Cultura

elCaribe,

El Caribe insular, región para invertir

La

La misma misión de la Iglesia

Monseñor

elCaribe,

La

Monseñor

Ocurrió un 12 de octubre de un año del calendario de

MERCADER666mercader@gmail.com

Nno se sabe por qué extraña fuerza o razón del Universo, los planetas se pararon un día y empezaron a girar en sentido contrario. De manera que el Sol, en vez de salir por el este, salía por el oeste.

Todo esto ocurrió, coincidencialmente, un 12 de octubre de un año del calendario de Bristol, una mañana nublada, en el mismo momento que sonaba el pito de los bomberos. Como cada día.

Yoryi Morel, pintor de Santiago de los Treinta Caballeros, descendiente casi directo de Galileo pasando por Monet, por parte de su madre; se despertó ese día a las siete y media.

El Palo Viejo ya había terminado su ruta. Mejor mejora Mejoral. Cuando se levantó e intentó caminar, se cayó en la cama. El padre de la iglesia Altagracia decía en ese mismo momento Bonum vinum laetificat cor hominis (El buen vino alegra la vida de los hombres).

Yoryi se paró de nuevo y trató de caminar cayéndose por segunda vez. Homo sum : humani nil a me alienum puto (Hombre soy; nada humano me es ajeno) dijo el cura a dos cuadras de su casa que estaba en la calle Sánchez. Ahí se oía el sonido de la lluvia que provenía de las Underwoods y Royals

de la Academia Santiago del profesor Antonio Cuello. El pintor sin entender nada de lo que ocurría se quedó sentado en la cama meditando. Felix qui potuit rerum cognoscere causas (feliz el que ha podido conocer las causas de las cosas.) se oía ahora en el altar y en el resto de la iglesia, nadie entendía ni jota.

Yoryi se paró de nuevo; pero ahora se quedó inmóvil frente a la cama. Al querer caminar, notó que las piernas hacían lo contrario, como si se dirigiese hacia atrás. Dio un paso, dos… cuatro y así descubrió que ahora caminaba en sentido inverso. Caminó como pudo para llegar al baño, a la cocina, sentarse en la mesa, etc.

Su reflexión multicolor no lo ayudaba para entender el fenómeno, no lograba explicarse lo que sucedía.

Un poco incómodo se dijo: “¡Ei pipo!, ¿¡Cuándo en mi vida del coño he caminao pa’trá?!” Llegó hasta el anafe para servirse un café. “¡Que vaina, ni que hubiera cenao cangrejo!”, maldijo.

Se paró de nuevo y reculando y tropezando con las mecedoras de la sala alcanzó la ventana de la calle.

Para su regocijo, a medias, más bien consuelo; vio que la gente de la acera de enfrente caminaba como él, que los carros del concho no bajaban la calle del Sol, subían de reversa hacia el Monumento. Entonces se animó al ver que no haría el ridículo con tan distinguido andar. l

Pedro

nuevas empresas también. En dentes y 942 lesiones oculares. Así sigue la estadística de esos

La mayor parte de las heridas se debían a objetos punzantes como clavos o astillas de madera y otras ción. Las contusiones de igual forma nían que ver con caídas de andamios

jo en las primeras dos décadas del siglo XX, en nuestro país fue en 1932 que se promulgó la ley 352 sobre accidentes de trabajo.

Las estadísticas en este trabajo son particularmente interesantes ya que ofrece el dato de que en el período de 1933 a 1943 se produjeron en el país un número importante de accidentes de trabajo así en 1933 se produjeron 3135 accidentes de los que 932 fueron graves. 18 empleados fallecieron como consecuencia de los accidentes en el trabajo. La lesión más frecuente fueron las contusiones, seguida por las heridas. En el 1934 se produjeron 3,668 accidentes pero solo 130 calificaron como graves. Ese año fallecieron 12 personas y las heridas fueron la lesión más frecuente. Luego las contusiones, las amputaciones, quemaduras, hernias , facturas esguinces, funiculitis y orquitis. Llama la atención el reporte de 217 lesiones oculares no especificadas. En 1935 la cifra de accidentes subió a 5,666. De nuevo llama la atención la gran cantidad de lesiones oculares, 262. Como en otros años, las heridas y contusiones fueron las lesiones más frecuentes. En 1936 subieron a 5,809 accidentes, con 9 fallecidos. Las lesiones oculares fueron 450. En 1937 se reportaron 7469 accidentes de trabajo, las heridas casi el doble de las contusiones y 385 lesiones oculares. En ese año fallecieron 14 personas. Consideramos que a medida que se tomó conciencia de los accidentes y su reporte subían las estadísticas y por otro lado a medida que se abrían

maduras se asociaban a agua caliente, gasolina, metales o melaza caliente. En la descripción de las lesiones oculares decía el trabajo del doctor Mañón que “casi todas ellas producidas por incrustaciones en la córnea de particulas de metal, piedra de esmeril, de carbón, de arena o de vidrio. Las heridas cortantes corneales se asocian a objetos como cuchillos, clavos, hojas de caña de azúcar o instrumentos de trabajo. Se presentaban contusiones sobre el globo coular, que producían úlceras o lesiones graves del fondo de ojo. Se reportaban hernias del iris por rotura de la cornea. Se presentaron en estas series casos de panoftalmía así como casos de quemaduras corneales asociadas a cal viva potasa caustica así como aceite caliente. Se incluían también heridas de los parpados y las conjuntivitis de piscina.

En otra parte de su trabajo el doctor Mañón describía las facilidades de consultorio que tenía la Compañía de seguros San Rafael. Se contaba con dispensarios, áreas de consulta, laboratorio y rayos X. Como dato interesante los hospitales a los que se referían los pacientes eran el Hospital Internacional en la ciudad capital, el Hospital San Antonio en San Pedro de Macorís, la Clínica San Nicolás en Santiago y mencionaba que los centrales azucareros de La Romana, Barahona contaban con centros de salud asociados con todas las facilidades. En Puerto Plata la clínica del Doctor Vázquez. Interesantes los datos de este trabajo. l DR. HERBERT STERN

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Bori no vueive má

A su pueto e jefe inglé

Le cogió ei guto ai café Colao aquí en Samaná Payaso no será jamá

Aunque lleve su peinao

Se cansó de tai mojao

Y dei jueguito en Ucrania Hay que sabeise laj maña Mejoi se queda alejao.

Liz Truss no dio pie con bola

Con su carita e muñeca

Ai finai le faitó tueica

Pa’ arreglai esa vitrola

Le sacán pie y la deján sola Cuando dijo toy sin ga No sé tocai yo en FA

Prefiero ei papei de Chucky Pongan a otro de Jockey Que toque en eta enrramá.

Se puso su boina, se untó mentolato Vick con cebo de ovejo en el cuello para prevenir una segura tortícolis. Una fuerte brisa desde el Yaque con olor a tabaco subía la 16 de Agosto, que muchos todavía llamaban calle Las Rosas, y entonces Yoryi apretó los cuadros bajo su brazo y bajó hasta el Correo recién construido por Fidel Sevillanos, un arquitecto puertorriqueño.

En la San Luis (o 17 de Julio), los carros en vez de dirigirse hacia la Fortaleza reculaban hacia el Norte igual que los burros con las marchantas que voceaban: “Naranja, aguacateeeeeee, yuca fresca, mango colones”; y otro: “¡Semilla e cajuile, sssssssemiiiiilla... de geeenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!”, gritaba Marcelino Gil Cruzeta, un panadero con voz de Caruso, quien se desplazaba desde el barrio de los Pepines, pasaba por Pueblo Nuevo con una maleta mamey, acomodada con un babonuco en la cabeza, con los mejores panes que jamás se hayan hecho en el Universo galileánico. De Gente, era el retrato vivo del cocinero negro que aparece en los Tres Chiflados de la era de Curly Howard; pero a Yoryi no le llamó la atención y prosiguió su camino. Pasó por delante de la casa de la familia Perelló, caracterizada por su círculo en la galería, herencia de la arquitectura trujillista. Bajó la Beller hasta la 30 de Marzo esquina Restauración, frente a Juan, un paralítico vendedor de periódicos en su paletera.

Entró en la tienda y dejó los cuadros. No se había vendido ninguno de los que hacía cinco meses había traído. En cambio, un pintor, callado, frágil y nocturno llamado Luis Caimares, a un tercio del precio del maestro, lo había vendido todo. A la gente no le importaba la firma, buscaba framboyanes y marchantas sobre burros, marchantas con canasta rebosadas de flores o frutas, negritas con argollas de piratas, peleas de gallo, borrachos, viejos fumando pipa, pericos ripiao, y quizás un bodegón. Los ricos son muy amigos de los pobres cuando éstos son folklóricos y estáticos en las pinturas. Todavía los “marchant d’art” no se habían instalado a explotar a los pintores y ponerle el precio que a ellos se les antojara.

Yoryi se dirigía al parque Duarte, pasó por el Hotel Mercedes en la bragueta de la calle el Pantalón y por el cine Colón. Se sentó en un banco frente a los bomberos y desde la retreta volaban danzones que evidentemente eran tocados de atrás pa’lante; dándole a la música un toque sumamente exótico. Sacó su libreta e hizo varios bocetos de Secundino Rodríguez, “el Colorao”, de memoria. Él, que era violinista y que había tocado en esa banda, la encontró desabría y desafinada; se ajustó los lentes de Allende, y se fue. “¡Ya Santiago no es igual!”, murmuró. Amantes de la Luz, detrás de la Catedral, con sus libros matusalénicos y sus papiros, estaba cerrada.

En la talabartería detrás del mercado, entre olores de repollos, mierda de gallina, chivo cojú y tomates podridos, se oía la transmisión de la pelota: Chichí Olivo

por las Estrellas se enfrentaba a Octavio Acosta por las Águilas en el Estadio Cibao. Gabino paga ese, ¡pásssalo!; él no le puso asunto y continuó rumbo a La Normal. Se montó como pudo en un coche. El cochero, ocupado en alejar unos niños que querían subirse, lanzaba el fuete hasta despegarlos. ¡Levántale el rabo al caballo y dime la hora!

Abrió La Información y quiso reconocer al profesor Izquierdo en una fotografía; pero el embarre de la tinta dejado por las huellas del plomo no permitían distinguirlo. Sólo el pie daba luz al misterio. ¿Nacimiento del arte abstracto?

Yoryi se olvidó de la era de Trujillo, de la Guerra de Abril recién pasada, del bullicio electoral naciente para sentar a Balaguer y se concentró en sus pinturas sin la presión de las ventas debido al salario que obtenía como profesor de Bellas Artes, ahora en el antiguo hospital infantil en la zona de la Clínica Almánzar.

El Diego de Ocampo no le quitaba el ojo de encima, su presencia se introducía en sus paisajes de barrios con charcos en sus calles de lodo, en sus lechones carnavalescos, en sus palos encebaos, en sus procesiones y rosarios, en sus paisajes campestres. Hizo un boceto de autorretrato que terminaría 12 años más tarde y se dio cuenta que no se parecía al que había hecho mucho antes, lleno de juventud, con la corbata suelta y la mirada decidida a no dejar nunca el pincel. Quería hacer el retrato al óleo; pero los bocetos resultaban siempre con la cabeza hacia abajo, al revés.

Recordó al León, don Juan Bautista Gómez, quien había sido su profesor en el Liceo de La Normal y que vivía en la Unión con Rosa (Cuba con 16 de Agosto); y quien le había enseñado bastante antes de preferir consultar las viejas revistas españolas llenas de pinturas de Joaquín Sorolla.

Entró en un colmado pepinero y pidió de espalda una chata de Palo Viejo. Adentro estaba Héctor Pablo Leyva cantando descalzo para que el pulpero le diera un

trago de ron. Yoryi le regaló una Bermudita, que era su preferida. Ya en el taller, llenó el vaso y empezó a pintar.

El cuadro resplandecía, quizás por sus pinceladas en el ron en vez de la trementina, o por la trementina bebida confundida con el ron. “Toc, toc, toc,… levántate temprano y vete a trabajar” decía Buchín y Pailita por Radio Cibao paralelamente con el canto de un gallo que el imitaba.

Cristo había subido los 365 peldaños del Monumento, Eiffel santiaguesa, para cuidar que todo siguiera en el mismo sitio y percatarse que todos jugaran pelota con Bojo, incluyendo los Boy Scout de Baldivieso.

El realismo se impuso, no sólo en los cuadros de Yoryi, sino en toda la ciudad donde volvieron las marchantas a gritar sus plegarias al cielo. Los cojos, ciegos y tuertos desamparados, a pedir en las iglesias en cada misa; y los ricos, los mismos que cuelgan los cuadros de Yoryi al revés, a dar sus limosnas para poder ir al cielo, libres de culpa; Busuco y Gela merodeaban la Plaza Valerio vigilando el cine Víctor; la UCAMAIMA de Agripino casi cumplía dos lustros de ciencia y catecismo ligados y obligaos; Apeco petrificaba sus modelos para un 2x2 de cédula; las aguas del Yaque, como serpiente, acariciaban por el Oeste desde Nibaje; Ramón de Luna y Minucha nos contaban las tragedias cotidianas en La Situación Mundial, debatida un poquito más tarde en la corte del Tremendo Juez; Bullo no paraba la bulla; Kid Meneito entrenándose al final de las Mirabal; Papatón, viejo alquimista de mabises multisabores en plena faena e incansable, tanto como Milito y sus chicharrones.

A la una, sin mancar, la plegaria del palito de coco y de los dulces Veganito; Rodriguito seguía “su agitado curso” contando los Austin y los muertos de la 30 de Marzo no dejaron de recibir sus flores, sus piñas; y el pintor, devuelto a su Ciudad Corazón, caminaba derecho hacia lo eterno.

Miré los muros

Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte.

Alguien dijo en alguna ocasión (quizás un poeta francés que debería recordar y no recuerdo), que hay seres que solo viven por la poesía, por la revolución y el amor. Gente que inspira y enseña, a veces sin proponérselo. Gente que ama los libros y las palabras y convierte una caminata, un paseo entre ruinas y marismas, en una cátedra de vida. Gente como él, gente como don Heriberto.

Me cuesta pensar que alguna vez la vida, casi toda la vida consistiera en andar, deambular con amigos por esas pocas calles mal iluminadas, sentarte a conversar en el parque, dar vueltas sin sentido, asistir a las desangeladas retretas de los domingos… A eso y solo a eso se habría limitado la existencia si no hubiésemos tenido un maestro y un guía como don Heriberto. Alguien de quien hubiera podido decirse lo que dijo Dante de Virgilio en “La comedia”: “Tu, duque, tu, señor y tu, maestro”.

Durante años, don Heriberto había sido maestro de historia y literatura en la escuela del pueblo. Nunca le interesó ejercer su profesión de abogado, o por lo menos no le interesaba ejercerla en la forma castrante y limitada que el medio le imponía. De hecho, sus actividades políticas le habían cerrado todas las puertas. ¿Pero cómo podía ser de otra manera? ¿Cómo podía ser abogado en un lugar donde los jueces se vendían como prostitutas y dictaban sentencias a favor del mejor postor?

Don Heriberto era para nosotros un refugio, nuestra única oportunidad de contacto con una mente abierta, con un hombre de mundo que sin embargo vivía recluido en un pueblucho, en un exilio interior. Todo nos parecía absurdo y deprimente en este moridero, haber nacido y vivido aquí, en este destino, en este pueblo de luces mortecinas donde los huesos del osario salían a flote durante las inundaciones y paseaban libremente por los alrededores del cementerio. Pero don Heriberto tenía otra forma de mirar las cosas. Nos decía: “De tanto mirar el cieno no tienen ojos para el mar”.

Para algunas personas el conocimiento constituye una barrera de prestigio que las hace diferente, las separa de los

demás seres humanos. Es un símbolo, un distintivo social que impone distancia y respeto. Pero Don Heriberto era diferente. Sus conocimientos le servían para ponerse en más íntimo contacto con la realidad que lo circundaba. Hablaba de los libros como una cosa viva. Todo en él era vivencia. A la salida de la escuela acostumbrábamos conversar en la calle. Muy a menudo, los domingos por la tarde, nos conducía a una colina donde crecían cadillos y árboles enfermizos, y desde allí dirigía nuestras miradas hacia las escasas embarcaciones de pescadores que se deslizaban ligeras en las plácidas aguas de la bahía. Nuestras conversaciones duraban horas. Nos decía: “Podría ser un paraíso si no lo gobernara un demonio”.

El único lugar que detestaba era la iglesia. No le gustaba pasar frente a la iglesia. Decía que la creencia en la vida después de la muerte era una falacia: “La iglesia justifica el reino de la injusticia en la tierra dándole sentido al dolor humano con la promesa de un más allá en el cielo. Así conjuran el sufrimiento de los desposeídos y la desesperación frente al abismo de la nada. ¡Qué infamia!”.

Don Heriberto hablaba copiosamente, pero también sabía escuchar. Los adultos raras veces escuchan a los jóvenes. Ni siquiera conversan con ellos: dictan charlas. sientan ejemplos, imparten cátedras. El viejo sabía hablar y escuchar. Era esa característica suya lo que nos permitía establecer comunicación, a pesar de la diferencia de edades. Don Heriberto nos escuchaba entre complaciente y divertido. Alimentaba nuestras inquietudes, pero también sabía poner un freno a nuestra

imaginación. Todos nos quejábamos de la monotonía y el aburrimiento de la vida en el pueblo y pensábamos ingenuamente que bastaba trasponer una frontera para encontrar un mundo color de rosa, en el cual realizaríamos nuestras aspiraciones. Nos decía: “La gente se aburre hasta en París. He visto parisinos en los parques, tragando moscas como lagartos por la boca abierta igual que aquí. Es la indiferencia, la abulia, la falta de intereses lo que conduce al aburrimiento”.

Aquella vez que lo vi por última vez —aquella noche verde salpicada de estrellas en que me lo encontré en la galería de su casa, empotrado en su mecedora de caoba labrada—, don Heriberto hablaba con la misma vehemencia. Escuchaba las olas. Miraba plácidamente el mar.

Don Heriberto había vivido en la época de las interminables guerras partidistas, había vivido y padecido bajo dos intervenciones norteamericanas, había vivido bajo la interminable tiranía de la bestia y vivía bajo el régimen oprobioso de Maldaguer, el régimen de la bestezuela. Había vivido casi toda la vida bajo gobiernos dictatoriales y le amargaba la idea de morir bajo una dictadura. Sólo en contadas ocasiones había respirado la libertad, y nunca por mucho tiempo.

Un dejo de amargura marcaba de vez en cuando el compás de sus palabras. El viejo luchaba por sobrevivir a las ilusiones del pasado. Pero era un hombre lacerado. En cada frase suya, en cada gesto asomaba una duda, una interrogante a la cual no era fácil responder. Un abismo se abría entre los sueños de su ju-

ventud y la realidad del presente. Sin embargo, seguía siendo el mismo, el mismo hombre que subordinaba su conducta a sus principios. Seguía y seguiría siendo fiel a sus principios. Nadie podría vencerlo mientras permaneciera fiel a sí mismo.

En un cierto momento me quedé mirándolo con estupor. Físicamente era una carcaza humana, un amasijo de piel y huesos temblorosos. Pero el tono de su voz —aunque a veces vacilante— denotaba profunda satisfacción interior. El roble mantenía el contacto vital con sus raíces. Yo había ido a despedirme de un moribundo y me encontraba un hombre entero que combatía desde su única trinchera posible. No era un hombre vencido. Sólo estaba cansado. Escuchaba las olas. Miraba plácidamente el mar. Estaba librando su última batalla y la libraba con honor. Nadie podría vencerlo mientras permaneciera fiel a sí mismo.

A pesar de los golpes recibidos, los reveses y amarguras y frustraciones de la vida y en medio de la total desolación que parecía haberse abatido sobre esa parte del mundo él mantenía viva la llama, se regocijaba en las aguas de la bahía, miraba detenidamente con un placido regocijo hacia las aguas de la bahía: esa alucinación de aguas verdes y blancas y azules, ese tenaz deslumbramiento.

(PCS, diciembre 1978/ octubre 2022). l

https://nuevotallerdeletras.blogspot.com/ Amazon.com: Pedro Conde Sturla: Books, Biography, Blog, Audiobooks, Kindle http://www.amazon.com/-/e/B01E60S6Z0.

Una ciudad se parece a un animal. Posee un sistema nervioso, una cabeza, unos hombros y unos pies. Cada ciudad difiere de todas las demás; no hay dos parecidas. Y una ciudad tiene emociones colectivas.

JOHN STEINBECKSteinbeck tiene razón. La calle El Conde fue sistema nervioso y cabeza efectiva de aquella insondable ciudad ya desaparecida. Y constituyó, al mismo tiempo, el talante y la andadura urbana en unos años oscuros que, ahora, la memoria nos devuelve como calladamente gratos.

En una carta que Manolito Baquero dirigiera a Giovanni Ferrúa, aquel devoto parroquiano rehace la vida cotidiana en El Conde de los años 40. Al cabo del tiempo, Manolito deviene en leyenda dentro de aquel universo suspendido en la memoria de una travesía angosta y amigable. Su imagen la sostienen hoy, con entusiasmo, alumnos y colegas y fantasmas del ayer. Arquitecto, intelectual, gastrónomo y hombre libérrimo, él ejerció la existencia con un donaire impar. Fue mi vecino en los años sesenta. La diferencia de edad no impidió entre nosotros una vasta dosis de camaradería. Además del intercambio de libros, departíamos con frecuencia. Sentí su muerte como una cuchillada insolente.

Hace tiempo que no me asomo a la calle El Conde, ni camino por sus aceras arrugadas. Pero pronto iré, y será un atardecer y habrá llovido cuando encuentre a Manolito, que ahora se pasea junto a Tomasín, a Gilberto Hernández Ortega y a Pedro Peix en una ausente caminata inextinguible: acaso en el trayecto que nos devuelve a la eternidad de las sombras. (PDM)

Querido pariente:

Tu artículo sobre la heladería y, aún más, el ampliado a las actividades comerciales de la Calle El Conde durante los años cuarenta, ha logrado conmigo su propósito y ha acudido a mi mente un tropel de recuerdos. Pero antes de que empecemos a compartirlos, debo aclarar que aunque de cosecha anterior a la tuya tampoco soy “Coñac Napoleón”. Al Club Unión recuerdo haber ido una vez, muy niño, tieso dentro de una coraza de centurión romano que me hicieron Don Toño Bonilla y su ya difunta primera esposa, Doña Victoria Aybar Castellanos. Salí de allí llorando porque el premio se lo llevó Papito Pellerano, que iba muy emplumado con traje de principito

francés. Luego, el Club Unión desaparece y lo sustituyen los que contaban con la gracia de Trujillo.

Sin ánimo entonces de censurar tus “lapsus”, permíteme completar tus evocaciones, y empiezo por la parte que más me atañe —el Edificio Baquero con la Ferretería de la planta baja. Su ascensor era motivo de admiración y yo adquiría aires de superioridad cada vez que entraba en él con la mayor naturalidad, para subir a nuestra casa, mientras los curiosos quedaban abajo boquiabiertos. La esquina Conde y Hostos la compartía Baquero con el Hollywood y se conocía como la esquina del Hollywood o la de Baquero.

Pero al hablar de la Calle El Conde hay que dividirla en secciones, porque sus cualidades y las actividades que en ella se desarrollaban variaban. Primero, el sector desde el parquecito sobre el farallón del muelle, que no era más que un espacio sin construir y lleno de yerbas, hasta la esquina del Hollywood. Segundo, la parte entre Hostos y Sánchez, la esquina de Copello, donde estaban situados los establecimientos mayores y más prósperos; y, por último, el trecho más humilde, desde allí al Baluarte, que por lo general se excluía del paseo que comenzaba en el parque.

En el primer trozo, añadiría a tus recuerdos la Dominican Motors, con Manolín Cabeza al frente, en la esquina Colón frente a Rentas Internas. Luego, en la esquina Isabel la Católica, la Ferretería Read y la papelería de MacFarlane, y frente al parque el pintoresco edificio de la farmacia Marrero y el estudio fotográfico de Barón Castillo y el Quisqueya, café de chinos y refugio de carabineros, frente al Ayuntamiento.

En la próxima cuadra, las joyerías que ya mencionaste, y frente a Baquero la Lotería, donde hoy está Ciro’s. Esto último no lo olvido porque nuestro pariente Mon Saviñón no me dejaba dormir con sus animados sorteos, que empezaban muy tempranito los domingos, con el acompañamiento de una de las bandas de música de la ciudad. No hay que olvidar en este sector las célebres retretas de los domingos, donde la juventud aprovechaba la escasa oportunidad de intercambiar miradas o hasta de llevar a la muchacha del brazo. ¿Increíble, verdad?

En el próximo sector faltó, sobre todo,

hablar de la Cafetera de Julián, el español, donde está hoy Julio Tonos, y sitio de reunión de refugiados españoles y judíos, y lugar al cual era indispensable acudir con regularidad de “habitué” para poder aspirar a pertenecer a la “intelligentsia”. El café era excelente y los “palermos” de sueño —y, además, fiaban.

Más adelante se te quedaron una pléyade de gente: Andrés Pérez, la librería Amengual, al lado, donde comprábamos los muñequitos “Billiken” y los “Para ti” de las viejas, “Carteles” y “Bohemia”, cuando la dejaba pasar la censura, cosa que ocurría muy raras veces. Al lado, Roquito Cappano y Eduardo el “turco”, ¿y cómo te pudiste olvidar de la boutique de Casa Pardo y su hermana Victoria? Recuerdo también el último cine de la calle, El Encanto, y ya después Santomé, frente a La Opinión, la lencería francesa de Doña Teté Ariza de Michelena. Pero, mi querido Giovanni, ninguno de estos “lapsus” tiene importancia si lo comparas con el que te llevó a olvidarte de la farmacia de Lolón Guerrero. Ese, sí, es grave. ¡Con Gloria hemos topado, Sancho!, como hubiera dicho Don Miguel el manco

La mejor ilustración de cómo variaba el carácter de la calle al acercarse al Baluarte lo brinda el hecho de que la Casa Baquero tuviera una sucursal en la calle Espaillat, donde se encuentra hoy la Curacao. Muchos ingenieros, maestros de obras, plomeros y otros operarios se resistían a llegar a la parte “elegante” sin “cambiar de ropa”.

No mencionas la heladería Rainbow, o Arco Iris, que montó Nurys Pou de Sanlley cuando se trasladó Lolón, y que brindó por corto tiempo una alternativa al Mickey, y no tenemos que hablar de los veteranos como La Ópera, Cerame, González Ramos y la joyería Oliva, etc., pero que no se te olvide la librería nueva de “Chacho” Carías con su tropa de muchachos carpetosos. Recuerdo con nostalgia el estudio del maestro Gausachs, en un tercer piso sobre el “gift shop” frente al parque, y la carpeta que le dimos a “Mercés” Delmonte con su casa impregnada de la fragancia peculiar de ciento de gatos, o eran más bien millares.

Pero, Giovanni, de nada sirve recordar “El Conde” sin pensar en sus personajes: Negro Padilla, el cuidador del par-

que; Barajita y Corazones, dicharacheros y extravagantes; Don Paco Escribano, con su corro de muchachos, quien según mis amigos me llamó una vez “el Niño Jesús de 15 años”; Don Bebé García Gautier y Montebruno, con su arcaica elegancia “eduardiana”, quien por sí solo amerita, no un artículo, sino un libro para comentar sus excentricidades y sus múltiples virtudes ciudadanas. Cómo olvidar esos apodos tan descriptivos y muchas veces crueles que se le daban a nuestros viejos pintorescos: “Cocote de Polaina”, “las seis y cinco”, aquella pareja “Etiqueta Tropical”, “Cristóbal Colón” (¡zafa!) como llamábamos a aquel español tan parlanchín llamado (???).

Don José Sanz y Doña Teresita jamás faltaban a su mesa de La Cafetera, a tomar algo después del paseo o el cine. El viejo Mr. Percival, con su eterno jarro de cerveza y su pipa, tenía mesa reservada en El Morroquito. Chilo Peña Batlle armaba su tertulia en la puerta del Ateneo, que se instaló donde antes estaba el Club Unión y sus sucesores, para por último ceder la plaza al Club de la Juventud. De esa tertulia con Puro Benítez, Franklyn Mieses, etc., podría hablar largo rato Enriquillo Rojas Abreu, benjamín del grupo.

Cocó Peña, hermano menor de Chilo, se instalaba donde Roquito para que Puchito Peguero le “pusiera los libros al día” a él y a Mario Lluberes, Juanito Acevedo y aquel pilar de dignidad que era Marianito Heredia. Don Vicente Ortiz, armado de su letal bastón, parecía un obelisco erguido en la esquina del Rialto, desde donde vigilaba a sus nietos, los mellizos Leschorn, y de paso daba clases de piropeo a los jóvenes a quienes consideraba muy vulgares en sus requiebros, y amenazaba con su chispa andaluza y su estaca. Y a propósito de bastón, al doblar vivía Pedrito Contín, mordaz inmancable de la Cafetera.

Te he dado una super lata, Giovanni, hablando de la época cuando nuestro Santo Domingo viejo, estuprado por el cambio de nombre, no era más que una aldea grande donde no se podía murmurar (aunque mucho se hacía) porque todos éramos parientes. Hoy día hemos perdido esa intimidad, sin que por ello tengamos en compensación el relajante anonimato que ofrece la gran urbe. Ojalá algunos de tus lectores, un poco más añejos, te ofrecieran sus memorias de la época cuando en la esquina Duarte estaba Papá Félix Mejía, y en el solar de Baquero la Ferretería de Felipe Lebrón.

Pero no creas que soy de los que me conformo con el disfrute de mis recuerdos. Sueño también con un futuro brillante para El Conde de mañana, y que éste sea eje de la vida de nuevas generaciones. Quisiera que a los actuales empresarios los ilumine la visión de aquellos inmigrantes que en la década del 20 se lanzaron a la entonces quijotesca empresa de hacer ese Conde urbano y citadino: los López y los Ramos, de la Ópera; los Cerame; los Olalla, de La Gloria; los Diez, los Baquero.

Ellos tuvieron fe en el futuro de una ciudad y un país ajenos. l

Los inventos del siglo XIX transformaron la forma de vida, las mentalidades, la sociedad, la cultura, el comercio, la industria y la economía de muchas naciones. Se crearon nuevas y grandes maquinarias, surge la especialización de productos junto con la producción en serie. Se pasa de lo manufacturado a lo fabricado. Las comunicaciones y el transporte dan un giro importante, sobre todo a partir de la invención y comercialización del barco de vapor (1807), el ferrocarril (1815), el telégrafo (1837), el cable submarino (1852), el teléfono (1876) y la aviación comercial (1910), entre otros inventos que cambian el mundo rápidamente y que impactaron en las economías. Las nuevas formas de transportación eran más rápidas y eficientes por lo que ayudaron a reducir los costos del transporte de mercancías, de bienes manufacturados y de materias primas.

Al mejorar el transporte, muchos territorios que estaban aislados o al margen se integraron a la economía mundial y el Caribe insular fue uno de los que se favoreció de estos importantes avances mundiales, pues desde finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, en la región comenzó a aumentar la inversión extranjera y las economías de las islas caribeñas crecieron, al margen de la situación mundial y de los eventos bélicos que sucedieron en ese período, incluyendo la Primera Guerra Mundial.

En ese momento el Caribe era una región muy atractiva para hacer negocios, pues las islas eran pequeñas, con pocos habitantes, muchos de ellos pobres, por lo tanto, había mano de obra barata y los impuestos eran bajos. Además, muchos gobiernos caribeños estimulaban la inmigración porque escaseaba la mano de obra nativa. Por otro lado, no existía control de cambios y las monedas extranjeras circulaban libremente, sobre todo el dólar estadounidense. También, el régimen jurídico a que estaban sujetas las inversiones extranjeras era sencillo, llegando incluso a limitarse a las condiciones fijadas en los contratos de concesión y en las licencias de explotación. Casi todos los gobiernos de los países caribeños daban seguridades especiales a los inversionistas extranjeros, garantizando el mayor margen posible de ganancias a las empresas de servicios públicos y a las consideradas de interés nacional en cada una de las islas.

En el Caribe insular las ciudades eran pequeñas y la mayoría de la población vivía en zonas rurales. Por lo general el

transporte se realizaba por vía marítima o fluvial, de ahí que las ciudades costeras y a orillas de ríos navegables fueran las más importantes, ya que en muchas de las islas la red de caminos era precaria. Según datos oficiales, a finales del siglo XIX en Cuba, que es la isla más grande de todo el archipiélago, una de cada cuatro personas vivía en alguna ciudad, en la República Dominicana una de cada seis personas y en Puerto Rico la situación era similar a la República Dominicana. Esto indica que, en Cuba, el 75% de la población vivía en zonas rurales y en República Dominicana y Puerto Rico alrededor del 84%. La situación es similar para el resto de las islas del Caribe. Este escenario de alguna manera indica el estatus económico del país, la especialización de las actividades y la distribución de la estructura demográfica.

A finales del siglo XIX el principal inversionista y proveedor de capital en el Caribe fue el Reino Unido, seguido por otros países europeos como Francia, Alemania, Holanda y Bélgica por mencionar algunos. Luego los Estados Unidos de América se convirtió en la fuente de capital más importante en toda la región del Caribe, especialmente en la primera mitad del siglo XX. Los inversionistas privados aportaban casi todo el capital extranjero por medio de empréstitos, que eran préstamos que particulares concedían al Estado, a un organismo oficial o a una empresa privada. Esta dinámica de inversión fue así hasta la segunda guerra mundial y cambia el esquema.

Sin embargo, a principios del siglo XX, la afluencia de capitales europeos en el Caribe prácticamente se detuvo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. No obstante, las inversiones europeas existentes en la región del Caribe se mantuvieron sin cambios significativos, aunque las importaciones procedentes de Europa disminuyeron, dejando el mercado libre a los Estados Unidos. En ese momento, el alza de los precios de los productos primarios, el aumento de exportación de artículos alimenticios y materias primas, los adelantos tecnológicos, la industrialización

y la capacidad de tener volumen de producción, beneficiaron a los Estados Unidos y lo convirtieron en una potencia económica mundial.

Los cambios económicos resultantes de esta situación brindaron nuevas oportunidades a los inversionistas de Estados Unidos que aprovecharon el momento. En el Caribe, instalaron sucursales y filiales de empresas manufactureras y agrícolas estadounidenses. Las inversiones estadounidenses iban en aumento, en 1897 fue de unos 49 millones de dolares, en 1908 de 196 millones de dolares y en 1914 de 281 millones de dolares. El grueso de ellas se destinó a la agricultura, especialmente a la producción de azúcar de caña, así como otros productos entre ellos: coco, banana, tabaco, cacao, café, especias, vainilla, miel de abeja, miel de caña o melaza, limón, frutas tropicales, ron, bay-rum, maderas, cueros, ganado, cabras y fibras naturales, especialmente el henequén.

A medida que se desarrollaban y crecían las economías de las islas caribeñas, muchos empresarios, inversionistas, ingenieros, planificadores, contratistas y vendedores, por mencionar algunos, atraídos por la posibilidad de

hacer negocios o impulsados por sus sedes en Estados Unidos, comenzaron a exportar todo tipo de productos, bienes y servicios a las islas. Por lo tanto, en esa primera mitad del siglo XX, el Caribe insular se había convertido en una de las regiones más atractiva para vender e invertir, a tal punto que el gobierno norteamericano publicó varias guías de comercio donde se incentivaban las relaciones comerciales. En esas guías se describían las islas del Caribe que Estados Unidos consideraba seguras y atractivas para hacer negocio. Estas eran las siguientes: Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, República Dominicana, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Curazao, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, islas vírgenes norteamericanas (St. Croix, St. John, St. Thomas), St. Lucia, Granada y San Vicente.

Para 1930, los medios de transporte para llegar a las islas era avión, hidroplano o embarcaciones de todos los tamaños, propiedad de compañías y agencias navieras extranjeras o locales. Las líneas navieras provenían de Europa, Estados Unidos, Canadá y de algunos países del Gran Caribe incluyendo Bermuda. En ese momento muchas de las islas tenían carreteras y ferrocarril, el transporte interno en las isla se realizaba con carros, camiones y algunas hasta ofrecían servicio de alquiler de carros. También disponían de servicio telefónico, comunicación telegráfica y contaban con servicio postal internacional para enviar cartas, tarjetas postales, documentos y paquetes pequeños.

En las islas del Caribe, la vida, el modelo de ciudad y la arquitectura estadounidense se convirtieron en el paradigma del progreso y bienestar. Los mercados caribeños se vieron repletos de productos norteamericanos. Para colmo, el gobierno de los Estados Unidos de América, con la excusa de proteger sus inversiones en Caribe, había ocupado militarmente a Haití (1915) y República Dominicana (1916), implantando en esos lugares ciertas costumbres y gustos que permearon poco a poco a la sociedad caribeña.

En 1929, la Gran Depresión desaceleró el consumo mundial y las inversiones, provocando un estancamiento económico, desempleos y abandono de plantaciones, entre otras. Además, el comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%, llevando a la quiebra a muchas empresas y desatando inestabilidad económica y política en muchos países, especialmente al Caribe insular. l

Este artículo forma parte de las investigaciones realizadas en el proyecto “Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World”, dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC, España y financiado por la Unión Europea, Horizonte 2020, código Nº 823846.

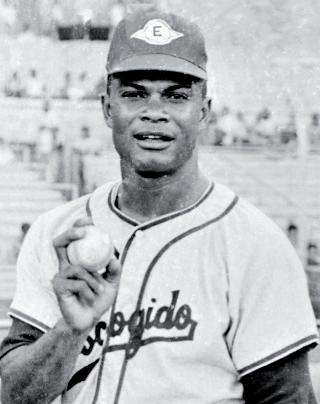

Los destacados beisbolistas distinguidos son Juan Marichal, Ricardo Carty, y los hermanos Felipe y Mateo Rojas Alou

SERGIA MERCADO smercado@elcaribe.com.doApropósito de la temporada invernal de béisbol dominicano iniciada hace dos semanas en el país, la página Zona Retro de hoy se viste de deporte y en esta entrega, recordamos brevemente a cuatro jugadores de béisbol de las Grandes Ligas de los Estados Unidos, quienes por su grandes aportes al deporte dominicano, fueron condecorados en octubre de 1966 con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero.

Los deportistas condecorados fueron, Juan Marichal, Felipe Rojas Alou, Ricardo Carty y Mateo Rojas Alou, mediante el decreto presidencial 522, expedido la noche del 27 de octubre de 1966 por el presidente Joaquín Balaguer.

Citamos textualmente uno de los párrafos del decreto que expresa lo siguiente: “Los destacados deportistas han sobresalido en brillantes y extraordinarias actuaciones deportivas cuyos merecimientos les han brindado la oportunidad de lucir sus dotes en los torneos de las Grandes Ligas y, por todo lo cual, son merecedores al reconocimiento del Gobierno y de sus conciudadanos”.

¿Qué es la orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella y por qué se otorga?

Según el canal de YouTube del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), este reconocimiento “es el más elevado honor y el más distinguido premio al mérito que ofrece la República, fue establecida el 24 de febrero de 1931 como orden

al Mérito Juan Pablo Duarte, modificada 9 de septiembre 1954 para cambiar su nombre. La orden se rige por un Consejo compuesto por el ministro de Relaciones Exteriores que lo preside de oficio y de otros nueve miembros que son nombrados por el Presidente de la República y han de ser dominicanos”. Este reconocimiento se otorga a civiles y militares que se hayan destacados en algún área del saber.

Conozcamos un poco sobre la carrera deportiva de estos brillantes jugadores del béisbol dominicano:

Juan Marichal, “el monstruo de Laguna Verde”

Su nombre completo es Juan Antonio Marichal Sánchez, fue el primer dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, y fue el tercer latino en ocupar esa posición. Es un lanzador retirado de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama del Deporte Dominicano.

Marichal inició su carrera en el beisbol de Grandes Ligas con el quipo de los Gigantes de San Francisco el 19 de julio de 1960 y permaneció con ellos hasta 1973, año más tarde, en 1974 se pasó a las Medias Rojas de Boston, y terminó su carrera con los Dodgers de los Ángeles, equipo al que ingresó en 1975.

Nació el 20 de septiembre de 1938 en el paraje Laguna Verde, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Montecristi. En la actualidad tiene 85 años de edad.

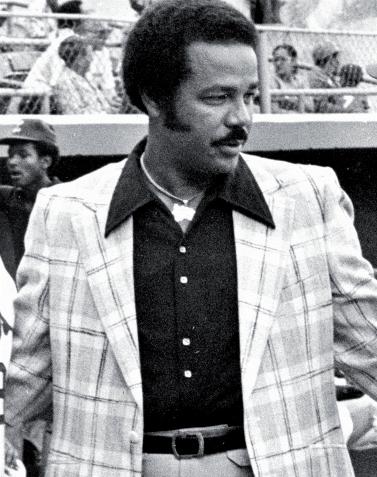

Felipe Rojas Alou, “la gloria del deporte”

Felipe Alou, es miembro de una familia

beisbolera de la República Dominicana. Es el mayor de la famosa trilogía de beisbolistas Rojas Alou nacidos en el municipio Haina, provincia San Cristóbal.

En un acto histórico y sin precedente, junto a sus hermanos, Mateo y Jesús defendieron los jardines de los Gigantes de San Francisco el 22 de septiembre de 1963, siendo esta la primera vez que tres hermanos jugaban de manera simultánea en el campo de béisbol.

Este destacado jugador de las Grandes Ligas, nació el 12 de mayo de 1935, en Haina. “Ya cursaba el primer año de medicina en la Universidad de Santo Domingo UASD, cuando salté al profesional”, cita textual del ex jardinero cuando hablaba en una entrevista publicada en un diario nacional. Tenía 18 años de edad cuando fue firmado.

Llegó a los Gigantes de San Francisco en el año 1958. Fue el primer dominicano que dirigió un equipo de las Grandes Ligas y el primero en participar en una Serie Mundial, en 1962 jugando con los Gigantes, estuvo en ese equipo hasta 1963, tras ser transferido a los Cerveceros de Milwaukee, luego militó con los Bravos de Atlanta y más tarde con los Yanquis de New York.

Carty nació en el ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís, el 1ro de septiembre de 1940.Inició su carrera como receptor y primera base. Jugó en varias ocasiones con el equipo nacional Los Tigres del Licey.

Un dato que quizás poco conocen de Rico Carty, como también se le conoce, es que durante su adolescencia fue boxeador, pero en su décimo octava pelea sufrió

un fuerte golpe en el estómago que lo llevó al fin de su carrera en el boxeo. Siendo joven y con todas sus fuerzas, comenzó a jugar béisbol de barrio, en el que se abrió camino y logró representar al país en los Juegos Panamericanos en 1959 celebrados en Chicago. Su participación fue excelente lo que llamó la atención de varios equipos de las mayores, de esta manera, en 1960, hizo historia al firmar con seis equipos entre ellos, Cardenales, Yanquis, Bravos, Gigantes, Cachorros y Dodgers.

En 1970 conquistó sus más granes laureles al ser campeón bate de la Liga Nacional; con el astronómico promedio de .366, además conectó 25 jonrones e impulsó 101 carreras.

Mateo Rojas Alou Nativo de Haina, nació el 22 de diciembre de 1938. Debutó en las Grandes Ligas con los Gigantes en la temporada de 1960 hasta 1966 cuando llegó a los Piratas de Pittsburgh y lo hizo en grande ganando el título de bateo de la Liga Nacional con un astronómico.342.

En Pittsburgh permaneció cinco campañas hasta que pasó a los Cardenales de San Luis, seguidamente pasó por los Atléticos, Yanquis de Nueva York, volvió a Cardenales y terminó con los Padres de San Diego.

De por vida en 15 temporadas bateó .307, el mejor promedio entre jugadores dominicanos.

Disparó 31 jonronees, remolcó 427 careras, robó 156 bases, anotó 780 vueltas y conectó 46 hits como bateador emergente.

Mateo era el mediano de los hermanos Alou. Falleció en noviembre del 2011. l

La obra de Iván Tovar se encuentra muy ligada a la familia Nader, reconocida por su gran apoyo a la promoción del arte y la cultura en la región del Caribe y Latinoamerica. Así, porque el galerismo ha sido parte de la trayectoria de buena parte de esta familia, desde el tío George Nader en Haití hasta los esposos don Roberto Nicolás Nader y doña Ivonne Nader, así como sus hijos Francisco, George, Gary y Yasmín.

En Santo Domingo, la familia empezó con la Galería de Arte Nader, considerada entre los primeros espacios de su tipo en la República Dominicana y los de mayor tradición, establecida desde la segunda mitad del siglo XX. El primero de la familia en tener contacto con Iván Tovar fue don Roberto, que le compraba obras para revenderlas en su galería. Y, a través de su padre, George Nader, estrechó el vínculo con el artista al presentar una muestra individual de sus trabajos en 1992 en la Galería de Arte Nader con textos de José Pierre, Ragnar von

Holten y Tor Ulven.George comenzó a hacerle encargos de obras a Tovar que poco a poco fue introduciendo en subastas de arte y promoviéndolas en ferias internacionales como “Art Miami 93”. Esto posibilitó que la producción visual del artista penetrara en uno de los mercados más competitivos como es el norteamericano. De igual modo, esto contribuyó para que se pudieran conquistar nuevos coleccionistas.

Como resultado de los constantes viajes de George Nader hacia Europa, se interesa por seguir el rastro de los espacios frecuentados por Iván Tovar y, al hacerlo, logra reunir un significativo grueso de obras de la etapa parisina del gran surrealista, las cuales revelan la dimensión formal y estética de su producción visual y se integran para conformar una muestra a la que nos referiremos más adelante.

George se ha ocupado de valorar y dimensionar la obra de Iván Tovar, fundamentalmente en la década de 1990, contando siempre con la asistencia del crítico y curador de arte Abil Peralta Agüero, que es junto a don Cándido Gerón, doña Marianne de Tolentino y Amable López Meléndez, uno de los especialistas que mayor atención han prestado en los últimos días al estudio, análisis e investigación de la obra de Iván Tovar por medio de varias conferencias, artículos y ensayos publicados a la fecha. Continuará. l

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com

Si se eligiera un exponente de la poesía puertorriqueña para representar el género en las últimas décadas, de seguro que la elección caería sobre Iván Segarra, fallecido silenciosamente en la llamada Isla del Encanto, el pasado 19 de octubre. El autor de Los hijos del desastre murió ante la indiferencia del mundo, en momentos que su compatriota Bad Bunny (El Conejo Malo), príncipe de la posmodernidad en la llamada música urbana, era glorificado en multitudinarias presentaciones en República Dominicana.

En esta historia inspiradora, Mónica Vicente te invita a “salir del garaje” y emprender un camino de autoconocimiento y aceptación para que llegues a descubrirte.

AUTOR: MÓNICA VICENTE

EDITORA: E. GRIJALBO

VENTA: CUESTA LIBROS

PRECIO: RD$1,350.00

Tinnitus es una afección del oído, un zumbido, que afecta a millones de personas en el mundo. Y esa es la base de creación de un personaje, un jovencito, que la padece por lo que, presumiblemente, usa audífonos con música todo el tiempo para poder enmascarar y soportar esa molestia infernal. (Solamente quienes lo padecemos conocemos lo condenadamente molesto que es). Así es como el joven Baby necesita escuchar canciones todo el tiempo para silenciar ese zumbido que perturba sus oídos desde un accidente en la infancia (que suponemos el director lo usa convenientemente para imprimir una narrativa cinética apoyada en la música). Un buen conductor, él es el piloto de fuga oficial de los asaltos de Doc (Kevin Spacey), pero no ve la hora de dejar el cargo, principalmente después de que se vea enamorado de una chica que hasta le hace olvidar el tinnitus. Entonces, ya sabe que si Kevin Spacey es del grupo de actores junto a Jamie Foxx, pues algo bueno tiene el filme, y vaya si lo tiene, empezando por el buen ritmo y el excelente montaje que señala una estética simbiótica entre

varios géneros del cine. En genialidad escénica con carreras de autos supera a Rápidos y Furiosos (a todas desde la primera…), con la diferencia de que aquí es cine de verdad. Por supuesto, estar al volante de un carro en fuga y perseguido por un ejército de vehículos policiales, salirse con la suya y escapar de la manera que lo logra, eso es para un superhumano. Lo más interesante es el contrapunto músical con escape vehicular. Igualmente hay que ver el muy buen cambio de registro entre las primeras secuencias y las escenas románticas. Los diálogos se adaptan a la rapidez escénica y con el cuidado de encontrar referentes en la memoria del espectador. Con un talento direccional los realizadores atraviesan y manipulan lo emotivo y el estilo gore. Las escenas y secuencias están supeditadas a la estética del videoclip y en las que siempre hay una canción o música que se adapta a los giros dramáticos. Es tan original ese esquema de montar toda la historia a partir de clips musicales que la experiencia se torna sensorialmente interesante incluso para quien no gusta mucho del cine de acción hollywoodense. ¡Y las casi dos horas que dura pasan volando! En Netflix con ese título. l

HHH GÉNERO: acción policial y suspenso. DURACIÓN: 115 minutos.

Tuve el honor de presentar al poeta Segarra en su visita al país en el 2017, cuando publicó su libro inspirado en el desastre provocado por los huracanes Irma y María en la patria de Hostos. Decíamos entonces que el amigo boricua reivindicaba el compromiso social de la poesía latinoamericana, abandonado desde que el continente fue cautivado por el neoliberalismo capitalista, consecuencia del fin de la Guerra Fría, apabullando todo aliento solidario en el arte y la literatura.

Escribimos en esta columna que el apagón general puertorriqueño trajo un despertar poético sintetizado en la elegía Los hijos del desastre, del poeta Segarra. “El país y la isla completa se hicieron trizas, /un miércoles, 21 de septiembre del 2016”, dice consternado.

En su retorno a República Dominicana, en 2018, Segarra vino acompañado del poeta Miguel Ángel Beltrán Álvarez, nacido en Humacao en 1944, autor de los poemarios Mujer estandarte de la patria y Julia 40, en los que canta las glorias de mujeres puertorriqueñas y reconstruye vivencias de la atormentada poetisa Julia de Burgos.

Jaime Marcano Montañez, prologuista de uno de los libros del amigo poeta, fallecido a los 55 años, asegura que quien fuera profesor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico practicaba un misticismo viviente, cercano al de Santa Teresa y Juan de la Cruz. Vimos muy original su verso: “Basta la luz para cambiar a un hombre”, con el que sería recordado.

Los aplausos al reguetonero Bunny silenciaron la partida del poeta Segarra. Que lo escriban José Mármol e Isael Pérez. l

La emotiva evocación de la infancia del propio autor a orillas del río Misisipi convierte esta novela en uno de los relatos más bellos sobre lo que significa ser un niño.

AUTOR: RD$850.00

EDITORA: EDITORIAL ALMA VENTA: CUESTA LIBROS PRECIO: RD$850.00

Daniel Coyle lleva años investigando a equipos de élite de todo el mundo, estudia cómo se apoyan, cómo gestionan los conflictos y cómo avanzan hacia un objetivo común.

AUTOR: DANIEL COYLE

EDITORA: CONECTA VENTA: CUESTA LIBROS PRECIO: RD$1,350.00

Es hermoso constatar que la misión de la Iglesia de hoy es igual que la de ayer. He aquí tres criterios que avalan esta afirmación.

1-La llamada a dar testimonio “Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vista de su misión en el mundo. Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que recibirán: serán constituidos tales por gracia. Dondequiera que vayan, allí donde estén. Como Cristo es el primer enviado, es decir misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar.

Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos aspectos siempre actuales de la misión confiada por Cristo a los discípulos: «Para que sean mis testigos». La forma plural destaca el carácter comunitario-eclesial de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que en una situación muy particular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. Como enseñaba san Pablo VI en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, documento que aprecio mucho: «Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o Pastor, en el lugar más apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de Iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia» (n. 60).

En segundo lugar, a los discípulos se

les pide vivir su vida personal en clave de misión. Jesús los envía al mundo no sólo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía; no sólo para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser sus testigos. Como dice el apóstol Pablo con palabras muy conmovedoras: «Siempre y en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 Co 4,10). La esencia de la misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte y resurrección, por amor al Padre y a la humanidad. No es casual que los Apóstoles hayan buscado al sustituto de Judas entre aquellos que, como ellos, fueron “testigos de la resurrección” (cf. Hch 1,22). Es Cristo, Cristo resucitado, a quien debemos testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la Buena Noticia de su salvación con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles.

Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el “mártir”, aquel que da la vida por Cristo, correspondiendo al don de sí mismo que Él nos hizo. «La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 264).

En fin, a propósito del testimonio cristiano, permanece siempre válida la observación de san Pablo VI: «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 41). Por eso, para la trasmisión de la fe es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos. Por otra parte, sigue siendo necesaria la tarea de anunciar su persona y su mensaje.

En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Este testimonio completo, coherente y gozoso de Cristo será ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento de la Iglesia incluso en el tercer milenio. Exhorto por tanto a todos a retomar la valentía, la franqueza, esa parresia de los primeros cristianos, para testimoniar a Cristo con palabras y obras, en cada ámbito de la vida.”

2-La actualidad perenne de una misión de evangelización universal

“Exhortando a los discípulos a ser sus testigos, el Señor resucitado les anuncia adónde son enviados: “a Jerusalén, a toda Judea, a Samaría y hasta los confines

de la tierra” (cf. Hch 1,8). Aquí surge evidente el carácter universal de la misión de los discípulos. Se pone de relieve el movimiento geográfico “centrífugo”, casi a círculos concéntricos, de Jerusalén, considerada por la tradición judía como el centro del mundo, a Judea y Samaría, y hasta “los confines de la tierra”. No son enviados a hacer proselitismo, sino a anunciar; el cristiano no hace proselitismo. Los Hechos de los Apóstoles nos narran este movimiento misionero que nos da una hermosa imagen de la Iglesia “en salida” para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo Señor, guiada por la Providencia divina mediante las concretas circunstancias de la vida. Los primeros cristianos, en efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y por eso se dispersaron en Judea y Samaría, y anunciaron a Cristo por todas partes (cf. Hch 8,1.4).

Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A causa de las persecuciones religiosas y situaciones de guerra y violencia, muchos cristianos se han visto obligados a huir de su tierra hacia otros países. Estamos agradecidos con estos hermanos y hermanas que no se cierran en el sufrimiento, sino que dan testimonio de Cristo y del amor de Dios en los países que los acogen. A esto los exhortaba san Pablo VI considerando «la responsabilidad que recae sobre los emigrantes en los países que los reciben» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 21).

La indicación “hasta los confines de la tierra” deberá interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares habituales para dar testimonio de Él. A pesar de todas las facilidades que el progreso de la modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy zonas geográficas donde los misioneros, testigos de Cristo, no han llegado con la Buena Noticia de su amor. Por otra parte, ninguna realidad humana es extraña a la atención de los discípulos de Cristo en su misión. La Iglesia de Cristo era, es y será siempre “en salida” hacia nuevos horizontes geográficos, sociales y existenciales, hacia lugares y situaciones humanas “límites”, para dar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres y las mujeres de cada pueblo, cultura y condición social. En este sentido, la misión también será siempre missio ad gentes, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre debe ir más lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar el amor de Cristo a todos. A este respecto, quisiera recordar y agradecer a tantos misioneros que han gastado su vida para ir “más allá”, encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos hermanos y hermanas que han encontrado.”

3-Dejarse fortalecer y guiar por el espíritu

“Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les

prometió también la gracia para una responsabilidad tan grande: «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos» (Hch 1,8). Efectivamente, según el relato de los Hechos, fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando por primera vez se dio testimonio de Cristo muerto y resucitado con un anuncio kerigmático, el denominado discurso misionero de san Pedro a los habitantes de Jerusalén. Así los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temerosos y cerrados, dieron inicio al periodo de la evangelización del mundo. El Espíritu Santo los fortaleció, les dio valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos.

Así como «nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, si no está movido por el Espíritu Santo» (1 Co 12,3), tampoco ningún cristiano puede dar testimonio pleno y genuino de Cristo el Señor sin la inspiración y el auxilio del Espíritu. Por eso todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir constantemente su fuerza e inspiración. Es más, especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo en la oración, que —quiero decirlo una vez más— tiene un papel fundamental en la vida misionera, para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la vida de Cristo con los demás. «Recibir el gozo del Espíritu Santo es una gracia. Y es la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor» (Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 21 mayo 2020). El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión, es Él quien da la palabra justa, en el momento preciso y en el modo apropiado.

Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!» (Nm 11,29). Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo: profetas, testigos y misioneros del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. María, Reina de las misiones, ruega por nosotros.”

CERTIFICO que estos tres criterios fueron tomados del Mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones de este 2022.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año del Señor dos mil veintidós (2022). l

La directora del proyecto, Cromcin Domínguez, habló sobre los beneficios de priorizar el arte y la cultura

PATRIA URBÁEZ purbaez@elcaribe.com.do

PATRIA URBÁEZ purbaez@elcaribe.com.do

Bajo el lema “un país donde el arte y la cultura son prioridad, es un país con progreso inevitable”, el proyecto Transitando Arte moviliza y promueve el talento local desde la música, el baile, el teatro y principalmente los murales, y busca despertar en cada rincón de la República Dominicana, la inquietud de apreciar el arte dominicano.

El proyecto surgió en 2014, y nace a raíz del amor por el arte de su creadora, Cromcin Domínguez, quien contó a elCaribe la historia detrás del proyecto, beneficios y objetivos.

“Todo nació en la Zona Colonial, porque soy de ahí, vivo ahí y mi taller está ahí, pero resulta que por razones de que la Zona Colonial es Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, hay cosas que no se pueden hacer, como intervenir paredes, entonces dije ‘vamos a transitar con el arte’ y de ahí nace la palabra transitando. Nuestra primera intervención fueron unos paneles, con un espectáculo de danza y teatro, y así comenzó ‘Transitando Arte’, en un parque de la Zona Colonial”.

Cromcin es hija de dos pintores. Ella siguió los pasos de sus progenitores desde otras ramas artísticas: el baile y el diseño de modas. Aprendió de su madre algo más que simplemente valorar el arte. “Ella me enseñó que no hay nada imposible y que todo lo que puedo hacer lo puedo lograr, aunque dé trabajo. La vida es maravillosa y tiene muchas cosas buenas, pero todo eso que ella me enseñó, yo se lo quiero transmitir a las otras personas y por eso yo hago Transitando”.

El objetivo principal del proyecto es fo-

Transitando Murales Zona Colonial 2014.

Transitando postes de luz Zona Colonial, colonial fest 2015.

Transitando homenaje a Moulin Rouge, centro cultural de España 2015.

Transitando transforma 360 2017.

Transitando Río San Juan 2018.

Transitando con el Intrant 2018.

Transitando Los Guandules 2018.

Transitando embellecimiento de postes de luz a nivel nacional 2018.

El color de Santo Domingo: muralización Aeropuerto Internacional de las Américas.

Arte Para Bahoruco, jornada de muralización y talleres formativos 2021.

Mural línea aérea Arajet.

Mural homenaje a María Montés.

mentar en los dominicanos una práctica de apreciación cultural y artística, además de poder llevar el arte a esos rincones donde a veces no llega o se manifiesta.

Para lograr mantener este proyecto, que casi alcanza la década desde su implementación, ha sido gracias a la unión de los difusores artístico y la apertura a nuevos integrantes.

Cuando el proyecto arrancó apenas eran 8 artistas que desde la vocación echaron adelante el movimiento y hoy en día, más de 50 colaboradores han logrado impactar con arte distintas ciudades del país con más de 80 intervenciones y actividades artísticas.

“Me siento muy orgullosa y muy feliz de que está pasando y entiendo con todas las ramas del arte, hay que hacer lo mismo. Porque un país donde el arte y la cultura son importantes, es un país donde la ciudadanía va a tener otra forma de pensar y creará mejores seres humanos”.

El objetivo principal del proyecto es “crear una cultura de apreciación artística”. Cuenta que han avanzado mucho, ya que pasaron de que no los dejaran pintar en ningún lado, a recibir el apoyo de las alcaldías en ciudades para dar vida a un lugar, con arte. También ha ayudado a los artistas a poder vivir de su vocación dignamente. “La mayoría de los artistas que comenzaron con los proyectos de muralismo que somos (Transitando, Jorge, y todos los artistas urbanos como Poteleche, Angurria, Willy Gomez, Chak), juntos creamos una cultura de apreciación y consumo de los murales y ahora la mayoría de esos artistas viven exclusivamente del muralismo”.

Beneficios del arte Resalta que los beneficios de valorar el

arte son más de los se mencionan. “La apreciación del arte también sensibiliza. Un niño que tiene educación artística, desarrolla disciplina, automotivación, se convierte en autocrítico, aprende a trabajar de forma colectiva. El arte no es solamente para embellecer y entretener, el arte también tiene otros impactos positivos en otros aspectos de la vida.

A nivel social reduce los niveles de delincuencia en las comunidades, ya que los muchachos en el barrio, en vez de estar pensando en delinquir, invierten su tiempo desarrollar su talento, “pintando, bailando o una acción educativa”.

Para lograr priorizar el arte como se merece, Cromcin presenta una solución, en la cuál ya está trabajando. Explica que es necesario ofrecer a los artistas las herramientas y formación necesaria para que puedan impactar con su arte.

“A esas personas con habilidades, hay que darles herramientas y profesionalizarlos. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene que trabajar en políticas públicas para el desarrollo del arte y la cultura. No es que el Ministerio empiece a dar dinero para que la gente haga, es como dice una frase “no le des el pescado, ensénalos a pescar”, ahí está la solución”, señala.

Agrega que “a la hora de que se desarrollen acciones, estrategias para formar, gestores culturales y profesionalizar a artistas, porque hay personas que tienen talento empírico, pero si tuvieran una educación académica, no hay quien las agarre. Eso es lo que hay que hacer, educar y formar”.

Cromcin mencionó dos metas que le gustaría alcanzar dentro del proyecto, la primera es formar un ejército de gestores culturales que acompañen a los artistas en el proceso de difución y producción de su su talento. Con la segunda, busca obtener un beneficio más genérico y para todo el país.

“Quiero lograr que Transitando se vuelva una institución para formar, canalizar, proyectar, fortalecer el arte y la cultura dominicana. Convertir República Dominicana en el destino artístico y cultural del Caribe y Latinoamérica”. l

“El arte nutre el alma y tienes otros beneficios emocionales e intelectuales en la gente”