Cultura

Un entente entre República Dom. y Haití

El profesor Juan Francisco Zapata concluye la segunda parte de su trabajo: Un entente entre RD y Haití: Obligatoridad que no es violación. P.6

Doctrina de la catolicidad y la inculturación

Monseñor de la Rosa y Carpio aborda el tema de la fidelidad de las enseñanzas y prácticas de Jesucristo a su Iglesia a través de los tiempos P.9

Daniel Sanz, bailarín dominicano

El bailarín comenzó a los 4 años y forma parte de una familia que por varias generaciones se ha dedicado a enseñar y promover la danza en el país. P.10

WENDY ALMONTE walmonte@elcaribe.com.do

Realidades sociales que a veces resultan incómodas de conocer y aceptar, son mostradas en la exposición “Decir silencios”, una serie de fotografías y video arte que dan voz a los protagonistas de historias que se quieren callar.

La muestra, exhibida en el salón La Aurora del Centro Cultural Eduardo León Jimenes, en un trabajo en conjunto con esta entidad cultural, Fundación Imagen’83 y Fundación Eduardo León Jimenes, como parte del Festival Internacional de Fotografía PHOTOIMAGEN, que en su décima edición resalta la presencia de la mujer en la fotografía.

Compone la exposición un total de 8 trabajos fotográficos y videos realizados por diez artistas: Yda Domínguez, Melanni Pujols, Yael Duval, Carlos Rodríguez, Tatiana Fernández Geara , Judith Rodríguez, Edward Díaz, de República Dominicana, así como Erika Santelices de Chile, Michéle Stephenson, de Haití; y Alfredo Alcántara, de México.

Araíz de las diversas preocupaciones evidenciadas en los enfoques de cada uno de los fotógrafos, los trabajos se agruparon en tres ejes temáticos, de acuerdo a lo explicado por la curadora Ana Agelán.

Exposición Decir Silencios: realidad social en imágenes

La exhibición silencia y proyecta las verdades de la realidad social que muchas veces calla la sociedad

En el primer eje titulado“Narrativas Rurales” con esencia femenina, se presentan dos grupos de fotografías uno tomada en el campo de San Francisco de Macorís y otra en el campo de San José de Ocoa, en las cuales se aprecian los escenarios domésticos de la vida cotidiana en esos lugares remotos.

“En un segundo eje presentamos temas sobre “Reafirmaciones de la Identidad”, con tres trabajos que profundizan sobre las luchas sociales en cuanto a la diversidad, promoviendo la integración y la aceptación de todas las personas en nuestra sociedad”, expresó Agelán.

En tanto que en el último eje titulado las “Dimensiones de Resiliencia” muestra interesantes historias de superación personal ante la adversidad, la capacidad humana para adaptarse y encontrarse a uno mismo, haciéndose más fuerte en ese proceso, de acuerdo con lo expresado por Agelán. l

La muestra fue inaugurada a propósito del Festival Internacional de Fotografía PHOTOIMAGEN. FUENTE EXTERNA

elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do CONTINÚA EN LA PÁGINA 3

historia de la medicina

Sobre el doctor Salustiano Fanduiz

salón de la fauna

lustiano Fanduiz, quien nació y recibió su educación básica en Santo Domingo, una isla entre Cuba y Puerto Rico. Inició hace unas semanas una práctica en su isla natal en donde intenta desarrollar algunos recursos del lugar. Hace poco el Lewiston Journal publicó un relato sobre el doctor y su esquema: El doctor Fanduiz es un hombre joven de unos treinta años, que nació en la ciudad de Santo Domingo en donde aprendió Español y luego inglés. Pronto fue capaz de leer libros en inglés y uno de los libros que llegaron a sus manos y le llamaron la atención fueron los poemas de Longfellow.Al leer la poesía de Longfellow descubrió que había nacido en Maine, y entendió que ese Estado era la cuna de sus poemas. Pronto el joven Fanduiz dedujo que Maine era un sitio maravilloso en la tierra y que sus habitantes eran gentes listas y amables.

Más adelante el joven Fanduiz se puso en contacto con Sam Purington, un marino de Topsham, quien era igualmente un lector de los poemas de Longfellow, al conocer a Fanduiz, lo encontró alguien amable y ambicioso, le relató mucho sobre la historia de Maine, de la Universidad de Brunswick y de las oportunida-

des que se podían presentar go de ahorros y gran voluntad

cuela de medicina y con el paso de co y obtener su preciado título de medical doctor. Se estableció en aquella localidad y fue un médico

cubierto las bondades de sus gentes

El doctor nos contó que las montañas de Neiba tienen las minas de sal más ricas del mundo, y que solo necesitaban capital para explotarlas. El doctor Fanduiz consideraba esas minas como oro y estimulaba a inversores a colaborar en ese proyecto”. Decía la publicación que el doctor viajaría a Neiba para asegurar la concesión de esas minas. Continúa el artículo: “ El doctor decía que hay dos de esas montañas que tiene más de 15 millas de puros sodio y cloruro. Toneladas que esperan ser explotadas. Decía que la única mina que se asemejaba a esta era la Mina de sal mantequilla de Liverpool. Decía además el doctor que era sal de fácil extracción ya que solo tenía una capa de dos pies de arena por encima”. Relataba además el doctor Fanduiz la importancia del cercano puerto de Barahona para facilitar la explotación y transporte de la sal.

Sin embargo, no todo fue fácil para el doctor Fanduiz que por situaciones políticas no pudo llevar adelante su idea y que además fue hecho preso una temporada. Finalmente abandonó esa idea y se trasladó a ejercer en varias localidades del país como San Pedro de Macorís, en donde realizó una gran labor. A él debemos las primeras estadísticas médicas en nuestro país. l DR. HERBERT STERN

Tulsi Gabbard

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Tulsi sacó lo pie Dei paitido de loj burro Demócrata línea mulo Para cantai como é Sin coro ni ñeñeñé Contra Biden eplotó Aquí no me quedo yo Yo no apoyo eta guerra Mucho meno en otra tierra ¿Tantoj mueito no bajtó?

Dice Tulsi, “aquí hay negocio” De loj fabricante de aima Con billete e que ello ensaiman A to loj dueños y loj socio Metío en ese consoicio Con el odio de ingrediente Le agregan un epediente Conocido como ga Ella prefiere la paz Sin que le rompan un diente. l JOSÉ MERCADER

2 Cultura elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

Cultura

Muestra vela por derechos de las personas

<VIENE DE LA PORTADA

Para la curadora Ana Agelán, esta exposición procura conmover y sensibilizar a los públicos, de tal forma que puedan ver que estas realidades ocurren más cerca de lo pensado, por lo que se debe ser empáticos, solidarios, comunitarios, adjuntadnos a la lucha por las causas que defiendan la dignidad humana.

“En esta exposición se vela justamente por los derechos de las personas, sin importar la cultura, ni la nacionalidad, género o creencias. Buscamos simplemente humanizar estos valiosos testimonios, hacerles un lugar en el presente, en los espacios del arte, donde el compromiso con la verdad y con la sociedad no permite callar injusticias o que escape la mentira. El arte es la vía para decir silencios, y estos silencios afectan a todos por igual”, expresó.

Resaltó que los temas tratados aquí son auténticas problemáticas sociales que preocupan a estos realizadores, que son lo suficientemente sensibles como para determinar su rol como mediadores de la verdad.

En Decir silencios, cada discurso contiene una visión única desde una evidente posición activista que usa el arte como un grito para dar notoriedad a situaciones que, de alguna manera, atentan contra los derechos de las personas, la condición de vida digna y el ejercicio pleno de ser.

Agelán explica que dos de los testimonios presentados sostienen la dura vida rural en el país, con un evidente abandono de estos espacios; detallando que la vida pasa despacio, con muchas carencias y con muy poco apoyo, como puede verse en las fotos: “En reposo”, “El mandao”, “La cruz del día” de Yda Domínguez y el políptico “Jamás te mentiría” de Melanni Pujols, cuyos trabajos a blanco y negro encierran una narrativa melancólica en un entorno muy humilde.

“Por otro lado, el tema de la identidad afrocaribeña, a través de la obra de Yael Duval “Cheveux au Togo”, foto documental llevado a cabo en Togo, África, donde Yael hace una investigación sobre el cabello como elemento de la identidad, encontrándoselas en una peluquería que también es una factoría de pelucas y extensiones, evidenciando como la aceptación de un elemento tan propio y renegado por la propia sociedad, siendo esto un atento contra la cultura”, sostuvo.

Detalla que, en el mismo tenor, envuelto en la temática general de la identidad,

Testimonios

se encuentra el documental de la cineasta haitiano-americana Michéle Stephenson “Elena”, presentado con tres fotos fijas de Alfredo Acántara, tomadas durante la producción.

La curadora detalló que en este documental se conoce la vida de Elena y su travesía para recuperar su documentación y su identidad como dominicana, pues aunque es nacida en República Dominicana, es hija de padres haitianos indocumentados y al salir la resolución 168/13, que dispone retirar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados, perdió la nacionalidad dominicana.

Otro caso que trata la identidad de los individuos es el tratado en el documental “Trans’it”, realizado por Carlos Rodríguez, llevado a sala por medio de 9 fotogramas tomados de este corto-documental que sigue a tres personas trans durante la cotidianidad de su día a día, mientras le cuentan cómo ha sido para ellos el proceso de aceptación de sí mismos y su transformación, la lucha social en su entorno y las vi-

cisitudes que atraviesan.

“Otros tres trabajos se enmarcan en la capacidad de resiliencia, como casos de la búsqueda de superación, bajo grandes y dolorosos sacrificios que realizan las empleadas domésticas que muchas veces abandonan a sus hijos y su vida en campos a veces alejados, mostrado en el video-arte de Tatiana Fernández titulado “De otras vidas”, realizado a partir de escenas inéditas de su documental Nana, presentado en el 2015”, detalló.

Tatiana presenta dos comparaciones que nos enseñan dos caras de la moneda. Otro caso de resiliencia que podemos apreciar dos fotos tomadas durante el rodaje del corto “De niña a niña”, de la actriz dominicana Judith Rodríguez, cuya foto-fija estuvo a cargo de Edward Díaz.

En este documental, patrocinado por Save the Children, se pone en diálogo a dos niñas adolescentes, una humilde que vive en un campo y otra de clase media de la ciudad, para conocerse y saber una sobre la vida de la otra. El trabajo presenta una imagen de cada niña mirando hacia el horizonte, como si estuviesen viendo su futuro.

En tanto que Erika Santelices, con su serie de retratos “Amputados” muestra a los miembros de los equipos de fútbol de amputados de Haití y República Dominicana, haciendo ver la enorme motivación y alegría que contienen estos chicos a pesar de haber perdido alguna parte de su cuerpo. l

3

elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

Hacemos un lugar a los testimonios en espacios del arte, donde el compromiso con la verdad y con la sociedad no permite callar injusticias”

En esta exposición se vela justamente por los derechos de las personas, sin importar la cultura, nacionalidad, género ni creencias. F. E.

En Decir Silencios, cada discurso contiene una visión única desde una evidente posición activista. F. E.

La curadora Ana Agelán. F. E.

Las artistas Yda Domínguez, Melanny Pujols, Erika Santelices y Yael Duval. F. E.

Cenizas del Fénix (2)

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es

LOS HERALDOS NEGROS

Hay golpes en la vida, tan fuertes...

¡Yo no sé!

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma... ¡Yo no sé!

CÉSAR VALLEJO

CSólo cuando visité el monumento a los héroes — enmohecido y desgajado por la incuria—, tuve plena conciencia de haber regresado. Entonces empecé a ver las cosas de la manera en que don Heriberto nos enseñó a ver las cosas, el significado de las cosas. Con un dejo de nostalgia recorrí los lugares donde solíamos reunirnos y pensé en él tristemente. En este pueblo nació don Heriberto, aquí nacieron sus padres y sus abuelos, nació su hijo único, el hijo que le mataron. Tenía raíces profundas en el lugar y muchas cicatrices en el alma.

—Uno se muere dos veces —decía don Heriberto—al ver morir su propio pueblo: el lugar donde naciste y creciste. Uno se muere en realidad muchas veces desde que empieza a nacer, cada vez que la vida te da uno de esos golpes, cada vez que te hace una jugada sucia, algo que te parece una injusticia, un daño del que no puedes recuperarte.

Sin embargo don Heriberto nunca se rindió a la muerte, se resistió toda la vida, se negó siempre a morir. Morir en vida. Citaba a menudo con la voz entornada unos versos de un poeta italiano: “No dejes que la muerte te encuentre ya cadáver”.

Cosas así me decía y me repetía el viejo Heriberto. Me las siguió diciendo hasta cuando ya no le cabían más años en el cuerpo, me las dijo y me las repitió tantas veces que todavía escucho sus palabras con una cegadora lucidez.“No te olvides de los versos de Palazzeschi, no dejes, no permitas de ninguna manera que la muerte te encuentre ya cadáver”.

Me lo decía a cada rato, muchas veces y nunca se cansaba de decirlo. Lo decía y repetía, como repiten los viejos, todos los viejos: “La muerte debe cogerte en plena danza, como quería el poeta”.

A veces me aseguraba que el poeta decía que también la muerte ama la vida… Pero confieso que eso último no lo entendía. Todavía me da vueltas en la cabeza y no lo entiendo….

Don Heriberto había vivido y había muerto con su pueblo. La última vez que lo vi estaba en la galería de su casa, meciéndose en su mecedora de caoba labrada bajo una noche verde tachonada de estrellas. Así callado, inmóvil, absorto en sus pensamientos parecía ser parte del mueble, formar una sola pieza con el mueble. Respiraba dulcemente y mantenía los ojos clavados en el vacío, rescatando imágenes y recuerdos que se encontraban quién sabe a cuántos años de distancia. En él se concentraba toda la rabia, la frustración, la impotencia y sobre todo la rebeldía de una generación crecida a la sombra de la tiranía. Había crecido a la sombra de la tiranía y moriría bajo una tiranía.

Cuando me acerqué a saludarlo tuve que ponerle una mano en el hombro para que se percatara de mi presencia. Entonces tornó hacia mí los ojos grises y me reconoció sin sorpresa. En otra ocasión habría pronunciado mi nom-

bre al escuchar mis pasos. Pero estaba enfermo y triste. Sólo sus ojos conservaban destellos de energía. Me saludó con un tono de voz lento y apagado: el tono de voz sincero de las personas que no manifiestan sus sentimientos de afecto con frases estridentes.

Nunca había sido un tipo muy efusivo. El calor que emanaba de su persona compensaba su sequedad habitual. Me estrechó la mano sin mediar palabras, me dio una palmada en el hombro y me miró con aquellos ojos con que me había enseñado a mirar. Luego me amonestó a propósito de mi presencia en el lugar.

—Eres un muchacho imprudente como tus primos y tus hermanos .

–Tenía que regresar —respondí—. Sólo por poco tiempo. Mañana regreso para la capital.

Movió negativamente la cabeza.

—Si descubren que estás aquí, harás un viaje más corto.

Don Heriberto había vivido en este

pueblo toda la vida, salvo las veces que había estado preso o en el exilio. No parecía importarle. Se burlaba de nosotros —de mí y los demás compañeros que soñábamos conocer el mundo y nos lamentábamos de vivir la vida a mitad en aquel ambiente estrecho. Nos decía vayan y regresen. Nos decía no se demoren demasiado, no vean demasiado mundo, no se acomoden demasiado porque después no es posible regresar. Alguna vez se me ocurrió preguntarle si no se sentía frustrado por haber vivido toda su vida en un pueblo que era una especie de prisión domiciliaria y me dijo que un hombre nunca esta prisionero en ningún lugar si tiene libros a su alcance.

Don Heriberto tenía razón: había vivido miles de vidas en los libros, desde su mecedora había viajado por cientos de países, había conocido miles de personas, había construido mundos, fortalezas interiores. Vivía, de hecho, en la riqueza espiritual de sus mundos interiores, en el exilio interior en que se había visto obligado a vivir, el exilio interior en el que se refugiaba para preservar la dignidad.

Le pregunté cómo se sentía. Me respondió que estaba mal. Me dijo que estaba débil y sin fuerzas. Achacoso. Comprendí que en aquel momento orientaba dolorosamente su memoria hacia el pasado: un pasado de grandes esperanzas y grandes frustraciones. Quizás en su ánimo prevalecía —sobre todas las penurias— la confianza en un futuro, pero su rostro ahora acusaba el golpe, todos los golpes que había recibido de la vida. La pesadumbre de su rostro lo decía todo.

—Lo peor de llegar a viejo no es la vejez en sí misma. Son los estragos que causa a tu alrededor. Poco a poco se te mueren los amigos, se te mueren o te matan a la gente que más quieres y necesitas, sientes que a veces todos tus afectos se derrumban… Uno se va poblando de fantasmas, se va Ilenando de cosas muertas, al final tienes más cosas muertas que vivas en el alma. Llega un momento en que te das cuenta de que tu memoria está más llena de difuntos que de seres vivientes…

En ese momento dejó de hablar, sus pupilas se dilataron, arrugó el entrecejo y me miró con tristeza, en un modo realmente extraño, como preocupado por el efecto de sus palabras sobre mí. Entonces sonrió. Hizo un gesto despectivo y dijo:

—Sin embargo no me siento derrotado. Sólo estoy viejo y débil. No vencido. Nada puede vencerte mientras tu permanezcas fiel a ti mismo. l

4 Cultura elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

https://nuevotallerdeletras.blogspot.com/ Amazon.com: Pedro Conde Sturla: Books, Biography, Blog, Audiobooks, Kindle http://www.amazon.com/-/e/B01E60S6Z0.

Apuntes de infraestructura

Filosofía de las estructuras. Tipos y materiales estructurales

lla en la parte superior de una cúpula más grande. La palabra domo también está recogida por el Diccionario de la lengua española como sinónimo de cúpula.

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

En este, su quinto libro, el ingeniero Reginald García Muñoz nos habla de la filosofía de las estructuras así como de los tipos y materiales estructurales. Desde el punto de vista de la ingeniería, una estructura es un sistema de elementos unidos entre sí, con capacidad para soportar las fuerzas que actúan sobre el conjunto, conservando suficientemente su forma original. Quizás tenga sentido hacerse la pregunta: ¿Existe acaso una filosofía de las estructuras? ¿De ser cierto tal concepto, cómo fue posible que el hombre extrajera de la naturaleza ese manojo de intuiciones que, de modo racional, le revelaron principios que hoy día orientan, organizan y modelan su conocimiento del mundo físico?

Habría que remontarse, entonces, al homo sapiens. Aquel homínido que escudriñaba hace 200 mil años en bosques y montañas de Sudáfrica, dentro de un espacio aún ajeno al discernimiento humano. Las primeras estructuras empleadas por el homo sapiens procedían de la naturaleza intocada. Eran troncos de árboles que, tendidos sobre un barranco o un cauce, permitían atravesar sin peligro aquellos obstáculos. Fueron, en otro caso, columnas formadas por peñascos sobre los cuales se desplegaba una techumbre, urdida con ramas y follajes, que protegía contra la lluvia y los rigores del clima.

La noción del arco, lo que podría entenderse quizás como la primera estructura inteligente, constituye una percepción muy antigua. Existen vestigios de su existencia desde hace más de 3,000 años. Estructuralmente estamos ante un elemento que resiste por su propia forma, ya que la colocación de la última piedra cenital, la denominada “clave del arco”, genera unas compresiones que son transmitidas hasta los cimientos a través del resto de los bloques o dovelas. Los griegos construían puentes con dovelas alrededor de 500 años antes del nacimiento de Cristo. Aunque la civilización romana fue la primera en construir puentes de forma generalizada y con un apreciable raciocinio. La necesidad de disponer de una red de calzadas bien comunicada y permanente hizo que sus ingenieros (que en Roma se titulaban como pontífices) construyeran una gran cantidad de puentes para salvar los ríos y valles dentro de

una red vial de más de 100 mil kilómetros que enlazaba las provincias de aquel imperio desmesurado. El ingeniero romano Cayo Julio Lacer (creador del puente de Alcántara, 104 d. C.) dejó grabada en la piedra de su magna obra la más expresiva definición del arco: Ars ubi materia vicitur ipsa sua (“Artificio mediante el cual la materia se vence a sí misma”). Un espléndido tropo, si juzgamos el arco como el conocimiento humano que vence sus implícitas limitaciones materiales y remonta por sobre todos los obstáculos.

Las estructuras reticuladas (celosías o tijerillas) de madera ya eran empleadas por los griegos para la construcción de algunas casas. En 1570, Andrea Palladio publicó Quattro Libri dell’Architettura que contenían instrucciones para la construcción de puentes de celosía fabricados en madera.

La bóveda, su geometría, se genera mediante traslación en el espacio de arcos iguales, adecuadamente trabados, para obtener finalmente un elemento constructivo “superficial”. Es decir que el arco es la generatriz de la bóveda. Las bóvedas son estructuras apropiadas para cubrir espacios arquitectónicos amplios mediante el empleo de piezas pequeñas. Su geometría puede ser de simple o doble curvatura. Un ejemplo de geometría simple se encuentra entre las bóvedas de cañón. Las de curvatura más compleja corresponden a las bóvedas de arista (cruce de dos bóvedas de cañón). La bóveda se desarrolla según configuraciones en planta de forma cuadrada o rectangular.

El término cúpula proviene del italiano cupola, con raíces latinas y éstas con un origen en el vocablo griego kupellon, que significa “pequeña taza” (cupa en latín es igual a taza). La palabra se relaciona, es obvio, con la forma característica de esta cubierta. En otros idiomas, como el inglés o el francés, el término equivalente es dome, derivado asimismo del latín doma o del griego dôma. En inglés se denomina cupole a una pequeña cúpula, y especialmente a una reducida bovedi-

La historia dice que el moderno puente colgante nació en América. Un juez e inventor, James Finley, tuvo la idea de un puente suspendido con cadenas de hierro forjado. El puente del arroyo Jacob se completó en 1802, en el condado de Westmoreland, en el oeste de Pensilvania. El puente Finley fue el primero en incorporar todos los componentes necesarios de un moderno puente colgante, incluida una plataforma suspendida que colgaba de tirantes. Finley, dado el éxito de esa fórmula que permitía erigir un puente de costo reducido y fácil de construir, presentó una patente de su diseño en 1808, y lo publicó en el diario The Port Folio de Filadelfia, en 1810.

Indicios de puentes atirantados, frutos de la intuición primitiva, aparecen en África con tirantes hechos de lianas y en Asia con tirantes de bambú. Aunque el enfoque más antiguo que se conoce de un puente atirantado data de 1617 y fue publicado en Venecia por un erudito veneciano, Fausto Veranzio, en una colección Machinae Novae Fausti Verantii siceni. La plataforma de madera del puente concebido por Veranzio está sostenida por cadenas de hierro suspendidas desde las torres situadas en cada una de las dos orillas. El primer puente atirantado, proyectado y construido formalmente data de 1784 y fue planeado por el alemán Carl Imanuel Löscher (1750-1813). Tenía 12 metros de longitud y estaba hecho de metal y madera. Dos ingenieros británicos, James Redpath y John Brown, construyeron en 1817 la pasarela peatonal del King’s Meadows Bridge sobre el río Tweed, que consistía en un tramo atirantado de 33.6 metros de luz. Los tirantes eran cables anclados a pilas de fundición. Un sistema de cadenas inclinadas se adoptó en 1817 para el puente de la abadía Dryburgh, también sobre el Tweed. En 1821, fue el arquitecto Poyet quien propuso construir un tablero suspendido de torres mediante barras de hierro (en lugar de cadenas) colocadas en forma de abanico.

Una estructura preesforzada es aquella cuya integridad, estabilidad y seguridad dependen primordialmente de un proceso de pretensado. Se le llama preesfrozado a la creación de esfuerzos permanentes en una estructura de manera intencionada, con el propósito de mejorar su desempeño bajo diversas condiciones de servicio. Los tipos de estructuras preesforzadas más comunes son: a) pretensadas, utilizando tendones de alta resistencia embebidos en el elemento estructural, tensados antes del hormigonado; y b) postensadas, con el empleo de tendones de acero de alta resistencia, estando éstos adheridos o no al elemento

estructural, tensados después del hormigonado. En la actualidad podemos encontrar estructuras preesforzadas en edificios, estructuras subterráneas, torres de televisión y alta tensión, plataformas marinas y de almacenamiento, plantas nucleares y diversos tipos de puentes. Es el tipo de estructura utilizado por excelencia en edificios en zonas sísmicas o en casos en que el diseño requiere protección contra detonaciones. Las virtudes de la poscompresión eran intuidas por los antiguos arquitectos romanos. Como ejemplo podemos mencionar el alto muro superior del Coliseo que, ejerciendo presión sobre los pilares inferiores, estabilizaba su estructura. El concreto preesforzado fue patentado en 1888 por Monier C.F.W. Doehring, quien expuso por primera vez, claramente, la idea de la precompresión.

Este largo y copioso recuento servirá para asomarnos, con alguna sensatez, al vasto recorrido de los ingenieros en la búsqueda de formas estructurales y de materiales con capacidad para afrontar las cargas desplegadas por la acción humana y por la naturaleza. Pensemos en los sismos, los huracanes, el oleaje marino, los tsunamis y la fuerza devastadora de las corrientes fluviales.

De todo este universo nos habla el ingeniero Reginald García en su quinto libro: Filosofía de las Estructuras: Tipos y Materiales Estructurales. Una obra lúcida, extensa y hermosamente plasmada. Pero la visión del ingeniero estructural que asoma en este compendio no se aboca únicamente al análisis y el diseño de armazones funcionales y probadamente resistentes. Como el artista que siempre ha sido, en Reginald emerge una apropiación poética del paisaje urbano, que lo conduce a una síntesis entrañable entre utilidad, naturaleza y arte.

Acaso sea ésta la peculiaridad esencial, el rasgo trascendente de la obra de Reginald, mi viejo profesor y perenne amigo. Quizá sea que nos hemos topado, de repente, con la causa de su persistente lozanía y de su sempiterna gratitud existencial. De todos modos, a nombre de sus amigos, de sus alumnos, de sus innumerables clientes, me honro al agradecer la bonhomía que él nos brinda en estos libros, en estas epifanías colmadas de sapiencia y de altruismo. En tanto advierto, con un indomable desconsuelo, la orfandad que nuestro país padece por la escasez de individuos con las virtudes de este Reginald García, que afortunadamente vive, trabaja y sueña todavía entre nosotros. l

Palabras en el acto de puesta en circulación del libro Filosofía de las estructuras. Tipos y materiales estructurales de Reginald García Muñoz. Hotel El Embajador, 19 octubre 2022.

5Cultura elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

Ingeniero Reginald García Muñoz. F.E.

Una entente entre República Dominicana y Haití: obligatoriedad que no es violación. (2 de 2)

JUAN FRANCISCO ZAPATA PERALTA PROFESOR INVESTIGADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS CARIBEÑOS, PUCMM. jf.zapata@ce.pucmm.edu.do

Hay una culpa de las intelectualidades haitianas y dominicanas con respecto a los tratos que dan a los tópicos relacionados con las relaciones entre ambas naciones. El primero es Manuel Arturo Peña Batlle, parte clave en las políticas y la doctrina de prejuicios desarrollada durante la dictadura de Trujillo. El discurso pronunciado en 1942, seguido por el pronunciado por Trujillo, tres años después, en la provincia fronteriza de Elías Piña, y a cinco años de la masacre, es la muestra de la caracterización de un sentimiento gestado desde la dirección del Estado. Si alguien llegara a pensar en la posibilidad de un sentimiento nazista en el Caribe, solo tiene que leer el discurso de Peña Batlle referido anteriormente, que además manifiesta un acendrado matiz clasista. A decir: es el haitiano pobre, de la masa, el que trae problemas y al que hay que impedir inmigrar. Y su deformación es biológica, irreparable, una falla natural que lo hace realmente sesgado:

Después de largos años de alternativas y de constante labor logramos finalmente dejar solucionada, merced a la decisiva intervención del hombre que cumbrea nuestra historia contemporánea, la más vieja, difícil y complicada cuestión de Estado que haya ocupado jamás la mente y la atención de nuestros gobernantes: me refiero a la delicada cuestión fronteriza que desde 1844 nos dividió de Haití.

(…) No hay sentimiento de humanidad, ni razón política, ni conveniencia circuns-

tancial alguna que puedan obligarnos a mirar con indiferencia el cuadro de la penetración haitiana. El tipo-transporte de esa penetración no es ni puede ser el haitiano de selección, el que forma la élite social, intelectual y económica del pueblo vecino. Ese tipo no nos preocupa, porque no nos crea dificultades; ese no emigra. El haitiano que nos molesta y nos pone sobre aviso es el que forma la última expresión social de allende la frontera. Ese tipo es francamente indeseable. De raza netamente africana, no puede representar para nosotros, incentivo étnico ninguno. (…) Hombre mal alimentado y peor vestido, es débil, aunque muy prolífico por lo bajo de su nivel de vida. Por esa misma razón el haitiano que se nos adentra vive inficionado de vicios numerosos y capitales y necesariamente tarado por enfermedades y deficiencias fisiológicas endémicas en los bajos fondos de aquella sociedad.

Si hacemos una comparación entre esta postura y el informe de Henríquez y Carvajal, se puede inferir el comportamiento del mundo hoy y el conocimiento de cómo funciona el orden mundial, poniendo bien claro que los términos invasión y fusión son mitos, pero por sobre todas las cosas prevalece el negocio entre la dualidad tierra barata y mano de obra barata, a lo sumo, es un gran negocio. Dicho por el Poeta Nacional Pedro Mir de que el verdadero problema puede estar en otro lado, especialmente en los intereses de quienes luego de la Independencia Dominicana tomaron el poder y mientras se presentaban como nacionalistas y antihaitianos, perseguían la anexión del país a España o a Estados Unidos. Esta visión de Mir encierra una interpretación que queda como materia pendiente.

Explicaciones como las de Pedro Mir revelan algo muy importante: la doctrina

del miedo y el odio a Haití encubre y sirve como distractor para la verdadera agenda de intereses y propósitos de la élite que conduciría política y económicamente República Dominicana a poco tiempo de conseguida la independencia. Es así como en la época de Trujillo se toma la excusa de la dominicanización del trabajo para usarlo como un instrumento ideológico de obtención de legitimidad entre la población, y la dominicanización fue un excelente instrumento de domesticación y sometimiento de las fuerzas del trabajo, junto a las políticas antisindicales y represivas que se desarrollaban a nivel interno, pero, por otro lado, se gestaba un acuerdo con el Estado Haitiano caracterizado por una trama de corrupción y abusos para manejar de manera directa una industria de trabajo forzado en la producción de azúcar, que lo beneficiaron a él y a sus empresas durante largos años.

La expiación de culpas de Bill Clinton, muchos años después, es un recurso importante para hacer un paralelismo entre las agendas trujillistas y la visión conservadora, casi cincuenta años después. A decir de Clinton: tengo que vivir cada día con las consecuencias de una decisión mía que fue, quizás, buena para algunos de mis granjeros en Arkansas, pero que fue un error porque trajo también como resultado la pérdida de la capacidad de producir arroz de Haití y, consecuentemente, de su capacidad de alimentar a su pueblo. Fue resultado de algo que hice yo. Nadie más.

Esta es la forma de entender cómo funciona el prejuicio con respecto a Haití. Que un presidente de la mayor potencia del mundo, el más influenciador en materia Geopolítica en el Caribe, acepte sus errores de producción de hambre y pobreza, con el fin de abrir mercados a sus empresarios es muestra fehaciente de

que la culpabilidad de muchas de las realidades haitianas es de factura externa.

Es el mismo Haití que sufrió la invasión y ocupación norteamericana desde 1915 hasta 1934, y luego el apoyo a la brutal tiranía de Duvalier. Haití, que en 1991 sufriría un golpe de Estado, al igual que en el 2003, con la presencia recurrente de las tropas norteamericanas y el secuestro de un presidente; el mismo Haití donde las embajadas de algunas potencias discutieron la opción de secuestrar al presidente René Preval y sacarlo en un avión del país, y se dice que el presidente Martelly fue electo en comicios fraudulentos para impedir una segunda vuelta con la participación de un candidato de izquierdas.

El mismo Haití que no tiene Ejército ni Fuerzas Armadas y apenas posee una Policía prácticamente desarmada. Ese Haití donde un terremoto que mató a 300 mil personas acabó con el equivalente al 120% de su PIB, derrumbó los principales edificios institucionales y enterró al 30% de sus funcionarios. Ese país donde el dinero de la “reconstrucción” nunca llegó, o mejor dicho llegó un 10%, del cual 90 de cada 100 dólares se quedan en la burocracia nacional e internacional; el Haití intervenido militarmente y donde las tropas de Nepal trajeron el cólera que mató a alrededor de 8.000 seres humanos, de los cuales nadie se hace responsable. Ese Haití con un 70% de su población viviendo con menos de un dólar diario, y que llegó a tener un 90% de su educación privatizada. Es el Haití en que grupos con mucho poder, como los que existen en República Dominicana, han generado todo tipo de anormalidades comerciales y han impedido que se lograra un acuerdo de libre comercio con República Dominicano. Por eso es entendible una Entente, una obligatoriedad sin violación. l

6 Cultura elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

A 61 años de los “Sucesos de la Calle Espaillat”

El levantamiento se realizó con la intención de acabar con los remanentes de la dictadura trujillista que aún permanecían presentes en el país a pesar de la muerte del dictador

VICTOR M. PUENTE ADAMES vpuente@elcaribe.com.do

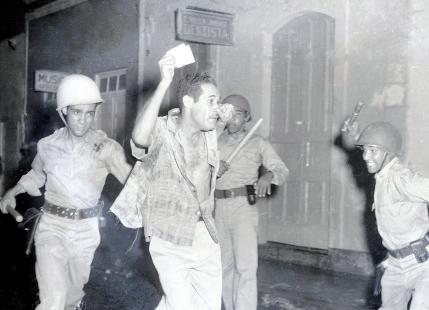

El día 20 de octubre del año 1961 se produjo una gran concentración juvenil anti trujillista en la calle Espaillat de Ciudad Nueva, a este acontecimiento el cual dejó un saldo de 10 personas muertas se le conoce como “Los Sucesos de la Calle Espaillat”. A propósito de que en días pasados el hecho cumplió 61 años de haber sucedido, la Zona Retro de hoy estará rememorando el acontecimiento.

La concentración juvenil comenzó el 20 de octubre de 1961 a las 2 de la tarde, en la casa número 55 de la calle Espaillat de Ciudad Nueva, justo en frente de la casa del poeta dominicano Franklin Miéses Burgos. Así lo cuenta uno de los protagonistas de la concentración, el doctor en derecho Modesto Medrano Monción, quien nos concedió una entrevista en la cual nos contó su versión de cómo sucedieron los hechos.

Medrano Monción cuenta que los jóvenes empezaron a movilizarse a partir de las 2 de la tarde, tomando como fortaleza la casa número 55 de la calle Espaillat. Los jóvenes se organizaron en manzanas y se apertrecharon en la azotea del lugar, abastecidos de piedras, tubos de hierros, pedazos de medidores de agua y otros objetos solidos los cuales fueron utilizados como armas para enfrentar a las autoridades.

El primer enfrentamiento se produjo a las 5 de la tarde cuando miembros de la Policia Nacional comandados por el coronel José Caonabo Fernández acudieron al lugar donde se estaba llevado a cabo el movimiento anti trujillista. La policía fue re-

cibida con una lluvia de piedras lanzadas por los jóvenes que estaban situados en las azoteas de las casas a lo largo de la calle Espaillat, lo que la obligó a retroceder y buscar refuerzos.

En el enfrentamiento el señor José Caonabo Fernández quien era hijo de Emilio Ludovino Fernández Malagón padre del héroe de la revolución de Abril de 1965, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez resultó herido en uno de sus brazos al ser impactado por una piedra.

Poco tiempo después de la repelida, al lugar llegaron vestidos de policías miembros de la Aviación Militar Dominicana, (hoy Fuerza Aérea de la Republica Dominicana), quienes fueron enviados como refuerzos para socorrer a la Policía.

Los miembros de la Aviación se hicieron sentir rápidamente, ya que respondieron con tiros y culatazos a los ataques de los jóvenes, cayendo así los primeros muertos y heridos.

Varios de los jóvenes heridos mortalmente fueron lanzados desde la azotea del lugar donde estaban atrincherados al pavimento. Entre ellos estaban Tirso Román Valdez, José Cerda, entre otros.

Con la intervención de la Aviación, a los atrincherados no les quedó más remedio que dejarse ser sometidos por las autoridades presentes. De acuerdo con el Dr. Medrano Monción más de 200 personas resultaron heridas y trasladadas al Hospital Militar Marion, (actual Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD), el cual se convirtió en un “mar de sangre” por la cantidad de lesionados.

Por otra parte el informe policial de ese momento decía que el enfrentamiento había dejado un saldo de 2 muertos, mientras que el Movimiento 14 de Junio decía que eran 10.

Luego del enfrentamiento Luego del enfrentamiento los jóvenes apresados en la revuelta fueron enviados a prisión bajo la acusación de haber violado 38 artículos del Código Penal Dominicano, allí permanecieron durante 2 días y fueron liberados luego de que una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegara al país y abogara por ellos.

A pesar de estar libres el temor a las posibles represalias continuaban, al punto de que varios de los manifestantes tomaron el hábito de “dormir bajo sus camas” por la persecución tan grande que existía.

Los levantamientos en contra de los remanentes del régimen trujillista continuaron en las distintas regiones del país donde se llegaron a registrar varias revueltas pidiendo la salida de la familia Trujillo del territorio nacional.

Importancia de los sucesos

Los sucesos de la calle Espaillat tienen una gran importancia en el marco de la historia dominicana, ya que hizo que la sociedad dominicana se levante en contra de la represión y el miedo infundido durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Así lo afirma Modesto Medrano Monción uno de los partícipes del hecho:

“El levantamiento y masacre de la calle Espaillat, tiene una importancia vital, ya que con ello se rompió la cadena del miedo y temor que se le tenía al trujillato, porque fue la puerta de entrada para los demás levantamientos y grandes luchas para acabar con el Trujillato y sepultarlo” asegura Medrano Monción, quien fue el primer presidente de la agrupación política 20 Octubre de la Calle Espaillat. l

7Cultura elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

El doctor Modesto Medrano Monción sostiene una foto de cuando fue herido en los Sucesos de la Calle Espaillat 20.10.2022. OGM

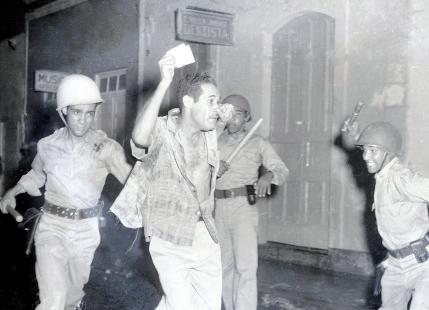

Efectivos de la Policia Nacional mientras ordenan a varios jóvenes bajar de la azotea por una escalera. 20.10.1961. OGM

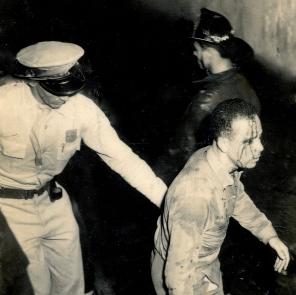

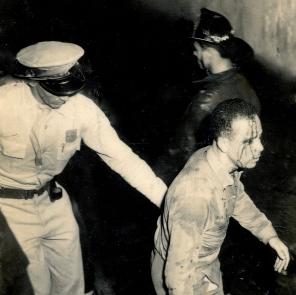

Jovencito herido es sujetado por miembros de la Policia Nacional quienes lo encaminan a una patrulla. 20.10.1961. OGM

Joven involucrado en el levantamiento denominado “Los Sucesos de la Calle Espaillat” es sometido a la obediencia por miembros de la Policia Nacional. 20.10.1961. OGM

El joven Modesto Medrano Monción es sujetado por un oficial mientras camina con el rostro ensangrentado por una herida en la cabeza .10.20.1961. OGM

Marcel Proust perdido en el tiempo

JOSÉ MERCADER 666mercader@gmail.com

JOSÉ MERCADER 666mercader@gmail.com

Desde los tiempos más viejos, sean faraónicos, persas, griegos, chinos o romanos, “el tiempo” ha sido la incógnita más difícil para los filósofos. Peor que la muerte, la dimensión del Universo o la energía del Sol, esa que es responsable del sístole y diástole.

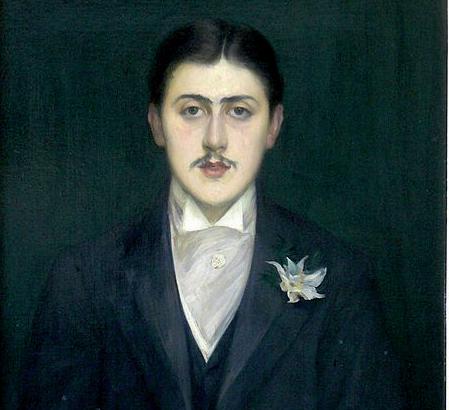

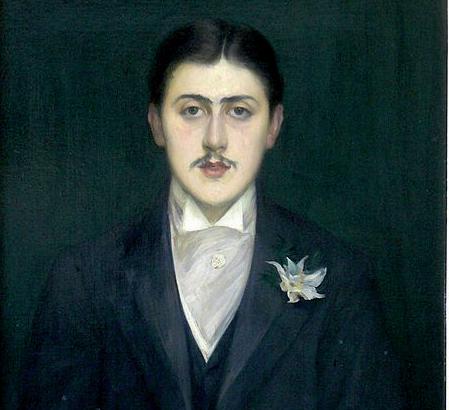

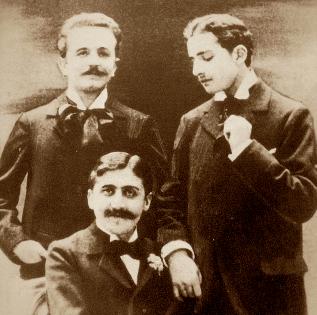

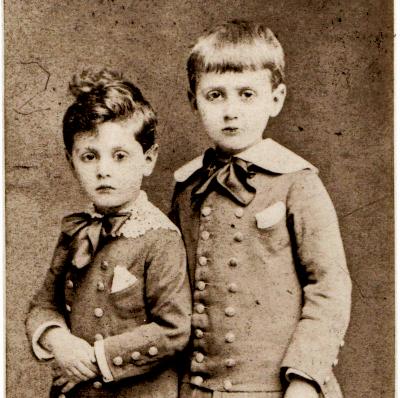

Marcel Proust, el escritor francés (1871-1922) lo quiso resolver muy fácilmente en su novela “À la recherche du temps perdu” (En busca del tiempo perdido) que incluye su séptimo libro “Le temps retrouvé” (El tiempo reencontrado). Si él lo encontró o no, ya esas son otras quinientas.

Debió darle las gracias a Gustave Courbet quien impidió que el museo Le Louvre fuese incendiado por la muchedumbre de La Comuna en 1871, justo el año que él nació, cuando se quería borrar todo vestigio de la alta burguesía monárquica y con ello parte del universo vivido por Proust.

El pasado más antiguo lo posee cualquier piedra del patio de nuestras casas que testimonian las fundiciones de lava volcánica de hace millones de años, pero los periodos de existencia del ser humano quedaron plasmados en las obras de arte del que “Le Louvre” es celoso guardián, lo mismo que otros museos.

Con los ojos saltones y a media asta, cara de niño que lo tiene todo y una cabeza repleta de curiosidad y admiración por la pintura, Proust se escapaba para penetrar los inmensos pasillos del museo que se alarga al lado del Sena, pero del otro lado, detrás de la Torre Eiffel, en el famoso “arrondissement XVl” no lejos del Museo Marmottan de Monet y la casa de Balzac. Jovencito se iba corriendo por la inmensa avenida Foch hasta allí.

¿Qué ventaja tiene París, con su proustismo? Que existe un cuidado del patrimonio, una valorización de la huella de identidad dejada en espacios que nos permiten encontrar parte del tiempo que se perdió o más bien, que nos perdimos. La casa Marmottan de Monet, la de Víctor Hugo, los talleres de “La Ruche” donde pintaron Chagall, Picasso, o el taller de Delacroix, el de Modigliani en Montparnasse, el de Rodin, el de Brancusi reproducido al lado del

Pompidou, testimonian esos recuerdos que buscó Proust y que se recobraron.

¿En qué calle de Santiago vivió Ulises Francisco Espaillat, Ercilia Pepín, Bonó, Alix, Louis Bogaert, Los hermanos Palmer, el Dr. Jiménez, Alfonso Aguayo…?

La desaparición del patrimonio cultural, es el “tiempo perdido” del que habla Proust.

A pesar de su fragilidad asmática no se perdía, por nada del mundo, los salones de exposiciones y los encuentros literarios de los que, con su fina observación fue acumulando todos los detalles del comportamiento humano como si fuese a elaborar la gran tesis de Psicología, por encima del mismo Freud, más que preparar su artillería para cuando se

decidiera a sentarse a escribir, de un jalón, “trancao a jacha y machete”, su gran obra literaria, que cuesta leer, a menos que uno se deleite con la lectura y no con el final feliz.

El Edipo que vivió terminó cuando su madre ya no lo llamaría “mon petit loup” ni de ninguna manera. Es 1905 y ahora sin madre le coge con querer recordarlo todo, huérfano de todo, como si ese pasado fuera la esencia de su existencia, mucho más importante que su vida misma.

La magdalena mojada en café, le evoca pasajes ido como nos ocurre con las casas antiguas donde vivieran amigos de nuestra infancia y juventud y que con tan solo verlas viajamos, al tiro, a aquellos momentos. En francés, “mojar la magdalena” equivale a evocar la nostalgia. Conocemos aquí la magdalena como esa galletica cargada de azúcar y mantequilla con el nombre de “mantecado”.

Esa obsesión enferma lo lleva al deleite, el disfrute de escribir que él utilizó para revivir sus momentos que son eternos y que él atrapó para fijarlos, con tinta, en

sus papeles desordenados y que resultaron ser, al final, siete novelas cargadas de detalles y de frases interminables que desafiaron su extensión “normal”, lo mismo que la cronología de sus eventos. Ese disfrute o descarga lo viviría Kafka años después, sin importarle su publicación.

Aunque aristócrata, Marcel no fue ajeno ni insensible al proceso injusto que vivió el soldado Dreyfuss al que acompañó en primera fila del tribunal, como para defenderlo junto al “J’accuse” de Emile Zola.

La rigidez de su padre y su ocupación, desde la Medicina para combatir el cólera, ambas, la enfermedad y las “rabiacas”, marcaron al “lobito” Proust con un asma y una homosexualidad que en ese entonces se condenaba no solamente con “cortás de ojo”, aunque mejor lo explicaría Oscar Wilde que lo sufrió en cárcel propia.

Se conserva la cama, que le sirvió de refugio, para atrincherarse, herméticamente y con precocidad premeditada, como si supiese que su vida sería corta. El Museo Carnavalet tiene otros muebles y el abrigo que lo ayudó a combatir el frio implacable.

Como Baudelaire, fue un amante perdido de la pintura, cuyas preferidas incluye en sus páginas y que el Louvre aprovecha para crear visitas guiadas.

Su novia, Marie de Bernardaky, solo le sirvió para tener que lamentarse por tanto tiempo perdido “con alguien a quien nunca amó”.

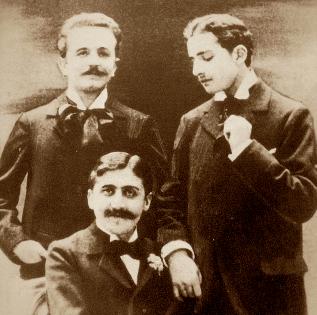

Su novio, Lucien Daudet, hijo del escritor Alphonse, fue el amor de su vida y parte de su pequeño universo en el que orbitaban George Seurat, Nicolas Poussain, Degas, el Conde de Montesquiou y otros artistas y escritores.

Quizás “L’oeuvre” que Zola escribió sobre la vida de un pintor fracasado, Claude Lantier, que no era más que “su amigo” Cezanne, le inspiraría, por la admiración que le tenía, a crear su propio pintor, Elstir, cuando ya se dispuso a transcribir sus pensamientos para convertirlos en una de las obras de la Literatura Universal más admirada, aunque maratónica como el Ulysses de Joyce y la tetralogía de El Cementerio de los Libros de Ruiz Zafón.

Al final, el tiempo ni se busca ni se reencuentra. Cada cual tiene el suyo propio que va, como en las ecuaciones diferenciales de Cálculo, de 0 a N, siendo N un número finito que solo sirve para vivirlo. l

8 Cultura elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

Marcel Proust sentado y Lucien Daudet a la derecha. F.E.

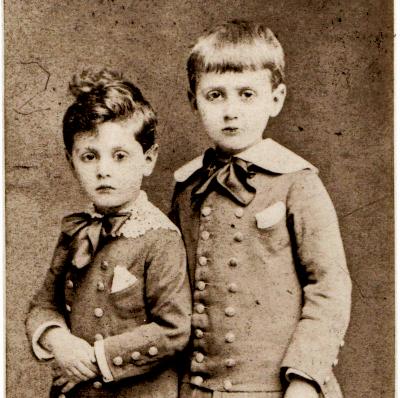

Marcel Proust en 1887 por Paul Nadar. F.E. Robert et Marcel Proust. F.E.

Retrato de Proust, por Jacques Émile Blanche en 1892. F.E.

Lucien Daudet, hijo de Alphonse, fue el amor de su vida y parte de su pequeño universo en el que orbitaban George Seurat, Nicolas Poussin, Degas, el Conde de Montesquieu y otros artistas y escritores”.

Marcel Proust. MERCADER

Cultura

Y DOY FE

La catolicidad y la inculturación

RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO ARZOBISPO DE SANTIAGO

Introducción

El tema de la fidelidad de las enseñanzas y prácticas de Jesucristo a su Iglesia a través de los tiempos ha sido siempre la misma. Sin embargo, ha habido una continua adaptación a las culturas y mentalidades. Hay una afirmación de libertad en aplicar esa doctrina, sin faltar a la fidelidad.

He aquí algunos criterios que ayudan a ser fieles a esas enseñanzas, y a tener la libertad de adaptación a lo largo de las culturas y de los tiempos.

1-Hemos sido liberados

“En nuestro itinerario de catequesis sobre la Carta a los Gálatas, hemos podido enfocarnos en cuál es para San Pablo el núcleo central de la libertad: el hecho de que, con la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otros términos: somos libres porque hemos sido liberados, liberados por gracia, liberados por el amor, que se convierte en la ley suprema y nueva de la vida cristiana. El amor, nosotros somos libres porque hemos sido liberados, gratuitamente, este es el punto clave.

Hoy quisiera subrayar cómo esta novedad de vida nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande. San Pablo de hecho dice que para quien se adhiere a Cristo ya no cuenta ser judío o pagano, no. Cuenta solo «la fe que actúa por la caridad» (Gal 5,6).

Creer que hemos sido liberados, creer en Jesucristo que nos ha liberado y en esta fe que actúa por la caridad. Los detractores de Pablo, estos fundamentalistas que habían llegado allí, lo atacaban por esta novedad, sosteniendo que él había tomado esta posición por oportunismo pastoral, es decir, para “gustar a todos”, minimizando las exigencias recibidas de su más estrecha tradición religiosa. El mismo discurso de los fundamentalistas de hoy ¿no? El mismo discurso, la historia se repite siempre.

Como se ve, la crítica en relación con toda novedad evangélica no es solo de nuestros días, sino que tiene una larga historia a las espaldas. Se repite, aun así , Pablo no permanece en silencio. Responde con valentía, con parresia una

palabra griega que indica valentía, fuerza, diciendo: «Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres?

Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo» (Gal 1,10). Pablo hace ver la libertad que tiene con esto.

Ya en su primera Carta a los Tesalonicenses se había expresado en términos parecidos, diciendo que en su predicación no había usado nunca «palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia, [...] ni buscando gloria humana» (1 Ts 2,5-6). Que son los caminos del fingir, de pretender una fe que no es fe, de mundanidad”.

2-Una novedad liberadora en las culturas “El pensamiento de Pablo se muestra una vez más de una profundidad inspirada. Acoger la fe conlleva para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino solo a lo que puede obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio. Porque la libertad obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra en conflicto con las culturas, con las tradiciones que hemos recibido, sino que más bien introduce en ellas una libertad nueva, una novedad liberadora, la del Evangelio.

La liberación obtenida con el Bautismo, de hecho, nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de forma que, mientras permanecemos bien arraigados en nuestras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe que entra en toda cultura, reconoce las semillas de verdad presentes y las desarrolla llevando a plenitud el bien contenido en ellas.

Aceptar que nosotros hemos sido liberados por Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, es aceptar de llevar

la plenitud también en las diversas tradiciones de cada pueblo, la verdadera plenitud”.

3-La inculturación del Evangelio “En la llamada a la libertad descubrimos el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio: ¿cuál es el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio? Que el Evangelio toma la cultura en la cual vive la comunidad cristiana y habla de Cristo con esa cultura y ¿cuál es el verdadero sentido de esta inculturación? Es el ser capaces de anunciar la Buena Noticia de Cristo Salvador respetando lo que de bueno y verdadero existe en las culturas. ¡No es algo fácil! Son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo.

¡Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural! La uniformidad. Y esto, la uniformidad como regla de vida no es cristiana, la unidad si, la unidad si, la uniformidad no. A veces, no se ha renunciado ni siquiera a la violencia para que prevalezca el propio punto de vista. Pensemos en las guerras ¿no? De esta manera, se ha privado a la Iglesia de la riqueza de muchas expresiones locales que llevan consigo la tradición cultural de enteras poblaciones. ¡Pero esto es exactamente lo contrario de la libertad cristiana!

Por ejemplo, me viene a la mente cuando se afirmaba que las formas de hacer apostolado en China con el Padre Ricci, en la India con el Padre De Nobili. [Alguno decía]: “No, esto ¡no es cristiano!”. Si, es cristiano, está en la cultura del pueblo.

En resumen, la visión de la libertad propia de Pablo está completamente iluminada y fecundada por el misterio

de Cristo, que en su encarnación -recuerda el Concilio Vaticano II- se ha unido, en cierto modo, con todo hombre (cfr. Const. past. Gaudium et spes, 22). Y esto significa que no es uniforme, no, existe la variedad, pero variedad unida. De aquí deriva el deber de respetar la proveniencia cultural de cada persona, incluyéndola en un espacio de libertad que no sea restringido por alguna imposición dada por una sola cultura predominante”.

4-La catolicidad abierta a todas las culturas

“Este es el sentido de llamarnos católicos, de hablar de Iglesia católica: no es una ‘denominación sociológica’ para distinguirnos de otros cristianos; no, católico es un adjetivo, es un adjetivo que significa universal. La catolicidad, la universalidad, Iglesia universal, católica. Quiere decir que la Iglesia tiene en sí, en su naturaleza misma, la apertura a todos los pueblos y las culturas de todo tiempo, porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por él, por todos.

Por otro lado, la cultura está, por su misma naturaleza, en continúa transformación. Se puede pensar en có mo somos llamados a anunciar el Evangelio en este momento histórico de gran cambio cultural, donde una tecnología cada vez más avanzada parece tener el predominio. Si pretendiéramos hablar de la fe como se hacía en los siglos pasados correríamos el riesgo de no ser comprendidos por las nuevas generaciones.

La libertad de la fe cristiana, la libertad cristiana, no indica una visión estática de la vida, una visión estática de la cultura, sino una visión dinámica, una versión dinámica de la tradición también. La tradición que crece, crece, pero siempre con la misma naturaleza.

Por tanto, no pretendemos tener posesión de la libertad, hemos recibido un don para custodiar. Y es más bien la libertad que nos pide a cada uno estar en un constante camino, orientados hacia su plenitud. Es la condición de peregrinos; es el estado de caminantes, en un continuo éxodo:

Liberados de la esclavitud para caminar hacia la plenitud de la libertad. Y este es el gran don que nos ha dado Jesucristo, el Señor, nos ha liberado gratuitamente y nos ha colocado en el camino para caminar en plena libertad. Gracias”.

Conclusión

CERTIFICO que estos textos responden todos ellos a la Catequesis del Papa Francisco sobre la Catolicidad y la Inculturación.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veinte (20) días del mes de octubre del año del Señor dos mil veintidós (2022). l

9

elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

CERTIFICO

Daniel Sanz Fauchard BAILARÍN DOMINICANO

Daniel Sanz Fauchard forma parte de una familia que por varias generaciones se ha dedicado a enseñar y promover la danza en el país. Su abuelos, la maestra Ximena Quintana y Daniel Fauchard, fallecidos, y su madre Carla Fauchard Quintana hicieron de esta vocación su carrera profesional.

“Ellos abrienron la escuela de danza BalleTeatro Dominicano enfocada en la población de escasos recursos”, expresa Sanz Fauchard, cuyo camino en la danza comenzó a los 4 años cuando su madre lo animó, siendo el único varón del grupo. Para Sanz Fauchard cada espectáculo es un reto, todos son

con temas diferentes que debe aprender e interpretar, pues a medida que pasa el tiempo y se hace más adulto “los retos cambian y estos traen reconocimientos y crecimiento personal, técnico y artístico”. Considera, que desde que empezó en el baile sus referentes son su abuela y su madre.

“En este país es mal visto que un hombre baile ballet clásico”

MARÍA E. PÉREZ ROQUE

FOTO: FUENTE EXTERNA

MARÍA E. PÉREZ ROQUE

FOTO: FUENTE EXTERNA

l ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué sentiste en ese momento?

l Para mi cada espectáculo es un reto, todos son con temas diferentes los cuales debes aprender e interpretar. A medida que pasa el tiempo y te haces más adulto, los retos cambian y estos traen reconocimientos y crecimiento personal, técnico y artístico.

l ¿Quiénes fueron y quiénes son hoy en día tus referentes en la danza?

l Desde que empecé en la danza, mis referentes son mi abuela la maestra Ximena Quintana, ya fallecida y mi madre Carla Fauchard Quintana. Ya como bailarín en formación profesional me inclino más al género contemporáneo, pues me gusta mucho el estilo de la escuela y compañía Alvin Ailey, ubicada en Nueva York, Estados Unidos.

l ¿Qué consideras que es lo más difícil de subir a un escenario?

l Considero que es la responsabilidad que tienes como artista e intérprete, de que el público sienta ese sentimiento, mensaje, sensación o situación que el coreógrafo quiere transmitir con el personaje o interpretación que estas ejecutando en ese momento.

l ¿Ocupa el mundo de la danza el lugar que se merece?

l Siendo sincero en este país considero que no, en Europa y los Estados Unidos sí se le da la posición e importancia que este arte tiene, lo que te permite hacer carrera y vivir de tu pasión.

l ¿Te consideras bailarín ecléctico?

l Sí, me gusta mucho experimentar con el cuerpo, mezclar movimientos, ya sea de ballet junto al contemporáneo, o el mismo contemporáneo con hip-hop. Me gusta romper con las líneas clási-

Expresión

Como profesional me gusta romper con las líneas clásicas, pero siempre usándolo de base para la técnica y definición correcta del movimiento”.

Daniel Sanz Fauchard considera sus referentes en el baile a su abuela y su madre. cas, pero siempre usándolo de base para la técnica y definición correcta del movimiento.

l ¿Te enfrentaste a algún tipo de prejuicio cuando decidiste dedicarte a la danza?

l Sí, principalmente por parte de mi padre, ya que en este país es mal visto que un hombre baile ballet clásico. Durante la primaria siempre mantenía esa información reservada, ya que sabía que podría causar burlas hacia mi persona.

l ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has encontrado en tu carrera?

l Decidí probar suerte, aplicando mediante una audición virtual al curso de verano de julio 2021 de la Escuela del Jof-

frey Ballet en Nueva York, Estados Unidos. Me siento muy orgulloso, ya que entre cientos de candidatos fui aceptado. El Joffrey Ballet es un lugar especial, ya que fue la primera compañía de baile profesional a la cual ingresó mi abuela. Fue un gran desafío porque tenía más de un año sin entrenar debido a la pandemia, realmente nunca pensé que sería seleccionado porque sé los estándares y nivel técnico que debe tener un joven artista y sentía que no estaba al nivel en ese momento de mi vida. Realmente esa experiencia cambió mi vida de manera positiva y me di cuenta que cuando algo te apasiona y te dispones hacerlo con disciplina no hay límites y los resultados son

inexplicables. Recibir elogios, consejos y palabras de ánimo de algunos de los entrenadores de ese curso me empujaba cada día a querer progresar y seguir persiguiendo mis sueños dentro del mundo de la danza.

l ¿Cuáles consideras que son los beneficios del baile que practicas?

l Hablando de beneficios al cuerpo, puedo decir que la buena postura, el trabajo correcto de la musculatura y el control del mismo cuerpo. Hablando a nivel artístico y personal, la formación en sí. Aprendí a expresar mis sentimientos, siento que la formación que recibo en BalleTeatro es completa, no solo porque trabaja la formación técnica y artística, sino los valores humanos como la responsabilidad, puntualidad, respeto, igualdad, compañerismo, entre muchos otros. Realmente los beneficios de la danza son muchos. Muchas compañías profesionales buscan bailarines que tengan un buen nivel técnico y artístico, combinado con un ser íntegro y responsable que sea capaz de evolucionar y representar un estilo.

l ¿Qué consideras lo más importante para llegar a ser profesional?

l Todavía no me considero profesional, pero desde mi punto de vista encuentro que lo más importante es el esfuerzo, la dedicación y la disciplina, ya que con eso puedes explotar tu potencial, tu talento y llegar donde te lo propongas.

l ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

l Los que más me gusta es poder expresar mis sentimientos sin palabras.

l ¿Cuáles son los motivos que te impulsan a seguir con tu carrera?

l Cumplir mis sueños de seguir los pasos de mis abuelos y mi madre en este mundo de la danza. Ver hasta dónde puedo llegar y qué puedo lograr, que el mundo vea y disfrute de lo que puedo dar como artista y como ser humano. l

Consideración

Muchas compañías buscan bailarines con buen nivel técnico y artístico, combinado con un ser íntegro que sea capaz de evolucionar y representar un estilo”.

10 Cultura elCaribe, SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 elcaribe.com.do

JOSÉ MERCADER 666mercader@gmail.com

JOSÉ MERCADER 666mercader@gmail.com

MARÍA E. PÉREZ ROQUE

FOTO: FUENTE EXTERNA

MARÍA E. PÉREZ ROQUE

FOTO: FUENTE EXTERNA