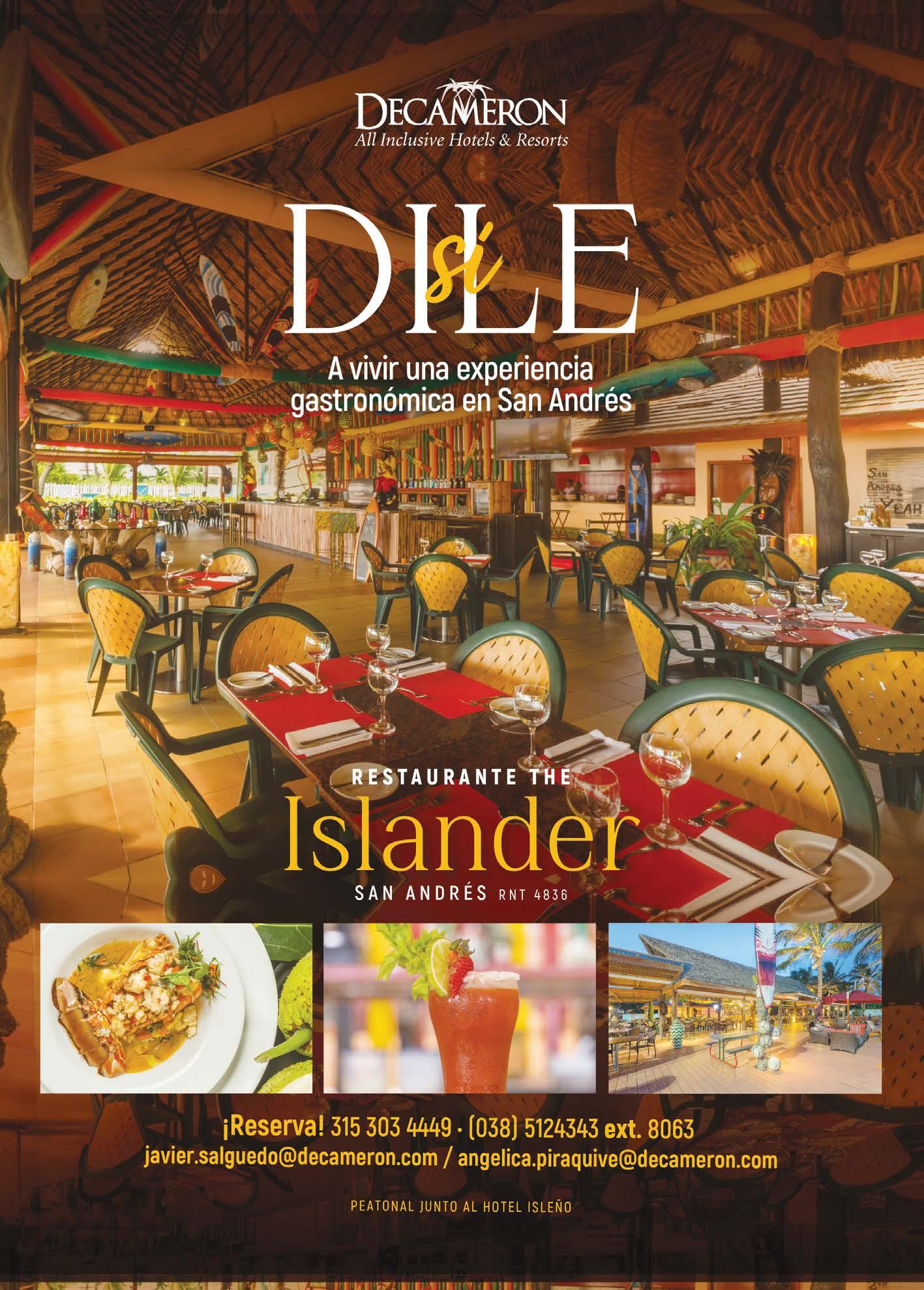

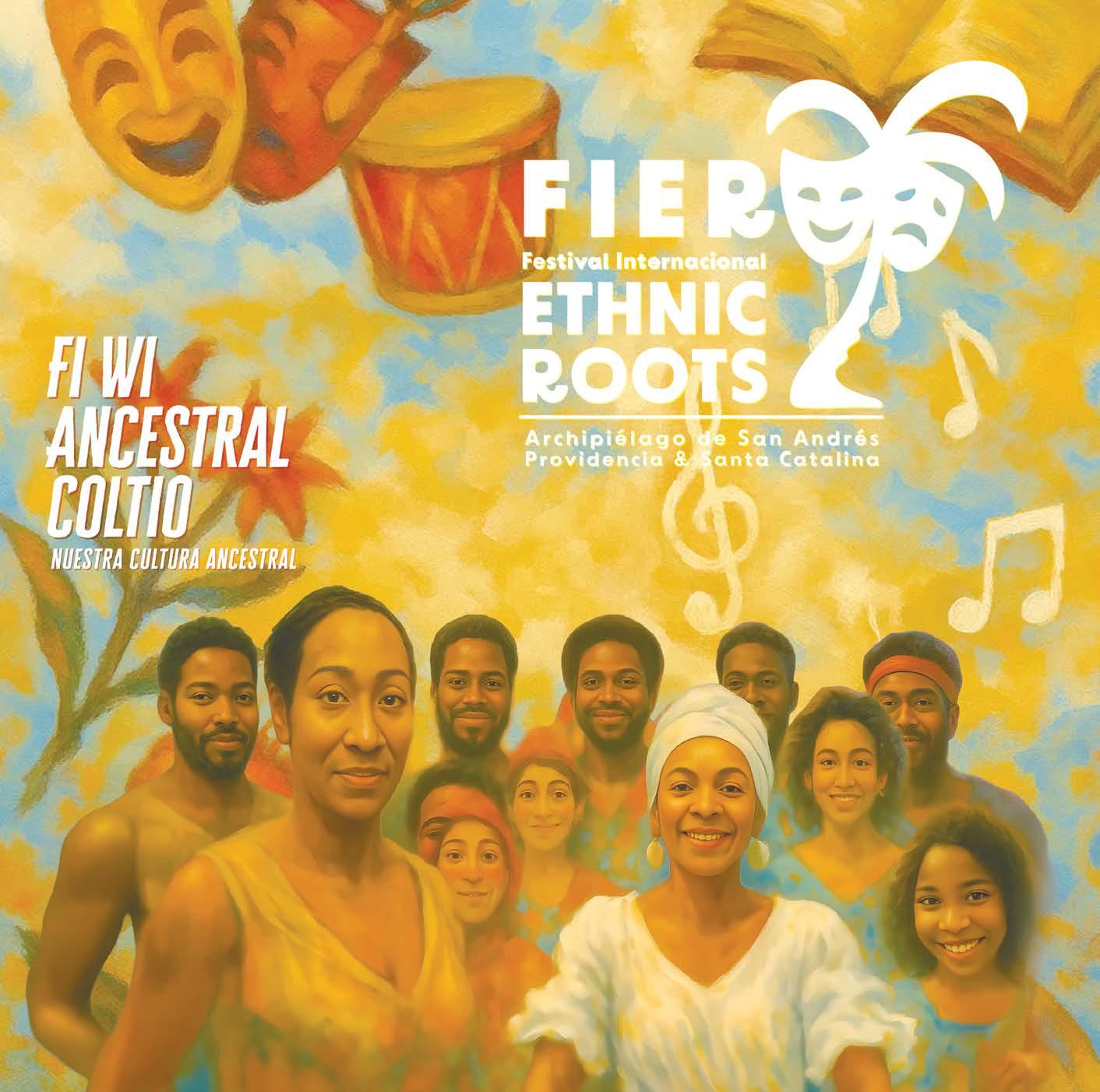

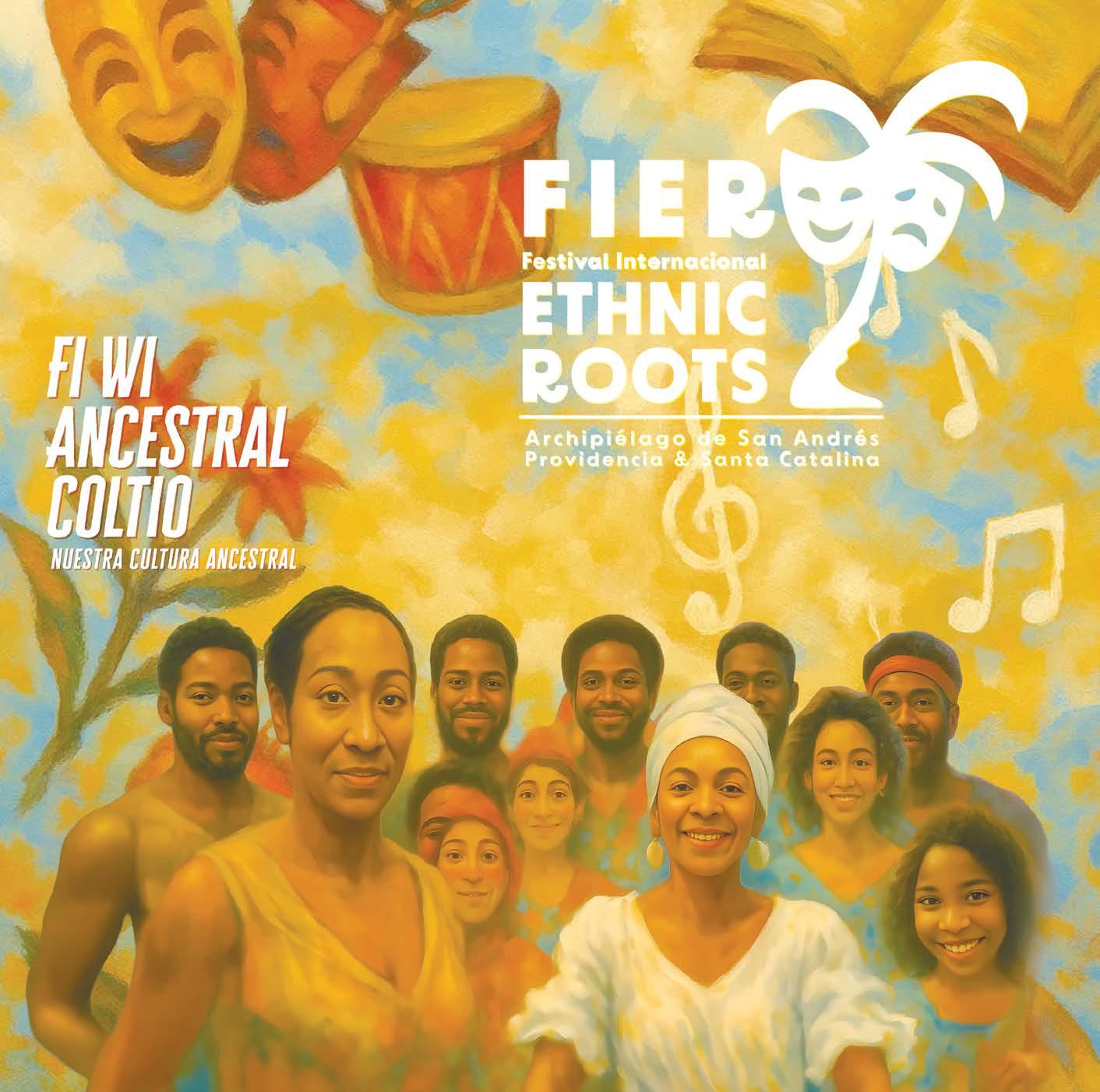

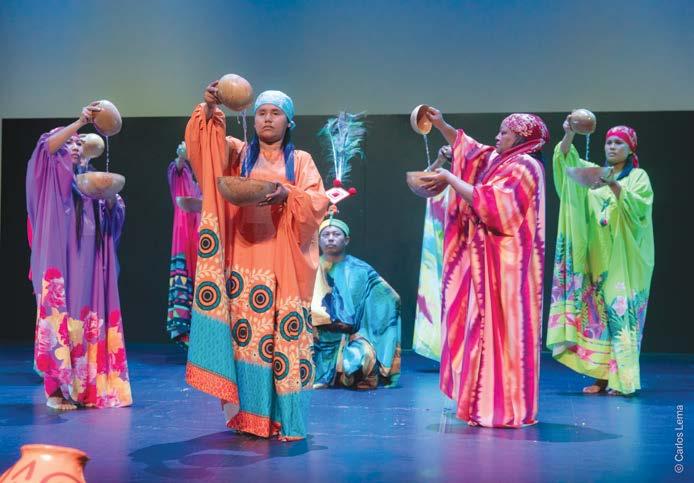

El Festival Internacional Ethnic Roots (FIER) 2025 reafirma su rol como uno de los encuentros más importantes del teatro étnico y comunitario del Caribe y de Colombia. Bajo el lema en Kriol: ‘Fi Wi Ancestral Coltio / Nuestra Cultura Ancestral’, reunirá a compañías teatrales, músicos, narradores y sabedores ancestrales de Colombia, el Gran Caribe y América Latina, en una experiencia de intercambios entre el arte, la memoria, la espiritualidad y el territorio.

(Redacción)

Este año FIER 2025 invita a recorrer día a día una ruta vibrante de arte, memoria y creación. Nuestra programación está pensada para que el público pueda disfrutar cada jornada en los distintos espacios del Festival: obras de teatro, títeres, danzas, conversatorios, talleres, foros, música, cocina ancestral, feria de emprendimientos y experiencias vivas.

Lema: “Fi Wi Ancestral Coltio” / Nuestra Cultura Ancestral Fechas: del 5 al 8 de noviembre de 2025

Lugar: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

- Cinco etnias: afros, gitanos, indígenas, palenqueros y raizales

- País invitado de honor: Trinidad y Tobago

- Delegaciones invitadas: Argentina y Jamaica

- 19 grupos en escena

- 42 funciones

- Tres talleres

- Un foro académico

- Feria de 25 emprendimientos (artesanías, creaciones, saberes, sabores)

- Fair Tables, cocina ancestral y tradicional en vivo

- Espacios alternativos: Loma Claymount (Junta de Acción Comunal Barrack), San Luis Ginnie Bay (Junta de Acción Comunal Hoppie), Providencia, Hospital (Pediatría) y Centro Penitenciario New Hope.

Raíces que escenifican la memo -

ria, la resistencia y la esperanza de nuestros pueblos.

Desde el Centro de Eventos Portofino hasta las carpas comunitarias en Loma Claymount y San Luis Ginnie Bay, cada escenario abre sus puertas para celebrar las raíces de Colombia y el Gran Caribe. Consulta la programación completa y acompáñanos en este viaje que honra nuestras culturas y fortalece nuestros lazos como pueblo archipelágico.

Un Festival que cruza fronteras

En 2025, el Festival se consolida como un proceso de resistencia cultural y creación colectiva, con escenarios en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un lanzamiento en Bogotá, gira de medios por Barranquilla, Bogotá y Cali e intercambio cultural con Guyana.

El FIER 2025 no solo es un festival

de teatro: es encuentro fraternal, es un canto a la diversidad, a la lengua ancestral, a la danza y a la palabra. Su programación íntegra todas sus artes y manifestaciones que fortalecen el tejido social y salvaguardan la memoria del Caribe y Colombia.

Este logro es posible gracias al compromiso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el mecanismo de Colombia Crea Talento (CoCrea) y a la confianza de nuestros inversionistas culturales: Deliverance Shipping Line, SAI TUGS, Mangroove Bay Hotel San Andrés, Aquamare Hotel, Aqualina y Almacén President.

Síguenos y sé parte de esta celebración de la identidad y la vida:

Instagram: @ethnicrootsfest Facebook: Festival Ethnic Roots Web: www.ethnicroots.org www.trasatlantico.org

TRES DÉCADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EN SAN ANDRÉS

Una tarde de viernes isleño cuando el sol se despide con su habitual ceremonia sobre el mar de los siete colores, nació Trash Busters S.A. ESP., la empresa de aseo de San Andrés. Era el 11 de agosto de 1995 y la isla vivía una crisis ambiental que exigía más que promesas: pedía acción… Un nacimiento entre urgencias y esperanzas.

(Redacción)

En medio del caos por el manejo de residuos sólidos de entonces, la empresa fue constituida en la Notaría Única de la isla con un propósito claro: devolverle a la población isleña un entorno digno, aseado y saludable.

Desde entonces, Trash Busters ha sido mucho más que una empresa de aseo. Ha sido una apuesta sostenible en medio de la adversidad. Y en el centro de esta historia está Patricia Archbold Bowie, su gerente desde 1996, quien ha sido arquitecta, testigo y guardiana de una transformación que ha tocado no solo las calles y playas, sino también el corazón de los isleños.

“La responsabilidad social no es una estrategia, es una forma de vivir el servicio público con dignidad”, dice, mientras repasa con la mirada una fotografía enmarcada de los primeros trabajadores de la empresa. “Desde el primer día en-

tendimos que esto no era solo recoger basura. Era sembrar conciencia, construir ciudadanía, dignificar el trabajo.”

La declaratoria de Urgencia Manifiesta por parte del gobierno departamental de entonces fue el punto de partida. Trash Busters no nació en condiciones ideales, sino en medio de una tempestad que exigía respuestas inmediatas. Los primeros trabajadores fueron antiguos empleados de Empoislas, una empresa extinta que dejó tras de sí experiencia y memoria. Algunos de ellos siguen hoy en Trash Busters, como testimonio vivo de una continuidad que honra el pasado sin quedarse en él.

“Muchos de ellos llegaron con las manos vacías, pero con el corazón lleno de ganas de trabajar”, recuerda. “No teníamos grandes recursos, pero sí una gran causa. Y eso nos sostuvo.”

Con el paso de los años, han rediseñado rutas, incorporado tecnologías y ajustado sus operaciones al Plan de Ordenamiento Territorial. La empresa no solo ha respondido a todas las exigencias legales, sino que ha anticipado cambios, convirtiéndose en referente de innovación en el Caribe colombiano.

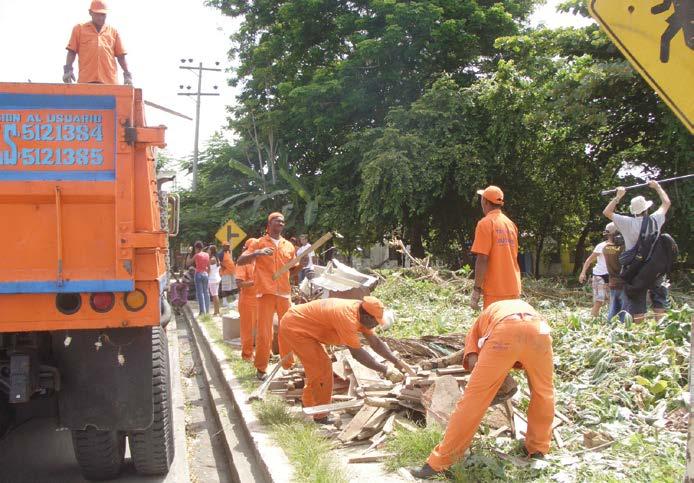

LA 'NARANJA MECÁNICA': UN EQUIPO VITAL

Con el tiempo, el ingenio popular rebautizó a la empresa con el apelativo de ‘Naranja Mecánica’, identificando –quizás– su color con el impactante título de la película británica de ciencia ficción (1971), dirigida por Stanley Kubrick, en una adaptación de la novela homónima Anthony Burgess. O tal vez con la selección holandesa que alguna vez revolucionó con su ‘futbol total’ el mundo del balompié.

En todo caso, “El arte de limpiar es también el arte de cuidar”, afirma

Archbold con una amplia sonrisa. “Nuestros trabajadores son un gran equipo que juega todos los días. Ellos no barren calles y playas: cuidan la salud pública, protegen el paisaje, embellecen la vida.”

Antes de que el sol despunte, ya se mueven las ‘escobitas’. Figuras casi invisibles para el transeúnte, pero esenciales como el pulso que mantiene viva la urbe isleña. Con sus escobas como estandartes y bolsas blancas como escudos, recorren calles, avenidas y rincones turísticos con una coreografía silenciosa que no busca aplausos, sino limpieza.

Detrás del rugido del camión recolector, hay manos que embolsan, que separan, que entienden la diferencia entre lo que se desecha y lo que se transforma. Los recolectores y ‘escobitas’, forman un equipo que no solo limpia: dignifica. En un país donde el manejo de residuos aún enfrenta desafíos estructurales, Trash Busters ha convertido la labor

de sus trabajadores en un acto de ciudadanía.

OFICINAS QUE INSPIRAN ARTE EN MOVIMIENTO

Ubicadas en la Avenida 20 de Julio, diagonal al Parque Simón Bolívar, las oficinas de Trash Busters son un testimonio vivo de su filosofía. Más que un centro administrativo, son una galería de arte en constante evolución. Desde la entrada, los murales y esculturas elaboradas con materiales reciclados dan la bienvenida a visitantes y empleados. Cada rincón respira creatividad, memoria y compromiso.

“El arte nos recuerda que todo puede transformarse”, dice Archbold, mientras señala una escultura hecha con madera recolectada en la playa. “Aquí no hay desechos, hay posibilidades.”

El auditorio ‘Samuel Ceballos’, bautizado en honor al pintor y poeta nadaísta que fue asesor de la empresa, es un homenaje permanente a la sensibilidad isleña. El ambiente laboral, tanto interno como externo, refleja una cultura organizacional que valora el bienestar, la creatividad y el respeto.

MÁS QUE ASEO: EDUCACIÓN Y COMUNIDAD

Desde sus inicios, Trash Busters entendió que el aseo debía ir más allá de la recolección. Así nacieron programas como ‘Trash Hood’ y ‘Trash Mumma’, talleres creativos con niños y madres comunitarias que transforman residuos en arte y conciencia.

El teatro también ha sido herramienta de esta transformación. El proyecto ‘Trash hood with theater” ha permitido que jóvenes isleños expresen sus inquietudes ambientales a través de las artes escénicas.

“Reutilizar no es sólo reciclar: es reinventar la belleza –afirma Archbold– cuando un niño convierte una botella en una escultura, está aprendiendo que el mundo puede cambiar con sus manos.”

La empresa ha promovido actividades artísticas basadas en el aprovechamiento de residuos generados por los propios estudiantes. Esta pedagogía del reciclaje ha sembrado semillas de responsabilidad en las nuevas generaciones. Desde concursos de cuentos hasta exposiciones de pintura y cortometrajes, Trash Busters ha sido un motor cultural.

CULTURA POPULAR Y ORGULLO ISLEÑO

¿Quién no recuerda el vídeo ‘Hold On’ de Creole Group?, donde los músicos isleños cantan junto a los

recolectores en su camión compactador. O ‘Como Eh’ con Jiggy Drama y Yeyo, limpiando las playas de Sound Bay con la indumentaria de Trash Busters que ha sido parte del imaginario colectivo, un símbolo de orgullo isleño.

Su presencia en eventos como el Green Moon Festival y el festival de teatro Ethnic Roots ha sido constante y permanente. Ha colaborado con artistas plásticos, escritores, músicos y gestores culturales. Trash Busters no patrocina: acompaña, impulsa y transforma.

La empresa también ha apostado por el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo. Desde torneos de baloncesto infantil hasta equipos de softball y fútbol juvenil, la empresa ha sido aliada de procesos formativos que fortalecen el tejido social.

“El deporte limpia el alma, como nosotros limpiamos las calles”, comenta Archbold con una risa franca. “Y, además, enseña disciplina, trabajo en equipo y amor por el territorio.”

RESILIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

En 2019, la Revista Portafolio otorgó a Trash Busters el primer lugar en la categoría de ‘Responsabilidad Social Empresarial’, por encima de gigantes nacionales. El premio no solo reconoció una labor, sino una filosofía: estar siempre al lado de la población, con o sin pandemia, bajo el sol o la lluvia.

Operar en una Reserva de Biosfera implica una responsabilidad mayor. Trash Busters ha asumido ese reto con compromiso, entendiendo que cada acción tiene impacto en un ecosistema frágil y valioso. “Cada bolsa que recogemos es una promesa cumplida con la isla y cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor”, afirma con seguridad.

MIRANDO AL FUTURO: LEGADO Y VISIÓN

Treinta años después, Trash Busters sigue apostando por la innovación. Nuevas tecnologías, rutas optimizadas, campañas educativas y alianzas estratégicas forman parte de su hoja de ruta. Pero más allá de los planes, lo que sostiene a la empresa es una convicción profunda: servir con dignidad.

“No queremos ser la mejor empresa de San Andrés. Queremos ser la más querida”, concluye Patricia Archbold, con la serenidad de quien ha sembrado con paciencia y ha visto florecer. Trash Busters no es solo una empresa de aseo. Es una historia de 30 años de amor por la isla y su gente, escrita con escobas, imaginación, fe y esperanza.

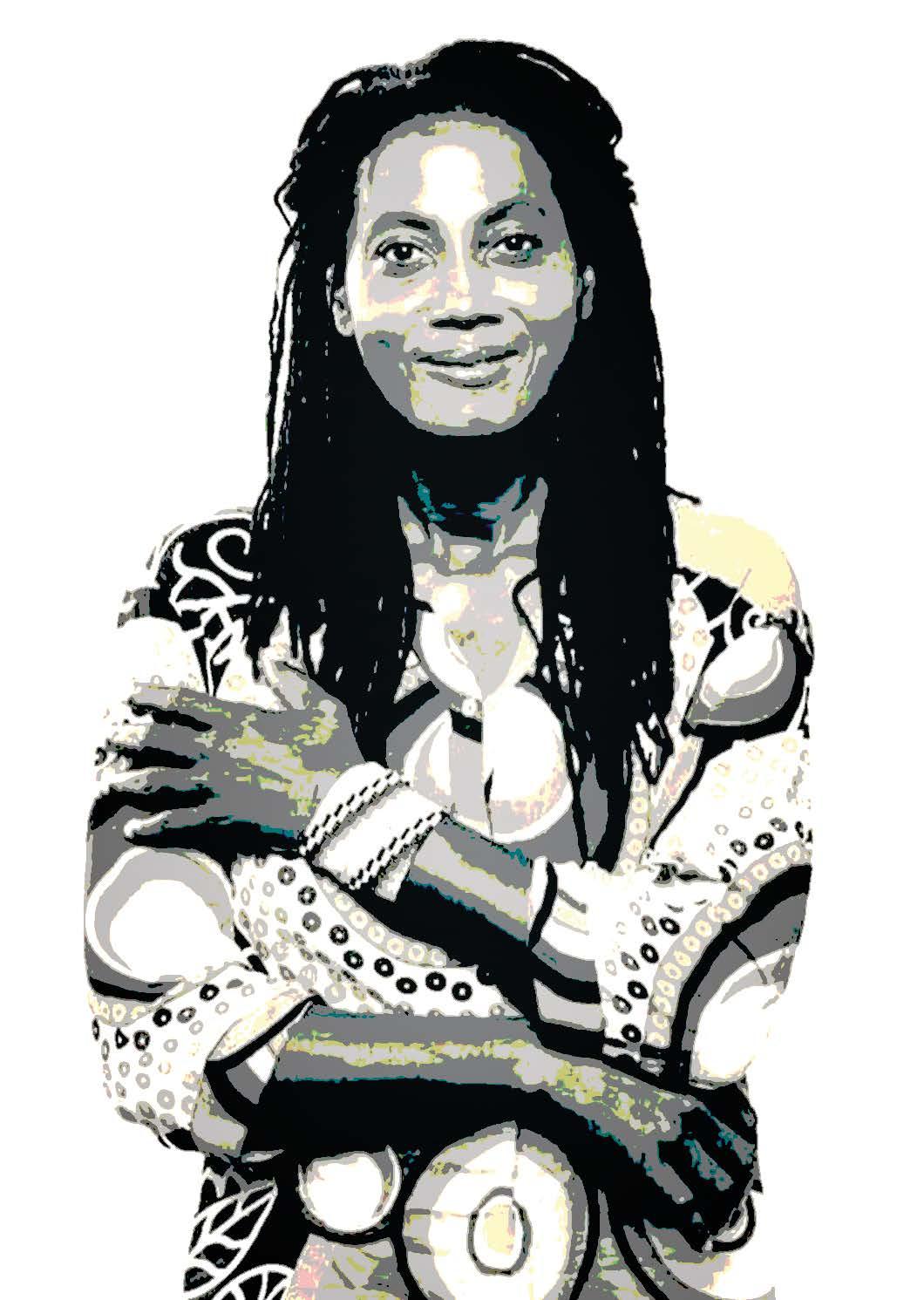

Sería una paradoja contrariar el adagio popular que reza que ‘no hay muerto malo’, sin embargo, en el caso de la activista ambiental y de los derechos humanos de Providencia y Santa Catalina, Luz Marina Livingston Bernard, es una realidad de a puño. La reputación y el afecto que ella siempre despertó entre propios y extraños, fueron categóricos e incuestionables.

Por Eduardo Lunazzi

Su deceso por ahogamiento en aguas de Fresh Water Bay, ocurrido en la mañana del jueves 9 de octubre pasado, en circunstancias aún no esclarecidas, despertó al mismo tiempo una ola solidaria que trascendió las ‘fronteras azules de Colombia’ resaltando su rigurosa labor en favor de la Reserva de Biosfera Seaflower, entre otras labores sociales y ambientales.

A sus 52 años de edad esta mujer isleña que siempre se destacó por su lucha perseverante en favor de los derechos de su etnia, también logró llamar la atención de la ‘Misión Cafam’ tras los huracanes ETA y LOTA ocurridos en el año 2020 cuando orientó acciones de aseo y trabajo, obra que benefició a por lo menos 3000 personas, principalmente del Pueblo Raizal.

En su obituario se podía leer: ‘Luz Marina fue una mujer íntegra, comprometida con los principios territoriales, sociales y culturales del Pueblo Raizal. Su partida deja un vacío enorme en la población, pues dedicó su vida a investigar, rescatar y transmitir los saberes ancestrales de nuestras plantas y la medicina tradicional, que practicaba con amor y conocimiento’.

Su ausencia deja un vacío insondable, una ausencia que agiganta sin duda su presencia espiritual. No deja de ser un contrasentido que esta hija de la región Caribe haya perecido en aguas que toda la vida compartió como hábitat esencial. Su compañera de tantas horas de radio, Annie Chapman, y una larga lista de familiares y amigos, se resisten a aceptar su repentino adiós.

Los pescadores y pescadoras artesanales de Old Providence y Ketlina, los farmers, los jóvenes profesionales, deportistas y músicos; los capitanes de altura, los viejos sabios, las cocineras, los pastores y sacerdotes; todos a una despedirán a esta visionaria que dedicó más de medio siglo a servir a una idea: la de transitar siempre por el lado abierto de la vida.

Rest in Peace, Luz Marina...

El huracán Melissa arrasó el suroeste de Jamaica con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, dejando una estela de devastación y miles de personas incomunicadas. Luego siguió a Cuba y Bahamas, más débil, pero con fuerza de picos devastadores. Fue el golpe más violento que han sufrido estas poblaciones en más de una década.

"Jamaica está destruida", sintetizó Emiliana Bernard, embajadora de Colombia en la isla, quien en diálogos con El Tiempo, EL ISLEÑO y otros medios, pidió a la comunidad internacional de naciones enviar asistencia urgente a los damnificados. Colombia respondió de inmediato mandando dos buques de la Armada Nacional cargados de ayuda humanitaria.

Según Bernard, alrededor de las 7:00 p.m. el martes 30 de octubre finalizó el devastador paso del huracán Melissa por Jamaica, aunque hubo lluvias y vientos con algún tipo de riesgo al menos por ocho horas más. El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Por su parte, Desmond McKenzie, ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario, responsable de la respuesta ante desastres, informó que hubo poblaciones aisladas y carreteras intransitables en diversos municipios por varios días describiendo la destrucción en la ciudad de Saint Elizabeth como la de mayor afectación.

Por último, los datos proporcionados por la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica dieron cuenta que más de 530.000 personas, alrededor del 70 % de sus clientes, quedaron sin servicio eléctrico en el país tras el paso de Melissa.

"Cómo embajada estamos muy atentos a los reportes de la Cancillería y el Gobierno de Jamaica. También, vamos a canalizar apoyos para que Colombia pueda darle la mano a Jamaica", comentó Bernand, reconociendo que la preparación del país antes, durante y después fue buena, intensiva y veloz.

Por otra parte, la diplomática isleña –oriunda de Providencia– dijo que el sistema de gestión del riesgo de desastres en Jamaica estuvo a la altura de la situación.

"La preparación fue buena, intensa y rápida. Por ejemplo, pusieron a funcionar los protocolos hace ocho o diez días, cuando se supo que el huracán venía hacia la isla; hicieron visitas casa a casa; utilizaron los medios oficiales

Por último, también aclaró que existe un registro de al menos 320 colombianos en esta nación caribeña; pero que podría haber más, dado que no todos se registran ante esa oficina o se habrían movido a otros países.

FORTALECER GESTIÓN

De otra parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se reunió con el gobernador Nicolás Gallardo, para revisar los avances en materia de gestión del riesgo en el Archipiélago.

Hablaron, además, del proyecto de restauración coralina que se adelantará en asocio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

En efecto, uno de los temas tratados fue la entrega anticipada de 22 toneladas de asistencia humanitaria de

para educar a la gente y mostrarles dónde estaban los albergues", explicó.

Se dispusieron 800 albergues en toda la isla. "Desafortunadamente, no todos fueron utilizados, buena parte de la población aún es algo reacia a dejar sus propiedades en su casa", agregó.

De acuerdo con la embajadora, el gobierno de Jamaica se tomaría al menos ocho días para hacer las evaluaciones del paso de Melissa, así como administrar las ayudas disponibles para los 15.000 refugiados que permanecen en los albergues.

Bernard explicó que al declararse al país como "zona de catástrofes", el gobierno queda habilitado para recepcionar todo tipo de ayuda privada, pública, de otros países, entidades u organismos multilaterales. También donaciones individuales que serán destinadas a un fondo para los damnificados.

emergencia, por la cercanía de la (entonces) tormenta tropical Melissa en aguas del Caribe.

Dichos implementos, tales como kits de alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad, fueron transportados en una aeronave

Boeing-767 del Grupo Aéreo del Caribe (GACAR), como preparación y prevención ante posibles emergencias que puedan presentarse en el territorio insular.

Lo anterior, porque la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) es parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD); y como parte de las acciones para fortalecer la preparación y respuesta en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Otro de los temas abordados fue el proyecto de restauración de corales, impulsado por la UNGRD y apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) Internacional de Colombia.

Entre los objetivos del mismo se tiene la realización de un curso denominado ‘Coastal and Marine Ecosystem Conservation Management for Global Biodiversity Goals’, que se desarrolla en Okinawa del 4 de noviembre al 14 de diciembre.

Esta iniciativa hace parte de un proyecto triangular entre Japón, Colombia y naciones del Caribe, que busca potenciar los conocimientos necesarios para lograr la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas costeros y marinos, en pro de la gestión eficaz de las áreas protegidas en el país de cada participante.

Entre los profesionales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tienen la oportunidad de acceder a esta capacitación en el país asiático, están los biólogos Nacor Bolaños (Coralina) y Darson Archbold (Parques Nacionales); y los biólogos marinos Josselyn Bryan y Rubén Azcárate.

Y GESTIÓN

Coincidir en el mismo escenario con el profesor Germán Márquez Calle siempre tiene el peso y el privilegio de estar ante una de las voces más lúcidas y comprometidas con la defensa del mar y los ecosistemas. Propulsor de la Reserva de Biósfera Seaflower, Márquez es, para muchos, uno de los arquitectos de este escudo protector que resguarda al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sus bancos, cayos y bajos.

Por: Ethel Bent

Fue en Providencia, durante la socialización del ‘Acuerdo de Conservación y Gestión Sostenible de la Pesca Artesanal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, realizada entre el 23 al 25 de septiembre, por los pescadores de I-Fish Association, donde volví a encontrarlo en su elemento: el mar, la ciencia y el diálogo con la gente.

“El Acuerdo no lo diseñó una oficina, lo diseñaron los pescadores con conocimiento empírico y sentido de pertenencia. Nosotros ayudamos a traducir esa sabiduría en un lenguaje en el cual nos podamos entender con las instituciones”, me dijo. Y se puede ver de inmediato: el profesor es un hombre puente, un conector y un tremendo respaldo.

Durante la expedición a Serrana y Quitasueño, lo observé con admiración. No había rincón ni marinero con quien no compartiera una reflexión sobre el Acuerdo: “Uno solo cosecha aquello que ha protegido”, dijo tantas veces como un mantra.

“Se trata, en esencia, de cambiar nuestra manera de relacionarnos con el mar, me explicó. “Dejar de verlo como un baldío sin dueño, como a veces lo concibe el Estado, para entenderlo como lo que realmente es: el maritorio del pueblo raizal”.

El Acuerdo, una nueva propuesta nacida de los pescadores de Providencia, implica: autogobierno, desarrollo y pervivencia, pero también encuentro y memoria. Parte de las reflexiones del Profesor Márquez, un día después de la expedición a los cayos del norte se recogen en la siguiente entrevista.

Profesor, este acuerdo no busca reemplazar las leyes existentes, sino abrir un nuevo camino a la conservación. Usted lo ha llamado un cambio de paradigma. ¿Qué significa eso en términos concretos para el Pueblo Raizal y para nuestros ecosistemas, a partir de lo que vimos en Quitasueño?

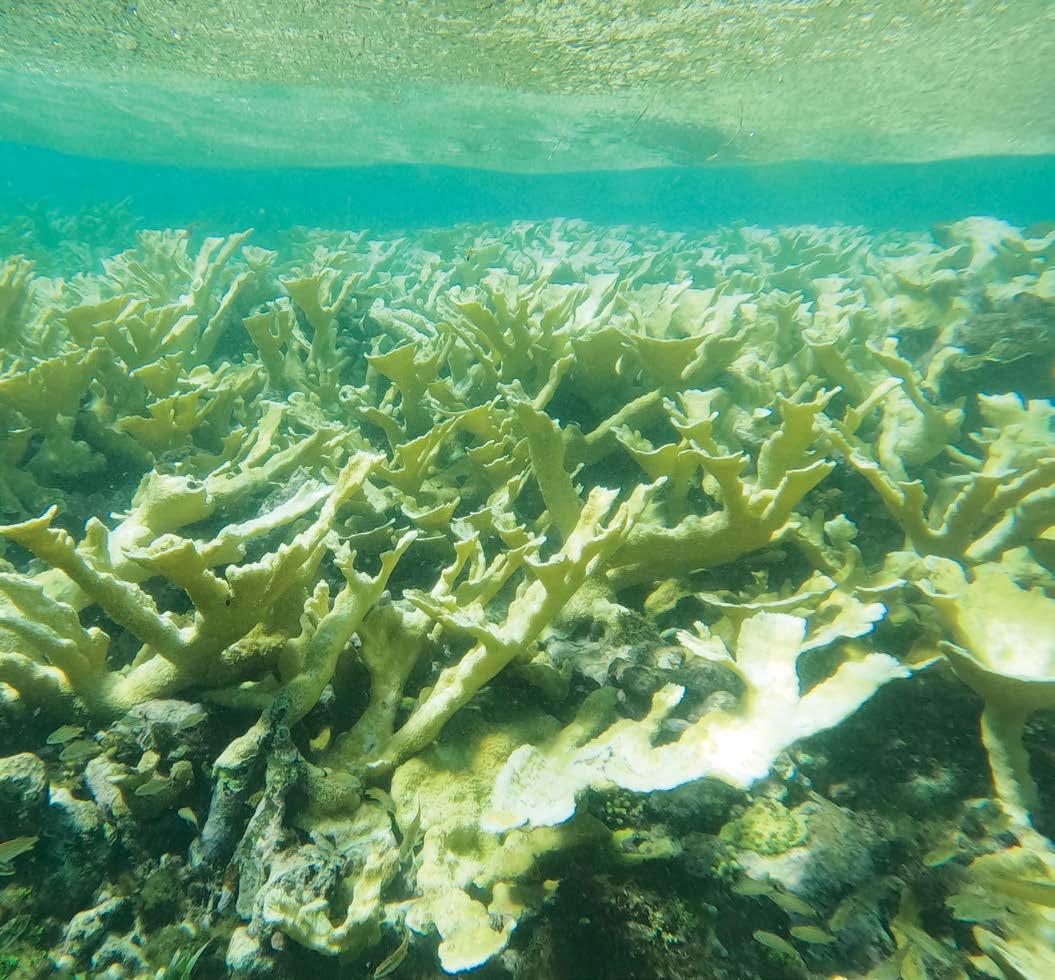

Se trata de un cambio de mentalidad que complemente la legislación existente. A Quitasueño no lo conocía y es una extensión prodigiosa, enorme, bellísima de nuestro mar. Pero lo que vimos en el buceo no fue tan grato. Hay una evidencia clarísima del impacto de la pesca industrial. La mayoría de las partes superiores de las cabezas de coral estaban deterioradas, como si hubieran sido raspadas. Y eso es exactamente lo que ocurre con la pesca de nasas. Ese sitio, que es muy frecuentado para capturar langosta, muestra de

manera contundente la necesidad de controlar esa actividad.

¿Y cómo se traduce esa constatación en una propuesta concreta como el Acuerdo?

Pasar de ver el mar como un lote baldío, como lo concibe muchas veces el Estado, a verlo como nuestro maritorio: parte esencial de nuestro territorio y de nuestra vida. Y más aún, pensarlo como nuestro huerto, nuestro jardín, nuestro yaard. Así como en los patios isleños cultivamos mangos, limones o aguacates, en el mar debemos cuidar y cosechar los recursos que nos alimentan y que son parte de la cultura.

Usted habla de controlar las prácticas que están afectando los sistemas coralinos y nuestros recursos. Pero, ¿cómo podría darse esa transición entre los modelos de pesca centrados en la extracción y la nueva visión de conservación que propone el Acuerdo?

Se trata de recuperar modelos tradicionales no depredadores. Y lo fundamental aquí es que esta es una decisión que nace de los mismos pescadores. La idea es establecer un sistema que permita dejar en descanso ciertas zonas mientras otras se aprovechan de manera sostenible. Esto no solo beneficia a especies clave como la langosta, los peces y el caracol, sino también a los corales, que necesitan periodos largos de alivio para poder regenerarse.

mo escenario?

Si no logramos controlar esa pesca ilegal no podremos avanzar mucho más, porque es el principal factor de destrucción. Hay otros problemas, como las enfermedades de los corales, pero este tipo de pesca tiene un impacto directo y devastador. Cuando pasamos por Quitasueño el radar detectó tres naves grandes pescando en la zona. Cada una puede descargar muchas nasas de alambre sobre los corales. A eso se suman las diez o doce pangas pequeñas que bajan a faenar, capturando todo lo que se mueve, incluso levantando los corales.

Por eso esta propuesta de los pescadores artesanales del archipiélago es tan valiosa: nace de una decisión propia. Ellos proponen sustraerse voluntariamente de las zonas más presionadas y asumir una labor de vigilancia sobre quiénes llegan desde afuera. Dejarían de pescar en áreas someras, hasta los 30 metros, para concentrarse en la pesca de profundidad donde los recursos aún están en buen estado. Ese gesto desde la conciencia y no de la imposición, es el verdadero punto de inflexión.

¿Cuál es la zona o el área que propone el Acuerdo para empezar?

Usted ha dicho que este Acuerdo va más allá de que proponen las Áreas Marinas Protegidas. ¿En qué radica esa diferencia?

El sistema de áreas marinas protegidas tiene un efecto limitado por su complejidad: al dividir una zona de pesca como Quitasueño en zonas donde unas permiten pescar, otras no, otras prohíben incluso el ingreso; genera más confusión que control. Por eso se propone sustraerla por completo de todo uso, aunque solo por un tiempo. Seguimos creyendo que los recursos son infinitos. Pero no lo son.

Tenemos una Reserva de Biosfera, áreas marinas protegidas y un marco jurídico robusto. Sin embargo, la conservación no se refleja en el territorio. ¿Dónde radica el problema? Hay presiones fuertes; además de la pesca y las enfermedades están el cambio climático y desequilibrios antiguos como la caza hasta la casi extinción de las tortugas. Ahora tenemos que pasar de la sostenibilidad, que busca mantener el estado de cosas, a la regeneración, que significa mejorarlas. No basta con conservar; hay que recuperar. Si dejamos descansar las zonas dos o tres años, las langostas y los corales se regeneran. Esa es la diferencia entre la sostenibilidad y la regeneración.

Por último, profesor, ¿Cuál debería ser el papel de las autoridades para garantizar que este acuerdo de pesca funcione?

Ahí entra el cambio de paradigma: dejar de pensar el mar como un lugar del cual simplemente se extraen recursos, y empezar a concebirlo como un espacio que se cultiva, que se cuida. Así, en vez de hablar de “explotar el mar”, hablemos de cosechar el mar”. Y uno solo cosecha aquello que ha protegido. En el archipiélago convivimos con el choque de la pesca artesanal, la industrial e ilegal. Se puede decir que las vimos todas juntas en la travesía a los Cayos del Norte. ¿Qué implica poder reconocerlas a todas en un mis-

Se empezará por Quitasueño, Por ahí entran los barcos ilegales. Quitasueño concentra buena parte del impacto ambiental y pesquero que golpea al archipiélago. Por fortuna aún hay suficientes recursos en otras partes y eso nos permite pensar en dejarlo descansar sin que los pescadores se queden sin sustento. Nadie se muere de hambre por dejar de pescar langosta en Quitasueño por un tiempo; hay otras especies y otros sitios que pueden aprovecharse mientras tanto. Claro, eso implica cambios, inversión y acompañamiento técnico. Hay que dotar a los pescadores con herramientas para pesca profunda y acompañarlos en el aprendizaje de nuevas técnicas. Ese proceso ya comenzó. No es una promesa, está ocurriendo.

La primera necesidad es el control. La Armada y las fuerzas militares deben acompañar este proceso para garantizar la vigilancia efectiva, porque los pescadores pueden vigilar, pero no controlar ni sancionar. La segunda es el apoyo. Este Acuerdo merece respaldo político y financiero porque su potencial para regenerar los arrecifes y recuperar la pesca artesanal es enorme y es bueno no solo para los pescadores sino para toda la sociedad, en todo el mundo. Mecanismos como las transacciones de deuda por naturaleza o deuda por servicios ambientales podrían aplicarse aquí. Sería lógico que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) adopte este modelo como una experiencia piloto. No impone nada; acompaña una propuesta nacida desde las comunidades.

Por último, el profesor Márquez concluye con una idea que sintetiza el espíritu del acuerdo: “Tenemos que aprender a ver el mar como nuestro huerto, nuestro jardín, nuestro yaard. El lugar donde se cultiva la vida. No es solo nuestro sustento; es nuestra forma de existir”.

SE BUSCA SALVAR AL CORAL MÁS AMENAZADO

En las aguas cristalinas de San Andrés, donde el mar cambia de color con cada rayo de sol, un silencio alarmante recorre los arrecifes. Acropora palmata, conocida como coral cuerno de alce, está en peligro de extinción. Esta especie fue, durante siglos, uno de los pilares del ecosistema marino caribeño.

Por Alexandra Pineda-Muñoz

Frente a este panorama, un equipo científico desarrolla un proyecto que podría establecer una diferencia. Su meta no es sembrar más corales, sino mirar más profundo: al ADN. A través del estudio de la diversidad genética de las colonias remanentes en la isla, buscan entender si aún hay esperanza para esta especie clave.

El trabajo está liderado por la bióloga –y autora de este artículo– Alexandra Pineda-Muñoz, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe, y cuenta con el apoyo de la Fundación Seaflower, The Rufford Foundation (Reino Unido) y la Ruth Gates Coral Conservation Fellowship del International Coral Reef Society.

¿POR QUÉ SALVAR ESTE CORAL?

Acropora palmata no es un coral cualquiera. Sus ramas en forma de astas de alce crean hábitats esenciales para

peces, crustáceos y otras especies marinas. También protegen la costa del oleaje y son parte vital de los paisajes submarinos que atraen turismo y sustentan la economía local.

Sin embargo, enfermedades, huracanes, sobrecalentamiento del mar y otros impactos humanos han llevado a la especie al borde del colapso. A pesar de estar protegida dentro del Área

Marina Seaflower desde hace más de 20 años, sus poblaciones han seguido disminuyendo. El evento de blanqueamiento masivo ocurrido en 2023 mató muchas de las colonias que aún quedaban.

¿QUÉ PUEDE HACER LA GENÉTICA?

El proyecto en curso no busca hacer trasplantes ni crear viveros. Su enfoque es entender cuánta diversidad genética queda en la población local. La genética es clave porque una mayor diversidad aumenta las probabilidades de que algunas colonias resistan enfermedades o el aumento de la tem-

peratura.

Conocer esta diversidad también permite identificar colonias prioritarias para proteger o usar en futuras acciones de restauración. Si todas las colonias que sobreviven son genéticamente iguales, el ecosistema se vuelve más vulnerable. Pero si hay variedad genética, hay resiliencia: una mayor capacidad de adaptación frente al cambio climático.

¿CÓMO LO ESTÁN HACIENDO?

El equipo ha comenzado a evaluar sitios donde aún sobreviven algunas colonias de Acropora palmata en San Andrés. Se espera tomar pequeñas muestras de tejido para analizarlas en laboratorios especializados y así entender cómo está estructurada la población a nivel genético.

Este enfoque científico se complementará con actividades de educación ambiental y participación local, reconociendo que la conservación no solo

se hace en laboratorios, sino también en diálogo con las comunidades que viven cerca del arrecife.

SAN ANDRÉS COMO MODELO PARA EL CARIBE

Aunque este trabajo se desarrolla en una isla pequeña, su impacto puede ser mucho mayor. La información genética que se obtenga servirá como base para diseñar un protocolo de conservación genética que podría aplicarse en otras partes del Caribe donde la especie también está en declive. Es un paso importante hacia una conservación más efectiva, basada en ciencia y adaptada a la realidad de los corales en tiempos de crisis climática.

Este proyecto recuerda que los corales no solo son parte del paisaje: son parte de la vida. Si ellos desaparecen, el arrecife pierde su estructura, su diversidad, su belleza… y nosotros también perdemos. Cuidar sus genes es cuidar su futuro, y con ello, el nuestro.

En San Andrés, la ciencia está poniendo el foco en lo invisible: la genética de un coral que fue gigante y hoy resiste en silencio. Quizás allí, entre sus célu-

DATOS CLAVE: EL CORAL CUERNO DE ALCE EN SAN ANDRÉS

Nombre científico: Acropora palmata

Nombre común: Coral cuerno de alce

Distribución: Caribe tropical

Estado de conservación:

• Peligro crítico (UICN)

• En peligro (Colombia – Libro Rojo)

Importancia ecológica:

• Constructor de arrecifes en aguas someras

• Protege la costa del oleaje

• Crea hábitat para peces y otras especies

Principales amenazas:

• Enfermedades como la banda blanca

• Eventos de blanqueamiento por calor

• Huracanes y tormentas

• Contaminación y turismo no regulado

• Pérdida de diversidad genética

SAN ANDRÉS CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 104

Teléfono: (8) 512 1407 cavapurosai@gmail.com

BOGOTÁ, D.C.

Avenida 82 No. 12-41

Teléfono: (1) 236 78 82

Fax: (1) 530 44 14 lacavadelpuro@gmail.com

MEDELLÍN

EL POBLADO

Carrera 38 No. 10-21

Teléfono: (4) 311 4051

Fax: (4) 311 39 70 cavapuromed@epm.net.co

CARTAGENA DE INDIAS CENTRO HISTÓRICO

Calle Gastelbondo, Edificio Gastelbondo

N.36 03 local 104.

Teléfono: 3156874444 cavadelpurodebolivar@gmail.com

El mayor surtido de habanos y puros en Colombia:

Cava del Puro

Bolívar - Cohiba

Montecristo - Partagás

Romeo y Julieta

Hoyo de Monterey

Humidores - Accesorios

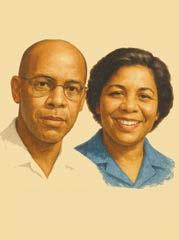

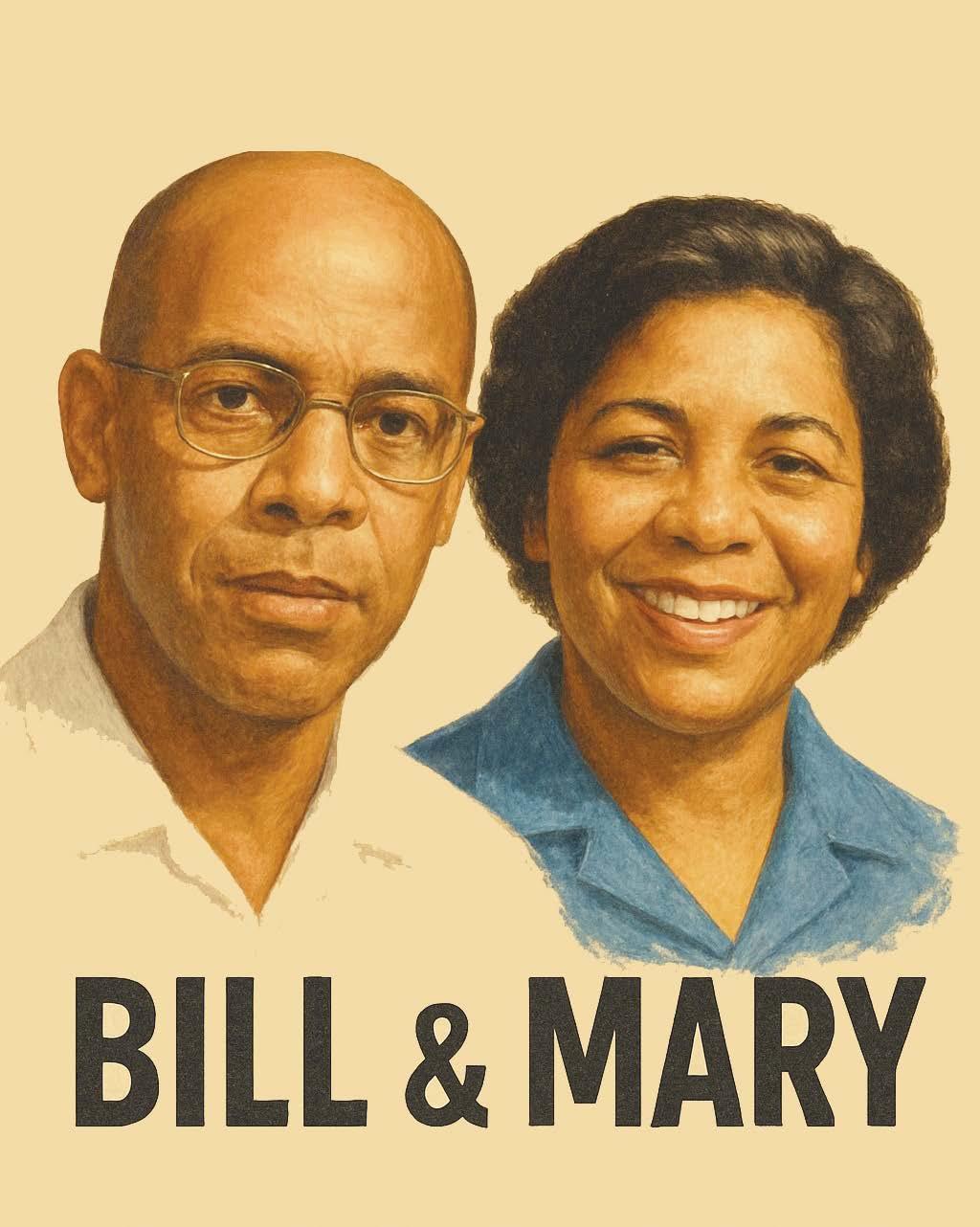

En esta isla donde el mar murmura en creole y las palmeras se mecen al compás del calypso, dos almas se encontraron en la melodía: Bill Newball y Marie Abrahams. Su historia trasciende la de una pareja; es el relato de un dúo que convirtió la música en lenguaje de identidad y afecto.

Por: Iván Samir Otero

Desde sus primeros acordes en San Andrés, su presencia encarnó una cultura autóctona propia, una tradición que se resiste al olvido. En sus manos, los instrumentos no eran objetos: eran prolongaciones del alma isleña.

La trayectoria de Bill y Marie fue una sinfonía de vocación. Bill Newball, violinista autodidacta oriundo de Providencia, se destacó

es una constelación de talento. Hazel Robinson, hija de Marie, es escritora; su hermano Marcos Newball, arreglista y director de bandas de viento, fue considerado uno de los más influyentes del país. Willy Newball, el menor, dirigió por lustros la banda de Jimmy Salcedo. Otros miembros destacados fueron Mario, Víctor, Guillermo y Lloyd, nieto de la pareja. Esta genealogía artística no es casual: nació en un hogar donde el arte era alimen-

Artistas como Luis O’Neill, Bill Francis, William Britton y Creole Group, junto a nuevas generaciones como Daner Martínez, Wesley Venner, Obert Pomare y muchas otras voces que vienen surgiendo actualmente, han recogido esa antorcha, llevando el sonido ancestral a nuevos horizontes.

BILL AND MARIE: UN FESTIVAL QUE CANTA LA HISTORIA

Hablar de su impacto es evocar

se convirtió en rito de iniciación, en ceremonia donde la música se hereda. Cada edición es una ofrenda, una forma de decirles a Bill y Marie que siguen presentes en cada verso, en cada canción que late con el orgullo isleño.

El Festival Bill and Marie celebra la música autóctona del archipiélago, reuniendo los sonidos tradicionales de las islas. Su propósito es descubrir y promover nuevos

como uno de los directores de banda más respetados del archipiélago. Además, fue docente, carpintero, constructor de barcos y navegante.

Marie Abrahams, nacida en Bocas del Toro, Panamá, fue una pianista excelsa con vocación de educadora. Compañera de vida y escenario, su arte no solo interpretaba: evocaba la memoria colectiva y enseñaba a los jóvenes a reconocerse en sus raíces. Ambos fueron reconocidos como los primeros músicos célebres de la isla.

UNA DINASTÍA MUSICAL

La familia Newball-Abrahams

to cotidiano, donde la música no se enseñaba, se respiraba. Marie fue el corazón emocional de esta dinastía, tejiendo melodías que hablaban de amor, resistencia y esperanza.

En San Andrés, donde la identidad raizal ha enfrentado amenazas históricas, la obra de Bill y Marie se erigió como bastión cultural. Su música no solo entretenía: educaba, empoderaba, evocaba. Cada presentación era una afirmación: “Somos Caribe, somos raíz, somos voz”. Gracias a ellos, el calypso no se desvaneció: se transformó en símbolo de dignidad y resistencia.

el Festival de la Canción Bill and Marie, homenaje vivo a su obra. Fundado en 1979 por Samuel Robinson y Kent Francis, con el apoyo de Adela Haydar de Taylor y miembros del Interact Club presidido por Gustavo Hooker, nació para preservar la sonoridad caribeña y activar el talento musical local. Desde sus inicios, atrajo a jóvenes de San Andrés y Providencia, con un público fervoroso que llenaba cada gala.

Más adelante el festival se enfocó en salvaguardar el legado del calypso e impulsar a los calypsonians a crear nuevas composiciones. Más que un concurso,

artistas que mantengan vivas las raíces musicales, interpretando en los ritmos característicos de la región.

Aunque Bill y Marie ya no están físicamente, su música sigue flotando en el aire salino de la isla. Juntos construyeron más que canciones: forjaron una identidad. Y si alguna vez el mar se queda sin olas, bastará con interpretar una melodía suya para que vuelva a rugir. Porque hay amores que no mueren, notas que no se apagan, y músicos que se convierten en leyenda.

El testimonio abierto y de cara a la sociedad que adelantó la señora Tracy Pomare, denunciando por las redes sociales el abuso sexual a que fuera sometida su hija por la misma persona que la transportaba diariamente al colegio, puso al descubierto un drama que probablemente tenga mucho más de fondo que de formas en San Andrés.

La noticia sacudió los cimientos de una sociedad que en buena parte acostumbra a callar estos delitos crueles, tal vez por te -

mor a la exposición pública de las afectadas, tal vez por no revictimizarlas, o tal vez –y esto también es grave–, por no confiar plenamente en las entidades responsables de impartir justicia.

El hecho de haber sido capturado el victimario por parte de la comunidad del sector –que lo entregó a las autoridades– y de haber sido luego dejado en libertad por “falta de méritos” u otra argucia legal, empeora la situación al punto de generar

La justicia es una forma de reconocimiento. No comienza en las leyes ni en los tribunales, sino en el cerebro que distingue entre el cuidado y la indiferencia. La ínsula anterior, esa parte del cerebro que percibe el dolor propio y el ajeno, se activa cuando alguien es humillado o cuando presenciamos el sufrimiento de otro.

La injusticia, entonces, no solo duele al que la sufre: duele al que la presencia. Es una herida compartida.

Cuando la amígdala cerebral, guardiana del miedo, vive en alarma constante, el cuerpo aprende que el otro

representa una amenaza. La repetición de la impunidad y del abuso no solo moldea la conducta: esculpe un sistema nervioso en defensa. La dopamina, hada del goce se retira, la oxitocina: el neurotransmisor de la bondad se diluye, y el placer por la cooperación se apaga. La comunidad se convierte en un conjunto de individuos desconfiados. Así nace la fragmentación: cuando la otredad deja de ser un espejo y se vuelve sospecha.

Desde Aristóteles, la justicia fue pensada como la virtud que ordena la vida común; para Kant, como el deber racional hacia el otro; y para Rawls, como el acuerdo que protege a los más vulnerables. Pero estas visiones encuentran su límite cuando el cerebro —esa materia frágil que sostiene la moral— ha sido domesticado por la injusticia. No se puede

legítimas reacciones de protesta como la concurrida marcha que recorrió las calles de San Andrés este viernes.

Pero más allá de la indignación del momento, este caso debe marcar un antes y un después. No se puede seguir normalizando la impunidad ni el silencio cómplice ante los abusos contra menores (o mayores) de edad. Es necesario revisar los procedimientos judiciales, fortalecer las rutas de atención y garantizar que las víctimas y

sus familias encuentren apoyo real, humano y eficiente.

El llamado es a las autoridades, pero también a toda la sociedad: proteger a los niños y niñas del archipiélago no puede ser un discurso vacío, sino una acción cotidiana. Que la voz de Tracy Pomare no quede como un grito aislado, sino como el inicio de una conciencia colectiva que ponga fin al miedo y al silencio. Y, desde luego, que haya castigo ejemplar para los culpables.

pedir razón a un cuerpo sometido al miedo, ni equilibrio a una mente que nunca conoció la reparación. La ética necesita biología: sin una base de seguridad, el deber se convierte en discurso vacío.

Un niño que no recibe justicia interioriza la arbitrariedad como normalidad. Su corteza orbitofrontal, que debería aprender la empatía, crece bajo el ruido del desamparo. En la adultez, le cuesta reconocer el dolor ajeno, porque su propio dolor nunca fue reconocido. Su cerebro no aprendió el lenguaje del cuidado, sino el del sobrevivir. Y ese déficit personal se convierte en déficit cultural: pueblos enteros donde nadie confía en la palabra del otro, donde la ofensa pesa más que el perdón.

En estos territorios insulares, donde la

desigualdad se siente hasta en el aire, la justicia no es solo una institución: es una necesidad afectiva.

La población sin reparación se disuelve en el rencor, y el cerebro colectivo se mantiene en guardia. Sin embargo, cuando se restituye la dignidad, la neuroquímica del vínculo cambia: la oxitocina vuelve, la ínsula se calma, la corteza prefrontal se reorganiza. El otro deja de ser enemigo y vuelve a ser semejante.

La justicia, en su sentido más íntimo, es la restauración de la confianza en la mirada del otro. Es el punto en que el cerebro, el cuerpo y la comunidad reconocen que pueden volver a respirar sin miedo. Porque sin justicia —ni neuronal ni social— no hay posibilidad de encuentro, y sin encuentro no hay misericordia.

Dicen que llegó a Pash Bay, a la playa de siempre. Que se descalzó y envolvió la ropa sobre sus sandalias. Que entró al agua y sintió que el mar era distinto, cálido, como la última morada. Después la vieron sobrevolar la inmensidad del océano.

La muerte de un amigo deja siempre un sabor a escamas en la boca. Sobre todo, cuando días antes hablábamos del futuro: ese animal invisible que devora el presente y se esfuma a voluntad.

–Ven a la Feria.

–Aún no he salido de aquí. Estaré llegando la semana entrante, pero no sé si voy a parar en San Andrés, porque aún no tengo nada que presentar. Sé que es una diná -

mica hermosa para estar y conocer gente. Te contaré.

–¡Luz Marinaaaaaaaaaaa! –Llegué. Luego te marco. –Ok

Estoy trabajando en las correcciones de su libro 'La agonía del Betty B.', una investigación que comenzó en 2019 y que le costaba trabajo abandonar. Un libro dedicado a Carmelita, su hermana, quien le contó los pormenores del hundimiento del barco aquel 19 de diciembre de 1976. Me dijo que lo revisara, que se lo había enviado a varias editoriales y que le prometieron respuesta antes de diciembre. Hoy, 9 de octubre, murió Luz Marina Livingston.

No fuimos amigas desde siempre. Durante años discutimos sobre las profundas diferencias de las versiones de país que cada una veía. Teníamos ideas opuestas sobre el poder y los gobiernos. Luz Marina, con su

Que un niño o una niña se sienta solo y piense en la muerte la mayor parte del tiempo debería avergonzar a una comunidad. Pero no sucede así. Los niños intentan suicidarse una y otra vez. No me refiero a las infancias y a las adolescencias institucionalizadas.

Por el contrario, viven en familias extensas con padres, abuelos, tíos._Hablo de niños y niñas que viven en una isla en el Caribe, en un territorio que antes se pensaba distinto: las relaciones comunitarias, la palabra, el espacio. Hoy parece

STAFF DIRECTOR

olvidar darle lugar al verbo. Lo bueno y lo malo se dice vociferado.

A la niñez e infancia que está creciendo en hogares y comunidades en los que no hay cabida para el verbo, al principio les cuesta un poco volver a la palabra en todas sus formas, les resulta difícil creer que hay otro que los mira y los escucha. Estos niños son precavidos, titubean, dicen que no saben, que no pueden. En momentos pueden verse como niños y niñas ensimismados viéndole el reverso y adverso a su vida de diez, quince o siete años.

De distintas maneras nos cuentan que se sienten huérfanos. Caminan en puntas de pie para no incomodar a sus cuidado -

suave sonrisa, me hacía sentir que había cosas que yo nunca iba a poder entender. Y tenía razón. Su vinculo personal con las historias las llenaba de una sutil precedencia que ostentaba con elegancia.

Coincidíamos en todo lo demás; creíamos en la literatura como el camino elegido para redimir el vacío, en la soledad de esa elección, y en la necesidad de nombrar los casos de los desaparecidos raizales en alta mar, temas silenciados durante tantos años.

Conocí sus letras por June Marie Mow, quien me mostró los textos Entre mares, lazos, velas y destino, cuatro historias escritas para un libro virtual: 'Compilación de textos sobre el mar, crónicas, cuentos y poemas', que nunca llegó a imprimirse.

Luz Marina era —me cuesta trabajo conjugarla en pasado—

una mujer suave, de convicciones fuertes. Guardaba información sensible, producto de su trabajo como periodista investigativa. Lo hacía bajo una ética silenciosa. Al mismo tiempo, tenía una vocación por los misterios y la siembra, tanto, que intentaba cultivar sus propios alimentos. Un día me dijo que era la guardiana de las semillas de las especies de Providencia.

En su última columna, escrita el tres de octubre —hace tan solo una semana— para la revista Cambio, dijo: “No importa en qué hogar de la isla naciste, siempre los fantasmas están presentes.” Hablaba de los rituales de la muerte en el universo raizal, donde los espíritus anuncian su llegada.

Sentí que esa columna era su propio anuncio. Claro, llano, sereno. Como ella.

res, guardan silencio, hacen una cosa y la otra para que los adultos se percaten de que están ahí. Se sienten como niños invisibles tanto en casa como en la escuela. Quieren quitarle este peso a la comunidad con su muerte.

¿Qué es sentirse solo en la infancia? ¿Y si un niño ya ha intentado suicidarse, cómo se queda un adulto de brazos cruzados? La ausencia de cuidados, de contención, son formas de maltrato. En las islas, cada vez más menores crecen en familias que se cierran a relacionarse. Infancias que se transitan como enjauladas o que viven amenazas, denigración permanente, comparación constante con sus hermanos, auto exigencias desmedidas

que les dejan marcas de dolor.

Sin verbo nadie puede vivir. Nada vive. Es la única forma de tener posibilidades para crear, imaginar, para transitar, para sentir. Cuando hay cabida a la palabra, los niños, niñas y adolescentes pueden verse efusivos, seguros, preguntan, cuestionan, se atreven, acompañan a otros niños a los que les cuesta porque están viviendo sus primeros años de vida sin ser vistos, reconocidos, sin que tengan un lugar.

Si pienso en mi infancia, me hubiera resultado intolerable el silencio, porque a esa edad uno quiere narrar y crearlo todo.