RECONOCER IDENTIDAD RAIZAL Y FORTALECER MEMORIA COLECTIVA

RECONOCER IDENTIDAD RAIZAL Y FORTALECER MEMORIA COLECTIVA

Del 24 de julio al 1 de agosto se llevó a cabo en San Andrés la Semana de la Emancipación 2025 bajo el lema 'Haat, Main & Suol’ (Mente, Alma y Corazón). Esta edición propuso un recorrido reflexivo por la historia de la esclavización y los procesos de resistencia del Pueblo Raizal, a través de espacios de diálogo, arte, espiritualidad y memoria.

Por Shanee Williams

La programación incluyó más de diez actividades en distintos puntos del archipiélago. El evento inició el jueves 24 en el Banco de la República con la jornada Voices of Emancipation: Afro Women’s Day. El viernes 25 se realizó la ceremonia inaugural en la iglesia First Baptist, seguida de eventos comunitarios como el Family Fest (sábado 26 en San Luis) y el Gospel Fest (domingo 27).

EMANCIPATION VILLAGE: SIEMPRE ACTIVA

El lunes 28 se proyectó el documental ‘Taking Back Paradise’ de Pedro Espinosa en el Banco de la República y se dio apertura oficial a la Emancipation Village en Goat Head o Morgan’s Canyon, espacio simbólico que acogió actividades

artísticas y culturales durante toda la semana al tiempo que se desarrolló una feria de emprendimientos raizales con un gran volumen de ventas.

Allí también se llevó a cabo el evento Back to Africa, una propuesta de reconexión con la herencia africana que se ha convertido en una de las galas simbólicas de esta celebración.

CULTURA Y CONSCIENCIA

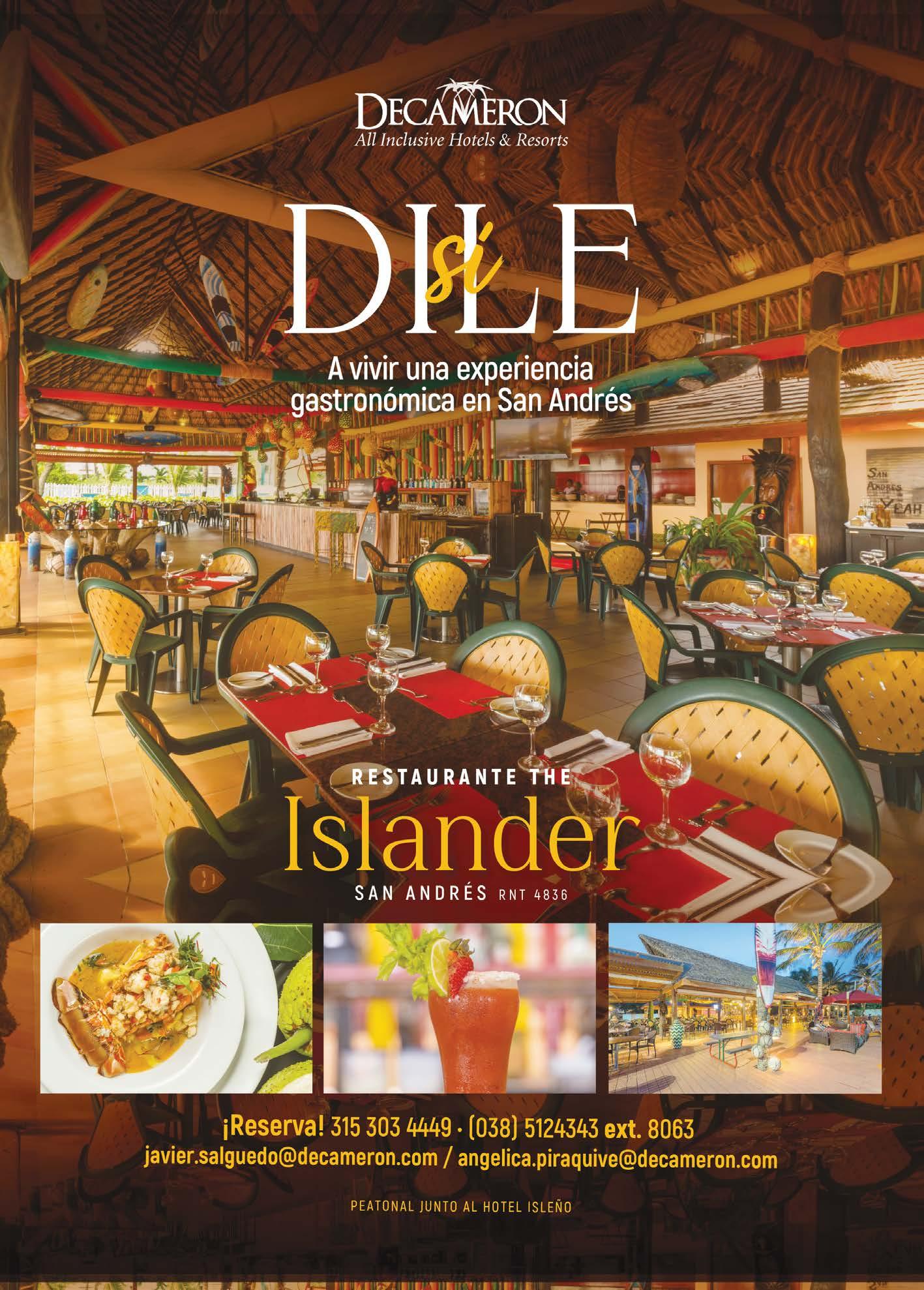

El ciclo de conversatorios Voices of Emancipation abordó temas como la 'creolization', la autodeterminación y el arte como herramienta de resistencia. En paralelo, se desarrollaron espacios como Fusion Night y el tradicional concurso Miss Emancipation, celebrado el jueves 31 de julio en el Centro de Convenciones Isleño Decameron.

Durante la velada, Rihanna Humphries, fue coronada como la nueva Miss Emancipation 2025. En su intervención expresó: “Me comprometeré con mi isla a promover mi cultura y a luchar para que los jóvenes y futuros adultos preserven y cuiden nuestra identidad”.

Mención aparte merece la agenda paralela llevada a cabo en las instituciones educativas de San Andrés, contando también con participación de Providencia. A través de esta franja lúdica, los estudiantes cobraron gran protagonismo en esta edición de Emancipation Week.

Se desarrollaron concursos de composición e interpretación de canciones, escritura y lectura de

poemas, instalación de museos vivos, realización de obras de artes plásticas, entre otros, cuya demostración y premiación fue realizada en el escenario del Emancipation Village frente al gran público.

La semana concluyó el viernes 1 de agosto con la tradicional Marcha de la Emancipación o Freedom March, una movilización que cada año convoca a la comunidad para conmemorar el fin de la esclavización y reafirmar la memoria colectiva del Pueblo Raizal.

Por último, se realizó el Freedom Concert en el centro de eventos WTF, un espacio abierto al público donde artistas locales presentaron su talento musical, fortaleciendo la expresión cultural de la isla y brindando un cierre valioso y muy significativo al Emancipation Week en su aniversario número 25.

ENTREVISTA CON KESHIA HOWARD, DIRECTORA DE EMANCIPATION WEEK

Keshia Howard Livingston, directora ejecutiva de la reciente –vigésimo quinta versión– del reconocido certamen Emancipation Week es una prolífica escritora y estudiosa de la literatura universal, graduada en Texas (USA) y vinculada estrechamente a la iglesia bautista en San Andrés. Tras el evento, dialogó con El ISLEÑO, revelando pormenores de su realización.

Por Billy Lunazzi Celis

¿Qué balance hace de Emancipation Week 2025?

Este año vivimos una edición muy especial: no solo celebramos 25 años desde la primera conmemoración organizada por AMEN-SD, sino que también nos enfocamos en visibilizar las victorias alcanzadas y en trazar con claridad la ruta hacia el futuro de este movimiento. El tema ‘Raizal Consciousness’ nos llevó a una reflexión profunda sobre lo que realmente significa ser raizal. Cuando se despliegan esas piezas identitarias tangibles como la gastronomía (rondón) la música (calypso, jumping polka, schottise), la arquitectura y las prácticas más reconocidas ¿qué queda? Queda precisamente ‘Haat, Main & Suol’: un corazón lleno de amor por nuestra tierra y nuestra historia, una mente intuitiva y sabia, y un alma forjada por la resiliencia de nuestros ancestros y la firme creencia de que el futuro será mejor.

¿Cómo fue la acogida del público? La acogida fue muy positiva desde el inicio de la franja académica ‘Voices of Emancipation’ en marzo. La comunidad estuvo atenta, participativa y emocionada. Me conmovió ver cómo tanto residen -

tes como turistas disfrutaron del primer ‘Emancipation Village’ y cómo los eventos culturales fueron vividos con entusiasmo y respeto. Fue una experiencia verdaderamente comunitaria.

¿Se cumplieron las expectativas?

¡Sí, definitivamente! Aunque siempre hay espacio para crecer, ‘Haat, Main & Suol’ superó nuestras expectativas. Logramos despertar o reavivar en nuestro pueblo el deseo de explorar su identidad y de ir más allá de las raíces para reconocer el suelo fértil de la espiritualidad, la resiliencia y el amor propio. Niños, jóvenes y adultos se vincularon activamente a través de concursos como ‘Emancipation Piknini’ y actividades como ‘Miss Emancipation’. También fortalecimos la dimensión intelectual con ‘Voices of Emancipation’, especialmente con el nuevo formato de panel que atrajo nuevas audiencias.

¿Cómo fue el comportamiento del público?

Inspirador. Le demostramos al archipiélago que sí es posible tener eventos masivos sin venta de alcohol, sin violencia ni destrucción del espacio público. Vi familias enteras disfrutar juntas, y leí comentarios como: “Cuando nosotros nos reunimos, hasta los niños pueden

deambular y jugar en paz”. Eso es herencia de nuestros ancestros, de su educación basada en respeto, valores y comunidad.

¿Algún mensaje para el Gobierno Departamental como principal financiador?

Valoramos mucho el apoyo del gobierno y esperamos que siga creciendo. Sin embargo, es importante recordar que en estos 25 años, Emancipation Week solo ha recibido financiación estatal en seis o siete ocasiones. Aun así, ha perdurado gracias al amor y compromiso del pueblo. La financiación que recibe Emancipation Week es una fracción de lo que reciben otros festivales de menos relevancia para el pueblo étnico dueño del territorio y que en muchas instancias son encuentros de tres o cuatro días, no una semana entera de programación repleta de momentos de aprendizaje y expresiones culturales auténticas. El mensaje es que, si se va a priorizar al raizal, también deben priorizarse sus procesos de autodeterminación, identidad y celebración, que son el corazón de esta semana.

¿Se cumplió con el objetivo de transmitir un mensaje más integral con el lema ‘Haat, Main & Suol’?

Sí, se logró con fuerza y belleza. Mostramos que el Raizal no solo es música y color, sino también pensamiento profundo, juventud talentosa, desarrollo económico desde nuestras propias raíces, y una capacidad admirable de seguir celebrándonos en medio de tantas adversidades.

A mi pueblo quiero decirle que sí, hay problemas reales —en salud, en oportunidades laborales, en equidad— pero que uno de los actos más revolucionarios que podemos hacer es celebrarnos. Por eso hace 25 años, AMEN-SD decidió establecer esta conmemoración: porque cuando nuestras lenguas, peinados, cantos y costumbres eran prohibidos o reprimidos, celebrarnos fue un acto revolucionario.

Emancipation Week es de todos. Participar, emprender, cantar, reflexionar o acercarse con una sugerencia: todo eso construye. Y en estas construcciones debemos ser los principales actores e inversionistas. Sigamos defendiendo nuestra identidad, practicando la libertad de pensamiento, la soberanía alimentaria, y fortaleciendo nuestras economías comunitarias. La emancipación no es un fin… Es solo el comienzo ¡Sigamos caminando!

SAN ANDRÉS CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 104

Teléfono: (8) 512 1407 cavapurosai@gmail.com

BOGOTÁ, D.C.

Avenida 82 No. 12-41

Teléfono: (1) 236 78 82

Fax: (1) 530 44 14 lacavadelpuro@gmail.com

MEDELLÍN

EL POBLADO

Carrera 38 No. 10-21

Teléfono: (4) 311 4051

Fax: (4) 311 39 70 cavapuromed@epm.net.co

CARTAGENA DE INDIAS CENTRO HISTÓRICO

Calle Gastelbondo, Edificio Gastelbondo

N.36 03 local 104.

Teléfono: 3156874444 cavadelpurodebolivar@gmail.com

El mayor surtido de habanos y puros en Colombia:

Cava del Puro

Bolívar - Cohiba

Montecristo - Partagás

Romeo y Julieta

Hoyo de Monterey

Humidores - Accesorios

RESERVA DE BIOSFERA: TESORO DE LA VIDA SILVESTRE

Apropósito del Día Nacional de la Vida Silvestre que se celebra este 30 de julio, destacamos el incalculable valor de la fauna y flora que alberga el Archipiélago, Reserva de Biosfera Seaflower, hábitat de especies endémicas como la culebra de Andresen.

Por Janeth Raga

En Colombia, esta fecha fue decretada para resaltar la importancia que tiene la conservación de la flora y fauna silvestres del país, reconocido ampliamente por su gran biodiversidad. Igualmente, para indicar las amenazas a las que día a día están expuestas, llevando a algunas a estar al borde de su desaparición.

Tal es el caso de la culebra que, hasta donde se sabe, habita únicamente en San Andrés, y que localmente se conoce como ‘Red snake’. De acuerdo con la Corporación Ambiental Coralina, se trata de un reptil pequeño (de hasta 60 cm de longitud), delgado y con un cuerpo marrón rojizo (a veces) con líneas blancas, que las camuflan perfectamente en el bosque seco tropical, su hogar natural.

NO ES UNA VÍBORA

Por ser originaria de la isla, su nombre científico se le dio en referencia al lugar de su descubrimiento: Co -

niophanes andresensis, compuesto por ‘andres’ y el sufijo latino ‘ensis’, que significa “quien vive, quien habita”, según explicó Andrea Pacheco, bióloga de la Subdirección de Mares y Costas de la autoridad ambiental.

De ahí que también se le llame comúnmente ‘Andresen’s snake’ o culebra de Andresen; aunque el nombre más usado, sobre todo por los habitantes de la isla, es ‘Red snake’ por su color entre café y cobrizo.

La profesional encargada de la protección de la biodiversidad del Archipiélago en dicha entidad, comentó igualmente que las primeras menciones de esta especie se realizaron en el libro sobre la fauna en las islas, autoría del investigador y fotógrafo raizal Thomas Mc’Nish (1957-2013).

“El libro es básicamente una guía, donde se hace una descripción de la serpiente y de su comportamiento. Allí se menciona, por ejemplo, que es muy esquiva durante el día, res -

guardándose debajo de troncos y hojas secas; mientras que busca alimento (forrajea) durante la noche, principalmente pequeños vertebrados como ranas, lagartos y ratas”, destacó.

Pacheco recalcó, además, que este reptil pertenece al grupo de las culebras, es decir, que no es venenoso; un dato sobre el que es fundamental hacer hincapié, dado que por el miedo histórico que infunden, muchas personas las cazan y las matan sin tener argumentos científicos ni preguntar si son peligrosas o no.

“En la actualidad son muy escasas en la isla, y lo sabemos después de varios monitoreos e investigaciones que se han hecho, encontrando muy pocos individuos y una distribución muy restringida. Desafortunadamente, su población está mermando debido a varias presiones, como la pérdida de hábitat, los sitios boscosos, que cada vez están más perturbados, contaminados o disminuidos a razón de la construcción en sitios prohibidos, por ejem-

plo”, detalló la bióloga.

Otra de las causas radica en la presencia de especies introducidas que se las comen, como el lobo pollero que es uno de sus principales depredadores; o también cuando son presa de perros y gatos que fácilmente las atrapan.

Con respecto al exterminio por cuenta de la mano del hombre, Pacheco indicó que tiene evidencias de un habitante de San Andrés que asegura que esta culebra no es propia de la isla, y que se jacta de haber matado un número considerable de ellas.

“Justamente hace poco me mandó un video, cuando encontró una y la mató. Eso me partió el alma porque acaba con ellas simplemente por terquedad, aduciendo que la especie no es de aquí. Es muy triste ver cómo, a veces, la gente prefiere creer cosas sin soporte científico; y por eso encuentro muy valioso el inte -

rés de un medio como EL ISLEÑO, para hacer extensivo el mensaje de que debemos protegerlas, por nuestro propio bien y por el de nuestro ambiente en general”, resaltó.

Según explicó la funcionaria, eliminarlas es algo muy negativo porque las culebras juegan un rol importantísimo dentro del ecosistema, al ser controladoras de animales que se consideran plagas.

Lo anterior porque, en sus palabras, las serpientes son de por sí carnívoras, es decir, cazadoras o depredadoras tope dentro de la cadena alimenticia (como lo son los tiburones en el mar).

Ello significa que son controladoras de poblaciones de otros organismos, principalmente roedores, que son los que más abundan y que tienen el tamaño adecuado para que ellas se alimenten. De no haber culebras/serpientes, ciertos organismos podrían aumentar su población, en detrimento del equilibrio natural de la isla e incluso de la salud humana.

De ahí que la misma Coralina catalogue la culebra de Andresen como la “joya escondida de San Andrés”. Por eso recomienda que, si usted encuentra una especie con las características descritas, no le haga daño; por el contrario, contacte a la entidad lo antes posible, para garantizar su manejo y protección (teléfono 608 5131130).

AVISO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE PRESTACIONES ADEUDADAS SEGUNDO AVISO

A los herederos del señor DAVID DE JESUS CAMPBELL SOTO Q.E.P.D, la sociedad comercial JRMJ S.A.S, con domicilio principal en San Andrés Islas, se permite informar que el señor CAMPBELL SOTO identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1123625164 laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento. Se informa que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales correspondiente. Conforme los datos de la carpeta laboral, se conoce que el señor DAVID DE JESUS CAMPBELL SOTO Q.E.P.D, es soltero y que es padre de dos menores de edad.

Las personas que se consideren con derecho de reclamación de los haberes laborales deben presentarse en las instalaciones de J.R.M.J S.A.S ubicada en Carrera 6 Ta Nro. 3 Esquina Avenida Colon, en horario de 8:00 am a 5:00 pm con documento de identidad y con prueba (s) idónea (s) de lo que acredita para su reclamación, acompañada de declaración extra-juicio, no superior a treinta días del presente aviso.

BLUE ÍNDIGO LE APUNTA A JÓVENES PARA PROTEGER EL MAR

La fundación Blue Índigo lanzó una convocatoria en la que se busca preparar a un grupo de ciudadanos entre los 16 y 30 años para certificarse como buzos open watter paddi y guardianes de la naturaleza marina insular, para de esta manera contribuir al cuidado del medioambiente.

Por Juan David Herrera

La convocatoria fue abierta y pretende que las nuevas generaciones puedan vincularse a la protección de los ecosistemas marinos, uno de los objetivos principales de la organización sobre el cual vienen trabajando desde hace aproximadamente cinco años.

Se trata de un proceso abierto y gratuito en el que los interesados pueden participar cumpliendo con requisitos básicos como lo son una carta de motivación donde se exprese por qué se debería escoger al aspirante, además de los documentos de identidad y la tarjeta Occre; si son menores de edad deberán adjuntar el permiso de los padres.

La iniciativa nace con el fin de que más personas puedan hacerse conscientes sobre la importancia de in-

volucrarse en la preservación de los arrecifes de coral y pastos marinos del Archipiélago, teniendo en cuenta las consecuencias que han tenido en estos contextos como el cambio climático y la contaminación.

Por esta razón, desde la organización se anhela que esta oportunidad se convierta en la excusa perfecta para que más isleños puedan sumarse a estas acciones y de esta manera maximizar los esfuerzos que se vienen realizando desde diferentes sectores para promulgar un estilo de vida que respete la biodiversidad.

REPENSAR EL TURISMO

Por lo tanto, se busca sumar manos que transformen realidades y permitan, incluso, repensar el modelo de turismo con el que se cuenta actual-

mente, enfocándose hacia prácticas más sostenibles y acordes a las nuevas necesidades de los nuevos viajeros.

También, desde el colectivo hacen un llamado para que se acuda a este espacio de manera masiva, entendiendo que es una coyuntura especial que permite mejorar habilidades y ser parte de la conservación ecosistémica.

María Paula Vásquez, miembro de Blue Índigo, destacó la relevancia de este momento trascendental para la juventud, misma que está ávida de encontrar lugares desde los cuales incidir en la preservación de los entornos locales.

“Nosotros tenemos el programa ´Reef of unity´ enfocado a trabajar con las comunidades de distintos barrios de la isla. Acá podrán aprender sobre restauración de corales y ser parte de nuestras actividades diarias como limpiezas y demás proyectos que llevamos a cabo”, anotó Vásquez.

Por último, se espera que los beneficiados puedan ser replicadores de las estrategias del grupo y motivar a más jóvenes a apoyar este tipo de ejercicios.

La riqueza biológica que habita en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el resto del Caribe, encuentra en los moluscos uno de sus mayores tesoros. A pesar de su apariencia modesta, estos animales representan una parte fundamental de la vida marina y terrestre, y sus vínculos con las tradiciones raizales son tan profundos como antiguos.

Por Alexandra Pineda Muñoz

Durante generaciones, las comunidades isleñas se han nutrido de ellos no solo en el aspecto culinario, sino también en la construcción de la identidad cultural y una visión de respeto hacia el entorno natural.

En este rincón del Caribe, la presencia de caracoles, bivalvos y cefalópodos es tan variada como fascinante. Estos animales, conocidos como moluscos, abarcan una amplia gama de especies marinas que incluyen desde los caracoles con sus conchas espirales, hasta almejas, ostras, pulpos y calamares. Desde los arrecifes hasta las praderas marinas y las zonas rocosas del litoral, forman parte integral de los ecosistemas insulares.

Se pueden encontrar caracoles de múltiples formas y colores desli-

zándose entre las rocas sumergidas o escondidos en la arena, mientras que los bivalvos se adhieren a manglares y fondos marinos, filtrando el agua que circula a su alrededor. En aguas más profundas o al caer la noche, los pulpos y otros cefalópodos emergen con sus movimientos sigilosos, cambiando de forma y color como si fuesen parte del paisaje vivo del mar. Esta diversidad no solo revela la riqueza biológica del archipiélago, sino también la complejidad de las relaciones entre estas especies y el entorno que las sostiene.

Desde el punto de vista ecológico, los moluscos desempeñan funciones vitales. Algunos, como los bivalvos, ayudan a filtrar el agua, mejorando su calidad y beneficiando ecosistemas como los pastos marinos y los arrecifes coralinos. Otros, como ciertos caracoles terrestres, contri-

buyen a la descomposición de materia orgánica, ayudando a mantener la fertilidad del suelo en los patios donde se siembran plantas tradicionales o medicinales. La pesca artesanal de pulpos y otros moluscos marinos también ha sido parte del conocimiento tradicional, basada en la observación del comportamiento de las especies y la conexión con los ciclos del mar. Este conocimiento se ha transmitido oralmente y ha permitido una recolección cuidadosa, guiada por la experiencia y el respeto.

Sin embargo, en las últimas décadas, el aumento del turismo, la demanda externa y la falta de medidas efectivas de control han presionado esta actividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos. Además, el cambio climático y la contaminación representan amenazas cada vez

más visibles para los moluscos del Caribe. La acidificación del océano afecta la formación de sus conchas, y los residuos plásticos terminan muchas veces en sus cuerpos, especialmente en los que filtran el agua. Frente a esto, diversas organizaciones locales y grupos comunitarios han trabajado en campañas de concientización, limpiezas costeras y prácticas de pesca más responsables que buscan proteger tanto los ecosistemas como el modo de vida isleño.

En la gastronomía local, los moluscos ocupan un lugar importante en la preparación de platos tradicionales que forman parte de la identidad isleña. El caracol guisado, por ejemplo, es una receta muy apreciada en muchas casas del archipiélago, especialmente en reuniones familiares

y fechas especiales. También está presente en el rondón, donde el caracol pala aporta textura y sabor al caldo, complementando el resto de los ingredientes del plato. Estas preparaciones no solo alimentan, sino que transmiten saberes y memorias; son parte de una herencia culinaria que ha pasado de generación en generación, manteniéndose viva en las cocinas y en el corazón de las familias raizales. En otros territorios del Caribe insular, como Jamaica, Haití o República Dominicana, el caracol se prepara de formas variadas, como en curry, escabeche, frituras o sopas, mostrando cómo este molusco es un ingrediente esencial en la cultura gastronómica afrocaribeña.

Para muchos habitantes de las islas, los caracoles representan una conexión profunda con el hogar y la historia familiar. La recolección de conchas, su limpieza, pulido y transformación en objetos decorativos o recuerdos es una práctica tradicional que aún se mantiene viva. En muchas casas isleñas es común ver conchas grandes de caracol usadas como adornos, desde elaboradas decoraciones hasta usos cotidianos como tranca-puertas. También se conservan como recuerdos familiares cargados de significado, y en

algunos casos se cree que ofrecen protección o buena suerte.

Pero los moluscos no solo están presentes en la comida, las casas o los ecosistemas: también habitan la memoria, las creencias y los cuentos de la tradición oral. Las conchas han sido usadas en juegos infantiles,

en rezos familiares, en cuentos contados al atardecer y hasta en refranes populares. Son parte del paisaje emocional de las islas, del mismo modo que lo son el mar, el sonido del viento y la sombra de los almendros.

Reconocer el valor cultural, ecoló -

gico y económico de los moluscos en el Archipiélago no es solo una cuestión ambiental, sino un acto de respeto hacia el legado de quienes han vivido en armonía con el mar. Al protegerlos, protegemos también una parte esencial de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad como pueblo caribeño.

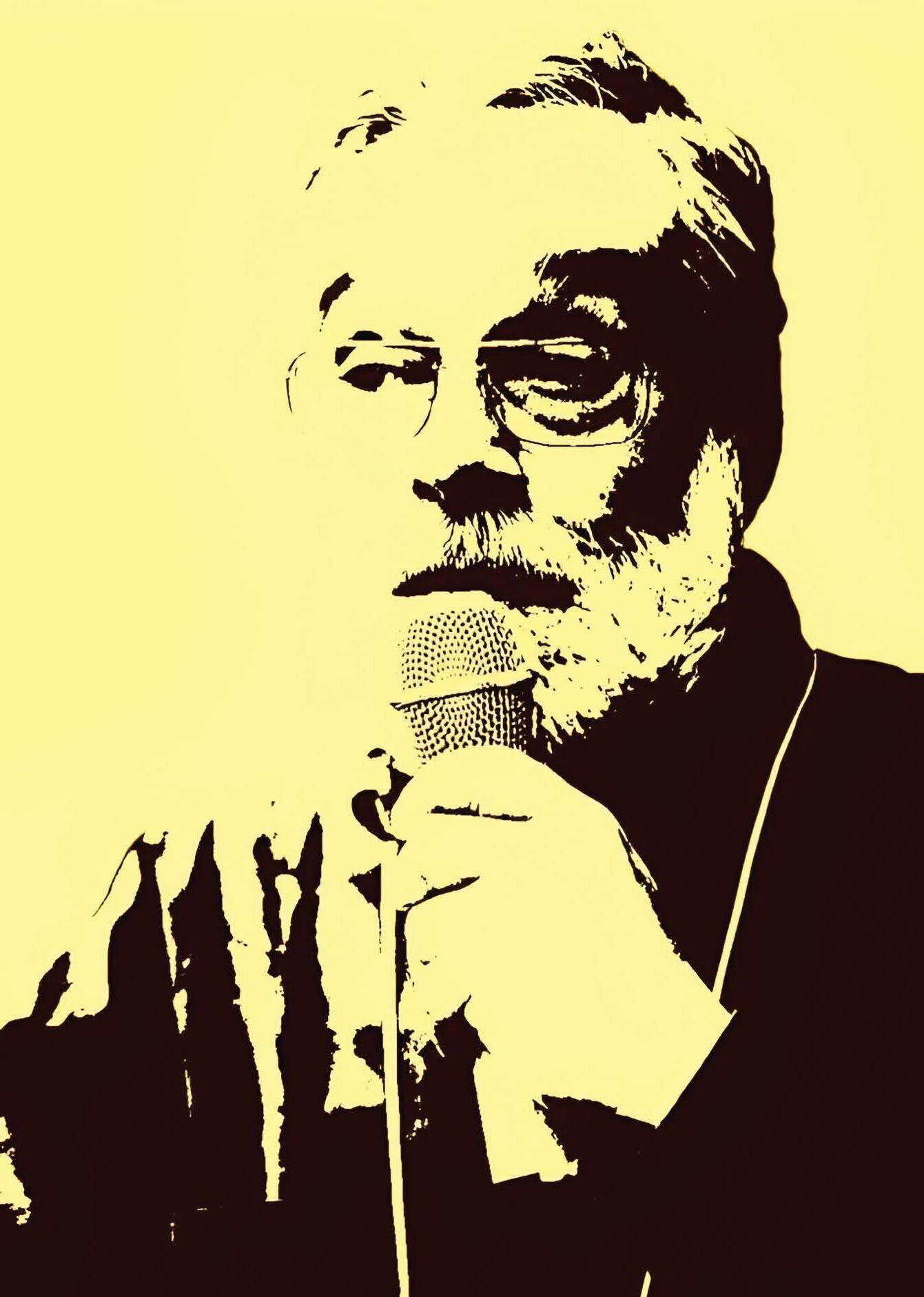

JAIME AROCHA: 'UNA GRAN NACIÓN LLAMADA ANANCY LAND'

La edición número 33 de la Revista Colombiana del Folclor pone su mirada sobre San Andrés y Providencia, y con ello, sobre la cultura raizal. No se trata de una inclusión decorativa, sino de un intento serio por reconocer un acumulado histórico y simbólico que ha sido sistemáticamente ignorado por buena parte del centro del país. Entrevista

Por Edna Rueda Abrahams

Bajo la dirección del profesor Jaime Arocha, logra abrir un espacio editorial donde se cruzan genealogías, lenguas, formas de vida, historias negadas y memorias que no caben en el relato nacional dominante.

Esta entrevista busca ampliar algunas de las reflexiones contenidas en la revista. Más que respuestas cerradas, el profesor Arocha expone preguntas que aún debemos hacernos sobre el lugar que ocupa —o no ocupa— la cultura raizal en el imaginario colombiano. Aquí se habla de redes familiares, exclusiones estructurales, ficciones que tocan lo real y desafíos concretos para una divulgación respetuosa. Una conversación que confirma que la diversidad no se celebra, se reconoce y se defiende.

¿Qué resonancias encontró entre las prácticas culturales raizales y otras formas de folclor afrocolombiano que ha estudiado a lo largo de su trayectoria? Yo publiqué un ensayo referente a los nexos que han ligado desde el punto de vista de la cultura a la gente raizal con la gente afro del continente. Hice énfasis en las historias de Anansi, una deidad de la religión Obeah, de la gente de la familia lingüística Akan, que llegó a partir del ejercicio de dominación que hicieron los ingleses sobre la Costa de Oro. Estas personas llegaron con la tradición de Anansi como dios de la insumisión, de la astucia, del ingenio; un dios que le ha robado al dios Nyamen la sabiduría y el fuego para entregarlos a los humanos. Esta deidad se encarna en una araña astuta, que siempre vence a enemigos mucho más poderosos que ella.

Gente como Lolia Pomare en San Andrés han sido recopiladoras de las historias de Anansi. En el litoral Pacífico se le conoce como Ananse, y en la región sur, incluso entre personas de ascendencia vasca como los culimochos de Mulatos, cultivan la tradición de Ananso. Considero esta tradición como un puente muy importante que une a las islas con el continente desde el punto de vista cultural. También hay otros vínculos, como las fiestas de carnaval en todo el Caribe occidental y el litoral Pacífico, con ejemplos como el San Pacho, uno de los carnavales más largos del mundo.

Otro lazo clave es la existencia de redes comerciales y familiares que se extienden por el Caribe occidental, como se evidencia en el libro Los últimos cazadores de tortuga del Caribe, cuya introducción fue escrita por el profesor Raúl Román. En ese texto se muestran redes que abarcan desde la costa limonense, Colón (Panamá), Jamaica, Barbados, hasta San Andrés, y explican, por ejemplo, que, en 1964, cuando Nina de Friedemann y Rosa de Recacens trabajaron en Ground Road y Sound Bay, e hicieron la identificación antropológica del creole al que llamaban lengua intermedia.

Las personas que dieron el corpus original del creole eran originarias de las Islas Caimán, protagonistas también de las historias de los cazadores de tortugas de Sharika Crawford. Por eso, me he atrevido a sugerir que, con esas redes tan importantes de pa-

rientes, compartidas entre estas regiones y unidas por la devoción común a Anansi, esta tierra constituye una especie de nación amplia que propongo llamar Anancy Land.

Por eso, me he atrevido a sugerir que, con esas redes tan importantes de parientes, compartidas entre estas regiones y unidas por la devoción común a Anansi. La contribución de Hazel Robinson también es esencial: por muchos años estas redes familiares se unieron mediante las embarcaciones a vela — goletas—, usadas por los tortugueros, como relata Sharika. Esos intercambios marítimos se deforman cuando emergen las aerolíneas, que no están conectadas con esas redes de parentesco, sino con lógicas comerciales

varios de nosotros habíamos sugerido que el Patronato tuviera una aproximación más cercana a las personas de ascendencia africana. Decidimos unir ambas intenciones: aproximar a gente afrodescendiente, pero también a gente isleña, para hacer énfasis en una región que sigue siendo desconocida para algunos públicos del interior andino.

Con el apoyo de Inge Valencia y el profesor Wieldler Guerra Curvelo, quien fue director del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés, contactamos a diversas personas. Hubiéramos deseado una representación mayor de la gente raizal, pero no lo logramos. Algunas personas manifestaron que solo participarían si publicábamos en creole.

centradas en lugares como Austin, Bogotá o Panamá."

¿Cómo decidió el equipo editorial abordar la insularidad como eje del número 33, y qué desafíos surgieron al narrar desde y sobre el Caribe insular?

Optamos por ese tema a partir de la conferencia de la profesora Raquel San Miguel, titulada ‘El Creole, lengua nativa de los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia’, dictada el 19 de julio de 2023 de manera virtual en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, entidad que promociona la nueva Revista Colombiana del Folclor. Desde antes,

Les dijimos: 'manden los artículos en creole y los traducimos', pero no lo hicieron.”

¿Qué cree que le está diciendo hoy San Andrés al país a través de sus expresiones culturales y qué deberíamos escuchar con más atención?

La reafirmación de la diversidad. La Constitución de 1991 cambió la noción de nación que había instituido la de 1886, que promovió ese horror que fue la colombianización violenta de la gente raizal. En la presentación de la revista resalté la contribución de Inge Valencia sobre el carácter interreligioso de los raizales, y cómo señala la labor de los misioneros jo-

sefinos, tolerantes en lo lingüístico, racial y religioso. Esos misioneros se aproximan a la noción de misionero que dejó en planteada el Papa Francisco, abierta hacia lo distinto.

Pero luego fueron sustituidos por misioneros más fundamentalistas y clericales: los capuchinos. De ahí viene una imposición terrible, bien conocida por el pueblo raizal, que ha librado desde entonces una lucha por la defensa de su diversidad lingüística, religiosa, social, familiar, culinaria, etcétera. La intención del número es divulgar esa diversidad en las regiones andinas y promover que sea reconocida como un tesoro nacional que debe ser respetado, admirado y protegido.

¿Hubo algún hallazgo inesperado —ya sea en una historia, una voz o una imagen— que transformó su propia mirada sobre San Andrés durante la realización de esta edición? Claro, Pedro Serrano. El náufrago español que llegó en 1528 a lo que hoy se llama Serrana, en su honor. Solo tenía unos girones de ropa y un cuchillo tras el naufragio. Sobrevivió casi diez años cazando tortugas, alimentándose de su sangre y carne, puliendo caparazones para hacer reservorios de agua o chozas. El historiador Mauricio Vela rescató esa historia a partir de crónicas como las del Inca Garcilaso de la Vega y sugiere que Pedro Serrano pudo haber inspirado a Daniel Defoe para crear a Robinson Crusoe.

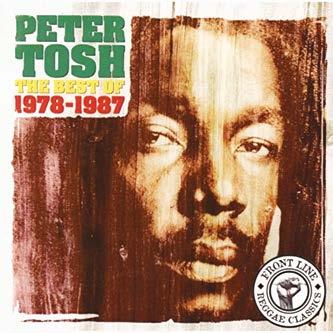

También destaco el artículo de Amelia Archbold, que estudia el papel del archipiélago a inicios del siglo XIX en el proceso independentista, la temprana oposición a la Gran Colombia, y el proceso de liberación de la esclavitud. Otro momento entrañable fue reproducir la conversación entre Kent Francis y Daniel Samper Pizano, rescatando memorias musicales, con énfasis en figuras como Harry Belafonte. Todo esto enriqueció profundamente mi mirada.

¿Cómo imagina que esta edición puede contribuir a una comprensión más justa y profunda de la identidad raizal en el contexto nacional?

Creo que eso lo tienen que responder ustedes, no nosotros. Nosotros hicimos la edición pensando en eso que usted pregunta, pero lo que sigue le corresponde a la gente raizal, en cuanto a apropiación del conocimiento que aparece en la revista y su divulgación. Nuestro papel fue recolectar los artículos, editarlos, perfeccionarlos, hacer las ilustraciones. Un descubrimiento maravilloso fue el de la maestra Áurea María Oliveira quien vive en San Andrés. Esta brasileña, rompe completamente con la tradición ilustrativa de la revista, que solía basarse en láminas de la Comisión Corográfica Esta vez, el número es de un colorido precioso y esa decisión artística fue para mí una maravilla."

[i] Doctor en Antropología Cultural de la Universidad de Columbia (Nueva York). Investigador emérito por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia y Columnista de El Espectador, cuyos artículos de opinión aparecen en el libro Afroanimismo: memorias de África en la apuesta por la Vida (Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia).

“Una especie de nación amplia llamada

Anancy Land”

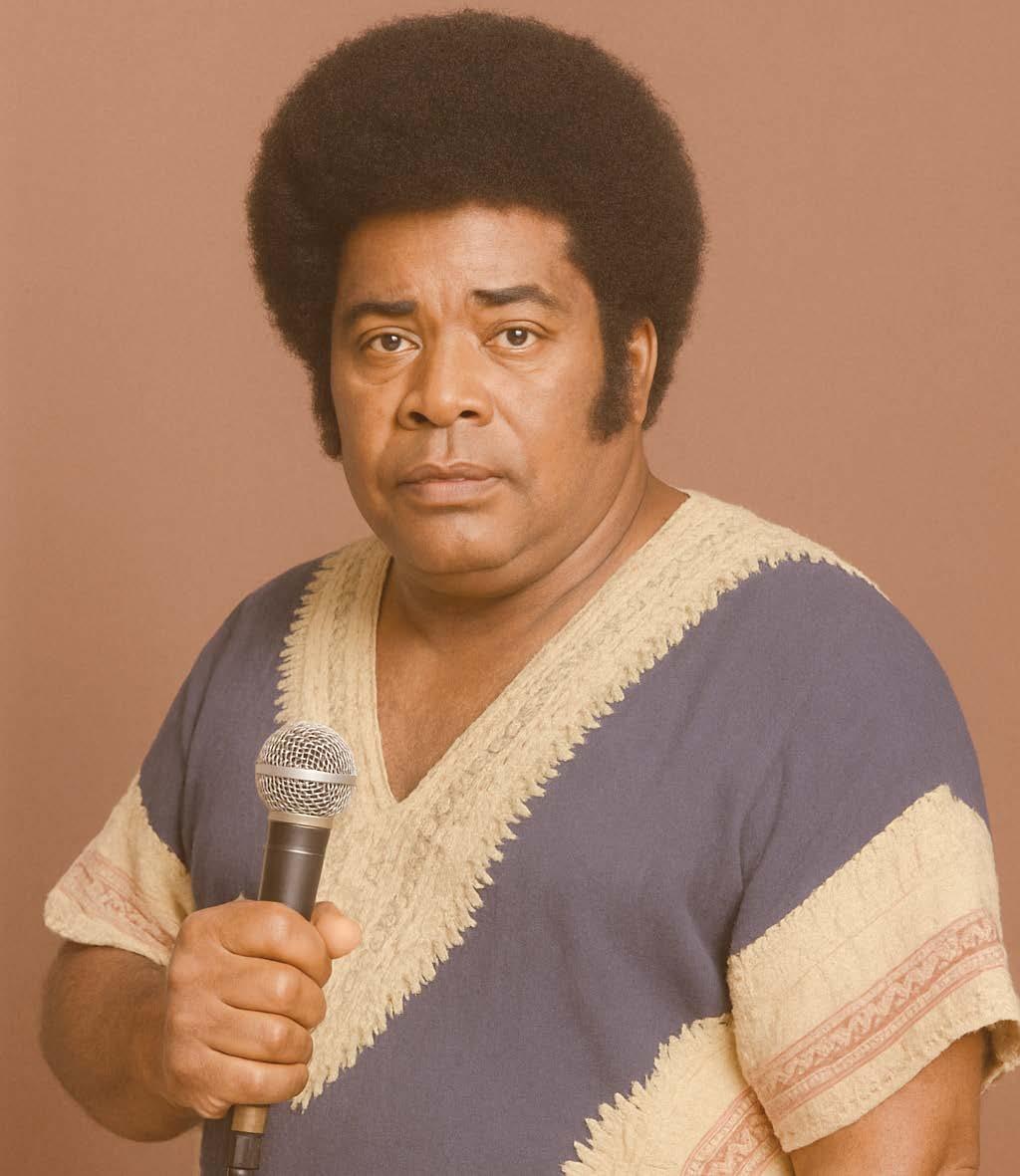

San Andrés tiene su propio ritmo, o ritmos, y Blas Hooker de Armas supo sintonizarlo antes que nadie. Economista de formación, pero melómano por pasión, convirtió las ondas radiales en trincheras culturales, sembrando reggae desde el primer momento. Desde International Explosion, su programa insignia, educó generaciones con una mezcla poderosa de calypso, funk, soul y ritmos africanos, mientras abría espacio a músicos nativos que aún resuenan en la memoria isleña.

Su voz tranquila y profunda fue faro para las motonaves en altamar, guía para quienes aprendieron a hablar creole con cada emisión, y puente entre San Andrés, Providencia y el resto del Caribe. Aunque el fuego se llevó su legendaria colección de LPs, su legado quedó encendido en cada picó, soundsystem y en cada persona que aún corea las cancines de Bob Marley, Bahía Sonora y The Rebels. Esta semblanza sigue sus frecuencias: la de un hombre que no solo programó música, sino memoria viva.

EL NIÑO QUE ESCUCHABA EL MUNDO

Nacido en 1942 en San Andrés, Blas Leonel Hooker de Armas creció entre los ecos de un archipiélago que soñaba con las notas de calypso y elcountry, pero aún no conocía el reggae. Hijo de Mr. Jedediah Hooker James y Guillermina De Armas Howard, Blas aprendió desde temprano que la música era más que melodía: era memoria, resistencia y comunidad. Mientras otros veían la radio como entretenimiento, él la entendía como una herramienta de emancipación sonora.

En los años 70, mientras estudiaba en Estados Unidos, notó y comprendió el poder de Jamaica al exportar su revolución rítmica al mundo, Blas ya tenía su alma sintonizada con la música afroamericana y afrocaribeña. Luego en los 80, despegó con International Explosion en el dial insular. A través de Radio Morgan y La Voz de las Islas, disparaba temas de ska, zouk, soul, funk y reggae en horario estelar. Su voz no solo presentaba música: educaba, conectaba, tejía puentes entre San Andrés y las islas hermanas del Caribe. Fue pionero en poner a Bob Marley en el dial, antes que cualquier otro selector colombiano.

LA FRECUENCIA DEL CARIBE PROFUNDO

Blas no solo programaba can -

ciones: curaba atmósferas. Su colección de acetatos era legendaria, una biblioteca sonora que contenía el pulso afroamericano y caribeño del siglo XX. Aunque un incendio devoró gran parte de ella, su memoria musical sobrevivió en cada oyente que aprendió a hablar creole, a entender el mensaje de Fela Kuti, o a bailar con conciencia. En 1982, entrevistó a Freddy McGregor, marcando un hito en la historia radial del archipiélago. Ya que este último, fue el primer artista jamaiquino de reggae en visitar San Andrés, tras su participación en el naciente Festival de Música del Caribe en Cartagena.

Durante dos décadas, International Explosion fue más que un programa: fue una escuela. Blas

enseñaba sin pizarras, sin aulas, sin exámenes. Educaba el oído, el alma y la identidad. Su emisión conectaba a San Andrés con Providencia, con Bluefields, Corn Island, Puerto Limón, Bocas del Toro y Grand Cayman. Incluse a los marineros en los barcos y lanchas pesqueras que, durante las noches solitarias de faena en altamar, sintonizaban su frecuencia, como si su voz fuera un faro en medio del oleaje.

EL INCENDIO, LA RESISTENCIA Y LA PARTIDA

La pérdida de su colección en el incendio fue devastadora, pero Blas no se apagó. Continuó transmitiendo, reconstruyendo desde la memoria y el afecto. Su programa desapareció por falta de financiación, pero nunca por falta de amor. En cada rincón de

la isla, su legado seguía sonando: en los picós, en las verbenas, en los corazones que aprendieron a sentir el reggae como una forma de ser.

Blas falleció en 2004, pero su obra no se extinguió. Su hijo, Billy Jack Hooker, heredó la pasión y la colección, convirtiéndose en otro guardián de las corrientes sonoras afrocaribeñas. El reggae en San Andrés no es solo música: es una forma de hablar, de caminar, de resistir. Y eso se lo debemos, en gran parte, a 'Brother Blas’.

Además de ser puente con el Caribe continental, Blas Hooker de Armas fue también amplificador de las voces locales. Su visión sonora no se limitó a importar rit -

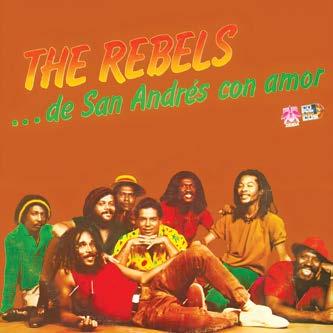

mos, sino a cultivar los propios. En International Explosion, dio espacio a agrupaciones nativas como Bahía Sonora, guardianes del calypso tradicional; The Rebels, pioneros del reggae isleño con álbumes como De San Andrés con Amor; y Willie B, maestro providenciano dedicado aún y por más seis décadas a preservar la música típica del archipiélago. Blas entendía que la identidad sonora de San Andrés y Providencia no solo se escuchaba en discos importados, sino en las voces que nacían del mar, del barrio y de la memoria viva. Al respaldarlos en la radio, les dio legitimidad, les dio historia y, sobre todo, les dio aire.

Comunicador por vocación, Blas Hooker de Armas transformó la radio en un altar donde se celebraba la identidad isleña. Su semblanza no cabe en una biografía: es un ritmo que aún se escucha, una resonancia que se cuela entre las olas, una voz que sigue enseñando a través del tiempo. Porque en San Andrés, el reggae no llegó por moda: llegó por Blas.

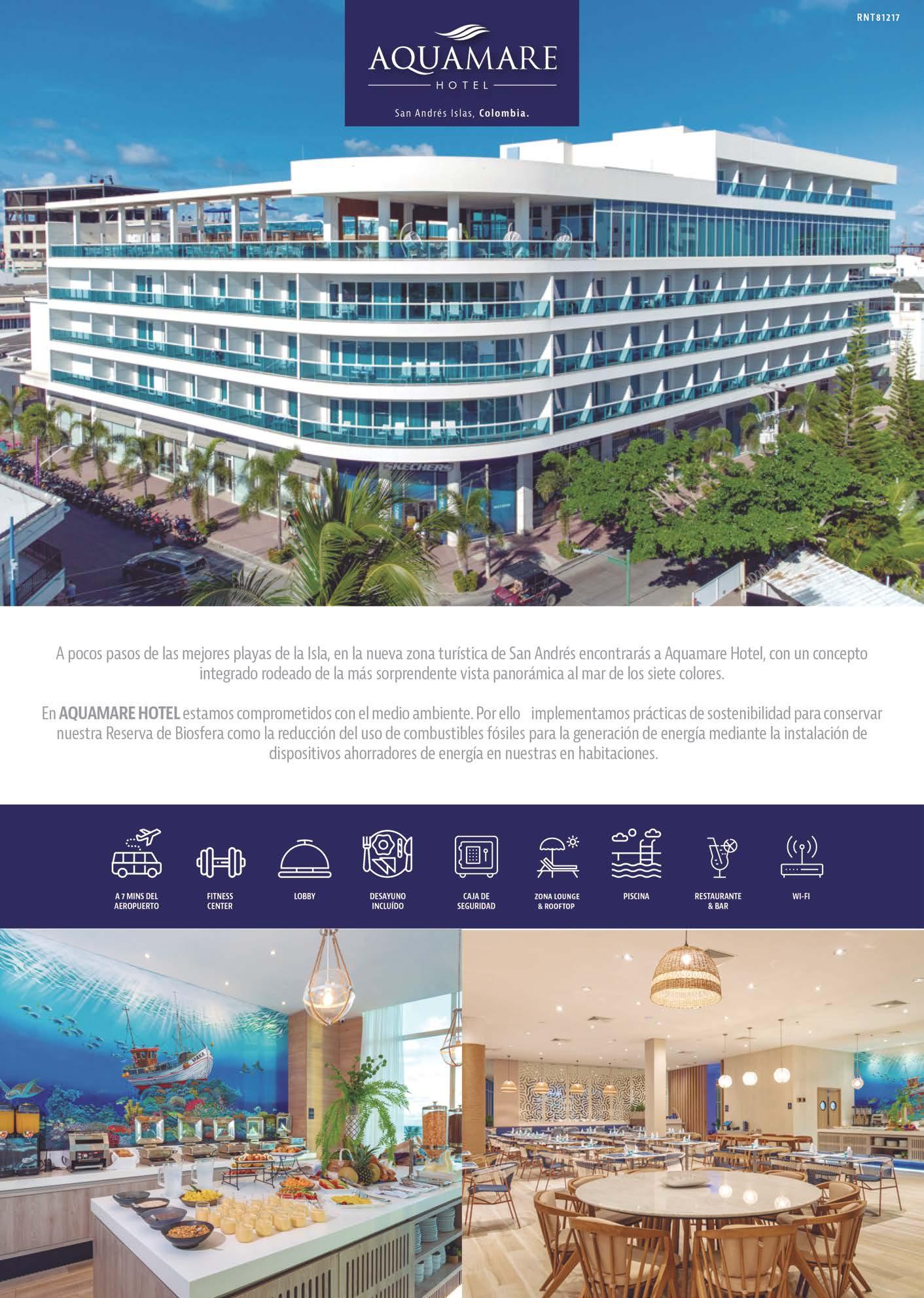

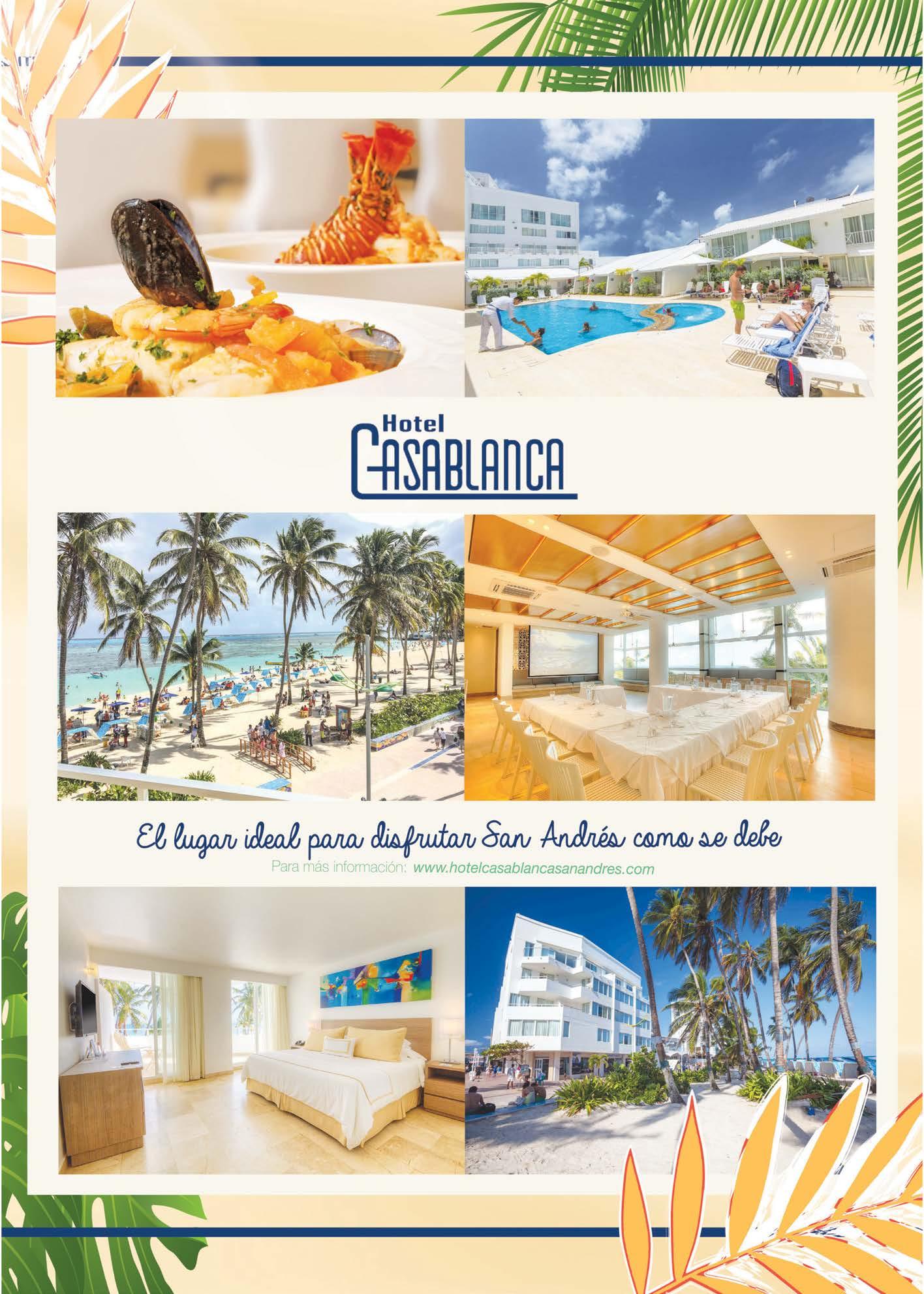

Un reciente informe oficial divulgado por las autoridades turísticas del archipiélago reveló alentadoras cifras sobre el arribo de visitantes en los primeros seis meses del año, indicando que para el resto de 2025 se proyecta una reactivación sostenida del sector y sus negocios en las islas.

Uno de los puntos destacados por la Secretaría de Turismo es la promoción digital y análoga del destino que se ha realizado en sitios estratégicos de internet –nichos de redes– y en aeropuertos de todo el país, buscando generar recordación y el anhelo de viajar al territorio insular.

De esta manera, en armonía con la marca de destino ‘Vas A-Mar San Andrés’, se han creado piezas audiovisuales acerca de la riqueza del paisaje insular, su biodiversidad y la cultura raizal: enalteciendo su resiliencia y generando, en suma, un atractivo producto para viajeros nacionales e internacionales.

Del mismo modo, se están consolidando obras en la infraestructura de la vía peatonal de Spratt Bight y otros sectores de las islas, con estrategias de innovación en las zonas de acceso al mar para personas con movilidad reducida, mejoras en las garitas de salvavidas y otras inversiones.

De otra parte, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) afirmó recientemente que entre los destinos que registraron un mayor crecimiento frente al primer semestre de 2024 en relación al uso de tarjetas de crédito, se encuentra San Andrés con un aumento del 36,5%, por encima de ciudades como Bogotá, Cartagena y Santa Marta.

Por último, se conoció que el proyecto del ‘Observatorio Turístico’, objetivo que se encuentra en el Plan de Desarrollo 2024-2027 y que busca atesorar una estadística detallada sobre el comportamiento en este sector para poder tomar decisiones asertivas, ya se encuentra en marcha.

Emancipar es un verbo que no admite imposiciones ajenas. No se puede usar como si fuera un regalo que otro me concede. No vale un “yo te emancipo”; la frase suena hueca, amputada de sentido. Emanciparse sólo tiene fuerza cuando nace del propio impulso: “yo me emancipo”, “yo me emancipé”. Es un verbo que requiere que la voluntad brote del que se siente atado.

En el sentido jurídico, emancipar alude a liberarse de un sometimiento formal: la abolición de la esclavitud, la mayoría de edad legal, la capacidad de obrar por sí mismo. Pero en el sentido íntimo, emanciparse es

un acto más hondo, como desatar nudos invisibles que uno mismo ha permitido que se aprieten.

Hoy, cuando la esclavitud no es ya una práctica visible, me pregunto: ¿de qué tendría que emanciparme yo? Porque no basta con señalar la cadena física para romperla; hay sogas más cómodas, suaves al tacto, que se disfrazan de cuidado y protección. Me aferro a costumbres que me ahorran pensar, a voces ajenas que me dictan qué es correcto. Y sé que, si las suelto, si me atrevo a cortar el cordón que me ata a las certezas impuestas, entonces me quedaré sola frente al espejo de mi propia voluntad.

Quien se emancipa asume la carga entera de su libertad. Ya no habrá otro que me diga qué debo hacer, ni a quién culpar si me equivoco.

Y es que hay algo de comodidad en la obediencia: uno no decide, no se arriesga, no se equivoca… pero tampoco vive plenamente. Y es ahí donde la pregunta se vuelve áspera: ¿quiero de verdad emanciparse si eso significa que cada acierto y cada error llevarán mi nombre?

El mito de la caverna de Platón me aparece en la mente: Los prisioneros, encadenados, solo conocen las sombras que otros proyectan. Creen que eso es toda la realidad. Cuando uno de ellos se libera y sale, la luz le hiere los ojos. Necesita tiempo para distinguir las formas verdaderas. Comprende que todo lo que creía cierto no era más que una ilusión. Y aunque podría quedarse afuera, con la verdad que ahora conoce, decide volver a contarla, aun sabiendo que será incomprendido. Emanciparse es así: una mezcla de deslumbra-

Sin embargo, hay una asignatura pendiente, normalizada, en materia de violencia y orden público que está enlutando con hechos criminales a las islas; empañando la imagen del destino en forma creciente, acomodándose casi con impunidad a la vista de todos...

En ese orden de factores y amenazas latentes, a las autoridades de las islas no les puede ni les debe temblar el pulso... Claro está, si aspiramos a prolongar esta preferencia del mercado turístico nacional o internacional, tan necesaria pero tan volátil, en tiempos de crisis como estos.

miento y vértigo, de ganas de gritar y miedo de que nadie quiera escuchar.

Hoy, en esta semana que celebra la emancipación colectiva, pienso en la mía personal. No me basta con colgar banderas ni asistir a ceremonias. Debo sentarme conmigo misma y hacer una lista: ¿cuáles son mis ataduras actuales? ¿qué hábitos, personas, ideas, me retienen en la penumbra? ¿estoy preparada para hacerme adulta de verdad, en pleno uso de mi ciudadanía? Porque emanciparse no es sólo cambiar de amo; es dejar de necesitar uno.

¿Y si la verdadera emancipación es aceptar que la libertad no es un regalo? que es más bien un trabajo diario. Que no basta con abrir la puerta, hay que atravesarla.

La Ley 2471 de 2025 ha reabierto el debate sobre la necesidad de proteger la lengua y cultura histórica del archipiélago, así como los derechos lingüísticos y culturales de los isleños no raizales. Este nuevo marco legal abre oportunidades para todos los habitantes, especialmente por la estrecha relación entre el uso generalizado del inglés y el desarrollo profesional y socioeconómico, en un contexto donde aumentan los turistas extranjeros y muchos jóvenes aspiran a embarcarse.

La ley también puede ser un catalizador para reactivar la reivindicación raizal, no para perseguir su pasado, sino para consolidar un diálogo interraizal que permita redefinir prioridades, aspiraciones y el sentido de identidad étnica. Se trata de convertir el capital étnico en logros propios, superando la cooptación institucional, mediante una estrategia clara y ejecutable.

Reforzar el creole como vehículo de supervivencia étnica es esencial, pero también lo es respetar las opciones lingüísticas de los no raizales, muchos de los cuales se expresan en inglés estándar o incluso en árabe. En el archipiélago coexisten el creole y el inglés estándar, lo que los lingüistas llaman Standard Caribbean English. Oficialmente somos trilingües, y cada isleño debe tener el derecho de expresarse en el idioma que elija.

Una sociedad multicultural como la

nuestra debe aspirar a ser también multilingüe. Este enfoque fortalece la interculturalidad, pero debe implementarse con equidad, sin desconocer la diversidad del departamento. Afortunadamente, no estamos divididos por nuestros orígenes. Hasta ahora hemos sido una sociedad culturalmente tolerante, en la que tanto raizales como no raizales se han sentido parte, gracias al pluralismo que genera cohesión y convivencia.

Sin embargo, debemos evitar que la transversalidad intercultural y el multiculturalismo entren en conflicto o que la nueva ley se convierta en un instrumento de exclusión o inacción. La esperanza que genera debe traducirse en realidades tangibles, no en discursos segregacionistas. Las aspiraciones de autodeterminación o representación raizal no deben ser vistas como una amenaza a la soberanía nacional ni a los derechos de los no raizales. Más bien, son parte de la arquitectura institucional y sociocultural de las islas.

El contexto sociocultural y demográfico ha cambiado. La reivindicación raizal no puede seguir ignorando la presencia no raizal, ni refugiarse en lo étnico como único espacio de acción. Al mismo tiempo, los no raizales deberían involucrarse más activamente en los asuntos globales del archipiélago, acercándose a las tradiciones lingüísticas y culturales locales.

Esto apunta hacia una mayor igualdad, horizontalidad de oportunidades y respeto mutuo. Por ello, es urgente establecer mecanismos de transición, tanto individuales como institucionales, que respeten los derechos de quienes no hablan —o no desean hablar—

Ante el suicidio nos sobreviene un estado de consternación. Se interrumpe la rutina para pensar en la vida y en la muerte. El dolor y el padecimiento son experiencias humanas, así como es humana la ternura, la compasión y el encuentro con el otro desde la mirada.

Unas 720.000 personas se suicidan cada año según la Organización Mundial de la Salud. La crueldad y la soledad empujan cada vez más jóvenes al abismo del suicidio. Otros miles tantean el precipicio y lidian

STAFF DIRECTOR

Eduardo Lunazzi

EDICIÓN

Billy Lunazzi Celis

con la vida. Los actos de crueldad se ponen en imágenes de las que uno ya no intenta parpadear. Nos cuesta sostener los vínculos. Nos cuesta cuidar.

Hay experiencias humanas que se viven como la muerte misma; entre ellas están el duelo y la separación de pareja. Quienes las atraviesan no es que se ‘sientan de morir’, es que de verdad atraviesan la muerte de una o muchas partes de sí. No se van a suicidar si son cuidadas y sostenidas por la familia, la comunidad y por la vida que emerge cada día desde lo mínimo e íntimo.

La familia puede ser una sola persona de la red y la comunidad aquellos con quienes uno se va encontrando mientras transita la pérdida. Aún encontramos poblaciones sin

COLABORADORES

Edna Rueda

Nadim Marmolejo

Francis.

creole o inglés estándar.

‘Patchwork society’

La nueva ley ha suscitado opiniones divididas: algunos la ven como reparación hacia lo raizal; otros, como imposición sobre quienes no hablan creole o inglés estándar. Pero más allá de esa polarización, representa una oportunidad de cohesión e inclusión.

La lengua y la cultura configuran nuestras identidades más allá del origen. Por eso esta ley debe ser un instrumento de convivencia armónica, especialmente en un territorio tan diverso en tan poco espacio. Somos un patchwork, una colcha de retazos hecha con múltiples culturas, colores, historias y aspiraciones.

No hay una definición legal de quién es raizal, y lo raizal no prima sobre todo lo demás. Reconstruir esa identidad debe partir del diálogo intercultural, del respeto mutuo y de la inclusión, no de la exclusión o la estigmatización. No se trata de generar nuevas tensiones etnoculturales, sino de enfocar nuestras energías en los desafíos estructurales: inseguridad económica, polarización política e ineficiencia institucional.

La reglamentación de la ley será clave para subsanar la falta de consulta previa y aclarar sus zonas grises. Es ahí donde se puede abrir un espacio para corregir vacíos, evitar malentendidos y consolidar una visión compartida.

Nuevos paradigmas

La Ley 2471 refleja un cambio profundo en la percepción sobre soberanía y multiculturalidad en las islas. Hace

40 años habría sido impensable. Pero hoy encaja con la Constitución de 1991, que reconoce la diversidad étnica y cultural del país.

Este nuevo enfoque permite reconectarse con los procesos culturales, lingüísticos e históricos que han moldeado la cultura raizal. La relajación de una visión homogénea de la soberanía nacional ha sido favorecida, en parte, por el fallo de La Haya, que a pesar de la pérdida de aguas, reafirmó la soberanía colombiana sobre las islas.

A esto se suma una nueva realidad demográfica: los no raizales son hoy la mayoría. Esta es una forma de soberanía demográfica, objetivo de las políticas nacionales desde 1912.

En este contexto, se puede entender la nueva ley también como un paso hacia lo que Jürgen Habermas llama “procesos postnacionales”, donde se desdibujan las fronteras nacionales y se prioriza un acercamiento global. En ese marco, el reconocimiento multicultural fortalece las herramientas lingüísticas y culturales de todos los isleños, aumentando sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, e impulsando la integración regional.

Algunos países promueven la multiculturalidad empoderando a las minorías; otros, celebrando la heterogeneidad. En Colombia, la educación multicultural y multilingüe responde a la necesidad de reparar relaciones históricamente complejas con los pueblos originarios. Esta ley puede y debe ser parte de ese proceso, siempre que se implemente con inclusión, diálogo y respeto mutuo.

intereses monetarios en las que es posible reconocerse en la fragilidad humana.

La exclusión, el racismo, el acoso escolar y la violencia sexual son factores que ponen en peligro la vida de adolescentes y jóvenes. Algunos viven su propia muerte de forma simbólica: la fantasean. Otros no, y ya han intentado suicidarse.

En cuanto a la exclusión, se les hace sentir que no pertenecen al salón de clases, al equipo de fútbol, béisbol, al ‘parche’. Se les rechaza por no ser populares. Algunos adolescentes han tenido que enfrentar que otros les insinúan o digan con morbo que deben suicidarse. El color de piel —sí, el color de piel— divide en un país multiétnico y en un archipiélago con población mayoritariamen -

PERIODISTAS

Janeth Raga

Iván Samir Otero Juan David Herrera

FOTOGRAFÍA

Edward Lunazzi Celis

Edward Yoli

Christian Quimbay

te negra. Los comentarios racistas quiebran los hilos de sostén y los empujan al enredijo del abismo y de la muerte.

A los jóvenes los arrastra la pura supervivencia hacia estados depresivos o enfermedades mentales como el trastorno afectivo bipolar. Cada vez más jóvenes quedan acorralados en la afirmación: “no he hecho nada por mi vida”. Contemplan la muerte ante lo que reconocen como el fracaso

¿En qué apoyar la vida? En experiencias que nos sucedan, que pasen por nosotros. En actividades que impliquen la demora, las manos y el cuerpo. En la experiencia de la ternura…

DISEÑO EDITORIAL

Jesse Lunazzi Celis