¡BASTA YA!

Una revista de cultura

ANUARIO 2023:

Cuentos y relatos

ANUARIO 2023:

Cuentos y relatos

Año 16 / n° 172

Cuentos y relatos

Director: Eduardo Alberto Planas.

Colaboradores permanentes: Jorge Luis Carranza, Sergio Pravaz, Jorge Torres Roggero, Lily Chavez.

Registro Propiedad Intelectual Nº 598958. Hecho el depósito que marca la ley 11. 723 Contacto:eduardoplanas2001@hotmail .com www.boletinliterariobastaya.blogspot.com - Tel: 351- 6170141.

Diseño y diagramación: Laura Pozzo

Fotografías: Oleg Oprisco (Ucrania) Contratapa: Claudia Cavallera

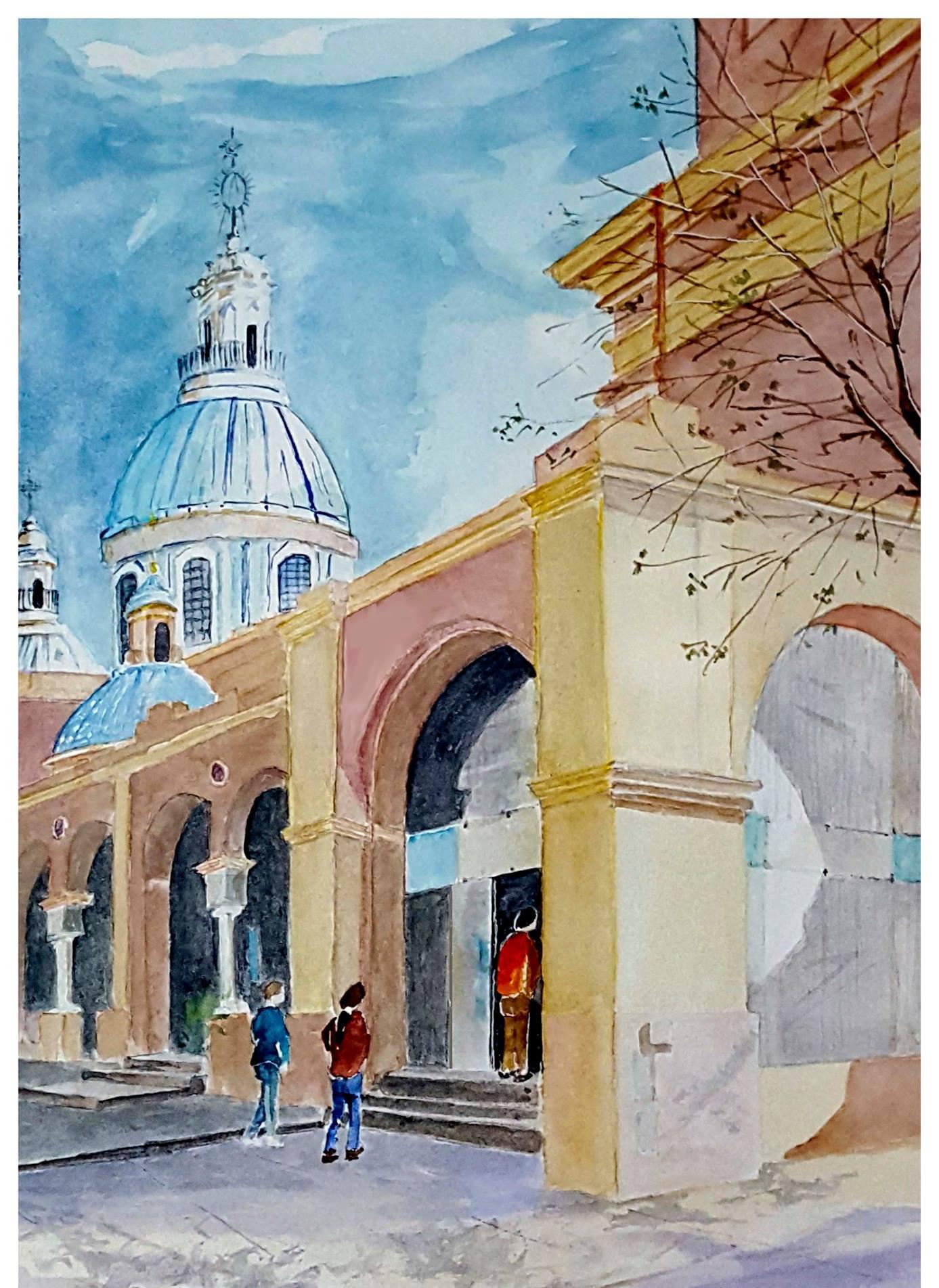

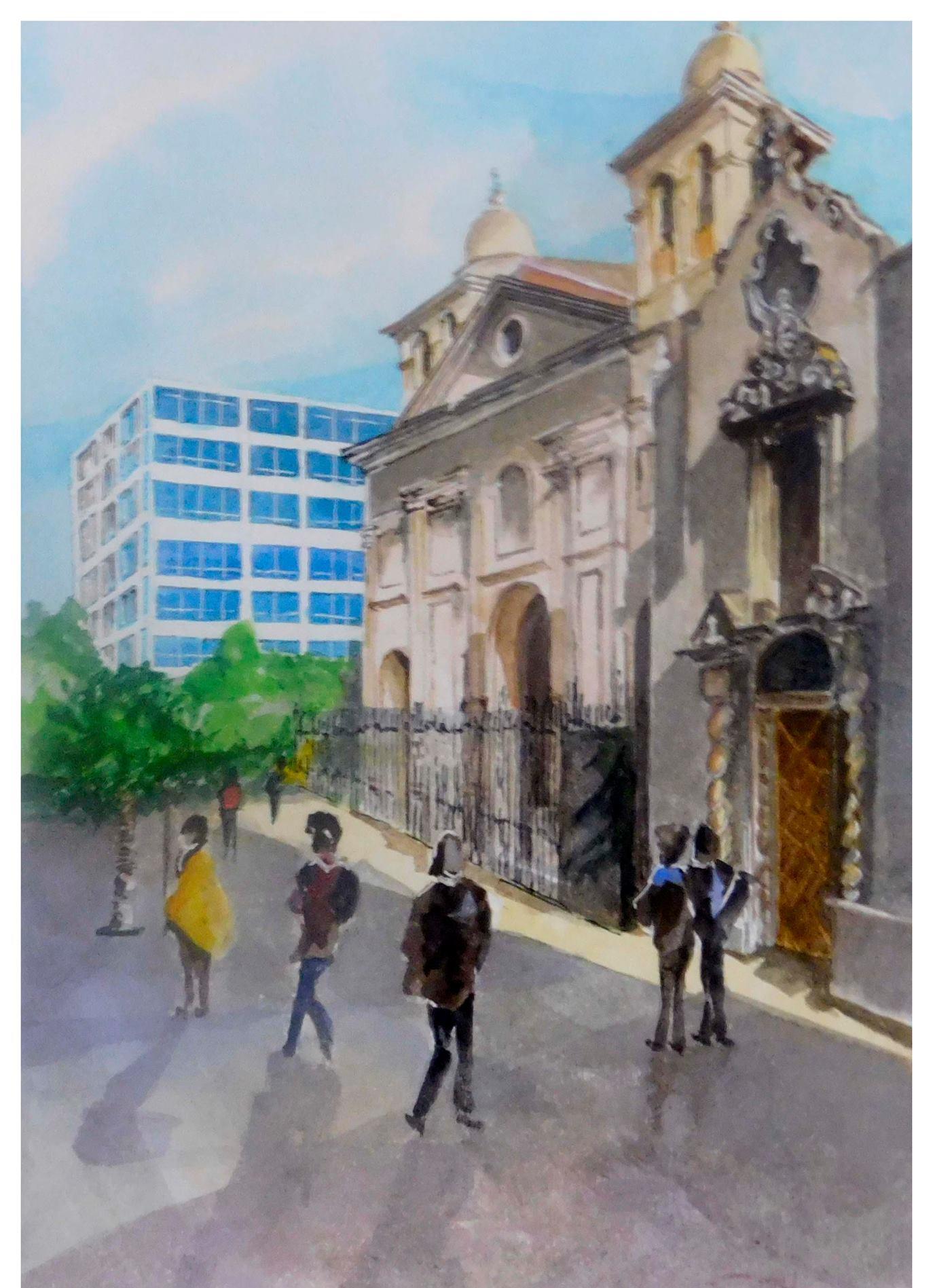

Dibujos: Carlos Alberto Micca y Juan José Delfini (Cba)

Estela Smania / Mario Trecek / Alicia Loza / Rosanna Nelli / María

Teresa Andruetto / Mariano Longarini / Nicolás Jozami / María Calviño / Jorge Torres Roggero / Eduardo Alberto Planas / Sergio Pravaz / Lily Chavez /

Los acontecimientos fantásticos suceden durante la noche, seguramente porque todo lo que nos rodea empalidece, pierde cuerpo; el mundo exterior no es más que una densa materia capaz de hacernos desaparecer o de dar forma a lo inaprensible. Es por las noches, en el momento en que millones de cuerpos se tienden y la ciudad se convierte en un inmensurable cementerio, cuando lo imposible se realiza. Sin ir más lejos, anoche, agotado tras una larga jornada, frustrado porque poco y nada había logrado vender, exactamente dos libros de textos y un policial, me tiré a la cama vestido y con los zapatos puestos. Ya había comido un choripán en el Parque Sarmiento y había bebido un vaso de cerveza. Uno solo, puedo jurarlo. Intenté, esquivando los malos pensamientos que a esa hora me asaltan, leer La Voz que me esperaba intacta desde la mañana, pero el sueño me vencía, los párpados se me cerraban, perdía la conciencia a paso lento, las palabras impresas cobraban movilidad ante mis ojos, se contorsionaban, se dispersaban y en la antesala del sueño, formaban nuevas frases plenas de sentido, bellísimas, diría, cuando un ruido me precipitó a la vigilia. Nada del otro mundo el ruido, pero suficiente para volver a tensar mis músculos y hacerme sentir el acecho de pensamientos sombríos. La puerta del baño se abrió y ella ingresó al dormitorio. Vi una mujer que, sin ser vieja, ya mostraba los primeros indicios de un deterioro futuro; aún no estridentes, los indicios, pero visibles para mi percepción: flojera y aspereza en la piel de los codos y de las rodillas, engrosamiento de los tobillos, uñas de distinto largo que siempre evidencian fragilidad, clara tendencia del cuerpo a la forma campana, cabellos disparándose hacia atrás a la altura de la frente y blancos a la altura de las sienes, labio superior en proceso de retracción, cejas

5 | Página despoblándose. En fin, que la mujer se apareció de la nada exhibiendo su desaliño con aires de dueña de casa. La cubría apenas una camiseta de algodón de un blanco ceniciento, que marcaba sus pechos voluminosos en franco descenso. Me miró con el automatismo de la costumbre y me pidió con fingida amabilidad que quitara los zapatos de las sábanas o de mis pies, una de dos, dijo, y conforme con mi docilidad, se plantó despreocupada de mí frente al espejo y se embadurnó la cara con un mejunje. Yo la miré una eternidad darse golpecitos con la yema de los dedos, sin pestañar siquiera, en silencio, molesto en parte por la irrupción, pero a la vez, deseoso de que nada se alterara para poder descifrar el misterio de lo que me estaba pasando: ¿había yo accedido a una tercera dimensión?, ¿tenía consistencia esta mujer o era sólo una imagen a la que yo podía atravesar si avanzaba sobre ella, como quien atraviesa el aire?

Porque si bien es innegable que paso por una crisis de extrañamiento de mi propio yo, que me encuentro en un estado de ausencia, desapego, desafecto por todo y por todos, como si me hubiera elevado por encima de las cosas y de los otros, pero no con la soberbia del indiferente o del que está de vuelta, sino como un acto de máximo ensimismamiento, de estupor ante mi propia existencia, y más aún, ante mi ineludible inexistencia, nunca he sido de los que se dejan arrastrar por peligrosas evasiones. Una vez que la mujer terminó de encremarse, se volvió hacia mí y con desprecio absoluto me soltó una sarta de reproches. Los actos que yo aparentemente había cometido, las ofensas que yo aparentemente le había inferido eran, a mi parecer, bastante triviales, lo que me produjo una suerte de absurdo alivio, porque deduje que, en todo caso, mi castigo, de ser yo merecedor de tal cosa, no tendría demasiada importancia. Sus palabras, cargadas de resentimiento, caían sobre mí como una telaraña que me inmovilizaba y sin causa alguna me llenaban de culpa. Mi perplejidad, que

ella decretó como actitud pasivo-agresiva, la enfureció tanto que se abalanzó sobre mí con la agilidad de un gato. Los golpes repetidos de sus puños cerrados encima de mi pecho, me alertaron sobre su innegable materialidad. Logré, tras muy breve forcejeo, tomarle las muñecas y lanzarla encima de la cama. Hicimos el amor, o mejor, lo perpetramos, con la rudeza de dos que se reconcilian a medias y que, además, tienen la premura de una larga abstinencia. Su pelo, sus manos, su boca, olían a perejil y ajo. ¿O era yo el que olía al adobo de las milanesas del almuerzo? Asqueado, la dejé, gimiendo todavía, y entré al baño con la ridícula sensación de haber violado un sueño. Me metí bajo la ducha. El agua tibia pareció por un momento arrastrar mis impresiones y dejarme fuera del tiempo, pero cuando estiré mi brazo para encontrar una improbable toalla seca, me di con que del gancho colgaba un culote con el elástico raído y estirado. La visión me sumergió en una mescolanza de emociones que me produjeron vértigo y en la que, vaya a saber por qué extraña razón, predominaban la ternura y una insoportable nostalgia… Lloré. Lloré un poco. Salí del baño. La habitación estaba a oscuras. Me vestí como pude y escapé. Me faltaba el aire. Una fuerte presión, como de dos manos aferradas a mi cuello, me estrangulaba casi. Caminé entre las tipas de La Cañada. Las piernas me pesaban. Perdía el equilibrio en un tránsito que parecía ir a contramarcha del tiempo. Sobre mi cabeza colgaba una enorme luna llena.

Estela Smania

A las horas y cuarto, las 4 campanadas suenan una vez. A las y media dos veces, a las menos cuarto tres veces y a las horas en punto, cuatro veces. Sordo quedaba cuando dormía en el departamento de mis tías en Corrientes e Independencia, en el 7° piso. Era como si sonaran en el dormitorio cuando las campanas del Monserrat, replicaban religiosamente, y en ciertos horarios se escucha el griterío de los “diablos del Monse”. Aún hoy es un “infierno” la zona, a la hora de la salida de los pibes.

Allí vivían las hermanas solteras de mi padre. De los 5 hermanos, el único varón. Quedó embarazada mi madre y se hizo cargo de una campesina de solo 17 años y que pariría como agravante, mellizos. Esto hizo que la familia de la Docta, tomara ciertas distancias. Recién en la adolescencia las tías, se hicieron cargo de los sobrinos inapropiados.

Todos los hermanos habían nacido en B° Talleres Oeste, hijos de un inmigrante checo, venido de 27 años, y que sería Ferroviario como el padre de Daniel Salzano. Presidente del Club Checo en Av. Del Trabajo, y colaborador de la Voz del Interior, que le publicaba páginas completas sobre la República Checa y su héroe nacional, Masaryk.

120 km hoy no son nada, pero cuando los caminos son de tierra, y uno es muy pobre, son como 300 km de mi ciudad natal a Córdoba capital. Nos vinculamos tarde con las tías, pero fue un amor intenso con María Luz que trabajaba en Casa Tía, pero sobre todo con la Tía Silvia, bien elegante. Fue secretaria en Canal 12, y compinche en esto de la literatura. Nunca olvidaré cuando le pedí que me acompañara a una aventura. Hacerle llegar unos poemas a Alberto Squinasy, que era como del barrio. Radio Universidad estaba en los altos de Pasaje Muñoz, y el Beto no solo me recibió, sino que dialogamos al aire, y fue para mí una alegría inmensa, que un referente como él, amigo de Alfredo Alcón, me prestara su oído.

En Julio del 76, tenía 18 años, e inauguré un pequeño comercio de posters y tarjetas, y mi primer proveedor fue el querido Raúl Labuckas, que estaba en

un local arriba de la galería Brunino frente a la Plaza central en diagonal a la Catedral. Fue mágico, porque allí me encontraría con la poesía en un formato moderno, tarjetas con poemas de Cardenal, Benedetti, Pedroni, y con posters que decían “Te amo”, así de grande. Pero el amor duraría poco, en setiembre, la dictadura nos arresta, a mi hermano mellizo y a mi padre por militantes. Presos, bajo el PEN. No liberan a los días. Ese año egresábamos del secundario. Daniel Salzano debió exiliarse, como tantos. Y nosotros en el insilio, continuamos con nuestras vidas. Tragedia de la cual, ni siquiera como víctimas directas, lográbamos dimensionar en aquel momento.

Como dice el dicho popular, al trigo la burra tira, y mi padre, que no teníamos ni un peso partido en dos, nos compra los trajes para la fiesta de egresados en Casa Muñoz. El de José gris, y el mío marrón. Un lujo bien capitalista y capitalino.

En ese mismo tiempo, comienzo a comprar reproducciones para enmarcar. Nuestro padre era vendedor ambulante desde siempre, de cuadros y retratos al óleo, Así llegan a Río Tercero el arte, con copias de Mónaco, Castagnino, Berni, Soldi, y ahí conozco, a la querida Graciela Bialet, en la Tienda de Afiches, de la Obispo Trejo.

Pasan los años y esporádicamente lo veía a Beto, pero, en el marco de una Feria del libro saliendo del Obispo Mercadillo, lo encuentro y le entrego el poema “Cobardía” que había escrito en mi regreso de la Habana de una embajada cultural cordobesa a Casa de Las Américas, invitados por el Pocho Gonzáles y que está incluido en mi libro “Implosión”. El sale apurado, cruza la Plaza San Martín, porque va al Teatro Real, a otro evento. A la hora, encuentro un escritor amigo al que Squinasy le comenta que le habían obsequiado un hermoso poema. La deferencia de leerlo, y su comentario, viniendo de alguien, que para nada era complaciente, fue emocionante.

La Plaza San Martín no solo es espacio de tránsito y de transa, sino de encuentros, y sobre todo cuando estaba el Sorocabana. Una vez, con el artista plástico Sergio Blatto, muy amigo de Daniel Salzano, tomamos una lágrima, o cortado al revés. Luego lo entrevisté para mi programa radial, Cron opios, que atesoro en una grabación, y además convivimos en una antología, “Basta de

9 | Página

adioses y de olvidos” de Lerner Editora pergeñada por Elsa Mirad, donde aparecen Miguel Iriarte, y otros del Grupo de La Cañada. Y un relato: “Cordobés hasta la muerte” donde expresa: Si te digo que me gustaría seguir escribiendo esta nota para siempre / ¿alcanzaría el don de la inmortalidad?

Daniel Malsano amaba el cine: “Acabo de advertir que las películas que más me gustan son en blanco y negro: / El Buscavidas / El hombre que mató a Liberty Balance / y una que vi en el salón de actos de Unione e Fratellanza: un padre y un hijo / robando bicicletas. Se refería a Victtorio de Sica y el cine social de post guerra que absorbe las huellas y heridas de una época, reconstruyendo también ritos de la vida cotidiana de ese entonces: juntas vecinales en bodegas abandonadas, agitaciones sociales, encuentros políticos clandestinos, aglomeraciones en busca de una oportunidad laboral y la inoperancia de la ley. ¿Quién es el verdadero ladrón? Muy actual.

Nunca olvido cuando se estrenó Ir Postino, en el Cine Gran Rex del Pasaje Muñoz, en la sala que da sobre San Martín, lloré como un marrano, con la historia de Massimo Troisi, el cartero en la ficción de Pablo Neruda en su exilio en Italia, interpretado por Philipe Noiret, basada en la novela de Antonio Skarmeta, y otra vez, pero lloré mal. Bajando las escaleras del mismo cine, la gente habrá dicho: es para tanto? Fue con la película “Good By Lenín” Mi padre, después de la Perestroika, de las paredes de cristal, y de la “profunda autocrítica” del PC, sus últimos años, antes que le ganara un enfisema pulmonar, murió enojado, despotricando contra los pragmáticos, que abandonaban toda utopía.

Con su estilo de barras, dice Daniel Salzano: “Los pescaditos del Pasaje Muñoz tienen estilo. Y la Cañada. La tele tiene estilo. O la informática tiene estilo. O la democracia. ¿Tiene estilo la democracia? ¿Por supuesto...y los políticos tienen estilo? Mozo, la cuenta.”

Él tenía un estilo sobrio, medido, de andar lento, un Humphrey Bogart cordobés y tenía estilo como un traje a medida de Casa Muñoz, donde un peso valía dos.

Cada vez que paso por la Plaza San Martín no puedo evitar, sentarme un rato en con Daniel. Sé que Jairo lo hace, su gran amigo, y tantos. Yo sé que no le gusta estar solo, que era solitario, pero le gustaba la gente, quería a la gente, miraba al pueblo, y escribía no para ellos, sino desde ellos, no con misericordia, sino con fraterno y auténtico gusto por lo popular.

“No sé si me gusta o no me gusta / A quién no le gusta tomarse un cafecito en la vereda del Sorocabana? El Sorocabana es un bar que me gusta mucho / Una vez estaba solo / en la vereda del bar / empecé a llorar / Pero eso ya lo dije / me gusta llorar / y odio estar solo”

El Sorocabana migró, se fue como un barco al garete, a Daniel gentilmente le dijeron: Sr no se puede quedar. Y ahí está con frío con calor, con lluvia o al rayo del sol, esperando: Oh ciudad / pregunto / mientras me voy desnudando como un niño cada vez más viejo / ¿qué lugar ocupé en tu corazón? De amigos ando bien / Supongamos que estoy en un bar / rodeado de sillas / ¿Qué hora tiene mozo? / Son las once y diez / ¿Qué hora tiene mozo? / Son las once y veintitrés / De amigos ando bien / pero son las doce menos cinco / y las sillas siguen vacías.

Mira el Cabildo, la plaza, la gente y se pregunta ¿Quiénes y Cuándo?

La busqué por toda la casa y no la pude encontrar. No estaba. No. Seguro que se aburrió cuando me distraje armando los bolsos para salir, pensé. No podía irme sin ella. Bajé las escaleras. Sabía que le gustaba mirar por las ventanitas de los descansos, siempre cuando yo estaba apurada… Le encantaba mirar el cielo y descubrir cantos de pajaritos en los patios vecinos, por entre las azoteas. Hasta tuve miedo alguna vez que se le ocurriera escapar volando para irse con ellos. Pero no. No estaba allí. Salí a la calle. Hacia la izquierda: la Colón. No. Demasiados ruidos, los colectivos, las bocinas, el humo. No. Allí no. Hacia el otro lado: la peatonal. Caminé hasta la esquina de la 9 de julio y miré por si la veía escuchando a algún músico callejero o perdida jugando entre los vendedores ambulantes. Pero no. Ya comencé a sospechar… Entonces seguí por la 9 de Julio, pasé la Europea. No allí no. Hay mucha gente haciendo cola aburrida, para comprar. No. Seguí, y casi adivinando, abrí la puerta vidriada del café. Ese café donde encontré amparo el día que llegué a la ciudad. Siempre me gustaron los bares, parece que aúnan a todos en una misma nostalgia. Y ése me encantó. Abrigado de libros y de música. Donde su gente en algo quizás, se parezca a mí. Y allí la vi. Estaba sentadita en la mesa del fondo que da contra la pared. Sus piecitos colgaban de la silla como hamacándose en una plaza. Feliz. Sus ojitos caprichosos me miraban traviesos reclamándome algo que yo no podía entender. Me emocionó encontrarla, pero me senté frente a ella, como enojada y pedí un café. Ella ni se inmutó. Tomó con sus manitos pegoteadas de risas mi medialuna, la bañó sueltamente en mi café y se puso a comer mientras yo, en un cuaderno invisible comenzaba a escribir una canción.

Perro que no me deja, ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Miguel Hernández

Había oído hablar centenares de veces de gente que tiene ojos de perro. Acaso, incluso, los había entrevisto. También se me había dicho que hay perros de unos ojos en los que vibra y brilla el alma humana. Pero nunca imaginé a alguien así.

La primera vez que lo vi fue en un día como todos los días, muy temprano, una, entre tantas, de todas mis mañanas. Yo iba despacio hacia el almacén de mis desayunos, cantando bajo una canción sin ansia, casi sonriendo: "la vida es una moneda, quien la rebusca, la tiene...", y el sol era una moneda plana, casi una luna en la alta banda del día.

Hacía frío y un perfume a frío se derramaba desde arriba; abajo, la tierra resoplaba su manso aliento de árboles. Los eucaliptus, que bajaban y subían en el cielo, tenían un brillo como el agua de una fuente, casi sin luz, un fulgor que se prendía en los gotones temblorosos de los cables, en el manubrio de la cansada bicicleta, entre los pastos, que parpadeaba en todas partes. También en mí.

Porque justamente esos eran los días de mil nueve ochenta y tres, días en que, a lo lejos, en las revueltas calles del centro, tan distantes de mi chato vecindario, se oían los clamores de las numerosas manifestaciones y las mil marchas y papelitos y festejos de la bieneventuranza; días en que habíamos empezado a fabricarnos una brisa de alegría, en la esperanza de que fuera cobrando cuerpo de vientos de ventura, con poca suerte, calma.

Iba yo entonces, el primer día en que vi al perro persistente, hacia mi perfumada hogaza blanca y tranquila, pensando ya en mi té, mirando la cara de las flores aún sombrías, las remotas cúpulas de los árboles. Iba, como siempre, soslayando cuidadosamente las cuatro finas avenidas de baldosas color laucha que partían la plaza en diagonal, que se anudaban al centro en una encrucijada de macetas selváticas.

Recuerdo que al pasar, tiré una piedra al largo charco de las columberas, al agua, que era parda; que vi una nube que ocultaba al sol, desbaratarse en círculos en el agua. Sé que toqué el travesaño de los subeybajas y que la palma de mi mano se llevó el claro frío de la lluvia y el polvo de una estrella de rocío helado.

Que oía la sirena de una fábrica rencorosa cuando lo vi.

Soplaba el viento; el aire tibio tiritaba.

La cola de un relámpago sin trueno trizó el aire: él estaba parado sin sombra de ruido ni de movimiento, al otro extremo de la plaza, al borde mismo de la vereda, casi en la calle.

Por un momento, aunque a lo lejos sólo giraban la brisa y el silencio, tuve miedo de que un necio auto, desprevenido, lo arrasara.

Y es que éste no era uno de aquellos satisfechos perros gordos y tan feos, de los que las señoras de los barrios vulgares como el mío acostumbran a alardear en las mañanas: no, él era solitario, sin arneses, casi dorado en su inmovilidad de albino, ajeno y mudo al ancho día, al viento: un claro mármol brotado con el oleaje vivo de un océano de sal.

Había en él algo sin tiempo, que conmovía y abismaba, que se irradiaba en la pesada trabazón de las mandíbulas, el lomo austero, las gruesas patas esquinadas.

Un pajarito fino saltó sin ruido sobre los hilos del teléfono, saltó de vuelta y desprendió entera la guirnalda de la lluvia; la porcelana de un gran borne casi

azul quedó brillando helada y sola como una blanca calavera entre la incierta luz del día, y el pajarito fué a esconderse, temblando apenas, entre las frondas grises que el viento destrenzaba. Y el perro estaba ahí. No se marchaba.

Así, por un segundo no entendí, pero me fuí acercando, ya sin prisa: sabía que no se movería, porque no se podía mover, que así estaría ( y así estaba).

Y fué precisamente éso lo que me alarmó: su vocación de hacerse inmune al día, al tiempo, y sustraerse y encallarse.

Porque él seguía así, esplendente y estático, ajeno por completo a las cimbreantes hojas de los eucaliptus, al viento, que le lamía los flancos casi geométricos, los cabellos blanquísimos, esa fantástica marea de rulos fugaces.

Así se estaba, brillando al suave sol de la mañana como un perro emergido cubierto todo de espuma de mar.

Así resplandecía, así alentaba.

Y se dirá "a todo, el ser humano, se acostumbra".

Se pensará "así es la extraña ruta de toda suerte humana".

Pero yo quiero decir que esa primera mañana, durante el largo rato en que lo vi, aún me sonaba la ronca sirena de la fábrica en los oídos, aún sentía las risas y los cánticos del centro, reverberándo, aún sentía el claro frío de la lluvia en la punta de las manos.

Quiero decir que yo pensaba apenas en mi pan y en mi té dulce; me iluminaba el sólo laberinto de las hebras en la taza.

Y que, además, ésa era la época en que yo me construía, en la obstinada rutina, día a día repetida, una existencia en donde no hubiera resquicio para el recuerdo del dolor, el miedo, la lenta soledad.

Yo me había decretado la ventura.

Y sin embargo, me iba al paso, saludando a la gente ingenua que siempre se saluda, con esa benevolencia previa, impersonal, con que saluda la gente muy temprano en la mañana.

Aprovechándome de mis buenos modos que me vedaban la implosión aciagamente contenida; los buenos modos siempre alerta, que me granjeaban a los señores laboriosos que partían, a las grandes amas sudorosas que flameaban flanqueando los umbrales.

Los buenos modos de las rosas.

(Para horadar la mansa tierra fresca con pisadas dolorosas e impropias como heridas.)

(Para arrasar el ancho césped, y destruír las tiernas guías con los tacos.)

Y todo ésto lo hacía yo todos los días, y el día en que ví al perro, también, en la fantástica convicción de que la gota de agua horada la piedra.

Mientras yo tenía para mí una piedra gravosa y oscura, semejante a un ancla olvidada.

Nelli s

Dejo mucho fuera cuando digo la verdad. Lo mismo pasa cuando escribo una historia. Voy a empezar ahora a contarte qué es lo que he dejado fuera de "La Cosecha" y quizás empiece a preguntarme por qué tuve que dejarlo fuera.

Amy HempelLlegaba a casa los domingos, a veces ya borracha y si no, se emborrachaba ahí, con nosotros, antes del almuerzo o en la sobremesa, cuando mi papá se había ido a dormir la siesta y mi madre o yo lavábamos los platos. Era enfermera en un consultorio médico, pero también trabajaba a domicilio; iba en motoneta, con frío o calor, con su caja de inyecciones que ponía al fuego directo, como se estilaba entonces, con las jeringas de vidrio bruntulando en el agua, para esterilizarlas de aquel modo casero. En cada casa tomaba unos tragos, aperitivos que se repetían como un cine continuado, de modo que a medida que iban pasando las horas… Dividía al mundo entre los que le caían bien y los que no. Yo no le caía bien, Esta chica le va a causar problemas, le decía a mi madre, ¿por qué?, preguntaba ella, Gina sabe… Había nacido en el pueblo de los Agnelli, los fundadores de la FIAT, de los que sus hermanos y ella habían sido vecinos y amigos. El pueblo donde nació mi padre está apenas más abajo, hacia Torino, pero según creo no se conocieron allá. No sé por qué razón no habré escrito antes sobre ella, que fue parte de nuestra vida desde los recuerdos más antiguos. Mi madre, a veces también mi padre, me contaron que cuando apenas habían llegado los dos a Aldao y alquilaban, conmigo de meses, una pieza en un conventillo, se presentó esta italiana buscando a mi papá. Mi mamá no recuerda ahora si los dos se vieron ahí por primera vez o si se conocían ya de Italia. Era un poco mentirosa, lo descubrimos un día con mi madre, y cuando mentía, acompañaba el relato con un carraspeo. Inventaba trabajos que había tenido, personas famosas que había conocido, aunque a

veces pienso que en el fondo de todas esas mentiras había manchones de verdad. En Italia había trabajado como obrera y aquí, como mujer de la limpieza o cuidando ancianos y sobre todo como enfermera en hospitales, clínicas y consultorios y también por su cuenta colocando inyecciones o pasando botellas de suero. Le habían sucedido pronto las cosas que tarde o temprano nos suceden a todos, miseria o destrato, decepciones, demasiado cigarrillo y alcohol, alguna enfermedad importante, trabajos duros o aburridos, problemas con sus hermanos, todos varones, o con los jefes o con las amigas y sobre todo el desgarro de aquel viaje en barco, la decisión abrupta de romper todo para venir a Argentina y no poder o no querer regresar ya nunca.

Llegó después de la Segunda Guerra, por necesidad de trabajo, o quizá más por desencanto o por diferencias familiares, quién sabe si por escapar de algo o encontrarse con alguna zona oculta de ella misma. Aunque nunca supe que tuviera amores con mujeres (en el pueblo y en aquel tiempo, hubiera sido un escándalo) tenía apariencia masculina para los costumbres de la época, muy delgada, la piel curtida, la cara con arrugas profundas (aunque en algún momento de mis recuerdos ha de haber tenido cuarenta, quizá treinta años), sin curvas, sin pechos, vestida siempre con pantalones y pulóveres color gris pleno o negro o gris jaspeado, el pelo a lo varón, oscuro y después gris, virando hacia el plateado, luego pronto ya con canas hasta volverse totalmente blanco. Lo peinaba hacia atrás, con un peine mojado (llevaba siempre uno pequeño, en la chaqueta de enfermera o en el pantalón) nomás con agua, en una época en que las mujeres usaban peinados batidos, polleras angostas, medias de seda y zapatos de taco.

Fumaba mucho, muchísimo, mi madre y otras mujeres que conocía también fumaban, pero ella fumaba en la calle, a la vista de todos, como los hombres, y era una sola con su motoneta, una Siam en la que iba de aquí para allá visitando casas donde con toda soltura podía pedir un trago. Los tragos eran sobre todo vermut, Cinzano o Gancia, aperitivos que se mandaba uno tras otro, antes del vino en las comidas. El vino podía ser malo, regular o bueno, lo mejor que se tomaba en casa por aquel tiempo era Valderrobles o San Felipe, porque a mi papá le gustaba su copa en la comida, pero podía tomar también

19 | Página

los más baratos, comunes y corrientes de la época, Facundo o Luchessi, el vino del pueblo que bebe el pueblo, como decía el eslogan. Había sido maratonista y estaba a punto de competir en Francia cuando arrancó la guerra, eso había truncado lo que tal vez hubiera sido una vida de deportista. Durante la guerra, había trabajado en una fábrica de armas, ¿o era de rulemanes?, no recuerdo, pero sí algunas cosas que contaba sobre sus compañeras de trabajo y sobre ella misma, seducciones a hombres con algún poder, alemanes seguros, para conseguir mejor comida o algún permiso, eso la divertía mucho y formaba parte de los recuerdos mejores. Llegó a Aldao a instancias de un primo que accedió a firmarle el acta de llamada, pero el primo no vivía solo, tenía mujer y cuatro hijos. Llegaba la prima de Italia y el hombre fue a buscarla al puerto, en la casa la mujer y los hijos, todo listo para recibir a la extranjera, un cuarto disponible, sábanas limpias, comida para repararla del largo viaje, la espera de meses… ella vio a los niños, señaló a la más grande y dijo: Esta no me gusta, es falsa. Estos sí, señalando a los otros y dio por sentado que la madre, que tampoco le gustó, privilegiaba a la mayor por sobre los más chicos. La más pequeña se llamaba Dionis y fue su debilidad, la niña convertida después en una mujer hermosa que por amores equivocados derrapó hacia la prostitución y enfermó y murió todavía joven, y también el más chico de los varones, siempre en su boca para mí, como diciendo que si él llegaba a gustarme yo podía cambiar de bando. Descendía de un filósofo francés con el que compartía el apellido, eso decía en medio de sus borracheras y hasta puede que haya sido cierto.

Como dije, yo no formaba parte de la mitad del mundo que quería, quizás era muy adaptada, obediente, demasiado modosa para lo que ella esperaba, o se trataba nomás de que era muy parecida a mi madre y que no tenía ojos sino para ella. Adaptada, eso ha de haber sido, aunque las muy rebeldes también la sacaban de quicio; de todos modos, mis hermanos le caían mejor. Le molestaba mi madre y pese a que recurría a ella para muchas cosas, se complacía en hacerle sentir que era un poco tonta, ingenua, que es como consideraba a las mujeres a las que les perdonaba la vida. Pobres tontas sin capacidad de decisión. A mí no me parecía que mi madre fuera tonta, para nada, aunque todavía no comprendo por qué le toleraba tantas cosas,

opiniones malsanas y caprichos, el almuerzo del domingo contaminado con sus borracheras. ¿Le pongo limón al Gancia, Gina? Mejor envuélvalo que me lo llevo. La botella a medio beber, me la llevo para la noche…, un día que buscaban a mi padre por trabajo, hora del almuerzo, esperábamos en la cocina con la mesa puesta y, como él se demoraba, ella se levantó de repente, abrió la puerta del living y dijo Estas no son horas de molestar… Lo que más mortificaba a mi madre (porque en el asombro, mi padre no atinó a decir palabra) era que ese señor pensara que mi papá tenía una mujer con esos modos y ese aspecto, mi madre que era hermosa como Silvana Mangano y, aunque nacida pobre, fina como una diosa.

Pensábamos a veces que estaría enamorada de mi papá, que lo admiraba seguro, y seguro también que mamá no era más que un obstáculo que ella debía tolerar para verlo y hablar con él, el único a quien valía la pena escuchar. En las reuniones más grandes, las muy pocas que había en casa, siempre estaba en la zona de los hombres, fumando y con un vaso de algo en la mano, hablando de política o de deportes. Cierta vez, yo era todavía una niña, para unas elecciones en Francia, por contradecirla, aposté un almuerzo a que ganaría Giscard d'Estaing, un absurdo porque nada sabía yo de Francia ni de política internacional; tampoco tenía dinero propio para invitarla a almorzar, pero como me desafió y yo ya era terca como una mula, quedamos en que quien ganara debía invitar a la otra al restorán del pueblo. Cumplió con su palabra, fue la primera vez que comí en un restorán.

Me parece que mi papá le tenía lástima, que ella representaba de algún modo lo que había dejado allá, tal vez fuera nomás solidaridad con los que habían venido y no habían logrado lo que había logrado él, una familia, un trabajo más o menos bueno, hacerse una casa, pero ahora los recuerdos se me confunden y no estoy segura de que no se hubieran conocido en Italia. A pesar del aspecto masculino y del alcohol, emanaba cierta forma misteriosa por mucho tiempo para mí de erotismo hacia los hombres. En los recuerdos más antiguos, cuando era joven todavía, llevó en varias ocasiones a algún candidato para presentarlo en casa, porque éramos lo más parecido a una familia que tenía. ¡A uno de ellos, un gringo que reparaba máquinas de

21 | Página

escribir, lo escuché decirle con admiración a mi padre (en un momento en que mi mamá la llevó a ella hacia el patio) ¡Dio, ma che donna! Pero los candidatos no duraban, uno era viudo y se acordaba demasiado de su mujer, el otro hablaba de las pastas que hacía su madre y ella no se imaginaba cocinándole a nadie, otro tenía parientes con cáncer y que ni se pensara el fulano que si se enfermaba ella iba a cuidarlo, en fin, que ninguno cuadraba. Lograba, sin embargo, cosas increíbles de muchos en el pueblo, hombres de mediana edad o quizá más grandes que ella, solteros o viudos o incluso casados, como mi padre. Cierta vez, al llegar a casa, vi un auto con el intendente mismo sentado al volante; entré y la encontré (una sorpresa porque siempre iba en motoneta) tomando su vermut y comiendo aceitunas, mientras mi madre preparaba la cena. Está el intendente ahí afuera, digo. Sí, dice ella, me espera a mí, no tiene nada que hacer… Dice mi madre ¡pero hace una hora que está aquí sentada (ni mi madre ni mi padre la tuteaban), ¡cómo lo hace esperar!…

Tenía ahijados por todas partes y cuando aceptaba ser madrina (generalmente era la que había puesto una inyección a la madre, o ayudado en el parto al médico para el que trabajaba) imponía el nombre, tampoco sé por qué razón las mujeres aceptaban ponerle al hijo el nombre que ella elegía, nombres de viejos novios o camaradas del Partido Socialista Italiano al que había pertenecido, así hizo que un niño se llamara Efrén y otro Carlo, así sin s, y otro Hilario y que a mi hermano le pusieran Gelsomino y le dijeran Mino como ahora mismo lo llama todo el mundo, sin que nadie chistara.

No cocinaba ni una papa, comía casi siempre en casa de otros. En la habitación que alquilaba, una pieza con empapelado amarillo y azul que olía a húmedo tenía nomás un bram metal, una pava, un par de platos y vasos. La acompañé varias veces a esa habitación que daba a la ruta, con una cama turca de dos plazas, un ropero, una cómoda, una mesa con hule gastado en las esquinas, un par de sillas, una banqueta con una palangana de enlozado blanco con el esmalte saltado y el agua siempre turbia y una heladera pequeña en la que guardaba queso de rallar, roquefort, panceta, anchoas y, por supuesto, vino. Las más de las veces conducía borracha, en aquellos tiempos en los que

22 | Página

no se había inventado el control de alcoholemia, por eso no sé cómo ni por qué me dejaban ir con ella, en motoneta por la ruta, hasta donde vivía, a la salida del pueblo, cerca del cementerio y del prostíbulo.

Se vanagloriaba de no haberse casado y agradecía a Dios que no le hubiera dado hijos. El día que el doctor para el que trabajaba murió, así de pronto, en un accidente, tuvo una de sus borracheras más tremendas, mi madre le daba alternativamente Gancia con limón, como ella pedía, y café para que se recompusiera un poco…, mi madre pensaba unas veces que estaba enamorada del doctor, a cuya mujer veía como una niña caprichosa, Vino la señora Estela con sus polleras cortas, nos miramos con el doctor y dijimos…, bueneeeno, buenoooo, y carraspeaba, y otras veces que estaba enamorada de mi padre. Lo que más recuerdo es la sensación de soledad que la llevaba por esa pendiente de vinos baratos y rencor; cuando mi papá se enfermó, ella dejó de venir a casa, en parte tal vez porque no soportaba verlo así, en parte quizá porque mi madre ya no estaba tan dispuesta a tolerarla.

Alguna vez había sido joven y rebelde y se había embarcado sola hacia América. América es un decir, porque había llegado a nuestro Aldao chato y pequeño, ella que había vivido en Torino y en Milano, ella que en sus horas de dicha había consumido la vida como una vela encendida por los dos cabos. Desde aquellas ciudades devastadas por las bombas había venido a estos campos de maní, tanques australianos y molinos. No encajaba. Simplemente no encajaba, pero lo peor que podía pasarle era volver derrotada a su Piamonte. Carcomida por el vino, hecha piel y huesos, con esa sed infinita, su gente reclamándole por cartas que regresara, que pusiera fecha y le mandaban dinero para el pasaje, se fue quedando, sin embargo, en la indecisión propia de quien no sabe ya qué hacer con su vida o quizá no quiso volver a ningún sitio porque conocía demasiado las ventajas y perjuicios de allá y de acá. Tuvo la virtud de evitar el melodrama sin ocultar el dolor, lo que no es poco, pero igual lo que no era posible evitar era la soledad que la abatía cuando volvía a su pieza sola, casi siempre sucia, esa habitación que era como un depósito de muebles, la botella de vino o la damajuana siempre al alcance de la mano.

Una mujer compleja, con una vida errada; alguna vez dijeron que había sido una niñita triste, y en otro momento alguien la nombró como graciosa, inteligente y sin filtro y de hecho así la tengo yo en los recuerdos más antiguos, cuando aún no se había destruido. Es propicia la posibilidad de verla joven, como esa que aparece en una foto que tomé de la casa de mi madre, donde está con su malla de lana (mi buena malla de lana, decía), a los veinte, tomando sol en Finale Ligure, con unas amigas, apenas terminada la guerra.

Tomando sol como quien se calcina bajo unos cables pelados y recibe fascinada la descarga, la cabeza en funcionamiento, el corazón puro latido, veloz, entrecortado. No le gustaban los niños y si alguno se le acercaba pedía que se lo sacaran de encima; tampoco le gustaban las conversaciones de mujeres, hablar de ropa o de peinados o de maridos, ni las cuestiones de la escuela. Tenía unos ojos azules profundos, ya inyectados, la mirada siempre un poco en otra parte y sonreía nomás con la boca, pocas veces. No le gustaban los animales, ni un gato ni un perro ni un conejo; nada que llevara a la ternura.

En aquel tiempo nosotros casi no salíamos del pueblo, era un lugar algo inhóspito y ventoso; donde miraras se veía cielo nomás y pasto. Los camiones retumban por la ruta y a veces se oía pasar el tren, y unos álamos plantados años atrás, en tiempos mejores, crecían en el campo del ferrocarril. Una vez mi hermana se enfermó y tuvieron que llevarla de urgencia a la ciudad. Mis padres no tenían a nadie, a casi nadie, de modo que dejaron a mi hermano en lo de una vecina y no encontraron mejor cosa que dejarme a mí con ella, que me llevó a su habitación y se quedó a mi lado, bebiendo un vaso tras otro de vino. La niña que yo era por entonces, tal vez de cuatro o cinco años, la veía beber sin principio ni final y se asustó. Más me asustó que me obligara a quedarme con los ojos cerrados, que me obligara a dormir. Sé que sentí miedo y que decidí que no iba a orinar, tanto que en algún momento ella se dio cuenta y quiso llevarme al baño que compartía con otros inquilinos y como yo no quise, insistió con una escupidera que estaba debajo de la cama, pero yo tampoco quise; retuve el orín hasta que llegaron mis padres y entonces sí, me mojé entera y mojé también su cama de dos plazas.

Le va a hacer bien… entonces dio un manotazo a las sábanas y las colchas y yo vi las piernas flacas, la cama orinada, mientras ella decía algo que no podía entender y en eso la taza y el café cayeron sobre la cama, sobre ella y sobre mi madre y se salpicó de manchas oscuras mi pollera roja. Las dos terminaron abrazadas, llorando, orinada una y la otra con su perfume de violetas. Después mamá, que ahora lloraba con la cabeza sobre el borde de la cama, mientras Gina intentaba acariciarla, se levantó, se alisó el vestido lila y gris, vestido de medio luto, se acomodó el pelo y se puso los anteojos de sol para que nadie viera sus ojos hinchados. Entonces me dio la mano, Vamos, hijita… Cuando atravesábamos la puerta, Gina dijo Tenga cuidado con esa chica, Nora, le va a traer disgustos.

Y así fue.

Me acuerdo cuando trajeron uno de los primeros cines acá a Barrio Comercial. Era de un gitano que venía de Ferreyra o de alguno de esos lados, no me acuerdo muy bien. Lo cierto es que el tipo había ganado muy mucha plata y siempre andaba con un fajo grueso en los bolsillos. Y con esa plata había comprado un proyector.

Los viernes y los sábados a la noche sabía tender una sábana blanca en el frente de una casa abandonada que estaba cerca del canal. Y ahí nos juntábamos todos a ver las películas. O lo que pasaran. A mí me gustaban las historias de Narciso Ibañez Menta, el hombre que volvió de la muerte.

Pero una vuelta, al atardecer (porque las películas se preparaban desde el atardecer), los changos de la cuadra empezaron a notar algo raro. Algo que se movía en uno de los paraísos que había, cruzando la calle.

Por gusto, el Aníbal se puso a boludear con la linterna apuntando al árbol. Y ahí se dieron cuenta de que era algo grande. Casi del tamaño de una persona.

A medida que pasaban los días, los guasos querían que llegara el viernes para volver a alumbrar y descubrir un poco más de esa imagen. Y en el medio se les ocurrían un montón de historias. Y de paso se olvidaban del hambre. Había que tirar con pan y mate cocido desde el mediodía hasta la noche. Más en esa época de frío.

Llegó al fin la tarde que todos vimos el horror en persona. Si te describiera lo deforme, lo inhumano que era ese rostro. Tenía la boca salida para afuera, casi en punta. Como un pájaro. Y encima andaba con la espalda encorvada y la cabeza pegada al cuerpo. Y cuando hizo un mínimo movimiento con los brazos, los changos empezaron a gritar:

- ¡La mujer pájaro, la mujer pájaro!

Y estaban meta tirarle piedras. Con la mano, con la hondera, con lo que hubiera. Hasta que le dieron y empezó a sangrar en la cara y a gritar con un sonido horrible. Anormal. Repito, no era humano.

En eso salió un hombre que vivía por ahí cerca y que dijo ser el padre de la chica. La ayudó a bajar del “Paraíso” y le secó la sangre que tenía con una toalla blanca mientras les pedía por favor a los changos que no le tiraran más,

que ella ya había nacido así, deforme y que sólo se subía a los árboles porque le gustaban las películas que pasaban en el cine.

Ahora, hay que ser ignorante, ¿eh? ¡Cómo no va a decirlo antes! Acá la gente cree muy muchas cosas.

O para qué la escondió tanto tiempo en su casa. A lo mejor hubiera aprendido más rápido a esquivar las piedras que los changos le tiraban para que no volara.

Sabían bien cómo venía la mano en Islandia, Finlandia, Suecia, y esos otros países que -pese a su economía y política estables- tienen el más alto índice de suicidios del mundo. Supieron lo del domingo a las 16:14, hora donde estadísticamente se contabiliza la mayor cantidad de muertes por mano propia. Dieron vuelta sobre los conceptos de la sociología moderna acerca del tema, la psicología profunda, y hasta la fisonomía urbana. Problemas siempre iba a haber, eso era algo netamente humano; no se hacía ningún descubrimiento al afirmarlo.

Entonces fueron por lo práctico. Junto con la fundación del pueblo, crearon el chisme, o el mito, que para la historia que nos convoca es lo mismo. En el origen se difundió como“Los cuatro abismos de Belcebú”. En los cuatro puntos cardinales al límite del pueblo, había formaciones que -producto y gracia de las centurias y el trabajo climático- tenían el aspecto de pozos interminables y oscuros. Se lanzó a rodar entonces el rumor de que las penas de amor, las traiciones, las deudas, los desenmascaramientos morales y las enfermedades terminales, entre otros, culminaban en esos abismos, por voluntad de cada suicida, que iría a perderse enla densa niebla.

Así las cosas, emplazaron secretamente abajo camas elásticas del tamaño de cada abismo. Luego, en forma permanente, apostaron arqueros, escondidos, donde la vista les era propicia para, además de disparar contra el segurosuicida, adiestrarse para la guerra; eran los tiradores que mayor éxito tenían en épocas de contienda.

En lo que duró el pueblo, no se contabilizó un solo suicidio. Aparecían cuerpos de jóvenes, mujeres, algunos ancianos, tirados cerca del precipicio, del abismo, luego de los rebotes, con flechas certeramente clavadas en el corazón, pulmones, bajo vientre. Se caratulaba la muerte como asesinato, tal vez como negligencia cazadora desde los frondosos bosques aledaños al pueblo. Los deudos buscaban un tiempo al asesino, sin éxito, pero jamás se quedaban con la idea de que el muerto los hubiese querido abandonar antes de tiempo, ejecutándose por propia voluntad.

Hoy se recuerda al lugar con el nombre de “Los cuatro abismos de Belcebú”, y no con su denominación oficial. Nadie reclamó las camas elásticas gigantes, que siguen allá abajo. Se dice que, en pueblos no tan vecinos, hay lugares con juegos donde la cama elástica gigante, los domingos, es la atracción máxima para toda la familia.

Extraído del libro “Galería de auxilios”, Ediciones del Callejón, 2022

Además de algunas bibliotecas escolares (mi registro fue casual y nada exhaustivo), la ciudad de Córdoba le dio el nombre de Luis de Tejeda a una calle principal que atraviesa el barrio Cerro de las Rosas de oeste a este, a la sala de cámara de su teatro mayor y a su premio literario más prestigioso, de alcance nacional. Estas designaciones se mantienen con convicción política y social pese al frecuente impulso nominativo de las instituciones, como si el derecho de la primogenitura literaria reclamase su marca urbana, comunitaria, correlativa de una conquista de otra clase. Significativamente, Tejeda había aplicado la imagen de Babilonia para figurativizar su experiencia de peregrino terrenal en esta ciudad joven con sello hispánico, en donde recién comenzaba a configurarse un imaginario diferenciado del de la lenta vida rural de la colonia, con sus ritmos regulares y cíclicos, si a veces violentos siempre emocionales.

Pensando entonces en una ciudad literaria y oriental a partir del Génesis bíblico, sede de una torre inconclusa por castigo divino y acosada por la confusión de lenguas y destinos, compuso su obra enclaustrado en Córdoba de la Nueva Andalucía Luis José de Tejeda y Guzmán (nieto por línea paterna de un miembro de la embajada española fundadora, y también de aborígenes santiagueños), desvelado lector de Luis de Góngora, de Santa Teresa y de San Agustín. Y decidió organizar los textos poéticos que iba escribiendo a partir de la estructura de un objeto concreto que a principios del siglo XVI –en 1520 durante el papado de León X- la iglesia romana había oficializado y comenzaba a recomendar como instrumento de meditación pública y privada: el rosario de la Santísima Virgen.

1 Con mínimos retoques, el texto que sigue es la presentación que hice en 2012 del libro Poesías Líricas de Luis de Tejeda con prólogo, explicaciones y notas de Oscar Caeiro. La edición es de Alción, y agradezco especialmente a Juan Maldonado su autorización para publicarlo ahora.

Desde el siglo III, los cristianos de oriente acostumbraban rezar sosteniendo en las manos hiladas de cuentas iguales (como también lo hacían los hindúes, los budistas y los musulmanes, aunque en estas comunidades la práctica era entonces estrictamente conventual). Con el paso del tiempo y la difusión del culto a la Virgen en Europa -promovida tanto por el Papado desde Roma como por las confraternidades marianas de Francia y Alemania- el rosario se fue especializando hasta convertirse en medio específico de esta veneración católica.

El hecho de que Tejeda eligiera aquí el rosario como una solución estructural para organizar sus textos implica una respuesta expresiva del giro que dio su vida aproximadamente en 1663, cuando tomó los hábitos de la orden de Santo Domingo, después de que la Audiencia de Charcas dictase un acta de prisión para el poeta y sus supuestos cómplices por defraudación. El cumplimiento del acta no tuvo lugar. (La vida de Luis de Tejeda es pródiga en acontecimientos de intensidad y dramatismo, que a pesar de admitir explicaciones diferentes parecen resueltos naturalmente de un modo estético: así sucede con su ingreso al convento).

La sucesión de los poemas de asunto e inspiración religiosa donde algunas alusiones a sus yerros y desengaños mundanos se leen a veces como percibidos por un alma ajena, está regulada por el componente autobiográfico también desde su estructura de acuerdo con un plan, y en este sentido el detalle de que hablemos de una obra incompleta –faltarían los textos correspondientes al último grupo de misterios, los gloriosos- admite la comparación de la tarea del escritor religioso con la del creyente que sigue repitiendo, día tras día, su plegaria con cada atardecer.

Viene al caso la referencia de otro poeta argentino que convirtió en metáfora personal la reescritura supuestamente inconclusa de sus textos, y vinculó la pertinencia de la biografía en un libro que eligió no reeditar, conocido gracias a la decisión de su viuda doce años después de su muerte. Es Borges en “El tamaño de mi esperanza”, comentando alguna disonancia entre el contenido autobiográfico y la emoción que pueden suscitar ciertos versos. Sugiere que existen objetos capaces de neutralizarla, ahorrándole al autor una

porción considerable en la tarea de adaptación genérica propia de una poética clásica. En el artículo titulado “Profesión de fe literaria” explica:

(…) Esas divergencias del juicio estético y la emoción suelen engendrarse de la inhabilidad del primero: bien examinados, los versos que nos gustan a pesar nuestro, bosquejan siempre un alma, una idiosincrasia, un destino. Más aún: hay cosas que solo por implicar destinos, ya son poéticas: por ejemplo, el plano de una ciudad, un rosario, los nombres de dos hermanas.2

Borges implica además en este fragmento que existe una dimensión intransferible de la existencia de los objetos que nos rodean que solo la literatura detecta y es capaz de proyectar.

Los rosarios pueden contarse entre los principales objetos de la piedad cotidiana de la clase alta cordobesa de los siglos XVI y XVII y, según describe Alejandra Bustos Posse en su libro Piedad y Muerte en Córdoba, hay 337 contabilizados en esta ciudad para ese período. La historiadora consigna además los materiales de que están hechos:

Del marfil, el coral o el hueso, pasan a metales como el oro y la plata; a piedras de azabache, granate o cristal, a maderas finas como el ébano, o más sencillas como el coco, sin dejar las semillas autóctonas de achiras.3

El valor que su factura y procedencia les concedían se sumaba al propio valor simbólico y afectivo del rosario, y así es frecuente encontrarlos en las detalladas listas de bienes legados en los testamentos de la época.

A esta imagen que dispensa brillo, fragancia y artesanía en el íntimo fervor de la piedad provinciana, Tejeda sumó el impulso de su inteligencia filológica, y escribió desgranando su propia lectura de la derivación etimológica de la palabra “rosario” (‘jardín de rosas’, y ‘rosa’ del latín ros:

2 Jorge Luis Borges, Obras Completas Dos, BuenosAires, Sudamericana, 2011, p.122.

3 Alejandra Bustos Posse, Op.cit., p.271.

La primera edición crítica cordobesa de la obra de Luis de Tejeda estuvo a cargo de Enrique Martínez Paz y se publicó en 1917 (un año después de la de El Peregrino en Babilonia por Ricardo Rojas en Bs.As.) en la Biblioteca del tercer centenario de la Universidad Nacional de Córdoba, con anotaciones de Monseñor Pablo Cabrera y el título Coronas líricas. En Buenos Aires se publicó después, en 1947, la edición de Jorge Furt: el Libro de varios tratados y noticias. Pasaron más de cuarenta años y otra vez en Córdoba, Oscar Caeiro preparó para Alción Casos y Ejemplos en 1994, edición crítica de una selección de textos que, junto con las Poesías líricas que ahora la completan, posiblemente sea la lectura que organiza y reenvía la obra del autor al siglo en que vivimos.

De una comparación general entre ambos volúmenes (Casos y ejemplos y Poesías líricas), llama la atención el decreciente margen que el editor se reserva para intervenir las colecciones porque Caeiro, además de actualizar la puntuación y la ortografía según la normativa actualmente recomendada, ha titulado independientemente los textos seleccionados los cuales -como se sabe- forman parte del único manuscrito sin título del códice que está en el convento carmelita. Sin embargo, mientras que en Casos y ejemplos puso los títulos de las prosas entre paréntesis, como acentuando su tarea de reconstrucción textual y la fragmentación discursiva / histórica del original, en Poesías líricas aplica los paréntesis a cada glosa suya que introduce un poema

4 Para un examen de las implicancias del desarrollo de la imagen del agua (por cuencas de río y mar) como tema en la obra de Tejeda son imprescindibles las reflexiones de Caeiro en Casos y Ejemplos, p.XXXI.

34 | Página rocío). La tópica identificación de la mujer con la flor simbólica y el completo desarrollo de las imágenes de la lluvia y el llanto4 destacan aun en el registro lingüístico tradicional del culto mariano por la operación del objeto inspirador, integrando con sabia economía los poemas escritos para culminar un destino. La experiencia enhebrada en un registro lírico se vuelve indistinta del lenguaje que la resuelve. El libro

(por extensa que sea) y libera los títulos, enfocando deliberadamente al lector en los versos barrocos, sí, detalladamente anotados al pie.

Esta singular diferencia en el trabajo de edición (al resultado del cual yo calificaría como “de bajo volumen”), admite una reflexión sobre otra diferencia en la producción de Tejeda como autor de prosa y verso, porque supone una dosis de silencio distinta para la lectura de cada género (más importante en el caso de la poesía), proponiendo así un margen más discreto para la intervención académica cuando se orienta al conjunto de poemas. Entiendo que esta restricción insiste en una meditada confianza en la significación de los textos, en su sabio anclaje en un sistema de representaciones no por remoto inaprensible ni excéntrico.

La bien conocida amplitud y hondura de la relación múltiple de Oscar Caeiro con las letras (como maestro lector, como traductor e investigador, crítico o editor en esta y otras lenguas, además de autor) explica que apenas me limite ahora a señalar la propiedad y delicadeza que precede cada poema publicado por Alción en este volumen. Su explícito interés por el aspecto propiamente lírico de los textos va presentando en las glosas correspondientes la dinámica entre cada composición y su fuente bíblica –evangélica en especial- señalando en detalle los rasgos que la singularizan.

Si se eligiera un centro en donde converge la experiencia humana de Tejeda como escritor de lengua española, formado como seglar en una de las primeras universidades de América Latina y apropiándose en Córdoba de una forma consagrada, la transparencia del libro lo conduciría a citar el soneto dedicado a Santa Rosa de Lima.

El comienzo es merecidamente célebre: sabemos que habla de Lima, pero es más fuerte pensar que escribe en Córdoba, y yo creo que la tensión en la noción de Dueño/Autor es notable (señala la transformación retórica inminente del jardín de flores en jardín de versos), y que la redondilla final es producto oportuno de la intención de incorporar la geografía peruana (americana) ante la apropiación del paisaje en la que espontáneamente todavía incurrimos los lectores locales:

Nace en provincia verde y espinosa, tierno cogollo; apenas engendrado, entre las rosas, sol es ya del prado, crepúsculo de olor, rayo de rosa.

De los llantos del alba apenas goza, cuando es del Dueño singular cuidado, temiendo se le tronche, o rudo arado, o se le aje mano artificiosa.

Mas ya que del cairel desaprisiona la virgen hoja, previniendo engaños, la corta y pone en su guirnalda, o zona.

Así esta virgen tierna en verdes años cortó su Autor y puso en su corona; ¡oh bien anticipados desengaños!

Redondillas

Hoy la América se goza de ver trocada en estrella luciente del cielo y bella la que en sus campos fue rosa.

La mejor parte de una presentación como esta es cuando una consigue darle la palabra al autor del nuevo libro, por eso ahora son de Oscar Caeiro estas palabras, cuando en la charla que tuvimos a propósito de esta reunión me dijo: “Mi preocupación sobre Tejeda ha sido siempre que no se lo lee. Trato de decir que a mí me parece que vale la pena”.

1.- El derecho al Baúl

Cajón, baúl, cofre de los recuerdos son lugares comunes de oradores ocasionales. No es el caso de Memorial J. Testimonios de un interno del Hogar Escuela Juan Perón (1952-1957) de Juan Maldonado en que se usa indistintamente la metáfora, al parecer muerta, de Baúl o Cofre de la memoria.

A primera vista, la representación nos ofrece un objeto cerrado que solo ocupa un lugar en el espacio exterior; pero, si se abre, lo de afuera queda abolido y todo es novedad, sorpresa: sobreviene la vivido y no dicho. El volumen material pierde sentido porque acaba de abrirse otra dimensión: el mundo de la intimidad imaginativa que no está sometido a la comprobación de la razón. Los recuerdos reviven en nuestro corazón lo que ya no existe, tratan de captar algo que el presente deniega: la significación del pasado. Pero ese registro es función de la imaginación. El pasado, ausente de la percepción, es lo que no está dado. Para que al fin sea, será necesaria la palabra, que se hable de él y se lo describa: habrá que afrontar las fronteras de la realidad. Entonces, imaginamos.

La imaginación interviene en la conciencia del pasado, pero también en el presente. En efecto, existimos por el sentido que nos atribuimos: soy lo que creo ser; y antes de esta conciencia de mí mismo, no existo. De tal modo, la conciencia es imaginación. Con esto quiero señalar que una autobiografía puede ser leída como una novela; pero, ese costado novelístico no opaca el valor y la lucidez que la memoria reimprime.

Está claro que nunca llegaremos al fondo del “baúl de la memoria”. Por eso, al abrir Memorial J, iniciamos un viaje a esa dimensión infinita de la intimidad en que las figuras se confunden en una oscuridad primordial, en un caos que busca formalizarse en lenguaje, en escritura. Desde la noche del baúl de la memoria nos disponemos a convivir retazos de la vida histórica de un niño que viene a dar testimonio de una “niñez enmudecida”, que se acerca “en busca de salvación, a la profundidad de lo desconocido”, a lo que está “en las aguas que conforman el ser”.

2.- Niñez enmudecida: únicos privilegiados

Tal como lo pide el autor, el nombre del protagonista, para nosotros, será su inicial: Jota. Jota nos invita a un viaje iniciático en busca de la primera habitación del ser que presenta como oscuridad. Una zona inasible, no detectable para la razón frígida, todavía sin signos que la expresen. Se trata de atravesar el umbral de nuestro lado oscuro; “la antesala del horror sagrado”. Al borde de ese territorio innombrable, habitación de los dioses, alumbra una esperanza: animarse a nombrar. La palabra es un fiat lux y “la luz ofrece una posibilidad. Eso que se nombra y nos imaginamos semeja el conjunto esperanza/guía”.

Jota está marcado desde sus primeros pasos por la ausencia y la intemperie. Por lo pronto, Jota, el que habla, elige, como narrador, cambiar constantemente de registro. Ese pasaje se realiza por el cambio de personas verbales del narrador para armonizar una desarmonía básica: Jota, sujeto individual; y Jota, sujeto histórico. En efecto, es un niño de dos casas. Ambos espacios ofrecen un rasgo común: están marcados por una fuerte cultura popular oral, pero también por libros y revistas.

Arrojado en el oscuro mar del acontecer, aferrado al salvavidas de la memoria, los hechos oscilarán siempre entre la vida familiar en la quinta de Camino a San Antonio, en una familia numerosa agitada por los avatares del pueblo trabajador, y la vida en comunidad en ese milagro histórico que fueron los hogares escuela creados por la Fundación Eva Perón. Participamos, así, dramáticamente, del recorrido vital de un niño entre 1952 y 1957. El vaivén entre los dos hogares constituye un testimonio vivo de la unidad de sentido de un retazo de vida. El hogar individual aparece huellado por la ausencia del padre desde los ocho años. Es un espacio-tiempo pleno de expansión vital: las travesuras en los amplios espacios de la quinta, la presencia casi muda de la madre y los hermanos, la voz del padre al que no volverá a ver pero que nunca deja de hablar. El sigue hablando hasta después de muerto, desde un no-lugar de tinieblas y soledad, pero siempre aferrado a sueños imposibles, a esperanzas en derrota. Quizás al delirio. La casa paterna es también el lugar de la misteriosa pared que es, por un lado, un muro infranqueable y, a su vez, la pantalla en que se representan las ensoñaciones, los sobresaltos, los desconciertos, las pesadillas y el horror del niño. Donde, campo de batalla de

la imaginación y lo imposible, lo innombrable comienza a hablar. Para eso, habrá que saltar paredes y escalar murallas: dos simbolismos recurrentes a lo largo del libro.

Pero Memorial J, es algo más que una búsqueda de sentido en la infancia. Es la memoria de un momento histórico de la patria, su puesta en palabras desde la perspectiva de un niño. Esa palabra es inédita, puesto no que ha sido registrada por autores de textos escolares ni por los minuciosos historiadores canónicos. O sea, no está en los libros.

Juan Maldonado no renuncia, por cierto, a su condición de sujeto histórico y decide darle la palabra a la “niñez enmudecida”. Sabe que no habrá justicia para lo destruido por el “candente fierro de la barbarie”. Nos ofrece, por tanto, el testimonio de un niño interno en lo que comenzó siendo el Hogar Escuela Juan Perón y concluyó como Instituto Pablo Pizzurno, luego de la caída del peronismo. “Ese instituto, años más tarde de los tiempos de la Libertadora, fue reducto cada vez más deteriorado y empobrecido, material y moralmente”.

El memorial es una “demanda contra el olvido” (como diría González Tuñón). Es resucitar palabras. Negarse a dejar pasar una “niñez enmudecida”. Nadie, ningún historiador, narró el horror liberticida de los niños. Esa niñez enmudecida no tuvo abogado defensor. Los niños fueron amordazados por la historia escrita: “Nadie de aquellos casi quinientos niños, compañeros, amigos tan queridos y únicos, ha podido escribir y publicar su tiempo de vida en ese sitio” (p.14).

De pronto, el 16 de septiembre de 1955, “una estrepitosa caída”. Se cruzan la gratitud y el horror, sobreviene el desamparo y la crueldad representados por el Estado sobre niños indefensos: “Acompañan esta atroz circunstancia la ausencia de una parte notoria de la clase dirigente que no detuvo jamás sus ojos en la niñez”. La situación que sufrieron los internos del Hogar Escuela Juan Perón nunca fue tratada desde el punto de vista de los derechos humanos (p.15): “Hasta la fecha nadie habló en defensa de los afectados, de aquellos niños que fuimos, humildes en enorme mayoría, e indefensos ante el mundo. No hubo voz para los que, una vez en la vida fuimos privilegiados y luego nos pusieron en el campo de la escoria, el cual fue igual a un presidio infantil” (p.16)

Así fue el pasaje del Paraíso al Infierno. Y Jota viene a romper el “sospechoso manto de olvido sobre esos seres inocentes que pagaron con crueles sufrimientos, “la osadía de haber vivido días felices y en plena libertad”.

Envueltos en tinieblas, los tres avanzan en la oscuridad. ¿Quiénes son?: “El que murió y Jota quien ahora puede hablar, decir, eran apenas dos niños de seis y cinco años llevados de la mano por La que no decía” (p.46). De la mano de la madre (oh el silencio de las madres que deben entregar sus hijos a un destino) dos niños son llevados a enfrentar, por primera vez, el mundo. Es un trayecto de expulsión. Imborrable huella: ser exiliados de la propia casa, borrar las huellas de la infancia. Van apresados por la “dura garra de la necesidad”. Caminan extraviados, en silencio. Calzan alpargatas, visten humilde ropa. Solo el cielo estrellado y la ignorancia de lo que vendrá. Llenos de incertidumbre, los cuerpos infantiles avanzan. Por fin llegan, la travesía concluye: “Ingresaron a un edificio enorme, cruzaron debajo de una arcada y transpusieron la puerta principal. El edificio estaba totalmente iluminado” (p.51). La que no decía habló con alguien y los dejó abandonados.

Ya están en el Hogar Escuela Juan Perón y los primeros días fueron de “aflicción y dolor”. El primer paso, en estado de alteración y desconcierto, fue acudir a la agresión. Luego despuntó la amistad con El que sonríe. Se empieza a compartir desde la conversación al dulce de batata. Jota llevaba, los fines de semana, las fantásticas narraciones de su amigo para compartir con sus hermanos. Poco a poco se va adaptando, se va produciendo un estimulante paso del yo al nosotros que anuncia buenos tiempos. Se iba incorporando a un “habla colectiva”. Fue comprendiendo el nuevo lugar, le esperaban cinco años en el Hogar Escuela de la Fundación Eva Perón: “Soporte inicial que marcó toda la vida de Jota”. En ese palacio, todo era deslumbrante para los niños: “No podían creer cuántas buenas cosas tenían a mano y todo se distribuía por igual a cada uno de los que fueron llegando” (p. 69). Poco a poco se van haciendo “compañeros”. El nuevo día era un “fragmento de la más radiante eternidad”.

El niño sentía “el afecto que lo rodea” (p.72): “Lo primero que Jota trae de su memoria es la mano afectuosa de una de las preceptoras. Ellas fueron artífices en la contención, brindaron afecto (p.73). En el Hogar: “todo estaba bien dispuesto y planificado para que la diversidad de niños y niñas pudieran

disfrutar una vida digna”. Ocho comedores, salas de juego y lectura, enfermería, atención médica y odontológica, galerías, patios de juego, canchas para la práctica de deportes, hamacas y salas de juguetes, triciclos, sulkyciclos, monopatines “disponibles para todos los internos”. De tantos lugares, para Jota, el más querido era el Salón de Actos. Dos veces por semana, veían películas (p.75). Fue así como las primeras aflicciones fueron quedando atrás. El buen trato, el cariño y, sobre todo, la libertad de realizar juegos de todo tipo, fueron cubriendo los “huecos iniciales”.

Había, además, un taller para los ómnibus que los transportaban diariamente a la escuela pública. También una quinta. A esa huerta iban los niños a jugar con los caballos, tocarlos. Jota viene a dar testimonio de que vivió una infancia “rodeado de afecto, libertad, juegos, contención y personas con las que establecía un intercambio continuo”. Aunque exiliado de su hogar paterno, era un “paso a favor”.

Por supuesto que por la mañana concurrían a la escuela y, por la tarde, hacían sus deberes acompañados de sus preceptoras. Y más: la libertad de reunirse en espacios amplios para jugar antiguos juegos infantiles de la cultura tradicional: la payana, el trompo, las bolitas, el balero. Pero también las lecturas de la Chola Pérez, el ludo, la pileta, los campeonatos Evita.

Ciertamente, un testimonio “cercano a la ficción”. Las picardías de los niños, la felicidad de sentirse compañeros: “Lo excepcional no tiene frecuencia, aquellos días de Paraíso no se han repetido, al menos hasta hoy”. Por ello quien narra sabe que algunas de las páginas del Baúl, el reiterado Baúl, puede ser de utilidad para que un lector salga de paseo “a mirar la vida con otros ojos”. El enorme tiempo de la infancia está pidiendo hablar.

4.- El infierno: niños presos políticos

“Jugábamos por la mañana en el parque. Creíamos que era sábado. Pero no, fue viernes. Viernes 16 de setiembre de 1955. Día incógnito y secreto (…) desde las primeras horas” (p.189). Los aviones Gloster sobrevolaban estruendosos, se escuchaban cañonazos hacia el centro de la ciudad. Frente al Hogar Escuela llegan camiones de los que baja un numeroso grupo armado.

42 | Página

Lucen brazaletes con dos letras: M.R. Las preceptoras llevan los niños adentro.

Pasado un tiempo, arriban soldados del Ejército Argentino leales a Perón. Ocupan el edificio. Trazan estrategias de defensa. Un capitán los reúne y les pide que obedezcan a las preceptoras. Estas, atrapadas, asediadas, corren por los pasillos. “Entre nosotros, se inició aquello que, en los niños, se construye como una ilusión de autodefensa: comenzamos a quitarnos las gomitas de los elásticos de los calzoncillos para hacer gomeras y tirar piedritas de arena para combatir al enemigo” (p.192).

Lo primero que barrió el fuego enemigo “fueron las letras de bronce colocadas sobre la arcada de ingreso donde se leía: “Hogar Escuela Juan Perón”. Los soldados se ven desbordados por el ataque a los M.R. (Movimiento Revolucionario): “era el nombre que se pusieron los cobardes, la banda de asesinos que tanto tiempo ha gobernado nuestro país”. A las seis de la tarde los niños son evacuados y los distribuyen “en hospitales, iglesias y hasta comisarías”.

Esa noche dolorosa comenzaron a presagiar lo que vendría. Sus preceptoras les decían: “Ya verán, se darán cuenta lo que es dormir en colchones Pullman. Ya verán lo que es la educación, la comida y los juguetes. Se acordarán de Evita y Perón”. Jota reflexiona. Esas palabras fueron exacta profecía de lo “que más tarde, nos devolvió, de modo cruento, el gobierno de la Libertadora destruyendo nuestros sueños y arrasando un ideario que no regresó nunca más a este país”. Resuena, entonces, la palabra de la niñez enmudecida: “Ningún dirigente peronista, o de otro partido dijo, jamás, en forma abierta, algo serio de aquel Primer Genocidio Infantil en Argentina. Porque cometer genocidio no es solamente matar una vida. Genocidio es matar ilusiones de miles, de millones de niños y trabajadores a lo largo y ancho del país” (p.194).

El relato de Jota pasa a detallar lo que aconteció en el interior de la institución, “lo que cada niño debió soportar con la llegada de la llamada Revolución Libertadora, tiempo oscuro y ruin.” Por los pasillos del Hogar, por el país, “transitó libre el odio, un odio agazapado, cobarde, extendido en plenitud desde el centro del poder cultural, económico y político de Argentina”.

Los niños comienzan a ser castigados y amenazados. El odio se empeñaba en destruir lo que había sido su amparo: “Una vida digna para tantos niños humildes”. Lo internos comenzaron a ser castigados por nimiedades:

43 | Página

plantones, encierros. Habían comenzado a ser otros. Estaban cautivos y en silencio. Desalojados de la ternura, el afecto, la dignidad del comer y estudiar, ingresaron “en el oscuro laberinto de lo que se conoce, vulgarmente, como infierno”. Se estaba demoliendo “un templo consagrado a dar cariño, contención, educación a los niños humildes”.

Ese silencio de la niñez enmudecida tampoco dejó huella escrita: “lo que en ese interior se vivió, no hay una obra literaria, una película, un cuadro (…) No hay Guernica para nosotros. No hay trozo de pan en la historia argentina para tantos niños castigados”. No hubo político, ni juez, ni dirigente gremial, ni cura que se jugara por esos niños. Solo Eva donó su vida. Lo demás es mentira: “Pueden sumarse y odiar lo que digo, no me importa, no me importará jamás”. Jota siente que la memoria se ha convertido en testimonio de cómo, en el Hogar, “desaparecieron las sonrisas, se instaló el reinado de la represión.”

Anuncios

Les quitaron la comida. En lugar de café con leche, tostadas con manteca y dulce, pasaron el mate cocido con una rebanada de pan. Les arrebataron la educación, la ropa, los juguetes, la salud. Debían traer azúcar desde su casa. Los golpeaban sin posibilidad de queja. Los obligaban a rezar un rosario completo puestos de rodillas al lado de la cama y suprimieron los espacios de recreación. Por cualquier falta, los arrastraban y los ponían contra la pared. Los comandos civiles se paseaban por los dormitorios con el arma en la mano. Nunca los niños habían imaginado tanta maldad entre los hombres. Era el regreso a la oscuridad: “la Revolución Libertadora, no solo mató en los basurales de León Suárez, fusiló los anhelos de millones”. Pero también los niños inician, junto al pueblo trabajador, una peculiar resistencia. Jota y sus amigos planean y ejecutan fugas. Ahora bien, el más asombroso acto de resistencia fue obra de un compañero de apellido Vaca. Su hazaña fue rescatar, el mismo 16 de setiembre de 1955 el cuadro de Eva Perón antes de que se lo llevaran los saqueadores. Con la complicidad de un mecánico peronista, la imagen es escondida en la sala del taller. Hacia allí peregrinan todos los jueves un grupo de siete amigos para contemplar el ícono: “hacíamos una escapada furtiva y mirábamos unos minutos el bello rostro de Eva, rostro que representaba lo mejor de nuestra vida” (p.233).

La vida de los internos había cambiado. Habían sido condenados al infierno. Ahora el Hogar era un calabozo y los niños presos políticos. Debían aprender a soportar, en silencio, castigos corporales, amenazas, penitencias,

44 | Página

privaciones: “Presos políticos infantiles. Presos sin causa, sin juicio, sin abogados defensores. (…) Representábamos la aglomeración inútil, escombros, lo que sobra a la sociedad” (p.263).

Jota llega a una conclusión y una pregunta: “Los desposeídos del mundo no tienen Baúl. ¿Por qué no puedo tener Baúl? El baúl de Jota es, en realidad, el cofre de la memoria del pueblo: el inasible memorial. Juan Maldonado nos guía, Virgilio del fin del mundo, por los laberintos del cielo y del infierno. He omitido numerosos episodios. Solo intenté peregrinar junto al lector hacia la raíz de una poética construida desde la oscuridad y la intemperie. El Baúl abierto nos sumergió en un espacio desconocido y caótico. Saltan sin orden, pero bien guardados, cada uno de sus días y sus noches.

Ordenar oraciones perdidas, sintaxis desarticuladas, fue un duro camino hacia la realidad por la poética, un tránsito por el indescifrable sendero que linda con lo sagrado. El memorial es canto, epopeya; pero, el valiente testimonio es admonición a una sociedad que ha silenciado el vilipendio de los niños. Por suerte, escritores como Juan Maldonado están dejando hablar el grito amordazado de los niños y mujeres de ese retazo trágico de la vida argentina. Tal el caso de estos dos nombres cordobeses: Zulma Zárate y Mariano Pussetto.

Como concluye nuestro Jota, del “hervidero de voces” solo quedan sombras en las palabras escritas. Sin embargo, “el acto de escritura, es un fragmento más que la memoria ha hecho posible para que, tal vez, sea visto. Como decía Pessoa: ver las cosas siempre como si fuese la primera vez”.

Fuentes: Maldonado Juan, 2022, Memorial J. Testimonio de un interno del “Hogar Escuela Juan Perón (1952-1957). Córdoba: Ediciones la Huertilla. Para ampliar el concepto de “historia no escrita” o “niñez enmudecida”, recomiendo la lectura de los siguientes libros: Pussetto, Mariano, 2022, Lo que era un paraíso se tornó un infierno. Córdoba: Alción Editora. Zárate, Zulma Patricia, 2022, Eva Perón en la cultura política de las mujeres cordobesas, Córdoba, UPC.

Córdoba ha tenido muchas visiones a lo largo de su historia. La mayoría fueron efectuadas por personas que no eran nativos del lugar. La primera de ella es la reflejada por Domingo Faustino Sarmiento en su emblemático libro Facundo. El sanjuanino observa una Córdoba pre-moderna, encerrada, monárquica, colonial y monástica. “Un claustro, encerrado entre barrancas”, decía, por contraposición a Buenos Aires, abierta, amplia y moderna. Por supuesto esa visión estaba enmarcada dentro del debate de civilización o barbarie propuesto por el llamado primer maestro.

Joaquín V. González, riojano, asentado en la ciudad temporalmente, nos da una visión de una Córdoba decimonónica luchando entra su tragedia de origen (el colonial, español, marcado sobre todo por la presencia de la orden de los jesuitas) y una ciudad que se avizoraba que iba cambiando, y sobre todo por la universidad, que le daba amplitud de miras y las incipientes barriadas fabriles.

Igualmente, el catalán Juan Bialet Masse, que se instaló en Córdoba a raíz del contrato para construir el Dique San Roque, observa una ciudad que va cambiando, dejando de lado su raíz colonial y transformándose en una urbe con gran energía, decía él quizás ingenuamente.

La Reforma Universitaria (1918) trastocó aquella visión primigenia de Sarmiento, contraponiendo una Córdoba civil, laica, abierta, universal.

En la Elegía que Enrique González Tuñón lee el día en que justamente es enterrado Deodoro Roca, el gran ideólogo de la Reforma Universitaria, Tuñón describe, en 1942, a nuestra tierra como “una ciudad de nichos con espectros feroces, de ventanas ciegas, de antiguos muertos de levita y retratos al óleo de los antiguos muertos de levita…, que todavía, más allá de la ceniza, consiguen opíparos nombramientos oficiales para sus descendientes; Córdoba de marchitas vírgenes arrepentidas, arañas nocturnas hilando infamias, el cretino importante y las familias venidas a menos; Córdoba con poetas que hablan de efebos rosados, con ruiseñores ciegos; Córdoba del pequeño burgués, del

filofascista y del encapuchado, topo, rata huidiza, mosca verde”. Pero va más allá y la narra como “Negra ciénaga, vivo cangrejal oscuro, esa Córdoba es ciudad triste de toda tristeza: arañas, sudarios, telegramas del señor Ministro, subvenciones a campos de concentración, murciélagos y nidos de murciélagos”.

Aparecida en 1966, Una luz muy lejana es la primera novela publicada por Daniel Moyano, luego de varios libros de cuentos. Si bien algunos le atribuyen carácter universal y atemporal, bastan un par de menciones epocales –la construcción del edificio de correos y una carta enviada a Evita– para ubicar el desarrollo de la novela hacia finales de la década del 40 y principios de la década siguiente. En esa Córdoba preindustrial a Ismael, joven inmigrante del interior del país, le llaman la atención las estatuas, las iglesias, los edificios, los puentes, pero también el río serpenteante, el movimiento incesante del centro y los animales domésticos de los barrios pobres. Como si se tratara de un recreo, el joven protagonista algunos días se dirige hacia los márgenes elevados de la ciudad y la observa a sus pies. Esta metáfora concentra las contradicciones que encarna mientras erra por esa ciudad desconocida, por momentos sórdida, en la que no tiene a nadie, es llevado por la corriente de los días y de las relaciones humanas hacia la inquietante periferia, territorio de iniciaciones que Moyano despliega con una poética áspera y sin embargo redentora. Moyano nos muestra el modo de vida de las clases populares de Córdoba en esa época. El libro fue reeditado en 2022 por Editorial Caballo Negro.

La mala vida de Roberto Ferrero editada por Edit. Alción en 1987, es un ensayo sobre la llamada marginalidad en Córdoba. Roberto Ferrerohistoriador cordobés que trabajó sobre la “mala vida” en Córdoba en el periodo de 1880 hasta las primeras décadas del siglo XIX- señala que el tema de la “mala vida” no ha sido prácticamente tratado en el espacio local pero que, sin embargo, y esto es lo que merece especial atención, es un tema que sigue vigente entre nosotros. Incluso ahora se presenta de manera más brutal y trágica, con la dicotomía periferia vs centro, asentado éste en el trípode: elitereligión-docta.

Más cercanos a estos tiempos, Antonio Marimón, en su libro El antiguo alimento de los héroes, (Ediciones Letras y Biblioteca Córdoba, 2010), nos muestra una ciudad totalmente distinta: se trata de la Córdoba obrera, fabril, insurgente, es la del Cordobazo, pero también de la dictadura feroz que azota sus calles desiertas.