Guida alla scoperta delle sirene di Serenella Quarello, Fabiana Bocchi © 2020 Serenella Quarello, Fabiana Bocchi © 2023 Solone srl per questa edizione Collana Horror, 19

Direttore Editoriale: Nicola Pesce Ordini o informazioni: info@edizioninpe.it Caporedattore: Stefano Romanini Ufcio stampa: Gloria Grieco ufciostampa@edizioninpe.it Coordinamento Editoriale: Valeria Morelli Correzione bozze: Ada Maria De Angelis Progetto Grafco cover e quarta: Valeria Morelli

Stampato tramite Tespi srl – Eboli nel mese di marzo 2023 Edizioni NPE

è un marchio in esclusiva di Solone srl Via Aversana, 8 – 84025 Eboli (SA) edizioninpe.it facebook.com/EdizioniNPE twitter.com/EdizioniNPE instagram.com/EdizioniNPE #edizioninpe

Serenella Quarello – Fabiana Bocchi

Guida alla scoperta

delle sirene

A Giada, sirena cittadina e a Matteo, moderno tritone cerialese Serenella Quarello

Per Sofa, piccola sirena. Che il tuo passaggio lasci una traccia sulla via delle acque… Fabiana Bocchi

Essa lo guardava, non già come una bestiolina, una iguana giovane… Non sapeva neppure lui in che modo lo guardava, ma certo vi era in quegli occhietti una severità e una lacera interrogazione […] L’Iguana, Anna Maria Ortese Il richiamo del mare è un canto di sirena. Nico Orengo

Ci sono guardiani che restano così a lungo in un faro da cominciare a sentire il canto delle sirene. I guardiani del faro, Emma Stonex

Introduzione

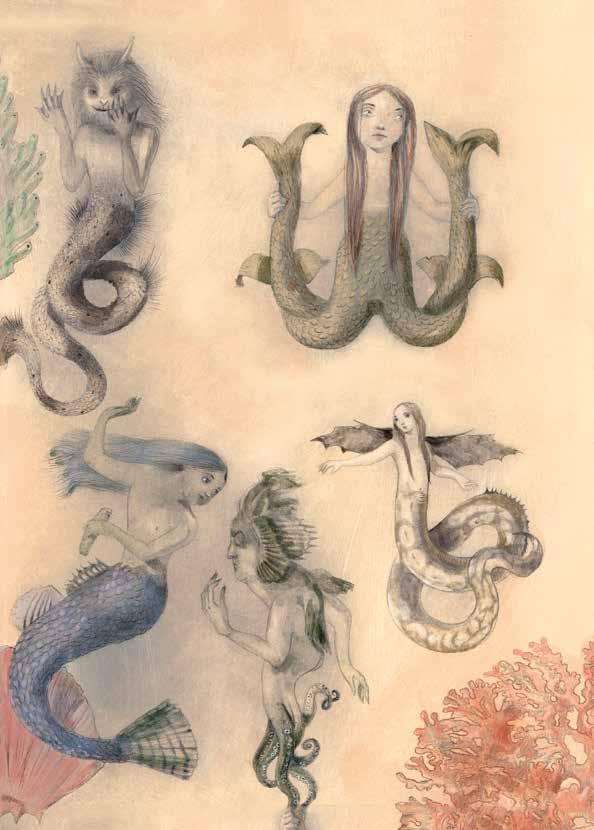

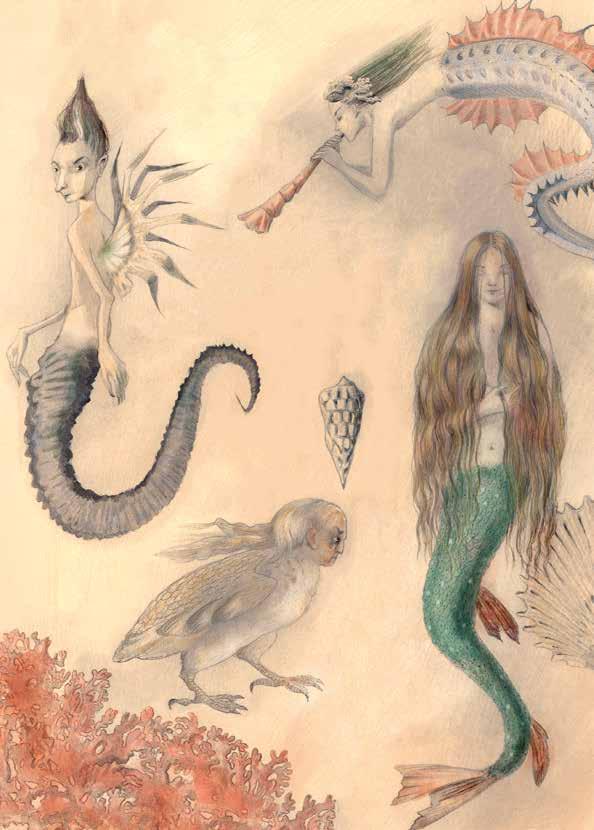

Nel Corso del tempo, le sirene cambiano forma1 Cambiano forma, ma non essenza in quanto eterne portatrici di conoscenza antica che dispensano nelle forme più mutevoli: canto per chi è pronto ad ascoltarle, vendetta o amore che può essere purissimo o fatale e, per forza di cose, irrealizzabile. L’unione cercata tra creatura marina e creatura umana è un impossibile.

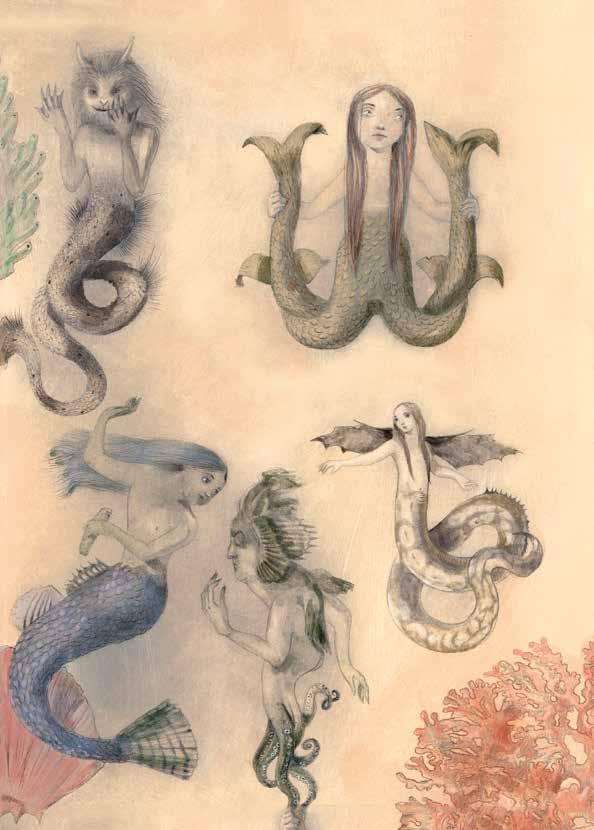

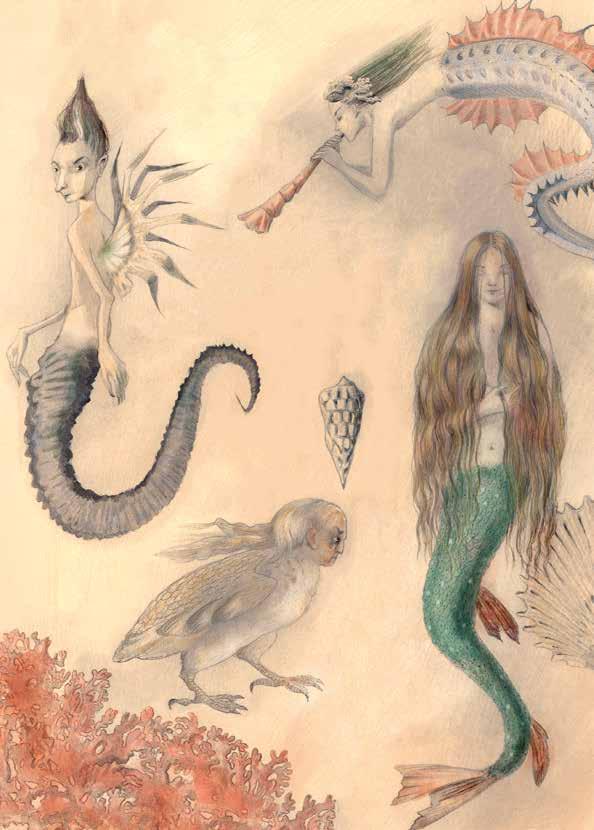

Fascinose, sfortunate o malefche, cambiano aspetto attraverso i secoli, le culture, assumono sembianze metamorfche: pesci, serpenti, foche, cigni con busto e volto di donna. Da Occidente a Oriente, il mito della donna pesce scivola e muta assumendo forme diverse, caratteristiche diverse, ma accomunate da quell’essere liquido e cangiante che è la loro sostanza. Una sostanza che sfugge con guizzo di pesce.

L’acqua, dolce o salta, lacustre, fuviale od oceanica, è l’elemento unifcatore. L’acqua purifca, è alla base del ciclo della vita, anche di quella delle sirene e delle creature che in essa e di essa, vivono. Ma essa può essere anche stagnante, paludosa e celare sirene mostruose che simboleggiano pericoli nascosti.

Quasi in ogni corso d’acqua vive una sirena, una ninfa, una fata acquatica: dalla pozzanghera al ruscello, dal torrente al fume per arrivare fno al mare e agli oceani. È il popolo dell’acqua.

E non pare esserci luogo al mondo in cui non esista una leggenda avente per protagonista una creatura acquatica, ch’essa sia la siren classica alata o la mermaid con coda di pesce.

1 Jorge Luis Borges, Manuale di zoologia fantastica, Einaudi, 1962, p. 141.

Il libro che avete tra le mani è un viaggio virtuale a caccia di sirene, che può trasformarsi in guida per compiere un viaggio reale, poiché tocca luoghi di tutto il mondo, esotici e vicini sulla scia delle leggende, dei miti e degli avvistamenti, ma esistenti. E ognuno di essi, se anche dovesse deludere per il mancato incontro sirenide, non deluderà per le bellezze e le curiosità che rendono afascinante agli occhi delle sirene il nostro mondo umano. La sirena da sempre è attratta dalla terra così come gli umani da sempre sentono attrazione per il mare e per quella “canoscenza” che Dante attribuisce come virtù umana e che forse solo Ulisse poté sforare senza poter appropriarsene davvero.

Che ci resta allora se la sirena, con un colpo di coda, ci lascia a terra? Un suono remoto che sa di canto antico, un silenzio pieno di musica e fascino o semplice spuma di mare.

E allora non resta che metterci in viaggio sulla scia di questa spuma…

Introduzione

13

Sirene: tipi e topoi

Le ninfe: sirene e spiriti delle acque

La sorellanza delle Naiadi

Il confne tra ninfa e sirena, nella mitologia greco-romana, è labile, liquido proprio come l’elemento che le accomuna: l’acqua. Tutto pare avere inizio da lì: la sirena, il mito, la Grecia, l’acqua.

Il vero nome delle ninfe-sirene acquatiche è Naiadi: una sorta di sorellanza fatta di ninfe afni, ma diverse giacché ciascuna è deputata a un compito il quale, quasi sempre, ha a che fare con la protezione delle acque.

Alcune vantano un padre importante: Giove che, da noto fedifrago e con buona pace della moglie Giunone, ha seminato per il mondo diverse e numerose creature concepite con dee, semidee, ninfe e chissà quali altre creature.

Altre sono fglie di semplici spiriti delle acque.

Le Plene: sono le sirene dei buoni consigli. Con voce cristallina che ricorda il suono dell’acqua corrente, attirano coloro che passano accanto al ruscello dove abitano e, sotto forma di piccoli uccelli verde smeraldo, regalano consigli agli umani che li meritano, che dimostrano loro gentilezza e, soprattutto, solo se ne avranno voglia.

Le Pegee, sono le custodi delle sorgenti insieme alle sorelle minori, le Crenee, preposte alla cura delle fontanelle. Quando queste guardiane dell’acqua vedono passare un bel ragazzo, se ne invaghiscono all’istante e cercano di trascinarlo nell’acqua come capitò a Ila, uno degli eroi degli Argonauti che, per un bacio, fnì nella cascata Pegea. Era davvero bellissimo Ila ed era impossibile resistergli.

Le Potameidi, sono le ninfe dei fumi; sono capricciose per natura, ma allo stesso tempo buone d’animo, dispensano l’acqua agli animali e ai campi coltivati. Sono guaritrici e golose e per questa ragione i contadini portano loro pane e miele al fne di propiziarsele, per sé, per il bestiame, per i campi.

La Grecia dell’acqua dolce: il

Lusio

Può competere un semplice corso d’acqua dolce, che sia un fume o un lago con lo splendido Mar Egeo che abbraccia la Grecia? Basta addentrarsi nell’entroterra greco per accorgersi che sì, niente da invidiare a spiagge e chilometri di coste.

Dall’Alcmone, il più grande al delta zeppo di uccelli migratori dell’Evros, dalla Tracia all’Alfeo del Peloponneso, i corsi d’acqua greci si snodano tra anfratti, gole e rocce che all’improvviso aprono al visitatore oasi e specchi d’acqua strepitosi.

Il nostro preferito è il Lusio o Lousios, afuente dell’Alfeo, nella mitica Arcadia. Nei suoi meandri si celano le ninfe sirene. Un trekking lento è l’ideale per tentare di avvistarle. Anzi, se sarai gentile, saranno loro ad avvistarti e ad avvicinarsi a te.

Nei pressi di Karitena scoprirai sapori di montagna insospettabili nell’assolata Grecia e anche che può fare molto freddo lontano dalla costa. Scoprirai la località di Gortyna, proprio alle sorgenti del Lusio le cui acque, dietro gentile concessione delle Naiadi, vengono da sempre utilizzate per l’idroterapia nelle piscine dell’Asclepeion, il tempio di Asclepio o Esculapio (371 a.C.) che ofre una vera e propria immersione nel genium loci. Vale la pena salire fno all’acropoli, sempre che la vegetazione incolta e particolarmente lussureggiante te lo permetta. O saranno le ninfe a decidere se la salita ti sarà concessa?

Stando a quanto raccontano le cronache di Cicerone2 le spoglie mortali, anzi, semi-mortali, dato che Esculapio era fglio di Apollo e di una mortale, si troverebbero proprio lì. Un luogo perfetto per la cura del corpo e dell’anima: acque curative e tempio di Esculapio, protettore della medicina anche se Cicerone lo defniva solo “cavadenti ed inventore del purgante”.

2 Cicerone, De Natura Deorum, iii 57.

guida alla scoperta delle sirene

18

Dalle pozze d’acqua al… mare

Le Eleadi, con il corpo ricoperto di squame, sono le timide sirene degli stagni. Se ne stanno nascoste dietro agli uccelli di fume, ma ogni tanto si afacciano per aiutare chi è fnito a bagno nel fango. Sono amiche di orribili mostri d’acqua dolce e vanno pazze per l’oro.

Ben diverse sono le sorelle Limniadi, ninfe delle acque putride. Malevole, si divertono a far da guida ai viandanti sperduti per poi abbandonarli nel bel mezzo della palude dove vivono. Forse sono solo in cerca di compagnia…

Le Asrai sono le più delicate e minuscole. Quando vengono catturate o anche solo scoperte, si sciolgono in una pozzetta d’acqua.

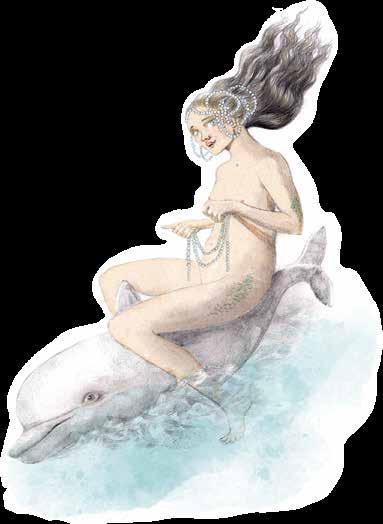

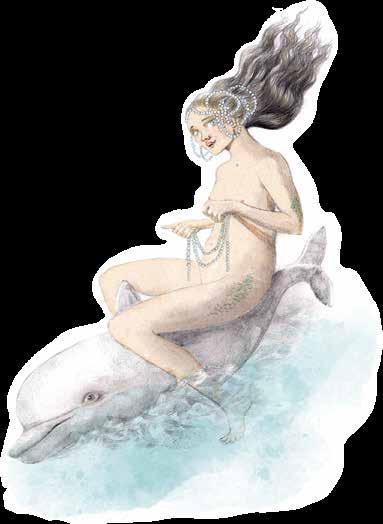

Le Nereidi sono quarantacinque (cinquantuno o trentatré secondo fonti diverse), tutte fglie di Nereo, fglio di Gea, la Madre Terra, detto “il vegliardo del mare” da Omero e dell’oceanina Doride; abitano nel Mar Mediterraneo e hanno nomi evocativi quali Galatea, Nesea, Agave… Una di esse, Tetide, fu la madre dell’eroe Achille.

Benevole, con i capelli intrecciati con perle e a dorso di delfni, esse costituivano il corteo marino di Poseidone (Nettuno).

Le ninfe : sirene e spiriti delle acque

19

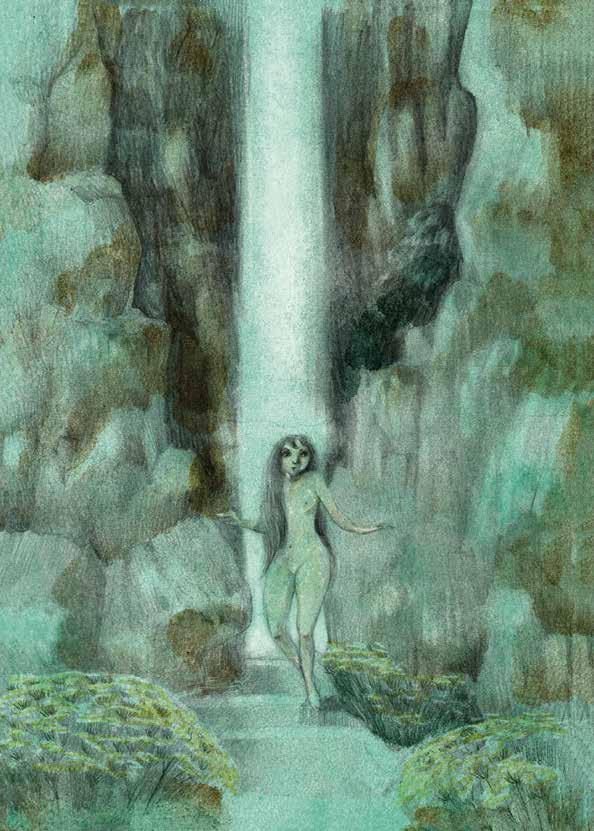

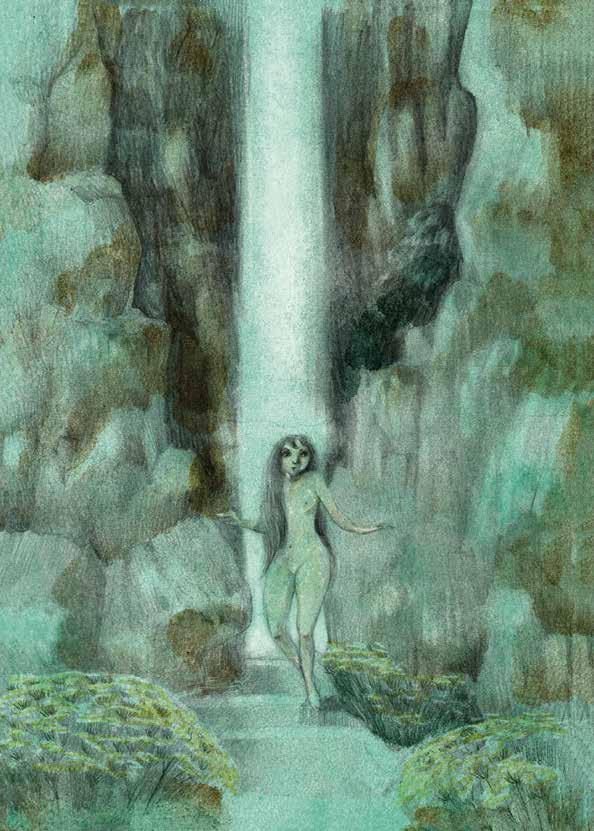

La Cascata Neraïda, fata, sirena o assassina?

Per cercare una ninfa-fata, il luogo perfetto è l’Isola di Kythira o Citera, afliata alle Cicladi del Peloponneso, tra Ionio ed Egeo, è in verità lontana e “diversa” dalle solite mete del turismo. Con i suoi infussi bizantini e italiani, è un’isola agricola e marinara al contempo.

L’isola si trova infatti al di fuori dei circuiti turistici e per questo motivo, sorprende non appena si sbarca dal traghetto o meglio, dalla barca a vela.

Un po’ di fascino le viene anche dall’avere dato i natali ad Afrodite (Venere) sorta dalle acque laddove Zeus (Giove) evirò Crono (Saturno) buttandone gli attributi sessuali in mare.

Attributi a parte, l’isola è un tripudio di fori giallo-ocra di elicriso, il fore del sole che sembra stendere un yellow carpet per il cacciatore di sirene che presto lascerà le casette bianche e il tappeto forito per cercare le cento cascate dell’isola.

Una in particolare: Neraïda.

Il nome è un assaggio sul programma: Neraïda signifca fata, ma è nota anche come Fonissa, assassina. E questo è il quid delle ninfe-sirene: un po’ fate, un po’ assassine.

Punto di partenza deve essere il kafenion nella piazzetta del borgo medievale. Un po’ malconcio, ma con un suo fascino. Il modo migliore per iniziare l’esplorazione è scottarsi la lingua con un cafè greco, tra gli uomini impegnati a giocare al tavli (una specie di backgammon) con vista sulla cascata. Se preferisci rimandare il trekking al giorno seguente e star lì ancora un po’ a goderti il tramonto tra piazzette e tavoli garbati, un fatourada, liquorino profumato ai chiodi di garofano e cannella può essere un’alternativa al kafès ellinikos.

Lasciate le grotte come la Aghia Sofa, i monasteri come quello della Panaghia Mirtidiotissa e villaggi che profumano di mirto, la Cascata t’incanterà, cercatore di sirene, fascinosa come le ninfe che si indovinano tra le rocce e gli spruzzi d’acqua.

Dietro, da qualche parte, c’è il mare delle Nereidi, blu profondo.

Le ninfe : sirene e spiriti delle acque

21

Le Oceanine, fglie del mare

Le Oceanine: una genealogia complessa

Restando nella mitologia di ascendenza greca e latina, senza dubbio le più numerose fra le ninfe-sirene simili, e spesso confuse con le Nereidi, sono le Oceanine, la cuspide dell’albero genealogico sirenide, forse addirittura l’elemento di congiunzione con la sirena “moderna”. Questa però, prima di diventare quella dell’immaginario comune attuale: afascinante e dotata di coda di pesce e voce melodiosa, dovrà fare ancora un passaggio tra ali e arpie mostruose come vedremo successivamente.

Ma tutto ha inizio qui, con le Oceanine. Figlie di Oceano e Teti, due titani davvero prolifci se dobbiamo credere a Esiodo che nella sua “Teogonia”, ne nomina quarantuno, ma aferma che potrebbero essere anche tremila, esattamente come i fratelli-fumi, i Potamoi.

Anche i poeti Foscolo e Carducci si scomodano per descriverle, rispettivamente come “amorose” e “azzurre”. Pare potessero uscire dall’acqua, riconoscibili solo per le mani e i piedi palmati.

Più che ninfe, erano poderose dee protettrici e creatrici dell’acqua corrente marina o fuviale purché abbondante e oceanica.

Alcune, come Calipso, salirono agli onori della cronaca per aver trattenuto per ben sette anni Ulisse. Molto probabilmente non doveva essere una compagnia sgradevole se l’eroe omerico decise di fare aspettare ancora un po’ la povera Penelope.

E tra acque mitiche o meglio, mitologiche, non possiamo tralasciare Stige che dette il nome e l’acqua al celebre fume dell’odio, uno dei cinque fumi degli Inferi. E più non ci sofermeremo, turisticamente poco interessante, lo lasciamo volentieri a Dante e al suo viaggio. E se proprio il viaggiatore volesse visitarlo lo rimandiamo alla Divina Commedia, ottimo manuale per viaggiare nell’Inferno.

Le Oceanine , figlie del mare

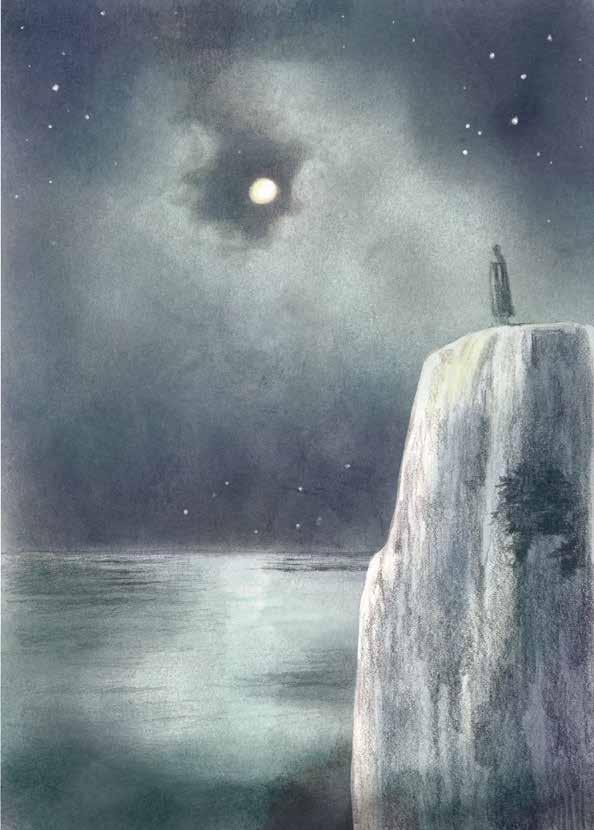

« Quid sirenes cantare sint solitae? »

Questa era la domanda insistente che l’Imperatore Tiberio poneva ai saggi. Bella domanda. Chissà se ebbe mai risposta. Si sapeva che le sirene cantavano, ma cosa? Chi conosceva la loro lingua? Svetonio ci riporta la domanda, ma non la risposta. Doveva essere proprio una fssa la sua poiché si trasferì sull’isola di Capri per cercarle. E c’è da capirlo: mica male lasciare gli afanni di Roma per una villa a picco sul mare alla quale spesso preferiva il faro che faceva da tramite tra Capri, Punta Campanella e Capo Miseno. Da lassù Tiberio studiava le stelle, astrologia, non astronomia probabilmente alla ricerca dei nomi di chi lo voleva morto. Aveva molti nemici in città e correva voce che fosse capriccioso, scorbutico, crudele. Ma aveva anche buon gusto, visti gli splendori di Villa Jovis.

Probabilmente le sirene che cercava avidamente dovevano sembrargli molto meno pericolose delle congiure in Senato.

Le medesime sirene che anche all’eroe fondatore di Roma, Enea, mentre si avvicinava agli scogli di Capri, sembrarono difcili da scovare come ci racconta Virgilio nell’Eneide, addirittura come qualcosa di ormai appartenente al passato: “E già si accostava agli scogli delle Sirene, ardui tanto una volta, bianchi di tante ossa: già risuonavano rauchi al frequente rumore del mare in lontananza”.

Insomma, del tributo richiesto dalle perfde sirene e dagli scogli aguzzi era rimasto solamente un mucchio di ossa bianche, qualcosa successo molto tempo prima.

Poi, il colpo di scena: “Enea scoprì che la sua nave errava alla deriva e aveva perduto il suo pilota. […] Oh, troppo fducioso Palinuro nel mare e nel cielo sereno, giacerai, in sabbia ignota, nudo”.

Cos’era successo? Mistero: Palinuro, il fdato nocchiero, inspiegabilmente, era caduto in mare scomparendo tra le onde.

Un mistero inspiegabile o c’entrava lo zampino, anzi, la pinna, di qualche sirena sopravvissuta?

Proviamo a chiarire il mistero direttamente sul posto.

guida alla scoperta delle sirene

24

Palinuro e Capri

Partiamo da Palinuro, nella provincia campana di Salerno, che sarebbe stata fondata per l’appunto da Enea prendendo il nome dal suo nocchiero, Palinuro.

Dunque, si trattò di un suicidio dovuto a un momento di follia, al sonno provocato da Morfeo a cui si addossò la colpa, o fu omicidio? In ogni caso, la profezia che gravava su Enea si era compiuta: la morte di un troiano per poter raggiungere le coste del Lazio e fondare il mondo latino.

C’è però un fnale a sorpresa. Ed è sempre Virgilio a raccontarcelo: Palinuro, caduto in acqua, era riuscito a raggiungere a nuoto la costa e proprio sulla spiaggia che diventerà quella della città di Palinuro, fu ucciso dai Velini e lì sepolto. Enea lo scoprirà soltanto dopo essere sceso agli Inferi dove incontrò l’amico che gli svelò com’era andata davvero chiedendogli, al contempo, una più degna sepoltura.

Le sirene, per questa volta, sono state scagionate.

A Palinuro, i luoghi d’acqua più interessanti dal punto di vista sirenide sono, senza dubbio, la Fontana settecentesca dell’orto gentilizio e le grotte marine da visitare in religioso silenzio. Chissà mai che non si possa udire il canto che tante volte Tiberio aveva anelato.

Da Palinuro si va a Capri, in aliscafo e poco interessa al cacciatore di sirene la celebre Piazzetta, lo shopping, Marina Grande e Piccola. Piuttosto è preferibile salire sui due monti, in primis, quello di Tiberio e godere da lassù, tra ginestre e agavi, della vista dei faraglioni radicati in un mare di azzurro assurdo, azzurro come la famosa Grotta Azzurra, una delle tante usata come ninfeo in epoca romana e azzurra per l’endemica lucertola, ormai rara a Capri e come le sirene di Enea.

La storia si complica: Persefone

Che c’entra una ninfa terricola che raccoglie fori intorno al lago di Pergusa, in Sicilia con le Oceanine? C’entra, c’entra…

Quella ninfa bellissima era Persefone (Proserpina), fglia amatissima di Demetra (Cerere), la dea dell’agricoltura e delle messi e si accompagnava con altre ninfe. La scena idilliaca viene interrotta dal bruto degli Inferi, Ade (Plutone) il quale, rapito dalla bellezza di Proserpina, decide di… rapire lei e di portarla con sé nell’oscuro mondo sotterraneo. La nuova casa non dovette piacere molto alla ninfa abituata al sole e alla natura. Ma meno ancora piacque alla madre che, per rabbia, fece seccare tutti i raccolti fno a che non trovarono un compromesso in accordo di semi separazione con Zeus:

guida alla scoperta delle sirene

26

Proserpina avrebbe trascorso mezzo anno sotto terra e l’altro mezzo in superfcie, ma questa è un’altra storia con un happy end parziale.

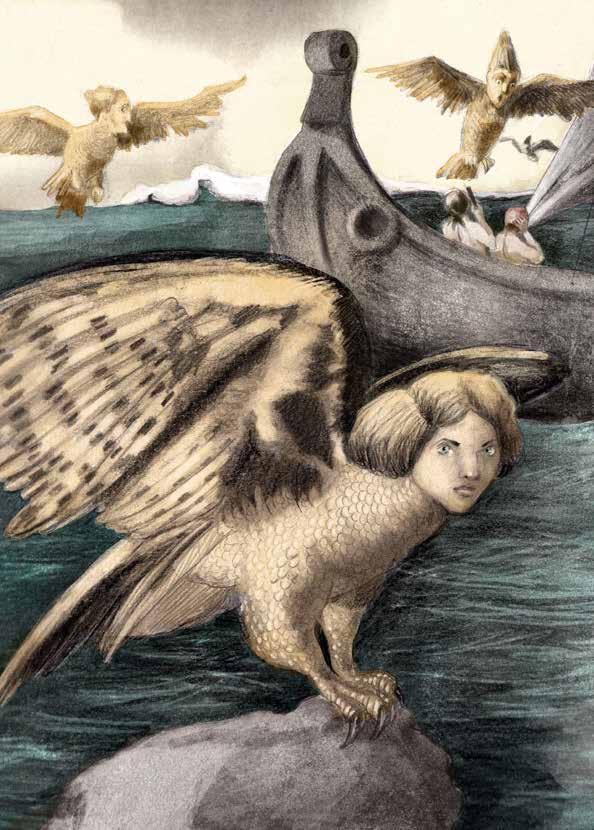

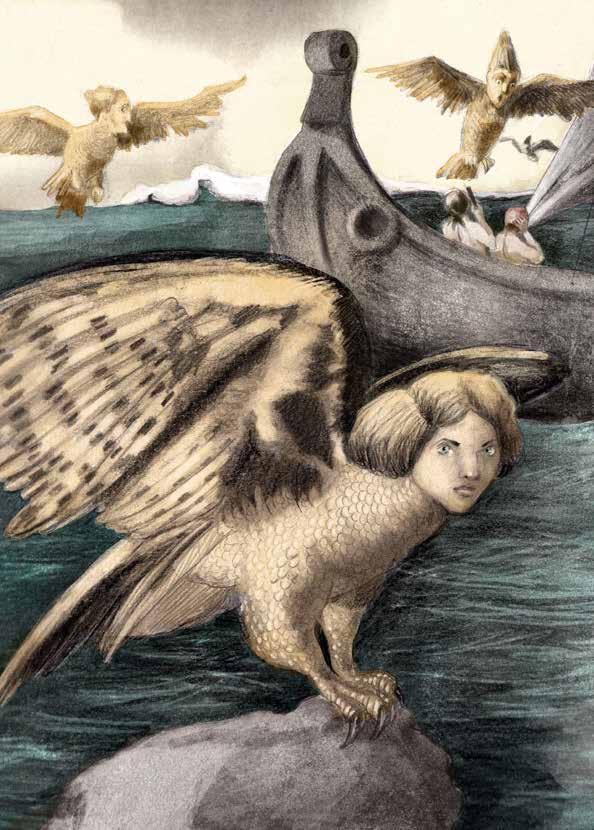

La rabbia di Demetra prese a bersaglio anche le compagne di Proserpina che, a detta della madre, non fecero nulla per salvare la fglia da Ade. Per punizione le trasformò in donne-uccello. Il corpo fessuoso ed esile di ninfa si rattrappiva in un busto tozzo e dotato di zampacce, mentre le braccia si sflacciavano in ali poderose. Il volto, punizione doppia, restava però quello da ninfa.

Le Oceanine diventavano così emblema di lutto, di matrimonio infelice, ibridi mostruosi più afni alle lamie e alle streghe che alle belle fglie del mare. Ma al mare restano legate poiché amano le rocce e le scogliere da cui è facile avvistare navi in pericolo e uomini su cui vendicarsi.

Il passo, dalle ninfe ornitomorfe alle terribili arpie, le primitive sirene, è breve.

La sirena di Canosa

Presso il Museo archeologico di Madrid si fa una scoperta interessante. Si tratta della statua della Sirena di Canosa (400 a.C.-301 a.C.) scoperta, per l’appunto, a Canosa di Puglia, che apparteneva al territorio della Magna Grecia. La sirena presenta i caratteri arcaici delle sirene classiche: ali, zampacce di uccello, la lira in mano e un braccio alzato in segno di lutto giacché la scultura era funeraria e la sirena aveva una funzione psicopompa, cioè di guida verso l’Aldilà.

Le Oceanine , figlie del mare

27

Quando le sirene avevano le ali

Le sirene di Ulisse

Ma perché voi, Sirene, avete penne e zampe d’uccello, con il volto di fanciulla? Forse perché, quando Proserpina coglieva fori in primavera, voi, sapienti fglie di Achelóo, foste sue compagne?

Ecco, il passo è compiuto. Ce lo spiega così Ovidio ne Le Metamorfosi: ora le sirene, fglie di Achelóo e di Melpomene, Tersicore e altre ninfe sono, a tutti gli efetti, donne con il corpo di uccello.

Gli alberi genealogici sirenidi non sono afatto semplici, prodotti di una mitologia tanto entusiasmante quanto complessa.

In ogni caso, il volto delle sirene resta umano e munito di bocca, quel che cambia è la parte inferiore del corpo. Ecco spiegato il canto attribuito alle sirene: solo quello restava loro, cantare ancor prima di parlare.

Secondo la testimonianza di un vero esperto di sirene, Igino, bibliotecario vissuto in Hispania, la Spagna dell’epoca romana, esse erano condannate a vagare fno a che un viaggiatore fosse passato immune al loro canto traditore. Quell’uomo fu Ulisse, il protagonista del primo racconto in assoluto in cui si citano le sirene.

In realtà, Omero, nell’Odissea, non descrive l’aspetto delle sirene che cercano di incantare Ulisse e i suoi. Di esse ci dice solo che «sono adagiate su un prato forito con mucchi d’ossa tutt’attorno, di uomini putridi con la pelle raggrinzita». Si tratta di una visione macabra che rimanderebbe a un aspetto di sirena più terrestre o da avvoltoio appollaiato a terra per divorare resti umani, piuttosto che marino.

A Omero non interessa se le sirene siano belle o mostruose, con corpo di pesce o di uccello, bensì si soferma a descriverne la voce. Quello è l’aspetto davvero importante.

La voce che attira, che seduce, che simboleggia, se vogliamo, un femminino magico che afascina, per poi attirare verso la morte. Verso l’abisso, marino questa volta.

E pensare che era stata proprio una donna a metterlo sull’avviso: Circe che lo amava, nonostante tutto e che lo aveva esortato a fare attenzione a quel canto così pericoloso.

Ulisse, nel libro xii dell’Odissea, si appresta a passare nel mare presso l’Isola delle sirene, un luogo incerto tra la Sicilia e il Meridione italiano; l’acqua è calma, c’è silenzio, i marinai devono ripiegare le vele e usare i remi, non c’è una bava di vento. L’ottimo Omero nel creare la suspense, sta allestendo una delle scene più belle della sua opera.

Per difendere gli uomini dell’equipaggio che sapeva facili nel lasciarsi sedurre, l’eroe fa turare loro le orecchie con cera. Quindi, curioso e avido di scoprire come sia il canto di sirena, si fa legare all’albero della nave e ordina loro che per nulla al mondo lo sleghino.

A dire il vero, Omero è un po’ criptico nell’usare due termini per descrivere il canto-grido delle sirene udito da Ulisse: ligure aoide che è il canto elegante, pulito, limpido, il canto degli aedi e phthongos che invece allude all’urlo, alla voce che semina terrore, al grido del mostro.

Ed eccole apparire, in quel braccio di mare del Peloro siciliano, sono loro, le sirene che lo invitano ad ascoltare il loro “canto di miele”, promettendo di raccontare belle storie, forse il racconto dell’Odissea stessa. Con le lusinghe e il potere mimetico della loro voce riescono quasi a convincere Ulisse che intima con gli occhi ai suoi uomini di slegarlo, ma questi, ben istruiti e con le orecchie tappate di cera, continuano a remare e si allontanano dal pericolo.

Altri marinai non sono stati così fortunati o astuti e avendo ceduto al canto, sono diventati «uomini putridi, ossa bianche, pelle raggrinzita».

Resta il dubbio: era un canto melodioso e tentatore, un suono stridulo come quello emesso dal fauto aulos fatto di legno di loto che spesso accompagna le sirene sedute sulle rocce capace di animare o placare onde e vento o un richiamo mortale?

Quando le sirene avevano le ali

29

Altri volumi della stessa collana già pubblicati:

Animali misteriosi e come mangiarli – isbn: 978-88-36270-83-5

Vampiri: dove trovarli – ed. brossurata – isbn: 978-88-36270-29-3

I luoghi di Lovecraft – ed. brossurata – isbn: 978-88-36270-09-5

La casa editrice del fumetto d’autore edizioninpe.it