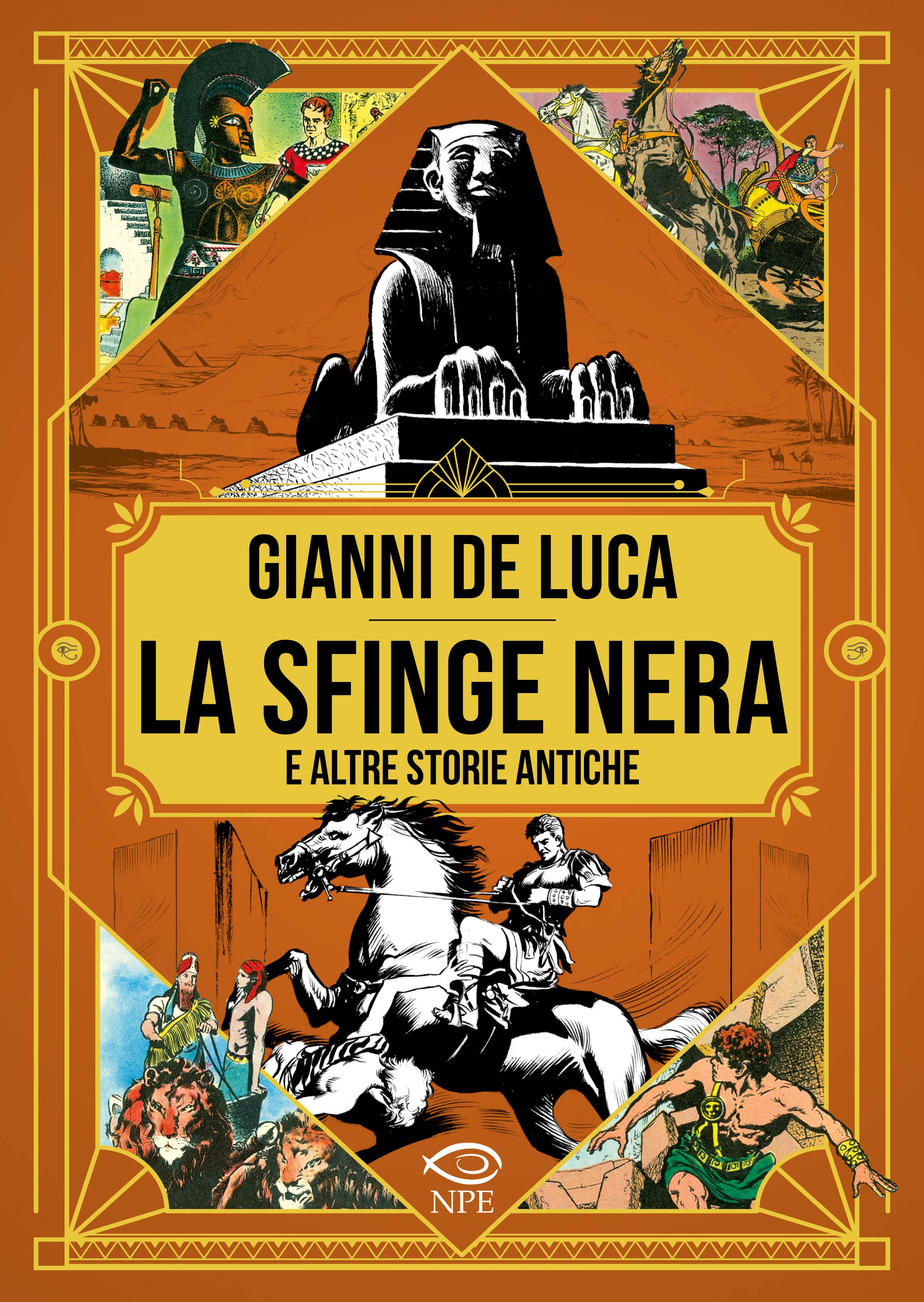

Prefazione di Pier Giuseppe Barbero

Questo volume presenta undici opere di Gianni De Luca che hanno quale comune denominatore il carattere storico. Coprono un arco temporale di un decennio (tranne Marco il ragazzo del Getsemani, tre tavole pubblicate su «Il Giornalino» nel 1965), dagli esordi nel 1946-1947 sino alla maturità artistica, rapidamente raggiunta negli anni Cinquanta.

Questi lavori sono pubblicati in ordine cronologico, consentendoci, così, di constatare l’evoluzione del segno grafico di De Luca, peraltro sin da subito molto personale nonostante la giovane età dell’artista.

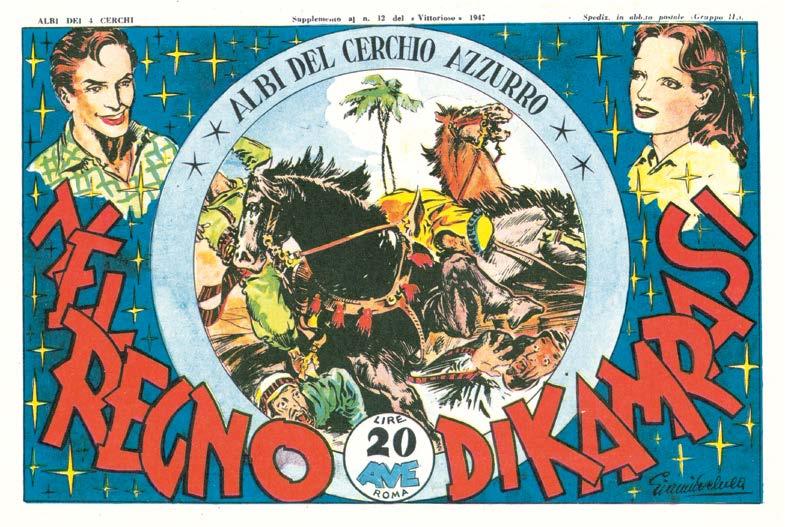

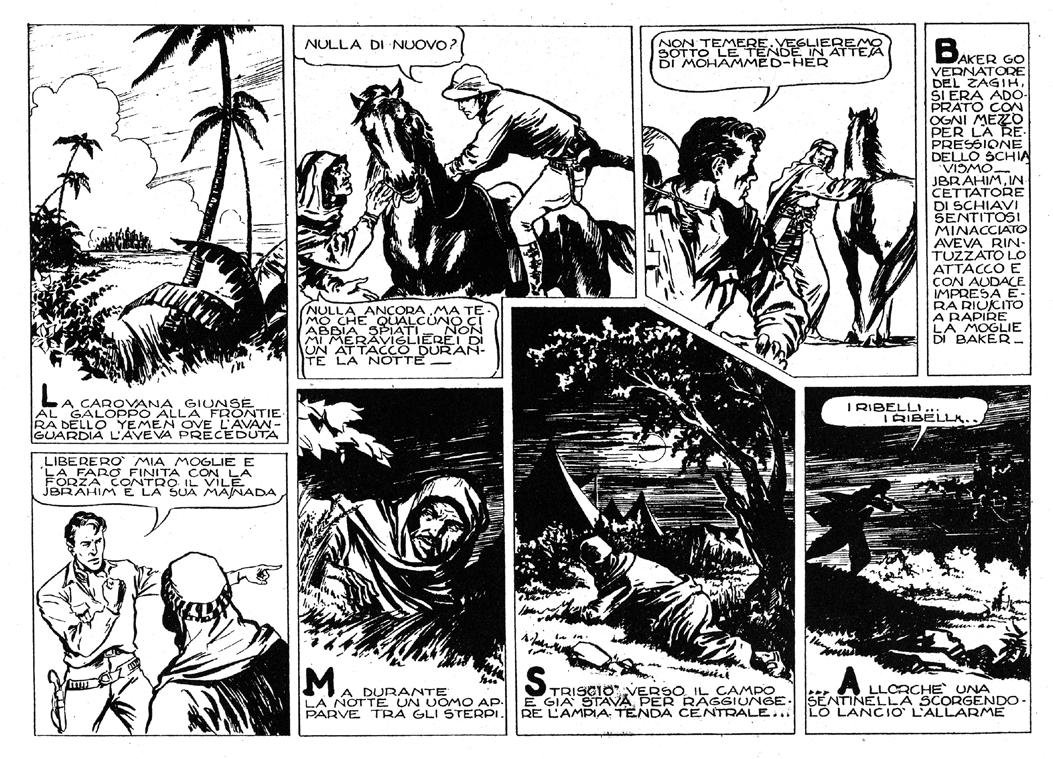

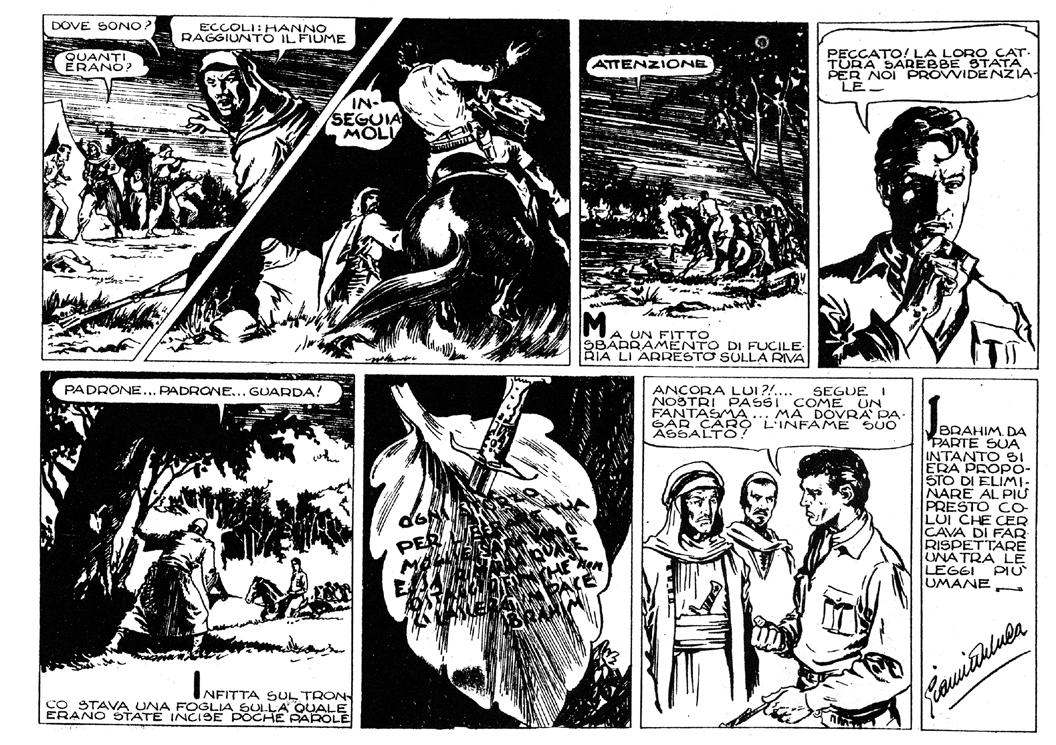

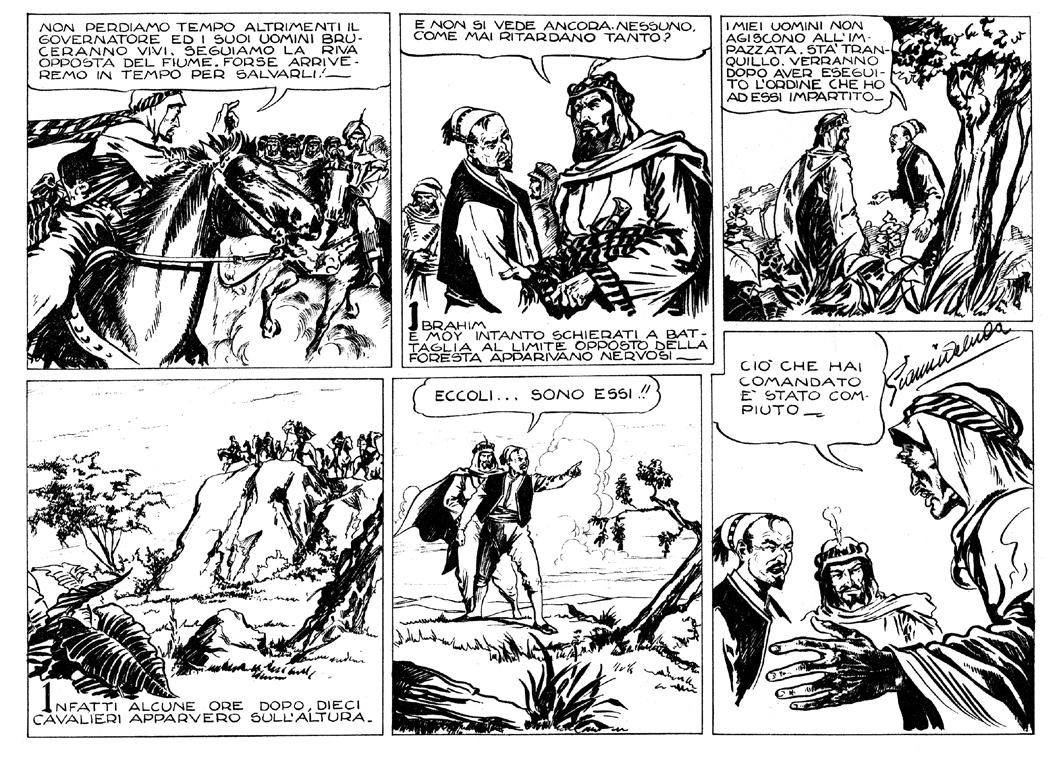

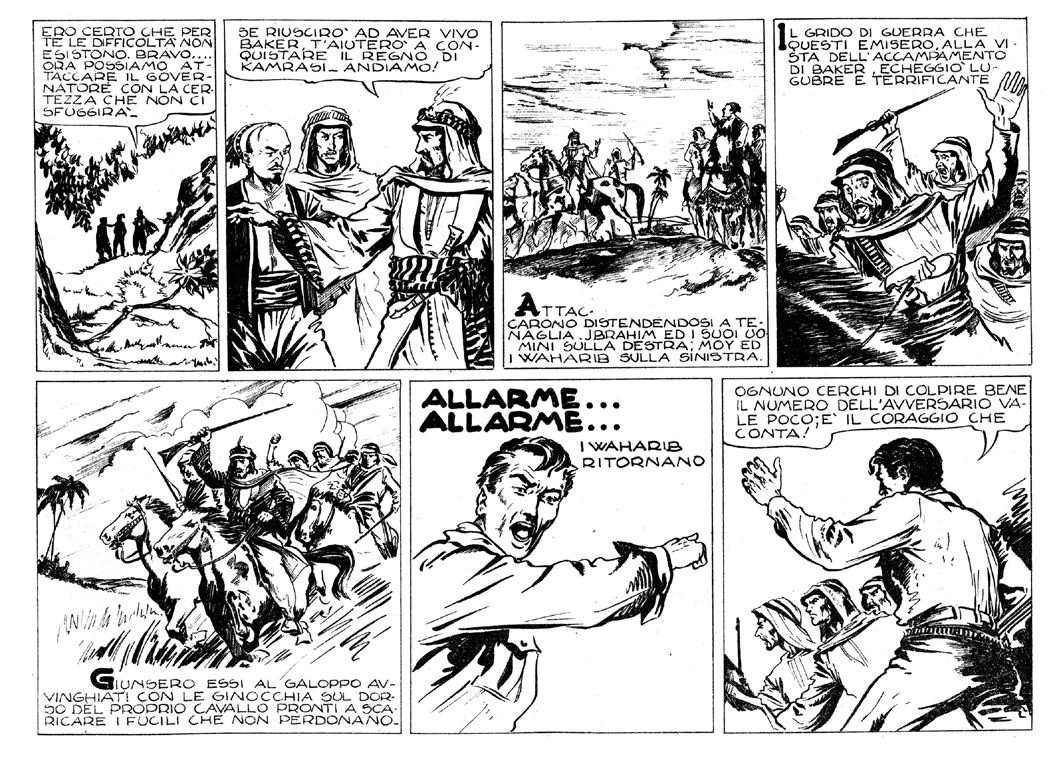

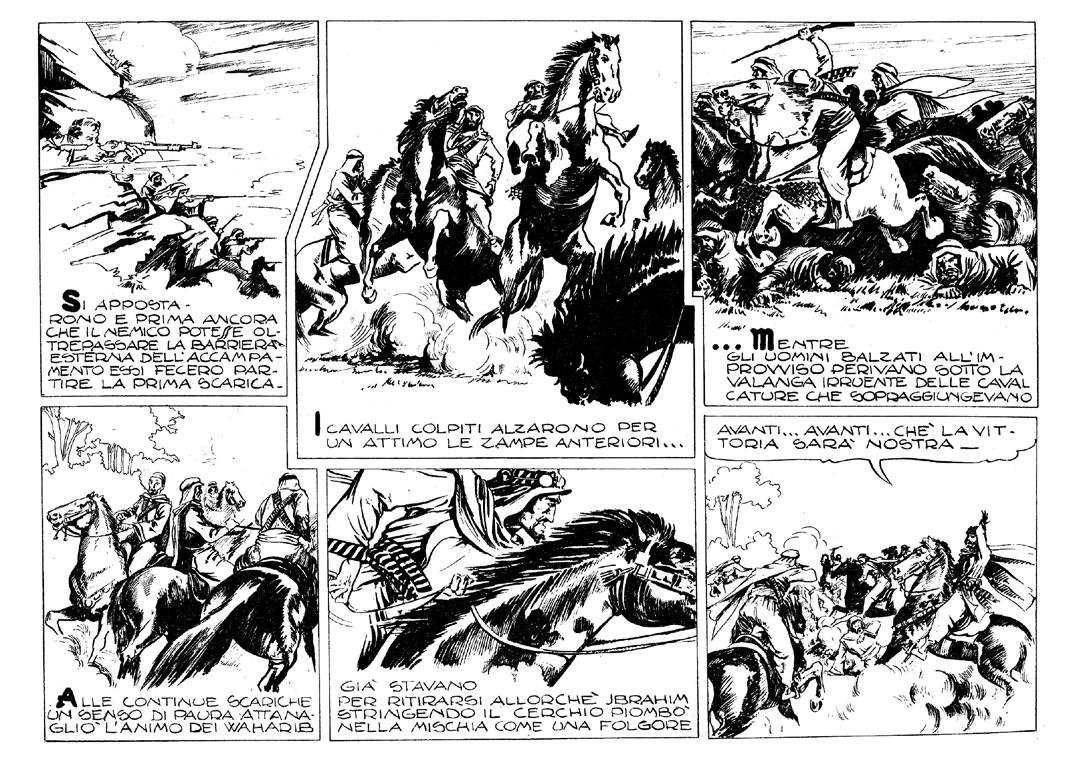

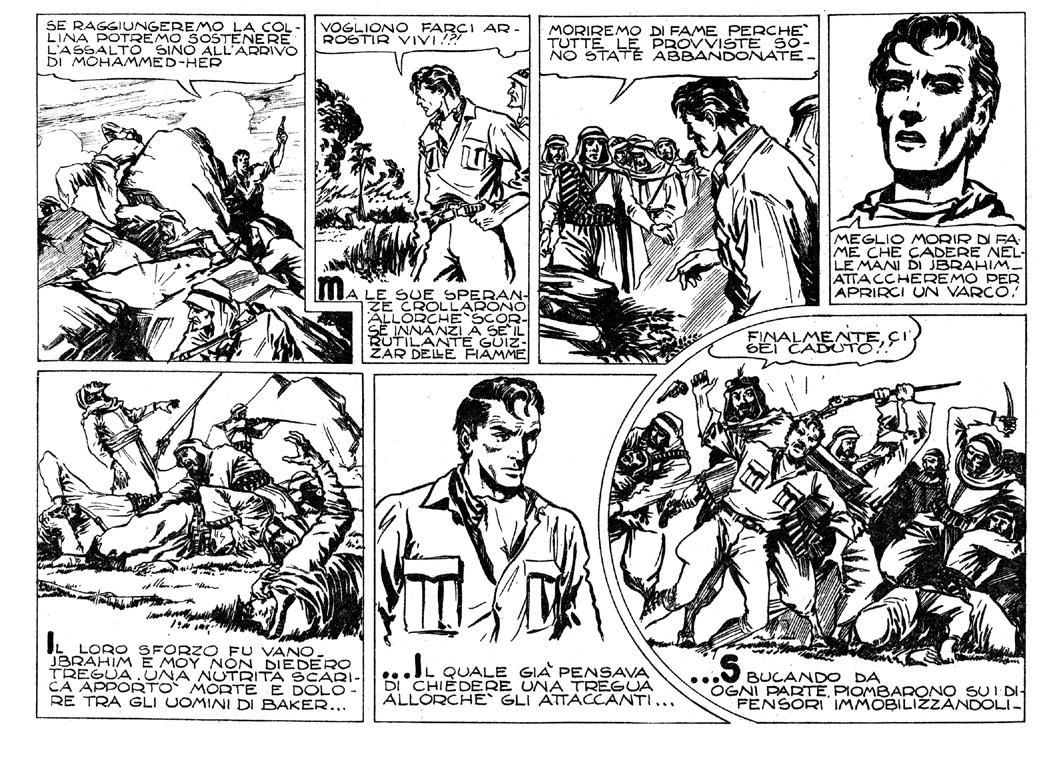

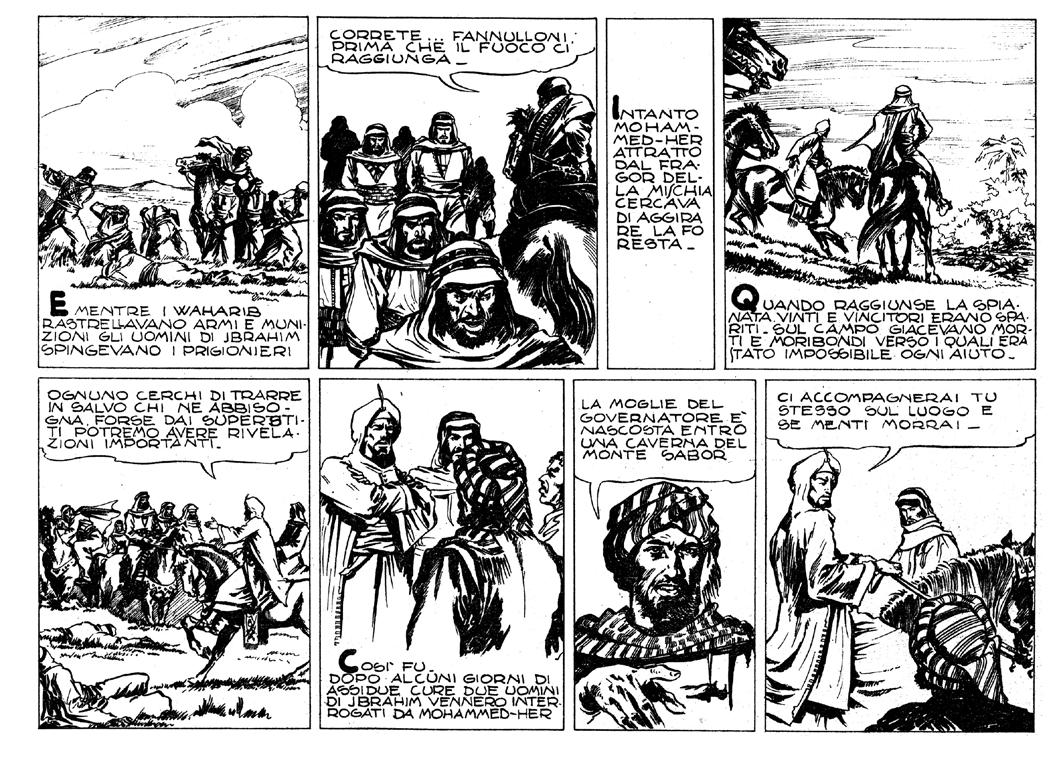

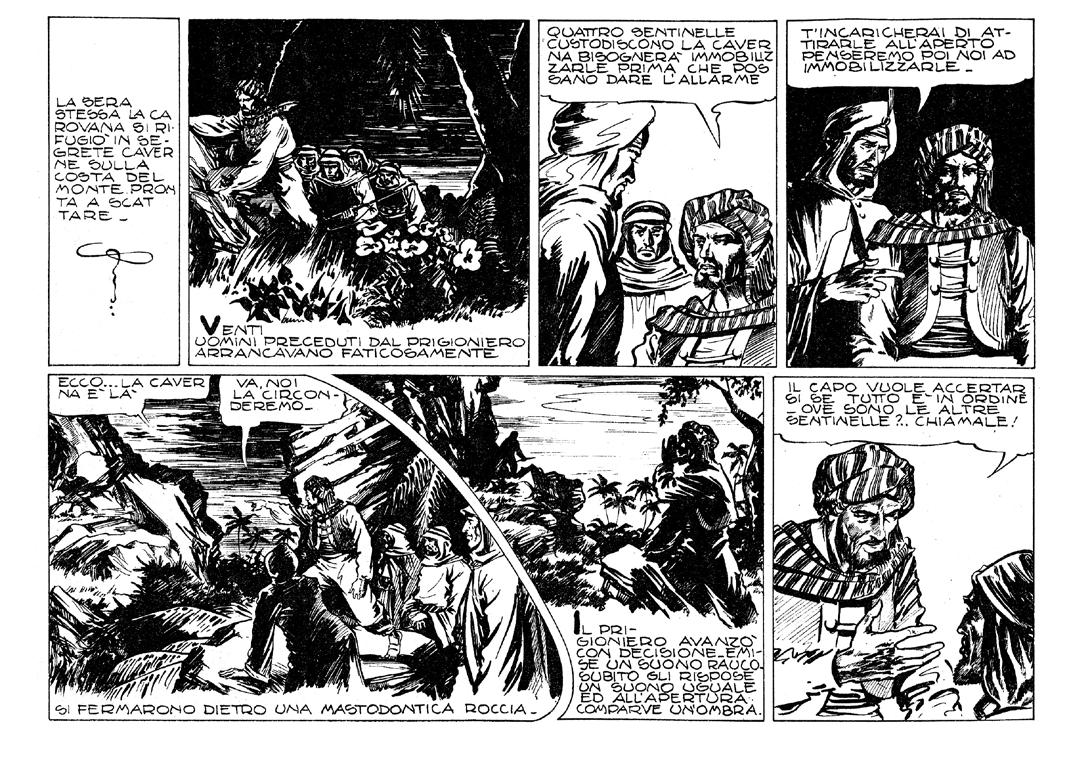

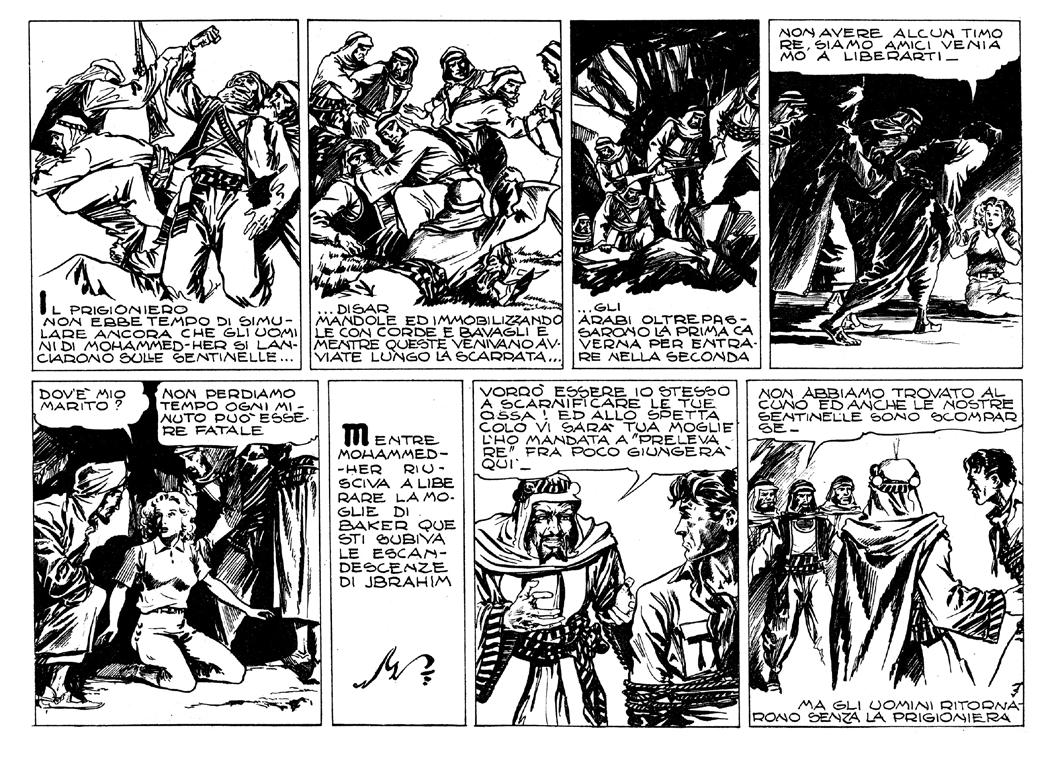

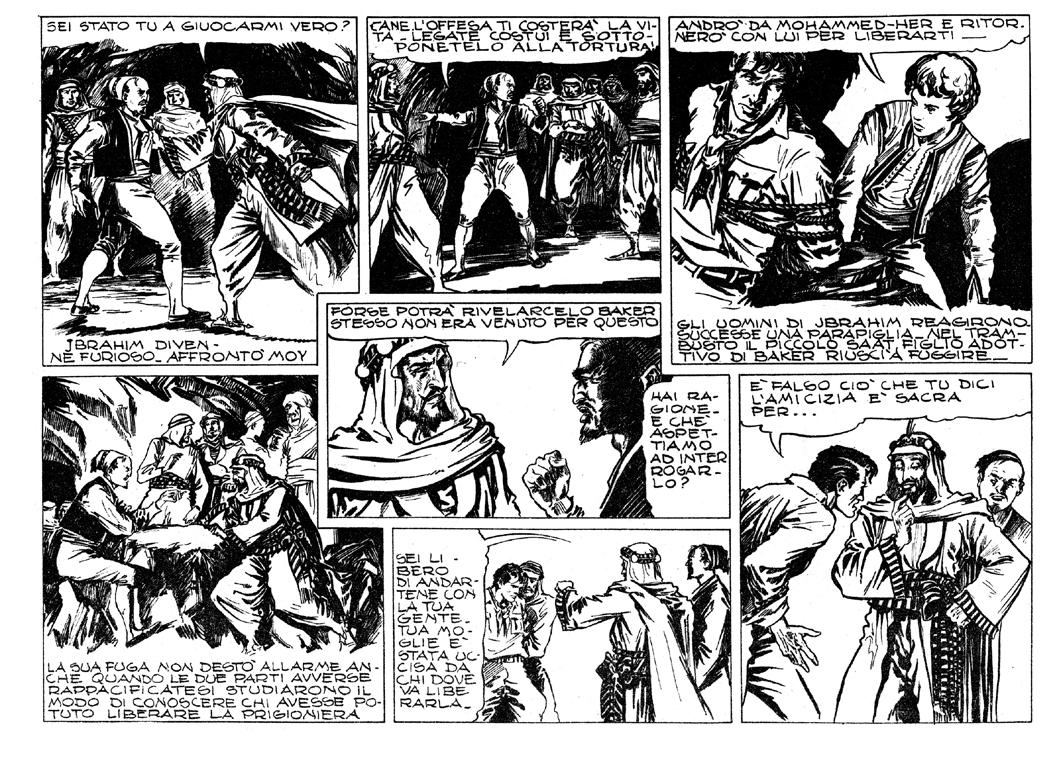

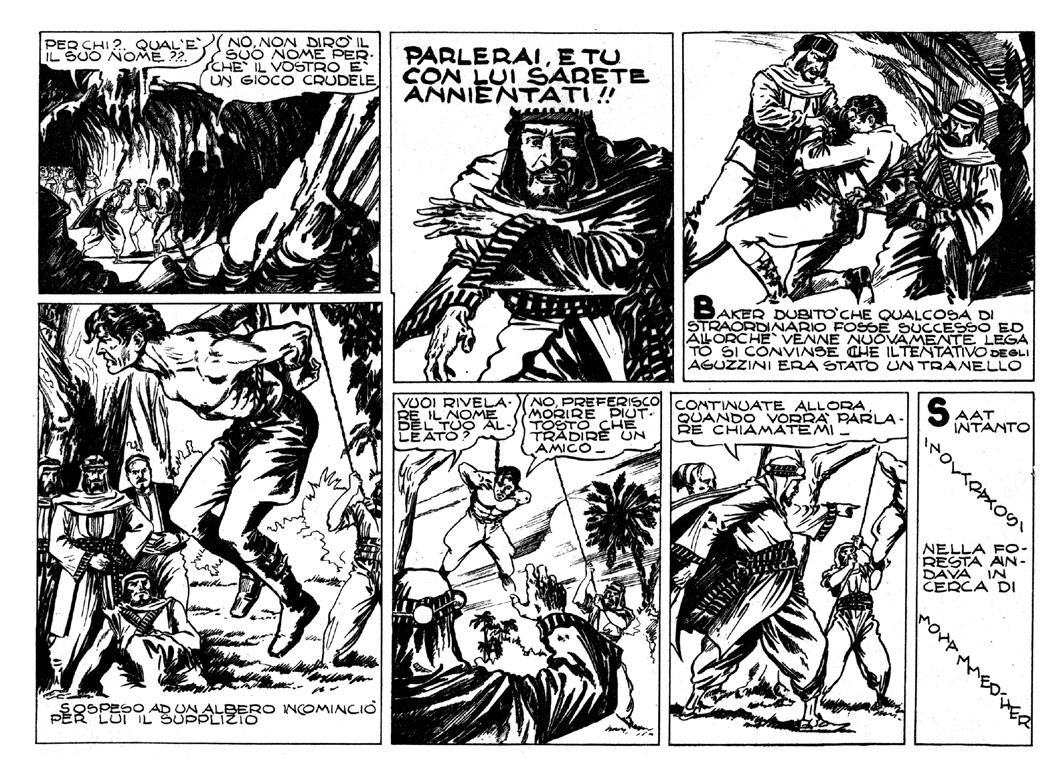

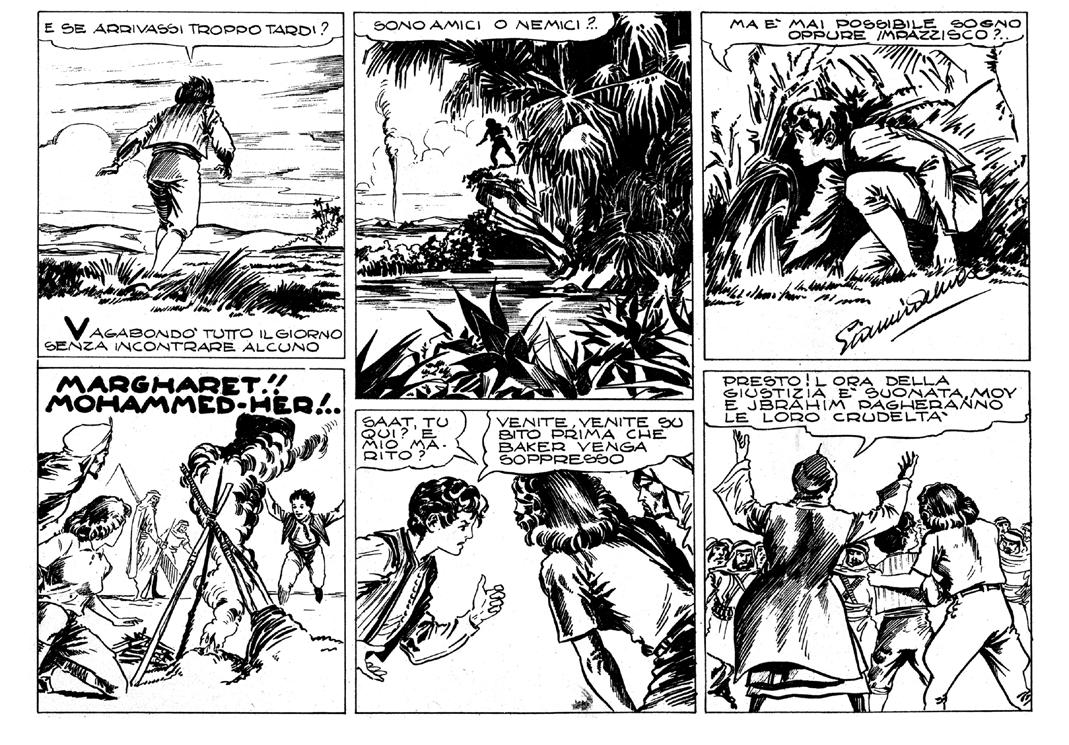

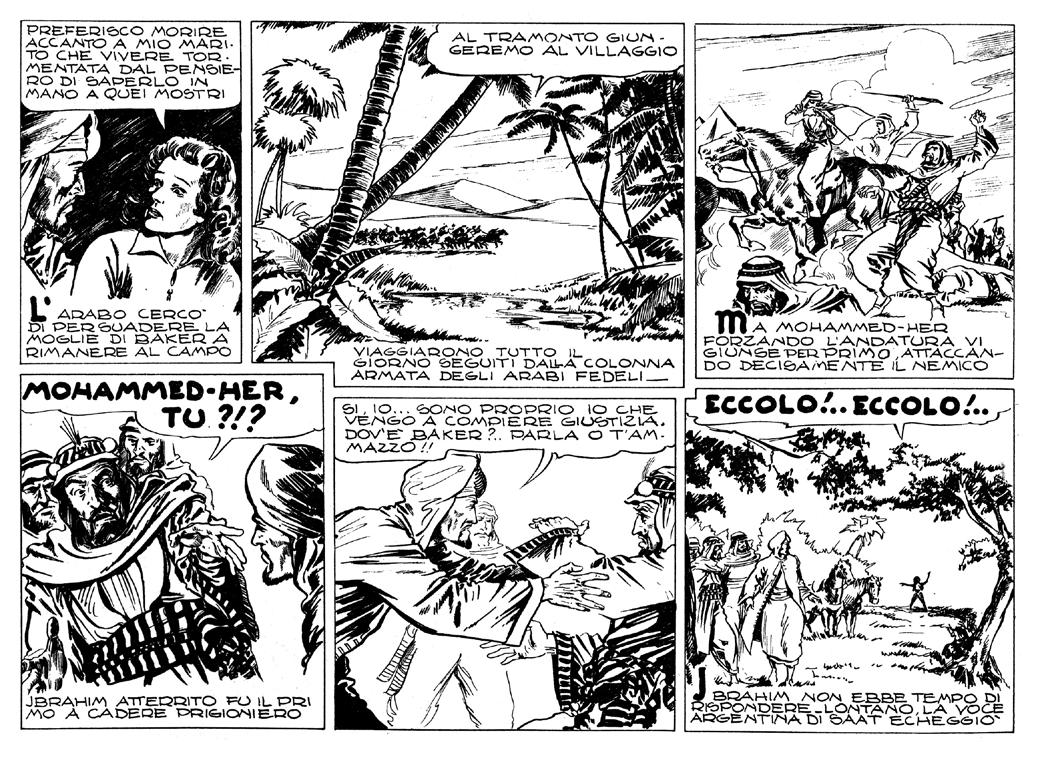

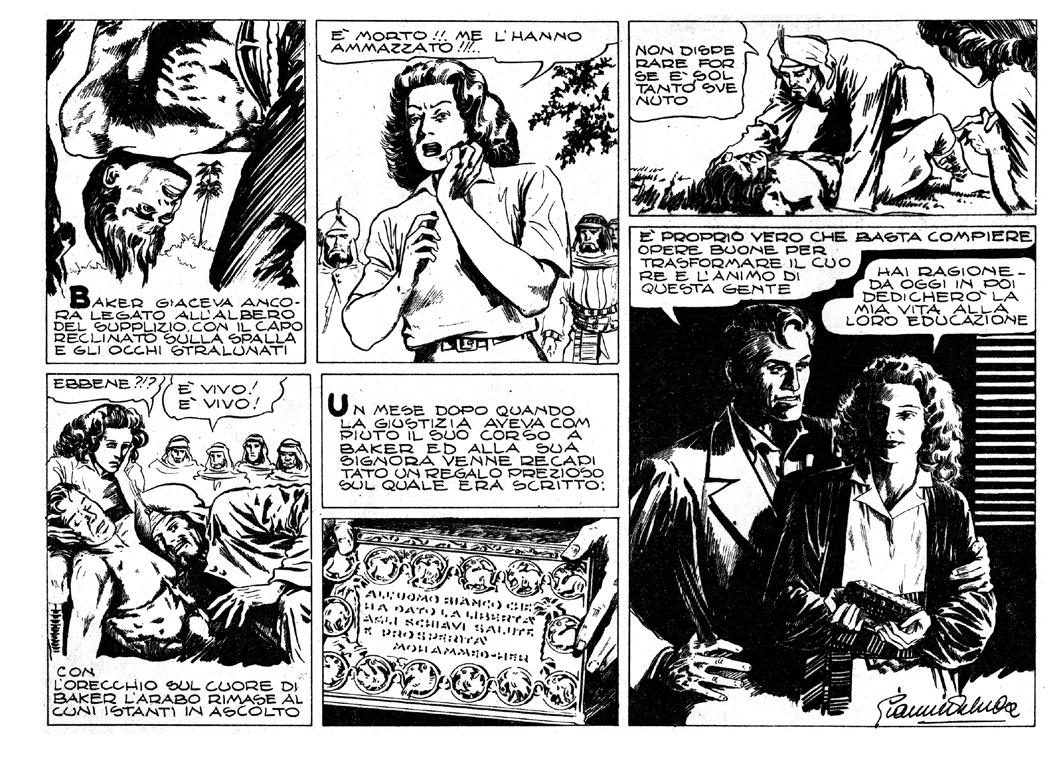

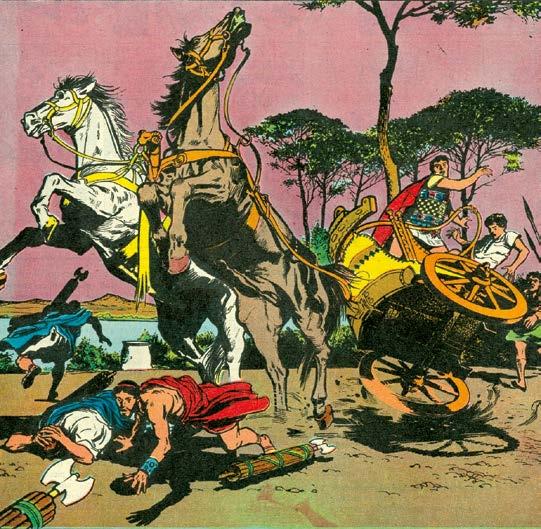

Nel regno di Kamrasi («Albo del Cerchio azzurro» n. 1, supplemento a «Il Vittorioso» n. 12 del 1947) è un’avventura ambientata in Yemen nei primi decenni del XX secolo, dove un Governatore locale si batte contro dei trafficanti di schiavi che hanno rapito sua moglie. La vicenda è movimentata da numerosi combattimenti tra le parti, che danno anche modo a De Luca di disegnare molti cavalli, animali da lui amati e sempre ritratti con perizia. Alla esile trama fa riscontro un disegno già ben definito e caratterizzato da un ampio uso di ombreggiature e campiture nere, che donano profondità alle tavole.

Qualche incertezza anatomica è attribuibile alla ancora scarsa esperienza sin lì maturata (la pubblicazione è del mese di aprile 1947, ma verosimilmente è stato realizzato nella seconda metà del 1946), tuttavia è già evidente la capacità, non scontata neppure tra i professionisti del settore, di rendere sempre riconoscibili i vari personaggi da qualunque angolazione siano ritratti.

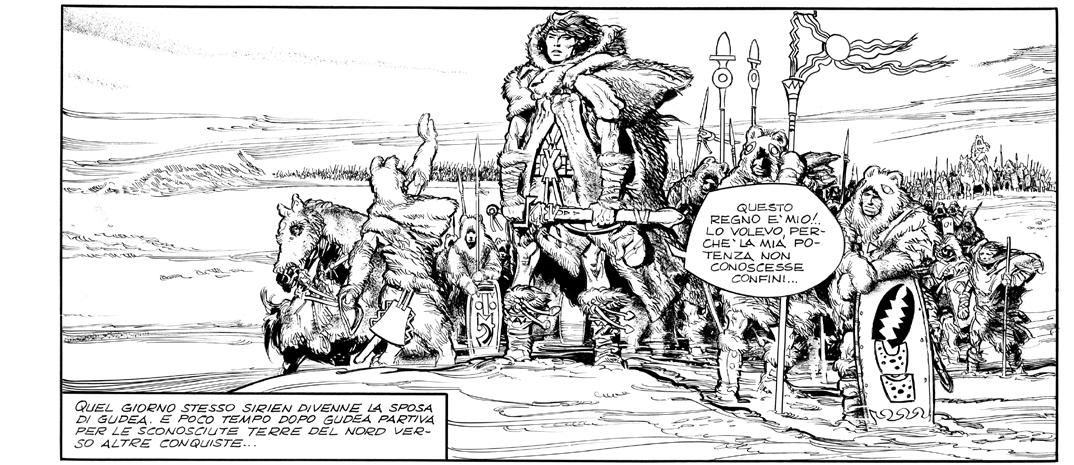

Prora vichinga e L’impero del Sole (entrambi pubblicati su «Il Vittorioso» nel 1949) costituiscono i due episodi di una fantasia storica realizzata dal Maestro sul mondo dei Vichinghi.

Nella prima storia, le loro navi attraversano l’Oceano Atlantico e giungono, dopo numerose avventure, sulle coste delle isole caraibiche, mentre nella seconda vi è un incontro/scontro con i Maya dello Yucatàn. Lo stile non è dissimile dai lavori precedenti, il disegno è realizzato con un tratto sottile e uniforme, caratteristico di questi primi anni di attività.

I personaggi presentano ancora una certa rigidità posturale, ma per la prima volta risulta evidente la bravura di De Luca nel disegnare le architetture. Un’abilità che verrebbe da dire innata, poiché comparsa sin dal suo primo albo pubblicato (Anac il distruttore, «Albo Roma» n.1, supplemento a «Il Vittorioso» n. 20 del 1946, di prossima pubblicazione all’interno di questa collana, NdR) e, molto probabilmente, raffinata grazie agli studi universitari di Architettura, facoltà poi abbandonata a seguito del suo successo come disegnatore.

Specialmente in L’impero del Sole la sua interpretazione delle piramidi e degli edifici maya, pur non pienamente corrispondente alla realtà, rende senza dubbio spettacolari le tavole, cosa che non avrà mancato di affascinare i giovani lettori di quel tempo.

Di simile impostazione sono i successivi lavori, La sfinge nera (qui riprodotto dalle tavole originali) e Il tempio delle genti (entrambi pubblicati per la prima volta su «Il Vittorioso» del 1950), che possono essere considerati omologhi dei due precedenti poiché sono l’uno il seguito dell’altro.

Ambientati nell’antico Egitto, narrano la travagliata vita e le aspirazioni di un architetto costruttore di magnifici e grandiosi templi e edifici.

All’epoca, «Il Vittorioso» non presentava una illustrazione di copertina, ma i fumetti erano pubblicati già in prima pagina: la tavola iniziale de La sfinge nera ebbe sicuramente un forte impatto sui lettori che acquistarono la rivista poiché presentava una colossale statua del faraone e un monumentale viale fiancheggiato da costruzioni imponenti.

Scorrendo le pagine di questo primo episodio non possono sfuggire la cura e l’impegno che De Luca ha profuso in quest’opera. Si veda, ad esempio, la sala ipostila rappresentata a pagina 61, che altra

non è che quella di Karnak: un’abile ombreggiatura a tratteggio evidenzia il volume delle gigantesche colonne e il gioco di luci sulle stesse crea una suggestiva atmosfera.

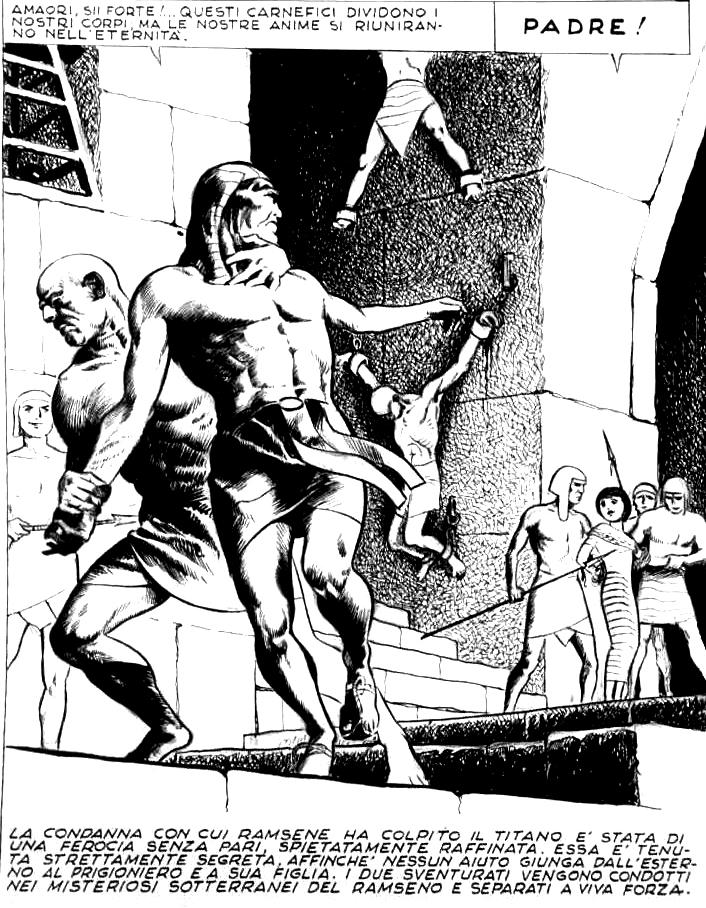

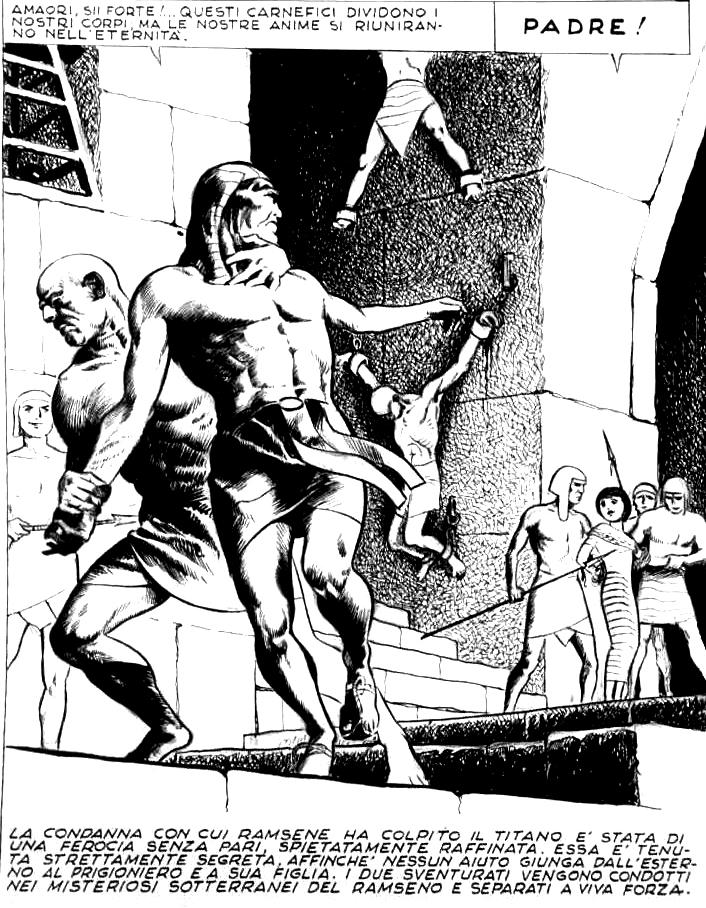

Una particolarità caratterizza la tavola di pagina 69: della prima vignetta è stata rintracciata, negli archivi di De Luca, una differente versione in cui sono raffigurati due prigionieri incatenati alla parete. Si può verosimilmente ipotizzare che sia stata giudicata troppo cruda per una rivista destinata ai ragazzi, specie di quell’epoca, e sostituita da quella effettivamente pubblicata. Di genere storicamente più realistico è la triade costituita da Il cantico dell’arco («Il Vittorioso» del 1952), I due amici e L’ebreo errante (entrambi pubblicati per «Il Giornalino» nel 1955, qui riprodotti dalle tavole originali), le cui trame sono liberamente tratte dalla Bibbia. I primi due lavori hanno in comune il protagonista, Re Davide, e in entrambi è descritto il celebre episodio dell’uccisione del gigante Golia.

Ne Il cantico dell’arco è evidente l’evoluzione stilistica di De Luca: abbandonata la linea sottile che lo aveva sino ad allora caratterizzato, il tratto assume uno spessore variabile in funzione delle parti che l’artista ritiene siano da mettere in evidenza, in modo da sottolineare la figura umana. Lo stesso artificio è utilizzato per tutti gli esseri viventi, siano essi cavalli, pecore, animali in genere. Ciò rende le figure più plastiche, evidenziando anche le dinamiche anatomiche nelle quali De Luca ha ormai raggiunto la perfezione, con posture dei personaggi sempre coerenti con la corretta correlazione tra muscolatura e articolazioni. Tale linea a andamento variabile sarà una sua caratteristica per il resto della carriera.

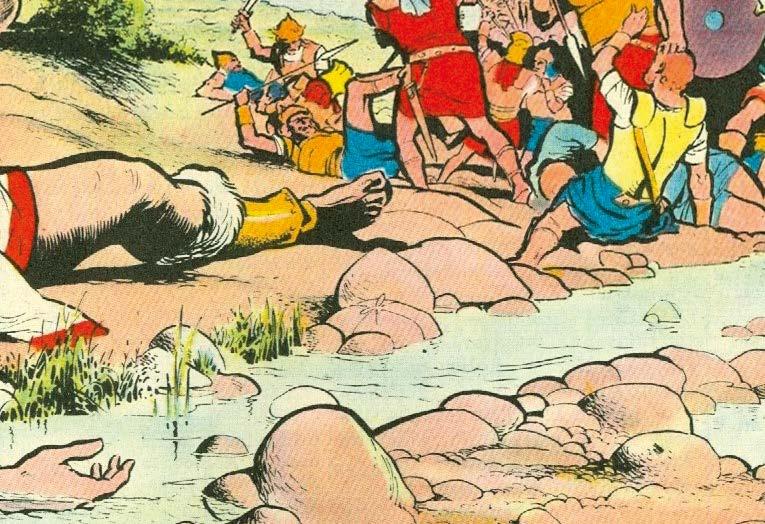

Una curiosità è contenuta nella tavola di pagina 114, che raffigura la drammatica morte di Golia: guardando attentamente le pietre nel greto del torrente accanto a cui è caduto il gigante guerriero, si può scorgerne

Vignetta censurata de La sfinge nera Tutti i diritti riservati.

La pietra “legata” in Il Cantico dell’arco. («Il Vittorioso» n. 47 del 1952, tavola 18). Tutti i diritti riservati.

una legata con del filo con tanto di nodo ad asola, che naturalmente non ha alcuna attinenza con la vicenda. Si tratta con tutta evidenza di uno “scherzo”, un deliberato “Easter egg” per i lettori: il primo di una serie, non lunga ma che si dipanerà per oltre tre decenni.

I due amici narra della vita di Re Davide, similmente a Il cantico dell’arco, ma copre un periodo della sua vita più ampio, dallo scontro con Golia alla incoronazione quale Re d’Israele.

L’ebreo errante è basato su un racconto popolare, di probabile origine medioevale, il cui protagonista è l’ebreo Ahasvero, che aveva insultato Gesù durante la salita al Calvario e, per questo motivo, condannato a non morire mai, vagando in eterno per il mondo.

Entrambe le storie sono realizzate con lo stile proprio di quegli anni, ormai consolidato e divenuto ben riconoscibile. De Luca non manca di creare tavole ben equilibrate nella composizione, con disegni improntati a una ricerca di prospettive e angolature non convenzionali. L’ebreo errante si svolge in parte nella Roma neroniana, e ciò gli consente di realizzare scene ricche di elementi architettonici monumentali, a tutto vantaggio della spettacolarità della pagina.

Nel 1955 su «Il Vittorioso» viene pubblicato Rasena, una vicenda ambientata nel mondo degli Etruschi all’epoca della Roma monarchica. La trama di Renata Gelardini De Barba è molto ben costruita, con

rapidi cambi di scenario che senz’altro contribuivano a tenere desta l’attenzione dei lettori dell’epoca. Ma quello che caratterizza quest’opera è la raffinatissima tecnica di disegno.

In Rasena l’attenzione nella esecuzione grafica è estrema, ogni tavola è curata in ogni minimo particolare senza che ne risulti uno stucchevole iperrealismo. Si veda la vignetta iniziale dell’opera (pagina 169) che presenta in primo piano uno splendido e decoratissimo vaso e, a destra, un dettagliato telaio da tessitura. Ogni pagina è frutto di una equilibrata e studiata scelta di inquadrature. L’utilizzo del chiaro scuro, reso con campiture nere per i personaggi e con un fitto tratteggio incrociato per le architetture, rende persino superfluo l’utilizzo del colore, poichè i volumi sono resi splendidamente con questa tecnica.

Le tre date indicate in L’ultima

Atlantide. Nella edizione originale de «Il Giornalino» (a colori) furono cancellate. Tutti i diritti riservati.

La stessa attenzione è posta in L’ultima Atlantide, qui riprodotta dai disegni originali, pubblicata su «Il Giornalino» nel 1967 ma la cui realizzazione era in realtà iniziata dieci anni prima. Qui si innesta un piccolo mistero, che riguarda proprio la data dell’opera. Anzi le date, poichè nella prima tavola De Luca aveva indicato il 1957, nella quarta tavola il 1961 e nella sesta il 1964. Se ne deduce, quindi, che questo lavoro fu interrotto e ripreso ben due volte. Il motivo resta sconosciuto: si possono formulare varie ipotesi, ma solo l’autore avrebbe potuto fornirci una spiegazione.

Nonostante la sua travagliata genesi non è evidente alcuna difformità stilistica tra le prime e le ultime tavole, tranne un differente utilizzo nella tecnica del chiaroscuro. Dal punto di vista grafico si pone allo stesso alto livello di Rasena: medesimo raffinato disegno e stessa estrema cura dei dettagli. Si direbbe che le due opere siano state fatte in contemporanea.

Trattandosi di una trama del tutto fantastica, De Luca ha avuto piena libertà per inventare costumi, ambienti, architetture. Proprio per queste ultime ha dato libero sfogo alla sua fantasia, creando templi e palazzi dalle strutture grandiose, davvero aliene e coerenti con una mitologica civiltà che tutt’ora esercita una immutata attrattiva.

Alcune delle vignette hanno un fascino particolare: ad esempio quella della regina Minàr sul letto di morte (pagina 223), con le velature del tessuto che rendono splendidamente la leggerezza del suo abito. Oppure la scena, di epica grandezza, del re Gudea giunto con il proprio esercito ai confini del mondo conosciuto, con il magnifico dettaglio del guerriero che, esausto, si appoggia al proprio scudo (pagina 228).

Re Gudea ai confini del suo regno (da L’ultima Atlantide). Tutti i diritti riservati.

De Luca tornerà definitivamente al fumetto nel 1969 con uno stile completamente diverso, più essenziale nel tratto ma molto dinamico e di grande modernità, che caratterizzerà i suoi lavori più importanti e conosciuti: la serie de Il commissario Spada e la Trilogia Shakespeariana su tutti.

La regina Minàr sul letto di morte (da L’ultima Atlantide). Tutti i diritti riservati.

Informazioni sulle storie presenti in questo volume

Nel regno di Kamrasi

su testi di Danilo Forina, è stato pubblicato per la prima volta su «Albo del Cerchio azzurro» n. 1, supplemento a «Il Vittorioso» n. 12 del 6 aprile 1947.

Prora vichinga

su testi di Raoul “Roudolph” Traverso, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Vittorioso» n. 8 del 20 febbraio 1949.

L’impero del sole su testi di Raoul “Roudolph” Traverso, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Vittorioso» n. 20 del 15 maggio 1949.

La sfinge nera

su testi di Raoul “Roudolph” Traverso, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Vittorioso» n. 15 del 9 aprile 1950.

Il tempio delle genti

su testi di Raoul “Roudolph” Traverso, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Vittorioso» n. 27 del 2 luglio 1950.

Il cantico dell’arco su testi di Danilo Forina, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Vittorioso» n. 41 del 12 ottobre 1952.

I due amici su testi di Attilio Monge, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Giornalino» n. 1 del 2 gennaio 1955.

L’ebreo errante su testi di Renata Gelardini De Barba, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Giornalino» n. 10 del 6 marzo 1955.

Rasena su testi di Renata Gelardini, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Vittorioso» n. 52 del 28 dicembre 1955.

Marco il ragazzo del Getsemani divenne protettore di Venezia su testi di Attilio Monge, è stato pubblicato per la prima volta su «Il Giornalino» n. 16 del 18 aprile 1965.

L’ultima Atlantide (autore dei testi rimasto anonimo), è stato pubblicato per la prima volta su «Il Giornalino» n. 14 del 2 aprile 1967.

Volumi di Gianni De Luca già pubblicati in questa collana: Trilogia Shakespeariana – isbn: 978-88-94818-29-1

Paulus – isbn: 978-88-94818-38-3

I giorni dell’Impero – isbn: 978-88-94818-49-9

Avventura sull’Orinoco – isbn: 978-88-36270-92-7

I disegni mai visti – Gianni De Luca illustratore e pittore – isbn: 978-88-36271-40-5

Il diario di Gian Burrasca – isbn: 978-88-36271-91-7

La casa editrice del fumetto d’autore