17 minute read

EDAD MEDIA

Las luchas entre los pueblos llegados del norte —suevos, vándalos y alanos— y los romanos duraban ya más de un siglo desde que entraron en el territorio peninsular en el año 409 hasta que en 554 se inicia la monarquía hispano-visigoda, instaurada en Toledo bajo el reinado de Atanagildo.

Los visigodos eran un pueblo también germánico que, originarios de Escandinavia, se habían asentado en la Tracia y en las Galias tras realizar diferentes pactos con los romanos. En el año 415 comienzan a ocupar la provincia tarraconense tras su victoria ante los alanos.

Advertisement

Durante el siglo V y, sobre todo, a fiales de este con el reinado de Alarico II, los visigodos se asientan defintivamente en España. Estos habían ayudado a eliminar el peligro bárbaro a cambio de concesiones y pactos que, sumado a la debilidad de los últimos emperadores, propiciaron su consolidación en el territorio.

La transición fue escasamente rupturista pues, aunque se abandonaron algunas ciudades y núcleos de poblamiento, muchos de los asentamientos tardorromanos, villas y vicus, permanecieron con las mismas actividades, y, si habían subsistido a la guerra y la destrucción de los invasores bárbaros, permanecieron junto a las pequeñas aldeas que levantaron los visigodos, que basaban su economía principalmente en la agricultura latifundista de cereal o vid.

Este pueblo de religión arriana, adoptó el cristianismo en el 587, siguiendo la estela de su promotor, Recaredo. Conseguida la unidad religiosa se produjo también la unidad del derecho con la promulgación del código impulsado por Recesvinto, el Liber Iudiciorum.

La ocupación de espacios ya construidos anteriormente o las frágiles y perecederas construcciones levantadas por ellos nos han dejado pocas evidencias de su paso por la Península. El valle del Jarama cuenta con algunas muestras de la presencia de este pueblo en las necrópolis halladas y que incluyen ajuares, destacando las piezas de orfebrería; y en los lugares de culto, algunos de ellos simiente de un nuevo asentamiento como el núcleo de Santiuste, la primitiva Alcalá de Henares.

En los años noventa el equipo TEAR (Escuela Taller de Arqueología y Rehabilitación) del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad Autónoma realizaron excavaciones en la necrópolis de Carabaña, en un cerro de la margen sur del río Tajuña25. De su estudio se comprobó que hubo un asentamiento hispanovisigodo sobre otro altoimperial hispanorromano, aunque la mayoría de los restos pertenecían a los siglos VI y VII. La arquitectura funeraria consistía en casi todos los casos en una fosa excavada cubierta con una laja de yeso, perdida en la mayoría. Los ajuares y objetos asociados como fíbulas, cinturones o cerámica no permitieron datar el yacimiento pero el ritual funerario respondía al habitual a fiales del siglo VI y VII. «Al muerto se le entierra desnudo y envuelto en un sudario, probablemente sobre unas parihuelas, cerrándose la tumba a continuación con grandes lajas de yeso. En algunos casos, los menos, los adornos personales demuestran que el cadáver estaba vestido y arreglado. Otro elemento interesante a tener en cuenta son las estructuras que aparecen por toda la excavación, asociadas siempre a las sepulturas. A falta de una interpretación defintiva, puede apuntarse a la instalación de algún tipo de cerramiento para grupos de se-

Dos símbolos de la historia de Arganda. En primer plano la Iglesia Parroquial que simboliza el crecimiento que experimenta la población en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, y al fondo, el emblema de la ciudad medieval, la Ermita de la Virgen del Castillo, desparecida en 1971.

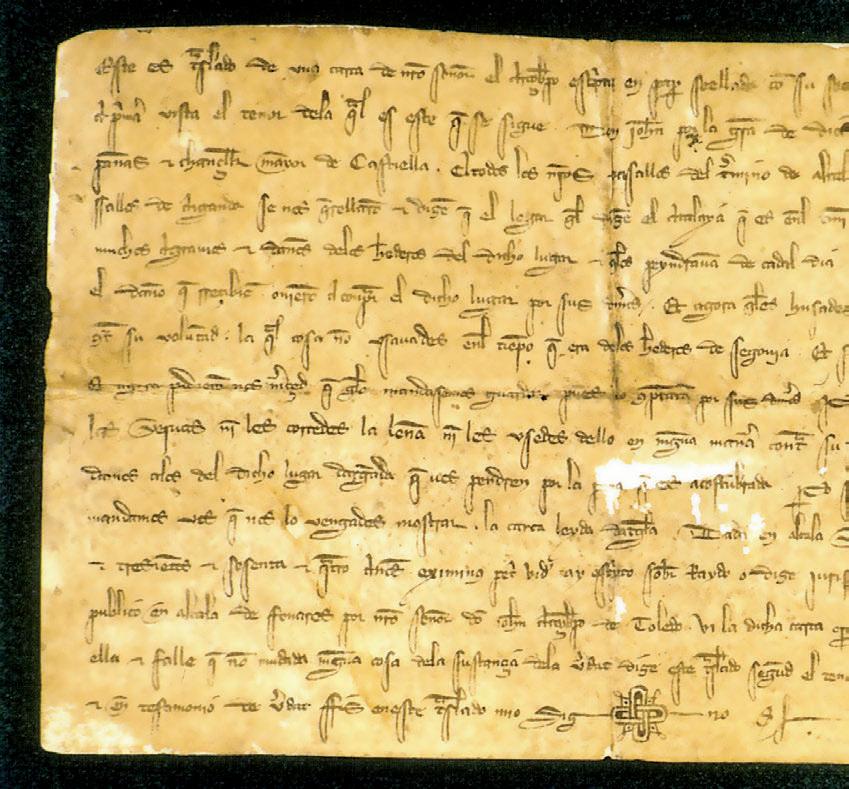

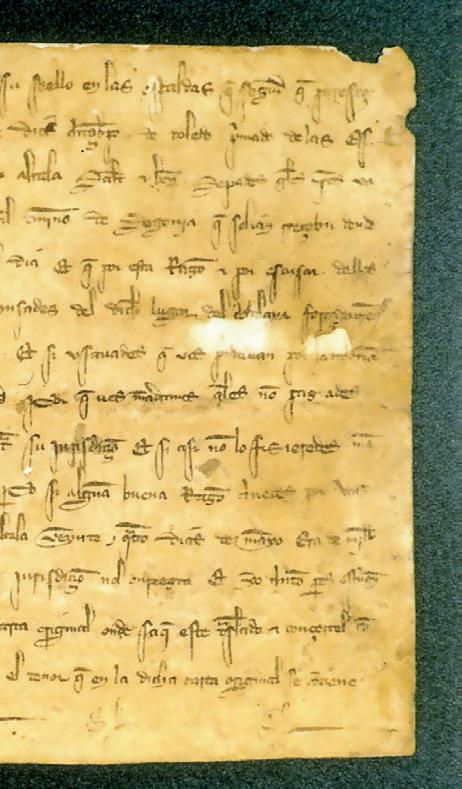

Documento más antiguo conservado en el Archivo de la Ciudad. Relativo al aprovechamiento de pastos y leñas por parte de los vecinos. Año 1326. Pergamino de 23x14 cm. pulturas, o mejor aun, de una señalización a modo de estelas funerarias»26

Durante dos siglos el poder político estará en manos del pueblo visigodo, cuya estructura social había ido organizándose en grupos de colonos o plebeyos que estaban al servicio de un señor terrateniente. Este, además de poseer grandes propiedades territoriales, establece una relación de patrocinio según la cual estaba obligado a defenderlos a cambio de su fidelidad. Una relación de encomendación territorial que será el precedente de la sociedad feudal característica del Medievo.

Los diferentes grupos nobiliarios que crecen bajo este sistema disputarán su primacía para tomar el poder del reino, lo que desencadenará numerosas luchas que favorecerán la penetración de tropas musulmanas.

En el siglo VIII, en 710, al morir el rey Vitiza, sus dos hijos se disputan la corona. Don Rodrigo, el nuevo rey había contado con las fuerzas musulmanas del norte de África, pero este apoyo se vuelve en su contra cuando en 711 su ejército es derrotado por las fuerzas capitaneadas por Tariq ben Ziyad, en la batalla del Guadalete. Muy pronto se hacen con el poder y con ello comienza la invasión musulmana de la Península y su integración como provincia en el Imperio musulmán de los califas de Damasco.

En el año 756 se constituye Al-Andalus, un país independiente bajo el emir Abd al-Rahman I, que tenía en Córdoba su centro administrativo. El califato omeya perduró hasta 1031. A partir de entonces se crearían varios reinos taifas olvidándose la unidad que recuperaría cíclicamente con el avance de los almorávides y más tarde el establecimiento de los almohades.

En toda la geografía peninsular se levantan castillos y fortalezas en zonas consideradas enclaves estratégicos, especialmente en los territorios más elevados para control de valles y caminos. Una de estas fortalezas será Qal’at’Abd al-Salam, en el cerro de Ecce Homo, en la vecina Alcalá, vocablo del que deriva su nombre.

En la zona que nos ocupa se establecieron estas posiciones militares en una amplia franja que constituía la Marca Media, una de las líneas fronterizas del gobierno musulmán. Algunos de estos enclaves formarán no sólo posiciones de vigilancia y control sino también asentamientos o ciudadelas en torno a una posición defensiva. Nacen así Madrid o Alcalá la Vieja.

En el valle del Jarama se establecieron asimismo núcleos rurales de los que apenas quedan recuerdo a través de la toponimia. «La Atalaya» junto a la carretera de Alcalá (controlaba Vilches y el camino a esta ciudad), «El Castillejo» (desde el que se divisa la vega de Valtierra y el camino a Valdilecha), y lo que es más importante, otra atalaya árabe se levantaría sobre un pequeño cerro que domina la vega del Jarama y el camino hacia Magerit (Madrid), en torno a la modesta fortifiación y buscando su amparo se apiñan algunas humildes casas rodeadas de una empalizada, este es el germen del núcleo de población que hoy conocemos como Arganda»27 .

A esta antigua fortifiación podrían hacer referencia los informantes de las Relaciones de Felipe II cuando hablan de que hubo «en este lugar rastro de un edificioantiguo donde solía haber un castillo, hállanse solamente algunos de los cimientos, en medio de ellos hay el presente una ermita antigua, que se dice Nuestra señora de Castillo, de mucha devoción a este pueblo».

Efectivamente entre los siglos XIV y XV debió construirse esta ermita que estuvo en pie hasta 1971, después de haber sido reconstruida en sucesivas ocasiones.

Sin embargo, es difícil identifiar estos restos de castillo con una fortaleza árabe ya que no tenemos estudios arqueológicos que lo corroboren. Otros se inclinan por pensar que la fortifiación se debe a la Orden de los Templarios, es decir, que su construcción se llevó a cabo en siglos posteriores cuando los cristianos avanzan posiciones en la frontera con Al-Andalus y se emplean las órdenes militares como instrumento de consolidación del territorio, así como de elemento de repoblación.

En el siglo XI el avance cristiano se hace evidente en esta zona y desde 1085, año en que se toma Toledo, la inestabilidad será la característica de los acontecimientos históricos. Avances y retrocesos, en estos momentos críticos, dejarán constancia en documentos que citan a Alcalá en los territorios reconquistados y, años después, como enclaves recuperados por los almorávides. No será hasta 1118 cuando se tomará defintivamente el castillo de Alcalá y con este hecho comenzará la repoblación cristiana de toda la zona.

Cruz de término. Paraje de Valdúcar. Desde tiempo inmemorial ha marcado los límites entre los municipios de Arganda, Loeches y Velilla.

ARGANDA, TIERRA DE ALCALÁ

Pocos años más tarde, en 1129, el rey Alfonso VII y su esposa doña Berenguela conceden el señorío de Alcalá a los arzobispos de Toledo. En esta donación se incluían sus términos antiguos: las tierras, prados, ríos, pesquerías, viñas, huertas, montes, villas y aldeas.

Sin embargo, en los comienzos del siglo XII es difícil precisar qué aldeas formaban ese alfoz. «Ni en la carta de donación regia ni en otro documento contemporáneo se han podido obtener referencias precisas sobre la extensión territorial de la comunidad, cuya repoblación debió

Vano con arco de ojiva de tradición mudéjar. Fachada norte de la Ermita de Valtierra. Siglo XIII.

acometer el concejo de la villa bajo el impulso de los arzobispos. No obstante el documento de 1129 dice que los términos entregados a la mitra como pertenecientes a Alcalá son aquellos que ésta tenía desde los tiempos de Alfonso VI e incluso de la época sarracena.»28

A pesar de esta falta de noticias, posiblemente, las aldeas de Arganda, Vilches y Valtierra ya pertenecieran a la tierra de Alcalá. El poblamiento de estas tierras y los compromisos defensivos creaban vínculos entre poblaciones vecinas que se organizan en comunidades de villa y tierra. Alcalá, la villa más poderosa, extiende su dominio entonces hacia las aldeas vecinas y se erige en su cabeza Sin embargo, a fiales del siglo XII los almohades comienzan una ofensiva tomando Alarcos y el rey castellano, Alfonso VIII solicita la ayuda de los caballeros segovianos para hacer frente a la amenaza y los corresponde con la entrega en 1190 de varios lugares, entre los que se encontraban las aldeas de nuestro estudio. Así que, por algunos años, el concejo de Segovia ejerció su poder sobre Arganda, Vilches y Valtierra. Sobre el origen del vocablo Valtierra, proveniente del latino Vallis, sería un topónimo castellano y navarro que trajeron los repobladores castellanos en el siglo XII29 .

La paz vuelve de nuevo al territorio al conquistar el rey castellano las Navas, en 1212, y, dos años más tarde, el señorío de los arzobispos de Toledo ve restituidas las aldeas que le habían sido arrebatadas a cambio de la villa de Talamanca. Formando parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Alcalá tenemos entonces aldeas como Ajalvir, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Abajo, Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Ambite, Anchuelo, Campo Real, Carabaña, Corpa, Los Hueros, Loeches, Olmeda, Orusco, Perales de Tajuña. Pezuela, Pozuelo del Rey, Querencia, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Torres Belmonte, Villar del Olmo, Villalvilla y, Arganda, Vilches y Valtierra.

Arganda, al igual que Vilches y Valtierra, era Tierra de Alcalá de Henares y por ello estaba sometida a su jurisdicción; y desde 1129 engrosaron el señorío del Arzobispado de Toledo. Sus leyes eran, por tanto, las de la ciudad complutense, que, a partir de 1135 comenzará a regirse por un fuero concedido a Alcalá. Fue este el primer intento de proveer a la ciudad de un cuerpo legal que se verá concluido en la redacción del corpus otorgado por el arzobispo Raymundo.

Conocemos este primitivo documento gracias a una copia más tardía fechada hacia 1223, escrita en romance y con algunas ampliaciones y adiciones al texto original, que fue ratifiada por el arzobispo Rodrigo Jiménez de la Rada y que sus sucesores confimaron. En esta ampliación del primitivo Fuero de Alcalá se incluían ahora también los lugares y aldeas de su tierra.

El Fuero de Alcalá contemplaba las leyes por las que habrían de regirse los hombres y mujeres avecindados o residentes temporales en las tierras de Alcalá. Se tipifiaban los delitos y los castigos derivados de ellos, por homicidio, robo, agresión, invasión de ficas, daños a animales o cultivos, etc.

También trataba temas de abastos y consumos, especifiando los deberes de cada uno de los oficiosy las penas imputables por el incumplimiento de éstos. Se referían sobre todo al engaño en las medidas o a la venta de comestibles en determinadas condiciones, así se detallaba la multa que había de imponerse por vender pan menguado; aceite, sal o carne con medidas engañosas; cera y miel con pesos inadecuados, etc...

En cuanto a los vinateros se disponían penas por la adulteración del vino y se establecía un calendario de venta, un proteccionismo que perduró durante mucho tiempo; desde San Miguel hasta la Semana Santa se habían de tomar los caldos de la tierra de Alcalá, prohibiendo su importación.

En el pescado se determinaban los precios, fijados según su tipo o según la época del año. Y, del mismo modo, se estipulaban precios y medidas en otros aspectos además de en los comestibles, como en las telas y lanas.

En cuanto a la administración de la comunidad de villa y tierra se organizaba a través de los concejos que nombraban a sus propios representantes. Alcaldes, regidores, mayordomos, procuradores, escribanos, etc. eran nombrados por el concejo saliente, aunque algunos de los oficiosmás importantes »precisaban de la designación por el arzobispo o autoridades

delegadas, signo de una dependencia señorial directa sin necesidad de consentimiento por parte del concejo de la villa»30 .

Estos concejos aldeanos formaban parte de unidades administrativas y fiscales, llamadas cuartos con un sexmero a la cabeza. Arganda era una de las aldeas que encabezaba un cuarto. Una instancia superior y que reunía los intereses de todas estas aldeas y lugares era el Común General de la Tierra.

Las obligaciones que vinculaban a estas comunidades de Villa y tierra se basaban fundamentalmente en el aprovechamiento de bienes comunes, como pastos, bosques, etc, y el hacer frente a gastos como el sostenimiento de la muralla y cerca de Alcalá. Por otro lado, esa relación hacía más fuerte a la Comunidad frente a posibles litigios de propiedades o terrenos fronterizos, así como en la defensa de licencias o privilegios adquiridos.

En este sentido encontramos a comienzos del siglo XIV el primer documento que se conserva del concejo de Arganda, fechado en 1306. Es este una carta en la que el arzobispo don Gonzalo entrega a los vasallos del lugar de Arganda el soto llamado La Isla. Esta carta es una confimación de la posesión de la dehesa de la Isla, que, según dicen, había sido suya hasta la muerte del arzobispo don Sancho, hijo de Jaime I de Aragón, en 1275, año en que los madrileños entran en ella.

Mayoral Moraga, tras estudiar el documento considera que La Isla debió pertenecer a la orden del Temple y que, o bien fueran estos los que cedieron el soto al arzobispo don Sancho y que los madrileños lo ocuparan al morir este, al considerarla una cesión personal; o bien que fuese don Sancho el que se la dejase a los Templarios y aprovecharan argandeños y madrileños su usufructo beneficándose de las difiultades que, poco después, empieza a tener la Orden. «El litigio entre la Tierra de Alcalá y la de Madrid, por esta Isla del Jarama, tuvo que ver mucho con la decadencia y desaparición de la Orden del Temple en los últimos años del siglo XIII y los primeros del XIV»31 .

A raíz de esa donación el concejo de Madrid comienza a litigar por el derecho de propiedad de este soto. De unas manos a otras sigue pasando La Isla, aunque a partir del silo XIV y XV las confimaciones siempre dan la razón a los argandeños en detrimento de los madrileños a los que incluso se prohibió comprar la hierba del Soto para sus ganados de labor.

Los conflitos en torno a las fronteras o límites comarcales y jurisdiccionales serán numerosos en la época, sobre todo por la importancia de las dehesas y los terrenos de explotación comunal para pasto y leña. Además de con Madrid también habrán de dirimir pleitos con Segovia, que poseía los pueblos de Morata y San Martín de la Vega, dependientes de Chinchón. Un ejemplo de estos apeos o amojonamientos espinosos serán los que afecten a las dehesas ribereñas de La Compra y La Atalaya.

Restos de la Ermita de Valtierra. Siglo XIII. Pequeño templo de una sola nave que se mantuvo como lugar de culto hasta 1814.

Todas estas leyes regían en la Arganda medieval que no era si no una pequeña aldea que había crecido en torno al cerro del Castillo donde, desde el siglo XIV, se levantaba una ermita, la del Castillo. Esta iglesia mudéjar que fue parroquia

Ermita-Asilo del Castillo. Hacia 1950. Edificio riginal del siglo XV. Fotografía de Hernández. Cortesía de Victoria Espliguero Sanz.

hasta el siglo XVI, fue levantada sobre las ruinas de «un castillo». Este, según Rodríguez Marín, sería un castillo-hospital de la Orden de San Juan, heredera del Temple. Su hipótesis se basa en alusiones de documentos posteriores donde se hace referencia a tierras y posesiones que lindan con tierras de la Orden de San Juan, a huertos aledaños al castillo de la Orden, etc... Plantea este autor una reinterpretación de cómo debía ser este recinto, germen de la villa argandeña, siguiendo unos pasos generales de actuación de los monjes soldados: «Sobre el otero o altura se construía o reparaba el castillo-hospital. Generalmente se entronizaba en su templo la imagen de Nuestra Señora Santa María del Castillo es advocación medieval extendidísima por todas las zonas de influencia templario-hospitalaria. Dentro del recinto defensivo, de mayor o menor extensión según emplazamiento o importancia, se distribuían pozo o cisterna, horno, molino, establo, almacén, etc»32 .

La coexistencia entre el establecimiento de una orden militar y el señorío jurisdiccional por parte del arzobispado de Toledo se podría

entender como una cesión temporal de unas tierras, un castillo o un hospital al comendador de la orden. Esta cesión suponía el cobro de algunos rendimientos del lugar a cambio de protección, pero no la jurisdicción. Sin embargo, los datos sólo nos confiman la existencia de una antigua ermita.

Vilches y Valtierra en esta época constituían también otros núcleos de poblamiento y poseían cada una de estas aldeas una ermita de características mudéjares. Aún hoy pueden observarse las ruinas de la de Valtierra: una nave abandonada que ha perdido su cubierta y donde se aprecian algunos restos del ábside y el acceso de la fachada norte. Construida con argamasa y ladrillos responde a un estilo mudéjar toledano con fajas de mampostería en sus muros y arcos de ojiva túmida en los vanos. La techumbre debía ser de madera realizada en par y nudillo. Se desmontó en 1814 y el carretero que las transportó refi re en el Libro de Nuestra Señora de Valtierra «he pasado un poco de maderas de pino del desmonte de dicha ermita, que se compone de varios»piazos» de tirante la mayor parte de ellos hecho «piazos» y, habiéndose hecho el cargo de dichas maderas digo que valen 150 reales»33 .

En Vilches poco queda hoy de este pasado medieval pues tanto la casa señorial como la ermita son construcciones posteriores. Sebastián Santoyo, que será señor de Arganda por un breve tiempo, adquirirá las tierras de Vilches que se convertirán en un mayorazgo, heredado por su descendencia. Se levantará una casa señorial junto a esta antigua ermita en la que el tiempo había causado estragos. Esta familia en el siglo XVI se encargará de reedifiar la ermita medieval, confiiéndola un estilo barroco que hoy, a pesar de su lamentable estado, podemos apreciar.

La despoblación de estos dos lugares era un hecho en el siglo XVI y los informantes de las Relaciones de Felipe II no daban razón de ello. La explicación tal vez pueda estar en el impacto de la peste negra o a las malas cosechas, razones que se esgrimen siempre como detonadores del abandono de las pequeñas poblaciones rurales a favor de las urbes o de los pueblos vecinos en la Baja Edad Media.

En 1348 la gran mortandad como llamaron a la peste sus contemporáneos, acostumbrados a sufrir brotes epidémicos cíclicamente, se expandió desde el Mediterráneo al interior de la Península. En pocos meses el terror había hecho mella en los habitantes que veían como las medidas preventivas empleadas, desde el cierre de las ciudades, la prohibición de la entrada de enfermos o las procesiones o rogativas, eran inefiaces ante la muerte negra. Esto no quiere decir que la epidemia afectara al conjunto de la población, pero sí que, unido a otros condicionantes como las malas cosechas, las plagas o la emigración a las ciudades en busca de un oficiomejor retribuido, ya que los salarios de los menestrales subieron así como los precios, provocaron un proceso de despoblación rural.

Por otra parte desde antiguo una de las razones esgrimidas para entender la despoblación de Valtierra son «las emanaciones palúdicas de los Charcos, o madre antigua del Jarama, en la que desaguan los arroyos de Valtierra y de Vilches»34 , transmitiéndose de generación en generación la creencia de que los vecinos de Valtierra dieron origen a Arganda.