18 minute read

2.3 O processo de vinificação em tinto

obter matériaprima para a produção de combustível alternativo – o biodiesel. Há disponibilidade de material graxo vegetal para a produção de biocombustível, mas existem objeções, porque grande parte do material oleaginoso disponível é destinada à produção de óleo comestível.

A perspectiva da biotecnologia para obtenção de lipídeos por via microbiana se estende a outros usos industriais, como obtenção de esteróis, ésteres, ceras, biossurfactantes e modificações dos óleos comestíveis por lipases microbianas. Entre os esteróis, a produção de ergosterol por bioprocesso pode ser alternativa viável. O ergosterol, considerado precursor da vitamina D, é produzido economicamente por síntese química.

Além das culturas econômicas de vegetais oleaginosos para consumo alimentar, há riqueza em material vegetal oleaginoso ainda não utilizado. Porém, é proveniente de vegetação natural ou de plantações sem exploração agrícola extensiva e econômica no curto prazo, necessária para abastecer a indústria do biocombustível. Em relação à gordura animal, as restrições são similares às encontradas com o material agrícola.

Por essas razões, parece que os microrganismos podem ser uma fonte adequada de matériaprima gordurosa, em virtude de sua capacidade de sintetizála por transformação de carboidratos. Com essa orientação, há vários trabalhos encontrados na bibliografia técnica e científica. São pesquisas, na sua maioria, direcionadas à produção microbiana de óleo e ao seu uso na produção de biodiesel. No século XX, o crescimento da sociedade contou com o apoio dos combustíveis fósseis (carvão, óleo, gás). Atualmente, os combustíveis derivados de matérias agrozootécnicas interagem na economia com o setor de alimentos.

A produção de óleo de origem microbiana ganhou interesse em anos recentes. É grande o potencial de produção de matéria graxa com leveduras e outros microrganismos, com base na grande diversidade de matériaprima, que tem origem diversa: águas servidas, resíduos de indústrias de alimentos (amido, óleo, açúcares, abatedouros, despejos de origem piscícola), resíduos celulósicos (como palhas) e farelos de cereais (xilose e glicose).

Além de produzir lipídeos, algumas bactérias produzem lipopeptídeos ou peptidolipídeos de importantes funções biológicas, como propriedades antifúngicas e antibacterianas. São estruturas cíclicas de aminoácidos ou cadeias lineares ligadas a ácidos graxos por esterificação, ou ligações amídicas, algumas resistentes às proteases.

As pesquisas realizadas pretendem acumular conhecimentos sobre os ácidos graxos encontrados nos triglicerídeos dos micróbios e sobre como transformálos em outros produtos por via enzimática. São conhecimentos de biologia, genética, microbiologia, enzimologia e biotecnologia, bem como em desenvolvimento de bioprocessos específicos, que interagem para produzir lipídeos para diversos usos, inclusive como precursores de hidrocarbonetos. Denominado “óleo unicelular” (single cell oil, em inglês), é visto como matériaprima para a produção de hidrocarbonetos, como o querosene.

Há interesse pela produção de biodiesel com óleo microbiano, porque pode ser obtido de resíduos agroindustriais e por transformação de carboidratos largamente

CAPÍTULO 17

Produção de Arthrospira (Spirulina) e suas aplicações em alimentos

Lúcia Helena Pelizer

Marlei Barboza Pasotto

Regina de Oliveira Moraes Arruda Iracema de Oliveira Moraes

17.1 INTRODUÇÃO

Microrganismos fotossintetizantes têm, a rigor, grande importância comercial. A biomassa por eles produzida pode ser utilizada como ração em aquacultura, complemento alimentar e fonte de pigmentos, antioxidantes e ácidos graxos. Outros compostos de interesse clínico são passíveis de estudo, como veremos na sequência deste capítulo. Acrescenta-se também o aspecto ambiental, uma vez que podem fixar metais pesados e utilizar CO2 como fonte de carbono, além de minimizar a eutroficação nas águas (PELIZER; CARVALHO; MORAES, 2015; PULZ; SCHEIBENBOGEN, 1998).

Entre esses microrganismos se destaca a Arthrospira, que apresenta facilidade de cultivo e tem importância, em uma primeira instância, como fonte de alimento. Esse microrganismo tem conformação filamentosa cuja dimensão e cuja forma variam de acordo com as espécies e as condições ambientais (HENRIKSON, 2009; CIFERRI; TIBONI, 1985; CIFERRI, 1983).

Essa espécie de microalga é capaz de se adaptar a diversas condições em que outros microrganismos não se desenvolveriam facilmente, o que permite encontrá-la em uma grande variedade de ambientes: solo, areia, pântanos, lagos alcalinos, água salobra, do mar e fresca, e essa capacidade de adaptação a ambientes hostis permite também seu desenvolvimento em meios com alta concentração salina (HENRIKSON, 2009; CIFERRI, 1983).

Por meio de um processo fotossintético, é capaz de converter as fontes de carbono e nitrogênio, além de fósforo, potássio, ferro e outros minerais e nutrientes, em material celular e oxigênio (HENRIKSON, 2009).

A forma mais fácil de cultivo, seja em pequena ou grande escala, é em tanques rasos para facilitar a incidência luminosa. Em cultivos típicos, dobra-se a biomassa entre 2 e 5 dias. Quando se analisa a vantagem de sua produção sob o ponto de vista de fornecer proteína como fonte alimentícia, a Arthrospira apresenta produtividade vinte vezes superior à da soja considerando a mesma área, quarenta vezes superior à do milho e cerca de quatrocentas vezes superior à da carne bovina (PULZ; SCHEIBENBOGEN, 1998).

A forma de produção em tanques sob iluminação natural ou artificial, bem como os meios tradicionais da literatura mostram a facilidade de cultivo desse microrganismo em grande escala. Além disso, podemos verificar que meios alternativos podem baratear o custo de implementação de um sistema de cultivo. Como um processo biotecnológico, o desenvolvimento de processo passará pelo aperfeiçoamento da forma e das operações dos reatores. Essa diversificação de produtos e o aperfeiçoamento de técnicas de produção podem incentivar o cultivo de Arthrospira em diversas regiões, principalmente em redutos onde há um baixo desenvolvimento econômico, mas que possam fornecer condições ambientais como temperatura, luminosidade e meio de cultivo, fazendo com que os produtos contribuam para o desenvolvimento regional.

Existem plantas de produção industrial no Japão e em Taiwan desde 1970; nos Estados Unidos, há a Cyanotech, que opera desde 1985; na Tailândia, a Boonsom Farm; na Índia, a Parry Nutraceutical; além de outras instaladas em China, Cuba, Chile, Vietnã, Israel, Bangladesh, Filipinas, Peru, Brasil, Espanha, Portugal e Austrália (HENRIKSON, 2009).

17.1.1 HISTÓRICO

O interesse pelas microalgas como fonte de proteínas voltadas à nutrição humana passou a ser mais significativo no início dos anos 1950. Além de fonte alimentícia, nos Estados Unidos, as microalgas também eram objeto de estudo na tecnologia ambiental, tendo em vista uma melhora na qualidade da água residuária quando se cultivavam esses microrganismos junto ao corpo dessas águas. Além disso, a biomassa gerada era fermentada para a produção de metano (PULZ; SCHEIBENBOGEN, 1998).

Trabalhos de inspeção no fitoplâncton dos pequenos lagos e piscinas nas proximidades do lago Chad mostraram que a Arthrospira era o principal organismo e, às vezes, o único componente da microflora. Naquela região, já se usava a microalga como fonte de alimentação humana. A Arthrospira platensis era seca e, na forma de biscoito ou flocos, chamados na língua local de dihé, era comercializada no mercado local. O dihé era preparado coletando-se as algas nos lagos e espalhando-as sobre a areia para secar ao sol.

No antigo México, a Arthrospira maxima também foi utilizada como alimento. A história diz que biscoitos similares ao dihé eram vendidos no mercado da antiga capital

CAPÍTULO 18

Vinagres

Jorge Minoru Hashimoto

18.1 INTRODUÇÃO E HISTÓRICO

A civilização egípcia foi provavelmente a primeira a descobrir e a utilizar o vinagre. Vestígios de vinagre foram encontrados em túmulos egípcios de 3000 a.C. e há registros do período ptolemaico (332 a.C.-30 a.C.) sobre o fenômeno da acidificação do vinho quando este é exposto ao ar. Registros babilônicos de 5000 a.C. indicam que civilizações do norte da Mesopotâmia utilizavam o fruto da tamareira como a principal matéria-prima para obtenção do vinho e do vinagre, enquanto figos e uvas eram menos utilizados para essa finalidade. O vinagre nessa época já era utilizado para o preparo de picles e conservas (BOTTERO, 2004).

Na Bíblia, o vinagre é mencionado muitas vezes, principalmente como uma bebida refrescante e energética, quase sempre adicionado à água, ou como condimento para saborizar outros alimentos, da mesma forma como o utilizamos atualmente.

O vinagre também foi amplamente utilizado pelos escandinavos e outros povos do norte europeu (310-388) como agente conservante em carnes e outros alimentos, com a principal finalidade de conservar mantimentos para longas viagens. As principais matérias-primas utilizadas para a produção de vinagre eram as sobras de hidromel (mistura de água e mel) e, com menor frequência, o vinho, que fermentava espontaneamente. Como prova do uso comum de vinagre, muitas receitas com esse ingrediente eram conhecidas na cultura dos noruegueses (LARSEN, 1931; PATURSSON, 1907).

Os alquimistas muçulmanos do século VIII tinham um conhecimento mais profundo das propriedades químicas do vinagre e eram geralmente mais qualificados em ciência que os europeus. Um dos homens mais importantes dessa época foi o alquimista Jabir Ibn Hayyan (721-815), mais conhecido pelo nome latino Geber, também referido como o “pai da química”, creditando-se a ele a descoberta de ácido acético destilado do vinagre. Outro cientista islâmico foi Ibn Sina (980-1037), mais conhecido como Avicena, que mencionou as propriedades medicinais do vinagre (coagulante, remédio para queimaduras e inflamações de pele, atenuante para a dor de cabeça, composto digestivo e expectorante).

No início da Idade Média, o uso do vinagre aumentou devido às suas propriedades altamente desejáveis e a sua disponibilidade começou a diminuir, sendo necessário expandir a sua produção, assim, muitos viticultores começaram a produzir vinagre junto com o vinho. Provavelmente, a corporação mais antiga especializada na fabricação do vinagre foi criada em Orleans, na França, em 28 de outubro de 1394, e desenvolveu o processo lento, também denominado “processo Orleans” ou “método contínuo”.

Em 1720, o holandês, botânico e médico Hermann Boerhaave (1668-1738) observou que a formação de vinagre ocorria mais rapidamente quando uma grande superfície do líquido alcoólico era exposta ao ar, e sugeriu que o gotejamento do vinho através de aparas de madeira aumentaria a área superficial de exposição ao ar e resultaria em uma oxidação mais rápida para produzir o vinagre, sendo necessária a presença da “mãe do vinagre” (bactérias acéticas em estrutura mucilaginosa à base de celulose) para que a acetificação fosse bem-sucedida. Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) demonstrou que o ar era a principal causa dos fenômenos da combustão e da acidificação. A ideia original de Boerhaave foi posteriormente melhorada pelos cientistas alemães Karl Wilhelm Gottlob Kastner (1783-1857) e, especialmente, Johann Sebastian Schutzenbach (1793-1869), que conceberam um gerador de vinagre que consistiu de um tanque de madeira, com ou sem revestimento de metal, com aparas de madeira. O vinho escorria do topo através das aparas de madeira, enquanto um grande volume de ar era insuflado no interior do tanque através das perfurações da parte inferior. Esse gerador tornou-se a principal base para a moderna industrialização do vinagre, conhecido como “processo rápido” ou “processo alemão”, sendo amplamente utilizado.

Em 1822, o cientista holandês Christian Persoon (1761-1836) identificou um microrganismo como sendo o principal agente acetificador, que denominou Mycoderma aceti. Justus von Liebig (1803-1873) se opôs a essa teoria, afirmando que a causa da fermentação era estritamente inorgânica, mas, em 1862, Louis Pasteur (1822-1895) confirmou definitivamente a eficácia dos estudos de Persoon, demonstrando que o processo de fermentação era realizado por microrganismos. Pasteur descobriu que o ar deve ser mantido para a fermentação do vinho, sendo necessário para a produção de vinagre. Ele também confirmou que Mycoderma aceti, atualmente sistematizado como Acetobacter aceti, oxida o álcool em ácido acético.

A maior melhoria no processo rápido de produção de vinagre foi conseguida em 1929, com a introdução do gerador de circulação. O método de produção é, na essência, semelhante aos métodos anteriores, mas, neste caso, a matéria-prima é submetida

CAPÍTULO 19

Chás

Urgel de Almeida Lima Luiz Antonio de Campos Penteado

Lido alhures, sem registro de data ou fonte: dizem apreciadores e estudiosos que, sobre chá, jamais se saberá muito.

19.1 INTRODUÇÃO

Chá é a denominação da planta Camellia sinensis (L.) Kuntze, de suas folhas beneficiadas de diferentes maneiras e também das infusões obtidas com elas. Nativa do sudeste da Ásia – Mianmar, Assam (Índia), Tonquim (Vietnã) e região do rio Mekong –, a planta é cultivada em zonas tropicais e subtropicais. Inicialmente, foi classificada como Thea sinensis e, depois, como Camellia sinensis em virtude de sua semelhança com as plantas do gênero Camellia. Sua primeira descrição foi feita por Carlos Lineu (1707-1778).

A classificação botânica da planta é a seguinte:

Família: Theaceae.

Ordem: Ericales.

Subclasse: Asteridae.

Classe: Magnoliopsida: Magnoliophytina (Angiospermae). Divisão: Spermatophyta. Gênero: Camellia.

Espécie: sinensis.

Ainda existem estes sinônimos: Camellia bohea L., Camellia thea L., Camellia theifera Griff., Thea bohea L., Thea sinensis L. e Thea viridis L.

O ideograma chinês para chá – – é pronunciado de duas formas: tê e tchá. Tchá (chá) provém do cantonês e tê, do mandarim. Essa duplicidade na pronúncia criou dois grupos entre as línguas não chinesas: • Derivados de tê: inglês, galês, francês, alemão, holandês, dinamarquês, islandês, espanhol, italiano, húngaro, finlandês, letão, tâmil (Índia, Sri Lanka), sinhala (Sri Lanka), hebraico, armênio, indonésio e latim científico. • Derivados de tchá: japonês, hindi, tibetano, persa, vietnamita, coreano, tailandês, suaíli (Quênia, Tanzânia, Uganda), árabe, turco, russo, romeno, grego, albanês, tcheco, croata e português.

No Brasil e em Portugal, é comum denominar chá as infusões obtidas de numerosas plantas de espécies diversas, consumidas como bebida prazerosa ou fitoterápica. Porém, poucos sabem que chá é a planta Camellia sinensis (L.) Kuntze ou a infusão de suas folhas.

O consumo do chá é muito antigo. Há inúmeras lendas sobre esse hábito. A mais antiga é chinesa, datada de 2737 a.C. Conta-se que o imperador Shen Nung, em uma de suas viagens, descansou sob uma árvore onde um servo fervia água. Da árvore, caiu uma folha sobre a fervura e da mistura exalou excelente aroma. O imperador provou da água, encantou-se com o sabor e o aroma e passou a fazer uso de infusões de folhas de Camellia sinensis. Assim foi descoberto o chá.

Na China, é consumido como fitoterápico desde o século IV. O tratado do chá, Cha Jing (ou tratado de Lu Yu), escrito pelo poeta Lu Yu (733-804) durante a dinastia Tang (618-907), é considerado um livro sagrado do chá e é a primeira referência escrita sobre a bebida. A obra, que atribui o início de seu uso aos chineses, apresenta detalhes sobre tecnologia de cultivo, processamento e degustação da infusão. Após o tratado, a característica fitoterápica do chá declinou e passou-se a estimular seu consumo para momento de paz, harmonia e bem-estar.

Outra lenda, esta de origem hindu, diz que um sacerdote indiano (um brâmane), para se castigar contra tentações, cortou as pálpebras para permanecer sempre desperto. Caídas ao solo, as pálpebras germinaram e geraram um arbusto. A lenda conta que a infusão das folhas desse arbusto mantém acordado e alerta quem a toma. A planta dessa lenda hindu é a Camellia sinensis, portadora da cafeína, o alcaloide estimulante.

O chá foi introduzido no Japão no século X por monges budistas. O plantio de sementes ampliou o cultivo nesse país asiático e influenciou a economia, a tecnologia agrícola, os meios artísticos e as atividades culturais e religiosas. Ainda no Japão, surgiram o complexo cerimonial do chá e o movimento religioso conhecido como teísmo.

A partir do século XV, o consumo de chá aumentou, saindo do Japão e chegando à Europa no século XVI, quando ocorreram as viagens de Marco Polo e as Grandes Navegações. No século XVII, foi levado a Portugal, Açores e Inglaterra. Na Inglaterra, consome-se mais chá que café, em razão de um antigo costume e por conta de fatos

CAPÍTULO 20

Cogumelos

Arailde Fontes Urben

20.1 INTRODUÇÃO

Os cogumelos têm sido considerados um grupo especial de fungos por seu tamanho macroscópico, seu distinto corpo de frutificação e sua produção de bilhões de esporos. Suas frutificações podem ser de cores vivas (amarelo, laranja, vermelho, violeta ou verde), escuras (marrom ou preto) ou sem coloração (branco ou hialino), de consistência carnosa frágil a coriácea resistente, morfologia bastante variável e formas curiosas (URBEN; OLIVEIRA, 1998; GUERRERO; HOMRICH, 1999; MILLER; MILLER, 2006; BONONI; GRANDI, 1999; STERRY, 1995).

São conhecidos pela humanidade, particularmente pelos povos asiáticos, desde os primórdios da história, seja pela sua toxidez ou pelas suas propriedades nutricionais e medicinais. O homem primitivo já se alimentava desses macromicetos no período entre 5000 e 4000 a.C. e logo aprendeu a valorizá-los como alimento (ZHANXI; ZHANZHUA, 1995).

Os fungos fazem parte da terapia chinesa há muitos séculos. Os seus efeitos nutricionais foram registrados no livro Shen Nung’s herbal, escrito há 2 mil anos (AMAZONAS, 1999).

Os cogumelos e os seus benefícios também foram relatados por escritores gregos e romanos, entre eles, Hipócrates, o “pai da medicina”, no século IV a.C. Exemplos de fungos medicinais são o Ganoderma lucidum, conhecido na China há mais de 2 mil

anos, o Poria cocos, conhecido há 1.800 anos, e o Auricularia polytricha, conhecido há cerca de 1.500 anos (ZHANXI; ZHANZHUA, 1995).

Na Antiguidade, eles representavam uma classe especial de alimentos (Figura 20.1). Os gregos acreditavam que a força dos guerreiros nas batalhas era proveniente dos cogumelos que eles consumiam; os faraós no Egito consideravam os cogumelos um alimento dos deuses; para os romanos, representavam um prato especial que só era servido em ocasiões festivas; e os chineses consideravam-nos um alimento saudável e acreditavam que fossem o “elixir da vida” (MILES; CHANG, 1997).

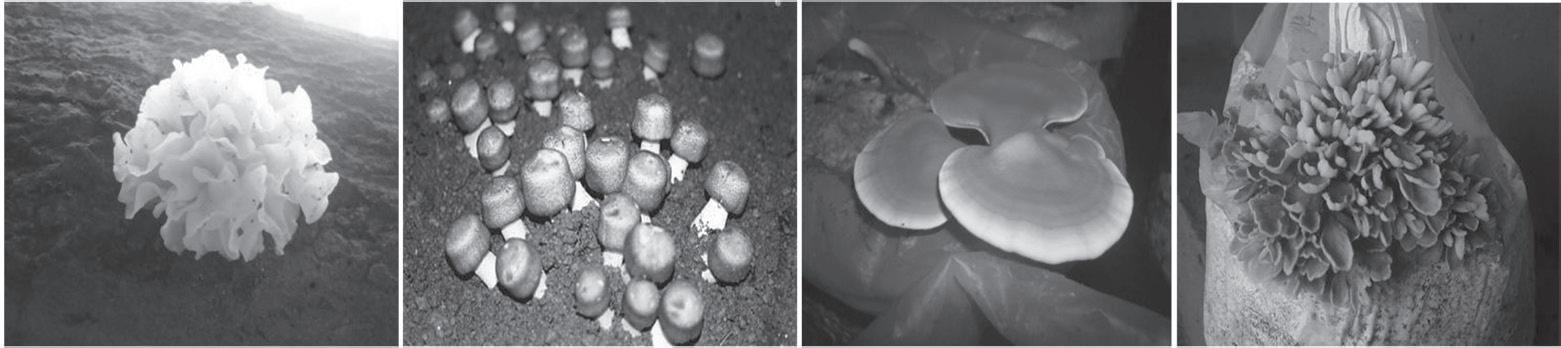

(a) (b) (c) (d)

Figura 20.1 Formas variadas de cogumelos comestíveis: a) Flammulina velutipes; b) Pleurotus ostreatus; c) Hericium erinaceus; d) Lentinula edodes.

Fonte: Cláudio Bezerra.

Apesar de os cogumelos serem considerados um alimento especial, algumas espécies também podem ser medicinais, venenosas, tóxicas ou alucinógenas (Figuras 20.2 a 20.4). Existem relatos de intoxicação e morte na América e na Europa devido ao consumo de cogumelos silvestres. No México, os fungos alucinógenos também são conhecidos como psicotrópicos ou neurotrópicos, usados pelos indígenas em rituais religiosos e também como medicamentos. O gênero Psilocybe, comum naquele país, era considerado um produto divino (AURORA, 1986; HAYES; WRIGTH, 1979).

(a) (b) (c) (d)

Figura 20.2 Cogumelos medicinais: a) Tremella fuciformis; b) Agaricus blazei; c) Ganoderma lucidum; d) Grifola frondosa.

CAPÍTULO 21

Aplicação de leveduras na obtenção de produtos de interesse da indústria de alimentos

Silvio Silvério da Silva

Júlio César dos Santos Mário Antônio Alves da Cunha

Paulo Ricardo Franco Marcelino

Felipe Antonio Fernandes Antunes Matheus Francisco de Carvalho Rosa Soler

Larissa Pereira Brumano

Sabrina Evelin Martiniano

Thais Suzane Milessi

Rafael Rodrigues Philippini

21.1 INTRODUÇÃO

Para aplicações de interesse industrial, os microrganismos precisam apresentar uma série de características. Além da óbvia propriedade de produzir o composto de interesse, qualidades desejáveis incluem: estabilidade genética; crescimento em culturas em larga escala; possibilidade de manutenção de culturas por longos períodos, tanto em laboratório quanto na indústria; capacidade de crescimento em meios de cultura de alta disponibilidade e baixo custo; e crescimento rápido e favorecimento da obtenção do produto de interesse em um período relativamente curto (MADIGAN et al., 2014).

Entre os microrganismos que apresentam essas e outras propriedades importantes para uso industrial, destaque pode ser dado às leveduras. Esses fungos unicelulares

são amplamente utilizados para as mais diversas aplicações, sendo difícil, ou até mesmo impossível, passar-se um único dia em nossas vidas sem que entremos em contato com um ou vários produtos obtidos com o uso de leveduras. Estes incluem desde o combustível empregado em veículos automotores até fármacos e alimentos como pães e bebidas. Além disso, há uma série de novas e emergentes possibilidades em estudo visando ao uso desses agentes biológicos nos mais diversos setores industriais.

As leveduras são, muitas vezes, associadas a fungos ascomicetos unicelulares similares à Saccharomyces cerevisiae, certamente em função do uso tecnológico amplo e antigo dessa espécie na produção de alimentos. De fato, não é incomum que, em algumas áreas da biologia molecular, as palavras “leveduras” e “Saccharomyces” sejam tratadas como sinônimos (KURTZMAN; FELL; BOEKHOUT, 2011).

A amplitude desse grupo de microrganismos, no entanto, é muito grande. O termo levedura inclui fungos cujo crescimento assexuado resulta predominantemente de brotamento ou fissão e que não apresentam formas sexuais dentro ou sobre um corpo de frutificação (MADIGAN et al., 2014; KURTZMAN; FELL; BOEKHOUT, 2011). Segundo Deak (2009), há mais de mil espécies conhecidas e o número existente na natureza deve ser muito maior, estimado entre 15 mil e 24 mil. Ainda segundo esse autor, no entanto, de todas essas espécies, apenas cerca de uma dúzia é empregada atualmente em escala industrial, e algo como setenta a oitenta foram testadas em escala de laboratório e apresentaram potencial para uso biotecnológico. Há, portanto, um enorme potencial ainda a ser explorado para aplicação industrial de leveduras em diversos setores.

No presente capítulo, serão apresentadas aplicações de leveduras de interesse na indústria de alimentos. Aspectos tradicionais e novas tendências e perspectivas serão apresentados, incluindo o uso de leveduras de interesse nutricional e na produção de polióis, biotensoativos e bioemulsificantes, entre outros. Temas abordados em outros capítulos desta coleção, como a produção de bebidas, não foram incluídos.

21.2 FERMENTOS E LEVEDURAS ENRIQUECIDAS COM BIOATIVOS

21.2.1 INFORMAÇÕES GERAIS

As leveduras são uma fonte rica em proteínas, lipídeos e vitaminas do complexo B, além de possuírem propriedades prebióticas, associadas à composição química da parede celular, e probióticas, no caso de microrganismos vivos. Por serem ricas em vitaminas, em especial a vitamina B12 (presente principalmente em carnes), as leveduras tornam-se uma opção nutricional aos veganos, além de contribuírem para a regulação das atividades intestinais e o bom funcionamento do organismo. Esses microrganismos também são capazes de incorporar microelementos em biomoléculas em concentrações elevadas, sendo frequentemente utilizados como veículos de suplementos minerais. O uso de biomassa de levedura enriquecida com esses compostos auxilia na

CAPÍTULO 22

Bioprocessos e alimentos funcionais

Gustavo Bernardes Fanaro

Mário Roberto Maróstica Junior

22.1 INTRODUÇÃO

Cada vez mais as pessoas estão buscando uma vida mais saudável e equilibrada, procurando ingerir alimentos saudáveis e que ajudem no processo de emagrecimento e na manutenção do peso saudável. Com isso, aumentou muito a procura por alimentos que tragam benefícios adicionais à saúde, além da sua função básica de nutrir.

Alimentos funcionais são definidos como uma substância ou componente de um alimento que proporciona benefícios para a saúde, inclusive a prevenção e o tratamento de doenças. Esses produtos podem variar de nutrientes isolados, produtos de biotecnologia, suplementos dietéticos, alimentos geneticamente construídos, até alimentos processados e derivados de plantas (POLLONIO, 2000).

Para Borges (2001), os alimentos funcionais devem exercer um efeito metabólico ou fisiológico que contribua para a saúde física ou para a redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Nesse sentido, devem fazer parte da alimentação usual e proporcionar efeitos positivos, obtidos com quantidades não tóxicas e que não se destinem a tratar ou curar doenças, estando seu papel ligado à redução do risco de contraí-las.

A American Dietetic Association (2009) classifica todos os alimentos como funcionais, pois contêm nutrientes ou outras substâncias que fornecem energia, sustentam o crescimento ou mantêm e reparam processos vitais. No entanto, alimentos funcionais possuem potencial efeito benéfico na saúde quando consumidos como