LA PAROLA ALL'ESPERTO

La taglierina perfetta per porzionare a peso fsso carni fresche senz’osso. Precisione ineguagliabile su tagli di manzo di alta qualità. Taglio netto, pulitissimo, anche in presenza di grasso. Divide in fette, tranci o porzioni, programmabile in pochi secondi.

DIRETTORE RESPONSABILE

Cristina Filetti

DIRETTORE COMMERCIALE

Luca Codato - codato@ecod.it

REDAZIONE

Marina Caccialanza - redazione@ecod.it

GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Sabrina Zampini - grafica@ecod.it

PUBBLICITÀ comunicazione@ecod.it

STAMPA

Eurgraf sas

HANNO COLLABORATO

Dina Cifrodelli, Cristina La Corte, Angela Mucciolo, Claudio Mucciolo, Giuseppe L. Pastori.

ABBONAMENTI

1 anno/6 numeri

Italia € 43,00

Estero € 95,00

Per info abbonamenti scrivere a abbonamenti@ecod.it oppure consultare il sito www.ecod.it

Prima di effettuare il pagamento inviare i dati com- pleti per il recapito della rivista attraverso il form online oppure scrivere a abbonamenti@ecod.it L’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi giorno dell’anno e vale per i 6 numeri successivi.

Il contenuto della rivista non può essere riprodotto, salvo espressa autorizzazione.

Gli autori sono responsabili delle opinioni espresse negli articoli e delle relative bibliografie.

Autorizzazione alla pubblicazione - Tribunale di Milano n. 536 del 19/07/2004.

Poste italiane spa - sped. in A. P.- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Varese

Vi informiamo che siamo in possesso dei vostri dati aziendali “non sensibili” e che questi vengono trattati nel pieno rispetto della Legge attraverso l’utilizzo di supporti informatici e cartacei, con osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati, per la creazione e gestione di una mailing list da utilizzare per ciò che riguarda strettamente l’invio della rivista. Per esercitare i diritti previsti dalla Legge gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del trattamento dati - Ecod Srl Unipersonale - presso la sede di S. Vittore Olona - privacy@ecod.it

ECOD Srl Unipersonale

Sede Legale: V.le Rimembranze 6 - 20020 Lainate MI

Redazione - Abbonamenti - Pubblicità: Via Don Riva 38 - 20028 San Vittore Olona MI Tel. 0331518056, Fax 0331424780, info@ecod.it www.ecod.it

6 ATTUALITÀ: Fiera iMEAT 2026 - Addio Modena, benvenuta Bologna!

LA PAROLA ALL’ESPERTO Le nuove frontiere del packaging alimentare: riciclo e sostenibilità

DIRITTO E LEGISLAZIONE PPWR: come saranno gli imballaggi del futuro?

25 EVENTI: Ricerca scientifica e industria affrontano le sfide globali della filiera e il futuro del FoodTec

26 CASE HISTORY: Fumagalli Industria Alimentari - Una storia di famiglia

28 EVENTI E SOSTENIBILITÀ: Da scarto a risorsa

30 AZIENDE E INFORMATICA: CSB-System - La terza generazione di CSB Rack è arrivata 32 CHIEDETELO A...: Nella produzione salumiera qual è il ruolo delle zangole?

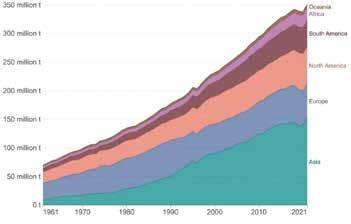

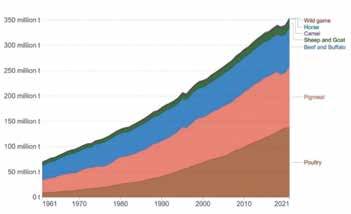

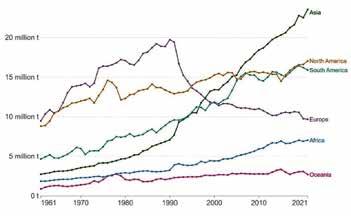

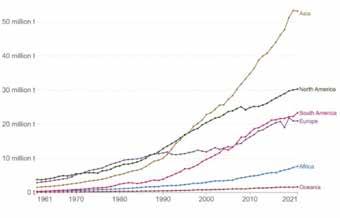

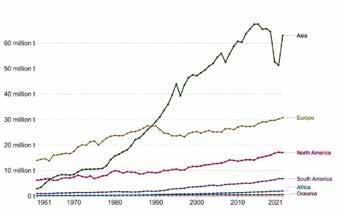

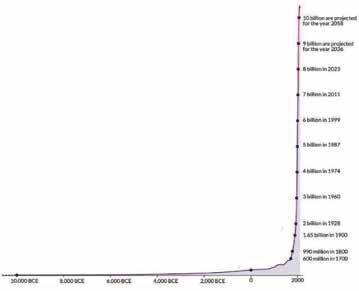

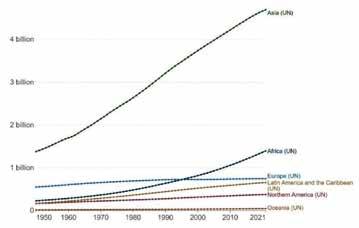

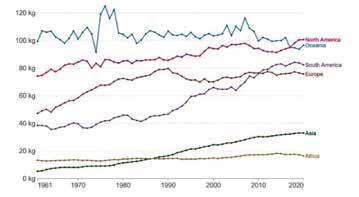

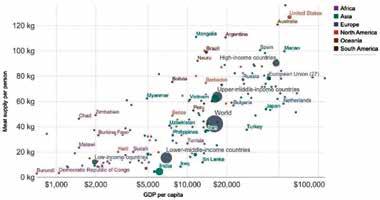

34 NEWS DALL'ESTERO: Fam Stumabo - La tradizione finlandese incontra la tecnologia belga 36 SICUREZZA E AMBIENTE: Produzione e consumo della carne e derivati

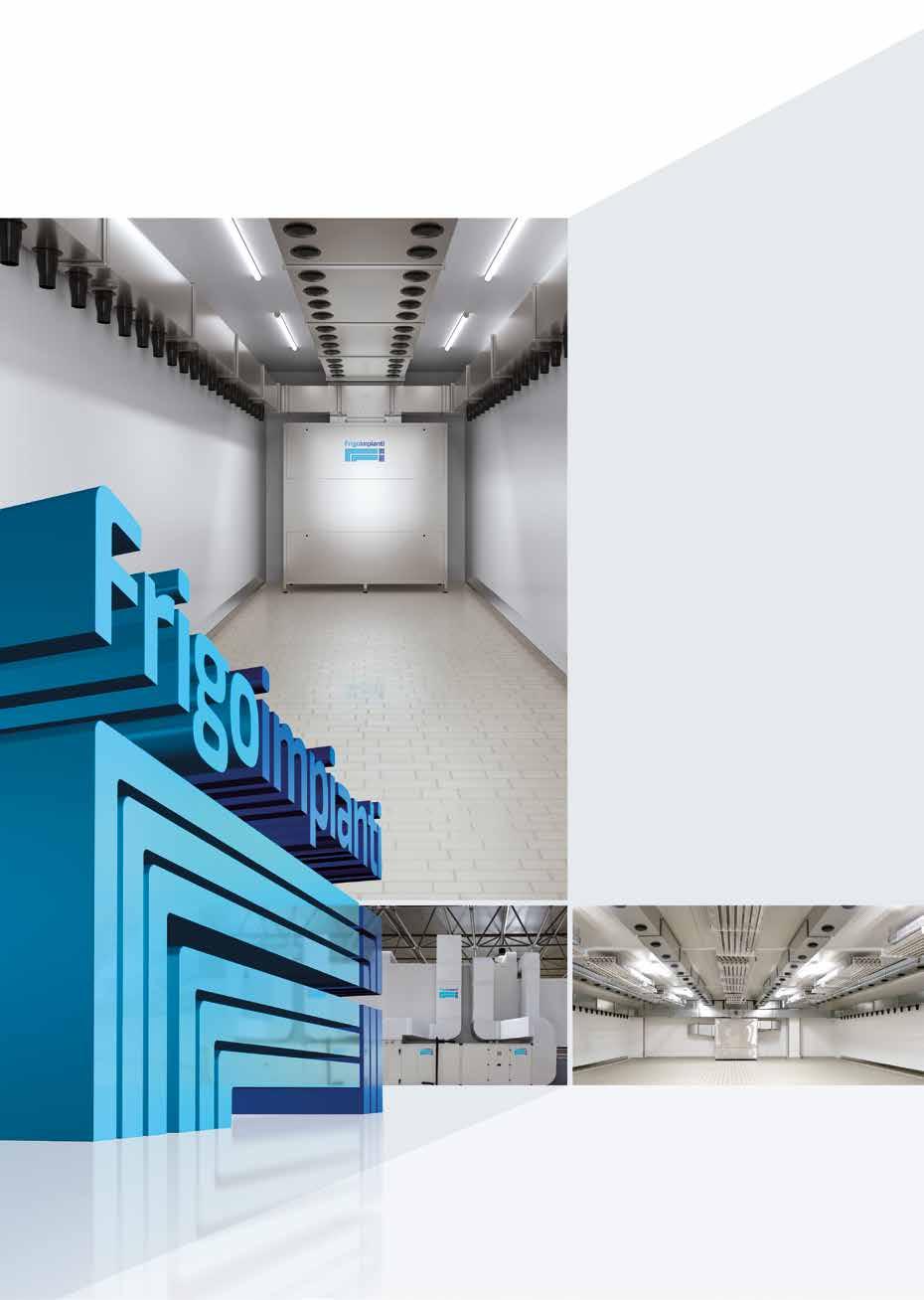

La Fiera iMEAT cambia sede

Luca Codato, patron di Ecod, organizzatore della fiera internazionale dedicata al settore carne – nonché editore di Ingegneria Alimentare e iMEAT Giornale –, insieme al suo staff, comunica che, a partire dal 2026, la manifestazione non si svolgerà più a Modena ma nel complesso fieristico di Bologna. Una nuova location per premiare e valorizzare il percorso di crescita che ha accompagnato gli oltre 20 anni di attività di Ecod e i 13 anni dalla nascita della fiera iMEAT.

Un cambiamento che premia l’evoluzione e lo sviluppo di Ecod e delle sue pubblicazioni e iniziative:

• Casa Editrice di riviste specializzate nel

campo alimentare con ampio seguito nel settore industria e artigianato; ricordiamo solo le pubblicazioni attualmente più diffuse – Ingegneria Alimentare e iMEAT Giornale – ma potremmo ricordare pubblicazioni che restano nel cassetto e nel ricordo dei lettori, come Qualità&Sicurezza Alimentare, Cibi Pronti, il Glossario Meat Technology ed altri volumi che tuttora riscuotono apprezzamento per la competenza e profondità di contenuti a livello scientifico e divulgativo, strumenti e testi indispensabili per coloro che lavorano nel campo dell’alimentazione a ogni livello.

• Organizzatore di eventi e convegni scientifici e divulgativi, manifestazioni di promozione e dibattiti: momenti di coesione e approfondimento culturale e pra-

tico oltre che conviviale.

• Infine, ma è il più grande vanto: l’ideazione e realizzazione di quella che si è dimostrata la prima e unica fiera professionale, in Italia, dedicata al mondo della macelleria e della piccola industria del settore carni, salumi e alimenti affini –iMEAT Fiera – nata in sordina, ma da fine intuito, con la discrezione e l’umiltà che contraddistingue chi vuole fare le cose per bene, con coscienza. Sostenuta fin dalla prima edizione da Federcarni, e dal suo Presidente Maurizio Arosio, cresciuta e perfezionata negli anni per accogliere specialisti e specialità da tutta Italia e dall’estero, oggi conquista meritatamente il ruolo che le spetta nel panorama fieristico internazionale.

UN PASSO AVANTI,

VERSO IL FUTURO

iMEAT Fiera cambia sede, e cambia date: come già annunciato da ora in poi si svolgerà a Bologna, polo fieristico tra i più importanti e prestigiosi del nostro Paese, in vetta nella classifica delle fiere italiane per location, struttura, organizzazione, logistica e viabilità. Importante per spazi attrezzati e prestigio del luogo: al centro del territorio nazionale, facilmente raggiungibile su strada, ferrovia o aereo, con strutture ricettive all’altezza e orientamento all’ospitalità, già sede di fiere importanti nel campo alimentare e non.

Un cambiamento e una tappa obbligata per una fiera come iMEAT in costante crescita, che ha bisogno di spazi adeguati, di visibilità evidente, di strutture in grado di ospitare gli espositori che sempre più numerosi e sempre più esigenti cercano e devono trovare il supporto adeguato per proporre ai visitatori quell’eccellenza ineguagliabile che la produzione italiana ha da offrire.

Una fiera, dunque, iMEAT a Bologna, che può accogliere i visitatori con tutti gli onori migliorandone l’esperienza e favorendo l’incontro tra professionisti

NUOVA LOCATION, NUOVE DATE

La prossima edizione, la decima, di iMEAT a BolognaFiere si svolgerà il 11/12/13

Ottobre 2026. Non più in marzo, dunque, ma in ottobre, per una scelta ben precisa che tende a valorizzare e offrire migliori opportunità a espositori e visitatori.

Date studiate apposta perché iMEAT sia l’alternativa prestigiosa di altri appuntamenti, certamente interessanti, ma diversi come concezione e progetto.

Una rivoluzione pacifica e costruttiva, un miglioramento in tutti i sensi, che vuol dire

assecondare i tempi che cambiano, l’evoluzione dei costumi che avanza, l’ampliamento degli interessi del pubblico e l’esigenza di un’esperienza completa, appagante e soprattutto utile.

iMEAT cambia dunque, ma resta ben saldo l’obiettivo di sempre: fornire un supporto utile e concreto a tutti gli operatori del settore. La vocazione business2business non cambia, nella convinzione che nel panorama fieristico internazionale essa sia indispensabile per offrire informazione, consulenza, opportunità e occasione di scambio culturale e pratico.

A iMEAT l’industria italiana ed estera ha, e avrà sempre, un ruolo e un posto di rilievo. Il nuovo allestimento della manifestazione offrirà spazi adeguati, visibilità in evidenza, la possibilità di creare quell’atmosfera di condivisione necessaria agli scambi commerciali e intellettuali; la tecnologia nella quale l’industria italiana è maestra potrà trovare un palcoscenico idoneo e la giusta evidenza, con aree dedicate e attrezzate per:

Macchine e attrezzature per l’industria alimentare.

Macchine e attrezzature per la piccola e media industria.

Macchine e attrezzature per l’industria artigianale di lavorazione carni e pesce.

Tecnologie, attrezzature, macchine, aromi e ingredienti. Per dettaglio, HoReCa, GDO e piccola-media industria alimentare.

Tecnologie, attrezzature, macchine, aromi e ingredienti per lavorazione e conserva-

zione. Per dettaglio, HoReCa, GDO e industria artigianale di trasformazione carni e pesce.

L’appuntamento, dunque, è per il 11/12/13 Ottobre 2026, a BolognaFiere

Luca Codato e il suo staff vi aspettano!

Donato Grosser e Paola Ligabue Consulting presentano la nuova Guida 2025 all’Etichettatura Alimentare negli USA, uno strumento completo, aggiornato e interamente in italiano, con tutte le normative FDA che regolano il settore. Unica guida per evitare errori e blocchi doganali, la guida illustra:

• Normative aggiornate per la corretta etichettatura e conformità alla FDA

• Esempi pratici per creare etichette senza errori

• Lista completa degli ingredienti e coloranti proibiti

• Indicazioni chiare su allergeni, OGM e certificazioni

• Regole su slogan e dichiarazioni nutrizionali

• Strategie per evitare blocchi doganali.

Un manuale di 216 pagine, ricco di esempi, riferimenti e consigli pratici per aziende che vogliono vendere senza rischi nel mercato americano.

Marco Alessandro Weiss lascia TechPartner dopo oltre vent’anni di intensa attività, per intraprendere nuove sfide professionali. Lascia la carica di Amministratore Delegato e Managing Director di Techpartner s.r.l. e dichiara: “È stato un lungo viaggio, ricco di tappe importanti e progetti ambiziosi, ora è il momento di aprirsi a nuove opportunità professionali. Porto con me l’esperienza e i valori costruiti in questi anni.”

Il suo percorso inizia nel 2005 e attraversa tre fasi fondamentali dell’evoluzione dell’azienda: il trasferimento della sede da Muggiò (Mb) a Cinisello (Mi), l’espansione in un unico grande stabilimento a Modena, e contestualmente l’operazione di fusione con L. Richeldi, completata nel 2020. In questi anni, sotto la sua guida, l’azienda ha registrato una crescita significativa, portando il fatturato da 2,5 a circa 14 milioni di euro e un EBITDA di oltre 1,1 mio.

La società ringrazia Marco Alessandro Weiss per il contributo strategico e la visione imprenditoriale spesa lungo tutto il suo percorso aziendale e gli augura il meglio per il futuro.

Si è concluso lo scorso mese di giugno il progetto INTACT - INdicazioni tecnico-economiche per ridurre la necessità di effettuare il TAglio Coda nell’allevamento suinicolo, finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, nell’ambito della misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, che propone l’introduzione di un sistema informatizzato di valutazione tecnico-economica degli interventi migliorativi strutturali e gestionali atti a ridurre la necessità di tagliare le code per le principali tipologie di stabulazione delle fasi di post-svezzamento e ingrasso. Le attività sono state coordinate dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Fondazione CRPA Studi Ricerche - ETS di Reggio Emilia. Il progetto ha visto, inoltre, la partecipazione di 3 allevamenti lombardi, Società Agricola Guantara, PIGGLY - Birla Società Agricola srl e Bompieri Allevamenti s.s. Società Agricola. Nonostante le difficoltà, dovute al diffondersi della peste Suina Africana, le principali attività del progetto INTACT sono proseguite e hanno riguardato:

- l’analisi dei piani di Miglioramento predisposti sulla base dei risultati ottenuti dai questionari di autovalutazione relativi alla prevenzione del taglio coda nel suino (ClassyFarm) e la valutazione degli interventi migliorativi proposti;

- la valutazione e la verifica degli aspetti tecnici, economici e ambientali degli interventi migliorativi proposti dal Piano di Miglioramento e il calcolo dei costi d’investimento e di gestione;

- creazione di un sistema informatizzato;

- divulgazione e disseminazione dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto.

Il sistema informatizzato, disponibile gratuitamente, permette di inserire i dati aziendali ed elaborarli fornendo una classificazione degli interventi in base alla fattibilità tecnica, all’impatto economico. Questo sistema si configura come un sistema di supporto decisionale personalizzato che rende ogni piccolo miglioramento un passo concreto verso risultati tangibili.

Nuova iniziativa da parte di Amcor e Metsä Group: nasce dalla combinazione della tecnologia avanzata di Amcor, che integra film ad alta barriera, con Muoto, una fibra moldata a base di legno sviluppata da Metsä Spring, l'incubatore di innovazioni di Metsä Group. L’obiettivo principale è la creazione di imballaggi a base di fibra resistenti e funzionali, in grado di proteggere i prodotti alimentari deperibili, estendendone la durata di conservazione in modo più sostenibile. Il Muoto, prodotto riciclabile e biodegradabile, realizzato con polpa di legno rinnovabile, sarà potenziato dalla tecnologia di rivestimento di Amcor migliorandone le prestazioni, offrendo sigillabilità avanzata e prolungando la freschezza dei prodotti alimentari, senza compromettere la sostenibilità. La soluzione finale proposta dalla collaborazione sarà riciclabile nel flusso della carta in gran parte dei mercati europei, con un punteggio di riciclabilità superiore all'80%, secondo gli standard CEPI.

Epta – Global player indipendente e leader specializzato nella refrigerazione commerciale – presenta UNIT, il primo banco frigorifero a marchio Iarp completamente progettato e industrializzato secondo i principi della circolarità. Unit è la risposta al dilemma che il settore della refrigerazione commerciale deve risolvere: da un lato, il modello lineare – produzione, utilizzo, smaltimento – mostra evidenti limiti in termini di sostenibilità ambientale e dall’altro, quello circolare si sta sempre più imponendo come concreta alternativa per ottimizzare le prestazioni ambientali delle soluzioni immesse sul mercato e prolungarne la vita utile, all’insegna dell’efficienza. Vero e proprio manifesto circolare di Epta, UNIT è il banco frigorifero dove la fine si trasforma in un nuovo inizio, superando una logica produttiva e di consumo ormai datata. UNIT, counter refrigerato per il segmento Food&Beverage, è infatti il risultato di una strategia di progettazione modulare, basata sul principio del Design for Disassembly. Ogni componente, compreso il compressore, è concepito per essere facilmente accessibile e sostituibile, grazie a un sistema a cassette e maniglie che semplificano l’estrazione delle unità e lo smontaggio e montaggio. Queste operazioni sono rese più semplici anche da una riduzione significativa del numero degli elementi. Ne è un chiaro esempio l’utilizzo di un unico componente con doppia funzione strutturale, impiegato sia come coperchio sia come base, perfettamente intercambiabili. Tale configurazione consente in caso di guasti o obsolescenza di singole parti di ripristinarle, riducendo tempi di fermo e costi operativi.

UNIT si distingue anche per l’impiego di materiali sostenibili e ad alta riciclabilità, scelti per minimizzare l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Il suo rivestimento isolante, ad esempio, non utilizza schiume sintetiche, ma sughero naturale e biodegradabile al 100%. A questo si affianca l’utilizzo di plastiche di origine riciclata, a garanzia di resistenza, durabilità e facilità di lavorazione a fine vita. Infine, UNIT si caratterizza per una refrigerazione completamente naturale, basata sull’ isobutano R600a, un idrocarburo che combina elevate performance frigorifere con un impatto ambientale minimo, grazie a valori ODP e GWP rispettivamente pari a zero e a tre.

Metalquimia presenta il nuovo caricatore automatico per salsicce EVOLOADER NG che, abbinato alla tecnologia MQConnect 5.0, rappresenta un significativo passo avanti nell'ottimizzazione della movimentazione dei salumi.

Il design del nuovo EVOLOADER NG si basa su principi chiave quali elevata capacità produttiva, sicurezza alimentare, manipolazione delicata del prodotto, versatilità e facilità d'uso. Non richiede l'utilizzo di robot con ventose, né di piattaforme per gli operatori, ed è dotato di un sistema automatico di controllo dei prodotti difettosi. Facilita inoltre un processo decisionale informato per il miglioramento continuo della linea di produzione.

Il nuovo EVOLOADER NG di Metalquimia rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore della movimentazione dei salumi.

Le sue principali caratteristiche distintive sono:

- Elevata capacità produttiva

- Eliminazione del ricircolo del prodotto, maggiore sicurezza alimentare

- Espulsione automatica dei prodotti difettosi

- Versatilità nella gestione di diverse tipologie di prodotto

- Trattamento delicato del prodotto

- Design igienico ottimizzato

- Accesso a tutte le parti della macchina per una facile manutenzione e igienizzazione

- Eliminazione delle ventose

- Facilità d'uso per gli operatori

- Controllo avanzato della produzione tramite la piattaforma digitale MQConnect 5.0.

· Connettività e intelligenza 5.0: Siringatura del futuro

· Sistema di siringatura autoregolato: precisione senza pari

· Tecnologia SPRAYPLUS®: distribuzione della salamoia senza eguali

· Aumento dei Cicli operativi: Aumento della Produttività

· Design intelligente e igienico

Provisur, azienda che produce macchine per la lavorazione industriale degli alimenti con sede a Chicago, Illinois, e una rete globale di punti vendita e di assistenza e centri di innovazione in Francia e Stati Uniti, ha presentato a IFFA 2025 una gamma di sistemi di separazione che si distinguono per versatilità, innovazione e sostenibilità.

Le attrezzature di separazione Provisur sono progettate per incrementare la resa con il massimo recupero delle proteine da ossa, carne di maiale, pollame e carni rosse. La gamma STS (Soft Tissue Separation) vanta tecnologie all'avanguardia nel settore e l’azienda è l'unica a offrire ai clienti tutte e tre le tecnologie di separazione: rotativa, a nastro e a pressa. Le aziende di lavorazione possono quindi scegliere attrezzature che soddisfino i propri requisiti di consistenza e qualità, assicurandosi il conveniente recupero di carne, pollame, pesce ecc.

A IFFA l’azienda ha proposto le versioni rinnovate dei suoi macchinari:

• Il Bone Cannon HS250 MAX, completamente riprogettato, separa dalle ossa consentendo ai produttori di ottenere il massimo ritorno dell’investimento nella materia prima. La macchina crea la pressione necessaria per consentire l'estrazione delle proteine. Il nuovo design offre un recupero della carne ancora più elevato, evitando di sprecare proteine preziose tra gli scarti e consentendo quindi di utilizzarle al minimo costo per applicazioni come polpette di carne, salsicce ecc.; riduce al minimo il consumo di acqua e, grazie al nuovo motore, anche il consumo energetico si riduce

da circa 100 kWh a circa 26 kWh. L’abbassamento del livello acustico e il concetto di manutenzione ridisegnato rendono la macchina ancora più facile da usare. Oltre alla facilità d’uso e alla resa eccellente, il nuovo Bone Cannon HS250 MAX si distingue per l’igiene e la sostenibilità.

• L'STS è ideale per prodotti delicati e processi di separazione più fini. Nel caso dei prodotti con tessuti molli, consente di rimuovere i frammenti di ossa senza alterare la qualità della carne, con rese più elevate e prodotti finali di qualità superiore. La tecnologia STS consente agli utenti di ottenere un prodotto privo di frammenti ossei, tendini e cartilagine, mantenendo l'integrità e la struttura delle fibre sia nella carne che nel pesce. Tra le sue nuove funzioni, c’è una ruota di alimentazione blu tra la parte superiore della macchina e il nastro dove avviene la separazione: questa ruota guida il prodotto nella posizione ottimale

per la separazione. Un’altra funzione importante è il tensionamento automatico del nastro: l'operatore deve solo premere un pulsante e la tensione del nastro si regola automaticamente. L'STS è adatto anche per il disimballaggio.

• SME 820 è una macchina per recuperare la carne dalle ossa ed evitare che proteine preziose finiscano fra gli scarti. La riprogettazione del telaio ha permesso di ridurre ulteriormente il costo di investimento, la macchina è estremamente compatta ma può essere utilizzata per una vasta gamma di applicazioni. È ideale per MDM e MSM di manzo, maiale e pollame e per il recupero del materiale necessario per la produzione di salsicce e pepite.

• Il nuovo RSTD06 MAX è stato progettato per aumentare significativamente la capacità del Beehive RSTD06, una delle separatrici più versatili nel settore per la sua capacità di gestire un'ampia gamma di prodotti crudi. È ideale per prodotti a base di carne rossa e di pollo macinati, formati e porzionati. I suoi controlli precisi consentono all'operatore di ottenere una varietà di consistenze e un prodotto finale di qualità superiore.

CULTURE MICROBICHE “MADE IN ITALY”

CULTURE MICROBICHE “MADE IN ITALY”

Bioagro

Bioagro offre una vasta gamma di starter per le produzioni dei salumi

Dott. Giuseppe L. Pastori – Tecnologo Alimentare

Gli autori sono responsabili delle opinioni espresse negli articoli e delle relative bibliografie

Lo sviluppo di imballaggi alimentari realmente sostenibili è un'attività complessa e dinamica. La trasparenza verso i consumatori, l’integrazione della valutazione degli impatti di ciclo di vita (LCA), l’innovazione nei materiali e la compliance con le normative europee sono leve imprescindibili per rendere il comparto alimentare più sostenibile senza penalizzare la sicurezza, la qualità e la convenienza.

Parlare di sostenibilità nelle filiere agroalimentari vuol dire oggi mettere in relazione la produzione responsabile di alimenti rispettando l’ambiente, promuovendo il benessere sociale ed economico, garantendo la sicurezza alimentare e riducendo nello stesso tempo lo spreco. In poche parole significa coltivare e trasformare il cibo preservando le risorse naturali e riducendo l'impatto negativo sul pianeta.

Tuttavia c’è un aspetto che non va sottovalutato, che non riguarda l’alimento in sé ma il suo imballaggio, non sempre gestito in un contesto di economia circolare [1]. Il packaging del resto costituisce una delle principali fonti di rifiuto solido urbano e impiega risorse non rinnovabili in fase di produzione e di smaltimento. La maggior parte dei cibi, soprattutto quelli trasformati, richiedono di essere confezionati. Perché l’imballaggio

garantisce la sicurezza alimentare e il mantenimento della qualità, dal momento che previene il deterioramento (microbico e chimico-fisico) e favorisce l’allungamento della shelf life.

In questo contesto i consumatori oggi sono soggetti attivi sempre più attenti alla sostenibilità e l’industria non può ignorarlo.

I consumatori chiedono infatti che i prodotti:

- rispettino l’ambiente, siano sani e garantiscano un approccio etico nella produzione;

- siano trasparenti per quanto riguarda le origini e l'impatto ambientale;

- provengano da un'agricoltura che riduce l’uso di pesticidi, il consumo idrico e gli sprechi;

- provengano da allevamenti che rispettano il benessere degli animali;

- contengano meno additivi.

L’industria dal proprio canto, bilanciando sostenibilità, costi e competitività, è in grado già ora di agire sul terreno adottando tecnologie agricole di precisione, pratiche di agricoltura rigenerativa e certificazioni di sostenibilità. E per quanto riguarda i prodotti trasformati è impegnata a ottimizzare l’efficienza anche attraverso la riduzione delle emissioni e l'utilizzo di materie prime sostenibili.

In questo scenario, il packaging rappresenta di fatto l’anello debole della catena per la transizione verso sistemi alimentari realmente sostenibili.

Se da una parte la domanda è volta agli imballaggi riciclabili, biodegradabili o riutilizza-

bili, visti come elementi chiave per ridurre la dipendenza dal petrolio e contenere le emissioni legate al loro smaltimento, dall'altra c’è spesso uno scontro tra costi, durata del prodotto e impatto ambientale: applicare queste alternative su larga scala è ancora complesso. E tutto ciò, nonostante la ricerca sia orientata a trovare e utilizzare materiali innovativi più sostenibili, esplorando anche soluzioni come packaging compostabile o a base biologica.

Determinare quale imballaggio sia effettivamente più sostenibile non è semplice. I prodotti alimentari – per le loro diverse caratteristiche chimico-fisiche, deperibilità e modalità d’uso – richiedono soluzioni tecniche dedicate, che sappiano conciliare la protezione del prodotto con una sempre maggiore riciclabilità ed efficienza nell’uso delle risorse. A ciò si aggiungono dinamiche

di mercato, normative in evoluzione, costi dei materiali e aspettative crescenti da parte dei consumatori.

L’obiettivo di questo articolo è delineare quali possano essere le soluzioni e le sfide per una nuova frontiera del packaging alimentare.

IL PACKAGING ALIMENTARE: FUNZIONI, CRITICITÀ AMBIENTALI ED ECONOMICHE, PROSPETTIVE

Il packaging destinato agli alimenti è chiamato a svolgere molteplici funzioni di fondamentale importanza, che non si limitano al fatto di contenere semplicemente cibo. Le principali sono:

• protezione fisica e microbiologica: il packaging contrasta il deterioramento causato da ossigeno, umidità, luce, contaminanti esterni e microrganismi deterioranti e patogeni;

• estensione della shelf life: grazie a tecnologie come il confezionamento in atmosfera modificata (MAP), il vuoto o particolari barriere, è possibile conservare più a lungo qualità organolettiche e nutrizionali;

• facilitazione della distribuzione: dimensioni, forma e peso vengono ottimizzati per ridurre costi e impatti logistici;

• comunicazione e informazione: le superfici dell’imballaggio vengono etichettate riportando ingredienti, allergeni, indicazioni nutrizionali, modalità di conservazione e di impiego dell’alimento, data di scadenza e, sempre di più, istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento differenziato.

Alla luce di queste funzionalità, la progettazione di un imballo alimentare si deve confrontare con un dilemma: com'è possibile riuscire a conciliare un'adeguata protezione del cibo riducendo l'impatto ambientale e i costi? Secondo quanto dichiarato dalla FAO, ogni anno viene sprecato circa un terzo del cibo prodotto a livello globale e una porzione di tale spreco è dovuta proprio all’inadeguatezza del packaging. Paradossalmente, dunque, una confezione inadeguata può au-

mentare lo spreco alimentare, annullando il beneficio ambientale teoricamente ottenuto dalla diminuzione dei rifiuti da imballaggio.

NELLO SVILUPPO DI UN PACKAGING

SOSTENIBILE

La ricerca orientata allo sviluppo di packaging alimentare sostenibile si focalizza oggi sull’impiego di materiali che presentano caratteristiche precise di: riciclabilità, ossia la capacità di reintrodurre il materiale in processi produttivi ciclici attraverso lo smaltimento controllato nella raccolta differenziata; • compostabilità/biodegradabilità, vale a dire la capacità del materiale di decomporsi in uno spazio temporale relativamente breve, in base a specifiche condizioni (come viene certificato dalla normativa EN 13432 [2]);

BEST PACKAGING 2025

L’edizione 2025 del contest Best Packaging, il premio promosso da Istituto Italiano Imballaggio in collaborazione con IPACK-IMA e Patrocinato da CONAI ha decretato vincitori:

• FRESCOSYSTEM+ GOGLIO per l’integrazione intelligente di materiali, macchine e dati in un ecosistema digitale unico che ottimizza i processi, riduce gli sprechi e rappresenta un passo avanti verso un'automazione sostenibile del packaging.

• SNACK&VAI GRANTERRE e ISTITUTO STAMPA per aver introdotto la saldatura a freddo su carta, una soluzione innovativa che semplifica i materiali, migliora la riciclabilità e ottimizza i consumi, stabilendo un nuovo standard sostenibile nel food packaging.

• SMARTFLEXPACK FESR 1054 LOACKER per lo sviluppo di una tecnologia di stampa diretta che elimina le etichette adesive, migliora la riciclabilità e integra digital twin e computer vision per un controllo avanzato e sostenibile del packaging.

• T-BAG SMILESYS e MUSTANGPACK per aver rivoluzionato l’imballo in carta con un sistema termosaldabile, 100% naturale e riconvertito da linee industriali precedentemente impiegate per la produzione di mascherine. Il nuovo sistema riduce del 50% il consumo di materia prima e migliora l’esperienza del consumatore.

• COFANETTO PER COSMETICI DI LUSSO TAGHLEEF INDUSTRIES e PLASTIGRAF TREVIGIANA per aver unito estetica e sostenibilità nel lusso attraverso un laminato innovativo composto per oltre il 90% da risorse rinnovabili, ridefinendo gli standard del packaging premium.

• NICETUCK TIBERPACK per lo sviluppo di un sistema di incartonamento che elimina colle e adesivi, riducendo l’uso di materiali e il consumo energetico senza compromettere l’efficienza produttiva.

PREMI SPECIALI

• PREMIO SPECIALE QUALITY DESIGN – SCUDO BRAFIM per la creazione di un sistema protettivo 3D in cartone riciclato che garantisce massima ammortizzazione, facilità di riciclo e significativa riduzione dell’impronta di carbonio.

• PREMIO SPECIALE AMBIENTE – DIRECT GRUPPO HAPPY e UNICOOP FIRENZE per aver reinventato il vassoio drenante in XPS riciclato, monomateriale, leggero, riciclabile e privo di pad assorbente, migliorando la conservazione degli alimenti e riducendo l’impatto ambientale del 36%.

rinnovabilità, che si riferisce alle materie prime provenienti da fonti rinnovabili o non fossili (come ad esempio le bioplastiche e la carta FSC).

Tuttavia, la scelta del materiale non può prescindere dalla compatibilità con l’alimento confezionato, dai requisiti igienico-sanitari e dalle performance tecniche richieste all’imballaggio, come le proprietà barriera a ossigeno/vapore, la resistenza meccanica, la capacità termosaldante.

B) IL RUOLO DEL CONSUMATORE

E LE SUE ASPETTATIVE

Dal punto di vista sociale, la percezione di sostenibilità è oggi un elemento decisivo per le scelte d’acquisto. È lo stesso consumatore a richiedere confezioni “ecologiche” e soprattutto esige chiarezza: sul packaging devono essere riportate informazioni semplici e accessibili sui processi di riciclaggio, con i relativi codici di smaltimento e loghi. Nonostante questo crescente interesse, la comunicazione sul reale impatto ambientale dei diversi materiali resta spesso approssimativa o lacunosa. In molti casi ci si limita a riportare in etichetta un’informazione sulla riciclabilità, ma non si tiene conto della reale destinazione del rifiuto, delle condizioni di raccolta differenziata locali né dell’effettivo tasso di riciclo ottenuto dagli impianti. E soprattutto non c’è comunicazione diretta da parte dei soggetti a monte dell’acquisto, produttore o punto vendita.

Uno degli ostacoli maggiori alla diffusione di packaging sostenibili è il costo [3]. Le bioplastiche certificate o i film multistrato a basso impatto ambientale, ma con elevate proprietà barriera, mantengono prezzi superiori rispetto alle plastiche tradizionali, talvolta maggiori anche di 2 o 3 volte. A ciò si aggiunge una filiera industriale ancora in evoluzione, in cui i fornitori di materiali non sono sempre in grado di assicurare la continuità e la qualità richieste dalle aziende alimentari. Inoltre la presenza di normative non armonizzate tra i diversi Paesi europei porta incertezza negli investimenti industriali, con ripercussioni sulla capacità di implementare innovazioni significative e scalabili.

ESIGENZE SPECIFICHE

DEL COMPARTO CARNE (FRESCA E TRASFORMATA)

Il comparto delle carni fresche e dei salumi rappresenta una delle sfide più complesse per il packaging sostenibile. Questi prodotti richiedono condizioni rigorose per la conservazione: occorrono imballaggi con elevata barriera a ossigeno e umidità per evitare il deperimento, la proliferazione microbica e l’ossidazione dei grassi, che comporterebbero uno spreco elevato insieme ai rischi in fatto di sicurezza alimentare.

A differenza di altri prodotti, dove la scelta di materiali alternativi come carta (da sola),

Si è svolto nel corso dell’ultima edizione di Tuttofood un interessante dibattito su distribuzione al dettaglio e grande distribuzione. Tra gli elementi emersi il dato di fatto che il normal trade sopravvive e resiste all’attacco della grande distribuzione applicando una strategia di innovazione in grado di delimitare nicchie di mercato e specializzazione su determinati prodotti. Il commercio di vicinato resta strategico per diffondere la produzione locale che mancando di grandi produzioni o di produzioni omogenee, attraverso la bottega di vicinato, che diventa punto di riferimento, riesce a comunicare al consumatore caratteristiche speciali, non solo relative al prodotto stesso ma alla sua funzione.

Il packaging assume in questo contesto un ruolo fondamentale. Esseoquattro, azienda specializzata in packaging in carta, sostenibile e di alta qualità, ha esposto come esso sia uno strumento di vendita potente, per diversi motivi:

• il consumatore attento e informato vuole conoscere la filiera e la strategia dell’azienda per poter scegliere spinto da garanzia di sostenibilità: il packaging diventa veicolo di comunicazione

• il prodotto non deve solo essere buono ma deve sembrare buono e il packaging in questo è un ottimo elemento di sostegno

• al banco assistito il packaging consente di portare a casa anche lo story telling, fa parlare il prodotto

• un buon packaging conserva meglio l’alimento e fornisce così un servizio al consumatore

• i nuovi prodotti sono già PFAS free anticipando le nuove normative in merito.

vetro o metallo è spesso possibile, nel settore delle carni il margine di manovra è più ristretto. Il vetro è troppo pesante e fragile, e l’alluminio e l’acciaio sono troppo rigidi e poco pratici (salvo che per alcune conserve da sterilizzare). La plastica resta pertanto il materiale di elezione, spesso in configurazione multistrato (film a sandwich di polietilene, polipropilene e poliammide), difficilmente riciclabile nei sistemi attuali.

Inoltre l’imballo di carni fresche e salumi deve avere buona trasparenza, per consentire al consumatore di vedere il contenuto e favorire la sua scelta.

Attualmente, sebbene la ricerca abbia portato allo sviluppo di bioplastiche e materiali compostabili, il loro impiego nel comparto carne è ancora marginale. Biopolimeri come PLA (acido polilattico) o PHA (poliidrossialcanoati) hanno ottime prestazioni in termini di compostabilità, ma sono limitati dalle loro proprietà barriera che si rivelano insufficienti contro ossigeno e umidità, oltre ad essere sensibili alla temperatura. Anche i film compostabili multistrato richiedono ancora sostanziali miglioramenti tecnologici prima di poter eguagliare le performance delle plastiche tradizionali nel mantenere la sicurezza e la qualità degli alimenti proteici ad alto rischio.

Un'altra sfida è rappresentata dalla filiera industriale: la produzione su larga scala di materiali bio-based è ancora costosa. A ciò si aggiunge la criticità dell'infrastruttura di raccolta e trattamento: per i materiali compostabili è necessario lo smaltimento negli appositi impianti; nel caso dei materiali riciclabili occorre che la composizione (monomateriale) sia compatibile con le tecnologie di riciclo effettivamente disponibili sul territorio.

Tuttavia, nonostante le criticità, l’innovazione in questo settore è vivace [4].

Un fronte interessante è quello della riduzione del peso degli imballaggi: tecnologie di stampaggio avanzate consentono di produrre vaschette e vassoi sempre più leggeri, senza comprometterne le proprietà barriera e meccaniche. Anche per etichette e colle, si fanno progressi nell’utilizzo di adesivi idrosolubili o certificati compostabili, per facilitare sia il riciclaggio che il compostaggio laddove applicabile.

Queste innovazioni sono tuttavia al momento limitate per lo più a linee premium o al segmento “green”, mentre la grande distribuzione continua a preferire materiali consolidati, sia per ragioni di costo che di affidabilità. In quest’ottica di innovazione, ormai da diversi anni, anche carta e cartone sono stati oggetto di una forte evoluzione come ma-

teriali per il confezionamento delle linee premium di carni fresche e salumi. Tuttavia, se i materiali cellulosici puri presentano alcuni limiti strutturali (sono poco rigidi, sensibili all’umidità, facilmente deformabili e con scarse proprietà barriera verso ossigeno e acqua), l’accoppiamento con le tecniche di stratificazione e laminazione con film plastici sottili (come polietilene, polipropilene, PET oppure bioplastiche PLA/BOPLA), incrementa le proprietà barriera e offre una migliore protezione meccanica. Caratteristica importante di questi accoppiamenti è la progettazione per il facile disassemblaggio: grazie a sistemi di incollaggio evoluti, alla fine dell’uso l’utente può separare la parte cellulosica da quella plastica, collocandole nei rispettivi flussi di riciclo.

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di applicazioni.

• Fogli politenati: molto utilizzati per avvolgere carni fresche nei banchi gastronomia e salumeria. Si tratta di carte rivestite da una sottile pellicola in PE che limita il passaggio di liquidi e grassi, migliorando l’igiene durante il trasporto.

• Sistemi skin o ATM multistrato: in questa nuova generazione di vassoi accoppiati, il cuore di cartone conferisce la struttura, mentre una sottile barriera polimerica sigilla e protegge il pack. La riciclabilità del prodotto è garantita dal facile distacco degli strati dopo l’utilizzo.

• Film barriera cellulosici: sono in sviluppo film cellulosici bio-based che, pur essendo ancora meno prestanti dei polimeri tradizionali, cominciano a essere utilizzati, in combinazione con altri materiali, per confezioni a breve termine o per porzioni affettate e pre-pesate.

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), entrato in vigore in febbraio, stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi, estendendosi a tutti i settori e non solo a quello alimentare. Il regolamento include misure importanti per la riduzione dei rifiuti da imballaggio, il miglioramento della riciclabilità, l’aumento del contenuto di materiale riciclato, l’eliminazione graduale delle sostanze pericolose e nocive, nonché la promozione di sistemi di riutilizzo. Tra le novità più rilevanti del PPWR, spicca il divieto dell’uso dei cosiddetti “forever chemicals” (PFAS) negli imballaggi alimentari. Il Gruppo TÜV Italia propone assistenza in ambito di testing, nello specifico i test di trasportabilità per garantire il riuso. I Laboratori pH del Gruppo TÜV Italia sono in grado di supportare le aziende coinvolte con:

• test di screening di sostanze chimiche non intenzionalmente aggiunte (NIAS) e di costituenti (IAS) su prodotto riciclato, VOCs su rPET;

• prove di sicurezza alimentare e migrazioni su imballaggio sensibile al contatto in accordo a DM 21/03/73 e regolamento 10/2011;

• test di presenza di sostanze pericolose come PFAS, fluoro totale e metalli pesanti piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente;

• test di sicurezza chimica e requisiti igienici del riuso;

• test di biodegradabilità e compostabilità secondo EN 13432;

• studi di shelf life per riduzioni di packaging e ottimizzazioni;

• messa a punto della etichettatura e test di supporto alle asserzioni ambientali.

I vantaggi sono espliciti: riduzione della quota di plastica fossile e dei rifiuti non riciclabili; migliore accettazione percepita dal consumatore grazie all’aspetto naturale e alla comunicazione ecologica; possibilità di ottenere packaging compostabili (in caso di totale assenza di polimeri tradizionali);

la carta e i materiali cellulosici sono spesso certificati FSC o PEFC.

Tuttavia, la sfida del packaging sostenibile nelle carni si gioca in equilibrio tra protezione del prodotto e impatto ambientale complessivo, considerando non solo la “fine vita” del materiale, ma anche la funzione svolta lungo tutta la filiera.

LA COMUNICAZIONE AL CONSUMATORE E LA NECESSITÀ DI UNA SCELTA INFORMATA: ALCUNI INDIRIZZI OPERATIVI

Uno degli aspetti più richiesti dai consumatori in tema di imballaggi sostenibili riguarda la presenza di informazioni chiare su come smaltire correttamente la confezione. I sistemi di codifica attuali – dai simboli di riciclabile/compostabile, alle colorazioni per la raccolta differenziata, fino ai QR code – rappresentano passi avanti, ma in molti casi persistono ambiguità: materiali apparentemente “verdi” non sono effettivamente riciclabili nei sistemi locali, oppure materiali multistrato risultano smaltibili solo in discarica pur avendo il logo della plastica.

Il riutilizzo del packaging è invece poco diffuso nel comparto carne, dati i rischi sanitari, ma nelle supply chain chiuse – ad esempio casse in polipropilene riutilizzabili per la logistica interna – rappresenta una soluzione concreta. Il recupero energetico, cioè l’incenerimento con recupero di energia, viene invece ancora utilizzato per i materiali o compositi non riciclabili.

Esiste purtroppo il rischio di greenwashing: molte aziende comunicano più l’intenzione che il reale impatto delle proprie scelte di packaging.

È indispensabile una maggiore educazione

del consumatore e una standardizzazione della comunicazione, affinché il mercato sia guidato da informazioni trasparenti e comparabili, magari attraverso etichette ambientali certificate o analisi di impatto ambientali riconosciuti.

Uno degli elementi a disposizione è l’approccio LCA (Life Cycle Assessment o Analisi del Ciclo di Vita). Si tratta di uno strumento analitico che consente di misurare in modo oggettivo tutti gli impatti ambientali associati alle fasi di estrazione delle materie prime, produzione e uso, logistica, riciclaggio e smaltimento.

Attraverso l’analisi LCA, si scopre ad esempio che in certe categorie di alimenti, la scelta di un imballaggio con migliori proprietà barriera (anche se meno facilmente riciclabile) permette una significativa riduzione dello spreco alimentare, risultando vincente in termini ambientali globali.

Nel considerare la sostenibilità dell’imballaggio occorre valutare il sistema nel suo complesso, tenendo conto:

• degli impatti della produzione degli stessi materiali per imballo (energia, acqua, emissioni);

• degli impatti ambientali dell’intera catena del valore (trasporti, stoccaggio, fine vita);

• degli sprechi alimentari evitati grazie a una buona protezione del prodotto;

• della necessità di garantire un’elevata sicurezza alimentare e soddisfare le aspettative dei consumatori.

Ad oggi, la valutazione LCA rimane poco conosciuta tra il grande pubblico e ancora raramente viene utilizzata per orientare la scelta dei materiali da parte dell’industria, sebbene sia ormai considerata uno strumento fondamentale nelle più recenti direttive europee sulla sostenibilità degli imballaggi.

Le imprese più avanzate stanno integrando la LCA nelle fasi di eco-design, scegliendo tra diverse alternative in base a metriche come “carbon footprint”, consumo idrico, eutrofizzazione, potenziale di riciclo, impatto sugli sprechi alimentari. Un esempio: un pack in PET riciclato, anche se costa il 15% in più, può consentire la riduzione della CO2 di proces-

so fino al 50% rispetto alla plastica vergine e migliorare la reputazione ambientale del marchio [5].

Un altro trend strategico è la riduzione della quantità totale di materiale utilizzato (lightweighting). In quest'ottica viene ridotto lo spessore delle vaschette, ottimizzando il design, scegliendo chiusure riutilizzabili e sistemi che consentano una più semplice separazione dei materiali.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO

NORMATIVO EUROPEO

SUL PACKAGING

Da disciplina che regola i MOCA al cambio di paradigma sulla domanda di sostenibilità

La legislazione europea si è sempre preoccupata di garantire che gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti come imballaggi e contenitori, attrezzi da cucina, posate e stoviglie, fossero sicuri nel loro impiego, cioè non rilasciassero sostanze chimiche che potessero migrare dai materiali negli alimenti e nelle bevande. I MOCA (l’acronimo con cui si identificano i cosiddetti materiali a contatto con gli alimenti) possono essere fatti di diverse sostanze, come ad esempio plastica, gomma, carta e metallo. Devono essere prodotti in conformità con le normative UE, comprese le buone pratiche di fabbricazione (GMP), regolati di fatto dal quadro orizzontale UE (Reg. CE 1935/2004 sui requisiti generali [6] e Reg. CE 2023/2006 sulle GMP [7]) e da misure specifiche nazionali. L’Italia in particolare è stata all’avanguardia nell’emanare leggi specifiche sulla disciplina igienica dei MOCA fornendo disposizioni anche sui singoli materiali e obbligando al rilascio della dichiarazione di conformità da parte dei produttori dei materiali immessi in commercio (si vedano il DM 21 marzo 1973 [8] e il DPR n. 777 del 1982 [9]). Inoltre nel contesto europeo, grazie agli interventi di EFSA, si è assistito ad un progressivo irrigidimento verso sostanze problematiche: le restrizioni rispetto al Reg. (UE) 2018/213 di vernici/rivestimenti, la ricalibrazione al ribasso dell’uso di bisfenolo A (BPA) [10].

In questi ultimi anni gli obiettivi sono cambiati, dettati dalla convergenza di tre forze: la politica, la domanda dei consumatori e gli obiettivi ESG1 delle aziende. I concetti di sostenibilità sono infatti passati da argomen-

1ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance (ovvero Ambiente, Sociale e Governance). È un insieme di criteri utilizzati per valutare la sostenibilità e l’impatto etico di un investimento o di un’azienda. Sono criteri importanti perché gli investitori li usano per scegliere le aziende più responsabili e sostenibili e i consumatori preferiscono prodotti e servizi di aziende che rispettano questi valori.

PACKAGING: CHE FANTASTICA AVVENTURA! Fondazione Carta Etica del Packaging sostiene iniziative educative rivolte alle nuove generazioni, un impegno fondamentale per costruire un futuro più consapevole, responsabile e informato. Da questa visione è nato il progetto didattico per la scuola primaria “Packaging: che fantastica avventura! Un compagno di viaggio per l’umanità sin dalla preistoria”. Il percorso educativo, strutturato in 10 moduli tematici con mappe concettuali e materiali interattivi, accompagna gli alunni alla scoperta dell’universo del packaging: dai materiali all’etichettatura, dal riciclo al riuso, fino ai concetti di sostenibilità e innovazione.

A conclusione del percorso, è stato lanciato un concorso creativo che ha raccolto numerosi elaborati, testimonianza dell’entusiasmo e della capacità espressiva degli studenti, capaci di restituire in forma artistica e originale quanto appreso durante l’anno.

PACKAGING, SOLUZIONI SU MISURA

Nel corso dell’ultima edizione di Ipack-Ima, Volmar ha messo in mostra il suo approccio consulenziale e una selezione di materiali che spazia dai film rigidi e flessibili, alle buste sottovuoto e Skin Pack, fino alla carta termoformabile personalizzata, sempre più apprezzata dai produttori food alla ricerca di soluzioni performanti, sicure e con una buona percezione ambientale. Quest’ultima è particolarmente pensata per salumi, formaggi, gastronomia e piatti pronti in ATP. Una scelta in linea con quanto emerso da recenti studi: il 54% dei consumatori italiani ha acquistato una marca diversa dal solito perché aveva un imballaggio più sostenibile, mentre il 58% ricerca confezioni completamente riciclabili. Questi dati confermano il ruolo chiave del packaging nell'influenzare le decisioni d’acquisto e orientano il mercato verso soluzioni più innovative e responsabili.

SOLUZIONI SOSTENIBILI

E NORMATIVAMENTE COMPATIBILI

Metpack e BASF hanno sviluppato una carta rivestita compostabile per il packaging alimentare, che coniuga elevate prestazioni a un profilo ambientale virtuoso. Il prodotto, chiamato Ezycompost, utilizza il biopolimero ecovio 70 PS14H6 di BASF, certificato compostabile secondo gli standard EN 13432 e AS 5810. Grazie alle sue proprietà barriera contro liquidi, grassi e oli minerali e alla resistenza fino a 100°C, Ezycompost rappresenta una soluzione concreta per bicchieri, vaschette e contenitori per microonde o surgelazione; consente una velocità di lavorazione più elevata, un rivestimento più sottile (-40%) e l’utilizzo su linee standard, offrendo un'alternativa efficiente e sostenibile al polietilene (PE). Il rivestimento di ecovio può anche essere fornito in versione biomass balanced (BMB), con materia prima interamente derivata da rifiuti organici, riducendo del 25% la Carbon Footprint rispetto alla versione standard.

BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

Nasce PulpForm, il nuovo airlaid termoformabile compostabile sviluppato da Magic. PulpForm è un airlaid a base cellulosica modellabile a secco attraverso la tecnologia Dry Molding, che consente di ottenere imballaggi strutturati ad alta protezione senza l’utilizzo di acqua. Interamente composto da fibre naturali, PulpForm è biodegradabile e compostabile e pensato per rispondere a una pluralità di esigenze applicative: dalla logistica protettiva al packaging alimentare, fino al cosmetico e medicale.

to marginale ad argomento principale, cioè quello che è dominante, popolare e largamente dibattuto nel contesto culturale, sociale e mediatico.

Per quanto riguarda la politica, le normative UE sugli imballaggi stanno creando una base per spingere le aziende ad assumere impegni pubblici in materia di zero emissioni nette e riduzione della plastica, regolamentando sia i tipi di imballaggi immessi sul mercato sia le modalità di smaltimento. Viene specificato ciò che l'industria può e non può fare con gli imballaggi.

La Direttiva (UE) 2018/852 [11] sulla gestione dei rifiuti ed economia circolare e il più recente Reg. (UE) 2025/40 [12] sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation) promuovono obiettivi ambiziosi su riduzione, riutilizzo e riciclabilità degli imballaggi. Il PPWR in particolare definisce che, entro il 2030, la maggior parte degli imballaggi dovrà essere riciclabile, compostabile secondo standard certificati o riutilizzabile, per ridurre i rifiuti generati dagli stessi; stabilisce inoltre restrizioni alla presenza di PFAS, per i nuovi imballaggi entro il 12 agosto 2026, in concentrazioni superiori ai limiti di sicurezza definiti. In parte anche il Reg. (UE) 2023/1115 [13] noto anche come EUDR (European Deforestation-free products Regulation) si inserisce nel quadro normativo orientato alla sostenibilità e alla compliance ambientale, che impone alle aziende di assumere un ruolo attivo nella salvaguardia del pianeta e di prevenire gli impatti negativi sulla natura e sulla salute umana. Questo regolamento, in particolare, interessa alcune materie prime (bovini, caffè, gomma, cacao, soia, palma da olio e legno) che non possono essere introdotte nel mercato comunitario e non possono neppure essere esportate dalla UE se non rispettano tre condizioni fondamentali: a) devono essere ottenute a “deforestazione

zero”, cioè non prodotte su terreni soggetti a deforestazione;

b) devono essere conformi alla legislazione pertinente del paese, rispettose delle leggi sull’uso del suolo, della gestione delle foreste, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori; c) devono essere accompagnate da una dichiarazione di dovuta diligenza (due diligence statement).

Il regolamento si applica a prodotti ottenuti dopo il 29 giugno 2023, ma la data di applicazione decorrerà dal 30 dicembre 2025 (per le micro e piccole imprese dal 30 giugno 2026).

Per gli imballi derivati da legno, come il packaging a base di carta o cartone, significa garantire la tracciabilità dell’origine delle materie prime per escludere che la loro produzione sia causa di deforestazione o degrado di ecosistemi. Il regolamento si applica però solo se questi materiali sono immessi sul mercato come prodotti a sé stanti (non se fungono da contenitori per altre merci).

Per le aziende alimentari e in particolare per il settore delle carni, che è una filiera globale e con elevato consumo di packaging secondario (per esempio cartoni per il trasporto refrigerato), la nuova legge impone una revisione radicale dei fornitori e delle politiche di acquisto. Ciò implica:

• maggiori controlli sulla provenienza del packaging a base cellulosica (carta e cartone dovranno avere certificazione forestale, ad esempio FSC/PEFC, e origine non da aree deforestate);

• aumenti dei costi per la gestione della conformità e della documentazione di tracciabilità;

• possibile esclusione dal mercato comunitario per tutti quei prodotti che non sono in grado di garantire la cosiddetta “deforestation-free supply chain”.

Lo sviluppo di imballaggi alimentari realmente sostenibili è un'attività complessa e dinamica. La trasparenza verso i consumatori, l’integrazione della valutazione degli impatti di ciclo di vita (LCA), l’innovazione nei materiali e la compliance con le normative europee sono leve imprescindibili per rendere il comparto alimentare più sostenibile senza penalizzare la sicurezza, la qualità e la convenienza. Nei prossimi anni assisteremo a una crescente convergenza tra domanda sociale, pressione legislativa e innovazione tecnica. Ciò richiederà un nuovo modo di pensare il packaging non più solo come “rifiuto da gestire”, ma come risorsa strategica da progettare in modo intelligente, ottimiz-

zando funzioni e impatti su tutta la catena. È una tendenza che è già in atto, soprattutto tra le principali aziende alimentari che stanno investendo nell'innovazione della supply chain, nell'ammodernamento degli impianti e nella ricerca e sviluppo.

Permangano ancora sfide significative da affrontare, tra cui costi e funzionalità dei nuovi materiali, infrastrutture per il riciclaggio e il compostaggio, nonché allineamento degli standard, certificazioni e persino della definizione di "eco-compatibile", ma questa crescita continuerà a ritmo sostenuto.

Sebbene la ricerca e sviluppo siano ancora una parte importante del settore degli imballaggi sostenibili, molti dei materiali utilizzati per realizzarli sono già ampiamente diffusi.

Un materiale che è diventato un’alternativa possibile è l'imballaggio a base di fibre, che include packaging in carta, cartone e cellulosa modellata, anche se accoppiati con sottili laminati plastici laddove c’è contatto con il prodotto. Questa soluzione sta riscuotendo successo, soprattutto negli imballaggi di prodotti di prima qualità, sottovuoto skin o in atm, grazie alla sua riciclabilità e all’elevato livello di accettazione da parte dei consumatori.

Anche le bioplastiche compostabili stanno riscontrando una diffusione capillare, soprattutto quelle realizzate con risorse rinnovabili come PLA e PHA.

C'è infine molta innovazione nel riciclo creativo dei sottoprodotti alimentari e agricoli, che possono essere utilizzati per gli imballaggi invece di finire tra i rifiuti. L’obiettivo finale resta quello di ridurre la perdita e lo spreco alimentare, risparmiando risorse naturali e promuovendo una transizione verso modelli di consumo e produzione pienamente circolari, dove anche il packaging e le scelte del consumatore - che gioca un ruolo chiave nel guidare gli investimenti in imballaggi ecocompatibili – possano essere parte della soluzione, non del problema.

Bibliografia disponibile presso l'autore e la redazione

Palsgaard è pioniera nello sviluppo di additivi vegetali per alimenti e polimeri. I suoi prodotti antiappannamento, antistatici e anti-fouling trovano impiego nel packaging alimentare e tecnico, offrendo un'alternativa reale agli additivi di origine petrolchimica.

Recentemente l’azienda danese ha presentato le sue nuove soluzioni bio-based per l’industria del packaging. La multinazionale sta espandendo la propria presenza globale proponendo additivi naturali che definiscono un nuovo standard tecnico ed etico per i materiali plastici. Tra le novità Einar 987, un additivo antifouling sviluppato per migliorare il processo di polimerizzazione di PE e PP, eliminando la necessità di utilizzare ammine etossilate (EA), derivato da oli vegetali.

Le novità del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: le caratteristiche degli imballaggi del futuro sono sempre più improntati, dalla progettazione allo smaltimento, a criteri di sostenibilità e circolarità

PPWR è l’acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, con il quale ci si riferisce al Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 22.01.2025 con il numero 2025/40. Il provvedimento, di grande impatto per tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi, impone il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e prevenzione dei rifiuti di imballaggi, che è possibile sintetizzare nei seguenti otto punti:

Riciclabilità generalizzata degli imballaggi, salvo limitati casi di compostabilità degli stessi,

Riduzione dell’over-packaging con eliminazione degli imballaggi eccessivi e spazi vuoti,

Fissazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica,

Limitazione della presenza di sostanze

che destano preoccupazione (es. PFAS, bisfenolo A, metalli pesanti),

Aumento dei sistemi di riutilizzo e ricarica,

Incentivazione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione,

Riduzione degli imballaggi monouso e di borse di plastica in materiale ultraleggero,

Etichettatura ambientale armonizzata a livello di UE.

L’ultimo aspetto è di notevole rilievo soprattutto se si considera che in Unione Europea, Italia, Francia e Spagna hanno adottato norme che prescrivono l’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi in base a tre sistemi completamente diversi tra loro, creando non poche difficoltà agli operatori che commercializzano uno stesso prodotto nei citati Stati membri dell’UE.

La Francia con il sistema “Info Tri” che accompagna il logo Triman, la Spagna con i simboli “Recicla” di Ecoembes e l’Italia con il decreto legislativo 116/2020 che ha modificato l’art. 219/5 del Codice dell’Ambiente, hanno previsto che gli imballaggi devono essere o etichettati per facilitare la raccolta nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali.

La normativa italiana prevede inoltre che “I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di im-

ballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE”.

Il PPWR ha previsto l’abrogazione, a decorrere dal 12.08.2028, della Decisione 129/1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.

Dalla stessa data, o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione se posteriore, gli imballaggi immessi sul mercato di tutta l’Unione europea dovranno essere contrassegnati da un’etichetta armonizzata, ossia obbligatoria e con le medesime carat-

teristiche in tutti gli Stati membri, contenente informazioni sui materiali che li compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori e la raccolta differenziata.

Il sistema di etichettatura ambientale armonizzato, di cui non sono ancora definite le specifiche tecniche, dovrà privilegiare l’utilizzo di pittogrammi con un ricorso minimo al linguaggio.

In fase di progettazione del sistema di etichettatura armonizzato si dovrà inoltre tener conto della necessità che lo stesso sia riconoscibile da parte di tutti i cittadini, a prescindere dall’età e dalla conoscenza della lingua. Tale progettazione servirà anche a ridurre al minimo i costi di traduzione che si dovrebbero altrimenti sostenere.

Dal 12.08.2028 la promessa omologazione semplificherà gli scambi commerciali all’interno dell’Unione Europea con la definitiva eliminazione dell’ostacolo derivante da normative interne sull’etichettatura ambientale fortemente eterogenee.

Il PPWR stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

Il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente.

È pertanto importante che gli operatori economici adottino misure adeguate a ridurre la produzione di rifiuti eliminando gli imballaggi eccessivi e l’uso di determinati formati di imballaggio, prolungando la durata di vita degli imballaggi, riprogettando i prodotti o

le strategie di vendita in modo che sia possibile non ricorrere agli imballaggi o usarne in quantità inferiori, anche attraverso la vendita di prodotti sfusi, e passando da imballaggi monouso a imballaggi riutilizzabili.

Tra le novità previste dal nuovo Regolamento vi è l’obbligo di riciclabilità generalizzata di tutti gli imballaggi salvo i limitati casi in cui la compostabilità dell’imballaggio consente di derogare alla riciclabilità. La possibilità di avviare un rifiuto di imballaggio a termovalorizzazione (recupero energetico) non è più prevista dal nuovo Regolamento.

Un imballaggio è considerato riciclabile se:

A) è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie. Tale requisito, sintetizzabile con la formula “Design for recycling” diventerà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2030 (o da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati se posteriore) e richiede che la prestazione di riciclabilità sia basata su specifici criteri di progettazione per il riciclaggio. I criteri di progettazione per il riciclaggio garantiscono la circolarità dell’utilizzo delle materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie.

B) Quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato

su scala. La riciclabilità su scala sarà il nuovo fattore che si aggiungerà alla progettazione per il riciclaggio a decorrere dal 1° gennaio 2035 (o cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione se posteriore).

La riciclabilità degli imballaggi è espressa mediante le classi di prestazione A, B e C.

A decorrere dal 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati se tale data è posteriore, gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C, non potranno essere immessi sul mercato europeo.

A decorrere dal 1° gennaio 2038 gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A o B, non potranno più essere immessi sul mercato europeo (Tabella 1).

Altro importante ed ambizioso obiettivo del PPWR è il contrasto del “sovra-imballaggio”, ossia dell'uso eccessivo di materiali di imballaggio per un prodotto, spesso oltre le reali necessità, con conseguente aumento dei rifiuti.

Allo scopo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio il Regolamento prevede che, entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provveda affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

Il fabbricante o l’importatore dovranno inoltre provvedere affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfa-

Classe di prestazione di riciclabilità

Progettazione per il riciclaggio. Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso

Classe A Superiore o uguale al 95%

Classe B Superiore o uguale all'80%

Classe C Superiore o uguale al 70%

TECNICAMENTE NON RICICLABILE

Inferiore al 70%

Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione per il riciclaggio)

Progettazione per il riciclaggio. Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso

Classe A Superiore o uguale al 95%

Classe B Superiore o uguale all'80%

Classe C Superiore o uguale al 70%

TECNICAMENTE NON RICICLABILE

no specifici criteri di prestazione quali la protezione dei prodotti, i processi di produzione e riempimento degli imballaggi, la distribuzione, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio adeguati e sicuri dei prodotti imballati, la trasmissione agli utilizzatori finali di tutte le informazioni necessarie sul prodotto imballato, ecc., nonché quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, come doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari. La conformità alle prescrizioni alle suddette prescrizioni deve essere dimostrata nella documentazione tecnica che comprende la descrizione dell’esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell’imballaggio, i criteri di prestazione, una descrizione per spiegare la prescrizione di progettazione che non consente di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell’imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicu-

1

Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione "riciclato su scala")

Classe A riciclato su scala

Classe B riciclato su scala

Classe C riciclato su scala

Inferiore al 70% NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)

Classe di prestazione di riciclabilità

Progettazione per il riciclaggio. Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso

Classe A Superiore o uguale al 95%

Classe B Superiore o uguale all'80%

Classe C NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO

TECNICAMENTE NON RICICLABILE

rezza e l’igiene, per il prodotto imballato, l’imballaggio e l’utilizzatore. È inoltre necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell’imballaggio e devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio, ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. A tal proposito la Commissione dovrà chiedere, entro il 12 febbraio 2027, alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al PPWR. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme UNI EN dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo.

Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione "riciclato su scala")

Classe A riciclato su scala

Classe B riciclato su scala

Superiore o uguale al 70%

Classe C riciclato su scala

Inferiore al 70% NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)

Sempre allo scopo di prevenire i rifiuti di imballaggio attraverso la riduzione di quelli eccessivi è inoltre previsto che entro il 1° gennaio 2030, o 3 anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione se adottati successivamente, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli (c.d. imballaggi secondari), imballaggi per il trasporto (c.d. imballaggi terziari) o imballaggi per l’e-commerce garantiscano che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%. A tal fine si segnala che lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

Anche gli operatori economici che riempiono l’imballaggio per la vendita saranno chiamati a provvedere affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell’imballaggio, compresa la protezione del prodotto.

Già sulla base di questa, certamente non esaustiva, carrellata, è possibile intuire il dirompente impatto del nuovo Regolamento comunitario sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il limite attuale del provvedimento è dato dal fatto che viene indicato solo “quando” e “cosa”, mentre il “come”, è demandato a numerosi atti di esecuzione ed attuazione e norme tecniche di cui dovremo attendere l’adozione al fine di poter delineare chiaramente le caratteristiche degli imballaggi del futuro sempre più improntati, dalla progettazione allo smaltimento, a criteri di sostenibilità e circolarità.

Il 28 e 29 ottobre a Parma

Cibus Tec Forum, l’evento triennale organizzato da Koeln Parma Exhibition (KPE)joint venture tra Koelnmesse e Fiere di Parma, accomunati da una forte competenza in ambito food e food tec – in programma a Parma il 28 e 29 ottobre prossimi verterà in particolare sui trend globali della produzione agroalimentare, sulla nutrizione e sul futuro del settore rispetto alle sfide del cambiamento climatico e della condizione geopolitica in costante trasformazione. Con l’ambizione di essere un punto di riferimento per tutto il settore, la manifestazione beneficerà di una partnership strategica con OnFoods, una partnership sistemica importante, che lega un evento – ritenuto un momento rilevante per l’incontro tra tecnologia, innovazione e industria alimentare e delle bevande – con il più grande ecosistema italiano per la ricerca alimentare, nato grazie al sostegno del PNRR e composto da 26 organizzazioni partner, tra università, centri di ricerca, aziende e istituzioni. L’accordo è nato con un obiettivo chiaro: creare momenti di condivisione e aggiornamento attorno ai temi dell’innovazione sostenibile e alimentare, la promozione di modelli produttivi più sani, tracciabili, in-

clusivi e competitivi, con un impatto positivo sull’intero food system. A Cibus Tec Forum 2025, OnFoods porterà contenuti scientifici, progettualità concrete e opportunità di trasferimento tecnologico, creando connessioni ad alto valore tra mondo accademico e imprese. Cibus Tec Forum 2025 offrirà a sua volta a OnFoods una piattaforma di visibilità e networking ad alto livello, mettendo in relazione diretta i protagonisti della ricerca con le aziende più avanzate dell’industria food e food tech, italiana e internazionale. L’accordo è il primo di una lunga serie di azioni intese a federare sotto il cappello di Cibus Tec Forum iniziative, attività e contenuti scientifici di rilievo per la comunità dell’agro-industria e del meccano-alimentare. Sotto il payoff “Two days to reimagine Food Tec”, Cibus Tec Forum 2025 si conferma, dunque, una Mostra-Convegno innovativa e funzionale, nata per stimolare un confronto profondo tra innovazione, industria e tecnologie e si configura inoltre come un importante momento di dialogo e preparazione in vista dell’edizione 2026 di Cibus Tec, prevista dal 27 al 30 ottobre 2026, una delle fiere di riferimento a livello globale per le tecnologie alimentari che nella precedente edizione

ha portato a Parma 1.200 aziende espositrici da 30 Paesi, 38.000 professionisti da 120 Paesi e 3000 Top Buyers da 80 Paesi grazie al più ampio programma di incoming tra tutte le manifestazioni di tecnologia alimentare. Oggi Cibus Tec è sempre più una piattaforma trasversale e completa, capace di valorizzare le innovazioni tecnologiche in tutti i comparti: dal beverage al backery fino alla filiera meat, senza dimenticare i settori storici che da sempre rappresentano il cuore della manifestazione. In contemporanea a Cibus Tec Forum, si svolgerà Labotec, il primo e unico evento in Italia interamente dedicato alle tecnologie e soluzioni per il laboratorio e l’analisi, per tutti i settori come alimentare, chimico, farmaceutico, cosmetico, life sciences. Labotec sarà una piattaforma dinamica e trasversale, capace di valorizzare la comunità scientifica, favorire il networking tra operatori specializzati e promuovere l’evoluzione della cultura analitica nei processi industriali. Con una proposta espositiva altamente qualificata e un fitto programma di conferenze, Labotec rappresenta un'opportunità unica per connettere ricerca, università e laboratori con l’industria, stimolando sinergie concrete e il trasferimento di conoscenze.

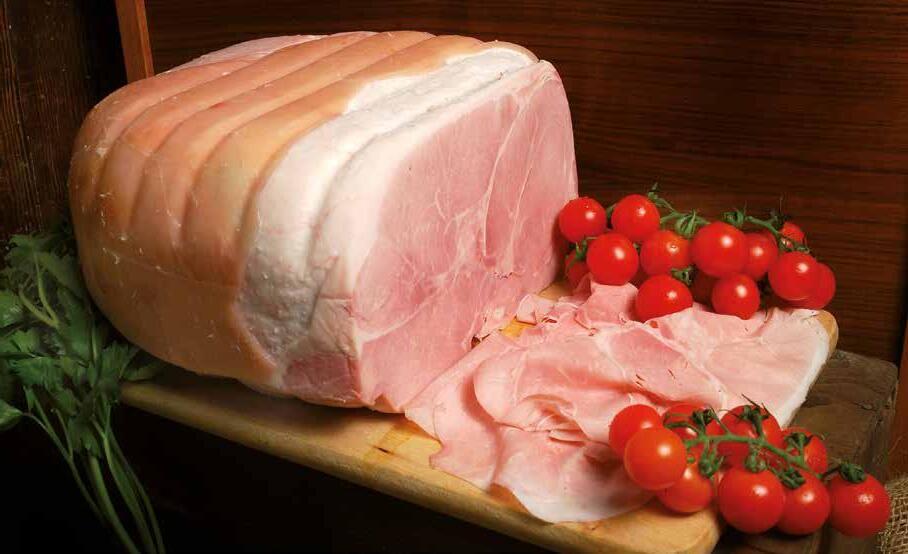

100 anni di storia per percorrere un cammino fatto di identità, rispetto, innovazione e sostenibilità: una filiera integrata dalla terra alla tavola e salumi di qualità

"Nostro nonno aveva un progetto – racconta Pietro Pizzagalli, Direttore Generale della Fumagalli Industria Alimentari – creare un allevamento di suini con caratteristiche speciali adatte per i prodotti di salumeria. Nel 1962 acquista un allevamento a Nerviano (MI) e lo dedica alla fecondazione, gestazione, parto, svezzamento e crescita dei suini. In questo modo incrementa la produzione di salumi iniziata già nel 1920 nel piccolo laboratorio di famiglia a Meda (MB)”.

L’attività cresce e negli anni novanta il ciclo si chiude: “Oggi macelliamo solo animali di nostra proprietà allevati secondo un rigido disciplinare di benessere animale e riduzione dell’uso degli antibiotici”.

Un percorso virtuoso che vede nell’applicazione di pratiche di allevamento basate sul benessere animale un investimento importante in risorse e impegno. “15 anni fa - racconta Pizzagalli – abbiamo aderito ai percorsi di formazione basati sui metodi di Compassion in World Farming, l’organizzazione internazionale per la protezione degli animali da allevamento, molto popolare in Inghilterra, dove queste pratiche sono applicate con meticolosità. Gli Inglesi sono pionieri nell’allevamento delle scrofe libere, non confinate, con spazi e un livello di sanità molto elevato che permette di ridurre l’uso di antibiotici. Oggi, la nostra produzione è finalizzata a mercati che cercano esattamente prodotti di questo tipo, Gran Bretagna e Svezia in primis ma anche Germania, Francia e Danimarca”.

115 mila maiali allevati, che soddisfano il fabbisogno aziendale quasi nella totalità, supportati da una percentuale limitata di animali importati, quasi esclusivamente per la produzione di salumi cotti. Il 58% del fatturato Fumagalli è rivolto all’estero. “Tempo fa arrivavamo al 70% - dichiara Pietro Pizzagalli – ma la peste suina africana ha ridimensionato il mercato. In Italia il 20% della produzione è riservato al normal trade dove il prodotto ha un appeal ben radicato nella clientela di fascia alta e il resto della quota alla grande distribuzione con la linea freschi di filiera da suino nazionale di qualità”.

La filiera Fumagalli è una filiera del tutto autonoma, di proprietà, che documenta ogni step del Benessere Animale. Dagli anni ’90 infatti, l’azienda controlla direttamente ogni fase produttiva:

• selezione genetica degli animali

• allevamento

• macellazione

• trasformazione delle carni

• stagionatura

• confezionamento.

Questo consente di monitorare la qualità delle carni, modulando, laddove necessario, il regime alimentare dei suini così da ottenere carni marezzate e verificare costantemente le fasi dell’allevamento. Inoltre, grazie allo sforzo della ricerca genetica e alla scelta di un’alimentazione di qualità, la materia prima che ne deriva risulta costante.

MAIALE NERO

DELLA LOMELLINA

Fiore all’occhiello è la produzione di salumi derivati dal Maiale Nero di Lomellina, ricavati da una razza storica allevata con alimenti 100% naturali e in pieno benessere animale. Un centinaio di scrofe e una filiera interes-

sante per il recupero della razza. La linea, e in particolare il Salame Nero, ha ottenuto 5 spilli nella Guida Salumi d’Italia 2025. Le sue caratteristiche sono consistenza morbida, marezzatura, sapidità. Ricche di Omega 3 e 6, le carni della linea Fumagalli dedicata al Maiale Nero della Lomellina hanno sapori e profumi ineguagliabili, una nicchia di mercato. Coppa, prosciutto cotto, salame gentile, lardo, cotechino, pancetta tesa, prosciutto cotto con osso e disossato, salame campagnolo sono le referenze della linea Fumagalli Maiale Nero. “Guanciale e pancetta sono molto richiesti – afferma Pizzagalli – prodotti decisamente al passo con le richieste dei consumatori. Utilizziamo tutta la carcassa dell’animale e come carne fresca riserviamo il carré alle

gastronomie di fascia alta. Con questa linea puntiamo alla qualità più che alla quantità”.

È l’ultima novità lanciata recentemente sul mercato. Una selezione di preaffettati che si distingue per l’artigianalità e risponde alle esigenze dei consumatori di ogni giorno. Le referenze includono interessanti DOP e IGP, come il salame Brianza e la Mortadella Bologna: due referenze esempi di come l’azienda riesca a coniugare tradizione e innovazione, offrendo ai consumatori prodotti che non solo soddisfano il palato, ma raccontano anche una storia di territorio e cultura. “Sapori di Famiglia rappresenta per noi che vogliamo continuare a innovarci pur mantenendo saldi i valori della tradizione un passo avanti significativo – dichiara Pietro Pizzagalli -. Ogni fetta di salume racconta la nostra storia di passione e dedizione, e unisce il meglio della tradizione artigianale con le esigenze moderne di praticità e qualità del libero servizio, come richiede il mercato. Se prima eravamo poco presenti nella fascia a libero servizio oggi con questa linea creata ad hoc rispondiamo con un servizio importante”.

Una struttura unica nel suo genere a livello europeo, un progetto di economia circolare, una delle più rilevanti azioni in chiave di sostenibilità ambientale avviate dal comparto negli ultimi anni

Inaugurato lo scorso mese di giugno il nuovo impianto per il riciclo e la valorizzazione del sale esausto derivante dalla produzione del Prosciutto di San Daniele DOP.

L’impianto, promosso e realizzato dal

Consorzio attraverso la società controllata