Dieses Magazin haben wir für dich gemacht:

Themenheft: Wasser

Themenheft: Wasser

präsentiert von Deinen Dortmunder Unternehmen Dortmund

Entdecke die Geheimnisse Deiner Stadt

Dieses Magazin haben wir für dich gemacht:

Themenheft: Wasser

präsentiert von Deinen Dortmunder Unternehmen Dortmund

Entdecke die Geheimnisse Deiner Stadt

Seit bald 20 Jahren durchkreuzen die Kinder der „Yurumi-Gang“ in der Dortmunder Hörspielreihe die fiesen Pläne der Verbrecher Klunker und Mantel. Ob im Zoo, im ehemaligen Stahlwerk oder im Fußballmuseum – die drei Gang-Mitglieder Maradonna, Musti und Doktor erleben an vielen Orten unserer Stadt ihre Abenteuer.

Der Name der Hörspielreihe hat übrigens mit dem ersten Fall und mit echten Fakten zu tun. Yurumi ist nämlich der altindianische Name für den Großen Ameisenbären. Und der Zoo Dortmund ist wirklich das internationale Zuchtzentrum für diese bedrohten und einzigartigen Tiere. In der Geschichte wird ausgerechnet Ameisenbärin Sandra von Klunker und Mantel aus dem Zoo entführt. So kam der Stadtteil Persebeck groß raus –und die Yurumi-Gang feierte ihren ersten Erfolg.

Alle Hörspiel-Geschichten der Reihe gibt es auf Spotify, Deezer, Apple Music oder SoundCloud. Hör doch mal rein!

Diesmal dreht sich alles ums Wasser. Wir trinken es, wir nutzen es zur Kühlung, Spülung, Reinigung und in Form von Wasserstoff irgendwann als Antrieb für Autos, LKWs, Busse, Binnenschiffe.

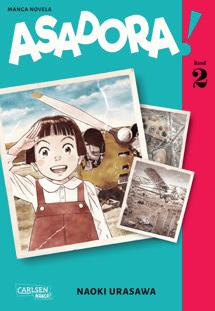

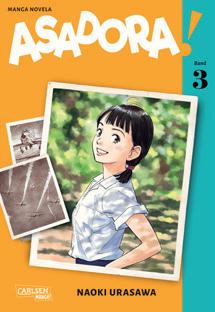

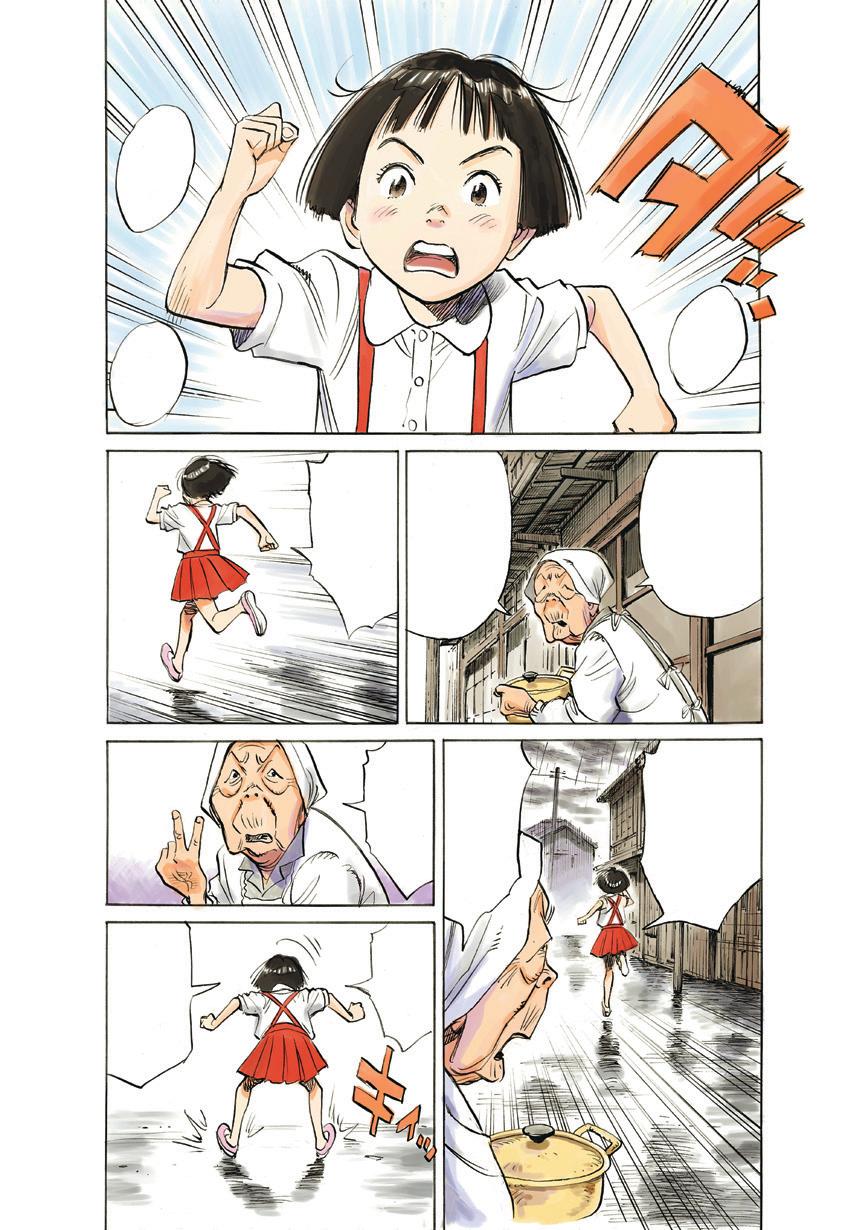

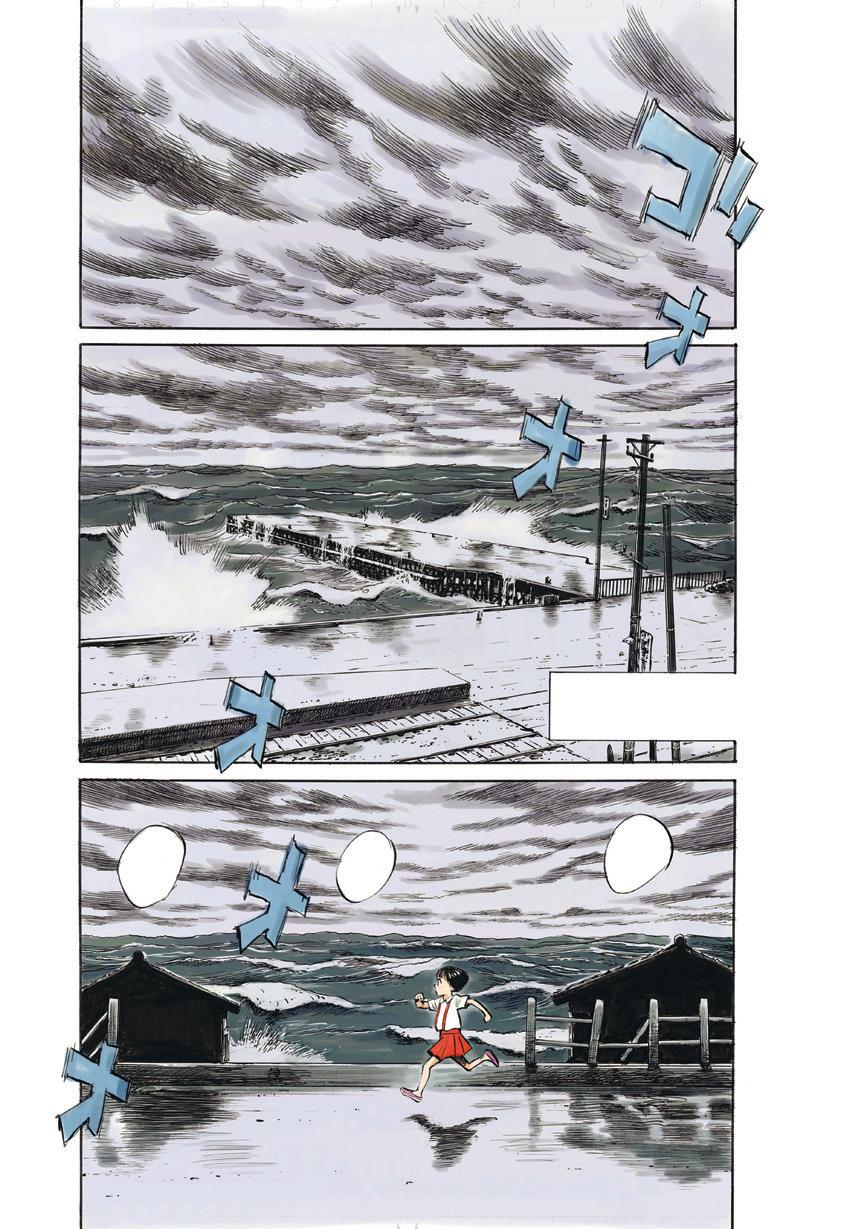

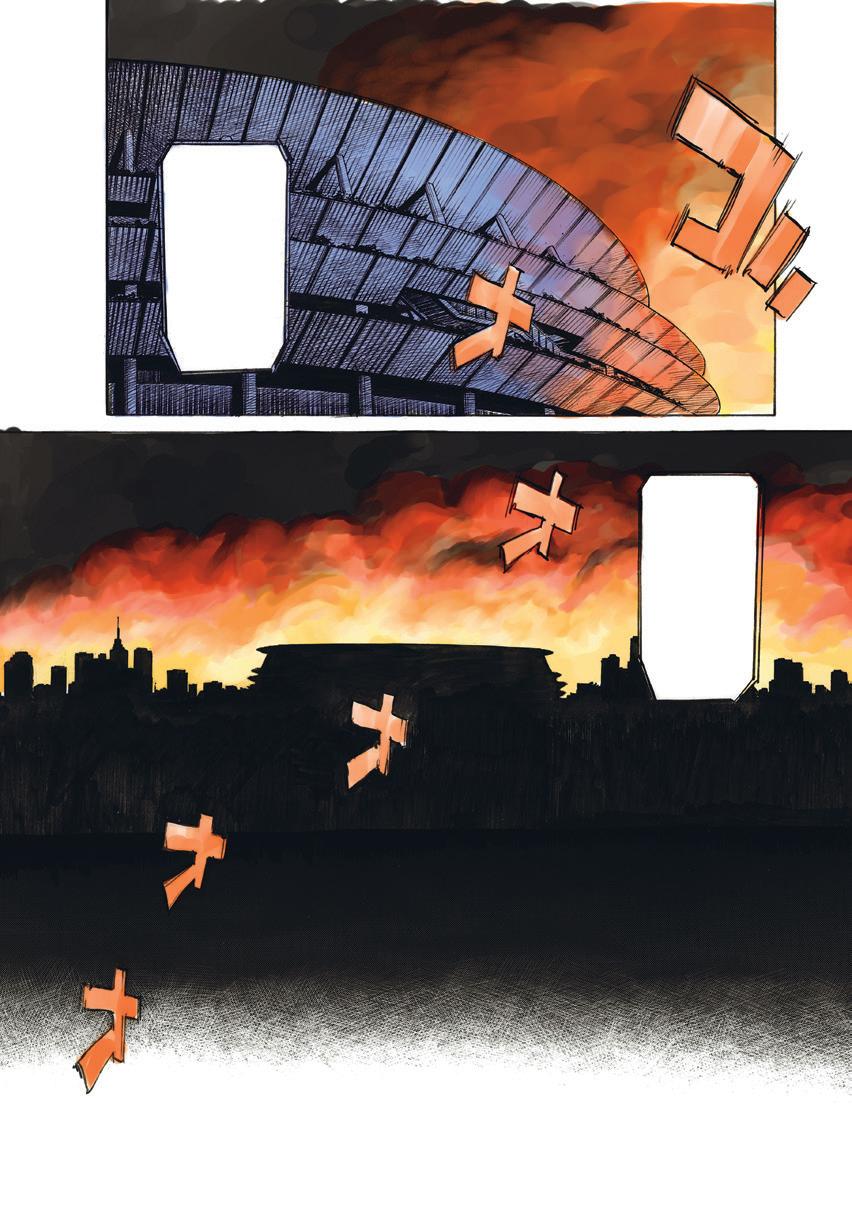

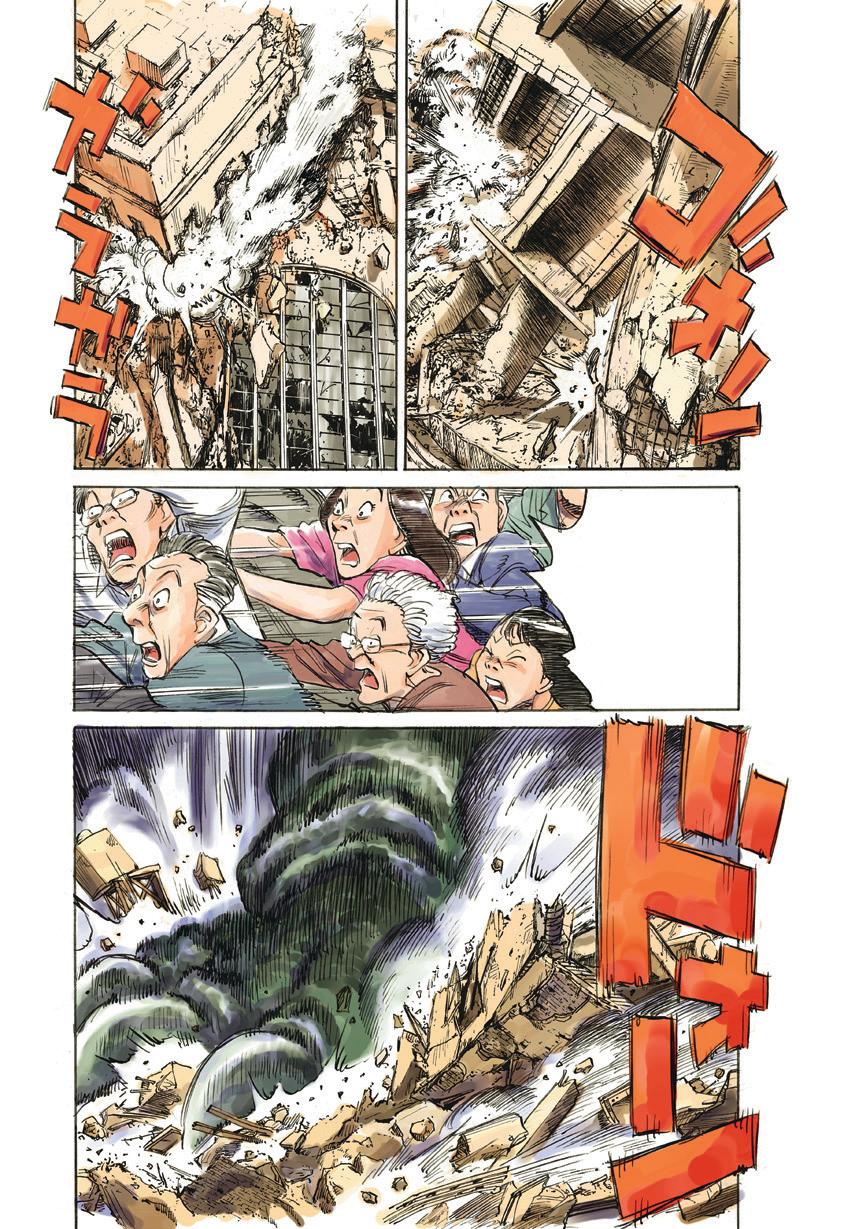

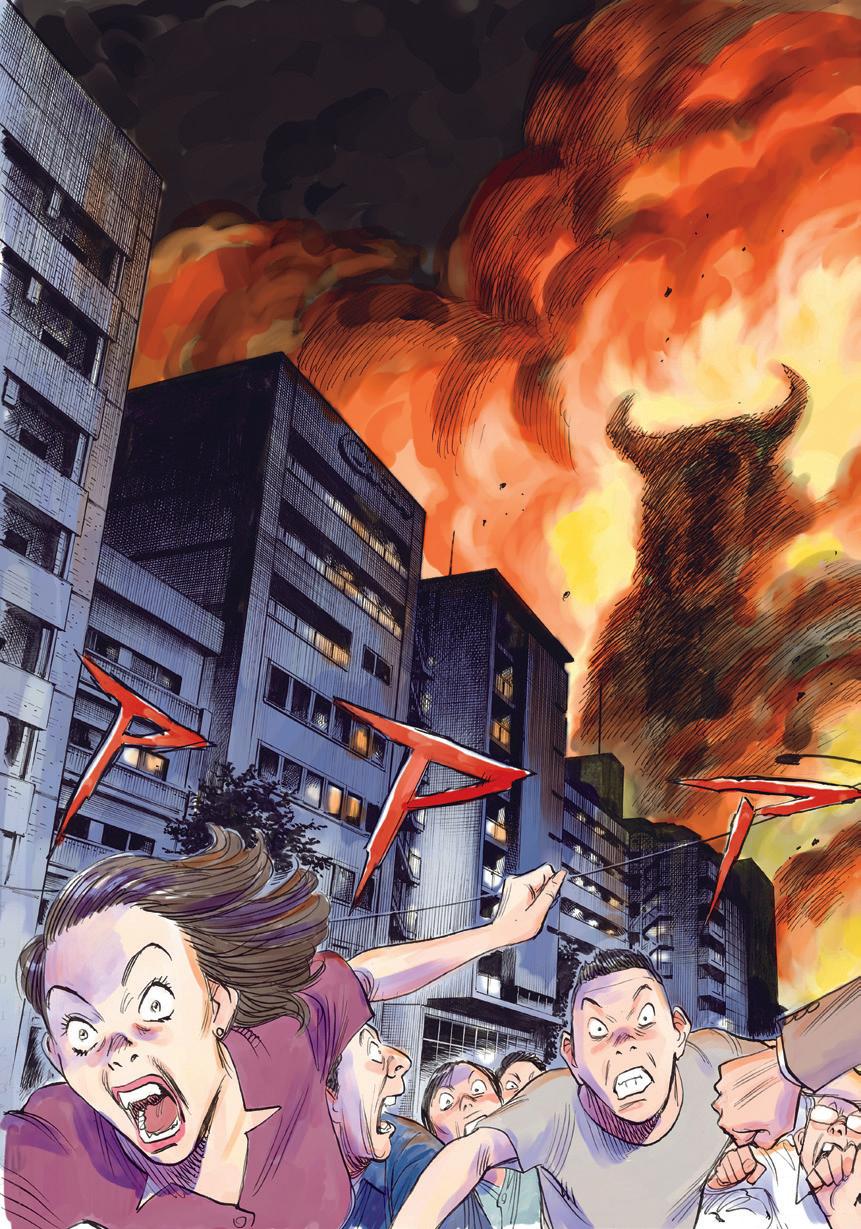

Zukunftsmusik? Vielleicht, aber wer dieses Magazin in den Händen hält, ist Teil der Zukunft. Und für die Zukunft lernen wir aus der Vergangenheit. Deshalb sind wir stolz, einen der wichtigsten Mangaka im Magazin zu haben. „ASADORA!“ ist eine spannende Geschichte von Naoki Urasawa. Auch hier spielt Wasser eine wichtige Rolle, weil Asa als Rettungsschwimmerin lebt und mit Fluten und Tsunamis kämpft.

Wasser ist symbolisch für Veränderung und die Kraft der Natur. „ASADORA!“ erzählt deshalb auch, wie wichtig

Zusammenhalt und Mut sind, um Veränderungen anzunehmen.

KISSA21 – wir sind füreinander da –hier in Dortmund. Die Unternehmen mit der 21 nehmen dich ernst.

KISSA21 hat viele Seiten, ist gedrucktes Papier, ein echtes Pfund. Ganz bewusst. Mach Eselsohren hinein, kritzle drin herum, reiß Seiten raus. Eis- und Mayoflecken gehören dazu. Leg das Handy zur Seite, es ist dein Sommer.

Viel Spaß wünschen KIM, Pido und Dogibär Deine 21-Maskottchen

Welcher Wassertyp bist du? 6

Der Deutschland-Achter gibt alles! 48

Nass, temporeich oder eiskalt 54

Immer schön cool bleiben! 68

Sommer... Sonne... Freibad! 76

Schwimmen? Aber sicher! 110

Auf zur See-Fahrt 106

ENTDECKEN!

Arbeiten am Wasser? Na klar! 10

Dortmunds Wasserstraßen 28

Immer schön kühl bleiben 68

Klare Sache 82

Fürs Wasser gebaut 92

Renaturierung der Emscher 118

Klimawandel: Auf alles vorbereitet! 124

Stadtdächer: Grün statt Grau 134

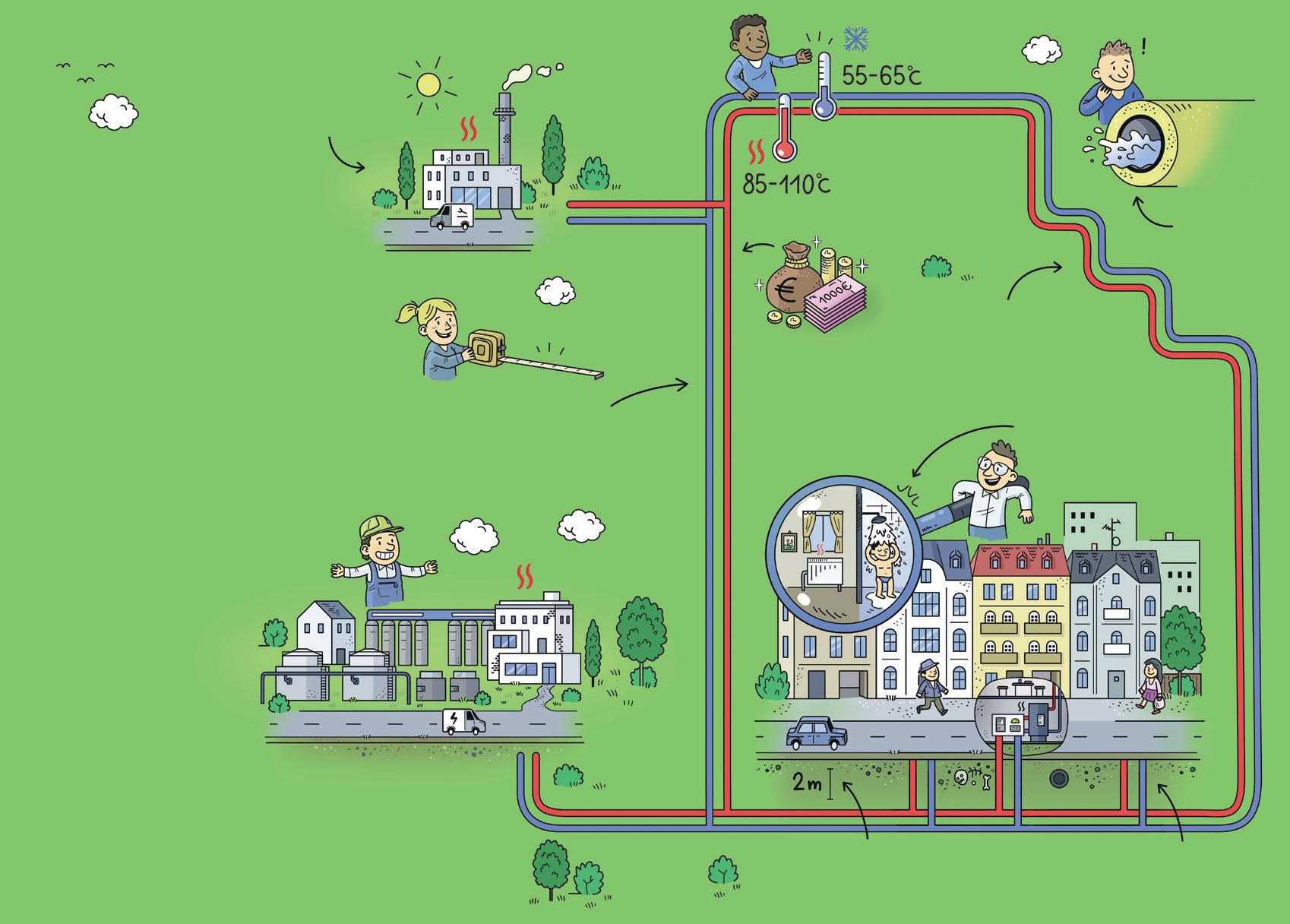

Wärme aus der Ferne 140

Busfahren mit Wasser(stoff) 142

Regen für die Klospülung 154

Duschen, Bürsten, fertig! 158

Tierisch warm hier 164

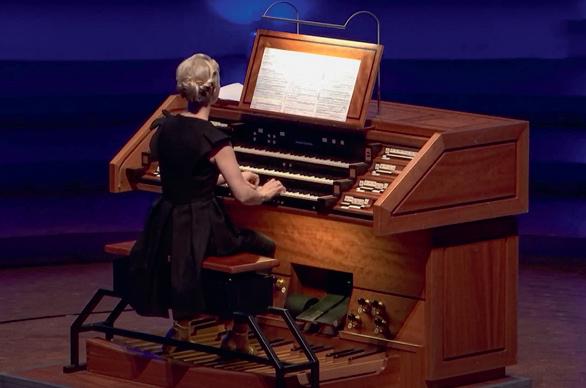

Die Königin der Instrumente 182 Engagieren! Startzeit: Jetzt 190

Aufzug für große Pötte 36

Kanutour: Erfrischende Ruhr 44

Abenteuertag am Phoenix See 102

Komm, wir gehen ins Kino! 178

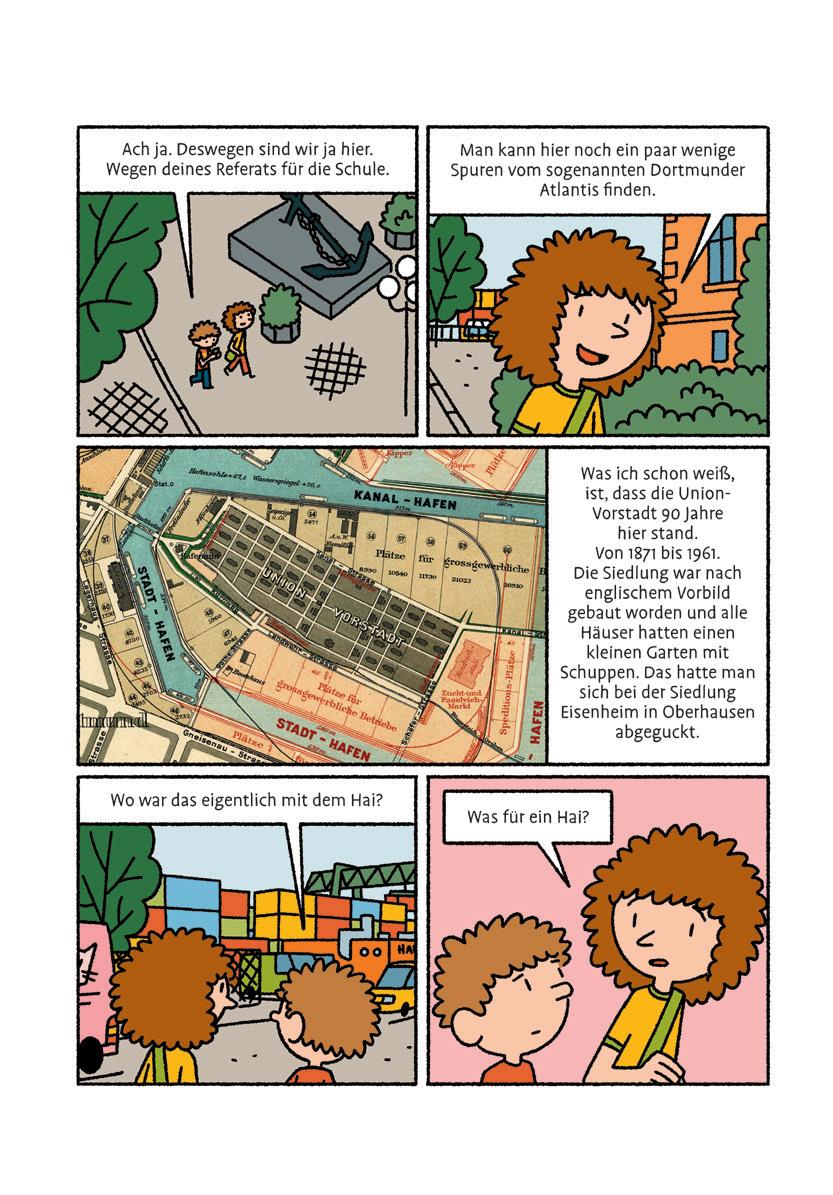

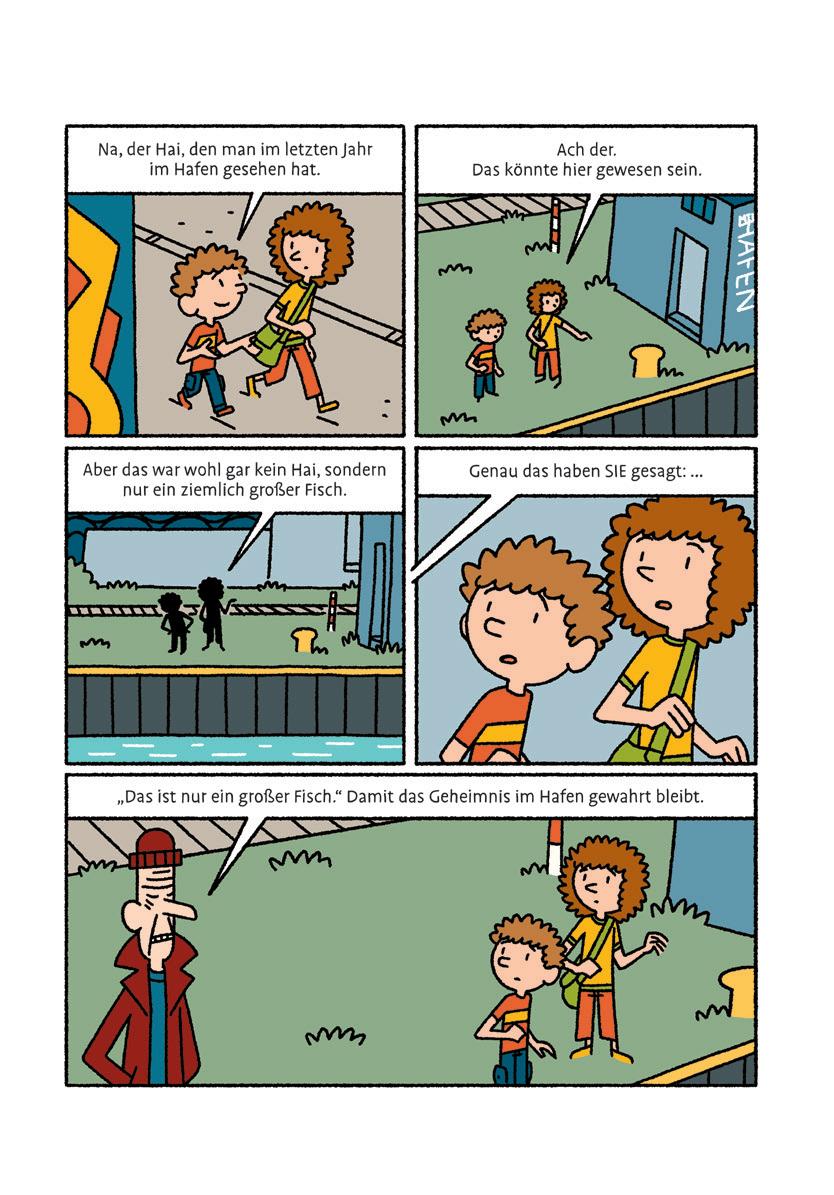

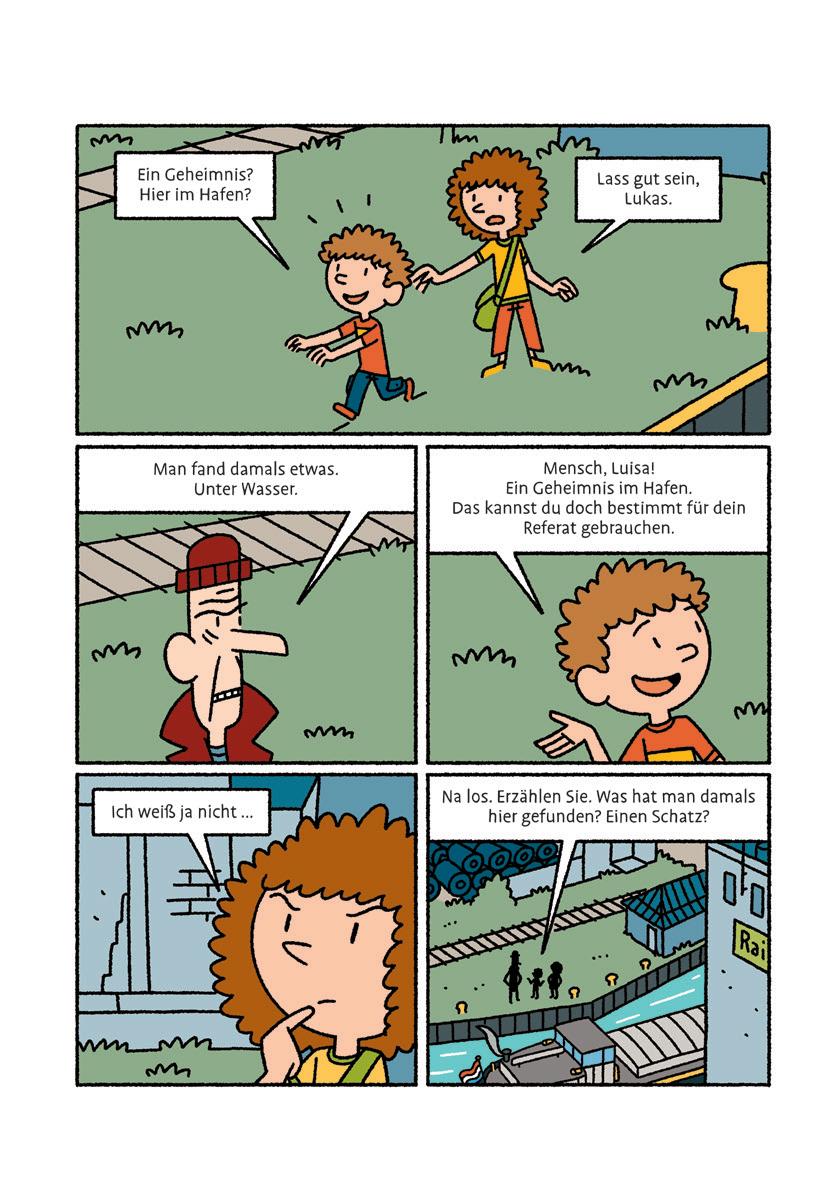

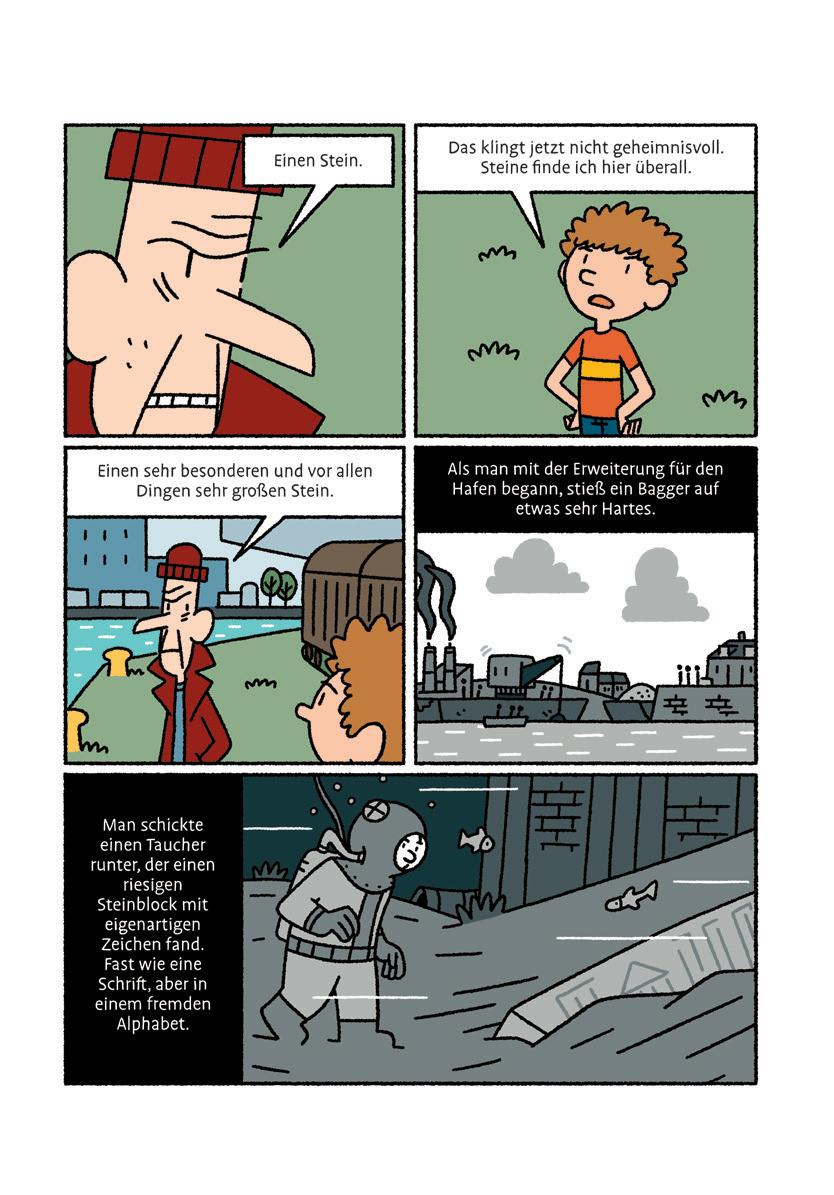

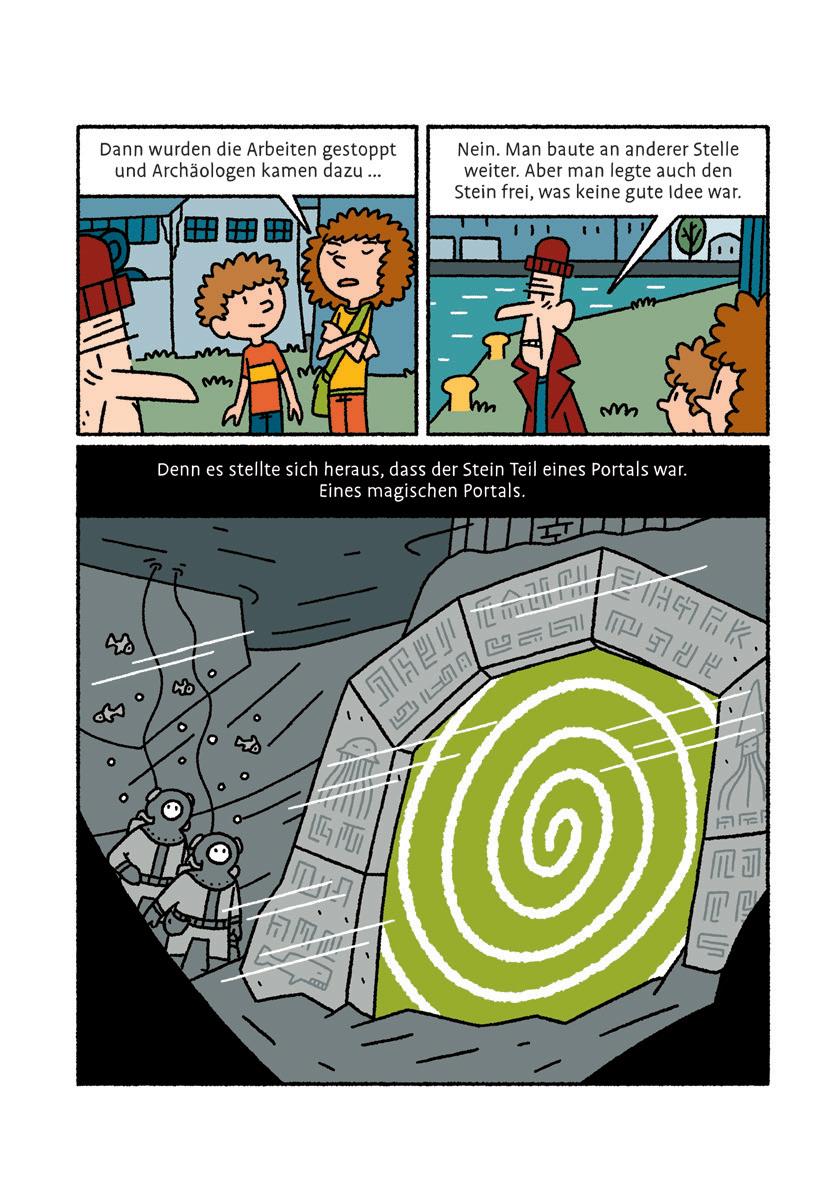

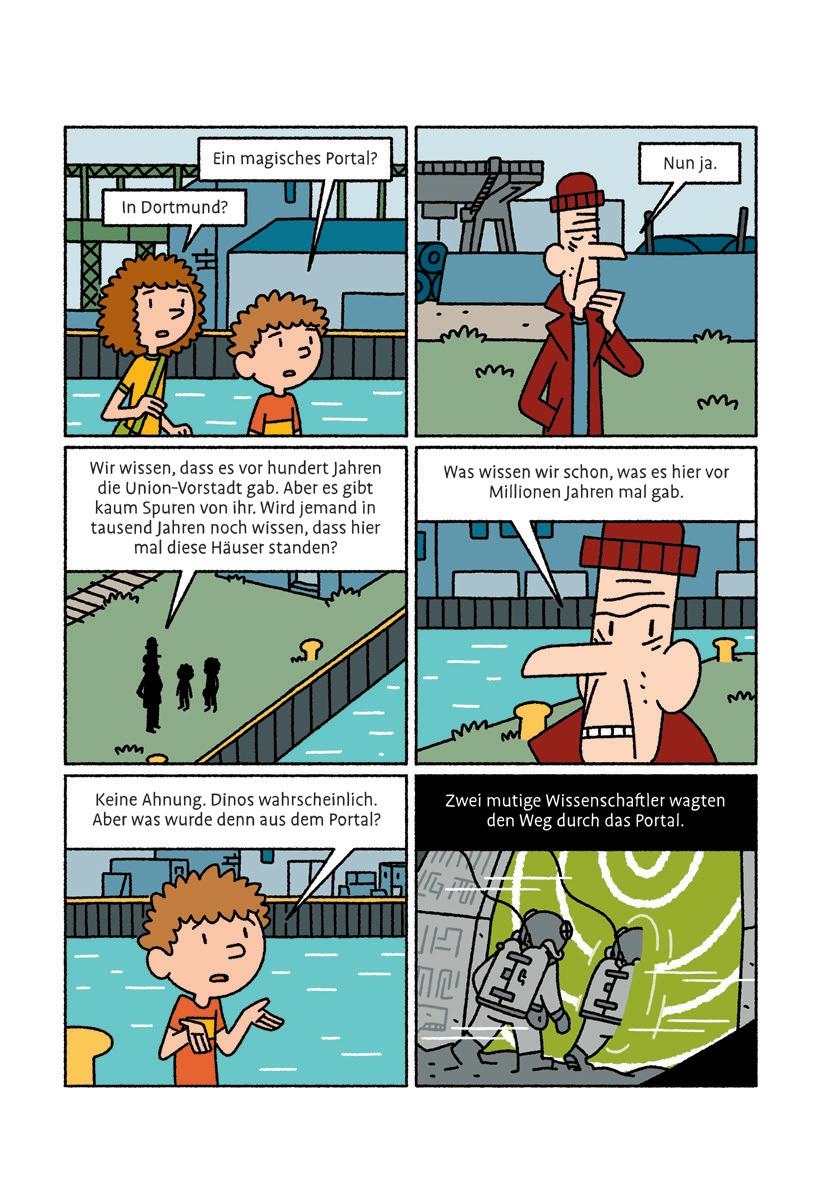

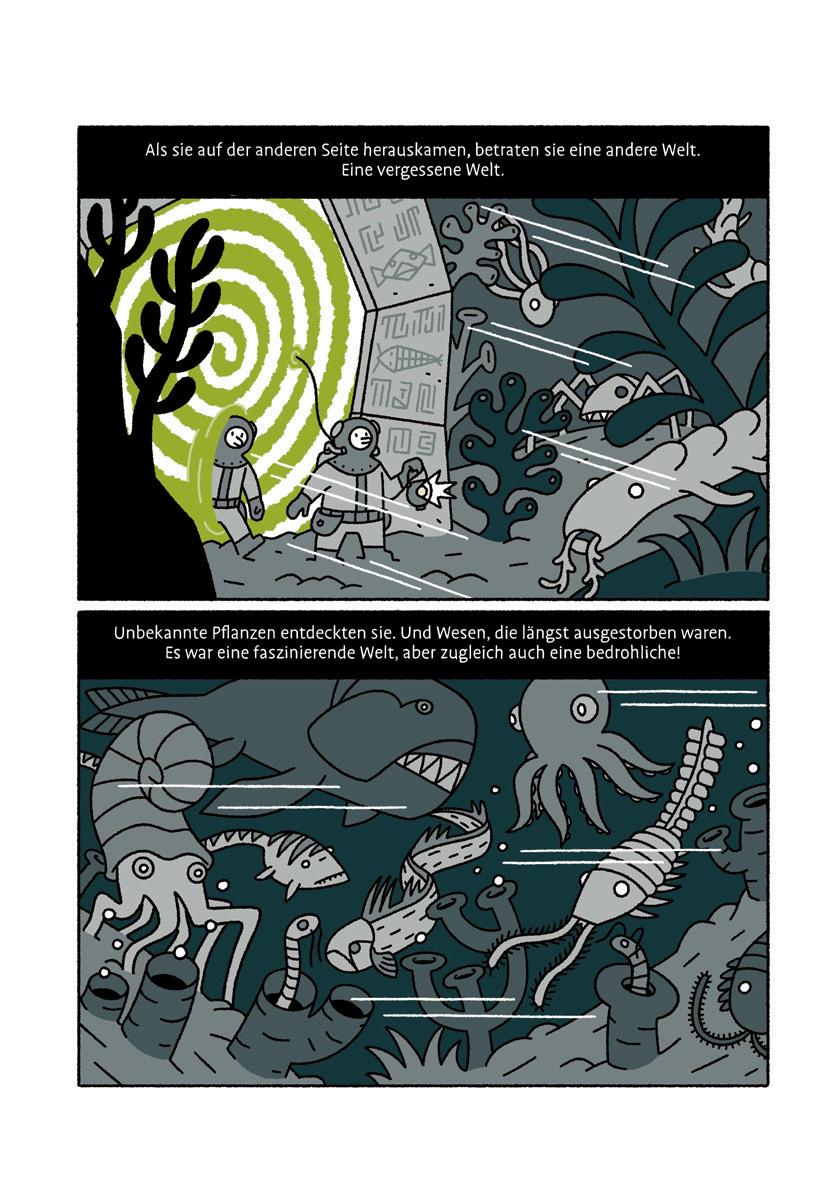

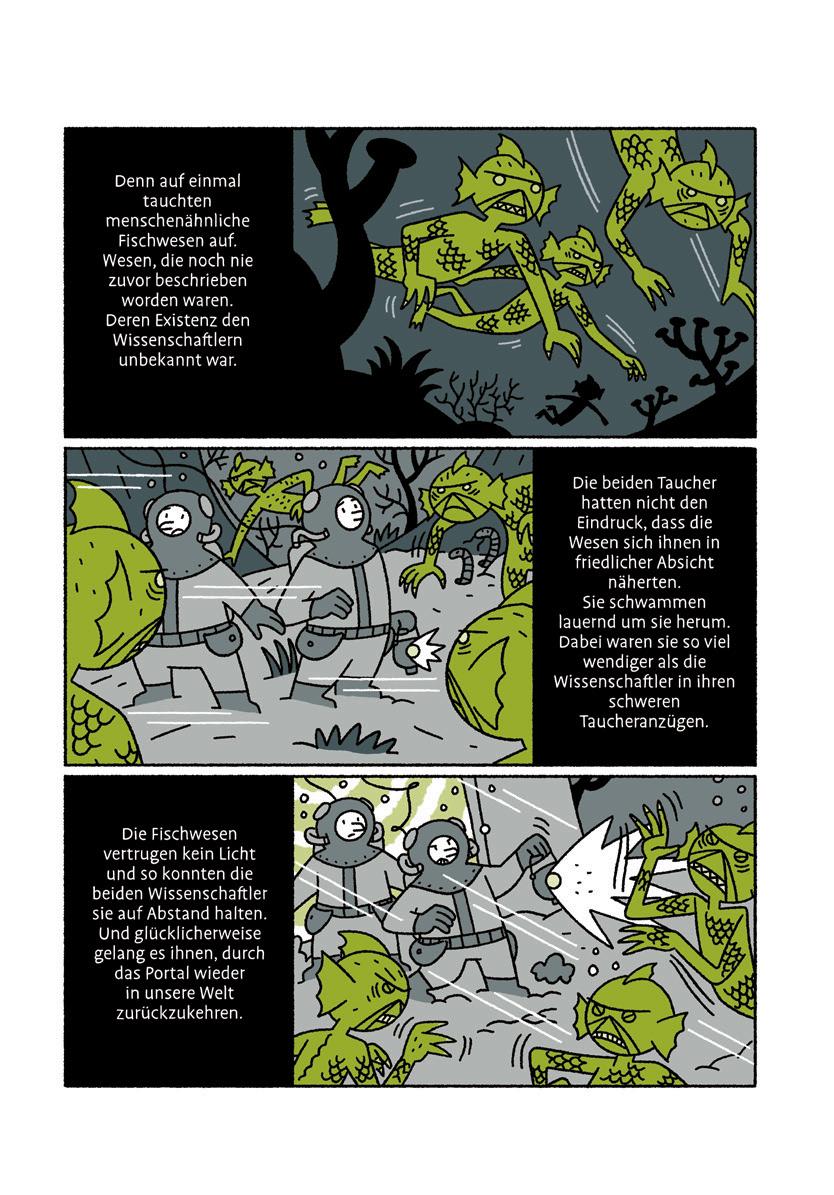

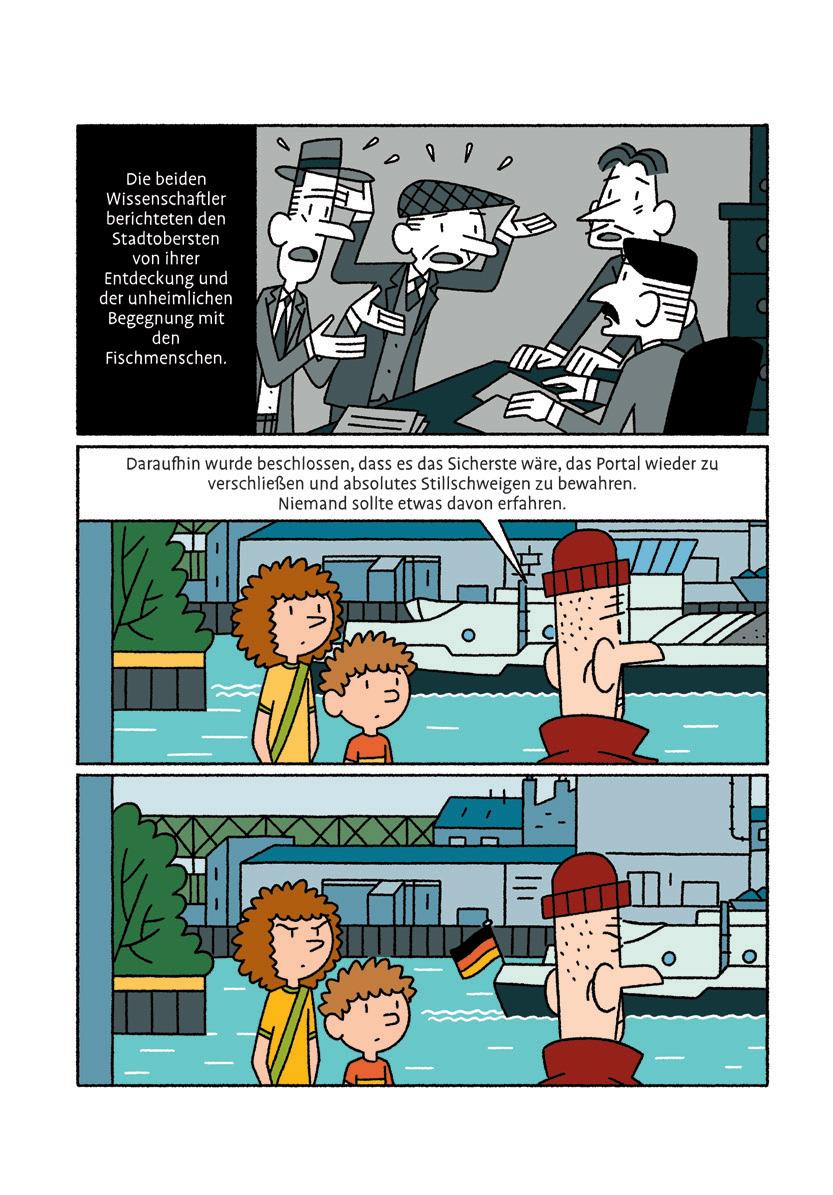

Comic: Das Geheimnis im Hafen 16

Leseprobe Manga: ASADORA! 1 219

Wie gut kennst du deine Stadt?

Fabelhafter Filter für Pfützenwasser

Deine Wasser-Rallye

Saatbomben: Da blüht dir was! 138

Rätsel: Der Name der kleinen Wassernixe 146

Deine Abenteuer in der Stadt 170

Experimente mit Wasser 198

Unterwasser-Spektakel, selbstgemacht! 206

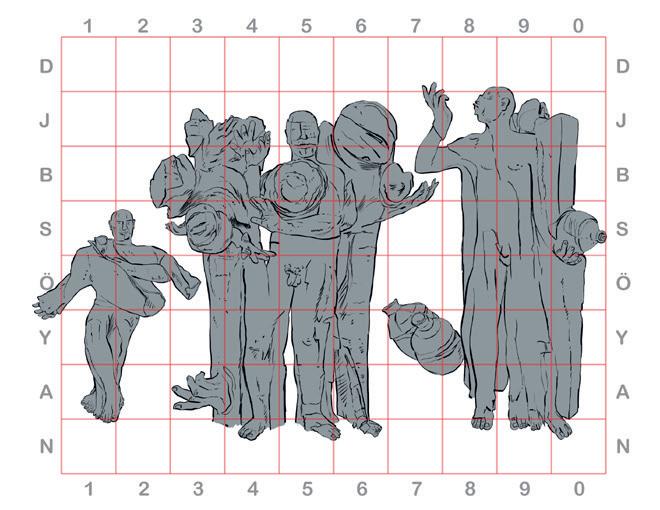

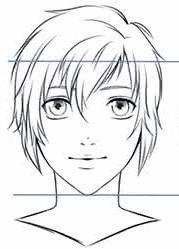

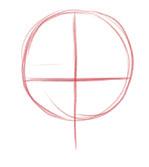

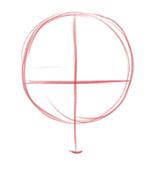

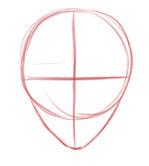

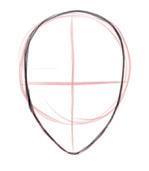

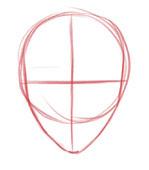

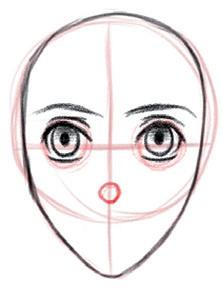

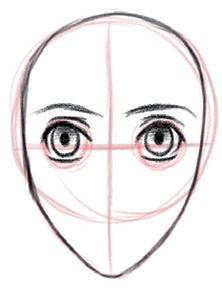

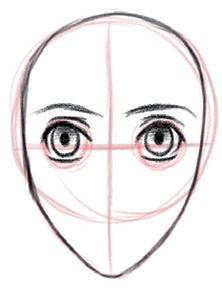

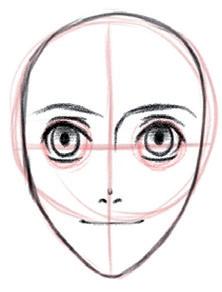

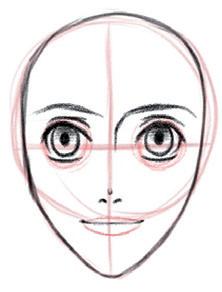

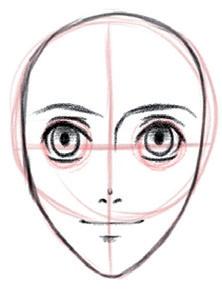

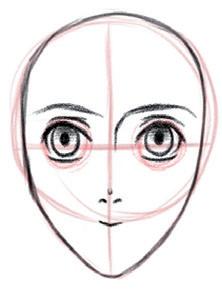

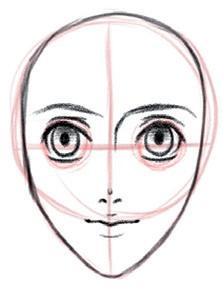

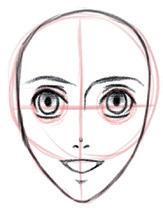

Zeichenkurs: Mach dein Manga 210

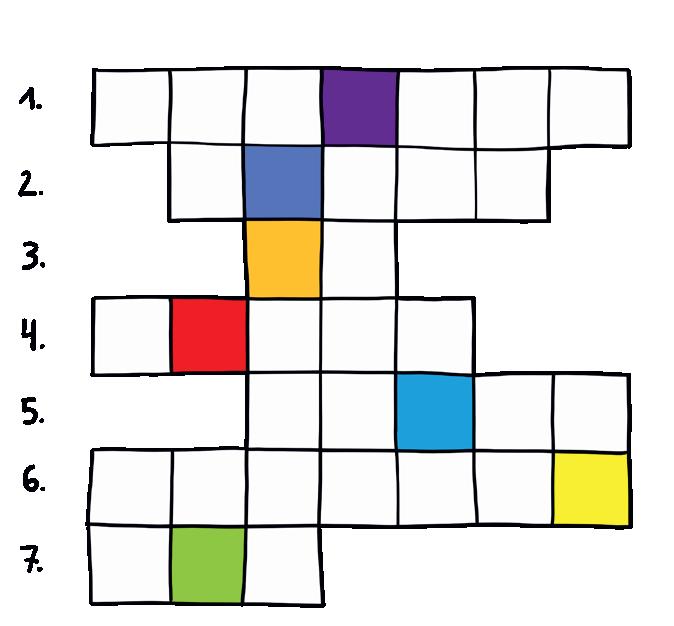

Du hast noch keinen Plan für den Sommer, aber keine Lust auf Langeweile? Dann mach unseren Test. Finde heraus, was für ein Typ du bist und welche Aktivität rund ums Wasser zu dir passt.

Kreuze bei allen Fragen auf dieser Seite die Antwort an, die am besten zu dir passt. Zähle danach zusammen, wie oft du mit welchem Buchstaben geantwortet hast. Auf der nächsten Seite findest du die Auflösung. Und gleich noch ein paar Tipps für heiße Tage.

FRAGE 1

Was kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an Wasser denkst?

A Ein Regenschirm

B Ein Schwimmbecken

C Ein Trinkglas

FRAGE 2

So magst du Wasser am liebsten:

B in großen Mengen zum Abkühlen.

A möglichst weit weg von mir.

C mit Eiswürfeln in einem Glas.

FRAGE 3

Stell dir eine richtig große Wassermenge vor. Was möchtest du jetzt tun?

C Einen Becher oder Strohhalm holen

B In meine Badesachen schlüpfen und reinspringen

A Einen großen Bogen drum herum machen

FRAGE 4

Was ist dir im Urlaub am wichtigsten?

C Leckeres Essen und erfrischende Getränke

B Ein Meer, ein See oder ein Schwimmbad in der Nähe

A Gutes Wetter (kein Regen!) und am liebsten eine Stadt ohne Gewässer

FRAGE 5

Wie verbringst du einen Tag im Freibad?

C Mit einer gekühlten Trinkflasche in der Sonne

B Egal, solange ich trocken bleibe

A Im Schwimmbecken natürlich, ist doch klar

Zähle zusammen, wie oft du Antwort A, B oder C gewählt hast.

Welchen Buchstaben hast du am häufigsten gesammelt? Finde heraus, welcher Typ du bist, und schau dir gleich die Tipps an.

TYP A: Trockenpfötchen

Du machst es wie die Katzen und hältst dich möglichst fern von Gewässern aller Art. Dafür nimmst du sogar einen Umweg in Kauf. Selbst Regen beobachtest du lieber von drinnen, als durch die Tropfen zu laufen. Und bei Durst? Da greifst du lieber zur Limodose oder Saftflasche als zum Leitungswasser.

Tipp: Im Kino bleibst du garantiert trocken und deine Lieblings- getränke sind dort auch zu haben. Um tolle Filmtheater geht es auf Seite 178.

TYP B: Planschefin

Wie ein Delfin bist du im Wasser voll in deinem Element. Ob Schwimmbecken, See oder das Meer: Du möchtest sofort reinspringen. Während andere noch unentschlossen am Rand stehen, bist du schon längst im Wasser und vergnügst dich. Ein Sommer ohne Badespaß? Geht gar nicht!

TYP C: Schlürfofant

Elefanten lieben es, Wasser zu trinken. Genau wie du! Denn am liebsten hast du Wasser im Glas oder in der Flasche. Ob still, sprudelnd oder mit Geschmack, Hauptsache, du hast etwas zu trinken in der Hand. Ganz schön clever! Viel Wasser zu trinken ist nämlich wirklich wichtig und macht fit.

Tipp: Es muss nicht immer das Freibad um die Ecke sein. Wie wäre es mit einem Ausflug zum Badesee. Auf Seite 106 stellen wir dir welche vor.

Tipp: Frisches Trinkwasser ist erfrischend – nicht nur als Getränk. Erfahre auf Seite 82 wie aufwändig es für uns vorbereitet wird.

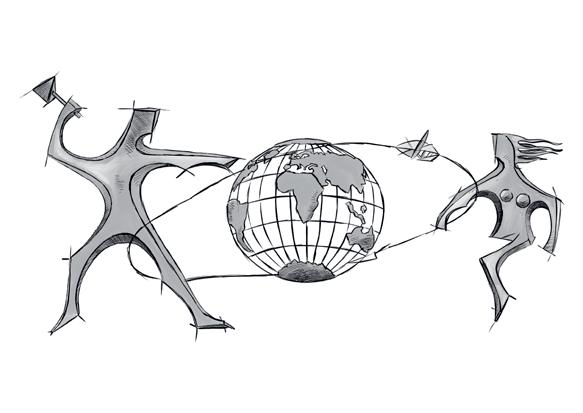

Wer gern am Wasser arbeitet, muss dafür zum Glück nicht an die Küste ziehen. In Dortmund und Umgebung gibt es genug Berufe, bei denen man fast den ganzen Tag am oder auf dem Wasser sein kann – oder zumindest mit Wasser zu tun hat.

Wasserbauer zum Beispiel arbeiten meist im Freien an und auf Binnenwasserstraßen wie dem Dortmund-Ems-Kanal. Sie pflegen, überprüfen und reparieren Uferbefesti-

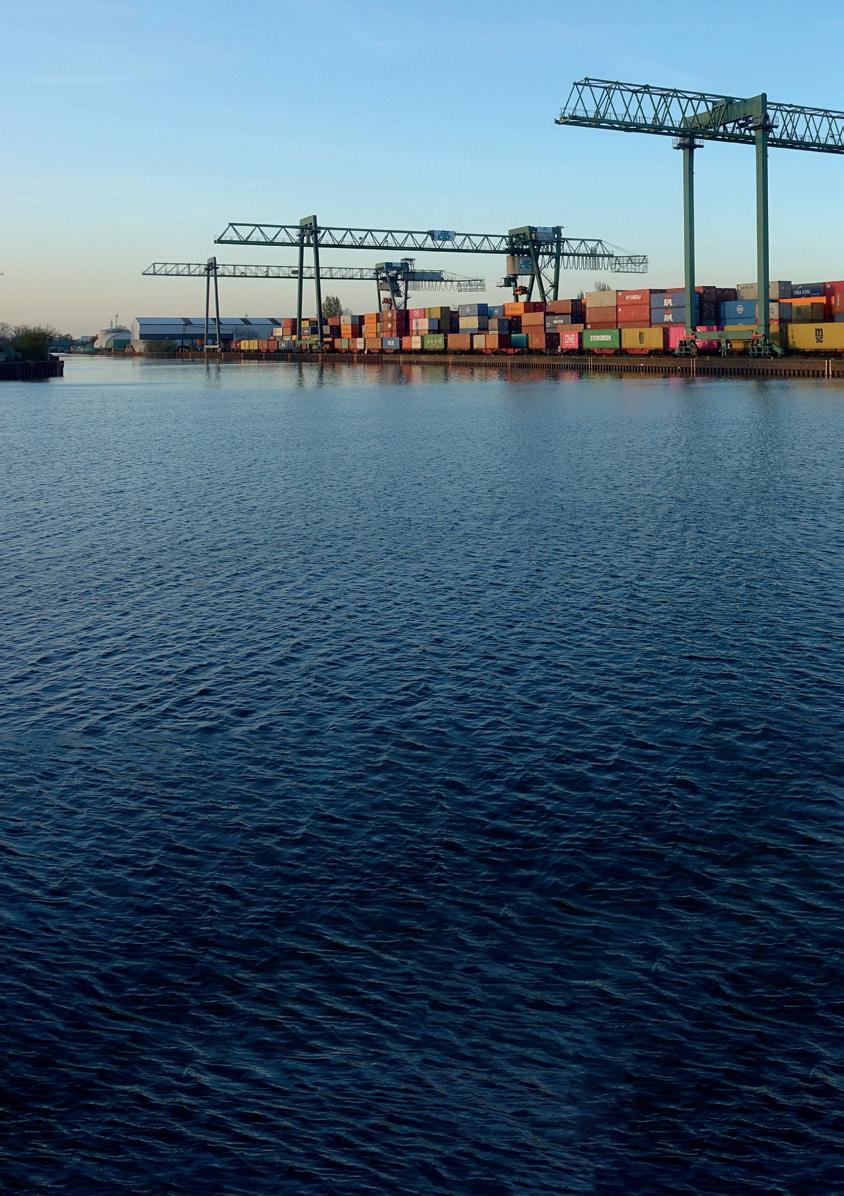

Blick aus der Kanzel eines Portalkrans im Dortmunder Hafen

gungen und Schleusen, damit die Schiffe immer freie Fahrt haben. Wer keine Höhenangst und viel Fingerspitzengefühl hat, kann im Dortmunder Hafen als Portalkranführer arbeiten und ankom-

mende Container zwischen Schiff, LKW und Eisenbahn bewegen. Und es gibt noch viel mehr spannende Möglichkeiten, die Liebe zum Wasser mit seinem Job zu verbinden. Darüber haben wir mit

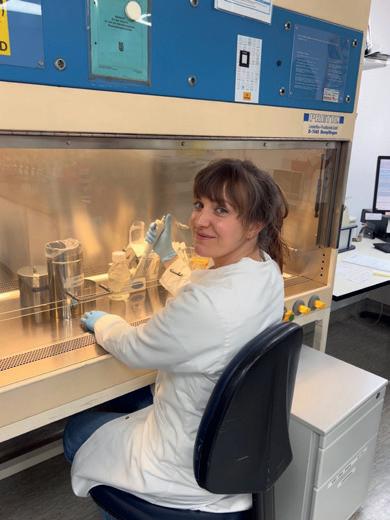

einem Wasserschutzpolizisten, einem Feuerwehrtaucher, einer BiologischTechnischen Assistentin im WasserPrüflabor und einem Binnenschifffahrtskapitän in Ausbildung gesprochen.

Carsten Kühne, Dienststellenleiter der Wasserschutzpolizei-Wache Datteln

Aufgewachsen am Kanal, hat Carsten Kühne sich schon immer für Schifffahrt interessiert. Erst mal hat er aber seinen Kindheitstraum verwirklicht und ist „normaler“ Polizist geworden. Die Liebe zum Wasser hat ihn dabei nie losgelassen, sodass er eine vierjährige Zusatzausbildung zum Wasserschutzpolizisten gemacht hat. Seit 2010 arbeitet er in der Dattelner Dienststelle. An seinem Beruf liebt der 45-Jährige die Abwechslung, den Kontakt mit immer anderen Menschen und natürlich das Bootfahren. Dabei steuert er nicht nur das Polizeiboot, er wartet es auch, führt Ölwechsel durch und kleinere Reparaturen an Bord. Die Wasserschutzpolizei ist zuständig für die Sicherheit auf den Wasserstraßen rund um die Wache und im Dortmunder Hafen. „Wir gehen auf die Schiffe, überprüfen, ob das Fahrzeug noch Klasse hat. Das ist der TÜV für Schiffe“, erklärt Kühne. „Wir kontrollieren, ob die Ladung zugelassen zum Transport ist und ob die Schiffe nicht überladen sind. Der Kanal ist ja nur 3,5 bis 4 Meter tief. Und wir gucken, ob genug Besatzung an Bord ist und ob die ausreichend qualifiziert ist.“ Auch wenn er als Dienststellenleiter mittlerweile etwas weniger auf dem Wasser ist, hat Kühne seinen absoluten Traumberuf gefunden.

Marcel Kirchgäßer, Binnenschifffahrtskapitän in Ausbildung

Ein wochenlanges Leben an Bord, um Fracht auf Flüssen und Kanälen in ganz Europa zu transportieren? Monatelang unterwegs auf hoher See? Nichts für Marcel Kirchgäßer. Nach einer ersten Ausbildung zum Stahl- bauschlosser macht der 22-Jährige seine zweite Ausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän beim Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Rhein im Außenbezirk Sankt Goar, wo er auch wohnt. Kirchgäßer stammt aus einer alten Lotsenfamilie. Am besten an seinem Job gefällt ihm die technische Arbeit auf der Wasserstraße. Kirchgäßer und seine Kollegen, zu denen z. B. auch Wasserbauer gehören, „setzen dort die Schifffahrts- zeichen, halten die Uferanlagen in Schuss, errichten Wasserbauwerke wie Schiffsschleusen oder Wehranlagen oder untersuchen Havarien“. Zur Berufsschule geht Kirchgäßer in Duisburg. Während dieser Zeit lebt er mit den anderen Auszubildenden auf dem Schulschiff „Rhein“ – eine Art Internat auf dem Wasser. Nach seiner Abschlussprüfung darf er dann jegliche Schiffe egal welcher Länge und Größe auf allen Binnengewäs- sern Deutschlands fahren, außer auf besonders gefährlichen Strecken. Weil auch der Rhein bei Sankt Goar dazu gehört, macht Kirchgäßer zusätzlich ein extra Streckenpatent. Denn eins ist klar: Auch als fertiger Kapitän möchte er weiterhin in seiner Heimat arbeiten.

Andreas Ribbing, Feuerwehrtaucher bei der Wasserrettung in Dortmund

Hauptbrandmeister Andreas Ribbing ist einer von 38 Tauchern, die zur Spezialeinheit Wasserrettung innerhalb der Dortmunder Feuerwehr gehören. Als Lehrtaucher ist der 53-Jährige auch für die Aus- und Fortbildung zuständig. An seinem Beruf gefällt ihm besonders, „dass man eine sinnvolle Aufgabe hat, Menschen zu helfen und in einer Notsituation zu retten“. Der Umgang mit der Technik bereitet Ribbing viel Spaß, genauso wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Tauchtruppe: „Das machen wir ja immer im Team, wir sind mindestens vier Leute, die zusammen losgehen.“ Haupteinsatzgebiet sind der Dortmunder Hafen und der Dortmund-Ems-Kanal. Die Taucher retten Menschen – und manchmal Tiere – bei Bade- und Bootsunfällen und rücken aus, wenn jemand ins Eis eingebrochen ist. Auch die Suche nach Vermissten und die Bergung von Ertrunkenen gehören zu den Aufgaben. Neben im Schnitt ein bis zwei Taucheinsätzen im Monat, regelmäßigen Übungstauchgängen und der Wartung der Ausrüstung sind die Feuerwehrleute der Spezialeinheit Wasserrettung auch im Löschzug und im Rettungsdienst eingebunden. Sie bilden sich ständig weiter, aktuell zum Strömungsretter. Durch zunehmenden Starkregen geraten immer öfter Menschen in reißenden Gewässern und Überflutungsgebieten in Not.

Eigentlich wollte Veronika Vogel nach dem Abitur Biologie studieren. Doch dann hatte sie mehr Lust auf etwas Praktisches und ist auf den Beruf der Biologisch-Technischen Assistentin (BTA) gestoßen. Während der zweijähri- gen Ausbildung an einer Berufsfachschule hat ihr besonders der Bereich der Zoologie gefallen, unter anderem ging es dort um die Untersuchung von Gewässern. „Wir sind in einen Wald gefahren und haben Proben aus einem Bach genommen. Dann haben wir die Planktons gezählt, den ph-Wert gemessen, also die Gewässergüte bestimmt.“ Die Einsatzgebiete von BTAs sind vielfältig. Man kann etwa im Bereich Umweltschutz auf einem For- schungsschiff oder auch bei Aquarien arbeiten. Vogel hat sich für die Untersuchung von Trinkwasser im Labor entschieden. Im Auftrag großer Firmen untersucht sie Proben von den verschiedenen Stufen der Wasseraufbereitung auf für Menschen gefährliche Bakterien. Dazu gibt es verschiedene Verfahren. „Zum Beispiel füllen wir einen Tropfen Wasser in eine Petrischale, gießen eine Nährflüssigkeit drauf, verteilen das und erwärmen es für mehrere Tage.“ Nicht nur die Labortätigkeit an sich macht Vogel viel Spaß, auch wegen ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Mikrobiologie-Team freut sie sich jeden Morgen auf die Arbeit.

Wow, hättest du gedacht, dass Dortmund den größten Kanalhafen in Europa hat?

Das stimmt wirklich, denn kein anderer europäischer Hafen entlang der Kanäle hat mehr Hafenbecken als Dortmund. Insgesamt sind es zehn solcher Becken mit einer Uferlänge von 11 Kilometern. Wir haben also – tadaa! – den größten Kanalhafen in Europa. Von und nach Dortmund herrscht jede Menge Betrieb.

Viele Frachtschiffe, die in den Kanalhafen einfahren, sind mit Flüssigkeiten oder sogenanntem Schüttgut beladen, also zum Beispiel Kies und Zement. Und auch besonders sperrige Güter werden

transportiert. Das geht auf Wasserstraßen viel einfacher als zum Beispiel auf Autobahnen. Deshalb baut ein international tätiges Unternehmen im Dortmunder Hafen seinen Standort aus, um von hier Teile für Windkraftanlagen, Turbinen und Generatoren per Schiff zu transportieren.

Jedes Schiff, das im Dortmunder Hafen Güter ein- und auslädt, ersetzt rund 50 LKW.

Aufgestapelt wie Lego-Steine warten die Container in Dortmund auf ihre Weiterreise.

Überall am Hafen kann man superviele Container sehen: Aus aller Welt kommen Waren an und viele Läden in Dortmund und Umgebung werden über den Hafen beliefert. Ahnst du, wie all diese Container ins Hafengebiet gelangen? Die meisten Container rollen über die Straße mit Lastkraftwagen an oder über die Schiene mit der Bahn. Nur ein kleiner Teil der Container kommt per Schiff. Natürlich wäre es gut, wenn viel mehr von ihnen übers Wasser hier ankommen würden.

Denn der Transport von Gütern per Schiff kann dazu beitragen, viele LKW-Fahrten und damit CO2 einzusparen. Schiffe sind zudem leiser und verursachen weniger Unfälle. Aber wenn das so sinnvoll ist, warum kommen nicht viel mehr Waren mit Güterschiffen nach Dortmund? Der Grund liegt darin, dass ein Binnenschiff zwar mehr Fracht als ein LKW transportieren kann, dafür aber länger bis zum Ziel unterwegs ist. Sind Schleusen defekt, müssen große Umwege gefahren werden. Besonders wichtig für Dortmund ist die Schleuse in Henrichenburg.

Wenn sie nicht funktioniert, kommt kein einziges Schiff mehr in den Hafen hinein oder wieder heraus. Auch Brücken über den Kanal spielen für Schiffstransporte eine bedeutende Rolle. Sind sie zu niedrig, passen nur ein oder zwei Lagen gestapelter Container unter ihnen durch. Hebt man die Brücken an, macht man es den Binnenschiffern leichter.

Aber natürlich sind viele andere Wasserfahrzeuge auf den Wasserstraßen unterwegs. Wir erklären euch einige davon:

Das Inspektionsboot der Hafenmeister

Die Hafenmeister überwachen den Zustand der Hafenanlage. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Güterschiff versehentlich gegen die Wand eines Hafenbeckens stößt. Vom Inspektionsboot aus suchen die Hafenmeister also nach Beschädigungen an den Spundwänden der Hafenbecken. In akuten Gefahrensituationen stellen sie direkt eine Verbin-

Wenn ihr euch darüber informieren möchtet, welches Schiff gerade nach Dortmund – oder irgendwo sonst auf der Welt – unterwegs ist, besucht doch mal die Internetseite www.marinetraffic.com

Zum Durchrutschen: An der Hafenpromenade kannst du die Container selbst erkunden. Ein guter Zeitpunkt dafür ist übrigens der 31. August ab 14 Uhr. Dann findet nämlich das große Stadtteilfest "Hafenspaziergang" mit vielen weiteren Attraktionen statt.

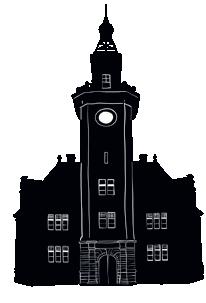

Für einen fantastischen Ausblick auf die Dortmunder Innenstadt und den Hafen solltet ihr den Deusenberg besuchen. Ein Spaziergang nach oben lohnt sich wirklich! Hier steht man übrigens deutlich höher als auf dem 38 Meter hohen Turm des Alten Hafenamts. Das prächtige Gebäude wurde im Jahr 1899 eingeweiht und steht unter Denkmalschutz.

dung zu Polizei und Feuerwehr her. Denn natürlich gibt es auch ein Polizeiboot, das bei Bedarf auf dem Dortmund-EmsKanal und im Hafen unterwegs ist. Die Wasserpolizei ist also bei Unfällen vor Ort, kontrolliert Sport- und Binnenschiffe und begleitet Sondertransporte.

Das Versuchsschiff Ella Du hast sicherlich schon vom „autonomen Fahren“ gehört. Im Straßenverkehr werden Autos erprobt, die selbstständig fahren, also ganz ohne Fahrer, nur mit Satellitensteuerung. Aber auch auf dem Wasser ist die Forschung weit fortgeschritten. Die Binnenschifffahrt wird digitalisiert und es wird an autonom fahrenden Schiffen geforscht. Ein Binnenschiff kann als Schubverband rund 180 Meter lang sein. Ein Schubverband besteht aus einem Schubschiff mit Motor und mehreren antriebslosen Schubkähnen. „Ella“ ist ein 15 Meter langes Versuchsschiff, mit dem das autonome Fahren mittels Künstlicher Intelligenz (KI) auch in Dortmund getestet wird. Mit etwas Glück kannst du „Ella“ zwischen der Schleuse Henrichenburg und dem Dortmunder

Hafen auf dem Kanal bei ihren Testfahrten beobachten. Der niedliche Name Ella steht übrigens für „Entwicklungsplattform im Modellmaßstab für Manöver-Automatisierung“. Puh.

Der Deutschland-Achter

Im Hafen selbst sind ausschließlich motorbetriebene Boote unterwegs. Am Kanal auf Höhe des Fredenbaumparks sieht man jedoch auch Boote, die mit reiner Muskelkraft betrieben werden. Hier auf dem Kanal trainieren die Männer der Deutschen Ruder-Nationalmannschaft

Die Ruderclubs Germania und Hansa bieten auch Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche an.

(siehe die Geschichte zum DeutschlandAchter in diesem Heft). Aber in den Hafen dürfen diese Ruderboote nicht einfahren – das Schwimmen ist hier ebenfalls strengstens verboten. Das wäre viel zu gefährlich!

Das Mähboot „Mähndy“ Ein weiteres außergewöhnliches Boot ist regelmäßig im Hafen unterwegs. Da das Wasser im Hafen sehr klar ist, bilden sich vor allem im Sommer wuchernde Wasserpflanzen, die sich in der Schiffsschraube verfangen können. Doch zum

Glück gibt es „Mähndy“, das Mähboot des Dortmunder Hafens. Die meiste Zeit ist es in den verschiedenen Hafenbecken unterwegs und befreit den Kanal von Algen und anderen Wasserpflanzen. Pro Jahr werden über 50 Tonnen Wasserpflanzen aus den Hafenbecken geholt.

Der Hafen als Industriegebiet

Der größte Teil des Hafens ist Industriegebiet, das heißt, dass hier an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr gearbeitet werden kann. Im Industriegebiet kann man nicht wohnen oder seine Freizeit verbringen. Hier gibt es Logistikunternehmen, Spezialfirmen für Verpackungen oder Ladungssicherung sowie

Recyclingunternehmen. Die Verkehrsanbindung des Dortmunder Hafens ist wirklich super: Schiene, Straße und Wasserstraße treffen hier aufeinander.

Viel tut sich gerade am Stadthafen und am Schmiedinghafen, den beiden östlichsten Hafenbecken. Entlang der Speicherstraße eröffnen Restaurants, Firmen und Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern. Ein Highlight ist das Eventschiff mit dem netten Namen „Herr Walter“. Früher wurde es als Schleppkahn eingesetzt, heute kann man hier feiern und Live-Musik genießen. Der Wandel entlang der Speicherstraße macht diesen Teil des Dortmunder Hafens zu einem lebendigen Quartier für alle.

Wenn du den Text gut gelesen hast, kannst du die folgenden HafenFragen spielend beantworten:

Welche Gesamtlänge haben die Wände aller Hafenbecken insgesamt?

A 11 Kilometer

B 8 Kilometer

C 10 Kilometer

2024 ist für den Dortmunder Hafen ein ganz besonderes Jahr. Was meinst du, welchen Geburtstag feiert der Hafen dieses Jahr?

A seinen 150.

B seinen 125.

C seinen 90.

Vor 125 Jahren eröffneten der Hafen und das Alte Hafenamt.

Wie heißt das Boot, das sich um die wuchernden Wasserpflanzen in den Hafenbecken kümmert?

A Mähndy

B Ella

C Nessi

Welche Nationalmannschaft trainiert auf dem DortmundEms-Kanal?

A Der Dortmund-Neuner

B Der Kanal-Kanu-Klub

C Der Deutschland-Achter

Wie viele Tonnen Wasserpflanzen holt Mähndy jedes Jahr aus den Hafenbecken?

A Ca. 25 Tonnen

B Mehr als 50 Tonnen

C Mehr als 150 Tonnen

Wie hoch ist der Turm des Alten Hafenamtes?

A 28 Meter

B 38 Meter

C 78 Meter

Schwimmen und Planschen sind im Hafen verboten. Aber wie sieht es mit dem Rudern aus? Darf die deutsche Rudernationalmannschaft hier trainieren?

A Rudern? Kein Problem, auf dem Kanal darf man es ja auch.

B Nein, Ruderboote sind ebenfalls verboten.

C Rudersport ist erlaubt, aber nur von Mai bis September.

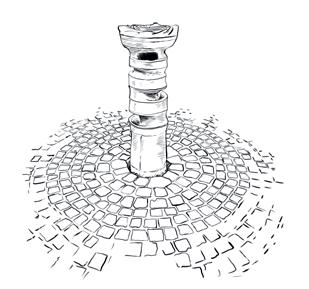

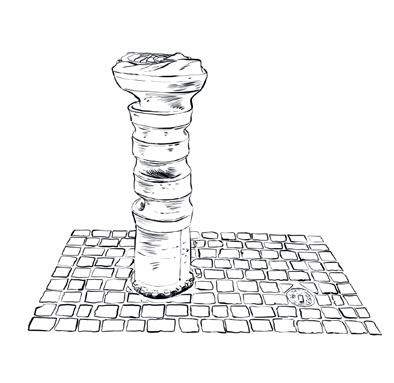

Wenn ihr entlang des Emscher-Weges mit dem Fahrrad von Dortmund anrollt, entdeckt ihr schon von Weitem das imposante Schiffshebewerk Henrichenburg.

Dieses beeindruckende Bauwerk aus Stein und Stahl spielte früher eine entscheidende Rolle für die Schifffahrt. Dank des Schiffshebewerks konnte der Höhenunterschied von 14 Metern zwischen dem Dortmunder Hafen und dem RheinHerne-Kanal überwunden werden.

Heute ist das Hebewerk ein Industriemuseum. Schiffe nutzen schon lange die nahe gelegene Schleuse Henrichenburg. Im Museum könnt ihr herausfinden, wie so ein Aufzug für tonnenschwere Schiffe funktioniert.

Für Familien:

Welche ausgeklügelte Technik sorgt dafür, dass nur wenig Motorkraft nötig ist, um ein ganzes Schiff

anzuheben? Dieses Prinzip wird in der ehemaligen Maschinenhalle anschaulich erklärt. Hier könnt ihr mit einem Modell des Hebewerks experimentieren und die Technik durch viele weitere Mitmachstationen begreifen. Auf zwei großen Monitoren wird das Schaltwerk wie in einem Computerspiel zum Leben erweckt.

Teste selbst aus, wie alles funktioniert!

Auf dem Wasserspielplatz kannst du dich gut auspowern.

Öffnungszeiten:

Tipp:

Für Familien eignet sich perfekt ein Besuch des ehemaligen Motorgüterschiffs Franz-Christian. Im Unterdeck war einst die Ladung untergebracht. Heute kann man dort hautnah erleben, wie der harte Alltag einer Binnenschifferfamilie aussah. Die Menschen hatten an Bord nur wenig Platz und mussten mit winzigen Kajüten zum Schlafen, Kochen und Essen auskommen.

Für Freunde:

Auf dem Gelände des Schleusenparks, nur wenige Meter vom eigentlichen Hebewerk entfernt, findet ihr den Wasserspielplatz. Die Umkleidekabine ist aus ausrangierten Schiffscontainern gefertigt. In Badeklamotten rutscht ihr aus dem oberen Container nach unten, sehr praktisch. Mit dem Floß könnt ihr euch dann über das Becken ziehen oder

Wie es ist, auf einem Binnenschiff zu leben, kannst du hier hautnah erfahren.

Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 10–18 Uhr

Eintritt:

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre: frei Erwachsene: 5 Euro

So kommst du hin:

Jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag um 12 Uhr gibt es kostenlose Führungen. Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat gibt es zusätzlich Familienführungen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit dem Fahrrad über den Emscher-Weg immer am Kanal entlang: ca. 15 km und 45 Minuten. Mit dem ÖVNP ist es komplizierter und dauert viel länger.

direkt mit einem Modell des Schiffshebewerks experimentieren. Eine Kletterwand und zwei Tarzanschwinger (also superhohe Schaukeln) sorgen für zusätzlichen Spaß. Das Gelände ist gleichermaßen spannend und entspannend, wunderschön inmitten von Grün gelegen.

Für Verliebte:

Begebt euch gemeinsam auf eine Reise durch Zeit und Raum. Über ein enges Treppenhaus mit 132 Stufen gelangt ihr ganz nach oben auf eine Brücke zwischen den beiden Türmen. Von hier habt ihr eine atemberaubende Aussicht auf das Hebewerk, den Kanal und die umge-

bende Natur. Industrieromantik pur – perfekt für einen unvergesslichen Spaziergang am Hafenbecken. Abschließen könnt ihr euren Besuch am OldtimerDoppeldeckerbus, der in eine Imbissstube umgewandelt wurde. Liebe geht durch den Magen! Pommes direkt am Kanal? Zu zweit doppelt lecker ;) Einmal so richtig abtauchen ... oder zumindest mal in so einen alten Taucheranzug steigen.

Bestimmt weißt du schon jede Menge über Dortmund. Dass die Stadt zum Ruhrgebiet gehört, zum Beispiel. Und dass hier das größte Fussballstadion Deutschlands steht. Aber jetzt geht es zur Sache! Kannst du auch diese kniffeligen Fragen beantworten?

FRAGE 1

Wie hieß Dortmund im Mittelalter?

A Throtgünni

B Throtsiggi

C Throtmanni

D Throthorsti

FRAGE 2

In welchem Dortmunder Vorort befindet sich der Mittelpunkt von Nordrhein-Westfalen? A

FRAGE 3

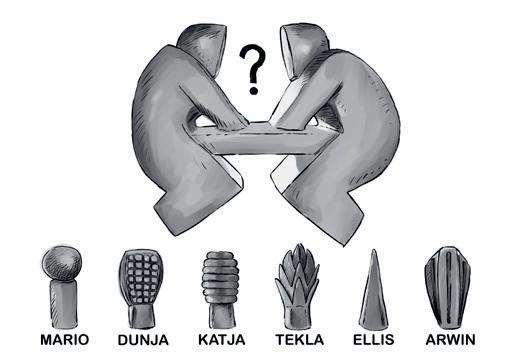

Welches dieser Wesen ist als lebensgroße Nachbildung in Dortmund zu bestaunen?

FRAGE 4

Wie viele Kinositzplätze gibt es in Dortmund?

A Weniger als 2 000

B Knapp 4 800

C Exakt 7

D

FRAGE 5

Wie heißt eine Straße in Dortmund? A Rügen B Helgoland C Sylt

Langeoog

FRAGE 7

Mit wie vielen in einer einzigen Halbzeit erzielten Toren hält der Ballspielverein Borussia den Bundesligarekord?

FRAGE 6

Welches ist die größte Grünanlage in Dortmund?

A Westfalenpark

B Westpark

C Fredenbaumpark

D Hauptfriedhof

? ?

FRAGE 8

FRAGE 9

FRAGE 10 Was ist das Logo des Dortmunder Konzerthauses?

A Ein Elefant mit Kopfhörern

B Ein Nashorn mit Flügeln

C Ein Nilpferd mit Violine

D Ein Pinguin mit zwei Köpfen

Welches dieser Bauwerke ist nicht in der Nordstadt zu finden? A AUFLÖSUNG ? ?

Wie heißt eine Folge der Grusel-Heftroman-Reihe „Geisterjäger John Sinclair“?

A Voodoo in Dortmund

B Blutrausch am Borsigplatz

C Der Dämon von Dorstfeld

D Hexensabbat in der Nordstadt

10b) Das (geflügelte) Nashorn wurde als Logo des 2002 eröffneten Konzerthauses gewählt, da Nashörner für ihr ausgezeichnetes Hörvermögen bekannt sind.

9a) Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal steht in Dortmund-Hohensyburg, dem südlichsten Zipfel der Stadt.

8a) Band 693 der erfolgreichsten Horrorserie der Welt heißt "Voodoo in Dortmund". Autor Jason Dark, der in Dortmund aufgewachsen ist, baute als Gimmick viele „reale“ Freunde und Bekannte in die Geschichte ein.

7d) Am 6. November 1982 verlor Arminia Bielefeld beim BVB nach 1:0-Führung mit 1:11. Zehn seiner elf Tore schoss der BVB in Halbzeit zwei.

6d) Der Hauptfriedhof Dortmund ist mit 118 ha der drittgrößte Friedhof Deutschlands und damit fast doppelt so groß wie der Fredenbaumpark.

5b) Helgoland in Dortmund-Schönau

4b) Aktuell gibt es in Dortmund sechs Kinos mit insgesamt 4 826 Sitzplätzen

3c) Seit der Eröffnung 1980 begrüßt diese lebensgroße Nachbildung eines Iguanodons die Besucher in der großen Halle des Naturmuseums in der Münsterstraße.

2b) Der geografische Mittelpunkt NRWs liegt in Aplerbeck.

1c) Dortmund wurde 882 n.Chr. erstmals als Throtmanni erwähnt.

Ab aufs Wasser:

Im Viererboot geht ihr zusammen auf Tour.

Mit dem Kanu die sommerliche Natur erkunden!

Raus aus der Großstadt und ab in die Idylle! Die Ruhr bietet im Sommer eine Ferienkulisse wie im Abenteuerfilm. Der Fluss und sein grünes Ufer lassen sich am besten vom Boot aus entdecken. Eine Lenne-Ruhr-Kanu-Tour ab dem Kanucamp in Schwerte ist eine echte Naturexpedition — perfekt für Familien, für beste Freunde oder für Verliebte. Wer es sportlich mag, bezwingt die rund 35 Kilometer von Dortmund bis Schwerte

mit dem Rad. Und dann geht es ab auf’s Wasser. Bereit für ein besonderes Aben teuer?

Für Familien

Zieht euch sportlich-bequeme Kleidung an und begebt euch zu einem Erlebnis, bei dem alle mitmachen können. Bei den geführten und gut organisierten Touren kommen auch kleine Geschwister auf ihre Kosten. Macht euch gemeinsam einen tollen Familientag.

Bis zu vier Personen finden in jedem der Boote Platz. Auch für größere Gruppen stehen genug Kanus und Paddel bereit.

Unter fachkundiger Anleitung lernen auch Neulinge schnell das Paddeln.

Hey, Freunde

Seid ihr bereit für gemeinsame Action und Spaß? Die verschiedenen Touren bieten echte Herausforderungen und sorgen für bleibende Erinnerungen.

Sucht euch eine Tour aus und plant einen Tag voller Abenteuer und Lachen auf dem Wasser.

Und an alle Verliebten: Stellt euch vor, wie romantisch eine Kanutour sein könnte. Nur ihr zwei – inmitten der ruhigen Natur, dem sanften Rauschen des Wassers lauschend, vorbei an allerlei Tieren in den raschelnden Grasböschungen. Die Lenne-Ruhr-Kanu-Tour bietet euch die perfekte Kulisse für ein einmaliges Date, bei dem ihr gemeinsam neue Ufer erkundet.

Mehr Infos zu Touren gibt es auf der Website: https://ruhrkanu.de/

Checkliste Kanutour:

• bequeme, dem Wetter entsprechende, schnelltrocknende Kleidung, feste Schuhe (Trekkingsandalen oder alte Sportschuhe)

• Regenschutz & Fleecepulli

• Sonnenschutz

• eine komplette Garnitur Wechselklamotten

• gefüllte Trinkflasche

• einen kleinen Snack für zwischendurch

So kommst du hin: Zug: Schwerte Bhf (15 Gehminuten entfernt)

Was schwimmt denn da?

Damit Du am Bootsverleih mitreden kannst, hier ein kleines Paddel-1x1:

Kanu / Canadier. Mit dem Paddel „stichst“ du von oben ins Wasser und ziehst es nach hinten durch, daher nennt man es „Stechpaddel“. Boote gibt es meistens für zwei bis zehn Personen.

SUP.

Kajak. Mit dem Doppelpaddel wird's schnell nass im Boot, wenn du nicht aufpasst. Je länger das Kajak, desto sportlicher – aber auch kippeliger – ist es.

Ein „Stand Up Paddel Board“ fährst du meist im Stehen mit einem langen Paddel.

Ruderboot. Es ist das Rennrad auf dem Wasser und supersportlich. Jeder Ruderer bedient ein langes „Blatt“, das „Skull“ genannt wird. Die Königsklasse im Rudersport ist der Achter plus Steuermann oder -frau.

Bushaltestelle: Wilhelmsplatz oder Bahnhof

Drei öffentliche Parkplätze in je max. fünf Gehminuten Entfernung

Lenne-Ruhr-Kanu-Tour Ruhrstraße 18 58239 Schwerte Fon: 02304 · 616 99

E-Mail info@ruhrkanu.de www.ruhrkanu.de

Kanucamp Schwerte: Ruhrstraße 18 (Rohrmeisterei) 58239 Schwerte

DTeamwork – beim Boot-Tragen packen alle Ruderer selbstverständlich mit an.

Rollsitzcheck. Ruderexperten unter sich

er Regen prasselt auf das Wasser des Dortmund-Ems-Kanals. Es ist ungemütlich und grau an diesem Aprilmorgen. Gerade einmal zehn Grad. Acht große Männer in en anliegender Funktionskleidung und Adiletten tragen ein langes, schmales Boot vom Bootshaus zum Steg. Der Achter mit Steuermann ist im Rudersport die Bootsklasse mit acht Ruderplätzen und einem weiteren Platz für den Steuermann. Die Männer des legendären „Deutschland-Achters“ bilden die Auswahl der Spitzenruderer, die für Deutschland als Mannschaft bei Wettkämpfen (in dieser Bootsklasse) an den Start gehen. Das große Ziel für die acht Männer sind die Olympischen Spiele Ende Juli in Paris.

Noch knapp vier Monate Vorbereitung liegen vor den Ruderern. Inzwischen schüttet es wie aus Eimern. Der Wind bläst rein. Mit viel Power an Bord geht es los. Zwanzig Kilometer werden pro Trainingseinheit gerudert. Zehn Kilometer den Dortmund-Ems-Kanal rauf und zehn Kilometer wieder runter.

Während der Trainingsfahrt wird nicht gesprochen. „Dafür haben die Jungs keine Luft übrig“, sagt Bundestrainerin Sabine Tschäge, während das Boot Fahrt aufnimmt. Sie ist immer ganz nah an ihrem Team dran und folgt in geringem Abstand mit einem kleinen Motorboot.

Schwarz-Rot-Gold und die „Acht“ auf dem Trikot: Das Team Deutschland-Achter zieht durch.

Der richtige Rhythmus und gutes Teamwork sind das A und O Drei Wildenten fühlen sich gestört, heben ab und fliegen über das Boot hinweg. Aus der Vogelperspektive wirkt der Achter elegant, denn von hier oben betrachtet gleitet er im perfekten Takt anmutig durch das Wasser.

Aus der Sicht des Steuermanns im Boot sieht das aber ganz anders aus. Jonas Wiesen sitzt den Ruderern gegenüber. Er sieht, wie sie atmen, er sieht die Anstrengung, mit der das Boot bewegt wird. Steuermann Jonas ist der neunte Mann an Bord und hält das Boot auf Kurs. Der Einzige, der während der Trainingsfahrt spricht. Er motiviert das Team der acht Ruderer über eine Lautsprecheranlage. Mit Schlagmann Hannes Ocik gibt er den Takt vor.

Hannes sitzt direkt vor Jonas. Er ist, wie alle, nass bis auf die Haut. Hannes scheint durch Jonas hindurchzugucken. Mit jeder Ruderbewegung kommt der Ruderriese erneut auf Jonas zugerollt. Durch den Rollsitz können die Ruderer zusätzlich auch die Muskelkraft ihrer Beine einsetzen, so mehr Kraft in die Bewegung bringen und jeden Ruderschlag verlängern.

Der olympiaerfahrene Hannes weiß, was man für den Rudersport mitbringen muss: „Man sollte Spaß daran haben, sich in der freien Natur zu bewegen, auf dem Wasser zu sein. Um irgendwann mal erfolgreich zu sein, braucht man auch ein gewisses Durchhaltevermögen.

Dranbleiben und sich nicht von kleinen oder größeren Rückschritten aus der Spur bringen lassen. Am Ende des Tages den Spaß am Sport nicht verlieren!“

Es wirkt von außen so, als würde eine einzige Person das Boot rudern. Dabei treibt das perfekte Zusammenspiel der acht einzelnen Ruderer das Boot des Deutschland-Achters nach vorne.

Kilometer fressen auf dem Dortmund-Ems-Kanal An den Spundwänden des Kanals sind Markierungen mit den Kilometerständen angebracht. Laurits Follert aus dem Achter orientiert sich auch an den Brücken auf der Strecke: „Die kennt man alle“, erzählt er und lacht. „Auf der Runtertour zählt man schon manchmal die Brücken und weiß, dass ist jetzt die letzte Brücke und gleich haben wir es gepackt, dann sind wir wieder am Steg.“

Hier draußen auf dem Wasser kommt einiges zusammen, was das Rudern beeinflusst: die Mitruderer, das Wetter, der Wind und das Wasser, erzählt mir Trainerin Sabine: „Da kommen Schiffe entgegen, dann haben wir viele Wellen. Das schwappt dann im Kanal noch eine Zeit nach, ähnlich wie in der Badewanne.“

Schiffe haben dabei immer Vorfahrt. Die muss der Steuermann im Blick haben, sonst könnte es brenzlig werden.

Bundestrainerin Sabine beobachtet die Sportler genau: „Jeder im Boot weiß, was unser Ziel ist. Wir wollen im Sommer bei den Olympischen Spielen gut abschneiden und die Konkurrenz stört sich nicht daran, ob hier das Wetter jetzt schlecht oder gut ist. Die Motivation bei uns ist sehr hoch und unser Ziel ist, eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen!“

Sabine Tschäge: Sie ist die erste Cheftrainerin beim Deutschland-Achter.

Über ein Megafon gibt Sabine kurze Anweisungen, die die Ruderer sofort umsetzen. Es geht um kleine Details, die den Ruderflow noch perfekter machen und den Rhythmus des Teams verbessern. Max John ist einer der Ruderer im Achter, der sich nach einer Verletzung zurückgekämpft hat. Mit einem Trick holt er sich die Extraportion Motivation im Training: „Ich stelle mir die Boote der Gegner neben mir vor. Unsere größten Konkurrenten, also das Boot der Briten oder Niederländer, die man halt schlagen möchte. Der Gegner ist neben uns, der gibt alles, jetzt müssen auch wir alles geben!“

Wer am Dortmund-Ems-Kanal vorbeiradelt, kann Glück haben und die Ruderer live sehen. Das ist ein besonderes Erlebnis. Oder im Juli den Fernseher anschalten und die Daumen drücken für die olympische Goldmedaille.

Gute Stimmung bei den Teams: DeutschlandAchter, -Vierer und -Zweier ohne Steuermann auf einem Bild. Das 17,5 Meter lange Boot passte nicht mehr ganz aufs Bild.

Echt spritzig: Beim Wasserball erzielst du Tore im Schwimmbecken.

Bei diesen Wassersportarten geht es mit Schnorchel, Ball oder auf Kufen zur Sache.

Schwimmlehrer Carsten Dorn steht am

Wasserball, Tauchen, Kanufahren – es gibt so viele Möglichkeiten, im oder auf dem Wasser sportlich aktiv zu sein. Doch bei all diesen Sportarten ist eines wichtig: Du musst zuerst schwimmen lernen, damit du mitmachen kannst.

Beim Schwimmen übst du nicht nur Geschicklichkeit und Ausdauer. Es gibt dir Sicherheit, wenn du dich in tiefem Wasser ohne Angst bewegen kannst.

Beim SV Westfalen haben wir uns den Schwimmunterricht im Dortmunder Südbad angesehen.

Rand des 50 Meter langen Beckens und gibt Anweisungen: „Die Beine zusammen und kräftig durchziehen“, ruft er. Im Wasser wird das gleich mal umgesetzt. Die Kinder, die heute durch das Becken schwimmen, haben schon viel gelernt. Sie wissen, wie man atmet, gleitet und sich sicher im Wasser fortbewegt.

Heute geht es ums Kraulen und ums Brustschwimmen. Das nächsthöhere Abzeichen nach dem Seepferdchen ist das DLRG-Abzeichen in Bronze. Um das zu bekommen, musst du einen Kopfsprung vom Beckenrand machen und dann 15

Schwimmlehrer Carsten Dorn erklärt die Technik zum Kraul-Schwimmen: Was schwer aussieht, ist relativ leicht zu lernen.

Minuten lang schwimmen. Eine Strecke von 200 Metern soll dabei zurückgelegt werden, also vier Bahnen im großen Becken. Zur Schwimmprüfung gehört auch, zwei Meter tief zu tauchen und einen Ring aus dem Wasser zu holen. Zum Abschluss zeigst du noch einen Sprung vom Ein-Meter-Brett, dann ist das Bronze-Abzeichen geschafft.

Wer den Wassersport für sich entdeckt hat, kann beim SV Westfalen aus einer Vielzahl von Sportarten wählen. Es gibt so unterschiedliche Angebote wie Aquajogging, Wasserball oder Unterwasserrugby.

Unterwasser-Körbe als Ziel

Unterwasserrugby ist ein Mannschaftssport, bei dem es darum geht, den Spielball in den gegnerischen Korb zu befördern. Dieser Korb befindet sich aber unter Wasser! Deshalb besteht die Ausrüstung

aus Flossen, Taucherbrille und Schnorchel. Allerdings kann man sich den Ball unter Wasser nicht richtig zuwerfen, sondern man schiebt sich den Ball zu – etwa zwei bis drei Meter weit. Damit der Ball nicht zur Wasseroberfläche zieht, ist er ganz schön schwer. Rund 3,5 Kilo bringt er auf die Waage.

Jan Engel ist beim SV Westfalen einer der Betreuer beim Unterwasserrugby. Er erklärt, dass jeder Spieler ungefähr 15 bis 20 Sekunden unter Wasser bleiben kann: „Wir wechseln auch fliegend, also, wir haben immer sechs Spieler im Spielfeld, bei so einem normalen Ligaspiel. Es gibt den Auswechselbereich, da springt man aus dem Becken raus und ein neuer Spieler

springt dafür wieder in das Becken rein.“

Diese schnellen Wechsel machen die Sportart auch aus – jeder Spieler macht unter Wasser etwa zwei, drei Spielaktionen und dann wird wieder gewechselt.

Natürlich gibt es auch Raufereien um den Ball – daher kommt die Nähe zum Rugby. Und wenn plötzlich acht oder neun Leute um den Ball kämpfen, wirken die Teams ein bisschen wie ein riesiger Fischschwarm, der aus Menschen besteht.

Ein Unterwasserrugby-Spiel besteht aus zwei Halbzeiten mit einer Spielzeit von je 15 Minuten. Taktisches Gespür, Beweglichkeit und Schnelligkeit sind bei den Spielerinnen und Spielern erforderlich. Das Team, das am Ende die meisten Körbe geworfen hat, gewinnt. Jan Vogel: „Das Schöne am Unterwasserrugby ist, dass uns viele Spielerinnen und Spieler bis ins hohe Alter erhalten bleiben.“ Die Mannschaften sind bunt gemischt — und alle haben viel Spaß an ihrem Sport.

Schönhauser Str. 7 44135 Dortmund

Wenn du Interesse am Sport im Schwimmbecken hast, melde dich beim SV Westfalen: Instagram: svwestfalen 0151-231 83 516 post@svwestfalen.de

Schwimmendes Tor

Beim Wasserball kommst du ohne Taucherbrille und Schnorchel aus. Hier schauen nämlich alle mit den Köpfen aus dem Wasser heraus. Gespielt wird auf zwei Tore, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und genau in die soll der Ball geworfen werden. Deshalb hat jedes Team eine Torhüterin oder einen Torhüter. Weil im Wasser die Badesachen nicht zu sehen sind, tragen die Mannschaften Badekappen in verschiedenen Farben.

Badekappe, Taucherbrille und Schnorchel gehören zur Ausrüstung eines jeden Spielers beim Unterwasserrugby.

Beim Wasserball geht es ganz schön zur Sache. Schließlich kämpfen die Spielerinnen und Spieler um den Ball und müssen sich gleichzeitig über Wasser halten. Doch die Schiedsrichter sehen genau hin und erkennen auch ein Foul unter der Wasseroberfläche.

Eiskalter Teamsport

Für diesen Sport wird gefrorenes Wasser gebraucht: Beim Eishockey treten zwei Teams auf dem Eis gegeneinander an. Tore zu schießen ist auch hier das Ziel. Das Tempo auf dem Eis ist dabei deutlich höher als bei den Sportarten im Wasser.

Die Eisadler sind der Eishockeyverein in Dortmund. Stefan Witte ist Vorsitzender des Vereins und zeigt uns alles: das Stadion, die Tribünen, die Vereinsräume und auch die Umkleidekabinen. Mannschaften gibt es bei den Eisadlern ab einem Alter von sieben Jahren. „Wir wollen zeigen, dass Eishockey ein Sport ist, der viel

Spaß macht, und laden alle Interessierten gerne zu einer Schnupperstunde bei uns ein“, sagt Stefan Witte.

Auch in den Sommermonaten, wenn es kein Eis in der Halle gibt, gibt es Trainingsstunden – dann übt man die Schusstechnik und macht viele Konditionsübungen. Denn Eishockey ist ein Sport, der sehr viel Kraft und Ausdauer erfordert. Im Team gibt es eine klare Aufgabenverteilung für die verschiedenen Positionen. Der Sturm muss flink sein, die Verteidigung umsichtig und die Goalies, also die Torhüter, müssen reaktionsschnell sein.

Um Verletzungen vorzubeugen, ist beim Eishockey eine spezielle Schutzausrüstung vorgeschrieben. Ein starker Teamgeist ist aber noch wichtiger.

Viel Tempo auf Kufen

Die jungen Spieler tragen Schlittschuhe und viel gepolsterte Schutzkleidung, damit man sich auf dem Eis nicht verletzt. Klar, denn der Untergrund ist superhart. Eine Grundausrüstung kostet etwa 300 Euro – aber der Verein hilft dabei, alle auszurüsten. Es gibt sogar Tauschbörsen, damit man nicht ständig Sachen wie Schienbeinschoner, Brustschutz, Helm, Handschuh oder Stutzen neu kaufen muss. Weil es so aufwändig ist, die volle Montur anzuziehen, kommen die Eltern mit in die Kabine und helfen beim Anziehen.

Eishockey ist ein schnel- ler Mannschaftssport: Ein geschossener Puck kann eine Geschwindig- keit von über 170 km/h erreichen.

N

Während des Spiels dürfen pro Mannschaft maximal sechs Spieler gleichzeitig auf dem Eis sein. In der Regel sind dies fünf Feldspieler und der Goalie im Tor. Die Spielzeit bei Turnieren beträgt zweimal 20 Minuten. Da das Laufen auf dem Eis und die Jagd nach dem Puck für die Spieler sehr anstrengend sind, wird innerhalb der Teams häufig gewechselt.

Die Gemeinschaft bei den Eisadlern ist toll – von den Betreuern bis zum Eismeister, der das Eis wieder für die Schlittschuhe aufbereitet, herrscht bei allen eine tolle Stimmung.

Wer neugierig geworden ist und mal ein Probetraining besuchen möchte, kann das hier anfragen:

Instagram: eisadlerdortmund 0231 206 44 007

info@eisadler.com

EISADLER DORTMUND

Zocken boomt. Für die besten Gamer und Gamerinnen geht es an der Konsole mittlerweile sogar um richtig hohe Preisgelder. Alle großen Fußballvereine haben eSportsAbteilungen. Und seit Kurzem ist die Virtual Bundesliga ganz offiziell Teil der deutschen Fußballwelt. Für den BVB war beim Thema eFootball bislang allerdings der Unterhaltungswert wichtiger als Erfolge und Pokale. „Coolen Gaming-Content mit Bezug zum Fußball zu erstellen, das wird auch in Zukunft

unser Fokus sein“, sagt Julian Schade, der beim BVB am Thema eFootball arbeitet, „aber wir wollen schon auch in der Virtual Bundesliga angreifen.“

eSports ist beim BVB ausschließlich eFootball. Erné Embeli, dem Hunderttausende auf TikTok, YouTube und Instagram folgen, gilt als Aushängeschild des Projektes. Es gibt aber ein ganzes eFootball-Team, und zu dem gehört seit einigen Monaten auch die erst 14-jährige Eleonora „Eli“ Limkou. Das Besondere an der fußballverrückten Nachwuchs-Gamerin: Sie ist auch auf dem echten Rasen ein riesiges Talent und spielt gleichzeitig bei den U17-Juniorinnen des BVB. Wir haben Eli gefragt, wie das so ist – und wie sie im eFootball-Team gelandet ist …

Eli, was hat dich zuerst gepackt, das Fußballspielen auf der Konsole oder draußen?

Auf jeden Fall das Spielen draußen. Ich hab mit vier Jahren angefangen. Mein Vater hat Fußball gespielt, mein älterer Bruder auch. Über den bin ich dann irgendwann auch zur Konsole gekommen, aber erst deutlich später.

Zocken deine Freundinnen auch?

Zwei, drei gibt es, das sind Mitspielerinnen aus der U17, aber sonst spiele ich eher online gegen Jungs.

Stundenlang alleine im dunklen Zimmer zu zocken, ist eher nicht Elis Lieblingsszenario. Am liebsten spielt sie live mit anderen.

Die U17-Juniorinnen sind die erste weibliche Nachwuchsmannschaft überhaupt beim BVB. Eli zieht im Mittelfeld die Fäden.

Wie wurde das eFootball-Team vom BVB auf dich aufmerksam?

Der BVB macht ab und zu Online-Turniere, an denen jeder teilnehmen kann. Ich hab mich einfach mal bei einem angemeldet und direkt gewonnen. Das war wohl ganz gut.

Und was bedeutet es, jetzt offiziell eFootballerin zu sein?

Die eFootball-Abteilung des BVB organisiert regelmäßig ScoutingTurniere, außerdem Turniere und Events mit Sponsoren. Es gibt auch immer wieder Livestreams auf

Twitch und Co. Hier findest du die Accounts:

Instagram: @bvb09efootball

Twitch: @bvb_official

Tiktok: @bvb09efootball

Web: efootball.bvb.de

Wir haben ja extra Trainer beim BVB, die mir noch mal viel beibringen. Außerdem lerne ich viel von den anderen Teammitgliedern. Bislang spiele ich immer mal wieder Turniere und bin bei anderen Events dabei, aber das Ziel ist, mit 16 in der Virtual Bundesliga zu starten. Das ist das Mindestalter dafür. Mal gucken, ob das klappt.

Und im richtigen Fußball, welche Ziele hast du da? Ehrlich gesagt die gleichen. Ich werde hier krass gefördert und mein großer Traum ist die Bundesliga. Ob beides klappt, wie gesagt, das wird sich zeigen. Ich versuche, mir nicht zu viel Druck zu machen, und das ist auch meinen Trainern sehr wichtig, in der U17 und beim eFootball.

Hast du eine Lieblingsspielerin oder einen Lieblingsspieler?

Jamie Bynoe-Gittens. Der ist jung, schnell, technisch unglaublich gut und noch ganz am Anfang einer Profikarriere beim BVB. Der ist auch immer in meinem virtuellen Team dabei. Ich habe ihn sogar schon mal getroffen, als wir mit der U17 auf dem Profigelände im Footbonaut trainiert haben. Das ist eine Art kleines überdachtes Spielfeld, wo aus verschiedenen Richtungen Bälle kommen, auf die du reagieren und sie zurückspielen musst.

Bringt dir das Spielen an der Konsole eigentlich was für draußen?

Die Trainer beim eFootball legen viel Wert auf die Spielübersicht, also das Verlagern von der einen Seite auf die andere und so. Und das hilft auf jeden Fall auch draußen. Den einen oder anderen Trick habe ich auch erst auf der Konsole gelernt und dann auf dem echten Rasen probiert.

Dortmund

Kampstraße 1, 44137 Dortmund

Die neue eSports-Arena in der Stadt

Mitten in der City kannst du seit Februar auf einer riesigen Fläche mit über 150 High-End-GamingPCs und Konsolen auf Profi-Level zocken. Das BaseStack bietet auch Trainings-Sessions, Turniere sowie andere Events und ist die offizielle Spielstätte der BVB-eFootball-Abteilung für die Virtuelle Bundesliga. Hin kommst du easy zu Fuß vom Hauptbahnhof, mehr Infos findest du unter www.basestack.gg.

Highlights � 3D-Kino � Schatzkammer � 360° Bundesliga Show

Reporterkabine

Ferienprogramm

Spielzone

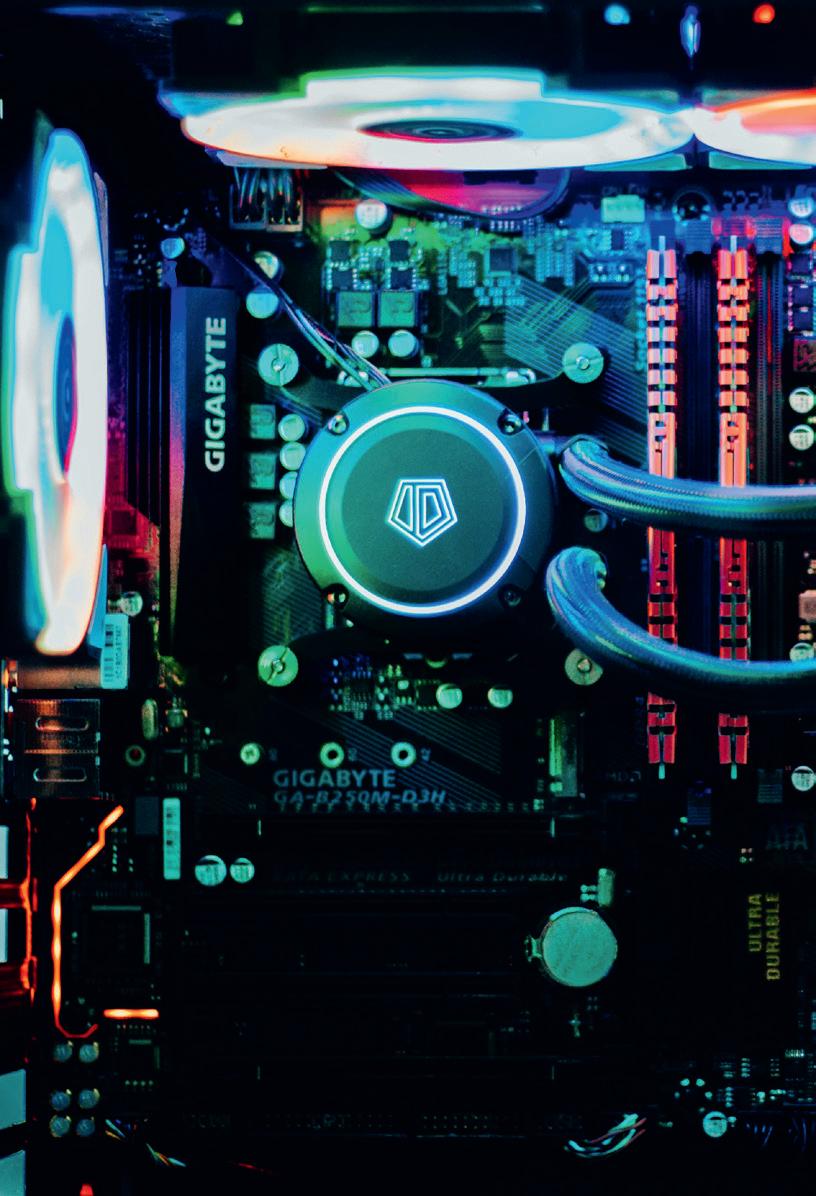

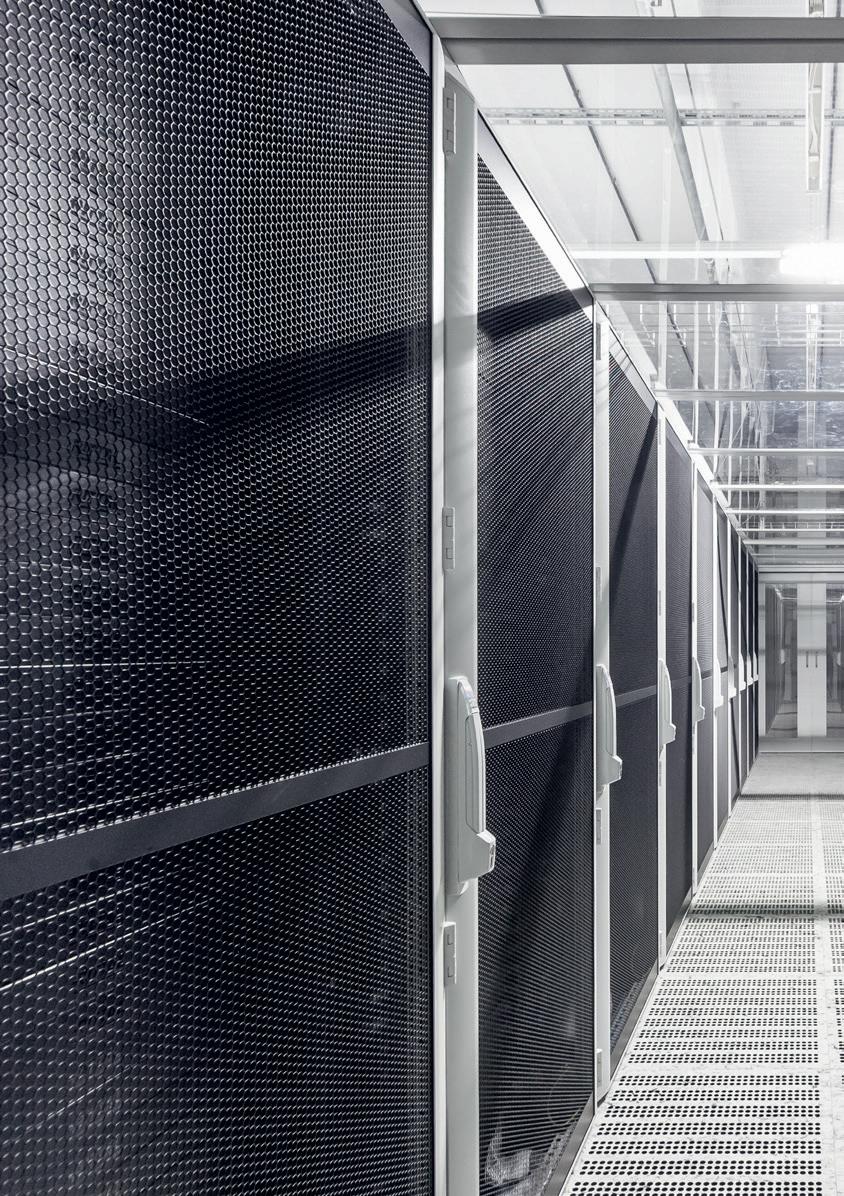

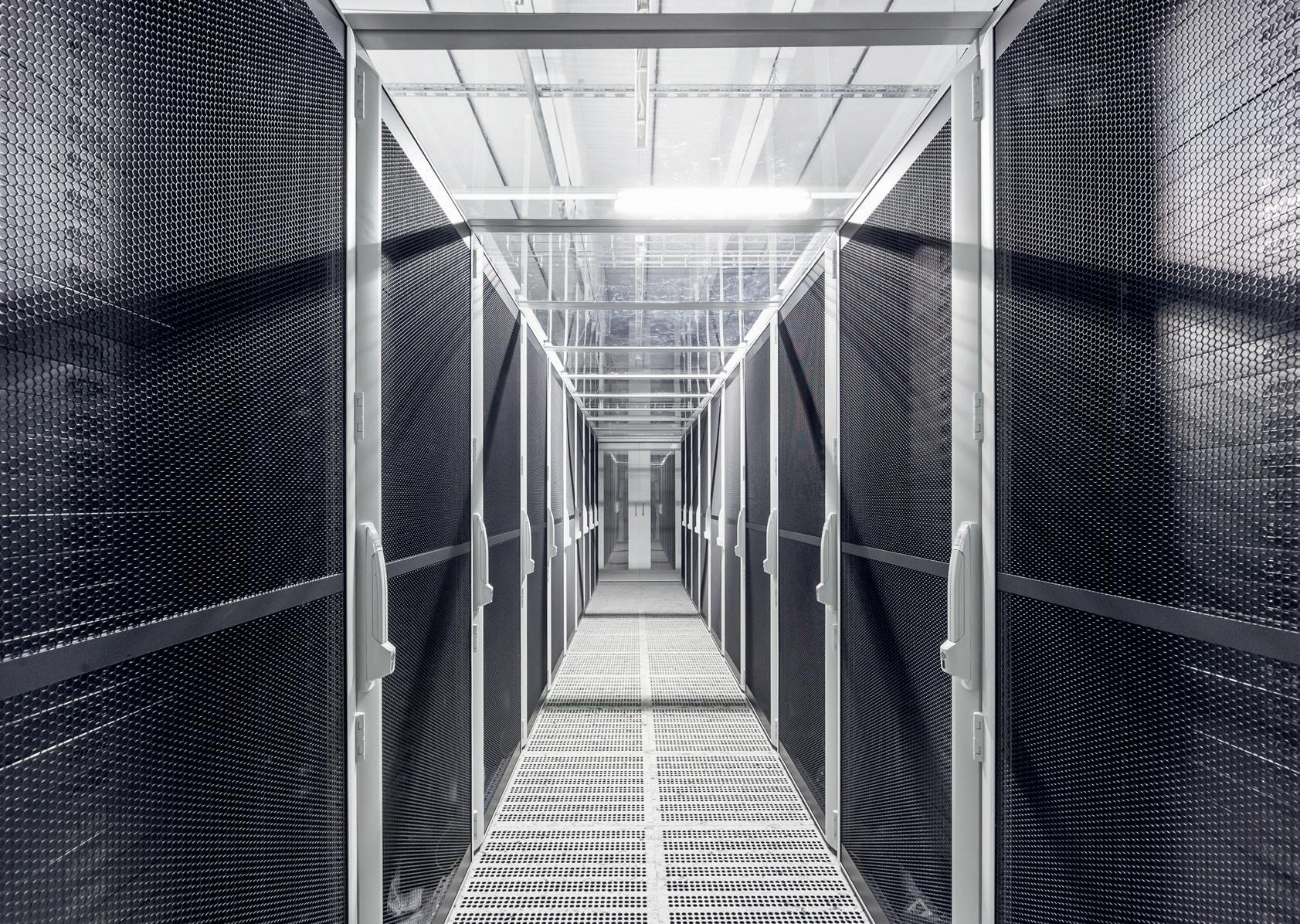

Nicht nur wir Menschen leiden unter Hitze, auch Computern kann sie schaden.

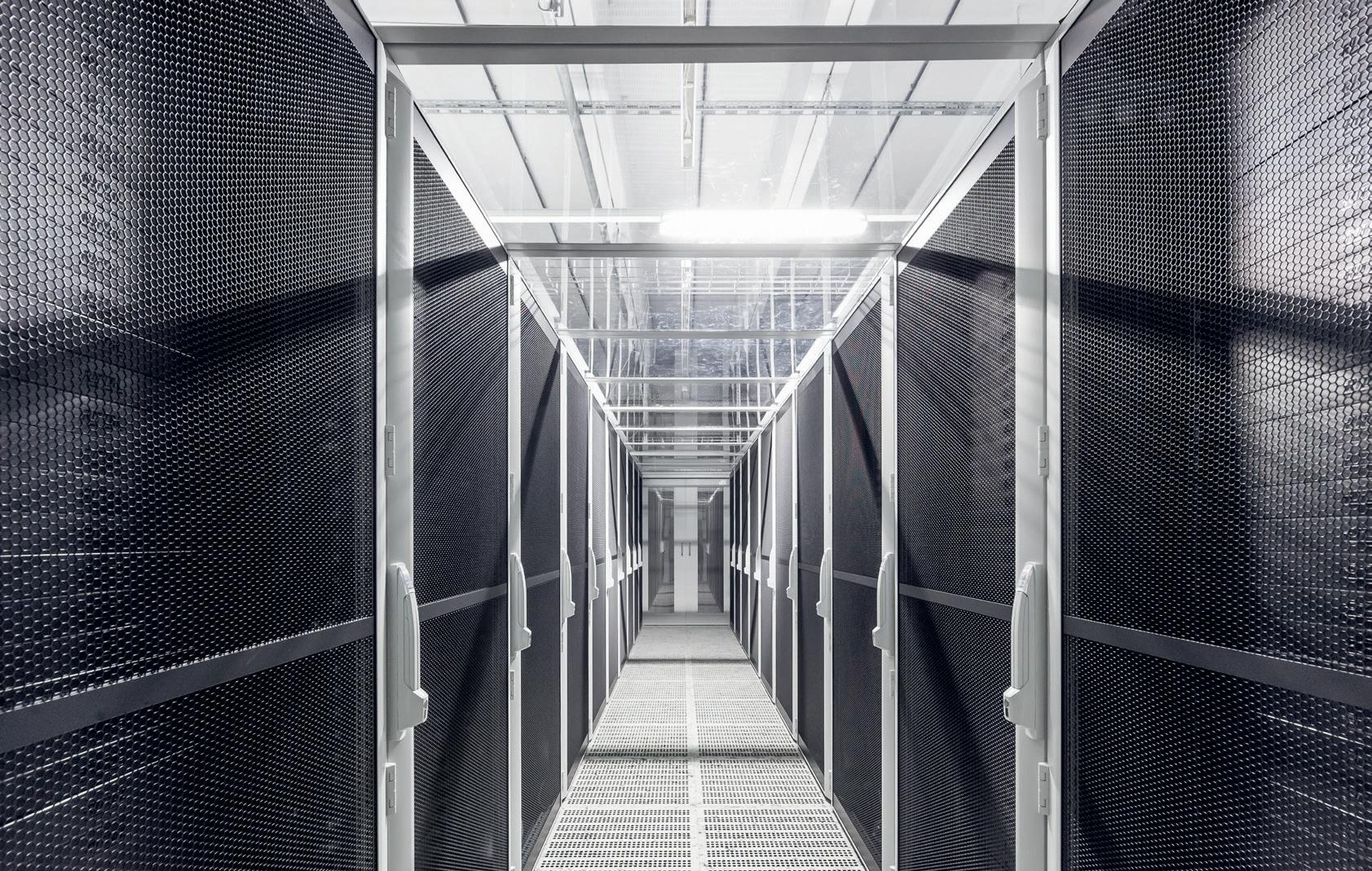

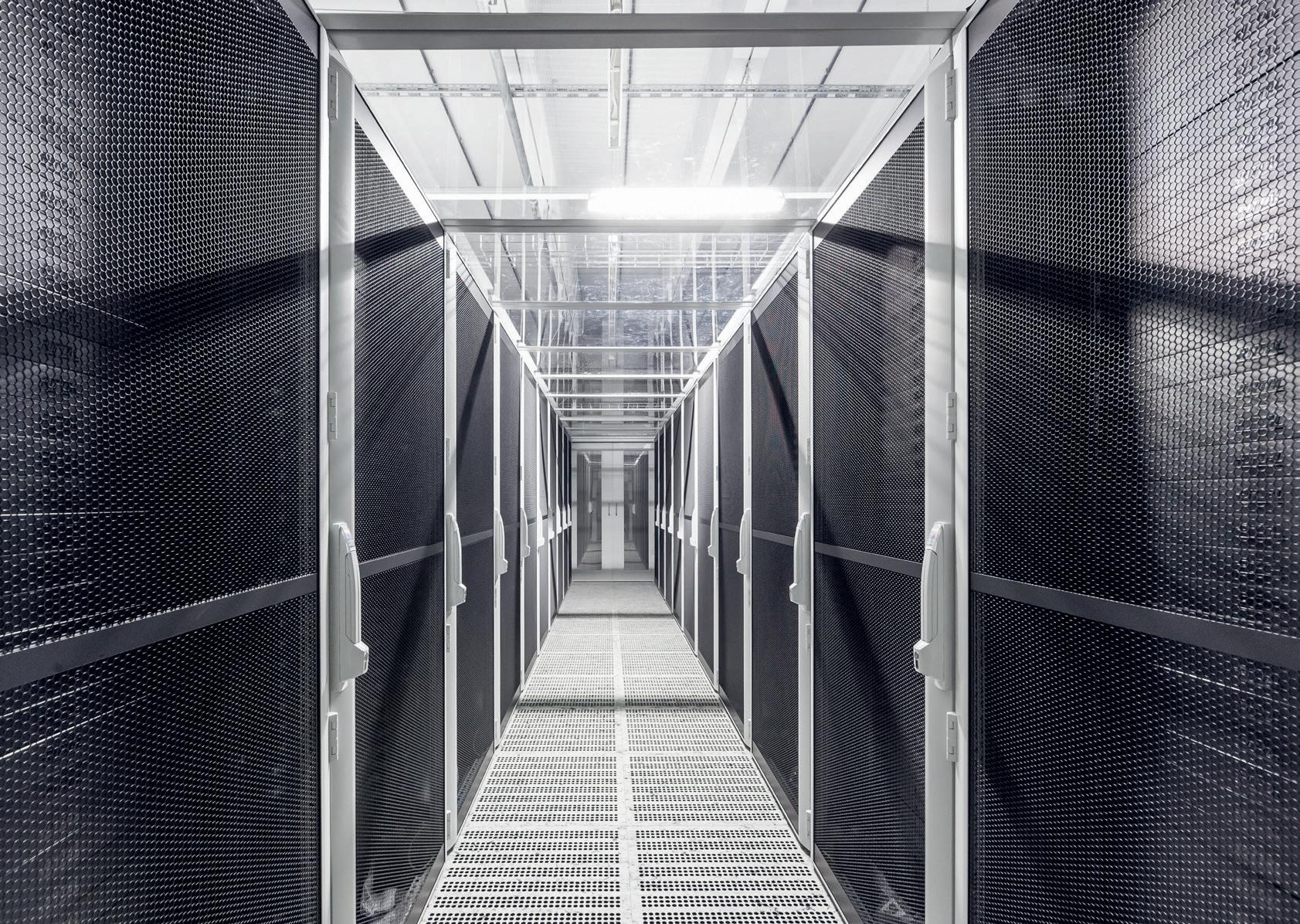

Aber wie hält man die Technik schön kühl? Wir haben für dich in den Rechenzentren von DOKOM21 hinter die Kulissen geblickt.

Hinter diesen Wänden verbergen sich unzählige Rechner und Festplatten. Die produzieren viel Hitze – und müssen kühl gehalten werden.

Kennst du dieses Gefühl? Es ist ein heißer Sommertag, du liegst im Garten und bist vor Hitze schon ganz rot im Gesicht. Doch dann macht jemand ein paar Meter neben dir den Rasensprenger an, die nassen Tröpfchen benetzen deine Haut und schon fühlst du dich viel frischer. So ähnlich funktioniert das auch mit Technik. Denn nicht nur Menschen kann es zu heiß werden, sondern auch Rechnern und Festplatten. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du auf deinem Handy oder Laptop zu lange YouTube-Videos geschaut hast. Geräte überhitzen mit der Zeit.

Das gilt vor allem, wenn sich viele Rechner in einem Raum befinden und riesige Datenmengen berechnen – sie laufen heiß. Dabei können Daten verloren gehen oder beschädigt werden.

Riesiger Datenspeicher

Nun kann man Rechner natürlich nicht einfach nassspritzen, dann würden sie ja kaputtgehen. Wie man sie dennoch kühlt – auch mit Hilfe von Wasser –, weiß Mar-

kus Schimpf. Er arbeitet für den Telekommunikationsanbieter DOKOM21, der in Dortmund fünf Rechenzentren betreibt. Dort werden wichtige Daten gespeichert, etwa von Banken oder Onlineshops. Und jedes Foto, das du auf Social Media postest, jeder Song, den du streamst, und jede Chat-Nachricht, die du verschickst, wird auf einer Festplatte in einem Rechenzentrum gespeichert. Klar, dass man nicht möchte, dass diese Daten verloren gehen! Deshalb ist die Kühlung der Geräte auch das A und O.

Aufbau eines Datenzentrums

Um zu verstehen, wie das funktioniert, musst du erst einmal wissen, wie so ein Rechenzentrum überhaupt aufgebaut ist: Von außen sieht es wie eine Lagerhalle aus, innen befinden sich verschiedene Kammern mit Reihen voller Festplatten und Rechner, die durch unzählige Kabel miteinander verbunden sind. Du kannst dir das ein bisschen wie eine Bibliothek mit verschiedenen Regalen vorstellen, nur dass nicht Bücher, sondern Datenspeicher die Reihen füllen. Und im GeRechenzentren sehen von außen wie große Lagerhallen aus. Teil des Kühlkonzepts sind Außenkühler, große graue Kästen mit Ventilatoren (vorne links im Bild), die für Frischluftzufuhr sorgen.

Bei angenehmen 25 Grad funktionieren die Rechner einwandfrei. Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, dass die Temperatur gehalten wird.

Durch Löcher im Boden gelangt die gekühlte Luft in die Kammern. Feine, computergesteuerte Sensoren messen rund um die Uhr die Temperatur. Ist es zu heiß, wird der Luftstrom angepasst. Kühle Luft marsch!

Die Rechner in den Kammern (links) berechnen riesige Datenmengen. Dabei erzeugen sie Hitze. Die warme Luft wird durch Schlitze rausgepustet und in die Gänge außerhalb der Kammern weitergegeben.

In den Gängen befinden sich Klimaschränke, also große Klimaanlagen, die die warme Luft aufnehmen und runterkühlen. Über Rohre sind sie auch mit den Außenkühlern draußen vor dem Gebäude verbunden.

Der Fußboden ist ein doppelter Boden, durch den die kalte Luft weiter in die Kammern geleitet wird.

gensatz zu Büchern brauchen sie Strom, der wiederum Hitze erzeugt. „Ohne Kühlung“, sagt Markus Schimpf, „würden in den Kammern schnell mal 50 Grad und mehr herrschen.“

Kalte Luft rein, warme raus

Zwischen den Rechnerreihen – wenn man so will: in den Regalgängen – jeder Kammer zirkuliert deshalb kühle Luft.

Die kommt aus Löchern im Fußboden.

Cooler Trick: Es ist ein doppelter Boden,

Im Winter sorgt die kalte Außenluft, die über Ventilatoren ins Innere des Gebäudes gepustet wird, für Abkühlung. Im Sommer wird über Wasserrohre Sprühnebel in die Luft gepumpt, die dadurch abkühlt. Das spart Strom und ist umweltfreundlich.

Im Winter, wenn es draußen kalt ist, bedienen sie sich einfach an der kühlen Außenluft, die an die Klimaschränke und von dort aus an die Kammern weitergeleitet wird. Im Frühling und Sommer, wenn das Thermometer nach oben klettert, muss die Kühlflüssigkeit von den Klimaanlagen mithilfe der Kompressoren runtergekühlt werden. Das verbraucht aber Energie.

durch den die kalte Luft ganz gezielt in die Kammern geleitet wird. Feine, computergesteuerte Sensoren messen rund um die Uhr die Temperatur. Liegt sie bei angenehmen 25 Grad, ist alles in Ordnung, wird es wärmer, wird der Luftstrom entsprechend angepasst.

Die warme Luft wird wiederum durch Schlitze hinter den Rechnern rausgepustet und in die Gänge außerhalb der Kammer weitergegeben. Dort stehen Klimaschränke, also große Klimaanlagen, die die warme Luft aufnehmen, runterkühlen und wieder durch die Bodenrohre in die Kammer abgeben.

Umweltfreundliche Kühlung

„Aber das ist noch nicht alles“, sagt Markus Schimpf. Denn damit die Klimaschränke, die wie Kühlschränke mit Kühlflüssigkeit und einer Art elektrisch angetriebenen Pumpe – Kompressor genannt – konstruiert sind, möglichst energiesparend funktionieren, sind sie mit sogenannten Außenkühlern verbunden. Die stehen draußen vor der Halle, sind etwa so groß wie ein LKW und mit Rohren und Ventilatoren ausgestattet.

Wassernebel marsch!

Logisch, dass mit steigender Hitze immer mehr Energie, also Strom, nötig ist. Und genau deshalb kommt an heißen Sommertagen ein weiterer Kühltrick zum Einsatz, der Adiabatik heißt und ein wenig an den Rasensprenger erinnert: Durch die Rohre, die rings um die Außenkühler verlaufen, fließt kaltes Wasser. Wenn das Thermometer draußen auf mehr als 36 Grad steigt, sprühen die Rohre über Düsen feinen Wassernebel in die Luft. Das Wasser verdunstet in der heißen Luft und kühlt sie dadurch ab. Das spart Strom und ist umweltfreundlich. Nun kann die abgekühlte Luft ins Innere des Gebäudes geleitet werden. Und dafür sorgen, dass alle Rechner kühl durch den Sommer kommen.

Es ist ein richtig heißer Tag. Was gibt’s da Schöneres, als sich im Wasser abzukühlen? Dortmunds Schwimmbäder sind der perfekte Ort für erfrischenden Spaß.

Wasserbecken

Sprungbrett

Liegefläche

Verpflegung

Preise

Hier wird das Wasser nicht mit Chlor, sondern mit Pflanzen gereinigt. Drei Becken – Schwimmer, Nichtschwimmer und Planschbereich – sorgen für Erfrischung, dazu gibt es den Spielplatz, Strand und Kiosk. Das besondere Highlight beim Freibadbesuch: Such Schnappi! Die Schildkröte lebt im Biotop, einem ruhigen Teich mit Liegeplätzen und Sonnendecks. Dort versteckt sie sich geschickt im Schatten. Findest du sie?

Wasserbecken

Sprungbrett

Liegefläche

Verpflegung

Preise

Das Volksbad ist ein ganz besonderes Schwimmbad. Es liegt im Schatten des Signal Iduna Parks, des Stadions von Borussia Dortmund. Die Sprungtürme sind gigantisch und ragen wie Monumente in den Himmel. Für Familien und Kinder gibt es ein Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken mit einer Wassertemperatur von kuscheligen 30 Grad. Nach dem Schwimmen könnt ihr euch auf den großen Liegewiesen entspannen oder Beachvolleyball im Sand spielen.

Schwimmweg 2

Telefon:

Ihr wisst nicht, ob das Wetter mitspielt? Dann ab ins Sole- und Allwetterbad im Revierpark Wischlingen! Die Solehalle bietet entspannendes Salzwasser für Haut und Atemwege. Im Aktivarium gibt es Schwimmbecken, Kinderbecken mit Rutsche und Planschbecken. Draußen locken ein riesiges Wellenbecken, Sprungbecken und ein großes Solebecken. Wasserkanonen-Spaß sei euch garantiert! Ein perfekter Ort für einen Tag voller Abenteuer für Groß und Klein!

Wasserbecken

Sprungbrett

Liegefläche

Verpflegung

Preise

www.wischlingen.de

Im idyllischen Freibad im Wellinghofener Wald gibt es für jedes Alter etwas: Planschen im Nichtschwimmerbecken oder Schwimmen im 50-Meter-Sportbecken mit Sprungbrett. Die hügelige Liegewiese unter hohen Bäumen bietet den perfekten Platz für die Sonnenanbeter unter euch. Neben Schwimmen und Sonnen gibt’s zudem Gelegenheit zu Beachvolleyball, Fußball und auch einen freundlichen Spielplatz. Ein toller Sommer-Ort voller sportlicher Vielfalt für alle!

Hopmanns

Wasserbecken

Sprungbrett

Liegefläche

Verpflegung

Preise

Deine Bewertung:

Wasserbecken

Sprungbrett

Liegefläche

Verpflegung

Preise

Ziemlich cool ist im Sommer der Seepark Lünen und mittendrin der Horstmarer See. Der südliche Teil des Sees ist unzugänglich – ein Naturschutzgebiet für Tiere und Pflanzen. Doch am Nordufer erwartet euch der absolute Hotspot! Kostenloses Sonnenbaden auf feinstem Sand und weitläufigen Liegewiesen. In nur 45 Minuten mit dem Fahrrad von Dortmund aus erreichbar, bietet das Ufer ein reichhaltiges Café. Genießt die Aussicht vom Café oder plant euer eigenes Picknick direkt am Wasser!

Luft holen:

Ort finden:

www.sv-derne.de/freibad Im Sperrfeld 32 44329 Dortmund

So klappt die perfekte

„Arschbombe“

Achte darauf, dass das Wasser tief genug ist und dass der Bereich frei von anderen Schwimmern oder Hindernissen ist.

Nimm einen tiefen Atemzug, bevor du springst, und halte dann die Luft an. So kannst du dich besser unter Wasser orientieren und vermeiden, dass Wasser in deine Lunge gelangt.

Macht dich zum „Paket“: Dabei werden die Beine angehockt und mit den Armen umschlossen. Senke dein Kinn auf die Brust. Dies hilft, eine stabile Haltung zu bewahren, und sorgt für den ordentlichen Splash!

Kennt ihr das älteste Freibad Europas? In Dortmund Derne erwartet euch ein wahres Juwel – über 150 Jahre alt und familiär. Der Bademeister kennt fast jeden Gast persönlich. Mit geteiltem Becken, Rutschen ins kühle Nass und einer großartigen Liegewiese mit Kiosk für euer Lieblingseis. Sportbegeistert? Beachvolleyball, Tischtennis, Basketball – im Bad ist alles da! Ihr wollt mit dem Rad kommen? Kein Problem, es gibt genug Fahrradständer. Und als Geheimtipp gelten das Ferienkino unter Bäumen und ein geplanter Trödelmarkt. Termine? Schaut einfach online nach!

Wasserbecken

Sprungbrett

Liegefläche Verpflegung

Preise

ACHTUNG ! Renovierungsarbeiten in 2024. Unser Tipp für 2025!

Auf einer Fläche von 4 000 Quadratmetern bietet das Freibad Badespaß für die ganze Familie. Für Herzklopfen und jede Menge Adrenalin sorgt die 65 Meter lange

Wasserbecken

Sprungbrett

Liegefläche Verpflegung

Preise

Doppelrutsche. Eine echte Abenteuerfahrt! Außerdem gibt es ein Planschbecken mit Wasserspielen zum Toben und einen Strömungskanal, in dem sich auch die Großen richtig auspowern können. Das Schwimmerbecken bietet ausreichend Platz zum Schwimmen oder einfach nur zum Relaxen am Beckenrand. Außerdem gibt es eine Badeinsel, auf der man sich in der Sonne aalen kann.

Badweg 30 44369 Dortmund

Telefon: 0231 - 31 01 80

Für den Extra-Splash: Strecke kurz vor dem Eintauchen eines deiner Beine aus.

Vom Sprungbrett: Falls du aus größerer Höhe springst, zieh deine Beine etwas stärker an. Das gibt Stabilität.

Sorge für Zuschauer: Lass Freunde oder deine Familie zugucken, wenn du springst. So bist du immer auf der sicheren Seite.

FREIBAD HARDENBERGWoher kommt eigentlich das Dortmunder Leitungswasser?

Was wird damit gemacht, damit wir es trinken können? Wir haben uns mal umgesehen

Um mehr darüber zu erfahren, haben wir Juri Siebel-Achenbach besucht. Der 35-jährige Techniker für Elektro- und Automatisierungstechnik arbeitet seit über zehn Jahren bei der Wasserwerke Westfalen GmbH (WWW). Seit 2023 ist er stellvertretender Leiter des Wasserwerks in Westhofen.

In der Wasserschutzzone sind die Anlagen zur Gewinnung von Trinkwasser sicher vor Verunreinigungen.

Das Wasserwerk Westhofen liegt im Ruhrtal, genau wie die anderen fünf Werke von WWW. Juri erwartet uns vor einem Tor mit dem Schild „Wasserschutzzone. Zutritt nicht gestattet“. Für uns gilt das zum Glück nicht. Vorbei an einem denkmalgeschützten Wasserkraftwerk in dem Strom aus Ruhrwasser gewonnen wird, fahren wir in die Ruhrwiesen. Jenseits des Weges entdecken wir Nonnengänse, Fischreiher und Rehe. Was für eine Idylle!

„Das Oberflächenwasser der Ruhr, das wir zu Trinkwasser aufbereiten, wird an mehreren Stellen aus aus dem Fluss entnommen“, erzählt Juri.

Juri Siebel-Achenbach führt uns durchs Wasserwerk in Westhofen und zeigt uns die einzelnen Stationen Trinkwasseraufbereitung.der

STATION 1

Ruhrwasser wird entnommen

STATION 2

Kiesfilter

fängt Pflanzenteile

STATION 3

Filterkombination aus Sand und Kies

Die 219,3 km lange Ruhr entspringt im Sauerland nördlich von Winterberg und mündet in Duisburg in den Rhein.

Wassergewinnung im Ruhrtal

Zunächst fließt das aus der Ruhr entnommene Wasser über Kiesfilter, in denen es vorgereinigt wird. Alle gröberen Schwebstoffe wie z. B. Pflanzenreste bleiben im Kies hängen. „Das vorgefilterte Wasser fließt dann über Rohrleitungen hier in Westhofen in die Langsamsandfilter.“ So heißen die großen Versickerungsbecken, die Juri uns zeigt, in der Fachsprache. Insgesamt 12 solcher Becken mit einer Gesamtfläche von mehr als 8 Fußballfeldern gibt es in Westhofen. Darin wird das Wasser ein zweites Mal gefiltert: Erst sickert es durch die bis zu zwei Meter dicke Sandschicht der Becken, dann durch die natürliche, etwa sieben Meter dicke Schicht Ruhrkies. Auf dem darunterliegenden Fels mischt es sich mit dem Grundwasser.

Anschließend wird das versickerte Wasser in Rohwasserbrunnen aufgefangen und zum zweiten Standort des Westhofener Wasserwerks geleitet. Wir fahren mit Juri zu dem Gelände am Rand eines Wohngebiets.

Im Wasserkraftwerk in Westhofen wird seit 2012 Strom aus Wasser- kraft hergestellt. Dazu wurde das ehemalige Pumpwerk umgebaut. Das Gebäude von 1922 steht heute unter Denkmalschutz.

Trinkwasser wird nicht nur aus Flüssen wie der Ruhr gewonnen. Auch Quellen sowie das Grund- wasser können angezapft werden. In manchen Ländern wird auch das Meerwasser von Salz befreit und zu Trinkwasser gemacht. Das Wasser von Wasserwerke Westfalen ist ein Gemisch aus etwa 70 % Ruhrwasser und 30 % Grundwasser.

Von den 12 Langsamsandfiltern in Westhofen ist höchstens die Hälfte in Betrieb, also mit Wasser gefüllt. Die andere Hälfte wird derweil gereinigt.

STATION 4

Ozon tötet

Keime

STATION 5

Schnellfilter aus Steinkohle und Quarzsand

STATION 6

Aktivkohlefilter beseitigt allerkleinste Stoffe

STATION 7

Luft wird eingesprudelt

Schrittweise Aufbereitung

Die weitergehende Aufbereitungsanlage, kurz WAA, ist in einer großen Halle untergebracht.

Wasser ist hier nirgendwo zu sehen, dafür umso mehr zu hören: Es rauscht durch teils meterdicke Rohre und blubbert in verschiedenen riesigen Kammern und Becken. Alles ist blitzsauber, die gesamte Halle menschenleer. „Vieles läuft hier automatisch“, erzählt Juri.

„Die Wasseraufbereitung passiert quasi von selbst.“

Das Meiste wird über die Zentrale Leitstelle im Wasserwerk in Hengsen überwacht und gesteuert. Juri und seine sechs Mitarbeiter in Westhofen warten hauptsächlich die Anlage.

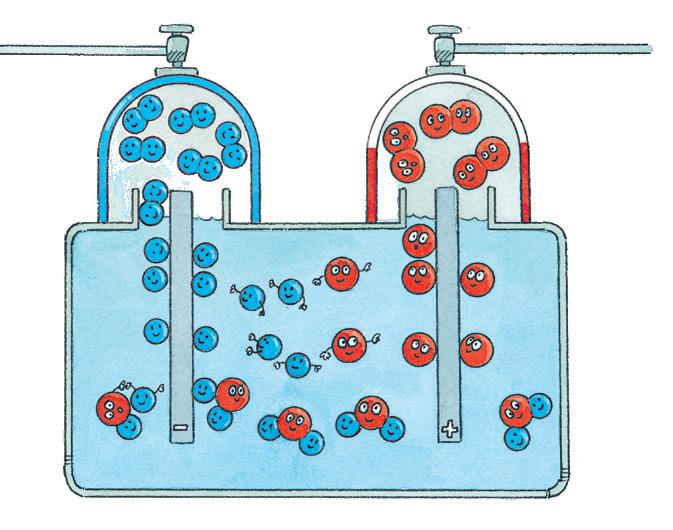

In der ersten Kammer der WAA findet die sogenannte Ozonung statt. Ozon ist ein Gas, wird es dem Wasser zugesetzt, sorgt es unter anderem dafür, dass Keime abgetötet werden.

Im nächsten Schritt wird das Wasser in die Schnellfilter geschickt. Diese bestehen aus zwei Schichten. Die obere Schicht enthält Steinkohle, sie fängt die gröberen Stoffe ab. Den Rest erledigt die zweite Schicht aus feinem Quarzsand.

Weiter geht es in die Adsorptionsfilter. Deren Becken sind mit Aktivkohle gefüllt. 1 g dieser Kohle hat eine Oberfläche von rund 1 000 m2, die superfeinen Poren der Körner saugen selbst allerkleinste Stoffe wie z. B. Medikamentenreste aus dem Wasser.

Ozon ist ein Gas, das im Wasser vorhandene Keime tötet. Im Anschluss an die Ozonung wird es wieder zu Sauerstoff umgewandelt.

Als Nächstes wird das Wasser entsäuert. Juri öffnet den Deckel eines Entsäuerungsbeckens. Das Wasser darin brodelt und schäumt wie in einem Whirlpool. „Durch das Einsprudeln von Luft wird Kohlenstoffdioxid aus dem Wasser getrieben und der pH-Wert steigt“, erklärt Juri. Anschließen wird das Wasser im Reinwasserbehälter gesammelt und gespeichert.

Als Juri den Deckel eines Entsäuerungsbeckens öffnet, rauscht und sprudelt das Wasser so laut wie an einem Wasserfall.

Wasserwerke Westfalen bereitet nicht nur Trinkwasser auf, sondern stellt auch Strom her. Neben insgesamt fünf Wasserkraftwerken gibt es zudem in jedem Werk eine Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der WAA. In allen Werken zusammen wurden im Jahr 2023 31,2 Millionen kWh Strom produziert.

Im Pumpwerk findet als letzter Schritt die UV-Desinfektion des Wassers statt.

STATION 8

Wasser wird im Reinwasserbehälter gesammelt

STATION 8

UV-Desinfektion zerstört

Mikroorganismen

Neben der Zentralen Leitstelle in Hengsen, die rund um die Uhr besetzt ist, gibt es in allen Werken eine eigene Leitstelle, um die Wasseraufbereitung zu überwachen – hier die im Wasserwerk Westhofen.

Wasserwerke Westfalen versorgt insge- samt 1,5 Millionen Menschen mit Trink- wasser, darunter auch alle rund 600 000 Dortmunder.

2023 wurden in allen Werken insgesamt 98,4 Mio. m³ Trinkwasser aufbereitet.

Allein 19,8 Mio. m³ davon in Westhofen.

Zum Vergleich: Damit könnte man mehr als 30-mal den Phönixsee komplett auffüllen.

Ab ins Pumpwerk

Ist es jetzt fertiges Trinkwasser? Juri schüttelt den Kopf. „In einem letzten Schritt geht es ins Pumpwerk zur UV-Desinfektion.“ Dabei wird das vorbeiströmende Wasser mit ultraviolettem Licht bestrahlt und mögliche noch übriggebliebene Mikroorganismen werden unschädlich gemacht. „Erst danach darf man aus Oberflächenwasser gewonnenes Trinkwasser auch offiziell Trinkwasser nennen und es aus dem Werk raus in die Hochbehälter pumpen.“

Alles unter Kontrolle

Während der gesamten Aufbereitung wird das Wasser übrigens ständig kontrolliert. Die Proben werden täglich von einem unabhängigen Labor untersucht –Trinkwasser ist das bestkontrollierte Lebensmittel in Deutschland.

Weil so viel Reden über Wasser durstig macht, nimmt

Juri uns noch mit in sein Büro, vor dem ein Wassersprudler steht. „Ich selbst trinke nur Leitungswasser“, sagt er, während er jedem von uns ein Glas reicht.

„Man kann keine bessere Qualität und kein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.“ Stimmt! Das Wasser löscht nicht nur den Durst, sondern schmeckt richtig gut.

ACHTUNG:

Das gefilterte Wasser sieht sauber aus, ist aber trotzdem nicht zum Trinken geeignet!

Probiere aus, wie ein Wasserwerk funktioniert, und bastele aus einer alten Plastikflasche und wenigen Zutaten einen eigenen Filter. Verwandle dreckiges Pfützenwasser in eine klare Flüssigkeit.

Du brauchst:

• eine Plastikflasche

• Messer oder Schere

• Watte

• Kies

• Aktivkohle (gibt es im Zooladen)

• Becher

So geht es:

1. Schneide die Flasche ungefähr auf halber Höhe vorsichtig in zwei Häften. Die obere Hälfte mit dem Flaschenhals verwendest du für den Filter. Die untere Hälfte wird dein Auffangbehälter für gefiltertes Wasser.

2. Stopfe Watte in den Flaschenhals und drücke sie gut zusammen. Sie muss richtig fest im Hals stecken. Stelle diesen Teil der Flasche dann mit dem Hals nach unten in den abgeschnittenen Teil.

3. Fülle nun nacheinander jeweils eine Schicht Aktivkohle, Sand und Kies in die Flasche. Jede Schicht sollte ein paar Zentimeter dick sein. Fülle die Flasche aber nicht zu voll. Es muss ja auch noch Wasser hineinpassen!

4. Für das Experiment kannst du Wasser aus einer Pfütze verwenden oder Wasser mit Blumenerde mischen. Die schmutzige Flüssigkeit kippst du nun in den Filter. Gieße immer nur so viel Wasser hinein, wie in den Filter und deinen Auffangbehälter passt.

5. Schon bald tropft Wasser aus der Watte im Flaschenhals. Wie sieht es aus?

Probiere auch andere Verschmutzungen aus! Wird das Wasser mit deinem Filter auch dann wieder klar, wenn du es zum Beispiel mit etwas Tinte mischst?

Bis unser Trinkwasser aus der Leitung kommt, nimmt es einen langen Weg. Einen wichtigen Zwischenstopp macht es hier: in den Hochbehältern der Dortmunder Netz GmbH.

Wasser brauchen wir jeden Tag. Beim Zähneputzen, unter der Dusche oder in der Küche. In Dortmund verbraucht jeder Mensch pro Tag etwa 130 Liter. Bis das Wasser aus unseren Leitungen sprudelt, hat es schon eine weite Strecke hinter sich. Kay Efselmann (auf unserem Foto ganz rechts zu sehen) arbeitet bei DONETZ, einer Firma, die zur Dortmunder Energie- und Wasserversorgung gehört. Er ist für den Betrieb der Rohrnetze verantwortlich, durch die das Wasser die vielen Kilometer Entfernung zurücklegt. „Natürlich gefiltert durch Sand und Kies, sickert das Wasser aus der Ruhr bis zu zehn Meter in die Erde und wird dann in unsere Wasseraufbereitungsanla-

Alle zwei Jahre werden die Hochbehälter – wie hier in Dortmund-Höchsten –gereinigt. Dann dürfen auch die Experten ins Innere.

gen befördert“, erklärt er. Dort wird das Wasser erneut gereinigt und hat bereits Trinkwasserqualität, ehe es eine wichtige Zwischenstation erreicht: die sogenannten Hochbehälter, riesige Speicher, die sich – wie es der Name schon verrät – an natürlich hochgelegenen Orten befinden.

In Dortmund befinden sich solche Behälter auf dem Haarstrang, einem Höhenzug im Süden der Stadt. Von außen sind die großen Bauwerke mitten im Wald fast nicht zu erkennen. Spektakulärer sieht es im Inneren aus. Die Säulen sorgen dafür, dass der Hochbehälter dem Druck des Wassers standhält. 22,5 Millionen Liter Wasser passen hier rein. Das sind mehr als 125 000 Badewannen. „Durch den natürlichen Druck kann das Wasser von oben in die Leitungen und bis in die 100 000 Hausanschlüsse gepumpt werden“, beschreibt Kay Efselmann die Idee der Behälter. Mit seinen Kolleg*innen von den Wasserwerken Westfalen sorgt er dafür, dass die acht Hochbehälter immer gut gefüllt sind. Vor allem morgens, wenn sich die meisten Menschen im Badezimmer oder in der Küche aufhalten. „Und bei Heimspielen vom BVB“, sagt Kay, „wenn in der Halbzeit alle aufs Klo gehen.“ Über Nacht werden die Wasserspeicher wieder aufgefüllt – damit auch am nächsten Morgen wieder sauberes Wasser aus den Hähnen kommt.

Der Hochbehälter auf unserem Foto ist acht Meter hoch, die Hälfte davon ist in der Erde vergraben. Er hat zwei Kammern, die größere von beiden hat einen Umfang von 117 Metern oder einen Durchmesser von 48 Meter.

Die Wasserleitungen Dortmunds sind zusammengenommen circa 2 100 Kilometer lang – das entspricht einer Strecke vom Westfalenstadion bis nach Madrid.

Das kleinste Rohr hat einen Durchmesser von 2,5 Zentimetern, das Größte von 1,5 Metern.

An Spitzentagen verteilen die acht Hochbehälter 185 000 Kubikmeter Wasser – pro Stunde.

Zum Vergleich: Ein Kubikmeter sind 1 000 Liter.

Das Wasser in den Hochbehältern wird jeden Tag auf seine Trinkwasserqualität geprüft.

Aus den acht Hochbehältern werden in Dortmund 365 000 Haushalte versorgt –zusammen haben die Behälter ein Fassungsvolumen von 67 Millionen Litern, das entspricht 372 000 vollen Badewannen.

DEW21 Servicecenter

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

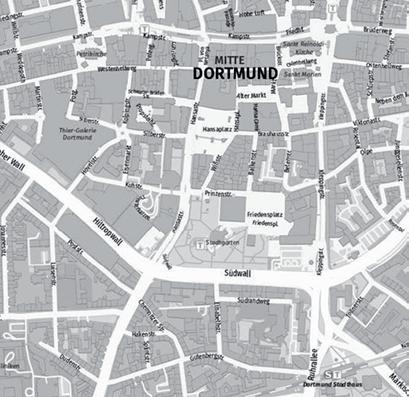

④ Wasserschild Friedensplatz 3 44135 Dortmund

Wenn du den Text gelesen und beim Film gut aufgepasst hast, sollte es ein Kinderspiel für dich sein, dieses Kreuzworträtsel zu lösen. Bringe die Buchstaben in den blauen Kästchen in die richtige Reihenfolge und du erhältst das Lösungswort.

SCAN MICH MIT DEM HANDY!

Kleiner Tipp: Es handelt sich um etwas, das viele Menschen gerade im Sommer sehr genießen.

1 In Dortmund und einer anderen Stadt werden regelmäßig insgesamt mehr als 600 000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt. Wie heißt die andere Stadt?

Rosenbrunnen Evang. St.Petri Westenhellweg 44137

Bei unser Rätseltour durch Dortmund dreht sich alles um das kühle Nass! Schnapp dir dein Handy, Stifte und ein paar Freundinnen oder Freunde und macht euch gemeinsam auf den Weg zum Startpunkt. An jeder der neun Stationen scannt ihr einfach den Code für die Details zu den Aufgaben. Auf geht's!

⑤ Gauklerbrunnen U-Bahn Stadtgarten Hansastraße 101 44137 Dortmund ⑥ Refillstation

Hansastraße 76 44137 Dortmund

2 Wie heißt die Dortmunder Netz GmbH abgekürzt?

3 Die Dortmunder Netz GmbH betreut ein Leitungsnetz, das 2 100 … lang ist. Erinnerst du dich an die richtige Längeneinheit? Schreibe diese bitte aus.

4 Welche Farbe haben Wasserleitungen?

5 Bevor das Wasser aus deinem Wasserhahn fließen kann, muss es zunächst eine lange Reise antreten. In welchem Fluss beginnt die Reise?

6 Wofür steht der Buchstabe E in DEW21?

44135 Dortmund

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

Wasserschild

Friedensplatz 3 44135 Dortmund

Servicecenter

⑦ Rosenbrunnen vor

② Südbad

DEW21 Servicecenter

Südbad

Kleppingstraße 28

Ruhrallee 30 44139 Dortmund

Südbad

Ruhrallee 30 44139 Dortmund

② Südbad

44135 Dortmund

② Südbad

Hydrant

Friedensplatz 3 44135 Dortmund

Ruhrallee 30 44139 Dortmund

Schreibe den Text des DEW21-Plakates am Haupteingang des Südbads auf.

Ruhrallee 30 44139 Dortmund

③ Hydrant Friedensplatz 3 44135 Dortmund

Ruhrallee 30 44139 Dortmund

Zeichne ein Hydrantenschild für eine Wasserleitung mit einem Durchmesser von 10 cm, bei dem der Hydrant 1,5 Meter rechts und 2,0 Meter vor dem Schild steht.

③ Hydrant

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

Friedensplatz 3 44135 Dortmund

⑦ Rosenbrunnen vor

Wasserschild Friedensplatz 3 44135 Dortmund

④ Wasserschild

Friedensplatz 3

⑤ Gauklerbrunnen

⑤ Gauklerbrunnen

④ Wasserschild Friedensplatz 3 44135 Dortmund

Evang. Stadtkirche

44135 Dortmund

U-Bahn

② Südbad

HansastraßeStadtgarten 101 44137 Dortmund

U-Bahn HansastraßeStadtgarten 101 44137 Dortmund

Evang. St.PetriStadtkirche Westenhellweg 44137 Dortmund

⑦ Rosenbrunnen vor Evang. Stadtkirche

⑤ Gauklerbrunnen

Ruhrallee 30 44139 Dortmund

U-Bahn Stadtgarten

Hansastraße 101 44137 Dortmund

⑥ Refillstation

⑤ Gauklerbrunnen

U-Bahn Stadtgarten

Wie lang ist das Wasserleitungsnetz in Dortmund und welche Farbe haben Wasserrohre?

St.Petri Westenhellweg

⑧ Wasserspielplatz

St.Petri Westenhellweg 44137 Dortmund

⑧ Wasserspielplatz

km Farbe

44137 Dortmund

⑧ Wasserspielplatz

⑤ Gauklerbrunnen

U-Bahn

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund

Hydrant Friedensplatz 3 44135 Dortmund 5 FRAGE

③ Hydrant

Friedensplatz 3 44135 Dortmund

⑥ Refillstation

Hansastraße 76 44137 Dortmund

Hansastraße 76 44137 Dortmund

Hansastraße 101 44137 Dortmund

③ Hydrant Friedensplatz 3 44135 Dortmund

⑥ Refillstation

⑥ Refillstation

Friedensplatz 3 44135 Dortmund

Hansastraße 76 44137 Dortmund

Refillstation

Hansastraße 76 44137 Dortmund

Hansastraße 76 44137 Dortmund

Male das Refill-Schild.

⑧ Wasserspielplatz

Gauklerbrunnen

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund

U-Bahn Stadtgarten

Hansastraße 101 44137 Dortmund

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund

HansastraßeStadtgarten 101 44137 Dortmund

⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter

Welches Firmenjubiläum feierte DSW21 im Jahr 1982?

⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter

⑥ Refillstation

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

⑨ Hansekogge /

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

DEW21 Servicecenter

Hansastraße 76 44137 Dortmund

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

Hansastraße 101 44137 Dortmund

⑥ Refillstation

Hansastraße 76 44137 Dortmund 44137 Dortmund

Westenhellweg, 44137 Dortmund

⑦ Rosenbrunnen vor Evang. St.PetriStadtkirche

Wie viele Brunnen gibt es in Dortmund?

⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

Hansekogge/ DEW21

Servicecenter

Kleppingstraße 28, 44135 Dortmund

Rosenbrunnen vor Evang. Stadtkirche

St.Petri

Westenhellweg

44137 Dortmund

Wasserspielplatz

Westenhellweg 44137 Dortmund

Und wie viele Liter sollte jeder Mensch am Tag trinken?

⑧ Wasserspielplatz

Schwarze-Brüder-Straße/Mönchenwordt 44137 Dortmund 8 FRAGE

Wasserspielplatz

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt

44137 Dortmund

Hansekogge /

Schreibe die Wassergeräusche auf, die du erkannt hast.

Kleppingstraße 28

44135 Dortmund

⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter

WIE SCANNST DU EINEN QR-CODE?

In welchem Alter kannst du Mitglied im Pido-Club werden? Jahre

Kleppingstraße 28 44135 Dortmund

DEW21 Servicecenter

Kleppingstraße 28

44135 Dortmund

① DEW21 Servicecenter ② Südbad

Ruhrallee 30

44139 Dortmund

④ Wasserschild

Friedensplatz 3

Bei den meisten Smartphones reicht heute die Kamera-App, um die Codes zu scannen. Halte die Kamera über den Code, als wolltest du ihn fotografieren. Im Display erscheint ein Link, den du direkt antippen und öffnen kannst. Manche

44135 Dortmund ⑤ Gauklerbrunnen

St.Petri

Handys brauchen eine spezielle ScannerApp, die zuerst installiert werden muss.

U-Bahn Stadtgarten

Hansastraße 101

Westenhellweg 44137 Dortmund ⑧ Wasserspielplatz

③ Hydrant

Friedensplatz 3

44137 Dortmund ⑥ Refillstation

Hansastraße 76 ⑦ Rosenbrunnen vor Evang. Stadtkirche

Schwarze-Brüder-Straße/ Mönchenwordt 44137 Dortmund ⑨ Hansekogge / DEW21 Servicecenter

Auf dem ehemaligen Werksgelände kannst du entspannte Ferientage oder tolle Wochenenden verbringen.

Allein oder mit bis zu vier Personen an Bord könnt ihr den Phoenix See auch per Tretboot erkunden.

Kaum zu fassen, dass sich an diesem Ort noch zur Jahrtausendwende ein voll funktionierendes Stahlwerk von unglaublicher Größe befand. Der See und seine Umgebung erstrecken sich über mehr als 100 Hektar. Wow, das ist so viel wie fast 100 Fußballfelder!