10 minute read

7

„Ich wünsche mir, dass Köln mutig voran geht“

Advertisement

Vor allem in Großstädten wie Köln setzen immer mehr Menschen auf das Fahrrad – ob für kurze oder lange Wege und gerade auch in unserer, von der Corona-Pandemie geprägten Zeit. Radfahren ist nicht nur gesünder, sondern garantiert auch Abstand, nimmt weniger Platz weg und man fi ndet überall einen Parkplatz. Trotzdem setzen Stadtplaner*innen traditionell nach wie vor auf den Ausbau des Autoverkehrs. Verschwendetes Geld, fi ndet die Soziologin Dr. Ute Symanski, die 2016 mit Mitstreiter*innen den Verein RADKOMM e.V. gründete und seither versucht, mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen und einem jährlichen Mobilitätskongress neue Diskurse in der Stadtgesellschaft zu etablieren. Als Kommunalpolitikerin plädiert sie zudem für eine gerechtere Aufteilung der Straßenfl ächen mit mehr Platz für Rad- und Fußverkehr und für eine Verkehrspolitik, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert.

INtERVIEW: ChRIStINA BAChER FOtOS: hANNA WIttE

DRAUSSENSEITER: In diesem Jahr hat – wegen der Kontakt- und Reisebeschränkungen während der CoronaPandemie – die RADKOMM virtuell stattgefunden. Dennoch habt ihr wieder mal ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das sich um themen wie Mobilität, Umweltschutz und Klimagerechtigkeit drehte und neue

Impulse zu setzen wusste. Wie waren denn die

Rückmeldungen auf diese besondere Form der tagung?

Dr. Ute Symanski: Tatsächlich haben wir festgestellt, dass wir mit dem OnlineProgramm noch einmal mehr Teilnehmer*innen erreichen können – und zwar aus ganz Deutschland. Und weil alle

Formate, die wir dieses Jahr auf der RAD

KOMM hatten, nach wie vor online abrufbar sind, schauen immer noch

Menschen die Beiträge. Natürlich fehlen der direkte Austausch und das persönliche Netzwerken – dafür haben wir mehr

Reichweite ins ganze Land. Für mich war tatsächlich die gesamte RADKOMM ein

Highlight. Besonders bewegt hat mich das Format mit Hermann Knofl acher, dem Urgestein aus Wien und Wegbereiter der Verkehrswende, und Vertreter*innen der Fridays for FutureProtestbewegung. Da kamen die junge und alte Generation zusammen.

DRAUSSENSEITER: Die Zahl derjenigen, die das Fahrrad nutzen, ist ja gerade in den letzten Monaten, während der Corona-Pandemie, sehr angestiegen. Und doch werden verkehrspolitische Maßnahmen, wie die sogenannten „Pop-upBike-Lanes“, erstmal nur sporadisch als Pilotprojekt umgesetzt. Dabei – das sieht man ja in Berlin – kann mit einfachen hilfsmitteln eine Fahrbahn abgetrennt und temporär für den Radverkehr freigegeben werden; die Radfahrer*innen kommen so sicherer und schneller voran. Welche Chance besteht in NRW und speziell in Köln, dass man so etwas zeitnah umsetzt? Dr. Ute Symanski: Leider werden die PopUpBikeLanes in den Städten in NRW nicht wirklich umgesetzt. Mein Eindruck ist, dass hier nach wie vor das überholte Bild vorherrscht, dass die Straße den Autos gehört. Die Vorstellung, den Straßenraum neu aufzuteilen, scheint vielen Verkehrsplaner*innen in NRW nach wie vor sehr fremd. Und das, obwohl die Pandemie genau das nahelegt. Denn das Gedränge auf den Rad und Fußwegen ist keineswegs Pandemietauglich.

DRAUSSENSEITER: Kann da längerfristig das neue Fahrradgesetz für NRW Abhilfe schaffen, das ja auf dein Engagement und das deiner Mitstreiter*innen zurückgeht und das jetzt beschlossen wurde? Dr. Ute Symanski: Das ist ein WahnsinnsErfolg unseres zivilgesellschaftlichen Engagements und zeigt, dass wir Bürger*innen so viel mehr tun können, als unsere Stimme bei den Wahlen abzugeben. Eine Volksinitiative ist ein Mittel der direkten Demokratie. In NRW gibt es keine Tradition für Volksinitiativen. Und tatsächlich ist „Aufbruch Fahrrad“ die erfolgreichste Volksinitiative in NRW bisher, denn der Landtag hat allen neun Forderungen zugestimmt. Das gab es bisher noch nie. Übrigens gab es auch noch nie eine Volksinitiative in NRW, die von einer Frau angemeldet und erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Darauf bin ich auch ein wenig stolz. Vor allem, weil Mobilität nach wie vor ein eher Männerdominiertes Terrain ist. Wir haben für „Aufbruch Fahrrad“ fast 210.000 Unterschriften in ganz NRW gesammelt. Ziel ist, dass der Anteil des Radverkehrs von etwa 8 % auf 25 % steigt – und zwar bis zum Jahr 2025. Damit das gelingt, haben wir neun Forderungen zur Förderung des Radverkehrs unterbreitet. Die wurden, wie gesagt, alle vom Landtag akzeptiert. Dazu gehört auch, dass das Land viel

Sehr viele Länder sind viel weiter als Deutschland, was eine Stadtplanung angeht, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt. In diesen Städten ist die wichtigste Frage: Was brauchen die Menschen für ein Umfeld in der Stadt, damit sie gesund und angenehm leben, sich im öffentlichen Raum entfalten können?

offensiver dafür wirbt und Öffentlichkeit macht, dass die Menschen das Rad benutzen und das Auto stehen lassen, wann immer es geht. Unsere neun Forderungen fl ießen nun in ein Fahrradgesetz ein. Das wird aktuell erarbeitet. Damit ist NRW das erste FlächenBundesland, das ein eigenes Fahrradgesetz bekommt.

DRAUSSENSEITER: herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg! Vielleicht macht dieses Engagement ja auch anderen Mut, sich für diese wichtigen themen einzusetzen. Ein Beispiel sind vielleicht auch die Pläne des Architekten Paul Böhm zur Umverlegung des hauptbahnhofs.

Man sieht darauf eine breite, grüne trasse, die sich durch die Stadt zieht. Wie realistisch sind solche Visionen? Dr. Ute Symanski: In vielen Städten weltweit werden solche Ideen umgesetzt. Deshalb halte ich diese Pläne für absolut realistisch. In vielen Metropolen Europas werden die Zonen, in denen gar keine Autos mehr fahren, immer mehr ausgeweitet. Die Oberbürgermeisterin von Paris will ihre Stadt zur Fahrradhauptstadt Europas machen. In Barcelona wurden die Superblocks gebaut, in denen auf Straßen, auf denen vorher Autos fuhren, tatsächlich Picknick und Spielplätze angelegt wurden. Sehr viele Länder sind viel weiter als Deutschland, was eine Stadtplanung angeht, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt. In diesen Städten ist die wichtigste Frage: Was brauchen die Menschen für ein Umfeld in der Stadt, damit sie gesund und angenehm leben, sich im öffentlichen Raum entfalten können? Und natürlich: Wie schaffen wir es, den AutoVerkehr einzudämmen, der ganz beträchtlich zum CO2Ausstoß beiträgt? In Zeiten der Klimakrise ist das eine sehr wichtige Frage. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass auch Köln umdenken und grüne Trassen für Menschen bauen wird. Wir werden sicherlich Paris, Wien, Barcelona, Madrid, Kopenhagen und vielen anderen Städten hinterherhinken – aber auch wir in Köln werden das bald erleben.

Grafi k: macrovector / freepik.com DRAUSSENSEITER: Als Aktivist*innen sagt ihr, dass Klimagerechtigkeit nur mit einer Mobilitätswende möglich sei. Was kann jede*r Einzelne dafür tun? Und wie erreicht man die Menschen mit dieser Botschaft? Dr. Ute Symanski: Ich fi nde sehr wichtig, dass jede*r Einzelne sich klarmacht, dass es nur auf sie oder ihn ankommt. Denn nur für uns selbst können wir ja Verantwortung übernehmen und unser Handeln umstellen. Deshalb gilt für mich das Argument überhaupt nicht, dass es nichts ändern würde, wenn der Einzelne nicht mehr fl iegt oder weniger Auto fährt – doch! Immer mehr Menschen übernehmen Verantwortung und tragen ihren Teil bei im Kampf gegen die Klimaerhitzung. Und es kommt auf jede einzelne Person an, die das auch tut. Jeder kann sich zum Beispiel fragen, welche Fahrt mit dem Auto er oder sie im Verlauf einer Woche einsparen kann. Ich bin sicher, dass wirklich jede und jeder eine Fahrt mit dem Rad oder dem ÖPNV machen könnte. Wenn wir alle nur noch die wirklich notwendigen PKWFahrten oder Flugreisen unternehmen und für alle anderen Anlässe umweltfreundliche Mobilität nutzen, dann gewinnen wir sehr viel. Und verlieren: nichts.

DRAUSSENSEITER: Ob es um die Nutzung des Autos in der Stadt oder um das Einkaufsverhalten geht – der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und die hiobsbotschaften in den Medien fördern oft noch diese Art von „erlernter hilfl osigkeit“, die ja letztlich nur den trugschluss rechtfertigt: Mein handeln hat ja sowieso keinen Einfl uss. Wie begegnet ihr einer solchen haltung? Dr. Ute Symanski: Tatsächlich können wir, seit Greta Thunberg ihre Schulstreiks fürs Klima gestartet hat, nicht mehr ernsthaft sagen, dass ein Mensch alleine nichts bewegen kann. Ich fi nde es nach wie vor einfach sehr bewegend: Ein TeenagerMädchen setzt sich alleine vor das Parlament in Schweden – und löst damit eine weltweite Bewegung aus! Wenn ein junges Mädchen das kann – wieviel können wir dann erst bewegen, wenn wir immer mehr werden?

Christina Bacher im Interview mit Dr. Ute Symanski am Fahrradständer des Bahnhofs Ehrenfeld.

Wirst du dennoch manchmal ungeduldig? Gehen dir diese Prozesse oft zu langsam? Dr. Ute Symanski: Ja, das werde ich, klar. Ich mache mir Sorgen, dass wir es als Menschheit nicht schaffen, die Klimaerhitzung aufzuhalten und mich ärgert oft, dass wir als Menschheit so unvernünftig handeln und so wenig an die nachfolgenden Generationen denken und daran, was wir ihnen für eine Welt hinterlassen.

DRAUSSENSEITER: Ihr habt für den Internet-Kanal der RADKOMM auch mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urner gesprochen, Autorin des Buches „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“. Sie plädiert für ein Umdenken, auch im journalistischen Bereich, nämlich für die Einführung einer weiteren W-Frage. Neben wo, wann, wie, warum, wer sollte man immer auch die Frage „Was jetzt? Wie geht es weiter?“ einschließen. Mit welchen Folgen? Dr. Ute Symanski: Du hast ja nach Highlights der RADKOMM 2020 gefragt – und das Gespräch mit Maren Urner war definitiv auch eins! Wir haben mit ihr im Anschluss noch einmal ein längeres Interview geführt, weil ihr Impuls auf der RADKOMM so spannend war. Ich habe aus diesem Gespräch gelernt, dass die Berichterstattung genau diese gelernte Hilflosigkeit noch verstärken kann, weil wir angesichts zu vieler Katastrophenmeldungen einfach resignieren. Würde der Journalismus noch stärker in den Blick rücken, was alles schon getan wird, und zwar sehr erfolgreich, und welche Antworten und Lösungen es bereits jetzt gibt, wären sicher mehr Menschen ermutigt anstatt zu resignieren.

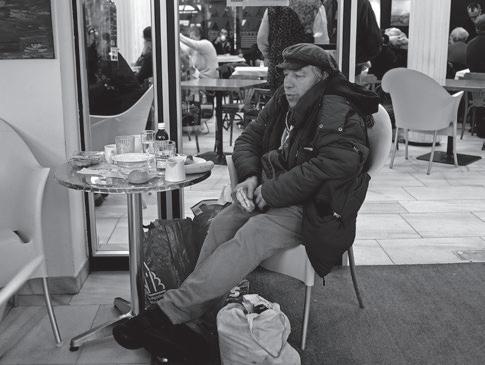

DRAUSSENSEITER: Übrigens: Obdachlose sind ja oft Minimalisten und haben – bewusst oder unbewusst – einen vorbildlichen ökologischen Fußabdruck. Unsere Straßenzeitungsverkäufer*innen bewegen sich in erster Linie zu Fuß durch die Stadt, manche haben auch ein Fahrrad. Können die Bürger*innen in dem Punkt nicht auch viel von denen lernen, die sonst vermeintlich außerhalb der Gesellschaft stehen? Dr. Ute Symanski: Unbedingt! Die Frage nach den Bemühungen jedes Einzelnen, den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten, sollte viel wichtiger und in den Vordergrund gerückt werden. Ich wünsche mir viel mehr Wertschätzung und Anerkennung durch die Gesellschaft und Politik dafür. Und leider ist es ja so, dass diejenigen, die reich sind, die Klimaerhitzung viel stärker vorantreiben, als die Ärmeren. Das gilt sowohl für Individuen, als auch für Staaten. Gleichzeitig leiden die armen Menschen viel stärker unter den Auswirkungen der Klimakrise als die reichen. Davor die Augen zu verschließen, ist falsch. Die Augen dafür zu öffnen, dass wir Menschen mit viel weniger auskommen können – mit weniger Ressourcenverbrauch, weniger Fliegen, weniger Konsum – , halte ich für wichtig.

DRAUSSENSEITER: Was wünschst du dir für Köln? Was sind deine nächsten Ziele? Dr. Ute Symanski: Für Köln wünsche ich mir, dass der Klimanotstand viel ernster genommen wird, als das derzeit der Fall ist. Der Rat der Stadt hat den Klimanotstand ausgerufen, stimmt aber dennoch einer Bebauung im Grüngürtel zu. Ich wünsche mir, dass dieses „es ist noch immer gut gegangen“ aufhört. Und das Köln mutig vorangeht und die Verkehrswende und die Energiewende anpackt. Das heißt konkret: Die Stadt so planen, dass das private Auto überflüssig wird, also die Innenstadt inklusive der Ringe für den PKWVerkehr nahezu sperren, Tempo 30 in der gesamten Stadt, Schrittgeschwindigkeit in den Wohnstraßen und dem Vorbild Paris folgen: parkende Autos in Quartiersgaragen und weg von der Straße und auf jeder mehrspurigen Straße eine Spur für den Radverkehr vorsehen. Und ich wünsche mir sehr, dass Köln endlich alles dafür tut, dass keine Menschen mehr im Straßenverkehr sterben – seit 2015 sind in Köln 50 Radfahrende und Fußgänger*innen von Autos überfahren worden und gestorben. Wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde die Verkehrsplanung sofort alles dafür tun, dass es keine weiteren Verkehrstoten mehr gibt.

DRAUSSENSEITER: Ganz herzlichen Dank.

RADKOMM 7 Im nächsten Sommer findet zum 7. Mal die „RADKOMM – Kölner Forum Radverkehr“ statt. Der Kongress gilt inzwischen als der größte für nachhaltige Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Die Initiatoren aus Köln laden Bürger*innen, Experten, Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung ein, gemeinsam die Mobilitätswende zu denken. Eine Fahrradsternfahrt rundet das Treffen traditionell ab.