VON KLEINEN UND GROSSEN ABSCHIEDEN

Wie wir trauern und Trost finden

www.domberg-akademie.de

GOTT.neu.denken Lunch & Learn Mitgefühl

Wenn christlicher Glaube und Theologie vom Teufel sprechen

Eine Mittagspause rund um Politik und Demokratie

Eine Tugend –oft unterschätzt, notwendiger denn je

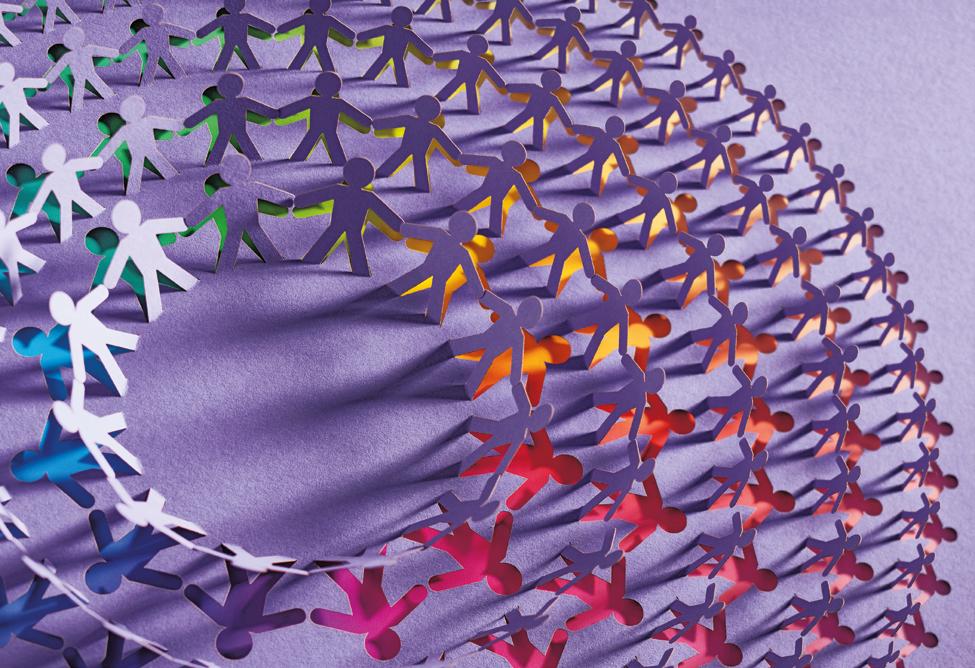

UNSER SOLIDARMODELL –BILDUNG FÜR ALLE MÖGLICH MACHEN

* Um allen Interessierten die Teilnahme an unseren Bildungsangeboten offen zu halten, machen wir es allen Interessierten möglich, ausgewählte Veranstaltungen kostenfrei oder ermäßigt zu besuchen.

In dem Solidarmodell der Domberg-Akademie kalkulieren wir eine empfohlene Teilnahmegebühr, meist EUR 9,00. Ist Ihnen diese Teilnahmegebühr nicht möglich, können Sie beim Buchen der Veranstaltung kostenfrei oder ermäßigt auswählen und erhalten einen ermäßigten Zugang zur Veranstaltung.

Wem es möglich ist, andere Teilnehmende mitzufinanzieren, kann freiwillig mehr bezahlen. Auch dies ist frei anwählbar bei der Buchung mit „*“ gekennzeichneter Veranstaltungen.

Weitere Informationen zum Solidarmodell und unserem vielfältigen Bildungsangebot, unseren Aktivitäten und Bildungsmaterial finden Sie auf unserer Website: www.domberg-akademie.de

NEWSLETTER

Sie möchten kein Angebot der DombergAkademie mehr verpassen? Dann abonnieren Sie einen unserer Newsletter und werden Sie Fan der Domberg-Akademie: www.domberg-akademie.de/newsletter

SOCIAL MEDIA

Instagram instagram.com/domberg_akademie/ Facebook facebook.com/dombergakademie YouTube youtube.com/c/DombergAkademie

VERANSTALTUNGEN

Alle Veranstaltungen finden Sie stets aktuell in unserem Veranstaltungskalender auf der Website. Hier können Sie sich auch bequem online für alle Angebote anmelden! www.domberg-akademie.de/veranstaltungen

KONTAKT

Domberg-Akademie

Hildegard Mair (Kursmanagement)

Untere Domberggasse 2 85354 Freising

Tel.: 08161 181-2177 info@domberg-akademie.de

erfahren Sie mehr

Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den Themen und Veranstaltungen des Saisonthemas auf unserer Website.

IMPRESSUM

da ist das Magazin der Domberg-Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising Untere Domberggasse 2 85354 Freising www.domberg-akademie.de

Verantwortlich für den Inhalt (V.i.S.d.P.): Dr. Claudia Pfrang, Direktorin

Redaktion DA: Dr. Stephan Mokry, Dr. Claudia Pfrang, Geraldine Raithel

Konzeption Magazin: André Lorenz Media & Merchandise GmbH, www.andrelorenz.de

Gestaltung dieser Ausgabe: Geraldine Raithel

Lektorat: Kathrin Hoffmann

Bildbearbeitung: Holger Reckziegel

Druck: Lerchl-Druck e. K., Liebigstraße 32, 85354 Freising www.lerchl-druck.de

Gedruckt mit mineralölfreien Ökofarben auf 100% Recyclingpapier.

Bildnachweise: Cover, S. 4, 6/7, 14/15, 24: shutterstock/Antlio // S. 5: iStock/solidcolours; Privat // S. 8: https://www.kunsthalle-karlsruhe.de // S. 9: Privat // S. 10/11: Privat // S. 12: Anja Köhne/ © Museum für Sepulkralkultur // S. 13: iStock/ti-ja // S. 14: ©AndreasGregor // S. 16: shutterstock/ WeronikaH // S. 18: iStock/ertyo5 // S. 19: Magdalena Falkenhahn/Dagmar Köhler/ / S. 20: Alte Pinakothek München // S. 22: Anne Stickel, Warner Benitez // S. 23: Erzbischöfliches Ordinariat // S. 24/25: ©AndreasGregor // S. 26: iStock/kieferpix // S. 29: iStock/ThomasVogel // S. 30/31: Viola Kohlberger // S. 32: shutterstock/Sepp Raischl; shutterstock; Andrea Müller // S. 33: shutterstock; Hospizverein Privat // S. 34: shutterstock // alle Fotos der Mitarbeitenden der Domberg-Akademie: Fotoagentur Kiderle oder privat. Wir bemühen uns sorgfältig um die Bildrechte der von uns verwendeten Bildmotive. Sollten wir eines versehentlich vergessen oder falsch bezeichnet haben, bitten wir um Nachricht.

TRAUER RAUM GEBEN

EDITORIAL

• Dr. Claudia Pfrang Direktorin der Domberg-Akademie cpfrang@ domberg-akademie.de

SSie sind uns oft gar nicht bewusst: Die Abschiede, die wir täglich – oft flüchtig – vollziehen. Der Abschiedskuss oder die Umarmung, wenn wir uns von lieben Menschen trennen: von unserem Partner oder der Partnerin am Morgen beim Weg zur Arbeit, von den Kindern beim Verabschieden in der Kita oder vor dem Weg zur Schule. Wenn ein wichtiges Ereignis oder eine Prüfung ansteht, merken wir häufig, wie gut es uns tut, dass der Abschied mit einer festen Umarmung stärkt und man die Gewissheit hat, dass man zu Hause aufgefangen ist, selbst wenn alles schiefgeht. Neben diesen „kleinen“ Abschieden in unserem Leben gibt es auch große und sehr einschneidende. Das ist die Trennung von einem:r Partner:in, der Auszug der Kinder, der Verlust eines Arbeitsplatzes oder gar der Abschied von der gewohnten Heimat. Und dann gibt es diese Abschiede, die mit unwiederbringlichen Verlusten verbunden sind: der Tod von Eltern, Verwandten, Freund:innen oder Kindern. Dann gilt es auszuhalten, dass Abschiede plötzlich eintreten, manches unversöhnt zurückbleibt und nicht jeder Abschied harmonisch ist.

Neben all diesen individuell unvermeidlichen Erfahrungen leben wir gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Verluste in den Mittelpunkt rücken, die nicht selten von populistischer Seite instrumentalisiert werden. Der Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt in seinem gleichnamigen Buch eben diesen Verlust als ein Grundproblem der Moderne. In einer Welt geprägt vom Fortschrittsversprechen stellen Verlusterfahrungen „eine elementare Enttäuschung, ja im Extrem ein Skandalon“ dar. Und Reckwitz fügt hinzu: „Für die Negativität und die Trauer um das Verlorene, Gescheiterte und Misslungene hat das moderne Fortschrittsdenken keinen wirklichen Ort.“ Es braucht, so schlägt er vor, einen offenen Umgang mit der Negativität. „Statt die Trauer in Nischen abzudrängen und ihr eine angemessene Verarbeitung zu verweigern, sind die subjektive und die soziale Anerkennung der Verluste, die Ritualisierung der Abschiede und die Integration des Verlorenen in die Gegenwart wichtige Reparaturaufgaben der kommenden Moderne.“

Unser Saisonthema „Von kleinen und großen Abschieden. Wie wir trauern und Trost finden“ greift diese existenziellen, individuell wie auch gesellschaftlich relevanten Verlusterfahrungen auf. Wir fragen: Wie gehen wir mit diesen Verlusten und damit einhergehend mit allgegenwärtiger, sich oft wie ein Schleier über das Leben von Menschen legender Trauer um? Was hilft Betroffenen? Wie finden wir einen besseren Umgang mit entrechteter oder nicht gesehener Trauer? Wie wichtig sind Rituale und Trauerorte, welche Chancen, aber auch Grenzen hat digitale Trauer?

Das Bewusstsein für Trauer als gesunde Reaktion auf einen Verlust wächst in unserer Gesellschaft. Nicht nur So-

cial-Media-Kanäle für digitales Trauern zeigen, dass Menschen sich zunehmend öffnen und den Kontakt mit anderen suchen, wenn sie einen Verlust erlitten haben. Trauern rückt aus der Tabuzone.

Im Rahmen des Saisonthemas laden wir zu einer Online-Reihe und Seminaren sowie zu einer interaktiven Ausstellung ein unter dem Titel „Take Comfort – Trost.Licht. Hoffnung“ vom 13. bis 25. November in der ehemaligen Karmeliterkirche in München (vgl. S. 14).

„Kunst kann einen Raum öffnen, in dem wir unseren Gefühlen begegnen können – und dabei uns selbst“, so die Künstlerin Rebecca Gischel. Indem Menschen Teil des Kunstwerkes werden können, werden sie in den Trauerprozess hineingeführt, werden Trost und Veränderung direkt spürbar. Aber es bleibt auch Platz, um dem Schmerz und der eigenen Trauer Raum zu lassen.

Trauer, so Expertin Heidi Müller im Interview auf S. 10, ist „eine erstaunliche menschliche Fähigkeit“, die dabei hilft, sich nach Verlusten an die neue Lebenssituation anzupassen. Das Positive ist: Sie ist in uns angelegt, wir müssen sie nicht „erlernen“.

Ich wünsche Ihnen von Herzen immer wieder die Kraft, der Trauer einen Ort zu geben, sich auch und gerade bei Abschied und Verlusterfahrungen einzulassen auf Gespräch und gemeinsame Reflexion, um im Miteinander Trost zu erfahren.

Ihre

5 WIE WAR‘S?

Rückblick auf das Saisonthema „Niedlich, nützlich oder was?“

6

SCHEIDEN TUT WEH.

Hermann Reigber über „Was Abschied braucht“

10

TRAUERN UND TROST FINDEN: DREI FRAGEN

12

ORTE DES TODES – ORTE DER GEWISSHEIT –

ORTE DES LEBENS

Dr. Dirk Pörschmann zur Bestattungskultur 14/15

DIE TOP-VERANSTALTUNGEN

ZUM SAISONTHEMA

• Tagung zu Ellen Ammann

Zur Bedeutung einer spannenden Persönlichkeit

• Bildung im ökumenischen Kontext

Eine bereichernde Kooperation

16

DEMOKRATIE & ETHIK

• Frauenfeindlichkeit greift um sich

• Komplexe Fragen zur Ethik der Erziehung 18

KOMPETENZZENTRUM

DEMOKRATIE UND MENSCHENWÜRDE

• Zur Zukunft unserer demokratischen Ordnung 19

DIVERSITÄT

• Kunstaktion zum Internationalen Tag gegen Rassismus 20

RELIGION & KIRCHE

• Der neue Papst – wie geht's weiter?

• Wenn man vom Teufel spricht

22

UMWELT & NACHHALTIGKEIT

• Energie für Veränderungen • Perspektiven für Nachhaltigkeit 24

KULTUR & KREATIVITÄT

• Berührende interaktive Ausstellung 26

PERSÖNLICHKEIT & PÄDAGOGIK

• Einsamkeit hat politische Relevanz

• Über Mitgefühl als Tugend 28

WERKSTATT ZUKUNFT

• Spannendes Interview zur Immobilienfrage der Kirche

aus der Katholischen Erwachsenenbildung

NIEDLICH, NÜTZLICH ODER WAS?

Über das ambivalente Verhältnis von Mensch und Tier // von thomas steinforth und karin hutflötz

Mit dem Saisonthema „Niedlich, nützlich oder was?“ haben wir ein höchst ambivalentes Verhältnis erkundet: die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Während wir manche Tiere lieben und verwöhnen, quälen und töten wir die anderen. Während die einen regelrechte Beziehungspartner und Familienangehörige sind, werden andere zu bloßen „Nutztieren“ degradiert. Einerseits beglückt uns die wunderbare Vielfalt der Tierwelt, andererseits nimmt das Artensterben katastrophale Ausmaße an.

Extreme, die Fragen aufwerfen. Auch grundlegende Fragen: Was ist eigentlich „das Tier“? Und wer und was sind wir selbst – als Menschen? Ist das Tier das schlechthin Andere – oder sind wir auch irgendwie Tiere? Worin kommen wir überein – und worin unterscheiden wir uns? Wie ist unser Verhältnis – und wie sollte es sein?

Mit Fragen dieser Art im Hinterkopf haben wir beispielsweise unsere „tierischen Verwandten“ im Tierpark Hellabrunn besucht: In der Begegnung mit Menschenaffen und anderen Primaten haben wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkundet, haben wir im Angesicht der uns so ähnlichen Tiere gefragt, wer wir eigentlich sind – als Menschen unter anderen Tieren. Zugleich hat auch diese Begegnung im Tierpark komplexe ethische Fragen aufgeworfen: Welches Verhältnis zum Tier wäre angemessen und würde beiden gerecht: den Tieren und den Menschen? Ist es z.B. in Ordnung, Tiere einzusperren und als Schau-Objekte zu behandeln?

Diese und andere tierethische Fragen werden uns auch weiterhin in verschiedenen Bildungsbereichen und interdisziplinär beschäftigen: Welchen Stellenwert haben Tiere in einer nachhaltigen Entwicklung? Wie müssten sich politische und ökonomische Strukturen verändern, damit wir den Tieren gerecht werden? Welche Konsum-, Lebens- und Ernährungsweisen sind mit Blick auf Tiere verantwortbar? Natürlich auch die alte und immer wieder neue Frage: Dürfen wir Tiere halten und töten, um sie zu essen?

Auch mit Blick auf diese Fragen können wir aus unterschiedlichen religiösen und spirituellen Traditionen lernen. Andere Religionen wie der Hinduismus (auch das ein Veranstaltungsthema) begründen z.T. einen sehr viel radikaleren Tierschutz. Aber auch im Christentum gibt es dazu Potentiale zu heben, wie sie etwa in der Enzyklika „Laudato si'“ thematisiert werden. Die

Motivation und Orientierung gebende Kraft von Religion und Spiritualität auch mit Blick auf das Mensch-Tier-Verhältnis wird uns weiter beschäftigen.

Ein Blick in religiöse und spirituelle Traditionen zeigt auch, wie sehr die Begegnung und Auseinandersetzung mit inneren Tierbildern Orientierung schenken, in Entscheidungssituationen helfen und heilsame Veränderungen für die persönliche Entwicklung in Gang setzen können.

In einem Seminar zur Persönlichkeitsbildung konnten die Teilnehmer:innen entdecken, wie hilfreich es sein kann, auf einer inneren Reise Tiergestalten zu begegnen. Auch hier zeigt sich eine tiefe Verbundenheit von Mensch und Tier, die es uns erlaubt, sehender und hörender zu werden für innere Anteile, tiefe Sehnsüchte und Selbst-Qualitäten, die uns sonst nicht zugänglich sind – ein großes Potential für die Persönlichkeitsbildung!

Fazit: Das genannte ambivalente, für Tier und Mensch schädliche Verhältnis zu hinterfragen und zu überwinden und die tiefe Verbundenheit von Mensch und Tier immer wieder neu zu erkunden, dient dem Wohl der Tiere ebenso wie dem guten Leben der Menschen. Eine das Tier in den würdigenden Blick nehmende Bildung leistet dazu einen unverzichtbaren Beitrag. •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung

dr. karin hutflötz ist Referentin für Persönlichkeitsbildung

Mit dem Biologen und Umweltethiker Dr. Stefan Einsiedel haben wir „tierische Verwandte“ besucht.

Sie wollen weiterlesen?

erfahren Sie mehr

Kennen Sie den Blogbeitrag „Ein Himmel voller Tiere“?

Über den QR-Code finden Sie diesen und weitere Texte.

SCHEIDEN TUT WEH ÜBER MUT UND ZUMUTUNGEN

BEI KLEINEN UND GROSSEN ABSCHIEDEN

Abschiednehmen, sich verabschieden –es gehört zum Leben dazu: Jemand macht sich auf den Weg, etwas ist plötzlich weg. Wir begeben uns auf Spurensuche nach den Tiefendimensionen menschlichen Abschiednehmens. // gastbeitrag von hermann reigber

Ein populärer Buchtitel, der Eingang in die Alltagssprache gefunden hat: „Ich bin dann mal weg“. Hape Kerkeling berichtet von einer längeren Pilgerschaft nach Santiago de Compostela – als Weg zu sich selbst. Weg sein, auf dem Weg sein und bei sich selber ankommen ... Ob das auf alle Abschiede passt?

Ich sollte mich mit Abschieden auskennen. Acht Jahre Begleitung von Hospizbewohner:innen und ihren Zugehörigen, Familien und Freund:innen. Abschied von meinen Eltern, von der Generation vor mir in meiner Herkunftsund Schwiegerfamilie. Ich habe Freundinnen und Freunde beim Abschied von ihren Lebensmenschen begleitet, halte mit ihnen die Spannung zwischen Verlust und Neubeginn (einer neuen Beziehung) aufrecht, erinnere mich mit ihnen an den Todestagen, an Allerheiligen, bei gemeinsamen Gräberbesuchen an ihre Verstorbenen, zünde Kerzen in Kirchen an und bekomme tröstliche Erinnerungen an meine Lieben geschenkt. Ist das eine abschiedliche Haltung? Gibt es so etwas? Oder anders gefragt: Was meint „abschiedlich leben“?

Einfach loslassen …

Kann man Abschiede lernen? In der Hospizszene gibt es Menschen, die einen glauben machen, man müsse einfach loslassen. Da gehen bei mir die Alarmglocken an. Loslassen wird dann als solistische Aktion verstanden: „Tu es, sonst endet dein Leben unschön.“ Vermutlich ist das dann eher eine erschöpft-aggressive Reaktion auf einen nicht mehr umkehrbaren Prozess. Es geschähe einfach so, und wir müssen es geschehen lassen. Abschied als Ende der Wirksamkeit. Abschied hat etwas mit Scheiden, Unterscheiden, Ausscheiden und am Ende mit Verscheiden zu tun – sehr lebendige Aktionen.

„Winter ade, Scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht, dass mir das Herze lacht.“ Jahreszeiten sind in unseren Breiten (noch) unterscheidbar und strukturieren durch unterschiedliche Tageslänge, Veränderung in der Vegetation, Gerüche, Regen- und Trockenperioden, wie wir unsere Zeit wahrnehmen. Wenn wir den Unterschied von Tag und Nacht wahrnehmen, wenn uns das Dunkel zur Ruhe kommen und die Sonne uns wach werden lässt – Leben als Kommen und Gehen. Aktiv oder passiv? Lassen wir uns da los oder fügen wir uns in eine größere bewahrende Ordnung ein?

Meine Gedanken zum Abschied lenke ich eher in die letztere Richtung. Ich tue es in dem Wissen, dass nicht alle Abschiede harmonisch sind, dass es unzeitige Abschiede gibt, unangekündigte, unversöhnte, unüberlegte, unmögliche Abschiede.

Das ist die Realität des Todes: Menschen gehen zu früh, weil sie sehr krank sind. Sie haben keine Zeit und keine Kraft, sich zu verabschieden. Sie haben nicht gefragt oder man hat ihnen die Wahrheit, die Prognose zur verbleibenden Lebenszeit erspart oder verweigert, mit welcher Absicht auch immer.

Abschied nehmen setzt voraus, dass ich ahne, warum das jetzt so sein muss. Und die Ahnung, das Vertrauen, dass es Sinn hat – dass es jetzt nicht anders geht. Unterscheidet sich dieses Motiv vom aggressiv-erschöpften Loslassen?

Bitte, ich erlaube mir …

Eine semantische Variante, eine Alternative zum Abschied ist der Begriff Urlaub. Ursprünglich meint Urlaub, dass mir jemand (mein Arbeitgeber, meine Familie, mein Freundeskreis) eine Zeit ohne Verpflichtungen gewährt. Ich habe Anspruch drauf, er ist gesetzlich geregelt, soll der Erholung dienen.

Abschied im tieferen ordnenden Sinn setzt voraus, dass meine Bezugsmenschen mir das Weggehen gewähren. Dass sie es mir „gönnen“, auch wenn sie es nicht verstehen, dass es ihnen schwerfällt. Ich darf weg sein, ich mache mich nicht einfach aus dem Staub.

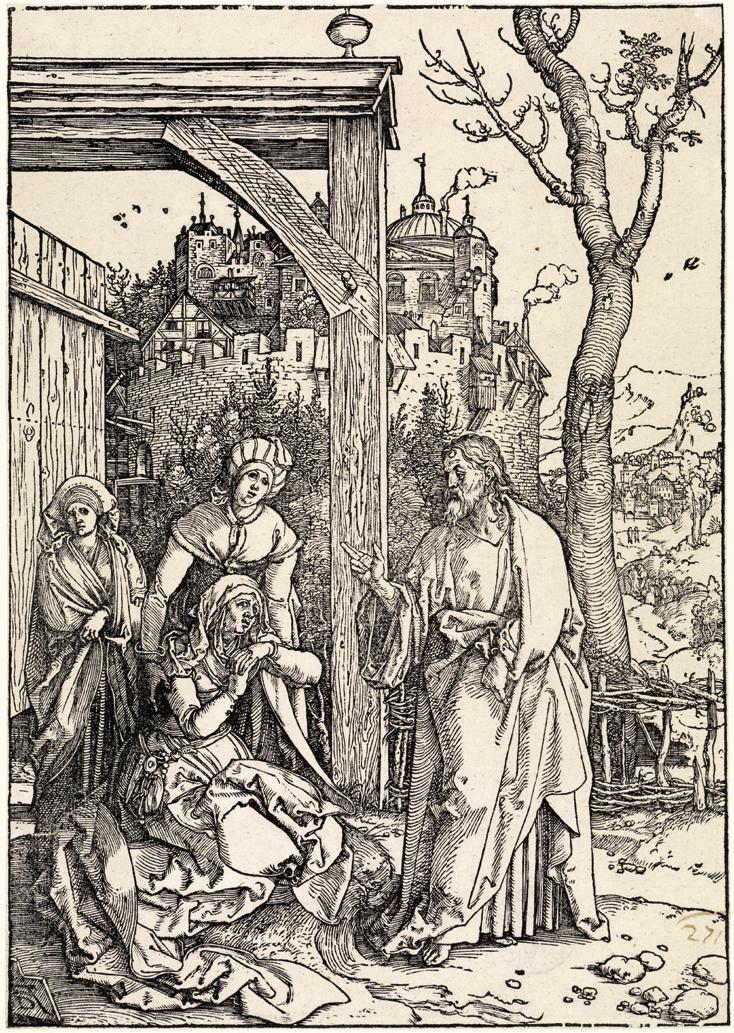

Jesus bittet um Urlaub

Es gibt in der christlichen Ikonographie den Begriff Urlaubsbild/Urlaubung (vgl. Paul Riedmatter, Die Ikonographie des Abschiedes Jesu von Bethanien, München 1931). Albrecht Dürer hat in seiner Holzschnittfolge des „Marienlebens“ diesen „Urlaub“ dargestellt – klar, fast nüchtern. Die apokryphen Evangelien verlegen diesen Urlaub, das Einholen der Erlaubnis zum Gehen, auf den Mittwoch vor Palmsonntag. Die Szene spielt an einem geöffneten Tor in Bethanien. Jesus markant neben dem Türpfosten. Wir ahnen, wozu er Erlaubnis braucht – und wir sehen die Reaktion seiner Mutter auf diese maximale Zumutung. Maria ist überfordert, sie ist zusammengebrochen. Eine andere Frau

Der Abschied braucht einen Rahmen

Das große Tor auf dem Bild bietet einen Rahmen, durch den alle Personen gehen werden – die Frau ganz links braucht noch etwas Zeit. Wir werden sie wieder treffen, beim Sterben des Christus. Und da, unter dem Kreuz, ist dann der „Wert“ des Abschieds sichtbar. Ein anderer Rahmen entsteht. Der Sterbende kann sich von den anderen Anwesenden verabschieden, ordnet noch Seelen- und Rechtsangelegenheiten (Deine Mutter, für die Du, Johannes, zu sorgen hast. Das Paradies ist offen, auch für Verbrecher, die tödliche Schuld ist entschuldbar vor Gott). Der Sterbende betet, allein. Auch da macht er einen Unterschied, der so sein darf. Maria steht beim Kreuz. Christus hängt erschlafft, liegt dann tot in ihrem Schoß, sie kann ihn jetzt halten, umfassen. Der Unterschied, der mehr ist als Ambivalenz oder Passivität.

Den Bildern trauen

Warum traue ich diesen Bildern? Ich habe Ähnliches in der Begleitung von sterbenden Menschen und in den Wegen mit ihren Zugehörigen erlebt.

Die alte Mutter von Melanie – ihre Tochter entsprach in ganz vielen Aspekten nicht den bürgerlichen Werten ihres Elternhauses. Sie war verheiratet, hat einen Sohn, lebt jetzt mit einer Frau. Sie hat einen großen Tumor im Bauch. Sie ist von den Therapien aufgedunsen, keine Haare, nichts, was hübsch und entspannt ist. Sie liegt tot in ihrem Bett. Die alte Mutter schmückt ihren haarlosen Kopf mit einem Kranz aus Wiesenblumen und weint, „mein schönes Kind, meine schöne Melanie“.

stützt sie. Die beiden Freundinnen aus Bethanien, Maria und Martha, kennen sich mit Abschied sehr gut aus. Ihr Bruder Lazarus ist vor Kurzem erst gestorben. Und auch nach der wunderbaren Erweckung des Verstorbenen bleibt die Ambivalenz des Weggehens und Zurückkommens spürbar: Jesus, der Freund, der Trost spendet und Leben bringt, erlaubt es sich, zu gehen und seine Mutter, seine Freundinnen mit einer klaren Ansage zurückzulassen: Ich muss gehen, und etwas Neues, Unbekanntes wird kommen.

In der Inszenierung des Abschieds Jesu sind wir acht Tage vor dem Beginn des Sterbens. Jesus steht, wörtlich, zu dem, was kommt, was unvermeidbar ist. Und bittet um Verständnis – ohne Worte, aber mit klaren Zeichen. Der konzentrierte Blick, die deutende Hand auf den Holzpfosten hin, der verdorrte Baum, der Weg in das Todestal.

Menschen, die sehr krank sind, spüren den kommenden Abschied. Am eigenen Körper, an den stummen Reaktionen ihrer Lieben. Und oft fehlen Zeichen, Worte, Atmosphären, all das wahr werden zu lassen. Abschiede brauchen die Inszenierung – das Wort, die Tränen, die Zusage, die Intimität: Es tut mir weh, dass ich dich allein lasse. Dass ich meine Zusage, mit dir alt zu werden, mich um dich zu kümmern, nicht einhalten kann.

Das muss ich mir erlauben ... Erlaubst du mir das auch?

Der Dialog der Liebe. Ein radikales Vertrauen, eine Zumutung.

Eine Frau, die von den Veränderungen bei ihrem Mann überrollt wird – der schnell wachsende Gehirntumor macht sehr bald alle verbalen Kommunikationsversuche unmöglich. Es ist noch nicht alles geklärt, unerledigte Geschäfte, er kann sie nicht um Erlaubnis bitten, kann ihr nicht erklären, dass er so nicht weiterleben kann. Sie übernimmt, angeleitet und begleitet von den Pflegenden im Hospiz, Aufgaben bei der Körperpflege. Abschied braucht die Berührung, gibt Halt, man bleibt dabei, ohne zu binden. „Dass ich meinen Mann waschen und versorgen konnte, sogar als er schon tot war – das hätte ich nie für möglich gehalten. Es hat mir geholfen, in eine ‚gute‘ Trauer zu kommen.“

Abschiede könnten uns auch erlauben, Fehler einzugestehen und um Verzeihung zu bitten. In der Abschiedsgeschichte von Jesus kommt das vor, im realen Leben ist das leider nicht immer möglich. Ein schwer kranker Mann bittet eine ehrenamtliche Hospizbegleiterin, den Kontakt zu seiner Tochter herzustellen. Er hat sie viele Jahre nicht gesehen. Wir rufen sie an, sie will kommen, wir besorgen ihr die Fahrkarte. Dass die Begegnung die eines Täters und eines Opfers sein wird, ahnen wir nicht. Der Vater schafft es nicht, sich von seinem früheren Verhalten zu distanzieren. Der Abschiedsbesuch wird zur Katastrophe. Abschied als unheilvolle Inszenierung ... beim Schreiben werden meine Gefühle, die ich an diesem Tag hatte, wieder lebendig. Abschied geht leider nicht immer gut.

Christi Abschied von seiner Mutter, Holzschnitt von Albrecht Dürer um 1512

(HÖR-)BUCHTIPP – Hören Sie mal, lesen Sie mal rein!

Irvin D. und Marilyn Yalom: Unzertrennlich btb Verlag 2010

Erhältlich als Taschenbuch, gebundenes Buch und als Hörbuch

Irvin D. Yalom

In die Sonne schauen btb Verlag 2010

Erhältlich als Taschenbuch, und eBook

Stark wie der Tod ist die Liebe

Ein letztes Abschiedszeugnis: Wieder eine Liebesgeschichte, inszeniert von absoluten Spezialisten. Irvin Yalom, Psychotherapeut mit einer langen Liste an Tipps für Kranke und Sterbende („Den Tod nicht länger als dunklen Schatten fürchten, sondern als Teil des Lichts begreifen“ – Irvin Yalom, In die Sonne schauen, Erstdruck: München 2008), und seine Frau Marilyn sind über fünfzig Jahre verheiratet, beruflich erfolgreich, berühmt, haben vier wunderbare Kinder (drei sind Mediziner), „an awesome couple“. Bei Marilyn wird eine unheilbare Tumorerkrankung diagnostiziert. Sie wird behandelt – und sie handelt. Sie verabschiedet sich von den Freundinnen ihres literarischen Salons, sie lädt ihre Kinder und Enkel zu sich ein und bespricht die Situation mit ihnen, sie lebt in diese Erlaubnis des Vergehens hinein. Sie schreibt Tagebuch, Irvin Irvin auch. Sie tapfer, klar, er ein narzisstischer Jammerlappen – empfindet er selbst so. Und sie mutet ihren Liebsten zu, dass am Ende, ganz am Ende ihre Kraft für das langsame Sterben nicht mehr reicht. Sie verabschiedet sich im Kreis ihrer Lieben mit der medikamentösen Hilfe eines Palliativmediziners ... Es ist nicht aggressiv-erschöpftes Loslassen, sie wusste wohl, dass ein Leben ohne Zumutung nicht möglich ist. Lesen Sie das Buch „Unzertrennlich“, eine Liebesgeschichte mit der Einladung, Ihren Lebensmenschen liebevolle und klare Gespräche und Wahrheiten zuzumuten.

• hermann reigber arbeitete mehrere Jahre in einem Münchner Hospiz und leitet die Christophorus Akademie für Palliativmedizin und Hospizarbeit

QUALIFZIERUNGSKURS

EHRENAMTLICHE TRAUERBEGLEITUN G

Trauernde spirituell, kultur- und religionssensibel begleiten

Unser neu konzipierter QUALIFIZIERUNGSKURS

Ehrenamtliche Trauerbegleitung – Trauernde spirituell, kultur- und religionssensibel begleiten beginnt im Oktober 2025 und wird bis Juni 2026 in Blockseminaren und Abendveranstaltungen in Präsenz stattfinden, meist im haus am ostfriedhof.

In einer festen Jahresgruppe mit 16 Teilnehmer:innen bietet dieser Kurs

• eine Qualifizierung zur Begleitung von Trauernden im Ehrenamt – nach dem Rahmenkonzept vom Bundesverband Trauerbegleitung (BVT), der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) und dem Deutschen Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) (80 Unterrichtseinheiten)

• eine Vertiefung zu den Schwerpunkten Spiritualität und Trauer, sowie interkulturelle und interreligiöse Aspekte der Trauerbegleitung (15 Unterrichtseinheiten)

• und eine Praxiserfahrung an einer Institution der Trauerbegleitung.

Der einjährige Kurs wird vielfältige Inhalte und Methoden vermitteln zu den Themen:

• Trauererleben und Trauerprozesse

• Spiritualität und Interkulturalität in der Trauer

• Sterben und Tod als existenzielle Verlusterfahrung

• Kommunikation und Gesprächsführung

• Haltung und Herausforderungen in der Trauerbegleitung

• Rituale und Symbole bei Abschied und Trauer

• Bestattungsformen und Bestattungsrecht

• Ziele und Grenzen von ehrenamtlicher Trauerbegleitung

• Trauer von Kindern und Jugendlichen.

Und vor allem Zugänge zu eigenen Ressourcen und Wege der Selbstfürsorge.

Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.

TRAUERN UND TROST FINDEN

DREI FRAGEN ZUM THEMA

// interviews von anne gruber, karin hutflötz und stephan mokry

„Es wäre schön, wenn unsere Gesellschaft mehr auf Tuchfühlung mit der Trauer geht.“

Dr. Heidi Müller Dipl.-Politologin, Postdoc am Universitätsklinikum Gießen, Trauerberaterin am Trauerzentrum Frankfurt, Herausgeberin des Newsletters „Trauerforschung im Fokus“.

meiner Ansicht nach wichtig, Hinterbliebene ganz offen zu fragen: „Wie kann ich Dir helfen?“ „Was kann ich für Dich tun?“ Wunderbar wäre es, wenn diese Fragen über sehr lange Zeit gestellt werden und nicht nur in den ersten Wochen oder Monaten nach einem Verlust. Hilfreich wäre auch, wenn Betroffene ihre Bedürfnisse gegenüber ihrem sozialen Umfeld äußern. Denn die Bedürfnisse sind von außen kaum ersichtlich.

„Der

größte Trost ist die Gnade des Glaubens, dass Tod und Dunkelheit nicht das letzte Wort haben.“

Prof. Dr. Clemens Sedmak

Der Philosoph und Theologe ist Professor für Sozialethik an der University of Notre Dame (USA), außerdem leitet er das Zentrum für Armutsforschung der Universität Salzburg. Er verlor durch Suizid seinen 15-jährigen Sohn.

WWenn Trauer eine menschliche Fähigkeit ist, wozu befähigt sie? Die Trauer hat einen „schlechten Ruf“, weil sie überwiegend mit dem Tod und negativen Emotionen in Verbindung gebracht wird. Dabei handelt es sich bei der Trauer um eine erstaunliche menschliche Fähigkeit. Sie hilft dabei, sich nach Verlusterfahrungen an die neue Lebenssituation anzupassen. Da wir alle im Laufe des Lebens Verlusterfahrungen machen, ist diese Fähigkeit sehr wichtig. Das Positive ist, dass sie biologisch in uns angelegt ist. Wir müssen Trauern nicht „erlernen“. Selbstverständlich ist der Ausdruck, wie wir trauern, was wir betrauern und wer oder was uns hilft, durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, nicht zuletzt durch unseren kulturellen Hintergrund.

Was hilft beim Umgang und Erleben von Trauer Ihrer Erfahrung nach? Ich bin ganz vorsichtig, wenn es um solche Fragen geht. Denn es gibt meines Erachtens keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Es ist ganz unterschiedlich, was Menschen als hilfreich empfinden. Aus diesem Grunde ist es

Wenn Unterstützende und Betroffene sich so aufeinander zubewegen, ist die Chance groß, dass Betroffene die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Selbstverständlich ist hierfür die Voraussetzung, dass ein soziales Umfeld existiert, das Trauernde unterstützen möchte und an das Trauernde ihre Wünsche richten können. Weiterhin wäre ein wenig mehr Geduld mit der eigenen Trauer oder mit Trauernden hilfreich. Denn nicht immer verlaufen Trauerprozesse etwa so schnell, wie sich das viele wünschen.

Wenn Sie eine Gesellschaft beschreiben können, in der Trauernde sich mit ihrem Erleben aufgehoben fühlen, wie wäre die? Ich denke, viele Menschen geben ihr Bestes, wenn sie trauern. Und viele Menschen aus dem sozialen Umfeld Betroffener geben ihr Bestes bei der Unterstützung Trauernder. Meines Erachtens läuft es häufig gut. Es wäre schön, wenn dies mehr Anerkennung erfahren würde. Denn das stärkt das Selbstvertrauen im Umgang mit Trauer und Trauernden. Selbstverständlich braucht es an einigen Stellen noch etwas Arbeit. Ganz allgemein gesagt, wäre es schön, wenn unsere Gesellschaft noch ein bisschen mehr auf Tuchfühlung mit dem Thema Trauer geht. Das hilft dabei, Unsicherheiten abzubauen. Was ich mir allerdings aktuell für unsere Gesellschaft insgesamt wünsche, betrifft nicht nur, aber auch das Thema Trauer. Ich wünsche mir im Umgang miteinander mehr Wertschätzung, Respekt und Mitgefühl. •

SSie haben Ihren 15-jährigen Sohn verloren und reflektieren das Ereignis jüngst in einem Buch. Darin beschreiben Sie das Geschehene als das „Unvorstellbare“. Was genau meinen Sie damit? Unvorstellbar ist das, woran wir nicht denken können oder denken wollen; unvorstellbar ist das, was nicht Teil unseres Möglichkeitssinns ist, mit dem wir tagtäglich leben. Unvorstellbar ist das, was eintritt, ohne sich angekündigt zu haben. Unvorstellbar ist das, was wir uns bildhaft nicht auszumalen vermögen. Es gibt so etwas wie eine Ethik der Vorstellungskraft. Und eine Kraft, die das, was man für vorstellbar hält, durchbricht.

Was haben Sie auf dem Trauerweg seither als Trost erlebt? Sind bestimmte Trauer-Rituale oder -Orte wichtig für Sie? Der größte Trost ist die Gnade des Glaubens, dass Tod und Dunkelheit nicht das letzte Wort haben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es für Menschen, die nicht im religiösen Glauben verankert sind, sein muss, mit

dem Verlust eines Kindes umzugehen. Ich will mir das auch nicht vorstellen. Wir glauben daran, dass dieses Leben hier sozusagen das vorletzte ist, Vorbereitung auf Kommendes. Und wir glauben fest daran, dass unser Sohn im Licht und in der Liebe Gottes ist. Trost gibt auch das Beten, das wirklich das Atmen der Seele ist. Trost geben die Menschen, die uns begleitet haben und begleiten. Trost gibt der Gedanke, dass wir hier noch eine Aufgabe haben und dann auch dorthin gehen, wo unser Sohn jetzt ist. Trost gibt auch der Lieblingsort unseres Sohnes, ein Wasserfall in Osttirol; das ist ein tiefer Moment, wenn wir dorthin gehen. Aller Trost freilich kann den Schmerz nicht heilen; aber die unheilbare Wunde kann Quelle von Heilsamem werden.

Inwiefern hat das Ereignis für Sie als Theologe Ihr Denken beeinflusst? Hat es Auswirkungen auch auf Ihre persönliche Religiosität? Das theologische Denken ist zerbrechlicher, fragiler, vorsichtiger geworden. Mehr und mehr kristallisieren sich theologische Selbstsicherheit und Selbstgefälligkeit als verdächtig und verwerflich heraus. Das Bedürfnis vieler Menschen nach eindeutigen und klaren Antworten irritiert mich. Es ist ja eine gewisse Tendenz in der Kirche zu spüren, auf Eindeutigkeiten zu beharren. Die von Papst Franziskus in „Amoris Laetitia“ angestoßene Diskussion um die Frage nach der Achtung vor der Einzigartigkeit von Situationen, in denen sich Menschen befinden, zeigt hier Vieles auf. Ich hoffe, dass die Zeiten einer „ecclesia triumphans“ wie auch einer „theologia triumphans“ vorbei sind. Demut wird mir immer wichtiger. Und was ich auch bei mir sehe, ist ein gewisser Vertrauensverlust in „die Werte der Welt“. Die Welt ist nicht für die Sanftmütigen gemacht. Unser Sohn war ein sanftmütiger Mensch, nicht gemacht für diese Welt. •

„Trauer ist ein individuelles Geschehen.“

Sonja Eichelbaum

Die Pastoralreferentin leitet das neue haus am ostfriedhof des Erzbistums München und Freising.

WWelche Orte/Räume braucht es zum Trauern, Ihrer Erfahrung nach? Für viele Menschen ist es wichtig, ihre Verstorbenen an dem Ort zu besuchen, an dem sie bestattet sind. Ein kleines inneres Gespräch mit ihren Lieben, ein schöner Blumenschmuck, etwas selbst Gestaltetes an diesem Ort, all dies trägt zum Trauern und Trostfinden bei. Auch das digitale Gedenken scheint Menschen in der heutigen Zeit wichtig zu werden, nicht zuletzt, weil sie in aller Welt verstreut leben.

Im haus am ostfriedhof erleben wir zum Beispiel, dass unsere beiden ausgelegten Bücher einen wunderbaren Ort schaffen, an dem die Gedanken an die Verstorbenen aufgeschrieben werden können. Schreiben in Trauer, das wird auch eines unserer Angebote im Herbst werden. Unser haus am ostfriedhof erweist sich bereits im ersten Jahr des Bestehens als geeigneter Ort, an dem in Trauerfeiern, bei gemeinsamem Essen und Trinken, in Einzelgesprächen und bald auch in Trauergruppen Trauer besprechbar, geteilt und erspürt werden kann. Die Lichtvertikale, das Kunstobjekt unseres Hauses, das alle Ebenen durchzieht, lädt Menschen ein, sich Zeit zu nehmen, zu sinnieren, zu spüren, wie sich ihre Trauer im Moment anfühlt; und immer wieder ergeben sich an diesem Ort gemeinsame Gespräche dazu.

Wie können wir Tod und Trauer ins Leben mitnehmen – und wozu? Im Gespräch erzählt mir eine Frau, dass sie Orte aufsucht, an denen sie sich früher mit ihrem verstorbenen Sohn gern aufgehalten hatte. Demnächst wird sie auch eine Reise machen, die sie einst gemeinsam unternahmen. Sie möchte damit die gemeinsame Zeit würdigen

und neben allem Leid über den Tod auch die Freude über die schöne gemeinsame Zeit nochmals aufleben lassen. Gemeinschaftliche Angebote wie Gedenkfeiern, miteinander Sprechen, Erinnerungsrituale aller Arten und auch die Entscheidung, bewusst einmal nichts mehr von alledem wissen zu wollen, all das kann helfen, Tod und Trauer peu à peu ins Leben zu integrieren, neue Wege gehen zu lernen. Nicht wenigen Menschen fällt es schwer, sich nach dem Tod eines lieben Menschen irgendwann die Erlaubnis zu geben, sich wieder freuen und gut leben zu dürfen. Wenn ich Trauernde im Gespräch frage: „Was würde Ihr Verstorbener Ihnen wohl wünschen, wenn ich ihn fragen könnte?“, ist nicht selten ein Satz wie dieser zu hören: „Dass es mir gut geht.“ Dies gilt es oft mühsam zu lernen, und es bedarf der Zeit, verständnisvoller Menschen im Umfeld und des Wissens darüber, dass Trauer ein sehr individuelles Geschehen ist.

Was gibt Menschen Trost, und wie finden sie wieder Halt nach einem Abschied und Verlust? So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind die Verläufe und Wege, Halt und Trost zu finden. Während die einen Trost im Tanzen, im zeitweiligen und vielleicht sinnvollen Verdrängen oder im Rückzug in sich selbst finden, hilft den anderen Gemeinschaft, ein Um-Arrangieren der Wohnung oder explizites Sprechen über die verstorbene Person. Eine Trauernde erzählt, dass das ganze Umfeld die starke Person in ihr sieht und dies so auch von ihr erwartet. Sie selbst vermisst bei ihren Freunden, dass sie nachfragen, wie es ihr gehe, und dass sie auch mal die Tränen laufen lassen dürfe. Wieder eine andere Person schildert die Erwartungen im Freundes- und Bekanntenkreis, dass über ihre Trauer gesprochen werden kann, sie, die Person selbst dies aber gar nicht wolle. Viel eher möchte sie in Ruhe gelassen werden und keine Tränen weinen müssen, weil sie selbst anders trauert als es von ihr erwartet wird. In anderen Fällen wiederum kann eine therapeutische Begleitung sinnvoll sein und Halt geben, wenn dieser selber nicht mehr gefunden werden kann. Haupt- und Ehrenamtliche entwickeln unterschiedlichste Angebote für diese verschiedenen Wege des Haltfindens. Mit eines der wichtigsten Angebote ist das niederschwellige Dasein und ein offenes Ohr für Menschen in Trauer jeglicher Art. •

Orte des Todes –Orte der Gewissheit –Orte des Lebens

Wer den Tod nicht kennt, kann das Leben nicht verstehen. Wie der Anfang ist auch das Ende ein essenzieller Teil davon. Doch die Erkenntnisse, die sich durch die dialektischen Beziehungen von Geburt und Tod sowie Leben und Sterben vermitteln können, sind uns stets nur annähernd zugänglich.

// gastbeitrag von dr. dirk pörschmann

DDer Tod bleibt das letzte Rätsel. Er ist unvorstellbar. Die Religionen bieten Erklärungen an und haben die Phase des Übergangs vom Leben in den Tod rituell gestaltet, sodass Gläubige darin Halt finden können. Die Künste setzen der Unvorstellbarkeit des Todes konkrete Bilder entgegen. In der Medizin, der Anthropologie, der Soziologie oder den Kulturwissenschaften lassen sich die Phänomene des Todes beschreiben und erklären, doch wie die Geburt entzieht er sich den Betroffenen in ihrer Kommunikationsfähigkeit. An meine Geburt kann ich mich nicht erinnern, und von meinem Tod werde ich nicht mehr erzählen können.

Stirbt ein Mensch, verändert sich für die Hinterbliebenen alles. Die Person ist nicht mehr da, und doch ist ihr toter Körper noch gegenwärtig. Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho hat den Begriff des „Leichenparadox“ geprägt, also den Widerspruch „von Anwesenheit und Abwesenheit, Identität und Identitätslosigkeit“. (Macho, Todesmetaphern, 1987, S. 220) Hinterbliebene schauen auf einen Leichnam, berühren und betrauern ihn. Der Tod markiert einen unumkehrbaren Abschied. Ohne zu verstehen, was der Tod ist, erkennen wir deutlich, dass der Mensch vor uns nicht mehr lebt. Der Vater, der Freund, die Partnerin oder das Kind sind zu Toten geworden. Diese unheimliche Erfahrung prägt menschliche Zivilisationen seit ihren Anfängen, und die Wahrneh-

mung des Todes hat sich seitdem wahrscheinlich kaum verändert, wohl aber unser Umgang mit dem Tod und im Besonderen mit den Toten.

Das Lebensende ist Teil des Lebens. Es handelt sich um eine anthropologische Konstante, dass wir Sterbende begleiten und um sie trauern. Dieses Handeln macht uns zu Menschen. Mit dem Tod eines geliebten Menschen verändern sich die Leben der Weiterlebenden in existenzieller Weise. Die einsetzende Trauer ist so wirksam wie die Liebe: Sie erfasst den ganzen Menschen in seinem Sein. Trauer ist Liebe. Sie ist die Verbindung zu einer dauerhaft abwesenden Person. Mit dem Verlust läuft sie ins Leere, denn Worte, Blicke und Berührungen bleiben unbeantwortet. Es gibt keine Resonanzen mehr.

dr. dirk pörschmann ist seit 2018 Direktor des Zentralinstituts und des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, sowie Geschäftsführer des 1951 gegründeten Trägervereins „Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.“

Die persönliche Erfahrbarkeit vom Sterben und Tod der anderen ist in den modernen Gesellschaften durch Rationalisierung, Effizienzwillen und Bürokratie deutlich erschwert worden. Orte helfen Hinterbliebenen, die Verbindung zu den Toten zu halten, denn mit dem Tod eines Menschen beginnt immer auch ein Kampf gegen das Vergessen. Wenn ich vor ein Grab trete, dann erfahre ich zwei Gewissheiten: Dieser Mensch hat gelebt, und dieser Mensch ist tot. Im Angesicht der Absenz der Lebenden kann eine Präsenz empfunden werden, die uns immer wieder mit denen in Verbindung bringt, die wir gut kannten oder liebten; doch auch mit jenen, denen wir nie persönlich begegnen konnten, weil uns Zeit oder Raum von ihnen getrennt haben. Gräber sind existenzielle Orte, die uns auch mit den Toten in Verbindung treten lassen, die bereits vor unserer Lebenszeit verstorben sind. Gräber sind Orte der Gewissheit und der Erinnerung. Die empfundene Nähe zu den Verstorbenen löst Gefühle aus, und egal welche dies im konkreten Trauerprozess sind, wirken sie heilsam für den, der einen Verlust erlitten hat und lernen muss, mit diesem zu leben. Trauer braucht Raum und Zeit. Der Raum kann ein innerer sein, und das ist er auch meist. Doch zugleich sind es die konkreten Orte, die uns über die Nähe zu den Toten ermöglichen, ihnen intensiver als allein in unseren Gedanken und Gefühlen zu begegnen. Wir nähern uns an, wenn wir ein Grab besuchen, und das kann und darf schmerzhaft sein. Wir bringen ein Gastgeschenk mit und müssen uns immer wieder aufs Neue verabschieden – paradoxerweise für immer und zugleich bis zum nächsten Besuch des Grabes. Es sind diese einfachen menschlichen Rituale, die uns

helfen, uns kontrolliert dem Schmerz anzunähern, ihn anzunehmen und ihn dadurch zu durchleben, damit sich Trauer wandeln kann. So ist eine Transformation innerhalb eines emotionalen Prozesses möglich.

Bei einschneidenden Lebensereignissen bieten Rituale die Möglichkeit, Übergänge zu gestalten und zugleich ordnende Strukturen aufrechtzuerhalten. Sie sind symbolische Handlungen, die unserem Leben im reißenden Fluss der Zeit Halt geben. Kollektive, individuelle, einfache oder aufwändige Rituale stabilisieren das Leben in Phasen eines beschleunigten Wandels. Wenn Veränderungen bedrohlich werden, weil sich die Vergänglichkeit allen Seins darin offenbart, wird auch die eigene Sterblichkeit schmerzhaft wahrnehmbar. Rituale sind flüchtige Handlungen. Gräber und Denkmäler sind statisch. Sie markieren einen auf Dauer angelegten, einen auffindbaren und somit immer wieder aufsuchbaren Ort. Sowohl wiederkehrende Rituale als auch bleibende Orte bieten uns Sicherheit und Halt im unaufhaltsamen Fortgang eines unberechenbaren Lebens. Gräber sind die letzte Heimat der körperlichen Überreste eines Menschen. Sie sind spezielle Orte innerhalb besonderer Bezirke, die wir Friedhöfe nennen. Der Friedhof ist ein anderer Ort, eine Heterotopie. Dies ist der Begriff, den der französische Philosoph Michel Foucault geprägt hat. Für ihn waren es Orte, die zwar innerhalb der Gesellschaft liegen, aber

durch ihre Struktur und Funktion eine eigene Realität und eine andere Art von Raum darstellen. Sie sind die Orte der Verstorbenen innerhalb der Orte der Lebenden. Nach Foucault sind sie die Enklaven des Todes im Land des Lebens.

Gräber sind sichtbare Zeichen eines gelebten Lebens. Sie markieren das absolute Ende. Sie sind kulturelle Errungenschaften, die uns mit der Vergangenheit verbinden und uns zugleich vergegenwärtigen, dass der Tod eines Menschen eine Grenze darstellt, die niemals wieder überwunden werden kann. Die Grenze zum Friedhof können wir überschreiten. Die Hinterbliebenen eignen sich die Orte der Toten an, indem sie diese besuchen und gestalten. Sie bringen ihre Lebendigkeit auf den Friedhof. Doch ist dies noch zeitgemäß?

Dem Streben nach einem individuellen Leben in modernen Gesellschaften steht die deutliche Zunahme der Anonymisierung des Sterbens und der Bestattungsformen gegenüber. Reale Orte spielen immer weniger eine Rolle. Dies kann als weiterer Schritt einer Rationalisierung und der damit verbundenen Zurückdrängung des Individuellen im Tod gedeutet werden. In dem seit vielen Jahrzehnten ansteigenden Wunsch nach Feuerbestattungen (aktueller Anteil ca. 80 %) mag sich zudem eine bis in den Tod reichende Körperfeindlichkeit post-industrieller Gesellschaften offenbaren. Der Körper soll nicht langsam verwesen, sondern soll sauber und effizient ver-

Wie gestalten sich traditionelle Rituale zu Tod und Trauer in der heutigen Zeit? Brauchen wir noch einen Ort, um zu trauern, ein echtes Grab und Kerzen?

brannt werden, um danach den Leichenbrand möglichst platz- und kostensparend – halb- oder ganz anonym – beizusetzen. Oder die Urne mit den Überresten des geliebten Menschen steht zuhause im Regal, ohne öffentlichen Gedenkort, der Gemeinschaft entzogen, doch dafür stets anwesend und mobil. Die wichtige Funktion, die eine Bestattung im Prozess von Abschied und Trauer innehat, wird dabei meist übersehen. Auch wenn der sogenannte Friedhofszwang für die Totenasche in den 16 unterschiedlichen Bestattungsgesetzen in Deutschland noch vorherrscht, sieht die Lebensrealität schon anders aus, und die öffentlichen Orte für die Toten im sozialen und kollektiven Raum der Lebenden verlieren an Bedeutung.

Alternativ zum konfessionellen oder kommunalen Friedhof bietet sich seit 2001 die Beisetzung im Wald an. Die Hinterbliebenen sollen möglichst wenig Arbeit mit den Toten haben, was zu einem deutlichen Wandel der Dienstleistungen in allen Bereichen der Bestattungskultur geführt hat. So ist etwa der deutsche Sehnsuchtsort Wald zur romantischen Metapher des beschleunigten Eingehens in den Kreislauf der Natur geworden. Niemand muss dort ein Grab gestalten oder pflegen, und die langen Ruhezeiten beruhigen die Nachfahren zusätzlich, da sie sich die Frage nicht mehr stellen müssen, was nach ihrem Ablauf sein soll. Diese Beisetzung der sterblichen Überreste in Begräbniswäldern nimmt den Nachkommen oder Verwandten Sorgen – aber auch Möglichkeiten. Die Bedeutung des Verlusts eines Gedenkorts im sozialen Gefüge des Wohnorts wird meist nicht wahrgenommen, denn die Anforderungen an eine mobile Gesellschaft haben viele Familien längst in alle Himmelsrichtungen verteilt. Trauer und Gedenken lösen sich zunehmend von einem Ort, wandern zum Teil in den digitalen Raum und werden virtuell in den sozialen Medien gelebt. Der Umgang mit dem Tod findet für die Weiterlebenden im Kontext ihres alltäglichen Lebens statt, und je mehr die

digitalen Medien dieses Leben prägen, umso mehr werden sich auch die Bereiche Trauer und Gedenken in virtuellen Orten wiederfinden: sei es auf einem Blog wie dearphotograph.com oder in den Gefilden der After Life Technology, die es ermöglicht, dass Hinterbliebene mit den Avataren ihrer Verstorbenen kommunizieren.

Seit der Friedhof sein Monopol verloren hat, befassen sich immer mehr Menschen mit der Frage, wie und wo sie bestattet werden möchten. Die Formen und Möglichkeiten haben sich in den letzten zwanzig Jahren vervielfacht, und diese Diversifikation bietet die Chance eines umfassenden Dialogs, um für die Sterbenden wie auch die An- und Zugehörigen die heilsamen Potenziale von Abschied und Trauer erkennen zu können. Der Umgang mit dem Tod umfasst zwei ent-

scheidende Bereiche des Lebens, und hieraus bezieht die Sepulkralkultur eine dauerhafte Aktualität: Zum einen das öffentliche, das soziale Miteinander, das sich in Bestattungs- und Trauerformen sowie in Ritualen des Gedenkens manifestiert. Zum anderen das persönliche Sterben, das jeden betrifft. In diesem Spannungsfeld zwischen Wir und Ich, zwischen Geburt und Sterben, zwischen Freude und Trauer findet sich das Leben. Wenn heute viele Menschen im Fall eines schweren Verlustes nicht mehr auf tradierte und damit vorgegebene Rituale zurückgreifen, weil sie sich nicht mehr einer Religion zugehörig fühlen, weil sie in einer Dienstleistungsgesellschaft leben, die sie vom Dienst an der Leiche befreit hat, weil sie daher meist selbst keine Erfahrung im Umgang mit Sterben

Take Comfort – Trost.Licht.Hoffnung

Ausstellung zum Saisonthema

Mit Unterstützung durch das Erzbischöfliche Ordinariat München, Fachbereich Tourismus und Sport Gefördert durch Innovative Projekte der KEB München und Freising e.V. und die Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung

Mit ihrer Ausstellung „Take Comfort – Trost. Licht.Hoffnung“ schafft die Münchner Künstlerin Rebecca Gischel einen bewegenden Erfahrungsraum in der ehemaligen Karmeliterkirche in München. Sie gibt Einblick in ihr vielfältiges kreatives Schaffen – eine Reise, die von der Schwere gezeichneter Porträts über Trost spendende Worte bis hin zu lichtvollen Malereien führt.

TrostWorte

Vernissage mit Trostworten von Christina Brudereck

Wir alle erleben Schweres und Verlust. Wir können versuchen zu trotzen durch Klagen, Weinen und Aushalten. Darüber schreibt Christina Brudereck in ihrem Buch Trotzkraft, das im Mittelpunkt dieser Ausstellungseröffnung zu Take comfort steht. Hinter ihrem Schreiben steht die Suche nach Resilienz, Widerstandskraft und Ausdauer. Die Frage nach Lebensmut, der uns in der Krise hält. Freuen Sie sich auf bewegende Texte, die durch die Ausstellung mit ihrer Lichtinstallation eine besondere Kraft entfalten.

Termin Do, 13.11.2025

Beginn / Ende 19.00 / 21.30 Uhr Mit Christina Brudereck Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr kostenfrei

Im Zentrum steht mit „Take Comfort“ eine interaktive Licht- und Musikinstallation, die den Besuchenden die Möglichkeit bietet, Trost nicht nur zu spüren, sondern selbst zu gestalten. Näheres zur Ausstellung finden Sie auf Seite 24 in diesem Heft. Die Ausstellung lädt dazu ein, sich existentiellen Fragen zu nähern – nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit Herz und Seele.

Termin Do, 13.11.2025 – Di, 25.11.2025 Beginn / Ende 12.00 / 19.00 Uhr Mit Rebecca Gischel

Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang

Einritt frei

Ort Ehemalige Karmeliterkirche, Karmeliterstr. 1, 80333 München

TrostLieder

Auf Entdeckungsreise durch die Tradition der Trostlieder

Der Schatz geistlicher Trostlieder spricht Herz, Seele und Verstand gleichermaßen an. Die Lieder sind Kraft-Werke und Mut-Ressourcen, die auch einfach mal nur trösten. Erfahren Sie Wissenswertes zu den Liedern und singen Sie sich gerne mit allen Teilnehmenden buchstäblich mal für einen Moment frei von Sorgen. Es begleitet am Klavier Dr. Alexander Heisig.

Termin Do, 20.11.2025

Beginn / Ende 19.30 / 21.30 Uhr

Mit Dr. Alexander Heisig

Verantwortlich Dr. Stephan Mokry Teilnahmegebühr Spenden erwünscht Anmeldeschluss Mi, 19.11.2025, Tickets an der Abendkasse erhältlich

und Tod haben, dann können neue Abhängigkeiten entstehen. Die Säkularisierung der Gesellschaft wird von vielen als Befreiung wahrgenommen, doch Freiheit fordert Verantwortung. Ein vermeintlich freies Leben will gestaltet werden. Freiheit ruft nach Selbstermächtigung, und die braucht Möglichkeiten der Aufklärung und des Austauschs mit anderen. Für ein selbstbestimmtes Leben reicht es nicht, sich von Traditionen abzuwenden, ohne sich konkret zu fragen, wie individuelle Rituale, Formen des Abschieds, der Trauer und der Bestattungskultur aussehen können bzw. zu gestalten sind. Nicht andere sollten darüber entscheiden, was gut für einen heilsamen und individuellen Umgang mit Verlusten ist, sondern jeder für sich. •

Künstlerin Rebecca Gischel: „Meine Kunst erforscht die Tiefen der menschlichen Seele mit ihrer schöpferischen Kraft und Unendlichkeit, in der wir bis über den Tod hinaus miteinander verbunden sind.“

TrostWege

Finissage mit Gespräch Was tröstet uns angesichts von Leid und Endlichkeit? Aus künstlerischer und philosophischer Perspektive nähern wir uns in diesem Gespräch der Frage, was die scheinbar unvermeidlichen negativen Dimensionen des Lebens für uns bedeuten und wie man mit ihnen umgehen kann. Die Philosophie scheint bei solchen Fragen auf Grenzen der Sprache zu stoßen, die sich in der Kunst überschreiten lassen. Darüber kommen die Künstlerin von Take comfort, Rebecca Gischel, und der Philosoph Rico Gutschmidt ins Gespräch.

Termin Di, 25.11.2025

Beginn / Ende 19.00 / 21.00 Uhr

Mit Prof. Dr. Rico Gutschmidt, Rebecca Gischel, Dr. Claudia Pfrang Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr kostenfrei

UNSERE TOP-VERANSTALTUNGEN ZUM SAISONTHEMA

VON KLEINEN UND GROSSEN ABSCHIEDEN

UNSERE VERANSTALTUNGSREIHE ZUM SAISONTHEMA

Ist mein „normal“ dein „normal“?

Trauer und gesellschaftliche Normen

An diesem Abend sprechen wir über die verschiedenen Arten von Trauer und wie unterschiedlich Menschen auf Verluste reagieren. Und fragen, was den Betroffenen hilft und wie wir einen besseren Umgang mit entrechteter oder nicht gesehener Trauer finden können. Der Online-Vortrag gibt mit anschließendem Gespräch und kleinen Reflexions-Übungen auch Impulse für die Begegnung mit trauernden Menschen oder für die eigene Situation als trauernde Person.

Termin Di, 18.11.2025

Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr

Mit Dr. Heidi Müller

Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz, Anne Gruber

Teilnahmegebühr EUR 9,00

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Mo, 10.11.2025

„Ikarus stürzt“ –mein Tumor, meine Filme und mein neues Leben auf Zeit

Lesung und Gespräch

Ein Hirntumor wirft Filmemacher Max Kronawitter aus der Bahn – seine Erfahrungen schildert er in einem Buch: tiefsinnig, bewegend, humorvoll. Johannes Hitzelberger liest Passagen aus dem Buch, die zum Einfühlen anregen. Heike Kronawitter wird ihre Sicht als Angehörige dazulegen. Im Anschluss kommen wir mit Max und Heike Kronawitter ins Gespräch.

Termin Di, 07.10.2025

Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr

Mit Max und Heike Kronawitter, Johannes Hitzelbeger

Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr EUR 6,00

Ort Café Luitpold, Brienner Str. 11, 80333 München

Anmeldeschluss Mo, 06.10.2025

Trauer und Trost –christliche und buddhistische Aspekte im Vergleich

Interreligiöse Betrachtungen

Mit Jesuit und Zen-Meister Stefan Bauberger SJ sprechen wir über den sehr unterschiedlichen Umgang mit Tod, Trauer und Trost im Christentum und im Buddhismus. Während die christlichen Riten und die Auffassungen von Trauer und Trost auf dem Glauben an einen personalen Gott und die Hoffnung auf Auferstehung und das ewige Leben beruhen, gibt es das im Buddhismus nicht. Wie kommt es dann, dass buddhistische Strömungen derzeit vermehrt Zulauf erfahren und als attraktiver wahrgenommen werden?

Termin Fr, 26.11.2025

Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr

Mit Prof. Dr. Stefan Bauberger SJ Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz

Teilnahmegebühr EUR 9,00

Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Di, 23.11.2025

TrauerWORT

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll“

Begegnung mit Trauernden und Kondolenzschreiben

Wenn man plötzlich im eigenen Umfeld mit dem Tod konfrontiert ist, ist die Unsicherheit groß. An diesem Abend erhalten Sie einen Einblick in das Empfinden von Trauernden und wie man ihnen mit Worten begegnen kann. Gemeinsam üben wir das Schreiben von Kondolenzbriefen und fragen uns, welche Worte Trost geben können.

Termin Fr, 31.10.2025

Beginn / Ende 17.00 / 19.00 Uhr

Mit Susanne Bauer, Heidi Oberleitner-Reitinger

Verantwortlich Anne Gruber

Teilnahmegebühr kostenfrei

Ort haus am ostfriedhof, St. Martin-Str. 39, 81541 München Anmeldeschluss Mo, 20.10.2025

Digitaler Trost und Trauerkultur in Zukunft

Vortrag, Gespräch und Diskussion

Über Chancen und Risiken digitaler Formen von Trauer und Trost sprechen wir mit Hendrik Lind, dem Gründer der digitalen Vernetzungs-Plattform „Trosthelden.de“, auch Initiator und Betreiber der neuen Trost-KI „Aurora“, die personalisiert und interaktiv trösten können soll. Neue Wege des gemeinsamen Erinnerns und Tröstens eröffnen sich damit. Aber birgt der Rückzug ins Digitale auch Gefahren für die mentale Gesundheit? Und welche Rolle spielt der Einsatz von KI dabei, Trauer und Einsamkeit personalisiert zu begegnen?

Termin Di, 09.12.2025

Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr Mit Hendrik Lind Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 9,00 Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Fr, 05.12.2025

Trost finden –

Was gibt uns Trost?

Wo und wie können wir Trost finden, wenn wir ihn brauchen? Und wie können wir selbst Tröstende für andere Menschen sein? Diesen Fragen werden wir gemeinsam und vertieft nachgehen in diesem ganztägigen Seminar im Gästehaus St. Martin des Klosters Bernried – wunderbar gelegen am Starnberger See. Im Austausch über Texte und Bilder, mit verschiedenen Übungen und Meditation erfahren wir, worin Trost bestehen kann und wie wir Trost finden.

Termin Sa, 15.11.2025

Beginn / Ende 09.30 / 17.00 Uhr Mit / Verantwortlich

Dr. Petra Altmann, Dr. Karin Hutflötz

Teilnahmegebühr EUR 90,00; zzgl. Verpflegungspauschale EUR 39,Ort Bildungshaus St. Martin, Klosterhof 8, 82347 Bernried Anmeldeschluss Fr, 20.10.2025

BILDUNGSFLAT

Buchen Sie diese

3 Online-Veranstaltungen, und Sie erhalten einen vergünstigten Paketpreis

3 Online-Veranstaltungen zu je EUR 9,00 buchen

Sie zahlen nur 21 € [statt 27 € bei Einzelbuchung]

Hier gehts zur Bildungsflat: Im Paket wird es günstiger!

erfahren Sie mehr

Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den Themen und Veranstaltungen des Saisonthemas auf unserer Website.

THEMEN

• Frauenfeindlichkeit greift um sich

• Komplexe Fragen zur Ethik der Erziehung

kommentar

Rückwärtsgang

DEMOKRATIE UND ETHIK

komplexe fragen zu erziehungsethik

DDas Bundeskabinett ist nicht paritätisch besetzt. Ein unbedeutender Zufall? Ein anekdotischer Beweis für den Rückgang feministischer Errungenschaften? Da Antifeminismus in direktem Zusammenhang mit antidemokratischen Tendenzen steht, gibt die fehlende Geschlechterparität des Kabinetts ein problematisches Signal.

Feminismus steht heute im Spannungsfeld zwischen Fortschritt und massivem Widerstand. Es formiert sich ein breit organisierter Antifeminismus, sowohl digital als auch analog. Dieser richtet sich nicht nur gegen feministische Anliegen, etwa die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen gesellschaftlichen Sphären, sondern gegen das demokratische Prinzip der Gleichwertigkeit selbst. Die Leipziger Autoritarismus-Studie stellt seit Jahren eine Zunahme sexistischer und antifeministischer Einstellungen fest: 2022 hatten laut Studie jeder dritte Mann und jede fünfte Frau ein geschlossen antifeministisches oder sexistisches Weltbild.

Die Amadeu Antonio Stiftung dokumentierte 2023 erstmals systematisch 372 antifeministische Vorfälle und zeichnet damit ein alarmierendes Bild: Frauen, queere Personen und Aktivist:innen werden beleidigt, bedroht und angegriffen – häufig aus politischen Motiven! Besonders besorgniserregend ist die Verschränkung von extrem rechten mit frauenfeindlichen Ideologien. Antifeminismus ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern wirkt als Brückenideologie, die Hass und Abwertung in die Mitte der Gesellschaft trägt. •

kathrin steger-bordon ist Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit

„Strafe muss sein!“ Darf Strafe sein?

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ist „gewaltfrei“ gleichbedeutend mit „straffrei“? Dürfen Eltern und pädagogische Fachkräfte Kinder bestrafen oder ist Strafe per se ein Instrument „schwarzer Pädagogik“ und tendenziell gewaltsam? // fragt thomas steinforth

KKinder überschreiten Grenzen und verletzen Regeln. All das gehört zu einer lebendigen Entwicklung. Allerdings: Was tun, wenn dieses Verhalten überhandnimmt und schädlich ist – für das Kind oder auch für Andere? Oft ist es ausreichend, mit den Kindern in ein Gespräch zu kommen, in dem auch Konfrontation und Ermahnung eine wichtige Rolle spielen können. Das gelingt vor allem dann, wenn die Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen und die Regeln nicht einfach auferlegt werden, sondern die Kinder den Sinn dieser Regeln verstehen und vielleicht sogar an

ihnen mitwirken können. Hier wird Kindern oft zu wenig zugetraut! Was aber tun, wenn das keine verhaltensändernde Kraft entfaltet? Können wir ganz ohne Strafe das Kind und seine Mitmenschen schützen und die moralische Entwicklung fördern? Oft heißt es, Eltern und Pädagog:innen sollten auf „Konsequenz statt Strafe“ setzen. Worin genau könnte der Unterschied bestehen? Werden das Verdeutlichen und Ziehen von Konsequenzen dem Kind eher gerecht als eine Strafe? Aber auch: Verschleiert diese Unterscheidung, dass de facto dann doch Bestrafung und Diszi-

Unser Leben und unser Zusammenleben geraten durch verschiedene Krisen unter Druck. Wir bieten Ihnen deshalb Bildungsformate rund um ethische Fragestellungen und die Demokratie als Regierungs und Lebensform. In diskursiven sowie partizipativen Projekten möchten wir Sie bestärken, sich an politischen Diskursen zu beteiligen und sich für demokratische Prinzipien einzusetzen.

Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Demokratie & Ethik

plinierung stattfinden und Macht ausgeübt wird? Verhindert diese Redeweise vielleicht, dass ethisch vertretbare Formen des Strafens von problematischen Weisen unterschieden werden können? Welche Ziele und Methoden des Bestrafens könnten (wenn überhaupt) als verantwortbar gelten?

Die Frage, ob und wie wir Kinder bestrafen dürfen oder gar sollen, diskutieren wir am 25. November 2025 in unserer Reihe „ETHIK | einfach spannungsreich“ mit Dr. Gottfried Schweiger, einem ausgewiesenen Experten für eine Ethik der Erziehung und Philosophie der Kindheit.

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung

eine auswahl unserer angebote

Demokratie leben

Lunch & Learn Ihre politische Mittagspause zum Wochenstart

In Kooperation mit dem Münchner Bildungswerk e.V. und dem Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde der Katholischen Kirche Bayern Gefördert durch das StMUK Bayern Die Online Reihe von DombergAkademie und Münchner Bildungswerk bietet wertvolles Wissen zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen in kompakter Form – kostenfrei direkt auf den Mittagstisch.

ETHIK | einfach spannungsreich

Mit der Widerspruchslösung zu mehr Organspenden?

Rund 8500 Menschen in Deutschland warten auf eine Organspende – viele vergeblich. Im Rahmen unserer Reihe diskutieren die Theologin Prof. Dr. Kerstin SchlöglFlierl und der Mediziner und Politiker Prof. Dr. Armin Grau, ob eine „Widerspruchslösung“ zu mehr Organspenden führen kann und ob sie ethisch vertretbar ist.

Termin Mi, 29.10.2025

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr

Mit Prof. Dr. Armin Grau MdB, Prof. Dr. Kerstin SchöglFlierl

Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 15,00; Studierende kostenfrei

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Di, 28.10.2025

„Strafe muss sein!“ Darf Strafe sein? Zu einer komplexen Frage einer Ethik der Erziehung

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung – so ein heute weit verbreiteter Konsens. Bedeutet das auch, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte Kinder grundsätzlich nicht bestrafen dürfen? Ist Strafen per se ein Instrument „schwarzer Pädagogik“ und tendenziell gewaltsam, also moralisch verwerflich?

Darüber sprechen wir mit dem Philosophen Dr. Gottfried Schweiger.

Termin Di, 25.11.2025

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr

Mit Dr. Gottfried Schweiger

Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 15,00; Studierende kostenfrei

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Mo, 24.11.2025

Praxisnah und auf den Punkt: Ein 20minütiger Impulsvortrag vermittelte fundiertes Wissen zu einer konkreten Frage.

Interaktive Diskussion: Danach können Sie mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden ins Gespräch kommen und neue Perspektiven gewinnen.

Flexible Teilnahme: Die Veranstaltungsreihe findet jeweils montags von 12.30 bis 13.15 Uhr Online statt – perfekt für die Mittagspause. Unkompliziert und gemütlich: Essen und Trinken sind ausdrücklich erlaubt.

Termine im Herbst: 22.9. Fluchtbewegungen in Zusammenhang mit aktuellen politischen Entwicklungen 6.10. Wie sind die aktuellen Machtverhältnisse im Nahen Osten?

20.10. Demokratie als Schlüssel zur sozialökologischen Transformation 10.11. Unverdiente Ungleichheit – Politische Wege zu mehr Verteilungsgerechtigkeit

Ehrenamt stärken

Ehrenamt stärken durch Vernetzung, Begleitung und Qualifizierung

Ehrenamt ist unerlässlich für eine solidarische Gesellschaft und eine lebendige Demokratie – und auch für die Kirche! Zugleich wird es schwieriger, Ehrenamtliche zu gewinnen. Wir erkunden Strategien, dieser Herausforderung zu begegnen und das Ehrenamt zu stärken, z.B. durch Vernetzung.

Termin Fr, 21.11.2025

Beginn / Ende 14.30 Uhr / 18.00 Uhr

Mit u.a. Prof. Dr. Martina Wegner, Johanna Sticksel, Dr. Claudia Pfrang, Franziska Steinich, Tabea Janson

Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang, Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr kostenlos

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Mi, 19.11.2025

THEMEN

• Zur Zukunft

unserer demokratischen Ordnung

veranstaltungsreihe

Die erschöpfte Demokratie? – Wege aus der Vertrauenskrise

Eine Online-Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde der Katholischen Kirche Bayern Gefördert durch das StMUK Bayern

Diese Expert:innen geben spannende Impulse:

Prof. Dr. Pascale Cancik ist Lehrstuhlinhaberin für Öffentliches Recht, Geschichte des europäischen Rechts und Verwaltungswissenschaften an der Universität Osnabrück.

Ann Cathrin Riedel ist Publizistin und Expertin für Digitalpolitik, Verwaltungstransformation und Demokratie.

Prof. Dr. Tanjev Schultz ist Professor am Journalistischen Seminar und am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Medien als Vierte Gewalt? –Journalismus und Demokratie in Zeiten von Polarisierung und Misstrauen Welche Rolle kann Journalismus in der Demokratie spielen? In Zeiten politischer Polarisierung und eines großen Misstrauens, gibt der Vortrag Einblicke in die Vertrauensforschung und in die Diskussion über aktuelle Herausforderungen des Journalismus.

Termin Di, 21.10.2025

Begin / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr

Mit Prof. Dr. Tanjev Schultz

Anmeldeschluss Di, 21.10.2025

Bürokratie – zwischen notwendiger Transformation, Digitalisierung und rechtslibertärem Abbaunarrativ Wir laden Sie ein zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Bürokratie jenseits populistischer Vereinfachungen – für alle, die verstehen wollen, wo echte Reformen nötig sind und wo pauschale Staatskritik zu kurz greift.

Termin Do, 20.11.2025

Begin / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr

Mit Prof. Dr. Pascale Cancik, Ann Cathrin Riedel

Anmeldeschluss Do, 20.11.2025

Verantwortlich Kai Kallbach, Kathrin Steger-Bordon

Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell *

Ort Online via Zoom

KOMPETENZZENTRUM

DEMOKRATIE UND MENSCHENWÜRDE

Die erschöpfte Demokratie? –

Wege aus der Vertrauenskrise

Eine Veranstaltungsreihe zur Zukunft unserer demokratischen Ordnung // von kai kallbach

DDie Demokratie steckt in einer Vertrauenskrise. In vielen westlichen Staaten – auch in Deutschland – schwindet Vertrauen in Institutionen und wächst die politische Polarisierung. Daraus ergeben sich grundlegende Fragen: Ist unsere demokratische Ordnung noch zeitgemäß? Und wie lässt sich das Vertrauen der Bürger:innen zurückgewinnen?

Eine erste Antwort auf die Frage, wie der Niedergang liberaler Demokratien gestoppt werden könnte, gab am 26. Mai 2025 Prof. Dr. Stefan Gosepath von der FU Berlin. In seiner grundlegenden Analyse der liberalen Demokratie vertrat er eine selbstkritische These: Die aktuellen Krisen entstehen nicht durch äußere Bedrohungen allein, sondern durch vereinseitigende Betonungen und praktische Anwendungsdefizite liberaler Normen.

So seien die zentralen Krisen unserer Zeit (Krise der Demokratie, – des Kapitalismus, – des Universalismus und die ökologische Krise) zwar geschichtlich gemeinsam mit dem Liberalismus verwoben, aber keineswegs notwendigerweise in den liberalen Prinzipien angelegt. Ganz im Gegen-

teil berufen sich gerade diejenigen, die diese Krisenphänome kritisieren explizit oder implizit selbst auf liberale Normen wie Mitbestimmung, wirtschaftliche (Chancen)Gleichheit, gleiche Menschenwürde oder Freiheit. Eine bloße Verteidigung bestehender Strukturen reiche dennoch nichtt aus, um die aktuellen Krisen zu überwinden. Vielmehr sei eine Selbsttransformation der demokratischen Ordnung und der bestehenden liberalen Skripte notwendig. So brauche es neben einer Reform des Kapitalismus, die die grassierende ökonomische Ungleichheit abbaut und einer neuen Interpretation der Rechte der Natur in Zeiten der globalen Klimakrise auch neue Institutionen der demokratischen Selbstbestimmung, da die bisherigen nationalstaatlichen Institutionen nicht in der Lage seien, globale Probleme allein über multilaterale Zusammenarbeit zu bewältigen. •

kai kallbach ist Projektleiter des Kompetenzzentrums Demokratie und Menschenwürde

THEMEN

DIVERSITÄT

kunstaktion

Menschenwürde ins Bild gebracht

Zum Internationalen Tag gegen Rassismus wurde der Freisinger Marienplatz zu einem Ort der Begegnung und des Gesprächs dank einer öffentlichen Kunstaktion zum Mitmachen // von magdalena falkenhahn

• Kunstaktion zum Internationalen Tag gegen Rassismus

Ob auf dem Freisinger Marienplatz oder im Sketchnotes-Seminar: Menschenwürde ist Thema Gleichberechtigung (oben) und Augenhöhe sind hier in Sketchnotes wunderbar umgesetzt

WWas bedeutet Menschenwürde für mich? Und was hat sie mit meiner Geschichte, meinen Werten, meiner Herkunft zu tun? Mit diesen Fragen beschäftigten sich Sprach- und Kulturmittler:innen Mitte März bei einem Workshop und tauschten sich aus. Daraufhin setzten sie, angeleitet von Sketchnotes-Trainerin Dagmar Köhler, ihre Gedanken visuell um. Dabei lernten sie die Technik der Sketchnotes kennen – eine einfache und kreative Methode, um abstrakte Konzepte in konkrete Bilder zu bringen. Entstanden sind dabei persönliche, aussagekräftige Zeichnungen rund um das Thema Menschenwürde.

Dabei ging es nicht um künstlerische Perfektion, sondern um die Möglichkeit, eigene Erfahrungen und Haltungen sichtbar zu machen, sich mitzuteilen – und etwas weiterzugeben.

Im Anschluss an den Workshop wurden die Zeichnungen als Postkarten gedruckt – mit einer Impulsfrage auf der Rückseite. Und diese Karten wurden schließlich am 21. März 2025 am Marienplatz in Freising verteilt, mit der Einladung zum Nachdenken, Weiterreden und Weitergeben.

Zusätzlich konnten Passant:innen unter Anleitung der Referentin selbst aktiv werden und eigene Sketchnotes zum Thema Menschenrechte zeich-

nen. So entstand gemeinsam ein Bild über Würde, Vielfalt und Engagement – sichtbar, kreativ und mitten in der Stadt.

Die Aktion zeigte eindrücklich, wie künstlerische Ausdrucksformen helfen können, abstrakte Begriffe wie Menschenwürde greifbar und erfahrbar zu machen – nicht im großen Diskurs, sondern nah an den Lebenswirklichkeiten der Menschen. •

magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung

THEMEN

• Der neue Papst –Wie geht‘s weiter?

• Wenn man vom Teufel spricht

kommentar

Ein mutiger Schritt

Es lasten große Erwartungen auf Papst Leo XIV. Sein Pontifikat wird mit Argusaugen beobachtet und jede Kleinigkeit kommentiert. Dem Papst bleibt kaum Zeit, um in diesem Amt anzukommen, das weltweit von medialem Interesse begleitet wird.

Spricht man mit Menschen, die ihm begegnet sind, hört man übereinstimmend, dass Leo gut zuhören kann – eine Fähigkeit, die für Menschen in Spitzenpositionen angesichts von schneller Taktung und Medienbeobachtung nicht immer leicht umzusetzen ist: jemandem sein Ohr zu schenken, aufmerksam zu sein, wenigstens für einen kurzen Moment der Begegnung ganz beim anderen zu sein. Eine solche Gabe ist etwas sehr Kostbares und von großer Bedeutung, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Zuhören: Das war der erste Schritt auf der Weltsynode, das prägt sie bisher wesentlich. Was das als Haltung in der Konsequenz bedeutet, zeigte sich nicht zuletzt darin, dass Papst Franziskus das Abschlussdokument als Teil des ordentlichen Lehramtes annahm. Es ist ein gutes Zeichen für die Kirche, dass Leo XIV. den Prozess weiterführen wird.

In anderen Zukunftsfragen wie der Frauenfrage und der kirchlichen Lehre zur Homosexualität darf man gespannt sein. Wird er hier als oberster Brückenbauer zwischen den verschiedenen kirchlichen Lagern vermitteln und sich auf die Seite derer stellen, die immer noch ausgegrenzt werden? Das wäre ein mutiger Schritt für eine Kirche in der Welt von heute. •

dr. claudia pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie

RELIGION & KIRCHE

zur ambivalenz der teufelsdarstellung

Abstoßend und verführerisch

Der Teufel ist hässlich, monströs, abschreckend und ekelhaft –so seine häufige Darstellung in der bildenden Kunst und Literatur (etwa in Heiligenlegenden). Derselbe Teufel kann aber auch in einer schönen und attraktiven Gestalt erscheinen und charmant auftreten. Diese spannungsreiche Ambivalenz in der Darstellung sagt einiges aus über unser Verständnis des Teufels oder „des“ Bösen. // von thomas steinforth

Der Kirchenväter-Altar von Michael Pacher in der Alten Pinakothek zeigt den Teufel als hässliches Monster.

Allerdings kann der Teufel auch schön erscheinen – oder beides zugleich, etwa wenn der Teufel in Heiligendarstellungen als erotisch ansprechender Jüngling erscheint, der seine hässlichtierischen Füße zu verbergen sucht. Diese attraktive, charmante Seite des Teufels reicht bis in die moderne, popkulturelle Rezeption des Teufel-Motivs, etwa wenn Al Pacino im Film „Im Auftrag des Teufels“ Frauen wie Männer in Versuchung führt und nur in kurzen Momenten seine „hässliche Fratze“ zeigt.

BBereits die alten Griechen kannten das Ideal der „Kalókagathía“, in der das Gute und das Schöne wesentlich zusammengehören. Auch in der christlichen Tradition ist Gott in einem vollkommenen Sinne ebenso gut wie schön. Da scheint es nur logisch zu sein, dass auf der anderen Seite das Böse hässlich ist und dass der Teufel als „leibhaftiger“ Inbegriff des Bösen wie ein abstoßendes Monster dargestellt wird. Ein lebenspraktischer Hinweis auf diesen Zusammenhang zeigt sich in unseren affektiven Reaktionen auf bestimmte Phänomene des Bösen: Manchmal reagieren wir nicht „nur“ mit Zorn, sondern mit einem „moralischen Ekel“ –weil sie uns abstoßend erscheinen.

Der Teufel (so die damit verbundene Idee) ist ein Verführer, der uns kraft seiner Schönheit böse Handlungen als gut erscheinen lässt. Damit verbindet sich eine Frage, die auch bleibt, wenn man nicht mehr an den Teufel glaubt: Können wir das Böse als Böses wollen (insofern radikal böse sein) oder entscheiden wir uns für das Böse, weil es uns irrtümlich als gut erscheint (wie z.B. Thomas von Aquin meint)?

Vom Teufel sprechen wir am 11.10. im GOTT.neu.denken-Modul: „Theologie ‚des‘ Bösen“. •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung

Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie gelingt Leben? Wir beschäftigen uns mit den Antworten, die die Religionen auf zentrale Fragen des Lebens geben. Wir eröffnen Diskurse und Diskussionen, damit Sie mehr vom Glauben wissen und verstehen, damit Sie spirituelle Traditionen kennenlernen und einer persönlichen Antwort auf die großen Fragen näherkommen können.

Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Religion & Kirche

eine auswahl unserer angebote

Zukunft im Blick

Papst Leo XIV.

–Eine erste Einschätzung

Seit seiner Wahl am 8. Mai wird das Auftreten von Papst Leo XIV. sehr aufmerksam beobachtet. Vermeintliche und tatsächliche Expert:innen kommentieren jede Kleinigkeit, interpretieren jedes Wort und jede Geste und wagen mehr oder weniger plausible Prognosen zum Verlauf seines Pontifikats. Etwas mehr als 100 Tage nach seiner Wahl kommen wir über erste, sich abzeichnende Tendenzen ins Gespräch mit drei Menschen, die dazu fundierte Einschätzung bieten können.

Termin Mo, 22.09.2025

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr Mit Tilmann Kleinjung, P. Felix Meckl OSA und Sr. Prof. Dr. Birgit Weiler MMS Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mo, 22.09.2025

Synodaler Weg –Aktuelle Veranstaltungen

In Kooperation mit der Hauptabteilung Theologie und Grundsatzfragen des Erzbischöflichen Ordinariats und dem Diözesanrat München und Freising Wir fragen nach dem Stand der Synodalität in Deutschland sowie der Weltkirche und diskutieren mit Beteiligten und Expert:innen! Ausführliche Infos auf unserer Homepage.

28.10.2025 Wenn sich Synodale weltweit vernetzen 19.00 Uhr / 20.30 Uhr

4.11.2025 Wird Synodalität verbindlich? 19.00 Uhr / 20.30 Uhr

30.1.2026 Live aus der 6. Synodalversammlung: Ist der synodale Weg noch auf dem Weg? 20.00 Uhr / 22.15 Uhr

Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang, Dr. Florian Schuppe

Teilnahmegebühr kostenfrei

Ort Online via Zoom

Umkehr!

Das Schweigen brechen

Aus unserer Reihe: Kirche sein angesichts des Missbrauchsskandals

In Kooperation mit den OrdensFrauen für MenschenWürde, dem Katholikenrat der Region München und Missio München Das Schweigen in Ordensgemeinschaften zu hinterfragen, ist ein mutiger Schritt. Welche Erfahrungen machten vom Missbrauch betroffene Ordensleute? Was macht es ihnen schwer, was unterstützt sie? Eine Einladung an alle, das Schweigen aufzubrechen und ins Erzählen zu kommen.

Termin Fr, 10.10.2025

Beginn / Ende 16.00 Uhr / 20.00 Uhr

Mit Sr. Marie-Pasquale Reuver, Dr. Barbara Haslbeck

Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr kostenfrei

Ort Missio München, Pettenkoferstr. 26-28, 80336 München

Anmeldeschluss Mo, 06.10.2025

#weiter.glauben Christliche Hoffnung

Utopie oder Haltung mit Zukunftspotential Aus einer biblischen und einer systematischen Perspektive nähern wir uns der Zukunftshoffnung des Christentums, die – wie viele immer wieder betonen – so wichtig für die derzeitige Welt voller Hoffnungslosigkeit ist. Was macht christliche Hoffnung aus? Welche Kennzeichen prägen sie? Worin unterscheidet sie sich von reinem Optimismus? Diese Fragen erörtern die Exegetin Sabine Biberstein und der Religionsphilosoph und systematische Theologe Malte Dominik Krüger.

Termin Mo, 01.12.2025

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.30 Uhr

Mit Prof. Dr. Sabine Biberstein, Prof. Dr. Malte Dominik Krüger

Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang

Teilnahmegebühr EUR 18,00; Studierende kostenfrei

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Mo, 01.12.2025

GOTT.neu.denken

Theologie „des“ Bösen

Wenn christlicher Glaube vom Teufel spricht Wir sprechen darüber, ob und inwiefern wir heute sinnvoll vom Teufel sprechen können. Wir lernen die Quellen des Teufelskonzepts in der jüdischen und christlichen Tradition und der Dogmengeschichte der Kirche kennen und diskutieren, ob dieses Konzept noch bedeutsam ist.

Ergänzend gibt es eine kurze Exkursion in die Jesuitenkirche St. Michael zur Besprechung des Hochaltarbildes.

Termin Sa, 11.10.2025

Beginn / Ende 09.30 Uhr / 16.30 Uhr

Mit Prof. Dr. Jürgen Bründl Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 65,00; inkl. kleiner Snacks, Kaffee und Getränke Ort Seminarraum Sankt Michaelsbund, Herzog-Wilhelm-Str. 5, 80331 München Anmeldeschluss Mi, 07.10.2025

60 Jahre

Nostra Aetate