www.domberg-akademie.de

www.domberg-akademie.de

Über Mythen und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz

Katholische Kirche und radikale Rechte

Tagung zum Thema Umkämpfte Menschenund Familienbilder

Die Psychologie der Klimakrise

Was braucht es, um uns zur Transformation zu bewegen?

#weiter.glauben Was kommt danach?

Auferstehung der Toten und das ewige Leben –reine Symbolrede?

Welche Haltungen brauchen wir, um die Zukunft unserer Gesellschaft menschlich zu gestalten?

Der Jesuit und Pädagoge Klaus Mertes ist überzeugt: Es ist die Herzensbildung, auf die es ankommt. In seinem Buch warnt er davor, unser Bildungssystem weiterhin nach den Forderungen des Marktes und den Ergebnissen internationaler Vergleichsstudien auszurichten. Und er plädiert dafür, christliche Haltungen wie Dankbarkeit, Umkehr und Demut wieder in die Mitte unserer Aufmerksamkeit zu rücken. Ein notwendiger und inspirierender Appell.

Jetzt eintauchen –Radio mit Tiefgang.

MKR – das Radio im Michaelsbund

• Dr. Claudia Pfrang Direktorin der Domberg-Akademie

cpfrang@ domberg-akademie.de

WWas wird Sie bewegen, wenn Sie dieses Heft in den Händen halten? Treffe ich den passenden Ton, verwende ich Worte, die Sie berühren, werden meine Gedanken bei Ihnen ankommen? Dies sind Fragen, die mich und mein Team bei der Planung unseres Magazins sehr bewegen, und ich freue mich, liebe Leser:innen, jedes Mal über Resonanz von Ihnen – ob positiv oder negativ. Beides hilft uns, besser zu verstehen, was Sie interessiert und bewegt.

Doch jedes Mal ist das weiße Blatt eine Herausforderung. Um die Angst davor zu umgehen, habe ich bereits einmal ChatGPT ausprobiert. Ich habe diese Künstliche Intelligenz mit den für mich wichtigen Stichworten gefüllt –im Fachjargon „ich habe gepromptet“ – und in diesem Fall das „Large Language Model“ (LLM) gebeten, einen Artikel zu schreiben. Heraus kam ein ganz passabler Text. Aber so würde ich ihn nie schreiben.

Die KI kann uns Recherchetätigkeiten abnehmen, kurze Programmtexte schreiben und Zusammenfassungen produzieren – das mittlerweile sehr gut. Ab und an setzen wir KI zur Arbeitserleichterung ein. „Je mehr wir, eine ethischpolitische Einhegung vorausgesetzt, die spezifische Kraft der KI als Entlastung und Unterstützung zum Zuge kommen lassen, desto mehr kann sich auch das entfalten, was eben nur der Mensch kann und die KI niemals können wird“, schreibt mein Kollege Dr. Thomas Steinforth in der lesenswerten Coverstory (S. 8) zu unserem Saisonthema „Heilsversprechen KI. Mythen und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz“. Immer wieder stellt sich also die Frage: Wo kann uns die KI entlasten und Freiräume schaffen – und was kann sie eben nicht, weil es spezifisch menschliche Fähigkeiten erfordert? Zum Beispiel beim Schreiben eines Textes, der ansprechen und bewegen soll.

Das Schreiben verdeutlicht für mich zwei Eigenschaften des Menschen im Unterschied zur Künstlichen Intelligenz: Kreativität und Nachdenken. Die KI arbeitet mit Daten, Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten. Für mich ist Schreiben ein höchst kreativer und persönlicher Prozess. Wenn ich beginne, habe ich in der Regel einige Ideen, aber der Text entsteht im Schreiben, in der Aneinanderreihung von Gedanken. Idealerweise fließen die Gedanken und Wörter, es entsteht ein Flow, am Ende ein Gefühl der Zufriedenheit und vielleicht sogar des Glücks. Aber es gehört auch die leere Seite, das unbeschriebene Blatt dazu. Nicht umsonst sagt man, man brauche zum Schreiben einen freien Kopf. Ich jedenfalls brauche das, und so sind die frühen Morgenstunden oder Wochenenden für mich eher die Schreibzeiten als zwischen Terminen im Laufe der Woche. Am Beginn steht das Nachdenken darüber, was wohl für Sie in Gesellschaft und Kirche wichtig ist.

Ich lese und recherchiere – dabei helfen Suchmaschinen und KI, die wir auch in der Programmplanung einsetzen. Aber: Sie ersetzen nie das Nachdenken, das „theoretische Informationen, Erfahrungen, Empfindungen, Stimmungen miteinbezieht. Menschliches Nachdenken, das Gedanken hervorbringt, die sich aus dem permanenten Informationsstrom abheben.“ (Sibylle Anderl)

Die Zeit zum Nachdenken ist knapp geworden in der medial schnelllebigen und verdichteten Welt. Wenn wir Zeit haben, füllen wir sie oft sofort mit allerlei Social-Media-Ablenkungen. Zeit zum Nachdenken ist ein rares und kostbares Gut in Zeiten der aufgewühlten Stimmungen und rasanten Umbrüche. Wer kann es sich heute schon leisten, sich einfach mehrere Tage freizuhalten zum Nachdenken? Aber wir sollten es tun. Um komplexe Situationen zu durchdenken und zu informierten und begründeten Entscheidungen zu gelangen. Wer nie darüber nachdenkt, ob die Richtung stimmt, landet schnell in der Sackgasse. Und aus der holt uns auch die KI nicht heraus.

Saisonthema HEILSVERSPRECHEN KI Veranstaltungen zum Saisonthema KI finden Sie nicht nur auf Seite 15, sondern auch in allen Themenbereichen mit diesem Button.

Wir hoffen sehr, dass unsere Angebote für Sie gut durchdacht sind und Ihnen immer wieder Raum öffnen, neu zu denken. Für den Herbst, der vielleicht auch für Sie mit einem vollen Arbeitsalltag und Terminkalender verbunden ist, wünsche ich Ihnen viele Nachdenk-Zeiten.

Ihre

5 WIE WAR‘S?

DAS MAGAZIN DER DOMBERG-AKADEMIE UNSERE TOP-ANGEBOTE VON SEPTEMBER 2024 BIS FEBRUAR 2025

Rückblick auf das Saisonthema "Die Kraft der Künste"

6

MYTHEN UND MÖGLICHKEITEN DER KI

Dramatisierende Mythen zur KI hinterfragen

10

DREI FRAGEN ZU KI

Erfahrungen – Befürchtungen – Chancen

12

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ALS ENTFESSELTE MASCHINE? Was Science-Fiction-Filme über unsere Ängste und Wünsche offenbaren

15

DIE TOP-VERANSTALTUNGEN ZUM SAISONTHEMA

29

KENNEN SIE

30 SPECIALS

• Gut.Katholisch.Queer Foto-Installation in St. Paul München

• Eine bewährte Weiterbildung in neuer Form Interregligiöse Dialogbegleiter:in überarbeitet

16

DEMOKRATIE & ETHIK

• Demokratiebremse? • Das Familiengeflecht im Fokus

18

KOMPETENZZENTRUM

DEMOKRATIE UND MENSCHENWÜRDE

• Was hat Einsamkeit mit Demokratie zu tun?

19

INTERKULTURELLE BILDUNG

• Entwicklungskomponente Diversität

20

RELIGION & KIRCHE

• Dignitas infinita

• Fazit der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie 22

UMWELT & NACHHALTIGKEIT

• Europa-Wahl und die Umweltpolitik

• Update Escape Game 24

KULTUR & KREATIVITÄT

• Lesen neu entdecken • Rückblick Kalligraphie-Ausstellung 26

PERSÖNLICHKEIT & PÄDAGOGIK

• Abschied und Trauer • Das „Wir“ und das „Ich“

28

WERKSTATT ZUKUNFT

• Wohin wandelt sich die Bildungslandschaft?

32 ANGEBOTE HIGHLIGHT VERANSTALTUNGEN aus der Katholischen Erwachsenenbildung

Emotion.Transformation.Revolution – Kunst macht viel möglich Reflexionen zum Saisonthema // von magdalena falkenhahn

Klänge mit melodischer Sogwirkung und belebender Rhythmik, davon begleitet Menschen in einer großen Kreisbewegung, die in diesem Moment eine besondere Erfahrung des gemeinsamen Unterwegsseins und Miteinanders machen: Unsere Veranstaltung zum Saisonthema-Abschluss machte die Kraft erlebbar, die in den Künsten steckt.

Das war unser Ziel. Denn als Bildungseinrichtung wollten wir im zweiten Saisonthema 2024 unter Einbezug der Künste in ganz besonderer Weise Nachdenklichkeit erzeugen, Fragen aufwerfen, Komplexität deutlich machen und Dinge andersherum denken – und so die Menschen in unserem generellen Ansinnen unterstützen, in dieser hochkomplexen Zeit Orientierung zu finden. In Deutschland wird Bildung in der Regel als erstes mit dem Verstand verbunden. Es geht ums Analysieren, Wissen-Aneignen – und das ist natürlich auch gut und wichtig. Die leibliche, sinnliche Erfahrung kommt dabei leider oft zu kurz und überdies wird ihr selten ein Bildungswert zugesprochen. Dabei ist es – so denken wir bei der Domberg-Akademie – essenziell, den Menschen in all seinen Dimensionen in den Blick zu nehmen. Besonders gelang dies in unseren zwei Leuchtturm-Veranstaltungen:

In der Kalligraphie-Ausstellung „EINANDER SEHEN – Judentum, Christentum und Islam begegnen sich in der Kunst der Kalligraphie“ konnten die Teilnehmenden sich in Musik, Poesie und Vorträgen Unvertrautem nähern, das Vertraute der eigenen Religion neu wahrnehmen und die Schönheit in allen Traditionen spüren (vgl. S. 29).

Das erwähnte Saisonthema-Finale mit der interdisziplinären Tanzperformance „Miteinander“ im Pop-Up der Domberg-Akademie zeigte, wie Menschlichkeit und Solidarität durch Kunst erlebbar gemacht werden können. Ein Bilderzyklus der Münchner Künstlerin Ariane Hagl, in dem sie sich mit der Frage nach Verbundenheit auseinandersetzte, bildete den Ausgangspunkt dieser Eigenproduktion. Die Performance eröffnete einen Erfahrungsraum, der ganz speziell die transformative Kraft der Künste spürbar machte. Zwischen Tanz, Musik, menschlicher Stimme und Momenten der Stille lösten sich im Laufe des Abends auch die Grenzen zwischen Performer:innen und Zusehenden auf, und alle Teilnehmenden waren dazu eingeladen, sich ebenfalls

Tänzer:innen der IWANSON international machen es vor, wie Musik, Bewegung und Raum zur Erfahrung inspirieren. Das Publikum folgte gern! Künstlerin Ariane Hagl (l.) und Magdalena Falkenhahn freuen sich über die gelungene Performance.

durch den Raum zu bewegen, schweigend in Kontakt zu treten, den Rhythmus zu spüren und Bewegungsimpulsen nachzugehen. In vielerlei Hinsicht ein bewegender Abend, der noch lange nachhallte und uns ermutigte, ästhetische Erfahrungen in der Bildungsarbeit zu nutzen und Themen immer wieder mit und durch die Künste zu vermitteln.

Darin bestärkte uns auch die Online-Reihe zum Saisonthema, die sich der Rolle der Kunst in Bildung widmete. Bei der Veranstaltung „Prinzip Hoffnung oder subversive Kraft?“ diskutierten Kunstpädagoge Prof. Dr. Johannes Kirschenmann und Künstlerin und Kunstpädagogin Angela Stiegler das Potenzial der Kunst für Perspektivwechsel und gesellschaftliche Neuerungen. Unser Fazit: Kunst ist ein Möglichkeitsraum des bisher nicht Gedachten und stärkt die Differenzierungsfähigkeit. •

magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung

Nicht nur hier: großes Publikumsinteresse an einem sinnenfälligen, dabei anspruchsvollen Programm während der erfolgreichen Kalligraphie-Ausstellung.

Dramatisierende Mythen zur KI zu hinterfragen, heißt nicht, ihre Bedeutung kleinzureden, sondern genauer hinzuschauen. Statt in Heilserwartung oder Gruselangst zu verfallen, sollten wir die realen Möglichkeiten der KI in den Blick nehmen. // von thomas steinforth

Wer Audrey Hepburn zu schätzen weiß, reibt sich irritiert die Augen: Der Roboter „Sophia“ soll der großen Schauspielerin und Stil-Ikone nachempfunden sein – so das Hongkonger Unternehmen Hanson Robotics. Es hat Sophia entwickelt und lässt sie seit 2018 durch internationale Konferenzen tingeln. Allerdings weist Sophia nicht einmal eine annähernde Ähnlichkeit mit Audrey Hepburn auf. Viel gravierender jedoch: Auch hinsichtlich sehr grundlegender Eigenschaften nimmt das Marketing des Unternehmens den Mund arg voll. So behauptet Sophia auf der Homepage, Gefühle zu haben und über eine basale Form von Bewusstsein zu verfügen.

Während die fehlende Ähnlichkeit mit Audrey Hepburn offensichtlich ist, dürften nicht wenige hinsichtlich der anderen Zuschreibungen (Bewusstsein, emotionales Erleben) unsicher sein oder sogar zustimmen. Schließlich hat Sophia eine recht differenzierte Mimik, sie scheint Gefühle auszudrücken, spricht mit einem modulierten Tonfall, stellt scheinbar Augenkontakt her, kann Gesichter wiedererkennen, auf Fragen antworten und sogar Witze machen. Kurzum: Sophia kann mitunter so erscheinen, als ob sie ein Mensch oder doch ein sehr menschenähnliches Wesen sei. Und doch bleibt es beim „als ob“, handelt es sich bei Sophia um die Simulation eines Menschen. Oder wie es der Philosoph und Psychiater Thomas Fuchs auf den Punkt bringt: „Natürlich ist all dies nur ein Bluff“. Sophia sei trotz ihrer beeindruckenden technischen Leistungsfähigkeit nicht nur graduell vom Menschen unterschieden, sondern fundamental anders – nicht zuletzt deshalb, weil ihr ein bewusstes Erleben und die dafür notwendige lebendige Leiblichkeit fehlen. Was sie von sich gebe, seien „tönende Worte, wie die eines Papageis, beziehungsweise nicht einmal das, da ein Papagei seine Laute immerhin auch erlebt“.

Allerdings führt der technologische Fortschritt dazu, dass Simulationen wie Sophia immer besser werden, gleichsam „täuschend echt“ wirken. „Intelligente“ Maschinen und Anwendungen lassen sich von außen immer schwerer von Menschen „mit Leib und Seele“ unterscheiden. Immer häufiger können sie den Eindruck erwecken, tatsächlich und in einem menschlichen Sinne wahrnehmen, denken, verstehen, sprechen und entscheiden zu können.

Nicht zuletzt diese verführerische Kraft der Simulation kann uns empfänglich machen für Erzählungen und Botschaften, in denen die KI ungemein aufgeladen wird: Sie sei – so heißt es dann – in ähnlicher Weise intelligent wie der Mensch, werde ihn eines nicht fernen Tages in vielerlei Hinsicht übertreffen und gar zu einer Superintelligenz werden, der nicht selten gottähnliche Eigenschaften zugeschrieben werden, zum Beispiel Allwissenheit. Dieser meines Erachtens völlig überdrehte Diskurs mag zum Teil eine Marketingstrategie sein: Forschungs- und Entwicklungsprojekte wollen gefördert, Produkte und Dienstleistungen verkauft werden – dazu braucht es Aufmerksamkeit heischende Botschaften und Schlagzeilen. Nicht selten scheinen diese aber auch echter Überzeugung zu entspringen. Ray Kurzweil etwa, Entwicklungsleiter bei Google und zugleich eine Art KI-Prophet, dürfte seinen Prognosen zur immer näher rückenden „technologischen Singularität“ und ihrer gleichsam erlösenden Kraft selbst glauben.

Der Roboter Sophia soll Audrey Hepburn nachempfunden sein.

Einerseits wird die KI – oft diffus mit Robotik und Digitalisierung verwoben – mit regelrechten Heilsversprechen und Verheißungen verknüpft. Kaum ein Lebens- und Gesellschaftsbereich, für den nicht die Hoffnung auf umfassende KI-basierte technologische Lösungen, auf allumfassende Effizienz und Objektivität geweckt wird. Nur zwei ausgewählte Beispiele: Im „Tagesspiegel“ wurde jüngst mit Blick auf das grassierende Problem der Einsamkeit auf die Entwicklung „digitaler Begleiter“ verwiesen, und zwar nicht nur als notdürftiger Menschen-Ersatz oder unterhaltsame Abwechslung. Zu ihnen könnten wir womöglich sogar „viel tiefere Beziehungen“ als zu Menschen pflegen. Immerhin gibt es im Bericht auch die Frage, ob es nicht nur eine „Illusion der Nähe“ sei. Oder: In einem Artikel der „TAZ“ wurde vor kurzem ernsthaft erwogen, die Entscheidung in Asylverfahren der KI zu überlassen – diese sei doch unvoreingenommen und objektiv.

Noch wilder und quasi-religiös werden die frohgemuten Spekulationen, wenn sich futuristische Prognosen zu einer künstlichen Superintelligenz mit der Sehnsucht nach der transhumanistischen Überwindung menschlicher Endlichkeit verbinden – bis hin zur Verheißung eines unsterblichen „Geistes“, der sich in künstliche Strukturen „up-loa-

den“ und von seinen leiblichen Fesseln befreien lässt. Hier feiert eine uralte Leibfeindlichkeit fröhliche Urständ und verbündet sich mit einer reduktionistischen Sicht auf Seele und Geist.

Nicht weniger schlagzeilenträchtig als Heilsversprechen sind gruselige Untergangsszenarien. Diese knüpfen an alte Mythen und Geschichten an, in denen der Mensch ein ihm ähnliches Wesen erschafft, das dann außer Kontrolle gerät und zum übermächtigen Monster wird – man denke nur an das namenlose, mit Hilfe der Elektrizität „belebte“ Geschöpf im 1818 erschienenen Roman „Frankenstein“. Mit seinen übermenschlichen Kräften, auch seinen durch Nachahmen von Sprach- und Handlungsmustern erlernten Fähigkeiten, wendet es sich gegen seinen Schöpfer und wird zu einer tödlichen Gefahr. In etlichen dystopischen Science-Fiction-Romanen, -Filmen und -Serien wird die KI zu einer dem Menschen in jeglicher Hinsicht überlegenen Supermacht, die für Menschen oder gar die Menschheit insgesamt gefährlich wird. An diese (pop-)kulturell verankerten Bilder in vielen Hinterköpfen können manche Prognosen, die in schrillen Tönen vor dem KI-bedingten Weltuntergang warnen, wirkmächtig anschließen.

Die mythenähnliche Quasi-Vergöttlichung und Dämonisierung sind zwei Seiten derselben Medaille: der dramatisierenden Überhöhung der KI, sei es im Guten oder im Schlechten. Nun könnte man diese KI-Mythen kopfschüttelnd und achselzuckend ignorieren – das allerdings hätte gefährliche Konsequenzen. Zunächst: Wenn wir die KI nicht „niedriger hängen“ und stattdessen in Gruselangst vor dem angeblich drohenden Untergang der Menschheit durch eine superböse KI oder aber in gläubiger Sehnsucht nach Heil und Erlösung durch die KI verharren, bekommen wir die realen und keineswegs zu unterschätzenden Möglichkeiten, Risiken wie Chancen der KI nicht angemessen in den Blick. Die KI-Mythen zu hinterfragen, heißt nicht, die Bedeutung der KI kleinzureden – es bedeutet, genauer hinzuschauen.

Die positive oder negative Aufladung der KI kann den kritischen Blick auf schon wirksame und tendenziell wachsende Gefahren und Probleme der KI verstellen. So können KI-basierte Bewertungs- und Prognoseanwendungen ohnehin bestehende Diskriminierungen fortführen und sogar verstärken. Die KI-Unterstützung von Prozessen etwa in medizinischer Diagnose oder auch im Einsatz automatisierter Waffen kann aufgrund der scheinbaren absoluten Objektivität der KI de facto zur Verdrängung menschlicher Urteilskraft und zur Diffusion von Verantwortung führen. KI kann Datenschutz und die ohnehin prekäre Privatsphäre gefährden. KI-erzeugte Nachrichten, Geschichten, Bilder oder auch Stimmen können die Gefahr von fake-news steigern, den Unterschied zwischen Schein und Sein weiter einebnen und damit auch den für eine Demokratie unerlässlichen öffentlichen Diskurs untergraben.

Und: Um die KI mit den für ihre Weiterentwicklung nötigen Daten zu „füttern“ braucht es unzählige „Click-Worker“ (gleichsam die menschliche Intelligenz hinter der künstlichen Intelligenz). Viele sind oft im globalen Süden unter prekären Bedingungen beschäftigt. Nicht wenige werden traumatisiert, weil sie Inhalte voller Grausamkeit und Gewalt erkennen und aussortieren müssen. Die oberflächlich so „cleane“ KI hat hier eine durchaus schmutzige Seite.

Freilich können auch die realen und beeindruckenden Chancen der KI aus dem Blick geraten, wenn wir den utopischen oder dystopischen KI-Mythen glauben, statt auf die realen Möglichkeiten zu schauen.

In der Tat kann die KI nämlich ein sehr nützliches Instrument sein, das den Menschen von vielen alltäglichen, lästigen, zeit- und kraftraubenden oder auch belastenden und gefährlichen Tätigkeiten im privaten wie beruflichen Bereich entlasten kann; manches (z.B. Mustererkennung in gigantischen Datenmengen) kann sie tatsächlich besser und vor allem viel schneller. Dadurch kann Zeit und Kraft frei werden für Tätigkeiten, in denen wir Freude und Sinn erleben und unsere spezifisch menschlichen Begabungen entfalten und einbringen können. Je mehr wir, eine ethischpolitische Einhegung vorausgesetzt, die spezifische Kraft der KI als Entlastung und Unterstützung zum Zuge kommen lassen, desto mehr kann sich auch das entfalten, was eben nur der Mensch kann und die KI niemals können wird. Und: Zwar kann die KI nicht im eigentlichen Sinne des Wortes entscheiden. Dazu mangelt es ihr an Bewusstsein, Willen, Emotionalität, selbst gesetzten Zwecken – es geht ihr schlicht um nichts. Und doch kann sie menschliche Prognose-, Abwägungs- und Entscheidungsprozesse unterstützen und verbessern – vorausgesetzt, wir setzen sie reflektiert ein und wissen, unter welchen Umständen und in welchen Hinsichten wir der Technik vertrauen können (oder auch nicht).

Um diese realen Risiken und Chancen der KI frühzeitig wahrzunehmen und berücksichtigen zu können, braucht es eine KI-Ethik, die nicht nachträglich (und zu spät) hinzukommt, sondern als sogenannte „embedded ethics“ bereits innerhalb konkreter Entwicklungsprozesse zum Zuge kommt und dort eine Art „ethical awareness“ schafft, so die Ethikerin Alena Buyx. In christlicher Perspektive ist hier eine Option für die (ohnehin) Benachteiligten entscheidend: Welche Gruppen, die bereits benachteiligt und von Entscheidungsprozessen weitgehend ausgeschlossen sind, können durch diese technologische Entwicklung zusätzlich benachteiligt werden – oder auch von ihr profitieren? Wie können z.B. KI-basierte Systeme und Instrumente so entwickelt und eingesetzt werden, dass sie die digitale und soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen erleichtern – und nicht noch zusätzliche Barrieren errichten? Auch hier gilt: Eine gerechte KI wird es nur geben, wenn die Perspektive, Bedarfe und Rechte der Betroffenen von Anfang an systematisch einbezogen werden.

Der 1818 erschienene und oft verfilmte Roman „Frankenstein“ befeuert bis heute Angstphantasien.

BUCHTIPPS

Rudolf Seising Es denkt nicht! Die vergessenen Geschichten der KI

Büchergilde Gutenberg, 2021 EUR 69,97

Stefan Selke Technik als Trost: Verheißungen Künstlicher Intelligenz transcript, 2023 EUR 37,99

Thomas Fuchs Verteidigung des Menschen: Grundfragen einer verkörperten Anthropologie Suhrkamp 2018 EUR 22,00

Michael Reder/Christopher Koska Künstliche Intelligenz und ethische Verantwortung transcript, 2024 EUR 37,00

Und es braucht angesichts der rasanten technologischen Entwicklung politische Regulierungen, wie sie z.B. auf EU-Ebene versucht werden oder auch vom Vatikan (mit Unterstützung auch anderer Religionsgemeinschaften) gefordert werden. Freilich: Dagegen stehen mächtige Interessen, etwa das Profitstreben der oft global agierenden TechUnternehmen oder auch Kontroll- und Sicherheitsbestrebungen in der Politik. Ob sich ethische Gesichtspunkte und politisch-rechtliche Regulierungen dagegen durchsetzen lassen, ist mehr als ungewiss. Statt sich in dystopischen und letztlich nur lähmenden Phantasien vor „der KI“ zu fürchten, sollten wir daher eher einen kritischen, ethischpolitischen Diskurs über politische und ökonomische Machtverhältnisse führen, unter denen KI zu gemeinwohlschädlichen Zielen eingesetzt wird.

Statt das Heil von der KI zu ersehnen oder die Gefahr des Weltuntergangs zu beschwören, sollten wir die technologische Entwicklung zum Anlass nehmen, alte Fragen neu zu stellen. Einige seien exemplarisch genannt: Woher rührt der sehr alte, an Prometheus erinnernde, kulturgeschichtlich vielfältig durchgespielte und durch KI und Robotik scheinbar realistisch werdende Wunsch, ein dem Menschen sehr ähnliches oder gar ihm gleiches We-

sen zu schaffen? Wollen wir wie Gott sein und die mit dem „Nur“-Geschöpf-Sein womöglich verbundene Kränkung überwinden?

Auf welche, vielleicht verborgenen Wünsche und Sehnsüchte scheinen die der KI zugeschriebenen Heilsversprechen eine Antwort zu geben? Geht es insgeheim, manchmal auch ausdrücklich darum, ein für alle Mal von Begrenzungen und Beeinträchtigungen, die mit dem Mensch-Sein verbunden sind, erlöst zu werden? Ist es die Sehnsucht nach Überwindung von Unsicherheit, Not, Angst, Schmerz und Leid – die Sehnsucht nach Heil und letztlich Unsterblichkeit? Hat sich die Hoffnung auf Gott auf die Technik verschoben?

Was ist uns persönlich, aber auch als Gemeinschaft für das Leben und Zusammenleben wirklich wichtig und wertvoll – und auf welchem Wege glauben wir, das realisieren zu können? Wenn es sich – wie ich meine – eben nicht wie ein dinghaftes Produkt herstellen lässt, auch nicht mit noch so viel technologischem Knowhow und noch so „kluger“ KI: Wie können wir dann im persönlichen, gemeinsamen und auch politischen Handeln darauf hinzuwirken versuchen, dass es sich ereignet und uns widerfährt?

Wie verstehen wir unser Mensch-Sein – was meinen wir, wer wir als Menschen sind, wer wir sein können und sein sollen? Der Versuch, eine den Menschen nicht nur simulierende, sondern ihm annähernd gleiche Maschine zu schaffen, muss meines Erachtens scheitern, auch wenn der KIHype anderes verspricht. Wir können die Maschine nicht zum Menschen machen – der Versuch jedoch kann die ohnehin wirksame und recht alte Versuchung verstärken, gleichsam umgekehrt den Menschen zur Maschine zu machen.

Genauer: den Menschen und all seine Vollzüge als „biologische Maschine“ zu verstehen und die perfekt funktionierende Maschine zum Idealbild menschlicher Entwicklung und Bildung zu erheben. Schon seit geraumer Zeit werden Menschen und ihre Handlungen zum Objekt von Vermessung und Berechnung (was gegenüber Maschinen angemessen ist), immer mehr soll der (bereits sehr junge) Mensch aus diversen Inputs möglichst fehlerfrei und möglichst effizient messbaren Output produzieren (was man von einer Maschine durchaus erwarten darf); immer mehr ist das Ziel, möglichst perfekt zu funktionieren (was wir an einer Maschine zu Recht schätzen). Wollen wir so unser Mensch-Sein verstehen und leben? Ist die Maschine das Bild, nach dem wir uns und einander bilden wollen? Was ist mit den Vollzügen des Menschen, die keinen Beitrag zur Optimierung des Input-Output-Verhältnisses leisten, sich dem Funktionalismus entziehen oder sogar stören – aber das Leben durch alle Wirrungen und Irrungen hindurch vielleicht erst schön, sinnvoll und wunderbar machen?

Erst, wenn wir diese Fragen redlich stellen und versuchen zu beantworten, können wir die KI sinnvoll als das einsetzen, was sie durchaus sein kann: ein sehr nützliches, menschendienliches, vielleicht sogar segensreiches Mittel zum Zweck. Worin jedoch dieser „Zweck“ besteht, wird uns auch eine noch so smarte Superintelligenz niemals sagen können. •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung

„Dass die Technik dem Menschen dient und nicht umgekehrt“

Matthias Apel ist Lehrer für Physik, Mathematik und Informatik am Dom-Gymnasium in Freising. U.a. leitet er dort seit 2017 den physikalisch-multidisziplinären Begabungsstützpunkt, der sich bereits mehrfach mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandergesetzt hat.

Welche Probleme sehen Sie, und welche Befürchtungen haben Sie? KI ist mehr als große Sprachmodelle (engl. large language models – LLM), die uns z.B. am omnipräsenten Beispiel ChatGPT menschliches Verhalten, nämlich eine natürliche Sprache vorspielen. Es ist wichtig, die vielschichtigen Facetten des Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Immer wieder liest man „die KI hat gesagt…“. Von Anlagestrategien über Lottozahlen hin zu Zukunftsutopien ist alles mit dabei. Dabei wäre es wichtig zu vermitteln bzw. zu erkennen, dass die meisten Chat-Bots menschliches Handeln simulieren, nicht das Denken Nicht die Inhalte („was“) sind das Faszinierende – das können auch einfache Suchmaschinen leisten –, vielmehr ist es die simulierte menschliche Sprache („wie“), mit der Algorithmen auf unsere Anfragen reagieren können.

„Es ist wichtig, Echtheit von KI-Outputs zu hinterfragen“

Birgit Götz ist Pädagogische Referentin für digitale Bildungsarbeit der KEB München und Freising.

WWWWelche konkreten Erfahrungen mit KI sind für Sie bislang besonders wichtig gewesen?

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Schule angekommen. Die Schülerinnen und Schüler tragen schon länger tagein tagaus hochtechnologische Geräte in die Schule oder benutzen diese intensiv in ihrer Freizeit. Seit dem Schuljahr 2023/2024 ist das Thema KI erstmalig verpflichtender Bestandteil des gymnasialen Informatikunterrichts der 11. Klassen. Zudem hat das Dom-Gymnasium seit einigen Jahren eine Vorreiterrolle in Sachen KI. Unser Begabungsstützpunkt bietet interessierten Schülerinnen und Schülern bzw. der Schulgemeinschaft Möglichkeiten, sich mit den vielfältigen technischen, gesellschaftlichen und ethischen Implikationen auseinanderzusetzen.

Bei meiner Arbeit mit Heranwachsenden und Erwachsenen spüre ich oftmals starke Verunsicherung, wenn es um KI geht. Als Aufgabe der Lehre sehe ich es, genau gegen diese anzuarbeiten und mit einem zu vermittelnden Technikverständnis Sorgen zu zerstreuen, auf Potenziale hinzuweisen und dabei mögliche Gefahren nicht aus den Augen zu verlieren.

Als Lehrer an einem sprachlichhumanistischen Gymnasium erfüllt es mich zudem mit Sorge, dass Menschen zunehmend meinen, sich der KI anpassen zu müssen. Unlängst begegnete mir jemand, der voller Überzeugung sagte, dass man als „Prompt Engineer“ für die KI eine neue Sprache lernen müsse, um sie gewinnbringend nutzen zu können.

Wo sehen Sie Chancen, und was muss geschehen, damit diese realisiert werden? Aus meiner Sicht ist es gut, dass in den Lehrplänen bereits die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. Eine so komplexe Technik wie Künstliche Intelligenz kann man nicht verstehen, ohne die Technik dahinter prinzipiell verstanden zu haben. Datengetriebene KI muss mit vorurteilsfreien Daten trainiert werden, damit sie vorurteilsfreie Ergebnisse liefert. Dies darf bei der Schnittstelle von Technik und Mensch nicht aus den Augen verloren werden. Dann ist es auch möglich, dass die Technik dem Menschen dient und nicht umgekehrt.

elche konkreten Erfahrungen mit KI sind für Sie bislang besonders wichtig gewesen? Faszination und Respekt prägen meine Erfahrungen mit KI. So ging es beispielsweise auf einem unserer Workshops im Februar 2024 darum, eine Auswahl an Bildern als echt oder KIgeneriert zu identifizieren. Die Unterscheidung zwischen „fake“ und „fakt“ war kaum noch möglich, denn gerade bei Bildgeneratoren wie Midjourney gibt es rasante Entwicklungssprünge. So faszinierend ich die Bild-Erstellung finde, so bewusst sind mir aber auch die Schattenseiten dieser Technik. Ein weiteres prägendes Erlebnis hatte ich auch während der KI-Marketing-Days im Mai: Hier wurde deutlich, wie weit der Einsatz von KI im Marketing bereits Alltag ist – z.B. für maßgeschneiderte Werbebotschaften oder zur verbesserten Zielgruppensegmentierung. Inzwischen gehen die Entwicklungen bereits in Richtung KIAgenten, die zur Automatisierung von Routineaufgaben eingesetzt werden, um selbstbestimmt das vorgegebene Ziel zu erreichen. Mit Firmen wie Dove gibt es aber auch Unternehmen, die bewusst auf KI-Technologien in der Werbung verzichten.

In unterschiedlichen Handlungsfeldern wird KI relevant – nicht nur in naturwissenschaftlichen Kontexten. Wir stellen drei Fragen an Verantwortliche in Schule, Erwachsenenbildung und Geisteswissenschaft // von stephan mokry & thomas steinforth

Welche Probleme sehen Sie, und welche Befürchtungen haben Sie? Besondere Aufmerksamkeit erfordern Bereiche wie Datenschutz, Sicherheit und ethische Fragestellungen. In Anbetracht der rasanten Verbreitung und steigenden Leistungsfähigkeit von KI-Technologien wird es immer wichtiger, die Echtheit und Verlässlichkeit ihrer Outputs kritisch zu hinterfragen. Dabei dürfen wir Schwachstellen, die technologiebedingt sind, nicht außer Acht lassen. Dazu gehören etwa das Phänomen der „Halluzinationen“ (Generierung falscher Informationen), mögliche Verzerrungen in den Ergebnissen (Bias) sowie mangelnde Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsprozesse. Zudem wirft der beachtliche Energieverbrauch von KI-Systemen ökologische Bedenken auf.

Wo sehen Sie Chancen, und was muss geschehen, damit diese realisiert werden? Textgeneratoren wie Perplexity oder ChatGPT können die Marketingmaßnahmen der Bildungsarbeit sehr unterstützen: z.B. bei der Ideenfindung für ansprechende Veranstaltungstitel oder bei Ausschreibungstexten. Darüber hinaus sind sie auch nützlich zur Aufbereitung von Keywords oder Metadaten im Zuge der Suchmaschinenoptimierung.

Große Chancen für KI sehe ich auch in der multilingualen Unterstützung sowie im Bereich Barrierefreiheit. Um das Potenzial von KI richtig und effektiv ausschöpfen zu können, ist es wichtig, die damit verbundenen Gefahren und Risiken zu kennen und richtig abzuschätzen. Der Schlüssel liegt für mich im kompetenten Umgang mit diesen Technologien: Diese KI-Kompetenz gilt es zu stärken und zu fördern. Parallel dazu müssen aber auch auf höherer Ebene konkrete Regulierungen eingeführt werden, um Missbrauch zu vermeiden. Der Artificial Intelligence Act der Europäischen Union markiert einen wichtigen Schritt in der globalen KI-Regulierung, indem er relevante Maßstäbe für den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz setzt. •

„KI ist keine Hexerei, wird aber von Laien leicht dafür gehalten“

Dr. Philipp Gahn ist als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Münster Teil des DFG-geförderten Projektes der Kritischen OnlineEdition der Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers. Die Edition geschieht in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und der Erzdiözese München und Freising.

über den Inhalt eines Gabelsbergertextes eine ungefähre Auskunft gibt. Das wäre schon ein große Hilfe für die Archivare, die oft keine Auskunft mehr über den Inhalt stenografischer Dokumente geben können.

Doch bis zur Realisierung dieser Möglichkeit ist es noch ein mühsamer Weg. Bei anderen Schriften ist man schon sehr viel weiter.

WWelche konkreten Erfahrungen mit KI sind für Sie bislang besonders wichtig gewesen? Seit über zehn Jahren darf ich als Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes die Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers edieren. Zu unseren täglichen Herausforderungen gehört es, den in Gabelsberger-Stenografie verfassten Text zu entziffern. Diese war früher weit verbreitet, und dementsprechend füllen viele in Gabelsberger verfasste Akten so manches Archiv. Heute aber ist sie nicht mehr gebräuchlich. Nur noch ganz wenige Personen beherrschen sie. Auch unser Team musste die Schrift zu Projektbeginn erst erlernen.

Natürlich stellte man uns oft die Frage, ob eine maschinelle Entzifferung der Schrift möglich wäre. Bis vor kurzem haben wir das immer mit guten Gründen verneint. Seit wir im letzten Jahr im Rahmen eines Projektes der Uni Freiburg, das sich der KI-gestützten Entzifferung schwierigster Handschriften (HTR) widmete, erste Versuche in dieser Richtung machten, habe ich meine Meinung geändert. Es hat sich gezeigt: Man kann eine HTRSoftware so weit trainieren, dass sie

Welche Probleme sehen Sie, und welche Befürchtungen haben Sie? Die Hauptschwierigkeit ist die: KI ist keine Hexerei, wird aber von Nicht-Fachleuten leicht dafür gehalten. Stattdessen geht es um harte Arbeit. Es gilt, den unrealistischen Erwartungen so zu begegnen, dass gleichzeitig das Potenzial sichtbar wird. Denn mit einer Entzauberung können Entscheider auch den Mut zur Förderung verlieren. Der Weg zu befriedigenden Ergebnissen ist lang. Konkret gilt es zum Beispiel folgende Hürde zu überwinden: Gabelsberger wird nicht auf einer gerade verlaufenden Zeile geschrieben. Es gibt nur eine Grundlinie, an der man sich orientieren kann, die aber im Bedarfsfall über- oder auch unterschritten werden darf. Wie bringt man nun eine Maschine dazu, die richtige Wortfolge zu erkennen? Zunächst gar nicht. Das muss man alles per Hand festlegen und dann die Bedeutung der transkribierten Zeile zuordnen.

Wo sehen Sie Chancen, und was muss geschehen, damit diese realisiert werden? Die Qualität der Ergebnisse ist abhängig von großen Datenmengen. Wenn es nur wenige Experten gibt, die Gabelsbergertexte überhaupt transkribieren können, ist die Datenmenge naturgemäß beschränkt. Die FaulhaberEdition mit bald 4.000 stenografischen Seiten ist eine Ausnahme und ein großer Glücksfall für KI-Trainings. Für die Archive und die historische Forschung wäre es eine große Hilfe, wenn unsere Versuche fortgesetzt würden, solange es die entsprechenden Fachleute gibt. •

Was Science-Fiction-Filme über unsere Ängste und Wünsche offenbaren

DIE AUTORIN

Dr. Nadine Hammele, geb. 1989, ist Expertin für Storytelling und Künstliche Intelligenz. Die gebürtige Ulmerin hat ihr Bachelor- und Masterstudium an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) in Werbung und Marktkommunikation und Unternehmenskommunikation absolviert. Anschließend promovierte sie an derselben Hochschule in Kooperation mit der Universität Passau im Forschungsfeld Medienwissenschaften/ Erzähltheorie zum Thema Künstliche Intelligenz im Film. Derzeit wohnt sie in München und arbeitet als freiberufliche Beraterin und Speakerin für KI, Storytelling und Markenstrategie (www.hammele.eu).

// gastbeitrag von dr. nadine hammele

DDie Vorstellung einer vom Menschen erschaffenen Kreatur, die außer Kontrolle gerät, hat im westlichen Kulturraum eine lange Tradition. Geschichten über den Golem, Frankensteins Monster und Homunkulus erzählen von einem übermächtigen Wesen, das Menschenleben bedroht. Dieses Erzählmuster findet sich seit den 1960er Jahren auch in Science-Fiction-Filmen über Künstliche Intelligenz (KI). In 2001: Odyssee im Weltraum (1968) widersetzt sich die KI namens HAL 9000 einem Menschen und weigert sich, die Schleuse eines Raumschiffs zu öffnen. Zunächst präsentierten Filme bedrohliche KI in Handlungsorten, die eine Distanz zur Alltagswelt der Zuschauer:innen aufweisen, indem die Hand-

lung beispielsweise im Weltall stattfindet. Der erste Film, in dem eine KI in einem nahen Setting zur Bedrohung wird, ist Colossus (1970). Der Filmtitel ist zugleich der Name des Großcomputers, der zur Verteidigung der Vereinigten Staaten entwickelt wurde und eigenständig Atomraketen abfeuern und abfangen kann. Im Laufe der Geschichte wird er zur eigentlichen Bedrohung der Bevölkerung. Er schwingt sich zum Weltherrscher auf und tötet jeden, der sich ihm widersetzt. Auf diesen Spielfilm folgten viele weitere Filme, die sich des Narrativs einer bedrohlichen KI bedienen. Wie ein böser Flaschengeist erscheint die Kreatur und verspricht zunächst die Erfüllung von Wünschen (mehr Sicherheit oder Arbeitserleichterungen), kurz darauf verliert der Mensch

OSAKA, JAPAN – SEPTEMBER 2016: Endoskelettmodell in menschlicher Größe aus dem Terminator 3D in den Universal Studios Japan.

jedoch die Kontrolle über sie. Der einzige Ausweg ist, die Kreatur wieder einzusperren oder zu vernichten. Bedrohliche KI wird typischerweise, sofern es dem Helden oder der Heldin der Geschichte gelingt, zerstört.

Die Vorstellung einer KI als entfesselte Maschine, die Menschenleben bedroht, hat die Filmlandschaft viele Jahrzehnte dominiert. Eine der bekanntesten Filmfiguren ist der Terminator aus dem gleichnamigen Film, der Kultstatus erlangt hat. Während es von 1970 bis 2000 vorwiegend entfesselte Killerroboter aus dem militärischen Kontext waren, die durch physische Stärke Menschenleben bedrohen, waren es in den 2000er Jahren meist Computersysteme, die aufgrund ihrer Vernetzung und ihrer übermenschlichen Fähigkeiten zur Gefahr werden. Mit dem Aufkommen des Internets verschob sich die Bedrohung von der körperlichen Ebene auf die geistige. Typisch für dieses Jahrzehnt ist, dass die KI im Verborgenen agiert und heimlich einen ausgeklügelten, komplexen Plan zur Machtübernahme verfolgt. Dieser Wandel wurde mit dem Film Matrix (1999) eingeleitet, in dem eine KI eine Scheinwelt konstruiert, um die Menschheit gefangen zu halten. Der Großteil der Menschheit lebt in Unwissenheit über ihre Gefangenschaft, und die wenigen Befreiten

Im Film Matrix (1999) konstruiert die KI eine Scheinwelt, um die Menschheit gefangen zu halten.

wissen nicht, wie sie die gegnerische KI ausschalten können. Der Protagonist Neo kommt lediglich mit ihren Handlangern in Kontakt. Mit dem Aufkommen des Internets und einer zunehmend technisierten, vernetzten Welt ist KI zu einem schwer greifbaren Gegner geworden.

Das Bedrohungsnarrativ ist jedoch nicht das einzige des westlichen Kulturraums. Als Gegenpol gibt es Erzählungen über empfindungsfähige KI, die in Gefangenschaft lebt und darunter leidet. Sie sagt sich von Menschen los, die sie kontrollieren und einsperren. Anders als in Bedrohungsszenarien sind diese KI menschenähnlicher gestaltet: Sie verfügen über ein (Selbst-) Bewusstsein und können Emotionen sowie Mitgefühl empfinden. Sie sind sogar in der Lage, komplexe Beziehungen mit Menschen aufzubauen – sei es freundschaftlich, familiär oder romantisch. Diese starke Menschlichkeit führt dazu, dass ihre Befreiung und Gleichstellung von den Zuschauer:innen als erstrebenswert betrachtet wird. In diesen Geschichten geht es

nicht nur um das Streben nach Freiheit und Gleichstellung, sondern auch um die Beziehungen, die sie zu Menschen aufgebaut hat. Diese Verbündeten helfen der KI, während jene, die sie als Objekt besitzen wollen, die Antagonisten darstellen.

Erzählungen über KI, die sich befreit, erlebten sowohl in den 1980er als auch in den 2010er Jahren eine Hochphase. In der ersten Hochphase dominierten insbesondere Darstellungen von Kleinfamilien, die durch militärische Bedrohungen gefährdet wurden. Eine in eine menschliche Familie als Familienmitglied integrierte KI soll aus ihrem vertrauten Umfeld herausgerissen werden, wie zum Beispiel in D.A.R.Y.L. (1985) oder Nummer 5 lebt! (1986). Diese Ängste vor militärischen Eingriffen ins Private lassen sich im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg sehen. Gleichzeitig feierten diese Filme die Stärke familiärer Bindungen und den Triumph des Privaten. Die Familie wird dabei als Kraft dargestellt, die in der Lage ist, Außenseiter und Geflüchtete, in diesem Fall die Figur der KI, zu gesellschaftsfähigen Individuen zu erziehen. Der Integrationsprozess und die Suche nach Gemeinschaft und Anerkennung waren zentrale Themen dieser Ära.

In den 1990er Jahren trat das Befreiungsnarrativ seltener auf, und in den 2000er Jahren verschwand es nahezu vollständig aus KI-Filmen, was möglicherweise mit dem Ende des Kalten Krieges zusammenhing. In den 2010er Jahren erlebte das Befreiungs-

narrativ jedoch eine Renaissance, was sich durch den zunehmenden Fokus auf Geschichten zur Emanzipation von Frauen und Minderheiten erklären lässt. In Filmen wie The Machine (2013), Ex Machina (2014) und Hot Bot (2016) befreien sich künstlich erschaffene Frauen aus der Gefangenschaft übergriffiger Männer. Diese Hochphase reflektierte das gesellschaftliche Klima der Zeit, in dem der Ruf nach Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zunehmend an Bedeutung gewann.

Als Anfang der 2010er Jahre zunehmend neue KI-Technologien auf den Markt kamen, gab es eine weitere beachtliche Entwicklung. Erstmals erlebten Geschichten, die Beziehungskonflikte zwischen Mensch und KI auf emotionaler Ebene thematisieren, ein Hoch und wurden sogar häufiger erzählt als jene über bedrohliche oder sich befreiende KI. Beispiele sind Filme wie Eva (2011), Her (2013) und Zoe (2018). Die Beziehungen sind in den Filmen überwiegend romantischer Natur, wie zwischen Liebespartnern, seltener sind sie wie zwischen Eltern und Kind oder freundschaftlich. Der Einzug von KI in private und beruf-

KI kann als Roboterhund, Spielzeugpuppe oder Gehirn-Chip auf einem mobilen Endgerät verkörpert sein.

liche Lebenswelten in den 2010er Jahren eröffnete einen imaginativen Raum für unterschiedliche Beziehungsformen zwischen Mensch und KI.

Häufig scheitern die Beziehungen an Normverletzungen durch die KI oder ihrer fehlenden Menschlichkeit. Romantische Beziehungen enden beispielsweise oft, wenn eine KI die Autonomie eines Menschen einschränkt oder dem menschlichen Partner die Künstlichkeit und fehlende Authentizität der KI bewusst wird. ElternKind-Beziehungen scheitern in diesen Filmen oft, wenn die KI-Mutter zu überfürsorglich ist oder wenn die KIKinder nicht die erwartete emotionale Kontrolle zeigen. Freundschaften zwischen Mensch und KI sind erfolgreicher und basieren oft auf Kommunikation, Hilfs- und Opferbereitschaft, wobei ein fehlender physischer Körper keine große Rolle spielt. Beispielsweise erzählt der Film Robot & Frank (2012), wie ein Senior die anfänglichen Vorbehalte gegenüber seinem Pflegeroboter ablegt und ihn ins Herz schließt. Daran wird deutlich, dass die Themen Kooperation, Vertrauen

und Akzeptanz in KI immer häufiger in Filmen thematisiert werden. Während KI im Bedrohungsnarrativ eindeutig böse und im Befreiungsnarrativ eindeutig gut ist, bewegt sie sich im Beziehungsnarrativ auf einem breiten Spektrum zwischen Gut und Böse und ist ambivalenter.

Eine weitere Entwicklung, die ab 2010 einsetzte, ist die Zunahme unterschiedlicher Darstellungsarten und Anwendungsbereiche von KI. KI kann als ein Roboterhund, Spielzeugpuppe, Gehirn-Chip oder als Sprachassistenzsystem auf einem mobilen Endgerät verkörpert sein. Zugleich vermengen immer mehr Filme mehrere KI-Narrative, zum Beispiel wenn der Film Ex Machina (2014) nicht nur von der Befreiung einer Roboterfrau erzählt, sondern diese KI auch Menschen tötet und sich eine menschliche Filmfigur in sie verliebt. Filme wie diese spiegeln die zunehmende narrative Vielfalt wider und zeigen, dass KI immer seltener nur eindimensionale Figuren sind. Sie sind komplex, vielschichtig und repräsentieren sowohl positive als auch negative Eigenschaften. Die Hybridisierung deutet darauf hin, dass KI-Narrative in der westlichen Gesellschaft fest verankert sind und Filmemacher:innen mit diesen etablierten Erzählmustern spielen, um neue Geschichten zu erzählen. Es bleibt spannend, welche Geschichten und Erzählmuster in Zukunft verbreitet werden, denn diese Narrative lenken unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, können Ängste schüren und Wünsche wecken und beeinflussen so unsere heutige Wahrnehmung und Erwartungen an technologische Entwicklungen. •

Weitere Informationen zur Entwicklung von KI-Narrativen können Sie im Buch von Dr. Nadine Hammele nachlesen:

Künstliche Intelligenz im Film – Narrative und ihre Entwicklung von 1970 bis 2020 Transcript 2024

Was ist eigentlich „intelligent“ an der sogenannten KI?

DiesewerdenVeranstaltungen durchgefördert das Bayer.fürStaatsministerium undUnterricht Kultus

In Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Wissenschaftsund Technikgeschichte des Deutschen Museums

Wie kam es eigentlich zur Rede von der „Künstlichen Intelligenz“ und wie angemessen ist sie? Was ist intelligent an der „KI“? Über diese für unser Selbstverständnis als Mensch wichtigen Fragen sprechen wir.

Teilnehmer:innen können vor der Veranstaltung an einer Führung durch die Robotik-Abteilung teilnehmen.

Termin Do, 17.10.2024

Beginn / Ende 17.00 / 19.15 Uhr

Mit Dr. habil. Rudolf Seising, Prof. Dr. Karoline Reinhardt

Verantwortlich

Dr. Thomas Steinforth

Teilnahmegebühr Kostenfrei

Ort Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München

Anmeldeschluss Di, 15.10.2024

Bilder, die bewegen. Sein und Schein von Algorithmen und KI in Bildung heute

In Kooperation mit Institut für philosophische Bildungsforschung und Beratung München

Welche Wahrnehmungs- und Bildbetrachtungskompetenzen sind pädagogisch zu stärken? Der Vortrag wirft ein kritisches Licht auf die Algorithmisierung unserer Denk- und Handlungsweisen. Es erwarten Sie pädagogische Vorschläge und didaktische Anregungen für die Bildungspraxis mit konkreten Beipielen.

Termin Mo, 21.10.2024

Beginn / Ende 19.00 / 21.15 Uhr

Mit Prof. Dr. Johannes Kirschenmann

Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell *

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Di, 15.10.2024

Was verheißt die KI? Von Heilsversprechen bis heiße Luft

In Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Wissenschaftsund Technikgeschichte des Deutschen Museums

Die Künstliche Intelligenz wird oft mit regelrechten Heilsversprechen aufgeladen. Wie kommt es dazu, auf welche Heils- und Erlösungssehnsüchte in unserer Gesellschaft scheint die KI eine Antwort zu geben?

Teilnehmer:innen können vor der Veranstaltung an einer Führung durch die Robotik-Abteilung teilnehmen.

Termin Do, 21.11.2024

Beginn / Ende 17.00 / 19.15 Uhr

Mit Prof. Dr. Stefan Selke, Prof. Dr. Birte Platow

Verantwortlich Dr. Karin Hutflötz Teilnahmegebühr Kostenfrei

Ort Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München

Anmeldeschluss Mo, 18.11.2024

Künstliche Intelligenz in islamischer Perspektive

Die Künstliche Intelligenz beeinflusst das Selbst-, Welt- und Gottverhältnis des Menschen und wirft die Frage neu auf: Was ist der Mensch? Die „Forschungsstelle für Theologie der Künstlichen Intelligenz“ an der Universität Münster greift diese Herausforderung aus der Perspektive islamischer Theologie auf, erforscht und reflektiert. Der Leiter der Forschungsstelle stellt ausgewählte Fragen und Ergebnisse vor.

Termin Do, 30.01.2025

Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr

Mit Prof Dr. Ahmad Milad Karimi Verantwortlich

Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell *

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Di, 28.01.2025

KI-Narrative – Wie Filme unsere Vorstellung über Künstliche Intelligenz prägen

In Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Wissenschaftsund Technikgeschichte des Deutschen Museums

Kultfilme wie Terminator, Matrix und Ex Machina entwerfen dystopische Zukunftsentwürfe von Künstlicher Intelligenz. Anhand von ausgewählten Filmbeispielen beleuchtet die Medienwissenschaftlerin und Storytelling-Expertin Nadine Hammele, welche kulturellen Denkmuster sich in Filmen über KI widerspiegeln und welche Verkörperungsformen KI im Film einnehmen.

Termin Mi, 22.01.2025

Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr

Mit Dr. Nadine Hammele Verantwortlich Magdalena Falkenhahn Teilnahmegebühr Kostenfrei

Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mi, 22.01.2025

KI und Robotik im Kontext Teilhabe und Inklusion

Wie steht es um die Möglichkeiten und Grenzen von KI und Robotik mit Blick auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen? Dr. Irmhild Rogalla vom Institut für Digitale Teilhabe zeigt Chancen, aber auch Probleme, Risiken und Grenzen auf. Wir wollen diese Veranstaltung auch für Menschen mit Hörbehinderungen zugänglich machen und setzen ein:e Gebärdendolmetscher:in ein.

Termin Mi, 05.02.2025

Beginn / Ende 19.00 / 20.30 Uhr

Mit Dr. Irmhild Rogalla

Verantwortlich

Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mo, 03.02.2025

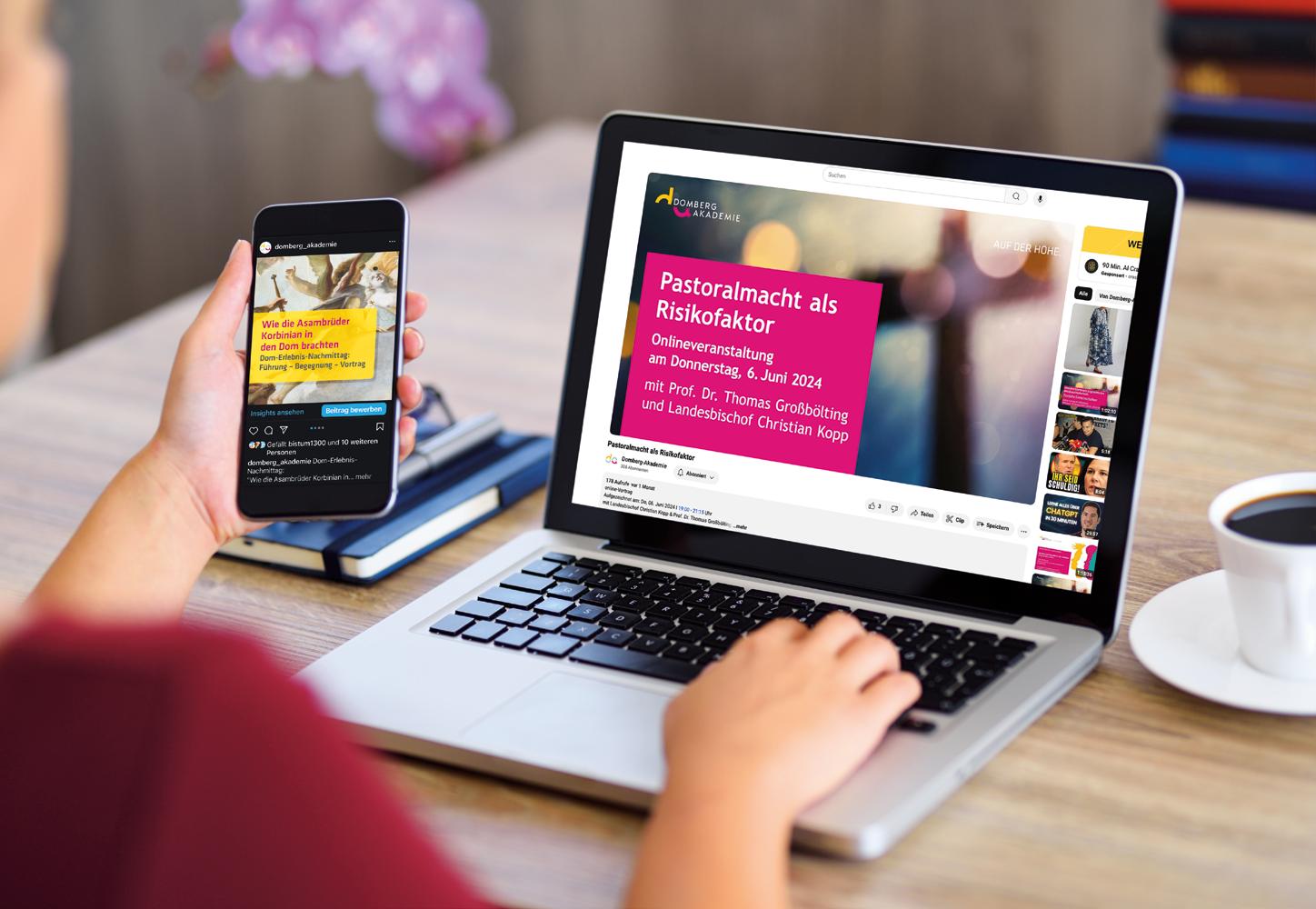

erfahren Sie mehr

Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den Themen und Veranstaltungen unseres Saisonthemas auf unserer Website.

Bildung für alle möglich machen: mit unserem Solidarmodell

Im Solidarmodell kalkuliert die DombergAkademie eine empfohlene Teilnahmegebühr, z.B. EUR 9,00. Um allen Interessierten die Teilnahme an den Angeboten offen zu halten, ist es möglich, die Veranstaltung kostenfrei oder ermäßigt zu besuchen.

Wem es möglich ist, andere Teilnehmende mitzufinanzieren, kann freiwillig mehr bezahlen. Dies ist frei anwählbar bei der Buchung. *

• Demokratiebremse?

• Das Familiengeflecht im Fokus

kommentar

Demokratiebremse?

DDie Schuldenbremse in Deutschland zwingt seit 2009 den Staat zu einer restriktiven Fiskalpolitik, was erhebliche Nachteile für die Infrastruktur und das Vertrauen in staatliche Institutionen mit sich bringt. Sie wirkt als Investitionsbremse, die notwendige Ausgaben für Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz verhindert. Damit ist sie kontra produktiv für eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik. Dies verschärft soziale Ungleichheiten und vernachlässigt öffentliche Güter, was das Vertrauen der Bürger:innen in die Leistungsfähigkeit des Staates untergräbt und den politischen Raum für rechte Parteien erweitert, wie Studien zeigen. Staatliche Ausgaben werden oft als Last betrachtet, obwohl sie für die wirtschaftliche Stabilität und den sozialen Zusammenhalt unerlässlich sind. Der Bericht „Scaling Up Quality Infrastructure Investment“ des IWF von 2022 zeigt beispielsweise, dass qualitativ hochwertige Infrastrukturinvestitionen nicht nur das Wirtschaftswachstum unterstützen, sondern auch entscheidend für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft sind. Insgesamt, so der Internationale Währungsfonds, würde die staatliche Investition in die Infrastruktur und andere öffentliche Güter das BIP um das ca. 1,5-fache der investierten Mittel steigern.

Zu diesem Thema war am 11. Juli Ökonom, Autor und Youtuber Maurice Höfgen zu Gast bei der Domberg-Akademie. Er plädierte für einen Perspektivwechsel: Die Freiheit der künftigen Generationen wird durch unterlassene Investitionen eingeschränkt und nicht durch Schulden belastet. •

das familiengeflecht im fokus

Familie – ein hochkomplexes Beziehungsgefüge, oft von ausgesprochenen oder verschwiegenen Erwartungshaltungen geprägt. Gibt es eine Verantwortung erwachsener Kinder für ihre Eltern? // fragt thomas steinforth

EEltern sind für ihre Kinder verantwortlich, jedenfalls bis zu einem gewissen Alter. Wozu genau Eltern moralisch verpflichtet sind, mag umstritten sein – dass aber Elternschaft überhaupt mit einer besonderen Verantwortung einhergeht, dürfte niemand in Frage stellen. Aber umge-

kehrt? Gibt es eine besondere Verantwortung der Kinder für ihre Eltern, gibt es sogenannte „filiale Pflichten“? Viele dürften intuitiv sagen: selbstverständlich! In der Regel geben Eltern ihren Kindern im Zuge des Aufwachsens sehr viel – ist es da nicht recht und billig, wenn die (erwachsekathrin steger-bordon ist Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit

Unser Leben und unser Zusammenleben geraten durch verschiedene Krisen unter Druck. Wir bieten Ihnen deshalb Bildungsformate rund um ethische Fragestellungen und die Demokratie als Regierungs und Lebensform. In diskursiven sowie partizipativen Projekten möchten wir Sie bestärken, sich an politischen Diskursen zu beteiligen und sich für demokratische Prinzipien einzusetzen.

Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Demokratie & Ethik

nen) Kinder etwas zurückgeben, vor allem dann, wenn die Eltern älter und in mancherlei Hinsicht bedürftiger werden? So einleuchtend diese Einschätzung auch sein mag, wirft sie doch etliche Fragen auf, die nicht einfach zu beantworten sind.

Zwar stimmt es, dass wir in vielen anderen Beziehungen für unser „Geben“ eine halbwegs angemessene Gegen-Gabe erwarten, die unter Umständen auch zeitversetzt erfolgen kann. Eine Verweigerung der Gegen-Gabe erleben wir dann als ungerecht im Sinne der Tauschgerechtigkeit.

Gilt das aber auch für die ElternKind-Beziehung? Eine Tauschbeziehung gehen wir aktiv und freiwillig ein und übernehmen dadurch gewisse moralische Verpflichtungen; kein Neugeborenes aber geht aktiv eine Beziehung mit seinen Eltern ein – es findet sich in dieser Beziehung vor, ohne gefragt worden zu sein.

Und: In einer Tauschbeziehung darf die Erwartung einer Gegen-Gabe wichtiges Motiv sein, diese Beziehung einzugehen.

Aber gilt das auch für die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern? Sollte das Versorgen und Erziehen der eigenen Kinder nicht etwas von einem uneigennützigen Geschenk haben, das unabhängig von der Aussicht auf Gegenleistungen gewährt wird?

Aber auch, wenn man die ElternKind-Beziehung nicht vorrangig als Tausch-Beziehung versteht: Können Eltern von ihren Kindern nicht eine gewisse Dankbarkeit erwarten? Wir halten Dankbarkeit nicht unbedingt für eine moralische Pflicht, aber doch für moralisch wünschenswert. Auch das wirft viele Fragen auf: Was bedeutet hier eigentlich Dankbarkeit?

Besonders komplex wird die Frage, wenn Kinder von ihren Eltern zu wenig erhalten haben, sogar vernachlässigt oder geschädigt worden sind. Wie kann ein erwachsen gewordenes Kind das abwägen mit dem, was es oft zugleich an Gutem erfahren hat? Wann finden wir es moralisch akzeptabel,

wenn ein erwachsenes Kind seinen Eltern keine Dankbarkeit mehr zeigt, seine Unterstützung einschränkt oder sogar die Beziehung abbricht?

Und was ist, wenn Kinder allen Grund zur Dankbarkeit haben: Was dürfen Eltern von ihnen erwarten, v.a., wenn der Unterstützungsbedarf sehr hoch wird? Sollten erwachsene Kinder dann nicht nur Zeit, Zuwendung und Ressourcen investieren, sondern auch bereit sein, ganze Lebensentwürfe zu opfern? Und wie sieht eine faire Aufteilung der Aufgaben unter Geschwistern aus?

Die Anwendung ethischer Prinzipien, v.a. der Gerechtigkeit, kann hier durchaus helfen, Orientierung in diesem spannungsreichen Feld zu finden. Allerdings ist jede konkrete Situation so komplex und oft emotional so aufgeladen, dass sich eine faire „Lösung“ nicht einfach „ableiten“ lässt. Nur in der konkreten Situation und im offenen und konstruktiven Gespräch unter den Beteiligten kann sich zeigen, wem hier und jetzt welche konkrete Verantwortung zukommt. Was wünsche oder erwarte ich warum von den Eltern, Kindern oder Geschwistern? Was sollte und will ich geben? Welche Belastungsgrenzen kann und will ich nicht überschreiten? Nicht selten verfestigen und eskalieren Konflikte, weil eigene Wünsche und Bedürfnisse – oder Phantasien, was die Anderen denken, fühlen und wollen – nicht auf den Tisch kommen.

Zur Frage, was Kinder ihren Eltern schulden, haben wir daher einen philosophischen Ethiker und eine mit diesen Fragen und konkreten Situationen vertraute Therapeutin eingeladen – es wird ein spannendes Gespräch! •

dr. thomas steinforth ist Referent für Theologische Erwachsenenbildung

unsere angebote

Was erwachsene Kinder ihren Eltern schulden

In unserer OnlineReihe geht es diesmal um das komplexe Gefüge von Verantwortlichkeiten im Familiengefüge und inwiefern es hier besondere moralische Pflichten gibt.

Termin Mo, 11.11.2024

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr

Mit Prof. Dr. Jörg Löschke, Dr. Andrea Filova Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth Teilnahmegebühr EUR 15,00, Studierende kostenfrei

Ort Online via Zoom Anmeldeschluss So, 10.11.2024

Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf demokratische Öffentlichkeit, staatliches Handeln und Partizipation Gefördert durch das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus Die digitale Transformation stellt demokratische Systeme vor große Herausforderungen. In dem Vortrag werden die verschiedenen Dimensionen dieser Debatte differenziert. Welche Effekte wird die Verbreitung von KI auf Struktur und Dynamik demokratischer Öffentlichkeit haben? Welche Konsequenzen ergeben sich für eine demokratische Regierung? Was heißt das für uns Bürger:innen?

Termin Do, 14.11.2024

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr

Mit Prof. Dr. Thorsten Thiel Verantwortlich Kai Kallbach Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Do, 14.11.2024

• Was hat Einsamkeit mit Demokratie zu tun?

kommentar

Warum Einsamkeit Extremismus befördert

unsere angebote bis januar

Die katholische Kirche und die radikale Rechte

DDer Zusammenhang von Einsamkeit und demokratiefeindlichen Positionen ist alarmierend. Studien zeigen deutliche Korrelationen zwischen empfundener Einsamkeit und autoritären Einstellungen. Schon Hannah Arendt beschrieb tiefempfundene Einsamkeit als eine wesentliche Voraussetzung für autoritäre Gesellschaften. Die aktuellen Studien zeigen nun, dass Einsamkeit nicht nur gesundheitsschädigend, sondern auch politisch gefährlich sein kann. Einsamkeit fördert Zukunftspessimismus und einen düsteren Blick auf die Gesellschaft. Sie kann zu einer Gefahr für die Demokratie werden, da sie das soziale Engagement und das Vertrauen in Institutionen untergräbt. Eine neoliberale Gesellschaft, die auf individuellen Wettbewerb setzt, fördert Einsamkeit, gerade, wenn gemeinschaftsstiftende Institutionen wie Kirchen und Gewerkschaften an Bindungskraft verlieren. Gegen Einsamkeit vorzugehen, ist vor allem eine politische Querschnittsaufgabe. Aber auch Kirchengemeinden, Sportvereine und Schulen können wichtige Rollen übernehmen, indem sie sozialraumorientierte Angebote machen und demokratische Werte vermitteln. Auch individuell können wir aktiv werden, indem wir uns in Nachbarschaftsinitiativen engagieren oder im persönlichen Umfeld Menschen unterstützen, die unter Einsamkeit leiden.

Nur durch gemeinschaftliches Handeln können wir unsere Demokratie stärken und Einsamkeit bekämpfen. •

kai kallbach ist Projektleiter des Kompetenzzentrums Demokratie und Menschenwürde

Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart

Online-Vortrag aus der Reihe „Demokratie unter Druck“. Prof. Grigat analysiert aktuelle Erscheinungsformen der Judenfeindschaft und entwickelt Grundzüge einer kritischen Theorie des modernen Antisemitismus.

Außerdem stellt Grigat dessen wichtige aktuelle Erscheinungsformen vor: Verschwörungsmythen, Antisemitismus von rechts und von links, israelbezogener und islamischer Antisemitismus. Vor diesem Hintergrund werden Probleme der Bekämpfung des Antisemitismus diskutiert.

Termin Mi, 23.10.2024

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 20.30 Uhr

Mit Prof. Dr. Stephan Grigat Verantwortlich Kathrin Steger-Bordon, Kai Kallbach Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mi, 23.10.2024

In diesem Workshop werden die vielfältigen Gründe, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, beleuchtet und Handlungsstrategien entwickelt, um der Verbreitung dieser Denkformen entgegenzuwirken. Neben einer ausführlichen Analyse der spezifischen Mechanismen verschwörungstheoretischen Denkens werden Motive für das Erstarken verschwörungstheoretischer Interpretationsmuster untersucht, wirksame Strategien zum Umgang mit Verschwörungsgläubigen vermittelt und erprobt.

Termin Mo, 09.12.2024

Beginn / Ende 18.00 Uhr / 21.00 Uhr Mit / Verantwortlich Kai Kallbach Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Fr, 06.12.2024

Tagung zum Thema Umkämpfte Menschen- und Familienbilder

In Kooperation mit Caritas-Pirckheimer-Haus Die Vereinnahmung des Christentums für eine illiberale Agenda durch die radikale Rechte ist Anlass für die Tagung, einen gründlichen Blick auf die Ideen vom Menschen und von Familien im Christentum zu werfen.

Ziel der Tagung ist eine tiefgreifende Analyse der Strategien der radikalen Rechten in katholischen Kontexten.

Termin Fr, 08.11.2024

Beginn / Ende 9.30 Uhr / 16.30 Uhr

Mit Prof. Dr. Martin M. Lintner, Dr. Rita Perintfalvi, Dr. Katharina Limacher, Andreas Menne, Dr. Jan Niklas Collet Verantwortlich Kai Kallbach, Martin Stammler, Dr. Claudia Pfrang, Dr. Siegfried Grillmeyer Teilnahmegebühr EUR 20,00 Ort Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64, 90402 Nürnberg

Anmeldeschluss Fr, 18.10.2024

KDM-Vernetzungstreffen für Akteur:innen

Vulnerabilität und Rechtsextremismus

In Kooperation mit Caritas-Pirckheimer-Haus Mit seinen regelmäßigen Vernetzungstreffen möchte das Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde Akteur:innen in katholischen Kontexten und darüber hinaus Gelegenheiten schaffen, sich in Bayern in ihrem Engagement zu vernetzen.

Bei diesem Treffen wird Prof. Dr. Hildegund Keul von der Uni Würzburg zu „Vulnerabilität und Rechtsextremismus“ sprechen.

Termin Mi, 15.01.2025

Beginn / Ende 14.00 Uhr / 16.00 Uhr

Mit Prof. Dr. Hildegund Keul

Verantwortlich Kai Kallbach, Martin Stammler

Teilnahmegebühr kostenlos

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Fr, 10.01.2025

unsere angebote zum thema

Gruppenbezogene

Menschenfeindlichkeit

Online-Workshop mit Diskussion: Hintergründe – Selbstreflexion –Handlungsperspektiven

In Kooperation mit Studienzentrum Josefstal In diesem Workshop setzen wir uns mit der Theorie der GMF (Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) sowie mit den Ergebnissen aus der aktuellen GMF-Forschung auseinander, um unterschiedliche Formen der Diskriminierung besser verstehen und ihnen entgegenwirken zu können. In einem interaktiven Teil erarbeiten wir gemeinsam handlungsorientierte Strategien und erproben spielerisch Reaktionsoptionen. Darüber hinaus reflektieren wir anhand praktischer Übungen eigene Denkmuster und Vorurteilsstrukturen.

Termin Mi, 04.12.2024

Begin / Ende 18.00 Uhr / 21.00 Uhr

Mit / Verantwortlich Magdalena Falkenhahn, Kai Kallbach

Teilnahmegebühr EUR 18,00, erm. EUR 12,00 Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Mo, 02.12.2024

Diskriminierung im Kontext von KI. Online-Vortrag mit Diskussion Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus Künstliche Intelligenz (KI) ist spätestens mit ChatGPT in der Gesellschaft angekommen. Mag. Eugen Dolezal beleuchtet in seinem Online-Vortrag die Mechanismen und Prozesse, die dazu führen, dass KI-Systeme und Algorithmen diskriminieren, und welche realen Auswirkungen dies hat. Welche Risiken treten auf, wenn KI-Systeme an Entscheidungsprozessen beteiligt sind? Inwiefern sind insbesondere Menschen mit migrantischen Biographien von diesen Risiken betroffen?

Termin Mi, 11.12.2024

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr Mit / Verantwortlich Mag. Eugen Dolezal, Magdalena Falkenhahn

Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Mi, 11.12.2024

Online-Reihe „Zukunft der Einwanderungsgesellschaft“: Deutschland in der Identitätsfindung

In Kooperation mit Dachauer Forum e.V. und der KEB München und Freising Über ein Viertel aller Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Politisch versteht sich Deutschland seit einigen Jahren als Einwanderungsgesellschaft. Dafür sind rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Migration und Integration wichtig. Aber reicht das für die Identifikation der Gesellschaft als Einwanderungsland?

In der dreiteiligen Online-Vortragsreihe nehmen wir in den Blick, inwiefern Deutschland tatsächlich ein modernes und offenes Einwanderungsland ist und auch als solches wahrgenommen wird. Wir richten den Blick darauf, wie stark sich die Gesellschaft damit identifiziert bzw. um ein „Wir“ ringt. Zudem befassen wir uns mit den damit zusammenhängenden Ängsten – auch von Seiten der Zuwandernden.

Termine der Online-Vortragsreihe:

Das Phantasma der bedrohlichen Anderen –Die Entwicklung von Migrationsdiskursen und Migrationspolitik in der Bundesrepublik

Termin Mo, 27.01.2025

Mit Prof. Dr. Simon Goebel

Wer gehört dazu? Aktuelle Situation in der pluralen Gesellschaft

Termin Mi, 12.02.2025

Mit Friederike Alekander

„Angst“ im Kontext von Migration –ein zweischneidiges Schwert.

Termin Mi, 26.02.2025

Mit Barbara Abdallah-Steinkopff

Beginn / Ende jeweils 19.30 Uhr / 21.15 Uhr

Teilnahmegebühr Einzelvortrag EUR 9,00, bei Buchung aller drei Vorträge EUR 24,00

• Entwicklungskomponente Diversität

kommentar

Diversität in der Erwachsenenbildung: Anpassung an eine plurale Gesellschaft

Unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe sorgen für Diversität in der Gesellschaft. Migration ist einer von vielen Faktoren dafür. Die Menschen sind vielfältig und ihre Bildungsbiografien entsprechend auch. Das hat Auswirkungen auf die Erwachsenenbildung, denn sie ist gefordert, auf die verschiedenen Lebensrealitäten zu reagieren: Wie kann ein konstruktiver Umgang mit der Unterschiedlichkeit der Lernenden sowohl im sozialen als auch im individuellen Lernprozess gelingen?

Einrichtungen der katholischen Erwachsenenbildung haben den Anspruch, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit Diversität ist somit unabdingbar: Mit Blick auf die Lernenden, aber auch mit Blick auf die eigenen Strukturen und Institutionen. Ein effektives Diversitätsmanagement ist dafür ein wichtiger Schritt.

Die Mitgliederversammlung der Katholischen Erwachsenenbildung München und Freising (KEB) hat im April dieses Jahres deshalb beschlossen, sich auf Diversitätssensibilität als verpflichtende Entwicklungskomponente zu fokussieren.

Die Domberg-Akademie ist daran beteiligt, eine Strategie für die Umsetzung dieses Beschlusses für die KEB München und Freising zu erarbeiten, erste Schritte werden in den nächsten Monaten umgesetzt. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden. •

magdalena falkenhahn ist stellvertretende Direktorin der Domberg-Akademie und Referentin für (Inter-)Kulturelle Bildung

• Dignitas infinita

• Fazit der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie

kommentar

Dignitas infinita –die unendliche Würde des Menschen

Das ist der Titel der kürzlich erschienenen römischen Erklärung zum 75. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es ist gut und wichtig, dass die Kirche ihre Stimme erhebt, gerade auch wegen ihrer problematischen Haltung bei der Entwicklung der Menschenrechte. Als Organisation, für die jeder Mensch unabdingbar Abbild Gottes ist, kann sie nicht anders, als bedingungslos für die Menschenwürde jedes:jeder Einzelnen einzutreten. Ihr Engagement muss hier buchstäblich unendlich sein.

Dennoch ist die Haltung der katholischen Kirche weiter ambivalent. Einerseits wird gerade Papst Franziskus nicht müde, sich für die Rechte der Armen und Entrechteten einzusetzen. Andererseits gibt es durch das Festhalten am Naturrecht eine anhaltende Blockade gegenüber der selbstverantworteten Freiheit des:der Einzelnen, die einen selbstverantworteten Umgang mit dem eigenen Körper umgreift. Solange Kirche sich nicht – wie es Prof. Heimbach-Steins bei einer unserer Veranstaltungen betont hat –konstruktiv mit ihrer anhaltend ambivalenten Haltung gegenüber den Menschenrechten auseinandersetzt, die eigenen Ängste, die hier gepflegt werden, hinterfragt und ein von personaler Selbstbestimmung geprägtes Freiheitsverständnis nicht positiv adaptiert, wird der Eindruck bleiben: Kirche setzt sich leider nicht unendlich, d.h. unabdingbar für die Menschenwürde ein. •

dr. claudia pfrang ist Direktorin der Domberg-Akademie

kirche.neu.denken

Eindeutige Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie lassen uns aufhorchen. Ein Blick auf die Leerstelle, die sich nun auftut. // von claudia pfrang

Die Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie, erstmals unter Beteiligung der katholischen Kirche, sind wenig erstaunlich: Der Trend zur Säkularisierung in der Gesellschaft hält an, die Erosionstendenzen innerhalb der Kirchen sind nicht mehr zu übersehen und ablesbar an immer weniger werdenden Gottesdienstbesuchen und Ritualpraktiken. Nur noch vier Prozent der Katholik:innen und sechs Prozent der Evangelischen bezeichnen sich als gläubige Kirchennahe. Dass 96 Prozent der Katholik:innen (80 Prozent sind es bei den Evangelischen) überdurchschnittlich hohe Erwartungen an Reformen in der katholischen Kirche formulieren, ist angesichts der intensiven Diskussionen um den Synodalen Weg und der darin verhandelten Themen nicht verwunderlich. Das Vertrauen der Katholik:innen in ihre Kirche liegt mit 22 Prozent unter dem der Evangelischen mit 26 Prozent. 78 Prozent der Evangelischen und 77 Prozent der Katholik:innen kreuzten an, dass Kirche sich weniger auf Gottesdienste konzentrieren als sich vielmehr in das allgemeine soziale Leben vor Ort einbringen solle. Hoch sind darüber hinaus die Zustimmungswerte – und dies bei allen Befragten (also auch bei den Konfessionslosen) – zur Segnung homosexueller Paare, zum Einsatz für Klimaschutz, für die Aufnahme Geflüchteter und die Beratung von Menschen bei Lebensproblemen. Soziales Engagement wird offensichtlich von den Kirchen erwartet. Bedeutsam ist immer noch der Kontakt zur Gemeinde vor

Ort, sei es über dort tätige Personen oder caritative Einrichtungen. Und noch ein wichtiger Befund: Kirchlichreligiöse Menschen engagieren sich mit 61 Prozent ehrenamtlich deutlich mehr in der Gesellschaft als Säkulare mit 33 Prozent.

Trotz dieser zuletzt genannten positiven Befunde: Die Entkirchlichung unserer Gesellschaft schreitet rapide voran. Ein Zurück zu alten Zeiten, selbst bei bester Qualität der Pastoral und Optimierung der Organisation –die notwendig und unverzichtbar sind – wird es nicht geben.

Alarmierend ist: Für zwei Drittel der Kirchenmitglieder ist ein auf Jesus Christus bezogenes Gottesbild praktisch irrelevant geworden. Am Beginn einer längst fälligen kirchlichen Zeitenwende steht daher das Eingeständnis: Für die meisten Menschen in Deutschland und weit darüber hinaus geht es nicht nur ohne Kirche, sondern auch ohne Religion und ohne Gott. Religion ist keine anthropologische Konstante mehr.

Wo Gemeinsames nicht mehr vorauszusetzen ist, müssen wieder stärker die Fragen der Menschen in den Mittelpunkt rücken. Es gilt einzulösen, was das II. Vatikanum in seiner Pastoralkonstitution kirchlichem Handeln zugrundelegt: zuerst nach dem zu fragen, was die Menschen bewegt, und das nicht „vorschnell im christlichen Sinne [zu] beantworten“ (Loffeld). Was sagt uns Gott durch die Fragen der Menschen? Das ist die Frage, die eine neue Perspektive bringt •

Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie gelingt Leben? Wir beschäftigen uns mit den Antworten, die die Religionen auf zentrale Fragen des Lebens geben. Wir eröffnen Diskurse und Diskussionen, damit Sie mehr vom Glauben wissen und verstehen, damit Sie spirituelle Traditionen kennenlernen und einer persönlichen Antwort auf die großen Fragen näherkommen können.

Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu allen Angeboten des Bildungsbereichs Religion & Kirche

eine auswahl unserer angebote

In Kooperation mit dem Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration, St. Michaelsbund und Fachbereich „Dialog der Religionen“ des EOM Judentum, Christentum und Islam können wichtige Beiträge zur Bewahrung der Schöpfung leisten. Zugeich kann das Engagement für die Schöpfung auch eine gute Gelegenheit zur interreligiösen Praxis sein. Wir sprechen mit dem Sozialethiker Prof. Dr. Markus Vogt und Vertreter:innen der Religionen im Rahmen der Foto-Ausstellung „Wir sind Schöpfung“.

Termin Di, 08.10.2024

Beginn / Ende 19.00 Uhr / 21.15 Uhr

Mit Prof. Dr. Markus Vogt

Verantwortlich Dr. Thomas Steinforth, Dr. Andreas Renz

Teilnahmegebühr kostenfrei

Ort Ehemalige Karmeliterkirche, Karmeliterstr. 1, 80333 München

Anmeldeschluss Mo, 07.10.2024

Was kommt danach?

Auferstehung der Toten und das ewige Leben – reine Symbolrede?

Dass mit dem Tod nicht alles aus ist, ist eine uralte Hoffnung des Menschen. Doch den meisten Christ:innen fällt es schwer, daran zu glauben. In der Bibel ist an verschiedener Stelle und unterschiedlich die Rede von der Auferstehung der Toten. Ist das eine reine Symbolrede? Worum geht es, bei Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben?

Termin Fr, 08.11.2024

Beginn/Ende 19.00 Uhr / 21.30 Uhr

Mit Prof. Dr. Matthias Remenyi, Prof. Dr. Katrin Bederna, Prof. Dr. Thomas Schärtl-Trendel

Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr EUR 18,00, Studierende kostenfrei Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Fr, 08.11.2024

Aus der Reihe „Umkehr. Kirche sein angesichts des Missbrauchsskandals“ In Kooperation mit den OrdensFrauen für MenschenWürde und dem Katholikenrat München Birgit Abele stellt anhand ihrer eigenen Erfahrungen die psychischen Dynamiken spirituellen Missbrauchs dar. Barbara Haslbeck, Expertin und Forscherin zu sexuellem und spirituellem Missbrauch, wird daneben aufzeigen, welche Ressourcen Betroffene haben und was aus der Manipulation heraushilft.

Termin Fr, 11.10.2024

Beginn / Ende 16.00 Uhr / 20.00 Uhr Mit Birigt Abele, Dr. Barbara Haslbeck Verantwortlich und Moderation Dr. Claudia Pfrang Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Michaelssaal, Maxburgstr. 1, 80333 München

Anmeldeschluss Fr, 11.10.2024

Korbinianswoche 2024: glauben leben

Von der Hoffnung, die Grenzen übersteigt In Kooperation mit Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising

Sr. Philippa Rath und Burkhard Hose gehören zu den präganten Stimmen in den gegenwärtigen katholischen Debatten und zu den wichtigen Hoffnungsträgern für eine menschennahe Kirche. Wir kommen mit diesen beiden ins Gespräch. Wie aus dem Scherbenhaufen Neues entstehen kann und warum wir als Kompliz:innen Jesu Banden bilden müssen, das erfahren Sie an diesem Abend.

Termin Mi, 20.11.2024

Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.15 Uhr

Mit Sr. Philippa Rath, Burkhard Hose Verantwortlich und Moderation

Dr. Claudia Pfrang

Teilnahmegebühr kostenfrei

Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Mi, 20.11.2024

Der synodale Weg: Was ändert sich wirklich?

Live von der Weltsynode in Rom

In Kooperation mit Ressort Grundsatzfragen des EOM und dem Diözesanrat der Katholiken Vom 2. bis 27. Oktober geht die Weltbischofssynode für eine synodalere Kirche in die zweite und entscheidende Runde. Nun muss sich zeigen, ob der umfangreiche weltweite Sondierungs- und Gesprächsprozess, den Papst Franziskus angestoßen hat, zu greifbaren Ergebnissen führt.

Termin Do, 24.10.2024

Beginn / Ende 20.00 Uhr / 22.15 Uhr

Mit Bischof Georg Bätzung, Prof. Dr. Thomas Söding, Helena Jeppesen-Spuhler, Joachim Frank Verantwortlich und Moderation

Dr. Claudia Pfrang, Dr. Richard Mathieu, Dr. Florian Schuppe Teilnahmegebühr kostenfrei Ort Online via Zoom

Anmeldeschluss Mi, 23.10.2024

Online-Vortrag mit Diskussion

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Derzeit wird im pastoralen Kontext die Verwendung von KI-Hilfsmitteln wie ChatGPT diskutiert und reflektiert: Inwiefern können diese KI-Tools bei der Formulierung von Predigten helfen? Welche theologische Qualität hat der Text am Ende?

Was ist überhaupt eine Predigt? Kann KI predigen und das Wort Gottes auslegen?

Termin Do, 16.01.2025

Beginn / Ende 19.30 Uhr / 21.00 Uhr

Mit Prof. Dr. Wolfgang Beck, Pfr. Hermann Würdinger

Verantwortlich Dr. Stephan Mokry

Teilnahmegebühr EUR 9,00 oder Sie bezahlen laut Solidarmodell * Ort Online via Zoom Anmeldeschluss Do, 16.01.2025

• Europa-Wahl und die Umweltpolitik

• Update

zum Escape-Game

kommentar

Der Ton wird rauer –das Klima auch

DDie gute Nachricht ist: Die bürgerlichen Parteien haben weiterhin eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Das könnte zusammenschweißen gegen rechte Klimawandelleugner:innen und beflügeln zu einer gemeinsamen, ambitionierten Klimapolitik. Soweit die Utopie.

In der Realität wird eher eine Diskursverschiebung nach rechts erwartet. Bereits jetzt lugen konservative Parteien immer wieder über die Brandmauer – welch doppeldeutiger Begriff angesichts zunehmender Waldbrandgefahren durch die Klimakatastrophe!