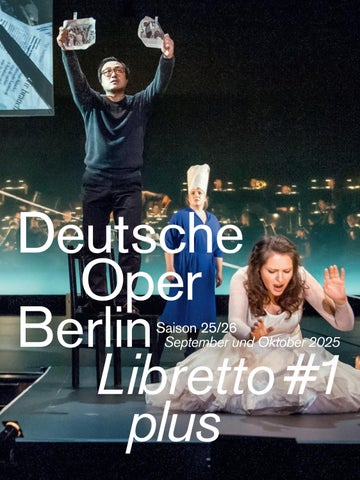

Deutsche BerlinOper Libretto #1 plus

Saison 25/26

September und Oktober 2025

Deutsche Oper Berlin, September 2025

Liebe Leserinnen und Leser, noch nie war Oper so wichtig wie heute. Aus einem ganz einfachen Grund: Oper ist von Menschen für Menschen gemacht, sie ist in jedem Moment echt und unverfälscht, jeder Abend ist ein Gemeinschaftserlebnis, ein Geben und Nehmen, an dem Sie als Publikum genauso beteiligt sind wie all diejenigen, die vor, auf und hinter der Bühne ihr Bestes geben. Das ist zwar schon so, seit es Oper gibt, doch angesichts eines Alltags, in dem das Smartphone die zwischenmenschlichen Kontakte gestaltet und die direkte Wahrnehmung des Anderen immer mehr verdrängt, ist dieses gemeinsame Erleben schon fast ein Alleinstellungsmerkmal geworden: Wo sonst gehen Menschen für uns an ihre Grenzen, riskieren beständig das Scheitern, um mit all ihrer Kunstfertigkeit wahrhaftige Gefühle zu vermitteln und unsere Augen und Ohren für das Leben der Anderen zu öffnen? Denn anders als im Sport, wo das kollektive Erlebnis nur Sieg und Niederlage kennt, erzählt die Oper komplexe Geschichten, bringt uns mit ihren Mitteln Menschen in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit nahe. Wieviel Energie und Glücksgefühl dieses gemeinsame Erleben geben kann, sehen wir jeden Abend an Ihrer Reaktion, und unser Bestreben ist es, möglichst viele Menschen dafür zu begeistern. Deshalb haben wir in dieser Saison einige Angebote, mit denen wir einen Einstieg in die Welt der Oper bieten wollen: von unserem Eröffnungstag am 21. September, an dem Sie einzelne Akte aus vier verschiedenen Werken erleben können, bis zum „Operntag“, an dem alle für 34€ Einheitspreis bei uns im Zuschauerraum für die großen Werke der Opernliteratur Platz nehmen können. Darüber und über all das, was wir für Sie im September und Oktober vorbereitet haben, informiert Sie dieses Heft.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Christoph Seuferle

Inhalt

2 Editorial

6 Was kommt?

Oper für Einsteiger: Wer noch nicht weiß, ob er einen ganzen Abend durchhält, kann es am Eröffnungstag erstmal mit einem Akt versuchen. Zur Wahl stehen HÄNSEL UND GRETEL , LA TRAVIATA , RIGOLETTO und TURANDOT

8 Jetzt spielen wir!

Bei Detlev Glanerts DIE DREI RÄTSEL sitzen Kinder und Jugendliche nicht nur im Publikum, sondern singen und spielen mit. Wie erleben sie die Oper?

14 Wenn Popcorn musikalisch wird

In TINTENFISCHLADY geht es um ein Mädchen, das Angst vorm Einschlafen hat. Die junge Regisseurin Lara Yilmaz inszeniert die Kinderoper in der Tischlerei

16 Wie Instagram, nur schöner

»Oddly Satisfying« ist ein Phänomen, das im Internet Millionen Menschen fasziniert. Der Komponist Max Andrzejewski hat daraus einen Musiktheater-Abend gemacht

18 Gleich

22 Der Regisseur als Schatzgräber

Kein Regisseur hat an der Deutschen Oper Berlin in den letzten Jahren so viel inszeniert wie Christof Loy. Weggefährten erzählen, was die Arbeit mit ihm so besonders macht

26 Sartre, Swing und Subversion

In »Jazz de Paris « schlagen die BigBand der Deutschen Oper Berlin und der Chansonnier ThomasPigor ein Kapitel der Jazzgeschichte auf, in dem Musik, Politik und Philosophie eng miteinander verknüpft waren

28 Größte Freude, intensives Leid

Mit Mahlers »Das Lied von der Erde« verbindet Antonello Manacorda eine lange Beziehung. Jetzt dirigiert er den Liederzyklus beim Musikfest

30 Neue Gesichter

Frisches Blut für große Kunst: Auch in dieser Spielzeit gibt es an der Deutschen Oper Berlin neue Talente zu entdecken – auf der Bühne ebenso wie am Dirigentenpult und im Orchestergraben

34 Skandal

Kaum ein Opernhaus hat so viele Skandale erlebt wie die Deutsche Oper Berlin. Eine Ausstellung im Foyer blickt auf einige der größten Erregungsmomente der letzten 80 Jahre

36 Kalender und Spielplan

Unser Programm von September bis November

44 Premierenvorschau

Neuproduktionen der Saison 2025/26

47 Service und Impressum

Szenenfoto aus FRANCESCA DA RIMINI (oben links), Kostümentwurf für DIE DREI RÄTSEL (oben rechts), Probenfoto aus SATISFACTIONACTION (unten)

Szenenfotos LA TRAVIATA (oben), RIGOLETTO (links), TURANDOT und HÄNSEL UND GRETEL (rechts)

Was kommt?

Eröffnungstag am 21. September

»Ein Tag, vier Akte« ist das Motto unseres diesjährigen Eröffnungstages: eine Einladung an alle, die einen Einblick in die Kunst des Musiktheaters bekommen wollen. Wir bieten Ihnen an diesem Tag ab 14 Uhr vier einzelne Akte aus großen Opern des Repertoires in Szene und Kostüm. Sie erleben Ausschnitte aus Engelbert Humperdincks Märchenoper HÄNSEL UND GRETEL , Verdis RIGOLETTO und LA TRAVIATA sowie Puccinis TURANDOT, gespielt vom Orchester der Deutschen Oper und gesungen von Mitgliedern unseres Ensembles sowie namhaften Gästen. Ob »Nessun dorma«, das »Brindisi«, »La donna è mobile« oder auch »Ein Männlein steht im Walde« – selbst wer noch nie in der Oper war, wird in jedem dieser Opernakte Musik entdecken, die er oder sie schon einmal gehört hat.

Für jeden der vier Opernakte können Sie eine Eintrittskarte zum Preis von zehn Euro erwerben, die Ihnen beim Kauf einer Karte für eine reguläre Eigenvorstellung angerechnet wird. Und damit Ihnen zwischen den einzelnen Akten die Zeit nicht lang wird, bieten wir Ihnen in den Umbaupausen ein Programm in unserem Foyer: Mit Ausschnitten aus unserer Kinderoper DIE DREI RÄTSEL , die im Oktober auf der großen Bühne Premiere feiert, sowie Darbietungen unserer Jazzband und von Mitgliedern des Orchesters ist hier für musikalische Unterhaltung gesorgt. Zudem hält unsere Gastronomie ein Angebot an Speisen und Getränken bereit.

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt spielen wir!

Detlev Glanerts DIE DREI RÄTSEL ist eine Kinderoper, die alles andere als knuffig ist. Und hier sitzen die Kinder nicht nur im Parkett, sie spielen mit – im Orchestergraben und auf der Bühne

Milla Luisa Dell’Anna und Jonathan Betzold in einem unserer Maskenräume. Die beiden spielen und singen die Hauptfiguren Scharada und Lasso

Ein dunkler Weinkeller am Nachmittag. Ein schwacher Lichtschein fällt auf große Holzfässer, einen alten Tisch, schiefe Bänke. Menschen wimmeln umher, einige stehen, andere sitzen auf Fässern oder kauern am Boden. Und mittendrin: ein Junge auf einer Holzkiste, unordentlich gekleidet. Er heißt Lasso, er ist der Sohn der Wirtin Popa und er ist alles andere als still. Gemeinsam mit seinen Freunden ist er Teil der lautstarken Runde, doch was als geselliges Trinken begann, ist längst in Streit umgeschlagen. Die Erwachsenen schimpfen, Lasso mischt sich ein. Er wird angeschrien, kontert mit Spott, wird beschuldigt, beschuldigt zurück. Er habe ans Rathaus gepinkelt, heißt es. Es ist ein Durcheinander aus Vorwürfen, Lärm und Alkohol, eine Szene zwischen Groteske und Komödie und sie endet in einem Eklat. Popa kehrt zurück, wirft die Gäste hinaus und stellt ihren Sohn zur Rede. Und was macht der? Verschwindet einfach. Nicht leise, sondern trotzig. Er erklärt die Erwachsenen für unfähig und zieht von dannen.

So beginnt DIE DREI RÄTSEL , Detlev Glanerts Oper für Kinder und Erwachsene – mit einem Aufbruch, der nicht feierlich, sondern hochkant hinaus ist. Und mit Musik, die keinen Moment zögert. »Schon im ersten Bild haut Glanert wirklich alles rein, was er hat. Das geht gewaltig los«, sagt Regisseurin Brigitte Dethier, die Grande Dame des deutschen Kinder- und Jugendtheaters und langjährige Leiterin

des Jungen Ensembles Stuttgart. Der Auftakt ist ein orchestrales Tutti, laut, dicht, überbordend. Kein sanftes Hineingleiten, sondern ein musikalischer Aufschlag mit großer Sogwirkung. Und man merkt sofort: Hier kommen nicht nur Kinder auf ihre Kosten. Glanert gelingt das Kunststück, ein Werk zu schaffen, das Kinder und Erwachsene auf ganz unterschiedliche, aber gleichwertige Weise berührt.

Was folgt, ist ein Märchen voller merkwürdiger Gestalten und absurder Wendungen. Lasso landet im Mörderwald, wo ihn eine Bande Räuber fesselt und hängen will. Im allerletzten Moment fällt die Rettung vom Baum: ein lebensmüder, melancholischer Mann mit Strick um den Hals, der sich selbst Galgenvogel nennt. Er wird Lassos Begleiter, mürrisch, treu, eine Art anti-heroischer Sidekick mit Herz. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu einem Schloss, in dem die junge Prinzessin Scharada auf Anwärter wartet, die ihr je drei Rätsel stellen müssen. Wer sie so formuliert, dass Scharada sie nicht lösen kann, gewinnt ihre Hand. Wer scheitert, verliert den Kopf. Opernliebhaber denken hier sofort an Puccinis TURANDOT. Und tatsächlich, sowohl Carlo Pasquini, der Librettist von DIE DREI RÄTSEL , als auch Carlo Gozzi, dessen Erzählung Puccinis Oper zugrunde liegt, greifen auf die gleichen Märchensammlungen aus dem 13. Jahrhundert zurück. Die Grundstruktur ist immer dieselbe: Jemand muss in die Welt hinaus, Aufgaben lösen, sich bewähren, um Liebe, Macht oder im besten Falle beides zu erringen. Angereichert ist die Geschichte mit literarischen Archetypen. Die Räuber mit dem Bart, der dickwanstige König mit der Krone, alles vertraute Figuren. »Kinder brauchen klare soziale Zuordnungen«, sagt Glanert. »Der Postbote braucht seine Mütze. Der König seine Krone. Erst wenn diese Welt auf der Bühne kohärent ist, kann man mit ihr spielen.«

Doch wo bei TURANDOT das Rätsel als Machtspiel der Unnahbaren erscheint, geht es hier um etwas anderes: um den Versuch zweier junger Menschen, Lasso und Prinzessin Scharada, sich gegen die Zumutungen einer erstarrten Erwachsenenwelt zu behaupten. »Mich interessiert die Frage, wie zwei Figuren, die aus sehr unterschiedlichen Milieus stammen, sich begegnen«, sagt Brigitte Dethier. »Beide haben keine funktionierenden Elternhäuser, beide fühlen

Ich spiele Geige, seit ich fünf Jahre alt bin. Manchmal war’s hart, aber dranzubleiben hat sich definitiv gelohnt. Ich bin erst im letzten Sommer nach Berlin gezogen, das Schulorchester hat mir geholfen, schnell Anschluss zu finden. Im Orchester zu spielen, mag ich ohnehin lieber als solo, weil man dort zusammen Musik macht. Man steht nicht allein im Rampenlicht, sondern schafft gemeinsam etwas Schönes. Bei Glanerts Oper freue ich mich auf die riesige Bühne, den Orchestergraben und darauf, viele neue Leute kennenzulernen. Lampenfieber? Im Orchester eigentlich nie – da bin ich Teil eines Ganzen. Und wenn ich mich mal verspiele, schaut meine Pultnachbarin zu mir rüber –und grinst. Penelope Zybell (14, Geige)

Am Anfang der Geschichte ist Scharada sehr griesgrämig und auch ein wenig hochnäsig –aber am Ende ist sie eigentlich ein total nettes Mädchen. Das mag ich, dass man sie erst langsam kennenlernt. Ich glaube, sie ist zu störrisch, um die Antworten auf Lassos Rätsel richtig zu raten, sie denkt nicht richtig nach und ruft gleich: »Das ist doch Betrug!« Meine Lieblingsstelle in der ganzen Oper ist der Schlusschor, wenn Galgenvogel sein neues Zuhause in der Muschel gefunden hat, und wir alle singen »De de de di du, ba be bi bo bu«. Das ist einfach sehr schön und auch ein richtig tolles Ende.

Milla Luisa Dell’Anna (12, Scharada) siehe Seite 8

sich allein gelassen. Und genau daraus entwickeln sie eine Form von Nähe.« Carlo Pasquinis Libretto hält dabei die Balance zwischen Märchen und Gesellschaftsparabel. Die Szenen sind episodisch, die Figuren oft überzeichnet, und doch liegt unter der Groteske eine psychologische Ernsthaftigkeit. Dethier: »Man darf nie glauben, dass Figuren für Kinder oberflächlich sein dürfen. Das merken die sofort. Sie haben ein sehr feines Sensorium dafür, ob etwas echt ist.«

Diese Authentizität ist für Dethier das zentrale Kriterium in der Arbeit, auch im Hinblick auf die Frage, was man Kindern überhaupt zumuten darf. »Man kann ihnen viel zumuten – solange es Hoffnung gibt. Die Geschichte darf krude, sogar stellenweise ein bisschen derb sein, aber sie muss Kindern jemanden bieten, mit dem sie mitfiebern können. Wenn man warm aufgefangen wird, dann darf einem auch mal kurz der Atem stocken oder die Spucke wegbleiben.«

Dass die Oper auf der Bühne nicht glatt, sondern bewusst vielstimmig und polystilistisch wirkt, ist auch Ergebnis ihrer Entstehung. DIE DREI RÄTSEL wurden ursprünglich für das Opernhaus Halle und den Cantiere Internazionale d’Arte in Montepulciano geschrieben, jene vom Komponisten Hans Werner Henze gegründete Sommerakademie, die seit den 1970er Jahren ein Modell für generationenübergreifendes, gemeinschaftliches Musizieren ist. Profis, Laien, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alle stehen dort gemeinsam auf der Bühne. Für den Henze-Schüler Detlev Glanert war Montepulciano ein prägender Ort. »Die Sommer dort haben mein Verständnis von Musikvermittlung grundlegend verändert«, sagt er. »Künstlerisches Lernen passiert durch Tun. Und noch wichtiger: Ein Musikinstrument allein zu erlernen, ist im Prinzip sinnlos. Man muss immer sofort mit anderen zusammenspielen, in verschiedenen Besetzungen, wie es halt klappt und geht: Das Zusammen ist das Entscheidende, nicht das Vereinzelte. Das Spielen kommt von alleine.«

Glanerts Partitur folgt diesem Gedanken konsequent: Sie ist modular aufgebaut, enthält Stimmen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und lässt sich je nach Aufführungsort skalieren. In Berlin wird das Orchester größer besetzt sein als in Montepulciano, sogar eine Tubastimme ist eigens ergänzt worden, weil ein begabter junger Tubist gerne mitspielen wollte. Zugleich gibt es einfache Streicherstimmen, die sich auch von Kindern mit nur wenigen Griff-

kenntnissen spielen lassen. Insgesamt werden über 40 Kinder und Jugendliche im Orchestergraben sitzen. »Wer mitspielen will, mitsingen will, der soll es tun«, sagt Glanert. Aber er oder sie muss sich reinhängen, wird gefordert, vor der Aufführung steht eine intensive Probenphase, in der die Kinder und Jugendlichen sich einiges von den Profis abschauen können. »Sie müssen lernen, was Form ist. Warum wiederholt sich ein musikalisches Motiv? Warum wiederholt sich etwas anderes nicht? Aber auch ganz banale Dinge, wie vor den Akten nochmal auf die Toilette zu gehen, ganz wichtiger Punkt.« Und was lernen die Erwachsenen von den

Ich spiele Baritonsaxofon. Dieses große, ein bisschen nischige Instrument hat seinen eigenen Reiz. Ich mag, dass es wenige Leute gibt, die es wirklich gut spielen, da hat man Spielraum für den eigenen Sound. Ich bin in der Big Band und im Oberstufenorchester des ArndtGymnasiums, die unser Musiklehrer Dr. Burggaller seit Jahrzehnten mit unfassbarem Engagement leitet. Bei DIE DREI RÄTSEL fasziniert mich die Verbindung von klassischer und zeitgenössischer Musik – mit Taktwechseln und erweiterten Spieltechniken. Neue Musik interessiert mich sowieso: Sobald man denkt, es sei musikalisch schon alles gesagt, kommt wieder etwas völlig anderes.

Nicolas Reinholz (17, Baritonsaxofon)

DIE DREI RÄTSEL

Kindern? „Die Erwachsenen lernen wieder Demut vor dem, was sie tun. Und zwar durch den heiligen Ernst, mit dem die Kinder bei der Sache sind, für die ist das für einen Moment der Mittelpunkt ihrer Existenz. Für einen routinierten Profi ist das eine ungeheuer wichtige Lektion«, so Glanert. Und doch klingt das Ergebnis nicht didaktisch. DIE

DREI RÄTSEL ist keine Pädagogenmusik, sondern ein ernsthaftes Musiktheaterwerk mit stilistischer Vielschichtigkeit, das zwischen sinfonischer Wucht und feiner Ironie changiert. Der Komponist zitiert, konterkariert, spielt mit Formeln – und bleibt doch klar. »Ich will Kindern zeigen, wie viel Musik kann«, sagt er. »Nicht in dem Sinne: Ich erklär euch mal, wie’s geht. Sondern: Ich nehme euch ernst. Und ich weiß, dass ihr alles hört.«

Dass Glanert dafür aus einem reichen biografischen Erfahrungshorizont schöpft, merkt man. Mehrfach verweist er im Gespräch auf seine eigene Jugend. Auf das Mitspielen im Hamburger Jugendorchester, auf die Begegnung mit Strauss’ SALOME , die ihn mit 16 tief beeindruckte, auf die kindliche Faszination für musikalisches Drama. Lasso ist vielleicht auch deshalb keine idealisierte Kinderfigur, sondern ein unangepasster, überforderter, zugleich aber auch berührender Junge auf der Suche. Für Glanert ist er ein Spiegel jugendlicher Selbstbehauptung, eine pubertäre Störung im besten Sinne: unbequem, laut, notwendig.

Laut ist auch das Bühnenbild, zumindest im übertragenen Sinne. Brigitte Dethier und ihre Bühnenbildnerin Carolin Mittler wollen die Groteske nicht glätten, sondern sichtbar machen. Sie legen in ihrer Inszenierung Wert auf

atmosphärische Kontraste. Ein riesiger Stuhl, der sich in eine Guillotine verwandelt. Dunkle Keller, flirrende Fantasiewelten. Doch geht es Dethier nie nur um die große Geste, sondern um psychologische Tiefe, um ernstgemeinte und ernstgenommene Figuren. »Ich will Kindern etwas geben, mit dem sie selbst weiterdenken können«, sagt sie. Deshalb probt sie auch gezielt mit einzelnen Gruppen. »Wir machen manchmal eigene Proben nur mit den Jugendlichen. Ohne Druck. Ohne Profis. Damit sie ihre Fragen stellen können.«

Das Resultat ist eine Oper, die Erwachsenen und Kindern gleichermaßen Spaß macht – und dabei auf beiden

Ich spiele seit elf Jahren Trompete. Mich fasziniert, dass die Trompete durch alle Stile und Epochen ihren festen Platz hat. Privat höre ich am liebsten spätromantische Werke. Im Landesjugendorchester Berlin hatten wir neulich eine Mahler-Phase, das lief dann auch bei mir rauf und runter. Mit dem Orchester stand ich schon im Konzerthaus und im großen Sendesaal des RBB auf der Bühne, im Herbst spielen wir in der Philharmonie. DIE DREI RÄTSEL wird für mich etwas Besonderes: Wir sitzen mit dem Profiorchester zusammen im Graben. Richtig aufgeregt bin ich eigentlich nicht mehr. Wobei… Neulich musste ich ein Konzert mit einer Solo-Fanfare eröffnen, da ging der Puls schon hoch. Jaron Melle (17, Trompete)

Ich finde Lasso richtig cool. In manchen Situationen fühle ich mich genauso wie er – nicht unbedingt wie am Anfang, wenn er im Weinkeller sitzt und raucht, das würde ich nicht machen. Aber wenn er dann im Mörderwald verzweifelt nach Hilfe schreit, fühle ich das in dem Moment wirklich selbst. Lasso ist ja genauso alt wie ich, ganz schön mutig, dass er einfach so alleine loszieht. Meine schwierigste Stelle ist, wenn ich mit Galgenvogel auf dem Weg zum Schloss im Boot sitze und wir immer abwechselnd singen. Dann die Einsätze richtig zu treffen, ist echt kompliziert. Aber bis zur Premiere werde ich das bestimmt hinbekommen.

Jonathan Betzold (12, Lasso) siehe Seite 9

Ebenen funktioniert. Ein Effekt, wie ihn die berühmte USZeichentrickserie »Die Simpsons« vielleicht am raffiniertesten vorexerziert hat: Die Kleinen lachen über die Situationskomik, die Großen über die subtile Gesellschaftskritik. Dethier spricht von einem »Erlebnis, bei dem sich Kinder und Eltern nachher austauschen können, über ihre ganz unterschiedlichen Perspektiven.« Und was bleibt sonst nach der Vorstellung? Zunächst: ein Erdbeben. Im Libretto angekündigt durch windige Vorzeichen, musikalisch vorbereitet durch ein Crescendo über 15 Minuten. »Das größte im Stück«, sagt Glanert. »Es beginnt ganz leise – und endet mit einem Knall.« Aber auch emotional hallt die Oper nach. Dethier bringt es auf den Punkt: »Ich wünsche mir, dass Erwachsene rausgehen und sich fragen: In welcher Welt leben wir eigentlich mit unseren Kindern? Und was können wir besser machen?« Für die Kinder wiederum: Fünf Zentimeter Rückgrat mehr. »Wenn Lasso und Scharada das schaffen, dann können wir das auch.«

Text: Tilman Mühlenberg

Detlev Glanert ist einer der meistgespielten lebenden Opernkomponisten. Zuletzt kamen 2019 an der Deutschen Oper Berlin OCEANE sowie 2024 DIE JÜDIN VON TOLEDO an der Dresdner Semperoper zur Uraufführung. Er war Leiter der Cantiere Internazionale d’Arte in Montepulciano und schrieb für diese Sommerakademie sowie das Opernhaus Halle 2002/03 DIE DREI RÄTSEL

Brigitte Dethier ist eine der renommiertesten Regisseurinnen im deutschsprachigen Kinder- und Jugendtheater. Sie war von 2002 bis 2022 Intendantin und Regisseurin am Jungen Ensemble Stuttgart und arbeitete zuletzt frei am Jungen Schauspielhaus Hamburg und den Theatern in Luzern und Essen. Mit DIE SCHNEEKÖNIGIN gab sie 2019 ihr Debüt an der Deutschen Oper Berlin.

Die drei Rätsel

Detlev Glanert [*1960] Oper in zwei Akten für Kinder und Erwachsene, Libretto von Carlo Pasquini in der deutschen Übersetzung von Erdmuthe Brand, Uraufführung am 12. Oktober 2003 am Opernhaus Halle In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln / ca. 2 Std. / Eine Pause / 9+

Musikalische Leitung Dominic Limburg, Inszenierung Brigitte Dethier, Bühne, Kostüme Carolin Mittler, Licht Ernst Schießl, Kinderchor Christian Lindhorst, Dramaturgie Sebastian Hanusa

Lasso, Sohn der Popa Solist des Kinderchores, Prinzessin Scharada Solistin des Kinderchores, Popa, Lassos Mutter / Wildschwein Martina Baroni, König Zephalus, Scharadas Vater / Fliege Philipp Jekal, Schrei / Galgenvogel Chance Jonas-O’Toole, Subtil / Tartarus Joel Allison, Schluck / Avernus Byung Gil Kim, Signora Süssauer / Frau Knochen Alexandra Oomens / Maria Vasilevskaya

Lasso zieht es hinaus in die Welt, um sein Glück zu machen. Im Königreich Busilis wird mit dem Mann für Prinzessin Scharada ein Thronfolger gesucht, doch heiraten darf nur derjenige, der Scharada drei Rätsel zu stellen vermag, die diese nicht lösen kann. Gelingt es ihr, muss der Bewerber sterben. Aber auch wenn der Einsatz hoch ist. Lasso macht sich auf den Weg. Denn was für ein Leben kann ihm schon die heruntergekommene Kneipe sei ner Mutter Popa bieten, in der er zwischen den dauerbetrunkenen Gästen aufgewachsen ist. Auf dem Weg nach Busilis jedoch findet er einen guten Freund, gewinnt schließlich die Prinzessin und befreit sie aus ihrem goldenen Käfig, um in eine gemeinsame, bessere Zukunft aufzubrechen.

Detlev Glanerts DIE DREI RÄTSEL sind eine Mischung aus Märchen, Road-Movie und Coming of Age-Geschichte, die für Kinder gemeinsam von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Laien und Profis gesungen und gespielt wird.

Weitere Vorstellungen: 17., 19. Oktober 2025; 13., 15. Februar 2026

Wenn musikalischPopcorn wird

Die Regisseurin Lara Yilmaz weiß, wie man junge Menschen fürs Musiktheater begeistert.

In

der Tischlerei inszeniert sie die Kinderoper

TINTENFISCHLADY – eine Uraufführung

über Ängste – und wie man mit ihnen umgeht

»Musik transportiert Emotionen auf einer anderen Ebene, als Sprache es kann«, sagt Lara Yilmaz. »Ein Wort muss ich erst verstehen, um es zu fühlen. Musik braucht keine Übersetzung.« Aus genau diesem Grund hat sich die Regisseurin fürs Musiktheater entschieden. »Es entspricht der Art, wie ich erzähle. Ich möchte komplexe Themen nicht nur durch die intellektuelle Brille betrachten, sondern sie als sinnliches Erlebnis vermitteln«, so Yilmaz. Was gerade im Theater für junges Publikum, das ihr Spezialgebiet ist, hervorragend funktioniert.

In der Tischlerei inszeniert die 1994 geborene Regisseurin jetzt TINTENFISCHLADY, ein neues Werk des Komponisten Sidney Corbett, das Libretto schrieb seine Tochter, Chiara Corbett. Die Geschichte für Menschen ab fünf Jahren verhandelt ein altersloses Thema: Angst. Genauer gesagt die Angst vor dem Unbekannten, vor der Dunkelheit. Im Haus der titelgebenden Tintenfischlady – in das es die junge Heldin Elli eines Nachts verschlägt – beginnen die Türgriffe zu sprechen und die Wände zu atmen. Was die Musik »sehr lautmalerisch« aufgreife, beschreibt Yilmaz. Klangwelten, die aus dem Alltag geboren werden, liegen Yilmaz. Zuletzt hat sie am Theater an der Parkaue das Kita-Stück »leuchtend, klein, zitronensauer« inszeniert, in dem die Hauptfigur Blob sich zum Beispiel in einer Szene kleinschrumpft und in eine Popcorn-Maschine schlüpft, wo sie zum Sound der ploppenden Maiskörner tanzt. »In solchen Geräuschen kann ich Musik entdecken«, so Yilmaz. Sie ist schon musikalisch aufgewachsen. Ihr Vater arbeitet als Solo-Klarinettist im Staatsorchester Mainz, wenn sie als Kind keine Lust auf die Kita hatte, durfte sie ihn zu den Proben begleiten. Ihr eigener künstlerischer Weg führte

Lara Yilmaz, in Jahren jung, doch erfahren in Stückentwicklung und Uraufführungen. Zuletzt hat sie »leuchtend, klein, zitronensauer« am Theater an der Parkaue inszeniert. Aktuell ist sie Stipendiatin der Akademie Musiktheater heute

von der Kinderstatisterie und dem Chor über Theaterjobs als Jugendliche, eine Kostümhospitanz, verschiedene Regiehospitanzen und Assistenzen schließlich zum Studium der Musiktheaterregie.

Yilmaz’ Schwerpunkt liegt auf Stückentwicklungen, oft verwoben mit biografischem Material. Wie im Falle von »Alles, was wir sind«, eine Arbeit über interkulturelle Identität. Ihre Abschlussinszenierung am Staatstheater Darmstadt widmete sich Luise Büchner, der Schwester von Georg Büchner, »die eine große Frauenrechtlerin in ihrer Zeit war und sich für gleichberechtigte Bildung stark gemacht hat«, erzählt Yilmaz. Auch am Entstehungsprozess von TINTENFISCHLADY war sie als Regisseurin der Uraufführung früh beteiligt, sie tauschte sich mit dem Komponisten Sidney Corbett schon aus, bevor der sich ans Werk machte und wurde in Korrekturschleifen des Librettos eingebunden: »Wir haben zum Beispiel darüber diskutiert, mit welcher Message wir das Publikum entlassen wollen: Geht es darum, Angst zu überwinden? Oder darum, dass es okay ist, Angst zu haben?«, so Yilmaz.

Sie hat dabei im Kopf, dass ihre Arbeit für manche Kinder im Publikum die erste Begegnung mit dem Kosmos Musiktheater sein wird. Entsprechend will sie bei der Ausstattung aus dem Vollen schöpfen, zeigen, was die Bühne zu leisten imstande ist: »Es wird sehr bunt, wir werden viel mit Licht spielen«. Das sei schließlich der beste Weg, Menschen von klein auf für das Theater zu entflammen: »Indem wir Erlebnisse für sie schaffen.«

Protokoll: Patrick Wildermann

Wie Instagram, nur schöner

SATISFACTIONACTION:

Max Andrzejewski macht aus einem Internetphänomen faszinierendes Musiktheater

Meditation mit Bildern: Farbiger Schaum wird in Scheiben geschnitten, ein Teppich aufwendig gereinigt, eine Hydraulikpresse zerdrückt allerlei Gegenstände zu perfekten Quadraten. »Oddly satisfying« (seltsam befriedigend) heißt der Trend: millionenfach geklickte Videos, in denen alles gelingt, passt und passend gemacht wird.

Herr Andrzejewski, lieben Sie es auch so sehr, anderen beim Arbeiten zuzusehen?

Max Andrzejewski Wenn jemand sehr kunstvoll und exakt ein Möbelstück lackiert, dann schaue ich mir das schon gerne an. Wenn ein total verdreckter Teppich gereinigt wird und am Ende wieder sein ursprüngliches Muster zum Vorschein kommt? Das ist tatsächlich befriedigend. Aber ansonsten lösen diese Clips eher wenig bei mir aus.

Wieso haben Sie daraus Musiktheater gemacht?

Max Andrzejewski Unsere Welt wird immer komplexer, da scheint es für Viele wohltuend, wenn etwas perfekt ineinandergreift, klickt und passt. Ich habe gefragt, was ein solches Gefühl der Befriedigung bei mir hervorruft. So bin ich bei musikalischen Phänomenen gelandet: Obertöne, die sich zu einem Klang fügen, Rhythmen, die sich auflösen, wieder einrasten. Diesen Moment des »Wiedereinloggens«, wenn etwas vermeintlich Chaotisches in eine erkennbare Ordnung zurückkehrt, das empfinde ich als tief befriedigend. Kennen Sie Steve Reichs »Violin Phase«?

Zwei Violinen spielen dieselbe Melodie und werden langsam gegeneinander verschoben?

Max Andrzejewski Genau. Irgendwann fallen die Stimmen wieder zusammen, ein Moment, der mich richtig berührt. Dieses Gefühl war Ausgangspunkt für die Installation. Worauf dürfen sich Besucher einstellen?

Max Andrzejewski Auf eine räumliche Erfahrung. Die Installation besteht aus drei szenischen Inseln, Werkstatt, Küche, Bad – Räume, in denen viele der Videos spielen. Das Publikum kann sich frei bewegen. Die Musiker*innen spielen

nicht nur Instrumente, sondern führen auch handwerkliche Aktionen aus den Videos aus.

Das heißt, eine Musikerin spielt in einem Moment ihr Instrument, und im nächsten schneidet sie Schleim?

Max Andrzejewski Ganz genau.

Wie wird das klingen?

Max Andrzejewski Sehr unterschiedlich. Es gibt minimalistische, repetitive Patterns, andere Passagen sind abstrakt, mit geräuschhaften Klängen – und dann wird es fast berührend harmonisch, wenn der Chor singt. Ich arbeite viel mit Layern, mit überlagerten Schichten. Mal ist alles ganz leise, aber akustisch hereingezoomt und verstärkt, dann gibt es plötzlichen Krach. Das Ensemble ist ungewöhnlich besetzt: drei Gitarren, Streichquartett, Schlagwerk.

Wieso vertonen Sie ein Handy-Phänomen?

Max Andrzejewski Ich glaube, die Clips stehen für einen realen Mangel: das Bedürfnis nach Ordnung, aber auch nach Körperlichkeit. Wir schaffen einen Raum, in dem Menschen dieses Gefühl gemeinsam erleben. Deshalb spielt der Chor auch eine wichtige Rolle. Zuerst ist er Beobachter – wie das Publikum. Dann nähert er sich dem Geschehen, übernimmt selbst Aktionen und geht den Weg vom distanzierten Betrachter zur mitfühlenden Figur. So kann man sich der Sache auch nähern: nicht durch passiven Konsum, sondern durch Empathie, durch Beteiligung.

Was macht diese Erfahrung mit dem Publikum?

Max Andrzejewski Im besten Fall rastet dann für einen Moment auch bei jedem Einzelnen etwas ein.

Die Fragen stellte Tilman Mühlenberg

Max Andrzejewski mischt in seinen Kompositionen zeitgenössische Musik mit Anleihen aus Minimal und experimentellem Jazz. In der Tischlerei wird er mit dem achtköpfigen Ensemble auch als Schlagwerker zu hören sein

Gleich passiert’s

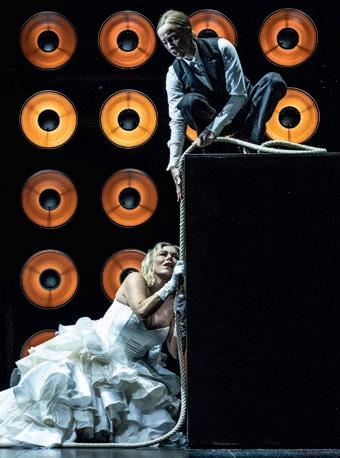

Richard Wagner LOHENGRIN, 3. Aufzug

Schon naht der Schwan, um Lohengrin wieder zur Gralsburg zurückzubringen. Doch bevor der Schwanenritter heimkehrt, hat er für das Volk von Brabant noch eine Überraschung bereit.

Mit Attilio Glaser in der Titelpartie und Flurina Stucki als Elsa sind in Kasper Holtens Inszenierung zwei der aufregendsten Wagner-Sänger der jungen Generation zu erleben.

Gerade passiert’s

Wolfgang Amadeus Mozart DIE ZAUBERFLÖTE, 2. Akt

Gemeinsam haben Tamino und Pamina alle Prüfungen überstanden und dürfen sich endlich in die Arme schließen. Einer glücklichen Zukunft steht nun nichts mehr im Weg.

Regisseur Günter Krämer gelingt eine Balance zwischen Märchenspiel und Aufklärungsstück. Mit fast 400 Aufführungen ist diese ZAUBERFLÖTE ein Dauerbrenner im Spielplan.

DIE ZAUBERFLÖTE im September > 7 im Spielplan

Der Regisseur als Schatzgräber

Dirigenten, Dramaturginnen, Sängerinnen, Chordirektoren geraten bei Christof Loy ins Schwärmen. Wir haben ihm zahlreiche

Entdeckungen zu verdanken, als nächstes

folgt: FEDORA

Marc Albrecht Dirigent

Christof Loy ist ein brennend neugieriger Mensch. Diese Neugier verbindet uns. Die Lust, sich nicht mit dem Kanon zufrieden zu geben, sondern an die Ränder zu gehen, Werke freizulegen, die im Repertoire kaum vorkommen. DER SCHATZGRÄBER stand lange auf meiner Wunschliste, DAS WUNDER DER HELIANE hat er aufgetan. Wir werfen uns unsere Ideen mittlerweile zu wie im Pingpong. Christof hat ein unglaubliches Ohr und einen treffsicheren musikalischen Instinkt. Und er arbeitet mit einer Akribie wie kaum ein anderer Regisseur. Er vergräbt sich tief in die Partitur und den Text einer Oper, hört sämtliche Versionen, vergleicht, wägt ab, oft Jahre, bevor wir uns an die gemeinsame Arbeit machen. Und dann ist er da. Von Tag eins sitzt er in den musikalischen Proben. Umgekehrt bin ich bei den szenischen dabei. Es wird keine Probe verpasst, nur das ermöglicht ein echtes Miteinander. Musik und Szene entstehen gemeinsam, erwachsen aus dem gleichen Impuls. Gerade bei selten gespielten Werken gibt es keine gängigen Deutungen, es fühlt sich an wie eine zweite Uraufführung. Man tastet sich heran, verhandelt alles neu: Ausdruck,

Tempo, Phrasierung. Und wenn das Publikum dann ohne Erwartungen kommt und begeistert wieder geht, zeigt sich, wie lebendig und notwendig Christofs archäologische Arbeit ist. Für uns. Und für das Musiktheater.

Sara Jakubiak Sopranistin

Christof Loy hat eine enorm weite Kreativität: Er malt wunderschöne Opernbilder und baut eine fantastische Architektur, die Menschen einlädt, neue Perspektiven wahrzunehmen. Und er hat mich persönlich verändert. Er hat eine Kerze in mir entzündet, mit deren Licht kann ich jederzeit auf die Suche gehen nach den tiefsten Schichten der Charaktere. So ausgestattet forsche ich in den Winkeln jeder einzelnen Note nach Farben, die ich noch nie gehört habe. Oft denke ich Monate nach einer Produktion an Christofs Anweisungen. Seine Worte arbeiten in mir.

Zu den Raritäten, die Christof Loy an der Deutschen Oper neu entdeckte, gehört auch Riccardo Zandonais 1914 uraufgeführte FRANCESCA DA RIMINI , die im Oktober wieder auf dem Spielplan steht. Szenenfoto mit Sara Jakubiak und Jonathan Tetelman

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Christof Loy zu den international gefragtesten deutschen Opernregisseuren

Doris Soffel Mezzosopranistin

Christof Loy geht ganz in die Tiefe. In die Musik, in die Handlung, in die Figuren. Seine Arbeit ist geprägt von psychologischer Genauigkeit, er verwebt die seelischen Strukturen aller Charaktere so fein miteinander, dass nicht nur die Hauptrollen glänzen dürfen. Dabei arbeitet er mit großer Sorgfalt und Geduld – und fordert uns Sängerinnen und Sänger gleichzeitig immer wieder heraus. Das ist für mich der Inbegriff guter Regie: diese Mischung aus Vertrauen und Anspruch. Die Proben mit ihm sind intensiv. Gerade bei Respighis LA FIAMMA , die für uns alle neu war und uns mit ihrer großartigen Musik direkt in ihren Bann zog. Christof hat es geschafft, den historischen Ballast, der über dem Werk schwebt, abzuschütteln. Die Assoziationen an das Italien der 1930er-Jahre, die politische Aufladung, das alles spielte in unserer Arbeit kaum eine Rolle. Stattdessen konnten wir uns mit voller Energie auf das Drama dieser Musik konzentrieren. Ich durfte mit Christof bereits

zweimal Figuren gestalten, die am Rand der Gesellschaft stehen, beides Frauen, die als Hexen gebrandmarkt sind: die eine in Humperdincks KÖNIGSKINDER in Amsterdam, die andere in LA FIAMMA an der Deutschen Oper Berlin. Christof hat mir die Möglichkeit gegeben, die Facetten dieser Außenseiterinnen klischeefrei zu zeigen, mit all ihrem Schmerz, ihrer Verletzlichkeit, aber auch mit Humor. Denn auch das gehört zu seiner Arbeit: Momente der Leichtigkeit, des Augenzwinkerns. Genau das schätze ich so an ihm.

Dorothea Hartmann Dramaturgin

Es war mir immer eine große Freude und Ehre, in meiner Zeit an der Deutschen Oper Berlin mit Christof Loy zusammenarbeiten zu dürfen. Der Bogen spannte sich von Verdis FALSTAFF über die Uraufführung EDWARD II. bis zu den drei Opernraritäten DAS WUNDER DER HELIANE, FRANCESCA DA RIMINI und DER SCHATZGRÄBER

Besonders spannend im Prozess waren die Bauproben, ein wichtiges Datum, weit über ein Jahr vor der Premiere. Hier werden üblicherweise die Bühnenbildelemente im Raum überprüft. Doch bei Christof Loy ist das weitaus mehr: Alles erscheint ausgearbeitet, Auftritte und Positionen der Sänger, die großen Bewegungen des Chores im Raum, ja bis hin zu Requisiten, Kostümteilen und detaillierten Lichtstimmungen – alles ist quasi premierenreif schon imaginiert. Christof Loy setzt so in seinen Arbeiten einen außergewöhnlich präzis definierten Rahmen, der Verlässlichkeit bietet – und Freiheit gewährt: Freiheit zu spielen und im Moment der Probe mit einer so wunderbaren Künstlerin wie Sara Jakubiak gemeinsam eine Rolle auszuleuchten. Christof Loy begibt sich mit den Sängern auf eine gemeinsame Forschungsreise: in die Psychologie der Figuren, in Text und Musik feinsten Seelenregungen nachspürend. Diese füllen den so präzise vorgedachten Bühnenraum –mit der Magie des Musiktheaters.

Jeremy Bines Chordirektor

Man braucht viel Mut, um einen Opernchor zu inszenieren. All diese Menschen, die sich auf der Bühne bewegen, muss man motivieren, ihnen seine Ideen verkaufen und sie mitreißen. Die Inszenierung muss pannensicher sein: Bei einer Wiederaufnahme muss sie engen Probenplänen, zufälligen Ausbrüchen von Krankheiten, vielleicht sogar dem Fehlen einer Hauptprobe standhalten. Sie muss detailliert und spezifisch sein, für alle Sinn ergeben, tiefer ins Werk eindringen als nur mit »Park and bark« – damit die Inszenierung das Musikdrama, das die Autoren uns gegeben haben, auf eine andere Ebene hebt – und umgekehrt. Der Regisseur Christof Loy beherrscht das »mis-en-scène« perfekt. Er hat eine Methode entwickelt, Bewegungen von manchmal riesigen Menschenmengen mit einer erstaunlichen Genauigkeit zu choreografieren; und das funktioniert noch, wenn sich die Zusammensetzung der Menge von Tag zu Tag ein wenig unterscheidet. Christof lernt und merkt sich die Namen jedes Einzelnen im Chor – keine leichte Leistung, die sofort beeindruckt und sich den Respekt der Chormitglieder verschafft. In der Opernwelt sticht Christof Loy hervor, bei ihm sind Kunst und Handwerk in perfekter Balance. Er ist ein wahrer Opernfan und ein Grund, ein Opernfan zu sein.

Umberto Giordano [1867 – 1948)

Oper in drei Akten nach einem Libretto von Arturo Colautti, basierend auf Victorien Sardous Theaterstück »Fédora«, Uraufführung am 17. November 1898 am Teatro Lirico in Mailand. Premiere an der Königlichen Oper Stockholm am 10. Dezember 2016. Premiere an der Oper Frankfurt am Main am 3. April 2022

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln / ca. 1 Std. 45 Min. / Keine Pause

Musikalische Leitung John Fiore , Inszenierung Christof Loy, Bühne, Kostüme Herbert Murauer, Licht Olaf Winter, Video Velourfilm AB, Dramaturgie Konstantin Parnian, Chöre Jeremy Bines Fürstin Fedora Romazoff Vida Miknevičiūtė, Graf Loris Ipanoff Jonathan Tetelman, Komtesse Olga Sukarev Julia Muzychenko u. a.

Zwischen Politthriller und Kriminalstück, tragischem Liebesdrama und packendem Psychogramm bewegt sich Umberto Giordanos FEDORA . Vorlage bildete das gleichnamige Theaterstück von Victorien Sardou, eben jenem französischen Dramatiker, der schon für Puccinis TOSCA Pate stand. Die umjubelte Uraufführung von FEDORA 1898 im Mailänder Tetro Lirico wurde zum musikhistorischen Großereignis, verhalf sie doch einer der größten Sängerlegenden zum Durchbruch: Enrico Caruso, welcher der heute berühmtesten Nummer, der Arie »Amor ti vieta«, einen Platz im kollektiven Gedächtnis verschaffte. In der Folge eroberte das Werk die internationale Opernwelt und wurde bald schon in Wien, Paris, Hamburg und an der New Yorker MET gespielt. Als größter Erfolg Giordanos neben ANDREA CHÉNIER begeistert FEDORA bis heute mit üppigen Klangfarben und ikonischen Melodien. Meisterregisseur Christof Loy durchleuchtet in seiner Inszenierung die Titelfigur in all ihrer Vielschichtigkeit und webt ein ausgereiftes Beziehungsnetz zwischen den Akteuren.

Weitere Vorstellungen: 30. November; 2., 5., 7., 10. Dezember 2025

Sartre, Swing und Subversion

Chansonnier Thomas Pigor und die BigBand der Deutschen Oper Berlin lassen das Paris der Fünfzigerjahre aufleben

Herr Pigor, was ist attraktiv an den Fünfzigern? Waren die nicht ein wenig bürgerlich und brav im Vergleich zu heute?

Thomas Pigor Das galt auf jeden Fall für die deutschen Wohnzimmer. In Paris dagegen war richtig was los. Die Nazi-Besatzer waren weg, der Hunger nach Kultur war groß. Die Amerikaner hatten neuen Jazz mitgebracht; eine Zeit lang lebten Stars wie Miles Davis, Dizzy Gillespie oder Sidney Bechet in Paris, dort gab es weniger Rassendiskriminierung als in den USA. Sie spielten in Saint-Germain-des-Prés, in denselben Kellern, in denen auch die Existenzialisten saßen. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco sang. Was für eine Szenerie! Dieses Flair lassen wir ein wenig aufleben.

Wie passen Existenzialismus und Jazz zusammen?

Thomas Pigor Sie sind verwandt. Der Existenzialismus sagt, der Mensch ist radikal frei und gestaltet seine Welt selbst. Da gibt es durchaus Parallelen zum Jazz: Die Freiheit des Interpreten in der Improvisation, und die Verantwortung gegenüber der Freiheit der anderen. Ein Instrumentalsolo ist frei, aber nicht beliebig. Der Abend wird aber kein philosophischer Lehrgang! Wir bringen Spaß und Lebensgefühl mit. Die Sängerin Mathilde Vendramin gibt coole Songs von Michel Legrand, der Gitarrist Biréli Lagrène spielt Jazz von Django Reinhardt, der damals auch in Paris lebte.

War die Musik auch politisch, so wie der Existenzialismus?

Thomas Pigor Es war die Zeit der Kolonialkriege, zunächst in Indochina, Algerien sollte folgen, dazu kam noch die Angst vor einem Atomkrieg der Supermächte. Der Schriftsteller und Musiker Boris Vian etwa war explizit antimilitaristisch, einer seiner bekanntesten Songs heißt »Le Déserteur«. Aber

Thomas Pigor, hier in seinem Berliner Studio, bildet mit Pianist Benedikt Eichhorn das preisgekrönte Chanson-Kabarett-Duo »Pigor & Eichhorn«. Die beiden werden für ihren politischen »Salon-HipHop« gefeiert. Bei uns tritt Pigor solo auf

Vian war auch ein Spötter, der, gesellschaftskritisch, in alle Richtungen austeilte und nicht davor zurückscheute, sich über die eigene Szene lustig zu machen. Ich werde Vians »Je suis snob« singen, eine feine Parodie auf die Dandys der Fünfziger. Die heutigen Snobs sind sicher anders – neureicher, weniger skurril.

Sie selbst singen seit mehr als dreißig Jahren politische Chansons, vor allem in dem Duo »Pigor singt. Benedikt Eichhorn muss begleiten«. Wie lebendig ist das politische Lied in Deutschland?

Thomas Pigor Der Pianist Benedikt Eichhorn und ich haben in den Neunzigern unseren Salon-HipHop entwickelt, ein Format, das es in Deutschland so nicht gab. Textlastig, anspruchsvoll und zuweilen ziemlich jazzy. Wir trugen Sixties-Anzüge, schmale Krawatten, versuchten, verrucht zu wirken und haben uns dabei durchaus auch an französischen Chansongrößen orientiert. Deren Hang zu Witz, Wortspiel und Leichtigkeit ist bis heute Inspiration und Ermutigung zugleich. Die deutschen Vertreter des Polit-JazzChansons, Künstler wie Wolfgang Neuss, »Die Insulaner«, Hanns Dieter Hüsch oder die Wiener um Gerhard Bronner kamen über das Kabarettmilieu selten hinaus. In Frankreich gehören Vian, Gréco, Gainsbourg zum »patrimoine«, zum nationalen Kulturerbe.

Können Chansons die Welt verändern?

Thomas Pigor Sie können nicht mal Meinungen ändern, da mache ich mir keine Illusionen. Aber man kann irritieren, Diskurse anstoßen oder subversiv einen ungewöhnlichen Gedanken platzieren. Und man kann den Menschen, die im Publikum sitzen, die lachen und applaudieren, etwas Wichtiges signalisieren: Ihr seid nicht allein. Gemeinsam im Konzertsaal zu sitzen, weckt mehr Lebensgeister als allein vor dem Computer oder dem Fernseher. Dafür machen wir das alles.

Die Fragen stellte Thomas Lindemann

Größte Freude, intensives Leid

Antonello Manacorda dirigiert einen Abend mit Gustav Mahlers »Lied von der Erde«

Gustav Mahlers »Lied von der Erde« gibt vielen Menschen Rätsel auf. Ist es eine Sinfonie, ein Liederzyklus, ein Experiment? Für mich sind die sechs Orchesterlieder vor allem ein zutiefst berührendes Stück Musik, ein fantastisches Erlebnis, bei dem es um Leben und Tod geht, um Jenseits und Spiritualität. Die Musik ist mal melancholisch schwebend, dann wieder ausschweifend und schwelgerisch. Inhaltlich sind wir in Fernost. Mahler benutzte Texte von Hans Bethge, der chinesische Gedichte aus einer französischen Übersetzung bearbeitet und die mehr als tausend Jahre alte Naturlyrik ins Existenzielle, Philosophische gehoben hat.

Ich habe »Das Lied von der Erde« zum ersten Mal vor 30 Jahren gespielt, da war ich Mitte 20 und als Konzertmeister noch Teil des Orchesters. Es wurde zum Wendepunkt in meinem Leben, hat mein Verständnis von Orchestermusik geprägt. Seit ich Dirigent bin, spiele ich das »Lied von der Erde« immer wieder. Die Musik ist tief und ergreifend, extrem traurig und packend zugleich. Ich habe es noch nie geschafft, »Das Lied von der Erde« zu dirigieren, ohne am Ende in Tränen aufgelöst vor dem Orchester zu stehen. Gustav Mahler schrieb den Liederzyklus 1908, bezeichnete ihn als »das Persönlichste«, was er bis dahin geschaffen habe. Die Uraufführung 1911 hat er nicht mehr erlebt. Schon die Arbeit daran fiel in eine schwere Zeit, im Jahr zuvor war eine seiner Töchter gestorben, im Alter von vier Jahren. Den Posten als Direktor der Wiener Hofoper hatte er nach einer antijüdischen Hetzkampagne räumen müssen, seine Frau Alma suchte Trost in Affären, die Mahler natürlich mitbekam. Ende des Jahres wurde seine Herzkrankheit diagnostiziert, an der er drei Jahre später sterben sollte. Mahler hatte sich zum Schreiben nach Toblach in Südtirol zurückgezogen, in eine Hütte am Waldrand. Ich habe das Haus besucht. Man schaut ins Tal, auf die gewaltigen Berge darüber, mehr ist da nicht. Es ist ein einsamer Ort, an dem sich Schönheit und Traurigkeit mischen. So ist auch Mahlers Musik eine Suche nach Sinn und den Wahrheiten des Menschseins – und weil es keinen Trost gibt, ist sie umso wahrhaftiger.

Wir beginnen den Konzertabend mit »Blossoming« von Toshio Hosokawa. Das Stück ist kleiner besetzt, die Musik ist verklärender, positiver, sie leitet perfekt zu dem

gewichtigen Mahler über, wie eine Ouvertüre. Hosokawa ist ein zeitgenössischer japanischer Komponist, sein Klang beschreibt eine ähnliche Naturromantik. »Wie ein Blütenblatt, das sich öffnet«, steht in der Partitur, gemeint ist die Lotusblüte, auch dies ist eine Verbindung zum »Lied von der Erde«, wo der Lotus eine Rolle spielt.

Menschen, die zum ersten Mal Gustav Mahler hören, denken oft an Filmmusik, an E.T., Star Wars und John Williams. Das liegt daran, dass der von Mahler beeinflusste Erich Wolfgang Korngold in den Dreißigern nach Hollywood emigrierte, dort schuf er den typischen FilmmusikStil. Entsprechend opulent darf man Mahler dirigieren –und sollte doch gleichzeitig den Kitsch meiden.

Ich freue mich sehr auf das großartige Orchester der Deutschen Oper Berlin. Und auf die Stimmen von Okka von der Damerau und David Butt Philip. Im »Lied von der Erde« hat Mahler die Singstimmen in die Sinfonie verwoben wie Instrumente: Sopran, Alt, Flöte und Oboe reden miteinander wie gleichwertige Stimmen. Mahlers Musik entstand an der Schwelle vom Impressionismus zum Expressionismus. So wie die Künstler seiner Ära, Kandinsky, Kokoschka, Schiele, Trakl richtete er den Blick nach innen, schaute in die Seele des Menschen. Auch wir gehen bei diesem Konzert nach Innen. In die größte Freude, aber auch in das intensivste Leid.

Protokoll: Thomas Lindemann

Manacorda war Gründungsmitglied und langjähriger Konzertmeister des von Claudio Abbado ins Leben gerufenen Mahler Chamber Orchestras. Im Sommer 2026 wird der Wahlberliner bei uns die Premiere von ZAR UND ZIMMERMANN dirigieren

Neue Gesichter

An der Deutschen Oper Berlin sind nicht nur gestandene Größen zu erleben, sondern auch die Stars von morgen. Wir stellen fünf junge Künstlerinnen und Künstler vor, die in der neuen Saison aufhorchen lassen werden

Anna Handler

Wie lange dauert es, bis man als Dirigentin merkt, ob es mit einem Orchester harmoniert? Anna Handler gibt die Frage zurück: »Wie schnell merkt man es bei einem Date?« Mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin hatte die 29-Jährige jedenfalls ein perfektes Match, es dauerte Sekunden, maximal einige Minuten.

Von zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die für die offene Kapellmeister-Stelle vordirigierten, bekam sie die mit Abstand besten Voten von den Musikerinnen und Musikern, die wie üblich über die Besetzung mitentscheiden. Ein Grund, glaubt Handler selbst, war, dass sie locker an die Aufgabe heranging, das Orchester mit der FLEDERMAUS - Ouvertüre und einem Ausschnitt aus LA BOHÈME zu führen. Ich dachte: »Wenn es nicht sein soll, habe ich einfach ein paar großartige Musikerinnen und Musiker kennengelernt.« Ihr bliebe ja sonst weiterhin Boston, wo sie Assistenzdirigentin des Boston Symphony Orchestra ist.

Berlin kann sich glücklich schätzen, Handler gilt in ihrem Fach als Ausnahmetalent. Und das zeigte sich schon früh, wie Videos aus Kindertagen beweisen. Anna Handler bildete mit ihrer Schwester Laura ein Gesangsduo, sie gewannen Wettbewerbe, so unter anderem »Die Engelsstimmen« in Bayern, eine Art »The Voice Kids der Klassik«, sagt sie. »Man sieht auf den Videos, wie ich meine Hände zur Musik öffne, als ob ich den Klang berühren und die Energie fühlen will.« Und genauso begreift sich die Tochter deutsch-kolumbianischer Eltern noch heute: »Als Hüterin der Energie.«

Vor ihrer Ausbildung zur Dirigentin in Weimar und New York studierte unsere neue Kapellmeisterin Klavier. In Berlin wird sie viel zu tun bekommen: Sie assistiert Donald Runnicles bei TRISTAN UND ISOLDE , elf Produktionen des Repertoires dirigiert sie selbst, darunter DIE ZAUBERFLÖTE , CARMEN, DIE HOCHZEIT DES FIGARO. Zwar hatte Handler zuletzt immer wieder »intensive Opernphasen« in ihrem Arbeitsjahr, etwa als Dirigentin der Kinder-

Neu an der Deutschen Oper Berlin: Anna Handler, Dirigentin (oben), Marion Ravot, Harfe (unten)

opern mit dem Young Singers Project bei den Salzburger Festspielen, aber ihr Fokus lag auf der Sinfonik. Entsprechend spürt sie bei vielen Werken noch den Zauber des ersten Mals: »Ich verliebe mich in diese Stücke, während ich sie lerne und einstudiere.«

Marion Ravot

Harfe, Mathe oder Medizin? Vor dieser ungewöhnlichen Entscheidung für einen Studiengang stand Marion Ravot, nachdem die Pariserin Abitur gemacht hatte. Ihre naturwissenschaftliche Begabung war ausgeprägt, mit der Harfe hatte sie vergleichsweise spät begonnen, im Alter von 11 Jahren: »Die meisten Profis fangen mit 5 oder 6 an«, sagt sie. Ihr erstes Instrument war das Klavier, aber damit wurde sie nie wirklich warm. Aus den Prinzessinnengeschichten der Kindheit hatte Ravot immer das Bild junger Frauen an der Harfe vor Augen, »das hatte für mich etwas Magisches«, sagt sie. Also bat sie ihre Eltern, wechseln zu dürfen. Und bekam eine Harfe, »ohne je gehört zu haben, wie sie eigentlich klingt«, erzählt sie und lacht. Es war vom ersten Saitenanschlag an Liebe. Eine ganze Weile zweifelte sie, ob es zur Profikarriere reichen würde. Doch als die Zusage für das Studium am Pariser Konservatorium kam, verwarf sie den Plan B, Ärztin oder Wissenschaftlerin zu werden. Über die Juilliard School in New York, die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker und eine Station beim Deutschen Sinfonieorchester (DSO) führte es Ravot an die Deutsche Oper Berlin, wo sie nach einem Probejahr nun eine feste Stelle als Harfenistin im Orchester bekommt – nach einem zweitätigen Probespiel über fünf Runden. »Ich war sehr nervös, es war kein Spaß!«, so Ravot. Gerade für Harfe sind die Stellen begrenzt, das Opernrepertoire allerdings bietet dem Instrument zahlreiche Möglichkeiten zu glänzen: mit großen Soli wie in TANNHÄUSER oder auch bei Puccini und Donizetti. Stellen, die beweisen, »wie kraftvoll und feurig die Harfe klingen kann«, sagt Ravot: »Sie ist viel mehr als ein Prinzessinnen-Instrument«.

Aleksandra Meteleva

»Ich bin Feministin«, sagt Aleksandra Meteleva, »allein schon deshalb, weil ich aus Russland stamme, einer sehr patriarchalisch geprägten Gesellschaft.« Eine starke Haltung, die es der Sängerin aus dem sibirischen Tomsk gelegentlich schwer macht, sich mit den Frauenfiguren des klassischen Opernkanons zu identifizieren. Nicht so im Fall von Carmen. Georges Bizets Titelheldin ist für sie eine Verbündete: »die erste Feministin der Operngeschichte.« Meteleva wird als Stipendiatin von Ulrike und Walter Sandvoss im Ensemble der Deutschen Oper Berlin singen.

Die Mezzosopranistin wird als leuchtender Shootingstar ihres Fachs gehandelt, sie hat die Rolle schon in Italien interpretiert, wo sie aktuell lebt, in einer Inszenierung der Regisseurin Manu Lalli: »Zusammen haben wir die Lesart gefunden, dass Carmen für absolute Freiheit steht. Sie stirbt lieber, als ihre Unabhängigkeit an einen Mann zu verlieren.« Nach Italien zog es Meteleva im Anschluss an ihre Ausbildung in St. Petersburg, mitten in der Corona-Pandemie –kein leichtes Unterfangen, aber sie hat eine ausgeprägte Liebe für das italienische Repertoire. »Es eignet sich erstens perfekt für meine Stimme. Und zweitens: Wie könnte man Belcanto nicht lieben?«, so Meteleva, die nach der RossiniAkademie in Pesaro ins Young Artists Program des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino wechselte. Als neues Ensemblemitglied wird sie auch dieser Leidenshaft nachgehen können, unter anderem in einer Doppelrolle als Maddalena und Giovanna in Verdis RIGOLETTO. Eine spannende Herausforderung, findet sie: zugleich die beste Freundin und die Feindin von Rigolettos Tochter Gilda zu singen. »Ich bin aber auch neugierig darauf, mehr deutsches Repertoire kennenzulernen«, so Meteleva. Und im besten Fall mehr Frauen in der Oper zu entdecken, die ihren eigenen Kopf haben.

Lucy Baker

Lucy Baker besitzt eine Gabe, die unter Opernsängerinnen und -sängern gar nicht so weit verbreitet ist: Sie kann umwerfend komisch sein. Besonders in ihrem erklärten Lieblingsfach, der Hosenrolle, also Männerparts, die von einer Frau gesungen werden. »Hosenrollen kommen meiner Stimme entgegen, weil sie oft ein bisschen höher liegen als die großen, dunklen Mezzo-Rollen wie Carmen«, erzählt die junge US-Amerikanerin, »und ich bringe die passenden Voraussetzungen mit, weil ich physical comedy mag«. Als Tochter eines Schauspielerpaars sei ihr das Talent wohl in die Wiege gelegt, sagt sie. Nach Berlin kommt Baker als Stipendiatin der New York Opera Foundation, die Nachwuchssängern den Sprung nach Europa ermöglicht. Beim Casting um einen der begehrten Plätze überzeugte sie, wie könnte es anders sein, mit der Arie »Wie du warst« des Octavian aus dem ROSENKAVALIER . Während des Studiums in Philadelphia und zuletzt in Chicago begeisterte sie schon als Ariodante (»ich verliebe mich gerade in Händel und Barockmusik«), außerdem als Humperdincks Hänsel: »Mein all-time favourite, auch wenn es eigentlich eine grausame Geschichte ist«.

An der Deutschen Oper Berlin warten zwar erstmal keine Hosenrollen auf Baker, aber dafür neue Herausforderungen: »Ich singe einige Rollen mit größerer Orchestrierung, als ich es gewohnt bin, das wird mir Wind unter den Flügeln verschaffen«, sagt Baker. Die Mercédès aus CARMEN zählt dazu, Baker wollte sie schon lange singen, aktuell bereitet sie sich auf den Part vor. »Ich lerne am besten, wenn ich ins kalte Wasser geworfen werde, ansonsten bin ich Mitglied im populären Club der Prokrastinierer«, sagt sie und lacht. Auf Berlin freut sie sich sehr, auch weil die Stadt ihrer geliebten Heimat Chicago ähneln soll, so hörte sie. Und weil der Schritt ein neues Abenteuer bedeutet: »I’m ready to see the world!«.

Volodymyr Morozow

»Du hast eine tolle Stimme, du solltest Sänger werden«. Das bekam Volodymyr Morozov an der Musikhochschule in Kiew zu hören, wo er eigentlich Akkordeon und Piano studierte. Morozov war damals 16 Jahre alt, hatte gerade den Stimmbruch hinter sich, klang plötzlich tief und volltönend. Er folgte dem Rat seiner Lehrer, probierte sich im Chor aus und lernte zu der Zeit den ukrainischen Bass Taras Shtonda kennen. Der erkannte das Talent des Studenten und gab ihm Gesangsunterricht an der Nationaloper der Ukraine –kostenlos. »Was für ein Geschenk!«, schwärmt der Sänger, aber so sei das: »Bässe helfen Bässen«. Inzwischen hat Morozov prägende Ausbildungsjahre absolviert. In Paris, wohin es ihn zog, »weil ich die französische Kultur liebe, die Sprache – bonjour, l’amour«, sagt er und lacht. In Italien, an der Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, die ihm Auftritte mit Größen wie Plácido Domingo verschaffte und ihn künstlerisch »auf das nächste Level« brachte. Mit Beginn der neuen Spielzeit ist der junge Bass jetzt Stipendiat im Talent Circle des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Er zählt die Werke auf, die ihn erwarten: »TURANDOT, DON CARLO, TOSCA , TANNHÄUSER , DIE ZAUBERFLÖTE …es ist Wahnsinn«.

Bässe seien generell sehr gefragt, erklärt Morozov. Und natürlich käme ihm seine Offenheit für die verschiedensten musikalischen Richtungen zugute. Egal ob Verdi, Wagner oder zeitgenössische Kompositionen eines Hans Werner Henze: »Ich bin vielseitig verwendbar«. In der vergangenen Saison hat Morozov bei uns am Haus mit großem Erfolg den Hohepriester Ramfis in AIDA gesungen, eine Partie, mit der er sich besonders identifizieren kann: »Ramfis ist ein Mann, der eine starke Verbundenheit zu seiner Heimat fühlt«, erklärt der Sänger: »Und er hat den Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Beides trifft auf mich zu.«

Porträts: Patrick Wildermann

Junge Talente im Solistenensemble: Aleksandra Meteleva, Mezzosopran (oben), Volodymyr Morozow, Bass (unten links), Lucy Baker, Mezzosopran (unten rechts)

Skandal!

Die Deutsche Oper Berlin widmet sich in einer Foyerausstellung der öffentlichen

Erregung

Gegen 22 Uhr war es endlich soweit. Jedem, der an diesem 2. Oktober 1982 in der Deutschen Oper Berlin der Premiere von Verdis LA FORZA DEL DESTINO beiwohnte, dürfte spätestens in diesem Moment klar geworden sein, dass er gerade einen echten Opernskandal miterlebte: Mehrere Male musste der junge Chefdirigent des Hauses, der Spanier Jesús López-Cobos, ansetzen, um den dritten Akt des Stückes zu Ende zu bringen. Immer wieder verhinderten empörte Zwischenrufe und Buh-Chöre den Fortgang des Stücks und heizten die ohnehin schon explosive Stimmung weiter an. Selbst die Gattin des Regierenden Bürgermeisters von Berlin beteiligte sich am Protest, was ihr zwei Tage später auf der Titelseite der BZ sogar die ingeniöse Schlagzeile »Das leise ,Buh‘ der Frau Weizsäcker« einbringen sollte. Was war geschehen? Der neue Intendant des Hauses, Götz Friedrich, hatte für die Neuproduktion von Verdis wüstester Oper ausgerechnet Hans Neuenfels verpflichtet, dessen AIDA -Inszenierung in Frankfurt ihm nicht nur Morddrohungen von Seiten aufgebrachter Opernfans, sondern auch den Ruf eines »enfant terrible des Regietheaters« eingebracht hatte. Und Neuenfels war sich auch diesmal treu geblieben, hatte Jeeps und Panzer, Faschisten, Psychoanalytiker und Madonnen auf die Bühne gebracht. Als dann zum Höhepunkt des apokalyptischen Treibens im großen Kriegstableau des Stücks auch noch Kriegskrüppel von Wach soldaten geprügelt wurden, brach ein Sturm der Entrüstung los, der bald darauf republikweit berichtet, ausgeschmückt und kommentiert wurde. Einig waren sich alle, dass sich an der Deutschen Oper Berlin ein echter Skandal abgespielt hatte – und es spiegelt sich in den leuchtenden Augen alter Opernbesucher noch ein Abglanz der damaligen Erregung, wenn sie von diesem Abend erzählen. Versucht man allerdings zu ergründen, was hier der eigentliche Skandal war, wird es schon unübersichtlicher. War das Ärgernis (griech: skandalon) nun Neuenfels’ kecker Zugriff auf Verdi oder die Störung der Vorstellung, die auch damals schon im Publikum zu hitzigen Auseinandersetzungen führte? Tatsächlich ist die Zahl der Skandale, deren Ursache sich eindeutig bestimmen lässt, eher gering –Schmiergeldaffären und vertuschter Missbrauch gehören in diese Kategorie. Der klassische Opernskandal dagegen ist viel mehr durch ein Aufeinandertreffen von Weltsichten und Meinungen charakterisiert, für die das Geschehen auf der Bühne lediglich ein Kristallisationspunkt und das

Theater ein Resonanzraum mit Öffentlichkeitswirkung ist: Wenn beispielsweise in den fünfziger Jahren die erste schwarze Sängerin auf der Bühne der Deutschen Oper, Vera Little, tumultartige Protestszenen auslöste, spiegelte sich darin – neben dem offensichtlichen Rassismus – auch die Angst vieler im Nachkriegsdeutschland vor einer »Amerikanisierung« der Gesellschaft. Gerade dieses Beispiel zeigt aber auch, wie sich die Ansichten darüber, was eigentlich skandalös ist, im Lauf der Zeit verschieben können. Der Einsatz christlicher Symbole auf der Bühne beispielsweise, der vor einigen Jahrzehnten noch Proteste gläubiger Christen ausgelöst hätte, wird inzwischen selbst vom traditionellsten Teil des Publikums nur noch mit einem Achselzucken quittiert. Geht es um den Islam, ist, wie die Aufregung um die IDOMENEO -Produktion der Deutschen Oper Berlin –wiederum von Hans Neuenfels – zeigte, hingegen vor allem deshalb vorprogrammiert, weil die Auseinandersetzung über den Umgang mit dem Islam ein zentrales Thema ist. In ihrem Foyer zeigt die Deutsche Oper Berlin in dieser Spielzeit eine Ausstellung über einige der hitzigsten Auseinandersetzungen, die sich seit 1945 im und um das Haus abgespielt haben: Widerstand gegen die Moderne in der Kunst, Protest gegen opernbesuchende Diktatoren, Kampf gegen den Kulturabbau. Bei all diesen »Skandalen« war das Opernhaus immer auch Austragungsort der Konflikte, die eine Gesellschaft umtrieben. Und das werden wir wohl auch in Zukunft aushalten müssen.

Text: Jörg Königsdorf

Skandal!

Ausstellung im Foyer der Deutschen Oper Berlin. Ab 21. September 2025, geöffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn und in den Pausen.

Kalender September — November 2025

Als einer der größten Erfolge Giordanos begeistert FEDORA mit ihren üppigen Klangfarben und ikonischen Melodien. Dabei wird im Geiste des Fin de Siècle eine weltbürgerliche Elite gezeichnet, deren private Verstrickungen ins Kreuzfeuer politischer Machenschaften geraten. Christof Loy bringt seine bereits in Frankfurt und Stockholm gefeierte Inszenierung jetzt auf unsere Bühne

September 2025

13 Sa.

16 Di. 20.00 Mahlers »Lied von der Erde« A Musikfest Berlin | Philharmonie

18 Do. 19.00 Aida

19 Fr. 19.30 Rigoletto

20 Sa. 16.00 Chicxulub Uraufführung

Staatsballett Berlin | Tischlerei

19.00 Jazz de Paris mit der BigBand

21

Hänsel und Gretel, I. Akt, 2. Teil

15.30 Was kommt?

Turandot, III Akt 17.00 Was kommt?

La traviata, I. Akt

18.30 Was kommt?

Rigoletto, III. Akt

23 Di. 11.00

25

26 Fr. 19.30 Rigoletto

27 Sa. 19.30

28 So. 17.00 Tannhäuser und der

Sängerkrieg auf Wartburg

29 Mo. 11.00 Chicxulub 20/10

Staatsballett Berlin | Tischlerei

▶ Audiodeskription

▶ Für den Kartenkauf für diese Veranstaltung erhalten Sie nach Abschluss der Vorstellung eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises, die Sie für eine beliebige Eigenveranstaltung der Saison 25/26 nutzen können. (Auszahlung ist ausgeschlossen)

Aida

Giuseppe Verdi

Dirigent Carlo Montanaro, Regie Benedikt von Peter, Mit Patrick Guetti, Yulia Matochkina, Gloria Jieun Choi, Alfred Kim, Volodymyr Morozov, Michael Bachtadze u. a.

Dauer 3:15 | Eine Pause | 15+ Vorstellungen: 13., 18. September 2025

Rigoletto

Giuseppe Verdi

Dirigent Daniele Squeo, Regie Jan Bosse, Mit Andrei Danilov, Daniel Luis de Vicente, Nina Solodovnikova, Michael Bachtadze, Tobias Kehrer, Aleksandra Meteleva u. a.

Die Geschichte ist halb Tragödie, halb romantisches Schauermärchen. Ihr Titelheld, der Narr Rigoletto, ist ein Unterhaltungskünstler, der sein Publikum auf Gedeih und Verderb zum Lachen bringen muss. Seine Tochter Gilda dagegen scheint aus dem Stoff der Engel zu sein – und ist in ihrer bedingungslosen Liebe dann eben doch einfach zutiefst menschlich.

Dauer 2:45 Minuten | Eine Pause | 14+ Vorstellungen: 14., 19., 26. September 2025

Jazz de Paris

im Rahmen des Musikfest Berlin

Dirigent Manfred Honetschläger, Solo-Gitarre Biréli Lagrène Chansons Thomas Pigor Vocals, Violoncello Mathilde Vendramin, BigBand der Deutschen Oper Berlin

Das Lied von der Erde

S. 28 Jazz de Paris

S. 26 Was kommt?

Zu ihrem 20. Geburtstag widmet sich unsere BigBand dem französischen Jazz. Während der deutschen Besatzung stand er für Freiheit und Widerstand, dann wurde er zum Soundtrack des Existenzialismus. Hören Sie Musik von Michel Legrand, Miles Davis, Jacques Brel und Serge Gainsbourg sowie Texte von Simone de Beauvoir und Jean Paul Sartre.

Vorstellung: 20. September 2025

Chicxulub oder Der Floh des Teufels

Choreografie von Dominik White Slavkovský

Musik Tonträger Mit Tänzer*innen des Staatsballetts Berlin

Diese surreale Geschichte handelt von einem Prinzen, der sich in seiner Melancholie in eine fantastische Videospielwelt flüchtet, doch werden seine Abenteuer immer wieder durch unwillkommene Nachrichten aus der realen Welt gestört. Ein Ballettmärchen für Kinder und für Erwachsene, die keine Scheu vor skurrilen Begegnungen mit Dinosauriern, überdrehten Charakteren und einer bunten fiktiven Welt haben.

Uraufführung: 20. September 2025

Weitere Vorstellungen: 23., 25., 29. September; 11., 14. Oktober 2025

Das Lied von der Erde

im Rahmen des Musikfest Berlin

Dirigent Antonello Manacorda, Mit Okka von der Damerau, David Butt Philip, Orchester der Deutschen Oper Berlin

Auf dem Programm stehen Gustav Mahlers »Lied von der Erde«, dem Antonello Manacorda den sinfonischen Liederzyklus »Blossoming II« des preisgekrönten Toshio Hosokawa vorausstellt.

Vorstellung: 16. September 2025

Was kommt?

Hänsel und Gretel, I. Akt, 2. Teil

Dirigent Friedrich Praetorius, Mit Karis Tucker, Nina Solodovnikova, Maria Vasilevskaya, Thomas Lehman, Maria Motolygina Turandot, III. Akt

Dirigent Friedrich Praetorius, Mit Flurina Stucki, Alfred Kim, Maria Motolygina, Byung Gil Kim, Michael Bachtadze, Kangyoon Shine Lee, Thomas Cilluffo u. a. La traviata, I. Akt

Dirigent Friedrich Praetorius, Mit Nina Solodovnikova, Attilio Glaser, Arianna Manganello, Maria Vasilevskaya, Kangyoon Shine Lee, Michael Bachtadze, Dean Murphy, Tobias Kehrer u. a.

Rigoletto, III. Akt

Dirigent Friedrich Praetorius, Mit Andrei Danilov, N. N., Nina Solodovnikova, Tobias Kehrer, Aleksandra Meteleva u. a.

Dauer je ca. 0:45 | Keine Pause Vorstellung: 21. September 2025

Lohengrin

Richard Wagner

Dirigent Marc Albrecht, Regie Kasper Holten, Mit Byung Gil Kim, Attilio Glaser, Flurina Stucki, Egils Silins, Nina Stemme, Dean Murphy u. a.

Wird der charismatische Schwanenritter wirklich zum „Schützer von Brabant“ oder versucht ein Blender, sich Land und Volk zu erobern? Kasper Holten hinterfragt die Motive des Gralsprinzen.

Dauer 4:30 | Zwei Pausen | 15+ Vorstellungen: 20. September; 4. Oktober 2025

Oktober 2025

Die Zauberflöte

Wolfgang Amadeus Mozart

Dirigent*in Dominic Limburg / Anna Handler, Regie Günter Krämer, Mit Tobias Kehrer, Kangyoon Shine Lee / Kieran Carrel, Hye-Young Moon, Lilit Davtyan / Nina Solodovnikova, Flurina Stucki, Karis Tucker, Aleksandra Meteleva / Stephanie WakeEdwards, Alexandra Oomens / Meechot Marrero, Philipp Jekal / Padraic Rowan, Burkhard Ulrich / Thomas Cilluffo u. a.

Dauer 3:00 | Eine Pause | 10+ Vorstellungen: 27. September; 10., 26. Oktober; 6. November 2025

Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg

Richard Wagner

Dirigent Axel Kober, Regie Kirsten Harms, Mit Christof Fischesser / Tobias Kehrer [Nov.], Klaus Florian Vogt, Thomas Lehman, Camilla Nylund u. a.

»Könnt Ihr der Liebe Wesen mir ergründen?« lautet die Aufgabe, die Thüringens Landgraf den Minnesängern stellt und die den Auftakt zu dem Sängerkrieg darstellt, an dessen Ende sich Tannhäuser im Rausch des Dichtens völlig außerhalb der Gesellschaft katapultiert haben wird. Wagner widmet in seiner »romantischen Oper« drei Liebesspielarten, wie sie von Platon formuliert wurden, jeweils einen Akt: Eros / körperliche Liebe, Philía / gesellschaftlich akzeptierte Partnerschaft, Agapé / Nächstenliebe. Kirsten Harms erzählt die Geschichte dieser tiefen Leidenschaft, die sich gegen alle Widerstände behauptet, in großen mittelalterlichen Bildern.

Dauer 4:00 | Zwei Pausen | 16+

Letzte Vorstellungen: 28. September; 5. Oktober; 2. November 2025

Francesca da Rimini

Riccardo Zandonai

Dirigent Iván López-Reynoso, Regie Christof Loy, Mit Sara Jakubiak, Maria Vasilevskaya, Philipp Jekal, Ivan Inverardi, Rodrigo Porras Garulo, Thomas Cilluffo, Meechot Marrero, Hye-Young Moon, Arianna Manganello, Martina Baroni, Lucy Baker, Kangyoon Shine Lee, Michael Dimovski, Dean Murphy u. a.

Grelle Farbwechsel und eine musikalische Sprache, die unterschiedlichste Stile wie Madrigale, Belcanto und Verismo amalgamiert, prägen Zandonais Oper über eine Familientragödie der Renaissance. Christof Loy findet in diesem Werk das Psychogramm einer selbstbewussten, unangepassten Frau, die sich jeglichen moralischen Zwängen entzieht

Dauer 3:00 | Eine Pause | 16+

Das kommt FRANCESCA DA RIMINI: 20. Oktober 2025

Letzte Vorstellungen: 24., 31. Oktober; 14. November 2025

Tintenfischlady

Eine Kinderoper von Sidney Corbett

Dirigent Leonard Martynek, Regie Lara Yilmaz, Mit Evelina Smolina, Oleksandra Diachenko, Felix Che Groll, Musiker*innen des Orchesters

Dauer 1:00 | Keine Pause | 5+

Uraufführung am 31. Oktober 2025

Weitere Vorstellungen: 5., 7., 9., 12., 13., 15., 16., 18., 20., 22., 24. November 2025

Satisfactionaction

Max Andrzejewski

Komposition, Musikalische und Künstlerische Leitung Max

An drzejewski, Mit Mari Sawada, Gregoire Simon, Isabelle Klemt, James Banner, Annie Bloch, Arne Braun, Marco Mlynek, Max Andrzejewski, Sänger*innen des Chors Vocantare

Dauer 1:30 | Keine Pause | 15+ Vorstellungen: 2. [Premiere], 3. Oktober 2025

Die drei Rätsel

Eine Oper für Kinder u. Erwachsene von Detlev Glanert

Dirigent Dominic Limburg, Regie Brigitte Dethier, Mit Solist*innen des Kinderchores, Martina Baroni, Philipp Jekal, Chance Jonas-O'Toole, Joel Allison, Byung Gil Kim, Alexandra Oomens / Maria Vasilevskaya, Musiker*innen des Orchesters, Schüler*innen des Landesjugendorchesters, der Musikschule City West und des Arndt-Gymnasiums

Dauer 2:00 | Eine Pause | 9+ Opernwerkstatt am 7. Oktober 2025 Premiere am 11. Oktober 2025 Weitere Vorstellungen: 17., 19. Oktober 2025

Wider das Vergessen

Tischlereikonzert spezial

In der bewegenden Mischung aus Wort, Bild und Ton erinnern Musiker*innen an ehemalige Angestellte unseres Hauses, die ab 1933 durch die Nationalsozialisten vertrieben worden sind. Margarita Broich liest aus persönlichen Dokumenten von Rudolf Bing, Edgar Frank, Nelly Hirth und Else Liebert. Es erklingen Werke von Mozart, Schubert und Robert Gerhard.

Dauer ca. 2:00 | Eine Pause

Vorstellung: 8. Oktober 2025

Minus 16

Choreografien von Sharon Eyal / Ohad Naharin

Musik Tonband, Mit Tänzer*innen des Staatsballetts Berlin

In SAABA besticht der unverwechselbare Stil Sharon Eyals durch seine hypnotisch-pulsierende Kraft, den diejenigen, die ihn einmal erlebt haben, sofort wiedererkennen. Nach der Pause steht Ohad Naharins MINUS 16 auf dem Programm, eine temperamentvolle Choreografie voller akrobatischer Kühnheit. Zu einer eklektischen Musik von Dean Martin über Mambo und Techno bis hin zu traditioneller israelischer Musik ist dies eine Hommage an Tanzlust und Lebensfreude.

Vorstellungen: 2., 3., 6., 12., 18. Oktober; 21., 22., 28. November 2025

November 2025

Tristan und Isolde

Richard Wagner

Dirigent Sir Donald Runnicles, Regie Michael Thalheimer, Mit Clay Hilley, Georg Zeppenfeld, Elisabeth Teige, Thomas Lehman, Jörg Schörner, Irene Roberts u. a.

Der Berliner Regisseur Michael Thalheimer gehört seit drei Jahrzehnten zu den profiliertesten deutschen Theatermachern und ist im Schauspiel ebenso erfolgreich wie mit seinen Arbeiten für die Opernbühne. Thalheimers Stil ist durch einen präzisen Minimalismus geprägt, der den Fokus auf die innere Bewegung der Akteure lenkt. Wie gut das zu Wagners Musikdramen passt, hat er mit seinem TRISTAN bewiesen: Denn er erschuf einen Raum, der innerlich und äußerlich zugleich ist und in dem jede Geste Bedeutung gewinnt. Freuen Sie sich auf die Berliner Premiere dieser mit dem Grand Théâtre de Genève koproduzierten Inszenierung!

Dauer 5:00 | Zwei Pausen | 16+ Opernwerkstatt: 23. Oktober 2025 Premiere am 1. November 2025 Weitere Vorstellungen: 9., 16., 23. November 2025

Umberto Giordano

Dirigent John Fiore; Regie Christof Loy, Mit Vida Miknevičiūtė, Julia Muzychenko, Jonathan Tetelman / Rodrigo Porras Garulo [7., 10. Dez.], Navasard Hakobyan u. a.

Als größter Erfolg Giordanos neben ANDREA CHÉNIER begeistert FEDORA bis heute mit üppigen Klangfarben und ikonischen Melodien. Dabei wird im Geiste des Fin de Siècle eine weltbürgerliche Elite gezeichnet, deren private Verstrickungen ins Kreuzfeuer politischer Machenschaften geraten. Nach dem beeindruckenden Reigen aus Opernraritäten des frühen 20. Jahrhunderts (DAS WUNDER DER HELIANE , FRANCESCA DA RIMINI , DER SCHATZGRÄBER , LA FIAMMA) bringt Christof Loy nun seine bereits in Frankfurt und Stockholm gefeierte Inszenierung von FEDORA auf unsere Bühne.

Opernwerkstatt: 18. November 2025 Premiere am 27. November 2025

Weitere Vorstellungen: 30. November; 2., 5., 7., 10. Dezember 2025

Tosca

Giacomo Puccini

Dirigent Sir Donald Runnicles / Ivan Repušić [13. Nov.], Regie Boleslaw Barlog, Mit Carmen Giannattasio, Brian Jagde, Ivan Inverardi u. a.

Seit 1969 ist diese Inszenierung mit weit über 400 Vorstellungen in unserem Spielplan und bildet mit ihren historischen Schauplätzen und opulenten Kostümen noch immer einen wahren Publikumsmagneten: Erleben Sie die Tragödie um Liebe in den Zeiten der Grausamkeiten der napoleonischen Kriege!

Dauer 3:15 | Zwei Pausen | 13+ Vorstellungen: 5., 8., 13. November 2025

Carmen

Georges Bizet

Dirigent*in Anna Handler / Friedrich Praetorius [Nov.], Regie Ole Anders Tandberg, Mit Aleksandra Meteleva / Irene Roberts [Nov.], Nina Solodovnikova, Andrei Danilov / Vittorio Grigolo [Nov.], Byung Gil Kim / Joel Allison [Nov.] u. a.

Mit Vittorio Grigolo kehrt einer unserer Publikumslieblinge zurück. Haben Sie ihn bisher als Cavaradossi, Alfredo, Rodolfo oder Werther erleben dürfen, wird er jetzt Don José verkörpern, der Carmen in Liebe ergeben, gleichzeitig in rasender Eifersucht gefangen ist. In der sarkastisch-brutalen Welt der Schmuggler kann er nur untergehen.

Dauer 3:00 | Eine Pause | 14+

Vorstellungen: 25., 30. Oktober; 20., 29. November 2025

Simon Boccanegra

Giuseppe Verdi

Dirigent Paolo Arrivabeni, Regie Vasily Barkhatov, Mit Etienne Dupuis, Liang Li, Michael Bachtadze, Volodymyr Morozov, Nicole Car, Attilio Glaser u. a.

Der russische Regisseur Vasily Barkhatov stellt in seiner Inszenierung die korrumpierende Wirkung der Macht in den Vordergrund: Simon Boccanegra ist ein Politiker, dessen Ideale durch die Jahrzehnte der Machtausübung verloren gegangen sind und dem es längst nur noch um den Selbsterhalt geht. Und so verlängert Barkhatov das genuesische Dogendrama in die Machtzentralen unserer Gegenwart.

Dauer 3:00 | Eine Pause | 15+

Das kommt SIMON BOCCANEGRA: 4. November 2025

Vorstellungen: 7., 11., 15., 26. November 2025

Premierenvorschau

Violanta

Erich Wolfgang Korngold

Dirigent Sir Donald Runnicles, Regie David Hermann, Mit Ólafur Sigurdarson, Laura Wilde, Mihails Culpajevs u. a.

Wie viele Opern der Jahrhundertwende beschwört auch Korngolds VIOLANTA das Bild der italienischen Renaissance als einer Epoche, in der die Menschen ungehemmt von bürgerlichen Konventionen ihre Leidenschaften auslebten. Unter der Oberfläche brodelnde Triebe und Gefühle konnten so in ihrer zerstörerischen Wirkung auf die Bühne gebracht werde. Folgerichtig legt der Berliner Regisseur David Hermann, dessen Sichtweisen Sie bereits in DAS MÄDCHEN MIT DEN SCHWEFELHÖLZERN, DIE SACHE MAKROPULOS oder FIDELIO erleben durften, Korngolds Oper als eine Reise ins Innere von Violantas Psyche an –als einen Prozess der schmerzlichen Selbsterkenntnis.

L’Italiana in Algeri

Gioacchino Rossini

Dirigent Alessandro De Marchi, Regie Rolando Villazón, Mit Tommaso Barea, Alexandra Oomens / Hye-Young Moon, Jonah Hoskins, Aigul Akhmetshina, Misha Kiria u. a.

Nach LA RONDINE und DIE FLEDERMAUS kehrt Rolando Villazón als Regisseur zurück an die Deutsche Oper Berlin, um mit einer der großen Opernkomödien des Belcanto sein humoristisches Talent unter Beweis zu stellen. Dafür macht er aus der Handlung einen Konflikt zwischen zwei konkurrierenden Wrestling-Studios, die an Lucha Libre orientiert sind – einer mexikanischen Interpretation von Wrestling, die mit einer fast hundertjährigen Geschichte schichten- und klassenübergreifendes Kulturgut geworden ist.

25. Januar 2026 [Premiere]

Weitere Vorstellungen: 29. Januar; 4., 6., 13. Februar 2026

Dauer 1:20 | Keine Pause 14+

8. März 2026 [Premiere]

Weitere Vorstellungen: 11., 14., 20., 28. März; 2. April 2026

Dauer 3:00 | Eine Pause | 13+

Giulio Cesare in Egitto

Georg Friedrich Händel

Dirigent Stefano Montanari, Regie David McVicar, Mit Vasilisa Berzhanskaya, Elena Tsallagova, Clémentine Margaine / Stephanie Wake-Edwards, Martina Baroni, Cameron Shahbazi / Ivan Borodulin, Michael Sumuel u. a.

Wir präsentieren Ihnen Händels GIULIO CESARE IN EGITTO in der gefeierten Produktion des englischen Regisseurs David McVicar, die am Festspielhaus Glyndebourne erarbeitet und auch an der New Yorker Metropolitan Opera gezeigt wurde. McVicar nutzt die Elemente des barocken Soffittentheaters, um ein abwechslungsreiches Spiel zu entfalten, in dem Raum für die großen tragischen Gefühle ist, das aber auch mit Charme und Humor die Avancen Cleopatras gegenüber dem starken Mann aus Rom auskostet.

Zar und Zimmermann

Albert Lortzing

Dirigent Antonello Manacorda, Regie Martin G. Berger, Mit Artur Garbas, Philipp Kapeller, Patrick Zielke / Tobias Kehrer, Nadja Mchantaf u. a.

Nicht in Russland, sondern in einem imaginären Zarentum Tschirikistan spielt die Inszenierung des Berliner Regisseurs Martin G. Berger: Stolz dieses Landes sind seine Kanuwerkstätten, die aber gegenüber der High-Tech-Konkurrenz anderer Länder zusehends ins Hintertreffen geraten sind. Ständig überwacht vom Geheimdienst seines Landes, betreibt der Zar Industriespionage im Westen, um Tschirikistan zu neuem Ruhm zu verhelfen, und begegnet dabei nicht nur einem Deserteur, sondern auch einer forschen Aktivistin namens Marie.

25. April 2026 [Premiere]

Weitere Vorstellungen: 28. April; 1., 3., 10. Mai; 5., 8. Juli 2026

Dauer 4:30 | Zwei Pausen | 13+

Premiere am 20. Juni 2026

Weitere Vorstellungen: 25., 27. Juni; 2., 9., 11. Juli 2026

Dauer 2:45 | Eine Pause | 12+

Du bist unter 30 und hast Lust auf Klassik?

• Mit der ClassicCard-Mitgliedschaft

Kennen Sie schon die Deutsche Oper Card? Mehr Oper zum ermäßigten Preis

zahlst du für Konzerte nur 16 Euro und für Oper & Ballett nur 18 Euro – und sitzt dafür auf den besten Plätzen!

• Für 28 Euro jährlich erhältst du Zugang zu über 1000 Veranstaltungen im Jahr der renommierten Institutionen Berlins!

• Lade dir die ClassicCard App einfach direkt auf dein Handy.

Wir sind die ClassicCard