Werther

Jules Massenet [1842 –1912]

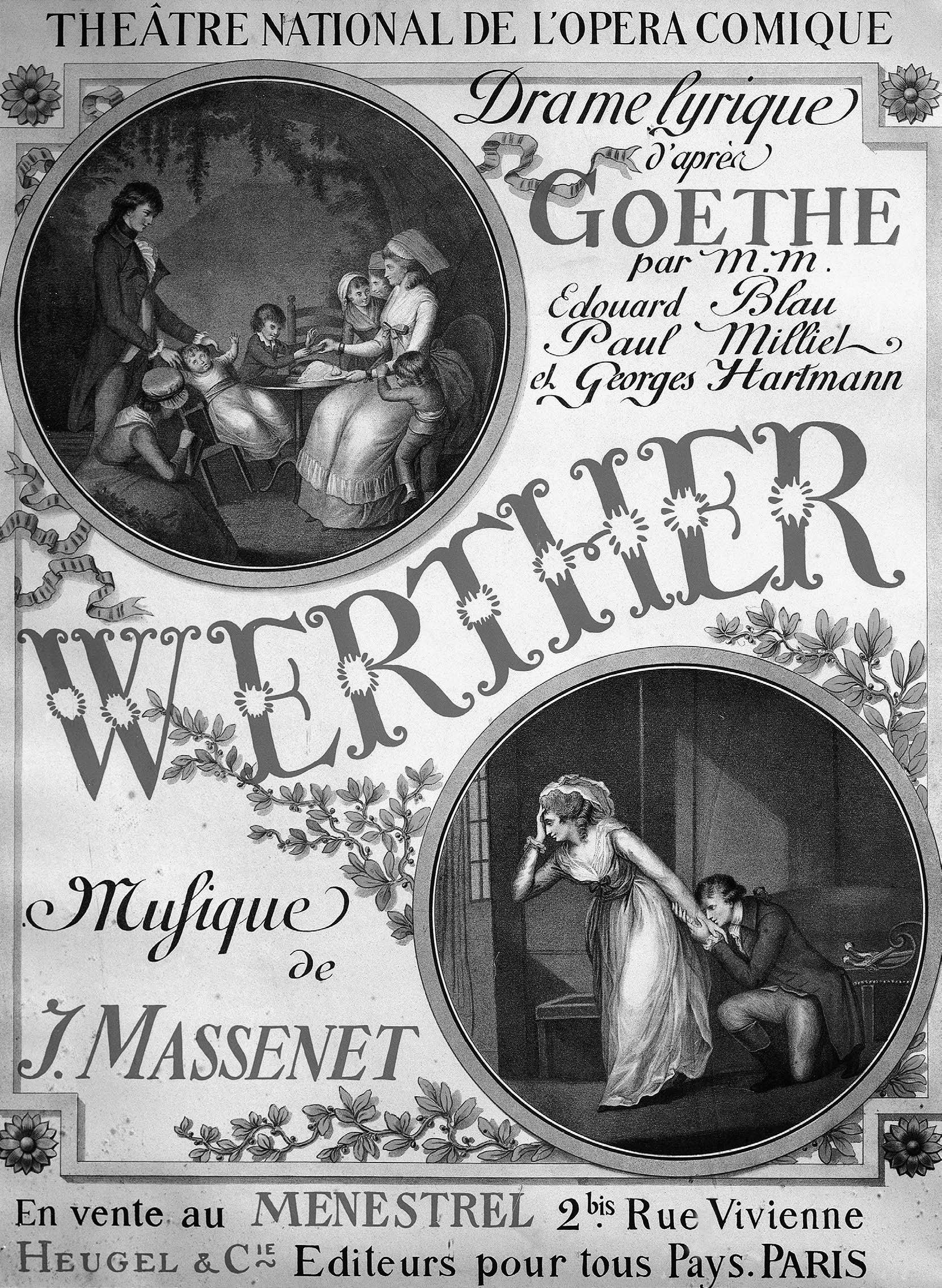

Drame lyrique in vier Akten [fünf Bildern] Libretto von Edouard Blau, Paul Milliet und Georges Hartmann nach dem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ von Johann Wolfgang Goethe

Uraufführung am 16. Februar 1892 an der Wiener Hofoper

Konzertante Aufführungen am 23. und 25. Juli 2025 an der Deutschen Oper Berlin

Handlung

In der näheren Umgebung Frankfurts, um 1780

Seit dem Tod seiner Frau lebt der Amtmann allein mit seinen Kindern. Charlotte und Sophie, die beiden ältesten Schwestern, führen ihm den Haushalt.

Akt I

Mitten im Juli übt der Amtmann mit seinen jüngeren Kindern ein Weihnachtslied. Seine Freunde Schmidt und Johann ziehen ihn mit dieser verfrühten Übung auf. Man unterhält sich über den bevorstehenden Ball am Abend in Wetzlar, über den Neuankömmling Werther und über Charlottes Verlobten, Albert.

Werther erscheint, um gemeinsam mit Freunden Charlotte zum Ball abzuholen. Er beobachtet, wie Charlotte ihren Geschwistern noch das Abendbrot austeilt, und ist von der idyllischen Szenerie hingerissen. Gemeinsam mit einem Liebespaar, Käthchen und Brühlmann, brechen sie zum Ball auf. Der Amtmann folgt Schmidt und Johann ins Wirtshaus, Sophie bleibt allein zurück.

Früher als erwartet kehrt an diesem Abend Albert von seiner sechsmonatigen Reise zurück. Sophie bestätigt ihm, dass Charlotte ihn nie vergessen habe und dass man die Hochzeit vorbereite.

Bei der Heimkehr vom Ball gesteht Werther Charlotte seine Liebe. In seine Schwärmerei platzt der Ruf des Amtmanns: „Albert ist zurück!“ Charlotte entdeckt Werther, dass sie verlobt ist und ihrer Mutter auf dem Sterbebett geschworen hat, Albert zu heiraten. Werther bestärkt sie, diesen Eid zu halten, und bleibt verzweifelt zurück.

Ein Sonntagnachmittag im September

Schmidt und Johann beobachten die Gäste bei der Goldenen Hochzeit des Pfarrers. Charlotte und Albert, seit nun drei Monaten verheiratet, sind darunter wie auch Werther, der Charlotte immer noch nachtrauert. Albert, der den Grund für Werthers Verzweiflung erkannt hat, sucht das Gespräch mit ihm und versucht, ihn auf Sophies Liebreize aufmerksam zu machen. Doch Werther streitet alles ab. In einer Unterhaltung mit Charlotte kann er seine Liebe jedoch nicht verbergen, woraufhin sie ihn bittet abzureisen. Sie erlaubt ihm aber, an Weihnachten zurückzukehren. Werther ist der Gedanke an Trennung so unerträglich, dass er an Selbstmord denkt.

Akt III

Am Heiligen Abend liest Charlotte Werthers Briefe. Sie muss sich eingestehen, dass sie ihn ebenfalls nicht vergessen kann, und ist zutiefst von seinen SelbstmordAndeutungen verängstigt. Auch der Besuch von Sophie, die sie zum Weihnachtsfest nach Hause einlädt, kann sie nicht aufheitern.

Plötzlich steht Werther im Zimmer. Gemeinsam geben sie sich Erinnerungen hin, und von der Situation überwältigt findet sich Charlotte in Werthers Armen wieder. Entsetzt ob ihrer eigenen Pflichtvergessenheit weist sie ihn erneut – dieses Mal für immer – ab. Werther ist nun zum Selbstmord entschlossen und flieht aus dem Haus.

Albert erhält einen Brief von Werther, in dem er ihn um seine Pistolen bittet, da er auf eine Reise gehe. Die Situation begreifend zwingt der eifersüchtige Albert Charlotte, die Waffen an einen Boten auszuhändigen. Sobald sie allein ist, stürzt Charlotte davon, um Werther aufzuhalten.

Akt IV

Charlotte findet Werther tödlich verwundet in seinem Arbeitszimmer. Er bittet sie um Verzeihung. Angesichts des Todes fühlt Charlotte sich endlich von allen Ver pflichtungen frei und kann ihm ihre Liebe gestehen. Während draußen die Kinder des Amtmanns ihr Weihnachtslied singen, stirbt Werther in Charlottes Armen.

Ein Deutschland mit französischen Augen gesehen

Enrique Mazzola im Gespräch mit Jörg Königsdorf

Maestro Mazzola, das letzte Werk Massenets, das Sie hier dirigiert haben, war HERODIADE, ein Stück, das 11 Jahre vor WERTHER uraufgeführt wurde. Wie wür den Sie die Entwicklung von Massenet zwischen diesen beiden Opern beschreiben?

Enrique Mazzola Ich habe Massenet immer als einen recht beständigen Komponisten betrachtet, der seinen Stil schon in jungen Jahren gut beherrschte und ihn dann einfach an die verschiedenen Libretti anpasste, mit denen er arbeitete – mal mit einem exotischeren Stil, mal mit einem heroischeren, mal mit einem intimeren. Wir gehen hier von der Exotik der HERODIADE zur romantischen Tragödie des WERTHER , von gewaltigen Chorszenen zum Minimalismus einiger weniger Rollen –alles durch seine persönliche, zutiefst französische Melodik.

Als WERTHER herauskam, kritisierten französische Kritiker die Musik als zu wagnerianisch. Sehen Sie einen Einfluss von Wagner in der Musik?

Enrique Mazzola Meine Meinung dazu ist ganz klar: einfach nein, kein Wagner in Massenet. Ich glaube, es gibt viel Meyerbeer und Gounod in seiner Musik, und manchmal mag die Verwendung von Themen einige Kritiker dazu verleiten, sie als Leitmotive zu sehen – aber hier sind Themen Ausdruck einer Stimmung, eines Gefühls, einer fieberhaften Leidenschaft. Sie sind nicht in Stein gemeißelt, sie sind meist luftig und transparent – aber am Ende glühend!

Jede Massenet-Oper hat eine spezifische Atmosphäre, eine Art couleur locale. Wie würden Sie die spezifischen Farben von WERTHER beschreiben und wie erreicht Massenet sie?

Enrique Mazzola Wir hören hier ein Deutschland mit französischen Augen gesehen. Oder nicht einmal das. Am Ende ist es ein Nicht-Ort für eine menschliche Tragödie. Stimmt, manchmal haben wir ein paar Anklänge an die Jagd, ein paar Volkslieder. Aber meistens ist die gesamte Musik atmosphärisch, durch Harmonien und Akkorde, die sich immer zu spät oder manchmal nie auflösen.

Gibt es stilistische Verweise auf das 18. Jahrhundert wie in MANON?

Enrique Mazzola Manchmal nur Anspielungen auf Weihnachtslieder oder ländliche Tänze oder Kirchenmusik, die alle mit einer idealen Vergangenheit verbunden sein können.

Die Geschichte von WERTHER spielt im Sommer (1. Akt), Herbst (2.) und Winter (3. und 4. Akt). Können wir das hören?

Enrique Mazzola Ich kann wirklich nicht sagen, dass wir eine stark unterschiedliche jahreszeitliche Musik zwischen den Akten haben. Aber ja, wir können wahrnehmen, dass die emotionale Atmosphäre in WERTHER durch die vier Akte hindurch immer kälter wird. Sie wechselt von der Wärme eines fröhlichen Sommers zur Kälte eines tragischen Winters.

WERTHER ist eine Oper ohne Chor. Bedeutet dies auch eine größere Intimität in der Vokal- und Orchesterschreibweise?

Enrique Mazzola Sicherlich! Und wir sollten hinzufügen, dass es zwar einen Chor gibt, aber es ist nur ein kleiner Kinderchor. Und diese Tatsache bringt durch die transparente Farbe der Kinderstimmen das Niveau der Zartheit auf ein Extrem. Und was die Hauptrollen betrifft, äußern sie sich meist in Arien und Duos, die klug miteinander verbunden sind, um eine sehr strukturierte dramaturgische Reise zu ermöglichen.

Im WERTHER-Orchester verwendet Massenet ein Saxofon – ein Instrument, das auch von ihm selbst oft in Verbindung mit Exotismus eingesetzt wird. Wie würden Sie die Rolle dieses Instruments hier beschreiben?

Enrique Mazzola Ich denke, dass in der französischen Musik viele Komponisten vom Saxofon als einer neuen Ressource, einer neuen Farbe in der Instrumentationspalette des Orchesters angezogen wurden. Bizet, Delibes, Massenet selbst, dann Ravel und viele andere verwendeten das Saxofon als Farbe der Sinnlichkeit, der Liebe, der Leidenschaft. Daher hat dieses schöne Instrument einen wichtigen Platz in der französischen Orchester und Opernliteratur gefunden.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir’s schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu sein scheinet, als er – hoffte – als ich – zu sein glaubte – wenn – Ich mache nicht gerne Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken – und mich dünkt deutlich genug.

„Die Leiden des jungen Werthers“, am 10. Oktober

Von der therapeutischen Realitätsbewältigung zum Opernstoff

Wulf Konold

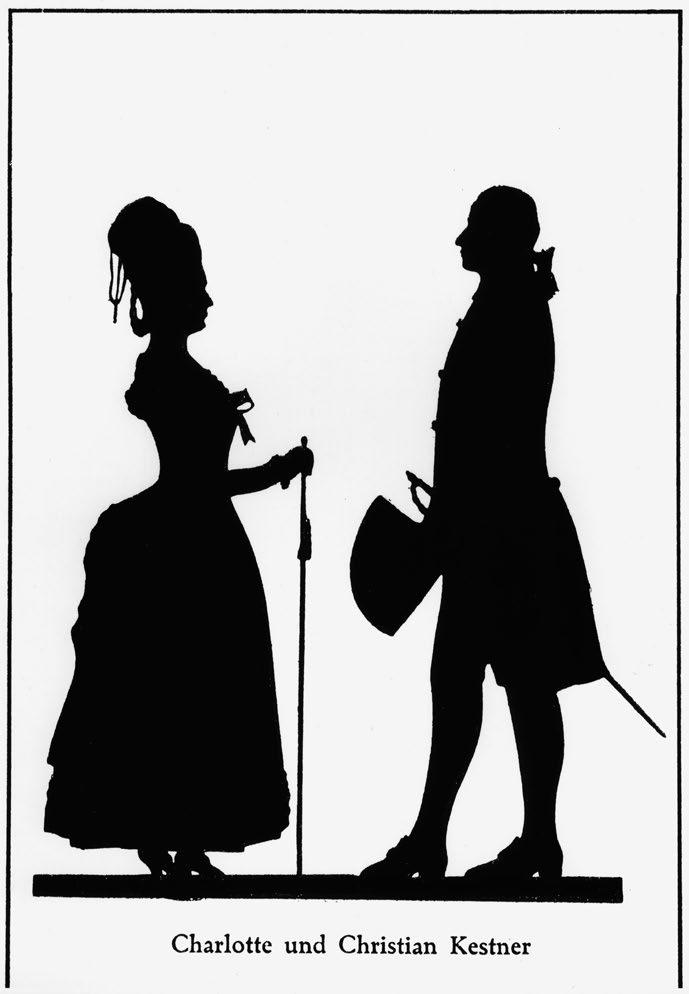

Nach Beendigung seiner Straßburger Studien war Goethe im Sommer 1772 für einige Monate Kollegienassessor der Frankfurter Gesandtschaft am Reichs kammergericht zu Wetzlar, war allerdings selten in Rechtsangelegenheiten dort zu finden. Auf einem Ball im nahegelegenen Volpertshausen lernte er am 9. Juni 1772 Charlotte Buff kennen, deren Bräutigam Johann Christian Kestner hannoverscher Gesandtschaftssekretär war. Goethe warb stürmisch um Lotte, doch diese wusste ihn – so eine Tagebuchnotiz Kestners – „kurz zu halten“. Am 11. September reiste Goethe, ohne Abschied zu nehmen, zu Fuß zurück nach Frankfurt und machte unterwegs Station in Ehrenbreitstein bei Sophie von La Roche und deren Tochter Maximiliane, zu der er ebenfalls eine starke Neigung fasste.

Am 30. Oktober 1772 erschießt sich in Wetzlar, mit von Kestner „zu einer vorhabenden Reise“ entliehenen Pistolen, der braunschweigische Legations sekretär Carl Wilhelm Jerusalem, den Goethe ebenfalls im Juni auf dem Ball in Volpertshausen kennengelernt hatte. Der Grund für den Selbstmord, der in der Kleinstadt viel Aufsehen erregte, war Jerusalems unglückliche Liebe zu einer verheirateten Frau. In einem ausführlichen Brief berichtet Kestner im November 1772 über Jerusalems Selbstmord an Goethe in Frankfurt; dort ist zu lesen: „Nach diesen Vorbereitungen, etwa gegen 1 Uhr, hat er sich denn über das rechte Auge hinein durch den Kopf geschossen. Es scheint sitzend im Lehnstuhl geschehen zu seyn. Der Stuhl hinten im Sitz war blutig, auch die Armlehnen. Darauf ist er vom Stuhle heruntergesunken, auf der Erde war noch viel Blut. Er muß sich auf der Erde in seinem Blute gewälzt haben; erst beym Stuhle war eine große Stelle von Blut; die Weste vorn ist auch blutig; er scheint auf dem Gesichte gelegen zu haben; dann ist er weiter, um den Stuhl herum, nach dem Fenster hin gekommen, wo wieder viel Blut entstanden, und er auf dem Rücken entkräftet gelegen hat. [Er war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Rock mit gelber Weste.]“

Diese Nachricht Kestners hatte für Goethe wohl die Funktion eines Katalysators; in „Dichtung und Wahrheit“ beschreibt er den Vorgang so: „Jerusalems Tod, der durch unglückliche Neigung zu der Gattin eines Freundes verursacht war, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern das Ähnliche, was mir im Augenblicke selbst widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setzte, so konnte es nicht fehlen, daß ich jener Produktion, die ich eben unternahm, alle die Glut einhauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zuläßt.“

Das Ähnliche, das ihm um die Jahreswende 1773 / 74 zustieß, waren die Erlebnisse im Frankfurter Hause des Kaufmanns Peter Brentano, der im Januar 1774 die zwanzig Jahre jüngere Maximiliane von La Roche geheiratet hatte und nach einigen heftigen Zusammenstößen Goethe das Haus verbot [im Roman trägt Albert, Werthers Gegenspieler, dessen Züge]. Innerhalb von wenigen Wochen, ohne große Vorentwürfe oder Skizzen, vollendete Goethe das Manuskript seines Briefromans „Die Leiden des jungen Werthers“. Im Roman versucht Werther seinem Freund Wilhelm in Briefen [datiert vom 4. Mai 1771 bis zum 23. Dezember 1772] die Erfahrung einer überwältigenden inneren Befreiung mitzuteilen, die in einem fast religiösen Naturgefühl und einer schwärmerisch unbedingten Liebe sich ausdrückt, durch die Enge der bürgerlichen Verhältnisse jedoch in Unfreiheit umschlägt und nur durch den Tod zu lösen ist.

Bereits im Herbst 1774 erscheinen „Die Leiden des jungen Werthers. Erster /Zweiter Teil“, Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung. Über die Rezeption berichtet Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ aus der Distanz des rückschauenden Greises: „Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer, und vor züglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Zündkrautes bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleudern, so war auch die Explosion, welche sich hierauf im Publikum ereignete, deshalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung deshalb so groß, weil ein jeder mit seinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden zum Ausbruch kam. Man kann von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werk geistig aufnehmen solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen Freunden erfahren hatte, und daneben trat das alte Vorurteil wieder ein, entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben müsse. Die wahre Darstellung aber hat keinen. Sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge, und dadurch beleuchtet und belehrt sie.“

Goethes distanzierte, fast abweisende Beschreibung der zeitgenössischen Reaktion ist nicht frei von Rationalisierungsbemühungen, denn ohne Zweifel befand er sich zum Zeitpunkt der Niederschrift in eben jenen „übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden“, die er aus der Rückschau tadelt, und die Beziehungen zu Maximiliane von La Roche [deren schwarze Augen die fiktive Lotte hat, anders als Charlotte Buff, die blauäugig war] scheinen hier weit mehr eine Rolle gespielt zu haben als der Flirt mit Charlotte Buff. Der Dichter jedenfalls rettete sich durch die „Komposition“ des Romans aus dem „stürmischen Elemente,“ während Werther-Figur und Werther-Schicksal Identifikationspunkt einer ganzen Generation wurden. Nicht nur die begeisterte Lektüre, nicht nur Rezensionen und Parodien, nicht nur die grassierende Mode, sich als Werther zu kleiden [mit blauem Rock und gelber Weste], sondern auch einige offensichtlich nach literarischem Vorbild

inszenierte Selbstmorde nötigten Goethe zur Distanzierung, etwa in dem schon 1775 geschriebenen Gedicht:

„Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben, Jedes Mädchen so geliebt zu seyn; Ach, der heiligste von unseren Trieben Warum quillt aus ihm die grimme Pein?

Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele, Rettest sein Gedächtniß von der Schmach; Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle: Sey ein Mann, und folge mir nicht nach.“

Neben einer Reihe von Bühnenbearbeitungen und Dramatisierungen bemächtigt sich auch bald die Oper dieses ungemein wirkungsvollen Stoffes: die erste einer Reihe von „Werther“-Opern stammt von dem als Widmungsträger der Violinsonate op. 47 von Beethoven bekannten französischen Geiger und Komponisten Rodolphe Kreutzer und wurde 1792 in Paris uraufgeführt; auf ihn folgten „Werther“-Opern von Vincenzo Pucitta [Venedig 1802], Nicola Benvenuti [Pisa 1811], Roberto Gentili [Rom 1862], Eduardo Ximénez [Valencia, um 1870]; die Beliebtheit des Stoffes bezeugen auch seine musikalischen Parodien, so jene von Ignaz Schuster 1806 und von Wenzel Müller 1830 in Wien, oder Conradys Posse „Werther und Lotte oder Nachtwächters Erdenwallen“ in Berlin 1862.

„Die Leiden des jungen Werthers“, aber auch die Dramen und Gedichte Goethes fanden schnell Verbreitung über die politischen, geographischen und sprachlichen Grenzen Deutschlands hinaus; sie wurden übersetzt, gelesen, kritisiert, schnell und so intensiv wie kaum in einem anderen Land als in Frankreich. Die ersten französischen Übersetzungen des Brief-Romans erschienen noch in den siebziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts, die Revolution hob zwar Schiller – und nicht Goethe – auf das Schild des Vorbilds, aber dies tat dem Interesse an Goethe und seinen Werken keinen Abbruch; in ihrem Buch „De l’Allemagne“ berichtete Madame de Staël über Goethe, und die beginnende französische Romantik rezipierte Goethe mit besonderer Intensität und Geistesverwandtschaft – während in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts die junge deutsche Dichtergeneration eher in eine Anti-Stellung zum klassischen Weimaraner geriet, war er in Frankreich – nicht zuletzt dank der kongenialen „Faust“-Übertragung des jungen Gérard de Nerval [1828] – literarisches Vorbild, und diese Vorbildhaftigkeit, von Autoren wie Stendhal, ja selbst Victor Hugo auch in der Distanzierung stets bestätigt, wirkte gleichzeitig als hilfreiches Korrektiv bei der Profilierung eines neuen musiktheatralischen Genres – der Opéra lyrique.

Nachdem zuvor Hector Berlioz mit einer Reihe von Goethe-Vertonungen, von denen die halbdramatische DAMNATION DE FAUST [nach dem Text von Nerval] die berühmteste wurde, den Weg geebnet hatte, markieren die wichtigsten Werke der französischen Opéra lyrique der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zugleich die französische Goethe-Rezeption: zuerst 1859 Gounods FAUST, dann sieben Jahre später MIGNON [nach „Wilhelm Meister“] von Ambroise Thomas, schließlich 1892 WERTHER von Jules Massenet. Kennzeichnend ist darüber hinaus, daß diese drei Werke zugleich auch die wichtigsten Goethe-Veroperungen der zweiten Jahrhunderthälfte repräsentieren; denn für einen deutschen Komponisten war der Geistesheros Goethe in ungreifbare Ferne gerückt; keiner, der es gewagt hätte, einen dramatischen

oder epischen Stoff als Vorwurf für ein Opernlibretto gerade bei Goethe zu entlehnen; die einhellige Ablehnung, ja Empörung seiner Zeitgenossen wäre ihm sicher gewesen. Für den Franzosen dagegen lieferten Goethes Dramen und Romane willkommene Vorlagen; kräftige, dramatisch schlüssige Sujets, die für den neuen Zweck zugerichtet wurden – ohne all zu große Ehrfurcht vor dem Dichterfürst, dafür mit umso mehr dramaturgisch-theatralischem Geschick, denn Barbier und Carré, die für Gounod den „Faust“, für Thomas den „Wilhelm Meister“ einrichteten, waren ebenso gewandte Librettisten wie die Herren Edouard Blau, Paul Milliet und [Massenets Verleger] Georges Hartmann, die aus den „Leiden des jungen Werthers“ ein Opernlibretto für Jules Massenet machten.

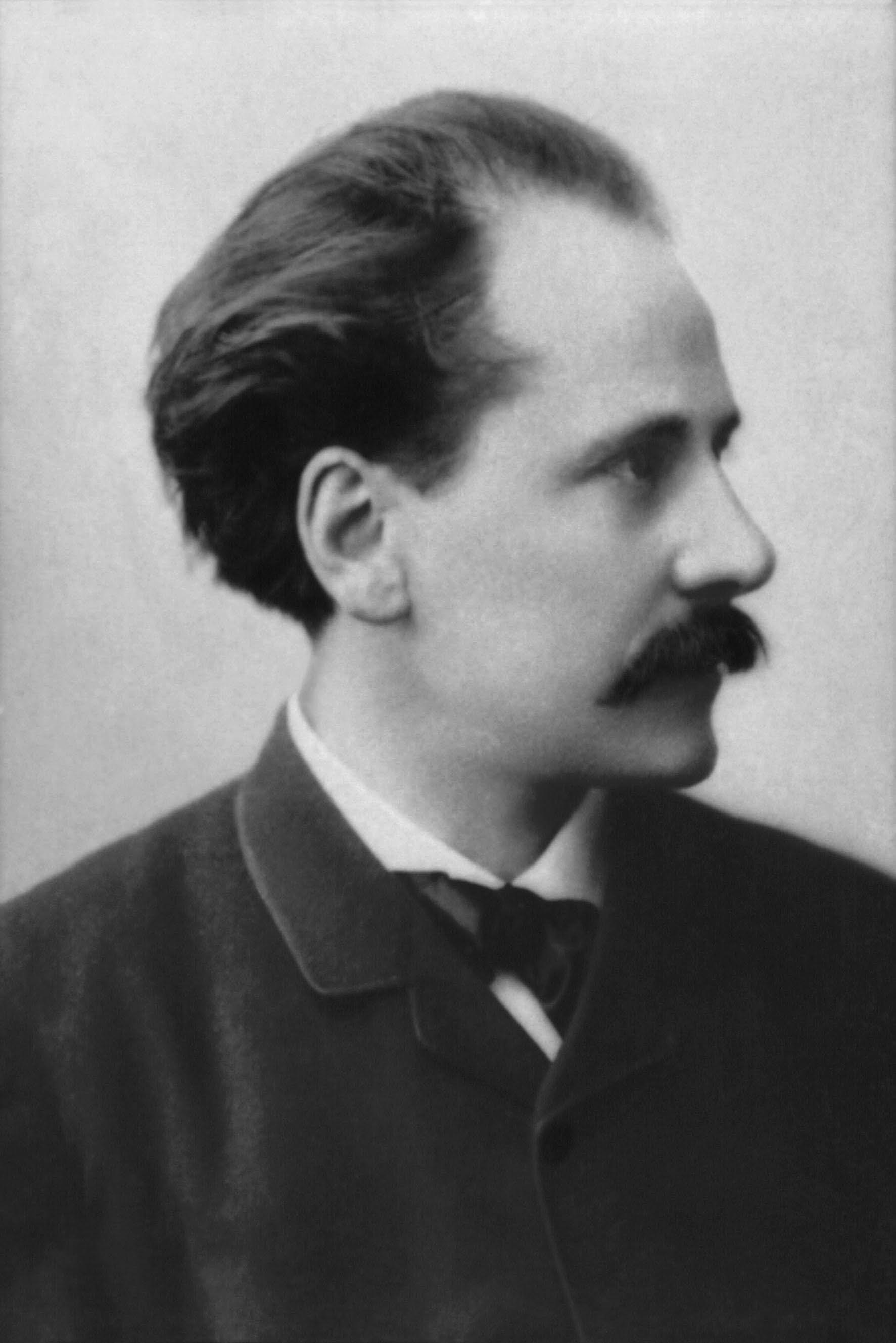

Jules-Émile-Frédéric Massenet wurde 1842 als Sohn eines elsässischen Tuchfabrikanten und seiner aus Bromberg stammenden Gattin in der nordfranzösischen Industriestadt St. Etienne geboren. Während der 48er Revolution verlor das Geschäft des Vaters seine wirtschaftliche Basis, man lebte – in kleinen, bisweilen arg beengten Verhältnissen – in Paris, wo Jules, der zuerst bei der Mutter Klavierunterricht erhalten hatte, am Conservatoire Klavier und Komposition [bei Ambroise Thomas] studierte. Zur Behebung der materiellen Not verdingte sich Massenet als Schlagzeuger beim Orchester des Théâtre-Lyrique und konnte so aus dem Orchestergraben heraus bereits reiche Repertoirekenntnisse sammeln. Mit 21 Jahren wurde Massenet Rompreisträger des Conservatoire und debütierte 1867 mit der komischen Oper LA GRAND’ TANTE, die es immerhin auf 14 Vorstellungen brachte. Den Durchbruch in die Welt des Theaters schaffte Massenet 1877 mit seiner fünften Oper LE ROI DE LAHORE, zu Weltruhm kam er 1884 mit seiner MANON, bis zu seinem Tode im Jahre 1912 schrieb er in schöner Regelmäßigkeit insgesamt 27 Opern.

Massenet, beim Opernpublikum beliebt, war bei der Kritik und den Kollegen nicht unumstritten; Claude Debussy hat dieses Verhältnis in seinem Nachruf sehr einfühlsam geschildert: „Seine Kollegen konnten ihm diese Macht zu gefallen, die eigentlich eine Gabe ist, kaum verzeihen. Offen gesagt, diese Gabe ist auch gar nicht notwendig, am wenigsten in der Kunst, und man kann neben anderen Beispielen Johann Sebastian Bach nennen, der niemals in dem Sinne gefiel, den dieses Wort annimmt, wenn es sich um Massenet handelt. Hat man je von jungen Putzmacherinnen gehört, daß sie die „Matthäuspassion“ trällerten? Ich glaube nicht. Während jeder weiß, daß sie morgens beim Aufwachen Melodien aus MANON oder WERTHER singen. Man täusche sich aber nicht: Darin liegt ein bezaubernder Ruhm, auf den mehr als einer der großen Eiferer insgeheim neidisch ist, die, um ihr Herz zu wärmen, nur die mühsam erworbene Achtung ihrer Gesinnungsgenossen haben.“

WERTHER ist Massenets zehnte Oper; er komponierte zwischen 1884 und 1886 an ihr und ließ sie, als sich keine Aufführungschance in Frankreich ergab, sechs Jahre lang in der Schublade; während ESCLARMONDE 1889 und LE MAGE 1891 herauskamen, blieb WERTHER unaufgeführt, und erst am 16. Februar 1892 kam das Werk – in der deutschen Übertragung von Max Kalbeck – an der Wiener Hofoper zur Uraufführung; ein Jahr später gab es dann die Erstaufführung der originalen französischsprachigen Fassung an der Opéra-Comique in Paris. Bei der Erstellung des Librettos haben sich Massenets Mitarbeiter verhältnismäßig eng an die Romanvorlage gehalten. Zwar galt es, das Episodische, das dem Romancier als Mittel zur Verdeutlichung dient, wegzulassen, die Handlung auf das Wesentliche zu konzentrieren und Randfiguren zu eliminieren oder aber mehrere in eine neue Figur zusammenzuziehen, aber die Konzentration auf die fast schon opernstereotype Konstellation – Tenor liebt Sopran [hier Mezzosopran], der leider schon mit Bariton

verlobt [verheiratet] fällt nicht schwer. Neben diese drei Zentralfiguren Werther, Charlotte und Albert tritt – im Unterschied zum Roman – Sophie, die zweitälteste Schwester. Während bei Goethe die jüngeren Geschwister eher unprofiliert bleiben, lediglich dazu dienen, die mütterliche Seite in Charlotte zu illustrieren, erwächst hier Sophie, das halberwachsene junge Mädchen, zur mitfühlenden Schwester, zum eigenständigen [Opern]-Charakter. Das kleinbürgerlich-idyllische Ambiente mit Pfahlbürger-Spießigkeit, dörflichem Tanzvergnügen und Klopstock-Anhimmelei ist auf die ersten zwei der insgesamt vier Akte beschränkt – Genrefiguren wie der Amtmann, seine beiden Freunde Johann und Schmidt, das verliebte Paar Brühlmann und Käthchen treten nur hier auf.

Je weiter die Handlung fortschreitet, desto mehr wird das Genrehafte der Szene abgestreift, desto mehr konzentriert sich das Geschehen auf die beiden Protagonisten Werther und Charlotte. Aufschlussreich sind Massenets Szenenhinweise am Beginn der einzelnen Bilder: Während die ersten Bilder ganz konkret Plätze in Wetzlar [vor dem Haus des Amtmanns, vor der Kirche] oder Interieurs [im Salon bei Albert] beschreiben, rückt das letzte Bild den Ort der Handlung in die Ferne; wie bei einem Kameraschwenk soll man jetzt Wetzlar aus der Vogelperspektive sehen; eine filmische Phantasie, die die Konzentration auf die Innenwelt der handelnden Personen verdeutlicht, ihr Abgelöstsein von den Bedingungen der Umwelt manifestiert. Nicht nur diese szenische Konzentration unterscheidet – gattungsbedingt – die Oper vom Brief-Roman; an einem dramaturgischen Drehpunkt haben die Librettisten eine wichtige Änderung eingeführt, die ebenfalls über die Stil- und Gattungsbedingungen von Oper und Roman zu erklären ist. Als Charlotte mit Werther vom Ball zurückkehrt, in stimmungsvoller Mondnacht, nach einer bekenntnishaften Liebesszene, in der Werther sich erhört glaubt, durchbricht gesprochen, nicht gesungen – der Ruf des Vaters „Albert ist zurück“ die Stille der Nacht und die Träume des Liebenden. Und Albert, so erklärt, verwirrt und ernüchtert, Charlotte dem Freund, ist der Mann, den sie, der Mutter auf ihrem Totenbette dies schwörend, als Gatten akzeptieren musste. Bei Goethe gibt es diesen Schwur nicht, hat die Mutter lediglich Albert gebeten, sich um die Kinder zu kümmern, und aus Fürsorge entsteht Zuneigung, dann Liebe. Bei Goethe ist Charlotte frei in ihrer Entscheidung, und es erscheint nicht sicher, ob sie bei Werther glücklicher wäre als bei Albert, ob die Liebe die Probe des Sockenstopfens überleben würde. Bei Massenet dagegen steht Charlotte unter dem moralischen Gesetz des Schwurs, steht sie zwischen Pflicht und Neigung, empfindet sie so notwendig die Liebe zu Werther als Schuld, die Ehe mit dem ungeliebten Albert als unauflösbar. Und eine zweite Konsequenz hat diese Zuspitzung zu tragischer Ausweglosigkeit: aus dem zwar kleinbürgerlichen, aber nicht unsympathischen, lebens praktischen Albert bei Goethe wird ein negativer Charakter, am prägnantesten gezeichnet bei der verhängnisvollen Übergabe der Pistolen nach dem großen Duett des dritten Aktes. Bei Goethe ist Albert ahnungslos, als Werther durch einen Boten um die Pistolen bittet – „wegen einer vorhabenden Reise.“ Bei Massenet dagegen erkennt der heimkehrende Albert den davonstürzenden Werther und vermag sich so ein Bild zu machen, und als der Bote kommt, zwingt er Charlotte, diesem die Pistolen auszuhändigen: keine unbefangene Aufforderung, wie bei Goethe, sondern Infamie, ein Zug diskreten Sadismus, wie ihn Maupassant hätte ersinnen können. Charlotte dagegen, die wie unter Zwang handelt, wird damit entschuldigt.

„Andererseits weiß man aber auch, von welchen nicht endenwollenden Schauern, Erregungen, Liebesausbrüchen diese Musik geschüttelt wird, als wollte sie ewig währen. Die Harmonien sind hier wie menschliche Arme, die Melodien wie Nacken, um die sich diese Arme schlingen; man neigt sich über Frauenstirnen, weil man um

alles in der Welt ergründen möchte, was hinter diesen Stirnen vorgeht. Die Philosophen und die Leute mit gesundem Menschenverstand behaupten zwar, es stecke nichts dahinter, aber das entkräftet die gegenteilige Meinung keineswegs, wie das Beispiel Massenets – zumindest im Melodischen – beweist. Auf diesem Gebiet nimmt er übrigens eine Sonderstellung in der zeitgenössischen Kunst ein, die man ihm insgeheim neidet, was darauf schließen läßt, daß dieser Platz nicht zu verachten ist.“ Diese ironisch-respektvollen Worte Debussys – aus einem Artikel in der „Revue blanche“ vom Dezember 1901 – charakterisieren nur eine Seite von Massenet, wenn auch wohl jene, die am meisten zu seiner Berühmtheit beitrug: seine beispiellose Fähigkeit, Melodien, zumal solche vokaler Natur, zu erfinden, rer floralen Eleganz. Doch diese Melodik ist nur das Glanzlicht eines sorgfältig durchstrukturierten Gesamtgefüges; eine spezifische, individuell ausgeformte Leitmotivtechnik, die nichts mit Wagner-Epigonentum zu tun hat, sondern gleichermaßen Personen- wie Stimmungsmotive verwendet, bindet gleichermaßen in sich geschlossene musikalische Formen [das Weihnachtslied der Kinder, das Tanzlied Sophies im 2. Akt], wie sie andererseits selbst zu stabilen Formabschnitten sich verfestigen kann. Die Harmonik befreit sich ganz von den eher plakativen Stilmitteln der Grand Opéra – ihr schwebendes Sfumato, verkürzte Nonenakkorde, Dreiklänge mit sixte ajoutée, akkordisch sich aufbauende Ganztonfolgen erzeugen einen unverwechselbar eigenen „Ton“, der auf Puccini wie auf Debussy weitergewirkt hat.

Höchst differenziert behandelt Massenet das Orchester – der schwebende Konversationston, der zu Beginn auch Anklänge des Trivialen – der Szene gemäß – nicht scheut, weicht nur an den Höhepunkten einem eruptiven Instrumenteneinsatz. Verhaltene Töne herrschen vor, oft nur andeutende Grundierungen, oft im Herauslösen einzelner solistischer Instrumente aus dem Orchesterverband, aber stets in fast seismographischer Reaktion auf jede Seelenregung der Bühnenfigur, in einem lyrischen Konversationsstil, der Subtilität mit melodischer Einfühlsamkeit verbindet.

Mußte denn das so sein, daß das, was des Menschen

Glückseligkeit

macht, wieder die Quelle seines Elends würde?

„Die Leiden des jungen Werthers“, am 18. August

Aus „Dichtung und Wahrheit“

Johann Wolfgang von Goethe

Jerusalems Tod, der durch die unglückliche Neigung zu der Gattin eines Freundes verursacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern das Ähnliche, was mir im Augenblicke selbst widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setzte, so konnte es nicht fehlen, daß ich jener Produktion, die ich eben unternahm, alle die Glut einhauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zuläßt. Ich hatte mich äußerlich völlig isoliert, ja die Besuche meiner Freunde verbeten, und so legte ich auch innerlich alles beiseite, was nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen faßte ich alles zusammen, was einigen Bezug auf meinen Vorsatz hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von dessen Inhalt ich noch keinen dichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Vorbereitungen schrieb ich den „Werther“ in vier Wochen, ohne daß ein Schema des Ganzen, oder die Behandlung eines Teils irgend vorher wäre zu Papier gebracht gewesen.

Das nunmehr fertige Manuskript lag im Konzept, mit wenigen Korrekturen und Abänderungen, vor mir. Es ward sogleich geheftet: denn der Band dient der Schrift ungefähr wie der Rahmen einem Bilde: man sieht viel eher, ob sie denn auch in sich wirklich bestehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewußt, einem Nachtwandler ähnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich selbst darüber, als ich es nun durchging, um daran etwas zu ändern und zu bessern. Doch in Erwartung, daß nach einiger Zeit, wenn ich es in gewisser Entfernung besähe, mir manches beigehn würde, das noch zu seinem Vorteil gereichen könnte, gab ich es meinen jüngeren Freunden zu lesen, auf die es eine desto größere Wirkung tat, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorher niemanden davon erzählt, noch meine Absicht entdeckt hatte. Freilich war es hier abermals der Stoff, der eigentlich die Wirkung hervorbrachte, und so waren sie gerade in einer der meinigen entgegengesetzten Stimmung: denn ich hatte mich durch diese Komposition mehr, als durch jede andere, aus einem stürmischen Elemente gerettet, auf dem ich durch eigene und fremde Schuld, durch

zufällige und gewählte Lebensweise, durch Vorsatz und Übereilung, durch Hartnäckigkeit und Nachgeben, auf die gewaltsamste Art hin und wieder getrieben worden. Ich fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wieder froh und frei, und zu einem neuen Leben berechtigt. Das alte Hausmittel war mir diesmal vortrefflich zustatten gekommen. Wie ich mich nun aber dadurch erleichtert und aufgeklärt fühlte, die Wirklichkeit in Poesie verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man müsse die Poesie in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen: und was hier im Anfang unter wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publikum und dieses Büchlein, was mir so viel genützt hatte, ward als höchst schädlich verrufen. […]

Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer, und vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Zündkrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleudern, so war auch die Explosion, welche sich hierauf im Publikum ereignete, deshalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung deswegen so groß, weil ein jeder mit seinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden zum Ausbruch kam.

Man kann von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werk geistig aufnehmen solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen Freunden erfahren hatte, und daneben trat das alte Vorurteil wieder ein, entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben müsse. Die wahre Darstellung aber hat keinen. Sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge und dadurch erleuchtet und belehrt sie.

Reise nach Deutschland

Jules Massenet

Am Sonntag, den 1. August, hatten Hartmann und ich im Wagner-Theater in Bayreuth PARSIFAL erlebt. Nach der Aufführung dieses einzigartigen Wunderwerkes besichtigten wir die Stadt, Mittelpunkt von Oberfranken. Einige ihrer Bauwerke verdienen Aufmerksamkeit. Ich selbst legte großen Wert darauf, mir die Stadtkirche anzusehen, einen gotischen Bau aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, der Heiligen Maria Magdalena gewidmet. Leicht wird man erraten, welche Erinnerung mich angesichts dieses wirklich beachtenswerten Kunstwerks überkam.

Nachdem wir nun durch einige deutsche Städte gezogen waren und verschiedene Theater besucht hatten, führte mich Hartmann, der seine eigenen Vorstellungen hatte, nach Wetzlar. In eben diesem Wetzlar hatte er „Werther“ gesehen. Wir besichtigten das Haus, in welchem Goethe seinen unsterblichen Roman „Die Leiden des jungen Werther“ geschaffen hatte. Ich kannte Werthers Briefe, und in mir war eine äußerst bewegte Erinnerung daran zurückgeblieben. Es beeindruckte mich zutiefst, mich an jener Stätte wiederzufinden, die durch Goethes von der Liebe zehrenden Helden so viel Berühmtheit erlangt hatte.

„Ich habe da etwas“, sagte Hartmann zu mir beim Verlassen des Hauses, „das Ihre offensichtliche und edle Bewegung, die Sie ergriffen hat, noch vertiefen wird.“ Und er zog dabei aus seiner Tasche ein Buch mit einem schon vergilbten Einband. Es war nichts anderes als eine französische Übersetzung des Goetheschen Romans. „Eine vollendete Übersetzung“ betonte Hartmann, dem Aphorismus „traduttore traditore“ zum Trotze, der besagt, daß eine Übersetzung zwangsläufig das Gedankengut des Autors verfälscht.

Kaum hielt ich dieses Buch in den Händen, die begierig darin zu blättern begannen, als wir vor einer jener riesigen Bierwirtschaften, wie man sie allenthalben in Deutschland findet, anlangten. Wir ließen uns hier ein wenig nieder und bestellten uns zwei Bier, genauso mächtige Gläser, wie unsere Nachbarn sie vor sich hatten. Unter der Schar der Gäste fielen Studenten auf, man erkannte sie an ihren Studentenmützen, sie unterhielten sich mit verschiedenen Kartenspielen, und fast alle von ihnen hielten

lange Porzellanpfeifen im Mund. Frauen dagegen sah man nur selten. Ich brauche wohl nicht besonders zu erwähnen, was ich in dieser dicken, übelriechenden, von herbem Bierdunst durchdrungenen Luft ausstehen mußte. Doch ich konnte mich einfach nicht von der Lektüre jener glühenden Briefe losreißen, in denen so viele Gefühle innigster Leidenschaft steckten. Im Ernst – was gibt es Suggestiveres als die folgenden Zeilen, die sich uns neben vielen anderen von diesem genialen Ringen eingeprägt haben. „Die ergreifende Lektüre der Verse Ossians, ihre bittere, schmerzvolle, abgrundtiefe Verwirrung, sie treibt Werther und Charlotte, einer Ohnmacht nahe, einander in die Arme: Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich betaue mit Tropfen des Himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nah, nah der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Aug’ im Feld mich suchen, und wird mich nicht finden. –“

Und Goethe fährt fort: „Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollen Verzweiflung, faßte ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich, sie drückte seine Hände, drückte sie wider ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten sich.“

Eine derartig wilde, verzückte Leidenschaft trieb mir die Tränen in die Augen. Diese aufwühlenden Szenen, diese fesselnden Bilder – was mußte das alles hergeben! Das war „Werther“! Das war mein 3. Akt. In mich kam Leben, Glück durchflutete mich. Dies war die Arbeit, die meiner quälenden, fieberhaften Aktivität entgegenkam, Arbeit, die ich brauchte und die ich, soweit es möglich war, in das Gefüge jener ergreifenden und lebhaften Leidenschaften einzupassen hatte. Allein, die Umstände ergaben, daß ich für den Moment weit entfernt war von der Realisierung dieses Vorhabens. Carvalho hatte mir „Phoebé“ angeboten, und die Zufälle brachten mich dazu, MANON zu schreiben. Schließlich füllte auch noch LE CID meine Tage aus. Endlich aber, im Herbst 1885 kamen Hartmann und mein großartiger Mitarbeiter bei HERODIADE, Paul Milliet, überein, nicht noch abzuwarten, wie der CID aufgenommen werden würde, sondern uns jetzt ganz entschieden WERTHER zu widmen.

Mein Verleger hatte ein ungefähres Szenarium entworfen, und um mich noch stärker an die Arbeit zu binden [war dies denn überhaupt nötig?], belegte er für mich in „Reservoirs“ in Versailles eine geräumige Wohnung im Erdgeschoß, die direkt nach den Gärten unseres großen Le Nôtre führte. Ich richtete mein Arbeitszimmer in einem hohen Raum ein – seine Täfelung stammte aus dem 18. Jahrhundert, und er war mit Mobiliar aus ebendieser Zeit ausgestattet. Der Tisch, an dem ich arbeiten würde, war reinster Louis XV. All dies hatte Hartmann bei dem renommiertesten Antiquitätenhändler erworben. Dieser Hartmann war mit ganz besonderen Qualitäten begabt, und er verstand es, geschickt seinen Vorteil aus den Gegebenheiten zu ziehen. Er sprach ein vorzügliches Deutsch, er las Goethe im Original, er schätzte die deutsche Seele, und so legte er großen Wert darauf, daß ich mich endlich mit diesem Werk befaßte. […]

Nachdem ich das Werk vollendet hatte, lenkte ich am 25. Mai 1887 meine Schritte zu Monsieur Carvalho. Madame Rose Caron, die damals zur Opéra gehörte, hatte ich gewonnen, mir bei meinem Vorspiel behilflich zu sein. Sie stand neben mir, die bewunderte Künstlerin, wendete die Manuskriptseiten um, und ab und zu gab sie

ihre äußerste Ergriffenheit zu erkennen. Ich hatte vier Akte vorgestellt, als ich aber an das Finale gelangte, sank ich erschöpft zusammen … vernichtet! Schweigend war Carvalho damals auf mich zugekommen und hatte schließlich gesagt: „Ich hoffte, Sie würden uns eine andere MANON anbringen. Dieses triste Thema hier hat doch so gar keinen Reiz. Es wird von vornherein verschmäht werden.“ Wenn ich mich heute daran zurückerinnere, kann ich diesen Eindruck nur allzugut begreifen, vor allem, wenn ich bedenke, wie viele Jahre das Werk gebraucht hat, um beliebt zu werden. Der weichherzige Carvalho bot mir dann von jenem köstlichen Wein an, ich glaube, es war ein Claret. Ich hatte ihn schon einmal getrunken, aber damals war es ein freudiger Abend gewesen, damals hatte ich MANON vorgespielt … Mein Hals war wie zugeschnürt, ich ging ohne ein Wort.

Am nächsten Tag – horresco referens – ich bin noch immer darüber entsetzt, am nächsten Tage existierte die Opéra-Comique nicht mehr! Während der Nacht war sie vollständig niedergebrannt. Ich eilte zu Carvalho. Wir fielen einander in die Arme und hielten uns weinend umschlungen. Mein armer Direktor war ruiniert. Unbarmherziges Schicksal!

6 Jahre lang sollte das Werk in Stille und Vergessenheit warten. Zwei Jahre vorher war an der Wiener Hof-Oper MANON aufgeführt worden, man hatte es hier nunmehr auf die 100. Vorstellung gebracht und hatte selbst diese Zahl binnen kurzem hinter sich gelassen. Es bereitete mir daher die österreichische Metropole einen überaus herzlichen, ja beneidenswerten Empfang. Das ging sogar so weit, daß van Dyck auf die Idee gebracht wurde, mich um ein Werk zu bitten. Da schlug ich ihm WERTHER vor. Die geringe Bereitwilligkeit der französischen Operndirektoren hatte mir freie Hand gegeben, selbst über die Partitur zu verfügen.

Es handelt sich bei dem Wiener Opernhaus um eine Hof-Oper. Nachdem die Direktion bei S. M. dem Kaiser darum ersucht hatte, mir ein Appartement zur Verfügung zu stellen, wurde mir ein solches sehr gnädig in dem renommierten und ausgezeichneten Hotel Sacher, neben der Oper gelegen, angeboten. Mein erster Besuch nach meiner Ankunft galt dem Direktor Jahn. Der Meister, eine gütige, hervorragende Persönlichkeit, führte mich in den Proberaum, einen geräumigen Salon mit sehr großen Fenstern und gewaltigen Sesseln. Ein Bildnis des Kaisers Franz-Joseph schmückte eine Wand, in der Mitte des Zimmers stand der Flügel.

Sämtliche Künstler für den WERTHER hatten sich um den Flügel versammelt, als Direktor Jahn und ich den Raum betraten, und als sie unser ansichtig wurden, erhoben sie sich alle gleichzeitig und verneigten sich zum Gruß. Ich erwiderte meinerseits diese rührende und respektvolle Geste mit einer Verbeugung. Unser trefflicher van Dyck umarmte mich aufs herzlichste, und ich setzte mich, ein wenig nervös und ganz zittrig, an den Flügel. Das Stück war praktisch aufführungsreif. Alle Sänger trugen ihren Part auswendig vor, und ihre warmherzige Interpretation berührte mich verschiedentlich so sehr, daß mir die Tränen in die Augen traten. Bei der Orchesterprobe sollte sich dieses Gefühl wiederholen. Man war bis zu einer selten vollendeten Darbietung gelangt, und mit seinem zärtlichen oder machtvollen Spiel folgte das Orchester in einem Maße den feinsten Nuancierungen der Singstimmen, daß ich mein Entzücken nicht zurückhalten konnte: Ja! Göttlicher Mann! …

Die Generalprobe fand am 15. Februar von 9 Uhr morgens bis gegen 12 Uhr statt, und zu meiner unsagbaren, freudigen Überraschung sah ich in der ersten Reihe Henri Heugel, meinen geschätzten großen Verleger, meinen wertvollen Mitarbeiter Paul Milliet und noch einige andere enge Pariser Freunde sitzen. Sie hatten den

weiten Weg nicht gescheut, um mich in Österreichs Kapitale zu treffen, und empfanden recht lebhafte Freude über meinen wirklich schmeichelhaften und erlesenen Empfang hier.

Die Vorstellungen sollten zu einer Bestätigung für jene wunderbare Premiere werden, die am 16. Februar 1892 stattfand, mit den berühmten Sängern Marie Renard und Ernest van Dyck in den Hauptrollen. In ebendiesem Jahre 1892 war Carvalho in das Amt des Direktor der Opéra-Comique wiedereingeführt worden, die sich nunmehr an der Place du Châtelet befand.

Er bat mich um WERTHER, und er tat dies in einer derart bewegten Haltung, daß ich keine Minute zögerte, ihm das Werk anzuvertrauen. Noch in der gleichen Woche nach dieser Begegnung waren Madame Massenet und ich zum Abendessen bei Madame und Monsieur Alphonse Daudet geladen. Gleichfalls zugegen waren Edmond de Goncourt und der Verleger Charpentier. Als das Diner beendet war, kündigte mir Daudet an, er wolle mir eine junge Künstlerin vorstellen, „die Musik selbst“, so bezeichnete er sie. Es war niemand anderes als die blutjunge Marie Delna. Sie sang die Arie der Königin von Saba von unserem großen Gounod, und gleich während der ersten Takte wendete ich mich zu ihr, faßte sie bei den Händen und rief hingerissen aus: „Seien Sie Charlotte, unsere Charlotte!“ Die erste Vorstellung in der Pariser Opéra-Comique fiel in den Januar des Jahres 1893, und am Tage darauf erhielt ich von Gounod folgende Zeilen: „Teurer Freund, alle unsere zuvorkommendsten Glückwünsche für diesen Doppelerfolg, bei dem wir nur bedauern, daß nicht Franzosen seine ersten Zeugen waren!“ Von dem wohlbekannten Architekten der Opéra wurden mir obendrein noch die folgenden Zeilen, rührend und vielsagend zugleich gesandt:

„Amico mio,

Zwei Augen, Dich zu sehen,

Zwei Ohren, Dich zu hören,

Zwei Lippen, Dich zu küssen, Zwei Arme, Dich zu umschlingen,

Zwei Hände, Dir Beifall zu spenden,

Zwei Worte, um Dir zu gratulieren und Dir zu sagen, daß Dein WERTHER wunderhübsch gelungen ist – Sie verstehen? Ich bin stolz auf Dich, und Du erröte nicht über einen armen Architekten, der über Dich sehr glücklich ist. Carlo“

Werthers Projektionen

Fünf Fragen über das Verhältnis von Liebe, Wahn und Wirklichkeit

Jonathan Tetelman, kennt man in den USA den Begriff des »Werther-Effekts«?

Jonathan Tetelman Aber ja! Hunderte junge Männer nahmen sich nach der Lektüre von Goethes »Die Leiden des jungen Werther« das Leben. Das Buch wer danach eine Zeit lang verboten. Tatsächlich hat Werthers Liebe ja eine gewisse Realität. Wenn Charlotte Werther sagt, dass sie ihn nicht mehr liebt, ist das für ihn wie ein Fluch – ein Zauberspruch, der seine Welt komplett verdüstert.

Ist sein Suizid romantisch oder egoistisch?

Jonathan Tetelman Weder noch. Werther ist im Wahnzustand. Er glaubt, in Charlotte seine Seelenverwandte erkannt zu haben. Und diese Erkenntnis bedeutet ihm alles. Sie nicht haben zu können, ist für ihn unaushaltbar. Aber nicht aus narzisstischen Gründen, sondern weil die Liebe zu Charlotte sein gesamter Lebensinhalt geworden ist.

Ist seine Liebe eine Projektion?

Jonathan Tetelman Zu gewissen Teilen schon. Die beiden sind ja nie zusammen. Es gibt nur einen einzigen Moment, das Duett am Ende des dritten Akts, in dem sie in Harmonie miteinander singen. Ansonsten findet der meiste Austausch über Briefe statt. Er ist sich sicher, dass Charlotte, in ihrer liebevollen, fürsorglichen Art, die einzige Frau ist, die als Partnerin für ihn in Frage kommt. Und er glaubt außerdem zu wissen, dass Albert, Charlottes Verlobter und sein Widersacher, nicht der richtige Ehemann für sie ist, weil er ihre Qualitäten nicht anerkennt.

Ist die unerfüllte Liebe die intensivere Liebe?

I Jonathan Tetelman ch denke, das ist nur in der Oper und in der Literatur der Fall. Ich selbst habe das Glück, dass meine Frau mich ebenfalls mag – zumindest tut sie so (lacht). Und das macht es nicht weniger intensiv, im Gegenteil!

Kann eine Oper einen ähnlich starken Effekt haben wie ein Roman?

Jonathan Tetelman Seit der Bibel hat Literatur einen Einfluss auf die Wirklichkeit. Auch Musik kann das, sie berührt intimere und intuitivere Teile von Menschen als andere Kunst. Sogar Popkultur kann Realität beeinflussen. Denken Sie nur an den BatmanAmoklauf in Aurora, bei dem ein kostümierter Mann Leute in einem Kinosaal erschoss, weil er nicht zwischen sich selbst und der Filmfigur unterscheiden konnte.

Synopsis

In der näheren Umgebung Frankfurts, um 1780

Since the death of his wife, the bailiff has been living alone with his children. Charlotte and Sophie, the two oldest sisters, are keeping the house for him.

Act I

In the middle of July, the bailiff practices a Christmas carol with his younger children. His friends Schmidt and Johann tease him about this premature exercise. They talk about this evening’s ball in Wetzlar, about the new arrival Werther and about Charlotte’s fiancé, Albert.

Werther appears to pick up Charlotte to go to the ball together with some friends. He looks on as Charlotte prepares supper for her brothers and sisters and he is spellbound by the idyllic scene. Together with two lovers, Käthchen and Brühlmann, they set off for the ball. The bailiff follows Schmidt and Johann to the inn and Sophie stays at home alone.

Earlier than expected Albert returns from his six month’s journey that evening. Sophie reassures him that Charlotte has never forgotten him and that preparations for their wedding are taking place.

When they come back from the ball, Werther confesses Charlotte his love. His raptures are suddenly interrupted by the bailiff’s call: “Albert is back!” Charlotte discloses to Werther that she is engaged and that she swore to her mother on her deathbed to marry Albert. Werther insists that she must keep her vow and he stays behind in dispair.

A Sunday afternoon in September Schmidt and Johann are watching the guests at the pastor’s golden wedding. Among the guests are Charlotte and Albert, having been married for three months now, as well as Werther who is still pining for Charlotte. Albert, who has become aware of the reason for Werther’s despair, tries to talk to him and draw his attention to Sophie’s charms. But Werther denies everything. However, in a conversation with Charlotte he cannot hide his love, whereupon she asks him to leave. But she allows him to return for Christmas. The idea of being separated from her is so unbearable for Werther that he contemplates suicide.

Act III

On Christmas Eve, Charlotte reads Werther’s letters. She has to admit to herself that she also cannot forget him, and she is deeply scared by his hints about suicide. Sophie comes round and invites her home for Christmas, but Sophie’s visit cannot cheer Charlotte up either.

Suddenly Werther appears in the room. Together they revel in memories and, overwhelmed by the situation, Charlotte finds herself lying in Werther’s arms. She is horrified by breaking her duties and she rejects him again – this time for good. Werther is now determined to commit suicide and flees from the house.

Albert receives a letter from Werther asking him for his pistols because he was going on a journey. Albert, who understands the situation, is jealous and forces Charlotte to give the guns to a messenger. As soon as she is alone, Charlotte rushes off to stop Werther.

Act IV

Charlotte finds Werther mortally wounded in his study. He asks her to forgive him. In view of his death, Charlotte finally feels free from all obligations and is able confess her love to him. While the children of the bailiff are singing their Chistmas carol outside, Werther dies in Charlotte’s arms.

Impressum

Copyright Stiftung Oper in Berlin

Deutsche Oper Berlin, Bismarckstraße 35, 10627 Berlin

Intendant Dietmar Schwarz; Geschaftsführender Direktor Thomas Fehrle; Spielzeit 2024/25 Redaktion Jörg Königsdorf; Gestaltung Sandra Kastl; Druck Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH, Berlin

Textnachweise

Johann Wolfgang Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. In: Johann Wolfgang Goethe. Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche Bd. 10, Zürich 1948.

Johann Wolfgang von Goethe: Der junge Goethe. Bd 1. August 1749 – März 1770. Hrsg. V. Hanna Fischer-Lamberg. Berlin 1999.

Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. In: Goethes Schriften und Briefe. Zürich 1956.

Wulf Konold: Werther – Von der therapeutischen Realitätsbewältigung zum Opernstoff. In: CD-Booklet, Philips 416 654-2.

Reprinted courtesy of Decca Classics.

Jules Massenet: Mein Leben. Autobiographie. Hrsg. von R. Zimmermann. Wilhelmshaven 1982. Das Gespräch mit Enrique Mazzola ist ein Originalbeitrag für dieses Heft.

Das Interview mit Jonathan Tetelman führte Olga Homann für die Spielzeitvorschau der Deutschen Oper Berlin

Die Handlung wurde von Anne Oppermann verfasst, Übersetzung ins Englische: Jörg Riekert

Bildnachweise

Philipp Otto Runge: Wir Drei. 1805. akg-images

Poster für WERTHER am Théâtre National de l’Opéra-Comique in Paris 1893. Published by Heugel. akg-images / De Agostini Picture Lib. / A. Dagli Orti

Joh. Chr. u. Charlotte Kestner, geb. Buff. Zeitgenössischer Schattenriss. akg-images

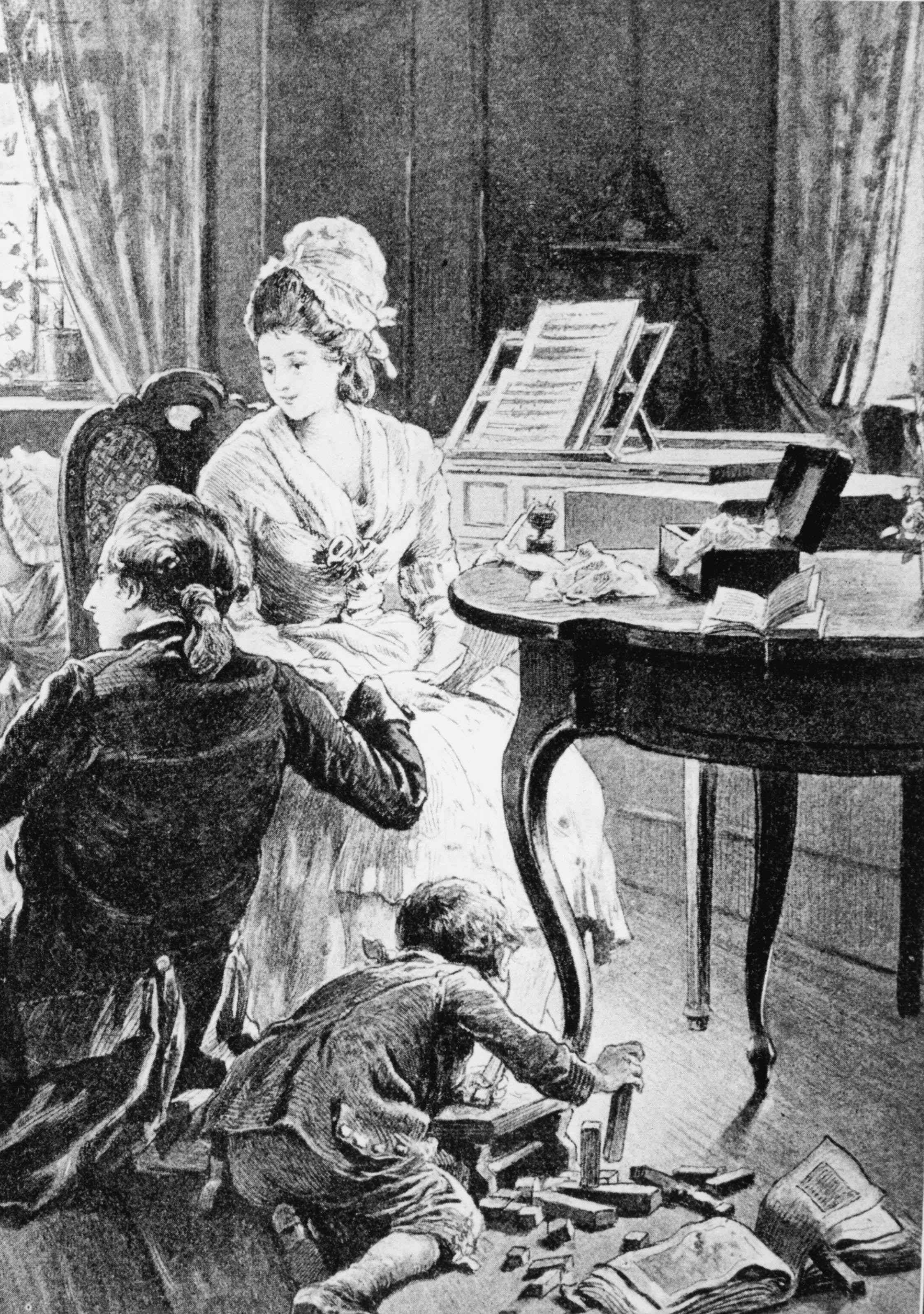

Goethe bei Charlotte Kestner. Nach Zeichnung von Woldemar Friedrich [1849 – 1910].

Aus dem Zyklus „Goethe’s Leben in Bildern“. akg-images

Jules Massenet. Foto um 1885. akg-images

Jules Massenet WERTHER

Konzertante Aufführungen am 23. und 25. Juli 2025 an der Deutschen Oper Berlin

Musikalische Leitung: Enrique Mazzola

Werther: Jonathan Tetelman; Charlotte: Aigul Akhmetshina; Albert: Dean Murphy; Sophie: Lilit Davtyan; Der Amtmann: Michael Bachtadze; Schmidt: Chance Jonas-O'Toole; Johann: Gerard Farreras; Brühlmann: Jörg Schörner; Käthchen: Karis Tucker

Orchester und Kinderchor der Deutschen Oper Berlin