Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Kurt Weill

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Kurt Weill [1900 –1950]

Oper in drei Akten

Musik von Kurt Weill, Text von Bertolt Brecht

Uraufführung am 9. März 1930 in Leipzig

Premiere an der Deutschen Oper Berlin am 17. Juli 2025

Handlung

1. Teil

Am Anfang ist nichts als Wüste – es geht nicht mehr weiter. Witwe Begbick, Dreieinigkeitsmoses und Fatty beschließen, aus dem Nichts heraus Geschäfte anzukurbeln und eine Stadt zu gründen, die Geld bringen soll. Sie preisen „Mahagonny, die Netzestadt“, als ein Paradies an, in dem es Ruhe und Eintracht sowie sieben Tage ohne Arbeit gibt. Die Losung klingt verheißungsvoll, viele Menschen pilgern von da an nach Mahagonny. Auch vier Männer, die sieben Jahre lang ihr Geld mit Holzfällen in Alaska verdient haben: Jim Mahoney, Jakob Schmidt, Alaskawolfjoe und Sparbüchsenbill. Doch schnell merkt Jim Mahoney, dass Mahagonny keine Paradiesstadt ist – Liebe existiert nur in Form von Prostitution; Glück nur in Form von falschem Schein. Er begehrt auf und protestiert mit den Worten: „Aber etwas fehlt.“

2. Teil

Ein Hurrikan fegt übers Land. Für Jim Mahoney ist das der Anlass, den Kampf gegen Begbicks System aufzunehmen und Mahagonnys Gesetze neu zu formulieren. Der Slogan „Du darfst“ wird zum neuen Leitspruch: Du darfst fressen, lieben, boxen, saufen. Nach und nach löschen sich Mahagonnys Bewohner gemeinsam aus: Jakob Schmidt frisst sich zu Tode, die Prostituierten werden zu Tode geliebt, Joe stirbt im Boxkampf gegen Dreieinigkeitsmoses. Jim, der beim Boxen all sein Geld auf Joe verwettet hat, wird vor Begbicks Gericht gestellt und zum Tode verurteilt –denn wer in Mahagonny kein Geld hat, muss sterben. So erlischt die Stadt Mahagonny Stück für Stück. Am Ende ist wieder nichts als Wüste. Sind die letzten noch nicht Vernichteten in der Lage, eine neue Utopie zu formulieren?

Ja. Jetzt erkenne ich:

Als ich diese Stadt betrat, um mir mit Geld Freude zu kaufen, war mein Untergang besiegelt. Jetzt sitze ich hier und habe doch nichts gehabt.

Die Freude, die ich kaufte, war keine Freude und die Freiheit für Geld war keine Freiheit. Ich aß und wurde nicht satt, ich trank und wurde durstig. Gebt mir doch ein Glas Wasser!

Jim Mahoney

Gesellschaftsversuch in actu

Ein Gespräch mit Regisseur Benedikt von Peter

Als Bertolt Brecht 1929 gemeinsam mit Kurt Weill AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY schrieb, befand Deutschland sich nicht nur in einer wirtschaftlichen, sondern auch in einer ideellen Krise, steuerte auf eine braune Diktatur zu. Warum heute dieses Stück spielen?

Benedikt von Peter Es ist verblüffend, wie viele Themen dieses Stück aufmacht, die in den vergangenen Jahren immer virulenter für uns geworden sind: Turbokapitalismus, Ressourcen-Ausbeute, Naturkatastrophen, Tendenz zu Autoritarismen. Viel zentraler aber noch sind die programmatischen Qualitäten: Brecht und Weill sprechen über das System, in dem wir leben, fragen danach, wie wir leben wollen und welche Werte jenseits einer ökonomischen Fixiertheit wirklich zählen. Das Stück ist ein „Gesellschaftsversuch in actu“ und es hat uns gereizt mit den Menschen, die ins Theater kommen, diese fiktive Stadt Mahagonny zu gründen, deren Niedergang nachzuvollziehen und dabei über ein WIR nachzudenken. Nicht zuletzt befragen Brecht und Weill mit ihrer „Anti-Oper“ die Oper als Genre. Die Frage nach dem „richtigen Theater“ wird mit der Frage nach dem „richtigen Leben“ kurzgeschlossen. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir Theater machen?

Was ist diese „Stadt“ Mahagonny eigentlich? Nach welchen Regeln funktioniert sie? Wofür steht sie im Stück – wofür steht sie in deiner Interpretation?

Benedikt von Peter Mahagonny zeigt sich als klassische Sozialutopie. Brecht kompiliert und bearbeitet den archetypischen Bildervorrat: Zwischen „Paradiesstadt“, „Glückstadt“, „Goldstadt“ sampelt er Bilder, die sich der Stadt zuordnen sollen und eine Art literarische Fata Morgana entstehen lassen. Schnell stellt sich aber heraus, dass Mahagonny im Kern gar kein gegenweltliches, utopisches Potential hat, dass in dieser Stadt die „Zivilis nicht geheilt“ wird, sondern sie genau denselben Gesetzen und Mechanismen unterliegt wie die Verhältnisse, aus denen die Glücks-Pilger nach Mahagonny gekommen sind. Die Stadt verschleiert diese schlimme Realität lediglich, verhilft zu politischer Betäubung und Amnesie. Mahagonny ist im ersten Teil keine Sozialutopie, sondern eher ein Hotel des Vergessens, eine Stillstell- und Illusionsmaschine, die darüber hinwegtäuscht, dass sich „immer noch nichts getan“ hat (wie Jim Mahoney es ausdrückt), in der zwar „Ruhe und Eintracht“ herrschen, wo es jedoch keinen existentiellen, keinen metaphysischen Halt gibt.

Spannend ist, dass Brecht und Weill die Gründungsgeschichte miterzählen, dass sie die Stadtgründung als einen theatralen Prozess ausstellen. Die Zuschauer*innen werden dadurch zu Mitbegründer*innen dieser Stadt, zu sehnsüchtigen Pilger*innen, die im Hotel des Vergessens ihrer Realität zu entfliehen versuchen. Mahagonny ist eben nicht nur diese fiktive Glücksstadt, sondern auch eine Metapher für die Institution des Theaters, in der das Publikum versucht, dem Alltag zu entkommen.

Die Kritik am materialistischen Denken, die Brecht und Weill thematisieren, scheint auf den ersten Blick abgegriffen und hölzern – doch das Stück geht viel tiefer.

Benedikt von Peter Absolut. Was mir wirklich erst bei den Proben in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist die Erkenntnis, dass in Mahagonny ja eigentlich alles erlaubt ist, außer zu fühlen und zu lieben. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft des Stückes. Deshalb gibt es außer den Arbeitern auch nur Prostituierte im Stück – was natürlich eine literarische Setzung ist. „Jenseits der ökonomischen Verwertung kann man sich an nichts halten“ ist die zugespitzte These der Autoren; und diese These wird sehr konsequent ausgeführt: Wenn Jenny und Jim sich zu Beginn anzunähern versuchen, liegt da ein enormes Gefühl drunter, aber sie finden nur materialistische Metaphern für ihre Liebe. Jim spürt, dass Gefühl und die kommerzielle Logik von Mahagonny nicht zusammenpassen – wird irgendwann fast wahnsinnig an diesem emotionalen Defizit: „Aber etwas fehlt!“ Er sucht nach einer Möglichkeit, anders zu leben, anders zu sein, nach etwas, was seinen – und unseren – existentiellen Mangel behebt. Damit geht er weit über eine bloße Kapitalmuskritik hinaus und prangert vielmehr unsere metaphysische Haltlosigkeit, das Fehlen einer Utopie, an.

Dieses Defizit hat zur Folge, dass Jim Mahoney den Kampf gegen das System Mahagonny eröffnet, ein Experiment in Gang setzt ...

Benedikt von Peter Ja, im zweiten Teil macht das Stück eine Kehrtwendung. Jim Mahoney hat sich bereits gegen die „Unphilosophie“ in Mahagonny verwehrt, als ihm der Sturm zu Hilfe kommt und die ganze Welt um Mahagonny zerstört. Literarisch zugespitzt haben wir es also plötzlich mit einer In-Vitro-Situation zu tun, in der die letzten Menschen in dieser Stadt überleben. Diesen Moment nutzt Jim, um eine gesellschaftliche Gegengründung zu starten: Er versucht, der Post-Sturm-Gesellschaft zu einem tieferen Sinn zu verhelfen. Wo wir im ersten Teil eine rein materialistisch fundierte Gesellschaftsgründung mitvollzogen haben, versucht es Jim nun mit einer ideellen, wenn auch nihilistischen: Wenn es keinen Halt, keine metaphysischen Konstanten (wie Liebe, Freundschaft, Gott) gibt, wenn uns der Sturm davon erzählt hat, dass es diesen Halt nie geben wird, dann lasst uns diese Haltlosigkeit zumindest ins Extrem treiben! Lasst uns die Zehn Gebote umdrehen und deren Gegenteil leben. „Denn wie man sich bettet, so liegt man“ ist ja nichts anderes als das Hohelied eines entfesselten Egoismus. Jim versucht also, die Sehnsucht nach Halt in einem apokalyptischen, negativ-sinnstiftenden und dennoch gefühlsbetonten Experiment zu beantworten. Er versucht, die Heilung der „Zivilis“, die Erlösung der Menschheit über ihre Zerstörung zu lösen. Nach und nach gehen Mahagonnys Bürger*innen in den Tod: Sie fressen sich zu Tode, sie lieben sich zu Tode, sie boxen sich zu Tode, sie saufen sich zu Tode. Ein kollektives Martyrium für eine Nicht-Idee, das immer wieder an eine satanische Messe erinnert.

Ein sehr apokalyptisches Unternehmen …

Benedikt von Peter Das Motiv einer Selbstauslöschung in der Hoffnung auf Erneuerung und Umsturz ist ein bekanntes und probates Motiv der Zeit. Die „Letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus ist nur ein Beispiel für eine Theorie der „Stunde Null“, in der sich die Menschheit durch Auslöschung auf eine bessere, andere Welt hin zubewegen soll.

Sicherlich ist dieses Denken aus der Zeit gefallen, vor allem weil es keine theoretisch gesicherte politische Alternative mehr zu geben scheint. Und auch, weil es systemisch in gefährlicher Nähe zur nationalsozialistischen Ideologie des sogenannten ’Tausendjährigen Reichs‘ steht. Dennoch: An das Projekt von Jim / Brecht / Weill knüpfen sich im dialektischen Sinn ganz traditionelle Sehnsüchte nach Erlösung und danach, dass die „Genesis der humanen Menschheit noch aussteht“ – wie Ernst Bloch es formuliert hat. In dieser apokalyptischen Grundierung stellt sich das Stück in eine Reihe mit Filmen von Lars von Trier, Marco Ferreris „Das große Fressen" oder auch der Literatur von de Sade.

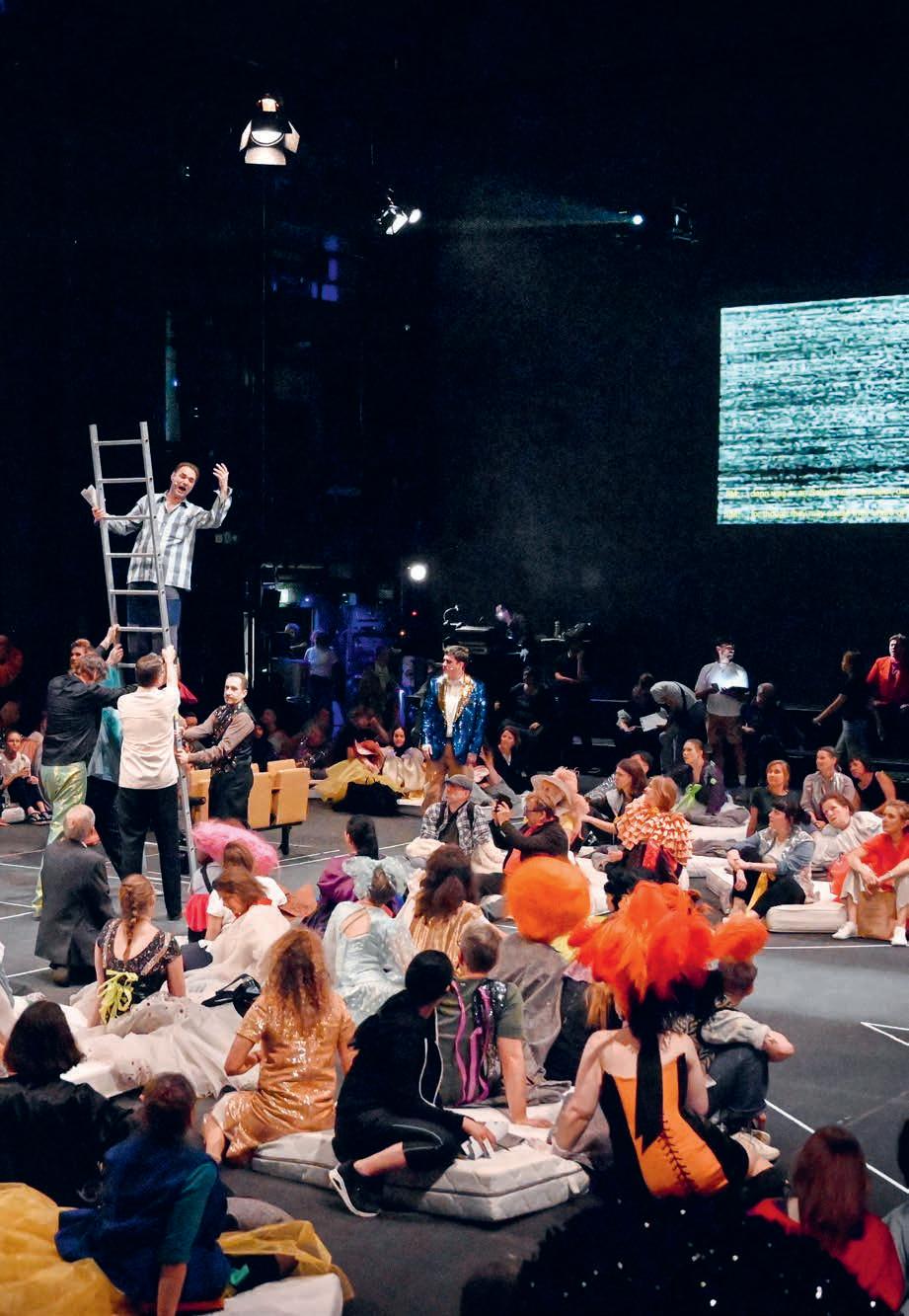

Du hast für deine Inszenierung einen Zugriff gewählt, der raumgreifend, grenzüberschreitend, global ist. Der nicht nur das Stück, sondern auch das Theater, die Zuschauer*innen, das Sehen und das Rezipieren an sich thematisiert ...

Benedikt von Peter Uns interessiert in der räumlichen Umsetzung ein Schulterschluss zwischen den Darsteller*innen und den Zuschauer*innen, ein WIR , das sich über seine Hilflosigkeit in Bezug auf die letztgültigen und -möglichen Werte des Menschen verständigt. Wir wollen dieser kollektiven Therapie, die Brecht / Weill mit dem Stück vollziehen, eine Dringlichkeit, emotionale Direktheit und Verstehbarkeit geben, die alles vermeintlich Zeigefingerhafte hinter sich lässt. Und gleichzeitig läuft für mich durch dieses dauernd spürbare Kollektiv, durch dieses WIR , eine Gegenutopie zum Stück mit. Wenn man so will, versuchen wir viel menschliche Wärme und kollektives Zusammensein im Vollzug eines Stückes zu praktizieren, das von der Unmöglichkeit menschlicher Wärme und kollektiven Zusammenseins erzählt.

Welche Rolle spielt innerhalb dieser räumlichen und formalen Setzung das Theater, das ja gewissermaßen zum Bühnenbild wird?

Benedikt von Peter Theater ist traditionell der Ort der gedachten Alternative, der Ort der Utopie und einer der letzten Orte, in dem sich Menschen noch versammeln. Nach Guy Debord ist dieser Ort der Versammlung verwaist, in der „Gesellschaft des Spektakels“ ist der Bürger zum fernen Zuschauer geworden, hat sich als Akteur verabschiedet.

In unserer räumlichen Setzung stellt sich zumindest die Frage, ob der Zuschauer zum Akteur wird, die Form lässt das ja potentiell zu. Jederzeit kann jemand „Halt“ rufen, so wie Jim Mahoney es auf seine Weise tut. Jederzeit trägt der Zuschauer (wie übrigens immer) Mitverantwortung für den gemeinsamen theatralen Moment, jederzeit wird seine Unschuld in Frage gestellt. Vielleicht entsteht ja aus dieser Form die Frage, wie lange wir noch zuschauen wollen.

Wie lässt sich eine solche Setzung überhaupt proben?

Benedikt von Peter Das Ganze ist in der Tat ein großes Unterfangen. Nicht nur weil die Szenen über weite Strecken dezentral organisiert sind, sondern vor allem, weil alle Beteiligten Dinge machen, die sie bisher anders gemacht haben. Dazu kommen die verschiedenen Gruppen: Solist*innen, Chor, der eigens gegründete Chor der Werktätigen, die Statist*innen, Kamerateams, die Kinder, das Vorderhausund Barpersonal. Und auch hinter der Bühne die Technik, die Disposition und viele weitere Abteilungen.

Eigentlich ist uns schon dadurch etwas Utopisches gelungen, dass so viele Menschen an einer Idee „des Anderen“ mitarbeiten und ich bin sehr berührt, dass die gesamte Deutsche Oper dieses Projekt möglich macht.

Nicht zuletzt ist ungewohnt, dass die Proben immer nur ein abstraktes Handeln darstellen. Denn die Aufführung entsteht erst durch die Zuschauer*innen, entsteht erst durch ein gemeinsames „Probe-Handeln“ – ganz so, wie Brecht es sich gewünscht hat.

Die Fragen stellte Sylvia Roth.

Zu viele Dinge fehlen. Ganz besonders aber: Dankbarkeit, Mitgefühl und Vertrauen. Diese drei Eigenschaften würden viel dazu beitragen, die Probleme unserer Welt zu beheben.

Robert Gleadow

Zuwendung

Evelyn Herlitzius

Gemeinsinn ist geil

Plädoyer gegen die Einsamkeit

Harald Welzer

Der radikal einsame Mensch unserer Zeit ist nicht nur für die haltlose Wachstumswirtschaft ein idealer Kunde, sondern auch für den Faschismus. Das Einzige, was beidem Widerstand entgegensetzt, ist Gemeinsinn.

Es gibt so unbestimmte atmosphärische Veränderungen in der Gesellschaft, die einem erst gar nicht oder nur als kleines Störgefühl auffallen, sich aber über kurz oder lang als Verschiebung, sagen wir: der kulturellen Tonalität in den Vordergrund drängen. Vielleicht fing alles mit Harald Schmidt auf der einen und „Geiz ist geil“ auf der anderen Ebene an, und seither behelligen uns zum Beispiel diese ganz und gar unsympathischen Typen von CHECK24, die in Habitus, Aussehen, Stimme und Aufdringlichkeit das Produkt selbst, das aus Knickrigkeit besteht, verkörpern. Werbetechnisch nachvollziehbar, aber würde man diese präpotenten Leute gern im Großraumwaggon der Deutschen Bahn haben? Oder diese Frau, die werblich in einer ganz merkwürdig nölig-dringlichen Stimme „Lidl lohnt sich“ sagt? Man kann auch, wenn man gar nichts Besseres zu tun hat, Olympia gucken und sich anschauen, wie man sich heute freut – mit Fäusten, superaggressiv und komplett exaltiert. Dazu kommen phänomenal antisoziale Heroen der Kulturepoche wie die libertären Fantastilliardäre Bezos, Musk oder Thiel oder in Provinzfassung diese „Höhle der Löwen“-Menschen. Die Strombergs dieser Welt, Carsten Linnemann, Jan Böhmermann, Sophie Passmann, Carolin Kebekus – sämtlich Leute, die ihren matten Glanz der Schamlosigkeit verdanken, sich auf Kosten anderer zu profilieren.

Die kulturelle Tonalität des Antisozialen.

Der Filmregisseur Werner Herzog hat in einer frühen Talkshow Ralf Moeller, seines Zeichens Mister Universum des Jahres 1985, darüber aufgeklärt, dass dessen Körper ohne die Superman- und Marvel-Comics der 1950er- und 1960er-Jahre gar nicht existieren würde – Moeller also selbst ein Medienprodukt sei. Das hat Moeller nicht verstanden, schließlich hatte er hart dafür gepumpt, Mister Universum zu werden, aber im selben Sinn scheinen mir die Akteure des Antisozialen ebenfalls Medienprodukte zu sein. Nur sind die nicht Comics und Fantasy entsprungen, sondern der Dauererregungs-, Hass- und Mobbing-Kultur der Direktmedien und gewissermaßen von den Displays in die Studios, in die Digitalwirtschaft und in die Parlamente geschlüpft, um dort die Welt schlechter zu machen, als sie ohne sie sein könnte.

Die Phänotypen des Antisozialen entspringen dem Geschäftsmodell des digitalen Kapitalismus.

Der hat es geschafft, das Menschenbild des Neoliberalismus radikal zu verallgemeinern, sodass der an Gemeinwohl und Gemeinsinn völlig desinteressierte Maximierer des individuellen Nutzens zu einem Sozialtypus geworden ist, der ideal den Interessen der Anbieter entgegenkommt. Denn um jedes Bedürfnis als eigenes zu interpretieren, das ihm die Anbieter von Services, Klamotten, Gadgets, Erlebnissen und Dingen überhaupt andrehen, muss ein Mensch ja zunächst mal von zwei Merkmalen befreit sein: erstens davon, ein soziales Umfeld zu haben, in dem er nicht allein ist. Und zweitens davon, autonom urteilsfähig zu sein. Erst wenn beides der Fall ist, wird man jenes leere Bedürfnisbehältnis sein, in das alles hineingegossen werden kann, was eine haltlose Wachstumswirtschaft sich als jeweils Nächstes ausdenkt. Anders gesagt: Man muss einsam sein, um in der Hyperkonsumkultur perfekt zu funktionieren und am Ende einen Kühlschrank haben zu wollen, der seinen Inhalt überwacht und selbst bestellt, was seinem Urteil nach fehlt.

Und jetzt kommt es aber: Dieses radikal einsame Individuum, das seine Urteilsfähigkeit an eine Smartwatch oder an einen Kühlschrank abgegeben hat, ist nicht nur für den Handel spitze, sondern auch für den Faschismus. Denn der braucht bekanntlich das verlassene menschliche Atom der Massengesellschaft, das sich so existenziell gern an etwas binden möchte. Vor dem Vergemeinschaftungsangebot des rechtsextremen oder faschistischen Populismus steht zunächst einmal die Herstellung von Einsamkeit, und deshalb funktioniert der Aufstieg des Populismus so reibungslos. Wir sehen gewissermaßen eine Wahlverwandtschaft zwischen den Entmündigungsbedürfnissen einer haltlosen Wachstumswirtschaft und den emotionalen Angeboten populistischer Politik.

Das Einzige, was beidem Widerstand entgegensetzt, ist Gemeinsinn.

Gemeinsinn ist das, was über die eigene kleine Existenz, den eigenen Horizont, die eigenen Möglichkeiten hinausreicht und darauf basiert, dass man als soziales Wesen Teil vieler gegebener und möglicher Beziehungen und Bündnisse mit anderen Menschen ist.

Anthropologisch betrachtet ist das nichts, was man herstellen oder gar erfinden müsste: Denn die menschliche Lebensform ist schon deshalb eine durch und durch soziale, weil jedes Neugeborene auf das Zusammensein mit anderen angewiesen ist, um überleben und sich entwickeln zu können. Menschen gibt es nicht im Singular; sie kommen im Unterschied zu anderen Säugetieren besonders auch hinsichtlich ihrer Hirnentwicklung extrem unfertig auf die Welt. Ihr Gehirn entwickelt sich sowohl anatomisch als auch in seiner Verschaltungsarchitektur spezifisch ja nach der Art, wie das Zusammensein mit anderen Menschen gestaltet ist. Deshalb sind Menschen Natur- und Kulturwesen zugleich. Biologisch tritt das Neugeborene des Jahres 2024 mit exakt demselben Gehirn an wie seine Vorfahrin vor 200.000 Jahren; aber was dieses Gehirn kann, inkorporiert die Fähigkeiten, Techniken, Wissensbestände (und Defizite und Beschränkungen) der Gegenwart.

Der asoziale oder antisoziale Sozialtypus, der gegenwärtig Konjunktur hat, ist eine jener zivilisatorischen Anomalien, die historisch von Zeit zu Zeit hervorgebracht werden – etwa von kriegerischen Kulturen, von sklavenhalterischen, von totalitären oder eben auch von Hyperkonsumkulturen. Das ist auf den ersten Blick schlecht, enthält aber auch die gute Nachricht, dass man Gemeinsinn – also die Beziehungsund Resonanzfähigkeit – nicht antrainieren muss. Man muss nur das Trainingspro -

gramm bekämpfen, das ihn den Menschen abzutrainieren versucht. Die nach wie vor hohen Zahlen des ehrenamtlichen Engagements, die Spendenbereitschaft, die unmittelbare Hilfsbereitschaft, wenn jemand offensichtlich hilflos ist, solidarisches Verhalten oder auch Demonstrationen für die Demokratie und anderes mehr zeigen, übrigens ebenso wie weite Teile von Literatur, Theater, Oper, Musik und bildende Kunst, dass Beziehung und Resonanz die zentrale Bedürfnismatrix bilden, um deren Befriedigung es den allermeisten Menschen geht.

Das gilt. Weshalb es politisch an der Zeit ist, so scheinbar altmodische Kategorien wie Gemeinsinn und Gemeinwohl wieder stark zu machen – gegen alle interessierten Verlockungen unterschiedlicher Formen und Spielarten, die die Menschen zu vereinzeln trachten. Was sich an den entgegengesetzten Rändern des politischen Gemeinwesens extrem antisozial ausprägt – die faschistischen Bestrebungen der Herstellung von Gemeinschaft durch Ausgrenzung ebenso wie die identitätspolitischen Bestrebungen der Herstellung von Gemeinschaft durch Ausgrenzung – hat den systemischen Nachteil, nicht belastbar sein zu müssen: spalten, abwerten, diffamieren, hetzen, denunzieren sind sämtlich verbale Handlungen, die sich mit materiellen Gegebenheiten nicht auseinandersetzen und demgemäß keine Ergebnisse liefern müssen. Das macht sie modisch, aber nicht nachhaltig. Der Scheiß verschwindet schon dann, wenn niemand an ihn glaubt.

Das, was aktiv im Raum zwischen den Rändern passiert, eben in der Kommunalpolitik, im Ehrenamt, in den Institutionen der Daseinsvorsorge, in der Nachbarschaft und so weiter muss sich immer materiell beweisen, also belastbar sein. Das erzeugt Wirklichkeit – mit dem Motiv des Gemeinsinns und dem Ergebnis des Gemeinwohls. Das ist subversiv.

Eine Politik der Zukunftsfähigkeit erweist sich in der Konkretion des gemeinsamen Handelns, das zu – vielleicht auch nur kleinen – Verbesserungen des Lebens führt. Aber genau in dieser Gestalt ist sie erfahrbar und vital, bietet Teilhabe und Erfahrung. Dass man damit, wie jetzt sofort alle Durchblicker sagen, die Welt nicht rettet, ist kein Einwand. Denn mit den großen Lösungen, den plakativen Postulaten, den eindeutigen Forderungen rettet man sie nicht nur auch nicht, sondern man schafft Legitimationen, nicht gegen das Falsche anzugehen, sondern es nur dauerkommentierend geschehen zu lassen.

Und ganz ehrlich: Wir können das alles gar nicht mehr hören. Gemeinsinn nervt nicht, und Gemeinwohl ist geil.

Ich kaufe, also bin ich

Leben als Konsum

Zygmunt Bauman

Konsumieren, so scheint es, ist eine banale, ja triviale Angelegenheit. Wir tun es alle täglich, und gelegentlich zelebrieren wir es, wenn wir eine Party geben, ein bedeutendes Ereignis feiern oder uns für eine besonders beeindruckende Leistung belohnen – aber meist tun wir es ganz nüchtern, routinemäßig, könnte man sagen, ohne groß vorauszuplanen oder lange darüber nachzudenken.

Wenn man ihn auf seine archetypische Form des Stoffwechselkreislaufs von Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ausscheidung reduziert, dann ist Konsum ein permanenter Bestandteil und eine unabdingbare Voraussetzung des Lebens, die zeit- und geschichtslos ist; etwas untrennbar mit dem biologischen Oberleben Verbundenes, das wir als Menschen mit allen anderen Lebewesen teilen. So betrachtet hat das Phänomen des Konsums Wurzeln, die so weit zurückreichen wie das Leben auf der Erde selbst, und es ist zweifellos ein bleibender, wesentlicher Bestandteil jeder Lebensform, die wir aus historischen Erzählungen und ethnographischen Aufzeichnungen kennen.

In der gesamten Menschheitsgeschichte haben Konsumaktivitäten oder mit dem Konsum in Verbindung stehende Aktivitäten (die Produktion, Lagerung, Verteilung und Entsorgung von Konsumobjekten) ständig das „Rohmaterial“ geliefert, aus dem die vielfältigen Lebensformen und zwischenmenschlichen Beziehungsmuster geformt werden konnten und tatsächlich geformt wurden, mit Hilfe des von der Vorstellungskraft beflügelten kulturellen Einfallsreichtums.

Konsumistische Revolution

Laut einer These kam es Jahrtausende später zu einem äußerst folgenreichen Umbruch, den man mit guten Gründen als „konsumistische Revolution“ bezeichnen könnte: Dies war der Zeitpunkt des Übergangs vom Konsum zum „Konsumismus“, als der Konsum, so Colin Campbell, für das Leben der meisten Menschen „besonders wichtig, wenn nicht sogar entscheidend“ wurde, „der eigentliche Daseinszweck“, und als „unsere Fähigkeit, zu ‚wollen‘, zu ‚begehren‘ und zu ‚ersehnen‘, und vor allem die Fähigkeit, diese Emotionen immer wieder zu erleben, tatsächlich zur Grundlage der Wirtschaft“ und des menschlichen Zusammenseins wurde.

Zwar stützt sich das Plädoyer der Konsumgesellschaft auf das Versprechen, die Wünsche der Menschen in einem Ausmaß zu erfüllen, das keine andere Gesellschaft auch nur im Traum je erreichen konnte, doch das Versprechen der Be-

friedigung bleibt nur so lange verführerisch, wie das Verlangen ungestillt ist, wichti ger noch, solange der Kunde nicht „restlos befriedigt“ wird: das heißt, solange die Wünsche, die die Suche nach Befriedigung in Bewegung gesetzt und konsumistische Experimente ausgelöst haben, nicht als wirklich und vollständig erfüllt empfunden werden.

So wie die leicht zufriedenzustellenden „traditionellen Arbeiter“, die nicht bereit waren, mehr zu arbeiten, als nötig war, um ihre gewohnte Lebensweise fortzusetzen, der Albtraum der aufkeimenden „Gesellschaft von Produzenten“ waren, so würden „traditionelle Konsumenten“ der Konsumgesellschaft, der Konsumindustrie und den Konsumgütermärkten den Todesstoß versetzen, weil sie, geleitet von den vertrauten Bedürfnissen von gestern, frohgemut Augen und Ohren vor den Überredungskünsten und Ködern des Konsumgütermarktes verschließen, damit sie weiter ihren alten Routinen und Gewohnheiten folgen können. Eine niedrige Schwelle für Träume, leichter Zugang zu genügend Waren, um diese Schwelle zu erreichen, sowie der Glaube, dass „echten“ Bedürfnissen und „realistischen“ Wünschen objektive Grenzen gesetzt sind, die schwer oder unmöglich überwunden werden können: Das sind die gefährlichsten Gegner des auf den Konsumenten orientierten Wirtschaftssystems, und sie sollten daher vom Erdboden getilgt werden. Die eigentlichen Schwungräder des auf den Konsumenten abzielenden Wirtschafts sys tems sind gerade die Nicht-Erfüllung von Wünschen und die unerschütterliche, permanent erneuerte und bekräftigte Überzeugung, dass jeder der zahlreichen Versuche, sie zu erfüllen, gänzlich oder teilweise gescheitert ist, manches zu wünschen übrig ließ und verbessert werden könnte.

Nicht-Befriedigung als Strategie

Die Konsumgesellschaft floriert, solange sie erfolgreich dafür sorgt, dass die Nicht-Befriedigung ihrer Mitglieder (und damit, in ihren eigenen Begriffen, ihr Unglücklichsein) fortwährend ist. Die naheliegende Methode, um einen derartigen Effekt zu erzielen, besteht in der Ab- und Entwertung von Konsumprodukten, kurz nachdem sie mittels Werbung in die Welt der Konsumentenwünsche hineinkatapultiert wurden. Doch eine andere Möglichkeit, dasselbe zu erreichen, und zwar auf noch effektivere Weise, bleibt im Halbschatten und wird nur selten von scharfsinnigen Journalisten ans Licht der Öffentlichkeit gebracht: nämlich die, jedes Be dürfnis / Begehren / Verlangen in einer Weise zu befriedigen, die zwangsläufig weitere Bedürfnisse / Begierden / Verlangen hervorruft. Was als Versuch beginnt, ein Bedürfnis zu befriedigen, muss als Zwang oder Sucht enden. Und dies geschieht auch, solange der Drang, Lösungen für Probleme oder Linderung für Schmerzen und Sorgen in Geschäften zu suchen, und nur in Geschäften, ein Verhalten ist, das nicht nur geduldet, sondern eifrig gefördert wird, bis es sich zu einer Gewohnheit oder Strategie verdichtet, zu der es scheinbar keine Alternative gibt.

Die tiefe Kluft zwischen Versprechen und Realität ist weder ein Zeichen für eine Funktionsstörung noch eine Nebenwirkung von Nachlässigkeit oder das Ergebnis einer fehlerhaften Kalkulation. Das Reich der Heuchelei, das sich zwischen den landläufigen Ansichten und der Lebensrealität von Konsumenten erstreckt, ist eine notwendige Vorbedingung für eine reibungslos funktionierende Konsum gesellschaft. Wenn die Suche nach Erfüllung weitergehen soll und neue Versprechen verführerisch und ansteckend sein sollen, müssen bereits gegebene Versprechen routinemäßig gebrochen und die Hoffnung auf Erfüllung regelmäßig enttäuscht werden. Jedes einzelne Versprechen muss irreführend oder zumindest übertrieben sein, damit die Suche nicht ins Stocken gerät, oder die Begeisterung dafür (und

damit ihre Intensität) unter das Niveau abfällt, das nötig ist, um den Warenkreislauf zwischen Fließbändern, Geschäften und Mülleimern in Gang zu halten. Ohne dass die Wünsche ständig aufs Neue enttäuscht werden, würde die Nachfrage seitens der Konsumenten rasch versiegen, und dem auf die Konsumenten ausgerichteten Wirtschaftssystem würde die Puste ausgehen. Der Gesamtüberschuss ist es, der die Frustration angesichts jedes einzelnen Versprechens neutralisiert und verhindert, dass eine Vielzahl von frustrierenden Erfahrungen das Vertrauen in den endgültigen Erfolg der Suche untergräbt.

Ökonomie der Täuschung

Aus diesem Grund ist der Konsumismus nicht nur eine Ökonomie des Überschusses und des Abfalls, sondern auch eine Ökonomie der Täuschung. Sie setzt auf die Irrationalität der Konsumenten, nicht auf ihre wohlinformierten und nüchternen Überlegungen, auf das Ansprechen konsumistischer Emotionen, nicht auf die Kultivierung der Vernunft. Diese Täuschung ist ebenso wenig ein Hinweis auf eine Funktionsstörung der Konsumwirtschaft wie Überschuss und Abfall. Vielmehr ist sie ein Symptom dafür, dass sie sich bester Gesundheit erfreut und auf dem richtigen Weg ist: ein charakteristisches Kennzeichen der einzigen Ordnung, unter der sich die Konsumgesellschaft ihres Fortbestands sicher sein kann.

Das Ausrangieren eines Konsumangebots nach dem anderen, von dem man sich erwartet hatte (und von dem versprochen worden war), dass es bereits geweckte Wünsche ebenso erfüllt wie andere, die ihrer Erzeugung und Geburt noch harren, hinterlässt ständig wachsende Berge enttäuschter Erwartungen. Die Sterblichkeitsrate der Erwartungen ist hoch, und in einer reibungslos funktionierenden Konsumgesellschaft muss sie zwangsläufig ständig steigen. Die Lebenserwartung von Hoffnungen ist demgegenüber verschwindend gering, und nur eine intensive Ankurbelung ihrer (Re-)Produktivität und eine außergewöhnlich hohe Geburtenrate können sie davor bewahren, dezimiert und ausgelöscht zu werden. Damit die Er wartungen am Leben erhalten werden und neue Hoffnungen unverzüglich in das Vakuum fallen, das bereits diskreditierte und ausrangierte Hoffnungen hinterlassen, muss der Weg vom Geschäft zum Mülleimer verkürzt und immer schneller zurückgelegt werden.

Empathie

Nikolai Schukoff

The ability to call out tyrants. The awareness of double standards. The want for peace.

Padraic

Rowan

Wir brauchen keinen Hurrikan, wir brauchen keinen Taifun, denn was er an Schrecken tuen kann,

das können wir selber tun.

Bürger*innen von Mahagonny

Oper als Ware

Anmerkungen zu „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“

Bertolt Brecht

Oper – aber Neuerungen?

Seit einiger Zeit ist man auf eine Erneuerung der Oper aus. Die Oper soll, ohne dass ihr kulinarischer Charakter geändert wird, inhaltlich aktualisiert und der Form nach technifiziert werden. Da die Oper ihrem Publikum gerade durch ihre Rückständigkeit teuer ist, müsste man auf den Zustrom neuer Schichten mit neuen Appetiten bedacht sein, und ist es auch: Man will demokratisieren, natürlich ohne dass der Charakter der Demokratie geändert wird, welcher darin besteht, dass dem „Volk“ neue Rechte, aber nicht die Möglichkeit, sie wahrzunehmen, gegeben werden. Letzten Endes ist es dem Kellner gleich, wem serviert wird, es muss nur serviert werden! Es werden also – von den Fortgeschrittensten – Neuerungen verlangt oder verteidigt, die zur Erneuerung der Oper führen sollen – eine prinzipielle Diskussion der Oper (ihrer Funktion!) wird nicht verlangt und würde wohl nicht verteidigt. Diese Bescheidenheit in den Forderungen der Fortgeschrittensten hat wirtschaftliche Gründe, die ihnen selbst teilweise unbekannt sind. Die großen Apparate wie Oper, Schaubühne, Presse usw. setzen ihre Auffassung sozusagen inkognito durch. Während sie schon längst die Kopfarbeit (hier Musik, Dichtung, Kritik usw.) noch mitverdienender – ökonomisch betrachtet also mitherrschender, gesellschaftlich betrachtet schon proletaroider – Kopfarbeiter nur mehr zur Speisung ihrer Publikumsorganisationen verwerten, diese Arbeit also nach ihrer Arbeit bewerten und in ihre Bahnen lenken, besteht bei den Kopfarbeitern selber immer noch die Fiktion, es handele sich bei dem ganzen Betrieb lediglich um die Auswertung ihrer Kopfarbeit, also um einen sekundären Vorgang, der auf ihre Arbeit keinen Einfluss hat, sondern ihr nur Einfluss verschafft. Diese bei Musikern, Schriftstellern und Kritikern herrschende Unklarheit über ihre Situation hat ungeheure Folgen, die zu wenig beachtet werden. Denn in der Meinung, sie seien im Besitz eines Apparates, der in Wirklichkeit sie besitzt, verteidigen sie einen Apparat, über den sie keine Kontrolle mehr haben, der nicht mehr, wie sie noch glauben, Mittel für die Produzenten ist, sondern Mittel gegen die Produzenten wurde, also gegen ihre eigene Produktion (wo nämlich dieselbe eigene, neue, dem Apparat nicht gemäße oder ihm entgegengesetzte Tendenzen verfolgt.) Ihre Produktion gewinnt Lieferantencharakter. Es entsteht ein Wertbegriff, der die Verwertung zur Grundlage hat. Und dies ergibt allgemein den Usus, jedes Kunstwerk auf seine Eignung für den Apparat, niemals aber den Apparat auf seine Eignung für das Kunstwerk zu überprüfen. Es wird gesagt: Dies oder das Werk sei gut; und es wird gemeint, aber nicht gesagt: gut für den

Apparat. Dieser Apparat aber ist durch die bestehende Gesellschaft bestimmt und nimmt nur auf, was ihn in dieser Gesellschaft hält. Jede Neuerung, welche die gesellschaftliche Funktion dieses Apparates, nämlich Abendunterhaltung, nicht bedrohte, könnte diskutiert werden. Nicht diskutiert werden können solche Neuerungen, die auf seinen Funktionswechsel drängten, die den Apparat also anders in die Gesellschaft stellen, etwa ihn den Lehranstalten oder den großen Publikumsorganen anschließen wollten. Die Gesellschaft nimmt durch den Apparat auf, was sie braucht, um sich selbst zu reproduzieren.

Die Fortgeschrittensten denken nicht daran, den Apparat zu ändern, weil sie glauben, einen Apparat in der Hand zu haben, der serviert, was sie frei erfinden, der sich also mit jedem ihrer Gedanken von selber verändert. Aber sie erfinden nicht frei: der Apparat erfüllt mit ihnen oder ohne sie seine Funktion, die Theater spielen jeden Abend, die Zeitungen erscheinen x-mal am Tag; und sie nehmen auf, was sie brauchen; und sie brauchen einfach ein bestimmtes Quantum Stoff.

Die Oper, die wir haben,

ist die kulinarische Oper.

Sie war ein Genussmittel, lange bevor sie eine Ware war. Sie dient dem Genuss, auch wo sie Bildung verlangt oder vermittelt, denn sie verlangt oder vermittelt dann eben Geschmacksbildung. Sie nähert sich selber jedem Gegenstand in genießerischer Haltung. Sie „erlebt“, und sie dient als „Erlebnis“. Warum ist MAHAGONNY eine Oper? Die Grundhaltung ist die der Oper, nämlich kulinarisch. Nähert MAHAGONNY sich dem Gegenstand in genießerischer Haltung? Es nähert sich. Ist MAHAGONNY ein Erlebnis? Es ist ein Erlebnis. Denn: MAHAGONNY ist ein Spaß. Die Oper MAHAGONNY wird dem Unvernünftigen der Kunstgattung bewusst gerecht. Dieses Unvernünftige der Oper liegt darin, dass hier rationelle Elemente benutzt werden, Plastik und Realität angestrebt, aber zugleich alles durch die Musik wieder aufgehoben wird. Ein sterbender Mann ist real. Wenn er zugleich singt, ist die Sphäre der Unvernunft erreicht. Je undeutlicher, irrealer die Realität durch die Musik wird – es entsteht ja ein Drittes, sehr Komplexes, an sich wieder ganz Reales, von dem ganz reale Wirkungen ausgehen können, das aber eben von seinem Gegenstand, von der benutzten Realität, völlig entfernt ist – desto genussvoller wird der Gesamtvorgang; der Grad des Genusses hängt direkt vom Grad der Irrealität ab. MAHAGONNY ist nichts anderes als eine Oper.

Aber Neuerungen!

Der Einbruch der Methoden des epischen Theaters in die Oper führt hauptsächlich zu einer radikalen Trennung der Elemente. Der große Primatkampf zwischen Wort, Musik und Darstellung kann einfach beigelegt werden durch die radikale Trennung der Elemente. Solange „Gesamtkunstwerk“ bedeutet, dass das Gesamte ein Aufwaschen ist, solange also Künste „verschmelzt“ werden sollen, müssen die einzelnen Elemente alle gleichermaßen degradiert werden, indem jedes nur Stichwortbringer für das andere sein kann. Der Schmelzprozess erfasst den Zuschauer, der ebenfalls eingeschmolzen wird und einen passiven (leidenden) Teil des Gesamtkunstwerks darstellt. Solche Magie ist natürlich zu bekämpfen. Alles, was Hypnotisierungsversuche darstellen soll, unwürdige Räusche erzeugen muss, benebelt, muss aufgegeben werden. Musik, Wort und Bild mussten mehr Selbständigkeit erhalten.

Die Folgen der Neuerungen: Beschädigung der Oper?

Zweifellos werden gewisse Wünsche des Publikums, die von der alten Oper ohne weiteres befriedigt wurden, von der neuen nicht mehr berücksichtigt. Wie ist die Haltung des Publikums in der Oper, und kann sie sich ändern? Herausstürzend aus dem Untergrundbahnhof, begierig, Wachs zu werden in den Händen der Magier, hasten erwachsene, im Daseinskampf erprobte und unerbittliche Männer an die Theaterkassen. Mit dem Hut geben sie in der Garderobe ihr gewohntes Benehmen, ihre Haltung „im Leben“ ab; die Garderobe verlassend, nehmen sie ihre Plätze mit der Haltung von Königen ein. Soll man ihnen dies übelnehmen? Man brauchte, um dies lächerlich zu finden, nicht die königliche Haltung der käsehändlerischen vorzuziehen. Die Haltung dieser Leute in der Oper ist ihrer unwürdig. Ist es möglich, dass sie sie ändern? Kann man sie veranlassen, ihre Zigarren herauszuziehen?

Dadurch, dass, technisch betrachtet, der „Inhalt“ zu einem selbständigen Bestandteil geworden ist, zu dem Text, Musik und Bild „sich verhalten“, durch die Aufgabe der Illusion zugunsten der Diskutierbarkeit und dadurch, dass der Zuschauer, statt erleben zu dürfen, sozusagen abstimmen, statt sich hineinversetzen, sich auseinandersetzen soll, ist eine Umwandlung angebahnt, die über Formales weit hinausgeht und die eigentliche, die gesellschaftliche Funktion des Theaters überhaupt zu erfassen beginnt.

In der jetzigen Gesellschaft ist die alte Oper sozusagen nicht „wegzudenken“. Ihre Illusionen haben gesellschaftlich wichtige Funktionen. Der Rausch ist unentbehrlich; nichts kann an seine Stelle gesetzt werden. Nirgends, wenn nicht in der Oper, hat der Mensch die Gelegenheit, ein Mensch zu bleiben! Seine sämtlichen Verstandesfunktionen sind längst zurückgeschraubt auf solche des angstvollen Misstrauens, der Übervorteilung des anderen, der selbstischen Berechnung.

Die alte Oper gibt es nicht nur deshalb noch, weil sie alt ist, sondern hauptsächlich deshalb, weil der Zustand, dem sie dient, noch immer der alte ist. Er ist es nicht ganz. Und darin liegen die Aussichten der neuen Oper. Heute ist schon die Frage zu stellen, ob nicht die Oper bereits in einem Zustand ist, in dem weitere Neuerungen nicht mehr zur Erneuerung dieser Gattung, sondern schon zu ihrer Zerstörung führen.

Mag MAHAGONNY so kulinarisch sein wie immer – eben so kulinarisch wie es sich für eine Oper schickt – so hat es doch schon eine gesellschaftsändernde Funktion: es stellt eben das Kulinarische zur Diskussion, es greift die Gesellschaft an, die solche Opern benötigt; sozusagen sitzt es noch prächtig auf dem alten Ast, aber es sägt ihn wenigstens schon (zerstreut oder aus schlechtem Gewissen) ein wenig an ... und das haben mit ihrem Singen die Neuerungen getan. Wirkliche Neuerungen greifen die Basis an.

Hingabe, Mut, Maß

Annette Dasch

Es fehlt die Einsicht, nicht alles zu wissen und wissen zu können. Die Bereitschaft, das zu akzeptieren, zuzuhören und dazuzulernen. Es fehlt an der Einsicht, dass man nicht zu allem direkt eine Meinung haben muss.

Es fehlen gute vegane Konditoreien. Es fehlt der starke Wille, ein besseres Leben für die Menschen um uns herum zu wollen –nicht nur für uns selbst.

Kieran Carrel

Eine Oper,

die am Ast sägt, auf dem sie sitzt?

Brechts und Weills

MAHAGONNY-Projekt zwischen Reform und Selbstzerstörung

Arne Stollberg

„Amerika, du hast es besser / Als unser Kontinent, das alte, / Hast keine verfallene Schlösser / Und keine Basalte.“ – Was Johann Wolfgang von Goethe 1827 den „Vereinigten Staaten“ ins Stammbuch geschrieben hatte, gewann um 1920 den Stellenwert einer regelrechten Weltanschauung. Nach dem Bankrott der bürgerlichen europäischen Kultur, die im Ersten Weltkrieg zuschanden gekommen war, schien das Land jenseits des großen Teiches für die junge Generation eine verheißungsvolle Perspektive pulsierenden Lebens zu bieten. Bertolt Brecht und Kurt Weill machten davon keine Ausnahme. Am 18. Juni 1920 notierte der 22-jährige Brecht in sein Tagebuch: „Wie mich dieses Deutschland langweilt! Es ist ein gutes, mittleres Land, schön darin die blassen Farben und die Flächen, aber welche Einwohner! Ein verkommener Bauernstand, dessen Rohheit aber keine fabelhaften Unwesen gebiert, sondern eine stille Vertierung, ein verfetteter Mittelstand und einige matte Intellektuelle! Bleibt: Amerika!“ Und Kurt Weill bekannte sich, gleich vielen seiner Kollegen, musikalisch mit Aplomb zu demjenigen, was unter dem Sammelbegriff „Jazz“ firmierte, letztlich amerikanische Modetänze wie Shimmy, Foxtrott oder Charleston, in denen der Komponist nichts anderes als den „Rhythmus unserer Zeit“ zu vernehmen glaubte: „Die Amerikanisierung unseres ganzen äußeren Lebens, die sich langsam aber sicher vollzieht, findet hier ihren merkwürdigsten Niederschlag. Die Tanzmusik […] spiegelt den Instinkt der Masse. Und ein Blick in die Tanzsäle aller Kontinente beweist, dass der Jazz genauso der äußerliche Ausdruck unserer Zeit ist wie der Walzer der des ausgehenden 19. Jahrhunderts.“

Zu den vielen Ambivalenzen des MAHAGONNY-Projektes, das Brecht und Weill von 1927 bis zur Neufassung der Oper für die Berliner Erstaufführung 1931 in zunehmend spannungsvoller Kooperation miteinander verband, gehörte aber, dass das USA-Bild dort nach und nach unter andere Vorzeichen geriet: Aus der einstmaligen Utopie wurde eine Dystopie. Nachdem Brecht im Zuge der Vorbereitung eines ab 1924 geplanten Stückes mit dem Titel „Jae Fleischhacker in Chikago“ erstmals ökonomische Studien betrieben und Karl Marx gelesen hatte, nahm er Amerika anders wahr: als Inbegriff der glitzernden Warenwelt des Kapitalismus, eines vermeintlichen „Paradieses“, das in Wahrheit aber die „Hölle“ sei (so eine spätere Formulierung aus den in Los Angeles verfassten „Hollywood-Elegien“). Die erste Spur davon findet sich in jenen fünf Gedichten, die zum Nukleus des zusammen mit Weill realisierten Bühnenwerkes werden sollten. Es handelt sich um die „Mahagonnygesänge“, die „vierte Lektion“ einer parodistisch auf christliche Erbauungsbücher anspielenden Sammlung im Stil von Martin Luthers 1521 entstandener

„Haus- und Kirchenpostille“, zunächst, 1925, privat als „Taschenpostille“, 1927 schließlich als „Bertolt Brechts Hauspostille“ im Berliner Propyläen-Verlag publiziert. Teilweise in rudimentärem Pidgin-Englisch verfasst („Alabama Song“, „Benares Song“), deuten die Texte vage einen Handlungszusammenhang an: Am Beginn steht der Aufbruch in eine imaginäre Vergnügungsstadt („Auf nach Mahagonny“), gefolgt von der Beschreibung des dortigen Lebens („Wer in Mahagonny blieb / Brauchte jeden Tag fünf Dollar“). Der Besuch Gottes in Mahagonny („An einem grauen Vormittag / Mitten im Whisky / Kam Gott nach Mahagonny“) bildet den Umschlagspunkt: Dem Befehl, sofort in die Hölle zu gehen, verweigern sich die „Männer von Mahagonny“, da sie ohnehin „immer in der Hölle waren“. Verfall und Zusammenbruch greifen um sich, schließlich der Wunsch nach einer Alternative, der Stadt Benares („Let’s go to Benares / Where the sun is shining“). Doch daraus wird nichts: Ein Erdbeben hat Benares in Schutt und Asche gelegt („Worst of all, Benares / Is said to have perished in an earthquake!“).

Wo liegt Mahagonny?

Woher hatte Brecht den Namen „Mahagonny“, und was verbirgt sich dahinter? Auch hier lässt sich, wie bei fast allen Aspekten des Werkes, in seinen verschiedenen „Aggregatzuständen“ zwischen Gedichtsammlung und Oper, keine eindeutige Antwort geben. Einerseits schwingt noch die alte Begeisterung für einen utopischhedonistischen Gegenentwurf zum ermüdeten, krisengeschüttelten Europa mit: „Seh ich manchmal / in stiller Qual / wie hier die Dinge stehn, / da möcht ich mal / dies Jammertal / von rückwärts mir besehn.“ Diese Zeilen entstammen einem seinerzeit sehr populären Schlager, genauer gesagt einem „Afrikanischen Shimmy“ aus dem Jahr 1922 von O. A. Alberts (Text) und Leopold Krauss-Elka (Musik), dessen Titel und Refrain dem für „Laxheit in Fragen geistigen Eigentums“ notorisch bekannten Brecht das Stichwort geliefert haben dürften: „Komm nach Mahagonne“. Für Juli 1923 ist Brechts erste Verwendung des fiktiven Stadtnamens belegt, jedoch auf eine Weise, die den Akzent bereits entscheidend anders setzte. Wenn Brecht damals an Arnolt Bronnen schrieb: „Mahagonny weist alle Bayern aus“, so bezog sich dies auf München, konkret auf das bereits von den Nationalsozialisten in Beschlag genommene München, wobei die in „Mahagonny“ verborgene Farbe Mahagoni – laut Bronnen – die „Massen braunbehemdeter Kleinbürger“ assoziieren lassen sollte. Mitte oder Ende Dezember 1923 nutzte Brecht in einem Brief an Helene Weigel die Formel „Auf nach Mahagonny“ dann jedoch unmissverständlich zur Kennzeichnung Berlins, hier wieder im Sinne einer „amerikanisierten“, vergnügungssüchtigen Metropole, des sprichwörtlichen „Babylon Berlin“. Als wäre dies nicht schon verwirrend genug, gab Kurt Weill schließlich nonchalant zu Protokoll: „Der Name ‚Mahagonny‘ bezeichnet lediglich den Begriff einer Stadt. Er ist aus klanglichen (phonetischen) Gründen gewählt worden. Die geographische Lage der Stadt spielt keine Rolle.“

„Mahagonny – das gibt es nicht“

Damit bezog sich Weill bereits auf die erste Stufe der musiktheatralen Bearbeitungen des Mahagonny-Stoffes, die sich aus den „Gesängen“ der „Hauspostille“ entwickeln sollten: das von ihm und Brecht so bezeichnete „Songspiel“. Anlass war der Auftrag, für das Festival „Deutsche Kammermusik Baden-Baden 1927“ eine neue Kurzoper zu schreiben. Weill, der Brecht vielleicht schon 1925 bei einem

Treffen der „Novembergruppe“ kennengelernt hatte, einer linksgerichteten Künstlervereinigung, sich aber, wie seine euphorische Besprechung für die Zeitschrift „Der deutsche Rundfunk“ dokumentiert, spätestens nach der Radioproduktion von „Mann ist Mann“ im März 1927 für den Dichter zu interessieren begann, schlug vor, die „Mahagonnygesänge“ hierfür als Grundlage zu nehmen. Offenbar ohne nähere Absprache mit Brecht änderte der Komponist allerdings die Reihenfolge, indem „Alabama Song“ und „Benares Song“, ursprünglich die Schlussnummern, an zweite bzw. vierte Stelle gerückt wurden. Zudem erbat Weill von Brecht ein ergänzendes Finale, dessen Worte am Ende lauteten: „Aber dieses ganze Mahagonny / Ist nur, weil alles so schlecht ist, / Weil keine Ruhe herrscht / Und keine Eintracht, / Und weil es nichts gibt, / Woran man sich halten kann. / Denn Mahagonny – das gibt es nicht. / Denn Mahagonny – das ist kein Ort! / Denn Mahagonny – ist nur ein erfundenes Wort!“ Die letzten drei Verse sind es, die zu der Aussage passen, dass Mahagonny lediglich den „Begriff einer Stadt“ impliziere, ohne geographische Lokalisierung. Das damit gegebene Moment des Spielerischen, Luftnummernartigen („nur ein erfundenes Wort“) sollte in der Oper wieder entfallen, während die ersten sechs Verse dort nicht das Fazit, sondern den Auftakt, gewissermaßen das Motto bilden, gesungen von Leokadja Begbick, Fatty und Dreieinigkeitsmoses als abschließender Höhepunkt der ersten Szene.

Die neue Gattungsbezeichnung „Songspiel“ unter dem schlicht MAHAGONNY lautenden Titel wies in zwei verschiedene Richtungen: einerseits zurück auf die Tradition des deutschen „Singspiels“, andererseits auf dessen „Amerikanisierung“ durch „Songs“. Die Grenzen zwischen Hommage und Parodie waren durchaus fließend: Dass die Phrase „Schöner grüner Mond von Mahagonny“ im ersten „Mahagonny-Song“ auf verzerrte Weise den Jungfernkranz-Chor aus Carl Maria von Webers DER FREISCHÜTZ aufruft („Schöner grüner Jungfernkranz“), mag angesichts dessen, was hier besungen wird, nämlich Prostitution und „Weiberfleisch“, von bitterbösem Sarkasmus zeugen, wie es auch leicht ist, die Stelle als Travestie spießbürgerlichen Opernwesens zu verstehen. Doch sollte man mit derlei Kurzschlüssen vorsichtig sein: 1926 nannte Weill gerade Weber „eine[n] der größten Musiker der Welt, eine[n] der bedeutendsten deutschen Geister“; und die Erwähnung der „ungeheuren Popularität, die das Lied vom Jungfernkranz“ nach der Uraufführung 1821 erlangt habe, dürfte in diesem Zusammenhang eher die respektvolle Verbeugung eines Komponisten darstellen, dem es hundert Jahre später genau um dasselbe ging: mit dem Musiktheater „weiteste Publikumskreise zu erfassen“ und „den Gefühlen und Anschauungen breitester Bevölkerungsschichten“ Rechnung zu tragen. Aus dieser Perspektive gewinnt die FREISCHÜTZ-Anspielung trotz aller Boshaftigkeit doch den Charakter einer verkappten Reverenz. Nicht zufällig hatte Weill, wie Briefe an seinen Verlag, die Wiener Universal Edition, belegen, die Auskopplung und separate Vermarktung von „Schlagern“ als Vorteil der locker gefügten, revuehaften Struktur des „Songspiels“ von vornherein fest im Blick. Verbunden wurden die Gesangsnummern der MAHAGONNY-Urfassung mit Zwischenspielen des zehnköpfigen Instrumentalensembles, wobei Titel wie „Kleiner Marsch“ und „Choral“ ein weiteres Vorbild anklingen ließen: Igor Strawinskys HISTOIRE DU SOLDAT, deren episch-distanzierende Dramaturgie in maximaler Entfernung vom Wagner’schen Gesamtkunstwerk jene Richtung eingeschlagen hatte, die auch Weill für sich anvisierte. „Das neue Operntheater, das heute entsteht, hat epischen Charakter. Es will nicht schildern, sondern berichten. Es will seine Handlung nicht mehr nach Spannungsmomenten formen, sondern es will vom Menschen erzählen, von seinen Taten und dem, was ihn dazu treibt.“ Wie nahe dieses Konzept der mit dem Namen Brecht untrennbar verbundenen Idee des „epischen Theaters“ kommt, braucht kaum eigens gesagt zu werden. Hier eine

Hierarchie oder Chronologie der Urheberschaft zu konstruieren, wäre vergebliches Bemühen, auch wenn Brecht und Weill aus derselben Prämisse unterschiedliche Schlüsse zogen, genau jenen Disput ausfechtend, der ihre Zusammenarbeit schließlich zerbrechen ließ: Während Weill mit dem „epischen“ Modell des Musiktheaters die Zukunft der Gattung Oper sichern wollte, betrachtete Brecht ihr Projekt letztlich als eine Art trojanisches Pferd, um das Genre und die Institution von innen heraus zu vergiften. Wie so oft in der Geschichte des Musiktheaters – man denke an Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss – glückten zwei Autoren große Würfe auf der Basis tiefgreifender Differenzen und Missverständnisse, die produktiv werden konnten, solange sie unausgesprochen blieben. Gegenüber Felix Joachimson (bzw. später, in den USA, Felix Jackson) äußerte Weill in besagtem Sinne: „Musik hat einen größeren Einfluss als Worte. Brecht weiß das und er weiß, dass ich das weiß. Aber darüber sprechen wir nicht. Würde dies zum Thema werden, könnten wir nicht mehr zusammenarbeiten.“ Als die Risse schließlich immer stärker aufzuklaffen begannen und sich irgendwann nicht mehr kitten ließen, bei der Berliner MAHGONNY-Produktion im Theater am Kurfürstendamm 1931, verlor Brecht die Contenance und schalt Weill, nach dem Zeugnis von Ernst Josef Aufricht, einen „falschen Richard Strauss“. Damit war das Tischtuch zerschnitten, selbst wenn sich Brecht und Weill in Paris am Beginn ihres Exils 1933 für das „Ballett mit Gesang“ DIE SIEBEN TODSÜNDEN noch einmal zusammentun, besser: zusammenraufen sollten.

Kommunismus oder Anarchie?

Die Entzweiung geschah freilich nicht abrupt, sondern schleichend, vor dem Hintergrund eines Stückes, das durchaus nicht von Anfang an auf eine bestimmte Tendenz festgelegt war. Paradigmatisch hierfür ist die Schlussszene in beiden Fassungen, „Songspiel“ und Oper: Schon bei der Uraufführung des „Songspiels“ am 17. Juli 1927 in Baden-Baden hatte Brecht als Regisseur das Ende Mahagonnys dadurch dem Abgleiten in Anarchie gleichgestellt, dass er die Personen – hier ohne jeden Ansatz zur Individualisierung Charlie, Billy, Bobby, Jimmy, Jessie und Bessie getauft – mit zum Teil absurd anmutenden Slogans auf hochgehaltenen Schildern zu einer chaotischen, ziellosen Protestaktion antreten ließ („Für die Sterblichkeit der Seele!“, „Gegen die Civilis!“, „Für irdischen Lohn!“, „Für die natürliche Unzucht!“). Dass das letzte Instrumentalzwischenspiel von Weills Partitur auch Bruchstücke der „Internationalen“ enthält, gespielt von zwei im Terzabstand geführten Trompeten mit Dämpfer, sollte dem Baden-Badener Publikum keineswegs die politische Lösung vor Ohren führen, sondern schlicht illustrieren, was eine Überschrift in den Noten an dieser Stelle besagt: „Aufruhr in Mahagonny“. Weill wandte sich explizit gegen jede „einseitige Festlegung wie bei Piscator“, dagegen also, das „Songspiel“ für sozialistisch-marxistischen Agitprop zu instrumentalisieren. Und dies entsprach ohne Weiteres der Intention seines Librettisten: Auf dem Weg zum Marxismus, aber vorläufig noch kein Marxist geworden, verstand Brecht MAHAGONNY zwar als Dekuvrierung der Mechanismen kapitalistischer Warenwelt, zielte jedoch keineswegs darauf ab, die Selbstzerstörung der fiktiven Metropole – gemäß dem konsequent von Bibelanspielungen durchzogenen Text gleichsam die Aktualisierung des Untergangs von Sodom und Gomorrha – mit dem Gegenbild einer alternativen Gesellschaftsform zu konfrontierten. Der Schluss des „Songspiels“ wie der Oper bleibt abgrundtief nihilistisch. In der Opernversion fehlt denn auch das –möglicherweise zu politischer Fehldeutung einladende – Zitat der „Internationalen“, was aber nicht verhindern konnte, dass das Publikum der skandalumwitterten

Medienkompetenz und die Fähigkeit zum kritischen Denken. Mitgefühl und Empathie. Kenntnis und Verständnis des ’Dunning-Kruger Effekts‘.

Thomas Ciluffo

Geduld, Ehrlichkeit, Wertschätzung. Verantwortungsgefühl.

Liebe und Verbundenheit.

Artur Garbas

Leipziger Uraufführung am 9. März 1930 die anarchischen Demonstrationszüge des Finales als kommunistische Propaganda wahrnahm. Dabei hatte der Regisseur und Bühnenbildner Caspar Neher das Ende des Stückes durch das auf dem Schlussprospekt angedeutete Bombengeschwader über brennenden Großstadthäusern ganz anders konkretisiert, nämlich als Fanal eines kommenden Krieges, Brechts Überzeugung zum Ausdruck bringend, dass der Kapitalismus jederzeit in Faschismus umschlagen könne. Doch einen Ausweg konnte oder wollte Brecht nicht bieten: Der Kollaps von Mahagonny sollte den unausweichlichen Kollaps jenes Systems spiegeln, dem die Oper als bürgerliche Kunstform selbst angehörte –das Werk lief für Brecht, mit anderen Worten, darauf hinaus, seine eigene Liquidierung zu betreiben. Genau in diesem Punkt aber ging Weill nicht mit.

Neuerung versus Erneuerung

Über die Umarbeitung des „Songspiels“ zu einer Oper schrieb Kurt Weill seinem Verleger Hans Heinsheimer von der Universal Edition am 18. November 1927, das Textbuch werde „tatsächlich nach rein musikalischen Gesichtspunkten gestaltet“. Im Vorwort zum Regiebuch zu AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY formulierte er entsprechend, dass die Dramaturgie eine „stufenartige Aneinanderreihung von Zuständen“ bilde, die es erlaubten, „in geschlossener Form musiziert [zu] werden“. Mit anderen Worten: Das „epische“ Prinzip, demgemäß die Handlung nicht eine fortlaufende Darstellung durch „dramatische“ Dialoge erfährt, sondern mit Hilfe von Texttafeln bzw. Projektionen „in Sprüngen“ vorgeführt wird, war für ihn, anders als für Brecht, weniger ein Mittel der „Verfremdung“, sondern sollte primär dazu dienen, die Szenenfolge ganz nach den Bedürfnissen der Musik einzurichten, um ihr einen „konzertanten Charakter“ zu bewahren – eben die Möglichkeit, „geschlossene Formen“ auszuprägen. Dies betraf einerseits die „Songs“, andererseits aber auch die Anverwandlung von Modellen älterer Musikstile im Sinne einer Idiomatik, die sich als „neoklassisch“ oder „neobarock“ beschreiben ließe. Händel, Bach und Mozart boten hierfür entsprechende Anknüpfungspunkte, zum Teil nur mittelbar, wie gleich in der Orchestereinleitung zum ersten Akt mit ihrer strengen Kontrapunktik oder im „protestantischen“ Choral der Hurrikan-Szene („Wollet nicht verzagen, / Was hilft alles Klagen“), zum Teil ganz direkt, etwa, in derselben Szene, beim Männerchor „Haltet euch aufrecht, fürchtet euch nicht“, der dem Gesang der Geharnischten aus Mozarts ZAUBERFLÖTE nachgebildet scheint („Der, welcher wandert diese Straße“). Weill nannte solch traditionsgebundenes Komponieren „verantwortungsbewusst“: Die Leichtfertigkeit des „Songspiels“ transzendierte in das Bemühen, das Musiktheater aus dem Geist vergangener Epochen zu reformieren, es auf diesem Weg – paradoxerweise – wieder zeitgenössisch zu machen und dem fruchtlosen Wagner-Epigonentum zu entreißen. Brechts Absicht ging in eine andere, subversivere Richtung – so zumindest stellen es die 1930 zusammen mit Peter Suhrkamp verfassten „Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ dar, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie implizit (auch) gegen Weill gerichtet waren. Kern des Textes ist die These, dass ein Stück, das für den „Apparat“ der bürgerlichen Oper geschrieben sei, gar nicht anders könne, als diesen „Apparat“ zu bedienen: „Eine Oper kann man nur für die Oper machen.“ Damit aber blieben selbst Werke, die „Erneuerung“ und inhaltliche Aktualisierung böten, zwangsläufig immer Stabilisatoren des Systems: „In der jetzigen Gesellschaft ist die alte Oper […] nicht ‚wegzudenken‘. Ihre Illusionen haben gesellschaftlich wichtige Funktionen. Der Rausch ist unentbehrlich; nichts kann an seine Stelle gesetzt werden.“ MAHAGONNY sei daher so „kulinarisch“, wie

eine Oper eben sein müsse, nur mit dem Unterschied, dass sie das „Kulinarische“ gleichzeitig „zur Diskussion“ stelle, und zwar „in seiner gegenwärtigen historischen Gestalt […]: als Ware“. Das Stück „greift die Gesellschaft an, die solche Opern be nötigt; sozusagen sitzt es noch prächtig auf dem alten Ast, aber es sägt ihn wenigstens schon (zerstreut oder aus schlechtem Gewissen) ein wenig an … Und das haben mit ihrem Singen die Neuerungen getan.“ Die Anspielung auf Heinrich Heines Loreley-Gedicht („Das hat mit ihrem Singen die Loreley getan“) gibt das eigentliche Programm vor: Die verführerische, betörende Kraft der Oper, von MAHAGONNY gleichzeitig entfaltet, vorgeführt und bloßgestellt, soll die bürgerliche Kunst so in den Abgrund ziehen, wie es „Schiffer und Kahn“ bei Heine widerfährt. An die Stelle des nur „erneuerten“ Alten müsse danach etwas tatsächlich „Neues“ treten, letztlich die Abschaffung der Institution Oper: „Für Neuerungen – gegen Erneuerung!“ Da Weill aber genau auf diese „Erneuerung“ zielte, war er für Brecht am Ende doch nur ein „falscher Richard Strauss“.

Dann wird es wirklich arm für unsere Gesellschaft

Ein Gespräch mit Intendant

Dietmar Schwarz

Nach mehr als vierzig Jahren am Theater und dreizehn Jahren als Intendant der Deutschen Oper Berlin verabschiedest du dich in den Ruhestand. Du beendest deine letzte Spielzeit mit AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY. Was verbindest du mit diesem Stück?

Dietmar Schwarz Ein Thema, das für mich immer wichtig war, ist die Hinterfragung der Oper an und für sich – und das ist ja auch für Bertolt Brecht und Kurt Weill zentral gewesen. Als ich in den Achtzigern an der Oper Frankfurt gearbeitet habe, haben wir die Uraufführung von John Cages EUROPERAS auf die Bühne gebracht. Cage hat in seinen Kompositionen immer auch bestehende musikalische Traditionen hinterfragt – im Falle von EUROPERAS die Traditionen der Oper. Das wurde für mich zu einer Leitfrage bei allen zukünftigen Planungen: Was ist Oper überhaupt? Sind das Menschen, die singen, Musiker*innen, die im Graben sitzen und ein paar Bilder auf der Bühne? Nein, Oper ist natürlich mehr als die Summe ihrer Bestandteile – sie ist eine gesellschaftspolitische Praxis. Deshalb finde ich neue Impulse für das Musiktheater immer sehr wichtig, weil sie den Betrieb aufrütteln. Auch wenn der Opernbetrieb oft stärker als die innovativen Ideen ist: Es ist wichtig, ihn immer wieder zu hinterfragen. Und ich finde, in MAHAGONNY steckt diese Infragestellung, durch die man die Gattung Oper neu betrachten kann.

... zumal Benedikt von Peters Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin ja sehr besonders ist: Dass quasi das gesamte Opernhaus als Stadt Mahagonny bespielt wird, stellt sicher große Anforderungen an den Betrieb.

Dietmar Schwarz Für den Betrieb ist es immer wichtig und gut, wenn andere Bedingungen gefordert sind. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn es anders sein soll, fragen wir erst mal: Muss das jetzt sein? Aber wenn man einmal diese Hemmschwelle überwunden hat, bringt das eine enorme Lebendigkeit in die Arbeitsprozesse. Und das kann wiederum auch für die anderen Produktionen im Opernalltag sehr bereichernd sein.

Einen ähnlichen Effekt hat es aber auch für das Publikum: Durch die ungewöhnliche Herangehensweise entsteht eine andere Aufmerksamkeit für die Inhalte, ein anderer Blick auf das Stück. Das finde ich das Bestechende an den Arbeiten von Benedikt von Peter: Dass er immer eine besondere Form findet, um den Kern eines Werks freizulegen. Dadurch, dass er alles auseinandernimmt, enthüllt er um

so genauer, wo das emotionale und musikalische Zentrum liegt. Und schafft dadurch nicht nur andere Interpretationen, sondern auch eine Direktheit, die wirklich außergewöhnlich ist.

Brecht und Weill zeigen in ihrem Stück ein System, das ausschließlich über Konsum funktioniert. Ein System, das keinen anderen Wert als Geld kennt. Gerade erst hat der Berliner Senat Sparmaßnahmen verkündet, die die Kultur mit radikalen Kahlschlägen bedrohen. Wie siehst du die aktuelle kulturpolitische Situation?

Dietmar Schwarz Wir haben an diesem Haus lange gegen eine Unterfinanzierung angearbeitet, haben versucht, in den drei Berliner Opernhäusern trotz alledem Weltniveau anzubieten. Zu dem Zeitpunkt, als ich hierherkam, war das nicht selbstverständlich. Natürlich weiß ich, dass in der aktuellen finanziellen Situation jeder seinen Beitrag leisten muss. Aber schockierend fand ich, dass die einzusparenden Zahlen durch die Verantwortlichen ohne ein klares Bekenntnis zur Bedeutung von Kultur verkündet wurden. Man muss sich die Relationen klarmachen: Innerhalb des Gesamthaushaltes von Berlin nehmen die Ausgaben für Kultur höchstens 3 Prozent ein. Aber Berlin besteht zu einem hohen Prozentsatz aus Kultur. Hier geht es um nichts weniger als den Erhalt einer international beachteten Kulturmetropole: Nicht nur die Infrastruktur muss gesichert und soziale Projekte gefördert werden. Auch Kultur muss es geben.

Mit jedem Theater, das stirbt, stirbt ja auch eine Gesellschaft im Kleinen.

Dietmar Schwarz In den Zwanzigerjahren – der Zeit vor der Uraufführung von MAHAGONNY – gab es in Berlin eine noch reichere Kulturlandschaft als jetzt. Wenn die Sparmaßnahmen mit den momentan kursierenden Zahlen umgesetzt werden, wäre es für die Institutionen nicht möglich, auf dem bisherigen Niveau weiterzuarbeiten. Man muss bedenken: Diese Betriebe leben zu 80 Prozent von Festangestellten. Das sind ganze Kollektive: Technik, Chor, Orchester. Man kann ein Haus von der Größe der Deutschen Oper nicht mit einem Chor von 40 Leuten füllen. In den Sechzigerjahren wurde das Haus für einen Chor von 120-130 Leuten konzipiert. Mit den 80 Choristen, die wir jetzt haben, sind wir schon am Limit. Dasselbe gilt für andere Bereiche. Mit immer weniger Geld anspruchsvolle Oper zu machen, würde irgendwann dazu führen, dass man auf einen ganz anderen Betrieb umsteigen müsste, auf einen Stagione-Betrieb zum Beispiel. Das wiederum würde bedeuten, dass man die Kollektive – die künstlerischen Säulen des Hauses – in der jetzigen Form auflösen müsste.

Mahagonny ist ein Sehnsuchtsort: Brecht und Weill zeigen Menschen, die nach Glück suchen, stattdessen aber nur die Leere der kapitalistischen Welt finden. Wie erlebst du den Zustand unserer heutigen Gesellschaft?

Dietmar Schwarz Ich finde es immer ein wenig schwierig, von einer Spaltung der Gesellschaft zu sprechen. Aber ich denke schon, dass sich viele Einstellungen radikalisiert haben. Wenn ich mich an meine Jugend in einer Kleinstadt erinnere: Ich war für die 68er zwar noch zu jung, aber als ich anfing, politisch zu denken, hatte ich eine linkere Haltung als meine Eltern, die CDU-Wähler waren. Da gab es keine Schnittmengen, keine Kompromisse in politischen Fragen. Trotzdem: Man hat geredet. Man hat geredet und sich gestritten – so gestritten, dass man sich am Abend wieder zum Abendbrot zusammensetzen konnte. Ich war vergangenen Sommer in Amerika und dort sind die Gräben in vielen Familien so groß, dass es

kein gemeinsames Abendessen mehr gibt. Das finde ich extrem in unserer heutigen Gesellschaft: Dass keine Brücken mehr gebaut werden, sondern Mauern.

Was wäre vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund dein Appell an die Kulturschaffenden der Zukunft?

Dietmar Schwarz Viele junge Theatermacher*innen versuchen inzwischen ja verstärkt, Theater aus einer Stadt heraus zu machen. Sie schauen sehr genau darauf, was die jeweilige Stadtgesellschaft beschäftigt, was die Probleme der Stadt sind, die Themen, die das Publikum interessieren könnten. Diese Herangehensweise an das Theater finde ich sehr wichtig, vor allem in kleineren Städten. Und es ist wichtig, die Politik weiter an das zu erinnern, was viel zu wenig im Bewusstsein ist: Dass Theater und Opernhäuser auch Bildungsinstitutionen für junge Menschen sind. Wenn man da ein gutes Angebot schafft, dann bleibt was hängen fürs ganze Leben – davon bin ich überzeugt. Aber dafür braucht es Mittel. Wenn wir keine Möglichkeiten mehr haben, die Menschen ins Theater zu holen und für kulturelle Werte zu begeistern – dann entstehen Schäden, die wir gar nicht absehen können. Dann, glaube ich, wird es wirklich sehr arm für unsere Gesellschaft.

Jim Mahoney wird in MAHAGONNY zum Rebell, weil ihm klar wird, dass etwas fehlt – was fehlt deiner Meinung nach?

Dietmar Schwarz Ich beobachte in unserer Gesellschaft eine zunehmende soziale Ungerechtigkeit – als ich zum Beispiel vor dreizehn Jahren nach Berlin kam, habe ich noch nicht so viel Leid auf der Straße gesehen. Die soziale Schere klafft immer weiter auseinander und gerade ein so reiches Land wie Deutschland müsste mehr dagegen tun. Was mich auch sehr beunruhigt, ist der Rechtsruck in Politik und Gesellschaft und auch der damit verbundene konservative Backlash in Bezug auf Gleichberechtigung. Die Zunahme von häuslicher Gewalt gegen Frauen, die neue Statistiken belegen, ist erschreckend. Jim Mahoney beklagt, dass es in Mahagonny keinen echten menschlichen Kontakt, kein Potenzial von Berührung gibt: Die zunehmende Verhärtung des Diskurses und die fortschreitende Vereinsamung der Menschen ist auch ein riesiges Problem unserer Gesellschaft. Neben allen positiven Errungenschaften der Digitalisierung ist das sicher eine ihrer negativen Auswirkungen: Diskurse zersplittern immer mehr, Algorithmen treiben uns immer tiefer in unsere eigenen Filterblasen und man kommt weniger in Kontakt mit anderen Ansichten. Gerade in Regionen, in denen es wenig Arbeitsplätze und Angebote gibt, schreitet die soziale Vereinsamung immer weiter voran: Wenn es im Dorf keine Kneipe mehr gibt, dann fehlen Möglichkeiten zum Austausch. Das ist definitiv ein Jim-Mahoney-Thema.

Die Sehnsüchte der Menschen in MAHAGONNY bleiben unerfüllt, eine Utopie haben Brecht und Weill ganz bewusst ausgespart. Was ist deine Utopie?

Dietmar Schwarz Wenn ich versuchen soll, eine Utopie zu formulieren: Es klingt schnell protestantisch, wenn ich von friedlichem Zusammenleben spreche. Doch ich finde, das friedliche Zusammenleben nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen ist eine ganz wichtige Utopie für unsere Gesellschaft. Das hätte man vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten vielleicht gar nicht so thematisiert. In dem Haus, in dem ich wohne, habe ich jetzt gerade eine Einladung bekommen: zu einem Grillabend im Hinterhof. Ein paar andere Mieter*innen haben das initiiert – vermutlich, weil sie merken, dass gerade etwas verloren geht. Man muss dieser zunehmenden

Gespräch mit Intendant

Dietmar Schwarz

Vereinsamung aktiv entgegenarbeiten und nach Resonanzerfahrungen suchen, wie der Soziologe Hartmut Rosa es beschreiben würde. ... und gibt es ein besseres Gemeinschaftserlebnis, als zusammen einen Theater- oder Opernabend zu besuchen?

Die Fragen stellte Sylvia Roth.

Du wirst zum Tode

verurteilt, Jimmy Mahoney. Wegen Mangel an Geld, was

das größte

Verbrechen

ist, das auf dem Erdenrund vorkommt.

Witwe Begbick, Fatty, Moses

Part 1

In the beginning, there is nothing but the desert – the end of the line. The Widow Begbick, Trinity Moses and Fatty decide to start a business from scratch and found a city designed to make them money. They advertise “Mahagonny, the City of Nets” as a paradise, where there is peace and harmony and seven days without work. The slogan sounds promising, and many people start making pilgrimages to Mahagonny. Among them are four men who have earned their bread for seven years as lumberjacks in Alaska: Jim Mahoney, Jakob Schmidt, Alaska Wolf Joe and Bank-Account Billy. Jim Mahoney quickly realizes that Mahagonny is no paradise city – love exists only in the form of prostitution, happiness only in the form of false appearances. He rebels, protesting with the words: “But something is missing.”

Part 2

A hurricane sweeps the land. For Jim Mahoney, this is the occasion to take up the fight against Begbick’s system and rewrite the laws of Mahagonny. The slogan “You can” becomes the new motto: you can eat, you can make love, box, drink. Gradually, Mahagonny’s inhabitants self-annihilate: Jakob Schmidt eats himself to death, the prostitutes fornicate to death, Joe dies in a boxing match against Trinity Moses. Jim, who bet all his money on Joe at the boxing match, is put on trial before Begbick’s court and sentenced to death – for those who have no money in Mahagonny must die. In this manner, the City of Mahagonny gradually ceases to exist. In the end, there is nothing but the desert. Will those few who have not yet been extinguished succeed in formulating a new utopia?

Impressum

Copyright Stiftung Oper in Berlin Deutsche Oper Berlin, Bismarckstraße 35, 10627 Berlin

Intendant Dietmar Schwarz; Geschaftsführender Direktor Thomas Fehrle; Spielzeit 2024/25 Redaktion Sylvia Roth, Carolin Müller-Dohle; Gestaltung Sandra Kastl; Druck Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH, Berlin

Textnachweise

Zygmunt Bauman: Leben als Konsum, Hamburger Edition 2009 Dana Giesecke, Harald Welzer (Hg.): futurzwei. Magazin für Zukunft und Politik, Nr. 31, 2025 Fritz Hennenberg, Jan Knopf (Hg.): Brecht/Weill, „Mahagonny“, Suhrkamp Verlag Frankfurt 2006

Die Interviews mit Benedikt von Peter und Dietmar Schwarz sowie der Artikel von Arne Stollberg sind Originalbeiträge für dieses Heft.

Die Handlung verfasste Sylvia Roth, übersetzt von Alexa Nieschlag.

Bildnachweise

Die Klavierhauptprobe am 9. Juni 2025 fotografierte Thomas Aurin. Die Handschrift stammt von Romy Rexheuser.

Kurt Weill

AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY

Premiere an der Deutschen Oper Berlin am 17. Juli 2025

Musikalische Leitung: Stefan Klingele; Regie: Benedikt von Peter; Mitarbeit Regie: Caterina Cianfarini; Bühne: Katrin Wittig; Mitarbeit Bühne: Romy Rexheuser; Kostüme: Geraldine Arnold; Licht-De sign: Ulrich Niepel; Video: Bert Zander; Klangdesign: Benjamin Schultz; Dramaturgie: Sylvia Roth, Carolin Müller-Dohle; Chor: Jeremy Bines

Leokadja Begbick: Evelyn Herlitzius; Fatty, der „Prokurist“: Thomas Cilluffo; Dreieinigkeitsmoses: Robert Gleadow; Jenny Hill: Annette Dasch; Jim Mahoney: Nikolai Schukoff; Jakob Schmidt: Kieran Carrel; Bill, genannt Sparbüchsenbill: Artur Garbas; Joe, genannt Alaskawolfjoe: Padraic Rowan; Klaviersolo: Chris Reynolds; Live-Kamera: Kathrin Krottenthaler, Bert Zander, Hannah Dörr

Chor, Orchester und Statisterie der Deutschen Oper Berlin

Der Werktätigenchor: Mitglieder des Generationenchors und Mitarbeiter*innen des Hauses