ren. Des Weiteren resultiert aus der Erzbergerschen Reichsfinanzreform von 1920 eine starke Einschränkung der Handlungsautonomie der Kommunen. Das bewirkt eine ökonomische Abwärtsbewegung, die durch hohe Sozialausgaben, Kreditverpflichtungen und sinkende Zuweisungen im Nachgang der Wirtschaftskrise 1929 die Zwangsverwaltung in 600 Gemeinden (darunter Berlin) im Jahr 1932/33 zur Folge hat.161 1924 entspringt dem Reichsheimstättengesetz die Idee der Spargenossenschaften: Selbsthilfegemeinschaften von Sparern und Bausparkassen. Der Fokus des Heimstättenbaus liegt auf Eigentum und Selbsthilfe sowie Subsistenzwirtschaft – ein Drittel der deutschen Bevölkerung lebt noch auf dem Land unter zum Großteil misslichen Bedingungen. Mit insgesamt 80.000 Kleinsiedlerstellen bleiben die Maßnahmen jedoch ohne durchschlagende Wirkung. Dann kommt die große Inflation. Sie bringt 1924, per Notverordnung, die Hauszinssteuer. Die Währungsreform und der darauf folgende Wirtschaftsboom verschaffen kurz Luft zum Atmen. Indes zeigt sich einmal mehr die widersprüchliche Wechselwirkung von Wohnen und Ökonomie, Finanzkrise und Wohnungskrise: Die Preise und Mieten schießen in exorbitante Höhen, zahlreiche Wohnungsgesellschaften gehen bankrott und werden von der öffentlichen Hand übernommen. Sparer verlieren ihr Erspartes. Der Staat entschädigt nicht, sondern zieht mit der Hauszinssteuer private Hypothekenschuldner zur öffentlich geförderten Wohnungspolitik heran. Die Hauszinssteuer ermöglicht einen immensen Bauboom mit einer Bauleistung von 318.000 Wohnungen. 1929 bringt der Schwarze Freitag eine scharfe ökonomische Zäsur mit sich, die Wohnbaumaßnahmen kommen zu einem brüsken Halt. Aus dem „Reichsprogramm zur Förderung der vorstädtischen Kleinsiedlung“ resultiert, durch die Unterstützung des Baus von Kleinhäusern in Stadtrandlagen, eine Synthese von Wohnungsversorgung und Zersiedelung – der Weg geht zurück zum Selbstbau und zur Selbstversorgung. Auf baurechtlicher Ebene sollen die Entwürfe zu einem preußischen Städtebaugesetz von 1925, 1926 und 1929 eine vorausschauende Planung durch regionale und überregionale Flächenaufteilungspläne ermöglichen.162 In der Folge der Veröffentlichung der „Reichsrichtlinien für den Wohnungsbau“ durch das Reichsarbeitsministerium (1929) legt der Mannheimer Stadtbaudirektor Gustav Adolf Platz den Entwurf zu einem Reichsbaugesetz vor. 1930/31 erstellt das Reichsarbeitsministerium daraufhin Entwürfe zu einem Reichsstädtebaugesetz.163 Diese wird die SPD 1932 in den Reichstag

138

einbringen. Das Reichsgerichtsurteil vom 28. Februar 1930 weist an, dass die Gemeinden nach dem Fluchtliniengesetz für in Anspruch genommene Grundstücke Entschädigungen zu zahlen haben. In der Folge eröffnet die 2. Notverordnung vom 5. Juni 1931 den Gemeinden Planungen und Festsetzungen von Fluchtlinien gegen Entschädigung in angemessener Höhe. Diese Regelung bleibt bis in die Kriegszeit bestehen.

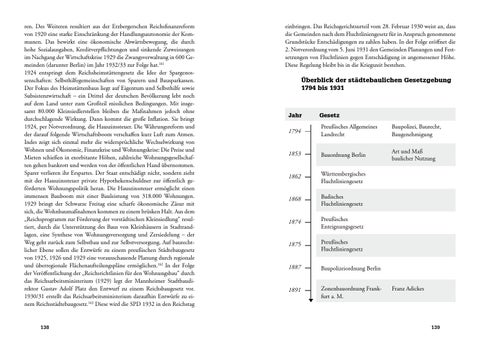

Überblick der städtebaulichen Gesetzgebung 1794 bis 1931

Jahr

Gesetz

1794

Preußisches Allgemeines Landrecht

Baupolizei, Baurecht, Baugenehmigung

1853

Bauordnung Berlin

Art und Maß baulicher Nutzung

1862

Württembergisches Fluchtliniengesetz

1868

Badisches Fluchtliniengesetz

1874

Preußisches Enteignungsgesetz

1875

Preußisches Fluchtliniengesetz

1887

Baupolizeiordnung Berlin

1891

Zonenbauordnung Frankfurt a. M.

Franz Adickes

139