OBJECT STUDIES IN ART HISTORY

Vol. 7

Edited by Philippe Cordez & Joanna Olchawa

Corinna Gannon

Wirkmächtige Artefakte

Naturmagische Bildkonzepte und die Kunstkammer Kaiser Rudolfs II.

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein und der Richard Stury Stiftung.

ISBN 978-3-68924-217-6

e-ISBN (PDF) 978-3-68924-038-7

Library of Congress Control Number: 2025934010

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

D.30

© 2025 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Genthiner Straße 13, 10785 Berlin

Einbandabbildung: Talisman Kaiser Rudolfs II. (Amulett in Form eines Choschen), um 1600, Onyx, Fassung: Smaragd, gebr. Amethyst, Rubin, Saphir, Korund, Onyx, Moosachat, Hessonit, Almandin, Achat, Türkis, Karneol, Gold und Email (Fassung), 6,8 × 5,8 cm, Wien, KHM, Antikensammlung, Inv. Nr. XII 383. Satz: SatzBild GbR, Sabine Taube, Kieve Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe, Bad Langensalza

www.degruyterbrill.com

Fragen zur allgemeinen Produktsicherheit: productsafety@degruyterbrill.com

Inhalt

Dank 7

I. Einleitung – Kaiser Rudolf II., der Herr der Ringe 11

I.1 Die Wirkmacht der Bilder 19

I.2 Zielsetzung der Studie 25

II. Talismane in der Kunstkammer 36

II.1 Begriffe und Konzepte 44

II.2 Alchemie, Talismankunde und die Ars-Natura-Debatte 50

II.2.1 Von der (Un-)Möglichkeit der Stoffumwandlung 53

II.2.2 Vom Picatrix bis Paracelsus – der Talisman zwischen Kunst und Natur 62

II.3 Von Marsilio Ficinos Universi figura in die Kunstkammer 94

II.3.1 Gedächtniskunst, Sammlungs- und Kunsttheorie 104

II.3.2 Die rudolfinische Kunstkammer als Universi figura 119

III. Die Wirkmacht der sieben Planeten(metalle) – die Alchemistische Tischglocke 165

III.1 Paracelsus’ Archidoxis magica und das Electrum 176

III.2 Das Electrum vor und nach Rudolf II. 184

III.3 Die Magie des Klangs 242

IV. Sinnbilder der Naturmagie – drei rudolfinische Miniaturen 255

IV.1 Das Horoskop Kaiser Rudolfs II. 260

IV.2 Drei rudolfinische Impresen 271

IV.3 Die Allegorie auf die rudolfinischen Himmel 282

IV.4 Der Brennspiegel als naturmagisches Artefakt 303

IV.4.1 Alchemistische Katoptrik 310

IV.4.2 Talismanische Feuerspiegel: Paracelsus’ Liber de imaginibus 333

V. Geschnittene und bemalte Steine – Gamahei in der Kunstkammer 341

V.1 Ein wirkmächtiges Intaglio und die (christliche) Kabbala –Der Talisman Rudolfs II. 359

V.2 Naturmagische Wirkmacht im ‚Türkenkrieg‘? – Hans von Aachens

Nürnberger Alabastertafel 392

VI. Spielen mit hermetischen Bildkonzepten – Adriaen de Vries’ Jongleur 442

VI.1 Beseelte Bilder – vom Kultbild zum Talisman 452

VI.2 Lebendige Skulpturen in der Kunsttheorie 465

VI.3 Strategien der Verlebendigung am Prager Hof 486

VI.3.1 Die Figur des Jongleurs als naturmagisches Bild 493

VI.3.2 Der Künstler als Schmied und Magus 511

VII. Conclusio und Resümee – Kaiser Rudolf II., Saturns Sohn 540

Exkurs: Erfa[h]renheit durch „Rekonstruktion“ des Electrums 555

Bibliografie 576

Personenregister 695

Bildnachweis 701

Dank

„Schläft ein Lied in allen Dingen die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.“

Die Verse des Gedichts Die Wünschelrute von Joseph von Eichendorff (1835) begleiteten mich während meiner Promotionszeit und hingen über dem Schreibtisch in meinem Bockenheimer Büro am Kunstgeschichtlichen Institut der Goethe-Universität. Sie wurden zum Motto meiner Dissertation, denn genau das sollte die Herausforderung meiner Arbeit sein: „Dingen“ ihre Geheimnisse zu entlocken und dafür das richtige „Zauberwort“ zu finden. Einige konnte ich in der Tat wieder zum „Singen“ bringen. Magie war für mich aber nicht nur eine Metapher, sondern ein realer Zugang zu Objekten aus der Kunstkammer Kaiser Rudolfs II.

Das vorliegende Buch ist eine leicht überarbeitete Version meiner Dissertation, die ich im Herbst 2022 an der Frankfurter Goethe-Universität eingereicht und im Herbst 2024 verteidigt habe. Auf dem Weg dorthin haben mich viele Menschen begleitet, denen ich zu tiefem Dank verpflichtet bin. Zuallererst gilt mein Dank meinem Doktorvater, Jochen Sander, mit dem ich nun seit nahezu einem Jahrzehnt produktiv und mit viel Freude an der Universität und im Städel Museum zusammenarbeite. Von ihm habe ich den nötigen Freiraum erhalten, um meine Ideen entfalten zu können. Ich danke ihm, dass er mich stets ermutigt hat, auch eigene Wege zu gehen und mich beispielsweise auf dem Feld der Experimentalarchäologie zu versuchen, was mein Verständnis von Werkgenese auf erhebliche Weise gefördert hat. Außerdem danke ich ihm für die Möglichkeit, parallel zu meiner Dissertation als wissenschaftliche Mitarbeiterin an seiner Frankfurter Professur tätig sein zu dürfen, was nicht nur für die finanzielle Absicherung, sondern auch für eine institutionelle Anbindung gesorgt hat. Als nächstes möchte ich Berit Wagner danken, die mich seit meinem ersten Semester begleitet – zuerst als Dozentin, dann als Kollegin und schließlich als gute Freundin. Sie war es, die meine Faszination für die Schnittstelle zwischen Kunst und Naturmagie, respektive Alchemie, in einem Hauptseminar im Wintersemester 2014/15 geweckt hat. Als meine wichtigste Mentorin hat sie die Entwicklung meiner Forschungsthesen auf Schritt und Tritt begleitet und war

immer eine verlässliche Ansprechpartnerin und Zuhörerin in schwierigen Phasen, die zu jeder Dissertation gehören. Maurice Saß danke ich für die kurzfristige Bereitschaft, das Zweitgutachten meiner Arbeit zu übernehmen und mir in der Kürze der Zeit so viele wertvolle Ratschläge und neue Denkanstöße mit auf den Weg gegeben zu haben.

Ein großer Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen des Kunsthistorischen Museums Wien. Ohne deren Auskunftsbereitschaft und ohne das Zugänglichmachen der kaiserlichen Sammlungen hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Vor allem danke ich Paulus Rainer, der die Türen der rudolfinischen Kunstkammer für mich aufgeschlossen hat und es mir ermöglicht hat, die Prager Schätze aus nächster Nähe zu begutachten. In ihm fand ich stets einen interessierten, wie kritischen Diskussionspartner, der die Objekte mit mir vor Ort unter die Lupe genommen hat. Die gemeinsamen Stunden in der Restaurierungswerkstatt des KHM werden mir in guter Erinnerung bleiben. Außerdem danke ich Katja Schmitz-von Ledebur, Heinz Winter, Andrea Mayr, Barbara Goldmann und Helene Hanzer.

Ebenso wichtig war der Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen in Prag. Am Institut für Kunstgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften durfte ich im Sommer 2022 als Kurzzeitstipendiatin forschen und vom Wissen und von den Ressourcen des Teams der Studia Rudolphina profitieren. Ich danke Beket Bukovinská, die mich bei meinem ersten Besuch im Frühjahr 2019 mit offenen Armen aufgenommen hat. Sylva Dobalová danke ich für die freundschaftliche Betreuung meines Stipendiums und für zahlreiche Exkursionen in und um Prag. Ebenso danke ich Štěpán Vácha und Markéta Ježková. Vladimír Karpenko danke ich für seine chemische Expertise und für die inzwischen herzliche Brieffreundschaft. Vor allem danke ich aber Ivo Purš, der mir von der ersten Stunde an zur Seite stand, mich während meiner Zeit in der tschechischen Hauptstadt ein bisschen „adoptiert“ hat und mir die schönsten und historisch bedeutungsvollsten Orte seiner Heimat gezeigt hat. Unsere Exkursionen nach Kutná Hora und Karlštejn behalte ich in bester Erinnerung. Ohne Vorbehalte teilte er sein Wissen mit mir und lehrte mich, die Welt auch heute noch mit den Augen der Prager Alchemisten zu sehen.

Eine ganz besondere Bereicherung meiner Dissertationszeit war die Begegnung mit dem Goldschmied und Laboranten Christoph Jäggy. Ohne zu zögern, stimmte er meinem waghalsigen Vorhaben zu, alchemistische Rezepte aus der Zeit um 1600 in seinem privaten Laboratorium ‚nachzukochen‘. Ich wurde zum Lehrling eines Großmeisters der Alchemie und habe viel über historische, alchemistische Verfahren gelernt. Die zahlreichen Fahrten ins Baselland waren die Highlights dieser Jahre. Sie führten mich weg vom Schreibtisch und hin zu den alchemistischen Öfen. Gemeinsam durchlebten wir Niederlagen und Erfolge bei unseren Versuchen, die sieben ‚Planetenmetalle‘ zu legieren und das vermeintlich wirkmächtige Electrum herzustellen. Auch die abendlichen Gespräche am Küchentisch über Gott und die Welt werde ich nicht vergessen. All das war nur dank der großzügigen finanziellen Unterstützung von Maria und Christian Kern

möglich, die vom ersten Moment an von unserem alchemistischen Vorhaben begeistert waren und an uns geglaubt haben.

Außerdem danke ich den freundlichen und auskunftsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt, der Universitaire Bibliotheken Leiden, der Universitätsbibliothek Leipzig, der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, der Bibliothek des Instituts für Kunstgeschichte an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag und vor allem der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, wo ich im schönen Augustinerlesesaal einige Stunden verbringen durfte.

Anja Weisenseel und Arielle Thürmel danke ich für die angenehme und zuverlässige Begleitung des Druckprozesses bei De Gruyter. Philippe Cordez und Joanna Olchawa danke ich für die vorbehaltlose Aufnahme meines Manuskripts in die Reihe Object Studies in Art History und die vielen guten Ratschläge, mit denen meine Dissertation zu einem Buch werden konnte. Joanna danke ich darüber hinaus für viele abendliche Gespräche von Bürotür zu Bürotür am Kunstgeschichtlichen Institut in Frankfurt, bei denen manche gute Idee geboren wurde.

Herzlich danken möchte ich außerdem dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte, das diese Arbeit mit dem Forschungspreis Angewandte Kunst 2025 ausgezeichnet hat. Ebenso bedanke ich mich bei der Frankfurter Benvenuto Cellini Gesellschaft e. V., die diese Arbeit mit dem Benvenuto Cellini-Preis 2025 gewürdigt hat.

Gerne würde ich jedem einzelnen, der mich während meiner Promotionszeit unterstützte, sei es auf wissenschaftlicher oder persönlicher Ebene, einen eigenen Abschnitt widmen, aber es ist Kürze geboten. Daher möchte ich von Herzen noch folgenden Personen Danke sagen: Hans Aurenhammer, Helena Avelar (†), Helen Barr, Robert Bauernfeind, Benno Baumbauer, Richard Bean, Susanne Beiweis, Donna Bilak, Daniel Birnstiel, Kristin Böse, Jens Burk, Martine Clouzot, Adriana Concin, Thomas DaCosta Kaufmann, Erik Eising, Hubert Emmerig, Roman Fischer, Peter Forshaw, Regula Forster, Mona Freitag, Gabriele Frickenschmidt, Sonja Gehrisch, Wolfgang A. Grabow, Leonie Groblewski, Henrike Haug, Rachel Heuberger, Suzanna Ivanič, Yannic Jäckel, Gabriele Kaiser, Sarah Lang, Aleksandra Lipińska, Lauri Ockenström, Günther Oestmann, Fabian Ohlenschläger, Barbora Patočková, Doris Reichert, Josefina Rodriguez-Arribas, Benjamin Rudolph, Liana Saif, Mareike Schönle, Michèle Seehafer, Laura Katrine Skinnebach, David Sterkenburg, Michal Stříbrný, Lisbeth Tarp, Hereward Tilton, Lyke de Vries, Philippe Wanner, Rainer Werthmann und Daniela Wirth. Der Society for the History of Alchemy and Chemistry danke ich für den New Scholars Award, der mir in der Anfangsphase meiner Promotionszeit einige Forschungsreisen ermöglicht hat. Nicht zuletzt danke ich allen Kolleginnen und Kollegen des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Universität, die mir ein wissenschaftliches Zuhause gegeben haben. Ich habe die kollegiale und freundschaft liche Atmosphäre sehr zu schätzen gewusst und werde mich immer gerne an die Zeit am „KGI“ zurückerinnern.

Ein großes Dankeschön geht an meinen Mann, der nicht nur auf diesem Weg an meiner Seite war, mir stundenlang interessiert zugehört, mich auf Exkursionen, Reisen und Ausstellungsbesuchen begleitet hat und oft für den nötigen Abstand zum Arbeitsalltag gesorgt hat, wenn ich ihn am dringendsten gebraucht habe. Ich danke dir für unzählige schöne Momente in der Natur und vor allem in unseren geliebten Bergen, wo ich immer Ruhe und Kraft finden kann.

Der allergrößte Dank gebührt meinen Eltern. Mit viel Liebe habt ihr mich auf meinem bisherigen Lebensweg begleitet, mir Mut gemacht, wenn ich unsicher war, mich aufgefangen, wenn ich gestolpert bin, und mit mir gefeiert, wenn ich einen Erfolg hatte. Ohne euch hätte ich diese wunderbare Reise in die Geschichte der Kunst nicht unternehmen können und ohne euch wäre dieses Buch nicht zustande gekommen. Danke, dass ihr mir all das ermöglicht habt. Euch möchte ich dieses Buch widmen.

I. Einleitung – Kaiser Rudolf II., der Herr

der Ringe

Als man im November 1975 bereits zum zweiten Mal in der Geschichte das Grab Kaiser Rudolfs II. (1552–1612) in der Königsgruft des Prager Veitsdoms öffnete, machte man einen überraschenden Fund. An den Fingern des mumifizierten Leichnams prangten drei Ringe: ein Ring aus grünem Nephritstein, ein Ring aus vergoldetem Holz und ein emaillierter, mit Edelsteinen besetzter Ring (Abb. 1).1 Die Ringe scheinen einen hohen Wert für den Kaiser gehabt zu haben, denn er muss sie über einen langen Zeitraum hinweg getragen haben. Die Bedeutung der beiden schmucklosen Ringe aus Nephrit und vergoldetem Holz lag vermutlich in ihrem Material. Dass sich der grüne Stein, obwohl er nicht zu den Edelsteinen zählt, vor allem bei Herrscherinnen und Herrschern größter Beliebtheit erfreute, wusste bereits der kaiserliche Leibarzt und Mineraloge Anselm de Boodt (1550–1632) zu berichten. Einmal soll Rudolf II. einen Nephrit im Wert von 1600 Talern erworben haben, um daraus ein Trinkgefäß anfertigen zu lassen.2 Wie De Boodt im Weiteren ausführte, suchte man Nephriten nicht ihrer Schönheit, sondern ihrer verborgenen, ‚okkulten‘, Heilkräfte wegen. Man zählte sie zu den sogenannten Gesundsteinen (Gemmae sanitatis), was ihren hohen Preis erklärt. 3 Wie der Name Nephrit (gr. Nephros) sagt, versprach man sich von ihm eine heilende Wirkung bei Nierenleiden. Es ist daher anzunehmen, dass der Kaiser den Stein genau aus diesem Grund am Finger trug.4 Was heute gern als naiver Aberglaube abgetan wird, war zu jener Zeit noch fester Bestandteil einer auf Analogiedenken basierenden Weltanschauung. Die Lehre der Signaturen, d. h. von bestimmten Zeichen, die man in Lebewesen, Pflanzen und eben auch Mineralien zu erkennen glaubte und die über ihre verborgenen Kräfte (lat. Virtutes)

1 Unbekannter

Inv. Nr. PHA 27/15-17

1 AK Essen/Wien 1988, Bd. 1, Kat. Nr. 456, S. 570–572; Béhar 1996; AK Prag 1997, Kat. Nr. III.315, S. 601; Purš 2009, S. 210. Zu den Untersuchungen des Leichnams: Vlček 1994. Die Ringe werden hier jedoch nicht erwähnt. Die erste Graböffnung war 1928 erfolgt.

2 Boodt 1609, S. 132.

3 „Lapides nephritici in magno precio sunt, quia non facile haberi possunt. (…) Pro illorum viribus augetur precium. Brachialibus inseri solent ad mulierum ornamenta, morbosque arcendos, ut aliae gemmae, quas sanitatis appellant. Imitatio inutilis est, cum non elegantiae, sed virium causa appetatur.“ Boodt 1609, S. 133.

De Boodt trug solche Ringe auch selbst. Maselis 1999, S. 16.

4 Der Kaiser litt mutmaßlich an „Wassersucht“, einer Niereninsuffizienz. Bůžek/Marek 2017, S. 55.

1 Unbekannter Künstler, Drei Ringe Kaiser Rudolfs II., Prag, Sammlungen der Prager Burg, Inv. Nr. PHA 27/15-17

Auskunft geben sollten, prägte vor allem die Medizin. 5 So muss die gelegentlich nierenförmige Gestalt dem grünen Stein seinen Namen verliehen und seinen medizinischen Verwendungszweck bestimmt haben. Auch wenn um 1600 die ersten Zeichen einer positivistischen Geisteshaltung spürbar wurden und die Weichen für die naturwissenschaftliche Revolution durch prominente Vertreter wie Tycho Brahe (1546–1601) oder Johannes Kepler (1571–1630) auch am Prager Hof gestellt wurden, dauerte die Faszination an einem Weltmodell, in dem alles mit allem verbunden schien, an.6 Die Praxis von Magie, Astrologie und Alchemie konnte hier prächtig gedeihen. Rudolf II. selbst war einer der letzten Kronzeugen dieser Ära. Das legen nicht nur die drei von ihm offensichtlich bis aufs Sterbebett geschätzten Ringe nahe, sondern wird auch von Zeitgenossen bezeugt. Der Gesandte des Florentiner Hofs Roderigo Alidosi (1589–1623) berichtete

5 Kühlmann 1992; Ohly 1999.

6 Nicht zuletzt offenbarte sich dies in den Schriften Brahes und Keplers selbst, die sich von kosmologischem Analogiedenken nie ganz frei machen konnten. Siehe hierzu beispielsweise: Chojecka 1967; Haase 1998; Purš/Karpenko 2016c.

2 Unbekannter Künstler, Horoskop-Ring Kaiser Rudolfs II., Prag, Sammlungen der Prager Burg, Inv. Nr. PHA 27/17

zwischen 1605 und 1607, dass der Kaiser die meiste Zeit mit Geheimnissen, den Zauberkünsten, der Alchemie und den schönen Künsten verbrachte.7

Während der hölzerne Ring vermutlich demselben Denkschema unterliegt wie der steinerne und es sich um eine Holzsorte gehandelt haben muss, der man ebenfalls heilende oder die Gesundheit fördernde Kräfte zuschrieb,8 eröffnen sich mit dem dritten und am aufwendigsten gestalteten Ring weitere Dimensionen im naturmagischen Denken der damaligen Zeit (Abb. 2). Die vier Edelsteine hatte bereits der kaiserliche Historiograph Abraham Hossmann (1561–1617) in seinen Lacrymae, die er anlässlich des Todes von Rudolf II. verfasste, richtig identifiziert: einen Diamant, einen Saphir, einen Smaragd

7 „[Rudolf II.] passa la maggior parte del tempo in secreti, incanti, stregherie, giuochi di mano, alchimie, pitture e sculture.“ Alidosi 1872, S. 6.

8 Der Ring ist so gearbeitet, dass nur die Außenseite vergoldet ist und das Holz auf der Innenseite in unmittelbarem Kontakt mit der Haut seines Trägers stehen kann. Um welche Holzart es sich handelt, wurde bisher noch nicht bestimmt. Zumindest denkbar wäre Guajak-Holz, das man in der Syphilis-Therapie einsetzte. Der Kaiser litt bekanntermaßen unter dieser Geschlechtskrankheit, wie es in zeitgenössischen Quellen vermutet wurde und wie die Obduktion seines Leichnams bestätigte. Bůžek/Marek 2017, S. 46f.; Vlček 1994. Allerdings ist dieses Holz durch seine hohe Dichte schwer zu bearbeiten.

und einen Rubin.9 Zwischen diese rechteckig gefassten Steine sind vier emaillierte Felder gesetzt, aus denen sich jeweils eines der zwölf Tierkreiszeichen erhebt. Zwischen Saphir und Diamant ist es der Steinbock, zwischen Diamant und Rubin der Wassermann, zwischen Rubin und Smaragd der Krebs und zwischen Smaragd und Saphir die Waage. Die Färbung des Email – und auch das hatte Hossmann richtig erkannt – kennzeichnet die Zuordnung der Tierkreiszeichen zu den Elementen. Als Luftzeichen sind Waage und Wassermann in ein grünes Feld gesetzt, das Wasser zeichen Krebs in ein weißes und das Erdzeichen Steinbock in ein blaues. In die Innenseite des Rings sind die vier Engelsnamen „ANAEL“, „GABRIEL“, „MICHAEL“ und „VRIEL“ graviert. Darauf folgt das magische Wort, der Gottesname „AGLA“.10 Während der Nephrit und das vergoldete Holz von einer horizontalen, auf irdischen Korrespondenzen basierenden Wirkmacht natürlicher Materialien zeugen, bringt der dritte Ring durch die Tierkreiszeichen, durch die Engelsnamen und nicht zuletzt durch den Namen Gottes auch eine vertikale Wirkmacht ins Spiel. Aufgrund des hier von der elementaren bis zur göttlichen Ebene eingehaltenen Viererschemas darf man davon ausgehen, dass Elemente, Edelsteine, Tierkreiszeichen und Engel jeweils miteinander in Beziehung zu setzen sind und als sichtbar gemachte Verbindung zwischen Makro- und Mikrokosmos gelten dürfen.11 Neben okkulter Kräfte in der Natur wollte man sich auch der Macht der Gestirne oder himm lischer Wesen bedienen, indem man versuchte, sie durch ihnen sympathische Materialien, Zeichen oder Worte ‚anzulocken‘. Von dieser himmlischen ‚Intervention‘ versprach man sich Wissen und Macht, die auf herkömmliche Weise nicht zu erlangen gewesen wären. Der deutsche Universalgelehrte und Magus Agrippa von Nettesheim (1486–1535) beschrieb in seinem 1510 verfassten Magiekompendium De occulta philosophia ausführlich, wie derartige magische Ringe herzustellen seien:

9 „an den fingern sind drey Ringe / einer von Bein / in dem andern ist ein Demant / Saphir / Rubin / und Smaragt / zu andeutung der 4. Elementen (…).“ Hossmann 1612, S. 112. Vgl. Vocelka 1981, S. 328.

10 Hierbei handelt es sich um ein kabbalistisches Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben des Verses Atah Gibor Le-olam Adonai („Du bist ewig mächtig, Herr“) gebildet wird und häufig auf Talismanen und Amuletten wiedergegeben wurde. Es findet sich auch auf dem Talisman Rudolfs II., der Gegenstand in Kap. V.1 sein wird. Vgl. Gannon 2020b. Magische Ringe sind vielfach überliefert: Der französische Arzt und Astrologe Nostradamus (1503–1566) beschrieb in einem Brief an den Juristen und Alchemisten François Bérard die Herstellung eines magischen Rings, in den ein Dämon eingeschlossen werden sollte, um anschließend bei alchemistischen Operationen zu assistieren. Dupèbe 1983, Nr. XLI, S. 140–143; Brind’Amour 1993, S. 155–157; Gruber 2003, S. 354–357. Der Historiker und Bibliothekar Peter Lambeck (1628–1680) soll von einem magischen Ring gewusst haben, der sich schon lange im Besitz der Habsburger befunden haben und die Fähigkeit besessen haben soll, den siegreichen Ausgang von Schlachten der kaiserlichen Armee durch ein Aufleuchten anzuzeigen. Kunz 2012, S. 315.

11 Zu dieser für das Verständnis von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Welt- und Menschenbildern grundlegenden Denkfigur: Ferrer-Ventosa 2023.

„Wenn ein glückhafter Stern aufsteigt und von dem Monde glücklich angeblickt wird oder mit ihm in Konjunktion steht, müssen wir einen Stein und ein Kraut nehmen, welche diesem Sterne untergeordnet sind, sodann einen Ring aus einem demselben Sterne zugeeigneten Metall verfertigen und den Stein, nachdem vorher das Kraut oder die Wurzel unterlegt wurde, in dem Ringe befestigen; endlich dürfen Eingravierungen von Bildern, Namen und Charakteren, sowie Räucherungen gleichfalls nicht unterlassen werden.“ 12

Solche Ringe können ihren Träger traurig oder froh, sanft oder rasend, mutig oder furchtsam machen, sowie vor Krankheit, Gift oder sämtlichen schädlichen Einflüssen schützen. Bei derartigen Artefakten handelt es sich um das, was per Definition als ‚Talisman‘ zu bezeichnen ist. Dass die Vorstellung, das Schicksal mit Hilfe von wirkmächtigen Artefakten in gewünschte Bahnen lenken zu können, auch noch gegen Ende des 16. Jahrhunderts nichts von ihrer Faszination verloren hatte, legt Rudolfs II. astrologischer Ring, der seinerseits als ein persönlicher Talisman des Kaisers zu werten ist, nahe.13 Aus der kaiserlichen Sammlung haben sich einige Objekte erhalten, die von eben dieser Faszination und von einem Versuch zeugen, die kaiserliche Macht durch naturmagische Praktiken zu konsolidieren, bzw. ihrem Besitzer als Instrument zu dienen, um universales Wissen zu erlangen.

Wie vielfältig sich das Verlangen auf magische ‚Rückversicherung‘ materialisierte, soll in diesem Buch anhand einiger ausgewählter, wirkmächtiger Artefakte, i. e. Talismane, aus der Sammlung Kaiser Rudolfs II. gezeigt werden. Neben ihrem Status als Kunstkammerstücke darf man annehmen, dass ihr Besitzer ihnen eine konkrete Handlungsmacht zugestand – sei es, wie im Fall der beiden ersten Ringe, der Erhalt oder die Wiederherstellung der Gesundheit oder, wie bei dem mit Tierkreiszeichen gezierten Ring, die Hoffnung auf aktive und positive Beeinflussung der Regentschaft. Auch wenn die auf diesem Ring wiedergegebenen Viererreihen (Edelsteine, Elemente, Farben, Tierkreiszeichen, Engelsnamen) keinem etablierten Schema folgen, sollte man bei der Auswahl der einzelnen Komponenten keineswegs von Willkür ausgehen, da die Zuordnung zwischen irdischen und himmlischen Dingen bei unterschiedlichen Autoren und Kontexten schwanken konnte.14 So legt die Wahl der Tierkreiszeichen eine Personalisierung für den Träger des Rings nahe. Rudolf II. wurde am 18. Juli 1552 geboren. Gemäß dem julianischen Kalender, der bis 1582 in Gebrauch war, war sein Sternzeichen Löwe. Während diese Information heutzutage ausreichen würde, um möglichst allgemeingültige Horoskope zu verfassen, ist sie an dieser Stelle wenig zielführend. Es gilt die gesamte Horoskopfigur in den Blick zu nehmen.15 Die berühmteste Deutung der kaiserlichen

12 Frenschkowski 2008, I.47, S. 127.

13 Der böhmische Historiker Bohuslav Balbín (1621–1688) erwähnte einen weiteren besonderen Ring, den der Kaiser besessen haben soll und zwar einen goldenen Ring, den ein Diamant und ein Amethyst zierten, die so kunstfertig gearbeitet worden seien, dass sie wie ein einziger Stein ausgesehen haben. Die Kunst, so Balbíns Urteil, habe die Natur bei diesem Schmuckstück eindeutig übertroffen. Balbín 1679, S. 87.

14 Vorschläge zur Deutung machte: Béhar 1996, S. 192–194.

15 Zur Bedeutung von Horoskopen als historische Quelle: Oestmann 2002.

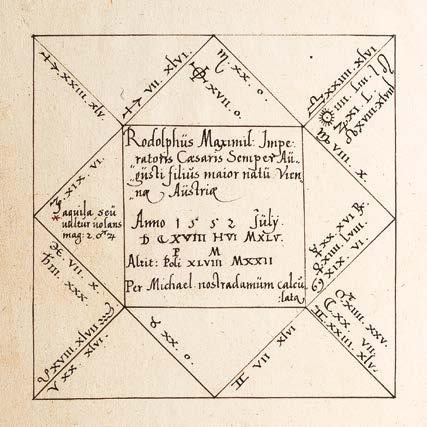

3 Nostradamus, Horoskop für Erzherzog Rudolf, 1565, Wolfenbüttel, Herzog-AugustBibliothek, Cod. Guelf. 208 Extrav., fol. IIIv.

Nativität stammt von dem französischen Arzt, Apotheker und Astrologen Nostradamus (1503–1566). Er hatte sie bereits 1565 für den damaligen Erzherzog Rudolf angefertigt.16 Betrachtet man diese Horoskopfigur (Abb. 3), so fällt auf, dass es sich bei den auf dem Ring wiedergegebenen Tierkreiszeichen um jene handelt, die sich auf der Ekliptik (fast) exakt gegenüberliegen.17 Als ‚Ausgangspunkt‘ ist sicher der Aszendent, das Erd zeichen Capricorn (XIX.VI) anzunehmen, das die Spitze des ersten Hauses markiert. Gegenüber liegt das Wasserzeichen Krebs im siebten Haus (XIX.VI). Um die Symmetrie zu wahren, ist das Luftzeichen Waage (XXIIII.XLVI) im neunten Haus das nächste logische Glied in dieser Reihe. Ihm gegenüber liegt das Feuerzeichen Widder (XXIIII.XLVI) im dritten Haus. Mit diesen vier Tierkreiszeichen wären eigentlich alle Elemente und somit stellvertretend der gesamte Kosmos repräsentiert. Statt des Widders fiel die Wahl bei dem Ring mit dem Wassermann aber auf ein weiteres Luftzeichen, in welchem sich im Horoskop lediglich der Punkt des absteigenden Mondknotens (auch „Drachenschwanz“) befindet (XVIII.XLVII).18 Warum entschied man sich dafür, bei dem kaiserlichen Schmuckstück sowohl die elementare Vollständigkeit als auch die Symmetrie zu stören?

16 Zu Nostradamus’ Horoskop: Dinzinger 1997; Gruber 2003, S. 314–348. Vgl. auch die Berechnungen, die Johannes Kepler für das kaiserliche Horoskop anstellte: Boockmann/Di Liscia 2009, Nr. 126, S. 65; Nr. 547, S. 250.

17 Somit weisen sie dieselben Gradzahlen an den Häusergrenzen auf.

18 Dieser markiert den Punkt, an welchem der Mond von der nördlichen auf die südliche Seite der Ekliptik wechselt. Der aufsteigende Mondknoten (auch „Drachenkopf“), der logischerweise exakt gegenüber liegt, markiert hingegen den Punkt, an dem der Mond von der südlichen auf die nördliche Seite der Ekliptik wechselt.

I. Einleitung – Kaiser Rudolf II., der Herr der Ringe | 17

Aufschluss könnte ein Blick in Nostradamus’ Interpretation der Nativität geben. Wenngleich grafisch nicht zu erkennen, so befindet sich der Planet Saturn rein rechnerisch noch im ersten Haus und nimmt mit der Rolle des „Herrn des Aszendenten“ eine herausragende Stellung in der Horoskopfigur ein.19 Der Mythos des ‚saturnischen Kaisers’ hat hier seinen Ursprung. Da diesem Planeten die beiden Tierkreiszeichen Steinbock und Wassermann unter stehen, mag man bereits eine mögliche Erklärung für die Aufnahme des Aquarius als viertes, den Ring zierendes Zeichen gefunden haben. In der Position Saturns und des absteigenden Mondknotens wollte Nostradamus erkannt haben, dass Rudolf „einen großen Verlust an Gold und Silber und allen beweglichen Gütern erleiden“ werde. Allerdings werde dieser nicht sonderlich schmerzhaft sein, denn es werde Rudolf nicht mehr schaden, als „wenn man einem dicht behaarten Hund zwei oder drei Haare ausgerissen hätte.“ Sein Horoskop habe ihm außerdem Schätze aus aller Welt versprochen, die sich mit jedem Krieg vermehren würden.20 Der französische Sterndeuter wies den zukünftigen Kaiser zudem als einen von den Gestirnen prädestinierten und auserwählten „Besieger der Barbaren“ und „Weltenherrscher“ aus, dessen Reich sich überall dort erstrecken sollte, „wo Steinbock und Wassermann ihre Herrschaft haben“, da sie „dem Herrn und Gebieter Eures Aszendenten, der Saturn ist, zugehören“, also über ein Gebiet von Indien über Makedonien, Italien, Spanien bis in die Niederlande und nach England.21 Die Position des Saturns habe Rudolf als großen Kriegsherren ausgezeichnet, der „[d]ie Schwierigsten, Gefährlichsten und Unzugänglichsten (…) mit einer Großmut des Herzens, mit unerschrockenem und ruhigem Geist angreifen“ werde.22

Sicherlich kann es sich bei diesen Überlegungen vorerst nur um Spekulationen handeln, allerdings machen sie den Ring, der als Miniaturisierung der Horoskopfigur einerseits und als Materialisierung von Nostradamus’ günstigen Prognosen andererseits betrachtet werden kann, zu einem lebhaften und immer noch greifbaren Zeugnis für Rudolfs II. Sterngläubigkeit, mit der er sich unter den Habsburger Kaisern in bester Gesellschaft befand. Sein Ururgroßvater, Maximilian I. (1459–1519), hatte sich der Astrologie als Propagandainstrument bedient und damit „eine Habsburger Leidenschaft“ begründet, die mit Rudolf II. ihren Höhepunkt erreichen sollte.23 So beauftragte Rudolf II. seinen Hofmathematiker Kepler mehrfach, astrologische Prognosen zu stellen,

19 Dinzinger 1997, o. S. Deutlicher zu erkennen ist dies in modern erstellten Horoskopfiguren (nachgeprüft anhand des Programms „Astroplus“).

20 Zit. nach: Gruber 2003, S. 336. Zu Saturn als „Schatzbewahrer“: Irmscher 1988, S. 43.

21 Zit. nach: Gruber 2003, S. 341.

22 Zit. nach: Ibid., S. 343. Eine Vorlage für derartige Interpretationen hätte Nostradamus Vergils Aeneis (VI, 792–794) entnehmen können, in welcher ein von Saturn dominiertes Zeitalter unter Kaiser Augustus prophezeit wurde, als dessen Nachfolger Rudolf II. sich später stilisieren sollte. „Caesar Augustus, Sproß des Göttlichen; goldne Weltzeit bringt er wieder für Latinum Land, wo einstmals Saturn regierte“. Zit. nach: Irmscher 1988, S. 45. Bestätigt sehen wollte Nostradamus dies in Rudolfs II. Aszendenten, denn der Capricorn war auch Teil der augusteischen Ikonografie. Zum Capricorn siehe Kap. IV.3.

23 Hayton sprach von „a Habsburg passion“. Hayton 2015, S. 200. Zur Propaganda Rudolfs II.: Vocelka 1981. Auf die Astrologie nahm der Autor allerdings keinen Bezug.

von denen er seine Entscheidungen abhängig machte.24 Die Strategie, Herrschaft, Macht und politische Entscheidungen auf diese Weise zu legitimieren, war durchaus ein kluger Schachzug. Zum einen galt die Astrologie im Zusammenspiel mit der Astronomie als empirische Wissenschaft, zum anderen bedurften beobachtete Himmelsphänomene einer Interpretation, bei der naturgemäß ein gewisser Spielraum herrschte. Eben diesen konnten weltliche und sogar kirchliche Machthaber für sich nutzen und zugleich ‚wissenschaftlich‘ begründen.25 Dasselbe gilt auch für andere naturmagische Strategien zum Erlangen von Wissen und Macht. Astrologie, Alchemie, Magie – sie alle oszillieren zwischen Empirie und Okkultismus und eignen sich genau aus diesem Grund zur Instrumentalisierung für legitimatorische Zwecke.26 Und Gründe, sich ‚alternativer‘ Strategien zu bedienen, gab es um 1600 reichlich: Um die Jahrhundertwende lag eine ‚Endzeitstimmung‘ in der Luft. Die Erwartungen, die in das unbekannte neue Jahrhundert gesetzt wurden, schwankten zwischen Weltenende und Zeitenwende. Außerdem stellte der andauernde und 1593 wieder aufgeloderte ‚Türkenkrieg‘ eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit im Reich dar. Das hatte bereits Nostradamus befürchtet und daraufhin alle Hoffnungen in den zukünftigen Kaiser, den „Besieger der Barbaren“, projiziert.27 Doch um 1600 war Rudolf II. alles andere als ein siegessicherer Kriegsherr. Zu jener Zeit erreichte seine psychische Verfassung ihren Tiefpunkt.28 Auch auf reichspolitischer Ebene herrschte infolgedessen ein „Zustand von Unentschlossenheit und Inkonsequenz“. 29 Hinzukamen Streitigkeiten zwischen Rudolf II. und seinem jüngeren Bruder Matthias (1557–1619). Diese endeten mit Rudolfs II. Entmachtung und ließen ihn 1612 als „Kaiser ohne Land“ sterben. 30 Während seiner letzten Lebensjahre ersuchte er umso mehr den Rat der Sterne. 31 Vor diesem Hintergrund erscheint es nur konsequent, dass der offensichtlich sterngläubige Kaiser seine Hoffnung in Artefakte wie seinen HoroskopRing setzte, um in den Kosmos und den Verlauf der Geschichte einzugreifen. 32

24 Boockmann/Di Liscia 2009, S. 587–599.

25 Hayton 2015, S. 3. Zu den Päpsten des 16. Jahrhunderts, die auf die Astrologie vertrauten, gehörten Julius II. (1443–1503), Leo X. (1475–1521) und Paul III. (1468–1549). Vgl. Seznec 1972, S. 57.

26 Zur sogenannten Fürstenalchemie: Moran 1991; Smith 1994; Smith 1998; Smith 2016b; Nummedal 2007; Kahn 2007; Purš/Karpenko 2016b; Purš 2016a.

27 Gruber 2003, S. 341. Wie diese Hoffnungen und Ängste bildlich umgesetzt und durch astrologisches und alchemistisches Wissen beschwichtigt wurden, lässt sich anhand eines Kupferstichs von Matthäus Greuter nachvollziehen. Ausführlich hierzu: Irmscher 1993 und Kap. IV.3

28 Gindely 1863, S. 44f.; Schlosser 1908, S. 78; Schwarzenfeld 1961; Purš 2009, S. 206f. Ausführlich zu Rudolfs II. Gesundheitszustand und zeitgenössischen Berichten: Bůžek/Marek 2017.

29 Friedensburg/Cardauns/Kupke 1913, S. LXXXII.

30 Bůžek 2010; Gruber o. J.

31 Unter anderem beauftragte Rudolf II. Kepler mit einer astrologischen Prognose zum Ausgang des „Bruderzwists“. Der Hofmathematiker wusste um die psychologische Abhängigkeit des Kaisers vom Sternenstand und bemühte sich daher stets, „Katastrophenmeldungen“ und ungünstige Prognosen von ihm fernzuhalten. Boockmann/Di Liscia 2009, S. 595–599.

32 Dass Talismane durchaus so verstanden und eingesetzt wurden, zeigte auch der Astrologe und Arzt des französischen Königs Karl V., Thomas de Pisan (ca. 1310–1387), der mit Engelsnamen gravierte Talismane mit der Absicht schuf, feindliche englische Truppen zu vertreiben. Láng 2008, S. 121f.

I.1 Die Wirkmacht der Bilder

Die Wirkmacht von Bildern war bereits Gegenstand zahlreicher kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher Studien. 33 Ihre Vielzahl liegt auch in der Heterogenität der untersuchten Eigenwirksamkeit oder Handlungsmacht begründet. Daher sind die Grenzen zwischen ästhetischen, religiösen, psychologischen oder anthropologischen Erklärungsmodellen für eine unspezifische Kraft, die man bestimmten Objekten, Skulpturen oder Gemälden zuschreibt, fließend. Die Materialität, das Format und der Gebrauch der Bilder können unterschiedlichster Natur sein: von Voodoo-Zauber mittels kleiner Effigies, über ägyptischen, griechischen und römischen Tempelkult, astralmagische Talismane, Reliquien und wundertätige Madonnenbilder bis hin zur „Präsentifikation“ in Herrscherbildnissen. 34 Oft wurde dies pauschal unter dem Begriff der „Bildmagie“ subsumiert, der letztlich aber vielmehr „verschleiert (…), als dass er etwas beschreiben oder erklären hülfe“, wie es Gerhard Wolf formulierte. 35 Die Erforschung der Wirkmacht von Bildern ist auf den sogenannten Iconic turn zurückzuführen. 36 Ihre aktuelle Konjunktur verdankt sie vor allem David Freedbergs The Power of Images (1989)37 und Hans Beltings Kultbild (1990). 38 Damit einherging die Auseinandersetzung mit einer Rezeptionsästhetik jenseits von ästhetischen, stilistischen und ikonografischen Aspekten. Der Fokus war hier vielmehr auf die Betrachterinnen und Betrachter und deren Reaktion („response“ 39) auf das jeweilige Werk gerichtet. Speziell für magische Bilder gilt, dass sie nicht „aus sich selbst heraus“ magisch sind, sondern „dazu gemacht“ werden.40 Das bedeutet, dass die vermeintliche Wirkmacht eines Werkes immer ein Zugeständnis der Rezipienten erforderlich macht. Die meisten auf Freedberg und Belting folgenden Studien richteten ihr Augenmerk jedoch auf religiöse Bilder, die im Kontext des biblischen Bilderverbots, der Transsubstantiationslehre, des Reliquienkults und wiederkehrender Ikonoklasmen diskutiert wurden.41 Den Begriff ‚agency‘ prägte Alfred Gell mit seiner

33 Freedberg 1989; Belting 1990; Gell 1998; Layton 2003; Jacobs 2005; Maniura/Van Eck 2006; Osborne 2008; Derlon/Jeudy-Ballini 2010; Wolf 2011; Bussels 2012; Klemm 2013; Brückner 2013; Van Eck/Van Gastel/Van Kessel 2014; Van Eck 2015; Bredekamp 2015; Baader/Weinryb 2016; Saß 2016; Van Kessel 2017; Fleckner/Wenderholm 2017a; Morgan 2018; Jurkowlaniec/ Matyjaszkiewicz/Sarnecka 2018.

34 Zum Begriff „Präsentifikation“: Vernant 1985.

35 Wolf 2011, S. 70.

36 Baader 2003.

37 Freedberg 1989.

38 Belting 1990.

39 Freedberg 1989, S. xxii, 1–26.

40 Fleckner/Wenderholm 2017b, S. 8. Vgl. auch: Wolf 2011, S. 71: „Zentraler Aspekt der ‚Magie der Bilder‘ ist, dass die in sie investierten Energien – nicht nur die in der Produktion ‚eingeformte Energie‘ (…), sondern auch die in der Rezeption ihnen zugeführte – aus ihnen oder durch sie zu wirken vermögen.“

41 Siehe beispielsweise: Camille 1992; Thunø/Wolf 2004; Cole/Zorach 2009; Bynum 2011; Holmes 2013; Fricke 2007; Fricke 2015; Balzamo/Leutrat 2020.

posthum erschienenen Publikation Art and Agency. An Anthropological Theory (1998).42 Darin verfolgte der Autor einen bildanthropologischen Ansatz, indem er das Kunstwerk als Akteur in seinem sozialen Gefüge betrachtete und diesem zugestand, gleichsam einem Lebewesen auf andere Mitglieder dieses Gefüges einwirken zu können. Diesem ‚sozialen Agenten‘ wurde zwar keine Lebendigkeit im biologischen Sinn zugeschrieben, allerdings eine durch den Künstler und dessen kunsthandwerkliche Fähigkeit vermittelte Handlungsmacht. Hannah Baader und Ittai Weinryb sprachen daher vom Kunstwerk als einem „Vermittler von agency “.43 Die Entwicklung in der Bildwissenschaft, Kunstwerke auf eine handlungsstiftende Wirkung zu untersuchen, kulminierte in Horst Bredekamps Buch Der Bildakt (2015).44 Im gleichen Jahr bemühte sich Caroline van Eck in ihrer Monografie Art, Agency and Living Presence, den seit der Antike dokumentierten Reaktionen auf vermeintlich lebendige und agierende Kunstwerke eine theoretische Grundlage zu verleihen.45 Ausgehend vom Konzept der enargeía in der Rhetorik, die das Vorstellungsvermögen mittels strategisch klug gewählter Sprachbilder stimulieren und somit Zuhörerinnen und Zuhörern einen beschriebenen Sachverhalt lebendig vor Augen führen soll,46 baute sie auf Gells anthropologischer Bildtheorie auf und argumentierte, dass vermeintlich animierte, handelnde Bilder auf wahrnehmungspsychologischer Ebene auf die Betrachterinnen und Betrachter einwirken. Die dadurch wach gerufene Erinnerung und Erfahrung bewirken letztlich dieselbe Reaktion, die auch ein Lebewesen hätte auslösen können.47 Während die Wirkmacht von Bildern damit schlüssig auf psychologischer Ebene hergeleitet werden kann, dürfen für das 16. Jahrhundert zeitgenössische physiologische Erklärungsmodelle nicht aus dem Blick geraten. In diesem Zusammenhang sprachen Tanja Klemm und Maurice Saß von „Bildphysiologie“48 bzw. von „Physiologien der Bilder“.49 Zwar beschreiben auch diese Begriffe einen kognitiven Prozess der Bildwahrnehmung, allerdings wird dieser hier gemäß mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Vorstellung von Wahrnehmung zu einem gesamtkörperlichen Phänomen, was den Gebrauch von wirkmächtigen Artefakten aus dem Bereich der Naturmagie besser erklärbar macht. 50

42 Gell 1998. Gells Ansatz fand viel Zuspruch, blieb aber nicht unumstritten: Rampley 2005. Van Eck kritisierte Gells ‚unhistorische‘ Vorgehensweise und dass er nicht zwischen religiöser und ästhetischer Erfahrung unterschieden habe. Van Eck 2015, S. 53–55.

43 Baader/Weinryb 2016, S. 10.

44 Bredekamp 2015.

45 Van Eck 2015. Dabei nimmt Van Eck profane Bilder, vorzugsweise Skulpturen mit erotischem Sujet in den Blick.

46 Ibid., S. 38.

47 Ibid., S. 73.

48 Klemm 2013; Klemm 2016.

49 Saß 2016a.

50 „(…) a model of perception based on embodiment, immanent embeddedness, and participation rather on observation. It focuses on how imagines or medical talismans worked and how the efficacy of these artifacts was conceived, perceived, and experienced.“ Klemm 2016, S. 111.