Ars et Scientia

Schriften zur Kunstwissenschaft

Band 31

Herausgegeben von Bénédicte Savoy, Michael Thimann und Gregor Wedekind

Franca Buss

Band 31

Herausgegeben von Bénédicte Savoy, Michael Thimann und Gregor Wedekind

Franca Buss

Erinnerungsstiftung und Jenseitshoffnung in der Grabmalkultur des 18. Jahrhunderts

Gruyter

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein und gedruckt mit Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf.

ISBN 978-3-68924-190-2

e-ISBN (PDF) 978-3-68924-028-8

ISSN 2199-4161

Library of Congress Control Number: 2025935610

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Genthiner Straße 13, 10785 Berlin

Einbandabbildung: Daniel Burckhardt-Wildt: Aquarellierte Zeichnung vom Grabmal der Maria Magdalena Langhans, Klebeband Nr. 70, 1788, Basel, Historisches Museum. © Historisches Museum Basel, Natascha Jansen.

Satz: SatzBild GbR, Sabine Taube, Kieve

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza

www.degruyter.com

Fragen zur allgemeinen Produktsicherheit: productsafety@degruyterbrill.com

Vorwort 9

Einleitung: Das, was bleibt 13

Allegorisierung 41

Der verschleierte Tod. Repräsentation und Vergegenwärtigung in der Cappella Sansevero (1749) als (Ent-)Täuschung 44

Sepulkrale Repräsentation als allegorisches Verfahren 60

Inganno – Disinganno. Die Grabdenkmäler für Cecilia Gaetani und Antonio di Sangro 62

Naturae arcanis. Das Grabdenkmal von Raimondo di Sangro und seine Inszenierung als Allegoriker 80

Die Spektakularisierung der Auferstehung. Unsterblichkeits- und Jenseitsvorstellungen in der Cappella Sansevero 89 „che arriva ad ingannare gli occhi“. Giuseppe Sanmartinos Cristo velato als wahres Bild und Augentäuschung 90 Wie Phönix aus der Asche. Die Anatomischen Maschinen zwischen Natur und Kunst 101

Christliche Heilserwartung und menschliche List. Das Grabdenkmal von Cecco di Sangro im Kontext zeitgenössischer Auferstehungsgrabmäler 105

Membra disiecta. Der Tod als Faktur 116

Sentimentalisierung 121

Der (be-)rührende Tod. Das Grabdenkmal für Maria Magdalena Langhans von Johann August Nahl d. Ä. in Hindelbank (1751) 124

„Hier bin ich!“ Performative Grenzüberschreitungen 137 Toter Buchstabenglaube – Gelebte Auferstehung. Das Langhans-Grabmal als ästhetische Erfahrung und pietistischer Glaubensbeweis 140 „Unstatthafte Vermischung“ der Realitäten? Zur Lesbarkeit der Auferweckungsdarstellung zwischen Sinnbildlichkeit und Buchstäblichkeit 145

Von der Andacht zum Andenken. Die kleinformatigen Nachbildungen des Langhans-Grabdenkmals als performative und sentimentale Objekte 150

Heldin und Heilsfigur. Maria Magdalena Langhans als gute Mutter 158

Die Geburt als Kampf und der Heldentod im Wochenbett. Maria Magdalena Langhans im „Tableaux de la Suisse“ (1776) von Baron de Zurlauben 164 Kennerschaft – Diaspora – Ökumene. Die Ikonisierung von Maria Magdalena Langhans in Riedlingen, Neapel und Buckland St. Mary 166 „Muttersorge jenseits des Grabes“. Der Mechelsche Kupferstich 172

Der Tod einer schönen Frau als das „poetischste Thema der Welt“ 176

Poetisierung 179

Der verklärte Tod. John Flaxmans Grabdenkmäler für Sarah Morley (1784) und Agnes Cromwell (1797) 183

Poetische Repräsentation. Die Auferstehung von Sarah Morley zwischen Sprachversagen und bildlichem Bedeuten 191

In-Erscheinung-Treten. Sarah Morley und die Phänomenalität der Auferstehung 195

„Poetic faith“. Auferstehung im Modus des ‚als ob‘ 199

John Flaxman als „Poetisierer“ oder: Das Grabdenkmal von Agnes Cromwell als Gedicht 201

Exkurs: Prosaische Pflicht und „poetische Fiction“. Johann Gottfried Schadows Entwurf für das Grabdenkmal von Prinz Louis (1797) 204

Wiedersehensfreude. Die Rückkehr der Toten bei Friedrich Gottlieb Klopstock und ihre unheimliche Kehrseite bei Daniel Burckhardt-Wildt 208

Poetische Erlösung. Die Grabstätte der Familie Klopstock als Ort der Wiedervereinigung 211

Verbriefte Liebe. Imaginationslust ‚diesseits vom Grabe‘ 216

Das Grabmal von Meta Klosptock und die „fastwirkliche“ Gegenwart der Toten 220

Poetisierungen des Unheimlichen. Daniel Burckhardt-Wildts Uhuhu (1796) und Die Erscheinung nach dem Tode (1788) 227

Der Tod als Simulakrum 234

Naturalisierung 237

Der (un-)fassbare Tod. Pierre Marin Girauds Les Tombeaux, ou Essai sur les Sépultures (1801) zwischen (hygienischer) Verdrängung und Unmittelbarkeitsphantasien 240 Reinheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Utopie von der Republikanisierung des Todes (Der Wettbewerb des Institut national) 250

Der Tod als Versöhnung mit der Natur, oder: Die Feuerbestattung als „ewige Metamorphose“ (Jacques Cambry) 255

Republik der Toten. Der Friedhof als Schule des Lebens (François Valentin Mulot) 259

Das Grabmal ist tot! Lang lebe das Grabmal! Der Tod als gesellschaftliche Utopie und individuelles Ereignis (Amaury Duval) 264

Die gläsernen Toten. Materialikonographie zwischen reliquienhafter Unmittelbarkeit und republikanischer Eschatologie 267 Gestorben, um zu bleiben. Jeremy Benthams Auto-Ikone 271

Die nützliche Leiche. Utilitaristische Todesethik 273

Der Kopf. Natur versus Kunst – Gegenwart versus Ähnlichkeit –Theorie versus Praxis 276

Exkurs: Die Knochen ‚als Text‘. Schillers Schädel – vom allegorischen Fragment zur symbolischen Einheit 282 „Happy End“? Der Tod als Spur 288

Coda: Die (An-)Ikonizität des Todes 293

Literaturverzeichnis 307

Abbildungsnachweise 339

Vorwort

Das vorliegende Buch ist eine leicht überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die ich im November 2023 an der Universität Hamburg verteidigt habe.

Ein Teil der Arbeit entstand unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die nicht nur zu einer allgegenwärtigen Angst vor dem Tod führte, sondern auch Themen wie Trauer, Erinnerungsstiftung und Bestattungsriten in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückte. Die in meiner Dissertation behandelten Fragen schienen plötzlich aktueller denn je: Gibt es die Hoffnung auf ein Jenseits? Wie bestattet man in Zeiten hoher Sterblichkeit? Welchen Wert hat die Erinnerungsstiftung und welche Bedeutung misst man in diesem Zusammenhang dem Körper des Verstorbenen bei, insbesondere dann, wenn von dem toten Körper eine gesundheitliche Gefahr ausgeht?

Neben dieser weltpolitischen Krise war die Dissertation auch von kleineren persönlichen Krisen begleitet, die in der Natur eines so langen Projektes und des Schreibens liegen – Herausforderungen, die ich nicht ohne Unterstützung hätte bewältigen können.

An erster Stelle möchte ich mich bei der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf, bedanken, die meine Forschungen durch ein Promotionsstipendium gefördert hat und durch einen großzügigen Druckkostenzuschuss auch die Veröffentlichung meiner Forschungsergebnisse ermöglicht hat. Anna Kuschmann danke ich für ihre stete Hilfs- und Ansprechbereitschaft. Mein Dank gilt auch der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung, die diese Publikation ebenfalls durch einen Druckkostenzuschuss ermöglicht hat. Den Herausgebern Michael Thimann, Gregor Wedekind und Bénédicte Savoy danke ich für die Aufnahme meiner Dissertation in die Reihe „Ars et Scientia“. Anja Weisenseel und Arielle Thürmel vom Verlag De Gruyter danke ich für ihre Beratung und Geduld. Ganz herzlich danken möchte ich auch den Teilnehmer:innen der Kolloquien von Iris Wenderholm und Frank Fehrenbach. Für den freundschaftlichen und inspirierenden Austausch in der Mensa und im Café dell’ Arte danke ich besonders Philipp Müller, Pablo Schinkel, Lisa Thumm und Theresa Stankoweit. Maurice Saß, die Schreibzeiten mit Dir waren gerade zu Beginn meiner Dissertation sehr wertvoll und ich möchte keinen einzigen Kaffee missen. Christina Kuhli, vielen Dank dafür, dass du nicht nur zwischendurch immer wieder Kapitel von mir gelesen hast, sondern vor der Abgabe die gesamte Arbeit nochmal Korrektur gelesen hast. Leonie Appl hat das Manuskript mit bewundernswerter

Schnelligkeit und Genauigkeit in eine druckfertige Form gebracht. Dafür möchte ich ihr von ganzem Herzen danken.

Ein großes Dankeschön geht auch an Isabelle Lindermann, Magdalena Grüner und Sarah Siegmund, mit denen ich mich zu Beginn der Pandemie und weit darüber hinaus regelmäßig im digitalen Write-In getroffen habe, das nicht selten die Funktion einer Selbsthilfegruppe übernommen hat. Ohne unsere gemeinsamen Schreibzeiten wäre meine Promotionszeit sehr viel einsamer gewesen.

Meinen beiden Betreuer:innen Iris Wenderholm und Frank Fehrenbach möchte ich für die vielen kleineren und größeren Hilfestellungen danken. Iris Wenderholm, die mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, zu promovieren, wurde nicht müde, mir immer wieder auf die Schulter zu klopfen, wenn ich mal wieder gezweifelt habe. Besonders dankbar bin ich ihr dafür, dass sie in unseren Gesprächen immer wieder Zusammenhänge erkannt hat, die mir selbst entgangen wären, und mir damit neue, inspirierende Denkanstöße gegeben hat. Ihre präzisen Fragen und klugen Anregungen haben mich stets motiviert, meine Überlegungen weiter zu vertiefen und neue Denkwege zu beschreiten. Frank Fehrenbach danke ich für seine unerschöpfliche Begeisterung für mein Thema, die nicht nur ansteckend war, sondern auch meinen Blick für neue Perspektiven geschärft hat. In den vielen Sprechstunden hat er meine noch losen Gedankenstränge immer wieder aufgegriffen und mir geholfen, sie in eine klare Struktur zu überführen.

Danken möchte ich auch meinen Kolleg:innen in der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe „Imaginarien der Kraft“. Mein besonderer Dank gilt den studentischen Hilfskräften, die mir am Ende bei der Bildbeschaffung sehr geholfen haben, Henriette Burckhardt, Caroline Herfert und Laura Isengard für ihre offenen Ohren und Mia Hallmanns, die vor allem während der Drucklegung eine besondere emotionale Stütze war. Meinem Bürokollegen Gerd Micheluzzi danke ich dafür, dass er einige meiner Fragen so ernst genommen hat, als ginge es um seine eigene Arbeit. Den Sprecher:innen Cornelia Zumbusch und Frank Fehrenbach möchte ich dafür danken, dass sie mit dem Kolleg einen idealen Arbeitsplatz geschaffen haben, von dem nicht nur meine Vorbereitung auf die Disputation und die Erstellung des Manuskripts profitiert haben, sondern der vor allem auch ein Ort ist, an dem in ‚energetisierenden‘ Gesprächen neue Ideen entstehen können. Durch die intensiven Diskussionen und die bereichernde Zusammenarbeit auch mit den Fellows habe ich nun eine so große Vorfreude auf mein neues Forschungsprojekt entwickelt, dass sie mir die zusätzliche Energie gegeben hat, das „alte Projekt“ abzuschließen.

Meinen Eltern danke ich für ihre uneingeschränkte Unterstützung, angefangen bei meinem Studienwechsel zur Kunstgeschichte bis hin zu den vielen Korrekturschleifen und dem sorgfältigen Abwägen einzelner Wörter mit meiner Mutter, die meine Arbeit am Ende fast so gut kannte wie ich selbst.

Der größte Dank gilt meinem Mann und unseren drei Kindern: dafür, dass sie jeden Tag meine Launen ertragen haben, wenn es mal mit dem Schreiben nicht so gut lief;

dafür, dass sie gewartet haben, wenn ich „nur noch schnell etwas zu Ende schreiben“ wollte. Vor allem aber dafür, dass sie mir jeden Tag den Weg vom „Tod am Schreibtisch“ zurück ins echte Leben gezeigt haben. Dass allerdings auch das wirkliche Leben vom Tod heimgesucht werden kann, hat sich ausgerechnet in den letzten zwei Wochen vor der Abgabe des Manuskripts gezeigt. Das was bleibt, ist das Wissen um das, was im Leben wirklich zählt.

Hamburg im Januar 2025

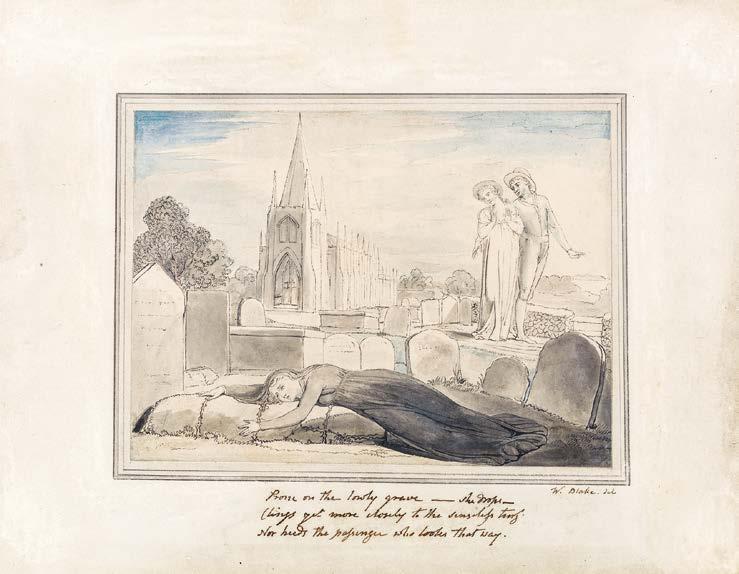

1 William Blake: The Widow Embracing her Husband’s Grave, 1805–1808, Feder und graue Tinte mit Graphit und Aquarell auf Papier, 15,2 × 20,6 cm, New Haven, Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection.

An dem Grabe wirst Du eine recht wehmütige, aber auch unendlich große Freude haben. Ich hätte es nie vorher geglaubt, wie ein geliebter Toter unlösbar an den Ort fesselt, der ihn doch eigentlich nicht besitzt. Gewiß ist man überall von dem umgeben, mit dem man im Leben ungetrennt eins war, es ist aber so menschlich, sich geradezu an den Punkt zu heften, wo man es von der Erde verschwinden sah. Die Entfernung vom Grabe hier wäre mir jetzt ein wahres Hindernis bei dem Plan jeder längeren Reise. Wilhelm von Humboldt über das Grab seiner Frau

In William Blakes Federzeichnung The Widow Embracing her Husband’s Grave (1808) werden Grab und Körper in eins gesetzt (Abb. 1). Im Begehren, der körperlichen Präsenz ihres verstorbenen Ehemannes ein letztes Mal habhaft zu werden, umarmt eine junge Frau mit offenen Haaren, umflortem Blick und zusammengezogenen Augenbrauen einen frisch aufgeworfenen Grabhügel. Ein Paar, das auf seinem Friedhofsgang stehen geblieben ist, blickt mit Gesten des Mitgefühls auf die Trauernde, ohne von dieser beachtet zu werden. Die exponierte Lage der Trauernden am vorderen Bildrand erzeugt den Eindruck der Unmittelbarkeit, der durch die bühnenartige Inszenierung mit der halbkreisförmigen Anordnung der umliegenden Grabsteine noch verstärkt wird. Die umliegenden Bäume deuten eine ländliche Umgebung an, zu deren Gunsten die Kirche deutlich in den Hintergrund gerückt ist. Unterhalb der Darstellung befinden sich drei handschriftlich festgehaltene Zeilen, die den Eindruck der Verzweiflung und Verlassenheit der Witwe bestätigen:

Prone on the lowly grave –––– she drops ––

Clings yet more closely to the senseless turf

Nor heeds the passenger who looks that way.

Der Vers stammt aus dem Gedicht The grave von Robert Blair, das 1743 in London veröffentlicht wurde.1 Blake wurde 1806 von dem Verleger und Kunsthändler Robert Hartley

1 Das in Blankversen verfasste und insgesamt 767 Zeilen lange Gedicht wird der sogenannten Graveyard Poetry (dt. Gräberpoesie oder Kirchhofspoesie) zugeordnet, in der der Tod, das Grab und die Nacht Anlass zur melancholischen Reflexion und der lustvollen Inszenierung von Schauer und Schrecken geben. Mit der Erschließung neuer Bereiche des Gefühls, kann die englische Gräberpoesie gewissermaßen als Gegenbewegung zum Rationalismus und Klassizismus und somit als Wurzel der Romantik gesehen werden.

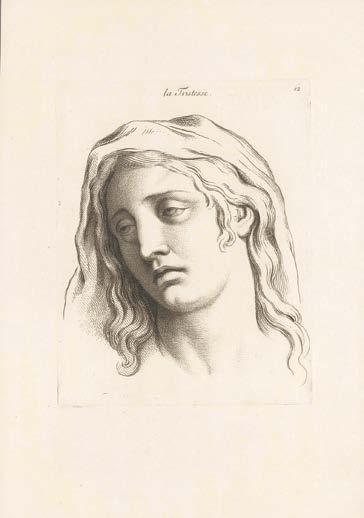

2 Jean Audran nach Charles Lebrun: La Tristesse (aus der Serie Expressions des passions de l’âme, Blatt 12), 1727, Radierung und Stichel, 25 × 19 cm, Amsterdam, Rijksmuseum.

Cromek damit beauftragt, das Gedicht des schottischen Dichters zu illustrieren.2 Er fertigte insgesamt vierzig Zeichnungen an, doch seine Probegravuren fanden bei Cromek keine Anerkennung, sodass Blakes Rivale Luigi Schiavonetti 1808 den lukrativen Auftrag erhielt, zwanzig der vierzig Entwürfe zu stechen. Trotz der Tatsache, dass Blakes Entwürfe von Cromek letztlich abgelehnt wurden, zeigt sich in seiner Zeichnung The Widow Embracing her Husband’s Grave, wie intensiv er sich bereits im Rahmen des ursprünglichen Projekts mit dem Thema des Verlusts und der Trauer auseinandersetzte. Dabei greift er auf verschiedene künstlerische Vorlagen zurück: Während sowohl die Mimik als auch das gelöste Haar der Verzweifelten dem verbindlichen und von Charles Lebrun entworfenen Typus der Tristesse entsprechen (Abb. 2), reiht sich das Bildthema in die Tradition der Darstellung trauernder Witwen ein. So lässt sich Blakes Zeichnung beispielsweise mit zeitgenössischen Darstellungen der Andromache in Verbindung bringen, die den Tod Hektors beweint und sich dabei oftmals, etwa in Gavin Hamiltons Ölskizze von 1760

2 Die originalen Aquarelle Blakes galten als verloren und wurden gemeinsam mit der Zeichnung von der trauernden Witwe, die sich nicht in der Auswahl befand, erst im Jahr 2010 wiederentdeckt. Seither werden sie im Yale Center for British Art aufbewahrt. Vgl. Essick 2010, S. 11.

3 Gavin Hamilton: Andromache beweint den Tod Hektors, 1759, Ölskizze auf Leinwand, 64,2 × 98,5 cm, Edinburgh, National Galleries of Scotland.

(Abb. 3), über seinen leblosen Körper beugt.3 Lässt sich in der Hinwendung zum Gefühl und der Aufmerksamkeit für die körperliche Präsenz des Toten eine neue Ausprägung memorialer Bedürfnisse ablesen? Diese Vermutung liegt insofern nahe, als dass Blake die Figur der Trauernden aus der Sphäre des Allegorischen befreit und in die reale Welt übersetzt.4 Vor allem aber stellt Blakes Witwe mit ihrer Fixierung auf den Grabhügel und der damit verbundenen Marginalisierung des Grabsteins das Verhältnis zwischen der

3 Das originale Gemälde gilt bis heute als verschollen. Hamilton stellt Andromaches expressive Totenklage der in sich gekehrten Trauer von der Mutter Hekuba gegenüber, die ihr Antlitz verhüllt hat: Die eine jung – die andere alt, die eine affektgeladen – die andere in sich gekehrt. Als Ehefrau und Mutter sind beide aber insofern zum Trauern berechtigt, als dass die Beziehungsarbeit generell gerne einem weiblich gedachten Aufgabenbereich zugeordnet wird. Dass in der sogenannten Epoche der Empfindsamkeit derartige Geschlechterzugehörigkeiten in Bezug auf den Tod und die Trauer allerdings auch zur Disposition stehen konnten, wird in der folgenden Arbeit noch von Interesse sein. Siehe dazu den Sammelband der Arbeitsstelle des 18. Jahrhunderts Das weinende Saeculum 1983 sowie zur Historizität von Emotionen in Bezug auf Geschlechterzuschreibungen Flick und Hornung 2009.

4 Die Gegenüberstellung der beiden Trauerfiguren bei Hamilton gewinnen im Laufe des 19. Jahrhunderts auch in der Sepulkralplastik an Popularität. Das Grabmal für Clemens XIV. von Antonio Canova in S.S. Apostoli in Rom (1791) mit den Allegorien der Temperantia (Mäßigkeit) und Mansuetudo (Sanftmut), die zwei unterschiedliche Sentimentsangebote für die Betrachter:innen darstellen, kann als berühmter Vorläufer dafür gelten. Siehe zu den weiblichen Trauerfiguren insbesondere Götz 2013.

Einleitung: Das, was bleibt

(Real-)Präsenz des toten Körpers und seiner sepulkralen (schriftlichen oder bildlichen) Repräsentation zur Disposition und fordert damit paradigmatisch zur Reflexion über die unterschiedlichen Modi der Gegenwart sepulkraler Repräsentation heraus.5 Damit kann die Federzeichnung als Auftakt der folgenden Studie dienen, die repräsentative Grabmalensembles aus dem mitteleuropäischen Raum in einem kunsthistorischen close-reading untersucht und sie in einen größeren sepulkral-ikonographischen, sozio-kulturellen und geistesgeschichtlichen Kontext stellt. Auf diese Weise wird die Doppelfunktion des Grabmals als Medium der Memoria und zugleich als Ort der künstlerischen Auseinandersetzung mit den Zwischenstufen von Präsenz und Absenz, von Erinnerungsstiftung und Jenseitshoffnung sichtbar gemacht. Im Vordergrund steht dabei die Frage, welche Auswirkungen der gesellschaftliche Wandel und die aufklärerischen Debatten um den Status von Erinnerungsstiftung und Jenseitshoffnung auf die Grabmalkultur der Zeit hatten.6 Zwar bewegt sich ein Grabmal grundsätzlich zwischen den Polen der latenten Anwesenheit des Verstorbenen auf der einen Seite und seiner erbarmungslosen Abwesenheit auf der anderen Seite, zwischen Identität und einer nie ganz zu erreichenden Ähnlichkeit;7 das ausgehende 18. Jahrhundert markiert aber einen neuralgischen Punkt in der Geschichte der Grabmalkultur, an dem der religiöse, gesellschaftliche, politische und ästhetische Umgang mit den Toten tiefgreifenden Veränderungen unterworfen ist. Was bleibt, wenn nicht nur der Tod eine Leerstelle hinterlässt, sondern sich auch der Umgang mit den Toten verändert? Die zentrale These der Studie lautet, dass die Grabplastik des 18. Jahrhunderts genau an dieser doppelten Leerstelle ansetzt, um die Möglichkeiten der Kunst

5 Der Begriff „Realpräsenz“ stammt aus der Eucharistielehre und bezeichnet in diesem Fall die konkrete Gegenwart der Verstorbenen in ihrem Grab. Zum ‚vormodernen‘ Konzept der Realpräsenz in Bezug auf Heilige siehe Dinzelbacher 1990. Der Begriff der Repräsentation wird im Folgenden sowohl im Sinne einer (künstlerischen) Darstellung als auch im Sinne der Stellvertretung verwendet. Auf diese Weise soll „ein Bezug (Referenz) zum Repräsentierten unterstellt [werden], der in mehr oder anderem als bloßer ‚Ähnlichkeit‘ besteht.“ Jamme und Sandkühler 2003, S. 22. Im engeren Sinne ist mit dem Repräsentationsbegriff darüber hinaus auch der Akt der Wiedervergegenwärtigung benannt, der in besonderem Maße für die Bedeutung und Funktion von Grabmälern eine Rolle spielt. Repräsentation ist damit immer auf eine vorhergehende Präsentation bezogen und muss damit als ihre „Wiederaufnahme, Verdopplung oder Bearbeitung“ verstanden werden. Jamme und Sandkühler 2003, S. 26.

6 Die im Folgenden häufiger fallenden Begriffe „Grabmal-“ bzw. „Sepulkralkultur“ sind bewusst gewählt worden. In Anlehnung an Jan Brademann umfassen sie „das Spektrum der kulturellen Erscheinungsformen, die im Zusammenhang mit der Bestattung der Toten und ihrer Erinnerung stehen.“ Brademann 2013, S. 15. Siehe darüber hinaus Sörries 2002, S. 282 f.

7 In diesem Zusammenhang sei auf den von Gottfried Boehm 2015, S. 210 f. geprägten Begriff der „ikonischen Differenz“ verwiesen, der in besonderem Maße auf Grabmäler übertragen werden kann. Denn egal, ob aus semiotischer oder wahrnehmungstheoretischer Sicht, am Grabmal treten Sichtbares und Unsichtbares in ein Spannungsverhältnis. Darauf, dass sogar die „Präsenz im allgemeinen nicht ursprünglich, sondern rekonstruiert ist, daß sie nicht die absolute, vollauf lebendige und konstituierende Form der Erfahrung ist, und daß es keine Reinheit der lebendigen Präsenz gibt“ hat Jacques Derrida 1976, S. 324 hingewiesen, was das Unterfangen, die Toten zu re-präsentieren zu einer Art Perpetuum mobile werden lässt.

im Spannungsfeld von An- und Abwesenheit, von Leben, Tod und Auferstehung zu explorieren. Dabei können insgesamt vier Strategien des Umgangs mit der doppelten Leerstelle identifiziert werden: Die Problematik von Erinnerungsstiftung und Jenseitshoffnung wird im 18. Jahrhundert allegorisiert, sentimentalisiert, poetisiert und naturalisiert.

Der Ausgangspunkt der Beschäftigung mit der Grabmalkultur des 18. Jahrhunderts war zunächst einmal die Feststellung, dass der Umgang mit dem Tod und den Toten spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts durch einen mehrfachen Entzug des toten Körpers gekennzeichnet ist. Das enorme Bevölkerungswachstum, neue hygienische Erkenntnisse sowie eine verstärkte Geruchssensibilität führten dazu,8 dass im europäischen Raum der Umgang mit den Toten überdacht und grundlegend reformiert wurde. In der Folge wurden in allen deutschen Staaten, in Österreich und Frankreich mit dem Preußischen Landrecht (1794), dem Hofdekret (1782) und dem Décret impérial sur les sépultures (1804) offizielle Verbote ausgesprochen, die Toten in den Kirchen zu bestatten sowie Verordnungen erlassen, die Friedhöfe außerhalb der Stadt neu zu errichten. Allerdings wurden die rechtlichen Bestimmungen vielerorts nur zögerlich umgesetzt; gerade privilegierte Stände fanden immer wieder Möglichkeiten, diese zu umgehen.9

Der Historiker Otto Gerhard Oexle hat darauf hingewiesen, dass die amtlichen Erlasse auch den rechtlichen Status der Toten veränderten. In seinem 1983 erschienenen Aufsatz über die Gegenwart der Toten legt er dar, dass die Person, die in der mittelalterlichen Memoria auch nach ihrem Tod ihren juristischen Status als Rechtssubjekt behalten hatte und somit „unter den Lebenden gegenwärtig“ geblieben war, von nun an mit dem Tod endete:10 „Der Tote ist nurmehr eine Leiche, [die] rechtlich als bloßes Ding definiert [wird], das nicht länger in Wohngegenden oder Kirchen bestattet werden darf“11 und das darüber hinaus seinen Anspruch auf einen heilsökonomischen Austausch mit den Lebenden durch Fürbitte verliert.12

8 Grundlegend zur Geruchssensibilität ist immer noch Corbin 1984.

9 Bereits Martin Luther hatte für die Trennung von den Lebenden und Toten plädiert – sowohl in räumlicher als auch in theologischer Hinsicht. Siehe zur reformatorischen Kritik an der Gegenwart der Toten in Deutschland am Beispiel der Leipziger Begräbniskontroverse stellvertretend Koslofsky 1995.

10 Oexle 2011, S. 102. Tatsächlich galten Tote bis dahin als straffähig und eigentumsberechtigt.

11 Vedder 2007, S. 389. Siehe zum Status der Toten im modernen Rechtswesen zudem das Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts 1983.

12 In diesem Zusammenhang wird Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seiner 1820 erschienenen Philosophie des Rechts die Fixierung auf das Grab als tatsächlichen Bestattungsort bezeichnenderweise als eine „leere ungegenwärtige [sic] Willkür“ bezeichnen, den er schließlich als „leere[n] Contract [sic] für die Vorstellung“ abwertet. Hegel zitiert nach Oexle 1995, S. 55 f.

Einleitung: Das, was bleibt

Die hygienebedingten Neugründungen der Friedhöfe vor den Toren der Städte wurden zusätzlich von einer „Aufkündigung der traditionellen Verbindungen zwischen kultischem Handeln und spiritueller Erwartung“13 begleitet, die als eine Ästhetisierung des Todes beschrieben worden ist.14 Die damit einhergehenden neuen Anforderungen an die Friedhofsgestaltung beinhalteten Überlegungen zur luftigen Bepflanzung der Friedhöfe, die das Abführen schädlicher Dünste befördern sollte. Die Argumentation stützte sich dabei nicht allein auf ‚gesundheitspolizeiliche‘ Argumente, sondern berief sich auch auf arkadische Motive oder nahm sich den zeitgleich entwickelnden englischen Landschaftsgarten zum Vorbild. Im Zentrum der Gestaltung stand die Erzeugung eines angenehmen Gesamteindrucks, der es den Besucher:innen ermöglichen sollte, sich frei von religiösen oder sozialen Kontexten an die Verstorbenen zu erinnern.15

In Deutschland hatte Gotthold Ephraim Lessings Streitschrift Wie die Alten den Tod gebildet (1769) einen wesentlichen Einfluss auf die ästhetische Neugestaltung des Todes. Im Rückgriff auf die Antike fordert Lessing eine Abkehr von der Darstellungstradition des Todes als hässliches Skelett. Man müsse ihm stattdessen die Gestalt eines schönen Jünglings verleihen und ihm das Attribut einer erloschenen und umgedrehten Fackel geben, denn schon bei den ‚Alten‘ (namentlich Homer) hätte man gewusst, dass Tod (Thanatos) und Schlaf (Hypnos) eigentlich Zwillingsbrüder seien. Als veredelte Leiche und „Zwillingsbruder des Schlafes“16 sollte dem Tod der Stachel genommen werden. Dementsprechend lautet die große, teleologisch ausgerichtete Erzählung, dass durch die Verbreitung neuer hygienischer Erkenntnisse und durch veränderte rechtliche Rahmenbedingungen die Toten im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht nur immer weiter an den Rand der städtischen Ordnung gedrängt wurden, sondern dass durch die Wiederaufnahme antiker Ideale der Tod auch aus dem kulturellen Bewusstsein verdrängt wurde.17

13 Dorgerloh, Niedermeier und Becker 2015, S. 9.

14 Vgl. stellvertretend Leisner 2005, S. 59–78 oder das Kapitel 2. 4. „Ästhetisierung und Rationalisierung: Der Bruch zwischen Toten und Lebenden“ in Dörk 2014, S. 418–430 sowie Bauer 1992, S. 20: „Der Tod sollte ästhetisch entschärft, seine Unerbittlichkeit und Endgültigkeit verschleiert werden. Gegenüber der Drastik, mit welcher sich das ausgehende Mittelalter den omnipräsenten und omnipotenten Tod vergegenwärtigt hatte, bedeutete die Ästhetisierung im 18. Jahrhundert offensichtlich einen Verlust an unbefangener Nähe und Realität.“

15 Vgl. Winter 2018 (mit einem Schwerpunkt auf englische Grabkultur) sowie Dorgerloh 2012.

16 „Die alten Artisten stellten den Tod nicht als Skelett vor: denn sie stellten ihn, nach der Homerischen Idee als den Zwillingsbruder des Schlafes vor, und stellten beide, den Tod und den Schlaf, mit der Ähnlichkeit unter sich vor, die wir an Zwillingen so natürlich erwarten.“ Lessing (1769) 1985, S. 723. Vgl. zu den Auswirkungen dieser Abhandlung auf die Grabmalkultur den gleichnamigen Ausstellungskatalog Wie die Alten den Tod gebildet 1979.

17 Die These von der Verdrängung des Todes gilt als eine der wichtigsten Selbsterzählungen der Moderne. Walter Benjamin 1977, S. 449 etwa konstatiert, dass der Tod in der Moderne ins Private verdrängt wurde. In einer Studie über das Werk Nikolai Lesskows beklagt er den Verlust der „Allgegenwart“ und „Bildkraft“ des Todes – ein Vorgang, der sich über mehrere Jahrhunderte hinweggezogen habe, seit dem 19. Jahrhundert aber zum Hauptzweck geworden sei: „[…] im Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts hat die bürgerliche Gesellschaft mit hygienischen und sozialen, privaten und öffentlichen Veranstaltungen einen Nebeneffekt verwirklicht, der vielleicht ihr unterbewußter Hauptzweck gewesen ist: den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, sich dem Anblick von Sterbenden zu entziehen.“ Die Erzählung von einer Exklusion der Toten aus der Gesellschaft geht dabei so weit, dass sich Arno Borst 1978, S. 17 zu der Behauptung veranlasst sieht, dass keine andere Klasse so rücksichtslos unterdrückt worden sei, wie die der Toten. Auch Jürgen Habermas merkt unter Bezug auf Max Frisch an, dass

Eva Horn hat jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass die ästhetische Annäherung von Schlaf und Tod nur vordergründig als „Ausgrenzung und Privatisierung des Todes im 18. Jahrhundert“ verstanden werden kann, erweist sie sich doch letztlich als „Krise der Lesbarkeit“, die in eine „obsessive […] Präsenz [des Todes] im kollektiven Imaginären“ mündet:18

Die ästhetische Verdrängung des Todes im 18. Jahrhundert […] hat so ihr Gegenstück in seiner diskursiven Ausbreitung: wo der Tod, wie Herder schreibt, ,aus Sprache und Kunst verbannet‘ wird, da kehrt er wieder als omnipräsente Angst und popularisiertes Wissen. Denn die ästhetische Undarstellbarkeit des Todes greift zurück auf die antike Beschönigung, die den Tod dem Schlaf annähert – und genau diese Annäherung von Tod und Schlaf wird umgekehrt zur Unsicherheit, wenn es darum geht, die Zeichen des Lebens oder des Todes am Körper zu lesen.19

Die Verwischung der Grenze zwischen Leben und Tod macht den Tod somit zu einem semiotischen Problem, das sich in der Unlesbarkeit der Todeszeichen und damit in der Angst vor dem Scheintod manifestiert.

Tatsächlich nehmen nicht nur die medizinischen, sondern vor allem die literarischen Berichte über Scheintote, Wiedergänger, Geister und Vampire in dieser Zeit epidemische Ausmaße an. Eine von vielen solcher Geschichten, die sich später in ganz Europa verbreitete, erzählt von mehreren Vampiren, die 1725 nachts in einem serbischen Dorf aus ihren Gräbern gestiegen seien, um ihre noch lebenden Verwandten zu töten. Goethe verarbeitet das Thema des Wiedergängers bekanntlich in seiner Braut von Korinth (1797).20

In der Erstausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm von 1812 wird

habe, seit dem 19. Jahrhundert aber zum Hauptzweck geworden sei: „[…] im Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts hat die bürgerliche Gesellschaft mit hygienischen und sozialen, privaten und öffentlichen Veranstaltungen einen Nebeneffekt verwirklicht, der vielleicht ihr unterbewußter Hauptzweck gewesen ist: den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, sich dem Anblick von Sterbenden zu entziehen.“

Die Erzählung von einer Exklusion der Toten aus der Gesellschaft geht dabei so weit, dass sich Arno Borst 1978, S. 17 zu der Behauptung veranlasst sieht, dass keine andere Klasse so rücksichtslos unterdrückt worden sei, wie die der Toten. Auch Jürgen Habermas merkt unter Bezug auf Max Frisch an, dass „die aufgeklärte Moderne kein angemessenes Äquivalent für eine religiöse Bewältigung des letzten, eine Lebensgeschichte abschließende rite de passage gefunden“ habe. Siehe hierzu Reder und Schmidt 2008, S. 26. Bereits Max Weber 1919, S. 17 hatte darauf hingewiesen, dass die Aufgeklärtheit moderner Gesellschaften den Tod zu einer „sinnlosen Begebenheit“ mache. Dagegen fragt sich Sigmund Freud 1915, S. 21 in dem Abschnitt über Unser Verhältnis zum Tode (1915) aus seinem Kriegs-Essay: „Wäre es nicht besser, dem Tode den Platz in der Wirklichkeit und in unseren Gedanken einzuräumen, der ihm gebührt und unsere unbewußte Einstellung zum Tode, die wir bisher so sorgfältig unterdrückt haben, ein wenig mehr hervorzukehren?“ Vgl. zu alldem Ebeling 1979 mit Beiträgen von Martin Heidegger, Theodor W. Adorno, Jean Paul Sartre und vielen mehr. Im gleichen Jahr hat allerdings auch der Soziologe Werner Fuchs die Erzählung von der Todesverdrängung als modernistischen Kulturpessimismus abgewertet und darauf hingewiesen, dass sich bis jetzt kein rationales und modernes Todesbild durchgesetzt habe.

18 Horn 1998, S. 58.

19 Horn 1998, S. 61.

20 Vgl. Neumeyer 2012.

Einleitung: Das, was bleibt

Schneewittchen gleich dreimal als scheintot beschrieben, bevor sie vom Prinzen endgültig erlöst wird. Darüber hinaus wurde öffentlich diskutiert, ob Lazarus, dessen Auferweckung durch Jesus im Johannesevangelium (Joh 11, 1–45) Sinnbild der christlichen Hoffnung auf leibliche Auferstehung schlechthin ist, nicht in Wirklichkeit ein Scheintoter war,21 während der evangelische Theologe Heinrich Eberhard Gottlob Paulus sogar Jesus zum Scheintoten erklärte.22 Dass die Angst vor dem Scheintod aber nicht nur ein literarisches oder theologisches Problem gewesen ist, sondern die Menschen auch in ihrem Alltag beschäftigt zu haben scheint, zeigt sich in den aufwendig geplanten Grabanlagen mit Belüftungsrohren und Glöckchen, mit denen die Scheintoten auf sich aufmerksam machen konnten.23

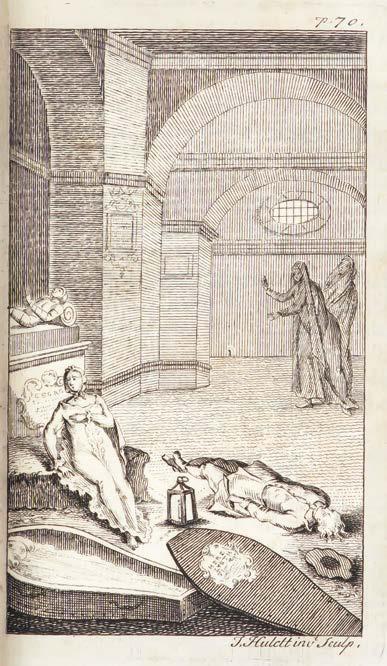

Als Ausgangspunkt der Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden und der damit verbundenen fächer- und länderübergreifenden Beschäftigung mit dem Scheintod im ausgehenden 18. Jahrhundert gilt gemeinhin Jacques-Jean Bruhier d’Ablaincourts systematische Abhandlung über die Ungewißheit der Kennzeichen des Todes, die auf eine Schrift des in Dänemark geborenen französischen Anatomen Jacques Bénigne-Winslow zurückgeht. Bruhiers Dissertation wurde mehrfach neuaufgelegt und bereits 1745 von Johann Gottfried Jancke ins Deutsche und 1746 ins Englische übersetzt. Die englische Ausgabe ist illustriert. Eine Abbildung zeigt eine Frau, die sich aus ihrem Sarg erhoben hat, als ein Diener ihren Ring stehlen will, während der Grabräuber vor Schreck ohnmächtig wird und „halb tot“ zu Boden sinkt (Abb. 4). Die Szene stellt damit nicht nur die Grenze zwischen Tod und Leben infrage, sondern verwischt auch ganz grundsätzlich die Trennlinie zwischen medizinischer Abhandlung und der Faszination für das Gruselige. Die Faszination für den Scheintod lässt sich jedoch nicht allein mit anthropologischen Grundannahmen des „delightful horror“ (John Dennis) oder der „terrible joy“ begründen, sondern erklärt sich vor allem vor dem Hintergrund des anthropologischen Wandels und der mit der Überwindung des christlichen Seelenbegriffs verbundenen veränderten Wahrnehmung des Sterbeprozesses.24 René Descartes, auf den die Trennung von res extensa und res cogitans und der damit eingeleitete anthropologische Wandel des Menschen vom Seelenwesen zum Leib-Geist-Wesen zurückgeht, entwickelte das Bild einer menschlichen Körpermaschine, die auf das lebensspendende Prinzip der Seele verzichten konnte. Der Tod wurde nicht mehr als der Moment definiert, in dem die Seele

21 So beispielsweise bei Linemann 1811 S. 109. Vgl. zur Interpretation des scheintoten Lazarus auch Rüve 2008, S. 73–85.

22 Paulus 1830, S. 785 ff. Ebenfalls hierzu Rüve 2008, S. 85–88.

23 Siehe hierzu die Ausstellung Vita dubia. Über die Ungewissheit des Todes und die Angst, lebendig begraben zu werden, die vom 08. Oktober 2016 bis zum 16. April 2017 im Museum für Sepulkralkultur in Kassel stattgefunden hat.

24 Vgl. Krochmalnik 2002 sowie Kessel 2001. Zur Vampirismusdebatte als „kapriziösen Abkömmling des Leib-Seele Problems“ vgl. Hamberger 1992, S. 22.

4 James Hulett: Illustration einer Scheintoten, in: Jacques-Jean Bruhiers The uncertainty of the signs of death […], London: M. Cooper 1745, S. 70.

den Körper verlässt, sondern die Trennung der Seele vom Körper, so folgerte Descartes, sei eine natürliche Folge des Todes.

Das Lemma „Tod“ in Zedlers Universallexikon zeugt von diesem Vorstellungswandel als einem Nebeneinander verschiedener Todeskonzeptionen:

Was das Wesen und die Beschaffenheit des Todes anlangt, so ist man in der Beschreibung desselbigen nicht einig, wie denn unter den Cartesianischen und anderen Theologen ein Streit gewesen, ob er in einer Absonderung der vernünfftigen Seele und des Leibes; oder in der Zertrennung der cörperlichen Maschine; oder in der Auslöschung der natürlichen Wärme und Aufhebung der Respiration bestehe?25

25 Zedlers Universal-Lexikon 1745, s. v. „Tod“, Bd. 44, Sp. 623–654, hier Sp. 633. Darüber hinaus definiert auch Albrecht von Haller den Tod als sukzessives Abnehmen der Kräfte. Der Tod ist da „wo die Kräfte immer allmählig abnehmen; […] Das Herz vermag nicht mehr das Blut in die entfernten Theile zu treiben; und der Puls sowohl als die Wärme verlassen erst die Füsse, dann auch die Hände. […] Aber auch die Bewegung des Herzens hört endlich auf, wann die übrigen Theile des Körpers erkaltet sind, und das Fett geronnen ist und stockt! Der vollkommene Tod ist da.“ Von Haller 1781, S. 597. Siehe hierzu auch Rüve 2008, S. 63.