CULTIVER la réussite

Jeudi 18 septembre 2025 | Volume 44 | 2 e Numéro

Jeudi 11 septembre 2025 | Volume 50 | 9 e Numéro la réussite CULTIVER TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Jeudi 18 septembre 2025 | Volume 44 | 2 e Numéro

Jeudi 11 septembre 2025 | Volume 50 | 9 e Numéro la réussite CULTIVER TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Aussi dans cette édition

• Entrevue avec le Comité sectoriel de la main-d’œuvre en transformation alimentaire p. 4 et 5

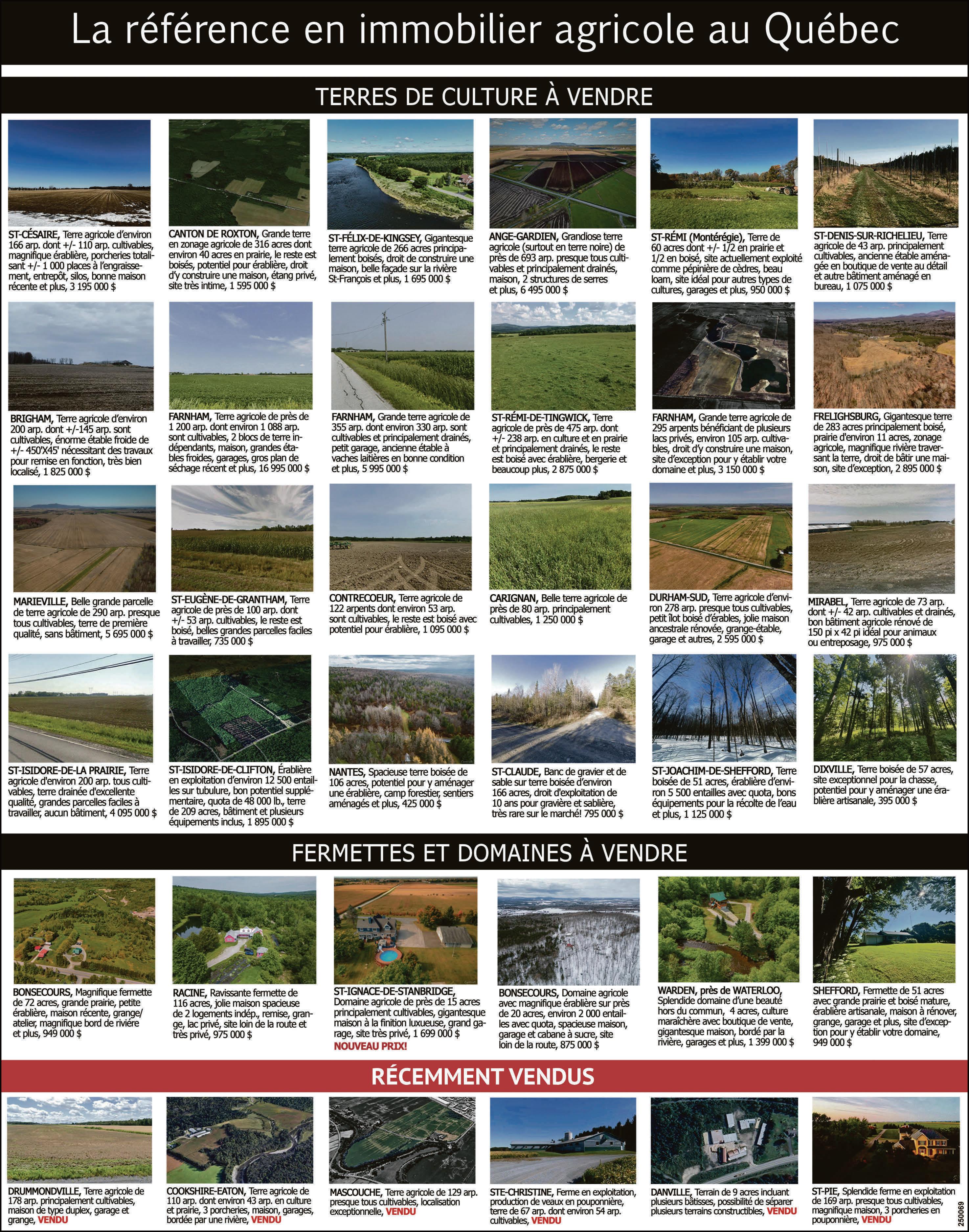

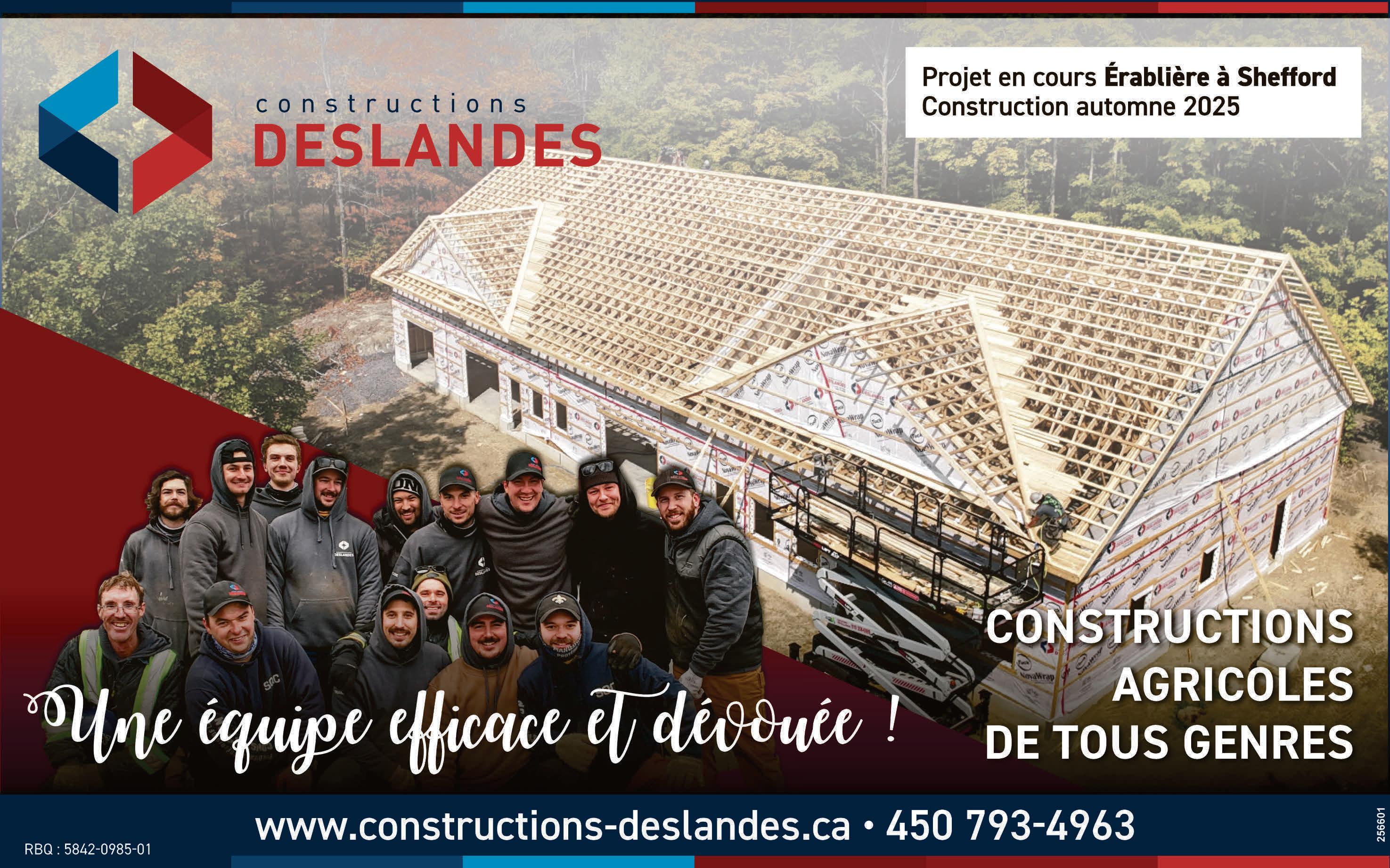

• Des constructeurs spécialisés en immobilier agricole répondent à nos questions p. 10

• Le MAPAQ livre un aperçu du Plan d’agriculture durable en Montérégie p. 14

Qu’on se le dise, Cidrerie Milton sera centenaire en 2027. Depuis sa fondation, l’entreprise familiale, située à Sainte-Cécile-de-Milton, a vu quatre générations se succéder avec l’objectif commun de cultiver la pomme et de la transformer selon différents procédés pour en tirer différents produits. L’actuel propriétaire, Marc-Antoine Lasnier, nous parle de l’expérience globale qu’offre la bannière.

« En 1927, mon arrière-grand-père a fait l’acquisition du verger, et la tradition s’est depuis poursuivie de père en fils », explique M. Lasnier. Si son aïeul doit se contenter de produire de la pomme, le cidre ayant été interdit de vente au Québec de 1921 à 1970 suite à

une erreur administrative, les Lasnier qui ont suivi ont su développer le site de 125 acres tout en perfectionnant leur procédé de production de cidre, limitée pendant cette période à la seule consommation familiale.

C’est au début des années 2000, lors de son arrivée au sein de l’entreprise, que Marc-Antoine lance la production commerciale de cidre, plus précisément avec trois variétés. Le pari est réussi et le carnet de clients (restaurants, SAQ, épiceries) se remplit au fil des ans. « Bien que je sois à l’origine des recettes des premiers cidres, j’ai passé le relai à Jonathan Fontaine, notre maître de chaï, il y a un peu plus de cinq ans », révèle ce dernier.

La pomme, vecteur de tourisme

Désirant développer son offre de transformation alimentaire plus avant, l’entreprise se diversifie à l’interne et se présente aujourd’hui comme une des plus importantes cidreries du Québec et une destination agrotouristique à part entière.

À preuve : plus de 25 variétés de cidres sont offerts au sein d’une grande offre de produits du terroir et de plats confectionnés sur place (dont les réputées tartes), de vente et de cueillette de pommes fraîches et plus. « Cidrerie Milton offre un bar à cidre, qui permet aux visiteurs de découvrir différentes saveurs, dont certaines spécialités uniquement offertes sur place. Le menu de sandwichs, de soupes, de muffins, de jus, de gelée et de goûters disponible au bistro a été spécialement concocté en accord avec les cidres, ce qui permet une expérience unique », conclut M. Lasnier.

À noter : en plus du verger ouvert à l’autocueillette, le site offre une aire de jeux, une miniferme et des balades de tracteur pour les familles. Pour sa part, la boutique contribue également à l’offre globale avec plus de 300 accessoires et produits transformés exclusifs par rapport à une quarantaine disponible dans les différents points de distribution.

ÉDITEUR :

Benoit Chartier

RÉDACTEUR EN CHEF :

Martin Bourassa

ADJOINTE À LA RÉDACTION :

Annie Blanchette

TEXTES ET COORDINATION :

Yves Rivard

CONTRÔLEUR :

Monique Laliberté

DIRECTEUR DU TIRAGE :

Éric Archambault

DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ :

Guillaume Bédard

ADJOINT AU DIRECTEUR

DE LA PUBLICITÉ :

Simon Cusson

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION : Alex Carrière

PUBLICITAIRES : Louise Beauregard

Manon Brasseur

Luc Desrosiers

Linda Douville

Michel Marot

Brigitte O’Connor Isabelle St-Sauveur

PUBLIÉ PAR:

TÉL. : 450 773-6028

TÉLÉCOPIEUR : 450 773-3115

SITE WEB : www.dbc.ca COURRIEL : admin@dbc.ca

Publié 12 fois par année par DBC Communications inc. 655, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5G4 Imprimé par Imprimerie Transcontinental SENC division Transmag, 10807, rue Mirabeau, Ville d’Anjou Québec H1J 1T7. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada Copyright® Tous droits réservés sur les textes et les photos. Les articles sont la responsabilité exclusive des auteurs. Prix d’abonnement : 1 an (taxes incluses)...............40

- Plus de 30 000 pommiers

- 80 employés

- 51 variétés de pommes (dont une dizaine offerte à l’autocueillette)

- 15 cuves de fermentation

- 2 millions de canettes produites annuellement

- 1500 points de ventes au Québec (épiceries, SAQ, restaurants, etc)

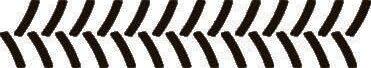

27 000 exemplaires distribués dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe et par Postes Canada aux producteurs agricoles dans les régions suivantes : Montérégie-Est Montérégie-Ouest Centre-du-Québec

Prochaine édition 16 octobre 2025

Spécial Grande culture + production bovine

Yves Rivard GTA

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) est un organisme de concertation qui définit et met en œuvre des stratégies répondant aux besoins de l’industrie de la transformation alimentaire en matière de promotion, de formation et de gestion des ressources humaines. Partenaire des entreprises en transformation alimentaire sur l’ensemble du territoire québécois, le CSMOTA réalise des initiatives qui créent de la valeur et qui sont des leviers pour le développement de la main-d’œuvre de l’industrie. Jacqueline Pelletier, qui en est la directrice générale, répond à nos questions et annonce un nouveau diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie de la transformation alimentaire à paraître sous peu.

GTA : Le dossier de la francisation en entreprise semble être au cœur de vos nombreuses interventions. À quoi ressemble le portrait actuel? De nouvelles initiatives sont-elles à prévoir?

Jacqueline Pelletier : Depuis plus de cinq ans, nous offrons la francisation afin de répondre à la demande de

l’industrie de la transformation alimentaire. En 2024-2025, 1137 participants ont été formés dans le secteur. Plusieurs partenaires œuvrent conjointement avec le CSMOTA pour la diffusion en présentiel et en virtuel. Les formations couvrent les niveaux de 1 à 7. Actuellement, on sent la pression de la part des transformateurs qui doivent veiller à ce que les employés visés atteignent le niveau 4 d’ici 2028, en accord avec les normes ministérielles. Notre subvention est très appréciée, notamment pour sa flexibilité en matière de nombres d’heures, jugé très satisfaisant, et facile d’accès.

GTA : Quel est le diagnostic sectoriel actuel de la main-d’œuvre au Québec, plus particulièrement par créneau et/ou région?

J.P. : Le prochain diagnostic sera présenté par secteurs d’activité et par région administrative. C’est un outil qui fournit des informations importantes sur l’emploi dans le milieu de la transformation alimentaire, tout en proposant des recommandations qui nourriront les réflexions visant l’organisation des actions pour les trois prochaines années. Lorsqu’on étudie les enjeux actuels et anticipés en regard avec la gestion des RH du secteur, on note plusieurs contex-

tes importants : les départs à la retraite massifs, les enjeux de transferts de connaissances aux plus jeunes employés, le perfectionnement en situation de travail et une baisse du nombre d’inscriptions aux programmes d’études. Ce qui se traduit par une pression à la hausse sur l’industrie qui nécessite ces compétences dans leurs usines. En 2024, le secteur de la transformation dénombrait environ 10 400 travailleurs étrangers temporaires. Dans le contexte où le gouvernement fédéral limite leur embauche à 20 % des effectifs dans un milieu de travail, plusieurs entreprises tentent de hausser le niveau de francisation de leurs employés afin de leur permettre d’obtenir un autre statut, celui de la résidence permanente, ou doivent se résigner à laisser partir des employés. Sinon, les employeurs doivent tenter de recruter de la nouvelle main-d’œuvre.

GTA : Observe-t-on des tendances?

J.P. : Nous analysons actuellement les nouvelles données. À prime abord, on note des demandes d’employeurs qui prévoient des besoins importants dans certains postes à court et moyen termes, plus précisément en matière de contrôle de la qualité. Le CSMOTA travaille de manière proactive dans l’élaboration d’activités

visant à promouvoir les divers programmes tant au collégial qu’au niveau universitaire, en collaboration avec ces établissements. L’objectif est et demeure d’assurer la relève de ressources humaines qualifiées et compétentes dans le secteur de la transformation alimentaire.

Formations actuelle et réalités futures

GTA : L’arrivée de l’intelligence artificielle et la croissance de l’automatisation de certains procédés vous force-t-elle à réfléchir, en amont, sur la restructuration que ces deux réalités exigeront en matière de ressources humaines?

J.P. : Oui. L’automatisation vient redéfinir l’organisation du travail de certaines fonctions, et vient l’enrichir. Je m’explique. Les électromécaniciens, qui ont à travailler avec différents systèmes, différentes machines, et les opérateurs voient leurs activités être bonifiées par cette nouvelle réalité. Par exemple, un travailleur autrefois employé sur une chaîne de production au contrôle de la qualité pour ses seules capacités visuelles voit son travail passer dorénavant par une interface tactile, qui permet de consulter la conformité du produit selon divers paramètres. La fonction s’en

trouve enrichie. Donc, dans ces cas-là, il n’y a pas de perte d’emploi.

GTA : Où en est-on avec l’appel de projets Formation pour la résilience et la compétitivité en emploi (FORCE), qui pourrait certainement changer la donne pour plusieurs employeurs?

J.P. : Les composantes d’appel de ce projet, proposé par le Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale du Québec au printemps dernier en réaction aux menaces d’imposition de tarifs douaniers américains, a été étudié par le CSMOTA. Nous avons réfléchi à des projets susceptibles de soutenir les gestionnaires et les superviseurs dans un tel contexte et de développer les compétences des électromécaniniens et des opérateurs. Au final, décision a été prise de déposer ces projets dans un autre appel à projets, soit Impulsion-Compétences, qui vise l’amélioration de la productivité des entreprises et celle de l’employabilité de la main-d’œuvre par le développement des compétences et la requalification.

Nouveaux chiffres, nouvelle donne?

GTA : À quelle fréquence les différents indicateurs RH du CSMOTA sont-ils actualisés? Les plus récents datent de

2022, moment charnière pour plusieurs entreprises et travailleurs, pandémie oblige. Le portrait général ne risque-t-il pas d’être différent et de nécessiter davantage d’interventions plus ciblées?

J.P. : Effectivement, depuis la pandémie, le portrait de l’industrie a changé. Si l’on s’attend à ce que les indicateurs RH en matière de taux de roulement, de taux de rétention et d’absentéisme demeurent assez similaires, le taux de chômage, notamment chez les jeunes, inquiète. Le CSMOTA est impliqué dans des initiatives visant à rapprocher les clientèles éloignées du marché du travail à notre industrie. Nous misons sur la diversité des postes disponibles, la contribution à un secteur essentiel, la stabilité d’emploi, etc. Étonnament, plusieurs jeunes détiennent un diplôme, mais semblent incapables de se trouver un travail.

GTA : Ils veulent travailler, mais selon leurs conditions…

J.P. : C’est une affirmation qui s’applique pour certains candidats disponibles pour l’emploi. La difficulté des jeunes à trouver un emploi soulève diverses hypothèses, dont la question d’adéquation entre la formation académiques et les besoins de main-d’œuvre des entreprises. Cela dit, le nouveau diagnostic nous dévoilera

Pelletier, directrice générale du CSMOTA. Photo : gracieuseté

certainement des informations qui nous permettront d’agir sur ces enjeux en collaboration avec des partenaires.

GTA : L’année 2026 verra la tenue de la 20e édition de votre colloque annuel. Peut-on s’attendre à des dévoilements spéciaux, à des événements particuliers?

J.P. : Oui. De plus, l’année 2026 marquera notre 25e anniversaire de fondation. Si nous en profiterons pour souligner nos

réalisations, l’événement sera également l’occasion de remercier nos différents partenaires de concertation dans notre mission, dont les trois objectifs sont et demeurent de soutenir la fonction RH de l’industrie de la transformation alimentaire, de promouvoir des formations pour répondre aux besoins en compétences de la main-d’œuvre, et de mettre en œuvre des stratégies de développement des RH pour l’industrie.

Les récoltes sont bien avancées, et une autre saison se termine progressivement pour plusieurs. Il devient intéressant de diversifier les produits de la ferme en transformant une partie des fruits de votre labeur.

Les producteurs qui font du miel pourront apprendre à transformer les produits de la ruche grâce à une formation qui sera offerte cet automne par l’ITAQ. Les participants feront des bonbons au miel plus d’autres douceurs et connaîtront davantage de caractéristiques du miel, de la cire d’abeille et de la propolis pour des fins d’apithérapie. Par ailleurs, à l’hiver, la fabrication artisanale d’hydromel sera à l’honneur à cet institut. D’une durée approximative de 22 heures, ce cours permettra de maîtriser chaque étape du procédé de production, de la dilution du miel jusqu’à la mise en bouteille.

D’une popularité grandissante, les produits de l’érable savent ravir les

papilles gustatives des consommateurs. Les producteurs acéricoles pourront encore une fois se perfectionner dans les prochains mois afin de leur offrir une gamme de produits diversifiés. Que vous soyez débutants ou expérimentés, une formation est là pour vous!

Nous sommes présentement à la recherche d’un formateur pour offrir des cours de perfectionnement en Montérégie-Ouest, n’hésitez pas à me contacter pour démontrer votre intérêt. Nous sommes d’ailleurs à recherche de producteurs agricoles souhaitant faire une formation sur la lyophilisation des aliments. C’est une technique de conservation des aliments par séchage par le froid en les congelant puis en les déshydratant sous vide. Contactez-moi si vous désirez en savoir davantage.

Si vous considérez transformer des produits de votre ferme pour ensuite les vendre aux consommateurs, il est important de penser à l’hygiène et la salubrité des aliments. Si vous avez des questions sur les normes à respecter, n’hésitez pas à contacter la personne responsable de la transformation alimentaire au MAPAQ de votre région. Par la suite, vous pourrez chercher une formation sur ce sujet, soit en ligne ou en présence pour les gestion-

naires et les manipulateurs, dans notre catalogue. Vous le trouverez sur le site Internet de la Fédération de l’UPA de la Montérégie dans la section formations.

Pour aider financièrement la relève agricole

Sur un tout autre ordre d’idée, il n’est pas aisé pour la relève agricole d’acquérir des terres ou de l’immobilier agricoles pour démarrer leur projet de production. Saviez-vous qu’il existe différentes ressources et plusieurs programmes pour aider les jeunes pousses à réaliser leurs ambitions? L’ARTERRE offre des services de jumelage et d’accompagnement pour les producteurs désirant céder une partie ou la totalité de leur entreprise, les aspirants-agriculteurs voulant s’établir en agriculture, qu’ils soient issus ou non du milieu agricole, et aux propriétaires fonciers souhaitant valoriser leurs terres et actifs. Vous pouvez visiter leur site Internet pour avoir plus d’information : arterre.ca. De plus, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) met à la disposition des futurs et nouveaux producteurs agricoles un document élaboré avec le SCF Conseils qui regroupe les programmes disponibles pour les aider dans leurs

projets. Il est dans la section répertoire de leur site. Pour avoir plus d’information sur l’offre variée en formations agricoles en Montérégie, consultez le catalogue des formations U+ sur le site www.upa. qc.ca/producteur/formations ou Valérie Plante au 450 454-5115 au poste 6286 ou par courriel : vplante@upa.qc.ca.

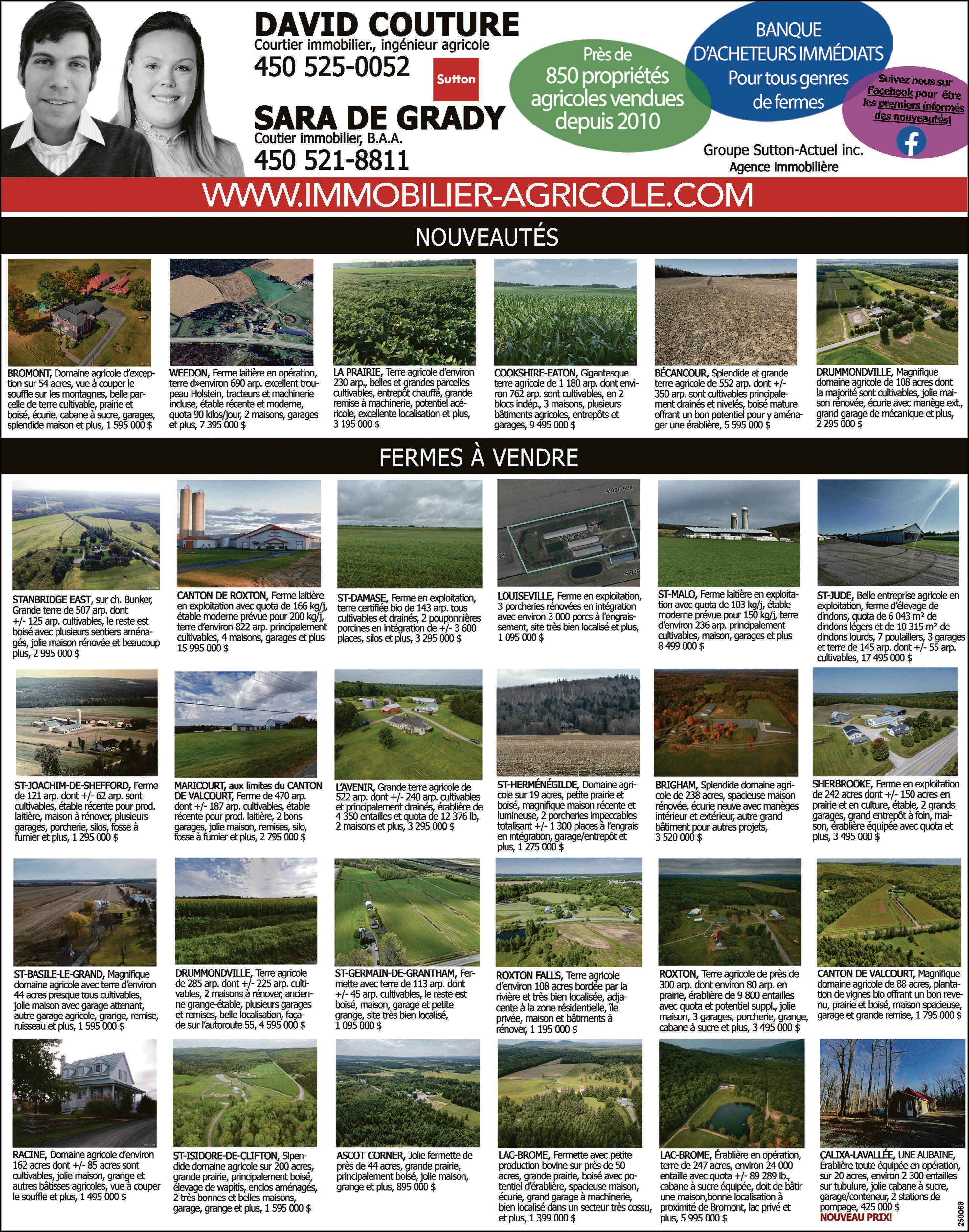

Rien de plus petinent que de sonder l’opinion d’entrepreneurs en construction spécialisés dans l’agricole pour apprendre comment se porte le milieu. Cinq questions ont été posées à trois d’entre eux.

Q1 – Peut-on identifier actuellement des tendances en matière de construction agricole, notamment au chapitre des matériaux?

Q2 – Qu’en est-il de la division des espaces au sein des bâtiments qui accueillent des cheptels? Quel est l’impact des nouvelles normes en matière de bien-être animal à cet égard?

Alexandre Joubert

Constructions J.C. Élite | Roxton Falls

Q3 – La construction, l’agrandissement, la modernisation ou l’adaptation d’un bâtiment agricole représente souvent un investissement considérable. Les producteurs agricoles et agroalimentaires construisent-ils plus grand ou plus petit qu’il y a 25 ou 30 ans? Mesuret-on en amont de projet l’impact de la construction sur la valeur globale de la ferme?

Q4 – Concrètement, en quoi les changements apportés à la Loi sur les architectes et à la Loi sur les ingénieurs ont-ils modifié votre manière de travailler?

Q5 – Un projet réalisé dont vous êtes particulièrement fier?

Q1 – On note une forte tendance pour les matériaux durables et faciles d’entretien, tels l’acier galvanisé et l’acier prépeint, souvent combinés avec du bois. À l’intérieur, on trouve souvent du PVC lisse ou ondulé pour faciliter le lavage des installations et respecter les normes sanitaires. On les construit pour les 30, 40 années à venir.

Q2 – C’est bien différent d’autrefois. On ne parle plus simplement de quatre murs et un toit, mais bien de circulation libre, de ventilation, de confort. Par exemple, pour la production laitière, il faut aujourd’hui prévoir des corridors de circulation vers les robots de traite, des zones de repos, des aires de vêlage et des systèmes d’alimentation adaptés, etc. L’objectif est de conférer un meilleur mode de vie aux animaux et de contribuer à l’efficacité des producteurs.

Q3 – On construit actuellement plus grand. Le nombre de pieds carrés nécessaires pour une vache est beaucoup plus important de nos jours. Les agronomes et les accompagnateurs bancaires associés aux projets visent, en amont, à ce que chaque pied carré d’un projet soit justifié et productif. Je dirais que l’on construit actuellement de 75 % à 100 % plus grand, et ce, pour le même nombre de bêtes.

Richard Deslandes Constructions Deslandes | Saint-Liboire

Q1 – De plus en plus, les assureurs demandent à ce que les bâtiments soient résistants aux incendies et aux importantes charges de neige et de vent. On note aussi une tendance du côté du facteur d’efficacité énergétique d’un bâtiment depuis les dernières années. Ça représente un plus grand investissement, mais il est possible de réaliser des économies sur la durée.

Q2 – Les nouvelles normes en matière de bien-être animal exigent, entre autres, la circulation libre pour les vaches et le détassement des volailles. Ça demande davantage d’espace, donc un investissement plus important.

Q3 – Ils optent pour construire plus grand. Cela s’explique par le fait qu’il y a moins de producteurs pour une demande souvent croissante. Ceux qui restent font le choix d’agrandir leurs installations. Par exemple, pour les grandes cultures, acquérir de nouveaux équipements nécessite davantage d’espace garage et ainsi de suite.

Q4 – Puisqu’un ingénieur et un architecte signent des plans de construction, notre travail consiste désormais à réaliser le concept pour le client, pour les assureurs. Les calculs de fondation et l’élaboration de la structure sont davantage figurés. Cela a simplifié le travail puisque tout le monde suit le même plan.

Q5 – Il y en a plusieurs. Je citerais, dans la volaille, des projets réalisés pour Sollio, Boire & Frères et la Famille Ménard, qui est passée depuis dans le giron d’Olymel.

Luc Trahan Consumaj | Saint-Hyacinthe

Q1 – On note de plus en plus de produits plastifiés dans l’agricole et dans les poulaillers et de la tôle commerciale, plus résistante, comme celle employée dans les toitures à faible pente. Le bois d’ingénierie est aussi populaire, mais le nouveau Code de construction du Québec, qui entrera en vigueur en 2026, pourrait changer la donne, notamment en rapport avec les charges latérales liées au sismique et relatives aux normes d’ossature légère et de bâtiments multi-étages.

Q4 – Cela a contribué à une collaboration accrue avec ces professionnels, même si notre entreprise était déjà bien familière avec ces méthodes et pratiques puisque nous œuvrons aussi dans le résidentiel et le commercial. Je suis d’avis que l’implication d’ingénieurs agricoles dans le processus est une excellente chose. Toutes les parties en sortent gagnantes.

Q5 – Plusieurs me viennent en tête, mais j’irais pour le projet que nous terminons présentement à Sainte-Angèle-deMonnoir, celui de la Ferme Clauberg, un complexe laitier de plus de 30 000 pi2 intégrant trois robots de traite. Il a fallu agir rapidement dans ce dossier à la suite de l’incendie du bâtiment l’an dernier. Nous avons tenu des réunions de chantier en amont avec tous les corps de métier, question de bien coordonner les opérations afin de nous suivre un après l’autre. L’objectif : constituer le seul interlocuteur afin de bien mener le projet à terme.

Q2 – Si l’on parle de volaille, la tendance est à l’élimination des divisions au profit de zones grillagées. Pour rappel : le Code de construction 2020 limitait les espaces à 4800 m2, ce qui ne sera plus le cas dès octobre 2026. Du côté de l’élevage, exception faite de la zone de vêlage, c’est désormais plus ouvert que fermé en matière d’espace, de division.

Q3 – Définitivement plus grand. Vu les nouvelles normes d’élevage, les producteurs n’ont pas le choix. La superficie de l’ensemble des bâtiments d’élevage a facilement doublé, sinon plus, au cours des dix ou quinze dernières années. L’impact sur la valeur de la ferme ne sera pas immédiat, car la plupart du temps, investir dans un agrandissement signifie un prêt, une dette.

Q4 – Le fait de ne plus pouvoir émettre de plan ou de devis avant l’architecte constitue probablement le plus grand impact, ce qui demande davantage de temps qu’auparavant. Cela dit, l’architecte spécifie le principe de résistance au feu par rapport aux limites de propriété. Par exemple, dans un cas donné, pour qu’un bâtiment bénéficie d’une résistance d’une heure, on doit appliquer quatre couches de gypse de type X. C’est assez impressionnant.

Q5 – La Ferme Mystique, actuellement en construction à Mirabel, en est certainement un. Il s’agit d’un projet en bois d’ingénierie, plus précisément une étable à stabulation libre intégrant un carrousel de traite, qui vise la limite permise en matière de superficie, soit d’environ 4700 pi2. Un beau projet avec de bons propriétaires et une belle relève.

Dans ce quatrième numéro d’InfoMARIA, l’IQDHO poursuit sa mission de diffusion des innovations technologiques en horticulture ornementale avec une nouvelle sélection d’outils concrets, testés ou émergents.

Ce bulletin met en lumière des solutions pensées pour optimiser vos opérations en serres, pépinières, gazonnières et plantations d’arbres de Noël. Certaines de ces technologies sont développées ici, d’autres ailleurs, mais toutes partagent visent à répondre à vos besoins d’automatisation, de gestion intelligente et d’économie de ressources.

TEMPÉRATURE DES PLANTES :

CAPTEUR INFRAROUGE

Développée par Aranet, le capteur infrarouge mesure la température à la surface des feuilles, un indicateur clé pour évaluer le déficit de pression de vapeur (DPV) dans les serres.

• Mesures sans contact : grâce à un thermomètre infrarouge monté sur un bras réglable, le capteur effectue des lectures précises sans toucher les plantes, évitant ainsi tout stress. Les mesures de température optimales se font à 20 cm des feuilles environ.

• Analyse du stress végétal : combiné aux données d’humidité relative, il permet de calculer le DPV, indicateur essentiel pour ajuster l’irrigation et prévenir le flétrissement ou l’excès d’eau.

• Installation rapide : le support aimanté facilite la fixation sur les structures métalliques des serres.

• Connexion à la plateforme Aranet Cloud : les données sont centralisées pour une analyse en continu et un ajustement précis des conditions climatiques. Distribué au Québec par Damatex Inc. (Terrebonne).

DÉPISTAGE INTELLIGENT DES INSECTES : DIOPSIS

Développée par DIOPSIS, ce robot est conçu pour automatiser la détection des insectes volants en pépinière, directement dans les rangées de production, en plein champ.

• Technologie de capture et d’analyse : muni de caméras et d’un écran jaune attractif (avec ou sans phéromones), le robot attire les insectes et capture leur image.

consultation et analyse, en plus de vous générer un rapport de dépistage.

• Suivi facile : vous pouvez consulter l’historique des populations et suivre leur évolution à l’aide de graphiques interactifs sur le portail web Diopsis, avec accès aux photos des captures.

• Alimentation flexible : fonctionne 24/7 grâce à une alimentation par secteur (220 V) ou via un système autonome solaire + batterie (12 V).

des allées étroites ou en serres. Transportez vos pots sans effort et sans maux de dos avec ce chariot intelligent!

• Transport efficace : il peut déplacer plus de 100 pots en un seul voyage, selon leur taille.

• Adaptabilité maximale : les dents sont ajustables selon les formats de pots et de plateaux utilisés, permettant une grande flexibilité.

• Conçu pour les petits espaces : avec une largeur de 90 cm, il est parfait pour les lieux où les chariots élévateurs sont trop encombrants.

• Analyse par intelligence artificielle : DIOPSIS identifie les espèces, compte les individus et estime leur biomasse. Toutes les données sont transmises vers une plateforme en ligne pour

Démonstrations technologiques MARIA à la journée de l’assemblée générale annuelle de l’IQDHO, en collaboration avec l’AQPP Découvrir des technologies innovantes pour les entreprises du secteur grâce à des démonstrations sur le terrain dans le cadre du projet d’initiative de veille MARIA mené par l’IQDHO en collaboration avec Québec Vert et Zone Agtech. Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026. Venez échanger avec des experts et des collègues de l’industrie et plus encore à Saint-Amable, le 24 septembre.

MANUTENTION, LOGISTIQUE, ESPACEMENT : MINI JACK Développée par Seed2Soil, le Mini Jack est un transporteur motorisé conçu pour déplacer et espacer facilement une grande quantité de pots, que ce soit dans

Journée de démonstrations technologiques MARIA en champ pour les gazonnière

Un événement unique organisé dans le cadre du projet d’initiative de veille MARIA (Modernisation, Automatisation, Robotisation, Intelligence artificielle). Nous espérons la présence des producteurs de gazon, surintendants de golf et producteurs horticoles ornementaux. Près d’une dizaine de technologies seront en démonstration dans un contexte de production réel : innovations en machinerie, tondeuses autonomes, capteurs, agriculture de précision, cartographie des sols, diagnostics de santé des sols, et plus!

• Motorisation pratique : équipé de moteurs de roues électriques, il se déplace facilement même sur terrain irrégulier, avec commandes intuitives sur les poignées.

• Ergonomique et économique : en réduisant l’effort physique des employés, il contribue à prévenir les blessures tout en augmentant la productivité. Léger et abordable, il offre un retour sur investissement rapide.

Le 25 septembre 2025, chez Gazon Bastien, à Terrebonne.

Pour des informations supplémentaires sur le projet et pour vous inscrire aux deux journées de démonstrations :

L’IQDHO, l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale, est un centre d’expertise unique au Québec

3230, rue Sicotte, Bureau E-307 Saint-Hyacinthe, QC J2S 2M2 Téléphone : 450-778-6514 info@iqdho.com | www.iqdho.com (remplir les formulaires d’inscription dans la section Calendrier du site)

Suivez nos infolettres et notre page Web pour découvrir comment MARIA peut donner un nouvel élan à votre entreprise.

Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel

Expo-Champs s’est tenue pour la dernière fois à Saint-Liboire, du 26 au 28 août, avec une édition en grand. L’annonce du déménagement l’an prochain a été accueillie avec surprise par les exposants présents.

« Nous avons pris la décision de ne pas renouveler notre bail qui vient à échéance le 31 octobre 2025. Le site ne répondait plus aux besoins futurs. Les conditions et le type de sol argileux du site de Saint-Liboire ne conviennent plus pour faire face aux défis économiques et aux changements climatiques. Vous l’aurez constaté au fil du temps, malgré plusieurs travaux, le terrain ne se relève pas des événements de pluie extrême vécus au cours des dernières années. Il est de notre responsabilité de garantir un environnement de qualité pour votre exposition, et cela nous était plus possible sur ce site », peut-on lire dans la lettre adressée aux exposants.

nous avons eu les pieds dans l’eau souvent dans les dernières années », a commenté Kim Pinard, spécialiste de la qualité du lait chez Jolco Centre Lely. À l’inverse, Daniel Ménard, représentant technique pour Yokohama, n’a jamais eu de problème en 10 ans avec son kiosque, car il est situé près de l’entrée. Il peut néanmoins comprendre la décision et reste optimiste. « Ça ne changera rien pour moi. Ça demeure la plus belle exposition », a-t-il lancé.

Bien qu’ils comprennent le choix basé sur les conditions météorologiques, certains craignent d’avoir moins d’espace. C’est le cas des représentants pour les tracteurs Deutz-Fahr. « Nous serons probablement présents l’an prochain, mais nous nous posons beaucoup de questions relatives à la grandeur du site. Nous allons possiblement apporter simplement notre tracteur le plus récent », a déclaré un responsable des ventes, Réal Tremblay.

On y apprend que l’édition 2026 se tiendra sur le site de l’Expo agricole à Saint-Hyacinthe en attendant que de nouvelles terres soient trouvées pour celle de 2027.

« Nous avons fait part de notre décision le 25 août, tout juste avant l’événement, car nous voulions justement prendre le pouls des entreprises et des

agriculteurs sur place et c’est justement ce que nous avons eu. Nous avons même reçu des suggestions pour un futur emplacement », a expliqué David Messier, directeur général de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe (SASH), qui chapeaute Expo-Champs.

Pour le moment, la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe a deux terrains en vue pour s’installer pour de bon dans deux ans. Les détails pour la programmation de la prochaine édition, qui en sera une de transition, seront dévoilés lors du Salon de l’agriculture en janvier 2026.

Réactions

Comme David Messier s’y attendait, ce sont plutôt des questionnements qui sont ressortis des discussions plutôt que des positions claires quant au déménagement. « Ce que je vais en penser va vraiment dépendre du futur site. C’est certain que ce sera peut-être bénéfique alors que

Une réussite malgré la pluie

Cette année, la météo aura été en partie favorable, au grand plaisir des 15 912 visiteurs qui se sont présentés à Saint-Liboire. Contrairement à 2024, le montage s’est fait sous le soleil. C’est d’ailleurs le beau temps des jours précédant l’événement qui a permis de tenir les démonstrations de destruction de roches. D’ailleurs, il n’a pas encore été statué si des démonstrations auront lieu l’an prochain.

Le retour de la clinique de pneus après quelques années d’absence a aussi été un succès. Le but était de démontrer la réalité de la compaction des sols, un sujet chaud actuellement chez les agriculteurs. Le concours du plus beau kiosque en était aussi à sa 2e édition et nombreux ont été les exposants à faire des aménagements en grand. C’est RAD Équipements qui a remporté les honneurs avec son escalier de plus de 20 pieds de haut.

Mélanie Poirier

Agronome, conseillère en agroenvironnement, Direction régionale de la Montérégie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

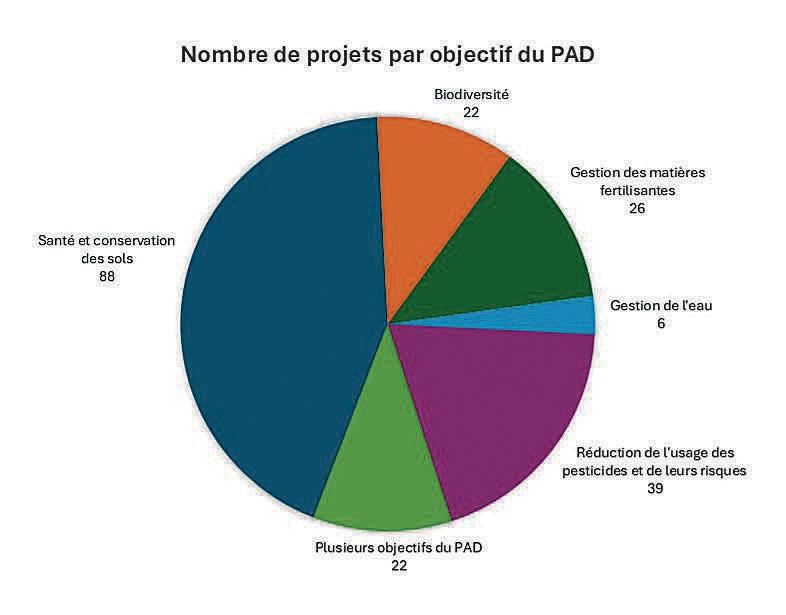

Le Plan d’agriculture durable (PAD) 2020-2030, lancé il y a près de cinq ans, vise cinq objectifs :

1. Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l’environnement.

2. Améliorer la santé et la conservation des sols.

3. Améliorer la gestion des matières fertilisantes.

4. Optimiser la gestion de l’eau.

5. Améliorer la biodiversité.

Découlant de ces objectifs, des actions régionales ont été entreprises en complémentarité avec les actions provinciales. Voici donc un résumé de cette grande démarche en Montérégie.

Des projets mobilisateurs

Dans les cinq dernières années, 200 projets collectifs ont été mis en place. Ils se classent en trois catégories : les activités de démonstration et d’information en agroenvironnement, les cohortes et les projets d’envergure.

favorables à la biodiversité ou les pratiques de gestion des matières fertilisantes. Voici un aperçu de quelques projets réalisés depuis le déploiement du PAD.

Améliorer la santé et la conservation des sols

• Plusieurs cohortes ont contribué à l’augmentation des superficies occupées par des cultures de couverture ou à l’ajout d’une culture dans les rotations. Elles ont mobilisé plus de 180 entreprises participantes, tant en productions horticoles qu’en grandes cultures.

Terre en partenariat avec Les Moulins de Soulanges, a permis le développement de cette filière en Montérégie.

Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l’environnement

En vue de lutter contre la propagation de l’amarante tuberculée, une mauvaise herbe envahissante et résistante à certains pesticides, un projet collectif a été lancé en 2019, en collaboration avec le Groupe PleineTerre. L’objectif était d’accompagner les entreprises agricoles de la Monté-

ciale, soit le Plan d’intervention phytosanitaire pour lutter contre l’amarante tuberculée. L’initiative permet aux producteurs touchés de bénéficier de services d’identification et de soutien pour la mise en place d’une stratégie de lutte.

Améliorer la biodiversité

• Cinq cohortes ont été formées avec des producteurs motivés qui souhaitaient être mieux outillés pour réaliser des aménagements favorables à la biodiversité dans leur entreprise. Ils ont pu faire des visites sur le terrain et discuter en groupe autour des différents types d’aménagement, ce qui leur a permis de faire des choix éclairés qui répondent à leurs besoins.

• Parmi les projets collectifs réalisés, une démarche de sensibilisation au déclin des pollinisateurs indigènes a vu le jour au cours des dernières années. L’objectif était de fleurir des fossés disponibles, les entretenir adéquatement et les maintenir en vue d’offrir un habitat favorable aux pollinisateurs indigènes présents.

Ce ne sont que quelques exemples de réalisations parmi toutes celles accomplies en Montérégie au cours des dernières années. En effet, de nombreux partenaires et des entreprises agricoles ont mis la main à la pâte afin de répondre aux objectifs du PAD. Voilà qui soutient le milieu dans l’adoption de pratiques respectueuses de l’environne-

La région amorce maintenant la réflexion sur les actions qu’elle sou-

Patrick Brassard

Ph.D., ing., Chercheur en génie agroenvironnemental, IRDA

En production porcine, la gestion et l’épandage du lisier constituent le deuxième poste d’émissions de gaz à effet de serre (GES) après l’alimentation, représentant près de 30 % du bilan total d’une ferme type. Le lisier génère deux GES majeurs : le méthane (CH₄), produit en conditions anaérobies lors de l’entreposage, et le protoxyde d’azote (N₂O), émis surtout au champ.

À partir de données issues de projets de recherche et de la littérature scientifique, Patrick Brassard et ses collègues ont réalisé une étude* afin d’évaluer comment certaines pratiques de gestion du lisier peuvent améliorer le bilan GES en

production porcine. Leur analyse repose sur une ferme naisseur-finisseur de référence comptant 303 truies et 7441 porcs vendus par an.

Dans cette ferme représentative, le bâtiment utilise des planchers lattés avec évacuation hebdomadaire du lisier.

Celui-ci est entreposé dans une fosse extérieure non couverte, puis épandu par aéroaspersion basse sur des cultures annuelles. Dans ce contexte, la gestion des lisiers génère environ 1058 tonnes de CO₂ équivalent par année, soit près du tiers de l’empreinte totale de la ferme selon un bilan théorique.

Scénario 1 – Optimiser les pratiques

Le premier scénario explore des ajustements simples à coûts minimes :

• au bâtiment : vidange plus fréquente des dalots et réduction de 2˚C de la température ambiante pendant l’hiver;

• à la fosse : trois vidanges annuelles, dont une complète tardive au printemps;

• au champ : incorporation rapide du lisier.

Ces mesures permettraient de réduire de plus de moitié les émissions liées au

lisier, soit l’équivalent de 206 voitures parcourant 15 000 km par an. Cette baisse repose surtout sur la diminution des émissions de méthane et d’ammoniac, précurseur du N₂O.

Scénario 2 – Lisiothermie et acidification

Ce scénario combine récupération de chaleur du lisier (lisiothermie) et acidification par ajout d’acide sulfurique. La première réduit la volatilisation de l’ammoniac et la production de méthane au bâtiment; la seconde amplifie ces effets durant l’entreposage. Dans ce cas, les émissions de GES liées au lisier chuteraient d’environ 66 % par rapport au scénario de référence, en tenant compte de l’incorporation au champ.

Scénario 3 – Séparer et valoriser

Ce scénario intègre des innovations. Une gratte sépare le lisier sous les lattes. La fraction liquide est aérée et valorisée comme fertilisant à teneur élevée en azote. La fraction solide, riche en matière organique et en phosphore, est valorisée par digestion anaérobie (biométhanisa-

tion), produisant du biogaz utilisé comme bioénergie. Le digestat est utilisé comme engrais. Cette approche pourrait éliminer complètement les émissions liées au lisier, tout en compensant une partie des émissions provenant d’autres sources.

L’étude de ces scénarios démontre qu’un ensemble intégré de pratiques – des ajustements opérationnels à faible coût jusqu’aux solutions technologiques - permettrait de réduire de 17 % à 48 % les émissions nettes d’une ferme porcine québécoise type. Les fosses à lisier, responsables de plus de 22 % des émissions totales, constituent donc un levier majeur de réduction. En somme, chaque entreprise peut choisir sa voie en fonction de ses réalités techniques et économiques, tout en contribuant de façon mesurable à la transition climatique du secteur porcin québécois.

* L’étude a été réalisée en collaboration avec le CDPQ), le CDAQ et l’Université Laval, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec (Programme d’appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire).

Bony

Don Pierre Agronome, conseiller en économie et gestion, Direction régionale du Centredu-Québec, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Bien que le secteur agricole regorge d’occasions, il est également confronté à d’importants risques et défis. Les dirigeants d’entreprise agricole se préoccupent de la protection d’une marge bénéficiaire satisfaisante, car elle est essentielle à la pérennité de leurs activités. Dans un contexte marqué par la volatilité des prix et la hausse des coûts de production, il devient impératif d’adopter des stratégies efficaces pour gérer cette marge de manière optimale.

Qu’est-ce que la marge bénéficiaire nette en agriculture?

Celle-ci correspond à la différence entre les revenus générés par l’exploitation agricole et les coûts engagés pour la production. Elle évalue le pourcentage du chiffre d’affaires que conserve l’entreprise après le paiement des frais d’exploitation, des frais d’intérêts et des impôts.

Voici la formule pour la calculer :

Bénéfice net = ProduitsFrais d’exploitation - Frais administratifs - Frais financiers + Autres produits (Autres charges)

Marge bénéficiaire = Bénéfice net / Chiffre d’affaires (%)

une fixation judicieuse des prix de vente, renforce la compétitivité et contribue à la croissance ainsi qu’à la pérennité de l’entreprise.

Une marge de 20 % représente un résultat satisfaisant. Toutefois, elle peut varier grandement d’un secteur à l’autre. Elle est un indicateur clé du degré de rentabilité des activités de l’entreprise. Pour préserver et améliorer cette marge, certaines pratiques s’avèrent particulièrement efficaces. Parmi elles, deux retiennent l’attention : le contrôle rigoureux des coûts de production et la diversification des activités.

Contrôler ses coûts de production

Ceux-ci regroupent l’ensemble des charges nécessaires aux activités agricoles. La maîtrise des coûts de production est capitale. Elle facilite la prise de décisions éclairées, favorise une gestion plus efficace de l’exploitation, permet

Pour y parvenir, il est essentiel de s’équiper d’outils comptables performants. De nombreuses formations en ligne permettent également de mieux comprendre le calcul des coûts de production. Aujourd’hui, plusieurs logiciels de gestion sont à la disposition des producteurs qui souhaitent suivre rigoureusement leurs dépenses. Sur le site Agri-Réseau (www.agrireseau.net), il y a plusieurs calculateurs gratuits préparés par les conseillers régionaux du MAPAQ qui peuvent être d’une grande utilité dans la gestion d’une entreprise agricole. On y trouve entre autres des calculateurs sur le budget de trésorerie, sur le seuil de rentabilité et sur les coûts de production. Pour mieux contrôler les coûts et assurer la rentabilité de l’entreprise, il est utile de préparer un budget prévisionnel détaillé, d’utiliser des tableaux adaptés pour suivre les dépenses à la ferme et de bénéficier de l’accompagnement de professionnels en gestion. Les études du Centre d’études

sur les coûts de production en agriculture (CECPA) et les budgets du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) aident à comprendre et comparer ses coûts de production. Il est conseillé d’effectuer une bonne tenue de livres pour une meilleure gestion de sa trésorerie. Les réseaux Agriconseils peuvent d’ailleurs diriger les producteurs vers les conseillers appropriés pour atteindre leurs objectifs de rentabilité.

Diversifier ses activités pour plus de stabilité

Voilà une stratégie pertinente pour protéger la marge bénéficiaire d’une entreprise. L’entreprise qui développe une production complémentaire diversifie ses sources de revenus et amortit les risques financiers liés, entre autres, aux fluctuations des prix du marché. En outre, cela optimise les ressources disponibles.

Même s’il n’est pas facile de le quantifier, on observe au Québec un intérêt pour la diversification. Cette approche peut prendre diverses formes : introduction d’une nouvelle culture ou espèce animale, conversion partielle à l’agriculture

biologique, développement de l’agrotourisme ou de circuits courts comme la vente directe via des plateformes numériques, etc. Autant d’initiatives qui permettent non seulement de renforcer la résilience d’une entreprise agricole, mais aussi de valoriser le territoire et ses richesses. Toutefois, il est judicieux de bien réfléchir avant d’entreprendre une telle démarche, de prendre le pouls du marché et de bien analyser la concurrence ainsi que la règlementation entourant l’activité envisagée. Il est aussi crucial d’évaluer la situation actuelle de l’entreprise, comme les ressources disponibles et la capacité de l’équipe en place à gérer de nouvelles activités.

Plusieurs outils intéressants sur le sujet sont disponibles sur le site Agri-Réseau. Le site Web du CRAAQ (www.craaq.qc.ca) offre quant à lui un éventail de documents et de formations pouvant aider un producteur à atteindre ses objectifs de rentabilité. En s’outillant adéquatement et en s’entourant de ressources compétentes, le producteur augmente ses chances de maintenir une rentabilité durable dans un secteur en constante évolution.

Gérer des travailleurs peut causer des tourments. Quelques notions, trucs et outils de gestion donneront des compétences nouvelles aux employeurs agricoles. Valérie Côté a préparé quatre courtes formations en ligne pour aider les productrices et les producteurs agricoles à apprivoiser la bête noire. Ces formations sont autant d’occasions d’échanger entre gestionnaires.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail en 2022, les obligations des entreprises agricoles en matière de santé et sécurité ont augmenté drastiquement. La gestion de la santé et la sécurité du travail sont une obligation de l’employeur selon la loi, mais également un atout en matière de prévention des accidents, de performance des employés et de rétention du personnel. La formation Gestion de la santé et sécurité du travail à la ferme : comment faire et par où

commencer a pour but d’initier les producteurs à la gestion de la santé et la sécurité du travail dans leur entreprise et de les motiver à en faire plus afin d’offrir un environnement sécuritaire qui respecte les lois en vigueur. Les concepts présentés seront adaptés à la réalité agricole et aux défis actuels de la gestion des ressources humaines.

La formation Être superviseur en agriculture vise à outiller de façon concrète les superviseurs afin qu’ils aiment et s’investissent à fond dans la gestion et la supervision de la main-d’œuvre. La gestion des conflits et des employés difficiles est souvent leur hantise ainsi qu’une source de stress importante. Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite améliorer son leadership et sa communication pour être efficace et inspirant.

La formation Ressources humaines adaptées à mon entreprise agricole permet de structurer au minimum la gestion des ressources humaines. Les participants développeront des outils qui permettront de simplifier la communication et les interventions. La rétention ne passe pas seulement par le salaire, mais par un leadership et un ensemble de travail.

Une formation est consacrée à la gestion des conflits, les conflits familiaux et ceux avec les employés difficiles. Pour les conflits à l’intérieur de la famille, on parlera de communication, d’émotions et de besoins. On abordera également le rôle de l’employeur, les mesures disciplinaires et la gradation des sanctions.

Valérie Côté est copropriétaire d’une ferme laitière familiale et détentrice d’un

baccalauréat en ressources humaines. Elle a testé et amélioré toutes les stratégies et les outils qu’elle propose.

La première formation début le 5 novembre.

Pour en savoir plus et vous inscrire, consultez le Catalogue des formations à www.uplus.upa.qc.ca ou contactez Guylaine Martin, agr., répondante en formation agricole, tél. : 819 758-6401 poste 2702, gmartin@formationagricole.com