Con las baterías cargadas

Entrevista central

Marta

Cabeza,

Superintendenta de Electricidad y Combustible

Reportaje

El avance de las tecnologías de almacenamiento en Chile

Análisis

Diego Pardow, ministro de Energía

Entrevista central

Marta

Cabeza,

Superintendenta de Electricidad y Combustible

Reportaje

El avance de las tecnologías de almacenamiento en Chile

Análisis

Diego Pardow, ministro de Energía

Explora los desafíos de un entorno energético dinámico junto a Hitachi Energy.

www.hitachienergy.com

Reportaje Central Con las baterías cargadas

Análisis

Diego Pardow, ministro de Energía

Bernardo Severino, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, y asistente de investigación del Centro de Transición Energética Centra-UAI.

38 ANÁLISIS

Mauricio Funes, jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional de Energía

46 ENTREVISTA

Javier Carrasco, gerente general de Tinguiririca

Entrevista Central Marta Cabeza, Superintendenta de Electricidad y Combustible:

53 ACTUALIDAD

Proyecto eólico en Región de Los

Lagos por US$1.000 millones ingresa

a Sistema de Evaluación Ambiental

54 REACCIONES

Voces de la industria ante el nuevo

horizonte 2035 66

& ENERGÍA

Yahui Tracy Zhang, Business

Development Associate en Huawei

Power

Pía Suárez, presidenta de la Asociación de Mujeres en Energía de Chile 76 ANÁLISIS

Javier Tapia, director ejecutivo

Trasmisoras de Chile 80 ELECTROMOV

Radiografía al mercado de vehículos eléctricos del país 86 INFORME TÉCNICO

Eficiencia, control y desafíos en constante expansión 92 INFORME TÉCNICO

Por un tubo 98 LUZ VERDE AMBIENTAL 100 ACTUALIDAD

Consejo de ministros aprueba decreto de metas para los paneles fotovoltaicos

Reportaje

El avance de las tecnologías de almacenamiento en Chile

Nº 303 | JUNIO 2025

Revista Electricidad

ISSN 0717-1641

Revista Electricidad es publicada por:

Director Honorario Revista Electricidad: Roly Solís

B2B MEDIA GROUP

Gerente General: Cristián Solís (csolis@ b2bmg.cl)

Editora Revista Electricidad: Macarena Barriga (mbarriga@b2bmg.cl)

Periodista: Rodrigo Sánchez (rsanchez@b2bmg.cl)

Supervisor subrogante: Daniel Rojas

Gerente TI: Óscar Sánchez

Gerente Inteligencia de Mercados: Luis Ramírez

Gerente de Administración y Finanzas: Álex Céspedes

Encargado Suscripciones: Rubén Villarroel

Fotografía: Archivo B2B Media Group

Diseño Gráfico y Producción: Alfredo Eloy (www.alfreloy.com)

Revise diariamente:

Encuéntrenos en:

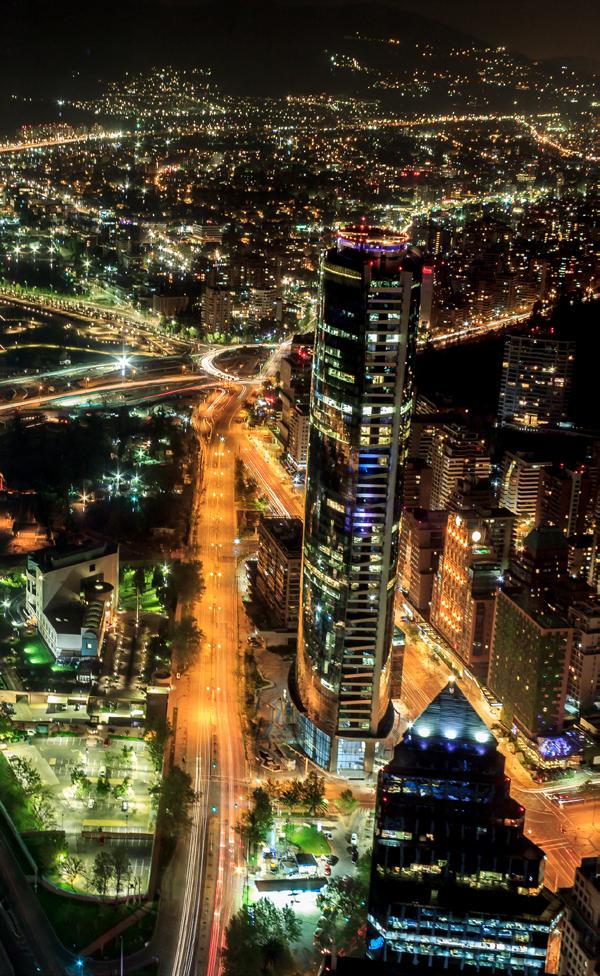

Sistemas de almacenamiento en Chile:

En el contexto de la transición energética, Chile ha comenzado a consolidar el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, en especial en baterías (BESS). El crecimiento sostenido de esta tecnología responde, en gran medida, a la necesidad de integrar eficientemente una matriz cada vez más dominada por fuentes renovables. Un hito clave en esta materia fue la promulgación de la Ley 21.505, en 2022, cuyo objetivo es incentivar la participación de energías renovables en la matriz energética mediante el fomento del almacenamiento y la promoción de la electromovilidad.

Desde el sector privado ya se observan avances relevantes. La compañía Engie, por ejemplo, impulsa los proyectos BESS Coya y BESS Tamaya, emplaza-

dos en sitios que anteriormente albergaban centrales diésel.

En el caso de los usuarios, el autoconsumo ha cobrado protagonismo, impulsado por mecanismos como el Net Billing, que permite inyectar a la red los excedentes de energía autogenerada. Sin embargo, los desafíos persisten. Uno de ellos son las limitaciones actuales que presenta el mercado de SSCC junto con la necesidad de establecer una estrategia nacional de almacenamiento. A lo que se suma las dificultades que enfrenta la valorización del almacenamiento.

Chile ha dado pasos relevantes, pero consolidar el almacenamiento como pilar del sistema eléctrico requerirá definiciones regulatorias de fondo y una planificación estratégica alineada con los desafíos de la descarbonización.

Desde el sector privado ya se observan avances relevantes. La compañía Engie, por ejemplo, impulsa los proyectos BESS Coya y BESS Tamaya, emplazados en sitios que anteriormente albergaban centrales diésel.

ESPECIALISTAS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

JUSTIFICAN LA RÁPIDA EXPANSIÓN DE ESTAS SOLUCIONES Y LOS RETOS QUE ENFRENTAN PARA SU CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO.

“ Esta tecnología nos permite ofrecer soluciones 24/7 a grandes consumidores industriales, lo que es cada vez más valorado en contratos de largo plazo”, Claudio Cepeda, BESS Senior Coordinator de Atlas Renewable Energy

Los números no mienten: al 31 de mayo de 2025, la capacidad instalada de Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) en construcción alcanzaba los 3.576 MW en Chile, con una autonomía promedio de 4,37 horas, según estadísticas de Acera. Esa cifra considera, en su gran mayoría, proyectos híbridos solares fotovoltaicos y BESS stand-alone. Otros 999 MW estaban en operación, 8.299 MW aprobados y 14.597 en calificación.

Una expansión acelerada de los SAE que pocos expertos vaticinaron a comienzos de la actual década y que promete seguir en aumento.

¿A qué factores atribuirla? Danilo Jara, director de Regulación y Políticas Públicas de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), argumenta que esta realidad se explica por una combinación de factores: “Primero, por una caída de los costos de las ba-

terías de ion-litio en la última década, por sobre el 85%, mejorando la rentabilidad de los proyectos y abriendo espacio para su implementación tanto a gran escala como en entornos distribuidos. Segundo, porque Chile presenta una disponibilidad abundante de energía solar durante el día, pero una demanda sostenida durante la noche, que aún se abastece mayoritariamente con generación térmica. Y los SAE permiten desplazar ese recurso excedente hacia horarios de mayor demanda. Por último, porque el almacenamiento es una herramienta clave para evitar pérdidas (vertimientos) y maximizar la utilización de la energía limpia generada”, detalla.

En la misma línea, Álvaro Videla, director del Centro de Energía UC, sostiene que “las limitaciones que tiene el sistema de transmisión eléctrica impiden que las generadoras de energías renovables puedan entregarla en los

A mayo de 2025, casi un millar de megawatts era la capacidad instalada de almacenamiento en operación.

horarios de mayor producción, durante el día, por lo cual los SAE permiten guardarla para horarios de mayor demanda, la que ocurre en la noche”.

Para Claudio Cepeda, BESS Senior Coordinator de Atlas Renewable Energy, tal desarrollo también responde a una combinación de factores. Afirma: “En un contexto de creciente protagonismo de las energías renovables en la matriz chilena, el reconocimiento de potencia ha sido clave para el incentivo de sistemas de almacenamiento, promoviendo la inversión en el sector energético. También están contribuyendo los avances tecnológicos, que han permitido que

el costo de las baterías disminuya”.

Agrega que los sistemas BESS, en particular, se están masificando porque “almacenan energía renovable en horas de baja demanda para inyectarla cuando el sistema más lo necesita, evitando vertimientos, aportando flexibilidad operativa y reduciendo la dependencia de fuentes fósiles”.

Ratificando lo ya expresado, Carlos Cabrera, socio director de Sphera Energy, expone que “Chile ha experimentado un desarrollo acelerado de la energía solar, pero durante muchas horas del día su valor puede llegar a ser cero y en la noche superar los 150-200 USD/MWh. Este diferencial

Los SAE con tecnología BESS permiten reducir los vertimientos de energía y mejoran la utilización de la infraestructura eléctrica existente, entre otros beneficios.

crea una oportunidad concreta para los sistemas de almacenamiento, que pueden cargarse con energía a muy bajo costo durante el día y venderla en la noche a precios considerablemente más altos. Además, las baterías son activos altamente flexibles que pueden prestar diversos servicios complementarios esenciales para la operación del sistema eléctrico. Otro aspecto clave ha sido la sostenida reducción en los costos de las baterías durante los últimos cinco años, llegando a unos 100.000 USD/MWh”.

Paulo Torres, Head of Business Development GBU Renewables & Batteries de Engie Chile, se suma a lo ya dicho: “la expansión responde a la necesidad urgente de convertir una fuente de energía renovable de generación intermitente en más flexible. Los sistemas BESS almacenan energía en momentos de sobreproducción -durante el día en el caso solar- y la liberan en horarios de alta demanda, reduciendo vertimientos y mejorando la utilización de la infraestructura eléctrica existente. También aportan a la estabilidad del sistema y disminuyen la dependencia de fuentes fósiles”.

¿Sobreoferta?

Sobre la posibilidad que pueda existir una sobreoferta de SAE en base a baterías o verse desplazada esta tecnología por otras, Torres co-

“

La

instalación de sistemas

BESS

requiere una preocupación por construir capacidad nacional para certificar y garantizar la calidad y materialidad de los sistemas que serán importados”, Álvaro Videla, director del Centro de Energía UC

menta que “no es un escenario inmediato si se considera que la implementación del almacenamiento se está guiando por el crecimiento proyectado de renovables y las necesidades adicionales que el sistema enfrentará a causa de la salida de grandes centrales a carbón”.

Jara, por su parte, asegura que, en el corto y mediano plazo, los SAE de corta duración (1 a 6 horas) “seguirán siendo ampliamente requeridos. Sin embargo, conforme se vaya saturando esa necesidad operativa, es esperable que las señales económicas y de planificación del sistema conduzcan a un equilibrio entre oferta y demanda de servicios de almacenamiento. Y en el

largo plazo, el sistema eléctrico requerirá incorporar SAE de larga duración (más de 8 horas, incluso multidiario o estacional), para enfrentar eventos de escasez prolongada de recurso renovable por razones climáticas. Tecnologías como el almacenamiento térmico en sales fundidas, aire comprimido, bombeo hidráulico o el hidrógeno verde como vector energético jugarán un rol complementario clave”.

Para Ávaro Videla, “el mercado reacciona a estímulos económicos y si no se toman resguardos puede ocurrir una sobre proliferación de estas soluciones, en cuyo caso tendremos un escenario posterior complejo. Sin embargo, dada la necesidad actual de las empresas de generación de energía renovable, es probable que se observe un crecimiento importante del

DANILO JARA, director de Regulación y Políticas Públicas de Acesol.

almacenamiento en los próximos años. Más aún si consideramos que nuestra capacidad instalada es aún baja, en torno a un 2%, en comparación con otros países que bordean el 6%”.

Agrega que es difícil que estos sistemas sean desplazados en el corto plazo dada “su ventaja en costo, capacidad de almacenamiento, tiempos de instalación y operación”.

Claudio Cepeda se abre a la opción de sobreoferta “si el desarrollo del almacenamiento no va acompañado de una regulación clara, señales de precios adecuadas y una planificación sistémica. Mientras no se establezcan mecanismos estables de remuneración por los servicios que prestan los BESS, como el desplazamiento de energía o el respaldo al sistema, existe el riesgo de que pro-

ÁLVARO VIDELA, director del Centro de Energía UC.

“

proyectos

Tamaya y BESS Tocopilla aceleramos la transición energética y también reutilizamos infraestructura existente,

generando impactos positivos

en las comunidades

y territorios”, Paulo Torres, Head of Business Development GBU Renewables & Batteries de Engie Chile

yectos se desarrollen sin condiciones óptimas de sostenibilidad financiera”.

Para que esta industria tenga “buena salud” y siga creciendo, el ejecutivo de Atlas insiste que “uno de los principales desafíos es definir reglas claras y estables sobre cómo se integran los SAE al despacho del sistema eléctrico y cómo se evita la

PAULO TORRES,

Head of Business Development GBU Renewables & Batteries de Engie Chile

competencia desleal con otros actores que no enfrentan los mismos costos. También es fundamental acelerar las inversiones en infraestructura de transmisión, que hoy representan una de las principales limitaciones para el desarrollo de nuevos proyectos”.

En relación al mismo punto, el director del Centro de Energía UC manifiesta que “el Estado debiese tener una acción más activa en la determinación de los territorios donde se desean instalar grandes sistemas de almacenamiento, definiendo de mejor manera el uso del espacio territorial y facilitando los permisos sectoriales. Hoy, es la cantidad de permisos e instituciones que intervienen, así como los tiempos de respuestas, los que retrasan los proyectos energéticos”. En su reflexión, Paulo Torres indica que “es fundamental que no se intervengan los contratos regulados para no afectar la confianza y la estabilidad necesarias para la inversión en tecnologías como BESS. También debe de-

sarrollarse una regulación que permita incorporar plenamente a estas soluciones en mercados como el de servicios complementarios. Y es necesario agilizar procesos de permisos y definir reglas claras para la participación de los SAE en el mercado eléctrico”.

Carlos Cabrera aboga por la rápida actualización del Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, que “debe definir con claridad cómo operarán las baterías dentro del sistema: ¿tendrán autodespacho, es decir, decidirán por sí mismas cuando cargarse o descargarse, o será el Coordinador Eléctrico Nacional quien determine esa operación bajo un esquema de despacho centralizado? Además, es urgente revisar y adaptar la normativa para los servicios complementarios para que los SAE

puedan participar activamente en la prestación de servicios”.

A su vez, el representante de Acesol declara la necesidad que exista certeza en los mecanismos de pago, en la actualización del mercado de servicios complementarios, en la modernización del monitoreo y control, y en una reforma al marco de distribución, ya que “se requiere generar incentivos para el desarrollo del almacenamiento distribuido, integrando baterías en viviendas, sistemas comunitarios e incluso en vehículos eléctricos (V2G)”, sentencia.

¿Qué proyecciones tienen en Chile las soluciones híbridas y stand alone (off-grid) con almacenamiento? A

juicio de Videla, los SAE off-grid “serán una alternativa muy importante para impulsar industrias que requieren seguridad de suministro o control de la fuente de generación. Por ejemplo, la producción de hidrógeno o amoniaco verde debiese ir acompañado con sistemas off-grid que permitan certificar la producción a partir de energía renovable”.

El ejecutivo de Sphera Energy, en tanto, da cuenta que los SAE en Chile han ido evolucionando con el paso de los años: “primero, emergieron soluciones híbridas sobre activos existentes, agregándose baterías a plantas solares ya construidas y operando; luego, comenzaron a desarrollarse al-

ternativas híbridas ‘greenfield’, o sea, proyectos que combinan generación renovable y almacenamiento desde su origen. En tanto que las tecnologías 100% stand-alone (baterías independientes sin generación asociada) representan la tercera ola en esta evolución. Hasta ahora, no hay muchos proyectos de este tipo en construcción, aunque ya se han hecho algunos anuncios. Vemos un futuro muy prometedor para estas soluciones: las híbridas seguirán siendo clave por su rapidez y eficiencia, mientras que las stand-alone crecerán a medida que se consolide un marco regulatorio claro y se abran nuevos modelos de negocio”, especifica.

Enel Chile

Roger de Flor 2725 Torre Encomenderos, Las Condes. comunicacion.enelchile@enel.com www.enel.cl

Una de las iniciativas de mayor éxito y beneficio ciudadano, que se ha extendido por varios años y que seguirá contribuyendo a la descontaminación de la ciudad, es el recambio gratuito de estufas a leña por equipos de aire acondicionado inverter que, desde 2017 a la fecha, le ha permitido a Enel X reemplazar cerca de 28 mil calefactores a combustión por eficientes dispositivos de climatización frío/calor, que se caracterizan por su usabilidad tanto en invierno como en verano.

El programa de recambio de calefactores forma parte del Plan de Descontaminación de Santiago del Ministerio de Medio Ambiente, que surgió como medida de compensación para aquellos proyectos de inversión que fueran sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La normativa exige compensar esas emisiones, brindando la posibilidad que uno de aquellos mecanismos sea la sustitución de estufas a leña por alternativas más limpias y eficientes.

Enel X fue pionera en implementar el plan de compensación mediante el reemplazo, sin costo para las familias, de calefactores a leña por modernos equipos de aire acondicionado que incluyen la instalación en los domicilios inscritos en el programa y que pertenezcan a las 16 comunas del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) en la Región Metropolitana: Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Lampa, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, San Pedro, San José de Maipo y Talagante. Viviana Suarez es lombricultora de la comuna de El Monte. A su casa llegan clientes que eligen algunas de las flores y plantas que produce en su huerto. Consciente del daño que la quema de leña provoca en sus cultivos y el medio ambiente, accedió al sitio de Enel X postulando al programa de recambio. En su caso eran dos las estufas a leña en su propiedad. Doble alegría asegura, cuando le confirmaron que le instalarían dos equipos de aire acondicionado en su domicilio.

“Me encantaría que la gente que todavía usa calefactores a leña sepa de este programa y postule al reemplazo. Uno a veces desconfía de este tipo de campañas, pero lo cierto es que todo el proceso fue muy ágil, transparente y sencillo. Postulé, me contactaron y sin costo alguno nos instalaron dos climatizadores que funcionan perfecto y que temperan la casa rápidamente. Incluso muchas veces los dejo programados en las mañanas para su encendido automático. Ya no más salir a buscar troncos para encender fuego y contaminar el aire”, sostiene la dueña de casa.

Claudio Candia, gerente comercial de Enel X, destaca otros alcances del programa. “Nos enorgullece saber que desde iniciada esta campaña hemos evitado la emisión de 69.583 toneladas de CO2e y 589 toneladas de material particulado (MP2,5), cifras que se seguirán incrementando en el tiempo. Pero otro de los beneficios de esta iniciativa es la circularidad del programa, puesto que las estufas recuperadas son llevadas a chatarrerías en las que se funde el fierro, reutilizándolo luego para nuevos materiales del rubro de la construcción, la energía y otras áreas productivas”.

Para acceder al beneficio, los postulantes deben:

- Tener una estufa a leña instalada y en uso, la cual será retirada.

- Contar con una instalación eléctrica domiciliaria con capacidad mínima de 16 amperes.

- Residir en alguna de las comunas del PPDA de la Región Metropolitana.

- Acceder a www.cambiatuestufagratis.cl o www.enelxstore.com

¿Necesitamos realmente más inercia en el

Las recientes fallas eléctricas en Chile y España han reactivado un antiguo consenso técnico: que la inercia es indispensable para la estabilidad del sistema. Desde distintos sectores se ha argumentado que la creciente penetración de energías renovables variables, como la solar y la eólica, estaría debilitando la capacidad del sistema para resistir perturbaciones, debido a una menor inercia sistémica asociada a la reducción de generadores sincrónicos.

Pero ¿qué significa realmente “inercia” en este contexto?

En términos eléctricos, la inercia se refiere a la energía cinética almacenada en los elementos rotatorios de las máquinas sincrónicas. Ante una perturbación súbita—como la desconexión de carga o generación—estas masas giratorias reaccionan inmediatamente (en el rango de milisegundos), liberando o absorbiendo energía sin necesidad de sensores

manda, limitando desviaciones bruscas de frecuencia.

Hoy, la realidad ha cambiado. Tecnologías como la solar fotovoltaica y la eólica moderna se conectan a través de convertidores de electrónica de potencia, que no están mecánicamente acoplados a una masa giratoria y, por tanto, no aportan inercia física al sistema. Frente a esto, algunos proponen que los convertidores emulen artificialmente el comportamiento de las máquinas sincrónicas tradicionales.

Esta propuesta responde a una lógica conservadora: preservar una forma de operar heredada del pasado, lo cual es comprensible en una etapa de transición, donde aún coexisten tecnologías antiguas y nuevas. Sin embargo, en lugar de forzar a las tecnologías actuales a imitar las limitaciones de sus antecesoras, ¿no deberíamos preguntarnos qué pueden hacer mejor?

trol. Esta dinámica

cadas un pilar para mantener

instantáneo entre -

A diferencia de las máquinas sincrónicas, los convertidores pueden responder en milisegundos mediante inyecciones activas y controladas de potencia. Gracias a la flexibilidad que ofrece la electrónica de potencia, no solo pueden emular la respuesta inercial de un generador síncrono, sino también implementar estrategias de control avanzadas, diseñadas para actuar con mayor eficacia frente a contingencias.

Por Bernardo Severino, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, y asistente de investigación del Centro de Transición Energética Centra-UAI.

MARTA SILVANA CABEZA VARGAS

CARGO: SUPERINTENDENTA

ORGANIZACIÓN: SUPERINTEDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE, SEC

RUBRO: FISCALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO.

LOCACIÓN: SANTIAGO, CHILE

PMarta Cabeza es ingeniera de Ejecución en Industrias y Administradora Pública y cuenta con un Magister en Gerencia Pública. Antes de ser Superintendenta, estuvo por más de 10 años a cargo de Secretaría General y del Control de Gestión Institucional de la SEC. Desde 2004 fue también Coordinadora de Regiones de la Superintendencia. Ha tenido a su cargo temas de gestión institucional, como las Metas de Eficiencia Institucional (MEI) y fue Encargada Institucional de Emergencias; de Género; de Ley de Lobby, y de Transparencia; entre otros roles que la han llevado a representar a la institución ante organismos nacionales e internacionales.

lanes de acción, tiempos de respuesta, protocolos para sistemas frontales y atención a pacientes electrodependientes son parte de los aspectos que deben fortalecer las empresas distribuidoras de electricidad, según plantea Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC). En esta entrevista con Revista Electricidad, la autoridad revisa las medidas adoptadas tras los eventos climáticos de 2023, detalla el enfoque de la fiscalización y entrega una mirada crítica al desempeño del sector, subrayando la importancia de recuperar la confianza de los usuarios.

Desde su prisma en regulación del sector energético, ¿cuáles son las lecciones que dejaron los cortes de luz del año pasado?

Las empresas eléctricas tienen el deber y la responsabilidad de garantizar un suministro eléctrico continuo y seguro para la ciudadanía. Por lo mismo, están obligadas a implementar todas las acciones preventivas necesarias para asegurar dicho suministro, especialmente ante situaciones de contingencia, como los sistemas frontales que afectan a la zona centro sur del país.

Los cortes de luz del año pasado, en especial los que afectaron a la zona centro sur, en mayo y agosto, mostraron que las empresas distri-

buidoras tienen una tarea de prevención que deben mejorar. La ley en Chile establece responsabilidades y roles, y en ese sentido, las empresas eléctricas tienen el rol de entregar un suministro continuo y seguro, y la ley les asigna labores preventivas ante episodios de sistemas frontales que pudieran afectar la continuidad del suministro. Y claramente, la capacidad para desarrollar acciones preventivas eficaces fue deficiente.

Para que los extensos cortes de suministro no vuelvan a repetirse, desde la SEC ¿qué acciones están implementando?

Durante 2024, la SEC frente a los incumplimientos de las compañías, formuló cargos y aplicó importantes sanciones. Por ejemplo, se destacan más de $23 mil millones a la empresa Enel, por distintas infracciones y cerca de otros $2 mil 400 millones para un grupo de firmas que operan en la zona centro sur, también por faltas similares, quedando pendientes los procesos por pacientes electrodependientes.

Todas estas acciones sancionatorias buscan movilizar al mercado para que haya un mayor cumplimiento. Asimismo, y tal como todos los años, se ha exigido a las empresas desarrollar Planes de Acción, tanto para invierno como para verano, y Planes de Mantenimiento que son exigidos por la normativa, los que

son fiscalizados por la SEC, desde la perspectiva del desempeño. Esto significa que estos planes solo tienen sentido si los resultados de continuidad de suministro son acordes a lo que establece la normativa y lo que esperan los ciudadanos.

¿Cuáles son los protocolos que han implementado?

La normativa es clara al señalar

cuáles son los roles y las responsabilidades en el ámbito energético. Como SEC, participamos de las mesas de Cogrid de Senapred, por lo tanto, les exigimos a las empresas el cumplimiento de la normativa, a través de los Planes de Acción, y por cierto, todos los años vamos mejorando nuestras formas de fiscalización sobre la industria eléctrica.

Cuando hay un corte de suministro ¿cuánto es el tiempo de respuesta que debe tener una empresa?

Las empresas tienen la responsabilidad de entregar siempre un suministro continuo. En circunstancias donde ocurren cortes no programados las compañías deben acudir para detectar el origen de la falla, en un plazo máximo de dos horas para zonas urbanas, y cuatro horas para sectores rurales. Pero lo que deben hacer es determinar el origen de la falla y a partir de eso, poder entregarle a la ciudadanía un Tiempo Estimado de Recuperación, TER, así como también a la Autoridad.

Del mismo modo, deben mantener sus canales de atención abiertos para administrar las consultas y reclamos de la ciudadanía. Deben prestar especial atención a los pacientes electrodependientes que estén en la zona donde se ha cortado el suministro, para poder otorgarles generadores, suministro paliativo y la atención priorizada que la Ley establece para este tipo de pacientes.

¿Cómo evalúa las acciones que realizaron las firmas distribuidoras de energía?

Las empresas distribuidoras, en general, ante los eventos de mayo y agosto del año pasado, tuvieron un desempeño deficiente, y es por ello por lo que la SEC realizó procesos

“

Las empresas eléctricas tienen el deber y la responsabilidad de garantizar un suministro eléctrico continuo y seguro para la ciudadanía”

sancionatorios y aplicó importantes multas. Para 2025 esperamos que las empresas hayan adoptado las medidas necesarias para entregar un suministro continuo y seguro, y la evaluación se realizará una vez que hayan pasado los eventos climáticos que, como todos los años, ocurren en invierno”.

¿Cuánto es el valor de la multa que puede arriesgar una empresa?

Las empresas pueden arriesgar hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir más de $8 mil millones en multas, ante infracciones gravísimas, las que, evidentemente, son aplicadas tras una investigación y según el mérito de los antecedentes.

Y en cuanto a los sistemas frontales de este año, desde la SEC ¿cuáles serán las acciones para garantizar la continuidad de servicio a los pacientes electrodependientes?

Respecto de los pacientes electrodependientes, la ley es clara al señalar que las empresas tienen la obligación de entregarles un suministro continuo. De la misma forma, deben entregar elementos de respaldo, en caso de que no exista el suministro,

“ El desafío es tener una actitud preventiva, con planes de acción eficientes, que se puedan medir al final del período y que cumplan con las expectativas que la ciudadanía”.

ya sea generadores o baterías, tienen que mantener canales preferentes, deben priorizar la recuperación del suministro en las zonas donde viven los pacientes electrodependientes que estén registrados, deben hacer los descuentos en las boletas de consumo y además no pueden hacer cortes de suministro por deuda.

Todas estas son responsabilidades que están en la Ley y que están asignadas a las empresas distribui-

“

Las firmas pueden arriesgar hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir más de $8 mil millones en multas”.

doras y como SEC vamos a estar monitoreando, estrechamente, el cumplimiento de cada una de estas obligaciones.

Después de lo ocurrido en 2024, ¿dónde percibe que están los principales desafíos para el sector?

Los desafíos para las empresas distribuidoras, luego de lo ocurrido el año 2024, están en que tienen que fortalecer la capacidad de respuesta ante sistemas frontales como los del año pasado, pero además las labores preventivas que la Ley les asigna, en relación con la poda de árboles que, eventualmente pudieran afectar el servicio que entregan en su zona de concesión.

Este año, para efectos del período de invierno, las empresas presentaron ante la SEC una serie de planes de acción de invierno, con más de 1.700 actividades, destinadas a mejorar el desempeño de las

compañías en la calidad y seguridad del suministro que entregan a sus clientes.

De la misma forma, hay labores de mantención que se deben realizar durante el año para evitar que las instalaciones fallen. También se debe fortalecer la capacidad de atención de las brigadas y de los centros de atención que reciben los llamados de sus clientes, y especialmente una atención priorizada de los pacientes electrodependientes. Sin duda, el desafío es tener una actitud preventiva, con planes de acción eficientes, que se puedan medir al final del período y que cumplan con las expectativas que la ciudadanía tiene de sus empresas distribuidoras de electricidad. Asimismo, el desafío es que las empresas recuperen la confianza en sus clientes, que pagan todos los meses su factura eléctrica y que esperan recibir el suministro que les corresponde.

Por Diego Pardow ministro de Energía

El mundo está viviendo una transición energética muy desafiante que busca mitigar los efectos nocivos derivados de la crisis climática y Chile ha sido protagonista de este proceso.

Hace unos 15 años iniciamos como país un proceso institucional que nos permitió sentar las bases para el desarrollo de la industria de las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica con excelentes resultados.

Actualmente casi el 70% de la energía eléctrica que generamos en Chile proviene de fuentes limpias, superando a la generación con combustibles fósiles.

Este hito marcó el fin del primer tiempo de la transición energética.

Ahora estamos enfrentando una nueva etapa. Durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric hemos llevado una serie de acciones legislativas y normativas para viabilizar lo que hemos llamado el segundo tiempo de la transición energética, que permita que las energías renovables y limpias representen el 100% de nuestra matriz antes del 2050, tal como ha quedado suscrito de manera consensuada en la Política Energética Nacional.

Por esta razón, como Gobierno decidimos generar las condiciones habilitantes

para implementar proyectos de almacenamiento energético que permitan acumular la energía que generamos durante el día para inyectarla al sistema durante las horas de mayor demanda energética, principalmente en horas de la tarde y noche. Esto nos permitiría entregar más flexibilidad al sistema eléctrico y dejar de depender de los combustibles fósiles para obtener energía en dichos horarios.

La implementación de la Ley de Almacenamiento, aprobada en 2022, permitió cerrar la brecha regulatoria que generaba trabas al desarrollo de esta industria. Además, la ejecución de medidas contenidas en la Agenda de Segun-

do Tiempo de la Transición Energética ha entregado la certeza técnica y jurídica tan necesaria para los desarrolladores de este tipo de iniciativas.

A modo de ejemplo, un estudio del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) nos permitió identificar seis macrozonas en el norte del país que cumplen con las condiciones ideales para emplazar proyectos de almacenamiento. En paralelo, desde el Ministerio de Energía junto al Ministerio de Bienes Nacionales, desarrollamos un plan para la asignación de terrenos fiscales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama para el desarrollo, construcción

Estoy seguro de que la revolución del almacenamiento que vivimos en nuestro país será clave para consolidar un inédito proceso de transición energética

DIEGO PARDOW, ministro de Energía.

y operación de sistemas de almacenamiento puro, también conocidos como stand alone, en zonas estratégicas para el despliegue de esta tecnología, las que han tenido un efecto muy positivo en el despliegue de esta industria.

Actualmente existen en operación plantas con una capacidad de almacenamiento de 1.005 MW y otros 2.634 MW en proyectos que se encuentran en etapa de prueba y construcción. De esta forma, en los próximos meses sobrepasaremos la meta de tener 2.000 MW de almacenamiento al 2030. Es decir, cinco años antes de lo proyectado en el Plan Energético Nacional (PEN).

Pero esto no acaba acá. Existen proyectos en etapa de aprobación y calificación ambiental por más de 30.000 MW que, en caso de concretarse, implicarán una inversión total de US$ 23.386 millones. Estas cifras son extraordinarias y nos permiten decir que estamos viviendo una verdadera revolución en materia de almacenamiento.

Nuestro Gobierno ha estado comprometido la descarbonización energética de nuestra matriz energética. En su última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric anunció que durante el segundo semestre ingresará al Congreso

un Proyecto de Ley de Descarbonización

Acelerada para facilitar los proyectos de inversión que permitan terminar con las termoeléctricas a carbón.

Los proyectos de inversión deberán cumplir con criterios objetivos determinados en la ley, encontrarse dentro de aquellas tipologías clave para la descarbonización de la matriz energética (transmisión, almacenamiento; generación renovable y reconversión) y contribuir al desarrollo de las comunidades en las regiones en que se instalen.

Con la colaboración de todos los sectores podremos, no solamente cumplir la meta que estableció el presidente Piñera al año 2040, sino que, cumpliendo las condiciones habilitantes para aquello, adelantar el cierre de las termoeléctricas a carbón para el año 2035.

El sector eléctrico es clave para el cumplimiento de nuestras metas ambientales y las acciones concretas que adoptemos durante esta década serán decisivas para alcanzar la descarbonización de nuestra matriz energética. Estoy seguro de que la revolución del almacenamiento que vivimos en nuestro país será clave para consolidar un inédito proceso de transición energética que es admirado a nivel a nivel mundial.

CLOU Electronics

Jeffrey Tu

Senior Business Development Manager

Correo: Jeffrey@szclou.com

Whatsapp: +1 626-327-3020

https://www.clouess.com/

A nivel mundial:

Consciente que uno de los mayores retos que enfrenta la industria del almacenamiento es la seguridad, CLOU se ha abocado a enfrentar éste y otros desafíos, innovando en tecnología para consolidar su presencia mundial.

Aún cuando CLOU nunca ha tenido un incendio en sus equipos BESS, Jeffrey Tu, Senior Business Development Manager de CLOU, quiso compartir sus avances tecnológicos en seguridad contra incendios. “Uno de los mayores retos se relaciona con la seguridad. Hoy se exige

La empresa china, con presencia mundial, promueve sus soluciones de almacenamiento BESS seguras, confiables y altamente probadas. Dispone de ingenieros locales y soporte 24/7 para sus clientes en Estados Unidos, Chile y Argentina.

más que nunca certeza técnica y certificaciones claras. Por eso nuestro enfoque combina tecnología robusta con pruebas reales”, señala.

Avance tecnológico

El ejecutivo comenta que desde 2024 están usando una mejor fuente de contenedores y han hecho pruebas exhaustivas para demostrar que, incluso si hay fuego, sus sistemas no permiten la propagación. “Esto es fundamental para las certificaciones en Chile, en las que estamos avanzando firmemente”, recalca. Dice que se trata de un desa-

rrollo único, ya que, si detecta humo, activa sensores que disparan ventilación frontal en el contenedor, previniendo acumulaciones peligrosas. “Otros mecanismos esperan a que se alcance cierta temperatura. Nosotros reaccionamos de inmediato”, destaca.

Certificación

Jeffrey Tu revela que “el 11 de junio pasado, CLOU obtuvo la certificación oficial para el contenedor Aqua C2.5 tras superar con éxito la exigente prueba de fuego a gran escala CSA TS-800, uno de los estándares más rigurosos de la industria”, asevera.

Detalla que durante el ejercicio se dispusieron cuatro contenedores Aqua C2.5 refrigerados por líquido, espalda con espalda, con los sistemas de supresión de incendios desactivados, manteniendo uno en combustión durante 59 horas seguidas, el que alcanzó 1.300 °C, mientras el que estaba al lado solo alcanzó 80 °C, muy por debajo del umbral crítico de 200 °C que podría haber provocado una reacción en cadena, estableciendo así el récord de mayor duración en este tipo de ensayos.

“Esto demuestra la extraordinaria resistencia térmica de nuestros sistemas y valida a CLOU como un referente en seguridad contra incendios en almacenamiento energético a nivel mundial”, comenta Tu.

Mercado chileno con esta tecnología

Jeffrey Tu nos comenta que “desde 2019, hemos sido proveedores estratégicos de Prevalon, con 485 MWh en operación desde 2023 en la zona de Copiapó, Chile, a los que se

“El 11 de junio pasado, CLOU obtuvo la certificación oficial tras superar con éxito la exigente prueba de fuego a gran escala CSA TS-800, uno de los estándares más rigurosos de la industria”, Jeffrey Tu.

sumarán próximamente 310 MWh con esta tecnología en seguridad”.

Así también, continúa diciendo, “en nuestra colaboración estratégica con Transelec, nos han confiado su proyecto Granja Solar BESS de 420 MWh, firmado en julio de 2024 y actualmente en fase de preparación para la puesta en marcha, con equipos que también incluyen la tecnología contra incendio.

“Confiamos en que este sea el comienzo de muchas futuras colaboraciones”, cierra el ejecutivo.

Soporte local

En materia de soporte y respuesta en terreno, el ejecutivo menciona la alianza con Ingenova, como partner de servicio, la que gracias a su equipo entrenado y con más de 20 años de experiencia en el mercado eléctrico chileno, complementa el soporte propio de Clou con ingenieros residentes, apoyo técnico remoto 24/7 y bodegas con repuestos en el país.

“Es un respaldo clave para nuestros clientes, tanto en Chile como en Argentina, donde también hemos ejecutado proyectos relevantes”, afirma.

MAYOR AUTONOMÍA Y EFICIENCIA:

PARA MEJORAR LA

OPERATIVA Y ACELERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, DESTACANDO LA URGENCIA DE CONTAR

CON UN MARCO REGULATORIO CLARO Y PREDECIBLE.

Las tecnologías de almacenamiento energético se posicionan como una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia operativa, avanzar en la descarbonización y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico nacional. Empresas como Saesa Innova, Engie Chile, Transelec y Generadoras de Chile están impulsando proyectos con sistemas

BESS —tanto en instalaciones aisladas como en grandes redes— que permiten reducir el uso de combustibles fósiles, gestionar excedentes renovables y aliviar la presión sobre la infraestructura. Sin embargo, todos coinciden en que para su adopción masiva es clave contar con una regulación más clara, coherente y habilitante.

Claudio Leischner, jefe de Operación y Mantenimiento de Saesa Innova, comenta que “uno de nuestros casos de éxito es la implementación del primer sistema BESS para nuestro cliente industrial Bayas del Sur, en la zona sur del país. Este proyecto —el primero en su tipo dentro de nuestra base de clientes industriales— complementa

una planta fotovoltaica existente con un sistema de baterías de litio de 200 kW y 800 kWh. Esta solución permite reducir el uso de combustibles fósiles durante horas punta”.

A ello, añade que “otro hito relevante es la instalación de la primera red híbrida en la Base Antártica Arturo Prat, que combina generación renovable y almacenamiento energético: Este proyecto ha disminuido de forma significativa la dependencia del diésel, permitiendo una operación más sustentable y robusta en uno de los entornos más exigentes del planeta”.

Por su parte, Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, destaca que “en Chile, la tecnología más utilizada y proyectada actualmente es el almacenamiento con baterías de ion-litio, principalmente co-ubicadas con centrales solares y, en menor medida, con centrales eólicas o del tipo stand alone”.

Asimismo, comenta que “a junio de 2025, un 83 % de los proyectos de almacenamiento que se encuentran en operación o en pruebas (+1.200 MW),

todos ellos basados en baterías de iones de litio, corresponden a infraestructura impulsada por asociados de Generadoras de Chile. En cuanto a las baterías actualmente en construcción, éstas duplican la capacidad hoy en operación (+3.600 MW)”. En tanto, Álex Alegría, subgerente de Estrategia y Desarrollo Tecnológico de Transelec, detalla que “hemos sido muy activos en la promoción de proyectos de líneas de transmisión virtual, habiendo presentado el Gridbooster BESS Parinas – Lo Aguirre hace algunos años; su continuación, el Gridbooster Jadresic – Lo Aguirre – Ciruelos, para el Plan de Expansión 2025; y el BESS Chañaral en el contexto de las Obras Urgentes Mandatadas”.

jefe Operación y Mantenimiento de Saesa Innova.

Desde Engie Chile, Cristopher Llanos, Renewable Business Development Senior Manager, explica que “hemos puesto en marcha proyectos como BESS Coya y BESS Tamaya, que se emplazan en el sitio de una antigua central a diésel. Además, ha entrado recientemente en operaciones el BESS Capricornio, junto con la construcción de BESS Tocopilla en el norte del país y PV + BESS Libélula en la Región Metropolitana. Todos estos proyectos representan un paso firme hacia la descarbonización y la optimización del uso de energías renovables”.

¿Cuáles

Para Leischner, “su capacidad para absorber o inyectar energía en función de la demanda los convierte en una he-

CAMILO CHARME, director ejecutivo Generadoras de Chile

“

Creemos que usar almacenamiento nos obliga a pensar en nuevas soluciones para el

crecimiento

y uso eficiente de la red,”Álex Alegría, subgerente de Estrategia y Desarrollo Tecnológico de Transelec

rramienta clave para estabilizar redes, gestionar la intermitencia de las fuentes renovables y reducir la dependencia de generación fósil, especialmente en zonas con acceso limitado o costoso a la red”.

“Además, permiten aplicar estrategias como el peak shaving, contribuyendo a disminuir los costos operativos y a aliviar la presión sobre la infraestructura eléctrica durante períodos críticos. En conjunto, estas tecnologías permiten avanzar hacia un modelo energético más resiliente, flexible y ambientalmente responsable, alineado con

los desafíos de la transición energética”, precisa el ejecutivo de Saesa Innova. Por su parte, Charme sostiene que “permiten captar excedentes de generación renovable en horas de alta producción —como ocurre al mediodía en zonas con alta irradiación solar— para luego inyectarlos en momentos de menor disponibilidad, optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente y reduciendo la necesidad de vertimientos. Estos sistemas pueden entregar servicios críticos para la operación en tiempo real, como regulación de frecuencia, control de tensión

En conjunto, estas tecnologías permiten avanzar hacia un modelo energético más resiliente, flexible y ambientalmente responsable”, Claudio Leischner, jefe de Operación y Mantenimiento de Saesa Innova.

y soporte en eventos de contingencia, fortaleciendo la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico nacional”.

Desde Transelec, Alegría afirma que “creemos que usar almacenamiento nos obliga a pensar en nuevas soluciones para el crecimiento y uso eficiente de la red. Por ejemplo, para sistemas medianos y pequeños, el almacenamiento de energía es competitivo con la infraestructura tradicional de transmisión y, a gran escala, es un complemento ideal para el Sistema de Transmisión

Nacional, pudiendo convivir y generar sinergias con los grandes proyectos de transmisión, como son las líneas HVDC o nuevos corredores de 500 kV”.

Llanos resalta que “estas tecnologías permiten desacoplar la generación de la demanda, facilitando una mayor penetración de energías renovables con generación variable. Además, contribuyen a mitigar problemas de transmisión y aportar flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional, mejorando la estabilidad de la red nacional”.

Ahora, hablando de retos, uno de los principales para el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía en Chile es el marco regulatorio. El subgerente de Estrategia y Desarrollo Tecnológico de Transelec advierte que “aun cuando somos uno de los principales mercados mundiales en cuanto a capacidad instalada de almacenamiento de energía, todavía persisten trabas propias de la adopción temprana de tecnología, principalmente desde el punto de vista regulatorio (aunque se ha avanzado muchísimo)”.

A lo que complementa Charme, “la implementación de tecnologías de almacenamiento en Chile represen-

ALEX ALEGRÍA, subgerente de Estrategia y Desarrollo Tecnológico de Transelec.

ta una oportunidad estratégica para robustecer la flexibilidad operativa, la resiliencia del sistema y la eficiencia económica de la matriz eléctrica. Para viabilizar este despliegue, se requiere un marco regulatorio claro, coherente y predecible, que otorgue señales adecuadas a los inversionistas y habilite una participación competitiva y no discriminatoria”.

En la misma vereda, el ejecutivo de Saesa Innova concluye que “uno de los principales desafíos es la necesidad de adaptar cada solución a las particularidades del proyecto: ubicación geográfica, condiciones climáticas, perfil de consumo, integración con generación existente y regulaciones vigentes”.

Renewable Business Development Senior Manager de Engie Chile.

Por Mauricio Funes jefe del Departamento Jurídico de

la Comisión Nacional de

Energía

En el contexto de la transición energética chilena, los sistemas de almacenamiento de energía —también conocidos como BESS (Battery Energy Storage Systems)— se han posicionado como una de las tecnologías más prometedoras para aportar flexibilidad y resiliencia al sistema eléctrico. Su capacidad de almacenar energía para ser utilizada cuando más se

necesita no solo complementa la generación renovable variable, sino que también permite optimizar el uso de la infraestructura existente, disminuyendo la necesidad de expansión en redes y generación convencional.

El avance de esta tecnología en Chile ha sido notable. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Energía, a abril de 2025 el SEN cuenta con

una capacidad instalada de 1.298 MW de Sistemas de Almacenamiento de Energía, mientras que, hacia fines del presente año, se proyecta contar con una capacidad instalada de 3.765 MW. Para fines del año 2026, el explosivo desarrollo de este tipo de tecnologías es aún más elocuente: se espera que el SEN cuente con una capacidad instalada de 5.493 MW, con una duración equivalente de 4,2 horas. Esta aceleración en la materialización de proyectos BESS da cuenta de dos fenómenos simultáneos: la madurez técnica y

económica de la tecnología, y el creciente interés del mercado por soluciones que respondan a las necesidades de un sistema cada vez más exigente.

Ya en forma visionaria lo reseñaba el profesor Hugh Rudnick en el año 2017: “Soluciones avanzadas de almacenamiento basadas en baterías están haciéndose esenciales para una solución global. Ofrecen importantes beneficios técnicos y económicos, incluida reducción de inversión en infraestructura de generación, transmisión y distribución, así como

Los sistemas de almacenamiento de energía se han posicionado como una de las tecnologías más prometedoras para aportar flexibilidad.

Chile ha demostrado tener una política energética ambiciosa y consistente. Pero para que esa ambición se traduzca en realidad, el ritmo de la regulación debe procurar ir al mismo paso del de la tecnología.

reducción de costos de operación (Rudnick, H. Presentación “Almacenamiento de energía”. VIII Congreso Bienal Internacional CIGRE). Esta afirmación adquiere plena vigencia en el actual contexto chileno, donde el aumento sostenido de generación solar y eólica ha puesto a prueba los mecanismos de flexibilidad del sistema, especialmente en lo que respecta a la gestión de excedentes y la seguridad del suministro.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico también interpela a la institucionalidad regulatoria. La capacidad del regulador para adaptarse de forma oportuna a los cambios del mercado y de la tecnología es crucial para evitar cuellos de botella que frenen la innovación. Un ejemplo ilustrativo fue la modificación del Reglamento de Potencia, cuya discusión reglamentaria, aunque necesaria, se extendió por varios años. Solo tras su resolución fue posible dar certeza respecto a la valorización y habilitación de los BESS como medios válidos para prestar servicios de suficiencia. Esta experiencia debe ser leída como una lección: los procesos regulatorios, lejos de ser meramente procedimentales, son también instancias para habilitar oportunidades de desarrollo. Demorarlos innecesariamente puede

significar perder competitividad o postergar beneficios para el sistema y los usuarios finales.

En esa línea, aún persisten desafíos relevantes. Las discusiones actualmente en curso sobre Servicios Complementarios, liderada por la CNE, y el trabajo de modificación del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico impulsado por el Ministerio de Energía, ofrecen una oportunidad clave para abordar, con mirada de futuro, los aspectos pendientes que permitan la integración plena y eficiente de los sistemas de almacenamiento. Definiciones sobre participación en el despacho, prestación de servicios de control de frecuencia, y mecanismos de remuneración son urgentes para acompañar la evolución tecnológica sin grandes desfases normativos.

Chile ha demostrado tener una política energética ambiciosa y consistente. Pero para que esa ambición se traduzca en realidad, el ritmo de la regulación debe procurar ir al mismo paso del de la tecnología. La velocidad con la que avanzan los proyectos de almacenamiento nos interpela: no basta con dejar que las soluciones emerjan; es deber del regulador asegurarse de que tengan el marco adecuado para desplegar todo su potencial.

Realizados en Santiago y Antofagasta:

Más de 150 profesionales, en su mayoría del rubro de la energía y la minería nacional participaron en las primeras “Jornadas de Especialistas en Digitalización de Subestaciones y Transformadores de Poder”, que se desarrollaron en Santiago y Antofagasta.

Los encuentros reunieron a expertos, empresas líderes del rubro minero-energético y proveedores tecnológicos, consolidando un espacio de alto nivel para el intercambio de conocimientos, experiencias y desafíos que enfrentan estos sectores productivos.

Se trató de un esfuerzo conjunto entre las compañías im3, RHONA y MR, y que logró convertirse en un espacio de alto nivel para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la digitalización en la infraestructura eléctrica crítica del país.

La actividad, que reunió a especialistas, empresas líderes del rubro mineroenergético y proveedores tecnológicos, fue organizada de manera conjunta por Rhona, im3 y MR.

Amplia convocatoria

El primer encuentro se desarrolló el 3 de junio en Santiago, mientras que dos días después se concretó una segunda cita en Antofagasta, ambos con un notable éxito en cuanto a convocatoria.

Según los organizadores, se trató de un evento clave para los men-

cionados sectores productivos, que solo en la capital de la región nortina reunió a más de 60 personas, en especial del rubro minero.

En la actividad técnico-estratégica se abordaron temáticas como “Tendencias en digitalización y automatización de subestaciones”; “Normativas nacionales e internacionales aplicables a activos digitales”; y “Estrategias para modernización de transformadores de poder”.

También se expusieron casos de éxito en implementación de soluciones digitales en SSEE en Utilities y la gran minería; en gestión de activos basada en datos (data-drivenassetmanagement); y en ciberseguridad en sistemas eléctricos inteligentes.

Panel técnico

De acuerdo con el balance realiza-

do, una de las instancias más valoradas por los asistentes fue el panel técnico. En él se discutieron experiencias reales de implementación, desafíos regulatorios, interoperabilidad de sistemas y las ventajas operativas que ofrecen las tecnologías digitales en términos de eficiencia, monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y reducción de fallas.

Además, los presentadores respondieron una serie de preguntas de la audiencia, la que demostró particular interés en las temáticas técnicas, normativas y las experiencias propias de la implementación de estas nuevas tecnologías en sus empresas.

Valoración de los participantes Al término de la jornada, los

“Los oradores respondieron preguntas de la audiencia, la que demostró particular interés en las temáticas técnicas, normativas y las experiencias propias de la implementación de nuevas tecnologías.

participantes resaltaron la calidad de las exposiciones, la pertinencia de los contenidos y el ambiente colaborativo que imperó durante las sesiones.

Asimismo, manifestaron un alto interés en participar en futuras versiones, lo que motivó a los organizadores a proyectar nuevas jornadas para 2026, ampliando aún más la cobertura temática y regional.

A modo de resumen, los organizadores concluyeron que este encuentro no solo reafirmó la creciente importancia de la digitalización en la transformación energética del país, sino que también posicionó a Santiago y Antofagasta como polos estratégicos para el desarrollo normativo, tecnológico, de conocimiento y de traspaso de experiencias en Chile.

info@rhona.cl www.rhona.cl

EL EJECUTIVO DESTACA LA IMPORTANCIA DE INTEGRAR SOSTENIBILIDAD, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN LOCAL PARA UNA MATRIZ MÁS SEGURA Y EFICIENTE.

CARGO: GERENTE GENERAL

ORGANIZACIÓN: TINGUIRIRICA ENERGÍA

RUBRO: GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉC-

TRICA SUSTENTABLE

LOCACIÓN: VALLE DE TINGUIRIRICA, REGIÓN DE O´HIGGINS

EJavier Carrasco es abogado de la Universidad de Chile y cuenta un Magíster en Derecho de la Energía y Medio Ambiente. Actualmente está a cargo del trabajo estratégico de Tinguiririca Energía, asumiendo los desafíos proyectados para 2025 en materia operacional, sostenibilidad y vinculación con las comunidades de entorno. Antes se desempeñó como Gerente Legal, de Sostenibilidad y de Asuntos Corporativos de la empresa.

n un contexto energético cada vez más complejo y demandante, Tinguiririca Energía apuesta por una gestión integral que considere tanto la optimización tecnológica como el compromiso territorial y ambiental. Desde su reciente nombramiento como gerente general, Javier Carrasco plantea la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada, avanzar en reformas regulatorias y consolidar alianzas estratégicas para enfrentar los retos de la transición energética.

En esta entrevista con Revista Electricidad, el ejecutivo aborda las iniciativas de la compañía para mejorar la operación, impulsar la innovación y mantener la confianza de las

comunidades, poniendo especial foco en la eficiencia, la sustentabilidad y la adaptación al cambio climático.

¿Cómo evalúa el actual momento que atraviesa Chile respecto a la transición energética?

Chile vive un momento clave en su proceso de transición energética. El apagón del 25 de febrero encendió una señal de alerta para toda la industria, evidenciando la necesidad de seguir fortaleciendo la operación del sistema y su resiliencia. Por ello, es fundamental avanzar en una matriz energética más robusta, basada en múltiples fuentes de generación que aseguren confiabilidad.

Desde Tinguiririca Energía, vemos que el desafío es doble: avanzar hacia una matriz más limpia y descentralizada, sin perder de vista la seguridad y la estabilidad del sistema. En ese contexto, nuestras centrales hidroeléctricas, La Higuera y La Confluencia, juegan un rol estratégico al aportar energía renovable y confiable. Creemos que es clave reforzar la articulación entre los distintos actores del sector y anticiparnos con soluciones que integren sostenibilidad, tecnología y gestión territorial. Es urgente avanzar en propuestas que respondan a las exigencias actuales, pero también en fortalecer la colaboración entre el ámbito público y privado.

Relacionado con lo anterior, ¿qué cambios considera necesarios en el sector?

Uno de los principales desafíos del sector energético es avanzar hacia una planificación más territorial de la generación eléctrica, que permita aprovechar de forma equilibrada las distintas fuentes renovables y optimi-

Creemos que visibilizar buenas prácticas es también una forma concreta de aportar al desarrollo del sector”.

zar el desarrollo del sistema de transmisión. Por ejemplo, los denominados sistemas de transmisión para “polos de desarrollo”, contemplados en una propuesta de reforma a la legislación eléctrica en 2016, aún no se han concretado.

Por otra parte, la creciente penetración de energías renovables en los

últimos 15 años ha puesto en entredicho la viabilidad del actual modelo marginalista de costos auditados que rige el mercado de corto plazo. En esa línea, las propuestas de reforma presentadas tanto por el Coordinador Eléctrico Nacional como por la Comisión Nacional de Energía apuntan a una transformación profunda.

“ Estamos explorando el uso de inteligencia artificial para la predicción de caudales, lo que podría optimizar aún más la gestión de nuestras operaciones”.

Sin duda, se tratará del cambio más relevante desde la promulgación de la Ley General de Servicios Eléctricos en 1982.

En otra arista, ¿cuáles son los nuevos proyectos que están impulsando este año?

En Tinguiririca Energía trabajamos constantemente para aumentar la eficiencia de nuestros procesos, con una mirada integral sobre la cuenca del río Tinguiririca, base de nuestra operación.

Durante 2025, avanzaremos en la optimización de la capacidad de almacenamiento de nuestros reservorios, una mejora clave para enfrentar los desafíos de la transición energética. Esta optimización permitirá una operación más flexible, eficiente y rentable, al aprovechar mejor los recursos hídricos disponibles y reducir las pérdidas de energía potencial. Con estas iniciativas, reafirmamos nuestro compromiso de ser un actor que entrega certezas y abre nuevas oportunidades para el sistema energético nacional.

¿Qué acciones están desarrollando en sobre la base de la sustentabilidad?

Nuestra estrategia de sustentabilidad se basa en tres pilares: operación eficiente, respeto por el entorno y trabajo colaborativo. En el ámbito

Creemos

uno de los principales desafíos

sector energético es avanzar hacia una planificación más territorial de la generación eléctrica”.

operativo, realizamos monitoreo ambiental continuo en nuestras centrales, garantizando que el agua captada sea devuelta con la misma calidad, respetando el equilibrio del ecosistema.

A nivel territorial, mantenemos una relación cercana con las comunidades vecinas, impulsando iniciativas como programas de educación ambiental dirigidos a escolares y habitantes de zonas rurales. Este año, lanzamos un kit educativo y señalética sobre biodiversidad en la ruta I-45, reafirmando nuestro compromiso con la protección del entorno y la formación ambiental. Además, estamos fortaleciendo nuestros sistemas de análisis y planificación mediante herramientas de monitoreo predictivo y modelos hidrológicos avanzados. Esto nos permite anticipar escenarios, optimizar la disponibilidad hídrica y reducir pérdidas de energía, aumentando así la eficiencia y entregando mayor certidumbre al sistema.

¿Qué innovaciones y tecnologías están impulsando este año?

Además de optimizar la capaci-

dad de almacenamiento de nuestros reservorios, estamos incorporando nuevas tecnologías de monitoreo y automatización en nuestras centrales. Sin embargo, entendemos la innovación más allá de lo técnico: también la promovemos en lo social. Por ejemplo, el año pasado iniciamos monitoreos participativos de flora y fauna con la comunidad y desarrollamos talleres educativos con estudiantes de la provincia. Asimismo, estamos explorando el uso de inteligencia artificial para la predicción de caudales, una herramienta que podría optimizar aún más la gestión de nuestras operaciones y fortalecer nuestra capacidad de adaptación frente a escenarios de escasez hídrica.

¿Qué acuerdos han concretado este año?

En los últimos años hemos fortalecido alianzas clave que apuntan a mejorar nuestra operación integral y sostenibilidad. Además, buscamos consolidar relaciones de largo plazo con proveedores y contratistas locales, con el objetivo de establecer

acuerdos colaborativos que aseguren tiempos de respuesta óptimos ante contingencias. Paralelamente, hemos reforzado nuestra articulación con actores relevantes del sistema eléctrico nacional, participando activamente en gremios como GPM y en mesas de trabajo sectoriales. Estas instancias nos permiten incidir en debates regulatorios clave para empresas que, como la nuestra, combinan generación renovable, operación técnica y arraigo territorial. En síntesis, nuestras alianzas actuales están orientadas a fortalecer la competitividad, incorporar innovación y asegurar una operación alineada con los desafíos del sistema energético chileno.

¿Cuáles son los principales retos para Tinguiririca Energía en 2025?

Nuestro mayor reto es mantener una operación eficiente y confiable en un entorno altamente dinámico, marcado por el avance del cambio climático y mayores exigencias regulatorias.

La recuperación de la Central “La Higuera” tras el sistema frontal de 2023 fue un hito que puso a prueba nuestra capacidad de respuesta y la resiliencia del equipo. Este año, debemos combinar la continuidad operativa con la implementación de nuevos proyectos, sin perder de vista nuestra licencia social para operar. Seguir construyendo confianza con comunidades, autoridades y el entorno es, sin duda, nuestro desafío más permanente y prioritario.

por US$1.000 millones ingresa a Sistema de Evaluación Ambiental

El proyecto Parque Eólico “Alto Los Muermos” ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), marcando un nuevo impulso para la generación de energías limpias en el sur de Chile. La iniciativa que contempla una inversión estimada de US$1.000 millones, se desarrollará en las comunas de Los Muermos, Puerto Varas y Llanquihue, en la Región de Los Lagos.

La propuesta incluye la instalación y operación de 43 aerogeneradores, cada uno con una capacidad de hasta 10 MW, alcanzando una potencia instalada total de 430 MW. El proyecto inyectará esta energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el objetivo de avanzar en la descarbonización y diversificar la matriz energética del país.

Además, el plan contempla una línea de transmisión de alta tensión de 220 kV y cerca de 47 kilómetros de extensión, que conectará la nueva subestación Alto Los Muermos con la subestación Tineo, en la comuna de Llanquihue. Asimismo, el diseño incorpora circuitos soterrados de distribución eléctrica y una subestación elevadora, con el fin de reducir el impacto visual y ambiental de la iniciativa.

La ejecución del proyecto comenzará en enero de 2027 y tendrá una vida útil de 30 años. En este contexto, esta propuesta se alinea con la política energética Chile 2050 y los compromisos internacionales que el país ha suscrito, como el Acuerdo de París y los objetivos de la COP28.

DESCARBONIZACIÓN ACELERADA:

EL COMPROMISO POR CERRAR LAS CENTRALES A CARBÓN ANTES DE LO PREVISTO ES FIRME, Y EN ESTA DIRECCIÓN EL SECTOR ENERGÉTICO

LLAMA A NO POR ELLO, SACRIFICAR SEGURIDAD NI EFICIENCIA EN EL CAMINO HACIA UNA MATRIZ 100% LIMPIA.

Durante su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció que el segundo semestre se considera ingresar al Congreso un proyecto de ley para adelantar el retiro de las centrales a carbón, con el fin de lograr el cierre total de éstas para el año 2035. La medida, llamada “Ley de Descarbonización Acelerada”, busca reforzar el compromiso del país con la transición energética, pero ha generado una serie de reacciones desde el mundo energético, donde si bien existe respaldo al objetivo, también se advierte sobre los desafíos estructurales, regulatorios y de infraestructura que deben resolverse con urgencia.

Generadoras de Chile, su director ejecutivo

Camilo

Charme

valora el anuncio, pero advierte que avanzar con mayor celeridad debe ser un proceso técnicamente sustentado y con condiciones

habilitantes claras:

“El anuncio del Presidente sobre el ingreso de un proyecto de ley para adelantar el retiro de centrales a carbón abre una conversación necesaria para el país, pero se debe abordar con responsabilidad y realismo. Como sector de generación eléctrica, hemos sido parte activa del proceso de descarbonización: ya se ha retirado más de un tercio del parque a carbón, el factor de emisio-

CAMILO

CHARME, director ejecutivo

Generadoras

de Chile.

nes ha disminuido en más de un 50% desde 2018, y actualmente el 70% de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables. Esta transformación se ha sostenido en un esfuerzo conjunto, con inversiones significativas y cambios estructurales. Sin embargo, avanzar más rápido exige más que voluntad. Requiere asegurar condiciones habilitantes tanto regulatorias como de infraestructura material, que hoy aún presentan importantes brechas. No se puede comprometer el retiro de nuevas centrales sin contar con garantías efectivas de seguridad y flexibilidad en la operación del sistema eléctrico. Esto implica disponer de infraestructura adecuada de respaldo, almacenamiento, transmisión y una operación modernizada del sistema. La seguridad del suministro debe ser el marco desde el cual se analicen las decisiones futuras”.

Según lo planteado por el Ejecutivo, este proyecto de ley complementará los esfuerzos realizados hasta ahora, los cuales han permitido el cierre de 11 unidades a carbón desde 2019, y la reconversión

de otras dos. La idea es cerrar las 18 unidades restantes en los próximos 10 años, lo que requerirá inversiones estimadas en almacenamiento, infraestructura de respaldo y modernización del sistema.

Acenor, su director ejecutivo Javier Bustos plantea que cualquier esfuerzo por acelerar la descarbonización debe tener al usuario final como eje central del debate:

director ejecutivo ACENOR.

“En la Cuenta Pública, desde la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) extrañamos que no se haya hecho mención a las mejoras que necesita el sistema eléctrico nacional, tanto en seguridad del suministro como en las condiciones de precios y costos. Creemos que no se puede hablar de transición energética sin poner al cliente y sus necesidades en el centro”.

En

tanto,

Rafael Loyola, director ejecutivo de AGR A.G, celebra el compromiso político con la descarbonización, pero advierte que sin ajustes normativos urgentes, se corre el riesgo de frenar el desarrollo renovable:

RAFAEL LOYOLA, director ejecutivo de AGR A.G.

“Valoramos los esfuerzos del Ejecutivo por avanzar en la transición energética. No obstante, cualquier descarbonización acelerada debe ir acompañada de ajustes regulatorios urgentes, especialmente para resolver el grave problema de curtailment por falta de transmisión y PMGD, revisar distorsiones como el pago por mínimos técnicos a centrales térmicas, y fortalecer la seguridad del sistema”.

Por su parte, en la voz de la Asociación de Transmisoras de Chile, su director ejecutivo, Javier Tapia remarca que sin una planificación seria y una ejecución oportuna en infraestructura, el proceso de descarbonización podría generar impactos negativos en la calidad y el costo del suministro:

“Apreciamos el compromiso del Gobierno con la descarbonización del país. No obstante, creemos

JAVIER TAPIA, director ejecutivo

Transmisoras de Chile.

que un cierre responsable de las centrales a carbón exige hacerse cargo de las debilidades actuales del sistema. Para evitar que este proceso comprometa la seguridad del suministro o eleve innecesariamente los costos para las personas, es indispensable contar con una planificación robusta, inversión oportuna en infraestructura de transmisión y un marco regulatorio que permita avanzar con certeza y eficiencia”.

En la opinión de Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), respalda con fuerza el proyecto anunciado, pero exige que la voluntad política se traduzca en una reforma integral del marco normativo:

“Vemos con muy buenos ojos el anuncio presidencial sobre descarbonización acelerada. Es una señal política clara y necesaria para avanzar hacia una matriz energética limpia, resiliente y moderna. Sin embargo, esa voluntad debe estar respaldada por una estrategia coherente y consistente desde lo regula-

directora ejecutiva Acera.

torio. No podemos seguir enfrentando un sistema donde las renovables, aún cuando están listas para operar, son desconectadas por falta de capacidad de transmisión, mientras se sigue remunerando a las tecnologías más contaminantes por mínimos técnicos. Necesitamos corregir distorsiones, viabilizar la inversión en almacenamiento, establecer reglas claras para el desarrollo renovable y asegurar una planificación sistémica que considere lo que viene en términos de electrificación, demanda y nuevas tecnologías. Esta transición no puede hacerse a punta de señales ambiguas o con un marco legal desalineado con los objetivos. Chile tiene una oportunidad histórica de liderar en descarbonización, pero para ello se necesita decisión política acompañada de modernización regulatoria urgente”.

El Ejecutivo ha destacado que el plan contempla incentivos para acelerar el despliegue de sistemas de almacenamiento, lo que incluye baterías de gran escala, así como nuevas líneas de transmisión. Sin embargo, la industria coincide en que estos proyectos deben materializarse con rapidez y visión de largo plazo para que el cierre total de las centrales a carbón no se transforme en un riesgo para el sistema.

A 10 años del horizonte planteado por La Moneda, la ruta de la descarbonización continúa su curso, pero las voces técnicas y gremiales advierten que el éxito de esta meta no depende solo de voluntad política, sino de resolver ahora las condiciones estructurales que permitan avanzar, sin comprometer ni la seguridad ni la competitividad energética del país.

LA ARAUCANÍA FRENTE AL DESAFÍO ENERGÉTICO:

Soluciones resilientes en un territorio con

QUE TIENEN ÉSTAS SOBRE LA BASE DE LA REALIDAD DE LAS COMUNIDADES INSERTAS.

En una región donde la ruralidad, la tensión territorial y los efectos del cambio climático se entrecruzan, asegurar el suministro energético no es tarea fácil. Así lo reconoce Camilo Villagrán, seremi de Energía de La Araucanía, quien lidera una estrategia centrada en soluciones resilientes, participación comunitaria y adaptación territorial.

“El principal desafío es garantizar un suministro confiable en zonas aisladas, muchas de ellas marcadas por conflictos históricos. Allí, ejecutar y mantener infraestructura se vuelve especialmente difícil”, explica Villagrán. A ello se suma un aumento de eventos climáticos extremos, como los vientos intensos que afectan la red de distribución en sectores cordilleranos. Ante este panorama, el Ministerio de Energía avanza en soluciones como el soterramiento de líneas eléctricas rurales, priorizando zonas críticas y trabajando coordinadamente con municipios y empresas forestales.

Actualmente, un 1,4% de las viviendas en la región no cuenta con suministro eléctrico, según el último Censo. Para reducir esa brecha, el ministerio implementa proyectos de electrificación rural que buscan llevar energía a cientos de familias, mejorando además la calidad del servicio en zonas afectadas por cortes frecuentes. “No solo queremos llegar con electricidad, sino también mejorar la continuidad y seguridad del suministro”, enfatiza el seremi.

La participación ciudadana es otro eje clave. En una región con fuerte presencia de comunidades mapuche y ruralidad extendida, los procesos de diálogo temprano se convierten en un pilar esencial. “Promovemos la corresponsabilidad territorial. No es lo mismo planificar desde Santiago que desde Padre Las Casas o Lonquimay. Por eso adaptamos la entrega de información al contexto local, para que las comunidades puedan participar informadas y con confianza”, menciona el entrevistado.

Aunque más del 98% de la matriz

La transición energética debe construirse desde los territorios”, Camilo Villagrán, seremi de Energía de La Araucanía. “

eléctrica regional proviene de fuentes renovables, persisten desafíos estructurales. La pobreza energética, la fragilidad del suministro en sectores rurales y la falta de infraestructura moderna para resistir los efectos del clima son brechas vigentes. “En invierno, las tormentas generan múltiples cortes que afectan no solo a las familias, sino también a servicios esenciales como los APRs o la actividad económica”, acota. Frente a esto, el foco está puesto en avanzar hacia una matriz energética más resiliente, equitativa y preparada para el futuro. El vocero también expresa que cómo palpan la transición energética nacional en La Araucanía. “Tenemos una mirada regional y productiva. No queremos ser solo consumidores de tecnología, sino protagonistas del desarrollo energético”, destaca el seremi. Un ejemplo concreto es la Mesa Regional de Hidrógeno Verde, donde se impulsa el proyecto de fertilizantes

Parque Eólico La Cabaña ubicado en La Araucanía

verdes de COMASA, que busca integrar el hidrógeno como insumo para una agricultura sustentable. Junto con esto, se trabaja en la formación de capital humano técnico. Liceos y centros de formación técnica se articulan con el sector energético, preparando a los futuros profesionales de una industria que ya comienza a exigir nuevos perfiles. “La educación técnica es una herramienta clave para asegurar que esta transición sea también una oportunidad para las comunidades más rezagadas”, afirma. Respecto a la infraestructura, la

Nuestro desafío es avanzar no solo en cobertura, sino también en resiliencia y equidad energética”, Camilo Villagrán, seremi de Energía de La Araucanía.

región apuesta por modernizar y robustecer sus redes rurales, evaluando tecnologías adaptadas a las características del territorio. “No todo se resuelve con más líneas. A veces, la solución está en el soterramiento, en generación distribuida o en nuevas formas de almacenamiento. Lo importante es que esas soluciones se

piensen desde el territorio y para el territorio”, remarca Villagrán.

En definitiva, la Región de La Araucanía avanza con paso firme hacia un modelo energético más justo y robusto, enfrentando sus desafíos con enfoque territorial, visión técnica y un compromiso decidido con la participación ciudadana.

Abordamos las principales temáticas relacionadas con generación, transmisión y distribución de energía.

VERSIÓN DIGITAL

MÁS DE 64.150 VISITAS

MÁS DE 56.433 USUARIOS MÁS DE 50.600 SESIONES

LECTORES POR EMPRESA

Productores

Proveedores Instituciones Otros

LECTORES POR CARGO

Presidentes, Gerente General Gerentes, Superintendentes Jefes, Supervisores Geólogos, Ingenieros

CARGO: BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE

ORGANIZACIÓN: HUAWEI DIGITAL POWER LATINOAMÉRICA.

RUBRO: ENERGÍA SOLAR, ALMACENAMIENTO BESS, CLOUD, ICT.

LOCACIÓN: SANTIAGO, CHILE.

Yahui Tracy Zhang, estudió Lengua y Literatura Española en la Universidad de estudios internacionales de Shanghái (China) y cuenta con másters en la Universidad Jiaotong de Shanghái y la Universidad del Sur de California, EEUU. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en Phillips, Canxing Production ,Baozun eCommerce Inc, HHOGene. Actualmente es integrante de la Asociación de Mujeres en Energía, AME.

Business Development Associate en Huawei Digital

LA EJECUTIVA REPASA SU TRAYECTORIA, EL ROL DEL LIDERAZGO QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA PARA

gica desde Huawei Digital

sidad, liderazgo femenino y visión colaborativa.

En esta entrevista con Revista Electricidad, reflexiona sobre su trayectoria profesional, la evolución del sector, los aprendizajes que ha recogido en distintas culturas y los aportes que, desde su experiencia, las mujeres pueden y deben hacer para transformar la industria energética.

¿Qué la llevó a especializarse en energía?