5 minute read

JEDERMANNS JUDEN

Schüler mit Trompeten rotten sich in der Altstadt zusammen. Ihr Ansinnen ist der lautstarke Protest. Gegen das jüdische Element und die neu bearbeitete Jedermann-Produktion, mit der soeben die ersten Salzburger Festspiele auf dem Domplatz eröffnet werden. Man schreibt den 22. August 1920. Die Polizei ist rasch zur Stelle und verhindert die Aktion. Es ist die Zwischenkriegszeit, die speziell in Salzburg zerrissen ist zwischen Katholizismus und Deutschnationalismus.

Unter diesen Rahmenbedingungen finden die ersten Salzburger Festspiele als katholisch-neobarockes Spektakel statt. Getragen von den Gründervätern, dem jüdischen Visionär Max Reinhardt und dem jüdisch abstammenden Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal, der trotz seiner tiefen Verwurzelung in der katholischen Kultur zur Zielscheibe antisemitischer Angriffe wird. Ebenso wie der erste Jedermann-Darsteller Alexander Moissi, der kein Jude ist, dessen Name aber als hebräisch eingeordnet wird. Oder der Dirigent Bruno Walter, der als einer der wenigen jüdischen Künstler nach dem Krieg wieder bei den Salzburger Festspielen in Erscheinung tritt. Im Spannungsfeld von jüdischer Prägung, katholischer Tradition und antisemitischen Attacken spannt die Ausstellung den Bogen von der Gründung der Salzburger Festspiele bis in die Nachkriegszeit. „Es war die Vision des brillanten Max Reinhardt, die Stadt als Kulisse zu verwenden. Eine geniale Idee, die auch hundert Jahre später genauso frisch geblieben ist“, sagt Danielle Spera, Direktorin des Jüdischen Museums Wien. Ein spannendes Exponat der Ausstellung ist für sie Reinhardts persönliches Reisegepäck. „Seine Koffer sind ein starkes Symbol für das Weggehen-Müssen.“ SALZBURG VERSUS BAYREUTH Salzburg stand von Anfang an in Konkurrenz zu Bayreuth. Die weltoffene, süddeutschkatholische Note gegen den preußischen Protestantismus. „Es musste erst die Monarchie untergehen, bevor sie auf der Bühne wieder auferstehen konnte“, sagt Ausstellungskurator Marcus Patka. Die Kirche als Ort der Inszenierung hat man in katholisch-konservativen Kreisen schwer übelgenommen. Die Antisemiten reizte besonders, dass jüdische Künstler mit christlichen Themen Geschäfte machten. Wohlhabende Touristen der frühen 1920er-Jahre standen unter Generalverdacht, „jüdisch“ zu sein. Man sprach vom „verjudeten Fremdenverkehr“. Dazu kam die Diskrepanz, dass man zwar für die Bevölkerung spielen wollte, diese sich die teuren Eintrittskarten aber gar nicht leisten konnte.

Advertisement

Mitte der 1920er-Jahre erweiterten Opern den Spielplan. Mozart in Salzburg gegen Wagner in Bayreuth. Salzburg war nun offizielle Kulturhochburg. In den 30er-Jahren florierten die Festspiele dann unter dem Stardirigenten Arturo Toscanini. Er hatte sich geweigert, in Bayreuth unter Hitler zu dirigieren, und wechselte nach Salzburg, wo man

Den Spuren der Salzburger Festspiele kann man in diesem Sommer auch in Wien folgen: Das Jüdische Museum zeigt die Ausstellung „Jedermanns Juden“ u. a. mit noch nie gezeigten Objekten aus dem Nachlass von Max Reinhardt.

Text: Elisabeth Patsios

Szene aus dem „Jedermann“ im Jahr 1929: Alexander Moissi und Luis Rainer in seiner Paraderolle als „Tod“.

die bis dahin geltende stille Übereinkunft brach, keine Wagner-Opern zu spielen. Nun hieß es: „Jetzt erst recht Wagner!“ Die Inszenierungen sorgten für ausverkaufte Vorstellungen vor internationalem Publikum. Die Gäste kokettierten mit lokalen Lebensgewohnheiten, trugen Dirndl und Lederhosen. Max Reinhardt hielt regelmäßig Hof auf seinem Schloss Leopoldskron. Das hatte Bayreuth nicht zu bieten. „Es war optisch mickrig im Vergleich zu Salzburg, und die Bayreuther Festspiele waren kein gesellschaftliches Event. Dort hat man die verstaubten Kulissen ewig nicht gewechselt“, sagt Patka. HITLER AN DER MACHT

Nach Hitlers Machtübernahme in Deutschland folgte ein Auftrittsverbot für jüdische Künstler. Es kam zu einem fliegenden Künstlerwechsel zwischen Salzburg und Bayreuth. Hitler verhängte zudem die 1000-Mark-Sperre mit dem Ziel, den Tourismus aus Deutschland zu stoppen und auch den Salzburger Festspielen massiv zu schaden. Ein Sprengsatz zerstörte im Frühjahr 1934 Teile des Festspielhauses, kurze Zeit später warfen Nationalsozialisten einen Böller in das Foyer von Schloss Leopoldskron. Max Reinhardt suchte daraufhin einen neuen Lebensmittelpunkt. 1937 ging er für ein Theaterprojekt in die USA. Eine Rückkehr sollte ihm nicht mehr möglich sein.

Bruno Walter, Thomas Mann und Arturo Toscanini (o.). Max Reinhardt und seine Ehefrau Helene Thimig mit Bruder und Vater (li.): Szene aus „Der Diener zweier Herren“ 1926 (re.). Museumsdirektorin Danielle Spera, (li. o.) und der Kurator der Ausstellung, Marcus Patka. (o.).

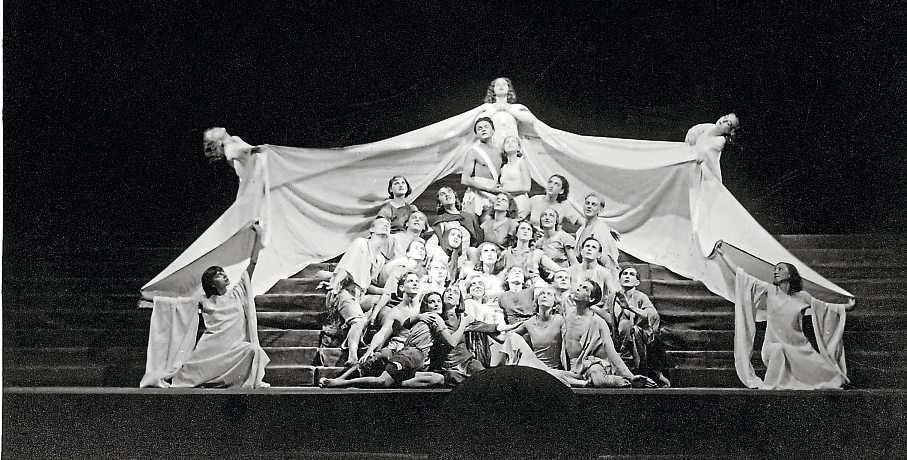

Szene aus „Das jüngste Gericht“, aufgeführt im Jahr 1932.

Nach dem Anschluss 1938 wurde Schloss Leopoldskron beschlagnahmt. Auch Bruno Walter und Arturo Toscanini emigrierten in die USA. Juden durften in Salzburg keine Trachten mehr tragen. Die Festspiele wurden im Handumdrehen „arisiert“. Die Nationalsozialisten standen dabei vor einem Problem: Sie hatten die Salzburger Festspiele ideologisch bekämpft, mussten aber nun ihre Fortführung sichern. Jüdische und internationale Gäste gab es nicht mehr, stattdessen rollten Kraft-durch-Freude-Reisebusse an. DIE NACHKRIEGSZEIT Bereits im Herbst 1945 ließen die US-Besatzer die weltbekannten Salzburger Festspiele wieder auferstehen. So signalisierte man im Ausland ein funktionierendes, ziviles Leben dank amerikanischer Unterstützung. Doch latenter Antisemitismus brodelte allerorts. Ernst Lothar führte die Salzburger Festspiele von 1952-1958 fort. Es gab jedoch nicht mehr so viele jüdische Künstler. Die Überlebenden waren entweder ausgewandert, zu mutlos oder zu alt. Trotzdem versuchte man die Kultur neu zu etablieren und so die Nazikultur aus den Köpfen der Menschen verschwinden zu lassen. Ein Prozess, der sich nur langsam in Gang setz-

stspiele/Ellinger Fe hiv der Salzburger tos:Picturedesk, Sebastian Gansriegler , A rc Fo te. Was von den Anfängen der Salzburger Festspiele bis heute erhalten geblieben ist, beantwortet Danielle Spera: „Die Idee der Gründerväter, Salzburg auf die internationale Bühne zu heben und hier ein erstklassig besetztes Festival zu etablieren. Das zieht sich bis ins Heute. Das ist das Jüdische, das immer bleiben wird. Und daran gilt es zu erinnern.“ Theaterbild „Die grüne Flöte“ mit Maria Solveg, Katta Sterna, Albert Victor Blum und Tilly Losch 1925.

„Jedermanns Juden“, Juli-November 2021, Jüdisches Museum Wien