9 minute read

Autour de l’Olympisme

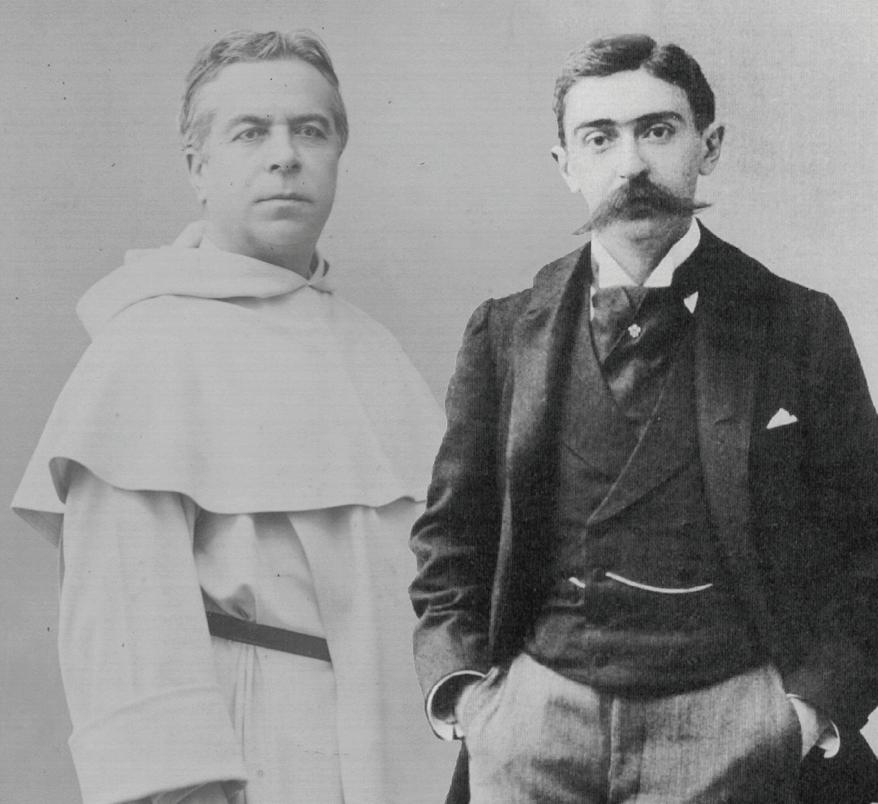

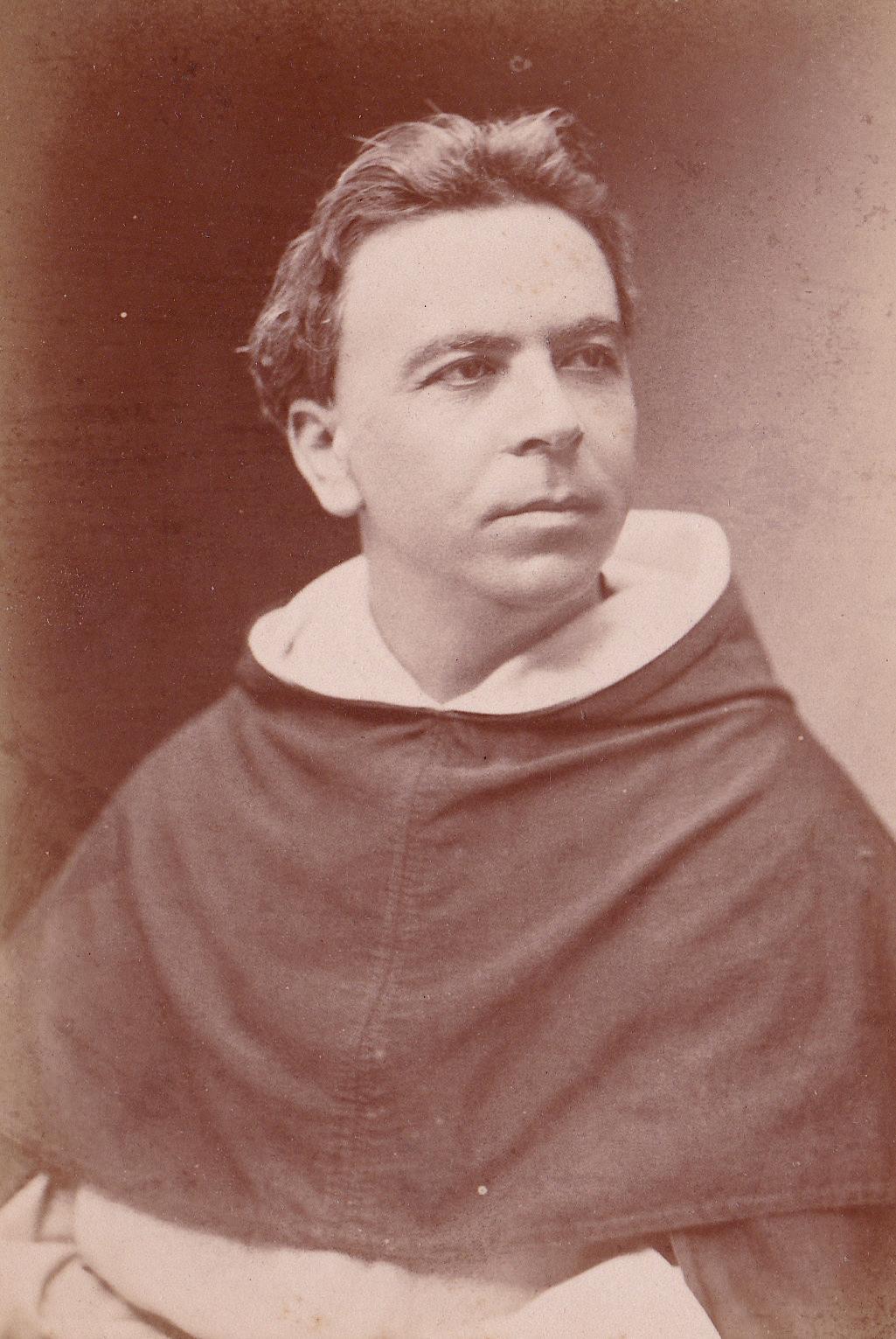

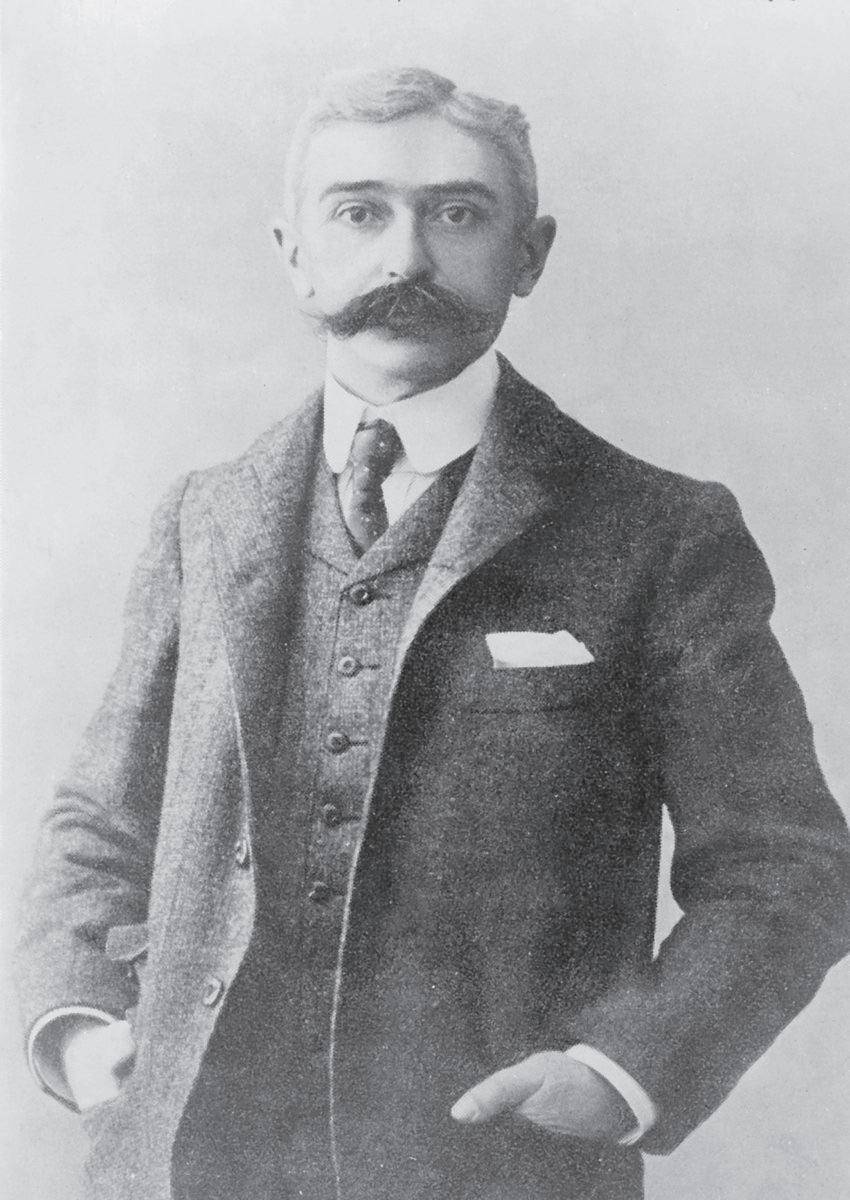

1er Semestre 2019 Pierre de Coubertin (1863-1937) venait tout juste d’avoir 28 ans lorsque, à sa demande, il rencontra pour la première fois, le 2 janvier 1891 à Paris, le père Henri Didon (1840-1900). Le jeune homme était alors un actif dirigeant de l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA) qu’il avait contribué à créer en 1887 et dont il escomptait qu’elle étendrait la place des disciplines « athlétiques », c’est-à-dire autres que la seule gymnastique, dans les établissements scolaires, à l’instar de ce qui se faisait dans d’autres pays, notamment en Angleterre. L’un des moyens de favoriser une telle évolution serait, à ses yeux, l’organisation de compétitions sportives auxquelles prendraient part communément des équipes de lycées publics et de collèges catholiques. Il s’en était ouvert en vain à plusieurs supérieurs de ces Autour de institutions libres, diocésaines ou congréganistes. Certains n’y voyaient aucun intérêt pédagogique. l’Olympisme: D’autres avaient une objection de principe à ce rapprochement intempestif avec l’enseignement d’État : les jésuites notamment – dont on sait le Père Didon que, premières cibles et premières victimes des mesures de 1880 visant les congrégations non et Pierre de autorisées, ils n’avaient repris le contrôle de leurs collèges qu’à la faveur d’une tolérance de fait et Coubertin grâce à des montages habiles impliquant des hommes de paille – campaient sur une position intransigeante vis-à-vis de la République laïque. Le père Didon, 50 ans, dominicain, était un esprit libéral qui n’avait pas ces préventions à l’égard du régime en place. Orateur renommé dès la fin des années 1860, il avait été provisoirement interdit de prédication en 1880, Rome lui reprochant des propos imprudents.

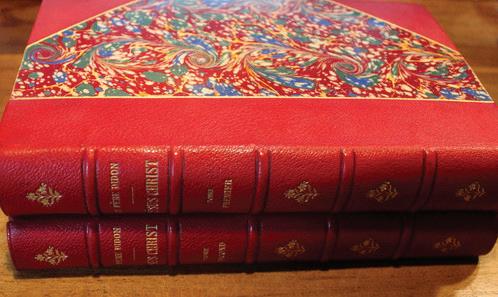

Après une décennie passée dans l’ombre à documenter et rédiger un fort volume de près de 1 000 pages sur Jésus-Christ, il était à nouveau sur le devant de la scène catholique. Devenu en 1890 prieur du couvent d’Arcueil et, par voie de conséquence, responsable de l’École Albert-le-Grand (à Arcueil) et de l’École Lacordaire (à Paris), il se trouvait à la tête d’un ensemble scolaire réputé mais qui, traversant une mauvaise passe financière, avait besoin d’être relancé.

Advertisement

Les vertus pédagogiques de l’éducation physique lui étaient d’autant moins étrangères qu’il avait été, adolescent, élève du petit séminaire du Rondeau, près de Grenoble, où des hellénistes passionnés avaient mis en place des « jeux olympiques » scandant, tous les quatre ans, la vie de l’établissement, les années intermédiaires étant l’occasion de compétitions préparatoires qualifiées de « préludes olympiques ».

par Yvon Tranvouez - Prof. d’Univ. émérite - Université de Brest

Par ailleurs, les collèges tenus par l’ordre religieux dans lequel il avait fait ensuite profession se caractérisaient eux aussi par cette attention au corps dans l’éducation : le père Lacordaire s’en était soucié à Sorèze, le père Captier et ses successeurs à Oullins et à Arcueil. À Arcueil toujours, le père Barral de Baret avait inauguré en 1878, pour les grands élèves, des caravanes annuelles tenant à la fois de la randonnée et de l’excursion culturelle, sur le modèle de celles initiées cinq ans plus tôt par le Club Alpin Français.

Aconsidérer cet héritage, on comprend que le père Didon ait été séduit par le projet de son interlocuteur et qu’il y ait immédiatement donné suite. Deux jours après leur première entrevue, Pierre de Coubertin fit une conférence à Arcueil. Le 13 janvier, une cinquantaine d’élèves de l’établissement participèrent à un rallye – sorte de mixte entre course d’orientation et cross-country. Le 15, le dominicain était aux côtés de Jules Simon, figure tutélaire de la Troisième République, et de plusieurs proviseurs de lycées lors d’un « banquet de l’éducation physique » organisé par l’USFSA et le Comité de propagation des exercices physiques. Constituée rapidement, l’Association Athlétique Albert-le-Grand (AAAG) organisa le 7 mars ses premiers championnats.

C’est à cette occasion que le prieur lui assigna les couleurs dominicaines (noir et blanc) et une devise en trois mots qui, selon ce qu’en rapporta Sport athlétique, le journal de Pierre de Coubertin, étaient « le fondement et la raison d’être des sports athlétiques : citius, altius, fortius: plus vite, plus haut, plus fort ».

L’AAAG présenta une équipe au rallye interscolaire du 19 et se classa huitième d’une compétition remportée par le lycée Janson de Sailly. Dans les années qui suivirent, tandis que Pierre de Coubertin entreprenait de mettre sur pied des Jeux Olympiques modernes, le père Didon

eut d’autres préoccupations, parce que fortement engagé dans les controverses qui divisaient les catholiques français à propos du ralliement à la République que leur demandait le pape Léon XIII. Également très absorbé par sa fonction, le dominicain n’oubliait pas l’importance de l’éducation physique : lorsqu’il acheta des terrains jouxtant le site du collège d’Arcueil, ce fut sans doute pour créer l’École Laplace, qui préparerait aux écoles supérieures d’agriculture et de commerce, mais aussi pour aménager des installations sportives : manège, piste de course à pied, bassin de natation. Parmi ceux qui en profitèrent il y eut un neveu de Pierre de Coubertin, inscrit au collège Albert-le-Grand en 1892. Les relations de l’aristocrate et du prieur étaient amicales. On ne s’étonne pas que le premier ait fait adopter la devise du second par le premier congrès du Comité International Olympique réuni à la Sorbonne en juin 1894. Citius, altius, fortius : « tout l’athlétisme tient en ces trois mots », écrira plus tard le baron : « Ils forment un programme de beauté morale. L’esthétique du sport est une esthétique immatérielle ».

Cette même année 1894, la caravane d’Arcueil, revenant de Constantinople, fit halte à Olympie. Deux ans plus tard, en 1896, elle était à nouveau en Grèce mais, au lieu des habituels congés d’été, c’est au moment des vacances pascales que le prieur la conduisit à Athènes de manière à ce qu’elle pût assister aux premiers Jeux Olympiques de l’époque contemporaine : l’album souvenir du voyage se félicitera de cette renaissance des Jeux, « après tant de siècles écoulés, depuis le jour si funeste aux sports, où Théodose le Grand, en 393, les supprima par haine du paganisme ». Pierre de Coubertin a évoqué sans s’y attarder, dans ses Lettres olympiques, la présence de « la robe blanche du père Didon » à l’ouverture, le lundi de Pâques, 6 avril 1896. La veille, invité inopinément à prêcher dans l’église Saint-Denys l’Aréopagite, la cathédrale catholique d’Athènes, le dominicain n’avait pas caché sa satisfaction de mettre ainsi ses pas, en quelque sorte, dans ceux de saint Paul, et il avait exposé à ses quelque 4 000 auditeurs la polysémie qu’il voyait à l’événement : « En amenant quelques jeunes gens de l’École française Albert-le-Grand participer à ces grandes solennités des Jeux Olympiques, je songeais – pourquoi ne le dirais-je pas dans cette métropole ? – à rendre hommage au vieux génie grec, dont nous autres, Occidentaux et Latins, nous aimons à nous reconnaître les fils. Je tenais aussi à m’associer à ce développement de la force physique, dont la Grèce nous a donné un exemple si parfait, et qui doit entrer de plus en plus dans l’éducation comme un élément nécessaire. Je voulais, enfin, apprendre à la jeunesse qui m’est confiée à entrer

1894: La caravane d’Arcueil fait halte à Olympie

dans ce mouvement d’union internationale, qui semble un premier pas vers la fraternité des peuples et vers cette unité morale que Jésus, le premier, a formulée comme le grand but du royaume spirituel dont il est le chef, l’initiateur et le soutien indéfectible ».

Lorsque Pierre de Coubertin réunit, en juillet 1897 au Havre, le deuxième congrès du CIO, son souci était précisément d’établir, au-delà de la seule « technique » sportive, la portée à la fois pédagogique et morale de l’olympisme, tout en veillant à ce que celui-ci ne fût inféodé à aucun pouvoir politique. Pour défendre un Pierre de Coubertin

tel idéal à la tribune, il ne vit, racontera-t-il dans ses Mémoires olympiques, que « deux amis dévoués » qui « comptaient alors parmi les orateurs les plus en vogue », l’explorateur Gabriel Bonvalot (1853-1933), célèbre par ses expéditions asiatiques, et le père Didon (les deux hommes se connaissaient, Bonvalot ayant été invité à présider la distribution des prix du collège d’Arcueil en 1896). Une nouvelle fois, le dominicain subjugua son auditoire en parlant de « l’influence morale des sports athlétiques » dans l’éducation. Brocardant les inquiétudes maternelles (« le plus grand ennemi des sports, c’est la mère »), les résistances des « éternels réactionnaires » qui ne veulent rien changer et les objections des professeurs qui regrettent le temps dérobé aux études (« j’estime que les vainqueurs du football ont bien des chances d’être les lauréats de demain dans les concours intellectuels »), il souligna les bienfaits des compétitions, qui développaient chez les jeunes la combativité, l’endurance, la solidarité, mais aussi le sens de la liberté dès lors que l’on laissait, comme cela se faisait à Arcueil, les élèves organiser et gérer eux-mêmes les associations sportives de leur établissement. Bien conçu, le sport avait, selon le père Didon, une portée civique : « Et pour que les associations sportives produisent tous leurs effets, je voudrais qu’elles fussent absolument intransigeantes sur le point d’honneur et sur la dignité de l’athlète. Pas de compromis. – Monsieur, vous avez violé la loi, vous êtes disqualifié. – Monsieur, vous avez menti, vous êtes disqualifié. – Monsieur, vous avez maltraité votre adversaire, vous êtes disqualifié. Un point, c’est tout. Avec des mœurs pareilles, nous irons peut-être avec succès à l’encontre de ces consciences de caoutchouc que la politique a malheureusement tendu à développer, parce que la politique étant faite d’intérêts pousse au compromis, et que le compromis est toujours une entorse faite à la conscience ».

1897: Le 2ème Congrès du CIO sera organisé au Havre

Convié à traiter, selon les termes exacts de Pierre de Coubertin, qui présidait la séance, « de l’action morale des exercices physiques sur l’enfant, sur l’adolescent et de l’influence de l’effort sur la formation du caractère et le développement de la personnalité », le père Didon en était donc venu à faire, dans la salle des fêtes d’un Hôtel de Ville et devant les représentants de l’État, une leçon de morale démocratique d’autant plus corrosive que le régime ne s’était pas encore remis du scandale de Panama et peinait à faire perdurer « l’esprit nouveau » supposé permettre le rapprochement des catholiques ralliés et des républicains modérés. Cette charge inattendue montrait que le dominicain, orateur imprévisible, pouvait devenir encombrant. Chacun suivit donc sa route. Tandis que le prieur, à la suite d’une nouvelle imprudence de langage, se trouvait embarqué confusément et à contre-emploi dans les polémiques de l’affaire Dreyfus, son ami préparait les Jeux Olympiques de Paris. Le dominicain, terrassé par une crise cardiaque le 13 mars 1900, n’en fut pas.

Le Figaro de ce temps avait une rubrique sur les « silhouettes disparues ». Le 22 mars 1903, Pierre de Coubertin y évoqua avec émotion le père Didon : « Souvent, vers le soir, il me reconduisait à pied jusqu’à Montrouge, et les grandes pensées qu’il me disait se détachaient curieusement sur ce paysage de banlieue déjà noyé dans le crépuscule. Une fois, au pied des fortifications, il s’arrêta et, traçant avec sa canne des lignes imaginaires sur l’asphalte: Quand on veut sauter trois mètres, dit-il, il faut en viser cinq: dans la vie, ce ne sont pas tant les jarrets qui vous trahissent que la manque d’ambition qui vous actionne insuffisamment ».

Yvon Tranvouez Professeur d’Université émérite Université de Brest