12 minute read

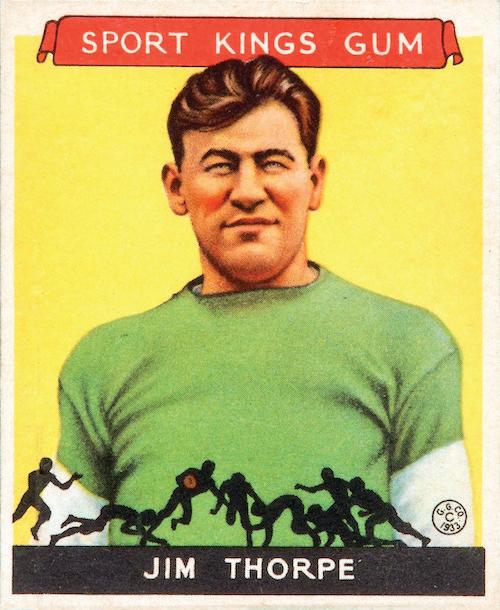

James Thorpe

par Fabrice Delsahut

Advertisement

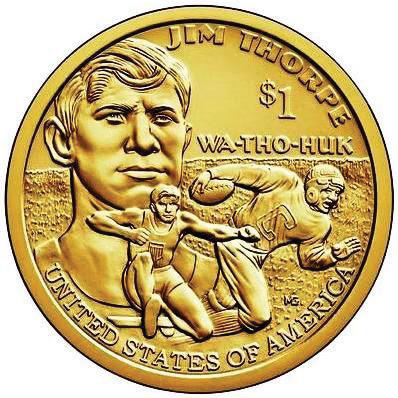

James Francis Thorpe

Le premier disqualifié de l’histoire pour professionnalisme est un athlète d’origine amérindienne.

Il se nomme James Francis Thorpe. Héros national avant l’heure des grandes starifications sportives de la fin du XXe siècle et d’aujourd’hui, Thorpe est perçu pour les Américains comme le symbole de la perfection physique comme l’attestent les différents sondages et nominations effectuées dès 1950. Pour les Indiens, il est associé tout à la fois à de la pitié, de l’amertume et de l’humiliation. Champion hors norme d’un côté ou champion de l’oubli de l’autre, il est surtout représentatif d’une certaine indianité de la première moitié du XXe siècle.

Le digne héritier de Tullock-cihishh-ko

Digne héritier de Tullock-cihishhko (celui qui boit le jus de la pierre) que le peintre George Catlin décrit dans les années 1830 comme « le plus célèbre joueur de balle de la nation choctaw », Thorpe nait le 27 mai 1887, dans une baraque en planches de l’Oklahoma Territory, dans la réserve amérindienne Sac and Fox. Il est Irlando-Sac par son père et, par sa mère, a du sang franco-canadien. Son éducation, dans sa prime jeunesse, est essentiellement amérindienne et révèle qu’il est instable, fugueur, indiscipliné et joueur. Il déteste l’école et sa jeunesse n’est qu’une série de fugues jusqu’à son arrivée en 1904 au célèbre pensionnat amérindien, la Carlisle Indian Industrial School où il découvre avec intérêt les pratiques sportives.

Sous la tutelle de l’entraîneur Pop Warner, Thorpe va enchainer les succès sportifs, que ce soit à Carlisle jusqu’en 1912 ou au cours de sa carrière professionnelle. Malgré son jeune âge, il excelle dans tous les sports. A dix-neuf ans et demi, en 1908, il franchit 1,85m en hauteur aux Penn Relays et il aurait pu postuler à la sélection olympique pour les

Dates

27 mai 1887: naissance 1904: arrivée au pensionnat Carlisle Indian Industrial School 1908: franchit 1,85m en hauteur 1912: médailles d’or JO au décathlon et pentathlon 27 janvier 1913: disqualifié pour professionnalisme déguisé 1950: considéré comme l’athlète le plus exceptionnel 1900/1950 28 mars 1953: décès

Jeux olympiques de Londres si son entourage y avait simplement songé. C’est Warner qui le pousse à préparer les Jeux suivants, ceux de Stockholm. Au cours des sélections américaines, au Polo Ground de New York, il se qualifie en hauteur avec 1,95m (à 2cm du record mondial de l’époque), en longueur avec 7,17m. Il est également retenu en sélection, en compagnie d’Avery Brundage, futur président de I’American Athletic Union et du Comité international olympique (CIO), pour le pentathlon et le décathlon.

C’est en 1912, qu’il inscrit une des plus belles pages de l’histoire de l’olympisme. Thorpe remporte deux médailles d’or, au décathlon et au pentathlon. Du 7 au 15 juillet, il dispute dix-sept épreuves, dont cinq le premier jour, le pentathlon, où Avery Brundage se classe sixième. Il remporte ensuite le décathlon qui se déroule sur trois journées et au cours duquel Avery Brundage, blessé, abandonne. Accueilli à la tribune officielle, Thorpe reçoit une

couronne de lauriers que le roi de Suède Gustave V pose sur son front en lui disant: « Monsieur, vous êtes le plus grand athlète au monde! ». Il est acclamé comme un héros à son retour aux Etats-Unis avec une parade à New York, un banquet en son honneur à Philadelphie et les félicitations du président William Howard Taft. Dans la même année, il mène l’équipe de football américain de Carlisle au titre national en marquant 25 essais et 198 points dans la saison. Après la saison de football, Thorpe joue au base-ball au plus haut niveau pendant six ans.

Il manage aussi l’équipe de football des Canton Bulldogs qu’il mène au titre non-officiel de champion du monde en 1916, 1917 et 1919. Il finit enfin sa carrière avec les Chicago Cardinals. En 1950, un sondage de référence, organisé par l’Associated Press élit Jim Thorpe comme l’athlète le plus exceptionnel de la première moitié du XXe siècle. Le magazine Sports Illustrated le nomme « le plus grand athlète page

13

du XXe siècle ». Ce même titre est reconfirmé par un sondage ISPN-NBC en 2000.

Avant d’être un athlète génial, il n’est qu’un Amérindien, avec toute la naïveté que les Amérindiens peuvent avoir dans un monde blanc où les valeurs sont parfois bien différentes des leurs. Il va devenir le sujet d’une controverse sur la nature de l’amateurisme en sport qui durera soixante-dix ans.

Sept décennies de controverse

Six mois après sa performance olympique triomphale, un journal du Massachussetts, le Worcester Telegram, affirme que Thorpe a joué pour 25 dollars par semaine dans une équipe de base-ball de Caroline du Nord au cours des mois d’été 1909 et 1910. Le Washington Post porte l’affaire au niveau national et dans la foulée, l’Amateur Athletic Union lui retire son statut d’amateur et le CIO, avec le soutien total du Comité olympique américain (COA), exige alors qu’il restitue ses médailles pour les remettre aux seconds des disciplines concernés et son nom est retiré des comptes-rendus des Jeux. James E. Sullivan, président du COA et secrétaire général de l’American Athletic Association, après avoir tenté de discréditer le journal, est accusé d’avoir fermé les yeux sur une information qu’il ne pouvait ignorer. Pop Warner est aussi accusé d’avoir caché le fait que son joueur d’élite avait joué au base-ball d’été dans une ligue semi-professionnelle durant deux étés. La loi 26 du CIO interdit à toute personne ayant touché de l’argent pour pratiquer une ou plusieurs activités sportives, de concourir aux Jeux olympiques. Il est probable que Thorpe ne pensait pas modifier son statut d’amateur en acceptant de telles pratiques, dans la mesure où il est courant de voir d’autres athlètes olympiques être rémunérés dans des équipes de ligue mineure, et qui plus est, son entraîneur l’a poussé à accepter ces propositions. Le fait de jouer sous son vrai nom, alors que d’autres joueurs utilisent des noms d’emprunt pour garder intact leur statut d’amateur, plaide aussi pour son innocence. Sa maladresse est mise sur le compte de son indianité. Il est disqualifié le 27 janvier 1913 pour cause de professionnalisme déguisé. Pour éviter les enquêtes sur les agissements de James E. Sullivan et ses liens avec Albert G. Spalding, ainsi que sur les programmes athlétiques de Pop Warner à Carlisle, où il payait ses joueurs en sous-main, il est décidé de sacrifier Thorpe et de lui faire porter entièrement la responsabilité. Sullivan et Warner plaident l’ignorance et organisent les aveux écrits de Thorpe. Le COA retire les médailles olympiques à Thorpe, présente ses excuses au CIO et recommande que le nom de Thorpe soit rayé des Jeux de Stockholm. Le CIO n’est en rien tenu de convenir aux recommandations du COA. Normalement, si les règles olympiques de l’époque avaient été respectées, Thorpe n’aurait jamais dû perdre ses médailles. Cédant aux pressions américaines, le CIO passe outre ses propres règles et le destitue. Les médailles sont vainement restituées aux seconds. Pierre de Coubertin reconnait aussi la maladresse des faits en écrivant : « Des faits reprochés à Thorpe, je n’ai rien à dire. Il y avait en ce temps, aux Etats-Unis, bien des étudiants peu fortunés et passionnés de sport qui, l’été, entraient dans des équipes professionnelles de base-ball, et souvent sous des noms d’emprunt. » Il faut alors attendre 1972 pour qu’un historien journaliste, Robert Wheeler, alerte l’Amateur Athletic Union, le COA, la Chambre des représentants et le Sénat, lesquels votent une résolution en faveur de Thorpe

qui est transmise au CIO par le COA. Cette requête se heurte à l’intransigeance d’Avery Brundage, symbole de l’amateurisme puritain au sein du mouvement olympique. Ce dernier répond: « L’ignorance n’est pas une excuse. » En 1973, l’Amateur Athletic Union lui rend son statut d’amateur. En 1982, la Jim Thorpe Foundation est établie et le CIO, suite aux investigations de Wheeler, reconnaît à son tour le statut amateur de Thorpe. Un an après, le 18 janvier 1983, les répliques des médailles olympiques sont remises aux descendants de Thorpe, sept décennies après le sacre olympique.

Une vie au service du sport

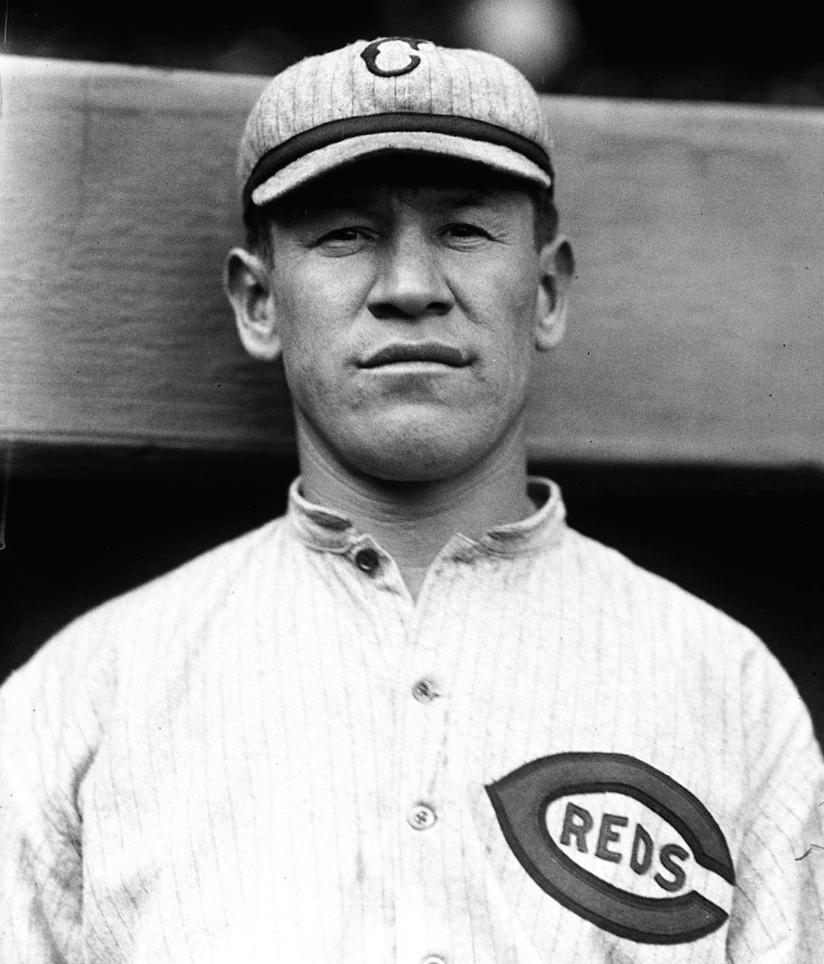

Tous les biographes de Jim Thorpe s’accordent sur le caractère modeste du personnage. Il est d’une certaine façon un compétiteur d’exception, désinvolte à l’égard de tout ce qui a trait à la gloire ou à la distinction. Abel Kiviat, compagnon de Thorpe pendant les Jeux de 1912 confie à un reporter du Los Angeles Times: « Avec un peu de chance, vous pouvez côtoyer la grandeur une ou deux fois dans votre vie. Quand cela vous arrive, vous ne pouvez plus l’oublier. Et en rencontrant Jim Thorpe, en le connaissant, j’ai eu cette chance immense. II avait le génie du geste, du mouvement, sans posséder la maîtrise technique, dont il se passait. Son seul but était de gagner, de se réaliser en tant que champion. » Il est aussi un homme fidèle qui conserve toute son amitié à Warner et à son école. Malgré ces déconvenues olympiques, Thorpe commence une brillante carrière professionnelle et reste célèbre. Convoité par les équipes professionnelles, il signe en 1914, à 27 ans, le plus gros contrat jamais signé au base-ball, avec les Giants de New York. Il va aussi jouer pour les Reds de Cincinnati et pour les Braves de Boston. La saison de base-ball terminée, il joue au football. En 1920, il est sollicité pour mettre sur pied la première ligue professionnelle de football : l’American Football Association qui va devenir la National Football League. Il joue jusqu’en 1928, se retire de la compétition à 42 ans et sombre petit à petit dans l’anonymat.Thorpe n’ayant accumulé aucun capital de ces longues années professionnelles, il survit grâce à des petits travaux et quelques opportunités inhérentes à son ancien statut de champion. Sa dépendance à l’alcool le ramène parfois, bien malgré lui, sur le devant de la scène médiatique. Son nom reste cependant une référence puisqu’il est engagé par Hollywood en 1949 comme conseiller sur le film retraçant son histoire : « Jim Thorpe, All american » avec Burt Lancaster. Thorpe n’ayant aucun souci de son image, le scénario s’éloigne petit à petit de la réalité avec notamment une part consensuelle accordée au personnage de Pop Warner. Le plus grand athlète de tous les temps s’éteint le 28 mars 1953, à l’âge de 65 ans, victime d’un cancer, dans une modeste maison mobile, en Californie, pratiquement seul et désargenté.

La part de mythe et de réalité

Au regard de ces nombreux titres et performances, se pose la question de ses véritables prouesses, de la part de mythe et de réalité. Les points de comparaison avec les athlètes actuels sont difficiles. De nos jours, les outils de mesure des efforts et des performances des athlètes sont d’une extrême précision et les prouesses des joueurs sont enregistrées sous forme de statistiques qui décortiquent de manière systématique le jeu et leur production. On peut, cependant, se fier aux résultats obtenus aux Jeux olympiques de 1912. Au regard des méthodes d’entraînement de l’époque, du suivi médical et de la technologie utilisée au niveau du matériel, ces

1er Semestre 2019 résultats constituent une performance exceptionnelle. Ainsi, en hauteur, il saute 1cm plus haut que Bob Mathias en 1948 et sur 1500m, il court 9’’ plus vite que Rafer Johnson en 1960. Il distance aussi le Suédois Wieslander de 700 points (table de l’époque). Ce record

mondial n’est dépassé qu’en 1927 et jamais plus on ne gagnera un décathlon olympique avec une telle avance. En 1932, à Los Angeles, avec son total de 1912, Thorpe se serait encore classé 2e et en 1948 à Londres, il aurait devancé Mathias dans quatre épreuves sur dix. Pour ses performances en sports collectifs, il faut s’en remettre aux nombreux écrits de l’époque qui, de par leur côté pléthorique et dithyrambique peuvent être les garants du caractère sportif exceptionnel de l’homme.

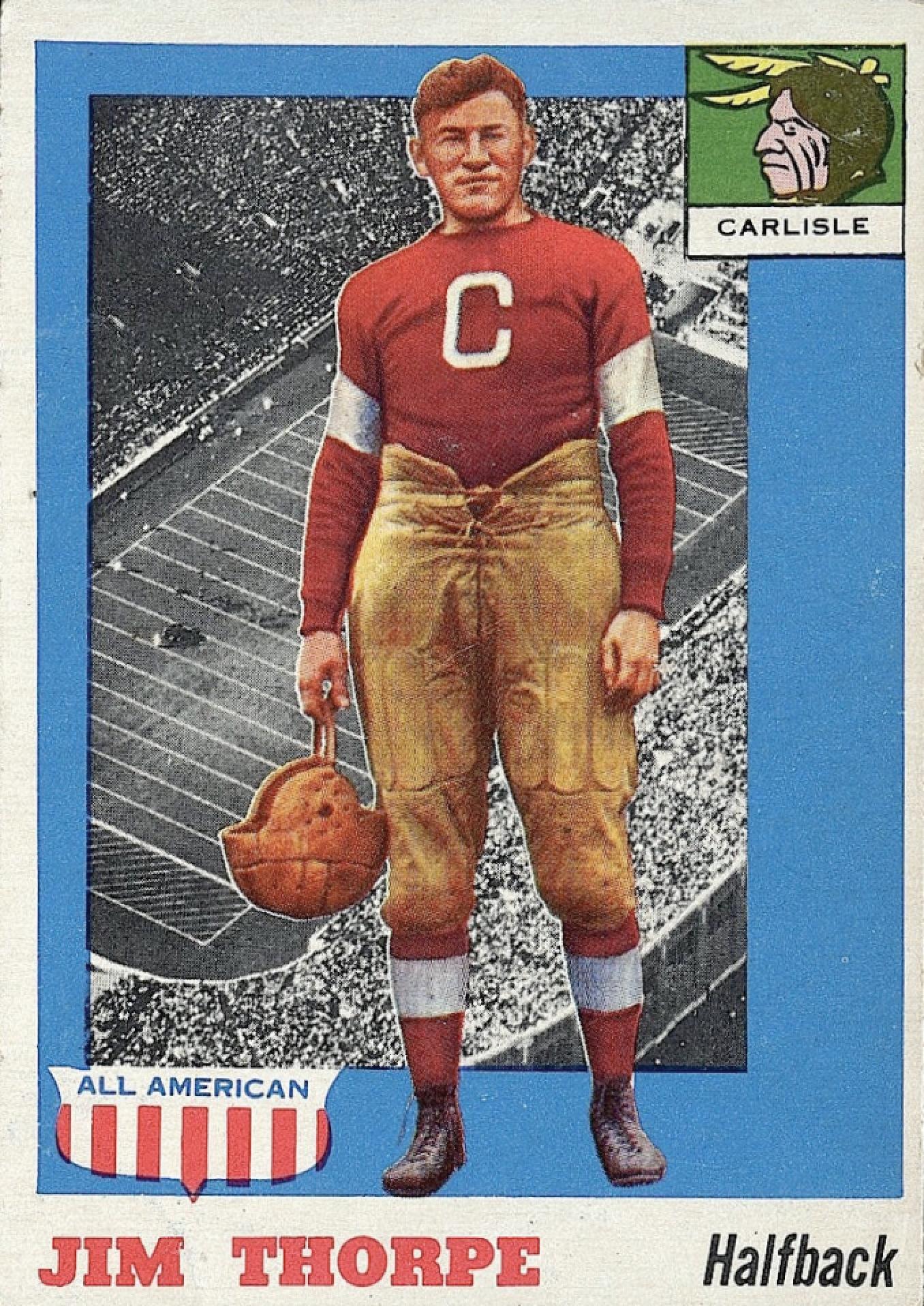

Ainsi en novembre 1911, quelques mois avant les Jeux olympiques et bien avant ses faits footballistiques les plus notables, un article est publié dans le Muskogee Times-Democrat en Oklahoma : « La saison 1911 a permis au public de faire connaissance avec un jeune étudiant indien à l’école de Carlisle qui promet de devenir le plus grand athlète que le monde ait connu. Le monde des entraîneurs du collège a été stupéfié par ses dispositions. Il n’est pas seulement un joueur de basket-ball qui occupe le poste de pivot avec une remarquable habileté, mais il est aussi un joueur de base-ball de grand talent qui couvre les bases ou les hors champs avec autant de crédit qu’un professionnel. Il peut envoyer le poids de 16 pounds [7,25 kg] à 43 feet [13,10 m], sauter en longueur 22 feet 10 inches [6,96 m] et courir le 100 m en 10 secondes. Les haies sont aussi avalées en 15 4/5 secondes alors qu’il négocie le 220 m haies en 26 secondes. Le jeune Peau-Rouge joue au lacrosse, au tennis, au base-ball, au handball, au hockey avec la même dextérité et peut tenir n’importe quelle position dans une équipe de football avec tout autant de facilité. C’est toutefois comme halfback qu’il s’exprime le mieux, tourbillonnant, zigzaguant, plaquant et plongeant, semant la confusion parmi les adversaires avec des petits bonds de panthère. Thorpe, qui n’a que 22 ans, mesure 6 feet [1,83 m] et pèse 178 pounds [81 kg]. »

A côté de sa propre légende

Thorpe est un homme qui a vécu toute sa vie à côté de sa propre légende. L’intransigeance des différents présidents du CIO font de l’affaire Thorpe un épisode douloureux et délicat dans l’histoire du mouvement olympique. Bien que réhabilité, il apparait désormais dans les résultats officiels comme co-vainqueur du pentathlon et du décathlon et ses records n’ont pas été homologués.

Aujourd’hui, il reste une plaque de bronze à Stockholm et une ville qui porte son nom en Pennsylvanie. « Même si Jim Thorpe ne fut jamais décrit comme un homme particulièrement complexe, écrit Joseph B. Oxendine, la question sociale entourant sa vie lui donna cette image. La vie de Thorpe attira l’attention sur des questions aussi diverses que l’amateurisme en sport, les abus du sport scolaire, l’exploitation des héros, l’alcoolisme, et une multitude de problèmes relatifs aux relations entre Blancs, gouvernement fédéral et Indiens. D’un autre côté, il fournit l’image du héros sportif génial. Le nom de Jim Thorpe rappelle aussi souvent la vision d’un être naïf, d’un Indien stoïque incapable de s’adapter aux complexités et contradictions de la société blanche, du jeune athlète triste et innocent rattrapé par l’hypocrisie de l’idéal olympique d’amateurisme ou du héros sportif abusé et fréquemment exploité. Cependant, en premier lieu et pour toujours, Thorpe était un athlète, peut-être le plus grand de ce siècle. »

Fabrice Delsahut