10 minute read

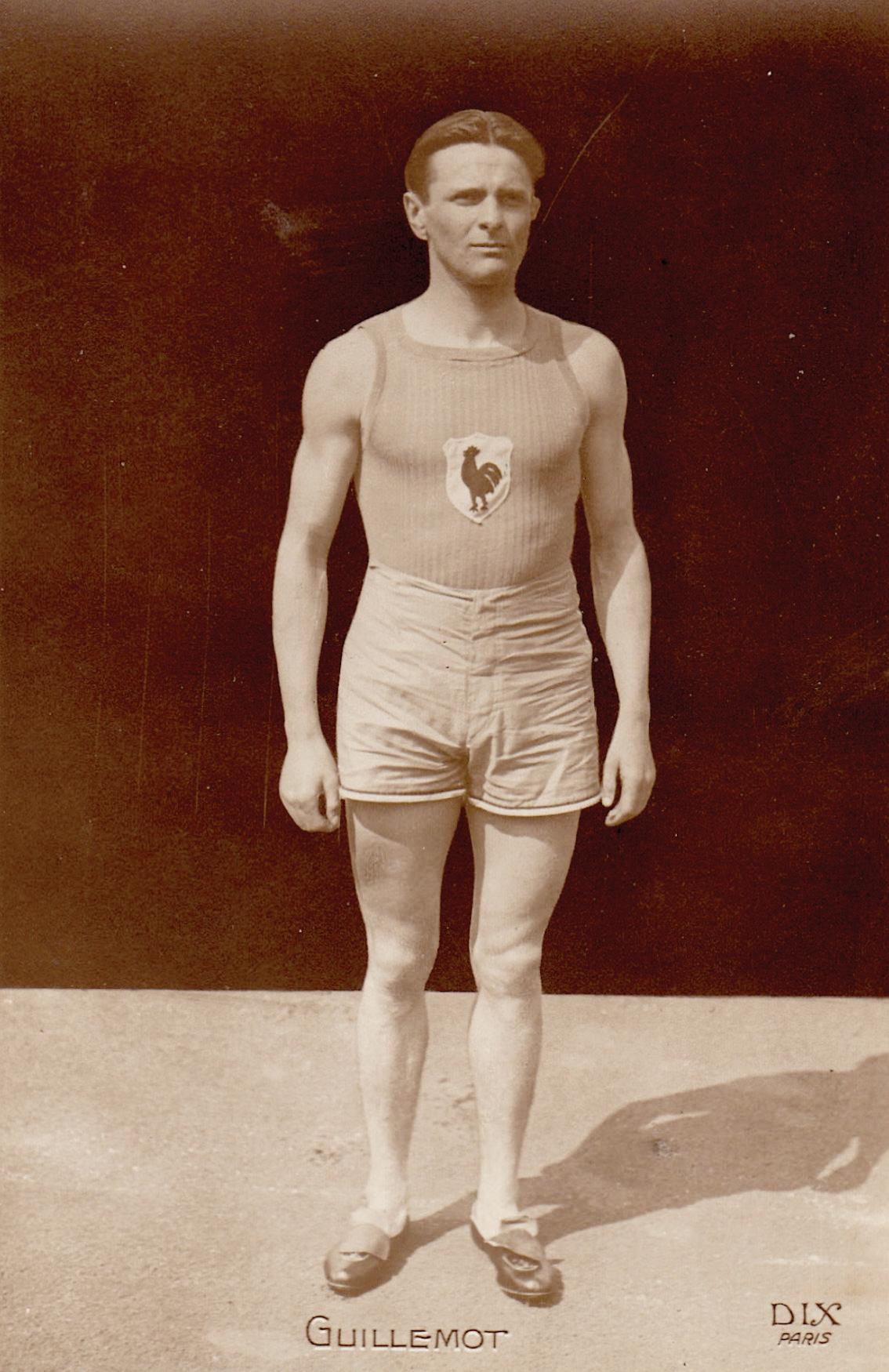

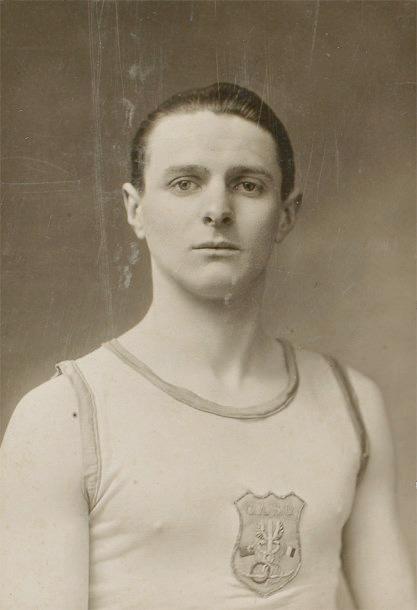

Joseph Guillemot

par bernard MACCARiO

Advertisement

En 1920, au sortir de la guerre, l’ombre de Jean Bouin plane encore sur l’athlétisme français. Dans le numéro de mars-avril de Vie au Grand Air l’ancien champion et recordman de France, Charles Poulenard, s’interroge : « Guillemot est-il un autre Bouin ? ». Interrogation d’autant plus pertinente que ce jeune homme d’à peine 20 ans, originaire du Limousin, vient de remporter successivement, après seulement une année de pratique, les titres parisien et français de cross country et surtout, dans cette même discipline, le championnat d’Angleterre, une première pour un Français. Le tout, alors que rescapé de la première guerre mondiale, l’un de ses poumons présente une atrophie provoquée par une attaque au gaz moutarde dans les tranchées. C’est d’ailleurs à la fin de la Grande Guerre au printemps 1918, qu’un officier sportif a décelé ses possibilités et, entre deux séjours au front, l’a conduit au titre de champion de France militaire.

Après l’armistice, Guillemot a rejoint les meilleurs athlètes du pays qui ont été affectés à l’Ecole de Joinville. Bien qu’elle eût préféré voir les Jeux reportés à 1922, la France a tenu à participer à ceux de 1920. La majorité des classes 1919 et 1920 se trouvant sous les drapeaux, le recrutement s’est effectué dans l’armée, dès la signature de la paix. L’entrainement est dirigé par le capitaine François Quilgars, également entraineur du CASG, dont Guillemot porte les couleurs. A son entrée à Joinville les évaluations conduites par le docteur Maurice Boigey ont révélé des qualités physiques et physiologiques exceptionnelles malgré son petit gabarit d’1,60 m pour 55 kg. Un potentiel qui, après trois mois d’entrainement rigoureux, n’a pas tardé à se réaliser, comme en témoigne la série de ses premiers succès. Le buste court et les membres inférieurs relativement longs, une élasticité thoracique et une capacité vitale très supérieures à la moyenne, des rythmes cardiaque et respiratoire relativement peu modifiés à l’effort, autant de paramètres constituant un « ensemble de constatations exceptionnellement favorables (qui) inclinèrent à le désigner, parmi tous ses camarades, comme le représentant des couleurs françaises à Anvers, pour les courses de 5 000 et 10 000 mètres ». Pourtant dans l’esprit de Poulenard perce une inquiétude. Quelques jours après sa série de courses victorieuses, Guillemot a abandonné lors du Cross des 5 Nations, ce rendez-vous annuel où la France sportive se confronte à ses rivaux britanniques. A la déception,

d’autant plus vive que son succès en terre anglaise avait suscité de légitimes espoirs, s’ajoute ce qui est perçu comme une faute morale. En abandonnant, Guillemot a pénalisé l’équipe de France, la condamnant à la dernière place, manquant ainsi au devoir de tout athlète portant le maillot national. Un début de carrière prémonitoire, tant la trajectoire de Joseph Guillemot fut marquée par une alternance de coups d’éclat et de déconvenues.

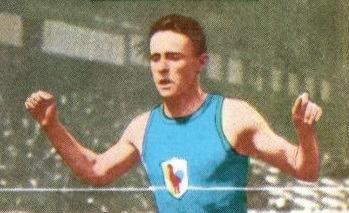

Et quel coup d’éclat que cette course du 17 août 1920 qui le fait entrer dans l’histoire. C’est le jour de la finale olympique des 5 000 mètres. Après ses titres en cross country, Guillemot est devenu champion de France sur cette distance et, la veille, il a facilement remporté sa série, faisant comme d’habitude une course d’attente. Reconnaissable à son allure souple et cadencée, avec son corps penché en avant, il suit la même tactique face au Finlandais Paavo Nurmi. Lorsque ce dernier durcit la course le jeune Français est le seul à rester dans son sillage et l’on croit revivre à huit ans d’intervalle le duel Bouin – Kolehmainen des Jeux de Stockholm. Les deux hommes attaquent ensemble le dernier tour. A deux reprises le Finlandais accélère. Guillemot semble décroché dans un premier temps, puis revient progressivement. Dans le dernier virage, il se déporte à l’extérieur et place un violent démarrage. Il s’impose avec 20 mètres d’avance sur son adversaire, dans un temps de 14’55’’3/5, assez loin du record établi par Kolehmainen et Bouin lors de l’Olympiade précédente. Le Roi des Belges tient à le féliciter personnellement : « Vous me procurez une immense joie. Votre victoire est la nôtre », lui déclare le souverain. Le lendemain L’Auto titre : « Guillemot venge Bouin », montrant combien demeure profonde l’empreinte du recordman du monde de l’Heure, mort au champ d’honneur au début de la Grande Guerre. Deux jours plus tard, Joseph Guillemot rêve de réussir le doublé sur 10 000 mètres. Il en est même devenu le favori. Il va malheureusement connaître une mésaventure dont on ne sait si elle relève de l’imprévoyance ou d’un coup du sort. N’ayant pas été averti de la modification de l’horaire avancé de la course, c’est précipitamment qu’il se rend au départ, en pleine digestion et contraint d’utiliser des chaussures d’emprunt, qui plus est trop grandes pour lui. Malgré tous ces désagréments, il prend la tête de la course avec l’Anglais Wilson (vainqueur du Cross des Nations), parvenant même à décramponner Nurmi. Celui-ci parvient à revenir et les deux hommes sont de nouveau au coude à coude dans le dernier tour. En attaquant à 250 mètres du but Guillemot commet une erreur tactique : son démarrage est trop précoce et Nurmi le rejoint pour le dépasser à 80 mètres de l’arrivée. Bien qu’il remporte une médaille d’argent, c’est les larmes aux yeux que le Français comprend son erreur : « j’ai fait exactement l’inverse de ce qu’il fallait et Nurmi a exécuté la tactique que je devais employer ».

Il reporte ses espoirs sur l’épreuve de cross country, disputée le 22 août, troisième confrontation entre les deux hommes en une semaine, et nouvelle malchance pour le Français. Alors qu’il est bien placé et qu’il paraît très à l’aise, il se foule le pied en franchissant un petit fossé. Il doit abandonner et voit Nurmi cueillir sa deuxième médaille d’or, parachevant les succès des athlètes finlandais, véritable révélation de ces Jeux. Son titre olympique et sa médaille d’argent autorisaient les plus belles perspectives pour les années suivantes. Elles seront malheureusement loin de tenir leurs promesses et, surtout, entretiendront le doute sur son ardeur à l’entrainement. Un doute qui ne manqua pas de planer durant l’année 1921, véritable année creuse pour lui. Mais un doute qui page

37

se dissipa au cours de l’hiver et du printemps 1922 où l’on retrouva le Guillemot de l’année olympique, capable de remporter de nouveau le National de cross et le championnat d’Angleterre. Cette fois-ci sa prestation fut exemplaire dans le Cross des Nations. Exemplaire et historique car il fut doublement victorieux, remportant le classement individuel et, avec l’équipe de France, le classement par équipes. Si Jean Bouin l’avait précédé au plan individuel, il n’en était pas de même au plan collectif et ce succès participait d’une revalorisation de l’honneur national : ce que les footballeurs et rugbymen n’étaient pas encore parvenus à réaliser, battre les Anglais chez eux, les coureurs français l’avaient accompli !

Loin de confirmer ces succès sur la piste, une longue éclipse succéda à cette double victoire. Une éclipse due pour une large part à des ennuis de santé, qui s’étendit sur plus de deux années, caractérisée par des abandons peu glorieux et de lourdes défaites dans les courses où il s’alignait. Il toucha le fond lors du National de cross de 1924 où, lâché au 5ème kilomètre, il termina 47ème… Cette méforme lui coûta la participation aux Jeux olympiques de 1924. Dans cette perspective Guillemot s’était pourtant astreint à une préparation minutieuse. Mais, ne s’estimant pas en état de participer aux épreuves de sélection, il avait demandé à la fédération un délai supplémentaire, s’engageant à se soumettre ultérieurement à un test de contrôle de sa condition physique. On lui fit comprendre qu’il était impossible de lui donner satisfaction. Une décision qui provoqua chez lui une frustration d’autant plus forte que les Jeux avaient lieu à Paris. Sans doute, l’homme de caractère qu’il se plaisait à être, trouva dans le ressentiment éprouvé une motivation supplémentaire pour contester le bien fondé de la décision fédérale. Le Prix Roosevelt, cette « classique » d’automne, rendez-vous très prisé des stayers depuis la fin du XIXème siècle, lui en fournit l’occasion. Deux mois après la fin des Jeux, il remporta cette course de façon indiscutable et dans un temps proche du record de l’épreuve.

La presse n’hésita pas à présenter sa victoire comme une résurrection, tellement l’habitude avait été prise de le considérer comme un champion disparu. Venant après l’exploit de Nurmi qui s’était octroyé à 70 minutes d’intervalle les titres olympiques des 1500 et des 5000 mètres, le succès de Guillemot ne signifiait pas qu’il eût pu inquiéter le Finlandais, mais qu’à tout le moins il était redevenu le meilleur Français et qu’il méritait incontestablement d’être présent à Paris. S’y ajoutait une dimension symbolique. Le Roosevelt s’était déroulé le 27 septembre 1924, jour où, dans tout le pays, une minute de silence avait précédé les manifestations sportives pour commémorer le dixième anniversaire

de la mort de Jean Bouin. En s’imposant ce jour là Guillemot prouvait une nouvelle fois qu’il était son digne successeur.

Cette « résurrection » concordait avec son départ de Paris pour Lyon où un généreux mécène l’avait pris en charge et où il avait enfin trouvé un mode de vie et des soins plus propices à sa préparation. Elle se confirma durant les deux années suivantes. Si durant cette période on évoque toujours sa foulée longue et légère, ce sont aussi sa ténacité et sa volonté qui sont soulignées : il est rare qu’après avoir connu un déclin aussi sévère, un coureur puisse remonter le courant d’une aussi brillante façon. S’il ne remporte pas toutes les courses auxquelles il participe, il figure toujours aux places d’honneur et surtout, il a perdu la fâcheuse tendance à abandonner. Il améliore le record de France des 3 000 mètres et récupère ses titres nationaux sur 5 000 mètres (en 1925) et en cross country où après avoir terminé à la 3ème place en 1925, il remporte le National l’année suivante après avoir dominé la course de bout en bout. Il est donc de nouveau au départ du Cross des Nations qui se déroule à Bruxelles, suite à l’intégration de la Belgique. Une participation qui va se révéler à l’opposé de sa première expérience malheureuse, six ans auparavant. Alors qu’il est en tête, il se blesse et tombe dans la boue dans une descente. Relégué à la 7ème place, il ne renonce pas pour autant et, à force de courage, parvient à terminer deuxième de l’épreuve. Surtout, il remplit parfaitement son rôle d’équipier et même de capitaine d’une formation française qui reste soudée de bout en bout et remporte l’épreuve pour la troisième fois en cinq ans, mais avec un écart de points sur l’Angleterre jamais atteint jusque là. Une victoire en forme de point d’orgue d’un palmarès riche de 2 médailles olympiques (or et argent), de 3 victoires dans le Cross des Nations (1 individuelle, 2 par équipes), de 7 titres nationaux (4 sur 5000 mètres, 3 en cross country), de 4 records de France (sur 2000 et 3000 mètres) et de 12 sélections nationales. Un palmarès qui, malgré tout, reste marqué par l’irrégularité dans les performances, une inconstance sans laquelle il eût pu être l’égal de Nurmi. Si, comme l’écrit Géo André, « il avait su profiter de l’expérience de ses aînés, avait eu quelque docilité, de la méthode et de l’esprit de continuité ». Or l’homme n’était pas de nature à s’astreindre à un entrainement rigoureux, ni à reconnaître les vertus de la diététique, dut-il en payer le prix avec cette maladie de foie qui l’handicapa durant plusieurs mois. Une attitude rebelle qui témoignait autant de sa force de caractère que de son humeur contestataire !

Sa carrière s’acheva en 1927, au moment où perçait Jules Ladoumègue qui, s’emparant de son record de France des 2 000 mètres, s’affirmait comme son successeur. Après avoir tenu un café-restaurant à Givors, il revint à Paris en 1933 comme barman puis restaurateur dans le Quartier Latin. Sans doute trop prompt à offrir la tournée du patron lorsque remontaient les souvenirs des ses Jeux d’Anvers, il cessa cette activité pour celle d’acheteur aux Halles, avant de se retirer dans son Lyonnais d’adoption où il s’éteignit le 9 mars 1975, dans sa soixante seizième année. Nommé en 1956 chevalier de la Légion d’Honneur, il figure depuis 1994 parmi les Gloires du Sport et demeure encore à ce jour le seul coureur français qui ait été champion olympique sur piste dans les courses plates.

Bernard Maccario