Gott und die Schönheit

Justus Geilhufe

Gott und die Schönheit

Entdeckungen in der atheistischen Gesellschaft

Anne, Alex und Nicolai mit Dank

9 Prolog

15 Kapitel 1 Schönheit gegen die Welt

57 Kapitel 2 Schönheit für die Welt

111 Kapitel 3 Schönheit in der Welt

137 Epilog

141 Quellen

„Nebel? Oder waren wir doch schon in den Wolken? Ich konnte es nie besonders gut unterscheiden, ich war ja nicht von hier oben.“

Alexander Keppel, Der Zweite Kontinent

„Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?“

Johannes 11,40

Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind nicht zufällig.

Aber die Realität ist immer anders und nie zu fassen.

In Montauk war es am Beginn dieses Sommers immer noch angenehm kühl. Anne und ich waren ein letztes Mal von unserem Motel in den Dünen die breiten Straßen, die keine Bürgersteige, sondern neben dem groben Asphalt nur helle Sandstreifen an ihren Rändern hatten, in Richtung Montauk Market gelaufen. Der kleine, von Hispanics geführte Deli öffnete früh. Während hinter einer gläsernen Theke, in der enorme American-Cheese- und Mortadella-Rollen neben künstlichem Gemüse ausgelegt waren, für uns ein Mexicano und ein Philly Cheese Steak zubereitet wurden, befüllten wir in einer gemütlichen Ecke daneben unseren Iced Coffee mit fettreduzierter Milch. Anne bestellte wie an jedem Morgen insgesamt vier Dosen einer frischen Pico de Gallo und vier weitere einer ebenfalls hausgemachten Hot Sauce. Danach schlenderten wir ein wenig durch den Laden und schauten, den kalten und mit herrlich klarem Kondenswasser

benetzen Plastikbecher in der Hand, aus dem Schaufenster, von dessen altem Holzrahmen die dick aufgetragene Farbe abblätterte, über die Hauptstraße auf den dunklen Sandsteinturm der katholischen Kirche.

Nachdem wir bezahlt hatten, entschieden wir uns, die Hauptstraße bis zu einem etwas überdimensionierten Kreisverkehr hinunterzulaufen. Wir schauten mit demselben Befremden wie in den vergangenen Tagen auch auf die sieben Stockwerke des frei stehenden Zwanziger-Jahre-Hochhauses in seiner Mitte. Wir hielten uns links und kehrten so geradewegs in Richtung Strand zurück. Mittlerweile schien die Sonne so stark vom dem mit nur wenigen, schneeweißen Wolken bedeckten und ansonsten strahlend blauen Himmel, dass ich den grünen Shetland Pullover, den ich trug, nicht mehr brauchte. Ich behielt ihn dennoch an, aus Sorge, von diesen wenigen Urlaubstagen möglicherweise mit einer Erkältung heimzukehren.

Montagabend waren wir angekommen und hatten trotz herrlichem Wetter einen fast leeren Urlaubsort vorgefunden. Die Nordspitze Long Islands würde sich erst mit dem darauffolgenden Wochenende langsam füllen. So liefen wir an noch verriegelten Ferienhäusern entlang, sahen Jugendlichen zu, die ihre Sommerjobs in den Restaurants und Geschäften vorbereiteten, indem sie Bänke putzten, Fahnen aufhängten oder Grills aufstellten, und genossen die Ruhe dieses letzten Morgens in dem kleinen

Ort. Wir gingen direkt durch den Haupteingang des Motels geradewegs auf die Terrasse am Strand, in deren Mitte sich ein stattliches Schwimmbecken befand. Wir setzten uns an einen der hölzernen Picknicktische, packten das immer noch warme Essen aus und aßen mit Blick auf das Meer. Auch an unserem letzten Urlaubstag war der hellgelbe, makellose Strand wieder menschenleer, wobei er das natürlich auch in der Hochsaison bleiben würde. Die Amerikaner, abgesehen von vereinzelten Anglern, die mit ihren Pick-up-Trucks direkt ans Wasser fuhren, waren in der Mehrheit keine Strandläufer, geschweige denn Schwimmer im offenen Wasser. Sie hatten Pools und klimatisierte Räume und sie hatten ihre Autos, mit denen sie die Aussichtspunkte nahe der Strände, den Leuchtturm oder eines der vielen Cafés oder Restaurants in der Nähe ansteuerten.

Ein älteres deutsches Ehepaar ließ sich gerade neben dem Pool nieder, als Anne und ich unser Frühstück beendet hatten. Auch ihnen fiel der leere Strand auf. Sie amüsierten sich über die amerikanische Angewohnheit, die Natur immer etwas auf Abstand zu halten und eben nicht am Strand spazieren zu gehen, im offenen Meer zu baden oder die malerischen Wälder um den Ort herum zu Fuß zu erkunden. Die Oberflächlichkeit der Amerikaner, ihre Bequemlichkeit und ihre sehr technisch ausgelegte Modernität waren ihnen, die aus einer alten Nation

hierhergekommen waren und die auch und gerade im Urlaub wirkliche Naturverbundenheit lebten, fremd. Gegenüber meinen Landsleuten merkte ich in mir eine eigenartige Solidarität mit der gescholtenen Weltmacht. Nichts war schlimmer als Deutsche, die Amerikaner verächtlich machten, weil diese pragmatischer, technikaffiner oder reicher waren. Die unerfüllte deutsche Sehnsucht nach dem Ursprung hatte in den Amerikanern, die in Künstlichkeit ein erhebliches Stück ihres Glücks gefunden hatten, ihren schmerzhaften, aber eben auch starken Gegenentwurf gefunden. Den auszuhalten war Deutschen in der Regel fremd. Das auszuhalten mir aber auch. Ich nahm meinen Kaffee und ging hinauf in unser Zimmer. Für einen Moment saß ich auf dem Balkon – Anne war unten am Pool auf einer Liege geblieben – und betrachtete das Meer. Ein brummendes Geräusch ließ mich aufschauen. Von Süden her flog ein grauer Militärtransporter über die schnurgerade Wasserfläche in Richtung Neufundland. Europa war hinter dem in satten Blautönen gefassten Horizont weit weg. Der kühle Frühsommerwind, der die klare Luft aus Maine hierherbrachte, belebte alle Sinne des Körpers, der, von der immer wärmer scheinenden Sonne angetrieben, ein letztes Mal darauf wartete, alles, was diese von Schönheit fast überlaufende Insel zu bieten hatte, in sich aufzusaugen. Es war, als verselbstständigte der Körper sich in einem liebevollen Zusammenspiel mit der Vernunft. Wie

es in einer neu beginnenden Liebe im Ungefähren bleibt, wer bestimmt und wer bestimmt wird, gingen Emotion und Ratio hier einen selbstverständlich gemeinsamen Weg durch die kleinen Dünen hinter Southampton, hinein in den kleinen Wald mit seinen grauen Bäumen und dann entlang des alten Highways, an dessen Ende der weiße Leuchtturm wartete.

Die Schönheit Montauks war hinreißend. Die Wälder um den kleinen Ort herum, die Klippen an der Nordspitze der Insel, der am Abend verlassene Hafen im Norden, die Ansammlung kleiner gepflegter Häuser an den grünen Hängen auf der Westseite des Ortes, ja selbst die Straßen, alles war so wundervoll, dass es mich auf eine eigenartige Art und Weise bewegte. Die Schönheit dieses Ortes zerrte förmlich an mir und doch hätte ich sie sicher bald vergessen, wenn die auf Montauk unmittelbar folgenden drei Tage nicht wie eine Art Erklärung dieses Zustands, eine Deutung der ergreifenden Schönheit dieses Ortes, ja der Schönheit selbst, gewesen wären.

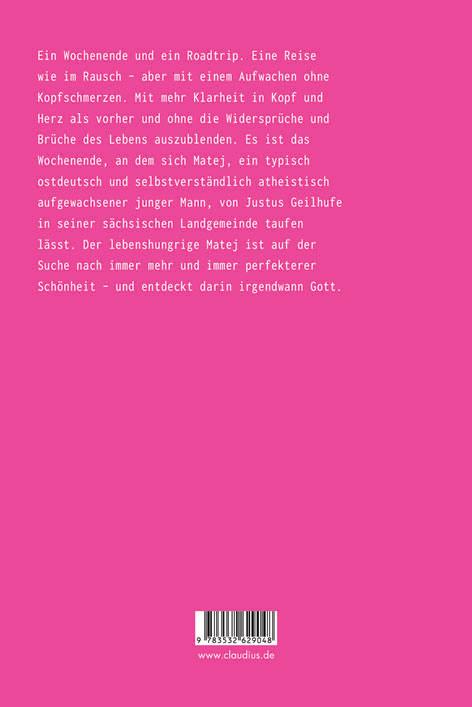

Als wir keine zwanzig Stunden nach diesem sonnigen Freitagmorgen auf Long Island im regnerischen Berlin landeten, begannen drei Tage, an deren Ende sich mein Freund Matej taufen lassen würde. Er, das Vorzeigekind des ostdeutschen Atheismus, würde sich an einem Taufbecken wiederfinden, weil er die Schönheit entdeckt hatte und damit Gott.

Kapitel 1 Schönheit gegen die Welt

„Justus, darf man als ehrlicher Steuerzahler erfahren, wann du dich vorm Flughafen wirst einfinden können?!“ Matej war am Telefon. Sofort spürte ich in mir eine Anspannung. Matej und ich würden uns heute erst das zweite Mal treffen. Einmal hatte er mich in jenem Dorf, in dem meine erste Pfarrstelle war, besucht. Letzten Sommer.

Inmitten des mittelsächsischen Berg- und Hügellandes, umgeben vom Staub der Erntemaschinen und dem Knattern der Mopeds verbrachten wir zwei Hochsommertage, in denen wir im Garten gearbeitet und uns bis spät in die Nacht Texte vorgelesen haben und morgens joggen gingen. Zweimal hatten wir in diesen zwei Tagen den örtlichen Fleischer halb leer gekauft, um mit der Zubereitung von Rindfleischgerichten den etwas übermäßigen Genuss schwerer Rotweine nicht nur anzubahnen, sondern auch zu rechtfertigen. Anne und die Jungs waren nicht da. Auch Matej war allein gekommen. Die zwei Tage waren

eine Auskopplung gewesen. Eine Art UFO-Zeit, die nach dem Abflug wie hinter einer Wand aus Träumen und Verpflichtungen wieder verschwunden schien.

Ich war aber auch angespannt, weil Matej eine von zwei Sorten Mensch war, bei denen ich, das evangelische Dresdner Wendekind, der sächsische Pfarrersohn und Pfarrer, eine nicht zu überwindende Unsicherheit, ja beinahe schon ein Ausgeliefertsein verspürte. Die eine Sorte Mensch waren katholische Geistliche und Ordensleute, in deren Anwesenheit ich, der verheiratete protestantische Pfarrer, mich nie von dem Gedanken lösen konnte, am Ende doch zu wenig für mein Pfarramt zu tun (und Matej würde hier sofort sagen: „Geil, Max Weber!“). Die andere Sorte Mensch waren für mich, dessen Großvater nicht nur Unternehmer, sondern auch NSDAP-Mitglied gewesen war, Ostblockintellektuelle und ihre Kinder, deren Familien in irgendeiner Weise Verbindungen zum Widerstand in der Nazizeit hatten. Zu einer dieser Familien gehörte Matej. 1982 geboren, war er der Sohn einer Slowenin und eines Berliners. Sein Vorname erinnerte an den slowenischen Partisanen und Dichter Matej Bor, einem entfernteren Verwandten seiner Mutter, die schon als Schülerin Deutsch gelernt und dann über die Vermittlung von Ostberliner Bekannten ihrer Eltern in den Siebzigern ein Volontariat beim Aufbau-Verlag begonnen hatte. In der Hauptstadt der DDR lernte sie Matejs Vater

17 kennen, einen Künstler, der zwischen einem fast nicht beheizbaren Atelierhaus in der verlorenen Weite der Brandenburger Wälder und dem dichten Leben in Berlin Mitte hin und her lebte.

Matej wuchs mit seinen beiden jüngeren Brüdern zunächst vor allem im ländlichen Barnim, später überwiegend bei der Mutter in der Berliner Schlegelstraße auf. Sie waren damit schon früh Teil dieser eigenartig selbstbewussten linken Ur-Berliner. Es waren diese Leute, die Humor hatten, selten viel Geld, aber immer eine schöne Wohnung, immer irgendwie mit einem kreativen Job leben konnten, immer weg waren, aber selten müde. Die das Wort „asozial“ nicht verwendeten, weil es ein Wort der Faschisten war. Die fast immer schwarze Klamotten trugen und die immer und für immer mit Berlin verbunden waren – das sie höchstens, wenn sie auf einmal jenseits der Dreißig waren, in Richtung eines Wochenendhauses im südlichen Mecklenburg oder der Uckermark verließen, um das aber dann wiederum ironisch auf Instagram zu dokumentieren.

Hier fiel Matej irgendwann raus. Er hatte Berlin recht früh den Rücken gekehrt und eine einträgliche Anstellung bei einer Wiener Werbeagentur gefunden. Nachdem er es geschafft hatte, auch mittels Stipendien und gelegentlichen Journalistenjobs, tatsächlich von Buchverkäufen als Schriftsteller halbwegs leben zu können, war er

weiter nach Süden gewandert und lebte nun in einer grotesk kleinen Wohnung in der Nähe des Hafens von Triest. Über der Tür seiner Küche dort hing wie zuvor in Berlin die beinahe schon an Gerhard-Richter-Bilder erinnernde, leicht verschwommene Aufnahme, wie er als weißblonder Vierjähriger quietschvergnügt auf den in weite graue Hosen gehüllten Knien des PEN-Club-Vorsitzenden und Ehren-Majors der jugoslawischen Volksarmee Matej Bor sitzt. Auf seinem Handy hatte er mir das Foto einmal gezeigt. Bor, nicht nur Kommunist und Partisanenkämpfer gegen die Nazis, sondern auch Schriftsteller, KampfliederDichter und Held, hatte in seinen späteren Jahren immer intensiver zu den sogenannten Venetern geforscht. Einem antiken Volk, das der Region Venetien heute seinen Namen gibt und das ein paar wenigen Literaten, von denen Bor einer war, als die Vorfahren der heutigen Slowenen galt. Irgendetwas von dieser Theorie hatte sich, nicht im revanchistischen oder auch nur überheblichen Sinne, in Matejs Bewusstsein verfestigt und er hatte es allen Ernstes vollbracht, dieses bescheidene Triester Appartement, das über einen kleinen, aber wunderbaren Balkon verfügte, von dem man die Benzin- und Fischgerüche des Hafens in die Nase bekam, anzumieten. Dort wohnte er nun seit einigen Jahren und genoss den Gedanken, ein Stück weit in der Heimat angekommen zu sein, an einem Ort, der ihm so selbstverständlich vertraut vorkam, obwohl

es eigentlich natürlich nicht seine Heimat war. So hatte er es mir erzählt, damals, in der ersten sächsischen Auskopplung. Wir hatten ein wirklich gelungenes Roastbeef mit einer Chimichurri-Sauce genossen, die wir aus Unmengen im Pfarrgarten gewachsener Petersilie und von der Nachbarin gezogenen Chilischoten hergestellt hatten.

Nun schauten wir auf die knorrigen Bäume der Streuobstwiese dieses Jahrhunderte alten Kirchengrundstücks, bestaunten den sich langsam rosa färbenden Sommerhimmel, der sich über unserem kleinen Lagerfeuer ausspannte, und Matej erzählte …

Staunen half gerade auch, meine Anspannung zu verdrängen. Ich lief mit Anne durch die weitläufige Halle an den aneinander gereihten Check-in-Schaltern vorbei.

Der BER war ein fantastischer Flughafen. Es war nur alles irgendwie ein wenig kompliziert und wir hatten uns verlaufen.

„Fünfzehn Minuten, Matej!“ Ich legte auf und erst jetzt, als ich das Handy in die hintere Hosentasche gleiten ließ, fiel mir auf, wie viel Holz auf diesem neuen Berliner Flughafen verbaut war. An jeder Oberfläche, die vorstellbar war, fand sich Nussbaum. Nussbaum in ähnlicher Farbe wie Vertäfelung und Mobiliar im Einstein Unter den Linden. Dem Lokal, in welchem mein Freund Jacob und ich uns einmal noch vor zehn Uhr an einem