Complimentary 赠阅 PP 18902/10/2015(034359) vol. 34 Jan-Mar 2022 city eye 城视 报

Published by 乔治市文创中心

G T C r eativity Cent r e 19, Tingkat Besi 2, G r een Lane, 11600 P enang, Malaysia

Contact +6019 472 6525 cit y e y epg@gmail.com

Prin t ed by Asia File P r oducts Sdn Bhd 16, Kawasan P erindustrian Bayan Le p as, Phase I V , MK12, Bayan Le p as, 11900 P enang, Malaysia

早前,新纪元大学学院中文系筹划以本 地民间信仰为题的《大马满天神佛》线上 讲座系列,这场线上讲座邀请新、马、 港、台对于神祇学有专精的学者说神论 民间影响,共有十三个神明主题。

城视报创刊于2014年5月,每三个月出版,

是一份由写作人、设计师及摄影师等人共同编制的 社区画报。可在乔治市一带的咖啡馆、餐厅、书店、 民宿、主题馆、人文空间等地方免费索取。

早在18世纪,从中国南下的华人移居到 各地方落地生根后,会立庙祈求神明保 佑。马来西亚民间信仰发展蓬勃,从富

丽堂皇的寺庙到路旁大树下神龛,大小 各式庙宇遍布各地,神明体系多元。

著作权所有, 本社区报图文非经同意 不得转载或复制。 P enang City E y e 城视报 召集人 黄伟益 出版单位 乔治市文创中心 策划统筹 黑土设计所 出版总监 庄家源 主编 张丽珠 编辑 徐秋雁 | 赵慈宇 特约 ST Leng 摄影 赵博阳 设计 曾伊霓 Special Thanks 亚洲文件夹集团主席拿督林顺发 赞助本刊全部费用

g y

实习 吴品原

绘 图 曾 伊 霓 ini eenie 文 字 整 理 徐 秋 雁 吴 品 原 有 看

Padi、海

本期选取五组神明作专题报道,从九皇 大帝、稻地守护神Semangat

神妈祖等,看人和神的距离,知本地华

人信仰中的佛道浸润,拜神也需知神,

有看有庇佑!

有 庇 佑

长久以来,华人的拜神文化更像是一种

生活仪式,一年到头热衷的祭祀节日, 组成了大家日常生活和世俗态度。本地

神庙祀奉的神明,绝大多数是源自祖籍 地的神祗,神庙的分布也坐落各籍贯如

福建、广府、客家、海南、兴安、潮州 等聚居社区内。马来西亚神祇可细分为 两类,即源自中国的神祇,以及产自本

土的神祇。

在各地,妈祖并不只拥有一个名称。

早期,妈祖被海南人称作“婆祖”,客 家人称作为“阿婆”,是客家人对于妈 祖的昵称。“妈祖”一称背后含着观音 “妈”化身、观音佛“祖”转世的传奇色

彩,以及台湾民间信仰将救苦救难海 神的“神”与慈悲济世的“佛”(祖)合二 为一,颇有“神佛同体”的揉合性格。

安 焕 然 博 士

新纪元大学学院

主 讲 人 中文系教授 海上女神

神 明 小 知 识

媽祖

04 05 故事 神 明 04 05

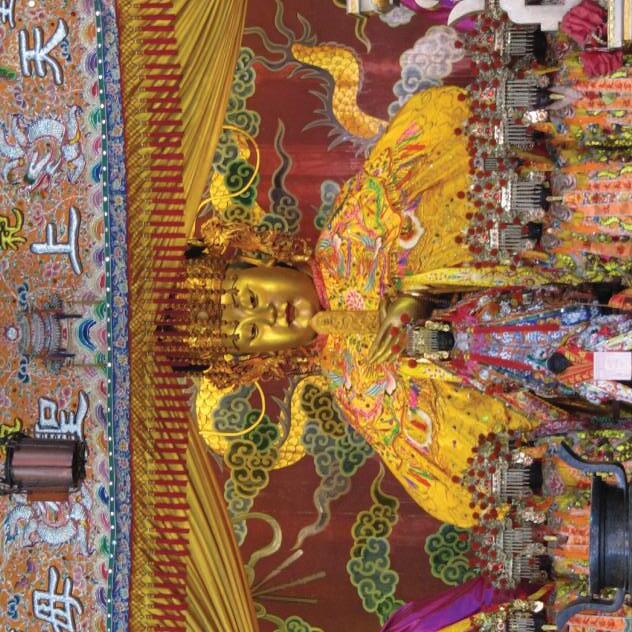

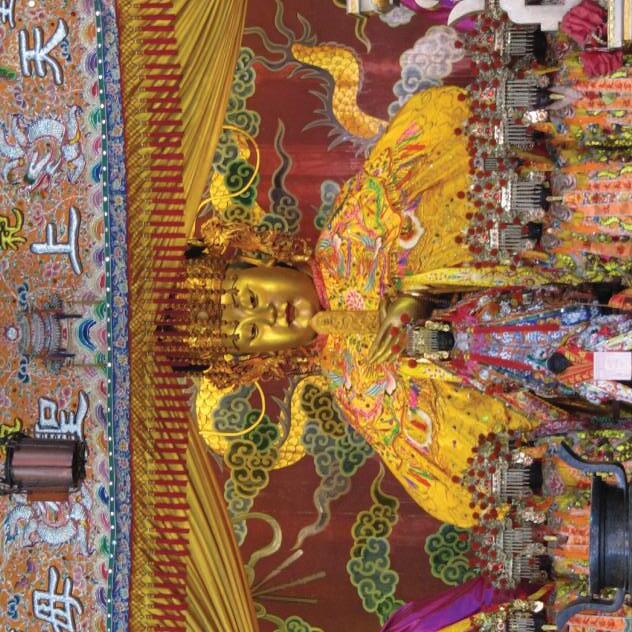

是一个什么样的神?谈到妈祖的 信仰,就会让人想起“天后宫”,

天后宫内部的牌匾常常显示妈祖是一个海神,

比如“海不扬波”,这一牌匾在多数天后宫会出

现,意指妈祖是海上航行安全的守护者。中国 海神其实并不少,但妈祖作为海神的最主要特

点——她是有着母性的海神。

元代黄四如《圣墩顺济祖庙新建蕃厘殿记》

一书记载,妈祖被众人供奉而兴盛的原因在于 许多神者一般以生死、灾难来“恐吓”世人,故让 人供奉;但唯独有妈祖以救济他人、以德惠及众 生的形象示人,让世人敬爱如母。

传说,妈祖原名林默娘,公元960年生于福 建湄洲岛,因救助船难而逝世。她去世后,成为 航海员、旅客、商人和渔民们供奉的神祗,此信 仰最初盛行于福建沿海一带,后传播到海南、广 东、浙江、江苏乃至中国各地,甚至琉球(日本冲 绳)。宋朝时期海上贸易尤其发达,擅于经商的 福建人四处航海,妈祖的传说便随他们流传开 来。

后来妈祖信仰也不断受到官方认可,以致其神格不 断提升至天妃。在宋朝,官方对于妈祖的敕封便多达14 次,妈祖因各种神迹(护佑遣使出国、帮助平定民间 叛乱、有助于利国利民的事业、抵抗金兵),而 受到敕封。

妈祖

1.

2.

明朝时,妈祖一共有五个封号, 最初被降封为“夫人”。直到永乐七年,

明成祖认为妈祖保佑郑和下西洋有 功,便复位天妃。明朝最后一任皇帝崇

祯帝,则把天后封为天后元君。明朝以

前所建造的妈祖庙都称之天妃庙,天后 宫的建置,是清朝康熙以后的事了。

闽粤人都有崇拜妈祖。至于新马海南人与天后信仰的渊 源,则与其移民史有关。早在19世纪,海南岛东北部的居民大 量涌进泰国、新加坡和马来亚。1841年,泰国出现由水尾圣娘

为主祀的庙宇,这也是海外最早出现的海南人信仰的庙宇。

新加坡是海南人迁入马来西亚的转口站,不少海南人从新加

坡前往马来西亚开垦拓荒,加上橡胶工业的发展使妈祖信仰 在新马迅速传开。

马来西亚的海南会馆天后宫,其“馆宫二合一”的形制是 颇具特色的。从事海外华人研究的中国学者石沧金指出,马

来西亚各地的海南会馆天后宫,是以天后、水尾圣娘、108兄 弟及冼太夫人为“主体神”的崇奉。这成为辨别海南方言群的 象征,也是海南方言群增强凝聚力的精神纽带。

台南大天后宫,为台湾第一座官建妈祖庙。

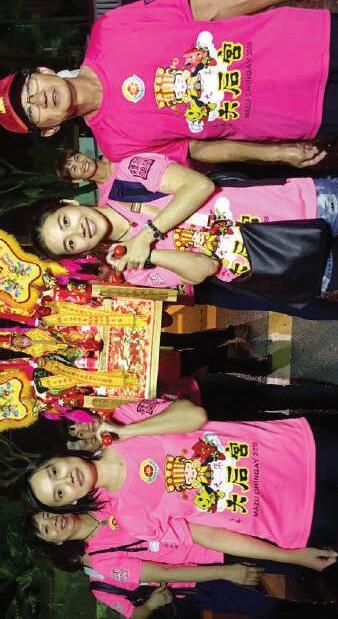

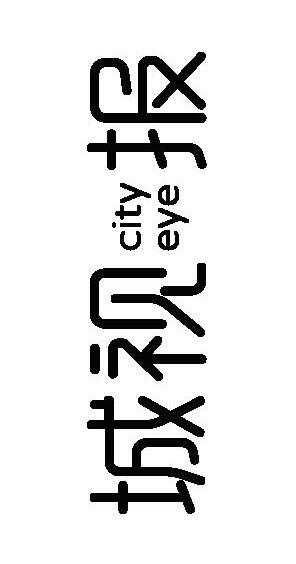

笨珍林氏公会在会长林莱弗地带领下,随队携分灵妈祖金身圣驾出巡。(李明鑾提供) 柔佛哥打丁宜天后宫游神仪式。

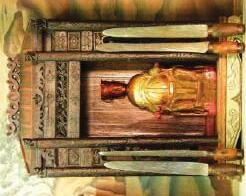

优雅、静谧的妈祖神像。

神 明 06 07 4. 1. 2. 3. 4. 照片提供 | 安焕然博士 讲座侧记 | 张温怡

根据《诸神圣诞日玉

匣记》所说,九月初

一至初九,是北斗九 星降世之辰,世人在

此九日斋戒可倍增功 德。照此说来,东南 亚吃九皇素的信仰, 与书中所言吻合,九 皇大帝也就是北斗九 星。

神 明 小 知 识

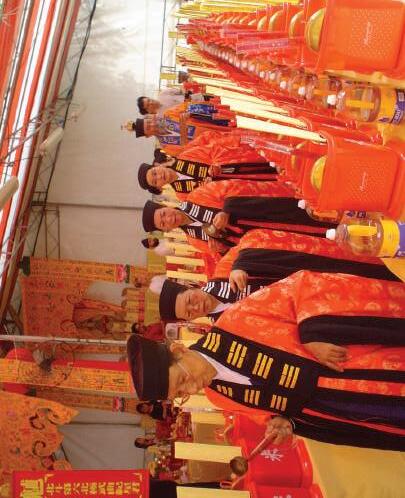

神 明 08 09 主 讲 人 李 永 球 马来西亚 独立文史工作者 九皇大帝 就是北斗九星

信仰盛行于东南亚的马、

新、泰等国,因此常被误解

是东南亚专有、中国所没有的神祗。每年农历九月初一 至初九,马来西亚各地斗母宫庙都会大事庆祝九皇大 帝圣诞,庆典仪式众多,包括演梨酬神、出巡游境、跳童 犒神、补运过火、上刀梯、下油锅、迎神送神及烧皇船 等。 在马来西亚,九皇信仰主要集中于北马槟城、吉打、 玻璃市一带,中马的霹雳、吉隆坡亦有人信奉;新山一 带及东海岸则较少。东马的沙巴也有九皇信仰,它是由 吉隆坡安邦南天宫的香火分香而来。与其相比,砂拉越 地区则暂时少有此信仰的足迹,但亦有两所宫庙加入 九皇大帝总会。

九皇大帝信仰可分为两大派系,即无神像与有神像 派系。无神像派系盛行于泰南、新加坡和马来西亚大部

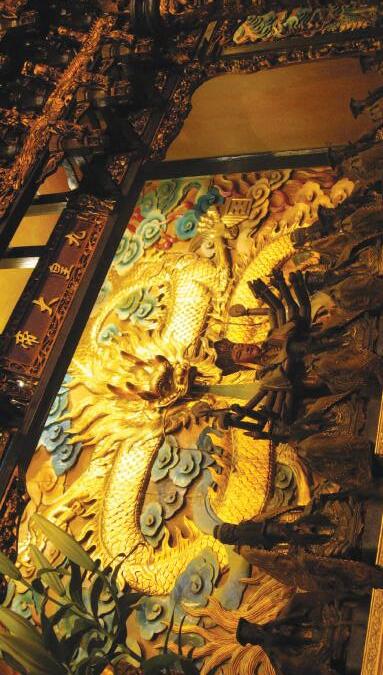

分地区;有神像派系则盛行于槟城一带。槟 城香港巷斗母宫藏有一幅九位九皇大帝的 画像,绘于光绪壬寅年(1902年),该画像最

上端是玉女、斗姥元君、金童,下方是南斗、 北斗星君,再往下是九皇大帝,最下端则有

四大天王和灵官大帝,是李永球在马来西亚 见过最古老的九皇神像,一年只展示九天。

九皇大帝

2. 1. 3.

除此之外,槟城太上庙及北马一带许多宫庙 也有九皇大帝神像;李老师也曾在中国山西

(1)传说有九个劫富济贫的海盗,当时的官府对他们恨之入骨,于 是将他们斩杀。这九个海盗阴魂不散,官府只好封他们九皇大帝名号,并 用船把他们的头颅送到东南亚,故东南亚才会兴起九皇大帝的信仰。 (2)九个反清复明义士之说,既明末清初九个义士在河边被斩首, 阴魂不散,官府的处理方式也和第一由来相近。

(3)明末鲁王之说,由新加坡学者提出鲁王朱以海是明太祖第九 子,即鲁荒王朱檀之的第九代孙,因此被称为九皇爷。去世后,人们为了纪 念他,便供奉他为九皇爷。

(4)九个传说人物之说,这九个人物包括伏羲、神农、少昊、颛顼、帝 喾、尧、舜和夏禹,此说法由泰国普吉传出。

(5)郑成功之说。当年郑成功以“救王大地”为号,要反清复明,而

“救王大地”的发音和“九皇大帝”相近。传说郑成功为了主持反清复明的 秘密会议,在八月最后一天乘船到福建,从九月初一开到九月初九,直到 初十才离开,今日在海边迎神、送神的原因也从中而来。这个传说由槟城 大山脚一带广传。

(6)狗母之说。传说泰国普吉有一位人力车夫,养了一位狗母,感情

颇好。狗母去世后,车夫便发了财。他相信是狗母显灵帮助他,于是立了一 座“狗母宫”。有一天有一位中国读书人经过此地,认为“狗母宫”念起来难 听,建议他改成“斗母宫”。

绵山拍摄过九皇大帝和斗母娘娘的神像。

至于九皇信仰则能划分为民间九皇派和道观九皇

派两大派别。民间九皇派即是我们一般所见,众多斗母

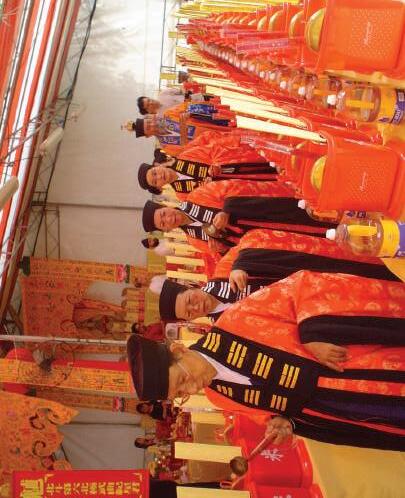

宫会举办犒军、跳童、补运、巡境、海(河)边迎送神,烧皇

船等仪式。而道观九皇派仪式则包括礼斗、诵经、持素、 点斗灯、补运、科仪等,主要为怡保龙头岩等客家派道观 以及一些民间宗教。在两大派系之外,浮罗交怡斗母宫 属于将两者仪式结合的混合型。

4.

每年九皇爷圣诞少不了迎送神明的出巡游境活动。 据道教传说,九皇大帝为北斗七星星君(贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军)加上左辅、右弼两星君的合称,共有九位神仙。

北马部分斗母宮有供奉九皇金身。

新加坡道教协会的九皇法会,众道侣带领善信“转天尊”。

神 明 10 11

照片提供 | 李永球 讲座侧记 | 傅译萱

1. 2. 3. 4.

主 讲 人 廖 筱 纹 新加坡 国立大学中文系 博士候选人

从布赖村的观音和三奶夫人谈起

三奶夫人的传说有两个版本,一个是传统闾山派的传说,另一个 是布赖村的转述。两者皆大同小异,陈靖姑在拜师学艺的途中遇 到了第二夫人和第三夫人,随后三人结拜成姐妹。三人一起拜师 学艺,并习得一身武艺济世救人,由于深受人们的敬仰,因此得 以从人升格为神。

神 明 小 知 识

神 明 12 13

客家女神崇拜

位于吉兰丹州的南端,从话望生镇开车到布赖村需

要25到30分钟左右。布赖村旁边的河流是加腊士河

(Sungai Galas),当初华人移民到如此内陆的村落,便是顺着加腊士河

往上游抵达的。当地华人大多为梅县和惠州的客家人,他们主要是 到当地开采金矿,由于布赖村产金,因此便有金山之称。

在18世纪末,谢清高的《海录》记载了一段关于呀 喇顶产金的文献。据谢清高记载,华人移民到布赖村已

有数百年了,以淘金为生,直到20世纪,村民大多改 以种稻为业。廖筱纹前往布赖村考察时,当地人口 已经不多,很多新一代的人都搬到话望生镇(Gua Musang),不过邻里间的活动中心还是在水月宫。

水月宫是布赖村的庙宇,更是当地村民信仰的中 心。

据载,布赖村最后一任甲必丹刘晋福的曾祖

父于1845年从暹罗来到布赖村定居。他来到布赖

村时,当地已有一间观音庙奉祀观音,每年的观音诞辰庆典,全村参与,哥

打峇鲁的香客也乘舟来到当地参加庆典。 在客家人的崇拜信仰里,女神占了相当大的比例,如观音、临水夫人。

民间法派的三奶夫人流传于福建、江西、台湾等地,其法术仪式深受道教、佛 教所影响,并结合民间的巫觋传统而自成一格。

闾山法派下之三奶派在台湾以红头巾缠头,又称为红头法师或红头师公。

三奶夫人多和临水夫人庙同祀,以临水夫人陈靖姑为主,于民间宗教则和求子安 胎,还有保护儿童有关。

布赖村

水月宫最重要的仪式是农历二月十

九日观音宝诞绕境仪式,在整个过程中,由 三奶夫人禀告天庭,得到批准后再回到庙

里告诉观音,由三奶夫人开路,确保绕境的 路线是洁净的。仪式结束后,观音的金身会 回到庙里,但是三奶夫人的轿子会继续完 成绕境布赖村。

3.

2.

据当地人叙述,水月宫最初只供奉大妈陈靖姑,但是某一 天陈靖姑通过乩童告诉村民,二妈林默娘受困于吉兰丹北部哥

打峇鲁的庙里,正在被火烧,让村民赶快前往营救。后来村民及 时赶到,把林默娘的金身救出来供奉在水月宫。过了不久之后, 陈靖姑又说三妈李夫人被供奉在霹雳怡保的一个小村子里,村 民根据大妈的指示找到了三妈的金身,供奉三妈的老人也愿意

把三妈的金身送给布赖水月宫的村民供奉。

当地人统称这三位女神为“三奶夫人”,独称的时候会称

为“妈娘”或者“妈祖”。村民也深信,一旦有危险状况发生,只要

口念“ma-zoh(妈祖)保佑”,三奶夫人就会显灵施救,凡事便能

逢凶化吉。

观音游行出巡前,三奶夫人向四方神明请示,确保观音

出游范围保持洁净。

观音诞绕境车队,全村人都参与其中。参与绕境者须在

手腕系上水月宫符的红布条当护身。

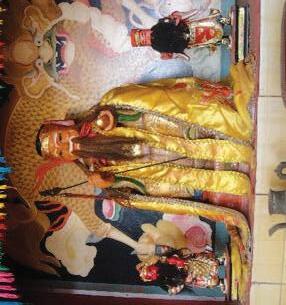

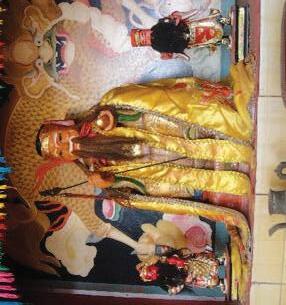

水月宫内殿与女神:观音神像、三奶夫人(大妈、二妈、三 妈)及叔婆太塑像。

神 明 14 15

照片提供 | 廖筱纹 讲座侧记 | 黄佩榕

1. 2. 3.

四公

印尼的山口洋市共有883座庙宇,被称为“千庙之城”,其 中“伯公”是最普遍的供奉对象,包括官田伯公、林山伯 公、靑山伯公、泰山伯公等等。每座庙宇有区域性,以 村庄、小巷、河口等为限,每位伯公只负责守护某个区 域,其伯公法力范围不干涉其他的伯公。另外,土地公 被认为是伯公的助手,会在伯公休息的时候帮忙接管。

主 讲 人 蔡 静 芬 博

知 识

神 明 小

婆羅洲的

啦督公

神 明 16 17 士 砂拉越大学 人类学与社会 学系高级讲师 大伯公 土地公 拿督公

里,他们会透过土地公把祖先邀请到家。除 此之外,在扫墓之前也会先祭拜土地公,并 透过土地公把祖先带到人间来,拜祭土地 公时是以素食和烧金纸为主。 据蔡静芬博士的考察,砂拉越76间大 伯公庙都同时供奉大伯公和土地公,土地 公则是安奉在主神大伯公的神龛下。 2. 3.

大伯公庙属于有形文化,是砂拉越华人的文化资产。由于砂

拉越早期的华人都是福建人,大伯公都被称作“Tua Pek Kong”,

在客家话则是“Thai Pak Kung”。砂拉越共有76座大伯公庙,且

土地公是掌管一切有关土地的神明, 也是负责阴间的神明。 客家人的结婚仪式

大多分布在沿河一带。

早期华人移居砂拉越时,都会在新的移居地建造大伯公庙

以求获得庇佑。大伯公庙早期是作为学校、殡仪馆、集合点、邮政 局的存在,虽然现在的大伯公庙已经失去部分功能,但它仍然是 华人文化机构,仍有社会纽带与社会认同的功能所在。

另外,砂拉越有许多伐木区,马路较为难以行走,有些大伯 公也会建筑在海拔较高的地区。伐木工都会在工作前到大伯公

庙进行祭拜,保佑路程平安。

多数墓园都会有一位大伯公,称为义山伯公,客家人会在中

元节期间在墓地举办“抢孤”。抢孤就是等祭祀活动结

束后,将祭祀的供品给民众抢夺。这个仪式有

几种解说,一是为民服务,二是借着人们

抢孤的动作来吓退留恋人世间的亡 魂。

达雅神明啦督公在砂拉越闻所未闻,几乎是邻近的印尼西加

里曼丹华人独有的信仰。啦督公其实是达雅族版本的拿督公或土地 公,“La”源于客家方言,客家人称原住民为“拉子”,在砂拉越,人们同 样以此称呼达雅族。

像华人供奉的祭坛一样,啦督公祭坛上放有一个香炉,啦督公祭

坛通常不设神像,只放画像,有时甚至只在香炉后方放一个罐子或一

把曼道刀,罐子上饰有吉祥鸟(如青鸾或犀鸟)的羽毛。

画像中的啦督公通常留着胡须、肤色偏黑而且体型粗壮,盘腿坐

在石头或地上,头戴青鸾羽毛头饰,面部表情通常相当凶悍。画像背 景一般都是丛林、河流、山脉或海洋等自然景观,有时啦督公身旁会

有一只猛虎。此外,啦督公都会有一把称为Tangkin的刀,当地许多的 Tangkin甚至还沾染过血迹。

在元宵节当天,印尼山口洋会

举行“正月半”崇拜游行,会有许多灵 媒一起游行,例如穿着传统达雅族服 装的就是达雅族的灵媒,身穿唐代或 明代服装就是华人灵媒,有些甚至会 用长铜针贯穿脸颊,还有装满利刀和 钉满柳钉的座椅,这项活动在国际上 被称作“十五暝”游行。

5.

砂拉越唯一受人敬拜的非华人神灵就是马来人的拿督公。

拿督公大多分布在砂拉越南部,许多砂拉越的大伯公庙都

陪祀一到数尊拿督公的神像,甚至在中砂地区,更有主祀拿督 公的庙宇。拿督公的祭坛多数设于主殿外(侧面或前方),祂们有

马来人的特征,但有所不同的是,信众大多数会以酒来供奉拿督

公。 拿督公出行的交通工具是船只,而鳄鱼被认为是拿督公底下

的神祗。 砂拉越当地的大伯公、拿督公、啦督公都有监护或守护灵

(Penunggu)的来源。这些守护灵多数寄居在岩石、山丘、河流、

树木等自然景观中,以及与世隔绝的偏远地区。除非有人蓄意干 扰或擅闯边界,守护灵通常不会主动攻击。与鬼魂不同,守护灵

被认为已在某个区域住了很长一段时间,是那个的地方“居民”。

4.

每年元宵节当天,灵媒会穿上各自的民族服装参与“正月半”崇拜游行。

4. 5.

讲座侧记 | 李韵晴

照片提供 | 蔡静芬博士

(左图)客家人会在中元节期间在墓地举办“抢孤”。

(右图)本地乡镇市集几乎都会有一座大伯公庙,通常位于河岸边或近早期聚落。

由于土地公是阴神,一般只有简单的神位,有些神龛则设有土地公神像。

啦督公祭坛通常不设神像,只放画像。

神 明 18 19

1. 2. 3.

Padi

padi在吉打,或是在 华人民俗信仰当中,呈现出:

Semangat

1.没有固定形态的信仰

2.迁徒移动的守护神

3.尊崇万物皆有灵性

主 讲 人 张 吉 安 马来西亚 乡音考古工作者

明 小 知 识 设计 稻地守護 田伯爺与Semangat

神

神 明 20 21

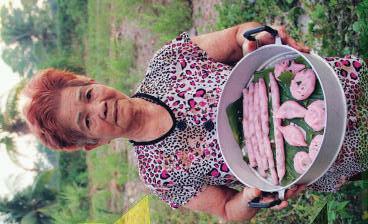

潮州人的田伯爷祭祀十分特别,

每年农历10月15日是田伯爷的诞辰, 潮州家庭会在诞辰前夕围绕在圆形的

桌子,并用粘米和花生搓制田伯酥,用 以祭拜田伯爷,这也是潮州独特的旧 习。

田伯酥有着三种不同的形状,长

形俗称稻穗酥(代表长成的稻米);四 方形称畚箕酥(代表畚箕)以及甩稻酥 (代表甩稻用具)。其中花生代表着稻 谷,有着五谷丰登的含义。田伯爷并没 有实际的神像与神坛,民众祭拜的方 式只是将香炉或美禄空罐置放在田 边,上方插上几炷香便可完成。

一般人认为田伯爷是华人独有的信仰,其实并

来西亚最古老的文明遗迹就坐落在吉打州的布秧

马

谷。从公元1世纪开始,这里便出现许多零零散散的 水稻种植。2千多年以来,稻米在吉打州孕育了丰富的农耕

历史、生活习俗、文化与宗教,从兴都教文化到佛教,甚至

后来的伊斯兰教,不同的文化信仰为农耕社会带来丰富多 彩的习俗。

吉打州华人占了总人口11.6%,属于吉打州第二大人

口,一般以稻田为事业的华人又以广府人、潮汕人以及福

建人为主,广府人通常会称田伯爷为“田伯公”,潮州及福

建人则多称“田伯爷”。

Keriang

Padi。根据Gunung

不然。暹罗人与马来族也信奉田伯爷,只是称其为稻 米的神灵Semangat

象屿山旁的稻米博物馆Muzuem

Padi。从字面上,很多人误以为

Padi的展示,有一 间在1930年代保存下来的稻米库Jelapang Padi, 也被称作Semangat

Padi是用作存放农作工具以及稻田的仓 库,它实则是一座供奉Semangat Padi的“神龛”。在

Jelapang

80年代,当地民众依然盛行供奉Semangat Padi,每 户人家都会在稻田摆放Jelapang Padi,直到90年代 才走向没落。

Padi内摆放7样祭

供奉田伯爷时会在Jelapang

品,如上一季的稻穗、胭脂和梳子、米浆水粉、槟榔荖

2. 1.

叶、纱龙布、鲜花以及镜子。根据传说,田伯爷有着好

几个不同的形象,其中也有女性的形象。当地人认为

年轻的女性性格温和美丽,因此寄望稻田的丰收也可

以和年轻的女性一样美丽。

Kambing是插秧用的稻具,用

“羊指甲”Kuku

一,祭祀舞蹈Tarian Menora。它同时结合

马来音乐和马来文化,主要在开田祭礼的时候

在稻田上跳舞,供奉Semangat Padi。

二,举办皮影戏召唤祖灵。开田仪式的前

来插第一枝开田秧苗,象征着田伯爷的“神指”。插秧 后置放在Jelapang

Padi守护稻田,直到收成。

Padi的门必须紧闭,避免有外人入内骚扰而激怒田伯爷。

第一,Jelapang

第二,插秧前或者收成后,农民都会在选择在星期四晚上(Malam Jumaat)办一场皮影戏酬谢神明。

第三,槟榔荖叶和鲜花必须每天更换,并且在晚上点甘文烟熏香。

Padi时如果出现女性形象以外的东西,如:黑水牛、大

在祭拜Semangat

象、男人和眼镜蛇等将会是不祥的预兆。若是出现在田秧中,则是预言着田伯 爷被触怒,有虫害、旱灾、或田地遭人下降头,稻农须寻找巫师来指点迷津,并 举办祭宴(Kenduri)来化解诅咒。

而好预兆则是化身为漂亮女人,夜晚在田埂或木屋内梳妆或唱歌,象征着

稻穗将会长得“美”;另一号预兆则是化身为白发老妇,象征着这一季节的稻田 很快成熟,收成丰富。

讲座侧记 |

摄影 / 剧照提供 | 张吉安

一天,主人家会让巫师邀请家族3位历代女性 祖先附身,并且配合乐器的演奏表演,目的是保

佑次日的开田仪式能顺利举行以及接下来的农 耕季节能够丰收。

4.

Padi,是恭请田伯爷入住的“神龛”。

在80年代末以前,当地每户农家都会在稻田摆放Jelapang

潮州家庭会在田伯爷诞辰前夕用粘米和花生搓制田伯酥,用以祭拜田伯爷。

Padi内会摆放7样祭品,有上一季的稻穗、胭脂和梳子、米浆水粉、槟榔荖叶、纱龙布、鲜花以及镜子。

Jelapang

Menora结合了马来音乐和马来文化,不过依旧保留暹罗人的服饰,在开田祭礼时在稻田上跳舞来供奉

吉打暹罗人的Tarian

Semangat Padi。

神 明 22 23

1. 2. 3. 4..

彭安琪

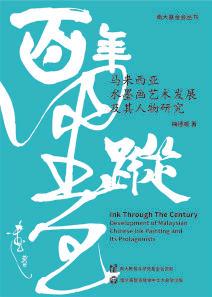

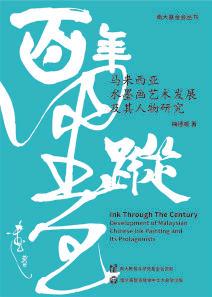

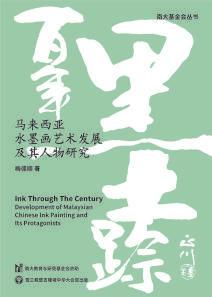

Ink Through The Century

《百年墨踪:马来西亚水墨画艺术发展及其人物研究》 作者:梅德顺博士 出版日期:2022年2月

单位:南大基金会丛书、吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂出版 页數:848页

更多预购详情, 可联系岛读脸书。

Book Island

RM100 早鸟价

原价:RM120 即日起至3月20日

百年 墨踪

集 结 五 代 水 墨 画 艺 术 家 , 共 1 5 0 位 人 物 案 例 研 究 以 及 2 0 4 位 优 秀 水 墨 绘 画 作 品 鉴 赏 , 在 2 0 世 纪 水 墨 画 发 展 和 沿 革 历 程 的 研 究 中 , 通 过 口 述 访 问 、 一 手 文 献 资 料 和 珍 贵 照 片 , 还 原 马 来 西 亚 各 地 区 域 不 同 的 水 墨 画 样 貌 。

B K

文 | 赵慈宇 图 | 赵博阳

文 | 赵慈宇 图 | 赵博阳

ST

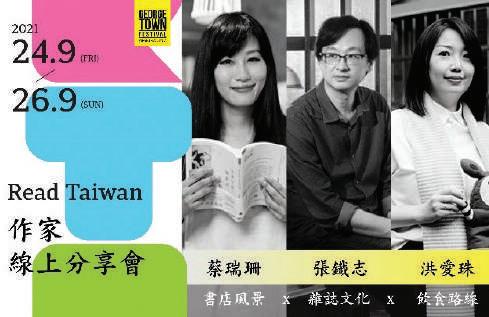

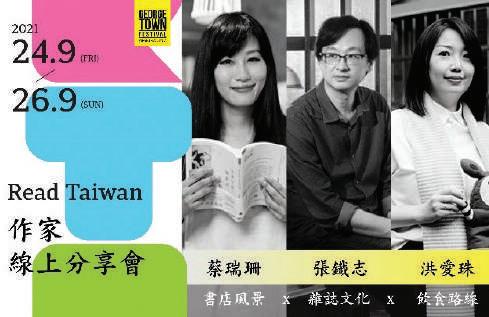

乔治市艺术节、驻马来西亚台北经济文化办事处和《城视报》 联合主办的“岛屿岛”项目进入第三年。2021年的两大重点 节目:Read Taiwan概念书店与人文纪录片放映会,继续串 联台马两地,为艺文爱好者带来不一样的文化交流。

Read Taiwan概念书店结合了作家线上分享会和实体书店, 是大马防疫措施放宽之际,乔治市第一场线下艺文活动;人 文纪录片线上放映会则不限地域,让各地影迷们一同观赏四 部以人物为主题的纪录片,分别是江振诚的《初心》、董阳孜 的《读衣》、张四十三的《我不流行二十年》以及蔡明亮的《昨 天》,并在映后聆听主创人分享创作心得与点滴。

ST RE

我们需要

K 关注 26 27

为什么

实体书店

2021 岛屿岛活动报导

无法取代 的实体空间 1.

Read Taiwan 概念书店

9月24日,临近州界开放,土库街的周末依然 安静。配合乔治市艺术节,一家只开三天的概念书 店出现在街上一座全白的殖民建筑一楼。场所入口 并不引人注目,访客们都是提前预约的书友,早在 一星期前为活动挪出空档。

计划赶不上变化这句老话不假,经历过瘟疫

这两年,依赖实体互动的各行各业大概都会同意。 面对总是忽然高涨的确诊数据,办起活动总是有种 走三步退两步的迟滞之感。许多活动转战线上,反 而进行得更顺畅、传播范围也更广泛。

今年的岛屿岛重点活动:作家分享会及纪录 片放映会,皆挪到线上进行,让城外甚至国外的人 们不费一分移动成本就可全程参与。不过,并不是 所有的体验都可以在实体和虚拟之间等值互换。

一家书店,我们认为它的意义远远大于仅仅 是书本交易的实体空间。它的空间设计、书本排列、

与店员交流的体验,都无法转换到线上。剔除这些 元素的线上书店,最后很容易只呈现出扁平的交 易。

去年3月开始,上班族和学生们每天坐在电脑 前不断消耗着脑力和眼力,错过了太多感官体验。 我们相信人们需要让身体踏入一个实体空间,用手 选书(哪怕需要戴手套)、和人交谈(声音从声带直 进耳膜,不需要经过数码转换的谈话),需要标准作 业程序(SOP)以外一些非标准的互动。

我们需要线下活动、我们的书店必须是实体 空间:是一家书友们可以亲自到场,亲手触摸、亲身 体验的概念书店。

概念书店的实验

这两年,雪隆一带陆续传来书店开张、海外连 锁书店入驻的消息;而槟城却不见一家中文独立书 店。

槟城的阅读人口真的那么少吗? 三天快闪的概念书店,出席人数和销售量还 算热烈。或许这些数目还无法支撑长期经营一家书 店的成本,但这次的概念书店也让我们看见书店的 另一种可能性:限时开放的书店、聚焦某个主题、少 量而高质的选书。书店不必天天开、也不必方方面 面的书籍都涉略,但只要你来,就能满足新鲜感和 购书需求。

作家分享会中,青鸟书店创办人蔡瑞珊提到, 她经过喜欢的建筑时,会默默在心里许个愿:“希望 你以后会变成青鸟。”那我们也许个愿,希望以后会 有好多好玩的书和有趣的书店在槟城出现。

3.

1st floor, The Whiteaways Arcade, Lebuh Pantai, 10300 George Town, Penang.

空间设计交由aLM Architects本地建筑

师梅志雄操刀,利用光影将各个主题的 字眼投射在墙上;泡泡型书架展示着不

同主题的书与杂志,兼具展架和座位两 种功能,半圆形的书架设计也达到保持 社交距离的效果。

台湾青鸟书店所挑选的600余本台湾 书和杂志中,有一部分是槟城乃至 其他城市的书店都未有引进的出版 品。10月初公布的台湾文学奖入围 名单中的许多书籍,都出现在此次 概念书店中。

从宁神的沉香到醒神的豆蔻香熏,福 明香道的制香师黄剑明配合出版物的 主题,为各个泡泡书架配上各异的香 气。听觉体验也没有落下:展厅的上 半场播放李泰祥的演奏曲,下半场则 播放巴哈的大提琴组曲。

Read Taiwan作家线上分享会

找来四位台湾作家/文化工作者

洪爱珠、陈静宜、蔡瑞珊和张铁

志前来分享。前两位以饮食主题 的新书为引,分享家族饮食史、 从食物追溯台马二地原乡的重 合,后两位则分别分享青鸟书店

的经营历程和VERSE杂志的创 办经历。欢迎浏览《城视报》脸书

观看分享会。

Lunabar Café的咖啡师在内厅 为读者带来手冲咖啡,还带来 花卉绿植装饰现场。从咖啡、 香熏到花朵,展场的每一角落 都弥漫着不同的气味。 5.

11月26至28日,Read Taiwan 概念书店首次走出槟城,南下 至柔佛麻坡REKAN社区概念图 书馆,掀起当地“阅读热”。

关注 28 29

2. 3. 4.

让真实说话

人文纪录片映后线上分享会

CloudTheatre云剧场

文字整理 | 赵慈宇、吴品原

为什么会选择这

种题材?

苏:我常常对一个人如何在过去的一

个环境、家庭中形成他的人生观非 常有兴趣。这也可能是因为我经常缅怀家庭 的回忆、家乡的电影院,所以我很喜欢过去 的记忆、电影,好像被困在过去一样。

黄:在我与广告打交道的第3年,我开

始对工作感到厌倦。然后我看到了 江振诚宣布关闭餐厅的消息。像他如此成功 的米其林厨师,为何要歇业呢?

身为一位新加坡人,我们自小就是追求 功勋等外在的事物。我们在追求的过程中开 始产生怀疑,这也是我会对所有事情都感到 精疲力竭的原因吧。很多人会认为这是一部 讲述食物的纪录片,这也没有错,但这部纪 录片更深层的含义是想要找寻“什么才是最 重要的”。

岛屿岛人文纪录片除了有线上放映会,还 设有映后线上分享会,邀来四部纪录片的 主创人现场连线分享。这篇为线上分享会 的精彩摘录,看四位主创人如何定义纪录 片、进而一步步实现他们的拍摄理念。

2.

苏忠源

《昨天》导演

有没有遇过类似的状况, 被摄者不同意导演想讲的 某个故事或观察?想法有 冲突时又会怎么做?

龙:目前没有发生过。因为我从头到尾都会站在

被摄者的心情,去看待怎样的露出对他们是 比较好的。有时候我觉得有一些画面放出来会很好,但 是我必须要保护他们,所以在剪辑上还是会剪掉。

很多观众不会像导演这么熟悉被摄者,只能从荧 幕上被摄者的片段去诠释他们。这些对被摄者是不公平 的,他们因为一些片段而要遭受一些舆论的压力,所以 我会先保护他们。我会这样,或许是因为我是阿美族的 关系吧。在台湾,到现在还是会有一些对原住民刻板印 象的描述的节目、电影或是剧集。所以当我有机会拿起 摄影机拍摄的时候,我希望我不要造成这样的恐慌。

1.

苏

陈玲珍 《读衣》监制

陈:我觉得一个影片要打动人,首先里

头所陈述的故事是能打动人的。你 要有精彩的人物,这个人物能让我们看到事 情的开始、经过、结局,这样才能构成一个故 事。会吸引人的故事,通常里面的人物有非常 特别的地方,让我们产生共鸣、惊奇,进而打 动人心,让观众被感动、理解创作者的动机, 对于人物、故事能够感同身受,甚至是愿意探 讨其中的问题。所以重点在呈现的内容是否 具备这些元素,影片长短反而不是最重要的 考量。当然篇幅上肯定是要能够呈现起承转 合,给予我们思考的空间。

龙:有时候我们要挖掘平时他不愿

意说或是他自己也没发现的一

些事实和过去的回忆,我们必须能够让他 安心。我的做法是在剪接好一部影片后,一 定要让被拍摄者看,如果有一丝一毫让他 觉得奇怪的地方,我会说明和解释。对我来 说,我会站在保护他的立场,和他一起完成 这个创作。

回到和被拍摄者的关系,我建议还是 要熟悉一点,才能够让观众看到平时所看 不到的东西。有时候对被摄者不见得是坏 事,貌似一种心理治疗,他会经过我们第三 者的观点看待自己的人生,也会有一个新 的启发。

黄

黄程瀚

《初心》导演

龙男·以撒克·凡亚思

《我不流行二十年》导演

5.

黄:我其实是想要直接入侵江振诚的

私人生活。他是个名人,外界对他 已经有基本的了解。我除了要了解他美好的 故事,也要了解他最真实的一面。所以我们选 择了一些片段是他对自己的妻子有意见的时 候,或是对员工较为挑剔不满的时候,我认为 这些都是真实的,也是塑造一个人的性格的 元素。这些都是一个传记纪录片无法避免的。

关注 30 31 纪录片导演与拍摄 对象的关系是怎样

的? 3.

一个故事要拍多长,需要 多少篇幅才能说服观众, 达到共鸣?

4.

你如何在不冒犯纪录对象 之下进行拍摄?

陈

龙

对你来说,纪录片是 什么?纪录片的意义 是什么?

黄:就是通过镜头记录和探索人性的真实

吧,叙事电影也有同样的功能。拍摄纪

录片时,我能够像墙壁上的苍蝇一样,真正观察 一个人的人生。我很喜欢观察人,也对人的生活 很感兴趣。我时常告诉我的团队要追求故事而

不是镜头。纪录片的所有事物都是当下发生的, 所以不必担心出来的画面会不好看。

苏:我觉得纪录片就像是一面镜子,它投

射创作者本身,也投射了影片本身所 要带出的题材。纪录片本身就是制作者与主题 的表达,每一部纪录片都具有独特性的,当你决 定要怎么摆放你的相机,怎么裁剪你的影片,这 个纪录片就有了你自己的风格。它反映了一个 创作者所关注的、重要的,以及在生活中什么对 他来说是美好的。

《初心》电影剧照。

《昨天》电影剧照。

作为纪录片的观众,我们有时会 忽略自己观看的视角其实来自于 导演。这次主创们从镜头背后走 到观众的视野,分享他们的创作 驱动和逻辑。谢谢他们这敏锐、 好奇、善良的眼睛,让我们在纪 录片中看见人物们的这些面貌。

6.

终

《我不流行二十年》电影剧照。

《读衣》电影剧照。

关注 32

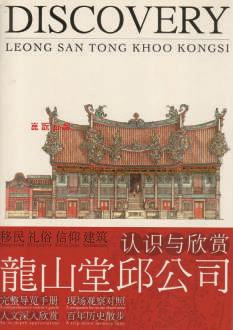

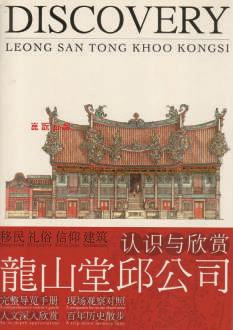

《认识与欣赏龙山堂邱公司》 出版单位:槟城龙山堂邱公司 出版年份:2001

一本24页的龙山堂邱公司导览手册, 于2001年龙山堂重修后出版。

《Penang Shop House-A Handbook of Features and Materials》

出版单位:陈耀威文史建筑研究室

出版年份:2015

解析槟城老店屋的建筑风格、建筑材料、老店 屋元素与历史文化,让社会人士透过该指南更 进一步了解槟城老店屋结构与历史。

《甲必丹郑景贵的慎之家塾与海记栈》

出版单位:Pinang Peranakan Mansion Sdn Bhd

出版年份:2013

本书以慎之家塾与海记栈两栋郑景贵的祠堂和故

居,叙述这位十九世纪举足轻重的人物与事迹, 是一本集古建筑修复知识与历史文化内蕴的学术 专著。

《槟榔屿本头公巷福德正神庙》 出版单位:槟榔屿本头公巷福德正神庙 出版年份:2007 槟州历史最悠久的古庙之一,槟榔屿本 头公巷福德正神庙于2002年开始进行修 复计划,直至2006年竣工,这本修复竣 工纪念特刊详尽记录这四年来福德正神 庙修复的考察研究以及种种修复工程。

《文思 出版单 出版年 本作品 青云亭 潮州会 而华美 韩江家 传统古 合国教 产保存 赞誉。

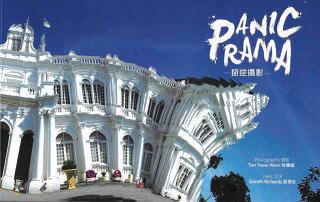

《掰逆摄影PanicRama》 出版单位:陈耀威文史建筑研究室 出版年份:2016

陈耀威利用了新一代数码相机的全景功能,赋予知名 建筑和城市景观另类陌生的表达。他借此技术故意歪 曲图像,让景物移位或撕裂,空间挤压或渗透,物体 溶化或扭曲,展现了城市意趣横生的面貌及其不满。

《槟城龙山 历史与建 出版单位: 出版年份: 这本书集合 的历史与建筑 年时间研究族 先迁荣公的后 故事。

注:以上书籍可在 岛读Book Island查询购买。

01 02 03 05 06

07 04

从乔治市建筑 回望陈耀威一生

槟城古迹建筑师陈耀威于2021年11月28日离世,关于他的悼 文,追忆,贡献和精神,至今仍不断被提起。国内外的艺文和建筑 界的朋友伙伴们,这几个月来皆透过文章的书写和线上讨论分

享,回望耀威为槟城古迹建筑奉献的一生。

古建工程作品集》

位:文思古建有限公司 份:2018 集收录著名的马六甲 ,槟城龙山堂邱公司, 馆韩江家庙等造工精细 的华人古建。青云亭和 庙曾因修复规格和展现 建的精湛工艺,获得联 科文组织亚太区文化资 奖,深受国际的肯定和

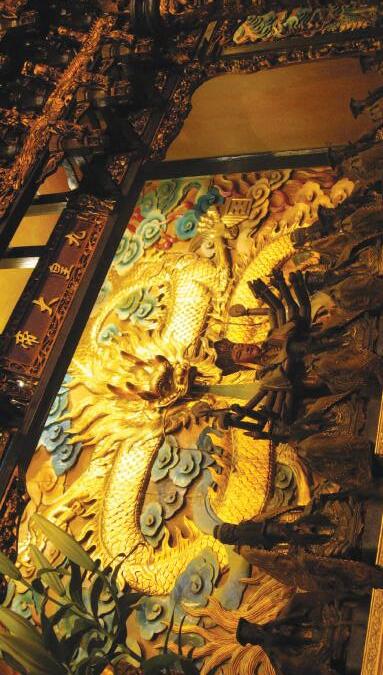

耀威毕业于台湾国立 成功大学建筑系,返槟后创 设陈耀威文史建筑研究室, 主持文化资产保存,文化建筑设计以及华人文史研究工作,投入 文化资产保存的工作近三十年。为了抢救老建筑,得罪权贵也在 所不惜的耀威,因守护乔治市古迹之力而被喻为“槟城土地公”。

耀威曾参与修复槟城鲁班古庙、潮州会馆韩江家庙、潮州会 馆办公楼、本头公巷福德正神庙、清和社等传统建筑与店屋,同 时也是槟城乔治世遗机构咨询委员、马来西亚ICOMOS会员以及 马来西亚文化遗产部的注册修复家。他最后参与主持修复的乔 治市大伯公街福德祠项目,荣获联合国教科文组织亚太区2021 年度文化遗产保护奖。

笔耕不断的耀威,将此生保古经验,记录于多本著作,包括 《槟城龙山堂邱公司历史与建筑》、《槟榔屿本头公巷福德正神 庙》、《甲必丹郑景贵的慎之家塾与海记栈》、《Penang Shop Houses-A Handbook of Features and Materials》、《掰逆摄影》 及《文思古建工程作品集》。

于城视报团队来说,耀威亦师亦友的部分,大家认识二十几年, 他每时每刻乐于分享教导古迹修复的各种知识和珍贵照片;友 的部分,在2021年的抗癌期间,他仍兴致勃勃与城视报配合,完 成了饶富趣味和探讨性的清明节及大宝森节线上分享。 堂邱公司: 筑》 槟城龙山堂邱公司

了槟城龙山堂邱公司 研究,陈耀威用了两

人走了,精神和作品还在。让我们在这些书作中,回看耀威 的建筑生命历程。

照片提供|陈泾霖

谱,记录新江邱氏祖 裔迁徙马来亚的历史

回顾 34 35

2003

画家| 张子翔 T.C.SIANG

日本千叶大学建筑学硕士 / 曾经就业于东京李奥贝纳 双溪大年 “小旅” 创办人 / 美感教育画画班老师 / 教总《孩子》专栏作者

年份| 2021年至今

媒介| 铅笔

尺寸| A4纸

小孩向来都是相较容易被忽略的群体。即便我们有世界儿童权利公约,一场疫情已经显 示,社会经济活动的复苏计划当中学校教育仍是排名最后。想尽办法让孩子们可以好好安 心上学本该是最优先的课题之一;面对百年疫情我们都如此了事,接下来又该如何寄望问 题重重的教育改革?

大马大封锁期间开始的“失落之辈/The Lost Generation”速描系列,目的在于唤起大家 对于小孩们的关注。风雨无阻每天至少画一幅,双眸暗淡且直视着我们的真实角色。至今 累计了将近300幅画作,日复一日为孩子们持续努力中。

备注:部分画作已售,全额捐助大马联合国儿童基金会UNICEF

《失落之辈》

文字 | 张子翔

赏画 36

The story of Penang can be told in many ways – through literature, art, music, film, food, or theatre and dance. The recent exhibition Sama-Sama: George Town, A Multicultural Art Journey proved that it can also be expressed as powerfully in that most accessible form of art – comics.

Julian Kam, who goes by the name Lefty in the world of comic art, is unique among the many Penangites who have made a name internationally. His tempered approach – a well-honed “super power” to engage with his drawings – was on full display at Sama-Sama Blending the rhythm of comic story-telling and rigors of life drawing, his finely calibrated output is a meditation on the felicities of life in Penang.

It all began with a love for drawing.

Drawing

Traditionally Fresh from Sama-Sama: George Town.

Text | S.T. Leng Photos | Lefty Julian Life 32 33 A son of Penang returns to document the city in comics from Life 38 39

Lefty knew he was going to be an artist since his first doodle. In early 1990s, he left Penang after high school to study at Saito Academy in Kuala Lumpur. “I don’t come from a wealthy family, so after getting my diploma in Graphic Design, I stayed on in KL to earn a steady income. I started as a visualiser at the advertising agency Ogilvy & Mather Artistree and worked my way up to an art director. During the 1998 economic crisis, my department was dissolved and I freelanced for a while. All that time, I kept polishing my drawing skills, and reading and learning about the art of comics. I also submitted comics to various publishers. I was preparing myself to enter the world of comics.”

Becoming a comic artist Expect hard work

Lefty’s moment came when comic publisher MOY Publications offered him a job in 2000. In 2002, he was recruited by Art Square Group –which was known for its Gempak Starz brand of comic magazines. It proved an exhilarating new environment but over time the work became routine. Frustrated by management duties and yearning for more creative self-expression, Lefty and two like-minded colleagues Michael Chuah and Chin Sau Lim formed an informal group called Gilamon in 2003. Gilamon ran parallel to their day jobs at Gempak Starz and gave the trio the space to create the kind of work they were most interested in – comics with a darker, more mature storyline.

The group’s first effort was Gilamon Magazine #0 and featured horror, superheros and sci-fi. 18 years and eight books later, Gilamon is today a wellrecognised name among comic enthusiasts in the region.

Lefty left Gempak Starz’s world of comics when he took on an editorial position with the Singapore publishing firm Storm Lion in 2009. One year later, Lefty decided to return to Penang and started teaching what he knew best – comics

storytelling, composition techniques and character design – at The One Academy on Anson Road.

Reflecting on his stint as a lecturer, Lefty said, “Compared to my time, the college syllabus now is much more aligned to industry demand. Students these days are also more self-motivated and outspoken, sometimes over-confidently so. During my time, some of us were so shy we avoided eye contact with our instructors. But certain things have not change. Students who know what they want will still get the most out of their time in school, unlike those who just wait to be spoon-fed.”

“In our line of work, other than technical skills, it is also important to have an eye for detail and the passion to go the extra mile to craft a better work. If you want to be successful, you need to know the art of comics and sequential storytelling – it’s a marriage of words and pictures. It’s not something you can pick up from just reading some comics. And like any other craft, you need to keep practicing in order to master it.”

“If you can draw well, that doesn’t necessarily mean you can tell a story well. Just like having a good voice does not automatically make you a good singer. They are not the same thing,” he said.

“If you are thinking of a career in comics, expect hard work and a long journey.”

In 2017, Lefty relocated to Shanghai to be the editor-in-chief of the web comics division of

Chinese animation studio Left Pocket Animation. When China tightened its visa policy for foreign talent, the company decided to expand overseas and chose Penang on account of the support from the state government’s investment promotion agency InvestPenang and the language ability of Malaysians. Lefty moved back to Penang to get the venture off the ground. With Left Pocket’s Penang branch set up and running smoothly at Wisma Yeap Chor Ee, it was mission accomplished for Lefty and he was ready to turn his attention to something else by 2020.

During the COVID-19 lockdown, with time on his hands and confined to a city in limbo, Lefty began thinking about doing something he had always wanted to do – documenting his home city.

A fortuitous opportunity presented itself when long-time collaborator and cultural researcher Dr

Kuah Li Feng recruited him and fellow Penang artist Azmi Hussin to be visualisers for her oral history project called I Am Home. Lefty and Azmi illustrated the life stories of various Penangites in their own signature comic style and I Am Home culminated in an online exhibition with the support of Malaysia’s Cultural Economy Development Agency (Cendana).

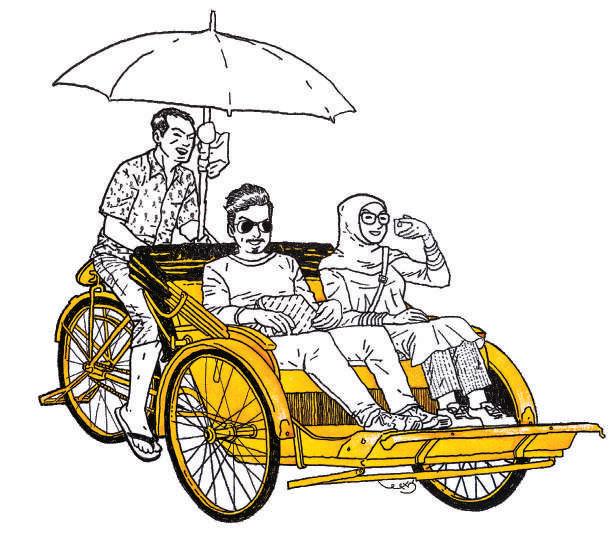

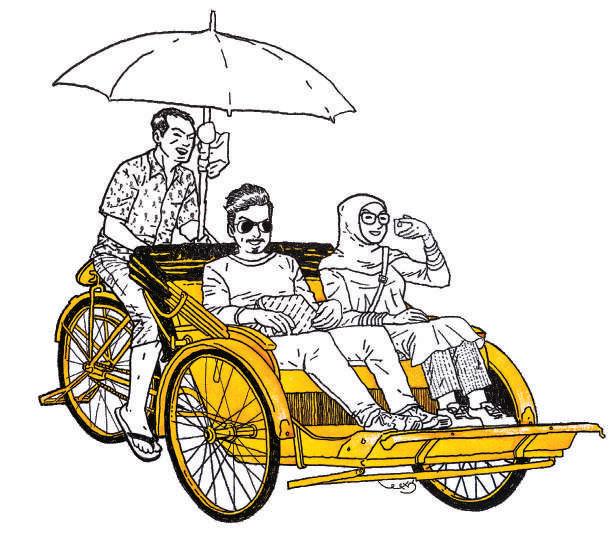

The Sama-Sama exhibition shared the same social documentation philosophy as I Am Home but the art was entirely Lefty’s concept. Instead of people, he chose five subjects that all Penangites can relate to and presented them as Ferry Rides, Seaside Coffee Stall, Men on Wheels, Inner-city Business Street, and Old School Marketplace.

“These are places where people of all races from all walks of life interact spontaneously – places that show how multicultural Penang is,” he said.

Life 40 41

Best Place on a Ferry from Sama-Sama: George Town.

Ideas and interpretations

Lefty carried out much onsite research to capture a sense of realism.

“Because I live in Bayan Baru, being so far away from the city was a problem. I needed to be in the city physically to get a feel for it. So I moved to live in George Town from September to November last year and wandered everywhere. I sketched and recorded details of sceneries, people, and all kinds of activities. These sketches helped me figure out what to focus on later when I work on the actual drawings, which were done from December to July.”

“From beginning to end, I would say SamaSama took a solid nine months. You can say it was like giving birth!”

Lefty told City Eye Penang that he was very pleased with the outcome of Sama-Sama

“The best part was the interaction with visitors of all races and all ages – seeing their reactions, and

listening to their comments and shared memories. It made all the hard work worth so much more. The response from art collectors was also very heartening.

“It’s gratifying to know that I am able to lighten up people’s lives with my stories and make them think about subjects that I care about. Just like my comic story Our Next Kopi Session featured in Volume 2 of the graphic documentary anthology called Monsoon 熱帶季風 by Taiwanese publisher Slowork Publishing. It was about the effects of George Town becoming a UNESCO World Heritage Site and whether that was a good thing. I illustrated how things have changed but let the reader make his or her own judgement. I hope I can persuade readers to look at our city from a wider perspective.”

Encouraged by the success of Sama-Sama: George Town, Lefty is now looking to expand the series to include other places such as Balik Pulau,

Men on Wheels from Sama-Sama: George Town: The trishaw man, the roti man, and the rag-and-bone man.

Men on Wheels from Sama-Sama: George Town: The trishaw man, the roti man, and the rag-and-bone man.

Air Itam, and Tanjung Bungah. He may also explore farther afield to other parts of Malaysia or even overseas in search of inspiration.

“My love of drawing will keep me going. And the reservoir of ideas in my head will be my motivation to keep making art,” he said.

See Sama-Sama:GeorgeTown,AMulticulturalArt Journey online at: Leftgmon.wixsite.cin/samasama.

Original ink-on-canvas artworks are for sale. Contact Lefty at leftgmon@gmail.com.

LEFT: Sama-Sama:GeorgeTown was held at Mano Plus on Beach Street.

RIGHT: Depicting George Town in a new light.

LEFT: Sama-Sama:GeorgeTown was held at Mano Plus on Beach Street.

RIGHT: Depicting George Town in a new light.

Life 42 43

文 | 赵慈宇 图 | 赵博阳

文 | 赵慈宇 图 | 赵博阳

Men on Wheels from Sama-Sama: George Town: The trishaw man, the roti man, and the rag-and-bone man.

Men on Wheels from Sama-Sama: George Town: The trishaw man, the roti man, and the rag-and-bone man.

LEFT: Sama-Sama:GeorgeTown was held at Mano Plus on Beach Street.

RIGHT: Depicting George Town in a new light.

LEFT: Sama-Sama:GeorgeTown was held at Mano Plus on Beach Street.

RIGHT: Depicting George Town in a new light.