BORING FESTIVAL

城市太 我们需要 37 Oct~Dec 2022

关注乔治市的生活与文化

George Town Lifestyle and Culture

城视报创刊于2014年5月,每三个月出版, 是一份由写作人、设计师及摄影师等人共同编制的 社区画报。可在乔治市一带的咖啡馆、餐厅、书店、 民宿、主题馆、人文空间等地方免费索取。

召集人 黄伟益

出版单位 乔治市文创中心

策划统筹 黑土设计所

出版总监 庄家源

主编 张丽珠

编辑 徐秋雁

采访撰文 赵慈宇 | 郑欣美 | 张婉芊 | 李洁

摄影 谢丽萍

设计 李欣蔚 | 谢丽萍

实习 郑欣美 | 张婉芊 | 李洁

Special Thanks

亚洲文件夹集团主席拿督林顺发 赞助本刊全部费用

Printed by

Asia File Products Sdn Bhd

16, Kawasan Perindustrian Bayan Lepas, Phase IV, MK12, Bayan Lepas, 11900 Penang, Malaysia

Published by 乔治市文创中心

GT Creativity Centre

19, Tingkat Besi 2, Green Lane, 11600 Penang, Malaysia

你去过

本人是彻底的乐观主义者。不管环境如 何,机遇如何,总相信只要向前走,泥沼 里也会走出路来。当然,必须认清这路通 常不好走。 本期主题瞄准槟城的艺术节生态。在后 疫情时代,许多生活形态已改变,艺术节 和文化庆典,是不是变得不那么重要了?当 然不是!在各种考验和限制之中,艺文圈艺 文人继续逆风向前走,摄影师丽萍摄下了 他们前行的姿态。

疫后的城视报,比以往更迈开大步向前 走。全马驻点的增加,更多跨界的合作, 尝试更多不同的书写,正因为当今纸本印 刷弥足珍贵,所以页页珍贵。也只有不断 向前走,才会有更好的相逢。

Penang City Eye 城视报

Contact +6019 472 6525 cityeyepg@gmail.com

著作权所有,

本社区报图文非经同意不得转载或复制。

主编的话 向前走 FESTIVAL?

深厚的地方历史与文化堆叠,是槟城的特性,也是在地艺文事业发展的 推动力。乔治市的世界文化遗产城头冠,进一步让槟城发展成大马重要的艺 文城市。这里的艺文活动和空间经过多年进化,为艺术家、表演者、策展 人、手作人等提供一个愈加完善的平台,面向世界。然而,一场疫情却让过 往的运营模式开始失灵,也暴露了本来就隐藏堆积的问题,这包括本地受众 不大、文化付费缺失等。

尽管这样,民间脚步不停律动,时尚潮牌与嘻哈音乐、快闪咖啡店、主 题市集……快闪 (pop up) 与跨界合作(crossover)形成风潮甚至成为典 型,艺文工作者在消费市场中互相借力,也是对于未来出路与走向抛出的其 中一种解答。

本期主题走进多个艺术节庆,让身在其中的策展人,参与者和观众,从 不同面向畅言各自的festival,其中的乐与悲,喜与怒。

哪一场

前言 FESTIVAL?

撰文:赵慈宇,郑欣美,张婉芊 摄影:谢丽萍 照片提供:谭嘉杰,受访者

乔治市艺术节始于2010年,是乔治市的年度重点节目,每 年7月都吸引许多艺文爱好者和游客前来参与。艺术节曾由两 批人马承办,首届起由Joe Sidek领军,其任期内的乔治市 艺术节以国际化、艺术性高闻名。2019年活动策划公司TLM Event总监黄继昇接棒艺术节。此后,乔治市艺术节的定位走 向大众,节目选择也转向本土化。

黄继昇 | 乔治市艺术节节目总监

活动策划公司TLM Event总监,曾策划槟城国际美食 节、占领土库街、北海艺穗节等大型艺文活动。自2019 年起承办乔治市艺术节,以“全民艺术”为概念,让大众 共享艺术之美。

大众的艺术节

“还未开始筹办前,我们团队做了很多调查和研究。我问我自己,到底 乔治市艺术节是什么活动?艺文界的人可能会觉得它是一个很国际化、办得 很成功的活动。但你们尝试问一下身边的同学、亲戚朋友,如果他们不是在艺 文界,他们可能没听过、讲不出这是什么。”

不同的活动有不同的受众,比如美食节面向食客、漫画节面向漫画爱 好者。但乔治市艺术节是为了庆祝世遗地位而生的活动,是槟城最有象征 性、可代表槟城品牌的公办活动。要打造槟城品牌,黄继昇认为他的目标受 众不仅是艺文爱好者和游客。于是他和团队以“全民艺术节”(A Festival for Everyone)的主题筛选和策划节目,旨在打造出一个让槟城人有认同感的艺 术节。

“我觉得要把艺术节办得成功,民众需要觉得这是一件和他有关的、有 认同感和令他骄傲的事。所以我的首要目的是让我们的民众知道这个活动, 并觉得和自己有关。”

前行中

大家都来玩的艺术节

筛选节目 的指标

黄继昇和团队以四个指标来筛选节目:艺术价值、与城市和民众的关联性、效益和 投资回报。除了票房,能否促进旅游业、打造地方品牌,相对冷门的活动能否对艺文工 作者和爱好者带来启发,都是衡量效益的条件。投资回报并非盈利,历年来乔治市艺术 节超过一半的活动都免费;即使是收费活动,票价也低于市场30%-50%,单靠售票无 法支持整场表演的制作费。衡量投资回报更在于民众参与度以及后续口碑。 “有人会问,你办过很多商业活动,会不会把这套东西带进艺术节,把它变得商业 化?我觉得做任何决定,投资回报都是很重要的。”

今年的售票反应良好,许多表演的门票售罄甚至加座。黄继昇笑说:“也可能是因 为大家被关得太久了”。笔者参与的两场售票表演“伊母Ibu”和“A Notional History”, 在结束之后掌声不断,维持接近两分钟。对比槟城人的艺文消费习惯,这两场表演的票 价偏高(RM80及RM50),但群众开始愿意掏腰包,换来一场意犹未尽的表演,这是艺术 节结束后也可以继续运转的正向循环:让观众认识这些活动,也让艺文工作者认识更 多群众和拓展受众。

festival ; 05

风格变小而美

回应“不够国际化”的批评,访谈中黄继昇不止一次用“过年买衣服”作 比喻:“当我只有一千块,我不可能把全部钱都拿来买鞋子,我也不可能把 800块都花在一件衣服上。”

艺术节的规模和国际化程度、能否邀请国外顶尖的表演团队,很大原 因取决于经费预算。疫情之下,无论是对表演者或观众,跨越国境的成本都 变高。这意味着邀请国外团队的费用更高、吸引的游客人数却不一定会相 应地提高。这能否为州政府达到经济效益?而后疫情时代,政府还愿意将多 少资金投入艺文活动,以文化和艺术建立地方品牌?

即便是疫情到来之前,艺术节也面临着预算的逐年削减。2019年,乔治市艺术节的预 算从450万令吉缩减至300万令吉,原本长达一个月的艺术节,也因此缩减至两个星期。疫 情冲击下,300万令吉的预算再减半至150万令吉,即使2022年所有活动都已经回归线下, 今年的活动经费还是维持该预算。8月15号,乔治市世遗机构发出2024年及2025年的艺术 节策划单位的招募通告,列出这两年的活动预算为每年150万令吉。在预算几乎减半的情 况下,艺术节的定位风格必定要走向“小而美”。

“The Senses”,

The Habitat升旗山生态公园。

绿意如画的热带雨林音乐会,

演出阵容包括本地独立乐团 Jumero,跨族群乐队FAZZ,以及 砂拉越知名沙贝琴音乐人Alena Murang与其乐队,在槟城最高 的观景台上提供全方位的感官 体验。

(照片提供:GTF)

黄继昇希望打造一 场节目与城市特色 互相结合的艺术 节,这才是艺术节 真正的意义。

“Macallum Rooftop Concert”, 五条路珍珠大厦组屋天台。

乔治市艺术节首次在组屋天台办演 唱会,邀请槟城本土乐团Culture Shot和歌手Chelsia Ng演唱,让音 乐真正地走近大众人群。

(照片提供:GTF)

一些认为艺术节应该达到国际化水准的评论看来,就 像这座城市曾经是经济和文化交融的平台那样,艺术节应 该扮演世界舞台、枢纽的角色,让来自各地的创作者和观众 汇集此地,享受文化和艺术的交流。

而在黄继昇看来,除了民众的认同与参与,他希望打 造一场节目与城市特色相结合、不可分离的艺术节。像是热 带雨林世界音乐节无法离开雨林,这里所指的城市特色不 仅是文化,也包含环境和空间的条件。

“比如说The Senses,在The Habitat里看这些人表演,这组合只有槟城 可以找得到。在其他地方,你可以复制我的活动名称、你可以复制我邀请的表 演单位,但你却无法复制‘只要离开槟城,就没法办到’的东西。”

于是,今年的艺术节我们得以在升旗山生态公园、在五条路组屋天台听演 唱会,在张弼士故居看歌剧。体验不仅建立于观众和表演者的身体在场,所在 的空间地点也直接影响了表演和观赏体验。两年半的疫情让我们重新思考线 下活动之必要,而在预算缩减又兼顾“创意经济、地方品牌”的发展时,放大“身 在乔治市之必要”,或许也是接下来乔治市艺术节筹办策略的其中一个方向。

“Mozart at the Mansion”, 张弼士故居(蓝屋)。

吉隆坡城市歌剧公司

(KL City Opera)带来在中式庭院 豪宅观赏西方歌剧的新奇体验,连 续两天的四场演出座无虚席。

(照片提供:GTF)

我们要一个

festival ; 07

怎样的艺术节?

“当年启发我去看艺术节的人,到后来,我成为他工作团队 的一份子。”这是艺文活动执行人高玉菁从自身经验挖掘并日后 工作中抱有的信念。

高玉菁于2012年正式参与第三届槟城乔治市艺术节的筹备 工作,这一踏入,便在槟城艺文活动工作有十年。高玉菁每次的岗 位职责不尽相同,但共同点是把艺术项目“落地”,这涉及扎实且 有深度的前期筹备工作,落到实处生根发展,并产生实际效果。

高玉菁 | 艺文活动执行人

以自由职业者身份,曾担任2016年乔治市入遗庆典项目经 理,2019年乔治市艺术节经理,也是2022年“小门童艺节” 共同创办人,当代铁枝偶演出《Ibu 伊母》制作人等

前行中 十年还在探索

乔治市艺术节的明显转身,始于2019年起实践的“全民艺术节”

主题,自此,“接地气”还是“艺术底蕴”的矛盾被摆上台面。但艺术节 的目的始终是服务于人,当群众的身心得以因艺术聚集和交流,相信

一代人的在地记忆就此形塑,慢慢地,乔治市艺术节也将因其独特的 选材和群众自发的热情散发无限魅力。

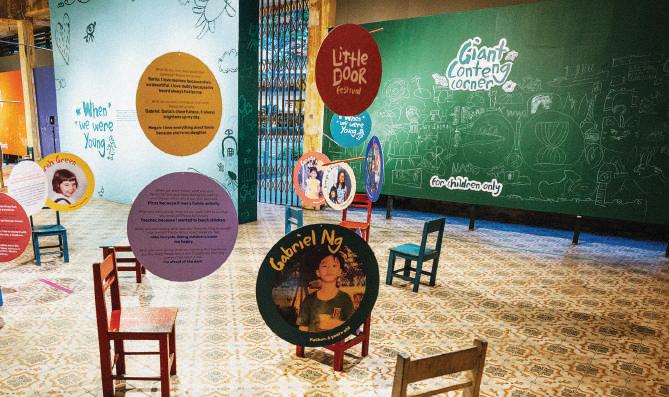

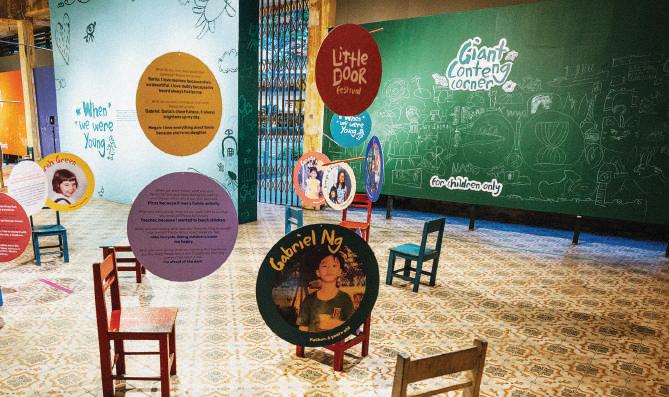

槟城首个以孩童为目标受众的小门童艺节,由艺术经济发展机 构(CENDANA)和乔治市艺术节共同支持,以线上和兴巴士艺廊实体 展的方式共同进行。在一次的海外考察中,她和爱丁堡国际儿童艺术

节负责人对谈,对方所说的话至今令她动容,“我们要把小朋友当成 一个有思考能力的个体来对待,他们同样拥有鉴赏有水准的表演的 权利。”因而坚定了她想为儿童办一场艺术节的想法,这样的想法在

槟城从萌生到落地,本就是一次艺术节的转身。

谈起2012年初次参与乔治市艺术节的派票工作,高玉菁笑说因 被误认为推销员或筹款人员而遭到路人拒绝的情况不在少数,到如

今中老年人自发组团去五条路听演唱会;当年一同参与乔治市艺术 节的人,有的成为每年关注并支持艺术节的民众,有的更是投身其 中。高玉菁看到的是艺术节受众的转身,这让她更坚信,办艺术节能

够把人聚集一起,在他们心中撒下艺术的种子,并建立一定数量的受 众群。

这些转身用了十年之久,高玉菁观察到,2016至2019年的槟城 可谓是艺术节全盛期:电影、音乐、文学、艺术、食物等各类艺术节,槟

城差点就能成为用艺术激活城市文化内涵的良好范本。

艺术节 不同面向 的转身

高玉菁希望大众尊重艺文工作者的专业能力,也能给予艺文工作者相应的报酬。(摄影:Rae Hong)

festival ; 09

“小门童艺节”共同创办人 高玉菁希望儿童的审美可以 被欣赏,意见可以被尊重, 以及心声可以被倾听。 (摄影:谭嘉杰)

“2019年,我已经把2020年每月的工作都排好了,而且是填满的状 态。”然而,疫情让许多艺术工作者的生活一朝打回原形,尤其是以艺术执 行工作为主的自由职业者。

近几年槟州政府多次提到发展艺术文化领域的“创意经济”宏愿,然 而她却指出在疫情间,艺文行业自由职业者是到非常后期才得到津贴,几 乎是不被保障的群体。这样的情况也造成了行业里资源的内耗。“我们总 是请求别人赞助场地,却忘了场地也是需要资金运作和维修,这对于艺文 生态系统的建立根本是不健康的。”犹如房间里的大象,短期的好处难以 为继,但有多少人愿意指认它的存在?

是否可以像国外一样成立强大的艺术组织联盟来保障自身的利益? 玉菁摇摇头表示,在槟城从事艺文行业的自由职业者,数量上不足以形成 联盟,尴尬现状下看到的是一个尚未完善的艺文制度、市场和生态系统, 当中有人离场,也有人踌躇。

一切都需要时间,虽然槟城已有十多年的艺术节过往,“但相对于国 外四五十年的艺术节经验,我们顶多算叛逆期的青少年,还在探索和寻找 出路中。”高玉菁说。

艺文工作者一直在尽力学习用有限的资源做最大范围的工作,但属 于他们的下一次转身,在什么时候呢?

2019年乔治市艺术节经理高玉菁,负责整体统筹和协调,图为她与团队负责 ART IN THE CITY演出时的照片。(照片提供:高玉菁)

艺文市场 “看不见的大象”

实践出新知,多年来周旋于不同规模的空间,与各类 脾性打交道的李丽娟,终于以 Hin Market 经理的身份沉

淀下来,为将来任何可能的艺文活动做好准备。

李丽娟从锦绣槟城文化市场、Chai Diam Ma、Party Lorong、Hin Market 和全马各地办市集的经历中看到 了属于槟城艺文活动的特质。

前行中 下一场创意?

李丽娟 | 活动策展人

艺术家及策展人,Chai Diam Ma 咖啡馆及文创店

创办人,策划一系列创意市集如 Party Lorong 后 巷市集、Hin Market周末市集等

公共空间 的演变

不同于路况繁忙的吉隆坡,槟城在物理空间上缩小了群众的移动时间。一小时 内几乎可达槟岛所有地方,群众不容易错过任何精彩的艺文活动。

得益于在地居民长久以来对传统节日使用公共空间的接受度,槟城的艺文活动 自乔治市艺术节开始逐步呈现遍地开花的景象。以今年的乔治市艺术节为例,主办 方将城市中人群聚集的角落作舞台:升旗山、世德堂谢公司、五条路屋顶、邻里公园 和Hin Bus Depot等,当人们熟悉的街头巷尾被艺术和文化装点,无形中便在心理空 间上消除了与群众的距离感。

聚焦于市集本身,随着运行步入正轨,李丽娟看到了事情的正反面:对于主办 方,将摊位框定在限定的范围内,易于管理的好处背后是些许创意的流失;对于摊 主,小本生意能够以低于市价的租金呈现在公众视线,却不利于市场的健康发展;对 于群众,虽然减少了“名牌好过手作品”的思维,但反应较为含蓄,缺少了能够促使进

步的讨论空间。

由小见大,李丽娟不困于事情的反面,对出路的找寻有她积极的见解。

不断翻篇,不断累积

外部条件作为文创市集的另一端,起着至关 重要的角色,一个产品的外观和质量,直接决定其 生意情况。从槟城扩至全马,李丽娟总看到本地厂 商无法为文创人提供定制服务的例子,导致马来 西亚文创市场的产品种类较为单一。“我们只好将 物品寄往中国,加工后寄返,较低成本免不了质量 参差不齐,能做的就是在尝试中寻找长久的合作 关系。”

州政府削减艺术节拨款,压缩了制作单位的 预算,骨牌效应之下艺文空间的收入也随之遭到 牵连。经过多年历练,李丽娟深刻认识资助的重要 性。“政府资助文创人产出作品和建立知名度,得以 在市场存活的文创人开辟自营道路,政府也能获得 一批强有力的文创资源,此后再逐年减少资助,这 样不是很好吗?”然而,她看见的却是另一种境况: 活动结束后酬劳发放的拖延,这些都冲击着艺文工 作者和单位本就脆弱的状态。

若是无法改变公部门,那就试试看从市场下手 吧!今年8月,Hin Bus 团队明确预告了明年市集摊 位租金的起价。“ Hin Market 有七年多了,若一直持 续半赞助的方式,整个市场是不会健康的。”尽管起 价后的租金仍低于市价,但这是 Hin Bus 团队为调 动市场积极性,所选择的最为温和的办法。

若说接手负责和创立艺文活动需要足够的 底气,那关闭持续已久的活动更需要十足的魄力。 相继帮锦绣槟城文化市场、Party Lorong 和 Chai Diam Ma 拉上帷幕的李丽娟相信,槟城的艺文活动 在各方给力的情况下会朝着更好的未来发展,不适 合的就让它圆满结束,并无不妥。

李丽娟开心分享办活动时各种不期而遇的小插曲。

不断翻篇的困境和艺文活动,给许多和李丽娟 一样的艺文策展人,及槟城艺文界带来不断累积的 宝贵经验,为下一场艺文活动蓄势待发。

Hin Market文创市集现已是乔治市的周末热点,每到周末总见人潮,男女老少都爱聚集在这里。

festival ; 13

将社会议题 平民化

本地人权电影节“自由影展”(Freedom Film Festival)的十年长跑里,展 出各式各样有争议性的纪录片和电影,主题横跨性少数群体、女性权益等。

“要有一个故事作为切入,去平民化社会课题,让群众受益。”贵玲是自由 电影节的召集人,她认为可以用艺术来尝试解决问题,因此将艺术与议题结合 来反映现实境况。她强调,活动不仅仅是活动,应注重活动内容和群众联结的 延续性力量,与群众一同探讨议题并延伸至“我们可以做点什么”,为社区带来 直接、有延续性的效应。

问及敏感课题会否让艺术工作者惹上麻烦,她坦言过去十年来,曾因此 被极端群体警告、被警方问话、被登上报纸。不过她也表示,倘若所讲的事情是 基于事实,在法律上是不会被对付的。她希望突破自我设限,将真切的社会现 象带到群众中,并提供一个让大家进行深度对话的空间,提高潜在受害者群体 的维权意识,同时鼓励群众为平权运动出一份力。

科技的进步得以让许 多人的声音被听见,但仍 有庞大的底层群体和特殊 群体困囿于经济、知识等 原因而无法维权,使得其 权益屡遭侵犯,甚至导致 死亡。罗贵玲对这类社会 议题充满热诚,作为人权 和影视工作者,其十年间 的工作主要围绕以影片来 讲述社会议题,使得某些 人的苦难和沉重被看见。

罗贵玲 | 自由影展召集人

人权和影视工作者,艺文空间“共思社” 的创立者之一,防止拘留所警察滥权的 非政府组织“EDICT”的创办人之一。

我们为不公发声

“虽然难以达到制度化的改善效果,但至少 我们能为大家带来这方面的醒觉作用。”她期望未 来的槟城艺文活动可增加社会议题的活动占比,扩 大艺术与议题结合的影响力。

关注艺文圈心理

罗贵玲觉得纵观马来西亚现有的艺文活动,槟 城的艺文活动在多元性、活跃度和影响力上是数一 数二的。然而,从州政府给予当地艺文工作者的资 金支持来看,他们对当地艺文活动发展的重视程度 却有待改进。

疫情爆发后,槟州政府推出针对各行业与个人 的援助计划,艺文产业也在受惠范围内。受资助单 位的数量颇可观,可实际的帮助却太过微薄。

心中有光,也难免被现实的残酷撞击。她期盼 未来的槟城能成立提供艺文工作者福祉的组织,像 是关注他们的心理健康、技能的自我发展。这是因 为艺术行业充满了不确定性,加上资源的困难,艺 文工作者们要抵御生计、创作等多重压力,非常损 害身心健康。

2010年,刚从电影系毕业的罗贵玲获得自由影展的资 助,拍摄了她的第一部纪录片。后来她加入了这个影 展,成为筹划团队的一份子。(照片提供:罗贵玲)

尽管政府有责任推动本地艺文发展,她也呼吁 社会各人士发挥自身的自主能动性来制作和参与 艺文活动,政府和社会的“双向奔赴”才能共同推动 本地艺文发展,使其生态系统得以平衡并渐渐长出 繁茂的脊背。

马来西亚自由影展首次举办于2003年,是为通过社会 议题影片宣传人权意识。2006年来到槟城,再到各州 进行巡回放映会。图为2019年自由影展槟城站。

(照片提供:罗贵玲)

《不见人影》(Di Luar Bayangan)以影子戏来述说 扣留者于拘留所死亡的事件,消解扣留者“一定是恶 人”的社会歧视与刻板印象,指出警察滥权和疏忽管 制是导致他们死亡的原因。

(照片提供:罗贵玲)

我们为不公发声 festival ; 15

前行中

谁说文艺就要被边缘?

拒用智慧型手机、却总是即时回复电邮的 Gareth Richards,是一个学识渊博也善于实践 的人。他在慵懒踏实的乔治市开辟了一片阅读的 飞地,也常以策划者的身份出现在艺文场合中。 今年的乔治市艺术节,Gareth和他的团队共策 划了三项节目:姐妹仨爵士歌唱音乐会、夏日大 师班和迷你电影节。

“我看待艺术是和文化都很认真的,但我也 觉得它们应该要有包容度,不该只限于精英欣 赏。我喜欢创作不同层面的东西。”

Gareth Richards | 艺文空间创办人

槟城Gerakbudaya书店和艺文空间Hikayat的创办人,也是一名 编辑,常策划电影与音乐相关的活动,自乔治市艺术节的初创时 期便常年参与节目制作至今。

艺文旅游带来的 正向循环

乔治市艺术节和文学节以创新 之姿降生,曾是州政府推动槟城地 方品牌的重点项目。然而十余年后, 落实在它们身上的拨款却不增反 减。

“我明白有预算限制,我也是 很现实的。但如果槟州政府说,他们 要在后疫情时代重建一个可持续的 经济模式,艺术和文化遗产应该在 这模式的中心,而不是边缘。”说出 这句话,不仅出自对文化的爱惜和 重视,即便站在经济效益的角度衡 量,也同样适用。

艺术节的任务是什么?他和团队筹备的一场节目回应了这个 问题。今年,乔治市艺术节延续去年的夏日大师班,请音乐人来谈 爵士、词曲创作,还加入了影像写作与配音课程。这些听起来有些 冷门的课程全程免费,最后也在报名额满下开课。

“我觉得夏日大师班大概是今年艺术节中最棒的节目了。

它制造了机会让参与者和艺术家们待上几天,不只学习也讨论 和交谈。而且和表演节目或展览的花费比起来,大师班的效益还 蛮高的。”

Gareth建议将大师班发展为长年活动,几月一次定期走进校 园。艺术节的影响力不一定要受限于七月的两个星期,而可以成

为艺文教育的长期推手。

相较于艺术节,他认为另一艺文重点活动乔治市文学节受众 则更狭窄,时间跨度也更短,只有两到四天。近年来,文学节的策 划团队主要来自吉隆坡,能否在槟城推动深入、长期、且更有系统 的文化项目?在马来西亚阅读文化收缩至匮乏的社会,这个文学 节又能否做到将文学引介至社区、甚至扩大阅读群体?这些问题 以疑问句抛出,又以反问句被抛回来。

Gareth抱持着传承和共享资源的互助精神,希望为同事和其他艺文工 作者创造更友善的工作环境。(照片提供:Gareth Richards) 书店外有个小黑板,不定期更换和 阅读有关的标语。

“艺文旅游带来的是正向循 环:为了艺术和文化而来的游客大 概也会对生态旅游、对这个地方的 历史和遗产感兴趣。这比过往充人 数的旅游模式有趣又可持续多了。 其实世界上很多其它的世遗景点都 已经看见了可持续旅游的价值。”

传播艺文教育

festival ; 17

Gerakbudaya书店创立于2014年, 落址在椰脚街,2018年扩充至土库 街Hikayat空间。椰脚街的总店以 文学书为主;土库街的分店则聚焦 人文科学。去年受到疫情冲击,团 队决定关闭总店,将文学书类迁至 Hikayat后方。

不过,艺文市场所缺乏的不 只是公费资助。艺文活动的资金 来源可分成三种:公家机构、私营 企业以及社会大众。“但问题是, 马来西亚缺乏企业资助艺术的文 化。有些企业会有社会责任计划, 但他们通常只会资助小型的教育 项目,而不是艺术活动。”于是,在 公费和企业资金都缺席的情况 下,艺术家们只能转向自我资助 和社群众筹,不过它们的规模显 然和前两者根本无法比较。

若有追踪Gerakbudaya和 Hikayat的社群账号,就会知道 Gareth和团队非常频密地筹划 许多项目,包括每周定时举办电 影放映会以及不定时举办作家 分享会、音乐表演。每个项目最后 为策划团队带来的盈利不多,叫 好又叫座的节目,大部分收入其 实都给了表演者和技术人员。说

毕他马上补充:“当然这也是应该 的。”这种多量少额的收入模式在 2018、19年时曾经可行,但疫情 后便无法继续运转,因此团队才 忍痛关掉了椰脚街的书店,将它 迁回Hikayat后方原本用作咖啡 厅的空间。

诗集Love and Loss新书发布会

上,Gareth与作者 Malachi Edwin Vethamani 对谈诗与创作。这也是 Hikayat 在疫情爆发后时隔两年半 举办的第一场与书相关的活动。

(摄影:赵慈宇)

经济萧条和制度缺失之下,团体和个人可以怎样创造更好的环 境?若要用一个词概括Gareth的答案,应该就是“互助(Solidarity)”。 这种互助立基于对人和人之间关系的重视,体现在合理的薪资、疫情 中不遣散员工,也体现在重视彼此的心理健康、并在技能和生涯规划 上提供引导和协助。

年轻人常有精力和热情,却不知道自己要往哪里去、可以成为什 么。指引者的角色在他看来,“不是跟那个人说他该做什么,而是帮助 他成为他自己”。

虽然槟城仍欠缺制度化保障艺文工作者福利的环境,但他观察到 个别的艺文团体或工作者个人,如Euphoria舞团、舞者Aida Redza和

Tropical Spice Garden的Katherine和Kenneth,其实正扮演着“导 师”的角色,给予新一代工作者引导和发挥空间。

在看似僵化的环境里找到行动的缝隙、发挥的空间,并尽可能为 他人提供好的环境和条件,让他们成为所有可能性中最好的自己,这 或许是每一个艺文工作者,或个人都可以朝之努力的方向。资源会在 一次次的共享和传递中扩充,而人心也会在同理和善意中踏实前进。 在最好的情况下,新生代们的潜力可以发挥到多远呢?随着阅历的增 长,他们又会开拓更多的路径,成为下一个引导者。

双重缺席 的资金来源 使人成为最好的自己

为什么记录艺文活动?

我拍摄艺文活动是从“占领土库街”计划开始的,那时我拍的一张照片被大会用 来宣传,被用了很久。我喜欢把人和环境互动的瞬间记录下来,有时候这些记录 对一些人有其它意义,也可以帮忙推广这些活动。

就你的观察,艺文活动在这十年间的变化?

疫情是最严重的打击,到现在也没有完全恢复。除此之外我很难具体说出 有什么大变化。艺文活动群体在槟城分成很多块,这和语言也和文化背景有关, 大家彼此之间可以说是平行世界,而这个世界又孤立于群众之外。

槟城的公众参与度一直都不低。如果你在公众场所表演不收入门票,一般都会 有人来看的,但公众对艺文表演的认知也只停留在这一阶段了。要人买票静静坐在那边 看,还需要一些努力。

这些年来,你在艺文活动中经历了旁观者至记录者的身份转变,在不 同的位置,视野有什么不一样?

旁观者来说会觉得槟城好像很厉害,常常有免费的表演,但你也不知道这些表演的 人、策划单位是谁。很多人都不知道乔治市艺术节和乔治市入遗庆典是不同的活动。成 为记录者认识了艺文工作者以后,就会知道他们背后的困难。

槟城艺文活动的特色?

槟城人特别热情,义工动员力超强,尤其是庙会、艺术节。

印象最深刻、觉得最有意思的艺术节/ 艺文活动?

2016年乔治市艺术节的其中一项表演节目,由舞蹈家Aida Redza编导的 Moved by Padi。策划团队在乔治市五条路那里种稻作舞台,用了超过一个月 的时间搬泥土(填土)、注水、种稻,稻米长得差不多后放上装置艺术,最后 有两晚的舞蹈表演。

那时槟城环球旅游局雇我拍照,舞台又刚好靠近我家,我每星期都会 有几天过去。你会发现很不可思议地,放了水稻后这个舞台吸引了一群小 动物,好像创造了一个小世界。单单有一群人为了表演在乔治市中心种了 一片舞台大小的稻米,就是很神奇的事。

观察者 谭嘉杰 2013

说说看

最近参与的活动?

《昙花堂》槟榔屿人文雅集,姐妹仨歌曲发表演唱会。

印象最深刻、觉得最有意思的艺术节/艺文活动?

70、80年代的国内外甚至宗教音乐表演节目、云门舞蹈、杨忠礼艺 术节、早期的乔治市艺术节,无论是新书推荐、名家摄影讲座展览、户外 短片放映及大型国内外表演,还有初期的乔治市古迹导览活动。若 说近期我比较欣赏的就是乔治市文学节及台湾“岛屿岛"系列。

就你的观察,艺文活动在这十年间的变化? 视野越来越保守而故步自封,观众只能被动接受。

最喜欢的艺文空间?

比较正规的艺术场所,如Penang PAC、槟州大会堂、理科大学的Dewan Budaya。除此,以百年古迹建筑作为艺文空间,也可增加视听外的氛围,让人轻 易融入所呈现的节目。

槟城艺文活动的特色?

槟城向来是国际旅游的焦点之一,加上多元种族色彩,各民族的艺文活动,甚至外国团 体的表演艺术,就是它独有的特色。

最扼腕是好不容易以国际艺术视野打出市场而取得不错成效之际,却因人事变动和经 济缩紧而倒退回本区域活动。此外,各大表演团体缺乏良性互动,艺术表演工作者的思维和 眼光狭窄,呈献不出具大气的作品。何不在未来的艺术节邀请两三场外国表演团体,与本地 艺术家们互相切磋观摩,从而得到提升?

槟城不是没有观众,老一辈的观众眼光很高的,举凡好的表演再贵都一票难求;年轻一 辈因为国家政策不等边发展,也被多年的免费表演宠坏(和马币贬值有关)以及缺乏适当的 教育。

举办艺术节也是教育未来年轻人对艺术的鉴赏能力和尊重表演的最佳途径。让年轻人 参与表演活动筹备,对内负责幕后策划、安排表演程序、文案与节目场单、安排外国表演者 的接机、住宿、行程等;对外则学习如何接待与应对不同年龄层观众、如何让观众尊重场地 规则(准时进场保持安静、不用手机、不准拍照录像等),比起在学院研读更来得实际,向未 来进入社会而自我提前装备,让整体人生观更丰盛全面。

在你看来,槟城艺文活动的瓶颈和 发展转向?

说说看

卓昌敏 退休媒体人、资深观众。 70、 80

观察者

festival ; 21

年代起频频出席艺文活动,紧跟槟城 艺文活动趋势,并收藏门票场刊等纪念品。

看见设 计 值价的

从设计去看一座城市或者一个国家,是否可以帮助 我们更理解该地方土地?抑或重点还是在看“设计” 本身的视觉呈现?并以美或不美这个标准来判 断其价值?这是我在展场最大的疑问。虽然这 个疑问并不妨碍这是一个值得关注的项目 活动,毕竟能在一个展场,通过100件精 挑的设计品,快速了解台湾美学发展 史的“浓缩懒人包”,何乐不为呢? 配合一年一度的槟城乔治市艺 术节( Georgetown Festival ),作 为重点项目之一的“岛屿岛Isle to Isle”,主策划团队城视报自2019 年开始便策划一系列活动来推 动槟城与台湾之间、以岛屿为 共同性的深度交流。

记忆还停在去年岛屿 岛系列的“阅读台湾(READ TAIWAN)”——从文学来 认识台湾。而今年再次联手 《VERSE》杂志,合作策划为 期9天的台湾设计展“不只 是美丽Beyond Aesthetic”

——从设计来认识台 湾,除了在槟城英 式风格建筑

Whiteaways

Arcade的设

计展,还同

步邀请台

湾设计师远

程连线参与 论坛:“北流建

筑美学与影像设 计”、“城市品牌活 动导入公共空间”、“以

艺术和设计介入地方:以 马祖国际艺术岛为例”和“公家 机构的美感设计革命”。因此你除了 可以看到设计品,也可以了解它们背后的创 作动机和思考过程。

岛屿岛 台湾设计展 报导

艺文策展展区

地方人文展区 流行文化展区

公共建设展区

说是设计品,不免只让人联想到产品

设计,但其实本次展览主题,台湾设计所分成的

四个切面分别是:公共建设,艺文策展,地方人文和流行文化,大部分都是以 都市规划和地方再生的视角去看美学功能性的一面。《VERSE》杂志创办人张 铁志在开幕致词中,表示自己作为一个资深的文化工作者,看见如今台湾设 计美学的指标和意识已经开始跨越它的服务性质,并逐渐成为一种改变台湾 面貌的新生力量。

从“公共建设”这个展区来看,巧妙地选了台北流行音乐中心(Taipei Music Center),台湾当代艺术馆(Museum of Contemporary Art Taipei MOCA)和西门红

楼(The Red House)这三个代表性建筑。毕竟对我而言,在马来西亚,公共建筑和在地艺 文活动之间的关联非常薄弱。因此当看到建筑物可以作为流行音乐、当代艺术和潮流文化的容 器载体,其中当代艺术馆和西门红楼还是古迹建筑。我想美学的鉴赏不只体现在视觉效果,还有重视艺 文对城市的养分、历史对城市的意义。

专栏 ; 23

或许是有了这样的感慨,当下一个展区“艺文策展”和“地方人文”把设计品尺度带到一个群岛或者一 座城市,更进一步打开你对美学想象的局限。前者以马祖国际艺术岛(Matsu Biennial)和屏东南国漫读节 (Reading Festival in Pingtung)为例,后者则以基隆《魅力基隆》、屏东《屏东本事》、高雄《城市博览会》这 三本在地刊物为例。看完了好想去这个地方旅行,我觉得这个足以验证设计如何塑造地方品牌形象,并让 它被世界看见。

槟 城专区展示往期的城视报。

而在马来西亚,槟城是第一个拥有自己小区刊物《城视报》 的城市,创刊8年至今累积了36个期刊,也一步步从刊物到策 展,把读者群从纸本内容带到实体空间,我觉得很难得的 是,来观展或者听讲座的群众,并不仅限于相关文化或设 计领域的同行,你可以看到全家扶老携幼,家长耐心地 解释展板上的内容,小孩的生长环境有耳濡目染的文化 熏陶。

而“流行文化”展区,则主要播映2021年金马58的视 觉设计,由刘耕名导演率Bito团队,将58金马这几个字体 立体化,用移动镜头去捕捉不同角度的呈现,即便它最后 以“静态”平面形式呈现在海报上,却能感受它的“动态”,创意

呈现“重新对焦,调整和世界的距离”这个主题

《擒虎记》专辑设计以古籍木刻版画为概念

我每一年都会特别期待金马奖或者金曲奖的视觉 设计,也会特别留意音乐曲目特别设立的最佳装帧奖。因此

在流行文化展区也另外展出不同的获奖实体专辑, 如:八歌浪、海光之声、擒虎记、刘悦德设计师 和廖小子设计师的作品。设计和影像声音 对话,是一种美学上的跨域创作,它又 成为了另一种艺术鉴赏。

,在2019年荣获 金 曲 奖 最 佳 辑专 。睛吸别特纸符碟光的意创,奖

为 主 结

架鹰以计设间空的场展

构,并用米色布料作为隔间和天花。

与台湾远程连线、于展场现场直播的“北流建筑美学与影像设计”线上论坛。

。

如何将台湾设计在槟城重新 包装设计?如何不让新设计抢走 原设计的风采?我想这是另一个 难题。也因此特别喜欢这次由曾 伊霓负责的主视觉设计,以三个 基本色调红黄蓝为主,意在回 到初衷,为设计做减法而不是加 法,整体呈现简洁舒服。展场的 空间设计也遵循这个原则,由大 山脚设计事务所 Angkasa Lab 操 刀,以鹰架(scalffolding)为主要结 构,并用柔性的米色布料作为隔间和 天花,展板和展架则用原木组装做了几

个原型,与展会暖灯融为一体成为背景, 更好地衬托展品。

鹰架是一般用于建筑施工现场 临时搭建的结构,施工结束后就会拆

卸下来,所以它在一个以“设计”为主的 展览显得不那么美丽,却也因为它在日常扮演 的临时性功能,因为理所当然常见而自动忽视,并不因为 它的不美丽而突出,反而因为它的不美丽而突出了悬挂上方的海报。

退场,让设计为内容主体服务,其实也是一种看不见的美学智慧。

回到开篇的提问,我觉得设计经常

会不小心处于一种误区,比如为了设计

而设计,为了看设计而看设计,设计得越

美,越沦为一种附加价值,而忽视了它 可以作为主要工具去更好地解决问题。

此次台湾设计展有很多优秀的设计

品,从展场到展外,对槟城而言也有很多借鉴 价值,有着相似的地域环境,有山海抚育的创作生态, 有福建和闽南的语言共性等。但是设计终究还是要回 到生活本质上,尽管不足以到如同台湾般的美学力量, 也需要很多实验和试错的过程,我们先要接受它的“不美 丽”,才可以坚定地去提炼土生土长的美学精神。

文:何凯晶(建筑媒体《草稿》内容总编)

图:Fox Foo

文化是交流,艺术作沟通,岛屿为连接,“岛屿 岛Isle to Isle ”项目进入第四年,此活动是由乔 治市艺术节George Town Festival、驻马来西亚台 北经济文化办事处和城视报联合呈献。今年岛屿岛 的全新项目——“不只是美丽”台湾设计周,是一次 灵感与创意并发的系列实体活动。与《VERSE》合 作策划,设计展涵盖公共建设、艺文策展、地方 人文和流行文化4 大范畴,同时设有槟城 专区,为观展人呈现设计领域丰 富的阐释面向。

设觉视主的展计设湾台”丽美是只不“

计

以 三 个 基 本色调红黄蓝为主。

专栏 ; 25

岛屿岛的串联

文:张婉芊

图:Willam Ang

音乐人的浪漫

一张专辑的完成须结合很多人的力量,从编曲录制、服装

造型直到包装设计,每个环节都不能马虎,才能产出好作品。

不过20世纪串流音乐平台的崛起,改变了人们体验音乐的方 式,实体专辑成了非必要的消费。

相比以前主打歌手知名度的制作方式,现今专辑制作迈 向着重设计与概念的精致路线。本地音乐制作统筹Willam

Ang(洪稳定),同时也是唱片发行商,他淡淡地说:“现在做专 辑要比以往更用力,才能说服别人掏钱买专辑。”

在串流时代做实体专辑

音乐统筹不简单

William自小在音乐的熏陶下成长,约三岁开 始接触卡带和黑胶唱片,自此与音乐结下奇妙羁 绊。他对音乐的热爱随年龄增长而愈发浓郁,成为 一名唱片爱好狂人。某天,他望着家中的唱片收藏 墙,心底的声音响起:“听了那么久、那么多张唱片, 若自己参与其中制作,将会是一个怎样的体验?”这 份好奇心如澎湃的音符飘落而下至其内心,终化为 行动。

在媒体业打滚的他藉工作之便认识不少音乐 界人士,开始在业余时间参与音乐专辑的筹备。他 坦言,起初与许多实习生一样没有薪资,但对热爱 音乐的他来说,能参与过程已是可遇不可求。2019 年他转换跑道成为音乐统筹,并与人合资成立唱片 发行公司。

他说,合格的音乐统筹必须具备四大要素:预 算管理、时间管理、人际关系,还有细心!音乐统筹 的工作牵涉着不同单位的协调与沟通,得清楚了解 整个筹备过程,制定专辑制作期,确保能在期限和 预算内完成制作。在前期,从想法构思到专案成立, 团队间会讨论唱什么歌,选用哪位、多少位歌手、录 音师、乐手、编曲老师、剪接师及使用哪间录音室 和麦克风,完成录制后还有混音、母带后期制作、设 计、文案、排版、印刷、压碟、版权等一系列工作。

William与歌手们关系十分友好,姐妹仨在一个专场演 出中为他惊喜庆生。

将作品做到极致

与电子、罐头音乐制作不同,他们讲求唱歌 干净立体,展现歌手情感,让人窥见歌手的细微表 情,因此几乎采用真正的乐器录制,还原现场演绎 的真实。

William认为现今实体音乐市场越来越小,游 走于美术和商业之间,成为一种生活品位。惟有将 唱片音质做好,专辑主题与中心思想呈现得更精 致与明确到位,才能在市场中脱颖而出,开拓本地 音乐的出路。

好比他联合统筹制作的本地爵士女声三重唱 《The Shang Sisters姐妹仨》同名专辑,利用大马 多元文化交汇的特性,将东方与西洋音乐元素相 融合,造就专属于大马的南洋爵士。他们远赴洛杉 矶混音、到奥地利压碟,务求唱片音质达到最好, 这般用心制作让这张本地专辑在香港短短两天就 突破80张销售量!

在友弟《那时今日》专辑记者会后,他与友 弟效仿《遇见·包比达与蔡琴》专辑封面的 拍摄。

职人 ; 27

跨域封套设计

从传达概念来说,一张专辑的音乐、封面、包 装、乃至艺人的风格都是一体的,对音乐要求甚高 的他甚至跨域专辑封套设计。会开始承接设计工 作,他说要么专辑制作预算有限,要么对专辑产生 浓烈的想法和感受,进而想参与封套设计。

William最引以为傲的设计作品有友弟《那时 今日》,他依据友弟的歌坛地位、音乐风格、日常穿 搭来发想,关键词围绕在峇迪、简约、庄重、时尚,他 以银灰色和粉色取代峇迪传统色,还在专辑封套左 边镶上长短色彩不一的窗帘布,和睦呈现南洋的风 情、文化和美感,实现传统与现代的接壤。基于面向 成熟听众的市场考量,他特别保留了专辑的硬质塑 料壳(Jewel Case),让光碟免受刮痕袭击,这在现 今已很少见。

让听众享有高质量音乐、聆听专辑的概念、感 受设计的美、理解音乐的故事,是音乐人的使命,也 是他坚持制作专辑的动力。他视音乐为撑持人生的 精神信仰,对音乐的用心与热情支撑着他在唱片业 继续耕耘。

唱片业衰落不过是音乐载体的更迭,音乐始 终回荡在天地间,周而复始,声声不息。拥抱音乐, 对本地音乐怀着美好愿景,找寻音乐长久的美丽, 何尝不是一种静水流深的不朽。

友弟《那时·今日》专辑结合了时尚与南 洋风情的设计,封套左边镶上长短色彩不 一的窗帘布。

职

推 荐

本地乐坛不乏设计好看又好听的专辑,好的专 辑封套设计能一眼传达出专辑的概念与风格。

· Janet Lee - Cinnabar Rouge

· WVC - Purnama

· 友弟 - Jalan-jalan惹兰

· The Shang Sisters - The Shang Sisters 人

Winnie何芸妮《河·云·泥Chapter 2》 是William参与的第一张珍珠白色彩胶版 唱片,限量500张一周内就售罄。

槟城土生土长,半辈子服务新加坡国立大学的建筑师林山福(Jon Lim)今年80岁了。

一生专研建筑学的林博士,在1972年至2002年期间任教于新加坡国立大学建筑系,期 间不断观察和研究槟城建筑发展,为家乡土地上的名人家宅和各年代房屋建筑留下珍贵 记录。继上一本已绝版,讲诉殖民时期欧洲建筑师在槟城建设的老宅专书The Penang House and the Straits Architect 1887 - 1941 后,林山福再次花了七年时间, 撰写 The Penang House: Rise of the Malaysian Architect 1887-2017,今年正 式出版,把贡献于槟城建筑的本土建筑师和他们的作品漂亮摊开,细说从头。

林山福目前出版了两本精彩记录槟城大宅的专书,除了专业知识,也包含了大量建 筑连接社会的事故。

建筑风格各异,屹立于槟城各大路、小 巷、街口、花园里的洋房大宅,妆点了街景 之外,亦是时代的见证。熟知槟城大宅每一

段故事的林山福说,这些老洋房像是一本

记载了时代变迁的历史文册,见证了槟城 的发展,也诉说着建筑史的变化。

传承百年的老宅,有的出自殖民时期 的欧洲建筑师,有的则由本地建筑师所建 造。在社会发展和人事变迁之下,老宅历经 岁月各有不同命运。在他人眼里,这些曾经 住过名门后代的老洋房,也许只是“以前人 的家”,但对林山福而言,老洋房体现了槟 城当时的财富、影响力和文化背景,是一段 极其珍贵的历史记录。

文:李洁 图:谢丽萍、Entrepot Publishing

槟城大宅背后故事

LIM细说从头

建筑师JON

早期,碍于极少国人到国外修读建筑系,所以当时槟城大部分 的老宅都出自于欧洲建筑师之手。即便如此,好学的本地建筑助理, 藉着白天为欧洲建筑师老板服务,下班后兼职,靠着自己的努力与 毅力成为建筑师。他们的贡献,巩固了槟城成为马来西亚摩登建筑 摇篮的地位。

随着本地建筑师的崛起,槟城的楼房建筑开始注入本土元素, 内部构造也开始更注重采光及通风设计,让老宅多了几分本土之 美。来听林山福给槟城的房子说故事吧。

建筑师Alvar Aalto于1964年设计的Heah House,是早 年的绿建筑代表,它重视绿植、采光和花园空间。

2. 洋楼别墅 (Villa)

19世纪期末至20世纪初, 华商的经济实力雄厚,纷纷建 造洋楼别墅以显耀自己的财富 与地位。洋楼别墅主体两到三 层,早期建造材料为砖石木, 后期开始运用混凝土结构。洋 楼别墅多数独栋而建,四周拥 有宽阔庭院,并带有长走廊及 其他附属建筑。在那时期,大 多数的洋楼别墅大多分布在 俗称“百万富翁街”的红毛路 (Northam Road),当时的富商 如林妈裁 (Lim Mah Chye)、连 瑞利 (Heah Swee Lee)、林连 登 (Lim Lean Teng) 等纷纷在 此购置产业。

——连瑞利故居/

1. 院落大宅——钟来福大宅

院落大宅结合了中国传统合院与西方建筑,是带有多 元文化的大型宅邸。钟来福大宅建于1918年,由土生土长的 槟城建筑师周荣炎(Chew Eng Eam)一手为中国南来的地 产大亨钟来福打造。大宅内除了住着钟来福一家,也包括了 园丁、厨师、20名来自中国的随从。这栋大宅一共有41个房 间及五个楼梯,其中一个楼梯是极具特色的螺旋楼梯,能够 通向三楼的瞭望塔。钟来福也安置了四个铸金的老鹰雕像 在大宅门口,尽显钟家的财富。今时今日,钟来福大宅已经 成为槟城数一数二的精品酒店Macalister Mansion,曾经的 大草坪也已经化作酒店的泳池。

委托了当时欧洲著名建筑师 James Stark为他打造一所 符合身份地位的别墅。这栋效 仿西方城堡式的华侨洋楼以 豪华高雅的风格闻名,甚至影 响了当代其他欧洲建筑师。 豪宅初建时命名为Northam Lodge,后来连瑞利将其转卖 今时今日,钟来福大宅已 经成为槟城著名精品酒店 Macalister Mansion,名 师设计的豪宅气势,依旧 非同凡响。

诺兰住宅 (Northam Lodge/ Soonstead)

侨生华人连瑞利是蔗糖 及橡胶大亨。在1911年,他

予亲家孙荣光,并易名为Soonstead。1980 年,孙家再将豪宅转手予丹斯里骆文秀。在 英国殖民时期,连瑞利故居是上流社会及高 官显要举杯欢畅的好地方。热衷运动的连瑞 利也在别墅内打造一个网球场,气派十足。

——林妈裁住宅 (Homestead)

位于红毛路的林妈裁住宅出自欧洲建 筑师McNeill之手。这栋兴建于1919年的豪 宅费时超过三年才完成。林妈裁十分重视这 栋豪宅,希望建筑师能够将之打造为意大利 风格的别墅。豪宅内的地板、楼梯、柱子等也 特别采用意大利进口的大理石。从高处鸟 瞰,可发现这栋建筑是以字母E为主,目的是 为了让阳光能够充分进入屋内。

红毛路Homestead大宅出自欧洲建 筑师McNeill之手。这栋兴建于 1919年的豪宅费时超过三年才完 成。从高处鸟瞰,可发现这栋建 筑是以字母E为主,目的是为了让 阳光能够充分进入屋内。目前它 是富商叶祖意后人的产业。

林妈裁住宅内除了有大量的客房,也 备有书房、画室、私人西式戏院等,整体布局 充分展现了主人家的尊贵地位。关于这栋豪 宅,也有段有趣的往事。据说当年林妈裁的 商业对手柯孟淇看中了红毛路的海景,便在 此兴建起豪宅。林妈裁为了阻碍柯孟淇的海景视野,便在柯孟淇家隔着一条路的对面建起了自家豪宅。后 来这两家都经历了衰败,林家便将这栋大宅转卖给当时的新富商叶祖意,既万兴利银行的创办人。这栋古 色古香的建筑至今依旧伫立原地,成为了宏愿开放大学 (Wawasan Open University)。

3. 30年代排屋 ——曼谷巷

周荣炎建筑师1928年受潮州商人谢永嘉之托, 在曼谷巷建了四十一间半独立式住宅,让后人 能有安家之所。这宝贵的城市建筑资产应当完 好的保留下来。

位于浮罗池滑的曼谷 巷,是槟岛一道安静美丽的 巷子。这巷子最吸引人的是 两排联排住宅,无论外观设 置或保养,皆为老房子的完 美示范。1928年,周荣炎建 筑师受潮州商人谢永嘉之 托,在巷子左右两侧建了四 十一间半独立式住宅,让后 人能有安家之所。这些住宅 不仅设计统一,色调也以白 色为主,风格简约不失华丽。 由于三四十年代国内政治动 荡,这些房子陆续建设,至日 治之后才全数完成。目前这 些房子已分租出去成为餐 厅、服装店和民宿等。

观察 ; 31

延续老宅的生命

大宅无声,让世人对传承百年的老宅 历史无从知晓。“No point to be academic without history and theory”,林山福之

所以将建筑史看得如此之重,除了是想让 后人了解上一辈的智慧,也希望未来能有 更多学者为槟城建筑进行调查和分析,让 民众深入认识自己居住的城市。

林山福的第一本槟城大宅之书,

The Penang House and the Straits Architect 1887-1941 ,将 数十栋非一般背景的大房子和建筑师故 事叙述,开启人们对槟城大宅的认识。

马来西亚的建筑摇篮

他从槟城殖民时期的军事工程建筑 师驻扎槟城开始,叙述这些负责军事设施 的建筑师如何将西方建筑带进槟城。书中 介绍了当年引领本地建筑潮流的五大外 籍建筑师,他们是Neubronner,Stark, Boutcher,Craik和Miller。他们在槟城将 想法和作品实践,广被人们接受。

多年以后,这本 The Penang House:Rise of the Malaysian Architect1887-2017 专注描述 了槟城本土建筑师的作品历史。1950 年代,一批特许的新生建筑师在国外学成 归来,他们受过培训同时拥有合格证。独 立后的马来西亚需要大量建设,许多优秀 的本地建筑师开始崭露头角,逐渐在建筑 界崛起。

雅致的Cheah Sinn Kee别墅是1935年的建筑, 内部空间设置突出,充分显现当年建筑设计师 的巧思。

槟城 ———

本为莱特上校官邸的Suffolk House(建于1809年),经过多年废置后,于2000年代被建筑师 罗光裕修复,修复后连得多项国内外建筑大奖。

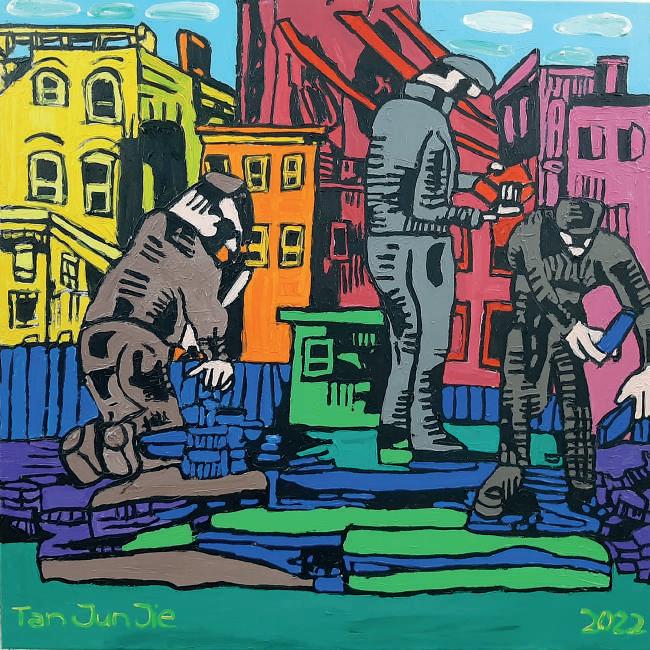

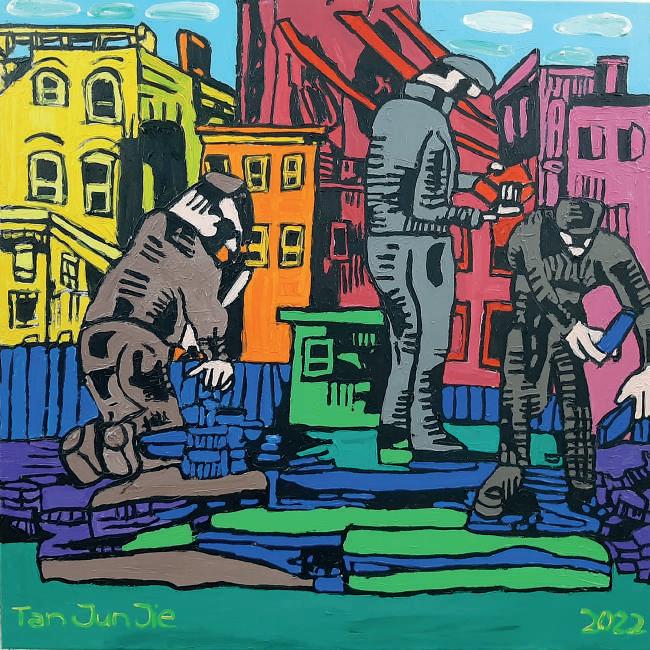

画家 | 陈俊杰

特殊青年画家,12岁学画,学画8年后开始使用压克力作画。

笔下作品总是七彩夺目,让看画的人们精神为之一振。

作画年份 | 2022年

| 压克力

陈俊杰笑起来特别好看。他的笑像他的画,缤纷绚丽,容易捉住眼球。蓝的天,黄的地,红 的屋 ,七彩的国旗。画里的压克力用色,总是饱满鲜润,仿佛世界都亮了起来。

这20岁男生平日话很少,不太搭理人。只要手拿画笔和颜料,就会心神合一,绘出精彩。他 于今年7月于槟城合您广场办了第一场画展,带来惊艳。缤纷世界背后,透现的是他3岁被医 生诊断出是自闭儿,幸得家人耗费心力督促栽培,绘出人生新篇章。

学画8年,俊杰的绘画老师张秀珠解释,不少“星星的孩子”喜欢通过画画表达自己对世界 的认识,当他们对某一种形状的物体、色彩甚至线条感兴趣,就会在作品中重复地使用这些 元素。她在教画中深深体会,大多数自闭儿童是图像思维,绘画也许是除了语言之外,另一 种更有效的沟通与表达方式。

俊杰的图像思维和内隐性学习,成就了独特的自己。父母和施教者的针对性教育,让自闭儿

亦能与世界沟通!

做工的人

尺寸

媒介

| 100cm x 100cm

文字 | 张丽珠 赏画 33 赏画 ; 33

Board games refer to card games that can be played on a table. The board games that we are most familiar with are probably Poker and Billionaire, right? Board games are usually perceived as some fun time-killers. Who would have thought that board games could be linked to cultural heritage?

When Board Game is More Than Just a Game

Introducing George Town’s Kaki Lima

Text by Teo Wan Cien

Translated by Hee En Qi Photos by Siah Li Peng

Introducing George Town’s Kaki Lima

Text by Teo Wan Cien

Translated by Hee En Qi Photos by Siah Li Peng

Kaki Lima is one of the few local board games that are themed around the Penang element—the five-foot way. It uses board games as a medium and recreates the authentic portrayal of Penang with its game cards. By taking on the roles of the townies and completing tasks at places like ‘Kopitiam’ and ‘Rojak Shop’ in Kaki Lima, players can stroll through Penang, the historical city, and experience the everyday life of Penangites. In fact, Kaki Lima aims to preserve Penang’s cultural heritage and pass on Penangites’ neighborhood culture, thus integrating board games with deep cultural heritage and a sense of human touch.

On the day of the interview, we walked into the office of Arts-Ed, the production team of Kaki Lima. It was an old house located in Lorong Toh Aka. In the slightly dim office lit up only by a door and a window, Goh Choon Ean and Chen Yoke Pin had already put out Kaki Lima on the table and started telling us the purpose of Kaki Lima’s creation and the ingenuity behind the work.

The ladies, who are dedicated to advocate arts and cultural education, have always wanted to create visual arts regarding Penang’s five-foot ways

(Kaki Lima). Five-foot ways are a unique cultural heritage that can be seen everywhere in Singapore and Malaysia. They refer to the five-foot wide corridors in front of the shophouses built in the British colonial period. They are long and narrow, and they are part of the beauty of the historical architectures in Penang.

In the past, five-foot ways were created due to the hot and rainy climate in Southeast Asia. They then slowly evolved into a public space for people to meet and do business with each other. As the society and city continued to develop, these five-foot ways slowly became a space for people to put their personal belongings, and their role as a public space was no longer retained, in which their communal significance was gradually forgotten. Aside from the architecture, the various encaustic tiles on the fivefoot ways are equivalently remarkable as well. They connect with the city, carrying the memories of the past, isolating themselves from the modern world, and recounting the Nanyang historical stories.

Preserve the historical streets,

preserve the humanity

The board game, Kaki Lima, is a fruit of art and culture which contains artistry, playability, interactivity, and communicative elements.

life ; 35

Choon Ean demonstrated the two different ways of playing Kaki Lima earnestly.

Yoke Pin then asked a question, “Have you ever enjoyed walking on the five-foot ways?” To increase the public awareness in preserving and maintaining public spaces, they followed the memories of and impressions on five-foot ways and restored the sentiments and perceptions onto the design of Kaki Lima. Choon Ean is the designer of the board game, Kaki Lima. She wanted to connect fivefoot ways with arts and hoped to give players an immersive experience. So, she chose to merge photography and board games to present the authentic scenery of Penang.

Delicate encaustic elements

As if ‘scenery underneath the feet’, encaustic tiles are a unique feature of the historical houses in Penang. As the main visual element of Kaki Lima, these encaustic tiles can be discovered on Kaki Lima’s cover, mission cards, action cards, scoreboards, coins and even the back of the cover. The design of the encaustic tiles on the cover is made up of several different encaustic tiles, looking unique and charming at the same time. Choon Ean admitted that this unintentional attempt surprisingly came out well. Notably, these encaustic tiles were first captured by the camera and then further produced, thus preserving the tiles’ mottled and discolored appearances due to the passage of time.

Reconstructing of what is at hand is an act of paying attention to the scenery in their daily life as well as a way of recording their lives. From this, we could get a glimpse of their powerful creativity and their subtle heart intending to introduce Penang to people.

How to play?

Kaki Lima has two game modes. Firstly, the MCO mode, which can be played by one or two players. As the production of Kaki Lima coincided with MCO, the MCO mode was then created, in which players act as food delivery men and deliver food to complete the missions. Secondly, the ordinary mode, which can be played by three to eight players. Five-foot ways in Penang are blocked by various objects, motorcycles, and iron gates and cannot be pass through. The game, Kaki Lima, uses red cards to represent these obstacles, and players must remove them in order to reach the designated location of the game.

Kaki Lima allows players to connect themselves with the spirits of the townies through role-playing. Players can even cooperate with each other and earn higher points! This game promotes the teamwork spirit. For example, when two players get to a specific place or resolve an obstacle in the red zone together, they can get higher points. This brings out the neighborhood culture of helping each other, thus recreating the past lively scenario at five-foot ways where people interacted with each other.

Through the urban corners of George Town—the fivefoot ways, Kaki Lima allows people to re-experience the everyday life of Penang’s townies in the past in the form of a board game.

Through the urban corners of George Town—the fivefoot ways, Kaki Lima allows people to re-experience the everyday life of Penang’s townies in the past in the form of a board game.

life ; 37

The eight game characters, who are of different ages and races and wear different costumes, represent the diversity of Malaysia. In fact, their attitudes to life could be seen from their subtle expressions and movements, depicting the worldly manners of Old Penang.

The process of producing Kaki Lima

The production of Kaki Lima was not a smooth sail. It took two years for the game to be drafted, tried, and tested until it was finished. It took great experimental spirit and huge efforts to keep the production going. Locally in Malaysia, not many printing company provide services for the different type of needs, like hardcard, diecut, specific paper requirement and 3D props. The production team of Kaki Lima had to do almost all the work, including printing, supervising, cutting, and packaging. These tasks were tedious and fallible. As a result, the process had to be tinkered back and forth until the last moment before the launch.

Despite that, they believe that there is a bright future for local board games. Many outstanding local board games are produced independently. They are delicate and beautiful, serving as a channel for promoting cultures. Not only do these local board games allow the players to learn more about local culture and characteristics, but they can also stimulate thinking and bring back the glory of traditional cultures.

This fusion of culture, creativity, and product makes the board game an artistic form to retain traces of the ages. Not only does it reflect the small details of things that we see in our daily lives, but it also prolongs the life of the historical buildings in a different way and keeps on narrating the ancient tales.

Producing Kaki Lima was not easy at all. Due to the lack of printing technology locally, the production team had to do the cutting and packaging on their own.

(Photo credit:Chen Yoke Pin)

Founder of Arts-Ed, Chen Yoke Pin (left), and LUMA Creative Director, Goh Choon Ean teamed up to create Kaki Lima, a five-foot way board game incorporated with Penang elements.

Producing Kaki Lima was not easy at all. Due to the lack of printing technology locally, the production team had to do the cutting and packaging on their own.

(Photo credit:Chen Yoke Pin)

Founder of Arts-Ed, Chen Yoke Pin (left), and LUMA Creative Director, Goh Choon Ean teamed up to create Kaki Lima, a five-foot way board game incorporated with Penang elements.

Synergy among Stakeholders is Key to the Sustainability of Cultural Tourism in Penang

By Pan Yi Chieh (Analyst, Penang Institute)

The year 2008 marked a turning point in Penang’s cultural tourism. Now a UNESCO World Heritage Site, George Town, like all such sites, attracted a steady stream of global tourists. Furthermore, it kickstarted multiple interpretations of the term “heritage”, generally classified into tangible and intangible forms.

The George Town World Heritage Incorporated (GTWHI) was established in 2010 to manage the city’s heritage assets. Articulating and identifying various heritage meanings and different levels of local identity ranging from individual to family, ethnicity and even place-identity, were explored and pursued as well. A number of festivals were started, and these provided platforms for the further exploration of what the city stood for, and could stand for.

"This ISSUES was first published by Penang Institute on 10th May 2019 on http://penanginstitute.org. This edition is a partial republication and is republished with permission granted by Penang Institute. Any future republication of this ISSUES in any form will be subjected to Penang Institute's approval".

"Penang at a Glance" Photography Exhibition at Gurney Plaza. (Photo credit: Thum Chia Chieh)

The Diversification of Heritage Interpretations

Among them, mural arts have been one of the more famous examples used to creatively present the daily elements of George Town. In 2010, during the George Town Festival, the “Kids on Bicycle” mural by Ernest Zacharevic, was deemed a huge success. This soon pushed George Town into the global tourist map as a destination famous for mural arts; 1 soon after, a variety of mural arts were translated into tourism products on T-shirts, magnets and postcards.

Throughout the years, and even before the UNESCO listing, organisations and individual persons have held various programmes relevant to the development of tourism and to the appreciation of Penang’s heritage. For example, numerous educational programmes by Arts-ED were dedicated to the exploration of George Town. The young were encouraged to understand the past and contemporary meanings of “heritage”. In 2013 GTWHI initiated the Oral History Documentation Project to record the various daily experiences and practices of the locals; this is a core component of George Town’s intangible heritage.

In 2012 the George Town Heritage Interpretation Masterplan was organised by Think City and relevant stakeholders to stimulate thoughts about heritage among various actors. 2 Furthermore, since 2010, private museums such as the Penang Wonderfood Museum and Penang Ghost Museum, appeared and became important tourist attractions. In many traditional coffeeshops, photos and stories are displayed on walls to depict the common scenes and spirit of the city. These efforts, regardless of scale, are facets of the important interpretation mechanisms that bridge the past and the present.

It is in the nature of cultural interpretations to be intangible and fluid, and shifts in understanding continues without end, especially when strong external factors such as tourists come into play. For example, the matter could involve something as simple as the telling of a

childhood story, or be as complex as the starting of a museum where various levels and abilities of interpretation processes are required.

A fast-changing culturaltourist environment makes the situation even more fluid and complicated. For instance, the knowledge and skills possessed by traditional traders are an important intangible heritage. However, falling demand and profitability as well as the lack of potential successors threaten their existence. 3 This gradual loss also means that local historical craft knowledge risks being reinterpreted. Thus, considering the situation realistically, “authenticity” becomes a difficult notion to champion, especially when social changes are fast and broad. However, this does not mean that traditional elements should be abandoned when social conditions fail to support their existence. Instead, it could mean that new interpretations

of specific items of cultural heritage need to be explored for contemporary meanings. There has also been an influx of young people into George Town and its surrounding areas in recent years to set up businesses. Hin Bus Depot is a case in point. This private initiative serves as an important incubator for craftsmen, designers and artists to transform their ideas into products. It also provides important opportunities for local knowledge to be passed down to the younger generation through gradual interactions that can both inspire and that can pass on the spirit of George Town as a whole.

opinion ; 41

Strengthening Crossdepartmental Collaboration

Since cultural tourism involves various actors ranging from small businesses and transportation to tour operators and hoteliers, a comprehensive set of knowledge and concerns need to be considered. Collaboration between different actors and different departments and agencies is needed for this. For example, under the concept of creative economy introduced by the State Government, the positioning of heritage elements and the possibility of their transformation need more evaluation and collaboration to be carried out between various stakeholders.

Achieving Sustainability through Dynamic Interpretative Processes

Instead of being a simple process, George Town’s World Heritage Status in fact becomes a key element in its place-making strategy. ⁴ Furthermore, challenges emerge when “heritage” evolved over time are to be presented and connected to contemporary times. To handle these, dynamic interpretative processes are required to give meaning to our heritage and to raise its relevance in the present time. Moreover, mechanisms for capturing interpretations are essential to the sustainability of cultural tourism, where everyone has the space and the capacity to narrate their own stories.

A few factors are considered below, and these are far from being exhaustive to the goal of making cultural tourism in George Town sustainable.

The Active Role of Public Libraries and Museums

For interpretations to be properly evidence-based, one should not omit the significant role that public libraries, archives and museums play in providing knowledge and in stimulating related discourses. In many tourism studies, it is suggested that people’s differed ability to control the resources required for tourism development often lead to varying degrees of participation in the matter. ⁵ Thus, if more equal social relations are essential to the achieving of sustainable cultural tourism, opening up data and knowledge sharing should be the first step to take. Our public libraries and museums will need to play an increasingly active role in providing resources to help and inspire the general public, and in an increasingly more user-friendly manner. In the long run, these facilities should become one of the most fundamental and innovative components of the discursive development of the concept of heritage.

1. 2.

Establish Supporting Systems for a Sustainable Cultural Tourism

As previously highlighted, various kinds of interpretation processes in government circles and among private actors have appeared in recent times, aiding in the flow of information about George Town’s history and heritage. The open accessibility of contents of the Oral History Documentation Project is one example of this, marking an exciting move in sharing precious individual memories with the public. In the long run, this should make local knowledge an important element to inspire residents, tourists and artists in their creative activities.

With existing efforts in place, going further will also mean providing a thorough support system where different ideas about heritage can be linked together for synergic gains. For example, if a designer is interested in applying innovative ideas to traditional skills, a support system can make his project more realisable. The knowledge and evaluative skills that the heritage authorities possess are also useful when concerns about “authenticity” are raised in preservation or innovation initiatives. In general, knowing the various notions that have appeared in the debate about heritage and understanding the business models that are aimed at sustainability in cultural tourism can be of great help to the inexperienced but interested entrepreneurial resident. Such synergy among players should in the long run lessen concerns that George Town will become overly touristic since the voices of all concerned can be heard concertedly.

If the process is taken seriously, tourism products can be expected to become more diverse. More importantly, the support system would help bring different generations of George Town’s diverse residents together in their appreciation of George Town’s history and its fragile future as a heritage site and a living cultural hub.

1 James H. Springer, 2019, Malaysia’s Canvas: The Blistering Saga of a Flash in the Pan Art Resolution. Gerakbudaya Enterprise.

2 2012 George Town Heritage Interpretation Masterplan, Think City.

3 Julia Tan, Can Penang Lead the Way in Sustainable Tourism? Penang Monthly April 2019, PP 24-25.

4 Michael A. Di Giovine, 2009, The Heritage-scape: UNESCO., World Heritage, and Tourism. Lexington Books.

5 Brennan, F.,& Allen, G, 2001, Community-based ecotourism, social exclusion and the changing political economy of KwaZulu-Natal, South Africa. In D. Harrison (ed), Tourism and the less developed world: Issues and case studies. Wallingford: CAB International.

opinion ; 43

3.

“活动要有延续性,让大家的经验转化成知识、

感受转化为行动,而不只是‘一场活动’。”

——李丽娟

“要在后疫情时代重建可持续 的经济模式,艺术和文化遗

产应该在这模式的中心。”

——Gareth Richards

——高玉菁

“我想让民众觉得艺术节 是一件和他有关、有认 同感和令他骄傲的事。”

——黄继昇

“希望有一天艺术 可以成为民众生活 的一部分。他会去 看,自然就懂得 鉴赏。”

“市集不会像 展览那样有太 深刻的影响, 但至少你可以 来享受一段愉 快的时间。”

——罗贵玲

Introducing George Town’s Kaki Lima

Text by Teo Wan Cien

Translated by Hee En Qi Photos by Siah Li Peng

Introducing George Town’s Kaki Lima

Text by Teo Wan Cien

Translated by Hee En Qi Photos by Siah Li Peng

Through the urban corners of George Town—the fivefoot ways, Kaki Lima allows people to re-experience the everyday life of Penang’s townies in the past in the form of a board game.

Through the urban corners of George Town—the fivefoot ways, Kaki Lima allows people to re-experience the everyday life of Penang’s townies in the past in the form of a board game.

Producing Kaki Lima was not easy at all. Due to the lack of printing technology locally, the production team had to do the cutting and packaging on their own.

(Photo credit:Chen Yoke Pin)

Founder of Arts-Ed, Chen Yoke Pin (left), and LUMA Creative Director, Goh Choon Ean teamed up to create Kaki Lima, a five-foot way board game incorporated with Penang elements.

Producing Kaki Lima was not easy at all. Due to the lack of printing technology locally, the production team had to do the cutting and packaging on their own.

(Photo credit:Chen Yoke Pin)

Founder of Arts-Ed, Chen Yoke Pin (left), and LUMA Creative Director, Goh Choon Ean teamed up to create Kaki Lima, a five-foot way board game incorporated with Penang elements.