Freiburgs

Freiburgs

Mal verliert man und mal gewinnen die anderen“, sagte einst die Bremer Trainerlegende Otto Rehhagel. In Südbaden hat die Naturenergie Netze bei der Neuvergabe der Stromkonzessionen in zehn südbadischen Gemeinden verloren. Gönnt aber der Badenova den Sieg nicht. Und gibt die Netze nicht heraus.

Es ist nicht bekannt, wie viele sehr teure Seiten Anwälte in diesem Zoff schon verfasst haben, der mehrere Gerichte beschäftigt. Bekannt ist aber, dass der Steuerzahler die Zeche zahlt. Denn hier klagen Unternehmen der öffentlichen Hand gegeneinander. Trotz der fortwährend negativen Presse und des Verschleppens von Investitionen in die Energiewende guckt die Landesregierung um den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dem sinnlosen Verschwenden von Steuergeldern nur zu.

führte Landesregierung, die dauernd über Klimaschutz spricht. Und wir haben hier eine systematische Ausbremsung von dringend notwendigen Investitionen in die lokale Energiewende. Das ist ein echtes Eigentor auf allen Ebenen.“

Verloren, an Umsatz, hat in der vergangenen Saison der SC Freiburg. Um satte 40 Millionen Euro sackte der Erlös der Spielzeit ab – so stark macht sich bemerkbar, wenn man nicht europäisch spielt. Dennoch legte Finanzvorstand Oliver Leki eine starke Bilanz mit fast 12 Millionen Euro Gewinn vor.

Zu den Verlierern zählen aktuell die Beschäftigten der traditionsreichen Unternehmen Gütermann in Gutach und der Wehrle-Werke in Emmendingen. Der Gütermann-Standort steht aktuell zum Verkauf, auf dem Areal der insolventen Wehrle-Werke wird maximal noch drei Jahre gewerkelt. Hier gewinnen aber keine anderen.

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn, qua Amt Aufsichtsratsvorsitzender der Badenova, sagt im Gespräch mit der Redaktion: „Wir haben eine grü n ge-

Herzlichst

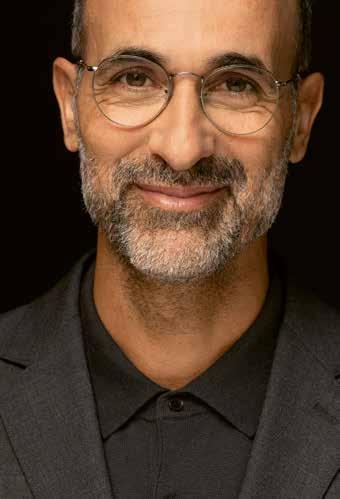

Ihr Lars Bargmann | Chefredakteur

Der immer absurdere Streit um Stromkonzessionen in Südbaden verschlingt Steuergelder, schadet der Energiewende und macht Bürgermeister wütend – die Landesregierung schaut nur zu 6–8

Der SC Freiburg performt auch neben dem Platz robust – auch wenn er in der vergangenen Saison 40 Millionen Euro weniger erlöste 10–11

Die Haufe Group trotzt dem Trend: Die Freiburger steigern ihren Umsatz auf 562 Millionen Euro. Gegenüber 2020/21 ein Wachstum von fast 50 Prozent 12

Messewesen

Freiburgs Messechef Jens Mohrmann spricht im Interview über die Zukunft des Messestandorts Freiburg 14–15

Die Stadt Freiburg ist in die klimaneutrale Müllentsorgung gestartet – dank einer neuen Wasserstoff-Tankstelle 18–19

IMPRESSUM business im Breisgau

Themenheft 11.2025

Das business im Breisgau erscheint im Freiburger Stadtmagazin chilli

Herausgeber: chilli Freiburg GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 13 79106 Freiburg

fon: 0761-76 99 83-0

fax: 0761-76 99 83-99

bargmann@chilli-freiburg.de www.business-im-breisgau.de

Geschäftsführung: Michaela Moser (V.i.S.d.P.)

Der Elzacher Philipp Schwarz ist Pionier im dynamischen Stromtarif. 20–21

Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Freiburger Mobilfunkanbieter WeTell 22

Interview mit der Keynote-Speakerin Laura Bornmann über Work-Life-Balance, Kompetenzen und CEO-Avatare 24–25

Startschuss am Heger-Areal in Umkirch: 180 neue Wohnungen 26

Startschuss am Behörden-Areal in Freiburg: Stadtbau baut 91 Wohnungen 27

WVIB-Studie über Diversity in Betrieben: Wie sieht es in der Universität und am Uniklinikum in Freiburg aus? 28

Aktuelle Zahlen aus Südbaden 37

Chefredaktion: Lars Bargmann

Redaktion: Philip Thomas, Till Neumann, David Pister, Jannis Jäger

Autoren: Werner Krieger, Mathias Hecht

Titelcollage: Sven Weis, freepik.com

Fotos: iStock.com, Pixabay, freepik.com

Grafik: Savana Bonfig, Sven Weis

Lektorat: Beate Vogt

Anzeigen: Marion Jaeger-Butt, Nathalie Braun, beiermeister mediaberatung

Druck: Hofmann Druck, Emmendingen

Unternehmen in der Region

Wie Maler Steiert aus Kirchzarten zum Top-Gründer-Award des Handwerks kam 30

Von 0 auf unter die besten 100: Die Belle AG aus Wyhl feiert den Top-Job-Award 31

Finanzwelt

Expertenbeitrag 1: Analyst Werner Krieger über die richtige Strategie beim Investieren in Tech-Aktien 32

Expertenbeitrag 2: Wirtschaftsprüfer Mathias Hecht über das brisante Thema Unternehmensnachfolgen 34

Luftverkehr

Auf und ab: Am EuroAirport steigen die Passagierzahlen und sinken die Nachtflugzahlen 36

Die Welt, die Wirtschaft in Zahlen 38

Ein Unternehmen der

Die im Magazin enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung und Einspeicherung in elektronische Systeme. Gleiches gilt für den Nachdruck der von uns entworfenen Bilder und Anzeigen.

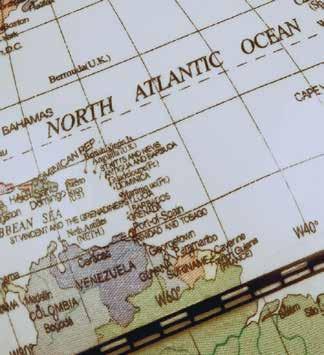

In Südbaden tobt ein immer absurderer Streit um Stromkonzessionen. Nach einem Vergabeverfahren hatten zehn Kommunen schon 2019 entschieden, ihre Netze künftig in die Hände der Badenova AG zu legen. Beworben hatte sich auch Naturenergie Netze GmbH mit Stammsitz in der Schweiz. Und verloren. Die EnBW-Tochter gibt aber bis heute die Netze nicht heraus. Die Landesregierung in Stuttgart, Mehrheitsgesellschafter der EnBW, sieht tatenlos zu. Freiburgs Oberbürger meister Martin Horn, qua Amt auch Aufsichtsratsvorsitzender der Badenova: „Anstatt dass wir uns mutig um die Energie- und Wärmewende kümmern, verbrennen wir sinnlos Steuergelder in Konzessionsstreitigkeiten, die vor Ort jahrelang Stillstand bedeuten. Das ist extrem frustrierend.“

ten entschieden, einen Brandbrief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu unterzeichnen. Ohne Reaktion.

„Es ist für uns kommunalpolitisch total frustrierend und enttäuschend, dass weder ein Ministerpräsident, noch ein Finanzminister, noch eine Umweltministerin sich dieses Themas angenommen haben“, sagt der Initiator Horn. SPD-Landtagsabgeordnete um die Freiburgerin Gaby Rolland hatten schon im Dezember 2024 wegen des Streits an die Landesregierung geschrieben. Sie wollten etwa wissen, wie die Regierung es bewertet, dass die Naturenergie Netze sich „trotz eines letzt instanzlichen Urteils des OLG Karlsruhe weigert“, die Stromnetze in den zehn Gemeinden (Binzen, EfringenKirchen, Eimeldingen, Fischingen, Inzlingen, Kandern, Neuenburg-Steinenstadt, Rümmingen, Schallbach, Wittlingen) an die Badenova zu übergeben.

Um die Konzessionen, in Gemeinden Strom und Gas vertreiben zu dürfen, wird von Energiekonzernen vielerorts mit harten Bandagen gekämpft. Wenn aber selbst Landgerichts- oder Oberlandesgerichtsurteile nicht mehr beachtet werden, stimmt etwas im Prozedere nicht. Im vergangenen Januar hatten sich also 55 Bürgermeister aus dem Südwes-

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hatte im Ja nuar lapidar geantwortet: „Eine Bewertung ist der Landesregierung nicht möglich.“ Dem Ministerium lägen über Presseberichte hinaus keine Informationen vor. Die EnBW sei ein „privatwirtschaftliches Unternehmen, das vollständig im Wettbewerb steht“. Bei

Untergangsstimmung am Stromnetz in zehn Gemeinden?

Bürgermeister kritisieren die Landesregierung

Konzessionsentscheidungen handele es sich um ein „rein operatives Geschäft“, das „aufgrund der Wertgrenzen nicht in die Zuständigkeit des Aufsichtsrats fällt“. Kann die negative Presse dem Gesellschafter eines Unternehmens egal sein?

Der Landeskartellbehörde für Energie und Wasser in Stuttgar t sind allein in den vergangenen vier Jahren 39 gerichtliche Streitigkeiten bei Stromoder Gaskonzessionen im Ländle bekannt. In 35 Fällen trat ein Netzbetreiber des EnBW-Konzerns auf. Alleine 20 davon führt die Naturenergie Netze.

Die juristischen Auseinandersetzungen kosten den Steuerzahler mittlerweile mehrere hunderttausend Euro. Er finanziert absurderweise den Zoff zwischen der öffentlichen Hand und der öffentlichen Hand. Denn die EnBW gehört zu je knapp 47 Prozent dem

Land sowie neun oberschwäbischen Landkreisen, die Badenova wiederum gehört zu 100 Prozent Kommunen und die Beklagten sind Bürgermeister ihrer öffentlichen Gemeinden.

„Die gesamte Situation für uns Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist total frustrierend. Wir haben klamme kommunale Kassen, wir stehen vor riesigen Herausforderungen, wollen die Energiewende bewältigen und reden über Entbürokratisierung. Und dann werden wir bei den Konzessionsstreitigkeiten komplett alleine gelassen“, kritisiert Horn.

Konzern ignoriert

Auch Carolin Holzmüller, Bürgermeisterin von Efringen-Kirchen, kritisiert die Verschwendung von Steuergeldern. Und: „Es kann doch nicht sein, dass ein Konzern Gerichtsurteile ignoriert.“

Nach ihrem Verständnis müsse sich die Landesregierung endlich „einmischen“. Das Verhalten der Landestochter befördere die Politikverdrossenheit und sei den Bürgern nicht mehr zu vermitteln.

Bei einer Pressekonferenz mit den zehn Rathaus-Chefs und Vertretern von Badenova – eingeladene Repräsentanten der Naturenergie hatten kurzfristig abgesagt – hatte der Binzener Bürgermeister Andreas Schneucker der Naturenergie ignorantes Verhalten vorgeworfen.

Die Pressestelle der Naturenergie lässt alle Fragen der Redaktion unbeantwortet und teilt lediglich mit: „Bezüglich der Konzessionsverfahren der zehn südbadischen Gemeinden befinden wir uns mit Badenova seit April in konstruktiven Gesprächen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Sin-

ne dieser Gespräche derzeit nicht weiter auf Anfragen eingehen.“

Wortreicher agiert das Unternehmen hinter den Kulissen: Dem business im Breisgau liegt der am 23. September ans Landgericht Mannheim geschickte Antrag auf Abweisung der von der Badenova angestrengten Stufenklage für die Herausgabe des Netzes vor. Sie fasst 89 Seiten. Im Prinzip wiederholt die von der Naturenergie beauftragte Frankfurter Kanzler darin das, was sie auch schon bei den Rügen gegen die Vergabe vor dem Landgericht in Mannheim und dem OLG in Karlsruhe vorgetragen hatte: „Alle Klageanträge sind schon wegen der Nichtigkeit der zugrunde gelegten Konzessionsverträge unbegründet“, heißt es darin. Denn „alle zehn Konzessionsverträge wurden unter Verstoß gegen zwingendes Recht geschlossen.“

Neben juristischen Spitzfindigkeiten wirft die Beklagte den Kommunen vor, mindestens ein nicht vom Kriterienkatalog der Ausschreibung umfasstes Wertkriterium herangezogen und damit ihren Bewertungsspielraum „systematisch verletzt zu haben“. Der Vortrag ist nicht neu, im Prinzip wirft die Naturenergie den Kommunen vor, bei der Vergabe einen „Kunstgriff“ angewendet zu haben. Die Folge der „Manipulation“ sei eine einseitige Bewertung zugunsten der Badenova. Was die Bürgermeister energisch zurückweisen. Aber jedes Jahr, in dem die Naturenergie die Netze nicht an die Badenova herausgibt, kassiert das Unternehmen auf der einen Seite munter weiter die Netzentgelte – und auf der anderen in-

vestiert weder das eine noch das andere Energieunternehmen aktuell in die Netze. „Wir haben bei uns im Ort viele Oberlandleitungen, die könnte man jetzt im Zuge des Breitbandausbaus gleich mit in die Erde legen“, so Holzmüller. Es bleibt beim Konjunktiv.

Das Landesumweltministerium schreibt in seiner Antwort auf Rol lands Anfrage: „Es ist nicht auszuschließen, dass langwierige Streitigkeiten (…) Investitionen in die Netzinfrastrukturen verzögern können.“ Auch das ist im grünen

trennt. Die Pressestelle der EnBW verneinte auf Anfrage der Redaktion einen Zusammenhang mit dem Zoff um die Konzessionen. „Die Veränderung in der Geschäftsführung der naturenergie netze GmbH zum 30. September 2025 steht nicht in Zusammenhang mit den Konzessionsverfahren.“

Die kommunalen Belange aber würden „an allen Stellen im Konzern außerordentlich hoch bewertet“. Das schließe aber nicht aus, dass „im Einzelfall rechtliche Fragen unterschiedlich be-

Musterländle offenbar kein Grund zum politischen Handeln. „Wir haben eine grün geführte Landesregierung, die dauernd über Klimaschutz spricht. Und wir haben hier eine systematische Ausbremsung von dringend notwendigen Investitionen in die lokale Energiewende. Das ist ein echtes Eigentor auf allen Ebenen“, sagt Horn. Das Verhalten der Naturenergie „ist eine Missachtung der kommunalen Entscheidungen, die vor Ort zu massiver Frustration, ja fast schon Resignation führt“.

Anfang Oktober hatte sich die Naturenergie Netze von ihrem kaufmännischen Geschäftsführer Boris Philippeit „in beiderseitigem Einverständnis“ ge-

wertet werden“. Und wenn die jeweils Verantwortlichen „unfaire Bedingungen und rechtliche Fehler erkennen, sind sie – auch im Interesse ihrer häufig kommunalen Anteilseigner – verpflichtet, dagegen vorzugehen“.

Wie passt das außerordentlich hohe Bewerten der kommunalen Belange dazu, dass den zehn Bürgermeistern im Verfahren schon mal bis zu 250.000 Euro Bußgeld oder ersatzweise auch sechs Monate Ordnungshaft angedroht wurden?

Tobias Bringmann, Geschäftsführer des Landesverbandes Kommunaler Unternehmen, zu dem auch etliche Stadtwerke gehören, vermutet, es gehe der Naturenergie um Marktmacht und

Einschüchterung. Dem Staatsanzeiger sagte er unlängst: „Ich kenne Gemeinden, die in ihrer freien Entscheidung mit der Drohkulisse beeinflusst wurden, dass Verfahrenskosten die zu erwartenden Konzessionseinnahmengebühren über eine Laufzeit von 20 Jahren übersteigen.“

Die betroffenen Kommunen mit insgesamt 25.000 betroffenen Bürgern hatten ihren Ärger über die EnBWTochter in einer Pressemitteilung so formuliert: „Dieses Vorgehen der Naturenergie Netze GmbH zeugt von einer bemerkenswerten Ignoranz sowohl gegenüber den Städten und Gemeinden als auch den staatlichen Gerichten.“

Die Badenova, die sich aktuell nicht weiter zum Thema äußern möchte, hatte nach ebenso intensiven wie langen wie am Ende ergebnislosen Verhandlungen mit dem Kontrahenten am 30. April final die Stufenklage auf Auskunft über das Netz und dessen Übertragung eingereicht. Der Energieversorger hatte die Verträge mit den Gemeinden im Oktober 2024 unterzeichnet. Damit ist sie eigentlich verpflichtet, den Netzbetrieb aufzunehmen.

„Wenn wir mit erheblichem Aufwand erfolgreich an Konzessionsverfahren teilnehmen und den Zuschlag erhalten, dann ist es unsere Pflicht, diesen Betrieb auch umzusetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Schwebezustand gefährde nicht nur diese Verpflichtung, „sondern auch die Versorgungssicherheit vor Ort“. Je länger sich die Übertragung verzögere, desto länger werde auch nicht in die notwendige Modernisierung und Erneuerung der Netze investiert. Jede Verzögerung gehe zu Lasten der Kommunen. Nun muss sich erneut das Mannheimer Landgericht damit auseinandersetzen.

Es geht übringens bei dem Streit nicht nur um die Hardware des Netzes, es geht auch ums Geld: Badenova setzt einen „kalkulatorischen Wert“ von 11 Millionen Euro an. Naturenergie beziffert den Wert auf 29 Millionen.

Lars Bargmann

Die SC-Spitze auf der Bühne: Auf der MV gab es auch emotionale Debatten

»Wir

Nach langem Dialog haben die SC-Mitglieder einer Satz ungsänderung auf der jüngsten Mitgliederversammlung zugestimmt und die vakante Präsidentschaft mit dem Ehrenrat zu einem neuen Vereinsorgan verschmolzen. Die Debatten blieben emotional, die wirtschaftliche Bilanz blendend.

Der SC Freiburg ist auch neben dem Platz gut aufgestellt: Hinter der Saison 2024/25 steht ein Umsatz von 162,8 Millionen Euro (Vorjahr: 203,1 Millionen Euro). Das ist der höchste Erlös binnen einer Spielzeit ohne Europa-League-Teilnahme. Der Jahresüberschuss beträgt 11,8 Millionen Euro (Vorjahr: 40,8). „Das zeigt, dass wir auch nach dem erheblichen Wachstum der vergangenen fünf Jahre eine absolut intakte Einnahmen- und Ausgabenstruktur haben. Wir schaffen es, diese Balance hinzubekommen“, sagte Finanzvorstand Oliver Leki in der Freiburger Messe.

Der Bundesligist blickt mittlerweile auf ein Eigenkapital in Höhe von 163,7 Millionen Euro (Vorjahr: 151,9). „Das gibt uns enorme Handlungsfähigkeit. Wir können ins Risiko gehen und früh auf dem Transfermarkt aktiv werden. Das ist ein Wettbewerbsvorteil“, sagt Leki. Die Ticketeinnahmen gingen von 26,7 Millionen Euro auf 21,1 Millionen Euro zurück. „Das liegt daran, dass wir keinen europäischen Wettbewerb hatten“, erklärt Leki. Die beiden Spielzeiten trennen zehn Spiele in der Europa-League. Eines der fünf Heimspiele dürfte dem SC demnach rund eine Million Euro am Kartenstand beschert haben. Gleichzeitig stiegen die Werbeeinnahmen von 24,4 Millionen auf 25,2 Millionen Euro.

Schulden bei einer Bank habe der Sport-Club nach wie vor nicht. Dafür aber ein stetig wachsendes Portfolio an Mitgliedern. Laut Leki sind es aktuell knapp 79.000. Sportvorstand Jochen Saier hatte auch deshalb „ungewöhnlich lautes Grummeln im SC-Umfeld

nach den ersten beiden Saisonniederlagen“ vernommen. Knapp 60.000 SCMitglieder kennen sportlichen Misserfolg bisher nicht. „Natürlich dürfen die Fans träumen“, so Saier. Aber Fußball bleibe ein volatiles Fehlerspiel: „Wir müssen wachsam sein.“

»Keine größeren Fußstapfen«

Auch sportlich lief es rund. „Es hätte keine größeren Fußstapfen geben können als die von Christian Streich. Julian hat die Herausforderung beherzt und überzeugend angenommen“, so Saier. In seiner ersten Saison als Cheftrainer wurde Schusters Mannschaft Fünfter der Liga. Aktuell stehen elf Kicker im Profikader des Bundesligisten, die eine Vergangenheit in der Freiburger Fußballschule haben: „Wir sind weiterhin ein Ausbildungsverein, angereichert mit Transfers.“

Weniger harmonisch ging es bei der Abstimmung über ein neues Vereins-

Anzeige

organ zu. Nachdem der letzte SC-Präsident Eberhard Fugmann ohne offizielle Nennung von Gründen das Amt im vergangenen Oktober niederlegte, hat der SportClub einen knapp zehnmonatigen „Dialogprozess“ mit zufällig ausgewählten Vereinsmitgliedern geführt. Moderiert wurde dieser von der Mediatorin Antje Grobe. Herausgekommen ist ein Vereinsrat. Das maximal zwölfköpfige Gremium ersetzt den Ehrenrat sowie den Präsidentenplatz. Die 755 stimmberechtigten SC-Mitglieder gaben ihre Zustimmung zur Satzungsänderung mit einer satten Mehrheit (87 Prozent).

»Gerne wieder mit Freude hierherkommen«

Gänzlich zufrieden schienen die Anhänger mit dem Prozess jedoch nicht. Statt einer en-bloc-Abstimmung forderten sie Einzelabstimmungen über die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten für den Vereinsrat.

Eine 27-jährige Anwältin, im Verein seit 2021, schaffte es mit einer Mehrheit von 54 Prozent der Stimmen in den zwölfköpfigen Rat. Der Vorstandsvorsitzende Heinrich Breit machte keinen Hehl aus seinem Ärger: Er freue sich bereits darauf, die Veranstaltung in den kommenden Jahren nicht mehr leiten zu müssen: „Ich würde gerne mal wieder mit Freude hierherkommen.“

Dass unter 29 zulässigen Bewerbungen für den in die Jahre gekommenen und überwiegend männlichen Ehrenrat alle vier kandierenden Frauen eingeladen wurden, war wiederum Helen Breit von der Supporters Crew nicht recht: „Das fühlt sich nicht gut an.“

Der Vorsitzende des Ehrenrats, Markus Knobloch, mag dann mit seinem Jahresbericht bestätigt haben, warum dieses Vereinsorgan kein lebenswichtiges ist und mit der vakanten Präsidentschaft verschmolzen wird: Zu den nennenswerten Ereignissen zählte ein Besuch der SC-Weihnachtsfeier und eine Visite der Ganter-Brauerei.

SC in Zahlen (in Mio. Euro)

Saison 2024/25

Umsatz 162,8

Ticketing 21,1

Sponsoring 25,2

Mediale Verwertung 78,9

Sonstige (darin Transfers) 37,6

Aufwendungen 151.0

Personalaufwand 83,1

Abschreibungen 20,9

Sonstige Aufwendungen 47,0

Jahresüberschuss 11,8

Philip Thomas

Aktueller Blick in den Haufe-Campus im Gewerbegebiet Haid: Rudolf Haufe hatte das Unternehmen 1951 gegründet.

Freiburger steigern Umsatz in vier Jahren um knapp 50 Prozent

ie Haufe Group mit Stammsitz in Freiburg hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihren Umsatz um mehr als acht Prozent auf 562 Millionen Euro gesteigert. Angesichts der stagnierenden deutschen Wirtschaft ein bemerkenswertes Ergebnis. Im Vergleich zu 2020/21 wuchs der Umsatz sogar um 185 Millionen Euro oder knapp 50 Prozent. Zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell keine Angaben.

Der B2B-Anbieter profitierte in der jüngsten Bilanz nicht zuletzt von seinem breiten Portfolio mit unterschiedlichen Schwerpunkten in den Geschäftsfeldern und konnte so auch in einem wechselhaften Markt erfolgreich agieren.

Alle Marken der Haufe Group – darunter Haufe, Lexware und Haufe Akademie – verzeichneten Wachstum, jedoch mit zum Teil sehr unterschiedlichen Dynamiken.

„Für uns sind technologische Innovationen wie KI zentrale Treiber für die Transformation unserer Produkte und für die Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios“, sagt CEO Birte Hackenjos. Die strategische Verbindung von bewährten Lösungen und neuen technologischen Ansätzen trage dazu bei, Kundenbedürfnisse auch in einem sich wandelnden

Marktumfeld weiterhin zu erfüllen. „Unser Anspruch ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Menschen, die unsere Produkte nutzen, in ihrem Arbeitsalltag einen echten Mehrwert bieten und ihnen die Arbeit erleichtern.“ Die Gruppe tritt auch als Wagniskapitalgeber auf und beteiligt sich an Start-ups.

Auf das nächste Geschäftsjahr blickt die Gruppe mit Zuversicht. Vielfältige Geschäftsfelder, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kundschaft würden eine belastbare und zukunftsfähige Grundlage bilden –auch in einem anspruchsvollen Umfeld.

Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content, Software und Weiterbildung. Die Gruppe betreibt acht Standorte in Deutschland und je einen in Rumänien und Spanien und beschäftigt rund 2500 Menschen. Etwa 2000 allein in Freiburg.

Eine Million Kunden aus der DACH-Region – von SoloSelbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen – nutzen die Lösungen der Freiburger. Haufe ist der größte private Arbeitgeber in der Stadt. bar

Seit dem 3. März leitet Jens Mohrmann die Messe Freiburg, ist damit auch Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH und zudem für die Märkte, Konzerthaus und Historisches Kaufhaus zuständig. Der Familienvater wechselte aus Fellbach nach Freiburg. Ein Schwabe in Baden. Im Gespräch mit Chefredakteur Lars Bargmann spricht Mohrmann über Amok, emotionale Erlebnisse und das Business-Geschäft.

bib: Herr Mohrmann, Sie sind jetzt acht Monate im Amt. Was waren die ersten positiven/negativen Erlebnisse?

Mohrmann: Ich habe wirklich stark überlegt, ob ich irgendwas finde, was negativ ist …

bib: … und wenn Sie nichts gefunden haben, endet hier das Interview.

Mohrmann (lacht): Mein erster Arbeitstag war der Rosenmontag. Und das war der Tag der Amokfahrt in Mannheim. Da war ich so von Null auf 150, obwohl es ja gar nicht unsere Veranstaltung in Freiburg war, aber natürlich ist man da involviert und denkt an seine eigenen Veranstaltungen.

bib: Und nun zu den positiven Dingen. Mohrmann: Es war vom Start weg wirklich alles sehr positiv, ich habe sehr viel Offenheit erfahren, aber

auch schnell mitbekommen, was die Anforderungen sind, was das Team hier beschäftigt, dass auch Problemlösekompetenz gefordert wird.

bib: Es gab in der jüngeren Vergangenheit eine sehr hohe Personalfluktuation bei der FWTM

Mohrmann: Das ist sicherlich auffällig. Es gab relativ viele Veränderungen. Einige Kollegen haben sich neu orientiert, aber ich denke, jetzt haben wir ein gutes Setting. Wir haben alle Führungspositionen besetzt, zuletzt mit Christian Gross einen Abteilungsleiter „Tourismus und Innenstadt“ gewonnen. Ein sehr erfahrener Kollege, der ja bei der FWTM auch mal ein Azubi war.

bib: Die Position des Messechefs war nach der abrupten Trennung von Ihrem Vorgänger Daniel Strowitzki auch sehr lange unbesetzt

Mohrmann: Das war für meine Kollegin Hanna Böhme sicher nicht ein fach, das brauchen wir nicht irgendwie schönzureden.

bib: Die FWTM ist auch ohne die Messe schon nicht leicht zu führen. Was die Stadttochter alles an Aufgaben im Regal hat, kann einen an die Galeria-Kaufhof-Häuser erinnern … Mohrmann: Interessanter Vergleich. Das ist bei einer Messegesellschaft üb-

rigens einer, den ich auch oft mache. Die Zeit der großen florierenden Kaufhäuser ist genauso vorbei wie die der großen Endkundenmessen.

bib: Die Verbraucher brauchen heute keine Baden-Messe mehr, zu der mal mehr als 100.000 Menschen kamen und die 2019 gestoppt wurde. Mohrmann: Wir müssen in die Zukunft schauen. Und wir haben ja immer noch Veranstaltungen wie die Caravan oder die Plaza Culinaria, die tollen Zuspruch haben. Wir müssen jedes einzelne Thema ganz sauber, kundenorientiert und partnerorientiert angehen. Wir sind Dienstleister für die Aussteller oder Beschicker.

bib: Die Veranstalter der Comic Convention haben nach der vierten Auflage die FWTM scharf kritisiert. Da ging es um die Änderungen von Abmachungen über teilweise unkooperatives Verhalten bis hin zum Vorwurf des Abkassierens … Mohrmann: Wir haben da sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Fehler gemacht, was die Ausführung anbelangt. Das tut mir leid. Und es ist nicht die Art und Weise, wie wir unsere Leistung abgeben wollen, wir müssen da besser werden.

bib: Haben Sie den Hörer in die Hand genommen und mit denen telefoniert?

Mohrmann: Unsere Messe-Abteilungsleiterin Ilka Roßmann hat das gemacht. Für 2026 kommen wir jetzt nicht mehr zusammen, aber wir werden uns natürlich für 2027 und die folgenden Jahre bemühen, den Kunden wieder davon zu überzeugen, dass wir hier die Dinge sauber und nach seinen Wünschen umsetzen können.

bib: Nach unseren Informationen steht der Streetfoodmarket im kommenden Jahr auch noch im Feuer

Mohrmann: Wir sind in der Abwägung mit unseren Beschickern noch nicht ganz durch. Im Januar können wir mehr dazu sagen.

bib: Inwiefern muss sich die Messe weiterentwickeln?

Mohrmann: Wir müssen unsere eigenen Endkundenmessen weiter stärken, dazu gehört übrigens auch, dass wir das emotionale Erlebnis stärken. Und wir müssen unser Business-Geschäft ausbauen.

bib: Was meint Business-Geschäft?

Mohrmann: Das meint vor allem, dass wir uns viel besser mit dem Wissenschafts- und Forschungsstandort Freiburg vernetzen müssen. Wir haben mit der Messe hier einen sehr guten Platz, um Informationen auszutauschen. Das haben wir in der Vergangenheit aus welchen Gründen auch immer nicht so stark gemacht. Das ist übrigens auch ein Vorteil eines vergleichsweise kleinen Messestandorts. Man kann sagen, wir sollten nicht eine Messe mit angeschlossenem Kongress machen, sondern Kongresse, die auch Messemöglichkeiten bieten. Es muss nicht immer die komplette Messe sein. Wir können auch mal nur eine Halle mit Foyer bespielen.

bib: An wen denken Sie dabei?

Mohrmann: Ich denke an Kongresse mit 600 bis 1400 Menschen. Es muss mehr um die Qualität gehen und nicht so sehr um die Quantität. Ein Beispiel: Wir hatten jetzt den Deutschen Infektiologie-Kongress im Konzerthaus mit einer sehr hohen Qualität der Teilneh-

mer, die abends dann auch in die Innenstadt gegangen sind. Freiburg hat enorme Stärken für solche Kongresse. Die Teilnehmer reden viel von der sympathischen Gastlichkeit. Das klingt ein bisschen antiquiert, aber die Menschen fühlen sich hier einfach wohl. Freiburg und die Region sind ein Pfund. Das müssen wir viel stärker transportieren.

»Freiburg und die Region sind ein Pfund«

bib: Neue Messen sind kein Thema?

Mohrmann: Es ist in der heutigen Zeit sehr schwer, ein neues Messeprodukt zu lancieren, egal, ob im Endkundenoder Geschäftskundenbereich

bib: Mit der Econstra hatte Freiburg das versucht, hat sich aber nicht durchgesetzt.

Mohrmann: Eine neue Messe verschlingt viel Kapazitäten. Personelle und finanzielle. Im Kongress-Geschäft können Sie einfach auch kleiner starten und das Thema größer werden lassen. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir auch zukünftig mehr arbeiten wollen, ist das Käpsele Innovation Festival. Ein Hybrid zwischen Messe und Kongress. Mit der Haufe Group als großen Partner, der das Wachstum begleitet. Wir haben im nächsten Jahr den Deutschen Bauern-Tag, auch ein Hybrid, und den Deutschen Anwaltstag in Freiburg.

bib: Und das ist die Richtung?

Mohrmann: Auch das. Wir haben über die attraktive Großlage in Freiburg gesprochen, aber wir haben hier auch eine absolut gute Mikrolage. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie das Münster, den Bahnhofsturm mit ICEAnschluss, das Stadion, ein großes Frei-

gelände, eine Straßenbahnanbindung. Wir müssen diese tollen Möglichkeiten in die Hand nehmen und die PS auch auf die Straße kriegen. Alles, was wir tun, hat auf Freiburg einzuzahlen. Das ist ganz, ganz wichtig.

bib: Eine Halle über einen gewissen Zeitraum an Dritte zu vermieten, ist kein Thema?

Mohrmann: Was ich mir vorstellen kann: Wir hatten jetzt über vier Monate lang die Banksy-Ausstellung. Wenn wir ein Thema haben, das relevant ist, reden wir darüber. Aber einen Dreijahresvertrag abzuschließen, wäre für die Flexibilität, die wir brauchen, nicht hilfreich.

bib: Die „Neue“ Messe gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wie steht es um die Qualität der Infrastruktur?

Mohrmann: Nach 25 Jahren müssen wir selbstverständlich in die Technik investieren, in die Dächer und vieles mehr.

bib: Dafür gibt es ein Investitionsprogramm?

Mohrmann: Dafür wird es eines geben, das wir dem Gesellschafter und dem Gemeinderat vorstellen werden.

bib: Wenn Sie jetzt zwei Millionen Euro hätten, was würden Sie damit machen?

Mohrmann: Es wird Sie überraschen, aber ich würde als Erstes in Laborund Start-up-Flächen investieren. Gerade Laborflächen müssen wir stärker in den Fokus nehmen.

bib: Die „wichtigste“ Frage zum Schluss an einen Stuttgarter: SC oder VfB?

Mohrmann: SC natürlich.

bib: Herr Mohrmann, vielen Dank für dieses Gespräch.

Die Müllwagen der ASF tanken am Eichelbuck zukünftig nachhaltig produzierten Kraftstoff.

Freiburg startet in die klimaneutrale Müllentsorgung

Eine neue H2-Tankstelle an der ehemaligen Deponie am Eichelbuck ermöglicht es seit kurzem, die Fahrzeuge der Freiburger Müllentsorgung klimaneutral zu betreiben. Der dazugehörende Elektrolyseur sorgt zusammen mit einer PV-Anlage für den benötigten Treibstoff. Ein ganzheitliches Konzept, das Signalwirkung haben soll.

Grüner Wasserstoff spielt in Zukunft eine größere Rolle für das Freiburger Gewerbe. Um ein Konzept für eine passende Wasserstoffinfrastruktur zu erstellen, unterstützt das baden-württembergische Umweltministerium die Stadt mit Fördergeldern. Außerdem fließen rund 4,5 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln in das Projekt „Hydrogen Valley Südbaden“. Mit Partnern aus dem Elsass und der Nordwestschweiz soll Wasserstoff als Energieträger für kleine und mittlere Unternehmen nutzbar gemacht werden, vor allem durch das Bereitstellen und Beschaffen von Infrastrukturkomponenten. In Freiburg geht nun seit Oktober die städtische Müllentsorgung mit gutem Beispiel voran: Die Fahrzeuge der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) fahren bald allesamt mit grünem Wasserstoff. Ermöglicht wird das durch die gerade eröffnete H2-Tankstelle an der ehemaligen Deponie Eichelbuck bei Hochdorf. „Die Anlage ist so dimensioniert, dass der bestehende Fuhrpark für die kommunale Abfallsammlung zuverlässig versorgt werden kann und auch ein perspektivischer Ausbau der Flotte in den

kommenden Jahren abgedeckt ist“, erklärt Linda Widmann, Pressesprecherin der Stadt Freiburg.

In der Bundesrepublik kommt Freiburg so eine Vorreiterrolle zu: Die komplette ASF-Flotte – also 22 Fahrzeuge –wird künftig mit Brennstoffzellen ausgerüstet sein. Damit ist Freiburg die erste Stadt, die ihren kompletten AbfallFuhrpark dergestalt umgestellt hat.

Der Bedarf der neuen Wasserstofftankstelle kann direkt vor Ort versorgt werden. Eine angeschlossene Elektrolyseanlage produziert grünen Wasserstoff mithilfe der eigens dafür errichteten Photovoltaikanlage auf dem Eichelbuck. Oberbürgermeister Martin Horn bezeichnete sie bereits als Meilenstein für den eigenen Wasserstoffkreislauf.

Fördergelder für das Großprojekt

„Mit vereinten Kräften und Unterstützung aus Berlin gibt es jetzt eine Tankstelle vor Ort, die alle Müllsammelfahrzeuge bedienen kann“, so Horn in einer Pressemitteilung der Stadt. Das gesamte Projekt kostete rund acht Millionen Euro. Davon stammen bisher drei Millionen Euro aus dem Zukunftsfonds der Stadt Freiburg, 600.000 Euro vom Land Baden-Württemberg, 500.000 Euro kommen aus dem „Hydrogen Valley Südbaden“-Projekt und 150.000 Euro aus dem Badenova-Innovationsfonds. Mit dem Wasserstoffausbau wollen Badenova, ASF und die Stadt ihrem Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden, näherkommen.

Die im Gewerbegebiet Freiburg-Hochdorf angesiedelten Speditionsunternehmen profitieren vorerst nicht von der

neuen Tankstelle. „Eine Nutzung durch Unternehmen im Gewerbegebiet Hochdorf oder andere externe Abnehmer ist aktuell nicht vorgesehen“, erklärt Pressesprecherin Widmann.

Die H2-Tankstelle ist also erst mal kein Teil des Projekts „Grüner Wasserstoff im GIP Hochdorf“. Unter diesem Titel hatte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 2024 eine Analyse des Wasserstoffbedarfs der im besagten Gewerbegebiet angesiedelten Unternehmen durchgeführt. Die Untersuchung gibt hier einen perspektivischen Wasserstoffbedarf für den Betrieb von Lkws von bis zu 1300 Tonnen pro Jahr (geschätzt) an. Die Streck Transportgesellschaft mbH und Götz-Transport GmbH konnten als „Schlüsselkunden identifiziert“ werden, wie es im Abschlussbericht der Landesanstalt bezüglich der Konzeptionierung des Projekts heißt.

Die Unternehmen äußern sich dazu uneins. Lothar Götz, Chef der Götz-Transport GmbH, meint, aktuell habe er „keine Fahrzeuge mit Wasserstoff“ in der Flotte. „Grundsätzlich halten wir die Initiative für sehr sinnvoll und auch mittelfristig für eine echte Alternative zur E-Mobilität“, so Götz. „Speziell im Güterfernverkehr ist grüner Wasserstoff sehr sinnvoll und für uns eine echte Alternative, da wir davon überzeugt sind, dass die E-Mobilität im Güterkraftverkehr keine Lösung ist.“

Gemeinsam für eine klimaneutrale Müllentsorgung (v.l.): Oberbürgermeister Martin Horn, ASF-Chef Michael Broglin Freiburgs Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit, ITG-Geschäftsführer Dieter Sommerhalter und Badenova-Vorstand Dirk Sattur.

Zwiespalt in Sachen Zukunftstechnologien

Die Streck Transportgesellschaft lässt dagegen verlauten: Vor einigen Jahren sei man noch der festen Überzeugung gewesen, dass Wasserstoff ein wesentlicher Baustein in der Antriebstechnologie der Zukunft für Lkw sei. „Zum damaligen Zeitpunkt war die Batterietechnologie noch nicht annähernd so leistungsfähig wie heute und die nächsten Technologiesprünge sind bereits angekündigt“, sagt Ge-

schäftsführer Gerald Penner, „daher sehen wir heute im Wesentlichen die Batterietechnologie als Antriebstechnik für Lkw und auch schwere Lkw.“ Penner verweist dafür auch auf die Prognosen und Produktionspläne der Hersteller, die damit rechnen, dass der überwiegende Teil der Lkw mit alternativem Antrieb bis 2030 batterieelektrisch sein werden.

Dennoch steht unterm Strich eine autark klimaneutral betriebene Müllentsorgung für die Stadt Freiburg. „Grüner Wasserstoff wird ein zentraler Baustein der Energiewende sein, da viele Energiebedarfe nur damit dekarbonisiert werden können“, meint Freiburgs Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit. „Dass wir nun den Startschuss dafür gegeben haben, diesen auch hier lokal zu produzieren, stimmt mich zuversichtlich.“ Jannis Jäger

Lädt den Wagen nur, wenn der Strom günstig ist: Philipp Schwab

Fotos: © tln

Schnäppchen schlagen. Seit Januar ist das auch beim Stromverbrauch möglich. Energieversorger müssen nun auch dynamische Tarife anbieten. Dabei zahlen Verbraucher·innen keinen Festpreis. Sondern das, was der Strom gerade an der Börse kostet. Ein Elzacher ist einer der ersten Kunden in der Region.

»Unser Speicher ist intelligent«

Jemanden wie Philipp Schwab zu finden, ist kein Leichtes. Er hat einen dynamischen Stromtarif –und ist damit Pionier. Denn solche Tarife stecken in den Kinderschuhen. Bei der Badenova sind es so wenige Kunden, dass sie keine genaue Zahl nennt. Bei der EWS Schönau

Anzeige

sind es laut Pressestelle rund 100. Einer davon ist Schwab, der seit dem Sommer in Elzach wohnt. Sein neues Zuhause hat er energetisch sanieren lassen: PV-Anlage, Wärmepumpe, Wallbox und neuer Stromkasten sind nun vorhanden. Genau wie ein Smartmeter – ein intelligenter Stromzähler – Grundvoraussetzung für einen dynamischen Tarif. Der Vorteil für Schwab? Er kann Strom verbrauchen, wenn er günstig ist. Also dann, wenn Sonne und Wind viel Energie liefern und der Börsenpreis fällt. „Die letzten Tage hatten wir teilweise Preise, die bei 21 Cent pro Kilowattstunde lagen“, berichtet Schwab. Seine smarten Systeme laden dann automa-

tisch den Photovoltaik-Speicher oder sein E-Auto. Der Tagesdurchschnittspreis an diesem Tag: 32 Cent pro Kilowattstunde.

Zum Steuern der Geräte nutzt Schwab Apps am Handy: Dort kann er einstellen, ab welchem Strompreis geladen werden soll. Oder wie warm das Wasser im Haus ist. „Ein typisches Beispiel jetzt im Winter: Nachts ist viel Windstrom im Netz, aber wir schlafen und brauchen wenig Strom“, erklärt Schwab. „Unser Speicher ist so intelligent, dass er die Preise kennt und sich dann nachts auflädt.“ Wenn am Morgen Menschen duschen und Kaffee kochen, wird der Strom teurer. Genau wie am Abend. Dann senkt Schwab seinen Verbrauch oder greift auf den PV-Speicher zurück. Zu Spitzenzeiten kostet die Kilowattstunde um die 40 Cent. Was in der Theorie einleuchtet, klappt noch nicht reibungslos. „Wir sind Versuchskaninchen“, sagt Schwab und lacht. Gemeinsam mit der EWS sammeln sie Daten und Erfahrungen. Das intelligente Laden seines E-Autos klappe noch nicht einwandfrei. Das programmiert er daher selbst. „Wir versuchen gemeinsam, das System ein Stückchen besser zu machen“, so Schwab, der Green Tech und erneuerbare Energien ein Hobby nennt. Den dynamischen Tarif zu nutzen ist für ihn ein „logischer nächster Schritt“. Nachhaltig und kostengünstig. „Wir müssen alle unseren Beitrag leisten,

um die CO2-Emissionen runterzukriegen“, sagt der Elzacher. Jeder solle tun, was er kann. „Je weniger wir von fossilen Kraftwerken Kohle und Gas zuschalten müssen, desto günstiger wird der Gesamtstrom.“

Auch die EWS sieht das so: „Dynamische Stromtarife unterstützen die Energiewende“, schreibt der Ökostromanbieter. Der Tarif lohne sich besonders, wenn große Stromverbraucher wie Wärmepumpen, Heimspeicher oder E-Autos genutzt würden. Eine Beispielrechnung von EWS: Das Laden eines E-Autos (52 kWh) kostet bei günstigem Strom nachts 11,04 Euro. Am Nachmittag dafür 15,89 Euro. Wer zum Einheitspreis im klassischen Tarif lädt, zahle 14,36 Euro. Wichtig: Auch der dynamische Stromtarif hat einen monatlichen Grundpreis.

»Im Moment ist es ein Gefühl«

Wie viel Geld sich so sparen lässt? Schwab kann es noch nicht abschätzen. „Im Moment ist es ein Gefühl, dass man weniger bezahlt.“ Das monatlich zu visualisieren fehle noch. Wohl auch, weil zu wenige das nutzen. In der Region kennt Schwab keinen anderen Haushalt mit dynamischem Tarif. Eine Studie des Ökoenergieanbieters Naturstrom lässt aufhorchen: Sie rechnet vor, dass Haushalte mit dynamischen Tarifen bis zu 82 Prozent

Smarte Technik: Am Handy kann Philipp Schwab PV-Anlage, Wärmepumpe und allbox steuern. Und im Idealfall Geld sparen.

Energiekosten sparen können. In Skandinavien scheint das bekannt. Dort sind solche Tarife weit verbreitet. Laut dem norwegischen Stromanbieter Tibber, spezialisiert auf dynamische Tarife, haben in Deutschland lediglich 2,8 Prozent der Haushalte ein intelligentes Messsystem. Grundvoraussetzung für den Tarif.

Der Umbau ist teuer: Das Umrüsten eines Hauses kostet schnell fünfstellig, rechnet Schwab vor. Ein Stromzähler gegen einen Smartmeter zu tauschen dafür nur ein paar hundert Euro. Die Dinge könnten sich ändern: Ab 2026 möchte die EWS den Tarif aktiv anbieten. Till Neumann

WeTell gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Für die Entwicklung von grünen Handyverträgen wird der Mobilfunkanbieter WeTell mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Nun möchten die Freiburger sich breiter aufstellen und einen digitalen Workspace auf den Markt bringen. Auch Engagements in anderen Branchen schließt ein Mitgründer für die Zukunft nicht aus.

Bis auf seinen privaten Handyvertrag hatte Nico Tucher mit Mobilfunk lange nichts am Hut. „Wir wollten da nicht unbedingt rein, es kann ein hässliches Geschäft sein“, sagt der 39-Jährige heute vor seinem Container-Büro im Kreativpark in der Freiburger Lokhalle. Schließlich habe er in dem Markt aber eine Lücke entdeckt – und den Mobilfunkanbieter WEtell mitgegründet.

„Das war ein Versuch, wir wussten nicht, ob es funktioniert“, erinnert sich Tucher an die Zeit als Start-up. 2019 waren sie noch zu dritt, heute arbeiten 27 Köpfe in dem Jungunternehmen. Das Ziel: Mobilfunk nachhaltiger machen, durch CO₂-Kompensation durch Pflanzenkohle und Investitionen in Photovoltaik und Windkraft. „Likes und Telefonminuten produzieren CO₂ – zusammen so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr“, erklärt Tucher.

WeTell-Team: Alle Gehälter offengelegt

ßen und das gesparte Geld spenden?“ Für Tucher eine Frage des Weltbilds: „Ich glaube nicht, dass diese Unterteilung in gute NGOs und schlechte Wirtschaft wirkungsvoll ist. Ich glaube an die positive Kraft der Wirtschaft.“ Zuletzt sei Nachhaltigkeit darin kein starkes Verkaufsargument mehr: „Seit Corona und Inflation sitzt der Geldbeutel nicht mehr so locker.“

Zuletzt hat der Mobilfunkanbieter viel Strahlkraft: Nachdem WEtell im August seine Gehälter offenlegte, um damit für Transparenz am Arbeitsplatz zu sorgen, besuchte der SPIEGEL die Freiburger Lokhalle. Es folgte ein Auftritt bei SternTV sowie ein Bericht auf Tagesschau.de. „Das sind Meilensteine, die gerade passieren“, sagt Tucher.

Anfang Oktober wurden die Freiburger mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 in der Branche Telekommunikation ausgezeichnet. „Wir freuen uns über diese Anerkennung. Gerne hätten wir den Preis auch früher gewonnen“, sagt Tucher. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die Telekom. „Pro Kunde sind wir meiner Ansicht nach weitaus wirksamer als die großen Netzbetreiber“, kommentiert der Gründer.

Mittlerweile zählt WEtell knapp 30.000 Kunden. Tucher nennt sie „Community“. Monatlich kommen 400 bis 1000 Personen neu hinzu, darunter auch im Geschäftsbereich.

„Wir wachsen stetig“, so Tucher. Seit kurzem schreibt WEtell auch schwarze Zahlen.

Tucher will „mit einem Werteanspruch rausgehen, nicht mit erhobenem Zeigefinger“. Trotzdem werde WEtell an seinem Nachhaltigkeitsversprechen gemessen. Als das Unternehmen

Anzeigen bei Google und Co. schaltete, regte sich prompt Kritik der Kundschaft. „Es kostet ein bisschen mehr, da müssen wir überzeugen, dass das Geld bei uns gut angelegt ist“, erklärt Tucher.

Die am meisten geklickte Anfrage auf der WEtell-Website sei deshalb: „Warum nicht einen Discountervertrag abschlie-

Und WEtell will sein Portfolio vergrößern: Mitte Oktober startete das Unternehmen eine Crowdfunding-Kampagne für einen digitalen Workspace: „WEtell Hub“ vereint Mail, Kalender und Cloud in einem Angebot. Ziel sind 100.000 Euro. Unterstützer erhalten Gutscheine für die spätere Nutzung. „Wir verstehen uns als Kommunikationsanbieter und stellen uns breiter auf“, so Tucher.

Die Konkurrenz in diesem Segment könnte nicht kleiner sein: Microsoft oder Google haben längst ähnliche Pakete am Markt etabliert. WEtell möchte darin mit „Schwerpunkten auf Klima- und Datenschutz“ eine Nische erobern. Auch dieses Projekt sei – wie 2019 – ein Versuch.

Trotz der Erfolge, mit Mobilfunk ist Tucher nicht verheiratet: „Ich könnte mir vorstellen, in fünf Jahren mit WEtell zusätzlich auch etwas ganz anderes zu machen. Im Baubereich oder in der Unternehmensberatung. Jedenfalls im Bereich Nachhaltigkeit.“ Philip Thomas

Brückenbauerin:

Wer sich mit der Transformation der Arbeitswelt beschäftigt, landet schnell bei Laura Bornmann. Mit zarten 28 Jahren leitete sie bei Rewe schon die Personalentwicklung für 18.000 Mitarbeitende. Hierzulande ist sie eine der führenden Stimmen für New Leadership und New Work. Unlängst war sie bei der Volksbank Freiburg und sprach vor Führungskräften. Davor hatte die 34-Jährige noch Zeit für ein Gespräch mit bib-Chefredakteur Lars Bargmann.

bib: Frau Bornmann, bei mir ist Work und Life gar kein Gegensatz, bei Ihnen?

Bornmann: Mir geht es da ähnlich wie Ihnen. Ich glaube aber, wir sind in einer sehr privilegierten Situation. Wir haben für uns erkannt, was unsere Stärken sind, wo wir wirklich was bewegen können und haben auch Lust, das zu tun. Eine solche Situation haben viele Menschen nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben damals, als ich noch bei Rewe war, für Mitarbeitende Stärkencoachings angeboten. Und viele haben sich dabei zum ersten

Mal die Frage gestellt: Was kann ich eigentlich wirklich richtig gut? Einige waren aber in einem Bereich, wo sie ihre Stärken gar nicht einsetzen konnten. Da haben wir sehr viel ungenutztes Potenzial.

bib: Ich frage mich nicht, was ich gerne werden will, sondern frage erst mal nach meinen Stärken?

Bornmann: Genau. Jeder Mensch hat irgendwo eine Stärke, ist irgendwo besser als 95 Prozent der anderen Menschen. Genau da müssen wir ansetzen. Vielleicht schon in der Schule, wo das bislang überhaupt keine Rolle spielt. Wir sollten Menschen früh befähigen, selbst herauszufinden, was sie wirklich richtig gut können und woran sie Freude haben. Dann bekommen wir mehr Menschen in die Situation, in der wir beide jetzt gerade sind.

bib: Und das wäre auch für die Arbeitgeber ein Plus.

Bornmann: Natürlich. Unternehmer haben auch was davon, wenn ihre Mitarbeiter das machen, wo sie Stärken haben, wo sie Spaß haben, dann machen sie ihren Job auch besser.

bib: Früher haben sich die Arbeitgeber die Arbeitnehmer ausgesucht, heute ist es anders herum. Und kein Personaler wird im Bewerbungsgespräch nicht mit Work-Life-Balance und Homeoffice konfrontiert …

Bornmann: … wobei oft gedacht wird, im Home wird weniger intensiv gearbeitet. Gerade den Jungen wird häufig mangelndes Engagement vorgeworfen. Ich kenne aber keine einzige Studie, die besagt, dass junge Menschen weniger leistungsbereit sind. Sie wollen heute einfach anders arbeiten. Ich selbst bin ja noch so sozialisiert, dass sechs Stunden Schlaf reichen müssen … bib: … heute wollen viele, dass sechs Stunden Arbeit reichen müssen …

Bornmann: Ich verstehe mich als Brückenbauerin. Ich kenne die Forderungen oder Wünsche der jungen Generation und glaube, das müssen wir zusammenbringen. Es darf nicht das Ziel sein, dass junge Menschen weniger arbeiten wollen, aber es muss das Ziel sein, dass sie anders arbeiten können. Früher galt: Der Arbeitgeber gibt die Erwartungen vor und wenn du das zwei Jahre gut machst, gibt’s eine Gehaltserhöhung. Heute müssen Arbeitgeber umdenken und Vorschussvertrauen geben. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Wir müssen viel stärker vom Ergebnis her denken. Die Ergebnisse müssen stimmen – wie jemand dahin kommt, sollte uns egal sein.

bib: Auf der einen Seite wollen viele Homeoffice, weil das nicht so stressig ist mit dem Hin und Her zur Arbeit. Trotzdem klettern die Krankheitstage. 14,8 Tage war jeder Arbeitnehmer im Schnitt in 2024 krank. 3,6 Tage mehr als 2023.

Bornmann: Die Krankenquote ist ein Riesenthema in Deutschland. Vor al-

lem psychische Erkrankungen nehmen zu. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, auch die Unzufriedenheit im Beruf. Wie viele Menschen sind in Jobs, die ihnen gar nicht liegen?

bib: … und wie viele identifizieren sich nicht mehr mit ihrer Firma. Nach der jüngsten Gallup-Engagement-Erhebung sind nur noch neun Prozent der Beschäftigten emotional hoch gebunden an ihren Arbeitgeber. Zum ersten Mal, seit das erhoben wird, seit 2001, liegt der Wert unter zehn Prozent.

Bornmann: Das ist eine Katastrophe. Dabei gibt es so viele Ansatzpunkte. Führung ist da ein großes Thema. Mir ist einerseits die Haltung wichtig, wie wir Menschen gegenübertreten. Und andererseits müssen wir innovativer und mutiger werden. Dinge verändern sich. Wer in Zukunft erfolgreich sein will, muss sich erfolgreich anpassen. Es ist nicht mehr Zeitgeist, ein Leben lang bei einem Arbeitgeber zu sein. bib: Das verändert die Kultur in den Unternehmen, aber im Vergleich zur KI ist die Flexibilität der Arbeitnehmer nicht die größte Aufgabe.

Bornmann: Es ist w irklich beängstigend und beeindruckend zugleich, was durch die KI in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ein Beispiel: Bei einem Anästhesisten denkt man, der hat ein Medizinstudium gemacht, der muss wahnsinnig viel wissen, um

die Narkose richtig zu dosieren und zu überwachen. Aber: Das kann eine KI heute schon teilweise besser. Generell ist KI in der Medizin schon sehr weit, kann Diagnosen stellen und Muster zuverlässig erkennen. Eine KI, die alle Daten hat, wird in bestimmten Bereichen besser sein als ein Mensch. bib: So macht man sich Freunde in der Medizinerwelt …

Bornmann (lacht): So ist es aber. Spannend ist auch der juristische Bereich. Ein Staatsexamen ist sehr anspruchsvoll. Aber Studien zeigen, dass KI-Systeme bei juristischen Prüfungen schon sehr gute Ergebnisse erzielen. Es wird Kanzleien geben, die künftig weniger Nachwuchsjuristen brauchen. In vielen Bereichen wird KI Aufgaben übernehmen, die früher Menschen gemacht haben.

bib: Wo sind die Grenzen?

Bornmann: Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt und da hat noch keiner eine abschließende Antwort drauf. Genau deshalb ist es so wichtig, welche Kompetenzen wir künftig fördern.

bib: Eine KI fühlt seinen Gesprächspartner nicht, ein elementarer Unterschied. Bornmann: Ein guter Punkt. Es gibt viele Dinge, die eine KI niemals so gut kann wie wir. Empathie, andere wirklich berühren, begeistern, inspirieren. Das sind doch die Fähigkeiten, die unser Miteinander ausmachen, die das

Leben schön und lebenswert machen. Wenn ich höre, dass sich in den USA manche CEOs schon klonen lassen, um ihre Avatare in Meetings die Quartalszahlen präsentieren zu lassen, sind wir an einem Punkt, an dem wir uns fragen müssen: Wollen wir das wirklich? Wollen wir, dass KI all das übernimmt?

bib: Die KI wird die Arbeitswelt stärker verändern als die industrielle Revolution.

Bornmann: Das ist so. Eine KI wird irgendwann intelligenter sein als wir und das hatten wir in der Geschichte noch nicht. Das bringt enorme Herausforderungen für die Menschen, den Arbeitsmarkt, die Unternehmen. Was also ist in Zukunft wichtig, auf welche Kompetenzen sollten wir uns konzentrieren?

bib: Viele Firmenlenker hadern mit dem Bildungsniveau der jungen Generation. Bornmann: Ich glaube nicht, dass junge Menschen heute dümmer sind. Sie lernen einfach anders und andere Dinge, die für die Zukunft relevanter sind. Lesen und Schreiben werden immer wichtig bleiben, klar. Aber früher haben wir Kopfrechnen gelernt, heute gibt es dafür Taschenrechner und Smartphones. Das ist kein Verlust, sondern ein Wandel. Der Umgang mit KI wird für die nächste Generation wahrscheinlich wichtiger sein als Kopfrechnen.

bib: Frau Bornmann, vielen Dank für dieses Gespräch.

Frischzellenkur für die Gemeinde: In Umkirch entstehen 180 neue Wohnungen. 36 hat die Familienheim Freiburg in diesem und einem weiteren Gebäude geplant.

In Umkirch hat die Erschließung des Heger-Areals begonnen. Bis zu 180 Wohnungen sind darauf geplant. Beginnen soll der Bau am westlichen Ortsrand der Gemeinde im kommenden Juni. Fünf verschiedene Bauträger und zwei private Eigentümer sind auf dem hektargroßen Grundstück aktiv.

Derzeit gibt es in Umkirch kaum freien Wohnraum, konstatiert Florian Müllerschön, Bauamtsleiter der Gemeinde mit knapp 5750 Einwohnern. Die Situation verbessern sollen rund 180 Wohneinheiten auf dem HegerAreal. Auf dem Gelände aktiv sind die HGM Wohnbau, Familienheim Freiburg, Kirschner Wohnbau, die

Projektgesellschaft H2 Umkirch sowie zwei private Grundstückseigentümer, so der Amtsleiter.

Die Baugenossenschaft Familienheim erhielt vergangenes Jahr den Zuschlag für ein entsprechendes Grundstück auf dem Areal am westlichen Ortsrand. Insgesamt 36 Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern sollen darauf entstehen. Unterm Strich soll durch die Häuser in hybrider Holz- und Stahlbauweise eine Wohnfläche von rund 3000 Quadratmetern entstehen. Der Baubeginn ist für Juni des kommenden Jahres angepeilt. Die Wohnungen sollen im August 2028 übergeben werden. Wie hoch die Miete sein wird, ist laut Familienheim-Vorstand Anja Dziolloß noch nicht klar. Fest steht,

dass die Genossen sich erneut um eine Förderung beim Erzbischöflichen Ordinariat bemühen wollen. Bei Erfolg würde ein Quadratmeter Wohnfläche mit drei Euro zehn Jahre lang ab Erstbezug bezuschusst werden. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Nettomiete bei den Genossen bei 7,48 Euro pro Quadratmeter. Das sind 31 Prozent weniger als im Freiburger Mietspiegel (10,81 Euro). Im Juli hatte Familienheim-Vorstand Christian Brokate angekündigt, dass die Genossenschaft ihre Neubauaktivitäten zunehmend aufs Umland konzentrieren werde. Als Gründe nannte Brokate hohe Baukosten sowie Vorschriften der Stadt Freiburg.

Philip Thomas

Quadratisches in der Kaserne:

Die Stadtbau baut im Breisacher Hof und bald auch auf dem Behördenareal in Herdern (r.) 130 neue Wohnungen.

An der Stefan-Meier-Straße rollen die Bagger: Auf dem sogenannten Behörden-Areal wird die Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) Mitte November mit einem Spatenstich den Baubeginn für ein neues Wohnquartier feiern. Geplant sind 91 Wohnungen, 62 öffentlich geförderte zur Miete und 29 frei finanzierte für Käufer.

„Mit dem Beginn des Bauvorhabens an der Stefan-MeierStraße erreicht unsere Wohnbauoffensive 1000 Wohnungen im Bau. Ein Meilenstein auf unserem Weg für bezahlbaren Wohnraum für Freiburg“, sagen die StadtbauGeschäftsführer Magdalena Szablewska und Matthias Müller. Das Projekt verbinde architektonische Qualität mit technischer Effizienz.

Die Wohnungen in zwei Gebäuden, eins mit fünf Geschossen, das andere mit zehn, richten sich sowohl an Singles, aber auch an ältere Menschen und Familien. Damit – und den 29 Eigentumswohnungen – will die FSB für soziale Vielfalt im Quartier sorgen. Die direkt an der Straße stehenden Bäume bleiben erhalten, auf dem Baugrundstück mussten aber auch 29 Bäume weichen. Baurecht vor Baumrecht. Einige Bäume wurden samt Wurzeln entfernt, sie sollen woanders wieder eingepflanzt werden.

Für das gesamte Behörden-Areal, das mit Ausnahme des Stadtbau-Grundstücks der Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben und dem Land Baden-Württemberg gehört, wird aktuell ein Architekten-Wettbewerb vorbereitet. Das Stadtbau-Projekt zählt allerdings nicht dazu und kann daher schneller umgesetzt werden.

Nicht weit weg vom Areal, an der Elsässer Straße 2i, hat die FSB-Spitze mit Oberbürgermeister Martin Horn unlängst schon den Spaten für 43 Eigentumswohnungen gestochen. Das Projekt, das in monolithischer Ziegelbauweise einen Achtgeschosser an einen Fünfgeschosser versetzt anbindet, ist Teil der umfassenden Entwicklung der einstigen Kaserne Breisacher Hof, wo die FSB sowohl geförderte Mietwohnungen und Eigentumswohnungen baut oder bestehende saniert. Auch ohne die 43 Kaufwohnungen erhöht die Stadttochter dort ihren Bestand um 25 Prozent auf 180 Einheiten.

Oberbürgermeister Martin Horn sagte beim Spatenstich: „Mit der Entwicklung des Breisacher Hofs schaffen wir nicht nur mehr Wohnraum, sondern gestalten auch ein Quartier, das für Vielfalt, Nachhaltigkeit und Lebensqualität steht. Der Neubau in der Elsässer Straße ist dafür ein weiterer wesentlicher Baustein.“ Die Fassaden- und Farbgestaltung des Neubaus, der ans Fernwärmenetz angeschlossen wird und für den ein Gebäude aus den 50er Jahren abgerissen worden war, ist an die historischen Bauten angelehnt. bar

Goethe: „Nun sag, wie hast du’s mit der Diversität?“

immer. Das gehört zu solchen Veränderungsprozessen dazu.“

Chancengleichheit in der Krise? Während in den USA Trump Diversity-Programme verbietet, setzen Unternehmen in Südbaden weiter auf Vielfalt – doch auch hier wächst die Unsicherheit.

Mit einem dicken Filzstift beendete Donald Trump sämtliche Programme zur Förderung von Vielfalt und Inklusion in US-Behörden. Auch Unternehmen stehen unter Druck, Programme für Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DEI) abzubauen. Per Dekret erklärt Trump DEI-Initiativen für verfassungswidrig. Sein Argument: Sie benachteiligten weiße, mittelalte Männer. US-Riesen wie Starbucks, Ford und Walmart haben ihre Maßnahmen eingedampft. Auch deutsche Unternehmen in den USA wie VW und die Deutsche Telekom reduzieren ihre Programme. Der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden (WVIB) hat gefragt, wie seine Mitgliedsunternehmen dazu stehen – oder, frei nach

Die Grundhaltung ist positiv: 60 Prozent sehen DiversityProgramme als echten Gewinn. Ein gutes Drittel ist neutral eingestellt, nur 5 Prozent sehen ein wirtschaftliches Risiko. Auch jenseits der harten Fakten gibt es Zustimmung: 44 Prozent halten entsprechende Programme für grundsätzlich sinnvoll, 28 Prozent sogar für unverzichtbar. 12 Prozent stuften sie als überflüssig ein –nur 2 Prozent lehnen sie komplett ab. Wibke Backhaus, seit Januar Leiterin der Abteilung Gleichstellung, Diversität und akademische Personalentwicklung an der Universität Freiburg, zeigt sich besorgt über die Entwicklungen in den USA: „Die Angriffe auf Diversität betreffen ganz direkt Universitäten und damit auch Kolleginnen und Kollegen in den USA, die in ähnlichen Bereichen arbeiten wie ich. Das ist ein Angriff auf zentrale Prinzipien: auf die Wissenschaftsfreiheit, auf Minderheitenrechte.“ Nicht nur die USA machen ihr Sorge. Auch hierzulande sieht sie Tendenzen, die sich gegen Diversität richten.

Laut WVIB-Umfrage fürchten viele Unternehmen, durch zu viel Vielfaltspolitik als „zu woke“ zu gelten. Manche setzen bewusst nicht auf den Begriff „Diversity“, obwohl sie Vielfalt fördern wollen. „Diversity meint Vielfalt“, sagt Backhaus, „vielleicht verunsichert gelebte Vielfalt auch, weil plötzlich Menschen mitreden, die vorher nicht gehört wurden. Vielfalt soll oft bequem sein, aber das ist sie nicht

An der Uni sei das Thema weniger polarisiert. „Kritik gibt es eher an mangelnder Umsetzung von Diversity-Forderungen als an der Idee selbst“, sagt Backhaus. Die Umfrageergebnisse bewertet sie grundsätzlich positiv: „Die Unternehmen stehen zu ihren Werten. Es geht um Chancengerechtigkeit, es geht um Diskriminierungsschutz. Das ist gerade eine wichtige Botschaft, da sehr klar zu sein und auch klar zu sagen, was das heißt.“

Mit mehr als 15.000 Mitarbeitenden ist das Universitätsklinikum die größte Arbeitgeberin in Freiburg. Angelika Zimmer ist schon seit 2004 Beauftragte für Chancengleichheit – seit 2022 ist auch das Thema Diversity bei ihr angesiedelt. Wie die Universität hisst auch das Uniklinikum die Regenbogenfahne.

Neben der Sichtbarkeit nach außen sei auch die Kommunikation nach innen wichtig. Der Runde Tisch „Chancengleichheit und Vielfalt“ bündelt bestehende Initiativen und gibt Impulse. Menschen aus 106 Nationen arbeiten am Uniklinikum: „Wir waren schon immer vielfältig. Es geht uns als Unternehmen darum, ein diskriminierungsfreies Universitätsklinikum zu schaffen“, so Zimmer.

Der Aufstieg der AfD, polemische Äußerungen und Angriffe auf queere Menschen bereiten ihr Sorge. „Ein Blick in die USA, aber auch in unser unmittelbares Umfeld zeigt, wie zerbrechlich die Vielfalts-Bemühungen sein können und wie wichtig es ist, dafür einzustehen“, sagt Zimmer. David Pister

Die Maler Steiert GmbH hat den Award „Top Gründer im Handwerk 2025“ gewonnen. Rund 50 Gründer und Nachfolger aus allen handwerklichen Gewerken hatten ihre Hüte in den Ring geworfen. Einer von drei Titeln ging nach Südbaden, nach Kirchzarten, wo Dennis Vonderstraß (31) und Philipp Steiert (30) den Traditionsbetrieb seit 2022 in die Zukunft führen. Mit mittlerweile 80 Beschäftigten – vor drei Jahren waren es noch keine 10 – setzte das ausgezeichnete Unternehmen im vergangenen Jahr mehr als sechs Millionen Euro um.

Am 22. Juli gegen 14 Uhr klingelte das Handy von Vonderstraß. Am Apparat: Patrick Neumann, Chefredakteur von handwerk magazin. Der sagte: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Preis Top Gründer im Handwerk gewonnen. Vonderstraß hatte die Teilnahme an dem Wettbewerb, den das Magazin zusammen mit der Signal Iduna Gruppe und Lexware auslobt, schon fast wieder vergessen. Und dachte: „Wie geil ist das denn?“

Haben Grund zur Freude:

Dennis Vonderstraß (l.) und Philipp Steiert (r.) mit Thorsten Uhlig

Als er seinem Geschäftsführerkollegen Philipp Steiert die freudige Nachricht durchs Büro zurief, wendete der sich nur ab und telefonierte einfach weiter. „Ich habe nur gedacht, was will er mir jetzt von so einem komischen Preis erzählen“, sagt Steiert im Gespräch mit der biB-Redaktion. Heute denkt er anders.

Die Idee, überhaupt beim Wettbewerb mitzumachen, hatte Vonderstraß’ Freundin. Eine Menge Unterlagen musste Dennis Vonderstraß zusammensuchen: Bilanzen, BWAs, Beschäftigtenzahlen. Anfang April gab er sie in die Post. Und hörte dann bis zu jenem 22. Juli nichts mehr.

Am 22. September stand das Malermeister-Duo dann auf der großen Bühne in der Dortmunder Zeche und lauschte durch-

aus bewegt der Laudatio von Signal-Iduna-CEO Torsten Uhlig. Neben den 7000 Euro Preisgeld gibt es seither vor allem viel Anerkennung. In Gesprächen mit Herstellern, mit Stammkunden, aber auch mit neuen, die auf den Traditionsbetrieb in dritter Generation nun aufmerksam wurden. „Wir bekommen seither extrem viele Ausschreibungen zugeschickt, das alles ist schon beeindruckend“, so Vonderstraß. Nicht zuletzt der Kirchzartener Bürgermeister Darius Reutter zählt zu den Gratulanten.

Steiert und Vonderstraß haben den Betrieb von Holger Vonderstraß gekauft, der ihn von seinem Vater Wolfgang übernommen hatte. Und dann –nach der Umfirmierung in eine GmbH – in Windeseile das Geschäftsfeld um die Bereiche Stuckateur und Gerüstbau erweitert, viel in die Digitalisierung und das Marketing investiert. Gleich geblieben ist derweil das familiäre Umfeld. „Wir sind ganz normale Leute, begegnen unseren Mitarbeitern freundlich, wertschätzend, respektvoll. Wir sind keine alten Meister, die noch den rauen Ton auf der Baustelle gewohnt sind“, erzählt Vonderstraß.

Der Teamspirit zählt. Allein in den vergangenen drei Monaten sind weitere 15 neue Beschäftigte hinzugekommen.

Sechs Azubis lernen derzeit von der Pike auf das Handwerk als Maler oder Stuckateur.

„Die innovativen Lösungen der Preisträger zeigen, dass eine Übernahme oder Nachfolge auch ein vielversprechender Weg sein kann, die eigene unternehmerische Vision zu verwirklichen“, sagte Patrick Neumann bei der Preisverleihung. Das tun Steiert und Vonderstraß. Die Auftragsbücher sind bis ins Frühjahr prall gefüllt. Auch in diesem Jahr wird die Steiert GmbH einen neuen Umsatzrekord erreichen. bar

Die Belle AG aus Wyhl am Kaiserstuhl hat den diesjährigen Top-Job-Award gewonnen. Laut Schirmherr Sigmar Gabriel, ehemaliger Vizekanzler und Ministerpräsident, hat sich der Mittelständler auf Anhieb bei der ersten Teilnahme gleich in die Spitzengruppe der besten Arbeitgeber Deutschlands etabliert. „Eine Leistung, die Anerkennung, Respekt und Bewunderung verdient.“

Grundlage dieser Auszeichnung, mit der die Belle AG als einer der besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand gilt, ist eine wissenschaftlich begleitete Mitarbeiterbefragung. Die zeigt: Arbeitgeberqualität ist messbar – der zentrale Erfolgsfaktor.

Die Belle AG ist in der Metallbaubranche seit 30 Jahren erfolgreich: Mit mehr als 2000 realisierten Balkonan-

lagen sind die Wyhler regionaler Marktführer. Firmenchef Benedikt Belle braucht dafür keine Expertise von Dritten: Von der Planung über die Fertigung bis zur Montage kommt alles aus einer Hand.

„Ich bin sehr stolz auf die Auszeichnung. Perfektion und Innovation sind bei uns ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die Auszeichnung bestätigt, was uns jeden Tag neu antreibt: Leidenschaft in der Arbeit, Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit und ein wertschätzendes Miteinander im Team“, sagt Belle. Besonders stolz sei er auf die Azubis und jungen Talente: „Die bringen frische Ideen, Energie und Perspektiven in unser Team.“ Nur mit motivierten Mitarbeitenden könne man ein TOP-Arbeitgeber sein.

Zur Führungsspitze gehören neben Belle, Aline Hernandez (kaufmännische Geschäftsleitung), Dirk Spix (Techni-

sche Geschäftsleitung) und Alexander Braun (Produktionsleitung).

Benedikt Belle hatte 1995 in Jechtingen mit drei Mitarbeitern angefangen – im Hof und in der Garage der Eltern arbeiteten vier Jahre später schon zehn Beschäftigte. Den ersten Azubi stellte Belle bereits 1996 ein. In Wyhl findet der rührige Unternehmer 1999 ein Grundstück. 2005 erweitert Belle seinen Gebäudebestand, 2018 wird eine neue Produktionshalle in Betrieb genommen. Investition: 4,6 Millionen Euro.

2024 kommt für 1,4 Millionen Euro eine weitere Halle hinzu, damit wächst die Produktionsfläche auf mehr als 5500 Quadratmeter. Das Besondere bei dieser Erweiterung: Den kompletten Stahlbau mit 80 Tonnen Stahl und zwei Zehn-Tonnen-Kränen setzt Belle mit dem eigenen Team um – in weniger als vier Monaten. bib/bar

Wir leben längst in einem digitalen Ökosystem, das uns ganz selbstverständlich umgibt – vom ersten Blick aufs Smartphone bis zum letzten Klick des Tages. Diese Welt wird von Marken geprägt, die sich immer wieder neu erfinden und damit ganze Branchen umgestalten.

Genau das zeigt auch die neue Best Global Brands-Studie von Interbrand: Erfolg entsteht dort, wo Wandel kein Risiko, sondern Routine ist. Und nirgendwo ist das so sichtbar wie in der Technologie. Apple, Microsoft und Amazon – sie sind die Konstanten einer sich ständig verändernden Welt. Ihre Ökosysteme verbinden Nutzer, Daten und Services zu einem Ganzen, das mit jedem Anwender wächst. Apple steht für Design und Exklusivität, Microsoft für Produktivität und Stabilität, Amazon für die bequeme Allgegenwart des Digitalen. Diese Marken sind längst mehr als Unternehmen: Sie sind Gewohnheiten, fast schon Infrastruktur unseres Alltags. Auch die Aufsteiger zeigen, was Anpassungsfähigkeit bedeutet. Nvidia hat sich vom Grafikkartenbauer zum Rückgrat der Künstlichen Intelligenz entwickelt –vom Werkzeug zur Basisinnovation. Alphabet vereint mit Google und YouTube zwei Plattformen, die bestimmen, wie wir Informationen finden und konsumieren. Beide profitieren davon, dass Milliarden Menschen ihre digitalen Routinen längst in diese Systeme eingebaut haben.

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Technologien, sondern auch die Spielregeln des Marketings. Marken

konkurrieren künftig weniger um Aufmerksamkeit als um Relevanz in den Empfehlungsalgorithmen intelligenter Assistenten. Wer dort fehlt, existiert im digitalen Alltag kaum noch. Für Anleger heißt das: Die großen Tech-Konzerne bleiben das Rückgrat der globalen Wirtschaft – aber ihre Bewertungen sind ambitioniert. Rund

Werner Krieger (62): Finanzmarktanalyst, Gründer und Geschäftsführer der GFA Vermögensverwaltung GmbH

30 Billionen Dollar, also die Hälfte des gesamten US-Aktienmarkts, stecken in Tech-Titeln. Das ist gewaltig. Euphorie schafft Dynamik – und Volatilität gleich mit. Wer langfristig investiert, sollte diesen Rhythmus verstehen, statt ihm auszuweichen. Es geht nicht darum, jede Welle zu reiten, sondern die Strömung zu nutzen. Stabilität entsteht nicht durch Passivität, sondern durch Systematik: durch das bewusste Steuern von Risiko, ohne den Zukunftsfaktor Technologie zu verlieren.

Ein kluges Investment in Technologie braucht beides: Begeisterung für Innovation und Disziplin im Umgang mit Schwankungen. Der Markt belohnt nicht jene, die zuerst aufspringen, sondern jene, die den Kurs halten. Sinnvoll ist deshalb ein Ansatz, der die Innovationskraft der Technologie breit abbildet, zugleich aber Mechanismen enthält, um Rückschläge abzufedern.

Ein solches Konzept kombiniert klare Regeln mit flexibler Steuerung – offensiv in Wachstumsphasen, defensiv bei Gegenwind. Ein Portfolio, das mitdenkt, statt nachläuft. Genau auf dieser Idee beruht eine Anlagestrategie, die wir entwickelt haben. Sie verbindet strukturiertes Technologiewachstum mit einem klaren Rahmen, der Anlegern Ruhe gibt – und eine Perspektive, die über den nächsten Börsentag hinausreicht.

iQ Technology

Anlageschwerpunkt: Investition in die innovativsten Technologieunternehmen der Welt aus dem Nasdaq 100

Ziel: Partizipation an langfristigem Technologiewachstum bei gleichzeitiger Dämpfung von Kursschwankungen

Besonderheit: Regelbasiertes Management, das sowohl fundamentale als auch technische Kriterien berücksichtigt und laufend überprüft wird

Anlegervorteil: Strukturiertes Wachstum, aktives Risikomanagement – auch in volatilen Marktphasen

Weitere Infos: www.gfa-fp.de/ iq-technology

Deutschlands Wirtschaft steht vor einer stillen, aber massiven Herausforderung: der Unternehmensnachfolge. Laut aktuellem KfW-Nachfolgemonitor 2025 sind über 54 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer schon über 55 Jahre alt. Allein aktuell suchen rund 215.000 Betriebe eine Nachfolgelösung. Nur ein Bruchteil konnte diese im laufenden Jahr regeln.

Insgesamt planen sogar 231.000 Unternehmen mittelfristig eine Geschäftsaufgabe – meistens mangels geeigneter Nachfolge. Diese Entwicklung bedroht nicht nur einzelne Existenzen, sondern auch Arbeitsplätze und die Innovationskraft im Mittelstand. Eine erfolgreiche Nachfolge ist mehr als der reine Eigentümerwechsel – sie ist ein komplexer Prozess aus Strategie, Finanzen, Steuern, Emotionen und Recht. Strategische und rechtliche Planung: Eine frühzeitige Nachfolgeplanung –idealerweise fünf bis zehn Jahre vor dem Übergabezeitpunkt – ist entscheidend. Es geht darum, die passende Nachfolgeform zu finden:

• Familieninterne Übergabe (etwa an Kinder oder Verwandte)

• Management-Buy-Out (MBO) –Übernahme durch interne Führungskräfte

• Management-Buy-In (MBI) –Übernahme durch externe Manager

• Externe Nachfolge – Verkauf an Dritte oder Investoren

Jede Variante hat unterschiedliche rechtliche und steuerliche Konsequenzen. Entscheidend sind klare Verträge, eine abgestimmte Gesellschaftsstruktur und ein transparenter Übergabeprozess.

Steuerliche Aspekte – das unterschätzte Risiko: Die steuerliche Gestaltung

spielt bei der Nachfolgeplanung eine zentrale Rolle. Eine unüberlegte Übergabe kann zu hohen Steuerbelastungen führen, die das Fortbestehen des Unternehmens gefährden. Zu beachten sind insbesondere:

Mathias Hecht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Gesellschafter bei der Hecht, Budai & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Freiburg

• Erbschaft- und Schenkungsteuer: Bei unentgeltlicher Übergabe können je nach Betriebsgröße erhebliche Steuerbeträge anfallen. Eine sorgfältige Bewertung und Nutzung der steuerlichen Verschonungsregeln (§§ 13a, 13b ErbStG) ist daher Pflicht.

• Einkommensteuerliche Folgen: Bei Verkauf entsteht ein Veräußerungsgewinn, der grundsätzlich der Einkommensteuer unterliegt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Unternehmer jedoch Freibeträge (§ 16 EStG) und ermäßigte Steuersätze (§ 34 EStG) nutzen.

• Grunderwerbsteuer: Bei Immobilienbesitz im Betriebsvermögen sollte geprüft werden, ob steuerfreie Übertragungen im Konzernverbund möglich sind.

• Umsatzsteuerliche Fragen: Eine Nachfolge kann als „Geschäftsver-

äußerung im Ganzen“ (§ 1 Abs. 1a UStG) gelten, wodurch keine Umsatzsteuer auf den Kaufpreis anfällt – eine wichtige Liquiditätserleichterung.

Eine enge Abstimmung zwischen Steuerberater, Rechtsanwalt und Unternehmensbewertungsexperte ist daher unverzichtbar.

Finanzierung und Förderung: Die Nachfolge ist auch finanziell anspruchsvoll. Die KfW-Unternehmerkredite bieten bis zu 25 Millionen Euro für Kaufpreisfinanzierung, Investitionen oder Betriebsmittel. Daneben gibt es Bürgschaftsbanken und Landesförderinstitute, die Nachfolgerinnen und Nachfolger unterstützen. Eine solide Finanzplanung erhöht die Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Käufer und sichert die Liquidität während der Übergangsphase.

Menschliche und emotionale Dimension: Neben allen rechtlichen und steuerlichen Fragen darf der menschliche Faktor nicht vergessen werden. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben ihr Lebenswerk aufgebaut – der Abschied fällt schwer. Gleichzeitig müssen Nachfolger Freiraum für eigene Ideen haben. Offene Kommunikation, gegenseitiger Respekt und ein klar strukturierter Übergabeprozess sind entscheidend, um Konflikte zu vermeiden.

Fazit: Die Unternehmensnachfolge ist keine Formalität, sondern ein Zukunftsprojekt. Wer rechtzeitig plant, steuerlich optimiert und offen kommuniziert, sichert nicht nur das eigene Lebenswerk, sondern auch Arbeitsplätze und Innovationskraft im Mittelstand. Eine gelungene Nachfolge ist damit nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte.

Nachthimmel überm Rollfeld: 3,7 Millionen Euro an Bußgeldern

Während der Sommerferien sind mehr als 2,4 Millionen Passagiere am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (EAP) befördert worden. Rund neun Prozent mehr als im Vorjahr – ein neuer Höchstwert. In der Geschichte des EAP gab es noch nie einen August mit über 1,01 Millionen Reisenden. Und noch nie einen Tag wie den 8. August, als 36.802 Menschen landeten oder abflogen.

„Die Sommerferien sind für den EuroAirport und unsere Partner stets eine besonders intensive Zeit. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Teams konnten wir auch diesen Sommer trotz europaweiter Engpässe einen stabilen Betrieb gewährleisten“, so Flughafen-Direktor Tobias Markert. Trotz der europaweit angespannten Lage in der Flugsicherung und temporären Kapazitätsengpässen bei den Fluglotsen sei der Flughafenbetrieb weitgehend stabil gewährleistet worden. Bei den ankommenden Flügen waren die Verspätungen höher als

bei den Abflügen – ein Zeichen für die effiziente Arbeit der Boden-Teams. Die Zahl der umstrittenen Starts nach 23 Uhr ist derweil im Sinkflug: Seit dem 1. Februar 2022 gilt am EuroAirport, dass Flugzeuge ihre Parkposition spätestens um 23 Uhr verlassen haben müssen. Dadurch ist die Zahl der sogenannten Nachtflüge deutlich zurückgegangen: 2024 lag sie über 60 Prozent unter dem Wert von 2019, in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres mehr als 70 Prozent darunter. Verspätete Abflüge sind nur zulässig, wenn die Airline dafür nicht verantwortlich ist. Seit 2024 gelten am EAP erhöhte Abend-Lärmgebühren für die Airlines. Insgesamt verschickte die zuständige Kontrollbehörde ACNUSA seither Bußgelder in Höhe von 3,7 Millionen Euro.

„Die Zahlen zeigen, dass das Zusammenspiel aus Regeln, Anreizen und Kooperation Wirkung entfaltet“, kommentiert Markert. Man sei sich aber bewusst, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht, um die weiterhin bestehenden Überschreitungen der Immissions-

grenzwerte über Schweizer Gebiet schrittweise zu verringern: „Dieses Ziel verfolgen wir konsequent mit dem Anspruch, die Nachtruhe der Anwohnenden weiter zu verbessern.“

Am 26. Oktober ist der Winterflugplan in Kraft getreten. Bis zum 28. März bieten seither 24 Fluggesellschaften 88 Direktverbindungen in 33 Länder an – hauptsächlich innerhalb Europas und in den Mittelmeerraum. Zudem werden aus Basel Umsteigemöglichkeiten über internationale Drehkreuze wie Paris, Wien, London, Dubai, Amsterdam, Frankfurt, München, die großen türkischen Airports oder Barcelona erreicht. bib/bar

»Noch keine Trendwende«

Die Zahl an Arbeitslosen ist im Monat Oktober deutlich gesunken. Zum Stichtag waren in der Stadt Freiburg sowie den Landkreisen BreisgauHochschwarzwald und Emmendingen insgesamt 16.604 Frauen und Männer ohne Beschäftigung – 755 weniger als im September. Die Arbeitslosenquote sinkt damit auf 4,3 Prozent. Bei den Jugendlichen beträgt die Quote jetzt 3,2 Prozent. Die positive Entwicklung im Oktober erklärt sich auch mit dem schwachen Vormonat.

„Der Oktober bringt eine spürbare Entlastung am Arbeitsmarkt. Darüber freue ich mich. Allerdings ist ein Teil der Entwicklung auf Nachholeffekte aus dem schwachen September zurückzuführen“, sagt die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Freiburg, Anna Melchior. Weil der relevante Stichtag für die Zählung im September in die Sommerferien fiel, machte sich die übliche Herbstbelebung erst im Erhebungszeitraum Oktober (12. September

Zahlen besser als erwartet

bis 14. Oktober) bemerkbar. Die Zahlen fallen dennoch etwas besser als erwartet aus und auch die Arbeitskräftenachfrage kann wieder etwas zulegen. „Eine Trendwende ist das noch nicht, aber es sieht wieder etwas besser aus“, sagt Melchior. Die Arbeitskräftenachfrage zog im Oktober wieder an. Die Unternehmen meldeten 1042 offene Stellen. Das sind 81 oder 8,4 Prozent mehr als noch im September, und 89 oder 9,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Mitte Oktober lagen der Agentur für Arbeit Freiburg insgesamt

4632 Aufträge zur Stellenbesetzung vor (83,6 Prozent für Fachkräfte, Experten und Spezialisten, 16,4 Prozent für Helfer). Das sind 292 Offerten weniger als noch vor einem Jahr. Die Lage am Ausbildungsmarkt ist weiter angespannt. bib

Anzeige

Anteil von gelegentlichen Homeoffice-Arbeitenden im Jahr 2024 in Deutschland (in %)

Anteil von gelegentlichen Homeoffice-Arbeitenden im Jahr 2024 in BW (in %)

Anteil von gelegentlichen Homeoffice-Arbeitenden im Jahr 2024 in Sachsen-Anhalt (in %)

Anteil der Beschäftigten, die sich eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich wünschen (in %) 63

Anteil der Arbeitgeber, die in Stellenanzeigen mit einer Viertagewoche werben (in %)

Veränderung des Anteils sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit ausländischer Nationalität im 1. Hj. 2024 in BW +30.000

Veränderung des Anteils sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit deutscher Nationalität im 1. Hj. 2024 in BW - 14.000

Anteil der Arbeitnehmer mit einer hohen emotionalen Bindung an den Arbeitgeber in 2024 in Deutschland (in %) 9

Anteil der Arbeitnehmer mit einer hohen emotionalen Bindung an den Arbeitgeber in 2023 in Deutschland (in %) 14

Anteil der Arbeitnehmer, die 2024 sagten, mindestens noch ein Jahr bei ihrem Arbeitgeber bleiben zu wollen (in %) 50

Anteil der Arbeitnehmer, die 2018 sagten, mindestens noch ein Jahr bei ihrem Arbeitgeber bleiben zu wollen (in %) 78

Zahl der Ende 2024 schuldenfreien Kommunen (inkl. Eigenbetriebe)