From past to plate: the SEEDS project and the power of ancient grains

Giuseppe Salvio1* - Rosanna Buonfiglio1 - Ahmed Elkot2 - Shaban Saleem2Marwa Elderiny2 - Amr Helal3 - Nancy Halawa3 - Mounir Majid4

Zineb El Jouhari4 - Nisrine Bentefrit5 - Noura Omri6 - Zarroug Youkabed6Raja Nabli7 - Afef Othmani7 - Asma Meddah8 - Amal Al-Khatib9

Abdel Razzaq Al Tawaha9 - Raneen Shawabkeh10 - Fatima Alkurdi10

1ENCO - Via Michelangelo Schipa 115 - 80122 Napoli - Italia

2Agricultural Research Center - El-Gamaa St. - 12619 Giza - Egitto

3Healthtech - 87 Ramsis street - 11111 Cairo - Egitto

4Institut Agronomique Et Vétérinaire Hassan II - 6202

Rabat Instituts-Madinat Al Irfane - 10112 Rabat - Marocco

5Centre Africain Des Innovations Agroalimentaire et Cosmétique, Boulevard Abdelkrim el khattabi, la cité d’innovation, Université - 40000 Marrakech - Marocco

6Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie

Rue Hedi Karray Menzah 1 – 1004 Tunisi - Tunisia

7Instutut National des Grandes Cultures - 120 Bousalem - 8170 Bousalem - Tunisia

8Comptoir Multiservices Agricole - 82 Avenue Louis Brailles - 1002 Tunisi - Tunisia

9National Agricultural Research Center - 639 - Baq’a 19381 - Giordania

10Jordan Silos And Supply General Company - Al Hakam Bin Amr Street - Khalda - Giordania

*email: salvio@enco-consulting.it

Fig. 2 - Centro SEEDS per la condivisione della conoscenza e lo sviluppo delle competenze.

3 - Il processo di co-creazione: i Living Labs.

Perché l’innovazione prende vita solo grazie alle persone, e il futuro del cibo non è solo ciò che coltiviamo, ma il modo in cui cresciamo insieme, passo dopo passo.

È proprio nei Paesi MENA coinvolti, ovvero Marocco, Egitto, Tunisia e Giordania, che SEEDS sta sviluppando le attività sul territorio: dai test agronomici sui grani nei campi al co-design nei Living Labs, fino alla creazione di nuovi prototipi alimentari a base di grani antichi. Ogni Paese sta concentrando il lavoro sui cereali più consumati nelle proprie regioni, valorizzando varietà locali e filiere esistenti. Nelle sezioni che seguono presentiamo una pano-

Il 9 ottobre a Roma, presso il centro del CREA, l’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali (AISTEC) ha celebrato 30 anni di attività con il convegno “30 anni di diffusione della scienza per la valorizzazione delle filiere cerealicole italiane”, una vera occasione di dialogo tra ricerca, imprese agricole, trasformatori e mercato alimentare.

La presidentessa, Marina Carcea, ha tracciato il profilo dell’Associazione che nasce nel 1995 grazie alla lungimiranza del prof. Raimondo Cubadda, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo dei cereali, promuovere incontri scientifici nazionali e internazionali, sollecitare l’intervento della Pubblica Amministrazione, contribuire alla standardizzazione dei metodi d’analisi e collaborare con organizzazioni simili, in particolare l’ICC (International Association of Cereal Science and Technology). L’assemblea dei soci, che elegge ogni quattro anni il consiglio direttivo e le principali cariche associative, resta il cuore dell’Associazione.

Il prof. Massimo Blandino ha analizzato l’evoluzione della cerealicoltura italiana negli ultimi trent’anni. Le superfici coltivate sono diminuite di oltre un milione di ettari, con una produttività variabile per mais e frumento, influenzata da innovazione, clima e mercato. Oggi l’Italia è autosufficiente solo per il riso; per mais e soia la produzione interna copre meno della metà del fabbisogno. Blandino

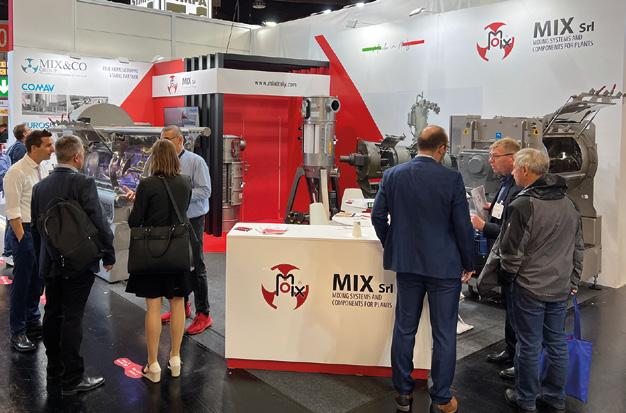

Sono stati tre giorni all’insegna dell’ispirazione, dell’innovazione e del confronto per Fachpack e Powtech Technohparm, gli eventi di riferimento rispettivamente per il settore europeo dell’imballaggio e per le tecnologie di processo a livello internazionale. Il Centro Fieristico di Norimberga ha accolto oltre 72.000 visitatori, per il 37% provenienti dall’estero, operanti nel settore alimentare e mangimistico, di chimica, farmaceutica, cosmetica, grande distribuzione, automotive, elettronica, logistica e, naturalmente, nell’industria dell’imballaggio.

Negli stand e nel programma di eventi di Fachpack si è discusso di tendenze e innovazioni, affrontando temi come riciclo, normative governative, automazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale, offrendo una panoramica di soluzioni e innovazioni nel campo degli imballaggi, delle tecnologie e dei processi.

E l’innovazione è stata protagonista: alla vigilia della fiera, circa 100 startup leader del settore si sono riunite al FuturePack Summit , dove giovani imprenditori hanno presentato idee per il packaging

Mix progetta e realizza sistemi di mescolazione e componenti industriali destinati al trattamento di prodotti in polvere, granuli, fibre e paste anche nel settore alimentare, con una produzione che comprende mescolatori, essiccatori, reattori, granulatori, sterilizzatori e sostatori, oltre a filtri depolveratori, scaricatori telescopici, valvole a farfalla e a ghigliottina, e vari accessori per sili.

I sistemi possono essere configurati per processi in batch o in continuo, con capacità volumetriche comprese tra 2 e 50.000 litri, e sono adatti a operare in condizioni atmosferiche, in vuoto o in pressione, anche con scambiatori di calore integrati. Le tecnologie di mescolazione includono sistemi a vomere, pala Mix o nastro quadrielica, e la costruzione può essere realizzata in acciaio al carbonio, acciaio antiusura o acciaio inossidabile.

Tra le soluzioni proposte spicca il mescolatore da laboratorio Mix da 75 litri, concepito per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi, ideale per operazioni di mescolazione di polveri, granuli, scaglie, fibre e paste, nonché per la bagnatura di solidi con uno o più liquidi, la granulazione mediante iniezione di leganti, e il riporto pellicolare su polveri con successiva aggiunta di un secondo materiale solido. Il mescolatore consente anche processi di riscaldamento, raffreddamento e mantenimento della temperatura, oltre a essiccazioni sottovuoto totale con un’umidità residua inferiore allo 0,1%.

Tra le principali caratteristiche si distinguono tempi di miscelazione molto brevi, un’elevata qualità del prodotto finale, riproducibili-

Miscelatore da laboratorio MXC0030 (Mix).

Il contenuto di amilosio (AC) è un fattore chiave per la qualità del frumento e il gene TaWaxy regola la sintesi dell’amilosio con un effetto dose-dipendente sul suo contenuto. In uno studio cinese pubblicato su Carbohydrate Polymers, il gene TaWOX5 è stato combinato con il sistema CRISPR/SpCas9 per generare mutanti TaWaxy nella varietà commerciale di frumento invernale Jimai 22. Sono stati ottenuti 7 mutanti privi di transgene, rispetto ai soli tre mutanti transgene-free ottenuti nella varietà primaverile Ningchun 4. I mutanti TaWaxy delle due varietà hanno mostrato una riduzione del contenuto di amilosio compresa tra 0 e 19,05%. I risultati hanno evidenziato che la proteina Waxy-B1 esercita l’effetto più rilevante sulla sintesi dell’amilosio. I mutanti con alleli TaWaxy-abd, TaWaxyab e TaWaxy-bd hanno presentato il fenotipo “waxy” (amido ceroso). Curiosamente, il mutante TaWaxy-b della Jimai 22 ha mostrato tale fenotipo, a differenza del corrispondente mutante della Ningchun 4. Le analisi al microscopio elettronico a trasmissione e a scansione hanno rivelato un aumento dei granuli di amido di tipo B nei chicchi mutanti. I mutanti hanno mostrato effetti diversi sulla qualità di pane, torte, biscotti e noodle: tutti hanno evidenziato una riduzione della qualità di pane e torte, mentre i mutanti TaWaxy-ad-JM e TaWaxy-b-NC hanno migliorato la qualità di noodle e biscotti.

I ricercatori dell’Università del Maryland (USA) hanno identificato un gene nel frumento che potrebbe incrementare la produzione alimentare globale. Il team ha individuato il gene Wuschel-D1 (WUS-D1) come fattore chiave responsabile di una rara varietà di frumento che sviluppa tre ovari per fiore, invece del singolo standard. Poiché ogni ovario può maturare in un chicco di grano, l’attivazione di questo gene apre la strada ad un aumento del numero di cariossidi per pianta, con la possibilità di triplicare la resa complessiva.

La scoperta deriva dallo studio di un mutante spontaneo di frumento tenero comune. È stato scoperto che tale caratteristica è dovuta all’attivazione precoce, durante lo sviluppo floreale, del gene WUS-D1, normalmente inattivo. Quando attivo, il gene favorisce l’espansione dei tessuti che formano il fiore, consentendo la produzione di ulteriori strutture femminili. Secondo i ricercatori, se gli ibridatori riuscissero a controllare o replicare questo meccanismo genetico, sarebbe possibile sviluppare nuove varietà di frumento con una maggiore produzione di chicchi. Anche piccoli incrementi nel numero di cariossidi per pianta potrebbero tradursi in importanti progressi per la sicurezza alimentare globale.

Tale scoperta genetica rappresenta un nuovo strumento per aumentare la resa senza richiedere ulteriori risorse come terra, acqua o fertilizzanti, affrontando una delle principali sfide dell’agricoltura moderna.

Il frumento ha un ruolo fondamentale nell’alimentazione globale, ma non può essere consumato senza trasformazione. L’importanza nutrizionale della farina di frumento è dovuta alle proteine del glutine, che conferiscono proprietà viscoelastiche. Il glutine, in quanto proteina, contribuisce a ritardare l’invecchiamento del pane. La modifica fisica della farina rappresenta un metodo sicuro, che non richiede l’uso di sostanze chimiche, e include trattamenti termici e classificazione per granulometria. La distribuzione della granulometria è la tecnica più diffusa per classificare i solidi ed è efficace nel migliorare le proprietà reologiche, influenzando caratteristiche fisico-chimiche della farina durante l’idratazione, come assorbimento d’acqua, ritenzione del solvente, sedimentazione e adesione. I trattamenti termici, a seconda della temperatura e della durata, modificano i granuli di amido, denaturano le proteine, inattivano gli enzimi, riducono il carico microbico e possono anche modificare aroma e sapore, risultando adatti a migliorare la qualità del pane, soprattutto con farine deboli. Finora non era stata studiata l’interazione tra granulometria e trattamenti termici umidi e secchi della farina di frumento sulle proprietà reologiche dell’impasto e sulla conservabilità del pane.

In uno studio pubblicato su Food Bioscience, ricercatori del Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimenti, Università di Bari “Aldo Moro” hanno analizzato l’incorporazione di polvere di cavolo riccio liofilizzata (KP) in focacce preparate con farina di frumento e semola, valutando l’impatto della fermentazione con lievito madre di tipo II sulle proprietà nutrizionali, sensoriali e funzionali dei prodotti. Le focacce sono state preparate con 0, 5 e 10% di KP e sottoposte a fermentazione con batteri lattici (Lactiplantibacillus plantarum), mentre il lievito di birra è stato utilizzato come controllo.

I risultati hanno mostrato che la fermentazione con lievito madre riduce il pH degli impasti, aumenta la concentrazione di acidi organici e riduce gli zuccheri liberi. L’uso del lievito madre, combinato con l’inclusione di KP, ha incrementato il contenuto totale di fenoli (TPC) e l’attività antiossidante delle focacce, promuovendo inoltre modificazioni nei metaboliti contenenti zolfo. L’analisi della texture ha evidenziato una diminuzione della durezza nelle focacce contenenti KP sottoposte a fermentazione con lievito madre.

La valutazione sensoriale ha evidenziato come la fermentazione bilanci l’amaro e l’acidità conferiti dal KP, migliorando l’accettabilità complessiva. Test di digestione in vitro e di fermentazione fecale hanno dimostrato effetti positivi delle focacce fermentate sul microbiota intestinale e sulla produzione relativa di acidi grassi a catena corta (SCFA).

Infine, la combinazione di KP e fermentazione con lievito madre ha migliorato la shelf-life delle focacce, preservando la consistenza e limitando la crescita di muffe durante 7 giorni di conservazione.

I risultati suggeriscono che l’aggiunta di KP alle focacce, in combinazione con la fermentazione con lievito madre di tipo II, rappresenta una strategia promettente per valorizzare verdure a foglia sottoutilizzate, migliorando il profilo nutrizionale, le caratteristiche sensoriali e i potenziali benefici per la salute delle focacce tradizionali.

La produzione mondiale di pasta in Italia ha superato i 17 milioni di t, mantenendo la leadership globale con circa 4,2 milioni di t nel 2024. Gli italiani restano i maggiori consumatori con 23,3 kg pro capite all’anno, mentre quasi il 60% della produzione nazionale è destinato all’export in oltre 200 nazioni. Per gli italiani, la pasta non è solo un bene economico, ma un simbolo identitario e culturale. Una ricerca di AstraRicerche per i pastai di Unione Italiana Food (UIF) mostra che per 8 italiani su 10 rappresenta l’emblema dell’italianità e per il 96,6% è ambasciatrice del Made in Italy. È nella Top 5 dei motivi di orgoglio nazionale (45%), accanto a monumenti, arte, paesaggi e letteratura, davanti a musica, opera e sport.

I dati sono stati presentati per il World Pasta Day 2025, promosso da UIF e dall’ International Pasta Organisation (IPO), che ogni 25 ottobre celebra la pasta come simbolo di convivialità e appartenenza. Per 7 intervistati su 10 Italia significa pasta, più ancora che pizza, vino o formaggi.

Italianità, tradizione e buona alimentazione

Per circa metà degli italiani, la pasta primeggia per la sua riconoscibilità internazionale (49,3%), per il legame con la dieta mediterranea (42,1%), per la capacità di rappresentare il territorio (40,6%) e la tradizione (39,2%). È apprezzata anche per la convivialità (36%) e la semplicità (33,6%). Vederla stimata all’estero rafforza l’orgoglio nazionale per 8 italiani su 10 (85,4%). Due italiani su tre (66,6%) la considerano l’alimento più rappresentativo della dieta mediterranea, più di olio, verdura o pesce. È anche il cibo più consumato: quasi 7 italiani su 10 la mangiano più volte a settimana.

In uno studio pubblicato su Poultry Science, ricercatori portoghesi hanno valutato l’impiego della Chlorella vulgaris come ingrediente alternativo nei mangimi per polli, analizzando gli effetti della lavorazione per estrusione e della supplementazione enzimatica ad alto dosaggio. L’obiettivo era verificare l’impatto sulle performance di crescita, l’efficienza alimentare, la digeribilità dei nutrienti, i parametri di benessere animale e la qualità della carne, con particolare attenzione al ruolo dell’estrusione e della supplementazione enzimatica.

La prova di digeribilità ha evidenziato che l’estrusione migliora l’energia metabolizzabile reale e la biodisponibilità degli aminoacidi, in particolare lisina e metionina, ottimizzando così l’utilizzo dei nutrienti. Una seconda prova di alimentazione ha indagato gli effetti di una dieta con il 15% di Chlorella vulgaris, somministrata non trattata, estrusa o con aggiunta di una superdose di pancreatina, confrontata con una dieta convenzionale a base di mais e soia. I risultati hanno mostrato che l’inclusione di C. vulgaris non compromette la crescita dei polli, mentre l’estrusione ha favorito un aumento del peso vivo finale rispetto al controllo. La supplementazione enzimatica ha ridotto la viscosità del contenuto digerente. Gli animali alimentati con Chlorella vulgaris, soprattutto nel gruppo non trattato, hanno presentato lievi alterazioni alla condizione del becco, con maggiore adesione del mangime, effetto mitigato dall’uso degli enzimi. Il punteggio delle deiezioni non ha mostrato differenze, confermando una buona digeribilità.

La carne dei polli alimentati con Chlorella vulgaris ha evidenziato una qualità nutrizionale superio -

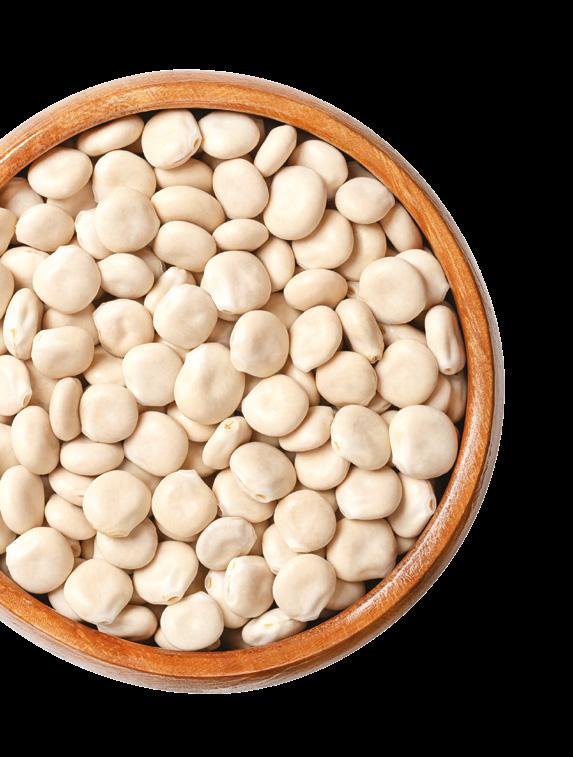

In uno studio pubblicato su Agriculture, ricercatori romeni hanno valutato la possibilità di sostituire parzialmente la farina di soia geneticamente modificata (SBM) con semi di lupino bianco (WL) nelle diete dei suini in accrescimento e il suo impatto su prestazioni [peso corporeo (BW), incremento medio giornaliero (ADG) e assunzione media giornaliera di mangime (ADFI)], qualità della carne e profilo degli acidi grassi (FA).

Un totale di 54 suini maschi incrociati [(Topigs Large White x Norsvin Landrace) x Duroc], di 12 settimane di età e con peso medio iniziale di 30,30±0,77 kg, è stato suddiviso in tre gruppi alimentari da 18 animali ciascuno. Il gruppo di controllo (CON) ha ricevuto un mangime completo standardizzato a base di SBM. Nei gruppi sperimentali (WL1 e WL2), la SBM è stata sostituita con livelli crescenti di semi di WL [WL1: 5,0% e WL2: 10,0% (fase grower, 30-60 kg BW); WL1: 7,0% e WL2: 14,0% (fase finisher, 61110 kg BW)]. Tutte le diete erano isocaloriche e isoproteiche, con contenuto simile di lisina totale, aminoacidi solforati, calcio e fosforo disponibile.

Al termine del trial di ingrasso di 83 giorni, gli animali sono stati macellati. Il muscolo Longissimus dorsi (LD) è stato prelevato per analisi delle caratteristiche fisico-chimiche. I risultati mostrano che l’aumento della concentrazione di WL ha ridotto il BW finale (p=0,039), l’ADG (p<0,0001) e l’ADFI (p=0,004) durante il periodo sperimentale, soprattutto nella seconda fase di alimentazione. I trattamenti dietetici non hanno influenzato i parametri biochimici del sangue.

Per quanto riguarda il muscolo LD, il colore rosso (a*) e il contenuto di collagene erano più elevati (p<0,0001) nei gruppi WL1/WL2 rispetto al CON. Si è osservata inoltre una diminuzione favorevole di alcuni parametri testurali (durezza, gumminess, masticabilità e resilienza) nei gruppi WL1/WL2. L’inclusione di WL ha avuto un effetto significativo sul contenuto di FA, in particolare sull’acido eicosapentaenoico (p=0,014) e sui PUFA n-3 (p=0,045), più elevati rispetto al CON.

Nel mondo dello stoccaggio agroalimentare, ci sono impianti che non si limitano a svolgere una funzione tecnica, ma che raccontano una visione: quella di chi li sceglie e di chi li progetta. È il caso del nuovo impianto realizzato da Ocrim per Molino Rachello, frutto di un nuovo rapporto basato su fiducia e condivisione di obiettivi comuni.

L’impianto nasce con l’ambizione di unire efficienza, robustezza e attenzione alla facilità di pulizia e manutenzione. Al suo interno sono presenti 15 sili, in diverse configurazioni: alcuni a fondo piano, altri a fondo conico, per garantire flessibilità operativa e massima adattabilità ai diversi tipi di prodotto insilato. La capacità totale è pari a 2.600 t, un volume importante che sarà gestito in condizioni di massima sicurezza, igiene e durata nel tempo. Ogni scelta costruttiva è stata orientata verso la sanificazione, con superfici che limitano l’accumulo di residui e facilitano il deflusso

Secondo Euromonitor International, il mercato globale degli snack continua la sua traiettoria di crescita, come dimostrano i 693 miliardi di dollari in vendite al dettaglio nel 2024. Trainato da fattori come il cambiamento del potere economico e l’evoluzione dei valori dei consumatori, il settore è destinato a un’ulteriore crescita nonostante le sfide derivanti da incertezze normative e dalla sensibilità ai prezzi degli acquirenti. Il Rapporto World Market of Snacks 2025 evidenzia gli sforzi e i progetti dell’intero settore e prevede che la crescita quinquennale della categoria (2025–2030) supererà le performance storiche (2019–2024), raggiungendo un tasso di crescita composito CAGR del 5% in valore e dell’1,6% in volume, mentre il settore si distanzia

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30/10/2025 sono riportati i seguenti regolamenti sugli additivi per mangimi:

“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2171 della Commissione del 29 ottobre 2025 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del calcio D-pantotenato (vitamina B5) e del D-pantenolo (vitamina B5) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014”;

“ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2175 della Commissione del 29 ottobre 2025 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014”;

“ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2176 della Commissione del 29 ottobre 2025 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151 e Lactiplantibacillus plantarum DSM 16627 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014”;

“ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2183 della Commissione del 29 ottobre 2025 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014”.

Oltre 900 visitatori hanno preso parte alla 75a edizione delle Giornate Tecniche delle Industrie Cerealicole (JTIC), appuntamento di riferimento per il settore, dedicato all’innovazione, al confronto e alla condivisione di competenze, tenutosi lo scorso ottobre a Auxerre (Francia).

Il tema conduttore “Cambiamenti climatici: impatti e opportunità per le nostre società” ha guidato un programma di 11 conferenze e momenti di dibattito tra ricercatori, industriali ed esperti, che hanno offerto prospettive complementari su una sfida cruciale per il futuro delle filiere cerealicole.

La prima giornata si è aperta con un confronto promosso da INRAE , che ha messo a fuoco gli effetti del cambiamento climatico in Francia e Spagna, con la partecipazione della direttrice del Ministero dell’Agricoltura spagnolo, Carceller, e del mugnaio Coromina. Nel pomeriggio, ARVALIS ha approfondito il tema dell’impatto del clima sulla conservazione e sul valore d’uso dei cereali. La seconda giornata invece si è aperta con una tavola rotonda organizzata da AEMIC e AETC , per poi concludersi con l’intervento dell’AIPF, dedicato a “Mugnai e panettieri verso pratiche più sostenibili”. Con 74 espositori, il salone ha offerto una panoramica ampia e dinamica di prodotti, servizi e innovazioni del comparto. Accanto alle aziende consolidate, 10 start-up han-

Lo storico molino di Trivignano Udinese celebra 120 anni di attività, confermandosi una delle poche realtà molitorie ancora attive in Friuli Venezia Giulia. Fondata nel 1905 da Geremia Moras, l’azienda ha attraversato guerre, crisi e trasformazioni, restando fedele alla qualità artigianale e all’innovazione continua. Oggi, sotto la guida di Nicoletta Moras e delle figlie Anna e Sara Pantanali, rappre-

sentanti della 6a generazione, Molino Moras produce oltre 12.000 t di farina all’anno e impiega un team in cui metà dello staff è composto da donne. Dal 2022 è una Società Benefit, impegnata in un modello d’impresa sostenibile e rigenerativo: nel 2024 ha generato oltre 2,4 milioni di euro di fatturato, con e-commerce in crescita e il 73% del valore economico redistribuito alla filiera locale. Per celebrare l’anniversario, l’azienda ha organizzato la Serata di Beneficenza “120 anni di Molino Moras” a Villa Manin Guerresco (Clauiano, Ud), in collaborazione con gli Empori della Solidarietà della Caritas Diocesana di Gorizia. Durante l’evento sono stati raccolti 5.000 euro per i progetti sociali e presentata la nuova Farina Autentica del Friuli Tipo 0, prodotto a chilometro zero nato dalla macinazione di grano di filiera corta regionale, ideale per pane, pizza, focacce e dolci lievitati con maturazioni di 24/48 ore.

Per l’occasione, è stato presentato anche un packaging celebrativo, simbolo del legame profondo tra il molino e la sua terra.