No45 120 NT$ 三月號

2019.03 生活記憶 洛杉磯國家歷史園村 (上)/ 兒建教育專文 Ⅲ -歐洲 建築教育網路平台PLAYCE/ 世紀

包浩斯 包浩斯世紀 (中)/ From Bauhaus to Whose House? 再

談湯姆沃夫《從包浩斯到我們的房 子》/ 106 年專技設計 老街活動中心

春日遲遲,卉木萋萋。 倉庚喈喈,采蘩祁祁。

鶯飛草長的三月,春日緩行天宇,花木 豐茂蔥鬱。黃鸝唧唧歌唱,女子群聚在 一起采蘩。一派春光明媚、青春大好的 氣息迎面而來。

台灣好行,一派春光爛漫。

上期介紹世紀包浩斯(上)-危疑震撼 的年代-一個存活 14 年,三易其校址、 三易其校長的小學校,竟影響設計風潮 百年不墜。

這期續刊(中)篇,談包浩斯短短 14 年裡三易其校址、三易其校長震撼的三 階段歲月。

包浩斯既影響不墜,自然就輾轉衍化。 後之來者必然迭有批判。

湯姆沃夫(TOM WOLFE)在 1981 出版的《FROM BAUHAUS TO OUR HOUSE》對轉進美國,進而執美國建 築界牛耳的包浩斯健將大肆批評、揶 揄。台灣在 1985/01/01 由尚林出版社 出版中文版(譯者:祝仲華 / 校訂:王 鈺 郭肇立),賣了好幾版。

英國倫敦大學學院•巴特雷建築學 院•建築歷史與理論博士候選人 張晉維認為此書或許因為對台灣所 熟悉的「美國版本的包浩斯(所謂 American Bauhaus 已經是正式學術詞 彙)」訴求有所出入,並沒有得到應有 的重視。因此特為文討論此書出版後, 近 40 年來的建築發展。

海外歸人賀昌申建築師繼前三期談基泰 工程司建築事務所文化,談自己的建築 學習之路,本期細述對兒子成長的期 許;也是對台灣建築發展的針砭。 台灣的社區發展已走了一段不算短的路 程,也遇到一些瓶頸。黃健敏建築師撰 寫〈生活記憶-洛杉磯國家歷史園村- 上〉一文,對台灣村落、社區如何建構 歷史認同感是一重要的參考文章。

106 專技建築師設計考題-老街活動中 心是非常庶民的考題,其題型與 93 年 成大建研社技考題-客家美食館非常類 似,特邀建築人陳俊宏整理比較其異 同。 新科建築師江支健上期談他考試的咖啡 路與台灣星巴克,這期介紹九州福岡太 宰府星巴克,談隈研吾大師如何以弱建 築理念在傳統文化中演繹出創新價值。

繼上期介紹芬蘭兒童建築教育,宜蘭玩 美客繼續撰文,透過芬蘭 Arkki 的創辦 人 Pihla 分享了 PLAYCE 這個國際網路 平台,以及該平台如何成為一個分享有 關全世界建築教育的內容、想法和活動 的資源中心,文中也記錄邀請建築教育 家進行的訪談和反饋。

魚夫撰寫、繪製迪化街一段 123 到 127 的建築,特別介紹日治時期為大米 商陳得貴的舊宅「怡和泰」商行,及當 時台灣米商生意的經營。

2 編者 的話

總編輯

放築塾代誌

創辦人 陳明城

編輯顧問 謝偉士ᅠ許智喬ᅠ蕭志中ᅠ洪宗翊ᅠ江支健ᅠ吳春籃

總編輯 陳明城

主 編 陳枋榆

美術編輯 陳枋榆

編輯企劃 江博玲

行銷企劃 王鈺婷

發行所 放築塾創意行銷有限公司

電 話 02-3322-1112

傳 真 02-2321-6789

地 址 10059 台北市中正區新生南路一段 54 巷 9 號 1 樓

信 箱 funmatter.54@gmail.com

總經銷商 聯華書報社

合作單位 有限責任臺灣友善書業供給合作社

印 刷 煜量企業有限公司

目錄

建築旅遊

04 日本星巴克太宰府天滿宮店―隈研吾 大師(續)

品建築

08 生活記憶-洛杉磯國家歷史園村(上)

兒建聯盟

18 兒童建築教育專文Ⅲ-歐洲建築教育 網路平台 PLAYCE

魚夫繪葉

26 迪化街 123-127 的建築與故事

反思建築

30 從郭天來前輩觀點解讀基泰工程司建 築事務所文化:台灣新建築世代七十二 變的緊箍咒―從關頌聲開始的建築操 作,東成西就和中西交流回溯,徘徊在 作為聖徒和賭徒邊緣上的擺渡ᅠ IV

世紀包浩斯

36 世紀包浩斯ᅠ包浩斯世紀(中)

42 From Bauhaus to Whose House ? 再 談湯姆沃夫《從包浩斯到我們的房子》

出版日期/ 2019 年 3 月 5 日.售價/新台幣 120 元

中華郵政台北雜字第 2117 號執照登記為雜誌交寄

本刊所載內容之版權為本刊所有

非經本刊同意不得做任何形式之轉載或複製

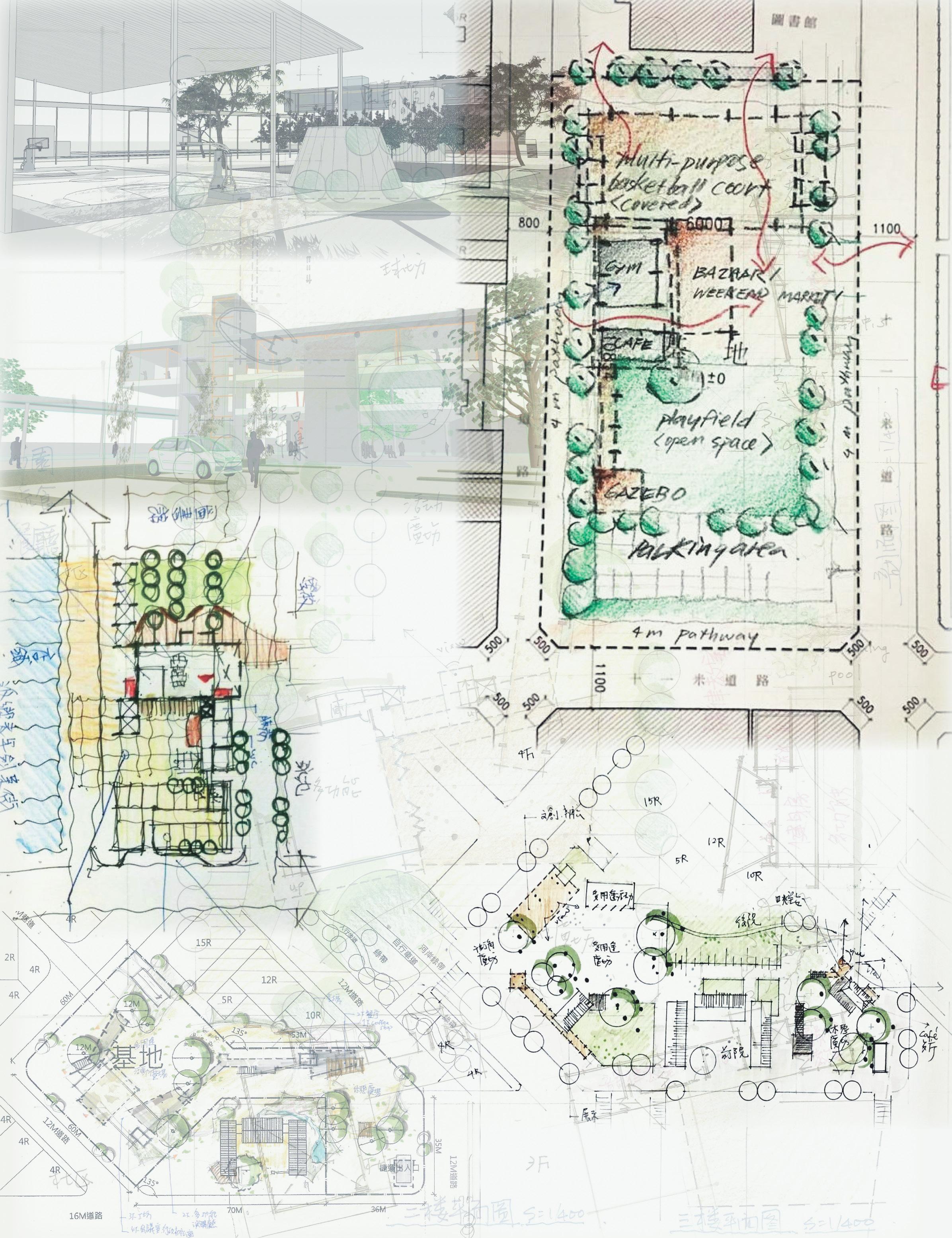

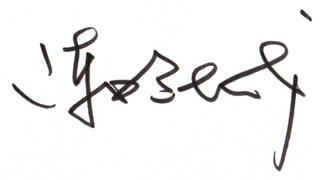

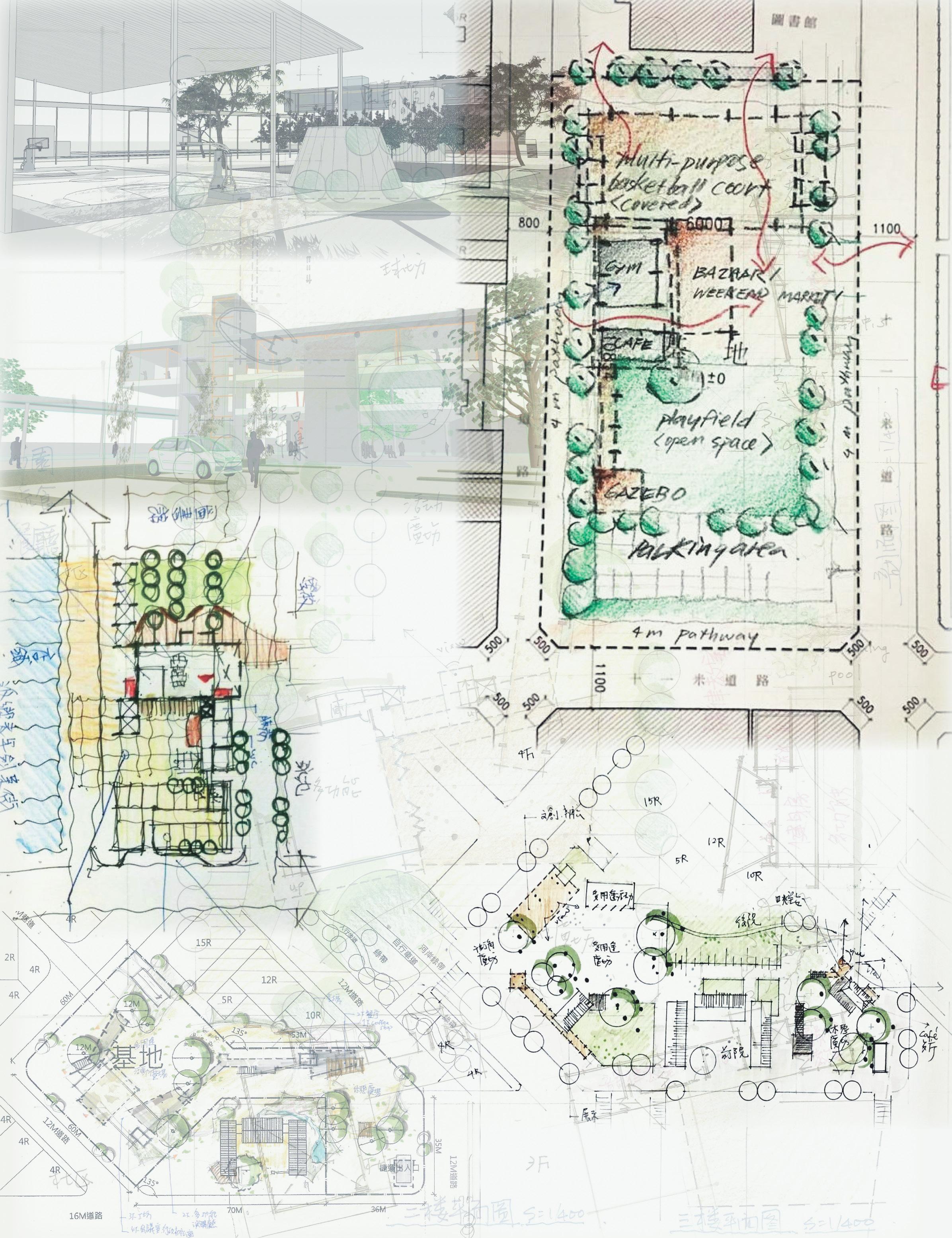

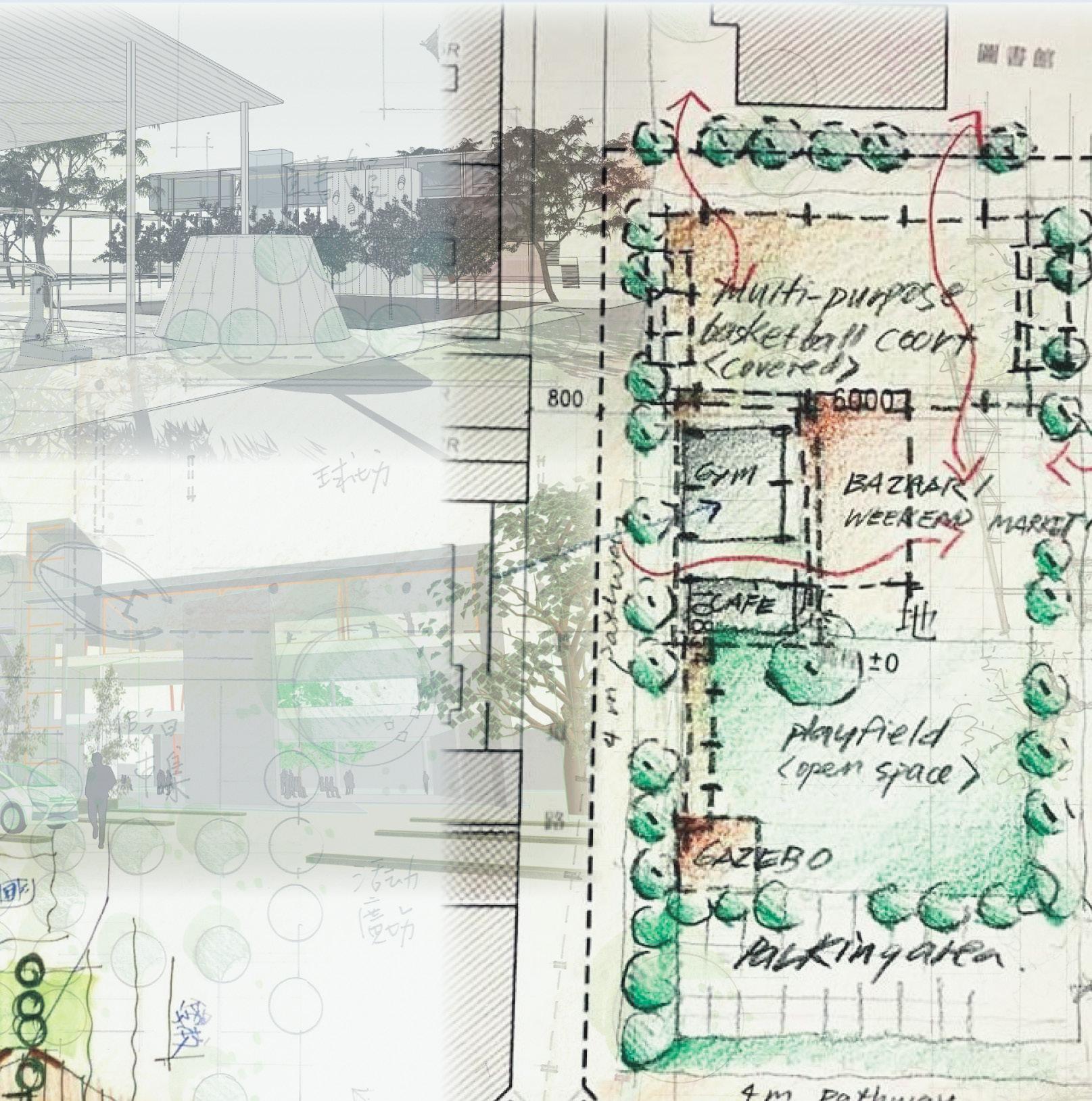

設計題解

50 106 年專技設計 老街活動中心

Case Study

56 Discovery Middle School II

3

From Bauhaus to Whose House ?

再談湯姆沃夫《從包浩斯到我們的房子》

張晉維 Chin-Wei Chang

英國倫敦大學學院.巴雷特建築學院.建築歷史與理論博士候選人

Ph.D. Candidate in Architectural History & Theory, The Bartlett School of Architecture, University College London, U.K.

“Rose is a rose is a rose…”

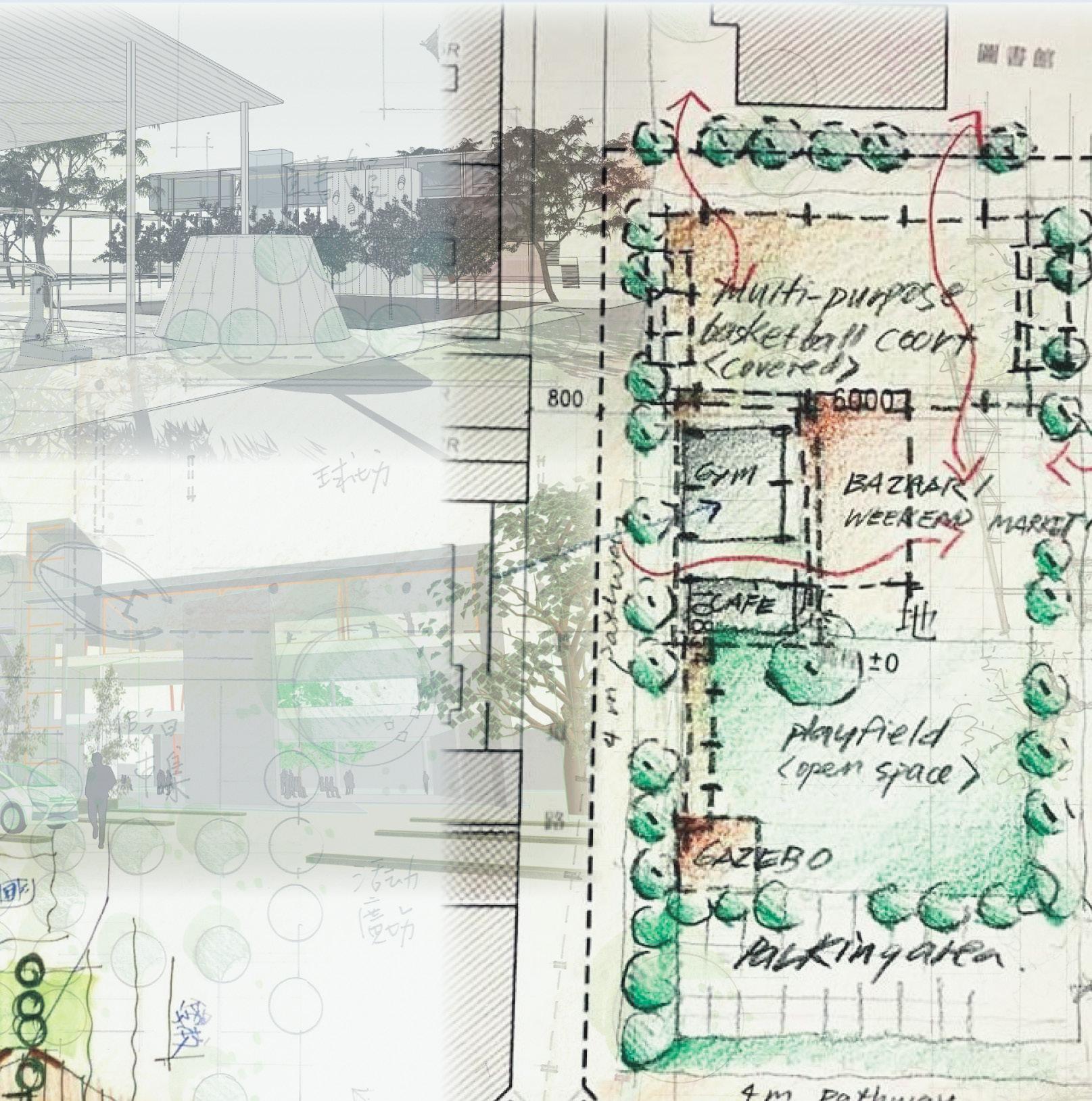

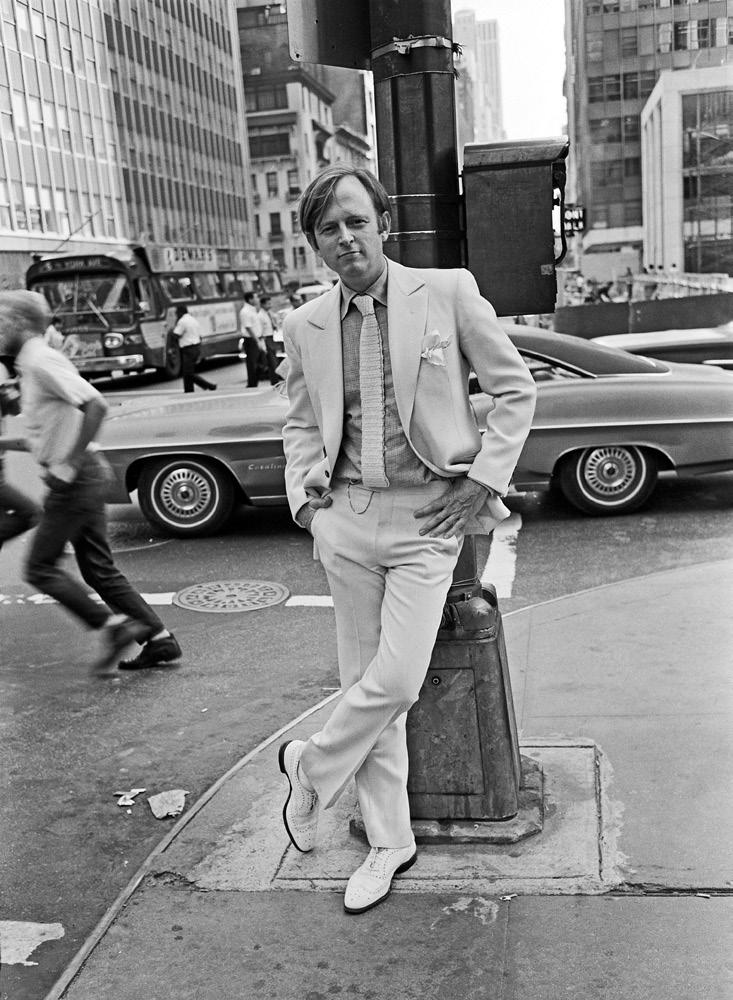

1981 年出版的書籍《From Bauhaus to Our House》並非一本學術的歷史编纂

(historiography),也沒有要提出什麼理

論上的宏大敘事(grand narrative),不逮 包浩斯一百週年便於去年辭世的作者湯姆沃

夫(Tom Wolfe)01,藉由廣泛的知識背景和

敏銳的社會觀察,寫了這本雖篇幅有限、卻 旁徵博引的精彩小說:好讀、耐看、趣味橫 生,值得一口氣讀完!

將近三十年前台灣曾發行中英對照譯本《從 包浩斯到我們的房子》,選配 Alan Dunn 的 《Architecture observed(1971)》漫畫 也相得益彰,但卻沒有得到應有的注目,所 幸這本小冊子(book-length essay)歷久彌 新,在包浩斯創建百年的歷史機會上,必須 多說兩句(本文引用書中圖片時翻譯會加上 引號並標註頁碼,筆者以紐約出版社 Farrar, Straus & Giroux 於 1981 年在美國第七刷 的版本為準)。儘管這位堪稱新新聞(New

—— Gertrude Stein, 1922

01 �用一��在 1968 年, ���六零年代 New Journalism 裡����力的那一年拍的照�,呼�當� 巴黎���月�暴的思潮 Soyons réalistes, exigeons l� impossible(Be realistic, demand the impossible), �開一點��的�念和�錄。

42 世紀 包浩斯

/圖

Journalism)之父的紐約知名藝術評論家 像 Rem Koolhaas 一樣幾乎沒有註解地跋扈 寫作,甚至沒有目錄,但唯有這樣的力道, 在 1960 ~ 70 年代風起雲湧的社會運動與 學院反思之後,可以直指 Nikolaus Pevsner 大寫的現代運動(Modern Movement)罩 門,驚醒全球仍然語焉不詳的現代建築徒 子徒孫,抑或──包括持續被強勢文化殖民 的台灣建築圈在內──現代美國建築「模 樣」作為一種風格(the "look" of modern American architecture as a style)的皈依信 徒。

Tom Wolfe 在美國耶魯大學的博士論文題 目為ᅠ《ᅠThe League of American Writers: Communist Organizational Activity Among American Writers, 1929-1942(1957)》, 他對那個歐陸現代建築(師)「流亡」到美

國方興未艾的年代是清楚的,甚至早在 1975 便以《The Painted Word(1975)》對藝

術家集體菁英主義的功利文化陋習開了第一 槍。 Peter Blake 的《 Form Follows Fiasco (1977)》無獨有偶,Wolfe 這本榮登全美

暢銷書排行榜裡的反派(villain)換成了建築

師,指名道姓下「圍場建築師(compound architect)」的命題便由此展開,現代建築 當然是打團體戰的!照本宣科的幾位大師固 然重要,但我們認識他們的方式,才是要害。

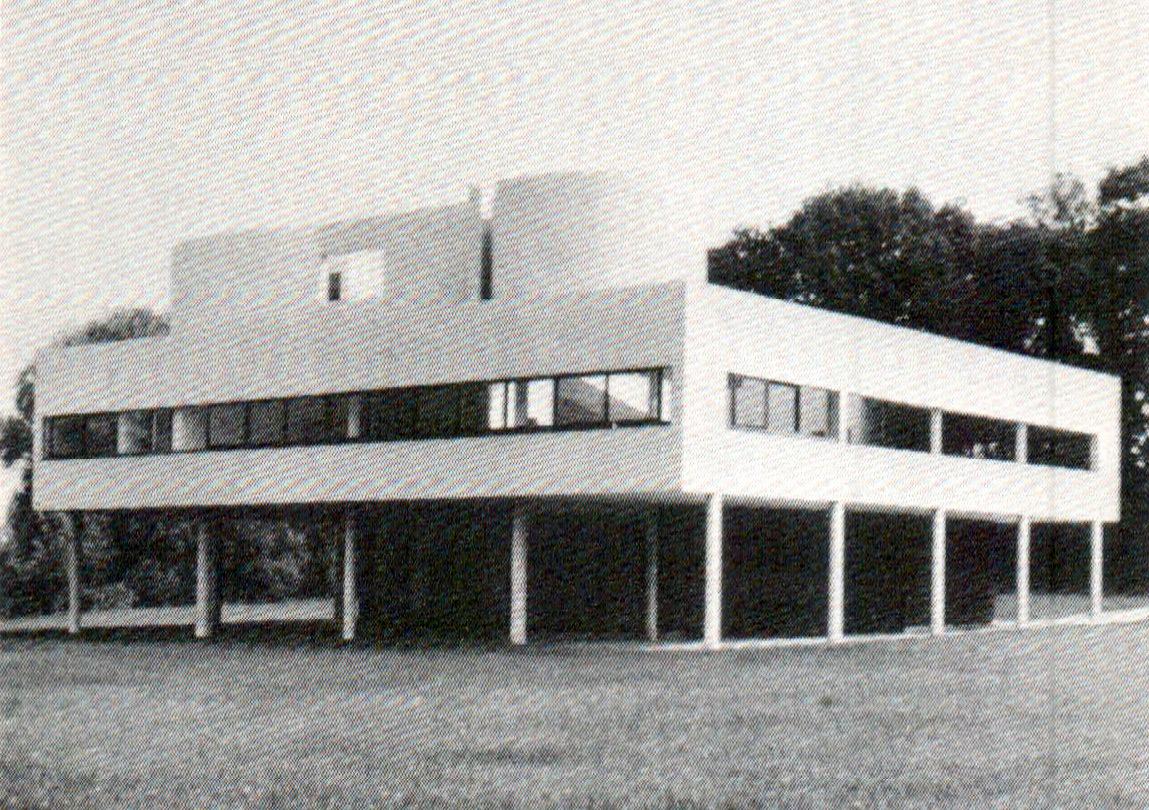

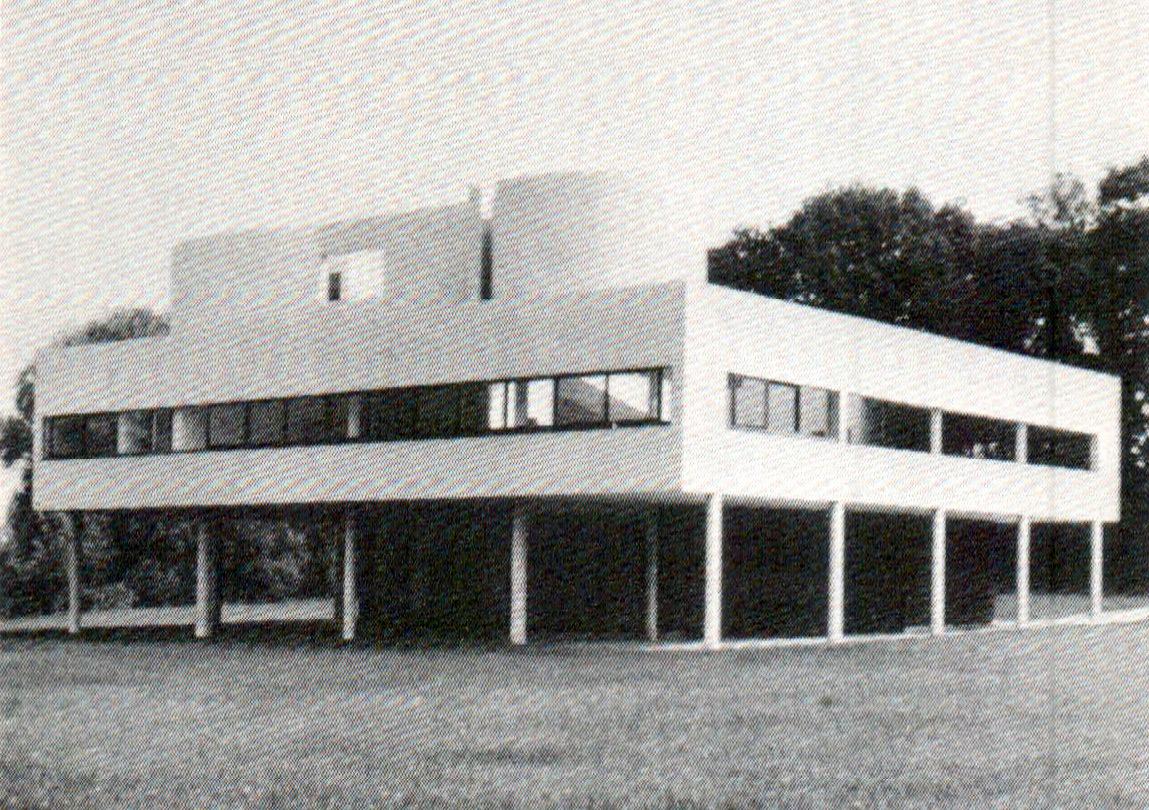

不假思索地背誦現代建築四大天王、琅琅 上口柯比意建築五點ᅠ02 03,這些盛世美利

堅版本的盒子論述(Pax Americana's boxy discourse)、任 Wolfe 宰割的砧板魚肉, 作為美國八零年代以降、後現代主義攻擊砲 火下的殖民地情節(colonial complex)之 遺留,不無道理,事實上早在 1920 年代以

02 「Le Corbusier 的 Villa Savoye。平�頂、��立面、白� �泥以�『基�(pilings /柯��用來��樓板���挑�的 ��構件 pilotis)』;不是『��』�為那是個布爾��(中� ��的��� bourgeois)��」(p.25)

03 「��主義者(Mr. Purism)Le Corbusier,�向大��� �何當個不用���的知���師,在���裡�成了��城� (Radiant City)」(p.29)

43

( social archaeologist ), Tom Wolfe 出 這本書不是要對抗當時早已被六、七零 年代為後現代主義鳴鑼開道的專業者⸺ 舉凡規劃師 Kevin Lynch《 The Image of the City(1960)》、運動家 Jane Jacobs

《 The Death and Life of Great American Cities(1961)》、建築師 Robert Venturi《 Complexity and Contradiction in Architecture

(1966)》、理論家 Charles Moore《 Body, Memory and Architecture ( 1977 )》、 工程師 Christopher Alexander《 A Pattern Language(1977)》等──掃進歷史垃圾堆 (大寫的)Modern Architecture。

Sam Lubell 在〈 Architects can still learn from Tom Wolfe(2018)〉一文中用字

精準,他真正的對手應該是 Modernist architecture:長得像現代建築(小寫的) 建築,多麼有敏感度的提法!盒子只是折 衷的楔子,自 15 世紀文藝復興開啟的去 04 「���路(Rue de Regret): �國紐�的�路上成 排的��式玻��大樓(Row after Mies van der row of glass boxes), 一棟棟���十�的勞工�宅(worker housing)」(p.4)

前就已經根深蒂固,而在他書裡盤點的六十 年間只是越演越烈。它們的設計過程與社 會效果,有賴雋永的艾菲爾篇章裡 Roland Barthes 所謂建築是夢想(烏托邦的表達) 與功能(求方便的手段)之雙向運動(double movement)那樣擲地有聲的理論假說,強 調物質條件匱乏下包浩斯信眾尋求加持護 體的機能學和幾何學(functionalism and geometricism),提供解秘光線。

從事美國文化研究的一流高手 Albert Bergesen,在 1983 稱他為社會考古學家

05 「�國��里��路易� Pruitt-Igoe Housing Project 在 1972 年 7 月 15 日的�果,�們����共�宅(public housing)�了可行��」(p.81)

44

歷史人文主義,在歐洲城市中浮現,由貴 族、教會、或是國家的贊助者角色支持的 名流藝術家─建築師(artist-architect)將 建築「物」純粹作為客體(object、或說對 象),僅討論幾何和數學的審美前提下,

Colin Rowe 曾用柯比意與帕拉迪歐的比較分 析給過提醒,box 也可以是最清楚的再現形 式(representational form)。方方正正的 它們表面上默不作聲,但 Wolfe 指涉的係後 面嘰嘰喳喳講個不停的機構(institution、或 說制度):源自啟蒙主義普同價值、資本主 義社會發展、以及公共媒體支持的文化菁英 角色,以致於北美現代建築史論述(modern architectural discourse)個人化英雄傳記 的歷史寫作之習癖:譬如密斯的帷幕牆技 術、柯比意的理想城市、葛羅培斯的社會工 程,他們是當今全球化年代為資本與媒體所 偶像化的明星建築師(iconic starchitects) 前世的現代傳奇(the modern legend of previous incarnation),「再現」的是一種 生產方式(Glass Box)、也可能是一個專業 學院(Yale Box)。

哈佛設計學院(Graduate School of Design, GSD)在 2006 年舉辦 Beyond The Harvard Box 座談與展覽其來有自,怎麼可能沒有吸

收 Tom Wolfe 叛逆的基進養份?進步的學術 單位偶有自覺,實屬可貴的反省力量。

茲此,Henri Lefebvre 的空間生產理論概念 產生作用:空間不(只)是設計的結果,反 而是權力、也是社會的文化形式,銘刻在物 理維度上的資源分配。Wolfe 唯恐天下不亂 的銳利筆鋒(bittersweet hyperbole)既能 是理論假說、亦劍指建築效果:昭然若揭, 徒留形式,或更準確地說:現代形式的包浩 斯風格化(Bauhaus stylisation of modern

forms),所有弭平階級的進步價值橫越大西 洋後都被消音,為一個資本主義美國消費社 會對於零度建築商品化的期待所俘虜。

可惜 Wolfe 沒有點破的是現代建築係現代社 會(modern society)運作時現實基礎的一

面鏡子,琢磨再三後反射出西方文化底蘊中 現代性(modernity)的幾項特質:專家主導、 理論根據、技術控制、邏輯解方、以及如此 得出之方案將具普世價值的因果假設。

所以紐約曼哈頓的辦公大樓和新德里的製 鞋工廠皆然,同樣可以適用於預鑄好的材 料構件和模矩化的標準單元,誠然是 oh-so utilitarian !不發言的零度建築下異化空間 (alienated space)本身就是值得精緻化的 商品,尚且二十世紀的各路先鋒派(Avant-

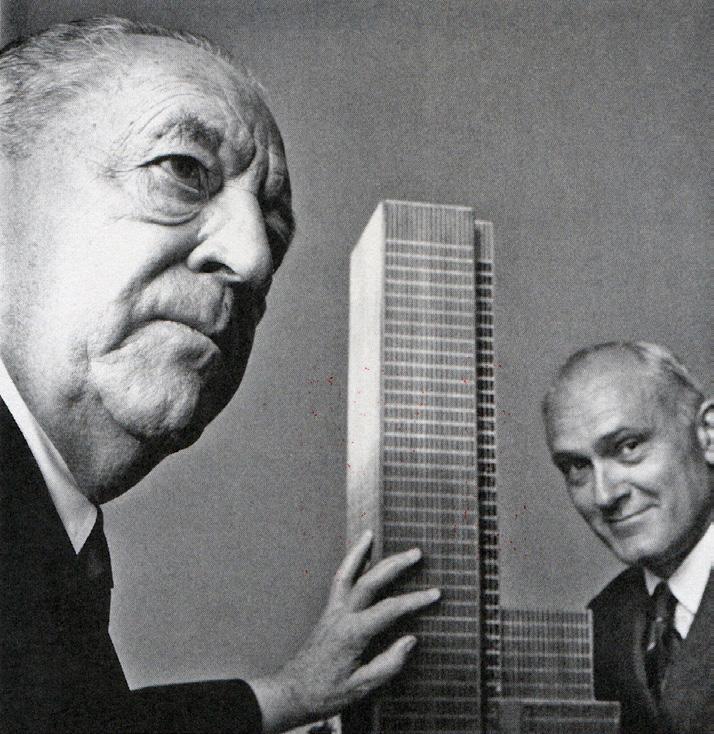

06 「Ludwig Mies van der Rohe,二�白�上�,�把大半個 �國塞�了�國勞工�宅的���(worker-housing cubes)裡」 (p.47)

45

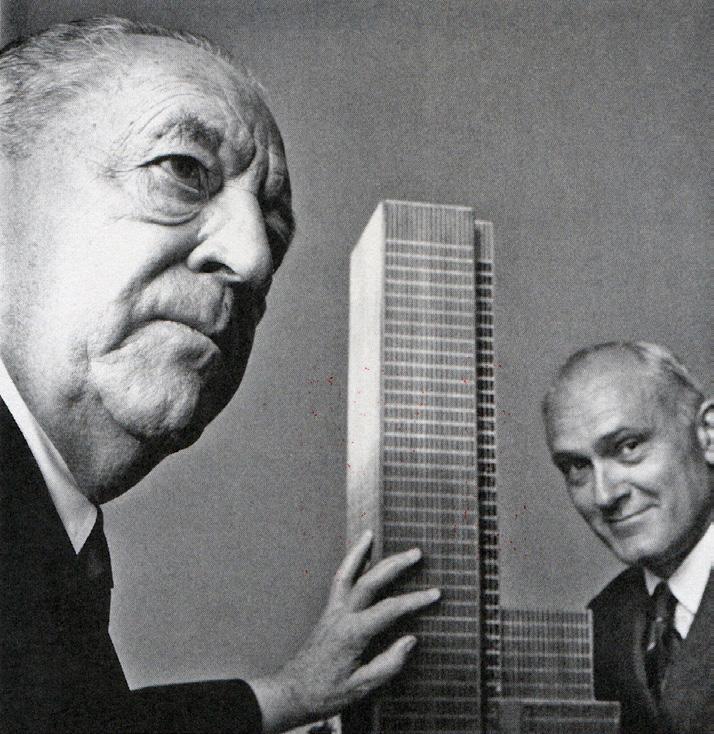

07 Mies van der Rohe 和 Philip Johnson � 1955 在 紐��們的��大�(Seagram Building)�型面�

��。Manfredo Tafuri 在《Architecture and Utopia (1973)》��的�價是�由(��生活��的)�� 以��失敗(exist by means of their own death)。

garde、或說前衛運動)藝術領域事實上也 都難逃這樣的宿命,書裡 Wolfe 對於紙上建 築(drawing board architecture)的揶揄也 就顯得並不為過。

詩人 Gertrude Stein 在 1922 作品〈Sacred Emily〉裡那句穿針引線的「Rose is a rose is a rose is a rose」就是現代性的經驗(the experience of modernity)之暗諷:房子就 是房子,居住的機器(machines for living) 只是「欲加之罪」,打著包浩斯旗幟的現代 建築師(modern architect)們何患無辭? 充其量竟是現代社會的理性幫派。

指點(後)現代建築的權威殊榮,沒有受 過建築(史)訓練的 Tom Wolfe 字裡行間

本來就不是針對設計語彙或者技術議題發 言,反而是人民生活與專業實踐在現代生活 (modern life)中的緊張關係。

Paul Goldberger 於該書出版同年便在 New York Times 上發表書評,巧妙地比喻 Wolfe 沒有那雙看得見的眼睛(Le Corbusier's "eyes that do not see" in 《 Vers une Architecture(1923)》),但有內建一雙

超級雷達的耳朵,所以 Mies van der Rohe 的 Seagram Building 不過是他力求放諸四

海皆準的「國際式樣現代主義(International Style modernism)」原型(prototype)之 一,玻璃帷幕成為工作場所的非語言符號, 永遠不是件獨一無二的偉大的藝術品ᅠ06 07。

看來 Wolfe 要提醒美國的讀者們(以及 美國建築教育的各國使節),他們跟現代

From Bauhaus to whose house ?一切感性 的東西都煙消雲散了ᅠ04 05 !

然而話說回來,無心戀棧像 Charles Jencks

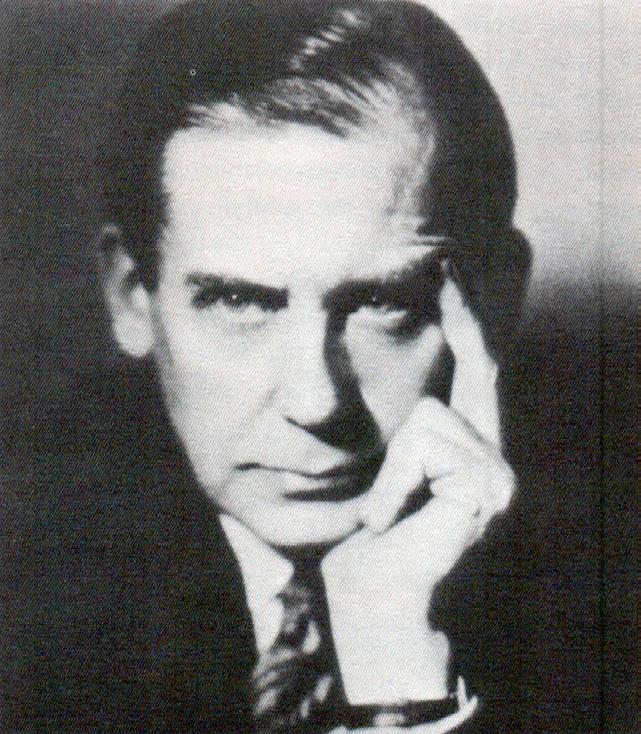

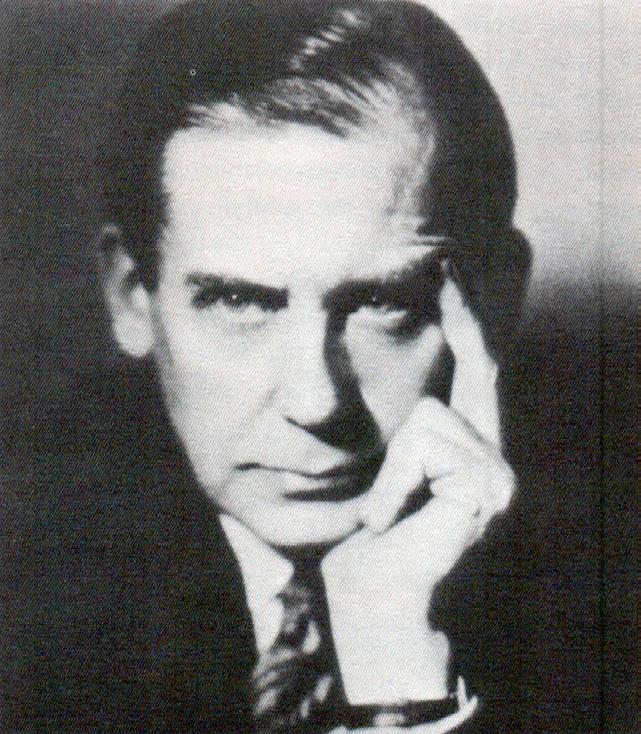

08 「�王�(Silver Prince)Walter Gropius, 頭�白�上�。年輕的��師們����在�門下 ��:其中���,例� Philip Johnson,��了 數十年�����來」(p.11)

46

09 「 包 浩�:Walter Gropius �自� �的�場(the compound), ��從 �瑪(Weimar)在 1925 年����� (Dessau)��」(p.13)

主義者玩的是零和遊戲。從德國 Bauhaus 「進口」來的大師、書裡的幾位白色上帝

(White God)從來沒有、也在被機構化 (institutionalised)的那一刻起就無法像 他們當年口號說的「從零開始(starting from zero)」,不教歷史課的他們卻不得 不淌歷史定位的渾水,最好的辦法就是讓 歷史從他們開始ᅠ08 09。有鑑於此,Henry Russell Hitchcock 和 Philip Johnson 尾隨

Walter Gropius《Internationale Architektur (1925)》命名的《The International Style

(1932)》一書,副標題硬是比書名還高

調:Architecture since 1922 ! Frank Lloyd Wright 在他們眼裡頂多是「半現代(halfmodern)」ᅠ10 11。

無奈的是,偏偏韓戰美援下的我們理所當 然地接受這些空幻的精神出路,將 Fredric Jameson 對前述 Roland Barthes 理論干

預後、所謂的白色/漂白寫作(white/ bleached writing)奉為圭臬,至今不渝。

最後拉高一點抽象的思考層次,回顧 Michel Foucault 在方法論上反思權力的空間化 (spatialization of power)之歷史過程, 對於我們在百年後重新回溯包浩斯傳說 (saga)之際能有什麼啟發? 1919 於威 瑪創校時的包浩斯宣言(Programm des Staatlichen Bauhauses in Weimar)中 Lyonel Feininger 那幅中世紀教堂 Kathedrale 與工 寮的版畫旨在區別與文藝復興時期達文西維 特魯威人(Vitruvian Man)一人獨大截然不 同的聚眾營造之匿名成就ᅠ12。

「de-sign」本身正是這個脈絡下的命題, 但「design-er」到了美國已經變調卻是 不爭的事實,當今學術界對於美國包浩斯 (American Bauhaus)、哈佛包浩斯(Harvard

47

Bauhaus)都已經是不陌生的專用詞彙,與 東亞國家為伍、經由美國認識包浩斯的我們 無須避嫌,惟須有所自覺。

在歐洲他們原本要抹除階級,工法和材料旨 在建構均質大同的烏托邦社會,到了美國 卻只剩形式,變相打造出另一個階級(儘 管也重創了 Beaux-Arts 的象牙塔堡壘)。

Tom Wolfe 在書裡極盡諷刺(sarcasm) 之能事,導致對許多重要作品、譬如 Louis Kahn 的批評有失公允,但那是為彰顯盛世 美利堅版本的「學院包浩斯(academicised Bauhaus)」菁英主義(elitism)之代價。

Reyner Banham 曾在〈The Scandalous Story of Architecture in America(1982)〉一文中 揭曉主體性缺席下、與客體層次斷裂的建築 形式之國際化(也就是大寫的 International Style)危機。過程中,theoryspeak 終究只 是 archibabble,伴隨著龐大的資本挹注與 物質支持,意象化了的意識形態(imaged ideology)遂成他者/他國(other/ foreign;儘管 Wolfe 著墨美國經驗)建築師

引以為榮、業主寄予無限進步想像的設計措 辭(design rhetoric),然已遑論烏托邦時 代精神(Zeitgeist)。

試想,現代建築到了⸺根本上,還是藉由 中國大陸從美國搬回到了⸺我們會是什 麼?已經是第幾代的大師? Le Corbusier 《邁向(新?)建築》是第幾刷的聖經?世

48

10 「Frank Lloyd Wright � 1906 年在���的 Robie House,��目中����(Prairie Style)和���國��的��樣�。��作�吧,�吧……」(Wolfe,1981,p.51)

11 「大� 1935 年�的 Frank Lloyd Wright, �眺� ��國��的未來,�看見了 Walter Gropius 的�,� 並不����」(Wolfe,1981,p.53)

12 �瑪�期 Bauhaus � 1919 年 4 月成立,�������說

�由首��� Walter Gropius 主�,�頁��的封面是�國畫

� Lyonel Feininger 的黑白木��畫,用���堂����的圖

��徵�浩���中��工�(craft guild)的協作�助��: total work of art(Gesamtkunstwerk)。

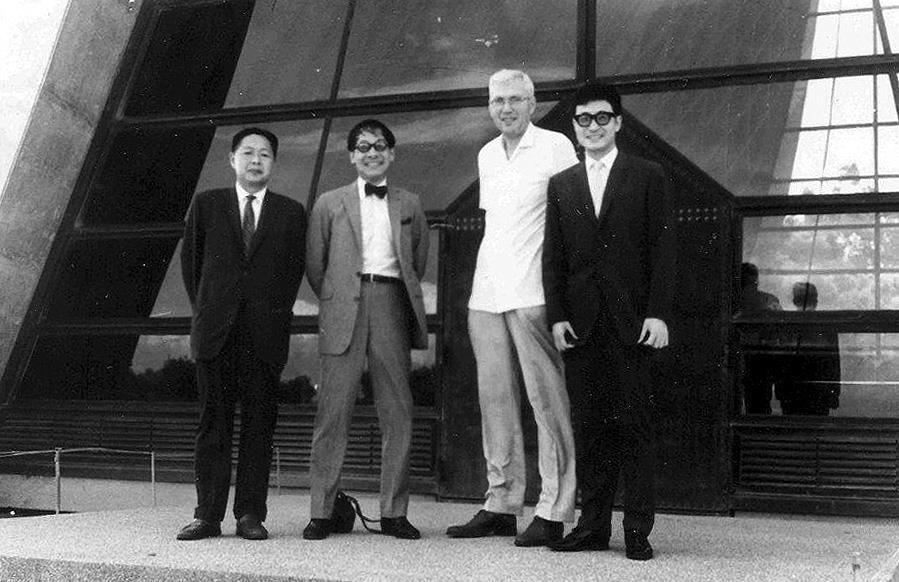

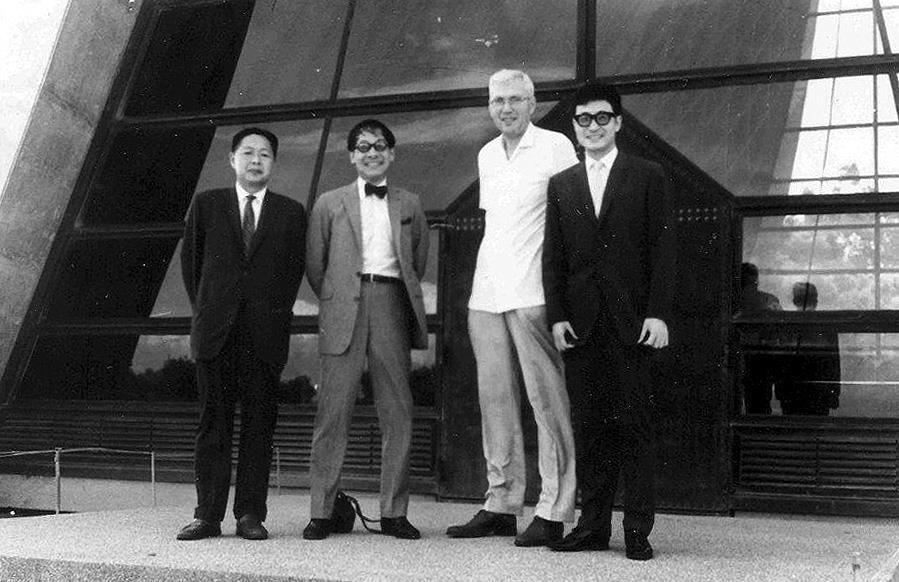

13 貝聿�� 1963 年 11 月為路思義�堂落成� 用來�,那是��一參�開�典禮的東�大�� ���,入�的�括當��������來�� 陳其�(��堂主���者�一)����主� 一�的���。

界大戰且讓貝聿銘有「榮幸」親炙 Walter Gropius 的「現代血統」, 但知識菁英移植(transplant)的 只是文化折衷的形式表演。在冷戰 年代稱為自由中國(Free China) 的台灣,貝氏真正要的卻是最沒有 鄉愁、跟東海其它房子(“現代/ 新”中國建築?)都不一樣的路思 義教堂ᅠ13,而我們奢談他為「最 後一位現代建築大師」、並非一一

援引 Wolfe 書裡對 Philip Johnson 的梗⸺Mies van der Pei ?

還需要 Wolfe 們。

“This double movement is a profound one: architecture is always dream and function, expression of a utopia and instrument of a convenience.”

Roland Barthes, 1964

49