No100

October 十 月號

2023.10

NT$120

Cover Story | 空間 × 文學 | 建築寫作 課程專刊

2023 學學 | 空間 × 文學 | 建築寫作的設計與構築 / 草圖 看見建築的一種方式:洛杉磯檔案館/等待王 子親吻的公主 高雄銀座 / ⼩小城故事多11 斜貫古道

第一城⸺南屯 / 談連接、接生 術科考試追溯補遺Ⅲ

很不容易!

《放築塾代誌》居然發行達 100 期了!跌跌 撞撞克服了許多困難,也經歷許多催稿、趕 稿的日子,不可思議,我們居然辦到了!

讀者及各方的幫助,在此要致上特別的感謝! 你們的支持與鼓勵是我們一路走來的動力。

本期重中之重,由責任編輯張晉維博士⸺ 恭喜他通過博士學位考試⸺擇優刊載他 在學學國際文化創意事業股份有限公司(簡 稱學學)第二年開設【空間 × 文學|建築寫 作的設計與構築】課堂上,三篇年輕建築人 練筆有成、擲地有聲的書寫文章。

蕭瑜萱是逢甲建築五年級的大學生,因緣際 會到日本一年,開啟她走讀磯崎新,探索在 大分、群馬、水戶三個作品,剖析建築師如何 找到方法來掙脫困住自己原罪般的末世意 識,化悲憤為力量的世界主義。

蔡寧是高雄大學建築系講師、成大博士候選 人,從肉眼、物眼、意眼透過「東海大學衛理 會館」解讀陳其寬如何在這棟建築裡,猶如 一幅抽象畫地從物理空間、到體驗空間、再 到藝術空間與他個人成長經歷互為印證的 設計堂奧。

我曾有幸於臺北工業專科學校(簡稱臺北工

專,今臺北科技大學)擔任助教時與就讀東 海大學建築研究所期間受教於陳其寬,親聆 先生述及於印緬戰區搭乘運輸機,途經翻 轉時窗外山河景緻也連續翻轉變形,非在水 平線上視角所能框限,因而開啟其以不同視 角、視野觀看世界之契機,想必當立體主義 盛行、巴勃羅•畢卡索等名家當道以降,亦 對早慧而善感的陳先生有所觸發。

蔡采靜是自由工作者,對深居簡出的大內高 手彼得•祖姆托在挪威阿爾曼娜朱維特鋅 礦博物館如何以「氛圍」打動自己、打動世 人的細膩觀察令人刮目,她筆下那位像作曲 家般地進行建築創作、營造空間當中非比尋 常的時間品質之「建築神秘人」,唯有親自 去體驗與感動。

三人的建築寫作都深具詩意,值得反覆咀嚼、 領略再三。

廖偉立建築師《草圖⸺看見建築的一種方 式:洛杉磯檔案館》圖釋洛杉磯檔案館尋求 與周圍環境緊密互動的努力,意圖使生活其 間的人們,產生地方感、生活感、存在感,且 不斷地持續發射強烈的訊息與時間,力求和 空間不停地對話。

魚夫《等待王子親吻的公主⸺高雄銀座》 一文探索高雄銀座所在的地區之前世今生 未來,高雄七賢三路與五福四路轉角口的三 角窗自 1920 年代起就迭有建設,做為民間 商業設施,但命運多舛始終未曾大紅大紫, 如今仍好比等待王子親吻的公主,盼望著新 生的樂章。

建築人魏廷羽撰《小城故事多 11 斜貫古道 第一城⸺南屯》,訴說當地如何因交通崛 起,又如何因交通而沒落,卻也在蒙塵的靜 止歲月中保有其原始的發展脈絡,可一窺其 原始空間面貌。

總編輯

2

編者的話

目錄

空間 × 文學 04 2023 學學|空間 × 文學|建築寫作的設計與構築

10 起於末世,終於人世 ⸺走讀磯崎新,末世論在大分、群馬與水戶

18 以 「肉眼、物眼、意眼」

重新凝視東海大學衛理會館:陳其寬的抽象與意象

26 合奏、序曲、氣韻、共鳴 ⸺彼得.祖姆托的挪威首部曲:阿爾曼納朱維特鋅礦博物館

品建築

36 草圖⸺看見建築的一種方式:洛杉磯檔案館

魚夫繪葉 40 等待王子親吻的公主⸺高雄銀座

歷史台灣 44 小城故事多 11 斜貫古道第一城⸺南屯

迴響 50 北台灣行腳心得

設敷解題 52 談連接、接生⸺術科考試追溯補遺Ⅲ

案例解析 58 蓋蒂中心 Ⅴ

放築塾代誌

總編輯 陳明城│編輯顧問 謝偉士ᅠ許智喬ᅠ蕭志中ᅠ江支健ᅠ吳春籃│美術編輯 凃邑思│行銷企劃 江博玲│發行單位 放築塾創意行銷有限公司│

電話 02-3322-1112 │地址 10059 台北市中正區新生南路一段 54 巷 18 號│信箱 funmatter.54@gmail.com │創辦人 陳明城│總經銷商 聯華

書報社│印刷 煜量企業有限公司│封面圖片 放築塾代誌

出版日期/ 2023 年 10 月│售價/新台幣 120 元│中華郵政台北雜字第 2117 號執照登記為雜誌交寄

本刊所載內容之版權為本刊所有,非經本刊同意不得做任何形式之轉載或複製

3

2023學學

| 空間 × 文學 | 建築寫作的設計與構築

2023 Xue Xue | S pace × Literature | Design and Composition of Architectural Writing

專刊導讀

Special Issue: An Introduction

寫作/寫做⸺第二屆【空間 × 文學|建築寫作的設計與構築】之我見

Writing/ Authoring—“Space × Literature: Design and Composition of Architectural Writing” 2.0 in My Opinion

張晉維 博士 1 /建築史學者、評論作家、策展人

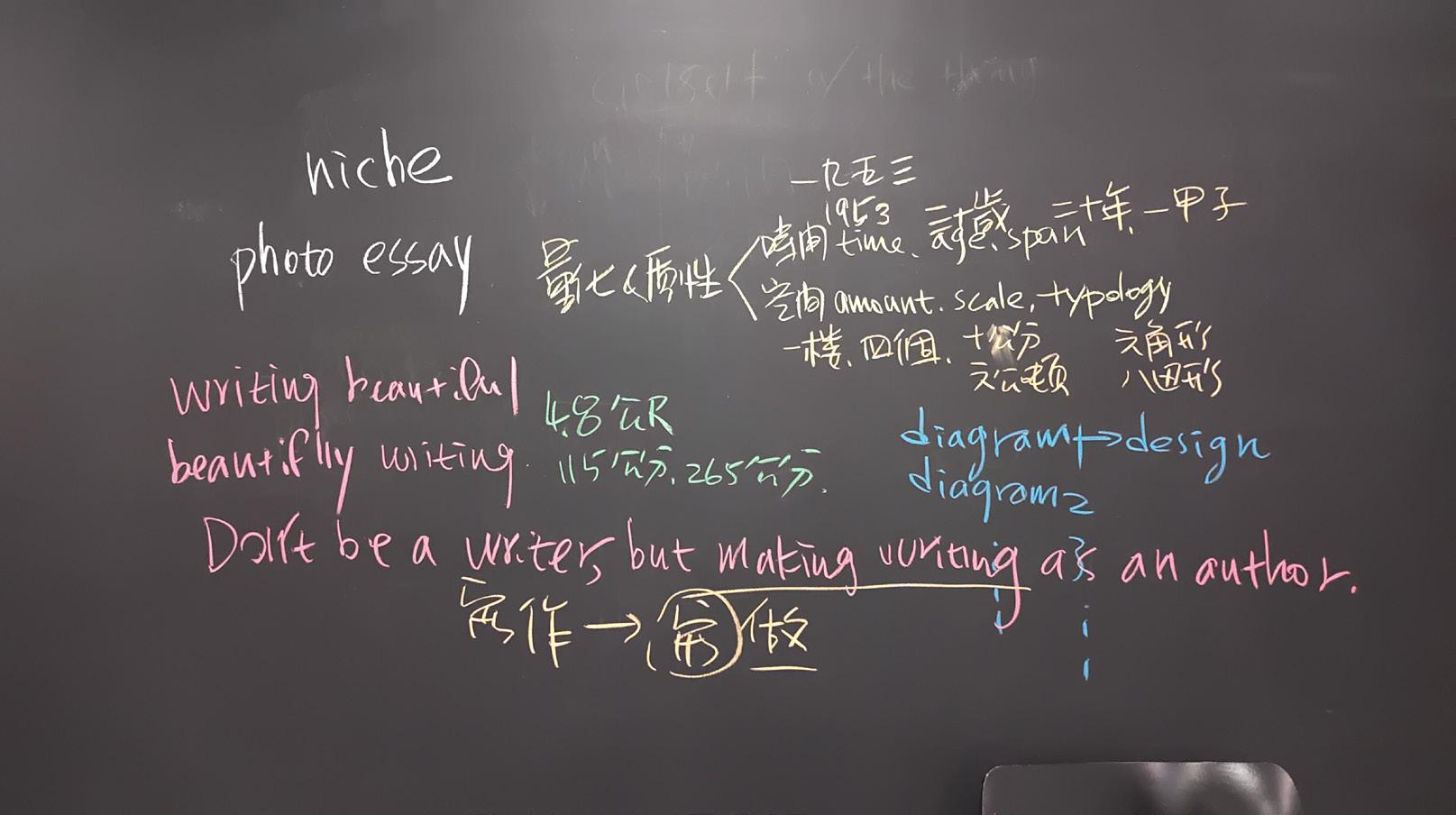

“Don’t be a writer, but make writing as an author.” –Chin-Wei Chang, 2023

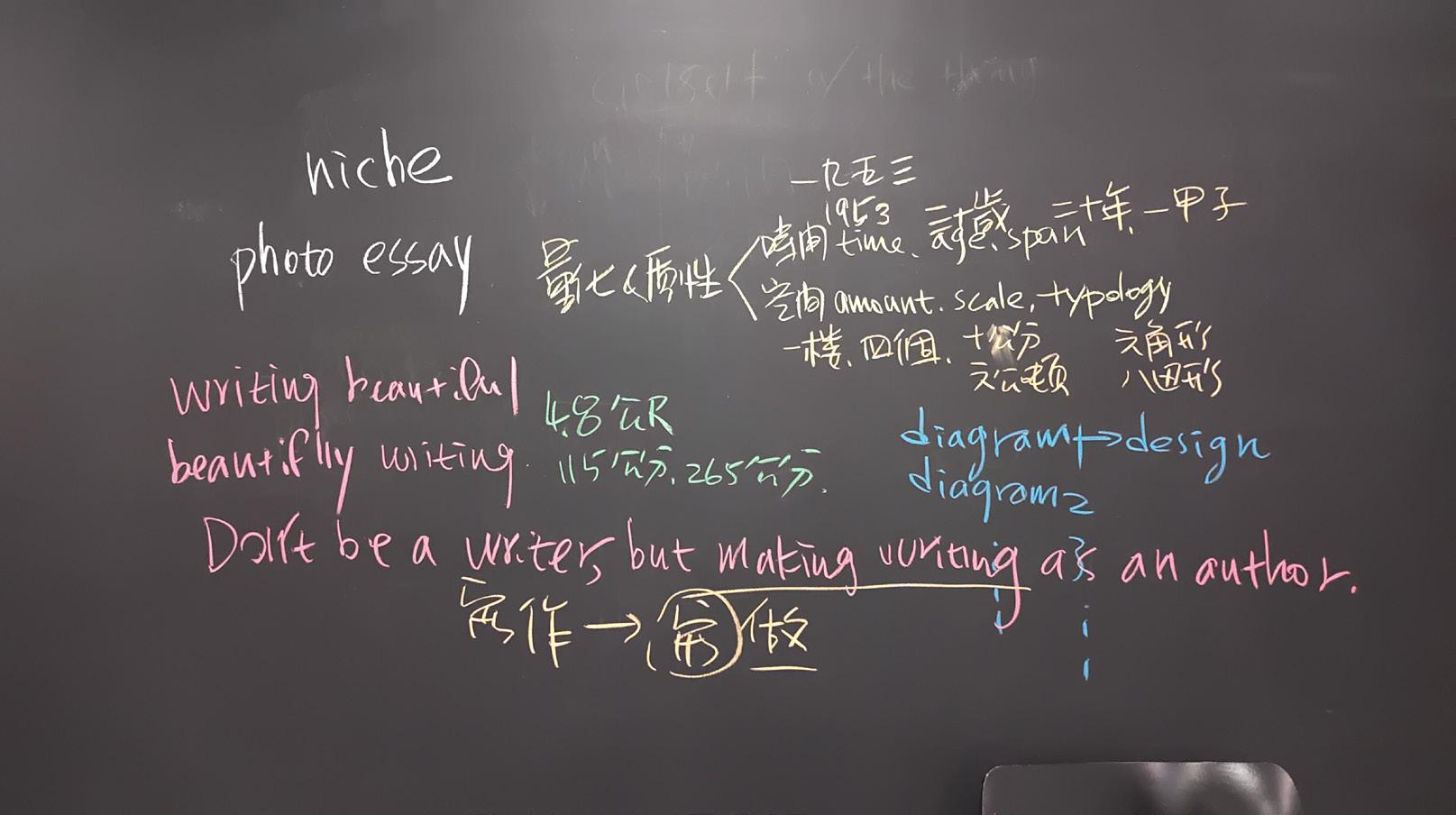

延續去年學學國際文化創意事業股份有限公司(簡稱學學)執行長鄭章鉅的邀請,我在今年 07/18–08/29 再度開設為期六週的【空間 × 文學|建築寫作的設計與構築】課程。第二屆實體參 加以及線上與會的海內外學員共計十六名,由學務主任陳品如擔任教學助理。

每週二晚間 19:30–21:30 的課堂上,我以「 5W1H 」為經、人事時地物為緯,循序展開,漸進針對 「 WHO /人:建築師的故事與形式、 WHY /事:建案的量化與質性資料、 WHEN /時:環境的

時間與空間因素、 WHERE /地:基地的潛力與限制、 WHAT /物:寫作的潤飾與調控」授課,分

享自己這些年來筆耕建築史論與建築評論的文本和經驗,以及寫作 包含思考「寫作」本身 的策略和方法。

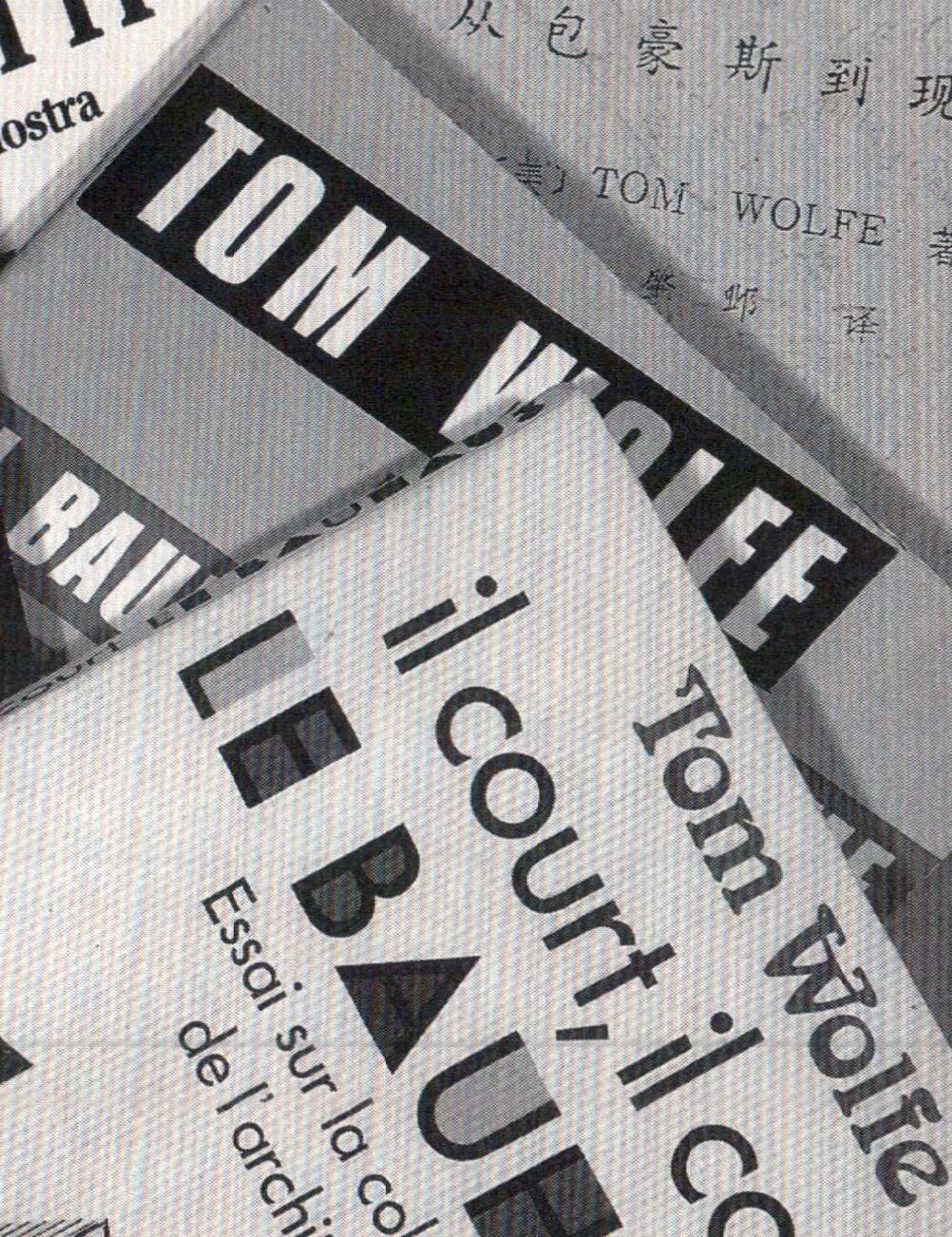

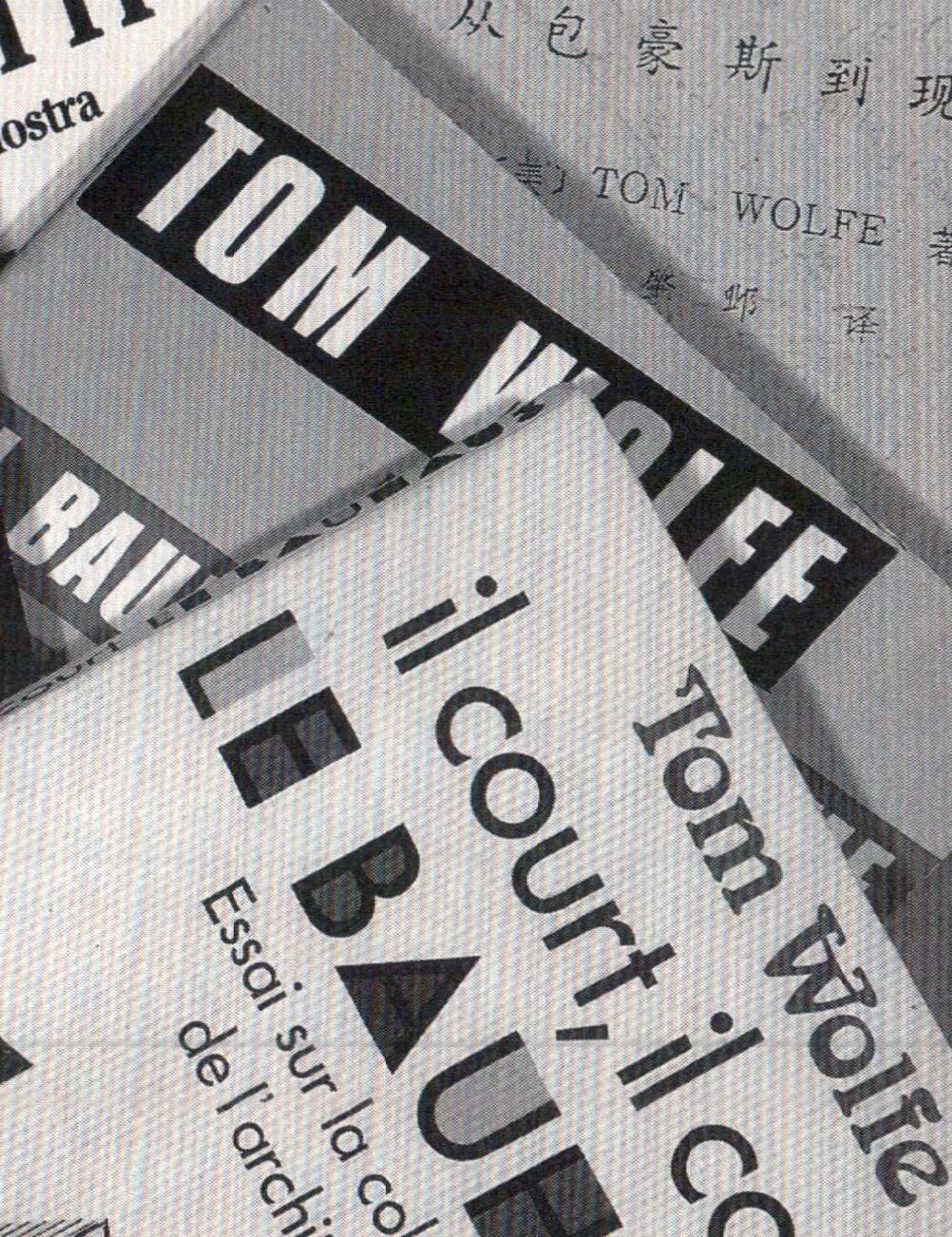

結業後從學員作品中擇優在本期《放築塾代誌》以專刊( Special Issue )方式發行特別報導 2,是 這門課最重要的核心價值。專注的寫作在這個時代是並不容易且可貴的,相較於過去,如今資訊量 來得又快又多,卻也讓人漸漸失去瞭解一件事的深度之能力。面對空間的文化形式,難道建築寫作 不是一種設計和構築?

眼看臺灣的建築(師)作品已經踏上國際舞台,期許我們的建築出版有朝一日也能脫離實績集錦、 旅遊指南、抑或明星建築師的舒適圈,銘刻出足以受到各方重視與借鑒的真知和創見,引發書評議 論,甚至翻譯成其它語言,能夠經由建築寫作和世界有更多的溝通。

4 ×

真實的出版經驗始自全部學員從一開始就投入寫作的練習,依個人旨趣選擇建築師和其代表作,搭 配課程進度每週進行書寫,並在最後一堂課「 HOW /寫:完稿與出版」前夕交件,約莫收到近三 分之一的投稿,由我和客座評審吳耀庭 3 共同評閱,最後遴選出在完成度、成熟度、鑑別度三方面 最突出的三件作品:有個性活潑文字卻很黑暗的大學生、有從事學術研究措詞嚴謹的博士生、也有 再次提筆的自由撰稿人,分別是討論磯崎新(いそざき あらた)、陳其寬和彼得・卒姆托( Peter Zumthor )的文章,配圖多為自行拍攝。

舉凡上開名家都不差再多、或少一篇評論文字,因此我從頭要求三位作者給新作不同以往的觀察立 場,務必錨定自己的守備位置⸺我稱之為 利基( niche ) ⸺方能投稿,譬如強調磯崎新根植戰 後末日意識的建築意志如何在當代亂世中賦予人類希望、重申陳其寬在肉眼、物眼、意眼與的觀察 層次怎由白牆虛實演繹空間的抽象畫、揭露建築界神秘人卒姆托在挪威廢棄礦區初試啼聲的氛圍與 意境。他們有效地將抽象的悲劇性、透明性、音樂性主題在有限的篇幅中傳達給讀者的成果,歸功 於言簡意賅⸺影與暗/創世紀/柏拉圖立體;肉眼/物眼/意眼/抽象畫;合奏/序曲/氣韻/ 共鳴⸺卻不失文學語境的子題。

除了按照逐週指點、磨練上述鎔鑄於石的理論嘗試之外,我還建議每位學員替自己的平面「策展」 架構添加迂迴表意的立體「景深」:最不日本的日本建築師如何詮釋建築中的日本性( Japanness )?身兼建築師與藝術家(畫家)的空間專業者如何在以機能主義為言辭主張的現代建築論述 當中自我歷史定位?東方節氣、意境、整全性的五度空間建築( 5-dimensional architecture )難 道與西方技術與結構的/倫理的( technology and structural/ moral approach )取向之建築形式

主義莫衷一是?

在緊接著翻閱課程講義、三篇專刊文章之前,我想到在結業式上跟學員們共勉的期許:「重點不在 於你寫了什麼,而在於你怎麼(為什麼)寫作?」其實,上引那些建築評論的分析性假說(如果

註 1 �國倫�大����巴�雷�������歷史�理論�士,�國��大���理�������������������留���金 ��攻��士���,����������良碩士論�(��歷史�理論�門),並����國�����事������司��� �內���師兼�務�劃�目�研���中�������史��構史��浩�在����大陸�國���戰��間論����師�踐 專題,以���理論���領域研������論��作����成基��科相�領域�已�數�中���作����國��國和兩岸 ��書����或專�期刊,且��受�從事�內��������以�論����主�工作�

註 2 其������未入�的�員作品,�修��������;以�,�一�間�不可�力���(����員�括��⻄�����浪 �����國��的�員,�數��差或工作��������)爾���的�員作品,��������期�,����在��的《� ��代�》��陸�刊�,以��者�

註 3 現為�踐大�������專��師�國立�北科技大����兼��師�東�大����士�瑞士聯�理工��都���碩士�2009 � 2015 年工作���田中�聯���師事務�,參����共工��2020 年���工�參���中����2016 年��「現場的� �史」���料�,2020 年�立「��圖書���」��北北����� 10/12–11/16 在��開�【���行�|���行的��� �劃】,���見�年《���代�》�月�(No. 98)�����

5

有)答案,任務應該屬於讀者。選擇文字工作者成為自身的建築行動( architectural acting of the self ,第四週講義內詳),你、我不該只是變成一個生產文字的勞動者(作者/ writer ),而是邁 向一位把「寫作( writing )」像手工藝般地做( make )出來的「做」者( author ):你是否去過 圖書館調閱古籍求索一手資料?你可曾試圖親自走訪或訪談寫書寫對象?你有沒有為了用字遣詞患 得患失到開始整理筆記?你會不會提早苦惱如果能夠出版第一個要跟誰分享?第二個、第三個……

最後,容我在此分享一位新銳丹麥作家譚雅・馬庫爾( Tanya Markul )的寫作心法:

Don’t write to be liked.

Don’t write to be right.

Don’t write to be understood.

Write to become Emotionally literate, accepting of yourself, and free.

Write to move a culture.

Write a philosophical change. Write to revolutionise your pain.

不要為了討人歡心而寫。

不要為了正確而寫。

不要為了被理解而寫。

為了具有情感素養、

接受自己、

獲得自由 而寫。

為了推動文化而寫。

為了哲思的改變而寫。

為了對自身的痛苦與困頓宣戰而寫。

在那之前,不需要追求寫出美麗的東西(writing beautiful),讓我們一起美麗地寫 做(beautifully making [writing] )!

6

課程提綱

Course Keynotes: An Outline

「寫作的問題是:像馬塞爾·普魯斯特說的, 作家們是在語言當中創造一種新的語言。」

——吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze),1993

2023/07/18 /第一週 WHO /人:建築師的故事與形式

「腳踏車棚是建築物,而林肯大教堂才是建築。」

——尼古拉斯·佩夫斯納(Nikolaus Pevsner),1942

十個建築寫作(7+3)理論方法

詞彙表( Glossary ):根植關鍵字的知識系統

雙元性( Duality ):慣性思考對立/對偶的詞彙、句型與段落

三立( Triad ):旁徵博引至少以三個為基準

標點符號( Punctuation ):破折號、引號、冒號、分號、驚嘆號等多種活用 引述文字( Quotation ):頭尾段落、正文之中的引經據典 補充物( Subsidiary ):翻譯、超譯、註腳

言外之意( Connotation ):弦外之音的運籌帷幄

破格( Abnormality ):以上方法的變形和延伸

改寫( Rephrase ):避免重複的格局

措辭( Parlance ):詞彙表的衍生物

2023/07/25 /第二週 WHY /事:建案的量化與質性資料

「我一生都在嘗試逃離北歐的傳統。

但我意識到,想要逃離自己是很困難的事。」

——斯維勒·費恩(Sverre Fehnin),1999

量化描寫( Specification writing )&質性描述( Qualification description )

時間:日期( Time / Date )、年紀( Age )、跨度( Span )、 etc ……

空間:數量( Amount )、尺度( Scale )、類形( Typology )、 etc ……

量化描寫是質性描述的「證明題」;質性描述是量化描寫的「加分題」。

擬人描繪( Identification portrayal )

張晉維

超越量化與質性的命題,係第三人稱視角下的時間與空間,但「劇本景觀」中沒有人是旁觀者。

7

2023/08/01 /第三週 WHEN /時:環境的時間與空間因素

「說到場所,空間和時間會承擔獨一無二的具體價值; 它們不再是純粹的數學抽象或美學問題, 它們取得一種身分,變成我們存在的一個參照點。」

——皮耶・馮麥斯(PierrevonMeiss),1990

年表之後, 配置 歷史和理論準備,為寫作的 平面 加上蘊含時代景深的 立面 與 剖面,

以及來自「無形景觀」的真知灼見,透視建築背後不為人知的脈絡涵構。

2023/08/08 /父親節停課一次

2023/08/15 /第四週 WHERE /地:基地的潛力與限制

「人類宏偉的詩篇、建築和鉅作不會再修建起來, 而是要印刷出來。」

——維克多·雨果(Victor Hugo),1831

8

我不傾向將「 landscape 」譯為「地景」,它只說明下列第一個維度的景觀,亦即提供 建築物物質基礎的建築物基地( site ),僅涉及可見的自然。寫作的基地( venue )是

從觀點出發,多重複合的景觀維度才能貼近寫作的真實,同時具有操作性的可能。建 築寫作至少囊括以下四個維度,在執行它們的時候,作者已經置身第五個當中。

有形景觀( Visible Landscape ):自然條件(物理變化)

被動景觀( Passive Landscape ):文化差異(客觀的主體性)

主動景觀( Active Landscape ):情感投射(主觀的客體性)

無形景觀( Invisible Landscape ):政治經濟學(化學變化)

劇本景觀( Place-making Landscape ):自身的建築行動(非建築的自身行動)

2023/08/22 /第五週 WHAT /物:寫作的潤飾與調控

2023/08/25 / 2023 《放築塾代誌》十月號專刊截稿

2023/08/29 /第六週 HOW /寫:完稿與出版

「我喜歡英國史。我有很多卷,但除了第一卷我都不讀。

即便如此,在第一卷中我也只讀前三、四章,因為我的目的是能讀到第零卷,還沒 有被寫出來的那一卷。

有這樣的想法說也奇怪,但在實現的過程中,一個人的心靈才能夠回到對萬物開始 有所感受的那一刻,而第一個感覺到的是美。

不是美的什麼東西,就是美本身而已,那是完美和諧的氣氛。」

——路易斯‧康(Louis Kahn),1972

9

2023學學

| 空間 × 文學 | 建築寫作的設計與構築

2023 Xue Xue | Space × Literature | Design and Composition of Architectural Writing

教學後記

Course Teaching: A Postscript

「拜」疫情大勢的視訊科技所趨,這兩屆【空間 × 文學|建築寫作的設計與構築】臥虎藏龍的學 員們來自全台各地與海外,但也因此以三篇優選為規範的專刊難免其它佳作的遺珠之憾:留學西班 牙瓦倫西亞的張宸馨畢業後加入由建築師法布里奇奧・巴羅茲( Fabrizio Barozzi )與阿爾伯托・

貝伊加( Alberto Veiga )於 2004 年在巴塞隆納創立的巴羅茲貝伊加( Barozzi Veiga ,簡稱 BV ) 建築師事務所。她克服時差,採視頻補課,甚至回台參與第三、四堂,打算著墨 BV 位於瑞士庫爾

( Chur )、與卒姆托操刀普蘭塔別墅( Villa Planta )擴建一案對場而作的州立藝術博物館( Bündner Kunstmuseum ),可惜因公跨國奔波來不及完備投稿。

執業逾十年的至邑建築師事務所主持人黃郅鈞重拾大學時期別人對他「說故事」能力的讚譽,拉開 分析性的距離檢視過去參與士林「劍潭整宅」貳期工程的親身經驗,試圖梳理現代建築走進臺灣「整 建住宅」的歷史過程,無奈在截稿前沒有濃縮近八千字的大作而技術性缺席。曾經帶著數位技術經 歷國際志工、偏鄉替代役的參數設計師暨 BIM 應用員許恆魁反璞歸真,書寫冷酷自然及北歐風土 中的丹麥建築者多蒂.曼德魯普 - 波爾森( Dorte Mandrup-Poulsen ),然而以交互式地域主義

( Reciprocal Regionalism )作結的尾聲無以清楚地回應以荒野( Wild )跟茅草( Thatch )為指標

的瓦登海遊客中心( Wadden Sea Visitor Centre )。

結業式當晚,我寫了幾句話給本屆建築寫作的學員們:

謝謝你們每一位的加入,讓這一門理想性十足的課程成為真實。

我很開心經歷大家在這六週寫作、以及思考寫作的努力與改變。

很可惜因為時間的限制,沒有機會讓每位學員們發表對教學的想法,我知道你們有話想說,但身為 一位作者,出版就是你最好的機會。

沒有被選上的入圍者們,你們沒有失望的理由,交出了作品的那一刻,你已經證明了成為一位作者 的企圖,請繼續把作品完成。

34

張晉維

還沒有交出成果的學員們,我明白每個人在不同階段都有其輕重緩急的任務,你們不願意交出不夠 滿意的作品,說明了你對這門課的重視。

謝謝你們每一位的加入,後會有期!

晉維

2023/08/29

「感謝【空間 × 文學|建築寫作的設計與構築】課程,帶給我許多幫助。於大四在學期間去日本交 換,開始有了記錄建築的一個習慣,但是後續發現我在紀錄的當下只重感性的部分,文章並沒有一 個完整的架構或是更有系統性地去整理閱讀過的資料以及親身感受的經驗。謝謝這堂課讓我有機會 在文章的世界裡理性與感性並存,授課老師私底下也花很多時間與學員討論文章的精細度,是一個 非常實用的好課程。」

「之所以參加這門課程,期望自己在寫作的道路上能夠汲取更多不同的知識與方法。講師以『人、 事、時、地、物、寫』為課程架構,建構建築寫作的藍圖願景;而我們自選建築師與案例,拓展自 己對於所選題材的視野,並以文字構築出另一道風景;透過書寫,我們更加地理解建築師的創作理 念,透過創作,我們更能夠以文字來再現空間的質地與氛圍。在逐週的文字寫作累積中,修改調整, 反覆思索,至最後完成一篇完整而豐富的作品,實為有成就感之事!」

「『真正的發現之旅不在於尋找新風景,而是擁有新眼光。』在課程中,講師以法國文學家馬塞爾. 普魯斯特( Marcel Proust )的名言勉勵我們看待事物應抱持的態度與視野,而順應這句話的意涵, 這門課程則是主動地為我們開展了觀看與書寫建築的維度、景深與可能的切面,透過『寫』的歷程, 終可領會。」

蔡采靜

在此,向以上三位(按報名課程順序排列)慷慨賜稿、並且不厭其煩地按我指示修訂與補充的作者 致意:他們已在百忙中全力以赴,做為責任編輯,如有任何疏漏係我的問題。(試舉其要,未來必 須針對圖片說明[ Caption ]以及參考文獻的格律[ Format ]更加要求與講究。)

此外,向再次於第一時間應允這門課程之專刊企劃的《放築塾代誌》致敬:謝謝總編輯陳明城的知 遇之恩,以及美術編輯凃邑思一如往常魔術般的法力,讓我們在 2023 歲末之前嶄露頭角,得以展

望學學明年指日可待的【空間 × 文學|建築寫作的設計與構築】 3.0 ,再下一城。

這門課是一次理想性十足的實驗。不過,連續兩屆專刊的出版說明了它的真實性!

蕭瑜萱

蔡寧

35