東方MIT與奇美拉:重構一個台灣現代建築的包浩斯群像

Oriental MIT & Chimera: Reconstructing A Bauhaus-scape of Modern Architecture in Taiwan

英國倫敦巴雷特建築學院歷史與理論博士候選人 張晉維

Chin-Wei CHANG, Ph.D. Candidate in Architectural History & Theory, the Bartlett School of Architecture, University College London

摘 要 德國的現代運動團體包浩斯(Bauhaus,1919~1933)只有十四年光景,二戰中保守強權將其前衛藝術家往世界 各地驅逐,怎料至今能在全球範圍內的不同設計領域產生作用?包括建築!然而,長期以來就連建築界都普遍誤會它 是一所建築學校的困境,臺灣亦不例外。本文從經驗研究的方法出發,針對本土兩個最早的建築專業訓練機構──國 立成功大學(1944)與私立東海大學(1960)──展開卷帙浩繁的史料爬梳,旨在「照搬」以外角度說明我國的建 築教育如何受到包浩斯的影響。當然,這樣的做法會突顯學校本身在國共內戰脈絡下的體質比較:設計(design)在 立志成為東方MIT的成大實用性學院夾縫中汲汲營營,到了坐擁奇美拉博雅氣質的東海在農業台灣卻是曲高和寡。 筆者從校舍、課程、人事、刊物、展覽、組織六個提綱發現比起顯而易見的視覺材料和教學論述,在地緣政治的特殊 關係中,美國經濟援助以及自由中國保護傘下,在冷戰年代的我們以建築為名所移植、竟看不見的制度/機構 (institution)才是要害。即使藉美利堅和平(Pax Americana)來臺、作為戰略交換的包浩斯早將烏托邦價值全部 消音,但少數進步的專業者確實為臺灣「撐」出了一個現代建築的討論與實踐空間,而那些濫觴多半來自成大與東海 的群像,唯有在充分瞭解包浩斯的基礎上重構差異,臺灣的早期戰後建築才有免於對號入座、跳脫風格形式的溝通機 會,成為現代。

The Bauhaus, a school founded amid the German modernism movement, was operational for only 14 years (1919-1933). During World War II, the conservative world power forced its avant-garde artists into exile. It might seem intriguing that after years the Bauhaus still play a role in different design fields around the world. Even in the field of architecture. However, for a long time, the Bauhaus has been mistaken for an architectural school – a predicament surrounding the institution even within the architecture circle. Taiwan is no exception in this. My essay starts from empirical research method on historical text, targeting two earliest architecture training institution, namely the National Cheng Kung University (NCKU) and the Tunghai University (THU) in Taiwan. The study aims to explain from alternative angles on how Taiwan’s architectural education was influenced by Bauhaus. Of course, the approach would eventually highlight the development of the schools under the civil war context. The design education struggled its way in practicality-driven college of the NCKU – aiming to becoming the oriental MIT. As for the Chimera-prone THU, however, design was simply caviar to the general in agriculture-driven Taiwan. Through school premises, curriculums, personnel matters, publications, exhibitions and organization, I set aside matters, such as plain visual materials and pedagogic essays. Under special relations of geopolitics, US financial aid program and umbrella of free china, only the invisible system/ institution transplanted under the banner of architecture in cold war really hit the mark. The Bauhaus arrival in Taiwan under strategic exchange of the Pax Americana already silenced all utopia values. But a small minority of advanced professionals had indeed built up a discussion ground and practice for modern architecture in Taiwan. And that mostly came from the NCKU and the THU. It is only through fundamentally understanding the Bauhaus before reconstructing the differences could the earlier after-war architecture in Taiwan have the opportunity to escape its fate of being put in its appointed place and jump off communications in styles to become modern.

“The Whole World a Bauhaus.” --Fritz Kuhr 1

前言,一點歷史和理論準備:橘逾淮而為枳?現代建築的歷史移植2 建築師(architect)的身份在十五世紀文藝復興時期浮現,到了十八世紀,一方面與繪畫和雕塑齊 名,建築(architecture)成為美術(fine arts)的一支,以審美價值和建築物(building)區分,最典

型的就是德裔英籍藝術史家尼古拉斯‧佩夫斯那(Nikolaus Pevsner)在《歐洲建築史綱(An Outline of European Architecture,1943)》的開場白:「腳踏車棚不過是個建築物,林肯大教堂才算一座建築」4; 另一方面,西歐考古學的發現賦予了歷史寫作營造措辭,「發明」了民族國家(nation state),也篤定

建築史家和建築師──亦即,空間的論述(discourse of space:說話/寫字)以及論述化了的的空間 (discourselized space:畫圖/做模型)──之間密不可分的制度/機構(institution)關係。

法國美術學院(École des Beaux-Arts)以降的制度/機構既得權力者,譬如右翼的黑格爾主義藝 術史家亨利西‧沃爾夫林(Heinrich Wölfflin)以形式主義召喚的歷史寫作到了十九世紀末、廿世紀初, 又藉工業社會應援的技術力量與純粹幾何提供的空間原型下,確立西方孕育的營造行為在現代運動 (Modern Movement)之話語權4,衍生出西格弗里德‧吉迪恩(Sigfried Giedion)在《空間、時間與 建築(Space, Time and Architecture,1941)》中意象化了的意識形態(imaged ideology)之建構。

這種空間的文化形式──也就是,風格(style)──塑造了個人英雄的大師形象,同時有選擇地排除了 不符合其規範性價值分類的作品,現代建築(Modern Architecture)遂成在溝通方式上不發言的形式主 義產物,翻攪了眾聲喧嘩的都市地景。

1.來自比利時,符立茲·庫爾參觀包浩斯於1923年在威瑪舉辦的成果展後便決定入學,師承保羅·克利的他在遷校至德劭時升格擔任 繪畫老師,後來回憶起那段時光便脫口這麼一句擲地有聲的「the whole world a Bauhaus」,成為本次展覽主題,參見:張晉 維,The Whole World a Bauhaus 柏林前線報導:展覽Original Bauhaus/研討會Taking a Stand? Debating the Bauhaus and Modernism,放築塾代誌,第55期(2020一月):24。

2.本節歷史跟理論的準備由筆者三篇文章整理:張晉維(2018七月)。再/重思小王子:王大閎與他的現代、中國、建築。放築塾 代誌,No. 37,22-35;張晉維(2019三月)。From Bauhaus to Whose House?再談湯姆沃夫《從包浩斯到我們的房子》。放 築塾代誌,No. 45,42-49;張晉維。高端現代:貝聿銘、葛羅培斯與建築師合作社,在黃健敏編著,貝聿銘建築探索,69-86。 南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2021。

3.Nicholas Pevsner, An Outline of European Architecture (London and Aylesbury: Hazell, Watson & Viney Ltd., 1948 [1943]), xix.

4.沃爾夫林的藝術史研究係以二維照片閱讀三維雕塑來展開的方法論,這實際上已經為後來的現代建築史家造橋鋪路,為視覺圖像 與雕塑、建築建立起相互轉換的頻道。試舉其要:在日用品、雕塑與建築都逐漸趨向現代主義的抽象形式時,日用品和建築就有機 會以雕塑為仲介來建立對比交換的管道,而實現相互轉換的媒介,往往就是二維的攝影圖像。

斷裂(break),正是現代性(modernity)的濫觴,這就是成為現代(to be modern)的代價: 「 一切堅固的東西都煙消雲散了 5 」,卡爾‧馬克思和弗里德里希‧恩格斯(Karl Marx & Frederick Engels) 在《共產黨宣言(The Communist Manifesto,1848)》如是說。歐美社會經歷五百年時間

逐步加速的過程,仍顯倉促,台灣建築學院與建築師的現代建築論述(discourse of modern architecture)在 1940~1960年代成軍,兩戰後才(與地球上大部份地區同樣)經歷了一個眾說紛紜的所謂「現代化」過

程,至今就只有一甲子,怎能不嫌魯莽?該學派作為舉世所有民族國家的現代建築史幾乎都無法繞過的

一個群體,普遍的提法──它如何移植?移植了什麼?──似乎不夠,無法回應德國對外文化關係學院

(Institut für Auslandsbeziehungen)這次「整個世界就是包浩斯(The Whole World A Bauhaus)」展

覽命題的宏圖。

二次戰後,美國挾著機械化部隊戰勝的餘威取代原先英、法諸國的國際地位,成為「自由世界」對抗

蘇聯共產集團的領導中心,於冷戰年代東方主義(Orientalism)的歷史時勢下,經由美援(U.S. Aid)

在經濟方面發揮的作用,將美式文化反向傳入歐洲以及第三世界。台灣的地緣位置得天獨厚,國共內戰 塵埃落定後成為自由中國(Free

China)吸納大陸知識菁英、 自韓戰以來重新接受美利堅盛世(Pax

Americana)一度中斷的優渥援助6等等。因此,在成為美軍西太平洋陣線前哨站的同時,我們也對其在 軍事上和經濟上產生依賴,更架構起美國化了的西方文化源源不斷地輸入台灣之時空網絡而 難以自拔。

試舉其要:北部的王大閎試圖以包浩斯精神創辦一個「奇美拉 7 」社團(The Chimera Group, or Institute),在那之前他與中部東海大學系出同門的哈佛規劃團隊過從甚密;以及,光復後志打造「東 方MIT8 」、台灣最早建築課程之發軔的南部成功大學,都是我國可以跟包浩斯經驗借鑒之譜。茲此,本

5.Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air (London, England: Penguin Books, 1988 [1982]), 15.

6.早在1948七月,國民政府就與美國政府簽定「中美經濟援助協定(又稱中美雙邊協定)」,由美方提供我國從事各項經濟建設之 經費,1949因徐蚌會戰(淮海戰役)中斷,1950韓戰爆發,台灣因為戰略地位倍受矚目,美國亨利‧杜魯門(Harry S. Truman) 總統宣佈「台海中立化」,派遣第七艦隊駛入台灣海峽,中共「抗美援朝」刺激下為避免亞洲出現另一個共產政權,美方對國內的 軍事與經濟援助也從1951恢復,截至民國1965援助中止,平均每年約有一億美元,「簡言之,美援再度運抵台灣,是以東西冷戰 的國際局勢為背景,且以共黨擴張所引發的韓戰為轉機」,參見:文馨瑩,經濟奇蹟的背後:台灣美援經驗的政經分析(1951~ 1965)(臺灣本土系列22)(台北:自立晚報社文化出版部,1990),85-91。

7.王大閎曾試圖組織一個無涉政治、像個類商業機構般運作的文化團體,涉獵範疇囊括文學、音樂、繪畫、雕刻、舞蹈、國劇、攝 影、建築與室內設計等八個領域,草創會員有許常惠、劉鳳學、席德進、楊英風、郎靜山、姚一葦等人,除了王在建國南路上的自 宅,於台灣「草莽」、初生的五、六零年代,這些文人雅士獨幟一格,常在虹廬、嘉新頂樓藍天西餐廳、良士大廈樓上餐廳各地聚 會交流。這些菁英之所以採取「非政治(apolitical)」的立場,既是出於規避文化-政治浪潮衝擊的生存考慮,也是因為他們依 然相信走向現代文化的真正藝術是要超越階級與政黨的。

8.「記憶中最深刻難忘的印象是王院長要把『省立工學院』發展成東方的『MIT』,雖然在當時,不知有多少同學知道『MIT』是 何物!」參見:李克讓,成大工學院的過去現在與未來,在李金振等編著,成大六十年──國立成功大學建校六十週年紀念特刊 (台南:國立成功大學,1991),156。

文的研究疑旨不在於單一學院或個人的包浩斯淵源,這樣的書寫容易淪落對號入座的陷阱,誇大了人為 因素(human agent)9之作用,對其徒子徒孫即使是批判,也視為物神(無論褒貶、視為大師英雄或無 名氏英雄皆然),重蹈了坊間所在多有之覆轍。

從經驗研究的角度出發,「重構」的發問方式反身聚焦移植的制度/機構──校舍/課程/人事、

刊物/展覽/組織──以及在該過程中,建築師的歷史任務與建築的表現意義,這就是現代性的再現。

倘若橘逾淮而為枳,何以致此?抑或,這是另類(alternative)的選擇?往往,沒被移植的比移植的重 要許多。台灣並不存在一個「具像」的包浩斯,如同德國「原版」得以明確指涉一段特定時間內(1919 ~1933)其人、其事、其物;我們亦不像在兩戰期間沒有本土戰爭的美國,有在三、四零年代陸續接收 歐陸前衛藝術家與建築師的際遇。然而,值得仔細推敲的是:台灣在現代建築及其論述形構的那些年, 以東方MIT和奇美拉兩條代表性軸線拉開分析性的距離,「 起造在自由中國國境上,亟欲掙脫仿古束 縛的『現代』中國新地景……雖代表了美方對台灣納入自由世界陣營的堅定支持,卻也同時宣示了不屬 於台灣、不屬於『威權中國』的弦外之音10」。耐人尋味!何不逐一展開?

校舍/課程/人事:異質地方之營造

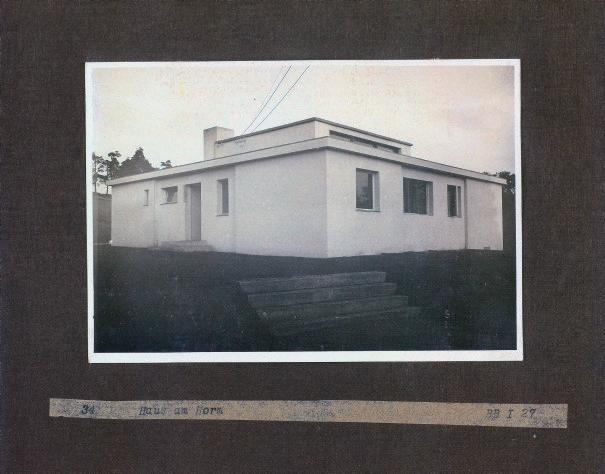

創立於日據1931(台灣總督府台南高等工業學校)、卻遲至1944年五月才設有建築科的台灣總督府 台南工業專門學校戰後1946年初由國民政府「 接收、改組 」,正式脫離日本殖民地教育體系改名台灣省 立台南工業專科學校,是年10月15日升格為台灣省立工學院(國立成功大學前身)11。然而,身在自日據 時代已深具實用主義(pragmatism)色彩、光復後首任留德校長王石安志在打造東方MIT的成大,建築 專業遠非「 以工程的手段來敬重藝術 12 」那麼簡單!帶有藝術成份的建築學卻因相對於機械工學、電氣

9.Vimalin Rujivacharakul, “Architects as Cultural Heroes,” in Cities in Motion: Interior, Coast, and Diaspora in Transnational China, eds. David Strand, Sherman Cochran and Yeh Wen-Hsin (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 2007), 136. Rujivacharakul的提法是architect-agent,筆者認為更加開放的human agent有助於解釋背景多元的包浩 斯群體。

10.蕭百興,斯地降臨!?:東海神話暨其早期建築設計論述(1950 年代末至1960 年代中),城市與設計學報,第5、6期(1998 九月):70、72。

11.台灣省立工學院簡稱「省立工學院」或俗稱「台南工學院」,並已有升級綜合大學且以鄭成功命名之計畫;1956夏天改制台灣 省立成功大學,遂稱「省立成大」,賀陳詞以牌樓手法設計帶有新古典特質的「窮理致知(先總統蔣公1951賜字、年底通過為校 訓)」現代化紀念校門;1971升格「國立成功大學」至今,口語上慣稱「成大」,因此視行文方便,本文有時指涉1956前的該校 仍稱「(省立)成大」;反觀東海,作為私立學校則沒有複雜的校名沿革。 12.馬電飛,以工程的手段來敬重藝術,成大六十年,71。

工學、應用化學等工業建設部門的曖昧不明,在蔣氏經由黨政監控以及經建復員的整肅下,變成缺乏特 色的「 教育部大學 」之一環。有別於地處號稱只有三部小汽車的台南市13 東郊邊緣、為「 那拔〔即番石

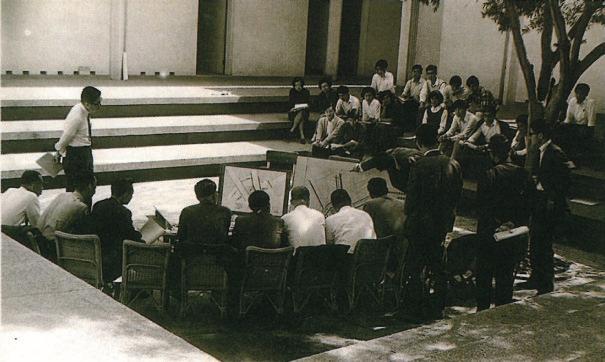

榴〕園、蕃薯園」及鐵路所隔絕且暗藏防空避難洞的「靜謐森林」14【圖1】,讓詩人余光中覺得「春天很 新15」的台中盆地大度山麓上則完全不同。

當年一大片甘蔗田雖屬草創,卻充滿活力與朝氣:「 美國教會提供了充裕的經費,這個由外國人主

導的建築活動,非常尊重建築師,完全不加干涉16」,只責成規劃、設計、建成一所以歐美「博雅教育」

為宗旨、規模僅八百人的菁英式「小型大學」。既然「 東海創辦初期的學校規模很小,相對的,建築系

也就不可能很大 17」,小班制的教學讓首屆大學聯招僅有的十名學生之一游明國印象深刻,1960年創系

時師資只有「 東海三人(Tunghai Three) 18」之一陳其寬,和他找來剛結束在王大閎「大洪建築師事

務 所」工作的華昌宜。不過,與其指涉「浸淫在包浩斯教育的東海建築系

19」,筆者在教室外「

滿山的相

思樹,綠鬱鬱的……多風濤的海 20」裡看見另一種可能,逕向王大閎借鑒鬆散的1961奇美拉宣言──自

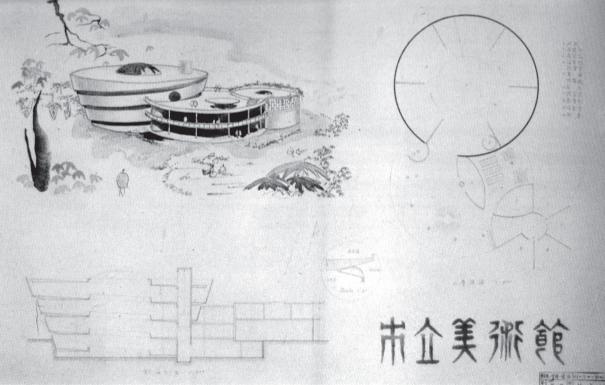

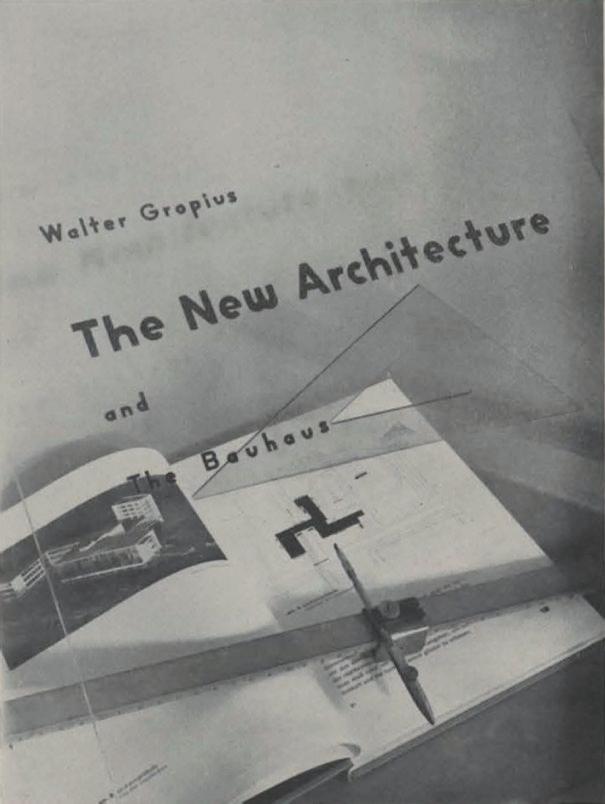

由中國包浩斯組織提綱(Outlines of “Bauhaus” Organization in Free China)【圖2】:

13.「市長、『法院』之長和『工學院』院長各一輛……學生們的主要交通工具是兩腳,不論到延平戲院或安平古堡,都是步行。 市面上三輪車也不多,騎腳踏車的人也少」,參見:李克讓,成大工學院的過去現在與未來,155。

14.上引三處來自:蕭百興,來自彼岸的「新」聲——戰後初期「省立工學院(省立成大)」建築設計的論述形構(1940中~1960 初),台灣社會研究季刊,第33期(1999):143、144。

15.六零年代初期曾在東海中文系講授「現代文學」的余光中作品「大度山(1962)」,參見:余光中,大度山(1961),在余光 中編著,余光中詩選:1949~1981(洪範文學叢書72)(台北:洪範書店有限公司,1981),155。

16.漢寶德,情境的建築,在陳格理編著,建築之心──陳其寬與東海建築(台北:田園城市,2003),14。東海建築系2000四十 週年系慶活動之一為創系者陳其寬慶祝八十大壽,在舊茂榜廳(漢寶德設計的白派人文大樓原址)舉辦專題研討會,論文三年後集

17.游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,在陳格理編著,建築之心──陳其寬與東海建築(台北:田園城市,2003),84。

18.本文將以創辦東海建築系的陳為主,另兩位是貝聿銘、張肇康,參見:張晉維,高端現代:78;是文根據筆者在M Plus(M+)

博物館主辦、C Foundation贊助,於香港召開的「重思貝聿銘:百年誕辰研討會(Rethinking Pei: A Centenary Symposium, 14-15 December 2017)」發表的同名論文「High Modernists at Harvard GSD: I.M. Pei, Walter Gropius, and TAC’s Huatung/Tunghai University」改寫,關於貝、張、陳的東海建校過程、尤其是該校與前身上海華東大學之關係,敬請讀者參閱該 文,以及:關華山、林婉婷、蕭雅菁。東海校園迷思:自由中國的現代建築傳奇。台中:東海大學建築學系,2020。略勝張、王 大閎一籌的陳(MIT)和貝(GSD)同樣有第一手現代建築的設計教學經驗,由其主導的東海建築系直接挑戰、並取代了五零年代 以來省立成大建築系作為現代建築倡導者的形象之過程會在以下逐步展開。

19.鄭惠美,包浩斯精神在台灣──陳其寬的建築與繪畫,現代美術,第111期(陳其寬專輯:雲煙過眼──陳其寬的繪畫與建築、 2003十二月):37。

20.司馬中原,啼明鳥(台北:皇冠,1970),36,這是國內第一本、也是目前唯一以東海校園為舞台的小說;據陳其寬回憶,當 時校方董事長蔡一鄂任職會計長的中國農村復興聯合委員會(親美技術官僚,簡稱農復會)在1958捐給東海大約三、四萬株相思 樹苗,是年九月陳決定「只要看到沒有房子的地方全種」,或搭配同樣會開花的鳳凰木妝點,是為今日東海搖曳樹海不同於成大筆 直喬木之主要成因;至於文理大道兩旁陳原訂是挺拔的法國梧桐,但後來找不到只好以榕樹替代。參見:黃文興、林載爵,我的東 海因緣(陳其寬口述),在特刊編輯委員會編著,東海風:東海大學創校四十週年特刊(台中:東海大學出版社,1995),179、 183。

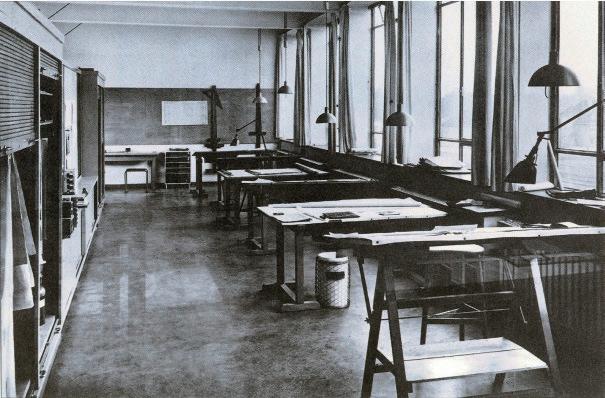

【圖1】

「在當時,民國卅七年,學校僅『工學院』一 個學院;校區僅現在的『成功』一個校區。全 學校像是在一個大森林裡,到處是樹,並且是 珍奇有名的樹(按李克讓)」,1948,而行政 大樓(素稱本館)前優美的心形水池面對的勝 利校區當時還是一片果園 【圖2】

王大閎為具有包浩斯精神的奇美拉社團擬定草 案,1961

結成此書出版。

來自希臘神話……一種傳奇動物;獅頭、羊身、蛇尾……可以說是,一個不可能的結合……在 象徵的層次上,不同的藝術科別鎔鑄於單一個體,奇美拉是一種隸屬於想像──所有藝術之源 起──的生物。21

來詮釋除了基本圖學等少數專業課程22、其它都是共同科目通識課程的大度薪傳,應不為過。「融入 地域性的歷史、文化,打造灰瓦、紅磚、斜屋頂,簡潔、統一、素雅的院落組群的東海大學23」有別於技 職體質的成大建築「科」、作為訴求高等教育的建築「系」,在東方(中式)建築現代化的大膽嘗試捷 足先登,但課堂內外的教學方針從一開始就是西化(美式)的。

話說當年,「大家存著『建築』是一種『工程』的觀念下24」,國內的執業規定亦允許土木工程背景 人士取得建築師資格25,東海來自歐美的現代建築及其論述水土不服,「能自土木分家已經是向前邁進了

一大步26」,一時難以向下紮根,反觀成大早年沿續日系「建築師就是建築工程師 27」的傳統訓練比較吃

香,而且還有美援!當時妾身未明的成大建築拜美援之賜,從1953起與普渡大學(Purdue University) 以威爾弗雷德‧傅立爾(Wilfred I. Freel)為首的專家合作28,「整體看起來沒有太大問題……但系上真

正需要的,乃包括」:

21. ‘Outlines of “Bauhaus” organization in free China’ by Wang Dahong, May 1961, CA30/5/1/49 in Non-Architectural and Personal Papers (Correspondence, essays and other writings, and miscellaneous), Wang Dahong Archive, M+ Museum, Hong Kong. 這個構想或許象徵他對Bauhaus精神的認同:建築師必需跨領域,與藝術、文學、宗教等各界交流,真正的創作希冀 整合後將觀念創新之「德行」:就王而言,「少有在世之其他夙夜追求功利的熠熠建築界巨星可以比擬……除身教外,更常在報章 雜誌上翻譯介紹或自己創作,無論是建築見解、音樂、小說、散文、詩歌或其他」,參見:華昌宜,我們何其有幸,在郭肇立編 著,世紀王大閎(台北:典藏藝術,2018),46。

22.陳其寬開了一門「徒手畫」、華昌宜開了一門「投影幾何及陰影透視」,參見:華昌宜,時空共相與東海建築系之緣,在陳格 理編著,建築之心──陳其寬與東海建築(台北:田園城市,2003),28。華說除了陳獨創「預備課程」,這些圖學課悉仿成大 開設,但事實上都是源自國民政府教育部1939頒佈的《全國統一科目表》中由梁思成、劉福泰、關頌聲擬定的「工學院共同必修 科目」在1949來台使然,參見:張晉維,適用、堅固、美觀:梁思成二度訪美及其根植體形環境的「營建學院」教學,建築師 (台北),第562期(2021十月):98。

23.鄭惠美,包浩斯精神在台灣:37。

24.游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,85。

25.王俊雄,高而潘與戰後初期台灣建築師專業的重構,在吳淑英(編著),高瞻遠矚:現代建築在臺灣實踐的見證——高而潘建 築作品珠玉展(台北:國立臺灣博物館,2020),15;張昌華即是代表人物,北京清華大學工程學系畢業後赴美到康乃爾大學主 修道路、橋梁、水壩等取得土木工程碩士,方汝鎮、吳明修等都曾在他台灣的建築師事務所工作,在新竹復校的清華大學原子爐相 關建築工程(含實驗館、核子工程館、物理館及若干校內宿舍等)為一最主要的里程碑,參見:林雲龍,訪張昌華,建築師(台 北),第115期(元老建築師特輯、1984七月):38。

26.游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,85。

27.林致秀,六校建築系前期畢業生座談會,建築師(台北),第168期(1988):96(蘇澤)、98(游明國)。

28.雙方於1953六月在美國華盛頓特區正式簽約,但土木系及建築系顧問並不在翌年初第一波來台的美籍教授團內,1954七月才有 第一位顧問傅氏,1957九月第二位宋乃聖(P. E. Soneson),參見:校史編纂小組,世紀回眸──成功大學的歷史(台南:國立 成功大學,2001),74、76。

(1)配置妥善的繪圖教室丶模型工廠、美術教室(2)書籍、期刊、幻燈片等教材(3)製作模 型用的手工具或輕工具(4)教學方法及助教的持續改善(5)提供教師進修的機會等等。29

方有契機搬離向機械系借用的木造房舍,繼土木系(尚無美援、當局撥款)之後在已經不具體育價

值的日據「野球場」上興建屬於自己的系館。然而,「 雖極欲透過二層樓高的現代語彙表徵其土木等學

域顯然有別的屬性30」,卻仍無法擺脫工學秩序的制約,除了延續合院的「ㄇ」字型空間配置,當年與美

方人員協力設計的葉樹源指出:「

新系館之位列工學大道〔北〕側角隅,正立面為維持視覺一貫性應美

援專家要求所加的連續拱廊31」也不例外,挨著其它工學院元老對應著本館(行政大樓)、講堂、共同科

教室、舊圖書館在成功校區一字排開,旨在建構出一處刻苦務實、獨尊工科學子的想像共同體32。這和伴

隨著社會正義與平等價值追求中隱喻機器的包浩斯校舍(Bauhausgebäude)在「 歐基里德幾何-笛卡

爾座標(Euclid-Cartesian coordinate system)33」象限上「高低錯落、多面伸展、組合自然靈活34」的流動

空間形成強烈對比35 【圖3】。

反觀一開始同樣沒有系館、借用女生宿舍交誼廳的東海雖在草創期更加克難,「 做設計趕夜車時往

往得偷爬牆36」,倒是等了一年就能自立門戶,迎來比路思義教堂更早完工、跳脫既有合院框架的建築系 館。命運是偶然的,同時又是必然的,前兩期工程之後經費餘裕所剩無幾,「火柴盒式的系館37」對比堪

29.此外,「普渡成大計畫推行的時期,正處於二次大戰後美國積極防堵共產黨滲入的特殊時空背景。因此,本計畫除了教育目的 外,也帶有實驗意味在內,希望本計畫的成功,能作為改變台灣島上其他機構的典範」,參見:徐明福等,撫今追昔──普渡、成 大計畫特展(台南:國立成功大學,2001),12、58。

30.蕭百興,機械之船的國族揚帆:戰後初期「省立工學院/省立成大」在台南東郊的異質空間性建構,在陳鍵等編著,成功的道 路──第一屆成功大學校史學術研討會論文集(台南:國立成功大學,2001),92。

31.蕭百興,來自彼岸的「新」聲:146。

32.「這所學校成立於〔日據昭和6年〕。據稱當初建校目的,不是什麼為台灣的工業建設培育人才,而是替日本軍方建立一個和華 南或東南亞地區,天然氣候接近的軍事裝備試驗場所,具備著特殊任務的『學校』,這也就是為什麼學校當時『研究室』多於『敎 室』,和日本人佔百分之九十幾的原因了!」參見:李克讓,成大工學院的過去現在與未來,155。

33.夏鑄九,競爭現代性——1950-1970年代台灣的現代建築移植,建築 Dialogue: Architecture + design + culture,第130期 (「靈感城市」東亞國際城市論壇、2008十一月):84。

34.鄭惠美,包浩斯精神在台灣:30。

35.唯一的巧合並沒有反映在空間上:包浩斯在德劭的校舍提供了當地另一所技術學院教學空間,屬性類似日人建校時為了神國南 進的「跳板」、額外設置的「台南州立專修工業學校」,今國立成功大學附設高級工業職業進修學校(簡稱成大附工),「甚至, 他們知道做研究需要技術員,於是學校在成立的同時,還辦了一所培養技術員的『附工』,這也就是今天『附工補校』的由來」, 參見:李克讓,成大工學院的過去現在與未來,155。

36.林致秀,六校建築系前期畢業生座談會:98(游明國)。

37.漢寶德,情境的建築,18-19。

38.Karin Wilhelm, “The Three Bauhaus Directors,” in Bauhaus, eds. Jeannine Fiedler and Peter Feierabend (Köln: Könemann, 1999), 183.

49.「風格派在處理類似空間時則大多直接以寬距離拉開,好確保空間真正、有效的流動,而陳其寬這裡的引用要含蓄多了。這點

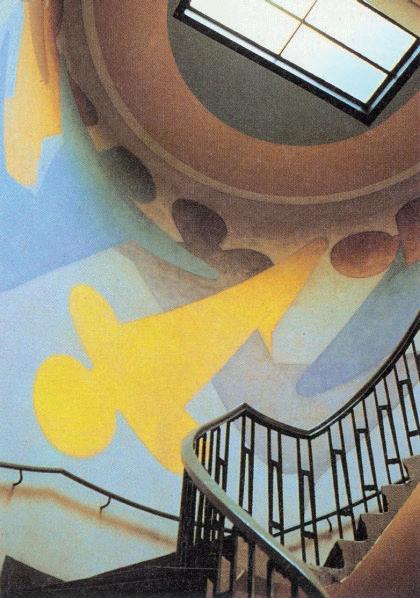

【圖3】

德劭校舍說明包浩斯不重視立面(façade)、 建築物必須從空中俯瞰的特質,譬如攝影師 Robert Petschow駕駛熱氣球拍攝的優異成果 (唯一有完整女兒牆的學生宿舍頂樓可見人 影),1925,葛氏當年也責成容克斯空拍中心 (Junkers-Luftbildzentrale)「航拍……是一 種更完整的空間體驗,因為它顛覆了以往所有 的建築概念(按莫侯利-納吉)」

稱橋接荷蘭風格派(De Stijl)和柯比意生活機器(machine for living)的德劭包浩斯38是小巫見大巫39 ,

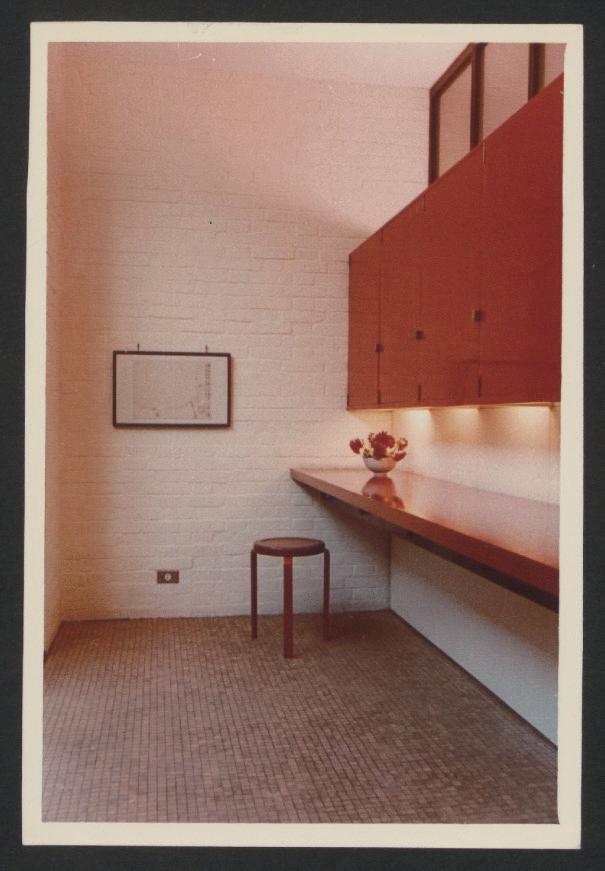

【圖4】

系館內連成一氣的空間佈局拜曲面傘頂所賜,

陳其寬以十三對連續的倒傘型薄殼界定出十二 個空間區隔與分別在東西兩端的系辦公室與評

圖教室,1962,混凝土塑性發揮下在屋面之上

採反樑作法,讓室內的雙曲傘面純粹而完整

不過「現代建築與否的判準(judgment of modern and pseudo-modern architecture)40」何止空間體量的組 合,更是物件本身及彼此之間明確關係的建構。欣賞瑞士畫家克利「 以小取勝而回味無窮的作風」 的陳 其寬「一向保持著的『小是美』的觀念41」,不假他人之手的國內第一棟混凝土「傘型結構」──「簡、 諧、小、長、奇 42 」因地制宜──在工業構築層次上毫不遜色,「 是建築學中稱為『雙曲拋物面薄膜結 構』中的一種43」【圖4】:

這個繪圖房是一個密斯式大通間,但天花是連續起伏的二度曲面,有清楚的模矩秩序;中間是 較寬敞的柱距(6m寬),窗邊與柱列形成較窄較附屬的廊道式空間(2m寬),就機能角度是 很合理的……專業傑作,師生在此特殊環境裡共同切磋,當然會產生自己與眾不同的優越感。44

一手接收亨利‧范‧德‧維爾德(Henry van de Velde)威瑪美術工藝學校(Weimar Kunstgewerbeschule)

的職位、一手沿用其潛心雕琢的造型藝術學院(Hochschule für bildende Kunst)校舍【圖5】,華特‧

葛羅培斯(Walter Gropius)將兩校合而為一的工藝美術大本營重新命名為國立包浩斯(Staatliches Bauhaus),

於1919年3月20日揭曉威瑪宣言《國立包浩斯課綱(Programm des Staatlichen Bauhauses in Weimar)》。是

【圖5】

包浩斯威瑪校舍明信片被謀求教職不成的Theo van Doesburg寫滿了「De Stijl」,在9月12日

寄給鹿特丹詩人Antony Kok發洩情緒,1921

年4月1日開學之後,葛氏卻向工業化和抽象性不斷靠攏,直到無法回應德國畫家費寧格那幅以中世紀哥 德教堂飛扶壁、尖拱等前工業地景禮讚無產階級集體營造之精神成就的創校宣言開篇首頁【圖片6】,反 而有機會應胡戈·容克斯(Hugo Junkers)之邀從歌德和席勒的故鄉、圖林根邦(Thüringen)首府的新 藝術運動堡壘解放,移師新興工業城德劭,在一塊名為Georgenbreite的偌大未開發基地上通盤合作,貫 徹赫曼·慕特修斯(Hermann Muthesius)即物精神45,於施工現場直接組織生產線與裝配計畫,不設限

也反映出建築師在接受新事物時細膩與自省的一面」,參見:徐明松,隱藏在現代性下的鄉愁──從陳其寬的藝術中心談起,現代 美術,第111期(2003十二月):13;徐在本文評論的是採合院配置的藝術中心,儘管倒傘形屋頂與方柱接合轉了四十五度的細節 差異,但其設計語彙幾乎與前一年建築系館一脈相承,故做理論交換。

40.László Moholy-Nagy, The New Vision and Abstract of an Artist, trans. Daphne M. Hoffman (New York, NY: Wittenborn, Schultz, 1947), 60-61;本書改版自包浩斯叢書第十四本、莫氏1928離開德劭後總結過去教學經驗的《Von Material zu Architektur (1929)》,筆者參照的已經是連莫氏身後出版、總結他在美教學經驗的《Vision in Motion (1947)》都已問世時候的英 譯第四版(初版在1930由紐約Brewer, Warren & Putnam, Inc發行),葛氏做序,附錄新增文章「一位藝術家的抽象概念」。

41.李鑄晉,陳其寬──一位貫通中西的奇才,名家翰墨(香港),第20期(1991九月):65。

42.何懷碩,納須彌於芥子,聯合報,1980年1月25日,第8版聯合副刊。

43.陳其寬,薄膜結構建築界的新猷:陳其寬建築師訪問記,建築與藝術,第3期(1968四月):10。

44.羅時瑋,操練空間的空間:東海建築系的系館變遷,台灣建築報導,第63期(特輯:東海建築‧建築之心──東海大學建築系 四十週年系慶、2000十二月):64(雜誌目錄誤植為五十週年)。

【圖6】

Lyonel Feininger為包浩斯威瑪創校宣言製作的 木刻版畫封面,1919

45.1914科隆展覽會上,德意志工藝聯盟內部產生了一場著名的辯論:以慕特修斯為首的一方主張將設計類型化、工業化,以便大 規模生產和快速外銷;以范‧德‧維爾德等為代表的藝術家陣營則主張在聯盟內部保持和鼓勵藝術家的個人天才和自由創作,參見: Winfried Nerdinger (ed), 100 jahre Deutscher Werkbund 1907|2007 (德意志工藝聯盟100年), trans. 謝靜怡 (南投草屯:國立

臺灣工藝研究發展中心;台北:歌德學院(台北)德國文化中心,2017 [2007]), 50. 葛氏1923顯然做出了選擇,二零年代中期以 後的發展也坐實了慕氏的前瞻性。

地興建最具代表性的包浩斯校舍 【圖7】 及師傅宿舍(Meisterhäuser)

46 ,並和取代約翰納斯‧伊騰

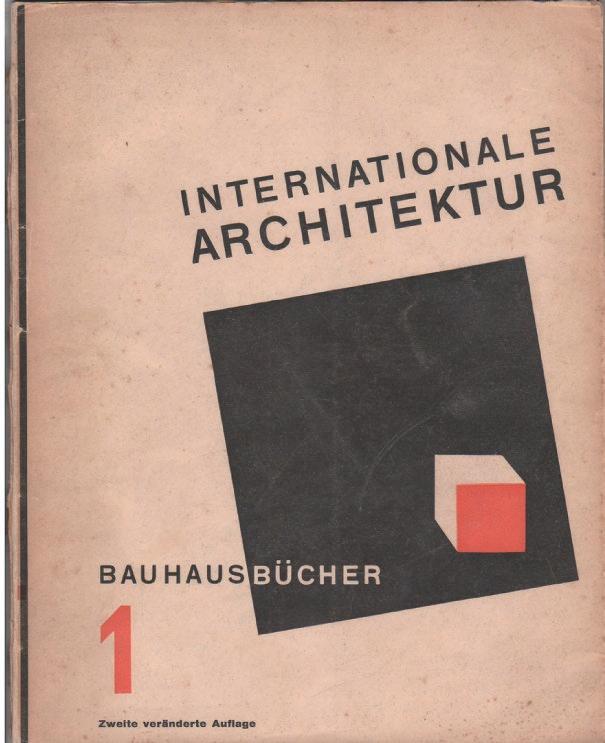

(Johannes Itten)的莫侯利-納吉啟動包浩斯叢書(Bauhausbücher)的系列出版47,實際上是葛氏詔 告天下:「這是一個信號,它擁有指向未來的意義,並預示著全新的普遍創作意志48」。

早在1924葛羅培斯便和長年夥伴阿道夫·麥耶(Adolf Meyer)為埃朗根的國際哲學學院

(Internationale Philosophie Akademie, Erlangen)提案,曾交出和兩年後如出一轍的設計藍圖【圖

8、9】。僅費時一年便完工的包浩斯校舍在1926年12月4日開幕,為三年前夏天提出藝術與技術合一的

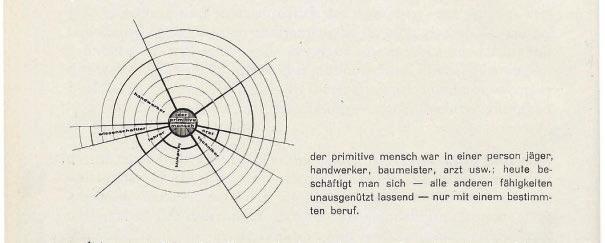

新整體(Art and Technology: A New Unity)之訴求提供物質基礎【圖10】,在多達一千五百名地方顯

要出席見證下,作為現代建築史的系譜中,像柯比意薩伏伊別墅(Villa Savoye)一樣即將就位的基本原

則。此外,葛羅培斯再提出德劭宣言《包浩斯生產的原則(Grundsätze der Bauhausproduktion)》,

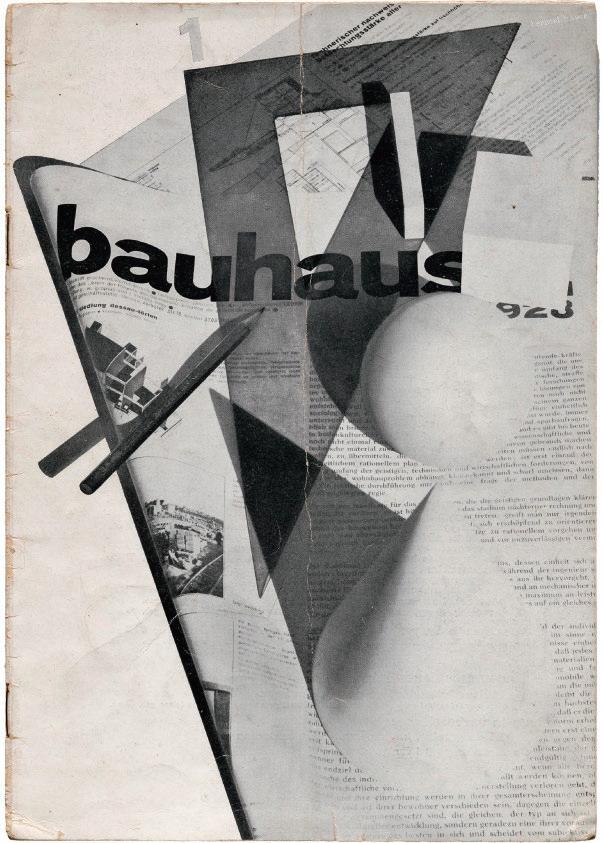

成立「Bauhaus GmbH」行銷工坊(Werkstatt)產品 【圖11】 ,推動「包浩斯之友圈(Kreis der Freunde des Bauhauses)」 ,發行《包浩斯(Bauhaus)》同名季刊49,間接地合理化了最早由匈牙

利藝術評論家恩斯特‧卡瀨(Ernst Kállai)於1930揭櫫的「包浩斯風格(Bauhaus style)」。

【圖7】

包浩斯學生Gerd Rexhausen寄給母親的德劭校 舍明信片註記了多項建築特色,這幅影像出自 莫侯利-納吉妻子Lucia Moholy(本名Lucia Schulz,包浩斯同名季刊《Bauhaus》主要攝 影師),1927

【圖8】

「文藝復興或巴洛克的典型建築物都以對稱立面引導出中軸線佈局的自明性…… 而在我們的時代精神所產生的建築拒絕這種強調立面表現的做法,你必須親身體 驗、踏步走訪整座建築物來感受量體之間的關係和機能(按葛羅培斯)」,1924

【圖9】

不光室內,Hinnerk Scheper也為德劭校舍乍看只有白與 灰的外部做了色彩計畫,包括門、窗框的紅色以及工作坊 車間帷幕玻璃上鋼條的黑色,1926

46.Éva Forgács, The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics, trans. John Bátki (Budapest, London, New York: Central European University Press, 1995), 153;距德劭校舍僅數百公尺,走路約十分鐘,全案共計有一個single house又稱Director’s House,葛氏

入住;三套double house提供給資深師資:分別是克利和康丁斯基、穆賀和史萊莫、莫侯利-納吉和費寧格,每一戶設計都不一 樣。

47.慕尼黑出版社Albert Langen於1925-1931年間由葛氏《國際建築》打頭陣、發行共十四本,封面和排版多由莫侯利-納

吉包 辦,他自己也推出第八、十四集;除了包浩斯大師如第二、九集分別交由克利和康丁斯基;還有包浩斯設計特輯如第三、四、 七集分別談號角屋、劇場、工作坊;甚至包浩斯以外的前衛藝術家專輯如第五、六、十、十一集分別介紹皮耶‧蒙德里安(Piet Mondrian)、特奧‧凡‧杜斯伯格(Theo van Doesburg)、J. J. P. 奧德(Jacobus Johannes Pieter Oud)、卡濟米爾‧馬列維奇

(Kazimir Malevich)。

48.Werner Oechslin, Die Idee des Bauhauses - eine Folge des Werkbundes: Von der «Wendung zur Kunst» zurück zu Standard und «science», Unpublished material, courtesy of the author (特別感謝ETH建築史名譽教授沃納‧奧克斯林提供筆者

寫作時尚未出版的新書《Werkbundzeit: Kunst, Politik und Kommerz im Widerstreit》部份初稿), 1.

49.有限責任公司(Gesellschaft mit beschränkter Haftung;GmbH)以出資者所投入的資金為限,用於資助包浩斯研發與人事

【圖10】

Herbert Bayer為葛氏在包浩斯大展開幕典禮8 月15日當天的演講製作海報,1923,上方可見 題目「Kunst und Technik – Eine neue Einheit」

【圖11】

Joost Schmidt為包浩斯德劭時期的工坊自有品 牌設計之宣傳明信片,1926

【圖12】

這幅知名的攝影作品出自費寧格之子T. Lux Feininger, 入鏡的是紡織工作坊的成員, 1927,畫面中站在下半段梯階上最高者是包浩 斯最早的女性助教Gunta Stölzl,也是流傳甚廣 的大師屋頂合照中唯一女性成員

更清楚地說,這是現代形式的包浩斯風格化(Bauhaus stylization of modern forms)50。巾幗不讓 鬚眉,瑪莉安娜‧布蘭德特(Marianne Brandt)在男性主導的金工工坊爭得一席之地,MT(Metal縮 寫)第49號茶壺堪稱不朽經典;紡織工坊的包浩斯女性【圖12、13】如君塔·施多策(Gunta Stölzl)、 安妮‧艾柏斯(Anni Albers)、蓋兒圖·阿恩特(Gertrud Arndt)、莉莉‧萊西(Lilly Reich)接力淬鍊包

浩斯織品(Bauhaus Fabrics)品牌,他們與校內另一半的愛情佳話也妝點了「時代精神激發之形式

(Zeitgeist-inspired form) 51 」。這樣「 自由浪漫的處世情懷……表現在設計與生活上 52 」, 輾轉

移植東亞、戰後落足台灣,大概也只有在美國和新教雙重保護傘下的東海、陳其寬「 在台灣首創的包浩 斯式的設計課程53」可能比擬,反觀黃永洪印象中「每年〔成大〕建築系送舊,在校園巡禮過後,大家紛 紛將手中的蠟燭放入水池裡54」的戲碼則相形失色許多。

難怪,「 東海建築人……在建築設計上常撇開傳統在工程、法規或金錢方面的限制,而耍些新花 招,或者寧願犧牲一些建蔽率或容積率,為達到某種設計的理想而堅持 55 」。反觀那些年的「今日」成

大,在工學院對集體秩序強調之下,成大建築除了高呼「實在建築是人文而不是工程56」的葉樹源,詩意 性格就屬另一位負責設計課教學的金長銘最為突出:

年年月月一襲藍袍在身,……如民初清華園裡的飽學之士,……挑燈夜戰,越畫越有精神,豪 興飛溢之時,情不自禁地拉開嗓子,大唱起「平貴回窯」,「四郎探母」。其平劇之造詣,可 能不弱於他的水彩透視,其音也圓,其調也清,其聲也美,其氣也厚。57

執教十一年,金長銘經常陪著建築系──「 掙得『不夜系』的名號 」──學生在燈火管制十分嚴格 的五零年代向訓導處要求晚上不要停電,以利「最痛苦也是痛快的事──冬夜裡的趕圖58」,蔡柏鋒與同

費用,加入朋友圈每年須支付十帝國馬克(Reichsmark;RM),除了每季可收到免費包浩斯刊物(英文一般多寫成Bauhaus Journal,但確切應為Bauhaus Quarterly),並可獲得活動折扣,譬如1927年3月16日校方便為會員舉辦德國編舞家史萊莫講座及 舞台表演。

50.張晉維,From Bauhaus to Whose House?:45。

51.Wallis Miller, “Architecture, Building, and the Bauhaus,” in Bauhaus Culture: From Weimar to the Cold War, ed. Kathleen James-Chakraborty (Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2006), 66.

【圖13】

Oskar Schlemmer 離開包浩斯後的經典畫 作《Bauhaustreppe》將虛擬(照片裡並 沒有的)帷幕玻璃窗加入了場景,才剛完成 就被Philip Johnson買下,懸掛在紐約豪華 公寓客廳,1933

52.游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,99。

53.漢寶德,情境的建築,18。

54.黃永洪。純稚率真:成大人所擁有的生命之美。在李金振等編著,成大四十年──回顧與前瞻(台南:國立成功大學, 1986),205(1991以「調和新舊建築開創特有風格」再度發表在李編《成大六十年》,212)。

55.游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,99。

56.「但學建築是要從工程開始,因為沒有工程的基本知識,你就不知道如何做,且不知道做出來的效果如何!學建築是由工程到 人文,而做設計則是由人文到工程」,參見:閻亞寧,訪葉樹源,建築師(台北),第115期(1984七月):41。

57.轉引自:蕭百興,來自彼岸的「新」聲:162。

58.許仲川,老米酒灌腸冬夜裡趕圖,成大六十年,108。

窗們「 從金先生那邊獲益不少 」:「 我們懷念…很懷念那個金先生,就是說,他是學生在教室,老師一 定在,晚上十二點鐘,只要學生一個人留在教室裡面,他也陪著他在那邊畫圖59」。趙工杜回憶「當年鬧

轟轟的教室,沒有一夜看不到金先生八字鬍的親切影子60」,和大夥打成一片的他征服了所有人。想必,

金1954年初帶領學生焚膏繼晷,拼搏東海大學校園競圖61【圖14】的場景,無異乎夢醒時分的包浩斯吧? 七零年代前的東海也是四年制,勞動密集,「 標榜小班教學的制度,讓師生十餘人每日晨昏與

共 62 」 ;陳其寬設計的「 大房間(room) 」每到評圖前也「 燈火輝煌,同學、學長姐與學弟妹們一起工

作,有人興來抱著吉他高歌數曲,有些或圍在桌旁猜人家的圖,任課老師也常在夜裡到系館看圖 」,只 是羅時瑋在四十週年系慶所強調的這個「 東海建築系一直都保有的空間使用方式,由此逐漸產生特殊的 系文化63」並沒有那麼特殊,因為這些現象其實早在系館落成之前,評圖文化也早在陳於美國中西部留學 時就有:

交圖後三日教授公佈圖樣審查會(通常叫Jury)的時間表。每位學生應於事前,將所有圖樣掛 於活動圖架上,按時間表規定時間,將活動圖架推進審査會場,接受數位授的審査。再由學生 以口頭說明自己的設計思想,以及設計特點,然後答覆每一敎授的訊問。64

59.徐明松,蔡柏鋒早年建築初探,建築師(台北),第443期(2011十一月):103

60.詹伯望,金長銘與成大建築系,中國時報,2005年11月16日,第E7版人間副刊。

61.東海大學校園競圖自1954二月公開徵集,但卻獎金低落且直接作為設計費,有失公允,導致台灣省建築技師公會(今建築師公 會)幾乎沒有會員參加,僅有的二十二件參賽方案中,金的學生團隊包括李濟湟、曾東波、隋洪林、潘有光,獲得第三名,參見: 佚名,國內零訊,今日建築,第2期(1954三月):9;佚名,本系簡報,今日建築,第3期(1954五月):28;接著評審團召集

人貝聿銘否定首獎得主、師承柯比意的吉坂隆正後為這次競圖的失敗定調,「自告奮勇無償承擔規劃設計之責」。當時尚未自立門 戶的他找來助手張肇康、陳其寬協助,是年四月展開工作、隔年開始動工,參見:關華山、林婉婷、蕭雅菁,東海校園迷思,7、 8、15;吉坂參賽時我方配合建築師為日本早稻田大學理工學部建築科的第一位台灣畢業生林慶豐,他在日十四年並與同窗六年的 吉坂成為莫逆之交,高而潘、蔡柏鋒等都曾在他1947回台開設的建築師事務所工作,參見:姜人偉,訪林慶豐,建築師(台 北),第115期(1984七月):44。

62.當年漢寶德、胡宏述、李祖原、蕭梅和成大來兼課的李濟湟等年輕師資「上課一起、下課便至陳先生住處搭伙,隨時隨地討論 與學習建築……成大建築系在金長銘先生任教期間,也曾有過這種師生氛圍」,參見:陳邁,憶台灣現代建築教育的啟蒙者──陳 其寬先生,在羅時瑋、陳格理編著,游藝化境:懷念陳其寬教授(台中:東海大學建築研究中心,2007),46-47;因為辦《今 日建築》而熟識金的吳明修回憶,「金先生家加菜,我們都大夥兒一塊去吃,所以師生之間的關係之外,我們還能夠建立更進一步 的超乎師生的關係」,參見:王立甫,訪吳明修,建築師(台北),第49、50期(專集:光復以來台灣建築的回顧1945~1978、 1979一、二月):99。

63.上引三處來自:羅時瑋,操練空間的空間:64。

64.蔡添壁,美國伊利諾大學研究所建築設計的教學,建築雙月刊,第3期(1962八月):19;「採用審查制度,注重Presentation 的方法,以訓練說服業主的技巧」,參見:蔡添壁。美國伊利諾大學研究所建築設計的教學(下)。建築雙月刊,第4期(1962十 月):25。

【圖14】

金長銘(右起)帶領隋洪林、曾東波、李濟 湟、潘有光組成東海校園競圖團隊,1954

【圖15】

美援才得以興建的模型工廠屬於系館第三期

工程,木工機具和手工工具等設備4月26日 正式啟用時漢寶德已經畢業,1959

何需等到陳(其實根本沒有就讀過的)的哈佛「鏡花緣」65、或是1967才返台的漢寶德「引進66」?癥結 應該在於校園中如紀律般「操練」的建築「系傳統67」、各院校期末評圖的「大拜拜68」所為何來?不見

得大費如此周章的包浩斯學徒似乎也能生產優良的設計,即使不一定是建築。

金長銘1942自素有柏林工業大學(Technische Universitat Berlin,簡稱TUB)基因的重慶大學69畢

業,1949來台又加入TUB校友朱尊誼剛從留日溫文華70手中接掌的省立工學院建築系,可說是與德國綜

合理工(polytechnic)體系頗有機緣,也至遲在1953見識到朱率先帶起學生「 用豬血、草紙……糊 墻 壁 71」 製作模型的練習72。否則「 當時的成大不做模型 」,這讓經由早在美國求學階段便操作模型 73的陳

其寬簡報裡才第一次看見模型的漢寶德74非常不滿,萌生退意打算轉學【圖15】。然而,當朱啟程赴美考察

65.儘管陳「競競業業,一點也不敢懈怠……〔在TAC工作期間〕參與哈佛大學建築研究所的所有評圖討論,更努力地研讀設計學 院圖書館中所陳列的歷年重要論文……也受到葛羅培斯建築思想的薰陶」,參見:鄭惠美,包浩斯精神在台灣:31。

66.「我從美國引進一項評圖制度(jury system),過去只是把學生的設計圖掛在牆上,老師把門關起來打分數,而評圖是由學生 一個個上台解釋自己的設計作品,再由台下的敎授提出問,學生回答,如此可以練習學生的口才、訓練學生思考問題的能力和和將 來與外界溝通的能力。」,參見:林載爵、文庭澍,我與東海建築系(漢寶德口述),在特刊編輯委員會編著,東海風:東海大學 創校四十週年特刊(台中:東海大學出版社,1995),197。

67.上引四處來自:羅時瑋,操練空間的空間:64。

68.游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,97。

69.賴德霖、王浩娛,重慶大學建築系的柏林工業大學基因試探——一項基於人物生平的研究,建築學報(北京),第614期 (2019十一月):91-92。

70.光復時系上由兩位日本回來的華僑師資負責大多數課程,自京都帝大畢業的溫之外,還有畢業於東京帝大的陳萬榮,參見:趙 建中,訪蔡柏鋒,建築師(台北),第49、50期(1979一、二月):82;溫負責設計跟歷史(曾指導1949畢業生高煥庚關於柯比 之論文,參考書目多為日文,高而潘也因此涉獵柯氏著作,譬如記錄著十場南美洲演講內容的《Précisions(1930)》1942日文 版),陳負責工程相關,另有黃寶瑜講授中國建築史,參見:徐明松,蔡柏鋒早年建築初探:103;「日本教授們的教學法雖然刻 板但卻也腳踏實地,本國教授們雖引入了design的模糊概念,但卻顯得虛幻」,參見:黃模春,訪高而潘,建築師(台北),第 49、50期(1979一、二月):88;黃「都是用嘴巴講……很能說善道……〔但他〕對於master plan也好像沒有盡到建築師該盡的 責任,與他平日上課所表現的對site plan的能力完全不能匹配」,參見:王立甫,訪吳明修:99、100。

71.林致秀,六校建築系前期畢業生座談會:96。

72.注意!這時候朱尚未因美援交換教授的協定出國,係過去在德期間磨練使然。是年秋季他才循普渡福爾摩沙計畫訪美一年(成 大當時每年選派四位教授交換,朱之後高盛德1954、陳萬榮1956也都赴美一年),「各位教授不但研習專長學科,並訪問其他著 名大學及參觀各種工業措施」,參見:校史編纂小組,世紀回眸,76;茲此,朱返國前親自前往芝加哥伊利諾理工學院拜訪密 斯、到威斯康辛州的塔里耶森(Taliesin)會晤萊特,更加底定「製作模型為表達建築立體造型之最佳方式。模型一具,遠勝無數 透視圖,鳥瞰圖……各校對此提倡,不遺餘力」,參見:朱尊誼,美國大學建築工程教育近況簡介,今日建築,第6期(1954十二 月):17;朱甚至透過Foreign Operation Association(FOA)方式嘗試邀請密斯到台灣講學,可惜因密斯腿疾開刀在即未果; 另,葛氏當時在日本考察,因此緣慳一面,參見:佚名,海外航訊,今日建築,第4期(1954七月):21;佚名,麥斯‧凡‧得‧ 羅,今日建築,第5期(1954十月):23。

73.「以模型作研究空間組織與建築型態的工具」,參見:蔡添壁。美國伊利諾大學研究所建築設計的教學(下)。建築雙月刊, 第4期(1962十月):25。

74.漢寶德,情境的建築,12;反觀「做『模型』後來形成東海建築的一個傳統,東海的模型也都做得比其他學校出色」,參見: 游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,86。

建築教育,繼承「6B鉛筆」、「譚立面」等草圖-繪製-渲染(esquisse-drawing-rendering)75絕活 【圖16】、但從來沒有出國留學經驗的金粉墨登場,台南工學院校長秦大鈞(1952繼任同樣留德的王石 安)按中美教育援助計畫簽訂合作協議的普渡大學偏偏沒有建築系作為直接的學習榜樣76,長達七年他仍 「把西方古典建築中的柱範組合及設計上之應用,一併介紹到系上77」,頂多,在光復後第三位、任內較

多美援工程的校長閻振興自1957起,執行傅氏、宋氏等美方顧問、或大陸來台留美建築師主持的基泰工

程司輔導之校外個案後78,回到《今日建築》上偶發「現代」之幽情,陳邁打過「四合院裡的清談」79之 比方,「 建築被當作是個宗教性的東西,是個偉大的哲學,是作為一個完美的、神聖的獨立體而存在 者 」。80

「做就對了,不要說(Build, don’t talk)81」!密斯話不多,卻鎔鑄於石,迂迴表意。然而,今日 建築研究會「 並不全然了解包浩斯的社會性,欣賞密斯之處也是其學院派的精神,即使談民主制度與現 代建築的關係〔,譬如金長銘寫在《今日建築》創刊號的「民主、極權與建築」一文〕,也是神聖地、

抽象地談論而非認識到建築與社會、經濟條件的必然關係這一事實的存在82」。「建築本來就是社會作業 啊!」 待過公務體系的賀陳詞顯然道高一尺: 「〔現代〕建築誠然是以「實用」的姿態出現,此實用有

75.盧永毅,譚垣的建築設計教學以及對「布雜」體系的再認識,南方建築(廣州),第4期(2011):25。

76.美國1951建議成大找一所性質接近的工學院配合,原訂加州理工學院,「因該校係私立學校,校董會不同意與外界合作而作 罷」,隔年王石安請辭、秦大鈞接任便在11月教務會議決議「各系課程標準原則上參考美國普渡大學與麻省理工學院之課程標 準」,參見:校史編纂小組,世紀回眸,72、74;茲此,莫非當年秦找上本科母校東南大學孫洪芬先生物色其它合作對象(後來 聯繫上普渡徐立夫後定案)之際,也曾延續前朝意志積極接洽MIT未果?

77.詹伯望,金長銘與成大建築系。

78.包括1954高等法院台南分院擴建、1955國民黨台南市黨部、1958台南電信局(舊營業廳暨自動交換機房),參見:傅朝卿, 1950年代台灣最摩登的學生餐廳,國立成功大學校刊,第235期(2011):21;台南電信局原是基泰的設計,金正好指導其初毓梅 工程師之女初小平才受邀加入,參見:傅朝卿,「今日建築研究會」、《今日建築》與葉樹源及金長銘——臺灣現代建築發展之另

一頁史話,營造(第一屆中國建築史學國際研討會論文選集,北京),第1期(2001):356;基泰來台後訓練出最重要的建築師 應屬高而潘,參見:王立甫,訪吳明修:100;與當時同樣致力於戰後重建的歐美相較,上引建築類型都是政治經濟項目,或說工 程師眼中的「實業」建設,「內向取代、以農養工」的政策下福利國家促進文化項目的社會建設是缺席的,參見:蕭百興,機械之 船的國族揚帆,73、79。

79.一直到高而潘、方汝鎮、漢寶德、華昌宜、鄭自財等幾位學長有機會協助東海建校工作,才「讓成大的學生得以跳脫清談,而 能從實際的作品中開始稍稍領會到現代建築」,參見:陳邁,憶台灣現代建築教育的啟蒙者,45-46;而所謂東海經驗──包括東 海三人與王大閎──對於「臺灣早期現代建築」的影響,根據吳明修對1959一起加入華泰的方觀察研判,就是「隨著參與東海建 校的人的離開而擴散出去的……他們也都有保存傳統,表現中國精神的企圖,有這種motif,有這種動機在……可以說是中國建築 的一個簡化」,參見:王立甫,訪吳明修:97、101、102。

80.夏鑄九,三十年來台灣建築教育的回顧與前瞻,建築師(台北),第49、50期(1979一、二月):57。

81.Adrian Forty, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture (New York, NY: Thames & Hudson, 2000), 13. 82.夏鑄九,三十年來台灣建築教育的回顧與前瞻:57。

【圖16】

美院模式出身的金長銘自創一套幾何投影教 材,並親自編寫且繪製插圖,1950s

如一座浮在海面上的冰山,其潛存在海水面以下的部份還不知道有多大? 83

「你如能夠成為一個好的建築師則你的資質就夠資格做一個好的政治家

」或者,葉樹源魔高一丈:

84」。除非,一方面「在當時布雜

餘緒仍然影響台灣建築之環境下,宛如一股清流 」般地反思中國宮殿式樣與紀念性建築類型之當代適宜 性85,「最典型的莫過於台北南海學園裡的國立歷史博物館、科學教育館〔本次展覽場地,盧毓駿六零年 代『中華文化復興運動』的先期實驗〕等等86」;另一方面,囿於東方MIT的金也必須設法改良葛羅培

斯領軍包浩斯期間雖「光說不練」、卻大膽前衛的實驗性建築教育。必須落地!普渡專家多次建議「 建 築系應強化工程、構造方面的教育以平衡夠多的藝術課程,並必須注意建築領域上的特殊問題,而非單 純抄襲設計用於其他區域作品等大方向87」。日據時即已深具工程色彩的省立工學院,在國府接收後入學

的王秀蓮要「到美國普渡大學讀碩士,條件是加入國民黨88」?攘外必先安內,反攻必先圖強,在蔣氏民 族主義與科技菁英的「實務=實用=去政治89」大時代呼聲──俗話說「反攻大陸,收復河山90」──下

被賦予了意欲藉技術文明與國防建設重新出發,身處「原子時代91」的嘉南農村社會也要「迎頭趕上92」

的民主大業,「 建築被貶視為是一種純技術的產品,這從在臺灣土木工程師可以執建築師業這一件事上 最可以證明……把建築學轉成為僅是『造房子』93 」。

83.賀陳詞,打滾四十年述感,建築師(台北),第115期(1984七月):37。

84.「因為一個好的政治家必須觀察力強、理解力強、分析力強及判斷力強等條件,最後還需要了解群眾」,參見:閻亞寧,訪葉 樹源:41。

85.金畢業前擔任來自法國美術學院美國大本營賓州大學的譚垣之助教,傅朝卿,台灣戰後初期的一頁建築史話——以台灣省立工 學院建築系的教育與實踐為例,臺灣美術學刊,第83期(臺灣美術近百年發展專輯、2010一月):76、78;但是,他在那個重 慶、中央兩校在沙坪壩師資流通頻繁的對日抗戰年代也已經師事過現代主義者如朱尊誼。

86.詹伯望,金長銘與成大建築系;這座建築的外型雖然因業主國民政府的法統要求比擬天壇,但其實內部空間有著薩伏伊別墅啟 迪的現代性手法,參見:王俊雄、徐明松,粗獷與詩意:台灣戰後第一代建築(台北:木馬文化,2017〔2008〕),54-59。

87.這些論述對金的轉向之影響不可小覷,譬如同事葉樹源與胡兆輝1958指導的李澤楚《近代建築的材料構造與施工》以及朱祖明 《近代建築技術之發展》,參見:徐明福等,撫今追昔,64;又,變動最大的部分確為工程結構方面的課程與繪圖及美術方面等 基本訓練課程時間的消長,充分反應省立成大與普渡大學合作前期建築系之課程轉變,參見:蕭百興,機械之船的國族揚帆, 116-119。

88.黃哲斌,戰後第一代本土女建築師:王秀蓮蓋屋不謀殺氣候,中國時報,2010年4月3日,第A6版。

89.蕭百興,機械之船的國族揚帆,81。

90游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,82。

91.葉樹源,什麼是建築,今日建築,第1期(1954一月):3;也是省立工學院時期校歌歌詞的內容(方孝遠作詞、周慶淵作 曲);上引張昌華在新竹清華設計的原子爐實驗館即為一例,他甚至曾為該館設備國際投標事宜親自赴美考察同類型實例,參見: 林雲龍,訪張昌華:38。

92.漢寶德,建築國際運動的再認識,建築雙月刊,第2期(1962六月):1。 93.華昌宜,社論:中國的知識份子們,請認識建築!。建築雙月刊,第3期(1962八月):2;反觀關頌聲、鄭定邦、張德霖等仿 照1927上海建築學會(隔年改中國建築學會)成立的中華民國建築學會(2011改臺灣建築學會)早期佔主導地位的外省籍人士 「想把美國的東西帶回來,所以一直排斥土木系」,參見:王立甫,訪吳明修:100。

與金長銘師出同門、來自布雜體系的陳其寬大2021仙逝的王秋華兩屆,畢業自對日抗戰時期退守重 慶郊外沙坪壩的中央大學建築系,但後續的際遇卻讓他走出另一條路,以「建築五四運動

94」的成果衝撞

洋務運動以降「中學為體、西學為用」的桎梏。在為人稱道的葛羅培斯建築師合作社(The Architects Collaborative,簡稱TAC)工作經驗【圖17】之前,同金長於水墨渲染的他1949奪下丹維爾市市政廳設

計首獎95,並在伊利諾大學厄巴納-香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign,簡稱伊

大) 96 完成建築碩士學位。名義雖是為景觀規劃、植樹之責,但實際上東海三人也沒有誰比他更適合留

下,領導「處在既需屬於工程、又須達成東海建校以美學藝術為本的結構脈絡97」之下的建築「工程」系

98,在維持一定比重的理工科目情況下「 把東海創校以來的博雅『博雅』(liberal arts)教育宗旨很恢弘

地表達出來99」;更有甚者,便是他將工程轉化為藝術的本事:「在建築設計中,為達成建造某一既定空 間……不得不尋覓一種適合於此目的的結構 100」兼顧經濟性、構築性、以及奇美拉潛移默化經驗中、淬

煉出講究細部的準確性,所以能在有效預算控制下,以並非「 Mies-like 101 」的倒傘、薄膜結構成功地

演繹 其對於施工細部之嚴格控制的建築系館、藝術中心、以及路思義教堂102,「 其空間形式正宣誓了臺

灣最前衛的現代主義建築以初試純淨之姿翩然降臨大度山上103」。

「 作為一個藝術家,〔陳其寬〕未曾受到這些新事物在物質及機械上的束縛。反而利用了想像力與

94.鄭惠美,一泉活水──陳其寬(台北:INK印刻,2006),105-106。

95.僅花一年完成學業,是屆畢業設計與該州丹維爾市(Danville)的市政廳競圖合作,陳奪首獎大放異彩,為華人爭光。不過國內 對此事普遍誤寫成丹佛(Denver),但那是一個位在科羅拉多州的另一個城市。

96.「香檳即Champaign,是伊利諾大學的所在地」,參見:蔡添壁,美國伊利諾大學研究所建築設計的教學:19;偏偏陳邁和多

數人都誤以為是芝加哥分校,參見:憶台灣現代建築教育的啟蒙者,46,但該校要到1946才有類似二專的建築學程,1965才有大 學部的建築系,當時陳早已返台,已經訓練出東海建築系第一屆畢業生。

97.蕭百興,當陽光又重臨這個山上!東海建築系空間設計論述的依賴現代性輪轉,台灣建築報導,第63期(2000十二月): 66。

98.與中國多數情況一致,無論教學內容,在(一般是工學院)創系時以「建築工程」系命名,採四年制,授予「工學士」學位。

成大與東海分別在1970與1974改名「建築學」系,後者仿效美國建築設計教育改為五年制;分別在1968與1980成立研究所碩士 班,前者更在1991成立博士班(也在改制國立成大1971那年獨立規劃專業,成立都市計劃學系),並於2009採四年與五年雙軌 制,前者偏工程教育,後者偏設計教育。

99.程海東,序:大度薪傳,懷思哲人,在羅時瑋、陳格理編著,游藝化境:懷念陳其寬教授(台中:東海大學建築研究中心, 2007),8。

100.陳其寬,貢獻一磚,建築雙月刊,第2期(1962六月):23。

101.王立甫,訪吳明修:101。

102.我們可以在這些建築上見證陳其寬在接受專訪時指出發揮鋼筋混凝土的特性、節省材料、跨度大增、基礎節省、施工簡單、保 養費用低廉、又防震、防水、防熱,以及遮陽遮雨等方面的薄膜/薄殼結構優勢,參見:陳其寬,薄膜結構建築界的新猷:11。

103.五零年代末期,東海初始規劃的校舍已大半完工,來自美國基督教聯合董事會的經費也已經所剩無幾,必須節省工程造價,參 見:關華山、林婉婷、蕭雅菁,東海校園迷思,108、109。

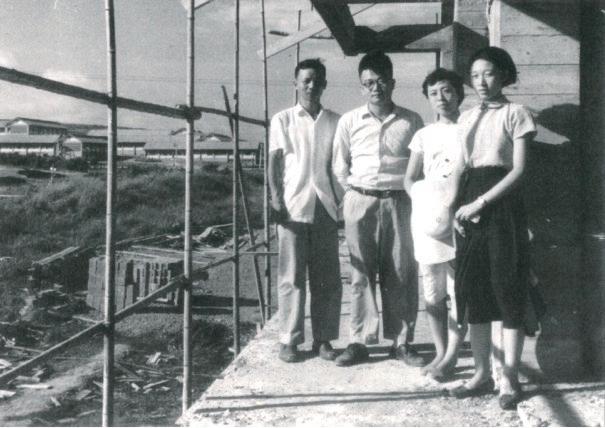

【圖17】 陳其寬(右四)、葛羅培斯(黃色沙發上右 二)和TAC同仁們的合照,1953

【圖18】

刊登「貢獻一磚」的當期《建築雙月刊》封面 展示預備課程學習成效,1962

幻想力,創造了新的藝術 104」。然而,這不足以解釋全國最早的成大、以及同時由虞曰鎮成立的全國首 創之五年制的中原105為何相繼上山取經,對此記憶猶新的東海第一屆畢業生游明國直指一年級「預備課 程」106的震撼教育,才是關鍵。陳本人在《建築雙月刊》分兩次刊登「貢獻一磚」分享「 建築基本設計 教學中諸重要設計原則與概念。自空間問題始,繼之為結構,材料與工具,質感,形與機能,自然結 構,美之探討等 107 」做過介紹【圖18】,此不贅述108。值得關心的是,這些「 教同學們用紙、繩、筷子

等材料來創造型的試驗 109」,為何看在陳邁眼裡都不諱言:「 在陳先生的觀念裡,大一的『基本設計』 是訓練的核心,也是包浩斯建築教育的精隨 110」?暫且假設沒人會天真地「誤會」哈佛建築系等於德國

包浩斯111,但就算無論天涯海角葛羅培斯都是「 包浩斯先生(Mister Bauhaus) 112」的事實不爭,他也從

來沒有指導過大眾最愛捕風捉影的「Vorkurs」113。1923夏天包浩斯週(Bauhauswoche)葛氏「新整 體」宣示之後,該預備班改由莫侯利-納吉負責,1925遷校至德劭時艾柏斯加入「主要的目的是在訓練

104.李鑄晉,陳其寬:64。

105.位在中壢的中原理工學院也是基督教會在台辦學,為我國唯一創系就實施五年制的建築系,反觀東海在漢寶德主持後歷經1969 到1974才完成改制,授予「建築學士」學位,且有淡江與逢甲跟進,文化跟成大暫且維持四年制。

106.近半世紀來國內習慣翻成「基本設計」,顯然又是受到美國習慣將包浩斯Vorkurs的類似課程稱為Basic Design的影響,為求 全文一致,在此除引述外同德語Vorkurs譯為「預備課程」。

1078.陳其寬,貢獻一磚:21;陳其寬。貢獻一磚(續)。建築雙月刊,第5期(1962十二月):17-18。

108.感興趣的讀者可以參閱2021八月《建築師(台北)》的「兼俱藝術與建築的奇才──陳其寬建築師百年紀念特輯」,第一屆學 生游明國開篇也就「點線面的組合和構思、摺紙做模型(造形)、張力和壓力、空間的組構 」等面向說明預備課程教學要領。

109.華昌宜,時空共相與東海建築系之緣,28。

110.陳邁,憶台灣現代建築教育的啟蒙者,47。

111.「當時的哈佛建築系由葛羅培斯主導是純包浩斯的理論」這類對號入座的說法,實在要非常小心,參見:鄭惠美,包浩斯精神 在台灣:35。

112.也就是說:「包浩斯就跟其創立者兼校長華特‧葛羅培斯劃上等號(Das Bauhaus ist dessen Erfinder und Direktor, Walter Gropius)」,而且「建於1926的德劭包浩斯校舍被象徵性地置於該集合體的中心地位(in dem auch das das Gebäude des 1926 errichteten Bauhauses in Dessau symbolhaft in die Mitte dieser Vereinigung gestellt wird)」,參見:Oechslin, Die Idee des Bauhauses, 9, 12,這讓現代建築的抽象概念變得清晰而客觀,正如葛氏1919在威瑪宣言將一切指向了「建造物(Bau)」;對延 攬葛氏赴美主持的GSD建築系來說,首任院長認為這些建造物確保了「現代建築的勝利(the triumph of modern architecture)」,

參見:Joseph Hudnut, Preface by Joseph Hudnut, in The New Architecture and The Bauhaus by Walter Gropius (trans. P. Morton Shand) (New York, NY: Museum of Modern Art, 1947), 9, 10。

113.葛氏堪稱史上唯一不會畫圖卻能取得如此巨大成就的建築師:現代建築四位大師中唯一科班出身的他1903自慕尼黑技術學院 (Technischen Hochschule München,只念了一個學期)在學期間就因無法畫圖而身陷焦慮,終其一生所有作品都是與其他人合 作,諸如德國時期的麥耶、英國時期的弗萊、美國時期的布魯耶等等;就德劭校舍來說,由於老搭檔麥耶選擇留在威瑪發展,葛氏 便找來年輕的費格處理前期方案階段,以及恩斯特·紐弗特(Ernst Neufert)負責技術深化和施工,參見:Winfried Nerdinger, Walter Gropius: Architekt der Moderne (Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1985), 29;而他就像傳教士一樣,用語言完成溝通和設計, 這種做法導致類似貝聿銘在路思義教堂著作權歸屬的公案,草圖幾乎沒人見過的葛氏也始終難以釐清和合作者之間的關係,甚至因 此導致夥伴關係終止。

學生對於平面的構圖、色彩及質感的認識與協調,以及立體三度空間和基本力學的組織與原理 114」的教

學工作,並在莫侯利-納吉1928離校後獨當一面。但是我們何不把狀況搞清楚?納吉-艾柏斯時期的預

備課程旨在確保所有新生進入工作坊前對於設計當中form及work的認知一致115,但與美國包浩斯緣慳一

面的陳其寬有更多養份選擇,甚至鉤沉前期伊騰──有別於前者較具客觀性、面向工業生產、外向的理

性主義和構成主義(Constructivism)──偏重主觀與個人色彩、內向的神祕主義和表現主義 (Expressionism)之心理學版本。

除了心理因素的強調,誠如陳其寬的預備課程所呈現的【圖19】,顯然還有形式探索之外、針對

建築設計的準備,譬如因應「 在臺灣,每次颱風地震中所摧毀之建築多由不能抵抗此風力或地震所形成

之側向力〔lateral force〕所引起之剪力及彎力」的前提下,許多「拉力與壓力之結構116」的非抽象之練

習。切記!包浩斯從創校到納吉-艾柏斯時期1928截止那年都沒有發生體制內的正式建築教育,而當建

築系隨漢納斯‧麥耶(Hannes Meyer)上任成立時,在「紅色包浩斯」Vorkurs已經落入資產階級封建美 學詬病的深淵,一度降格為選修課而形同虛設,甚至到了密斯末年更是直接被其它課程取代。原因很簡 單:包浩斯的預備課程從來不(只)是為了建築師,而建築師也不是包浩斯訓練的(唯一)對象,各種

抽象形式的工藝訓練在各地的引入過程都面臨如何「建築化」的問題。1979吳明修在接受一、二月合刊 的《建築師(台北)》「光復以來台灣建築的回顧1945~1978」專集採訪中的結語,正好給這個學派之

理想在台灣撥接的語境下留了註腳。

再者,既然張肇康生平最後一次受訪指出,沒有師徒制的Workshop就不是包浩斯117,為何我們不能 就事論事,將眼光和平移交伊大呢?「 越是將包浩斯和葛羅培斯其人揉合在一起,人們便離具體事實及 包浩斯『事件(Ereignis)』越遠 118 」,或者「 實作為主的設計課與理論為主的建築史 119 」這種含糊說

法,助益都是有限。實際上,這所伊利諾大學最早的分校1873將全美第一個建築文憑授予內森‧瑞克

(Nathan Ricker),1914也培植全世界第一個留美的華人建築師莊俊,它是比法國美術學院早了半世

【圖19】

建築系館裡到處可見學生在陳其寬預備課程上 的練習作業,1962

114. 游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,86。

115.Rainer Wick, Teaching at the Bauhaus (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 2000), 68.

116.陳其寬,貢獻一磚:23-24。

117.林原,包浩斯、建築和我:專訪張肇康先生,聯合文學,第99期(1993一月):227。

118.而這個跡象在影響英美甚鉅的《新建築與包浩斯》這本英文版比德文版還早發行的書中表現得尤為突出,參見:Oechslin, Die Idee des Bauhauses, 12。

119.鄭惠美,空間‧造境:陳其寬(台北:雄獅圖書,2004),38-39。

【圖20】

《足球畫(Football)》,119.5×22.6公分, 1952

的農、工業州為主要地盤,「萊特在威斯康辛州德利亞辛(Taliesin)的學園」也是早年奇美拉的一種想 像,「 東海只差沒有種菜而已 120」。或許正是在強調建築的實用性和技術性121之試煉之後,陳其寬難忘 人文藝術,又在1951赴波士頓加入建築師合作社前夕,先到加州大學洛杉磯分校(University of California at Los Angeles)進修工業設計、室內設計、陶瓷和繪畫(油畫及水彩)122。

即使「當年的哈佛的確是哈佛的黃金時代123」,後來沒有如願進入設計研究生院(Graduate School of Design,簡稱GSD)的陳其寬焉知非福,允文允武的他在TAC工作第二年便取得貝聿銘花三年畢業留任 助教、在現代建築最前線的設計教學機會,被葛羅培斯介紹到麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,簡稱MIT)擔任講師,他受到系上一位匈牙利籍的藝術理論家凱培斯(György Kepes)造型試驗的啟發124,且期間持續創作不墜。試舉其要,陳為支持五月畫會、1962在《作品》上 寫下四十年職業生涯中罕見的理論性文字──「肉眼、物眼、意眼與抽象畫」──顯然是當年受到凱氏 《視覺語言》中以攝影手法揭露我們日常生活中許多看不見的新事物之取徑的加持,兩頁篇幅裡就只配 了到MIT任教那年的畫作《足球賽》 125【圖20】。至於鄭惠美沒點名的「另一位教授」應該就是巴克敏 斯特‧富勒(Buckminster Fuller),因為陳在東海廣發在傳統意義上不隸屬包浩斯門戶的英雄帖,除了 「芬蘭的阿都〔Alvar Aalto〕」、「美國的易姆〔Charles Eames〕」、「萊氏〔F. L. Wright〕」、「 奧 國的卜洛〔Marcel Breuer〕126」之外,也親自指導建築系學生摸索富勒的曲面幾何結構圓頂(Geodesic Dome)實驗【圖21】。

120.游明國,東海大學建築教育的發韌與轉變,84。

121.Anthony Alofsin, “Tempering the Ecole: Nathan Ricker at the University of Illinois, Langford Warren at Harvard, and Their Followers,” in The History of History in American Schools of Architecture, 1865–1975, eds. Gwendolyn Wright and Janet Parks (The Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture, with Princeton Architectural Press, 1990), 74-75;事實上在美援與成大合作的普渡也是中西部知名的綜合性公立大學,位在印第安納州小城West Lafayette,不同於一般美

國大學以動物作為吉祥物,普渡的是蒸氣火車頭和鍋爐製造者,足見其對於農業、科學、工程領域之重視。

122.陳取得伊大碩士的時候中國已經易幟,轉往加州投靠定居洛杉磯的姊姊陳其恭,參見:李鑄晉,陳其寬:49。

123.李俊仁,訪王大閎,建築師(台北),第49、50期(1979一、二月):72。

【圖21】

「貢獻一磚」一文展示的預備課程紀錄中,圖 五可見1:1尺度的富勒短桿圓球體設計的結構 試作,1962,置於正中央且為唯一的實況照片

124.鄭惠美,包浩斯精神在台灣:34-35;華昌宜甚至直指陳預備課程的教學靈感來自凱培斯,參見:時空共相與東海建築系之 緣,28;凱氏不算是嚴格意義上的包浩斯學派,他從來不曾在該校就讀或任教,但是和同鄉莫侯利-納吉曾於柏林、倫敦合作, 並赴芝加哥擔綱其新包浩斯(New Bauhaus)燈光與色彩部門的主任;三零年代以降「新視覺(Neue Sehen)」已是莫氏名聞遐 邇的影像流派,早逝後(由Serge Chermayeff接任)很大程度上由凱氏在MIT新的攝影技術及其成像方式繼承:把基礎教學引出的 視覺問題從通識課中抽離出來,發展為前沿的理論,並反饋於建築學的研究。

125.接著連續兩年系列創作:《球賽(Football Game)》,120×25公分,1953;《足球賽(Soccer)》,122×23公分,1954。

126.上引三處來自:陳其寬,貢獻一磚:24;陳其寬,貢獻一磚(續):17;布魯耶並不完全認同葛羅培斯的包浩斯理念,他跟來 同樣自匈牙利的莫納爾、弗雷德·福爾巴特(Fred Forbat)其實在二零年代初期和為了推廣風格派來到中歐、卻遭葛氏拒於門外的

紀、最早移植美國的歐洲教育模式:德國綜合理工系統(源自法國École Polytechnique),並以中西部

「 尖端與科際整合(inter-discipline)需建立在很好的基礎上,大學部便宜『通』不宜『專』得太早 127」,富勒正是反對專業分工(specialization)的通才(generalist)支持者,被哈佛開除四十七年之

後,他在1962-1963學年度受邀客座知名的查爾斯‧艾略特‧諾頓詩歌教授(Charles Eliot Norton

Professor of Poetry) 時解釋:「『詩人』這個詞彙在這個詩歌教授的職位上是一個非常籠統的術 語,指的是在一個大多數人都在分類或『分』工(“taking” things apart)的高度專業化的時代裡,把

事物放在一起的人 128 」, 像陳其寬這樣提及「 三度空間之肢解 」、用的卻是「articulation(接合)129」

概念的人!因此 「建築師陳其寬是不是畫家? 130」這樣的問題不是大智若愚,他確實「 成為一九五零年

代在美國的中國畫家裡最令人注目的一位。但他仍然不放棄他專業的建築 131」。然而,這麼提問的人是

否知曉萊特在1912已成為國際知名的日本版畫專家呢?難不成,嬉遊理工與藝文光影間的「 禪畫家 132」

所參悟「小即是美(Small is Beautiful)133」,非得源自密斯「少即是多(Less is More)」才有正當性

嗎?除了源自西方現代思潮的左右,1977《少則得》【圖22】的觀念也出自東方文藝作品自古以來之特

色!試想在奇美拉「 中國畫看過之後,所有的西洋畫都不值得一看,看密斯的建築,就有同感,一個詩

人越偉大,生活越單純 134 」,成員們大多熟稔老子《道德經》曰「鑿戶牖以為室,當其無,有室之 用」,怎料他「少則得」「 這句國寶想不到被密斯借用,發揚光大,成了世界建築界盡人皆知的一句金

杜斯伯格結盟,在包浩斯體制外另組團體KURI:代表構成、實用、理性、國際(konstruktiv、utilitaristisch、rational、 international),參見:Herbert Bayer, Ise Gropius and Walter Gropius (eds), Bauhaus 1919-1928 (New York, NY: Museum of Modern Art, 1938), 38。後來在GSD期間擔任葛羅培斯助教、校外共同主持事務所業務的布勞耶1941決定拆夥自立門戶,葛氏不 滿,便從中作梗讓他無法在1946接班莫侯利-納吉的芝加哥設計學院,決定遷至紐約獨立開業,參見:Jill Pearlman, Inventing American Modernism: Joseph Hudnut, Walter Gropius, and the Bauhaus Legacy at Harvard (Charlottesville, VA: University of Virginia Press, 2007), 113, 115。

127.賀陳詞,打滾四十年述感:37。

128.上引三處來自:Maria Popova, “Buckminster Fuller Presages Online Education, with a Touch of TED, Netflix, and Pandora, in 1962,” accessed 4 September 2021, https://www.brainpickings.org/2014/03/05/buckminster-fuller-education-automation-1962/.

129.陳其寬,貢獻一磚:22。

130.賴素鈴,陳其寬是不是畫家?,民生報,1990年8月28日,第14版文化新聞;這個辯論導致隔年在台北市立美術館的「陳其寬 七十回顧展」。

131.郭繼生,論陳其寬,在郭繼生編著,藝術史與藝術批評的探索(史物叢刊11)(台北:國立歷史博物館,1996),207;陳 1959被英國藝術史家麥可‧蘇利文(Michael Sullivan)視為平行於趙無極和曾幼荷的最重要海外中國畫家,參見:李鑄晉,陳其 寬:53。

132.蘇利文指出「如果禪畫必須與生命、空間、時間、與行為有關,必須與自然一致和諧、必須在與主題認同中忘記自我,那麼陳 其寬是一位禪畫家」,轉引自:Ibid, 217。

133.徐小虎(Joan Stanley-baker),我所認識的陳其寬(黃捷瑄譯),在羅時瑋、陳格理編著,游藝化境:懷念陳其寬教授(台 中:東海大學建築研究中心,2007),34;是年徐(東方部策展人)為陳在加拿大維多利亞美術館辦的個展便以之命名。

134.蔡榮堂,王大閎的家,建築師(台北),第36期(慶祝第六屆建築師節特刊、1977十二月):38。

【圖23】

《教堂(Cathedral)》,182.5×30.5公

分,1960

言,愧煞國人135」。

「 非不能也,是不為也! 136 」誰說陳到了伊利諾州,一定得坐困「風」城芝加哥 137 呢?就算他的

1956《聖馬可廣場》、1957《威尼斯》甚或創立東海建築系那年的《教堂》【圖23】在李鑄晉看來受到 包浩斯畫家克利「 簡直什麼都不畫,而是專門畫質感 138」的影響,「 用牆烈的色彩,來畫廣場的飛鴿及 水影,也把現實的景物,改變成幻想的世界,充滿詩意的世界 139」,但姑且不論傳統中國畫裡常用的橫 式長卷或長向立軸都是西方所沒有的,「 在美學層次上他走得太前面了,因此孤單 」。至少,「 在東海 的早期,校長與會計長除了關心錢以外,從來沒有干涉建築的設計。這是中國社會中幾乎不可能有的情 形 140」,王大閎了然於心,他「 只有野心。在〔官場〕台北街頭巷尾,白日燃燭,追尋一種屬於中華民 族的生活與環境,渴望有一天能完成幾件深具意義的工作 141 」。何其艱難?「 早已無形,而僅有質 142」。

當然,這不是說包浩斯沒有培育建築師的養份,但「 包浩斯的思想系統中並沒有傳統的觀念。傳統 是很自然的在生活中的流露,並不需要強調,也不必強求 143」,其「 教育理念是在訓練一位不分建築、 雕刻和繪畫、鎔鑄一體的全能的建築師 144」:按照葛羅培斯創建包浩斯的教學安排,在為期半年、必修

135.陳其寬,貢獻一磚:21。

136.借引陳其寬在1962四月《建築雙月刊》創刊號第一篇文章標題。

137.即使芝城確實是一個富德國文化氣息的城市,包括包浩斯:莫侯利-納吉到芝加哥成立的新包浩斯(原先Chicago-based Association of Arts and Industries屬意的葛氏因GSD教職分身乏術,轉而推薦莫氏)因財務困難為期不過1937至1938,莫氏在 1939自立門戶School of Design(仍有芝加哥藝術和工業協會支持,凱培斯和葛氏都曾是客座師資),1944改組為Institute of Design(簡稱ID),並在1949為伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology,簡稱IIT)收編;IIT建築學院(College of Architecture,簡稱CoA)是另一單位,由密斯自1938掌門(當年還是Armour Institute),並於1940和Lewis Institute合併成IIT 後展開總校區──涵蓋二十一棟設施、包括建築系所在(ID於1956遷入)的S. R. Crown Hall──規劃設計,執教二十年後在1958 退休。

138.陳其寬,貢獻一磚(續):17。

139.李鑄晉,陳其寬:54。

140.漢寶德,情境的建築,24。

141.王大閎,雄心與野心──我的同窗貝聿銘,中國時報,1996年2月28日;二十多年前這篇報導,實為同年該月以「一位最傑出 的同學──貝聿銘」為題、為蕭美惠中譯的麥可・坎奈爾(Michael Cannell)《貝聿銘:現代主義泰斗(原著I. M. Pei: Mandarin of Modernism出版於1995)》由智庫文化發行時的序言,內容描述他跟老師葛氏與同窗貝氏在求學階段與後續發展的概況;2017 王、貝聯袂百歲誕辰的機會上,《建築師(台北)》十月推出「世紀交會──王大閎與貝聿銘百歲特輯」,維持中時標題再次收錄 該篇,已是該文三度問世。

142.陳其寬,貢獻一磚(續):17。

143.上引三處來自:漢寶德,情境的建築,17、24、25。

144.鄭惠美,包浩斯精神在台灣:29。

的預備課程(Vorkurs) 145 適性測驗後,建築和繪畫、雕塑等任何工種一樣作為設計的參考座標 【圖 24】,而非目標:「 Bauhaus並不是純建築,那是各方面都有,把各種藝術都融合起來,這些本來就分

不開的 146」。易言之,任何工作坊都有可能產生建築師:以壁畫為例,較出色有擅長廣告亭及展覽廳的

賀柏特‧拜爾(Herbert Bayer)【圖25】,以及在葛氏離職147後返校主持涵蓋壁畫、金屬、傢俱等項目 的室內設計系(當時已有建築系和都市規劃系148)的阿弗烈德·阿恩特(Alfred Arndt);在妻小移居義

大利期間和葛氏接班人麥耶共享一套大師宿舍、負責劇場的奧斯卡·史萊莫(Oskar Schlemmer)也不例

外,他以鑽研人體和空間建立戲劇性關係的三元芭蕾(Triadisches Ballett)【圖26】創作著稱;主掌 紡織的格奧格·穆賀(Georg Muche)149之跨界能耐則更不遑多讓,他的提案(而且是生平第一個建築設

計)擊敗建築師出身的福爾巴特和法卡斯·莫納爾(Farkas Molnár),在包浩斯史上第一個展覽得以興 建。

「 雖然並非一所建築專業學校,但所有的訓練都與建築相關 150 」,這就是包浩斯!然而,依據克

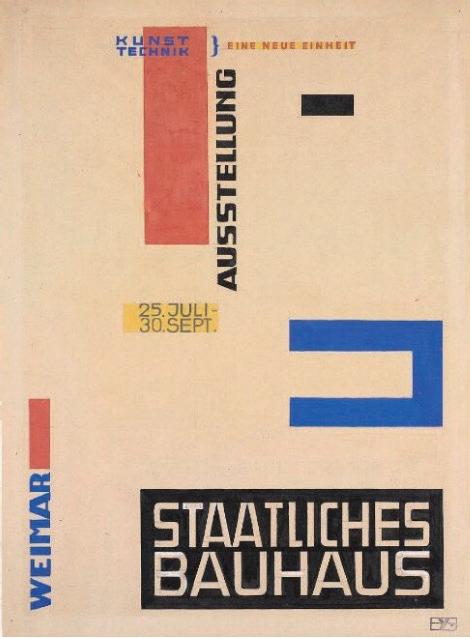

利1922草擬的「 同心圓三階式佈置(a concentric arrangement in three sections) 151」教程 【圖27】 ,

【圖24】

包浩斯在威瑪的第一次公開展覽上的預備課程 展區呈現約二十件Johannes Itten麾下學生作 品,1923,它們只有編號而沒有描述,當時該 先修班已由莫侯利-納吉接手,艾柏斯兩年後 加入聯合主持到前者1928離開後獨當一面

145.筆者認為Vorkurs翻成「預備課程」比常見的「初步課程」、「基礎課程」清楚,它是葛氏1922擬定的包浩斯同心圓教程中最 外圍的Vorlehre之核心內容,一度再被細分為Vorunterricht和Grundlehre,參見:Wick, Teaching at the Bauhaus, 67;後兩 者是針對其不同英文譯法──Preliminary/Foundation Course──的中譯結果,這樣的例子所在多有,尚未定於一尊(亦有 Introductory Course、Beginners’ Course等譯法),莫侯利-納吉在代表作《新視覺》乾脆不厭其煩地寫成「The Preliminary (Foundation) Course」;回到德文語境,der Vorkurs在最具代表性的納吉-艾柏斯時期其目的係為其入門新生「在作坊工作、智 識整合、物理與生物科學、造型、繪畫、字體、攝影及音樂或文學各方面打下基礎」,期末舉辦展覽提供大師評議會 (Meisterrat)在正式課程展開前考核、遴選新生(一般會淘汰百分之十)的作用,避免無謂的資源浪費;不過,若在中文語境套 用為先修班(學前班或預科)又會佚失其「保持情感的真摯、真相的洞察、想像力以及兒童般的創造力」等要旨,參見: Moholy-Nagy, The New Vision and Abstract of an Artist, 21;總之,必須要有通盤的理解。

146.蔡榮堂,王大閎的家:38。

147.拜爾也和葛氏夫婦一起揮別包浩斯(同時出走的還有莫侯利-納吉和布魯耶,參見:Forgács, The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics, 157),並操刀設計他們十年後在美國紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art,簡稱MoMA)展覽── Bauhaus 1919-1928──的同名圖錄。注意!命題時間就停在他們離校那一年,而非包浩斯關閉的1933。

148.在室內設計系1929成立前,1927加入包浩斯主持建築系的麥耶(翌年兼任校長)隨即找來路德維希·希爾伯賽姆創辦都市規劃 系。值得預告的下一節內容是先前葛氏為沒有建築系的包浩斯畢業生組織類似我們今天「學士後建築組」於1926接洽未果的馬特‧ 史坦,此時也返校擔任這兩系的客座講師。

149.穆赫是伊騰1919晚期欽點加入包浩斯的畫家,他自赫爾瓦特·華爾登(Herwarth Walden)在柏林的前衛藝術搖籃「風暴」畫 廊(Sturm Gallery)發跡(同史萊莫在1921加入的克利和Lothar Schreyer、1922加入的康丁斯基、以及1923加入的莫侯利-納吉 都是「Sturm artist」),並在伊騰離開前及納吉-艾柏斯過渡期主導幾乎所有工坊,作為學生的福爾巴特和莫納爾可謂雖敗猶 榮,參見:Magdalena Droste, Bauhaus 1919-1933 (Köln: Benedikt Taschen Verlag, 1990), 23, 24。

150.鄭惠美,包浩斯精神在台灣:31。

151.Wick, Teaching at the Bauhaus, 68.

【圖25】 這個報攤亭子藉由挑高的量體和突出的色塊吸 引消費者視線,加上明確的字體和箭頭指引廣 告效果十足,1924

【圖26】

該團隊的設定可以因應不同空間場域進行表 演,以德劭校舍為例,方便活動的戶外平台形 成理想的露天舞台(攝影師T. Lux Feininger), 1927,其重要性足以成為1938紐約MoMA展覽 圖錄封面

【圖27】

Paul Klee擬定的「國立包浩斯理念和結構 (Idee und Struktur des Staatlichen Bauhauses)」, 核心位置原先還包括「舞 台(Bühne)」,1922

由於終端成果「建造物(Bau)」──必須由所有作坊通力協作(collaboration)完成之總體藝術 (Gesamtkunstwerk)──和「房子(Haus,即,沒有主體的建築客體:architectural

間正文(spatial text)152上容易歧義的特殊關係,葛羅培斯翌年隨展覽發佈的版本【圖28】由內而外來

說:直到他離開前始終沒有中心位置的建築專業;中間除了內圈工作坊之外、外圈的形式理論(form theory,輔助工作坊)向來不夠穩定;最外層名聞遐邇的先修班也從來不是因為培養建築師而生。為了 重返被人文主義者掃進歷史垃圾堆的中世紀、消弭文藝復興對於──包括建築師在內的──藝術家 (artist)和工匠(artisan)之分野:

讓所有人一起追求、構思和創造一個將所有的一切──包含建築、雕塑和繪畫在內──結合在 一起的〔奇美拉(den neuen Bau der Zukunft)〕!有朝一日,它將作為全新信仰如水晶般 透澈的明確象徵,從數以百萬計的匠人手中緩緩升上天堂!153

葛氏找來畫家保羅·克利(Paul Klee)、瓦西里‧康丁斯基(Wassily Kandinsky)、雕塑家利奧尼· 費寧格(Lyonel Feininger)、蓋哈德·馬克斯(Gerhard Marcks)進駐,而非建築師布魯諾和馬克斯‧ 陶特(Bruno & Max Taut)兄弟檔或艾里希·孟德爾頌(Eric Mendelsohn)的原因,其來有自。王大閎 記得曾和貝聿銘及葛氏討論中國建築(應該是四零年代末期東海大學的前身華東大學)有沒有「 不變的 東西……結果是不知道154」。唯一的不變就是變乃建築之常道,俯拾即是設計的養份。

【圖28】

Walter Gropius定案的「國立包浩斯理念和架

構(Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses,葛氏1938英譯為『The Theory and Organization of the Bauhaus』)」,

1923,工坊的命名方式源自使用的材料,譬 如「Holz(wood)」係指木工及雕刻工作坊

沒什麼「 中不中、西不西 」的問題,怕只怕看多了不好的東西,在虹廬受訪的王大閎被問到顏色的 運用時四兩撥千金:「 我想是個人的習慣問題 」。這不外乎奇美拉的人格特質,立面看去的白色── 「 白色是最靠得住的……不是顏色,可以襯托出其它顏色 155 」──不對稱清水磚牆對於斜槓人生的隱 喻,早見於以英文教師身份來到東海、卻設立「東海畫室」成為建築系師生的活動場所的葛琳黛(Linda Graves),他甚至在1962返美兩年後決定重返大度山,「設置『雕刻』班進行『立體』造型創作」輔佐 預備課程,還和陳其寬「共同開舞,帶領著建築系師生於舞禁森嚴的年代,在最進步的結構理性〔建築 152.張晉維,評介《書寫空間:1960年─2000年之間建築、都市與建成環境的論述》,城市與設計學報,第21期(2014九月): 217。

153.這是葛氏在1919威瑪宣言的結語:「Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens」,英譯參見:Hans Maria Wingler, Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago (Cambridge, MA: MIT Press, 1969), 31. 其中提到「屬於未來的新建築」,筆者以奇美拉做理論

交換,因為王大閎按英國牛津字典解釋下的chimera也是一個看似近在眼前的鍛鍊場、卻又遠在天邊的美樂地。

154.蔡榮堂,王大閎的家:38。

155.上引三處來自:Ibid, 41。

系館〕中,跳出了最進步的社交舞步 156」。歷史之引人入勝在於出其不意的鏡射,台南工學院在日本教

員因二二八事件全數離台後157,難逃「帝俄侵略中國史」、「中國近代史」等共同必修的建築系竟由顏

水龍擔任系主任,猶如1923包浩斯藝術家們為史上第一場公眾展覽設計各種海報和主視覺,這位留學

法、日的畫家在慶祝升格舉辦的「台灣省立工學院展覽會(1946年12月27~29日)」158,代表校方繪製

一系列漫畫【圖29】,別開生面,陸續加入建築系的海歸師資亦不乏像朗魯遜、郭柏川、馬電飛等造形 美術人才 【圖30】 。「 顏水龍畫圖很細緻,很寫實……。郭柏川是粗線條,……他在改圖時,攏唰下

來,啪啪啪啪ㄓㄨㄚˋ下來,用手擦一擦擦一擦的。郭柏川較粗線條,要不然……郭柏川的影響很 大」,按蔡柏鋒,「這幾位美術老師提供的觀念,對他後來建築思想的啟發更大159」,蔡柏鋒如是說,

豈不也是葛羅培斯起心動念引進克利、康丁斯基和史萊莫的緣故嗎?

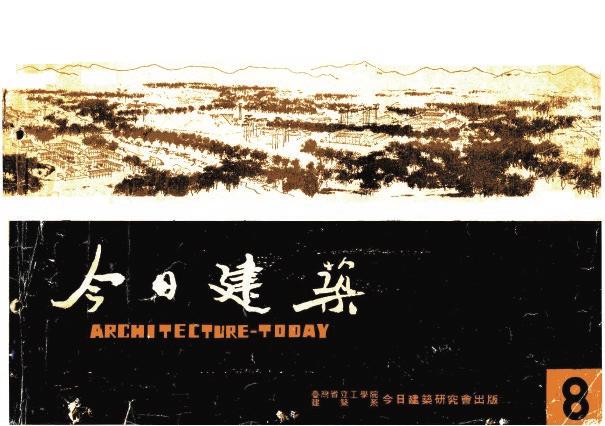

再者,兩位只在中國完成本科訓練的設計教員葉樹源和金長銘因為美援的挹注,便將「『 希望』作 為『日光』;『互砥礪』作為『空氣』」,除了《今日建築》臨摹威瑪宣言口吻的創刊詞:

建築是思想的結晶,工程的產物,生活最明澈的鏡子,因此建築是時代文化的最具體表現物。

我們這群從事於此神聖事業的青年,現正戰戰競競,要有負重責,徒辱使命;唯敢於今日發奮 自礪,誓盡己能,努力以赴……〔哪怕〕我們是一群枉荒地裡出土的嫩芽,沒有蔭庇,也沒有 灌溉,須得自尋滋養茁長。 160

以身作則帶起學生從事教室圖桌外的設計實務,譬如前者的建築系館【圖31】和後者的台南育樂街

青年館【圖32】161。這難不讓人聯想包浩斯1922在柏林達勒姆的夏日屋 (Wohnhaus Sommerfeld, Dahlem, Berlin) 【圖33】,由葛羅培斯事務所的麥耶操刀、卡爾‧費格(Carl Fieger)負責室內,當

時還是學生的馬塞爾‧布魯耶(Marcel Breuer) 、約瑟夫‧艾柏斯(Josef Albers) 、尤斯特·施密特

(Joost Schmidt)分別負責傢俱、彩繪玻璃、木工,總體藝術的最高指導原則貫徹有成,卡琳‧威廉

【圖29】

漫畫是顏水龍極為罕見的作品類型,特別為展 覽會在台南《中華日報》上刊登四幅,其中描 繪建築系陳列室者題曰「看模型,談建設,希 望將來」,1947

【圖30】

馬電飛(左)在成大授課情形,取材多用大自 然景物,1968,他是建築系早年教師中任教最 久者,見證從台南工學院晉升國立綜合大學, 前後逾四十年

156.蕭百興,斯地降臨!?:76、84。

157.千千岩助太郎(1925至1940年間在臺北州立台北工業學校、今國立臺北科技大學擔任建築科長和校長)於1944在台灣總督府 台南工業專門學校成立建築科,戰後升格即為全台第一個大學建築系,與留任的日籍教師小川國男、大目甚藏與織田久勝在1946 年底及1947年春才分成兩批遣回,之後全為華籍教師(此前只有顏水龍一位,而當時多數學生只能講日文,但他亦沒有像其它科 系的台灣師資取了日文名字、光復後又改回本名)。

158.傅朝卿,台灣戰後初期的一頁建築史話:73。

159.徐明松,蔡柏鋒早年建築初探:103。

160.佚名,創刊詞,今日建築,第1期(1954一月):1。

161.傅朝卿,台灣戰後初期的一頁建築史話:84。

【圖31】 省立成大建築系第二代系館的雙消點透視圖以 及模型攝影,1957

【圖32】

救國團台南學苑(俗稱「青年館」),金長銘

與李濟湟、曾東波共同設計,1961

【圖33】

曾有評價將本案說成某種矯飾的退化(folksy regression),但其實使用木材是再務實不過 的選擇,因為業主正是木業巨擘,表現主義式 的室內柚木雕刻蘊含萊特草原派住宅(prairie house)的有機況味,1922

【圖34】

應屆畢業生請學長設計、捐贈母校的標準鐘豎 立於行政大樓(1969遷至光復校區大成館、原 棟作數學系館)心形水池前,1954,靠近大學 路、勝利路交口賀陳詞所做紀念牌樓的校園門 戶

(Karin

Wilhelm)所謂「 以手工藝為導向的中世紀懷舊精神(a nostalgic spirit of craft-oriented medievalism) 162 」 為隨後發佈的同心圓教程埋下定海神針。毫不意外那時的包浩斯甚至還有歷史課 163 ,但就算多個工作坊首度合作完成的建築作品終於誕生 164 ,葛氏尚不認為該校可在現代建築鶴立雞

群,畢竟類似的學校在德國當年有七、八十個之多,對他來說建築還有「 許多形而上的嚴肅命題,均內

容艱深,有待以高層次的智慧為演進指出一條道路,決不是在圖桌上憑靈感可以解決的165」,而那才是 包浩斯的任務。

坐擁蒼勁喬木的智慧與寧靜象徵之省立成大,相對於尚未定於一尊之包浩斯是刻意走出實驗室 (laboratory)的試金石,王秀蓮記憶猶新:「1948年當我們七個女生考進建築系時,只見工學院原有莊 嚴的建築群和內外雙排高而直立的路樹。那種環境氣氛是一種深奧,又暗示未來大學生活的規範166」, 形同畢業後留校擔任助教的高而潘和方汝鎮聯手設計的標準鐘【圖片34】,「 只能在遠遠的『邊陲』上

利用各種方式圈圍出自身的天地,並伺機營造出自我認同的自明性 167」,賦予既有的「反共抗俄」使命

在準確報時之外,撩撥對於西歐前衛藝術之現代主義語彙的想望。邁向環境設計的柏克萊、已有都市設 計的GSD、後現代初試啼聲的普林斯頓洗禮後,漢寶德接掌東海建築系主任後,奇美拉開始收攏曲高和 寡的「現代建築的英雄時代(The Heroic Period of Modern Architecture)168」敘事,降低沿襲東方MIT模

式的胡兆輝(東京工業大學建築研究所畢業、成大早年唯一碩士畢業的師資)代理系主任期間職業訓練 在默認中的比重,大力減少工程力學學分(高達從二十減到八學分的降幅),但畢業總學分隨改五年制 增加,理論與實務並重,強調建築師的設計能力與社會參與。於是東海已經走出包浩斯的「溫柔鄉」,

推動學生對於建築專業的冷靜思考,但這些刊物曇花一現的失敗,除了經濟因素,也說明了建築作為 一門西方移植、而非原生的知識體系,專業者的根本態度是橫向照搬、來自西方中產階級影響下的

林木材商人阿道夫‧索末菲(Adolf Sommerfeld,包浩斯資助者之一)的家族姓氏。

163.伊騰會以自己的形式和視覺理論給包浩斯學生做早期的案例分析,在他離開之後歷史幾乎不再受到重視,參見:Winfried Nerdinger, “From Bauhaus to Harvard: Walter Gropius and the Use of History.” In The History of History in American Schools of Architecture, 1865-1975, eds. Gwendolyn Wright and Janet Parks (The Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture, with Princeton Architectural Press, 1990), 90.

164.Bayer, Ise & Walter Gropius, Bauhaus 1919-1928, 75.

165.賀陳詞,打滾四十年述感:37。

166.王秀蓮,憶金老師,在傅朝卿編著,金長銘先生紀念集(國立成功大學建築學系六十週年紀念)(台南:財團法人成大建築文 教基金會,2004),172。

167.蕭百興,機械之船的國族揚帆,102。

168.張晉維,高端現代:76。

自由主義,難以吸納民族國家的本土責任。由早年校友余景弘設計、1964獻給東海的鐘樓經陳其寬拍板 通過,這時候似乎響起柯比意《Vers une Architecture(1923)》原始書名問的問題:建築或是革命 (architecture ou révolution)?遠走他鄉吧169!否則誰要保證,午夜夢迴鐘聲再起,灰姑娘不會變回

醜小鴨呢?

戰後初期全國唯一的獨立工學院,省立成大「 師生被賦予了經由『科技』、『實務』以建設『自由

中國』、以配合國防建設、以迎頭趕上的制度性任務 170」,但建築系與工學大道上其它傳統實業──機

械、電機、應化、電化(1953改礦冶)、土木──相較其所擁有的設備與機具頂多是粗糙的技術,難在

資本積累有所表現,更遑論該低技術性使其無法對國防工業(造船、航空、採礦、冶金、紡織、工業管

理等範疇)做出相當貢獻,導致順序上最後興建系館者卻只能眼睜睜看著「設計」淪為輔助「工程」實

務而存在的副產品(by-product)。所幸大學層級的通識教育和某些因緣際會,確實會讓優質的建築設 計在某些新生代建築人的內心萌芽:高而潘和方汝鎮曾在1956協助八月來台的張肇康設計東海校舍約莫

三個月;漢寶德1959隨隊到東海參觀,也由張親自導覽圖書館以及剛完成的體育館和(陳其寬設計之奧

柏林學生中心之)銘賢堂171,皆機不可失。金長銘雖然師承對岸梁思成等第一代華人建築師於二零年代

帶回中國、在工學院處境為難的美院模式172【圖35】,但吳明修強調他是一位好老師,「 身體力行,親

自幫你改圖,自己畫透視給你看,我覺得就像Wright所講的,建築師的教育實在沒有辦法脫離師徒制 173 」。 帶著學生思考題目、蒐集資料、修改草圖、練習構圖與表現法等手段久而久之,也已經取代 「較 傳統的方法,剛開始時都練習繪圖,用鉛筆及鴨嘴墨水筆練習工程製圖