DECALOGO DELL’ELEGANZA CLASSICA

Quella che oggi chiamiamo eleganza classica si fonda su un corpus di princìpi, consolidatisi nei decenni, che potremmo definire generali e che è prioritario padroneggiare prima di addentrarci nello studio di questa affascinante materia.

Nell’elenco che segue ho tentato di ricostruire un ipotetico decalogo dei princìpi generali che ritengo siano alla base dell’eleganza classica maschile.

1. L’eleganza è tale solo se contestuale. L’eleganza non può prescindere dalle caratteristiche del contesto, quali l’occasione (cerimonia, lavoro, tempo libero ecc.), il luogo (città, mare, campagna, montagna), la stagione (primavera, estate, autunno, inverno) e l’orario (giorno o sera).

2. L’eleganza non può prescindere dalla conoscenza del livello di formalità. Una cerimonia (matrimonio, laurea, evento istituzionale) è quasi per definizione formale. Un contesto lavorativo può essere più o meno formale a seconda della tipologia di professione e dell’ambiente nel quale essa viene espletata (ad esempio, sono tradizionalmente considerati formali o semiformali gli ambienti legali e finanziari, mentre sono considerati sempre più spesso informali quelli legati all’istruzione). Le attività nel tempo libero, salvo rare eccezioni (ad esempio andare a una prima teatrale), sono pressoché di natura informale o sportiva (passeggiate, visite a mostre e musei, diporto ecc.).

3. Formalità e flessibilità delle regole sono inversamente proporzionali. Il rispetto dei canoni sarà tanto più pedissequo quanto maggiore è la formalità e, viceversa, tanto più elastico quanto questa cala. Nelle occasioni francamente informali, alle regole subentrano le consuetudini.

4. Non può esservi eleganza senza armonia di proporzioni ed equilibrio delle forme. La corretta vestibilità è un requisito fondamentale e, per questo motivo, l’abbigliamento classico è sempre, o quasi sempre, “su misura”.

5. L’eleganza classica, pur nella sua apparente rigidità, è anche un’espressione personale e in quanto tale non sono ammissibili esibizioni di loghi e marchi, simbolo di conformismo e standardizzazione, con la sola moderata eccezione dell’ambito sportivo.

6. L’abbigliamento classico trascende la moda che, per definizione, è effimera. Un capo casual che è di moda quest’anno, non lo sarà il prossimo; un capo classico lo sarà anche dopo decenni.

7. Coerenza degli elementi in metallo. In virtù di un principio di coerenza, gli elementi decorativi metallici a vista (orologi, gemelli, fibbie ecc.), dovrebbero essere il più possibile armonizzati tra loro: ad esempio oro con oro, argento con argento. Fanno eccezione gli anelli.

8. Coerenza degli elementi in pelle. Come per gli oggetti metallici, anche gli elementi in pelle, soprattutto se a vista (come ad esempio scarpe, cintura e cinturino dell’orologio), dovrebbero essere di tonalità simili (nero con nero, marrone con marrone). Sono tradizionalmente esentati da questa regola i guanti che, se in pelle, si presume siano marroni, o al limite grigi, a prescindere dal colore di scarpe e cintura.

9. La vera eleganza è sempre imperfetta. Per quanto sia rigidamente codificata, l’eleganza non potrà mai essere perfetta. Ciò che è perfetto è innaturale, e ciò che è innaturale non può essere elegante. L’eleganza non può prescindere dalla naturalezza, e quindi anche da un pizzico di (consapevole) imperfezione.

10. Trasgredire le regole. L’ultima regola è un corollario della precedente, e fu ben riassunta da Tatiana Tolstoi: «Se applicate con troppo rigore, queste convenzioni allontanano dall’eleganza. L’arte dell’uomo elegante consiste nel superare quei divieti senza trasgredirli». Ivano Comi aggiunse che queste regole «sono fatte per essere trasgredite», pur sempre «entro certi limiti» e «a patti di conoscerle». Sottolineo, a patti di conoscerle.

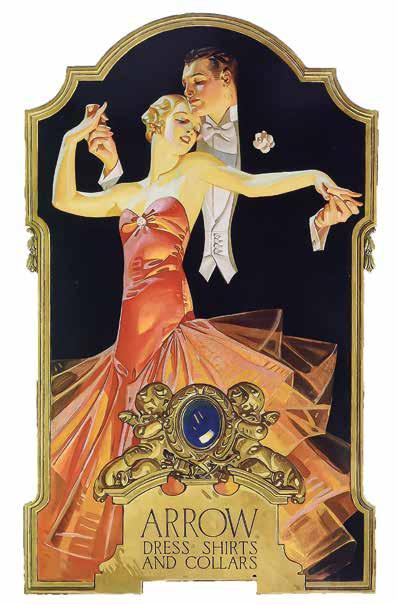

Illustrazione tratta da una pubblicità d’epoca della

Timely Clothes: non può esservi eleganza senza spontaneità e naturalezza.

Di tutto questo decalogo, ritengo che le regole più importanti – da non dimenticare mai – siano proprio le ultime due: la natura “imperfetta” dell’eleganza e la trasgressione deliberata e rispettosa delle regole.

In particolare, è interessante notare come il concetto d’imperfezione dell’eleganza si allacci, almeno parzialmente, a quello che nell’estetica tradizionale giapponese è definito wabi-sabi (侘寂). Si tratta di un ideale estetico, spesso descritto anche come «bellezza imperfetta, impermanente o incompleta», che affonda le sue radici nel buddismo Zen e che celebra appunto la natura imperfetta e transitoria della bellezza.

Il wabi-sabi è governato da sette princìpi fondanti, dai quali possiamo prendere spunto nel concepire la nostra “eleganza imperfetta”, che dovrà dunque essere:

1. Kanso (簡素). “Semplice”. L’eleganza autentica non può essere mai troppo artificiosa ma, al contrario, deve essere semplice ed essenziale, priva cioè di eccessivi orpelli.

2. Fukinsei (不均斉). “Irregolare”. È uno dei princìpi fondanti dell’estetica zen, rappresentato anche da un cerchio incompleto, teso a simboleggiare l’armonia e la naturalezza dell’imperfezione, parte integrante dell’esistenza.

all’eleganza classica maschile

3. Shibumi (渋み). “Sobria”. L’eleganza autentica non può che essere sobria, discreta e sottile. Tutto ciò che è ostentato, vistoso e grossolano, allontana dal concetto di vera eleganza.

4. Shizen (自然). “Naturale”. L’eleganza deve integrarsi con la natura che la circonda, deve fondersi con essa. Non può esservi vera eleganza se questa non è rispettosa del suo ambiente, cioè del contesto.

5. Yugen (幽玄). “Misteriosa”. La bellezza risiede anche nel non rivelato, nel suggerito, nel garbatamente nascosto, in piccoli dettagli celati o solo appena rivelati.

6. Datsuzoku (脱俗). “Libera”. L’eleganza autentica non può che essere svincolata dall’ordinario, dal banale, dal convenzionale. Deve essere libera dall’influenza delle mode e dalle tendenze omologanti.

7. Seijaku (静寂). “Sussurrata”. Non può esistere eleganza se questa è urlata, chiassosa o caotica. La bellezza autentica risiede nella quieta e rispettosa garbatezza.

CONOSCERE I DIVERSI LIVELLI DI FORMALITÀ

Come abbiamo visto, uno dei princìpi basilari dell’eleganza classica è che essa sappia modularsi in funzione del livello di formalità richiesto dall’occasione. Il gentiluomo che aspiri a vestire classico non può dunque prescindere dal padroneggiare il significato dei diversi livelli di formalità.

La formalità di ogni occasione, e di conseguenza di ogni tenuta, può essere classificata all’interno di un’ipotetica scala di livelli.

Formale

Si definisce formale un’occasione che richiede, espressamente o tacitamente, il rispetto di uno specifico protocollo. Tanto più è rigido il protocollo, tanto più elevato

Esempio di tenuta formale: Sean Connery indossa uno smoking nel film Licenza di uccidere (1962).

è il livello di formalità. In questi casi le regole sono precise e lasciano poco o nessuno spazio alla libera interpretazione.

Rientrano nella categoria delle occasioni formali i cosiddetti inviti in abito scuro o cravatta nera (black tie), la partecipazione a eventi speciali (premi letterari, teatrali e cinematografici), i matrimoni e in generale le cerimonie (compresi i funerali) celebrate in contesti di ufficialità, le prime nei teatri più prestigiosi (es. Alla Scala di Milano, La Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo) ecc.

Un esempio di tenuta formale? Il cosiddetto abito scuro richiesto tipicamente negli inviti serali e che può prevedere tanto lo smoking, quanto un più generico abito blu scuro o antracite, rigorosamente abbinato a camicia bianca e Oxford nere.

Semiformale

Quando non vige un codice specifico ma esistono delle convenzioni di carattere generale, si parla più propriamente di occasioni semiformali. In questi casi le regole, pur essendo presenti, sono generalmente flessibili e più liberamente interpretabili.

Premesso che il passaggio dalla categoria delle occasioni formali a quella delle semiformali non è da intendersi così netto, a titolo indicativo possiamo far rientrare in questa categoria buona parte delle occasioni lavorative (specialmente se afferenti agli ambienti legali e finanziari), tutte le cerimonie che non rientrano nella prima categoria (la maggior parte dei matrimoni e di altri eventi religiosi), lauree, premiazioni, presentazioni ecc.

Un esempio di tenuta semiformale? Il completo di grisaglia indossato dal direttore di banca.

Informale

Esempio di tenuta semiformale: nel film Missione Goldfinger (1964) Sean Connery indossa un tre prezzi grigio con sobria fantasia in principe di Galles. Da notare il panciotto munito di revers che presenta sei bottoni di cui l’ultimo slacciato. I baveri della giacca sono molto stretti, com’era di moda negli anni Sessanta. Un sobrio fazzoletto bianco, piegato a filetto, fa capolino dal taschino. I pantaloni presentano doppie pinces all’inglese, aperte cioè verso l’interno. Completano la mise una camicia bianca con colletto classico e un’inoffensiva cravatta blu.

Tutte quelle situazioni che non prevedono – neanche tacitamente – il rispetto di specifiche etichette, si definiscono informali.

Rientrano in questa categoria buona parte delle attività lavorative svolte in contesti pubblici e privati, comprese oggi anche quelle legate al mondo dell’istruzione.