5 minute read

Chronik: Die VLB Berlin im Wandel der Zeit, Teil 2: In der Zeit des Nationalsozialismus prägte Hermann Fink das Institut

CHRONIK

Die VLB Berlin im Wandel der Zeit, Teil 2: In der Zeit des Nationalsozialismus prägte Hermann Fink das Institut

Dr. Peter Lietz

Hermann Fink war renommierter Wissenschaftler und NSDAP-Mitglied. Damit war der gebürtige Augsburger in den Augen der Verantwortlichen der geeignete Wissenschaftliche Direktor der VLB in genau den Jahren, in denen eine enge Zusammenarbeit mit den Machthabern des 3. Reiches in Deutschland unausweichlich war. Vor und während des 2. Weltkriegs forschte das Institut für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation (IfGS) vor allem zur mikrobiellen Eiweißgewinnung, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Parallelen zu Max Delbrücks Forschungen am Vorabend des 1. Weltkriegs taten sich auf.

Fotos: Archiv, VLB Berlin

Hermann Fink war Wissenschaftlicher Direktor der VLB Berlin von 1933 bis 1945 Der Brauwissenschaftler Friedrich Hayduck war Professor für chemische Technologie an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin und leitete das Institut für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation (IfGS) von 1919 bis 1934. Als Wissenschaftlicher Direktor des Instituts, der Dachorganisation der VLB, gab er im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten bekannt, er plane in den Vorstand der Kindl-Brauerei AG zu wechseln und schlage Hermann Fink als seinen Nachfolger vor. Hayduck bat außerdem die Fakultät der Landwirtschaftlichen Hochschule um seine Abberufung. Am 1. Oktober 1934 übernahm Fink nach dem Ausscheiden Friedrich Hayducks die Wissenschaftliche Leitung des Instituts für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation und gleichzeitig auch der VLB. Wenig später hielt er seine Antrittsvorlesung an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

VLB ab 1934 unter neuer Führung

Dieser Wechsel an der Spitze der VLB war Gegenstand kontroverser Diskussionen, vor allem in deren Vorstand. Gleichwohl war die Personalie Fink richtungsweisend. Schließlich ging es darum, im Zuge der zu erwartenden Instruktionen der neuen Machthaber leitende Positionen (auch und besonders im Vorstand der VLB) durch arisch unbedenkliche Mitarbeiter zu besetzen. Wie aus dem Stenogramm der Generalversammlung vom 9. Januar 1933 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der VLB hervorgeht, wurden jüdische oder jüdisch-stämmige Vorstandsmitglieder gedrängt, freiwillig ihre Posten zu räumen. Die weitere Entwicklung der VLB, insbesondere die Arbeiten auf dem Gebiet der mikrobiologischen Eiweiß-, Fett- und Vitaminsynthese, war von nun an eng mit der Person Hermann Fink verbunden. Als bekennender Nationalsozialist schien er zu diesem Zeitpunkt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch in das System zu passen.

Zum Werdegang Hermann Finks

Hermann Fink wurde als Sohn des Großhändlers Josef Fink und seiner Ehefrau Marie Fink, geb. Hiller, am 3. Februar 1901 in Augsburg geboren. Am 2. Oktober 1930 heiratete er Mathilde Bretzfeld aus München, das Paar bekam zwei Söhne. Nach dem Besuch des Realgymnasiums in Augsburg nahm er im Wintersemester 1920 das Chemiestudium an der Technischen Hochschule München auf. Die Diplomhauptprüfung legte er im Wintersemester 1925 mit dem Prädikat „sehr gut“ ab. Von 1924 bis 1925 war er als Assistent am Lehrstuhl für Organische Chemie der TH München bei dem späteren Nobelpreisträger Hans Fischer tätig und forschte unter dessen Leitung auf dem Gebiet der Blutfarbstoffe. Gemeinsam mit Hans Fischer und dem Mediziner Hans von Euler-Chelpin aus Stockholm entstanden in den 1920er-Jahren zahlreiche Arbeiten über das Stickstoffgleichgewicht, über Enzyme, Koenzyme und über das Cytochrom in Hefen. In den Jahren 1925 bis 1927 führte den mittlerweile promovierten

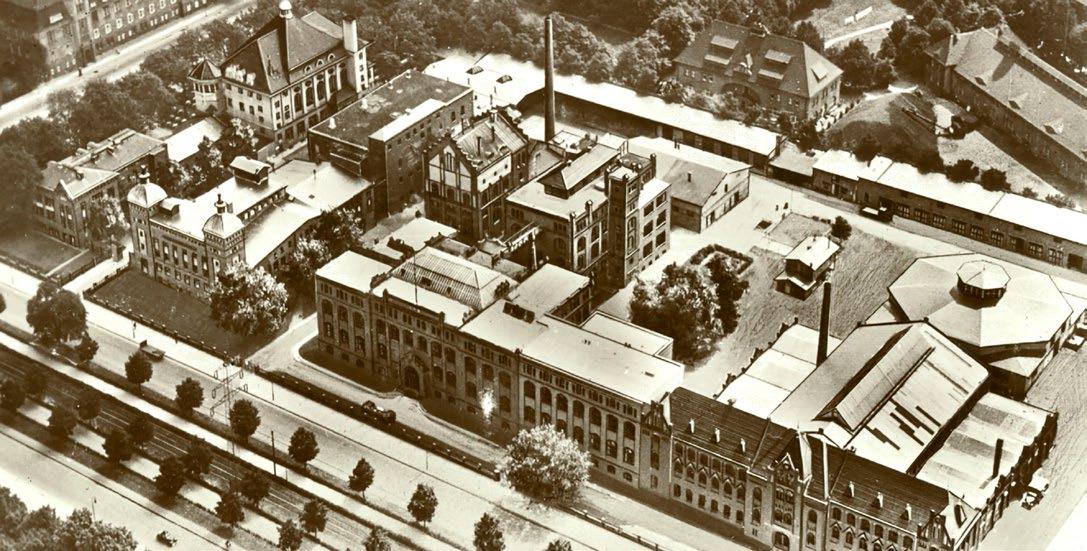

Das Gebäudeensemble des Instituts für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation (IfGS) an der Seestraße im Berliner Ortsteil Wedding. In der Mitte des Bildes sieht man den Schornstein der Hochschulbrauerei der VLB Berlin (Foto um 1930)

Chemiker ein Stipendium der Rockefeller-Stiftung nach Stockholm und Uppsala. Im zweiten Jahr seines Aufenthalts in Schweden war Fink an der Universität Uppsala unter Kai Siegbahn an der Entwicklung einer neuen Methode zur Bestimmung des Hämochromogengehalts der Hefe sowie der Lichtabsorption des Cytochroms beteiligt. Entsprechend konnte der junge Forscher sein Wissen auf den Gebieten der Biochemie, Physiologischen Chemie und Gärungschemie vertiefen und schuf damit die Voraussetzung für eine solide wissenschaftliche Laufbahn auf dem damals noch jungen Gebiet der Gärungswissenschaften, der heutigen Biotechnologie.

Wechsel in die Brauereibranche

Nach dem zweijährigen Studienaufenthalt in Schweden wechselte Fink in die Brauereibranche. Er befasste sich mit bakteriologischen Studien und war kurzzeitig stellvertretender Laborleiter der Wicküler-KüpperBrauerei in Elberfeld. Von Januar 1928 bis 1930 war er Direktionsassistent an der Wissenschaftlichen Station für Brauerei in München, von 1930 bis 1934 war er dort Leiter der Wissenschaftlichen Abteilung. Zwischenzeitlich habilitierte sich Hermann Fink 1929 – ab Sommer 1930 lehrte Fink neben seiner Tätigkeit an der Wissenschaftlichen Station als Privatdozent an der Chemischen Fakultät der TH München. Anfang der 1930er-Jahre konnte Hermann Fink bereits mehr als 50 wissenschaftliche Veröffentlichungen vorweisen – sowohl auf dem Gebiet der heutigen Biochemie als auch der Brauwissenschaften. In Anerkennung seiner umfangreichen Leistungen auf dem Gebiet der Biochemie, einschließlich seiner Arbeiten zur Eiweißsynthese auf Basis von Holzrohstoffen, verlieh die Chemische Gesellschaft Stockholm dem gebürtigen Augsburger 1938 die Scheele-Medaille für Biochemische Forschung.

Politische Ambitionen

Bereits Anfang der 1930er-Jahre bekundete Fink seine zutiefst positive politische Haltung zum Nationalsozialismus und trat im April 1933, wenige Monate nach der Machtergreifung Adolf Hitlers, der NSDAP bei. Fink hatte zahlreiche (Ehren-)Ämter inne. Unter anderem war er Sachverständiger und Berater beim Oberkommando des Heeres, in dem er die Fachgruppe „Gärungs- und Enzymchemie beim Verein Deutscher Chemiker im NSBDT (Nationalsozialistischer Bund Deutscher Techniker) leitete. Darüber hinaus war Fink Mitglied beim Forschungsdienst sowie beim Verein Deutscher Chemiker. Während des 2. Weltkriegs unternahm der politisch ambitionierte Wissenschaftler im Auftrag des deutschen Militärbefehlshabers im November 1942 eine Reise durch das von den Deutschen besetzte Frankreich und besichtigte Gärungsbetriebe, die in Form von Aceton, Butanol oder Äthanol chemisches Futter für die Kriegsindustrie herstellten.

Vorboten einer Kriegsproduktion

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang Finks Antrittsvorlesung an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin. Darin thematisierte er das Potenzial der „Gärungstechnologie“, bestimmte Rohstoffe für das Militär, konkret für die Sprengstoffherstellung, bereitzustellen. Dazu gehörte in erster Linie Glycerin. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit für das Land, gerade unter den Bedingungen eines Krieges und damit einer möglichen Blockade des Gegners, diesen essentiellen Rohstoff im erforderlichen Umfang in Eigenregie bereitzustellen. Er bezog sich dabei auf Arbeiten von Chaim Weizmann, der von 1949 bis 1952 erster israelischer Staatspräsident war. Während des 1. Weltkriegs war Weizmann als Chemiker