6 minute read

L’edificio: consistenza, caratteri architettonici, sistema urbano e caratteri ambientali

by BPS.it

retro con l’ala a nord, i cui caratteri architettonici e stilistici riprendono quelli del corpo anteriore, pur senza la stessa eleganza ed armonia compositiva. Inoltre, a seguito dei danni dell’ultima guerra, è stata effettuata una ritinteggiatura del fronte principale, su via Garibaldi e delle facciate sulla corte. Va ricordato che il palazzo è inserito dall’UNESCO, il 13 luglio del 2006, nella lista dei 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova, divenuti in tale data Patrimonio dell’Umanità.

L’edificio: consistenza, caratteri architettonici, sistema urbano e caratteri ambientali

Il palazzo, inserito nella Strada Nuova, episodio urbano-ambientale di rilevanza primaria, di intatto impianto rinascimentale (unico a Genova), è il secondo della cortina a monte, a partire dalla piazza Fontane Marose, al fianco del primo palazzo, quello di Agostino Pallavicino, poi Banco di Napoli, da cui lo divide lo stretto vicolo – via del Portello –, mentre sull’altro fianco è il palazzo di Angelo Giovanni Spinola, diviso dall’altro vicolo, via Antonio Brignole Sale. Entrambi i fianchi del palazzo avevano superfici totalmente lisce, ma trattati con una decorazione dipinta a vivace policromia, utile a dare comunque decoro, vivacità e luminosità a questi vicoli così ristretti; una decorazione oggi quasi scomparsa, leggibile a fatica. Il prospetto principale invece è trattato a elementi architettonici plastici, e la composizione utilizza la sequenza classica dell’ordine architettonico a scalare, dorico, ionico e corinzio. Di fronte, sull’altro lato della strada, è il palazzo Carrega Cataldi, già di Tobia Pallavicino, con cui ha in comune il rivestimento del piano terreno in pietra di Finale, a plastico sporgente bugnato, costituente robusto basamento alla facciata, ed omogeneità di immagine. L’edificio ha buona visibilità dalla via Garibaldi, trovandosi nella parte iniziale, visibilità invece molto scarsa sui vicoli laterali, e ottima sul retro, dalla piazza Portello, sul nuovo corpo novecentesco; lo stesso dicasi per le condizioni di illuminazione, che sono buone, medie, e decisamente scarse sui vicoli laterali, come per la maggior parte dei palazzi. Riguardo alla sua conformazione, confrontando attentamente l’impostazione volumetrica dei palazzi della Strada Nuova, questo edificio rivela una concezione particolare che lo differenzia da tutti gli altri. Infatti, mentre per gli altri palazzi è stata adottata una tipologia plano/volumetrica compatta, pressoché rettangolare, a volume parallelepipedo traforato da un cortile centrale, il palazzo Lercari, unico, presenta una pianta ad U (conformazione più usualmente adottata per le ville rinascimentali del Cinquecento), con corte anteriore affacciata sulla strada. La pianta ad U, simmetrica, è conclusa anteriormente dalla facciata che rilega le due ali laterali protese verso la Strada Nuova, a racchiudere una vera e propria corte di ingresso, mentre il corpo principale è posto sul retro, contro la collina; i fianchi si sviluppano invece sui due stretti vicoli laterali, come in tutti gli altri palazzi. Questa particolare disposizione permetteva alla facciata a monte del primo piano nobile l’accesso diretto ad un giardino pensile, purtroppo poi spianato con l’apertura della piazza Portello a inizio Novecento, su cui è costruito il nuovo corpo, addossato a quello esistente, con affaccio sulla piazza Portello. La risoluzione di un ampio cortile contiguo alla strada aveva avuto molti precedenti, soprattutto nelle ville, a

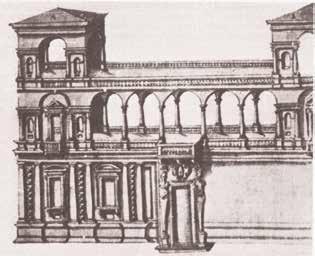

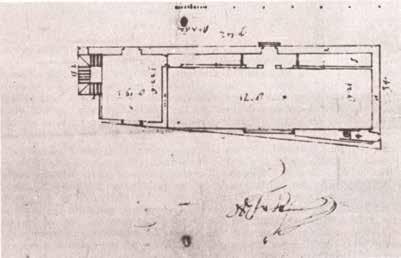

44. Heinrich Schickhardt, Prospetto d’ingresso del palazzo di Franco Lercari, 1599-1600. A destra, Modello del cortile per il gioco della palla del maestro antelamo Rocco Orsolino per Franco Lercari, all’estremità occidentale di Strada Nuova, 1° marzo 1566. (Poleggi, p. 350, e note 4, 6, 7).

Genova, a Roma, ma anche Milano. A Genova nella precedente villa Grimaldi Sauli in Bisagno dell’Alessi, del 1554, dove, l’edificio inserito nel verde, per l’ampiezza degli spazi, si configurava in un vero e proprio cortile d’onore. A Roma nella villa Farnesina Chigi, del Peruzzi, inserita anch’essa in ampi spazi a verde, lungo il Tevere. A Milano nel palazzo Marino, sempre dell’Alessi, seppure costruito in un contesto urbano. Invece in Strada Nuova, per la mancanza di spazi, stante la dimensione dei lotti, questa risoluzione, che arretra la costruzione contro il monte, risulta del tutto nuova, anche se in questo tratto finale della strada il dislivello con la collina retrostante era meno forte. Questa particolare strutturazione planimetrica del palazzo Lercari è documentata nei secoli, a partire da inizio Seicento, dai disegni di rilievo del Rubens, del Gauthier e del Reinhardt, che mostrano tutti il retro del piano terreno totalmente cieco, e la loggia del primo piano nobile alla stessa quota del giardino posteriore. Il documento più antico dell’edificio è però un rilievo parziale, il Prospetto d’ingresso del palazzo di Franco Lercari, schizzo pseudo assonometrico dello Schickhardt, del 15991600 (fig. 43), che, rispetto al Rubens, coglie maggiormente gli elementi distintivi, come l’interessante risoluzione, unica in tutta la strada, dell’apertura di logge rivolte sia sulla via che sulla grande corte interna. Al primo piano nobile, oltre al loggiato, egli sottolinea la classicissima risoluzione del motivo a serliana, alle due estremità, e al secondo piano con terrazzo nelle loggette angolari, mentre a terreno disegna il caratteristico portale con i due telamoni, non riportati invece dal Rubens. Per questa discrasia, sia per Labò che per De Negri, i disegni del Rubens non sono un rilievo della situazione esistente a inizio Seicento, ma (come già osservato per altri palazzi di Strada Nuova), progetti originari da lui acquisiti, forse poi parzialmente mutati nel corso dell’esecuzione. Peraltro, alla ricognizione più puntuale del palazzo, scaturisce anche come esso, seppure costruito tra il 1572 e il 1578, conservi forme e modalità abitative in parte ancora arcaiche, prerinascimentali, come rilevato da più studiosi6. Sia per la soluzione del portico di ingresso situato in fondo al cortile, ma da esso separato, sia per lo scalone disposto in profondità, oltre il portico, appoggiato al prospetto posteriore: situazione unica tra i palazzi di Strada Nuova. Inoltre, soltanto questa scala presenta ancora la tipologia, tipicamente genovese, prealessiana, dell’arco rampante impostato sulla colonna di partenza della scala, arco che segue la linea ascensionale della stessa. La sala assume, con la sua ampiezza, particolare monumentalità, per il suo ripetersi uguale tra piano terreno e primo piano nobile, e tra primo e secondo piano nobile, e un movimento ascensionale continuo che, per la sua posizione, nell’estremo angolo sinistro della pianta, non ha alcun rapporto prospettico con il portico di ingresso e il grande cortile. Una particolare conformazione planimetrica, distributiva e morfologica, che contraddistingue dunque questo palazzo dagli altri, in riferimento ad una scelta di vita dei committenti, per alcuni aspetti diversa da quella che si svolgeva negli altri edifici della via. «Infatti, seppure ognuno degli altri palazzi ha sue proprie caratteristiche, essi tuttavia nella loro concezione distributiva mostrano tratti comuni ricorrenti, cui è estraneo il palazzo Lercari. [...] mentre nei palazzi di norma i saloni di rappresentanza affacciano sulla Via con un conseguente legame diretto tra la vita che si svolge all’interno, e l’ambiente esterno, in questo palazzo al contrario i saloni, che sono sovrapposti, essendoci due piani nobili, sono in posizione arretrata rispetto alla Via. Sistemazione con cui si è frapposto uno spazio (il cortile) ed un traforato diaframma (il loggiato in facciata) tra l’ambiente interno e quello della Via: riflesso del desiderio di chi vi abitava di avvolgere la propria dimora nell’intimità. [...] In sostanza questo palazzo, che originariamente era dotato di un giardino retrostante, situato al livello del primo piano nobile, rappresenta l’intenzione di costruire una villa in pieno centro città: coniugando le esigenze sociali e di affari con le altre illustri famiglie, senza rinunciare al raccoglimento della vita in villa» (Montano 1967)7 . Al piano terreno, alla grande corte porticata sui quattro lati, quello anteriore corrispondente alla facciata costituente diaframma con la strada, seguono in profondità l’atrio di ingresso e in fondo a sinistra lo scalone; le strette ali laterali ospitano invece vani di servizio. I due piani superiori sono entrambi piani nobili, per la presenza in ciascuno di un salone, rivolto a monte, di cui quello al primo piano era aperto verso il giardino tramite la loggia posteriore di arrivo dello scalone, caratterizzata dalla presenza dei busti dei due