(DES)CONEXIÓN

Audios de WhatsApp, ¿a favor o en contra?. PÁG. 08

MUSAE

Tecnologías emergentes que están revolucionando el arte PÁG. 25

PRISMA

El concepto de felicidad en diferentes culturas. PÁG. 32

Audios de WhatsApp, ¿a favor o en contra?. PÁG. 08

Tecnologías emergentes que están revolucionando el arte PÁG. 25

El concepto de felicidad en diferentes culturas. PÁG. 32

un viaje por los mejores destinos

EDICIÓN 03

SEP-OCTUBRE 2024/ $500

En algún rincón de la antigua Mesopotamia, hace unos 7,000 años, alguien dejó un cuenco de uvas sobre la mesa. Volvió al cabo de unos días y encontró un brebaje ácido, burbujeante y, curiosamente, atractivo. Así, de un descuido, nació el vino: el resultado inesperado de dejar que la naturaleza y el tiempo hicieran lo suyo. La creatividad, en el fondo, es eso: permitir que las cosas se transformen, incluso cuando no entendemos del todo hacia dónde va la jugada.

En Bonavio, creemos que la creatividad es ese pulso vital que se esconde en cada rincón. Es el gen rebelde que decide que la leche pasada puede dar queso y que las sobras de la despensa, con algo de fe, podrían ser un festín. Y no, no se trata de cursilerías de «expresar el alma» ni de monólogos internos sobre «pensar fuera de la caja». La creatividad es mucho más tosca y, a la vez, mucho más honesta que eso. Es lo que hace que un pintor mezcle colores hasta encontrar el matiz perfecto de una tarde de otoño y que un chef arriesgue mezclar dos sabores que, en teoría, deberían repelerse como imanes mal alineados.

Este número está inspirado en esa chispa, en esa especie de descaro intuitivo que nos ha permitido no solo inventar cosas como el pan y el vino, sino también cambiar nuestra percepción del mundo a través del color, el arte, el diseño. Porque la creatividad no solo es la madre de la cocina; es la madre de nuestra manera de mirar, de relacionarnos y de sentirnos vivos. Nos conecta con lo más esencial: ese impulso primario de hacer algo nuevo, aunque no sepamos muy bien hacia dónde nos llevará.

Alguien podría pensar que en la era de la tecnología, donde las pantallas invaden hasta el rincón más íntimo de nuestras vidas, la creatividad podría haberse convertido en un lujo o en un ejercicio de egos insaciables. Pero, si algo nos demuestra la historia, es que la creatividad es una necesidad. Lo que realmente necesitamos es ese momento de pausa para decidir si mezclamos esto con aquello o si cambiamos el color de una pared porque, de alguna forma inexplicable, nos hará sentir mejor.

Así que este otoño te invitamos a mirar con ojos curiosos, a observar ese potencial en cada cosa ordinaria que te rodea, porque la creatividad sigue allí, esperando ser descubierta o, al menos, redescubierta. Quizá se esconda en el color de las hojas que caen o en el sabor de un buen plato. Porque, al final, la creatividad no es un lujo ni una actividad reservada para los que se autodenominan artistas o innovadores. Es el motor de lo cotidiano, de esos pequeños experimentos que hacemos casi sin querer, y de esas combinaciones de sabores que, sin razón aparente, nos devuelven a un lugar familiar y cálido.

Bienvenido a esta edición de Bonavio. Aquí, cada página es un recordatorio de que la creatividad no es un acto sublime, sino la manera más humana y rudimentaria de encontrarle sentido a este lío que llamamos vida.

DIRECTORIO:

CASA EDITORIAL

VIGO PUBLICIDAD, SA DE CV

CONCEPTO Y DISEÑO EDITORIAL

AMIC PARLANTE

REDACCIÓN

VALERIA VILLALPANDO Y M. E. REDONDO

ASISTENTE DE REDACCIÓN

DIANA MUÑOZ

DISEÑO EDITORIAL

VALERIA VOLPE

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Año 2024 No. 03, BONAVIO ® es una publicación mensual editada, publicada y distribuida por Vigo Publicidad, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Américas número 1586, Piso 4, Oficina 1, Colonia Country Club, Tel.33 120 03080. Editor Responsable: Jorge Adrián Contreras Ramírez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2024- 051716473400-102. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta Edición de BONAVIO®, sin autorización expresa y por escrito por parte del Consejo Directivo de Vigo Publicidad, S.A. de C.V. Vigo Publicidad S.A. de C.V., no se identifica con las opiniones expresadas por sus lectores, colaboradores o autores en cualquiera de los artículos o secciones de la revista BONAVIO®, al igual que no se responsabiliza por la información publicada en las encuestas publicadas en su contenido ya que son una muestra de la opinión pública y no representan necesariamente la opinión de la población en general, siendo responsabilidad directa de la metodología implementada en estas las casas encuestadoras que las realizan, por lo que los lectores deben evaluar los resultados de las encuestas por su cuenta. Fecha de la última modificación 6 de diciembre de 2024.

PÁG. 08

AUDIOS DE WHATSAPP ¿a favor o en contra?

PÁG. 10

PASOS PARA LIBERARTE de deudas y estrés económico

BONALAB

PÁG. 14

UN VIAJE por los mejores destinos de astroturismo.

PÁG. 16

NEOUNIVERSIDADES alternativas a lo tradicional.

PÁG. 19

EL AUGE de los vinos sustentables en México.

LUCIDUM

PÁG. 22

EL SACRIFICIO más allá de la competición.

PÁG. 25

TECNOLOGÍAS que están revolucionando el arte.

PÁG. 28

PSICOLOGÍA DE LOS COLORES así afectan a tus emociones.

PÁG. 32

LA FELICIDAD en diferentes culturas.

PÁG. 36

¿CÓMO estimular nuestra creatividad?

PÁG. 40

SABORES que migraron.

PÁG. 44

CÓMO LA CIENCIA transformó los alimentos a lo largo de los siglos.

PÁG. 48

ALESSIA RAMPONI inspirar con tu vida.

de WhatsApp, ¿a favor o en contra?

Por Theany Berúmen Pérez

Aquí te va un podcast. Es la frase que muchos hemos pronunciado al enviar un audio largo por WhatsApp, o que hemos escuchado de algún amigo que nos anticipa que tenemos un monólogo pendiente en la bandeja de entrada. Los audios de WhatsApp son la nueva frontera de la comunicación, y como todo lo que llega para quedarse, tienen tanto defensores apasionados como detractores feroces.

María, periodista de 43 años, sabe de lo que habla: “Los he llegado a mandar de más de 15 minutos”. Para ella, que vive en un país distinto al suyo, los audios son un puente emocional para ponerse al día con sus amigas. “Me pondré tu audio mientras plancho”, le confesó un amigo hace poco, y ella hace lo mismo. Sus paseos por la calle y viajes en coche están acompañados por esas voces familiares que, para ella, son compañía.

Un análisis reciente explica que los audios de WhatsApp son preferidos por su espontaneidad y la autenticidad que ofrecen. Según Elizabeth Glowacki, experta en comunicación, los mensajes de voz permiten una conexión más cercana, una que los textos no siempre logran Este fenómeno es parte de un cambio más grande: ya no solo hablamos para comunicarnos, sino para narrarnos. Como bien apunta Cristina, de 37 años: “A veces no tengo ganas de hablar, solo quiero contar algo, no tener una conversación”. La comunicación a través de audios permite hablar en nuestros términos, en nuestro tiempo. La voz, ese canal directo y familiar, se convierte en una herramienta que no obliga a una respuesta inmediata. Es la era del monólogo disfrazado de diálogo.

La comodidad del audio y su lado oscuro

“Los uso prácticamente a diario”, admite Cristina, que ya prefiere los audios a las llamadas telefónicas tradicionales. “Facilita la conversación porque no te impone. La otra persona puede contestarte cuando pueda.” Para muchos, los audios son la respuesta a la vida acelerada: no hay necesidad de estar disponibles en tiempo real, pero sí de compartir nuestra voz en ese momento. La inmediatez y la comodidad que ofrece es, para personas como María, de 66 años, una verdadera ventaja: “Si me tengo que poner a escribir, tardo mucho”. Para su esposo, de 83 años, los audios son incluso una herramienta de accesibilidad. La pantalla del teléfono puede ser una barrera, pero la voz nunca lo es.

Sin embargo, algunos críticos consideran que escuchar audios largos puede ser una carga. Xataka publicó un este año un artículo con un título muy ilustrativo: “Ni la pizza con piña ni la tortilla sin cebolla: el debate que más polariza al equipo de Xataka son los audios de WhatsApp”. En él, varios editores coincidieron en que un mensaje escrito suele ser más directo y permite una “lectura en diagonal”, algo que los audios no permiten

Un camino hacia la individualización

Los audios, aunque faciliten la vida de muchos, tienen un reverso oscuro. Si la comunicación escrita nos permitía un espacio para la reflexión, los audios parecen fomentar una forma de comunicación más centrada en uno mismo, en nuestra comodidad. Un estudio de 2023, realizado por Vox y YouGov, revela que el 62% de los usuarios de mensajería en Estados Unidos envían audios regularmente, con la mayoría prefiriendo escuchar cuando tienen tiempo, reforzando la idea de una comunicación a nuestro ritmo

En lugar de esperar respuestas en tiempo real, los audios permiten lanzar un mensaje al vacío digital, esperando que algún día alguien lo reciba. Esta nueva forma de comunicación individualiza más que nunca nuestras interacciones, priorizando nuestro tiempo sobre el del otro. Como apunta Mireia Fernández (Barcelona, 1972), coordinadora del grupo de investigación de Communication Networks & Social Change (CNSC) del Instituto Interdisciplinario de Internet (IN3) de la UOC, en una entrevista para El Nacional “, esto crea reglas tácitas sobre la duración y el contenido aceptable de los audios, donde cada mensaje debe ser interpretado en su contexto social específico

Defensores vs. detractores: ¿una guerra perdida?

Pero hay quien no los admiten de ninguna manera. “No escucho audios”, reza el estado de WhatsApp de muchos detractores, hastiados de recibir extensas peroratas que parecen eternas. Pero los ‘audio-lovers’ seguirán mandando sus mini-podcasts, convencidos de que, al final del día, nada sustituye el calor de una voz amiga. La controversia está servida: ¿son los audios de WhatsApp un símbolo de la era de la inmediatez o un reflejo de la soledad moderna?

Por Héctor Raymundo Martínez Saucedo

El camino hacia la libertad financiera parece un laberinto sin resolución. A muy pocas personas les hablaron desde su niñez, mucho menos inculcaron, la trascendencia que tienen las finanzas personales, tema que es para todos (no hay que ser un experto en finanzas para dominarlas) y que es la llave para alcanzar la riqueza; y no esa que se representa con la olla de oro al final del arcoíris, sino más bien como la que describe Sofía Macías, autora de Mi pequeño cerdo capitalista: “La verdadera riqueza está en vivir con menos preocupaciones financieras, con menos deudas y con más tranquilidad”.

Si existe algo que no abona a esa riqueza de paz y tranquilidad son las deudas. Causantes de estrés y frustración, para muchos se convierten en una bola de nieve que no deja de crecer mes con mes y que temen, unos más que otros, que termine por aplastarlos.

“El miedo de saber qué tanto debemos y cuánto gastamos realmente nos puede paralizar”, dice Eduardo Rosas, experto en finanzas y youtuber; por eso, recomienda que cuando se tenga la intención de hacer frente a las deudas, se tome una actitud más de curiosidad que de crítica. “Es importante tenernos paciencia a la hora de hacer cambios, así que no tengas miedo de empezar de una forma amigable”, comenta.

Existen muchas formas de liberarse de las deudas, pero este método ideado por Rosas puede ayudar a liquidarlas sin importar si son pequeñas o robustas.

Para comenzar, es crucial hacer espacio en nuestro presupuesto para destinar más dinero al pago de deudas, así que hay darse un tiempo para sentarse y registrar, en una hoja de cálculo o una libreta todos los gastos de los últimos 30 días, desde los más básicos –renta, tarifas de servicios, comida– hasta los más pequeños, como el café de la mañana o suscripciones.

El objetivo es crear un nuevo presupuesto recortado para tener más dinero disponible para pagar deudas. Entonces, delante de ese gasto que acabamos de anotar, se escribe el nuevo presupuesto: este debe ser menor al primero que hemos anotado, incluso hasta podríamos considerar eliminarlo si es prescindible (como el café que se compra todas las mañanas).

Una vez completada la fase de planificación, se procede al plan de pago de las deudas. Estos son los pasos a seguir:

1. Hacer una lista de deudas. Hay que enumerar todas las deudas, desde préstamos personales hasta tarjetas de crédito.

2. Investigar las tasas de interés. Es necesario conocer la tasa de interés que cobra cada deuda para ordenarlas de mayor a menor según su tasa de interés.

3. Calcular el monto total de cada deuda y registrarlo.

4. Considerar el pago mínimo mensual. Hay que calcular el monto mínimo que debe pagarse mensualmente en cada deuda.

5. Observar cuánto dinero extra se puede destinar al pago de deudas. Es el dinero que sobra según el nuevo presupuesto realizado.

6. Pagar el mínimo en todas las deudas y destinar el dinero adicional a la deuda con la tasa de interés más alta o a las deudas más pequeñas.

Si se opta por empezar a pagar primero la deuda con mayor tasa de interés, se está tomando la mejor opción matemáticamente hablando, ya que se terminará pagando menos intereses. Pero si se prefiere empezar por las deudas más pequeñas, que son más fáciles de liquidar, el ir viendo cómo desaparecen puede aumentar la motivación.

Pagar las deudas no tiene que considerarse como una pérdida de tiempo y dinero, sino más bien como el primer paso para tener un mayor control de las finanzas y para formar el hábito del ahorro: al prescindir de una parte de los ingresos cada mes, se volverá más fácil destinar ese dinero al ahorro o inversión cuando las deudas hayan desaparecido.

Por Mauricio Abraham Medrano Tequianes

San Pedro Mártir, Baja California. Cae la noche y el mundo se desdibuja en penumbra. Lo único que nuestros ojos alcanzan a ver es un cielo plagado de estrellas, un espectáculo que parece de otro mundo pero que ocurre todos los días.

Nos encontramos en un rincón aislado del país que alberga el Observatorio Astronómico Nacional. Se trata de una joya escondida entre las montañas, uno de los mejores lugares para observar el universo, según el Instituto de Astronomía de la UNAM. Con más de 2,800 metros de altura y una atmósfera limpia y despejada, San Pedro Mártir es un santuario para quienes buscan una forma diferente de conocer el mundo: los astroturistas.

Los telescopios se abren al cielo y los visitantes observan, asombrados, planetas y estrellas que solo habían visto en fotos. El desierto y la altitud crean condiciones óptimas para que las estrellas sean las protagonistas. Aquí, los astrónomos aficionados encuentran consuelo en el silencio del desierto, inmersos en una experiencia que transforma a quienes la viven.

En realidad, el astroturismo no es un invento nuevo. En Real de Catorce, en San Luis Potosí, los ancestros Wixárikas ya lo practicaban de una manera muy especial. El Desierto de Wirikuta, una tierra sagrada y protegida, es uno de los lugares que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cataloga con un alto valor espiritual y cultural. Este desierto, con cielos despejados y lejanos, invita a los visitantes a reconectar no solo con el cosmos, sino también con la tradición indígena.

Al adentrarse en el desierto, se percibe una conexión con el universo que difícilmente se siente en la ciudad. El cielo, en este vasto escenario, se convierte en un lienzo que revela una de las vistas nocturnas más despejadas del país. La experiencia es casi mística, como si cada estrella fuera un espíritu ancestral que vela y guía el camino.

Otra opción menos mística, pero con mucho encanto, está relacionada con otro de los turismos en auge en México: el enoturismo. El Valle de Guadalupe, en Baja California, no es solo la cuna de los principales vinos del país, sino que también es el destino perfecto para los amantes de la astronomía.

Conocido como la joya vinícola de México, muchos de sus viñedos invitan a disfrutar noches de astroturismo acompañadas de copas de vino. En estos eventos, el Consejo Mexicano Vitivinícola ha impulsado experiencias que combinan la enología con la observación del cielo.

Pasar una noche en el Valle, con el vino fluyendo y las constelaciones brillando sobre los viñedos, es un recordatorio de lo pequeños que somos en comparación con el universo. La contaminación lumínica es mínima y los visitantes pueden vivir una experiencia sensorial completa, maridando los sabores del vino con el espectáculo del cosmos.

Pero las tierras desérticas del norte no son los únicos escenarios estelares en México. No muy lejos de la Ciudad de México, las Pirámides de Teotihuacán conservan los vestigios de una antigua civilización que ya exploraba el cosmos. Tanto es así que, en los últimos años, el INAH ha promovido eventos de observación estelar en el sitio arqueológico, invitando a los visitantes a descubrir la cosmovisión de los antiguos habitantes de la ciudadela.

Bajo el cielo estrellado uno puede imaginar cómo estos monumentos eran también observatorios astronómicos que conectaban a nuestros ancestros con el universo. En estas noches, mientras el sonido de los tambores y las danzas se apaga, surge una conexión entre el pasado y el presente, donde cada estrella parece contar historias antiguas.

Otro lugar donde mirar hacia arriba resulta tan atractivo como mirar el paisaje es la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, en Querétaro.

Esta región ofrece una experiencia única para los amantes del astroturismo. Desde hace algunos años, la CONANP ha trabajado para mantener el área libre de contaminación lumínica, convirtiéndola en un refugio ideal para quienes buscan el contacto profundo con la naturaleza y el cosmos.

En esta región se pueden organizar campamentos nocturnos donde la observación estelar se convierte en el centro de atención. El aire fresco, los sonidos de la noche y la lejanía de las luces urbanas permiten que cada estrella se aprecie con mayor nitidez, revelando la impresionante Vía Láctea que se despliega sobre los cerros como una pintura viva.

Para quienes se aventuren en el astroturismo, hay algunos consejos que resultan esenciales. La NASA recomienda planificar las salidas durante la fase de luna nueva, cuando el cielo está más oscuro. En la mochila no deben faltar linternas de luz roja, ropa abrigada y una manta que garantice una experiencia mucho más cómoda.

Está claro que México, con sus cielos despejados y su riqueza natural, es un destino ideal para quienes buscan experiencias de turismo alternativas. Mientras uno se recuesta bajo el manto estrellado de alguno de estos lugares, se comprende que el verdadero viaje no es solo hacia las estrellas, sino hacia la serenidad que nos envuelve aquí en la Tierra.

Por Héctor Rodríguez Bernal

Cada vez más jóvenes están apostando por carreras tecnológicas, con inscripciones que crecen a una velocidad vertiginosa. El mercado laboral pide habilidades que cambian casi tan rápido como se actualizan las aplicaciones en nuestros teléfonos. Pero ¿son las universidades tradicionales realmente la mejor opción para seguir el ritmo? Muchos empiezan a pensar que no.

Alex Aizpuru y Luis Cabrera, cofundadores de Indptdos, lo vieron claro desde el principio. Junto con varios socios, decidieron fundar una de las primeras neouniversidades en México, especializada en programación fullstack en solo un año, con garantía de empleo. Para ellos, estas instituciones son la respuesta ágil y efectiva que la industria necesita, algo que el sistema educativo tradicional muchas veces no puede ofrecer.

Según Aizpuru, las neouniversidades son como un radar para las necesidades actuales del mercado laboral. No se limitan a seguir el ritmo, sino que lo marcan. A diferencia de las universidades tradicionales, estas nuevas opciones ofrecen programas que pueden cambiar casi al mismo tiempo que el mercado lo exige, preparando a los estudiantes para un mundo que nunca deja de moverse.

El término neouniversidad es bastante reciente, y aunque todavía no hay una definición única que lo abarque, Cabrera está convencido de que se trata de espacios educativos que “saben hacia dónde va el mundo”. La iniciativa de Indptdos es una muestra clara de ello: su modelo apuesta por el aprendizaje práctico, con programas cortos y ultraespecializados que responden a lo que la industria demanda aquí y ahora.

“Casi la mitad de los empleos que existen hoy probablemente desaparezcan para 2050,” advierte Cabrera, destacando la urgencia de preparar a los jóvenes para un futuro que se dibuja entre la automatización y la inteligencia artificial. Las carreras tradicionales parecen ir perdiendo terreno frente a un panorama donde la tecnología avanza a una velocidad que da vértigo.

Para Aizpuru, una de las mayores críticas a la educación universitaria tradicional es que muchos programas académicos no están sintonizados con la realidad laboral. Habla de una “desconexión entre lo que se enseña, lo que las nuevas generaciones quieren y lo que el mercado laboral realmente necesita”. En cambio, las neouniversidades están diseñadas para ser flexibles, accesibles y, sobre todo, relevantes en un entorno que cambia constantemente.

El modelo educativo de Indptdos toma inspiración de tendencias globales que han tenido éxito en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Estas instituciones se especializan en una sola cosa y la hacen bien, en lugar de intentar cubrir todo el espectro. Cabrera está convencido de que ese es el futuro de la educación. Un caso similar es el de Think Parametric, una startup mexicana que ha apostado por la formación a través de microaprendizajes específicos en el ámbito del diseño.

FOTO: SUM2000/ PIXABAY

Las neouniversidades en México están provocando una sacudida similar a la de los neobancos en la industria financiera: ofrecen alternativas más tecnológicas, enfocadas en las necesidades reales de la actualidad. “Alguien tiene que incomodar un poco para que el sistema evolucione,” dice Cabrera. La idea es que el cambio no solo sea posible, sino que se vuelva inevitable.

Incluso instituciones consolidadas, como el Tecnológico de Monterrey, han comenzado a coquetear con estas ideas, como se demuestra con la reciente creación de la Vicepresidencia de Aprendizaje para el Futuro. Estos programas tienen el objetivo de ampliar aceleradamente el acceso a la educación de alta calidad a lo largo de toda la vida (en programas que no son de grado), adicional a los esquemas tradicionales (profesional, posgrado y preparatoria) que ofrecen actualmente.

La accesibilidad es otra de las claves de estas instituciones. Cabrera subraya que uno de los objetivos principales de Indptdos es ofrecer oportunidades de movilidad social mediante programas “ágiles, flexibles y relevantes.” En un contexto donde el aprendizaje digital y la práctica superan la teoría, estos modelos educativos están tomando la delantera. El reto que enfrentan las neouniversidades no es pequeño, pero su crecimiento en México es una señal clara de que la educación está en pleno proceso de transformación. En un país donde la educación superior sigue siendo un privilegio para muchos, estas iniciativas representan una esperanza de cambio y una nueva puerta de acceso a mejores oportunidades laborales.

“Hay modelos para todos,” concluye Aizpuru, “pero es crucial ofrecer alternativas que se adapten al presente y preparen a las personas para el futuro.” Las neouniversidades han llegado para quedarse y no tienen miedo de desafiar las viejas estructuras en busca de un sistema educativo más conectado con la realidad del siglo XXI.

Por Aldo Jesús Ramírez Quezada

Hace apenas una década hablar de vinos orgánicos en México era casi un mito. Pocos consumidores se interesaban por conocer la historia detrás de una botella, y mucho menos por cómo se había cultivado cada uva. Sin embargo, en los últimos años, la industria del vino en México ha experimentado un notable crecimiento, y con él, una tendencia cada vez más fuerte hacia la sustentabilidad.

Este enfoque busca prácticas agrícolas y enológicas que respeten el medio ambiente, reduzcan la huella de carbono y apoyen a las comunidades locales. “En vitivinicultura, un vino sustentable es aquel cuyas prácticas, tanto de campo como de bodega, cumplen con requisitos que no dañan el medio ambiente”, explica Mónica Cortés, sumiller y fundadora de Merlove.

México, conocido por sus regiones vinícolas en Baja California, Coahuila y Aguascalientes, ha visto un aumento en la cantidad de bodegas que adoptan prácticas sostenibles. En 2021, el país tenía aproximadamente 36,000 hectáreas dedicadas al cultivo de viñedos, lo que representó un incremento del 24% en comparación con años anteriores. Se espera que esta cifra continúe aumentando para apoyar la creciente demanda de vinos nacionales. En cuanto al mercado de productos orgánicos, se ha reportado un crecimiento del consumo en México, con un aumento de hasta un 30% en la demanda de productos orgánicos en 2021 respecto al año anterior.

Bodegas como Finca la Carrodilla en Baja California y RG en Coahuila han liderado este movimiento. “Finca la Carrodilla siempre se ha preocupado mucho por el tema del impacto ambiental”, señala Cortés.

El concepto de vino sustentable va más allá de lo orgánico. Incluye la gestión responsable del agua, la reducción de fertilizantes químicos y el uso de energías renovables. En algunos casos, también abarca la biodinámica, que incorpora principios de agricultura que siguen los ciclos lunares. “Es un reto para las bodegas porque implica prácticas muy minuciosas, con mucha conciencia”, añade la sumiller. Esto supone una inversión considerable en recursos, personal especializado y estudios de suelo, lo que resulta en vinos de alta calidad, pero también con un precio más elevado para el consumidor.

Uno de los principales retos para los productores mexicanos es la obtención de certificaciones que avalen sus prácticas. “Tener que pagar una certificación para obtener el sello que garantice prácticas sostenibles es caro”, explica Cortés. En México, existen sellos como la Certificación Orgánica Nacional y Démeter para vinos biodinámicos, además de certificaciones específicas de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, muchas bodegas prefieren no invertir en ellas, ya que los requisitos son estrictos y los costos elevados. Por ejemplo, todos los viñedos colindantes deben estar también certificados para evitar la contaminación cruzada, algo difícil de lograr en muchas regiones.

Además, la falta de educación en torno a la alimentación y la sostenibilidad en México influye en las decisiones de compra. “A los consumidores no siempre nos interesa pagar más porque un producto sea orgánico”, comenta Cortés. Sin embargo, ella cree que un cambio es posible si los consumidores se vuelven más exigentes y conscientes de los beneficios, tanto para su salud como para el medio ambiente.

La producción de vinos y otros alimentos sustentables no solo beneficia al planeta, sino que también repercute en la calidad del producto final. Al reducir la intervención química, se logran vinos que reflejan de manera más fiel las características del terruño y que presentan perfiles únicos. No obstante, estos vinos pueden tener sabores diferentes a los que el consumidor promedio está acostumbrado. “No todos los vinos sustentables son raros o funky, pero sí tienen un perfil diferente, ya que al no agregar tantos productos químicos, se preserva mejor la esencia del vino”, explica la sumiller.

El panorama para los vinos sustentables en México es prometedor, pero también desafiante. Las bodegas enfrentan dificultades para encontrar enólogos especializados en este tipo de prácticas, y la falta de apoyo institucional y normativo sigue siendo un obstáculo. “Más allá de un beneficio, les cuesta mucho encontrar un enólogo capacitado para hacer un vino sustentable”, señala Cortés, enfatizando que la capacitación y el conocimiento son claves para el éxito de este movimiento.

Sin embargo, la concienciación va en aumento. Algunas bodegas en Aguascalientes, como Casa Ubón y Bodegas de la Parra, han iniciado el proceso para obtener certificaciones orgánicas, un paso importante hacia la transformación de la industria. “Podemos contribuir al impulso de la industria si los consumidores nos volvemos más exigentes, aunque implique pagar un poco más”, concluye Cortés, invitando a los mexicanos a apoyar esta causa desde sus decisiones de compra.

El camino hacia la sustentabilidad en la industria vinícola mexicana es largo y costoso, pero la creciente demanda por productos más responsables con el medio ambiente sugiere que es un esfuerzo que vale la pena. A medida que más bodegas adopten estas prácticas, no solo se verá una mejora en la calidad de los vinos, sino también un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades locales. Porque, al fin y al cabo, como dice un conocido refrán en el mundo del vino: “Un buen vino se hace en el viñedo, no en la bodega”.

Por Ma. Guadalupe Gabriela Galicia Bernal

Traer esperanza a la gente es mucho más importante para mí que ganar la medalla de oro”. Yusra Mardini, la nadadora siria que compitió como parte del equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dice que ha vivido dos vidas. Una, que duró hasta los 17 años, cuando aún era una prometedora nadadora con una vida feliz; y la otra, que comenzó cuando la guerra civil devastó su país natal y huyó junto a su hermana para buscar refugio en Europa. Durante su viaje, el motor del bote en el que viajaban con otros refugiados falló en el mar Egeo, y Yusra, junto con su hermana, nadó durante más de tres horas para empujar la embarcación.

Solo un año más tarde, Yusra compitió en los Juegos Olímpicos de Río como parte del Equipo Olímpico de Refugiados, demostrando que el sacrificio, la disciplina y el esfuerzo requeridos para el deporte están completamente conectados con la fortaleza y la valentía necesarias en la vida, sobre todo para aquellas personas cuyo camino hacia el triunfo no ha sido una línea recta.

Ya sea por lesiones, obstáculos personales o desventajas sociales, muchos deportistas han demostrado con sus relatos de vida que el verdadero éxito radica en la resiliencia. A continuación, presentamos las historias de vida de otros atletas que, como Yusra Mardini, tuvieron que superar grandes obstáculos para llegar a la meta.

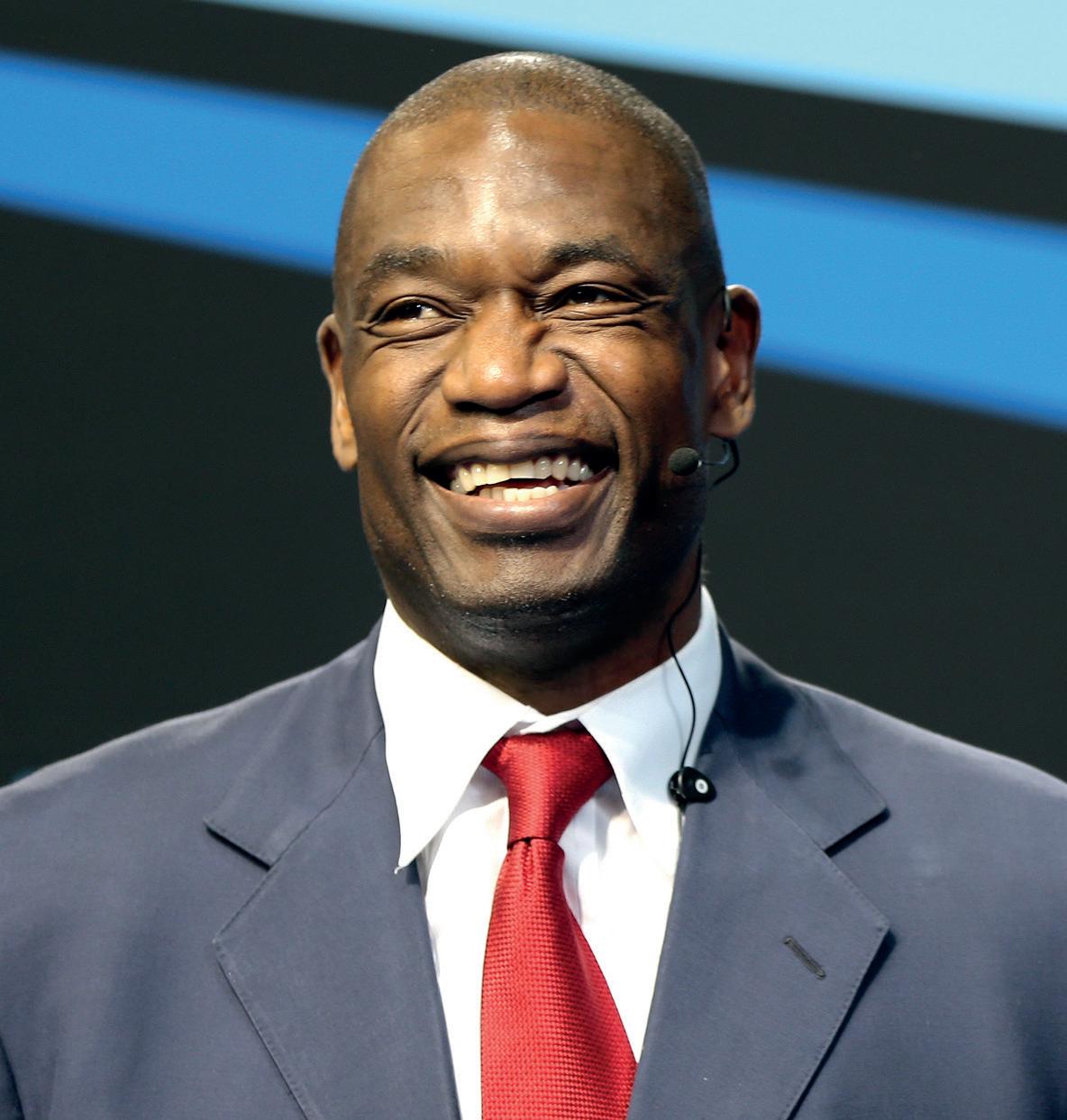

El “no, no, no” a las adversidades de Dikembe Mutombo

Dikembe Mutombo, fallecido recientemente a causa de un cáncer cerebral, fue conocido por su destreza en la cancha, especialmente por su habilidad para bloquear tiros como jugador de la NBA. Pero su historia va mucho más allá de sus hazañas deportivas. Nacido en la República Democrática del Congo, Mutombo creció en un país devastado por la pobreza y los conflictos. Aunque su familia valoraba la educación, Dikembe descubrió el baloncesto después de mudarse a Estados Unidos con una beca para estudiar medicina en la Universidad de Georgetown.

A pesar de comenzar a jugar relativamente tarde, su tamaño y habilidad lo convirtieron rápidamente en una estrella. Sin embargo, lo más impresionante de su carrera ha sido su dedicación fuera de la cancha. Mutombo ha invertido millones en la construcción de hospitales, escuelas y programas de salud en su país natal. A través de su fundación, ha trabajado incansablemente para mejorar las condiciones de vida de miles de personas en África, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad social.

Mutombo es un ejemplo de cómo el deporte puede ser una plataforma no solo para el éxito personal, sino también para marcar una diferencia en el mundo. Su famosa frase “No, no, no”, pronunciada tras bloquear un tiro en la NBA, se ha transformado en un “Sí, sí, sí” cuando se trata de ayudar a los más vulnerables.

Saúl “Canelo” Álvarez es todo un ícono en México. Muchos no saben que Canelo, originario de Guadalajara, no tuvo una infancia fácil. Criado en una familia de ocho hermanos, todos ellos boxeadores, la presión por destacar fue inmensa. Pero lo que realmente marcó a Canelo fueron las burlas y el acoso que sufrió por ser pelirrojo en una comunidad donde ser diferente no siempre era bien visto.

En lugar de permitir que el acoso lo definiera, Álvarez canalizó su frustración en el boxeo. Con solo 15 años, debutó como profesional y, a partir de ahí, su ascenso fue meteórico. No solo venció las críticas y las dificultades económicas, sino que ha logrado convertirse en campeón mundial en cuatro categorías de peso distintas.

Michael Phelps, el hombre con más medallas olímpicas (28) en la historia, ya tiene asegurado su lugar en los anales del deporte. No obstante, su mayor batalla no la libró en una piscina olímpica, sino en su mente. Tras ganar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Phelps cayó en una profunda depresión que lo llevó a retirarse temporalmente del deporte. Su lucha con la salud mental fue tan intensa que, en una entrevista, confesó haber considerado el suicidio.

Phelps enfrentó su enfermedad mental y habló abiertamente sobre ella, un gesto sencillo pero inédito, con una gran repercusión en una sociedad poco acostumbrada a lidiar con el reverso tenebroso de la fama y el éxito. Con la ayuda de la terapia y un entorno de apoyo, Phelps no solo regresó al deporte para competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde ganó cinco oros más, sino que se convirtió en un defensor activo de la salud mental, inspirando a miles de personas a buscar ayuda y hablar abiertamente sobre sus propias luchas.

Serena Williams es más que una de las mejores tenistas de todos los tiempos; es un ícono de lucha y resistencia. Creciendo en Compton, un barrio de Los Ángeles conocido por su alta criminalidad, Serena y su hermana Venus comenzaron a jugar al tenis en un entorno donde las oportunidades eran escasas y las expectativas para niñas afroamericanas en deportes de élite eran casi inexistentes.

A lo largo de su carrera, Serena ha enfrentado no solo la presión de ser la mejor, sino también el racismo y el sexismo en un deporte históricamente dominado por personas blancas. A pesar de ello, ha ganado 23 títulos de Grand Slam, el mayor número en la era moderna del tenis, y ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre temas de desigualdad racial y de género.

Tanto para Serena Williams como para Dikembe Mutombo, Yusra Mardini, Michael Phelps o Canelo Álvarez, el deporte ha sido mucho más que una competencia o los récords. Sus historias son muy diferentes, pero todos ellos son ejemplos de cómo los seres humanos pueden superar adversidades —ya sean físicas, mentales o sociales— para enfrentar desafíos que parecían insuperables.

Por Héctor Rodríguez Galicia

Es innegable que la irrupción de las tecnologías emergentes en el mundo del arte ha causado un gran revuelo. Los intensos debates en torno al uso de la inteligencia artificial o polémicas como la generada por el millonario que quemó un dibujo de Frida Kahlo para digitalizarlo y venderlo como NFT no han frenado la expansión de nuevas vertientes artísticas que no dejan a nadie indiferente.

Hace apenas unas décadas, las artes digitales parecían ciencia ficción. Hoy, a medida que la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual continúan desarrollándose, estamos asistiendo a una auténtica revolución que pone a prueba los límites de la creatividad y los procesos creativos, pero también la manera en que el público experimenta el arte.

Analizamos cuatro disciplinas artísticas que ya son una realidad y que definirán el rumbo del arte en los próximos años, sin olvidar los cuestionamientos éticos y estéticos que estas plantean.

La IA ha irrumpido en el panorama artístico gracias a herramientas como DALL-E o DeepArt, que permiten generar imágenes a partir de descripciones textuales. Estas tecnologías pueden replicar estilos artísticos, pero algunos creen que pueden ir aún más allá. Es el caso del artista Mario Klingemann, cuyo trabajo muestra cómo la IA desafía nuestra comprensión de lo que es el arte. Sus redes neuronales generan retratos que exploran el rostro humano, evocando una fusión entre lo familiar y lo inquietante.

El discurso de Klingemann, que ha generado gran revuelo e incluso cierta incomodidad en el panorama artístico, está impregnado del debate ético en torno a la capacidad creativa de la IA. Para Klingemann, el enfoque es lo que ha cambiado.

“Todo el proceso es el arte (...) Todo el proceso de curar los datos, seleccionar la arquitectura, cambiar la arquitectura, entrenar el modelo… todo es arte. Incluso elegir redes neuronales para producir arte que parezca atractivo es parte de mi arte”, afirmaba en su discurso de apertura en xCoAx, la conferencia internacional que explora la intersección entre computación, comunicación, estética y arte en Madrid.

La realidad aumentada (RA) ha sacado el arte de las galerías y museos, insertándolo directamente en el espacio urbano. Ya no es necesario planificar una visita al museo. Mediante aplicaciones móviles, los usuarios pueden descubrir obras digitales en las calles, convirtiendo las ciudades en galerías al aire libre. La artista Nancy Baker Cahill, con su proyecto Fourth Wall, permite a los espectadores interactuar con esculturas digitales en cualquier parte del mundo, cuestionando las fronteras del espacio público y el acceso al arte. Para Baker Cahill, la RA es una extensión natural de su trabajo. “Mi movimiento hacia el dibujo digital en tres dimensiones es una extensión natural de lo que comenzó (y continúa) en el papel. Permite una expansión empática e inmersiva de mis ideas, así como la capacidad de introducir el dibujo tradicional en un ámbito tecnológico inexplorado”. Sin embargo, aunque la RA ofrece una experiencia artística accesible y participativa, plantea una reflexión: ¿al integrar el arte en el espacio público sin mediación, se trivializa la experiencia artística, convirtiéndola en algo superficial o comercial?

La realidad virtual (RV) ha abierto un mundo de posibilidades creativas al permitir a los artistas construir universos completamente nuevos donde los espectadores pueden sumergirse e interactuar. Un ejemplo notable es Tree, una obra de Milica Zec y Winslow Porter que permite al espectador experimentar la vida de un árbol en la selva amazónica, desde su crecimiento hasta su destrucción, concienciando sobre la deforestación.

La RV transforma el arte en una experiencia multisensorial e interactiva, pero también genera preguntas: ¿el valor emocional e intelectual del arte tradicional se diluye en esta nueva forma de entretenimiento inmersivo? ¿Dónde trazamos la línea entre arte y entretenimiento en un medio que redefine el espacio y la narrativa artística?

Sin duda, la disciplina que más ha dado que hablar son los NFTs (siglas en inglés de token no fungible), un activo digital único, irrepetible e indivisible ligado al desarrollo de la tecnología blockchain. Este tipo de arte ha cambiado radicalmente la forma en que el arte digital es comprado, vendido y valorado. Artistas como Beeple han demostrado que las obras digitales pueden tener un valor tangible, al vender piezas por millones de dólares en plataformas como Christie’s. Los NFTs ofrecen una solución a un antiguo problema en el arte digital: la autenticidad y la propiedad de las obras, permitiendo que cualquier persona con una conexión a internet participe en este nuevo mercado.

Sin embargo, este fenómeno también ha sido cuestionado debido a problemas relacionados con la autenticidad. Aunque el blockchain garantiza la trazabilidad de la autoría, se han dado casos en los que usuarios han robado contenidos que no estaban previamente en la red, obteniendo beneficios al venderlos en plataformas NFT sin ser los autores originales de las obras. Esta situación ha llevado a muchos artistas a pedir una mayor regulación para proteger los derechos de autor y garantizar que las plataformas de NFTs no se conviertan en espacios de explotación injusta.

Por Lilian Gabriela Rodríguez Galicia

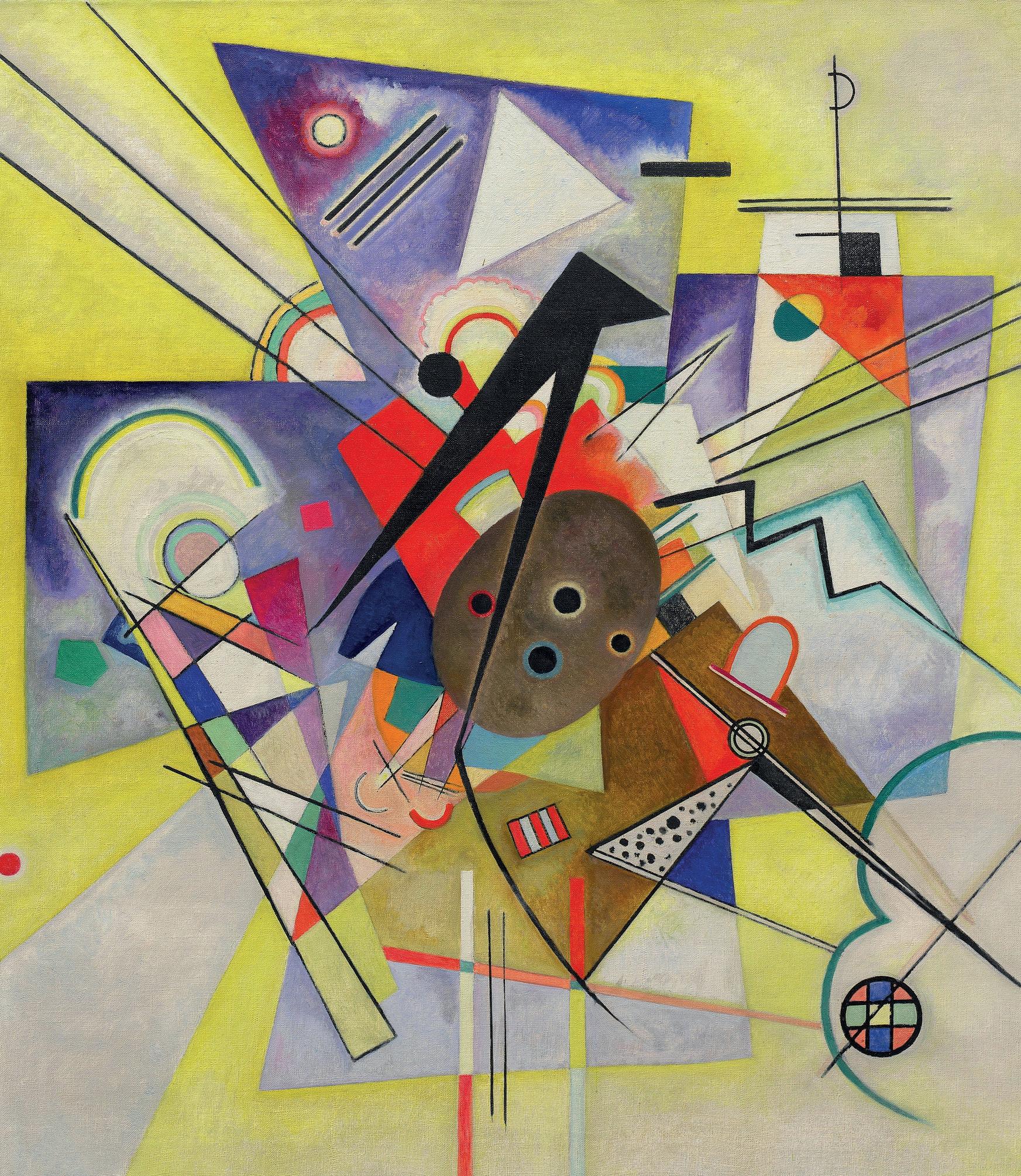

El color es un medio para influir directamente en el alma”, afirmó Wassily Kandinsky, pionero del arte abstracto, quien veía los colores no solo como simples pigmentos, sino como portales hacia las emociones humanas más profundas. Kandinsky creía que cada color poseía una vibración única capaz de impactar nuestro estado de ánimo y nuestra percepción del mundo.

Este concepto, aunque romántico, ha encontrado respaldo en la ciencia moderna. Desde la psicología hasta la neurociencia, los colores han sido estudiados por su capacidad para alterar no solo nuestra percepción, sino también nuestro bienestar emocional.

Diversos estudios han investigado cómo los colores influyen en nuestras emociones. Investigaciones, como las realizadas por la Dra. Anna Franklin en la Universidad de Sussex, han demostrado que los colores pueden modificar nuestro estado de ánimo y comportamiento. El estudio sugiere que el azul, por ejemplo, puede

reducir la ansiedad y fomentar la relajación, mientras que el rojo tiende a incrementar la energía y la sensación de alerta.

Diversos estudios han investigado cómo los colores influyen en nuestras emociones. Investigaciones, como las realizadas por la Dra. Anna Franklin en la Universidad de Sussex, han demostrado que los colores pueden modificar nuestro estado de ánimo y comportamiento. El estudio sugiere que el azul, por ejemplo, puede reducir la ansiedad y fomentar la relajación, mientras que el rojo tiende a incrementar la energía y la sensación de alerta.

Estos efectos se explican por la forma en que el cerebro responde a los estímulos visuales de los colores, que son percibidos como ondas de luz.

Los colores no solo son interpretados por nuestros ojos, sino que también pueden desencadenar respuestas fisiológicas. Por ejemplo, el verde, vinculado a la naturaleza, se ha asociado con la reducción de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que provoca una mayor sensación de calma. Más allá del arte, los colores tienen aplicaciones prácticas en áreas como el diseño de interiores,

la publicidad y el marketing. Un estudio realizado en la Universidad de Columbia Británica mostró que los tonos rojos pueden mejorar el rendimiento en tareas detalladas y de precisión, mientras que los tonos azules son más efectivos para estimular la creatividad y generar una sensación de calma.

En el diseño de interiores, los colores son elegidos estratégicamente para influir en el estado de ánimo y la productividad. Un estudio de la Universidad de Minnesota reveló que las personas en entornos dominados por tonos azules o verdes mostraban mayor concentración y tomaban decisiones más racionales.

El amarillo, utilizado para estimular la creatividad, es común en oficinas creativas y estudios. En la publicidad, los colores juegan un papel fundamental: el rojo se asocia con urgencia y se utiliza en campañas promocionales, mientras que el verde se vincula con productos ecológicos y saludables. Incluso en la moda, el uso de colores como el negro y el blanco refleja atributos de elegancia, simplicidad y pureza.

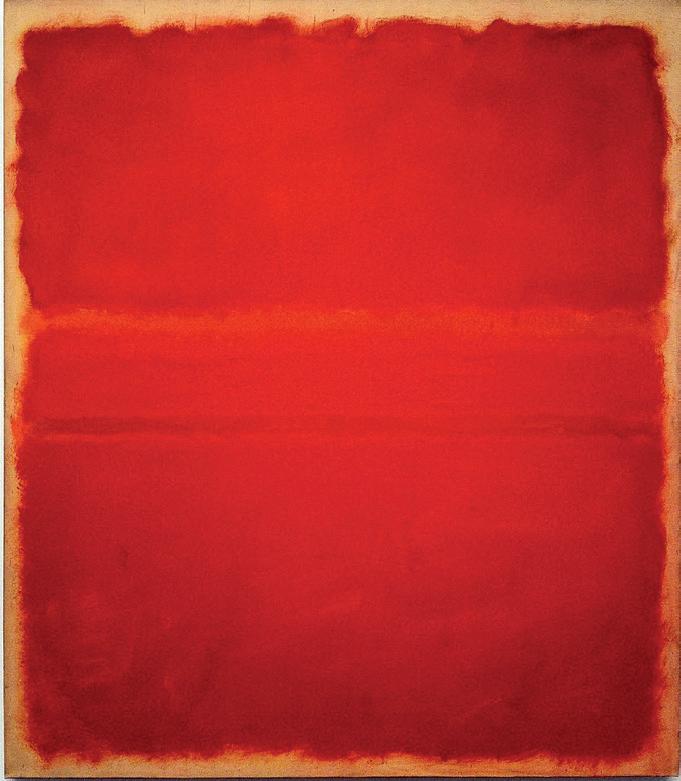

El rojo simboliza la pasión, la energía y el fuego. Mark Rothko, conocido por sus campos de color, utilizó el rojo para explorar emociones humanas profundas, desde la pasión hasta la inquietud. Este color no solo capta nuestra atención, sino que también puede aumentar la frecuencia cardíaca, reforzando su conexión con la energía vital.

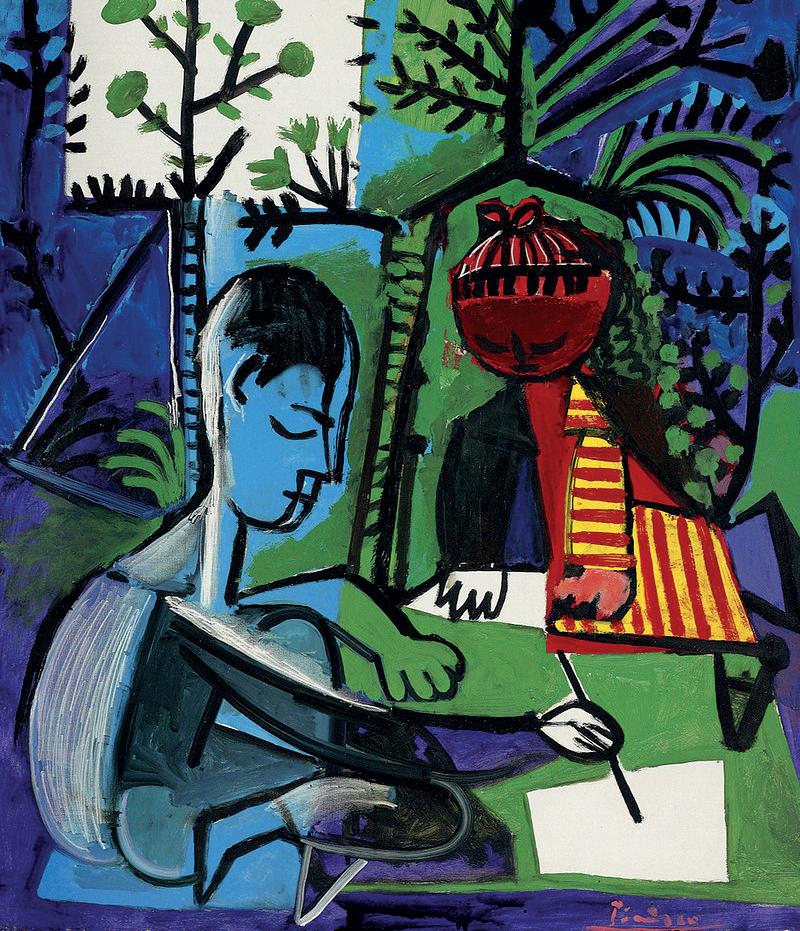

El azul está asociado con la calma y la serenidad. Un estudio de la Universidad de Sussex confirma que el azul reduce el estrés y fomenta la tranquilidad. Pablo Picasso, en su “Período Azul”, utilizó este color para evocar melancolía e introspección, guiando al espectador hacia un estado de paz interior.

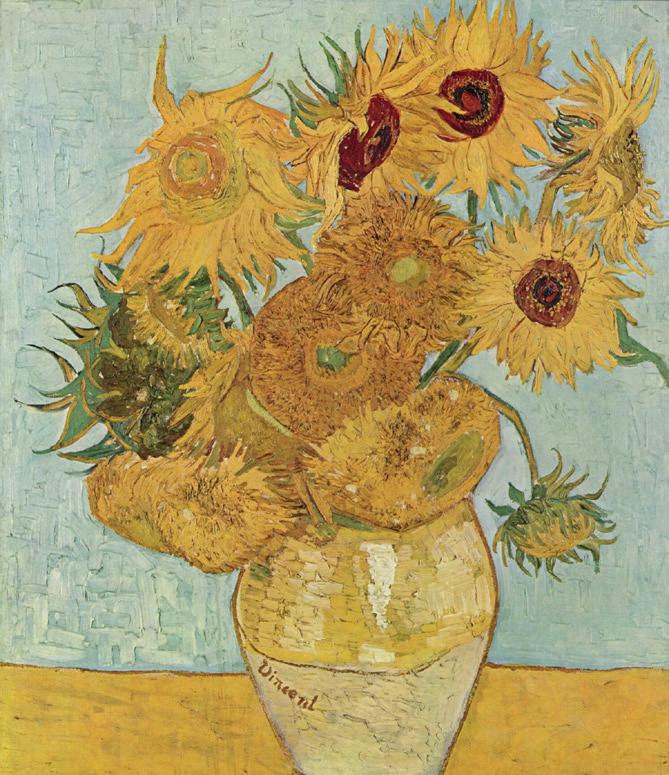

El amarillo simboliza alegría, optimismo y creatividad. Vincent van Gogh lo utilizó en “Los girasoles” para representar la vitalidad y la energía de la naturaleza. Sin embargo, en exceso, este color puede generar ansiedad, mostrando su capacidad dual de evocar tanto bienestar como tensión.

El verde, vinculado a la naturaleza, simboliza el equilibrio y la renovación. Investigaciones han demostrado que este color puede reducir el estrés, por lo que se utiliza frecuentemente en espacios diseñados para el bienestar. Claude Monet, en sus representaciones de jardines, usó el verde para transmitir paz y serenidad.

El púrpura combina la intensidad del rojo con la calma del azul, evocando misterio y espiritualidad. Gustav Klimt lo empleó en sus obras para invocar una sensación de misticismo y trascendencia.

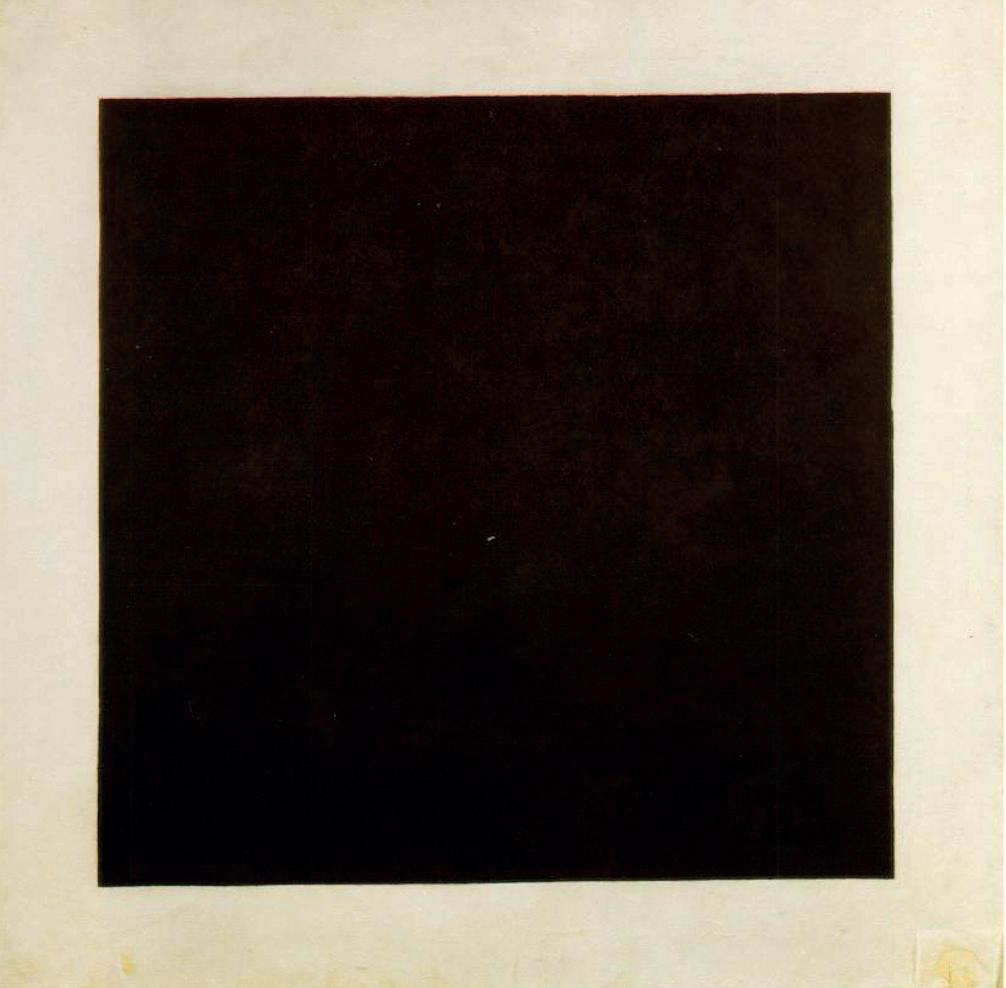

El blanco simboliza pureza y claridad, mientras que el negro representa la introspección y el misterio. Kazimir Malevich, con su “Cuadrado Negro”, exploró esta dualidad, demostrando cómo la simplicidad de estos colores puede intensificar el mensaje emocional de una obra.

Por Gerardo Iván Lozano Casasola

¿Qué es la felicidad? Si haces esta pregunta a tres personas en este momento, es altamente probable que recibas tres respuestas completamente diferentes. Es sorprendente cómo la felicidad, ese anhelo compartido y perseguido por todos los seres humanos que habitan la Tierra, no cuenta con una sola definición.

De hecho, la esencia de la felicidad puede variar profundamente de una cultura a otra. Lo que para algunos puede parecer la culminación del bienestar, para otros es apenas un detalle en un mosaico mucho más amplio. Al explorar cómo diferentes culturas entienden la felicidad, podemos observar cómo este concepto se moldea y transforma según el entorno, la historia y la cosmovisión de cada sociedad.

Así que prepárate para un viaje cuyo paisaje no es un bosque, una playa o el skyline de una ciudad, sino la búsqueda del tesoro más preciado de la existencia.

En Japón, la felicidad se entrelaza con la idea del wabi-sabi, un concepto estético que valora lo transitorio y lo imperfecto. Lejos de buscar la felicidad en la perfección, el wabi-sabi nos invita a encontrar satisfacción en la impermanencia y en la belleza de lo incompleto. Junichiro Tanizaki, uno de los grandes escritores japoneses, aborda esta filosofía en El elogio de la sombra, donde nos habla de apreciar la vida en todas sus etapas, aceptando las imperfecciones y viendo en ellas una oportunidad para el crecimiento.

Aunque parezca contradictorio, en la cultura de uno de los adalides del capitalismo, como es Japón, la felicidad no se mide tanto por los logros o por la acumulación de bienes, sino por la capacidad de vivir en armonía con el entorno. Esta enseñanza se enlaza con el ikigai, otro concepto japonés que representa la razón de ser de cada persona, aquello que nos da un sentido de propósito. Según esto, la felicidad sería una consecuencia de vivir de acuerdo con el ikigai, de encontrar un equilibrio entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que puedes recibir una compensación que te permita vivir como deseas.

Nadie puede pasar por Costa Rica sin escuchar el “pura vida”. Esta frase se usa para saludar, despedirse o incluso para mostrar entusiasmo, pero es evidente que se trata de algo más que una simple expresión. Pura vida se ha convertido en una filosofía de vida para los costarricenses, que así muestran su forma optimista y alegre de ser.

Ellos conocen bien el poder de las palabras. De hecho, según un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, los costarricenses reportan niveles de satisfacción más altos que otros vecinos latinoamericanos. Obviamente, decir “pura vida” no es el secreto, sino sentirlo: disfrutar la vida tal y como se presenta, sin expectativas excesivas ni preocupaciones innecesarias. Así, la felicidad en Costa Rica no se mide por la productividad o los ingresos, sino por el aprecio por las pequeñas cosas y los afectos.

Dinamarca es uno de los países más felices del mundo según el Informe Mundial de la Felicidad. El estado de bienestar y los altos niveles de vida tienen mucho que ver, pero también influye la manera en que los daneses buscan su felicidad. En los últimos tiempos, se ha popularizado fuera de sus fronteras el hygge, un término que describe una atmósfera acogedora, confortable y placentera. No hay una traducción exacta para hygge, pero su esencia está relacionada con los momentos de intimidad y confort, como disfrutar de una cena con amigos o leer un libro junto a la chimenea.

Los daneses son conscientes del poder del hygge y lo han incorporado a su vida diaria como una práctica consciente que les permite reducir el estrés.

En Sudáfrica, el concepto de felicidad va más allá de lo individual y está profundamente relacionado con la conexión con la comunidad. El término ubuntu representa la relación entre el bienestar personal y el colectivo. La traducción de ubuntu es “yo soy porque nosotros somos”. De alguna forma, sugiere que la única manera de alcanzar la felicidad individual es a través del bienestar de la comunidad. El célebre expresidente y activista Nelson Mandela fue uno de los grandes propulsores de esta idea. En su lucha por la igualdad, era firme creyente de que solo a través de la compasión y la cooperación se puede lograr la verdadera felicidad.

Esta idea de lo colectivo no es exclusiva de Sudáfrica. De hecho, en muchas culturas del continente africano, la felicidad no está relacionada con el éxito personal, sino con la capacidad de lograr el bienestar de la familia y la comunidad.

Finlandia también ha acuñado un término para definir la felicidad según sus propios parámetros. El sisu es un término que hace referencia a la idea de fortaleza y resistencia ante la adversidad. Curiosamente, para los finlandeses, la felicidad no siempre se trata de sentirse bien, sino de enfrentar los desafíos con valentía y perseverancia. Según el Instituto de Investigación de la Salud y Bienestar de Finlandia, el sisu es una fortaleza que permite a las personas superar momentos difíciles e incluso encontrar satisfacción cuando se vive inmerso en procesos de lucha y superación.

En Finlandia, la felicidad tiene que ver con la capacidad de encontrar propósito en la adversidad. Así, se convierte en un acto de voluntad, en la posibilidad de construir algo valioso a partir de situaciones complejas.

Este viaje por el concepto de la emoción más ansiada por los humanos nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino que cada uno recorre a su manera, moldeado por su historia, su comunidad y su propia visión del mundo.

Por Diego Diaz Torre Lomelin

La creatividad ha sido un enigma que ha intrigado tanto a científicos como a artistas durante siglos. Albert Einstein la describió como “la inteligencia divirtiéndose”, sugiriendo un proceso complejo que combina cualidades innatas con esfuerzo y dedicación. La neurociencia ha avanzado en la comprensión de este fenómeno, revelando los procesos cerebrales que subyacen a la generación de ideas innovadoras.

Desde una perspectiva científica, la creatividad no se localiza en una única región del cerebro. Es el resultado de la interacción de múltiples redes neuronales. Una de las más destacadas es la Red Neuronal por Defecto (RND), identificada en 2001 por el neurólogo Marcus Raichle. Esta red se activa cuando la mente está en reposo o divagando, permitiendo la libre asociación de ideas y la generación de conexiones inesperadas.

Además de la RND, otras redes como la Red Ejecutiva y la Red de Saliencia juegan roles cruciales en el proceso creativo. La Red Ejecutiva se encarga de evaluar y seleccionar las ideas más viables, mientras que la Red de Saliencia detecta estímulos relevantes que pueden inspirar nuevas ideas. La interacción entre estas redes facilita la combinación de información interna y externa, esencial para la creatividad.

Para los artistas, la creatividad trasciende la lógica y la razón. Movimientos como el surrealismo, liderado por André Breton, buscaban expresar el funcionamiento real del pensamiento, explorando el inconsciente como fuente de inspiración. Artistas como Salvador Dalí y René Magritte utilizaban técnicas que desafiaban la lógica convencional, creando obras que emergían de sueños y fantasías.

Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, también exploró el papel del inconsciente en la creatividad. En La interpretación de los sueños, Freud argumentaba que los sueños revelan deseos reprimidos y fuerzas creativas que, de otro modo, permanecerían ocultas. Esta teoría influyó profundamente en los artistas de la época y continúa inspirando a creadores que ven en el inconsciente una fuente inagotable de ideas.

La creatividad no es exclusiva del arte; también es fundamental en la ciencia. Científicos como Albert Einstein reconocieron la importancia de la imaginación en el desarrollo de teorías revolucionarias. Einstein valoraba la capacidad de visualizar conceptos más allá de los datos empíricos, lo que le permitió formular la teoría de la relatividad.

La interacción entre arte y ciencia ha demostrado ser beneficiosa para el pensamiento creativo. Estudios sugieren que la participación en actividades artísticas puede mejorar habilidades de pensamiento divergente, esenciales para la innovación científica. Por ejemplo, la práctica de la improvisación musical ha mostrado potenciar la creatividad en diversas áreas.

Reconociendo la importancia de la creatividad en todas las áreas del conocimiento, iniciativas como STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) promueven la integración de las artes en la educación científica. Esta aproximación fomenta el pensamiento crítico y la innovación, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos de manera creativa.

Instituciones como el Museo de Ciencia y Tecnología de Milán han organizado exposiciones que exploran la creatividad como un puente entre el arte y la ciencia, mostrando cómo la interacción entre estos campos puede generar ideas innovadoras y soluciones originales.

En definitiva, la creatividad es un proceso multifacético que involucra la colaboración de diversas redes cerebrales y se manifiesta tanto en el arte como en la ciencia. Comprender sus mecanismos nos permite apreciar la complejidad de la mente humana y su capacidad para generar ideas que transforman nuestra comprensión del mundo.

Por Job Vazquez Arellano

Fomentar el pensamiento creativo requiere una combinación de estímulos variados y pausas deliberadas. A continuación, se presentan algunas estrategias respaldadas por la investigación:

Participar en actividades novedosas puede estimular el pensamiento divergente, esencial para generar soluciones originales. Por ejemplo, un estudio de la American Psychological Association encontró que caminar aumenta la creatividad, ya que los participantes que caminaron mostraron una mayor producción de ideas creativas en comparación con aquellos que permanecieron sentados.

Se dice que Isaac Newton estaba descansando bajo un manzano cuando una fruta cayó, inspirándolo a formular la ley de la gravedad. Aunque esta historia ha sido embellecida con el tiempo, ilustra cómo momentos de descanso pueden conducir a descubrimientos significativos.

La ciencia moderna respalda esta idea: permitir que la mente divague activa la Red Neuronal por Defecto (RND), facilitando conexiones innovadoras. Un estudio en Nature Reviews Neuroscience destaca que actividades como caminar o meditar pueden estimular esta red, promoviendo la creatividad.

La autora J.K. Rowling concibió la idea de Harry Potter durante un viaje en tren, un momento de inactividad que permitió que su mente explorara nuevas ideas. Este tipo de ocio no planificado puede activar las redes cerebrales asociadas con la creatividad.

Para convertir estas ideas en realidades concretas, es esencial el papel de la Red Ejecutiva, que evalúa y refina las ideas generadas. La interacción entre la RND y la Red Ejecutiva sugiere que alternar entre momentos de reflexión libre y análisis estructurado es clave para potenciar la creatividad.

Participar en actividades artísticas, como la pintura o la escritura, no solo es una forma de expresión, sino que también mejora habilidades cognitivas. La American Psychological Association señala que la integración de las artes en la educación puede mejorar el compromiso académico y el desarrollo social y emocional.

4

El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi introdujo el concepto de Flow, un estado de concentración profunda en una actividad que es clave para alcanzar el máximo potencial creativo. Este estado se logra cuando se está completamente inmerso en una tarea que equilibra desafío y habilidad.

La creatividad no es un talento reservado para unos pocos; es una habilidad que puede desarrollarse. Al incorporar momentos de pausa, romper rutinas y explorar nuevas formas de pensar, es posible fomentar la creatividad. Como en la historia de Newton, a veces es en los momentos de descanso cuando surgen las ideas más brillantes.

Por Rodrigo Díaz Torre Lomelín

En los años 70, un joven chef japonés llamado Nobu Matsuhisa llegó a Lima, Perú, en busca de nuevas oportunidades. En ese momento, jamás imaginó que su estancia en Sudamérica marcaría el inicio de una revolución en su cocina. Al descubrir ingredientes locales como los ajíes y el maíz morado, Nobu comenzó a fusionar las técnicas japonesas con los vibrantes sabores peruanos. Así nació el tiradito, un plato que combina la frescura del ceviche con el estilo japonés del sashimi. La experiencia de Nobu en Perú es solo uno de los miles de ejemplos de cómo las migraciones han dado lugar a la creación de nuevos sabores, un fenómeno que ha transformado la cocina a lo largo de la historia.

El comercio de especias entre Asia y Europa fue uno de los primeros grandes encuentros gastronómicos que cambió la forma de comer en el mundo occidental. Desde el siglo XV, especias como la pimienta, el clavo y la canela comenzaron a llegar a las cocinas europeas a través de rutas comerciales establecidas por exploradores como Vasco da Gama. Estas especias no solo añadieron sabores exóticos, sino que también abrieron las puertas a nuevas combinaciones culinarias. Curiosamente, en la cocina medieval europea, antes del comercio con Oriente, era impensable mezclar especias dulces como la canela con carne. Sin embargo, el intercambio cultural llevó a innovaciones como la preparación de carnes con especias dulces, una práctica que se popularizó y que hoy se refleja en platos como el pastel de carne con canela en Inglaterra.

Algo similar ocurrió en América Latina. La colonización dio paso a un intercambio de ingredientes hasta ese momento desconocidos. Hoy es impensable imaginar la cocina europea sin la papa o el jitomate, pero esto no ocurrió hasta el siglo XVI. Este mestizaje fue de ida y vuelta. El caso de la comida mexicana es emblemático: la tortilla de maíz, un alimento básico para los pueblos indígenas, se combinó con los guisados de carne introducidos por los españoles, dando origen a los famosos tacos. Y, años después, la migración árabe trajo consigo los tacos árabes y, por supuesto, el mítico trompo al pastor.

Una historia interesante es la del mole poblano, un platillo cuya creación está envuelta en leyendas populares. Una de las más conocidas cuenta que surgió en un convento en Puebla en el siglo XVII, cuando las monjas, ante la inesperada visita de un obispo, improvisaron con lo que tenían a mano: chiles, chocolate y especias. Aunque algunos historiadores disputan la veracidad de esta historia, lo que es indudable es que el mole representa un encuentro de sabores prehispánicos y coloniales.

La diáspora china del siglo XIX alumbró una rica tradición culinaria en muchos lugares. En ciudades como San Francisco, Lima y Ciudad de México, se establecieron barrios chinos donde los inmigrantes comenzaron a combinar sus ingredientes y técnicas con los sabores locales.

En Lima, por ejemplo, surgió el chifa, una fusión de comida china y peruana que hoy es parte integral de la gastronomía peruana. Los inmigrantes chinos adaptaron su cocina utilizando ingredientes locales como el ají y el maíz, dando origen a platos como el arroz chaufa, testimonio de cómo las migraciones transforman y enriquecen las tradiciones culinarias.

El Caribe es otra región donde las migraciones trajeron consigo una fusión única de sabores. Aunque la esclavitud es una página oscura de la historia, dejó su huella en la cocina del continente americano, especialmente en el Caribe. Ingredientes africanos como el ñame y especias se mezclaron con productos locales como el plátano y el coco, creando la cocina criolla.

En Nueva Orleans, donde la cocina criolla es una mezcla de influencias africanas, francesas y españolas, el jambalaya refleja esta fusión. Este plato tiene raíces en la paella española y en los guisos africanos. Paul Prudhomme, célebre chef de Nueva Orleans, solía contar cómo su abuela, descendiente de esclavos, le enseñó a mezclar arroz, mariscos y especias para preparar este platillo icónico.

Hoy en día, la cocina fusión sigue evolucionando, impulsada por la globalización y el deseo de experimentar con nuevos sabores. En ciudades cosmopolitas como Nueva York, chefs de todo el mundo están creando combinaciones sorprendentes. Restaurantes que mezclan la cocina japonesa con la peruana, como el ya mencionado Nobu, o que combinan sabores italianos con mexicanos, son prueba de que la creatividad culinaria no tiene límites.

Entre los chefs más destacados está Gastón Acurio, una figura clave en la gastronomía peruana que ha llevado la comida de su país a todo el mundo. Acurio combina técnicas francesas con ingredientes peruanos y ha popularizado platos como el ceviche en ciudades como Madrid y Londres. Su restaurante “Astrid y Gastón” es un punto de referencia para la cocina fusión contemporánea, demostrando que, más allá de una tendencia, la cocina fusión representa una identidad propia, una nueva forma de contar historias.

Por Julio Díaz Torre Lomelín

Prácticamente no hay cafetería o barecito moderno hoy en día que no cuente con algún fermento en su menú. Desde kombuchas artesanales hasta panes de masa madre 100% instagrameables, los fermentos están viviendo una época dorada.

Pero la realidad es otra. Llevamos siglos fermentando, y sin ello, no tendríamos algunos de los alimentos y bebidas más básicos. De hecho, esos frascos burbujeantes que ahora adornan nuestras cocinas bien podrían haber sido parte de la dieta de nuestros ancestros. Desde las cervezas celtas hasta el kimchi coreano, este proceso milenario ha permitido conservar y transformar alimentos con ingenio.

La fermentación es mucho más que un truco bioquímico de levaduras y bacterias. Sí, transforma los alimentos, pero también los mejora, tanto en sabor como en valor nutricional. Eso sí, mientras los fermentos se llevan los aplausos, es importante separar los hechos de la ficción. Según el Centro Internacional de Fermentación y Salud de Finlandia, las comunidades caucásicas, donde nació el kéfir, atribuían a esta bebida propiedades curativas y creían que ayudaba a prolongar la vida. Ahora ya sabemos que el kéfir no es una panacea que curará todas tus dolencias, pero los probióticos que contiene pueden ayudar a tu flora intestinal, como bien lo documentan estudios de la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos.

FOTO: NENNIEINSZWEIDREI/ PIXABAY

No todas las bebidas fermentadas son igual de saludables, pero sí bastante útiles. Durante la época del Imperio Romano, las bebidas fermentadas, especialmente el vino, eran tan comunes como el agua. A menudo, los romanos las consumían mezcladas con hierbas y especias para realzar su sabor. Plinio el Viejo, naturalista romano, documentó cómo el vino servía no sólo como bebida, sino también como antiséptico y conservante de alimentos. Esta práctica era tan común que, según el Museo del Vino de Barcelona, los soldados romanos llevaban siempre un suministro de vino para prevenir enfermedades.

Un poco más al norte, los celtas preparaban cerveza en grandes barriles de madera, y esta bebida era el centro de celebraciones y rituales. Al igual que el vino, era mucho más que una simple bebida. Aunque pueda parecer que su origen era meramente festivo, la Asociación Europea de Historia Alimentaria señala que también era una fuente esencial de calorías y nutrientes, especialmente en tiempos de escasez de alimentos frescos.

fermentos en todo el mundo

En Asia, el kimchi y el miso son ejemplos icónicos de fermentos profundamente enraizados en la cultura. El kimchi coreano, una mezcla de col china y rábanos fermentados, no sólo es básico en la dieta diaria, sino también simbólico y ritual. La UNESCO incluso lo ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Japón, el miso y la salsa de soya, ambos fermentados a partir de granos de soja, han sido esenciales en la dieta por siglos. Según un estudio de la Universidad de Tsukuba, el consumo de miso está asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

la estrella del momento

Entre los fermentos más de moda hoy en día se encuentra la kombucha, una bebida fermentada a base de té negro o verde que ha conquistado supermercados y cafeterías en todo el mundo. Originaria de China y consumida durante más de 2,000 años, la kombucha se ha promocionado como una bebida con propiedades desintoxicantes y digestivas. Sin embargo, al igual que con otros fermentos, es importante no caer en exageraciones sobre sus efectos milagrosos. La Asociación Internacional de Kombucha sugiere que sus beneficios incluyen mejorar la digestión y proporcionar antioxidantes, pero su impacto en la salud varía según cada persona y la preparación.

No hace falta viajar tan lejos para encontrar fermentos tradicionales. En América Latina, y especialmente en México, los fermentos han sido parte de la vida cotidiana durante siglos. La chicha, una bebida fermentada de maíz o frutas, es popular en países andinos como Perú, Bolivia y Ecuador.

En México, el tepache, elaborado a partir de la fermentación de cáscaras de piña, es un fermento refrescante que ha ganado popularidad, incluso con nuevas versiones que incluyen sabores y grados alcohólicos. Pero el rey de los fermentos en México es sin duda el pulque, una bebida prehispánica hecha de la savia del maguey. Consumido desde tiempos antiguos, el pulque no sólo tiene un valor cultural profundo, sino también nutritivo, ya que es rico en vitaminas y minerales.

Por Óscar Peimbert Morando

Asus 29 años, Alessia Ramponi ha recorrido más de 60 países y trabajado en proyectos humanitarios en algunas de las zonas más desafiantes del mundo. “La oportunidad de hacer una diferencia tangible en la vida de personas afectadas por conflictos prolongados es algo que valoro profundamente en mi carrera profesional”, señala en entrevista con Bonavio.

Licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, con una especialidad en Migración Internacional por el COLEF y una maestría en Derechos Humanos y Democracia con enfoque en el Mundo Árabe por la Universidad de San José de Beirut, Alessia ha construido una trayectoria impulsada por una pasión inquebrantable por los derechos humanos y la ayuda humanitaria.

Su recorrido profesional comenzó en las embajadas de México en Beijing y Bakú, donde tuvo la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un contexto diplomático real. Estas experiencias la marcaron profundamente, al permitirle observar de cerca el funcionamiento de las relaciones internacionales y el enfoque diplomático como herramienta para atender problemas globales.

En el corazón de las crisis humanitarias

Cada paso en la carrera de Alessia ha sido una lección y una oportunidad para ayudar a otros. Tras sus primeras experiencias en el ámbito diplomático, se unió al equipo de Medios Internacionales de la Presidencia de la República en México y, más tarde, al equipo de ayuda humanitaria de World Central Kitchen, una organización que distribuye alimentos en zonas de crisis. “Cada logro y desafío ha sido crucial en mi desarrollo, y aunque el camino es exigente, la satisfacción de ayudar a otros y el crecimiento personal y profesional hacen que todo valga la pena”, explica.

Alessia ha trabajado en lugares donde la ayuda humanitaria es vital, como México, Chile, Jamaica, Armenia y Gaza. Uno de los proyectos que más la marcó fue su labor en los campos de refugiados sirios y palestinos en el sur de Líbano. Poder contribuir directamente a la asistencia de comunidades vulnerables afectadas por conflictos prolongados ha sido una experiencia profundamente significativa para ella.

El dominio de múltiples idiomas —español, inglés, italiano y chino—, sumado a sus conocimientos de lengua árabe, ha sido un motor fundamental en su carrera. Para Alessia, los idiomas son más que una herramienta de comunicación; representan una puerta hacia otras culturas y perspectivas. “Dominar varios idiomas facilita la comunicación intercultural y abre puertas para trabajar en diversos contextos internacionales”, comenta. Este conocimiento le ha permitido adaptarse rápidamente a nuevos entornos y enfrentar desafíos en países como China, Líbano, Egipto, Kenia y Camboya.

Rompiendo barreras a través de la fotografía

Además de su labor humanitaria, Alessia es una apasionada de la fotografía. Lo que comenzó como un pasatiempo para documentar sus viajes se ha convertido en una plataforma para visibilizar realidades de otras culturas y abordar temas de derechos humanos. En su blog, iniciado en 2016, comparte no solo imágenes, sino también reflexiones sobre las injusticias que ha presenciado. Su objetivo es mostrar la diversidad del mundo y desafiar estereotipos, especialmente aquellos relacionados con las mujeres que viajan solas.

“Quiero inspirar a otras mujeres a que se atrevan a explorar el mundo”, comenta. En un contexto donde viajar sola a menudo se percibe como riesgoso, Alessia busca romper esos estigmas. Sus historias y fotografías retratan realidades que rara vez llegan a los medios y muestran un mundo diverso y complejo.

A lo largo de su carrera, Alessia ha demostrado que la combinación de conocimiento académico, experiencia de campo y una profunda compasión por el prójimo puede generar un impacto significativo. La dedicación y valentía que ha mostrado en situaciones críticas son un recordatorio del papel vital de la ayuda humanitaria en un mundo donde las crisis se multiplican.

Lejos de considerar su recorrido como una meta alcanzada, Alessia lo ve como un proceso en constante evolución. El compromiso con la justicia y los derechos humanos sigue siendo el motor de su vida profesional. Su camino continúa, con la convicción de que, aunque los desafíos son inmensos, cada pequeño avance en favor de quienes más lo necesitan justifica todo el esfuerzo.