5 minute read

L'ONTOLOGIE À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE :

Si au début du XXe siècle l'espoir de pouvoir développé une ontologie s'annonce être perdu, il y a eu à l'époque contemporaine une régénération.

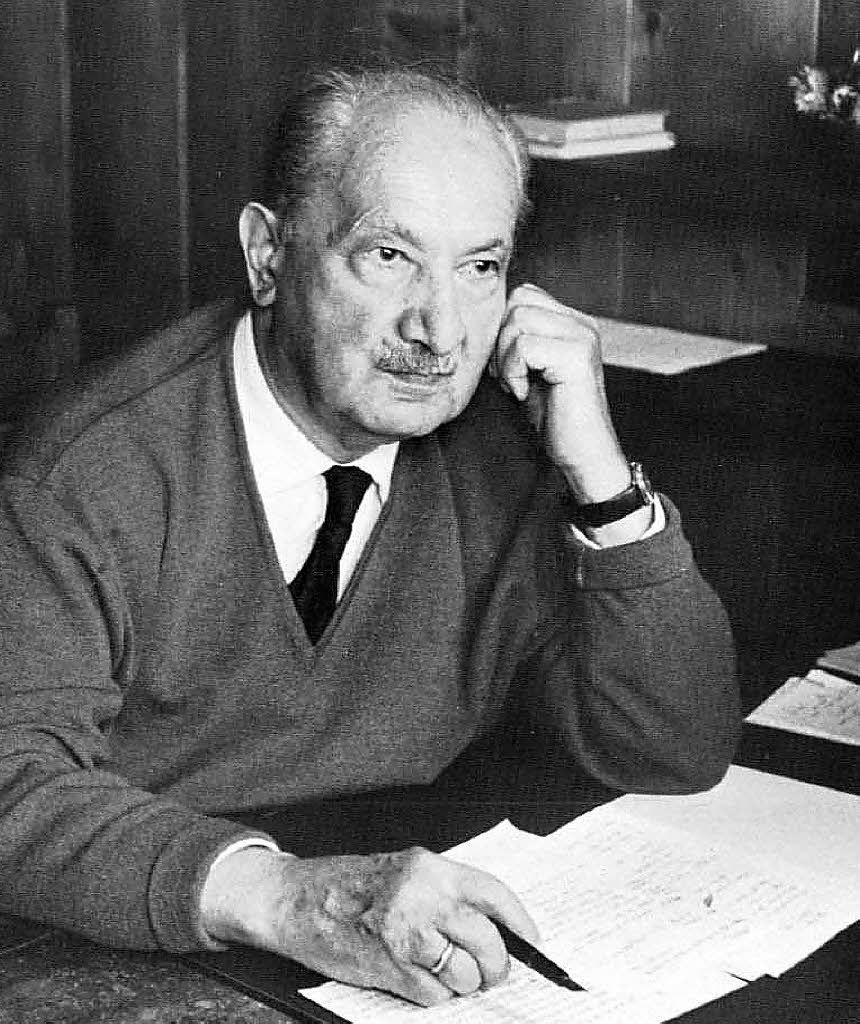

Martin Heidegger

Advertisement

Parmi les philosophes de cette époque qui se penchent sur cette question, Martin Heidegger inspiré par les avancements fait par Edmund Husserl sur la phénoménologie, propose sa nouvelle façon d'aborder la question de l'être. La phénoménologie est le terme qui qualifie la démarche utilisée par Edmund Husserl dans sa tentative de faire de la philosophie une science empirique. Elle se base sur l'idée que le monde peut être compris par ses phénomènes*. Les phénomènes étant les représentations que l'on se fait d'un monde essentiel qui est caché par ces derniers et que l'on cherche à dévoiler. Ce dévoilement se fait chez Edmund Husserl par une "réduction phénoménologique", c'est-à-dire une extinction par raisonnement des représentations (phénomènes) qui couvrent le monde et font une distorsion de l'essentiel. Avec Husserl on cherche donc à aller directement à l'essence en faisant cette "réduction phénoménologique", tandis qu'avec Martin Heidegger la démarche phénoménologique est elle-même mise en valeur et s'insère dans la compréhension de l'être dans l'étendue de sa mesure.

* Ontique : Qui concerne l’étant, par opposition à Ontologique, qui se rapporte à l’être en soi. Dictionnaire de l'academie française (s.d.)

Il y va donc que Martin Heidegger, commence par démontrer que l'histoire de l'ontologie "ne s'est, en réalité jamais intéressé à l'être, c'est-à-dire à ce qui permet à tous les étants* d'apparaître en ce qu'ils sont.1" mais qu'elle, c'est intéressé seulement à l'étant en tant qu'étant. La tradition philosophique soit cherché un étant suprême (Dieu, être suprême et cetera comme chez les théologiens du moyen-âge) donc faisait une théologie ou cherchais un étant universel (le transcendantal comme chez Kant) faisait donc une fausse-ontologie, mais ne cherchait jamais l'être en soit. Il qualifie cette fausse-ontologie de "ontique*".

Ainsi, il propose une nouvelle démarche. Certes, on veut arriver à l'être telle quelle, mais on est obligé de le faire via un étant. Ainsi, on doit choisir le bon étant pour le faire, à savoir l'être humain. L'être humain, est selon lui, le seul étant qui se préoccupe de la question de l'être. Martin Heidegger utilise le terme de Dasein pour qualifier l'être humain. L'étymologie du mot Dasein est la combinaison de deux mots allemands : Da qui signifie "là" et sein qui signifie "être". On traduirait donc littéralement Dasein en "être-là". En cela, il nous montre la première chose que l'on doit comprendre de cet étant. Cet étant est dans une constante interaction avec l'être telle quelle. Et c'est l'analyse de cette interaction qui va nous permettre d'arriver à l'être telle quelle. Il donne au Dasein plusieurs modes d'existences comme : l'étant à portée de main, l'étant sous la main et cetera. Après une œuvre colossale dans l'histoire de l'ontologie, interrogeant le Dasein : Être et temps , il ne parvient néanmoins pas à résoudre la question de l'être. Il introduit donc sa conception du monde qu'il nomme le Quadriparti :

" La terre et le ciel, les divins et les mortels se tiennent, unis d'eux-mêmes les uns aux autres, à partir de la simplicité du Quadriparti uni. Chacun des quatre reflète à sa manière l'être des autres (...). Ce jeu qui fait paraître, le jeu de miroir de la simplicité de la terre et du ciel, des divins et des mortels, nous le nommons 'le monde' " 2

En outre, il suit cette même démarche d'interrogation d'un étant spécifique pour pouvoir atteindre l'être telle quelle quand il met en question l'être de l'habitation dans son essai Bâtir,habiter,penser (1951). Un livre de grand intérêt pour les architectes.

Cornelius Castoriadis:

Une deuxième vision intéressante se développe par Cornelius Castoradis. Il propose une représentation dichotomique du monde qu'il nomme (Chaos/Cosmos) ou (Création/Déterminisme) des étants. Ce philosophe nous indique qu'il y a un revers chaotique à toutes choses, ainsi à l'être. On entend par cette dimension chaotique, d'une part une force destructive, mais d'une autre une possibilité d'existence caractérisée par une force créative. C'est cet envers chaotique qui permet toutes déterminisme futur. Ainsi, il indique que l'être n'est pas systématisable, compréhensible, ordonnable et cetera dans la totalité de sa mesure. La dimension qui relève du cosmos est d'une part force créative et d'une autre force constrictive. C'est cet envers qui relève du cosmos qui permet la concrétisation de la possibilité d'existence produite par le chaos. Il complète davantage sa vision avec une nouvelle dichotomie qu'il intitule (ensidique/ magmatique). La notion de magma relève de "ce dont on peut extraire" ou "ce dans quoi on peut construire". C'est-à-dire l'élément inhérent à toutes choses, ainsi l'être dont on peut faire surgir de nouvelles organisations ensidiques.

On comprend par ces deux derniers philosophes qu'il y a eus un détachement de la conception de l'être telle qu'elle est comprise généralement depuis et après la renaissance, comme seulement atteignable par la raison et l'objectivité. Heidegger dans son développement complexe utilise l'herméneutique pour pouvoir atteindre l'être telle quelle. Il prend plusieurs chemins, entre autres le Dasein. Castoradis lui aborde une conception dichotomique du monde, il tient donc une vision subjective. Ces nouvelles approches à l'ontologie sont contemporaines donc il y a une difficulté de mettre en évidence leurs influences, tout du moins les réflexions de Martin Heidegger sont explicitement utilisées par l'architecte Peter Zumpthor dans sa conception des thermes de Vals.

(2Ibid)

1 - La réduction de l'être à la raison:

Maintenant, que l'on a peint l'image générale de la tendance de l'ontologie et que l'on a compris qu'elle est derrière les développements architecturaux, il s'agit de voir les conséquences quelles a eu durant le mouvement moderne. Nous avons constaté que depuis la renaissance la conception de l'être a mutée pour s'aligner sur la faculté de la raison. De la même manière qu'on a vu dans la première partie, que l'architecture, se détachant des canons vitruviennes, cherche un fondement théorique de plus en plus rationnel depuis cette même période et à son apogée elle à aboutie à l'architecture du modernisme. Il serait donc cohérent de penser que les développements sur la question de l'être entreprit durant les Lumières, celle d'Emanuel Kant ou de René Descartes, ont eu un effet cumulatif au fils du temps pour se traduit dans le mouvement moderne. On peut prendre un exemple précis d'un architecte qui incarne l'esprit même de ce dernier mouvement pour illustrer le propos. Le Corbusier incarnait des principes qui s'alignent avec les pensées rationalistes des Lumières. Après avoir illustré comment les pensées de Le Corbusier, même si ce dernier ne se prétend pas être philosophe, peuvent être analysé pour leurs signifiances philosophique, Mickaël Labbé dans son introduction de son livre La Philosophie Architecturale de Le Corbusier nous explicite l'importante présence de la norme chez cet architecte. La norme chez le Corbusier "ce qui la singularise serait une recherche constante et explicite de normativité (...) selon son terme même, une « doctrine »"1 il y va plus loin est dit qu' "Une telle « doctrine » devra ainsi être fondée sur un « faisceau de concepts » normatifs systématiquement ordonnés de telle sorte à « découler » les uns des autres selon des règles rationnelles d’engendrement de principes à conséquences et sans contradiction interne 2". Ce "faisceau de concepts" sans contradiction interne pourrait rappeler ce que René Descartes cherchait, quand il essaye de construire ça (mathesis universalis).

Or comme vue chez Emanuel Kant cette idée de vouloir expliquer tous par la rationalité n'est pas atteignable, lorsque il s'agit des choses qui dépassent le monde sensible. Et l'architecture n'étant pas une discipline qui traite seulement du monde sensible (car elle prend en compte l'esthétique, le sociale, la symbolique et cetera) vouloir la définir par une normalisation, par la création d'un système fonctionnel et refermé saurait réduire son potentiel. Tout du moins, on reste confronté à cette question : la rationalité, n'est elle pas une bonne chose ? C'est ce que l'on cherche à répondre dans la prochaine partie.