10 minute read

II : LE MOUVEMENT MODERNE ET L'IMPORTANCE DE L'ONTOLOGIE:

A ) L'ARCHITECTURE ET LE LIEN À L'ONTOLOGIE:

1 - L'être comme principe de l'architecture:

Advertisement

L'évolution des idées peut se comprendre comme un palimpseste dont les dernières écritures au lieu de disparaître dans le néant sont réinterprétées et reposées sur le parchemin du temps. Et il arrive que certaines idées soient d'une ampleur qu'elles résistent à l'effacement même. Il est évident, de la dernière partie, que l'architecture est influencée par la philosophie. Si la théorie de l'architecture consiste réellement d'un débat philosophique, l'ontologie qui traite des questions fondamentales est au cœur de ce débat. C'est ce que l'on cherche à illustrer dans cette partie.

DÉFINITION DE L'ONTOLOGIE :

Comme décrite dans l'introduction, l'ontologie est une branche de la philosophie qui traite des questions fondamentales. Ce terme apparu au XVIIe siècle retrace son étymologie au grec ontos qui signifie étant1*, et logos qui signifie discours. L'ontologie peut donc se comprendre comme le discours sur ce qui existe. Dans la tradition philosophique, elle traite des sujets tel que : le réel, l'existence, l'espace, le temps, la réalité empirique, la temporalité, la causalité, le déterminisme, l'émergence, les universaux, l'ultime, le néant et cetera. Et elle est considérée par la tradition comme philosophie primaire. Dans la compréhension contemporaine, elle est comprise comme traitante plus spécifiquement de la question de l'être. Voyons plus en détail l'histoire de cette discipline et le lien avec l'architecture.

L'ÊTRE COMME PRINCIPE DE L'ARCHITECTURE :

Si les périodes de genèse du mouvement moderne et de la théorie de l'architecture ont tendance à remonter dans le temps, lorsque on fait une analyse davantage rigoureuse, la genèse de l'ontologie serait, elle, confondu à l'apparition même de l'Homme, du fais que, quand ont parle de la question de l'être, nous abordons une échelle qui a à faire avec le tissu inhérent de l'expérience humaine. Inconsciemment, ou pas, ces questions sont relevées au quotidien. Au mieux, on peut retracer sa genèse en tant que recherche consciente et explicitée. L'ontologie apparaît dans la philosophie de la Grèce antique et se développe jusqu'à nos jours (faute de généralisation) en quatre périodes : l'antiquité, le moyen-âge, la renaissance et les lumières et l'époque contemporaine. On prend l'exemple de quelques philosophes qui ont fait avancer les pensées en fonctions des périodes citées ci-dessus pour faire le lien à l'architecture :

L'ONTOLOGIE À L'ANTIQUITÉ:

Parménide écrit « L’Être est, et le Non-être n’est pas » - de cette simple formulation, ce premier philosophe qui traite explicitement de la question, nous fais comprendre que l'être est définit par ses attributs non-contradictoires et qu'il est donc univoque. L'être relève selon lui de la logique. On saisit l'être par son intelligibilité (ce qui est compris). Si « L’Être est, et le Non-être n’est pas » il s'oppose à toutes les pensées de mouvement qui s'incarneraient dans l'être. Comme quoi il n'y a pas de changement dans l'être. Il oppose la doxa2* à la vérité (la première amenant à une connaissance fausse).

1*étant : L'être, en tant que phénomène Le Robert (s.d.)

2*doxa : (grec doksa, rumeur) Ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social, Larousse (s.d.)

Aristote

Si Parménide pose cette question de l'être, Aristote la constitue en une vraie science. Aristote dit : "la métaphysique est la science de l'être en tant qu'être". Elle affirme ainsi que l'être peut être étudié systématiquement pour arriver à une connaissance. Pour lui " L'être est plurielle " et on peut le ranger en huit catégories : substance ou (essence), qualité, quantité, relative au lieu, moment, position, possession, action et passion. La substance dite (ousia) a une primauté sur les autres catégories et est le fondement, car c'est elle que l'on qualifie par les autres catégories. La substance est à la fois matérielle et idéelle chez Aristote. Il pose Dieu comme la substance primaire.

Platon:

Dit que « L'être est, et le non-être est », il affirme donc lui aussi que l'être est plurielle. Il tient en outre l'idée que la réalité que l'on croît connaître n'est vraiment qu'une série de phénomènes que nous percevons. C'est-à-dire qu'il y a une réalité voilée derrière, qui anime ces phénomènes. Il pense davantage que la manière d'arriver à cette réalité cachée est seulement avec notre faculté de raison. Il développe alors la maïeutique (un processus rationnel) pour pouvoir arriver à cette réalité. Il développe aussi l'idée que cette réalité fondamentale est une agrégation d'entités qu'il nomme "formes" ou "idées". Et que ces entités sont immuables.

L'ontologie de la période antique est ainsi caractérisé comme une période initiatrice. Les pensées développées sont certes, initiatrice, mais elles ont pu traverser deux millénaires sans perdre de leurs pertinences. Si l'on revient à notre objet de trouver un lien entre ontologie et architecture, on doit s'intéresser aux développements architecturaux de cette époque. L'architecture de la Grecque antique nous est connue soit dans sa considération théorique par le seul traité de Vitrue ou sinon par l'étude des édifices qui ont survécues jusqu'à nos jours. Du premier, on peut retirer entre autres l'idée que l'architecture est l'interaction parfaite entre trois qualités: l'utilité, la pérennité et la beauté. En général, on peut caractériser cette architecture par son emploi de canons, d'ordres (dorique, ionique, corinthien et cetera), de systèmes modulaires simple et facile à l'usage (pour la dimension et pour la proportion) basé sur le corps humain, de la rigoureuse symétrie et de règles de composition basé sur des conventions. José Ferrater Mora dans Philosophie et architecture, fait ce parallèle entre philosophie et architecture durant cette époque :

"(...) la philosophie grecque des formes telle qu'on la trouve chez Platon et Aristote, est en rapport étroit avec l'architecture - aux traits sculpturaux très prononcés - de l'époque classique. La tendence de ces philosophes à considérer les formes comme des modèles, à représenter les idées sous la forme concrète des images visuelles, à identifier le réel avec ce qui est parfait, ce qui parfait avec ce qui est complet, et ce qui est complet avec ce qui est limité, tout cela peut être comparé avec la propension des architectes grecs à produire des oeuvres d'art fermées sur elles-mêmes, qui étaient pourvues d'un espace propre et qui, par conséquent, avaient une place au lieu d'être simplement situées dans l'espace." 1

Il y a donc une certaine relation entre et l'ontologie et l'architecture durant l'antiquité. Mais les idées ontologiques développées dans un cadre spatio-temporel précis peuvent aussi traverser plusieurs époques et agir sur l'architecture. C'est une des idées que le philosophe Paul Guyer dans KantandthePhilosophyofArchitecture, met en évidence. En s'aidant des travaux du philosophe Christian Freiherr von Wolff, il trace des parallèles entre l'architecture du XVIIIe siècle et l'ontologie. Il met en évidence que la philosophie de l'architecture au XVIIIème siècle se base sur un retravaille de l'ontologie antique qui revèles des concepts d'architecture antique :

" Wolff makes it clear that the intention of an architect is always to produce a structure that is both formally beautiful as well as useful and comfortable, so the perfection of the intention can only be realized through the perfection of both form and utility in the building itself." 1

Par sa propre démarche ontologique Wolff arrive donc à définir l'architecture par l'interaction des deux qualités Vitruviennes de beauté et d'utilité.

L'ONTOLOGIE AU MOYEN-ÂGE :

Au moyen-âge la question de l'être se voie être orientée vers la recherche du divin et devient une théologie. Cette tendance est d'ailleurs observable durant l'antiqué tardive. Les philosophes comme Plotin annoncent déjà l'orientation de l'ontologie vers la recherche de Dieu. En outre, on voit durant le moyen-âge le développement de la religion Chrétienne qui est à première vue incompatible avec la philosophie.

Anselme de Canterbury: (1033-1109)

Ce théologien est le premier à faire le lien entre la philosophie et la théologie par la voie de l'ontologie. Il est partisan de l'idée que la foi vient avant la raison, et que cette dernière vient renforcer la première. C'est ce que l'on nomme l'argument ontologique. De ceci l'être suprême est donc vue comme étant Dieu.

Thomas d'Aquin: (1225-1274)

De la même manière, ce théologien prend comme base les réflexions ontologiques d'Aristote et développe sa démarche pour arriver à prouver l'existence de Dieu. Il met en place cinq chemins pour y arriver : la voie par le mouvement, la cause efficiente, la contingence, les degrés des êtres et l’ordre du monde. Sa foi chrétienne évidemment lui incite à poser Dieu comme être suprême animateur du monde.

Durant le moyen-âge, l'ontologie est donc principalement pratiquée par la scolastique qui cherche à réduire l'écart entre cette dernière et la religion qui est prédominante. Ces deux derniers exemples de théologiens sont choisis pour la contribution qu'il on fait pour réunir la religion à la philosophie. Mais la lecture contemporaine, comme nous le verrons plus tard dans l'écrit, considérerons que la théologie en réalité s'occupe de la question de l'être, même si elle n'est pas considérée comme une ontologie à proprement parler. La question de l'être étant abordée par les théologiens, le rapprochement entre ontologie et architecture peut donc se faire en passant par la théologie. La principale architecture qui se développe durant cette époque est religieuse, donc symbolique et cherchant à exprimer les idéaux de la religion. Les deux grands styles sont le roman et le gothique. Comme nous avons vu dans la précédente partie José Ferrater Mora trace les parallèles entre architecture gothique et philosophie et donc à l'ontologie.

L'ONTOLOGIE À LA RENAISSANCE ET LES LUMIÈRES:

La Renaissance et les lumières sont les périodes les plus actives pour l'ontologie. Il est d'une difficulté importante de vouloir faire un résumé d'une époque qui a vu beaucoup de tournants. La relecture critique des écrits antiques sur l'ontologie sépare cette dernière de la théologie et est la redéfinit comme une science.

1(PAUL GUYER, Kant and the PhilosophyofArchitecture, 2015)

René Descartes: (1596-1650)

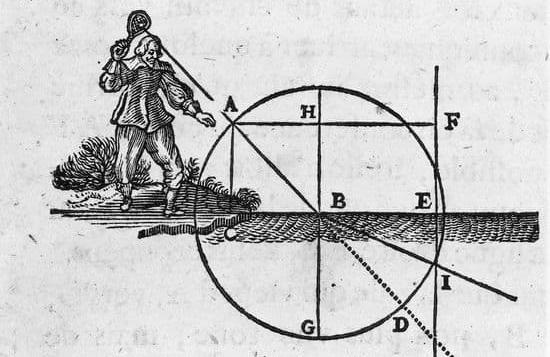

"Je pense donc je suis", un terme très répondu dans la conscience contemporaine, qui s'agit en réalité d'une affirmation ontologique révolutionnaire. René Descartes cherche une méthode universelle pour arrivé à la vérité: le doute systématique (ou méthodique) qui consiste à questionner tous pour arriver à un fondement sans doute. Il écrit que c'est par l'enchaînement d'idées mises en mouvement par l'intuition et reliées par la raison que l'on arrive à une connaissance. Il considère que ce système, si bien exécuté peut expliquer toutes les choses dans le monde. C'est ce qu'il nomme la (mathesis universalis). Il pose comme preuve de l'existence de l'être (suprême, Dieu) : la causa sui qui est un rapport de cause à effet qui place l'être suprême comme sa propre cause. En outre, il développe sa compréhension cartésienne de l'espace: sa démonstration se base sur une compréhension du monde matériel réduit à un système de coordonnées à trois dimensions. Il instaure ainsi un model cohérent du monde pour pouvoir avancer les recherches scientifiques et il en découle qu'il soit abondamment utilisé dans les mathématiques.

Emanuel Kant: (1724-1804)

Est le philosophe qui se demande : de quel droit est-ce que j'affirme que tout phénomène dans le monde est ordonné par causalité ? Rien au-delà de l'objective ? Es-ce que la mathesis universalis peut expliquer tout ce qu'il peut être dit de l'être ? Il fait donc une distinction entre la métaphysique (le domaine du pensable) et la métaphysique dogmatique (sciences appliquées aux sujets tel que: l'être, le réel, Dieu et cetera) qui est contenue dans la dernière. Car il dit que toutes pensées n'est pas connaissance. Il juge donc la raison dogmatique qui affirme que l'on peut connaître les choses qui échapperaient à la raison, à savoir les notions : d'âme, de Dieu et cetera. Il affirme alors qu'il y a un au-delà de ce qui est connaissable par la raison. Qu'il y a une irréductibilité du sensible* à l'intellectuel (raison). Et en outre, on peut seulement porter un type de regard sur la métaphysique qui échappe au domaine du connaissable (science). Il propose alors sa méthode transcendantale. Qui ne cherchent pas de nouvelles connaissances, mais porte son regard sur les conditions de possibilités de notre connaissance - à savoir notre faculté de connaître - la raison elle-même.

On comprend donc par l'évolution de l'ontologie durant la renaissance et les lumières qu'il y a eu d'une part une tendance à se fier à une faculté spécifique qui est celle de la raison, une tendance à tenir une voie objectiviste pour pouvoir répondre à la question de l'être. On peut citer Liebniz et Spinoza à coté de Descartes. D'une autre que cette faculté connais aussi une remise en question (exemple de Kant). L'architecture durant ces périodes, de son côté, à suivie une évolution comme vue dans la dernière partie qui consiste à chercher un fondement plus rationnel. Allant du néo-classicisme avec les relectures vitruviennes, passant par les critiques de cette dernière qui aboutissent, un peu plus loin dans l'histoire, au modernisme. Paul Guyer dans son article cité plus haut, décrit comment la philosophie kantienne, plus précisément ses écrits sur l'esthétique, contribuent à un tournant dans l'histoire de l'architecture. Un passage d'une architecture qui se base sur les principes vitruviennes (ou l'architecture grecque antique en général), vers une architecture qu'il qualifie de "cognitivist or expressivist " - cognitiviste ou expressiviste qui relève donc de la raison. Il trace d'une part un parallèle entre la philosophie esthétique de Kant et l'architecture :

" Thus, Kant concludes that, in architecture, utility, or in his own terminology "objective purposivness," is always essential, but that the presentation of aesthetic ideas is also always some part of its beauty. Aesthetic ideas are in turn the expression of "rational" ideas, so Kant's position might seem to prepare the way for something closest to Hegel's position, that architecture, like other arts, always aims at the expression of metaphysical ideas (...)" 1

Guyer nous met en lumière que la philosophie de l'esthétique kantienne incite à une architecture qui exprime des idées rationelles. D'une autre, il met en évidence que cette tendance est observable dans les époques qui suivent. Il prend comme exemple la philosophie de l'esthétique de Schopenhauer et montre comment elle est basée sur l'importance de la raison :

"In other words, the conclusion that Schopenhauer draws from his complicated metaphysical end ethical argument is that works of architecture should express not their own function, but rather the nature of their own construction and the physical forces involved in and affecting that construction; by his own idiosyncratic route he reaches a conclusion that we associate with Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc and John Ruskin later in the nineteeth century and with classical modernists of mid-twentieth century, such as Walter Gropius and Ludwig Mies van der Rohe." 2

Schopenhauer en se basant sur sa propre démarche ontologique affirme que l'architecture doit servir d'expression d'un être détaché de toutes expériences sensibles et doit se manifester comme purement objective. Il associe cette objectivité à réalité physique du monde donc à la réalité structurelle dans l'architecture.

Cette primauté de la raison dans la question de l'être a eu d'autres échos sur l'évolution générale de la société en contribuant dans de nombreux domaines. C'est elle qui anime la notion de progrès et c'est elle qui est à la source du développement de la technique et ainsi de l'industrialisation. Néanmoins même si cette vision de l'être alignée à sa rationalité est d'actualité dans la conscience commune depuis et après la Renaissance, dans la sphère plus restreinte des philosophes la réponse de la question de l'être n'est toujours pas satisfaisante. Il y a eu plusieurs tentatives de trouver une réponse depuis et après les Lumières, mais vers la fin du XXe siècle il y a eu une stagnation.

* Phénomènes : Fait naturel constaté, susceptible d'étude scientifique, et pouvant devenir un sujet d'expérience Le Robert (s.d.)