9 minute read

COVER STORY

COVER STORY

DI WALTER RIVA

Advertisement

A COLLOQUIO CON BARBARA NEGRI DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA L’ITALIA

E LO SPAZIO

FRA ASTRONAUTICA E RICERCA SCIENTIFICA

LA PARTECIPAZIONE DEL NOSTRO PAESE ALLE MISSIONI DI ESPLORAZIONE PLANETARIA, IN ATTESA DI VEDERE UN ASTRONAUTA ITALIANO SULLA LUNA

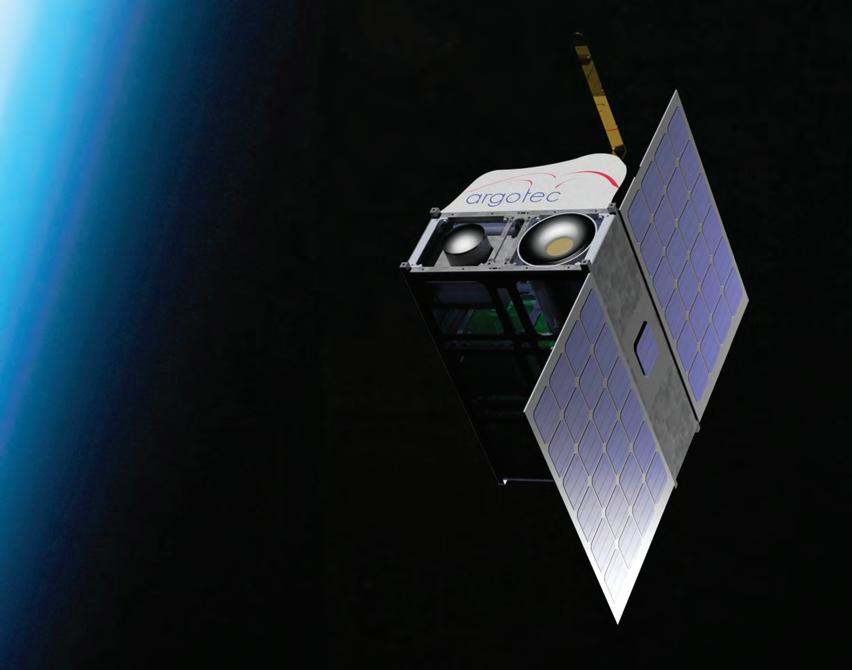

Il tribolato lancio di Artemis I (che diamo per realizzato entro il mese di ottobre, con la speranza che siano risolti i problemi nel caricamento dell’idrogeno liquido) inaugura una nuova era dell’esplorazione umana dello spazio e apre prospettive molto interessanti per il volo umano, anche di astronauti europei e italiani. Abbiamo chiesto a Barbara Negri, responsabile dell’Unità volo umano e sperimentazione scientifica dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) quante possibilità ci sono di vedere un italiano (o un’italiana) calpestare la regolite lunare entro l’inizio del prossimo decennio. “Artemis I è una tappa essenziale in questo percorso, la prima montagna da scalare (che comprende anche un contributo italiano, il CubeSat Argomoon, vedi l’articolo a pag. 24, Ndr). Senza lo Space Launch System, gli obiettivi del programma non sono raggiungibili. Non abbiamo più il Saturn V e si sono persi il know-how e la documentazione dell’epoca che erano serviti per realizzarlo. Il Programma Apollo era finalizzato ad arrivare sulla Luna prima dell’Unione Sovietica; non vi era una prospettiva di respiro più ampio. Così, una volta raggiunto l’obiettivo, si è lasciato andare un po’ tutto. Ora è diverso: la Luna rappresenta la nuova frontiera di questo decennio e, in un certo senso, diventa una nuova Stazione spaziale internazionale, cioè il terreno su cui collaborare, pur continuando anche a competere. Per quanto riguarda le prospettive di missioni umane con astronauti, l’Esa ha recentemente firmato un accordo con la Nasa per imbarcare tre astronauti europei nelle missioni successive e l’Italia è l’unico Paese ad avere due candidati, fra cui l’unica donna; quindi, abbiamo buone possibilità di vedere un nostro connazionale calpestare il terreno lunare.

COVER STORY

B A R B A R A

NEGRI

» Barbara Negri, responsabile dell’Unità volo umano e sperimentazione scientifica dell’Agenzia spaziale italiana.

COVER STORY

DI WALTER RIVA

» ArgoMoon è uno dei CubeSat in viaggio con la missione lunare

Artemis I, realizzato dalla Argotec di Torino.

Quando? Anche questo dipende in buona parte da Artemis I. Se non intervengono altri problemi, il programma è ben consolidato: se Artemis III rispetterà la data del 2025, potremo avere un italiano (o un’italiana) sulla Luna anche prima del 2030”.

L’Italia partecipa con un ruolo rilevante a numerose missioni di esplorazione del Sistema solare. Qual è lo stato dell’arte di ExoMars e del rover Rosalind Franklin che imbarca il trapano di fabbricazione italiana per penetrare il terreno di Marte? È irrecuperabile la collaborazione con Roscosmos? E se lei dovesse indicare una data per il primo astronauta su Marte?

“Il programma di ExoMars è in fase di stallo. Bisogna ricostruire il lander e anche una parte della piattaforma, cioè i componenti che dipendevano dalla Russia. L’Italia copre quasi il 40% delle spese di questa missione e quindi per noi il danno è davvero grande. Per evitare ciò che successe al lander Schiaparelli (schiantato al suolo perché non era stato effettuato un vero test sul paracadute), ExoMars ha un sistema di due paracadute, entrambi testati. Purtroppo, questi test hanno accumulato del ritardo e così, in aggiunta ai problemi causati dal Covid, si è persa la finestra di lancio dell’autunno 2020. Si pensava di sfruttare la successiva opposizione marziana (autunno 2022/inverno 2023), e invece… Ciò dimostra che gli appuntamenti fissati dai programmi vanno rispettati, perché non si sa mai che cosa riserva il futuro. A proposito di Marte, per le prospettive del volo umano il problema è quello della protezione dalle radiazioni ionizzanti. Durante il viaggio – che se va bene, dura sette mesi - i raggi cosmici, in gran parte protoni, distruggono le cellule del corpo umano. I materiali schermanti che sono stati proposti sono limitati dalla necessità di imbarcarli su una navicella spaziale. Occorrerebbe un magnete deflettente, che non c’è ancora. Una volta arrivati su Marte, il problema è minore, perché abbiamo interessanti prospettive di sfruttamento dei lava-tubes, cioè i cunicoli scavati dai fiumi di lava sotterranei associati ai vulcani a scudo. Come Asi stiamo cercando di spingere diverse start-up a occuparsi della questione. Quando vedremo un astronauta su Marte? Dico il decennio del 2040; forse anche un po’ prima, se trovassimo una soluzione convincente, al problema delle radiazioni ionizzanti”.

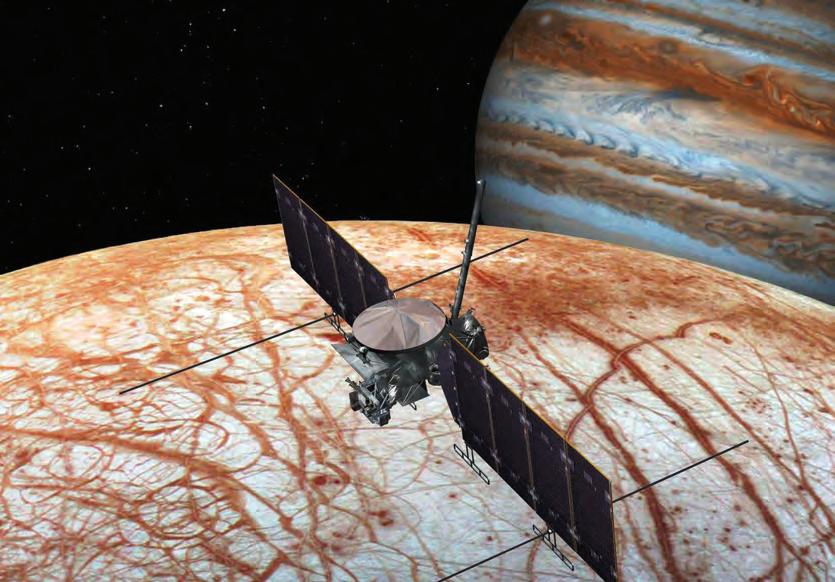

Gli scienziati italiani sono molto coinvolti nelle future missioni planetarie su Giove, in particolare Juice, che indagherà l’atmosfera e la magnetosfera di Giove, misurerà lo spessore dei ghiacci della luna

Europa e indagherà

Ganimede e Callisto.

Quali contributi apporterà l’Italia con le sue imprese?

“Juice è pronta a partire ad aprile 2023 con un Ariane V che siamo riusciti

» In attesa di essere spedito su Marte, il trapano italiano di ExoMars si esercita nel Mars Terrain Simulator della Altec a Torino.

a prenotare, perché Ariane Space ha tre voli commerciali già programmati in quel periodo. L’integrazione della sonda è quasi completata. Se fossimo riusciti a partire quest’anno, saremmo arrivati a destinazione più di un anno prima. Partendo la prossima primavera, si entrerà in orbita gioviana nel 2031, ma può essere ugualmente accettabile, perché una sonda interplanetaria non rimane inattiva durante il lungo viaggio: a ogni fly-by si accendono gli strumenti per la calibrazione e si raccolgono dati scientifici. La missione americana Europa Clipper, pur partendo dopo, arriverà prima, perché ha un lanciatore più potente. Juice imbarcherà cinque strumenti a guida italiana su undici, un vero successo. Recentemente, abbiamo aggiunto un accelerometro al radar Rime, alla camera ottica Janus, al pacchetto di strumenti di radioscienza 3GM e allo spettrometro Majis che ha un co-principal investigator italiano. Una bella soddisfazione”.

Qual è la situazione per Venere e Mercurio?

BepiColombo, che porta il nome di uno scienziato italiano che collaborò molto con l’Asi, ha effettuato a giugno il secondo sorvolo di Mercurio e ne effettuerà altri fino all’inserzione in orbita nel 2025. Qual è il ruolo dell’Asi in questa missione? E a che punto è la missione

EnVision verso Venere?

“Anche su BepiColombo c’è molta Italia (oltre al nome!), dato che abbiamo quattro strumenti a guida italiana e questo dimostra l’aumento di credibilità internazionale dei ricercatori del nostro Paese. Gli strumenti della sonda stanno funzionando bene e abbiamo appena attivato un working group fra gli scienziati di Solar Orbiter e quelli di BepiColombo per condividere i dati raccolti, perché gli ambienti in cui operano queste due sonde sono molto simili. BepiColombo dovrà affrontare condizioni ambientali difficilissime e quindi non ci aspettiamo che gli strumenti possano funzionare per più di qualche anno. Per quanto riguarda Venere, partecipiamo anche alla missione Veritas della Nasa, per la quale forniamo il radar ad apertura sintetica Visar e un esperimento di radioscienza. Il Jpl di Pasadena ha chiesto anche la nostra collaborazione per l’antenna ad alto guadagno. La missione europea EnVision, programmata per il 2031, avrà un radar italiano realizzato dall’Università di Trento e sarà un radar sounder di tipo diverso da quello previsto per Veritas, capace di effettuare misure sotto la superficie del pianeta. Venere è

COVER STORY

molto interessante, perché è possibile rintracciarvi i precursori della vita e a questo proposito si cercherà di risolvere l’enigma della fosfina (vedi Cosmo n. 11)”.

C’è anche la partecipazione italiana a strumenti come

Euclid, che studierà la materia e l’energia oscura, e Athena che indagherà l’Universo profondo nei raggi X. E il glorioso Agile, che studia i lampi gamma da 15 anni, quando la sua durata prevista era solo di due anni.

Insomma, c’è tantissima

Italia nello spazio e ce ne sarà sempre di più.

“Euclid è pronta a partire l’anno prossimo, e il nostro contributo riguarda lo strumento che opera nel visibile e nell’infrarosso, ma soprattutto siamo leader nel segmento di terra della missione: stiamo allestendo il Data Analysis Center presso Altec a Torino, dove c’è già il Data Center della missione Gaia. C’è un problema, perché il lanciatore doveva essere russo. Ma Euclid è stato reso compatibile anche con Ariane 6 e c’è una trattativa con SpaceX per lanciarlo con un Falcon 9. Entro novembre si dovrebbe risolvere il problema del lanciatore e quindi ci si aspetta che possa partire la prossima estate. Athena invece è una missione tormentata, di cui si parla da vent’anni. Lo scorso giugno è stata messa in stand-by dall’Esa, perché già costata molto di più rispetto a quanto preventivato; inoltre, la sua strumentazione fatica a rispettare le performance attese. Una decisione sul suo futuro è attesa a breve, ma al

COVER STORY

momento non si può ipotizzare un suo lancio prima del 2037. Così è già stata sorpassata da Lisa, che realizzerà un interferometro nello spazio per lo studio delle onde gravitazionali: era prevista nel 2037, ma è stata anticipata al 2034, grazie ai risultati di Lisa Pathfinder che le ha spianato la strada. Agile è stata estesa di un anno, anche se ha qualche problema dovuto all’età. È comunque una missione che ha dato numerose soddisfazioni all’Italia sia nel campo dei Gamma Ray Burst che per la rivelazione dei Terrestrial Gamma-ray Flashes che sembrano formarsi sopra le formazioni cicloniche o monsoniche”.

In generale qual è il ruolo dell’Asi in una missione scientifica?

“L’Asi gestisce i fondi governativi per promuovere le attività spaziali. Ma la sua funzione è molto più ampia, perché nel nostro Paese vi sono due sistemi che convivono, senza essere ben collegati fra loro. Si tratta degli enti di ricerca e delle Università, che hanno il compito di sperimentare e di innovare, e del sistema industriale che produce e lavora su commessa. Sono due mondi di altissimo livello che l’Asi ha il compito di mettere in comunicazione per la gestione dei progetti spaziali. L’Asi effettua anche bandi per nuove idee sulla sperimentazione scientifica, per esempio sui cosiddetti “analoghi terrestri” come Pozzuoli, che ha delle similitudini con l’ambiente di Venere. In generale, l’Asi recepisce le capacità del mondo scientifico e predispone i progetti che richiedono le attività industriali necessarie per realizzare gli obiettivi scientifici e in definitiva produrre un progresso nella conoscenza”.

DI WALTER RIVA

» La sonda Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) dell’Esa partirà nell’aprile 2023 per indagare

Giove e le lune Europa, Ganimede e Callisto.

Tornando ad Artemis, non ha la sensazione che il pubblico sia poco coinvolto da questo ambizioso programma che riporterà degli astronauti sul nostro satellite entro pochi anni?

“Ravviso oggi meno capacità di sognare rispetto al passato, anche se alle conferenze pubbliche vedo illuminarsi i volti delle persone che mi ascoltano. Fin dalle origini, i Sapiens sapiens hanno saputo comunicare la curiosità alle nuove generazioni, fornendo informazioni a largo spettro, oltre a quelle basilari di sopravvivenza che erano comuni agli altri ominidi. Bisogna quindi lavorare sulla comunicazione della bellezza e della curiosità della ricerca scientifica e dell’esplorazione spaziale, anche se la ripresa di interesse verso le missioni spaziali verrà da sé quando Artemis III riporterà davvero gli astronauti sulla Luna. Bisogna però ricordare che la Luna stavolta non sarà solo un punto di arrivo, ma una palestra per spingere in avanti le nostre capacità di risolvere i problemi. Forse stiamo vivendo in un periodo di involuzione dell’interesse verso la curiosità e dobbiamo fare tutto il possibile per invertire questa tendenza. Lo spazio, da questo punto di vista, può essere un alleato formidabile”.

Dottoressa Negri, grazie per il tempo che ci ha dedicato e per la passione che traspare dalle sue

parole.