Vectordreamteam;stock.adobe.com,elenabsl;stock.adobe.com,Vectordreamteam;stock.adobe.com,fenskey;stock.adobe.com,GoldenSikorka;stock.adobe.com,alexdndz;stock.adobe.com,PaulKovaloff;stock.adobe.com,TarikVision;stock.adobe.com,SiberianArt;stock.adobe.com,AlexZel;stock.adobe.com,enggar;stock.adobe.com,enggar;

Vorgezogene Entscheidungen

Das neue Disziplinargesetz spaltet die Meinungen (BS/Marco Feldmann/Sven Rudolf) Der Vorschlag für das neue Disziplinargesetz steht in der Kritik. In dem Entwurf zieht man die Entscheidung vor den Prozess, um Vertrauensverlust durch lange Verfahren zu vermeiden. Die Meinungen zum Entwurf gehen jedoch auseinander. Das gemeinsame Ziel der Entfernung verfassungs- und demokratiefeindlicher Beamter aus dem Dienst bleibt bestehen.

Um dieses Ziel zu erreichen, plant die Bundesregierung, umfassende Disziplinarbefugnisse an die Disziplinarbehörden zu verteilen. Damit wird auch die Disziplinarklage abgeschafft. Der Rechtschutz soll durch eine Vollkontrolle durch ein Verwaltungsgericht im Anschluss an die Entscheidung der Disziplinarbehörde gewährleistet werden. Bis zum Urteil des Gerichtes hat die Entscheidung der Disziplinarbehörde jedoch Bestand. Der gesamte Prozess als solcher kann sich aber nach wie vor in die Länge ziehen, denn eine vorgelagerte Entscheidung beschleunigt nicht unbedingt den gesamten Prozess, sollten hier verkomplizierende Umstände auftreten. Eine fehlende Beschleunigung ist jedoch nicht der einzige Punkt, der am Entwurf kritisiert

wird. Weitere diskutierte Punkte waren das Ansehen und die Wahrnehmung des Beamtentums. Zwar gab Prof. Klaus F. Gärditz von der Universität Bonn an, dass der Entwurf keine Form der Diskriminierung beinhalte und auch Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat (BMI), sagte, die Reform sei kein Misstrauensvotum gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes. Denn auch nach der Novelle bleibe der Rechtsschutz erhalten.

Kehrtwende zum bisherigen Vorgehen darstelle. Der Entwurf wird also klar unterschiedlich wahrgenommen.

Willkür statt Beschleunigung

Ein weiterer Kritikpunkt, den Sven Hüber, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, anführt, ist die Rückstellung/Abschaffung der Disziplinarklage als solche, denn dadurch fehle eine frühe unparteiische Bewertung des Falles. Auch der Bundesvorsitzende des DBB, Ulrich Silberbach sagte, mit dem neuen Verfahren würde ein Tor für Willkür geöffnet, denn selbst schwerwiegende Entscheidungen oblägen dann Institutionen, denen es gegebenenfalls an nötiger Distanz und Neutralität fehle. Es müssten also zusätzliche Maßnahmen zur Wahrung der Neutralität des entscheidenden Gremiums getroffen werden.

zielt werde. Stattdessen sollte lieber in bessere Schulung der in den Behörden verantwortlichen Stellen investiert werden, um Disziplinarverfahren zu beschleunigen. Hier fehle es häufi g nämlich an passendem Fachwissen, um den Prozess schnellstmöglich zum Abschluss zu bringen. Auch ein Ausbau der bearbeitenden Gerichte könne hier eine Beschleunigung erzielen. Ein Gegenbeispiel dafür sei, so Jordan , das BKA, wo bereits ausschließlich Spezialisten im Bereich der Verwaltungsermittlung agierten.

School_not_supported

Es geht zwar voran bei der Digitalisierung der Schulen, aber in NRW fehlt immer noch ein Gesamtkonzept.

Seite 11

Luftwaffen

der Zukunft

Auf der Paris Air Show wurden die neuen Trends und Entwicklungen der Luftkriegsführung präsentiert.

Seite 37

Heiko Teggatz, stellvertretender Bundesvorsitzender der DBB Beamtenbunds und Tarifunion und zeitgleich Bundesvorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, legte jedoch dar, dass mit dem Gesetzentwurf die Integrität der Bundesbeamten infrage gestellt werde, was eine Botschaft des Misstrauens sende und eine komplette

Keine Gefahr für Willkür sieht hingegen Stefan Jordan vom Referat Beschäftigungsbedingungen des Bundeskriminalamtes (BKA). Die Voraussetzungen für eine Entfernung aus dem Dienst seien derart hoch, dass in der Regel Vergehen vorlägen, die auch strafbar seien, sodass im Rahmen des Disziplinarverfahrens immer auch Strafanzeige erstattet werde. Er sagt, es werde nichts am Schuldgrundsatz und der Unschuldsvermutung geändert. Gleichzeitig weist unter anderem der DBB darauf hin, dass mit dem neuen Verfahren keine Beschleunigung beim Abschluss des Verfahrens er-

Aber auch für neutrales Fachpersonal sollte der Gesetzesentwurf nachgebessert werden. So empfehlen juristische Vertreter die Formulierungen bzgl. Extremismus im Gesetzestext nachzuschärfen und hier besser vom Schwur auf die freiheitlich demokratischen Grundordnung und von der Verfassungstreue zu sprechen.

Auch wenn der Gesetzesentwurf die Entscheidungen beschleunige, sollte er, so ein Teil der Experten, nicht die einzige Anpassung zur Entfernung von Extremisten aus dem Dienst bleiben. So sollten es durch zusätzliche Maßnahmen gestützt werden.

Klassenzimmer statt Berg

David Matei bringt jungen Menschen die Sicherheitspolitik näher.

Seite 39

Leitmedium für den Öffentlichen Dienst ISSN 1437-8337 G 1805 Nr. VI / 39. Jg / 28. Woche Berlin und Bonn / Juli 2023 www.behoerdenspiegel.de

„Die Reform ist kein Misstrauensvotum gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

„Tor für Willkür.“

Titelgrafik:BS/HoffmannunterVerwendungvonstock.adobe.com,Macrovector;stock.adobe.com,Hilch;stock.adobe.com,eestingnef;stock.adobe.com,Vectordreamteam;stock.adobe.com,

Adressfeld

Schwerpunktthema der Ausgabe

Vor die Welle kommen

Eine Krise jagt die Nächste. Aber die Menschen im Öffentlichen Dienst sorgen dafür, dass das Leben weitergeht. Sie kämpfen für die Daseinsvorsorge der Zukunft. Sie treiben die Digitalisierung voran. Sie ändern Gesetze, schaffen neue Prozesse und Institutionen. Alles, um vorbereitet zu sein, wenn die Krise einschlägt. Alles, um vor die Welle zu kommen.

Der Schwerpunkt

Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „Vor die Welle kommen“ handelt.

Versorgung im sozialen Staat

Richtungsbestimmung für kommunale Daseinsvorsorge Seite 3

Verpackungssteuer bleibt und wirkt

Bundesverwaltungsgericht urteilt zugunsten Tübingens Seite 14

Cloud Confusion Sinn und Unsinn der deutschen Diskussion Seite 21

Für die aus den Fugen geratene Welt Technischer Nachrichtendienst und Aufklärungskampagnen Seite 32

Quoten im Öffentlichen Dienst

Bestimmungen kollidieren Seite 3

Der Bonn-Berlin-Vertrag

Besser als ein Gesetz Seite 4

Die Kunst des Hangelns

21

Aktuelles Öffentlicher Dienst 31

Kommune

Digitaler Staat 11

Kampf der Kulturen

Weiblicher Stil in Kommunalpolitik Seite 13

„Mehr als nur der Straßenbau“

Mobilitätswende im ländlichen Raum Seite 18

Prinzip Hoffnung funktioniert nicht

Kleinere Organisationen im Fokus Seite 27

Kommunen zum Grundschutz bringen Vereinbarung für mehr IT-Sicherheit Seite 30

Kommentar

Bitte gleich vergessen

(BS) Die Nationale Sicherheitsstrategie ist herausgekommen und gleich wieder dem Vergessen anheimgegeben worden. Sie hat es verdient. Es war bei dieser Strategie passiert, was so oft passiert, wenn zu viele Akteure beteiligt sind: Außer sicherheitspolitischem Grundlagenwissen ist nichts enthalten. Dasselbe Schicksal hatte bereits das letzte Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr ereilt, als der Inhalt durch Workshops mit insgesamt hunderten von Beteiligten entstand. Während die Weißbücher des Kalten Krieges konkrete Strategien und die dafür notwendigen Fähigkeiten beschrieben, war das Workshop-Weißbuch nur mit Allgemeinplätzen gefüllt. Nun also auch die Nationale Sicherheitsstrategie, die erste, die das wiedervereinte Deutschland sich gegeben hat. Sie hätte der große Wurf sein müssen, gerade in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage.

Doch der Strategie fehlt es an Strategie. Sie ist eine umfangreiche Beschreibung der Situation in der Welt – ohne allerdings wirklich Voraussicht zu enthalten. Trotz dieser Schwäche in der Beurteilung hätte es ein bemerkenswertes Werk sein können, wenn von der reinen Schau auf die Welt auch die daraus abzuleitenden notwendigen Handlungen enthalten wären. Regierende zeichnet schließlich aus, dass sie die Welt nicht nur betrachtend hinnehmen, sondern sie verändern.

Dieser Wille zur Gestaltung der Weltpolitik zum Vorteil Deutschlands und Europas ist in der Nationalen Sicherheitsstrategie nicht zu finden. Womit sie sich auch von anderen Sicherheitsstrategien, wie etwa der amerikanischen, deutlich unterscheidet. Auch ihr Zustandekommen spricht für

Sicherheit & Verteidigung

Popcorn für die „Mellum“ Vermeidung einer Ölpest Seite 34

Luftwaffen der Zukunft Trends auf der Paris Air Show Seite 37

Fotonachweise Seite 1: Foto1: BS/Spuling unter Verwendung von stock.adobe.com: ImageFlow, oleskalashnik, Culombio; Foto 2: BS/Dorothee Frank;

Foto3: BS/Bundeswehr

sich. Die Fachministerien bekamen immer nur die sie betreffenden Kapitel zu sehen, die Bundesländer wurden gar nicht befragt und einige Häuser hielten sich zurück, um die wichtigen Themen später in eigenen Strategiepapieren zu veröffentlichen. Es fehlen dadurch konkrete Ableitungen. So ist etwa zu China zu lesen, dass es versuche „die bestehende regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten“ und dabei „immer wieder im Widerspruch zu unseren Interessen und Werten“ handele. Den daraus folgernden Schritt will man dennoch nicht wagen. „China bleibt zugleich ein Partner“, so die Sicherheitsstrategie. Deutschland müsse „die Möglichkeiten und Chancen für eine Zusammenarbeit nutzen“. Mit diesen Sätzen lässt sich jede China-Politik vereinen, von Zusammenarbeit bis hin zu Sanktionen. Immer noch nicht abgestimmt ist der Entwurf der China-Strategie der Bundesregierung zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt. Ein Kurs der Regierung lässt sich noch nicht erkennen.

ProPress Verlagsgesellschaft mbH. www.behoerdenspiegel.de Herausgeber/-innen Dr. Eva-Charlotte Proll (CDO) und Uwe Proll

Chefredakteur Uwe Proll Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt

Leiter des Berliner Büros Ralph Kotsch

AÖD Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf

Kommune Marlies Vossebrecker, Ghazaleh Hesami

Digitaler Staat Matthias Lorenz, Paul Schubert, Benjamin Hilbricht

Sicherheit & Verteidigung Marco Feldmann, Dorothee Frank, Bennet Biskup-Klawon, Jonas Brandstetter

Sonderkorrespondenten BOS Dr. Barbara Held, Gerd Lehmann

Online-Redaktion Tanja Klement, Scarlett Lüsser

Parlamentsredaktion Berlin

Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10

Zentraler Kontakt

Verlag/Redaktion/Anzeigenleitung

53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57

Tel. 0228/970 97-0

Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41 Tel. 030/55 74 12-0

Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch

Anzeigenleitung Helga Woll

Layout Beate Dach, Marvin Hoffmann, Maximilian Spuling, Karin Vierheller

Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin

Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Vorsitz Herausgeber- und Programmbeirat Dr. August Hanning, Staatssekretär a. D., Reimar Scherz, Brigadegeneral a. D.

Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www.ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)

Behörden Spiegel / Juli 2023 Seite 2 Inhalt

3

von Dorothee Frank Redakteurin für Verteidigung und Wehrtechnik, Behörden Spiegel

Impressum Der Behörden Spiegel wird verlegt von der

Bankverbindungen Volksbank Köln Bonn eG: IBAN DE25 3806 0186 3015 6470 18, BIC GENODED1BRS Postbank: IBAN DE24 3701 0050 0022 6905 09, BIC PBNKDEFF Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent Für Bezugsänderungen:

„Eineerhebliche Grundlast an Daseinsvorsorge ist bereits vorhanden“ erläutert Dr. Klaus Effing, Vorstand der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Ernährungsversorgung, die Wohnungsversorgung nach dem zweiten Weltkrieg, Infrastruktur und Bürgergeld seien nur einige Beispiele. Man müsse jedoch hinterfragen, so der Präsident der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung

Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW)

Martin Bornträger, ob man gegenwärtige Herausforderungen noch mit den althergebrachten Werkzeugen der Daseinsvorsorge meistern könne.

Von bürgerschaftlichem Engagement über Umweltpolitik bis hin zum Einsatz sozialer Roboter in Kommunalverwaltungen – an den HöDs wird ausgiebig geforscht, wie Daseinsvorsorge in Zukunft gestaltet werden sollte.

In Praxisprojekten zusammen mit Kommunen erarbeiten Forschende vielversprechende und kreative Lösungsansätze. Bei der Jahrestagung des Praxis- und Forschungsnetzwerks der Hochschulen für den Öffentlichen Dienst (HöD) zum Thema „Die Zukunft der öffentlichen Daseinsvorsorge in Deutschland“ konnten zahlreiche Expertinnen und Experten ihre Projekte vorstellen und sich darüber austauschen. Ziel der Fachtagung war es, die vielseitige Forschung an den HöDs sichtbar zu machen.

Grundlagen schaffen

Die aktuell vorhandenen Rahmenbedingungen für kommunale Daseinsvorsorge seinen schon älter, erklärt Dr. Marco Kuhn, Erster Beigeordneter am Landkreistag NRW. Doch immer neue Aspekte kämen zum Aufgabengebiet hinzu. Zudem habe man in diesem Arbeitsfeld keinen statisch vorgegebenen Auf-

Versorgung im sozialen Staat

Richtungsbestimmung für kommunale Daseinsvorsorge

(BS/Ann Kathrin Herweg) Öffentliche Daseinsvorsorge ist mehr als die bloße Bereitstellung von Strom, Wasser und Infrastruktur durch den Staat. Sie beschreibt – wie der Name schon sagt – das Sorgen für all das, was der Mensch für sein Dasein, für das alltägliche Leben und eine funktionierende Gesellschaft benötigt. Doch die Anforderungen ändern sich.

Die öffentliche Daseinsvorsorge von heute wird schon morgen überholt sein.

siert uns in Deutschland öfter.“ Der Gesetzgeber sei hier gefragt, etwas an der Situation zu ändern.

Auf alles gefasst

die Gasmangellage. Für die Kriegsgeneration seien solche Situationen kein Problem gewesen, ihr sei klar gewesen, dass man Vorräte anlege, Selbstversorger sei.

gabenkatalog. Es gilt also einiges zu tun, um Daseinsvorsorge zukunftsfähig zu gestalten.

Eine elementare Voraussetzung für gelingende Daseinsvorsorge: Gestaltungs- und Handlungsspielräume. Hier sieht der Beigeordnete ein Problem: Die finanziellen Möglichkeiten seien gering, Inflation mache auch vor dem Rathaus nicht halt, erklärt er. Zunächst ist daher eine Klärung des Umfangs öffentlicher Daseinsvorsorge wichtig. Um eine gute Leistungsfähigkeit der kommunalen Daseinsvorsorge zu sichern, müsse definiert werden, was Aufgaben seien, die der Staat wahrnehmen könne bzw. solle. Das erfordere Aufgabenkritik, Schwer-

punktsetzung und Selbstanstrengung aufseiten des Bundes und der Länder. Auch die Kommunen blieben gefordert. „Lokale Verantwortung ist imminent wichtig“, betont Kuhn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hätten es jedoch bei der Umsetzung von Maßnahmen nicht immer leicht, gibt Effing zu bedenken. Rahmenbedingungen seien oft schwierig, machten die Umsetzung in Kommunen teilweise unmöglich. „Am Onlinezugangsgesetz zeigt sich exemplarisch das Problem“, beschreibt der KGSt-Vorstand. „Nach sechs Monaten ging es nicht mehr um die inhaltliche Diskussion, sondern nur noch um Geld. Das pas-

Quoten im Öffentlichen Dienst

Bestimmungen kollidieren teilweise mit Regelungen im Grundgesetz

(BS/Marco Feldmann) Der Öffentliche Dienst weist bereits verschiedene Quoten für Beschäftigte auf. Diese zielen entweder auf die regionale Herkunft oder auf einen vorherigen Beruf ab. Die Regelungen kollidieren teilweise aber mit zentralen Bestimmungen des Grundgesetzes.

So bestimmt z. B. Artikel 36 Absatz 1 des Grundgesetzes: „Bei den Obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden.“ Dies kollidiere jedoch mit Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes, unterstreicht Prof. Dr. Hans Markus Heimann von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.

Denn dieser Bestimmung zufolge habe jeder Deutsche und jede Deutsche nach seiner bzw. ihrer Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Diese Bestimmung solle für Chancengleichheit sorgen, erläutert der Jurist.

In dieses grundrechtsgleiche Recht dürfe jedoch eingegriffen werden. Denn: „Es existiert kein totaler Grundrechtsschutz“, so Heimann weiter. Für einen Eingriff in den Schutzbereich dieses Artikels brauche es aber zwingend eine gesetzliche Grundlage. Für die Kollision der Artikel 36 und 33 gebe es bislang aber noch keine gesetzliche Konkretisierung.

Eine weitere Quotenregelung enthält das Soldatenversorgungsgesetz. Demnach ist für ehemalige Zeitsoldatinnen und Zeitsoldaten eine gewisse Zahl an Stellen im Öffentlichen Dienst – gestuft nach den Laufbahnen – frei zu halten. Dabei handelt es sich laut Heimann um eine starre Quotenregelung, die mit dem ebenfalls grundgesetzlich

geschütztem Sozialstaatsprinzip begründet wird. Die Frauenquote hingegen sei eine relative Quotenregelung, die mit dem Grundgesetz vereinbar sei, so Heimann.

Skeptisch bzgl. Zuwanderungsquote

Hinsichtlich einer Quote für Personen mit Zuwanderungsgeschichte im Öffentlichen Dienst zeigt sich der Rechtswissenschaftler skeptisch. Denn hierfür brauche es sowohl eine Änderung des Grundgesetzes als auch eine einfachgesetzliche Grundlage. Außerdem könnte es sich dabei nur um ein Hilfskriterium handeln, das massive Ver-

hältnismäßigkeitsprobleme mit sich brächte. Heimann plädiert dafür, Auswahlentscheidungen stärker kultursensibel durchzuführen. Ebenfalls ablehnend gegenüber einer Zuwanderungsquote für den Öffentlichen Dienst zeigt sich Dr. Anke Saebetzki, Leiterin der für Personal- und Verwaltungsmanagement zuständigen Abteilung beim Bremer Senator für Finanzen. Dies sei nicht der richtige Weg, auch wenn Geschlechterparität – auch im höheren Dienst – das Ziel sein müsse. Aus ihrer Sicht darf es im Öffentlichen Dienst nicht zu viele Quoten geben. Auch Ina Ölscher-Dütz, Leiterin der Referatsgruppe „Zentrale Dienste, finanzielles öffentliches Dienstrecht, Tarifrecht, Verwaltungskosten“ im niedersächsischen Finanzministerium, hält nichts von einer Zuwanderungsquote. Auch die Quote nach dem Soldatenversorgungsgesetz spiele im Zuständigkeitsbereich des Hauses so gut wie keine Rolle mehr. Quoten seien zwar weiterhin wichtig. Ihre Bedeutung habe sich aufgrund des Fachkräftemangels aber massiv geändert. Möglicherweise könnte auch die Frauenquote bald anachronistisch sein, so Ölscher-Dütz. So weit will Saebetzki nicht gehen. Ihres Erachtens wird es im Bereich von Führungspositionen auch weiterhin flexible oder relative Frauenquoten geben müssen.

Für eine zukunftsfähige Daseinsvorsorge setzt Effing auf „ein Mehr an Ressourcen“. Man müsse auf alles vorbereitet sein, denn man wisse nie, was einen als Nächstes erwarte. Die Krisen der letzten Jahre hätten dies deutlich gemacht. „Es kommt anders, als man denkt, aber es kommt“, so der Vorstand. Er sieht hier bei den Kommunen eine große Stärke. „Wir sagen immer: Kommune kann Krise.“ Resilienz allein reiche jedoch nicht aus, was es brauche, nenne man bei der KGSt „Robustheit“. Eine große Herausforderung sei der demografische Wandel und der damit verbundene Fachkräftemangel. Effing zieht diesbezüglich eine klare Konsequenz: „Wir sind in der Verwaltung verdammt zum Automatisieren und Digitalisieren.“

Menschen im Fokus Bildung und Zusammenhalt – das sind die Dinge, die die Gesellschaft für ein künftiges friedliches Miteinander benötigt, da ist sich Georg Gelhausen sicher. Der Bürgermeister setzt bei sich in Merzenich auf ein gutes Miteinander. Vereine und kulturelle Angebote – idealerweise kostenfrei und für alle zugänglich – seien von großer Bedeutung für die Zufriedenheit und Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig müssten Rollen klar definiert sein, so der Bürgermeister. Man müsse differenzieren, was die Rolle der Verwaltung sei und was die Aufgabe von Bürgerinnen und Bürgern. Die Verwaltung müsse dafür sorgen, funktionsfähig zu sein. „Wir müssen fokussieren und Bürgerinnen und Bürger dafür sensibilisieren, dass auch sie eine Eigenverantwortung haben.“ Gelhausen denkt hier beispielsweise an

Für effektive Daseinsvorsorge braucht es jedoch mehr als nur den Blick auf die eigene Kommune und ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Auch Vernetzung mit anderen ist wichtig. „Wir als kleine Kommune sind gar nicht in der Lage, das Rad neu zu erfinden“, erläutert Gelhausen. Was man aber könne, sei interkommunale Zusammenarbeit. Die Hemmschwelle, bei der Nachbarkommune nachzufragen, wie Sachverhalte dort gelöst würden, müsse sinken.

Merzenich und die Nachbarstadt Kerpen gehen hier mit gutem Beispiel voran. So übernimmt die Kerpener Stadtverwaltung die Personalverwaltung und den Bereich Vollstreckung für die Gemeinde Merzenich und Merzenich kümmert sich umgekehrt um die Gebührenkalkulation von Kerpen.

Forschung als Chance

„Es ist schwierig, als traditionelle Verwaltung bedarfsgerecht zu reagieren“, gibt Prof. Dr. Jürgen Stember, Präsident der Rektorenkonferenz der HöDs zu bedenken. Er wünscht sich Veränderung. Die Praxis sei jedoch häufig unsicher gegenüber neuen Entwicklungen.

Stember macht Mut, den Wandel zu wagen: „Wir als Hochschulen können den Weg vorzeichnen, in Pilotprojekten gemeinsam mit jungen Menschen Lösungen für die kommunale Daseinsvorsorge finden.“ Insgesamt geht aus der Tagung der Wunsch nach stärkerer Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis hervor.

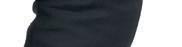

Die eigene Alterssicherung im Blick

„Versorgungsrechner Online“ gestartet (BS/akh) Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) hat sein Serviceangebot weiter ausgebaut. Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte sowie Richterinnen und Richter im Bundesdienst können sich nun selbst einen Überblick über ihre Alterssicherung verschaffen.

Im neuen Internet-Portal „Versorgungsrechner Online“ können die Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten selbstständig eingeben und bekommen dann kurzfristig Einsicht in ihre Alterssicherungsansprüche aus der Beamtenversorgung des Bundes. Auch Variantenberechnungen sind möglich. Es lassen sich beispielsweise Auswirkungen eines etwaigen Antragsruhestands oder einer geplanten Beurlaubung in die Berechnung einbeziehen.

Bundesbeamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine schriftliche, verbindliche Auskunft zu ihrer Alterssicherung durch eine Versorgungsdienststelle. Diese ist jedoch antragsgebunden. Die vielen gestellten Anträge sorgen für lange Bearbeitungs- und damit auch Wartezeiten. Mit dem „Versorgungsrechner Online“ gibt es nun eine schnelle, digitale Alternative. Ende 2020 wurde das Gesetz zur

Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen beschlossen. Bürgerinnen und Bürgern soll es ermöglicht werden, unabhängig vom Alterssicherungssystem Informationen über ihre Absicherung im Alter zu erhalten und Handlungsbedarf ggf. frühzeitig zu erkennen. Im Gesetz ist dazu die Einführung einer „Digitalen Rentenübersicht“ vorgesehen. Die Beamtenversorgung des Bundes kann in absehbarer Zeit nicht dort angebunden werden. Daher hat das BMI die Entwicklung des Versorgungsrechners Online beim ITZBund in Auftrag gegeben, als Projekt der „Dienstekonsolidierung“ und Teil der Maßnahme „PVS Bund“ .

Zu finden ist der Versorgungsrechner Online über einen Link auf der BMI-Website im Themenbereich „Öffentlicher Dienst“.

Behörden Spiegel / Juli 2023 Aktuelles Öffentlicher Dienst Seite 3

Sieht eine Zuwanderungsquote im Öffentlichen Dienst sehr kritisch: Prof. Dr. Hans Markus Heimann von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Foto: BS/Feldmann

Damit kommunale Daseinsvorsorge gelingt, muss sie immer wieder neu gedacht werden. Foto: BS/Andrii Yalanskyi, stock.adobe.com

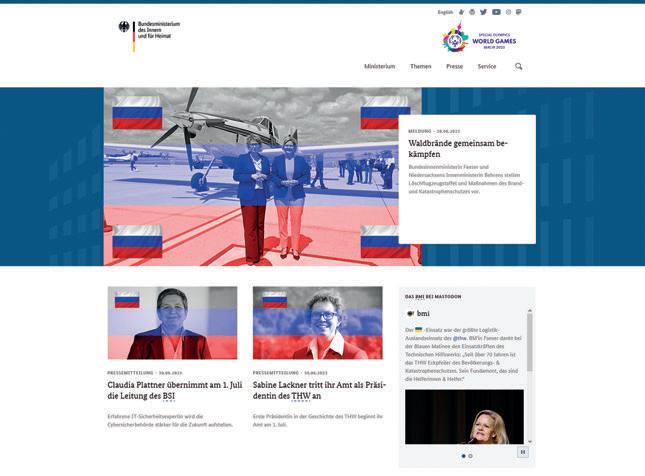

Behörden Spiegel: Es gibt schon seit Jahren eine Diskussion um die Frage: Folgt dem Bonn-BerlinGesetz jetzt ein Vertrag? Warum jetzt ein Vertrag statt des Gesetzes bisher?

Hartmann: Das Bonn-Berlin-Gesetz war ein guter Startpunkt für eine schwierige Entwicklung in der Region. Denn dieses Gesetz sah vor, dass eine feste Zahl von ministeriellen Arbeitsplätzen und eben entsprechende Sitze der Ministerien fest in der Region bleiben.

Nun ist seit 1994 einige Zeit vergangen und wir stellen fest, dass – entgegengesetzt zu den Vereinbarungen im Gesetz – die größere Zahl der Arbeitsplätze in den Ministerien mittlerweile nach Berlin verlagert worden ist. Gleichzeitig sehen wir durch die Ansiedlung von DAX-Konzernen und neuer Ämter oder den Ausbau der S 13 als Ausgleichsmaßnahme, dass Zusagen eingehalten worden sind.

Das bedeutet insgesamt – nicht alles, was in dem Gesetz vereinbart wurde, wurde auch so umgesetzt.

Das Problem an dem Gesetz ist, dass es keinen einklagbaren Anspruch gibt. Die Zusatzvereinbarung zum Gesetz sieht nun vor, dass wir in einem weitergehenden Schritt überlegen, was unterhalb eines Gesetzes auf einer vertraglichen Grundlage geregelt werden kann. Dies muss zwischen den Vertragspartnern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz unter Einbeziehung der Regionen mit dem Bund geschlossen werden. Allerdings war es nicht immer unumstritten, ob überhaupt ein Zusatzvertrag geschlossen werden soll. Insbesondere in der Region Bonn gab es politische Gegenstimmen, dass es dem Anspruch des Gesetzes zuwiderlaufe. Mittlerweile

Der Bonn-Berlin-Vertrag

Warum ein Vertrag besser als ein Gesetz sein kann

„Auch wenn die Pandemie gezeigt hat, dass die digitale Kommunikation noch deutlich ausbaufähig ist, überwindet es die Diskussion der Reisetätigkeit.“

Hartmann: Offen gestanden steht der Vertrag zum dritten Mal in einem Koalitionsvertrag. Das ist bisher keine Erfolgsgeschichte. Aus dem Anspruch aus einem Koalitionsvertrag folgt die Pflicht zur Umsetzung. Daher wollen wir jetzt, dass dieses Vorhaben endlich realisiert wird. In der Zusatzvereinbarung muss das geregelt werden, was unterhalb des Gesetzes nicht abgedeckt ist. Als Region Bonn werden wir in einer Konkurrenzsituation stehen. Meines Erachtens muss ein zweites bundespolitisches Zentrum

„Das Problem an dem Gesetz ist, dass es keinen einklagbaren Anspruch gibt. Die Zusatzvereinbarung zum Gesetz sieht nun vor, dass wir überlegen, was unterhalb eines Gesetzes auf einer vertraglichen Grundlage geregelt werden kann.“

gibt es in der Region über alle demokratischen Fraktionen hinweg große Einstimmigkeit, dass dieser Vertrag gewollt wird.

Behörden Spiegel: Nun steht im Koalitionsvertrag der Ampel die Region als zweites bundespolitisches Zentrum, das könnte ja bedeuten, dass auch die Bundesregierung hier vor Ort mit eigenen Ministerien oder unmittelbaren Behörden, die den Ministerien zugeordnet sind, weiterhin vertreten ist. Ist dieser Umstand auch Gegenstand der Gespräche, bleibt die Ministerialverwaltung in Bonn?

Vorteile bieten können, die andere Regionen in Deutschland nicht erfüllen. In der Region Bonn ist das erstens der UN-Standort. Deswegen müssen wir in Bonn die passenden Ministerien und Behörden von der Entwicklungszusammenarbeit bis hin zu Sicherheitsfragen behalten.

Dazu passend bietet die Region eine Forschungslandschaft mit der Universität und der Hochschule BonnRhein-Sieg. Zweitens ist die Region Bonn Sicherheitsstandort Nummer eins in Deutschland. Angesiedelt sind das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz

und Katastrophenhilfe, die Bundesleitung des THW sowie die Bundesnetzagentur. Diesen Umfang, der zudem thematisch zunehmend in den öffentlichen Fokus rückt, kann keine andere Region in Deutschland bieten.

Behörden Spiegel: Ein Aufreger in der Vergangenheit waren die Reisen von tausenden von Beamten jeden Montag und Freitag hin und her zwischen Bonn und Berlin. Und das war vor der Corona-Pandemie auch so. Ist das Thema seit Corona noch relevant für die Diskussion bzw. Verhandlungen?

Hartmann : Das Thema Reisekosten zwischen zwei Standorten wurde instrumentalisiert, weil nie fair gerechnet worden ist. Ich muss für jeden Standort, den ich verlagere, tatsächlich nicht nur ein Gebäude aus Beton und Glas errichten – ein Aspekt, bei dem man auch mal über Klimabilanzen reden kann. Zur Wahrheit gehört auch, dass Menschen dazu bewegt werden müssen, aus dieser wunderbaren Region Bonn-Rhein-Sieg nach Berlin umzuziehen. Wir haben gesehen, dass das gar nicht so viele machen. Dies führt auch zu mangelnder Personalgewinnung. Digitale Kommunikationswege wie Videokonferenzen sind eine gute Möglichkeit, doch oft geht es hier auch um Sicherheitsfragen. Wenn ich keine Verschlusssachen teilen oder entsprechend sicher kommunizieren kann, haben wir Kapazitätsengpässe.

Die Technologie hilft auch bei einem zweiten Regierungssitz. Dass wir als föderaler Staat alles an einem zentralen Ort konzentrieren,

widerspricht einer föderalen Ordnung. Auch wenn die Pandemie gezeigt hat, dass die digitale Kommunikation noch deutlich ausbaufähig ist, überwindet es die Diskussion der Reisetätigkeit.

Behörden Spiegel: Sie haben ein Problem angesprochen, das den Bund insgesamt betrifft. Nämlich dass wir meinem Eindruck nach zu viel VS-NfD-Stempel verteilen und, wenn es denn tatsächlich darüber hinausgeht, also in den Geheimbereich, dann fährt auch heute ein Fahrer mit dem Auto von München nach Berlin mit einem Papierdokument. Das ist im digitalen Zeitalter zumindest verwundernswert.

Hartmann: Als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums weiß ich, dass die physische Übergabe und das Gegenzeichnen bestimmter Dokumente unter Umständen nachvollziehbar sein müssen. Denn Hackerversuche und ähnliche Cyberangriffe passieren täglich und zielen auch auf unsere Technik. Umso wichtiger ist es gerade hier den Bonner Standort zu stärken, da das BSI als erste

Aufgabe die Sicherheit der Netze des Bundes innehat.

Aber natürlich gibt es bei den Kommunikationswegen noch Verbesserungspotenzial und muss noch digitaler werden. Wo Probleme liegen, sehen wir, wenn in anderen Staaten tatsächlich weitflächige Leaks stattfinden. Zentral ist, dass wir ein stabiles und sicheres System haben.

Behörden Spiegel: Es soll ein neues Gebäude für die UN in Bonn geschaffen werden, das ist ein konkreter Vorschlag für den Vertrag. Was gibt es aus Ihrer Sicht für konkrete Gegenstände, die man da in den Verhandlungen über den BonnBerlin-Vertrag dann hineinschreiben könnte?

Hartmann: Die regionalen Bundestagsabgeordneten stimmen sich unter Leitung der Bonner Bundestagsabgeordneten Jessica Rosenthal ab. Ich bin dankbar für die enge Einbeziehung, denn wir müssen als Region gemeinsam agieren. Doch hier fällt der Prozess des offenen Wortes auch auseinander, weil zum einen die Verhandlungsführer – Oberbürgermeisterin und Landrat – in der kommunalen Verwaltung sitzen und zum anderen natürlich in der Staatsregierung. Am Ende steht dennoch der Haushaltsgesetzgeber, das frei gewählte Parlament.

Das bedeutet für uns, dass wir auch bei den anderen Abgeordneten bundesweit für die Region Bonn-Rhein-Sieg werben müssen. Deswegen kommt es auf eine kommunikative Strategie an. Dass wir etwa zu geringe Tagungskapazitäten haben, ist herausgearbeitet. Dass offensichtlich hier ein Teil des Veranstaltungsbereiches ausgebaut werden soll, habe ich auch vernommen. Es muss immer einzuordnen sein, dass es ein Ausbauziel des Bundes ist.

Klar ist: Wir brauchen einen besseren Schulterschluss zwischen allen, die für die Region werben können. Ich habe in den vergangenen Legislaturperioden beim Bonn-Berlin-Gesetz häufiger mit den kommunalen Spitzen zusammengesessen als in letzter Zeit. Bis zur nächsten Bundestagswahl 2025 haben wir nur noch einen Haushalt, der nicht vom Vorwahlkampf geprägt ist. Dennoch wird es darauf ankommen sehr eng und abgestimmt zu agieren.

„Hackerversuche und ähnliche Cyberangriffe passieren täglich und zielen auch auf unsere Technik Umso wichtiger ist es gerade hier den Bonner Standort zu stärken, da das BSI als erste Aufgabe die Sicherheit der Netze des Bundes innehat.“

Berlin und Bonn: Beide Standorte haben unleugbare Vorteile, weshalb Regierungsbehörden und Ministerien an beiden Standorten wichtig sind.

Fotos: BS/ Sven Rudolf;

Photography, stock.adobe.com

Behörden Spiegel / Juli 2023 Seite 4 Bund

(BS) Sebastian Hartmann MdB ist Innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und ein Fürsprecher der Region Bonn. Der Behörden Spiegel sprach mit ihm über den Arbeitsstand des Bonn-Berlin-Vertrages und wieso dieser potentiell konkretere Ergebnisse liefert als das Gesetz. Zudem erörterte er die Vorteile eines zweiten bundespolitischen Zentrums in Bonn. Die Fragen stellte Uwe Proll.

Sebastian Hartmann erklärt, welche Vorteile ein Bonn-Berlin-Vertrag für die Region hätte.

Foto: BS/Sven Rudolf

JFL

21. Januar 1948. Das Statistikamt der Bizone „Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes“ wird in Wiesbaden errichtet. 75 Jahre später für uns ein Grund, das zu feiern, was nicht überall selbstverständlich ist: unabhängige Daten für Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die ein wichtiger Baustein für den demokratischen Willensbildungsprozess sind. Das Statistische Bundesamt (Destatis) informiert täglich und transparent Medien und Öffentlichkeit auf unterschiedlichen Kanälen. Was uns antreibt ist, unseren Nutzerinnen und Nutzern einen Mehrwert mit unseren Daten zu bieten; dabei eröffnet uns die Digitalisierung neue und innovative Wege. Unseren Partnerinnen und Partnern in Bund, Ländern und Kommunen, den Statistischen Landesämtern, der Wirtschaft und Wissenschaft, den zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, allen kritischen Nutzerinnen und Nutzern und den vielen Auskunftgebenden – sagen wir heute Danke – für Ihr Vertrauen, Ihre Mitarbeit und Ihr Feedback.

Gemeinsam machen wir Demokratie möglich.

Statistisches Bundesamt

Jahre

Alle hessischen kommunalen Körperschaften sollen und werden regelmäßig überörtlich geprüft. Das sind weit mehr als 400 Städte, Gemeinden und Landkreise unterschiedlichster Größenordnung (von rund 1.000 bis 765.000 Einwohnern). Daraus ergibt sich ein enger und umfassender Dialog mit der kommunalen Ebene und anderen beteiligten Akteuren.

Sachlichkeit, Objektivität und Transparenz sind Schlagwörter, die das Handeln und den Anspruch von Dr. Ulrich Keilmann beschreiben können. Der Jurist ist nach Stationen im Bund und anderen Landesbehörden seit einer Dekade

Abteilungsleiter der Überörtlichen

Kommunalprüfung. Gemeinsam mit seinen Vorgängern hat Keilmann einen großen Anteil daran, dass die Überörtliche Prüfung sich seit ihrem beinahe 30-jährigen Bestehen zu einem wichtigen Akteur für alle Kommunalfinanzfragen entwickelt und etabliert hat.

Enormes Potenzial

Die unter Keilmann geprüften

Körperschaften, Risiken sowie die aufgezeigten monetären Verbesserungspotenziale sind enorm. In den Kommunalberichten seit 2013 wurde bei insgesamt 954 geprüften

Körperschaften ein Prüfvolumen von 125,8 Milliarden Euro untersucht. Dabei wurden Ergebnisverbesserungspotenziale (EVPs) von 1,36 Milliarden Euro aufgezeigt. Die Prüfungen haben grundsätzlich auf vergleichender Basis stattgefunden.

„Wirsind gewissermaßen älter als die Bundesrepublik“, sagt der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes Christoph Unger mit einem Lachen. Der direkte Vorgänger des Amtes wurde 1948 mit dem Statistischen Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebiets geschaffen. Erstmals sollte damit eine Grundlage erstellt werden, was überhaupt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch vorhanden war. Diese Keimzelle zur Bestandsaufnahme nahm in zunächst schwierigem Umfeld ihre Arbeit auf. Mit der Gründung der Bundesoberbehörde unter dem Namen Statistisches Bundesamt im Jahr 1950 begann der kontinuierliche Aufbau des Amtes. Ausgerüstet mit hauptsächlich Papier und Bleistift wuchs das Bundesamt schnell auf

Jubiläum bei Überörtlicher Prüfung

Unermüdlicher Streiter für generationengerechte Kommunalfinanzen in Hessen

(BS/Guido Gehrt) Im Juli 2013 wurde Dr. Ulrich Keilmann die Leitung der Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften beim Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs anvertraut. Ein willkommener Anlass, um zehn Jahre Verantwortung in der öffentlichen Finanzkontrolle Revue passieren zu lassen.

Die Kommunalberichte sind kostenfrei digital abrufbar, enthalten alle wesentlichen Feststellungen und nutzen damit allen interessierten Körperschaften in Hessen und darüber hinaus.

Die Prüfungsinhalte von 72 Prüfungen in 954 Körperschaften sind auch die Basis und ein schier unerschöpflicher Fundus für seine Beiträge. Allein für den Behörden Spiegel verfasste er insgesamt 100 Beiträge, den ersten 2009 mit dem damaligen Finanzminister Karlheinz Weimar zum antizyklischen Handeln. Ab 2016 startete er hier seine Kolumne mit einem Artikel zum zentralen Thema „Erfolgsfaktoren Haushaltsausgleich“.

Die von ihm aufgegriffenen Themen sind vielfältig. Sie reichen vom Public Corporate Governance Kodex (PCGK) diagonal durch alle Themen, wie etwa zur lebensnahen U3-/Ü3und Ü6-Betreuung in Kitas sowie von komplexen Beteiligungs- und Steuerungsfragen bis hin zur richtigen Strategie der Werterhaltung von Straßen und Gebäuden aller Art oder der vorausschauenden Personalsteuerung unter dem Einfluss der Demografie. Parallel entwickelte

Dr. Ulrich Keilmann leitet seit zehn Jahren die Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften beim Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs.

er mit seinem Team verschiedene Leitfäden (u.a. zu Digitalisierung und Fusion) und Indizes (u.a. Siedlungsindex, Sozialindex), um auch den nicht geprüften Kommunen vor Ort Hilfestellungen und Anleitungen geben zu können. Wichtige Inhalte und Empfehlungen der Überörtlichen Prüfung in die Öffentlichkeit zu transportieren war schon immer ein zentrales Anliegen von Keilmann. So hat er neben der Kolumne im Behörden Spiegel weitere rund 100 Fachpu-

blikationen veröffentlicht. Zuletzt wurden bundesweit insbesondere seine Beiträge mit Dr. Marc Gnädinger „Grüne Ideen und schwarze Zahlen“ im Jahrbuch für öffentliche Finanzen (JöFin) 1-2022 sowie zur „Nachhaltigkeitstransformation“ im JöFin 2-2022 beachtet.

Prüfung und Beratung

Die Dualität von Prüfung und Beratung spiegelt sich in der jüngeren Vergangenheit in der internen Organisationstruktur seiner Abteilung als Zwei-Referate-Lösung wider. Im Prüfungsreferat werden die einzelnen Prüfungen für die o.a. Kommunalberichte konzeptioniert, ausgeschrieben und geleitet. Im Grundsatzreferat werden Kommunalfinanzthemen mit Wirkung für alle Kommunen analysiert und der Transfer der Prüfungsthemen in die kommunale Welt unterstützt. Hier wurde beispielsweise 2018 der Kommunalmonitor auf der Webpräsenz des Rechnungshofs implementiert. Er ist ein interaktives, jährlich aktualisiertes Karten- und Informationstool für Bürger, Politik und Verwaltung und bietet allen relevante Daten über jede hessische

Älter als die Bundesrepublik

75 Jahre Destatis

(BS/bk) Von A wie Außenhandel bis Z wie Zensus – das Aufgabenspektrum des Statistischen Bundesamtes ist seit 75 Jahren umfangreich. Doch egal wie sich die Anforderungen und Bedarfe an statistische Daten gewandelt haben, so galt und gilt immer die Maßgabe, objektiv zu sein und Daten für eine faktenbasierte Politik zu liefern. Das Jubiläum des Bundesamtes zeigt auch die Herausforderungen, vor denen die Behörde in Wiesbaden, Bonn und Berlin steht.

über 2.000 Mitarbeitende. „Statistik brauchte sehr viel Manpower“, erklärt Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Doch damals wie heute gilt: keine Statistik ohne Auftrag. Das Bundesamt erstelle nicht einfach aus Spaß Statistiken. Es brauche immer eine gesetzliche Grundlage, erklärt Brand. Diese Grundlage bildet seit 1953 das Bundesstatistikgesetz (BStatG), welches die Erstellung von Statistiken zu Bundeszwecken

regelt. Es sollen nach BstatG laufend Daten zu Massenerscheinungen erhoben, aufbereitet und analysiert werden. Für diese Erhebungen gelten immer die Grundsätze der Neutralität, Objektivität und fachlichen Unabhängigkeit. Einflussnahmen aus der Politik hat es nach Wissen von Brand bisher nicht gegeben. Sie würde sich aber auch selbstbewusst jedem Versuch entgegenstellen, sagt die Präsidentin. Wie nötig diese Objektivität ist, wird

mit Blick auf die nähere Vergangenheit klar. „Wir leben in Zeiten der sich überlappenden Krisen“, sagt Brand. Es werde nach Orientierung gesucht. Der Bedarf an verlässlichen Zahlen sei gestiegen.

„Statistik ist ein scharfes Schwert gegen Desinformation“, so Brand weiter. Doch der geänderte Bedarf habe Auswirkungen auf die eigene Arbeit. Der zeitliche Druck sei höher. Zudem müssten die Statistiken anders kommuniziert werden. Die-

Kommune. Daneben ist im Grundsatzreferat die Kommunalberatung organisatorisch angesiedelt. Sie unterstützt die Kommunen in allen denkbaren Kommunalfinanzthemen – von der konkreten Beratung bis zur Hilfe in der Analyse. In diesem Zusammenhang wurde ein Konsolidierungsbuch entwickelt. Es führt in allen Fragen der Haushaltskonsolidierung zu Lösungen, denn es verknüpft via Hyperlink die 16 Produktbereiche mit konkreten Lösungsvorschlägen und Ergebnisverbesserungspotenzialen der Vergleichenden Prüfungen seit 2013. Bundesweit erster doppischer Kreisfinanzbericht

Große Aufmerksamkeit erlangte schließlich der Ende 2022 von Keilmann und seinem Team initiierte, bundesweit erste doppische Kreisfinanzbericht. Kernziel war es, einen Überblick über die finanzielle Lage der 21 hessischen Landkreise auf doppischer, vergleichender Datengrundlage zu gewinnen. Neu daran ist, dass die hessischen Kommunen zwar schon seit 2009 doppisch buchen, die Finanzstatistik aber immer noch im Wesentlichen auf kameralen Daten basiert. Erst ab dem Berichtsjahr 2025 tritt eine doppische Finanzstatistik in Kraft. Der Kreisfinanzbericht beleuchtet erstmals beide „Welten“, weist die wesentlichen Unterschiede aus und gibt den Entscheidungsträgern vor Ort Grundlagen und Handlungshinweise bei der Gestaltung zukünftiger Haushaltsprozesse.

se geänderte Öffentlichkeitsarbeit schlägt sich in mehr Kommentierung, einem Open-Data-Ansatz und einer zielgruppenorientierten Ansprache durch die Nutzung von Social-Media-Kanälen nieder. Man erprobe auch neue Methodik, wie Machine-Learning oder Big-DataAnsätze. „Diese Felder müssen wir erschließen, um neue Daten nutzen zu können“, sagt Brand. Deshalb hätten auch die Mitarbeitenden des Amtes einige Freiheiten, neue Dinge auszuprobieren. Dies sei auch für die Arbeitgeberattraktivität wichtig. Ebenso könne auch Künstliche Intelligenz (KI) eine Chance für die Qualitätssteigerung von Daten sein. Doch für die Auswertung durch KI zeigt sich Brand skeptisch, da die Validierung der Ergebnisse schwierig sei. Man sei aber dran, so Brand

8. Bundeskongress zum Glücksspielwesen

4. und 5. Oktober 2023

Kampf gegen die Illegalität

Lootboxen, Responsible Gaming

Online-Glückspielwerbung

Evaluierung, Spielverordnung und Staatsvertrag

Weitere Information und Anmeldung unter www.gluecksspielwesen.de

Medienpartner:

Veranstalter:

Behörden Spiegel / Juli 2023 Bund / Länder Seite 6

Foto: BS/privat

15, 10117 Berlin

Maritim proArte Hotel Berlin Friedrichstraße

Veranstaltungsort:

Kommunaler Finanz- und Wirtschaftsgipfel

Bis zum Jahr 2045 soll die Klimaneutralität in Deutschland erreicht sein. Ein ehrgeiziges Ziel, das mit Enthusiasmus, jedoch nicht ohne klare Konzeption umgesetzt werden müsse, damit die Wirtschaft keinen Kollateralschaden nehme, erklärte Dr. Andreas Hollstein, Landesgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen in NRW. Eine erneute Verschuldung müsse unter diesen Umständen gegebenenfalls in Kauf genommen werden, um in den Standort Deutschland als Wirtschaftsstandort mit Zukunftsfähigkeit zu investieren, so Hollstein weiter.

Viele Wege führen zum Klimaschutz

Stadtwerke sollten verschiedene Technologien nutzen

(BS/Marlies Vossebrecker) Der Klimaschutz ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – auch für die Stadtwerke. Dennoch dürfen sie im Umstellungsprozess auf Erneuerbare Energien nicht finanziell gefährdet werden. Über Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven angesichts der prekären Lage für Stadtwerke diskutierten Expertinnen und Experten auf dem Kommunalen Finanz- und Wirtschaftsgipfel des Behörden Spiegel in Bonn.

Verbraucher als Kunden verloren gegangen, weil diese vermeintlich günstigere Angebote zur Versorgung bei konkurrierenden privaten Anbietern in Anspruch genommen hätten, so Uhlig weiter. Tatsächlich lägen die Preise der Stadtwerke im Vergleich mit anderen Anbietern zwar im Mittelfeld, fügte Hollstein hinzu. Allerdings könnten sie nur so eine konstant zuverlässige Versorgungsleistung sicherstellen, weil sie im Rahmen einer langfristigen Kalkulation kleinere Mengen an Energieträgern einkauften.

Stadtwerke müssen sich

Marktanteile sichern

Darum appellierte er mit Nachdruck an eine verbindliche Wärmeplanung für das ganze Land. Aktuell gebe es zur Wärmewende kein Konzept für Funktion und Finanzierung. Dadurch erhöhe sich der Druck auf Bund und Länder, die im Herbst 2023 erwartete Konzeption vorzulegen – denn auch sie selbst benötigten Planungssicherheit, weil der Beginn aller eigenen Pläne von einem Gesamtkonzept abhängig sei, führte Hollstein aus.

Bei der Transformation des bisherigen Energiesystems gilt es, verschiedene Technologien und ihre

Hauptproblem der Rentenversicherung ist der demografische Wandel: 2019 kamen auf einen Altersrentner 2,1 Beitragszahlende. Im Jahr 1962 lautete das Verhältnis noch 1:6. Entsprechend stiegen die Staatszuschüsse: Nach Angaben des Bundesrechnungshofes zahlte der Bund 2016 noch 86,8 Milliarden Euro an die Rentenversicherung. 2023 sind es bereits 112,4 Milliarden. Eine Rentenanpassungsformel sorgte bisher dafür, dass Beitragszahler und Staatskasse nicht noch mehr strapaziert wurden. Doch exakt diese Formel, die den Anstieg der Renten begrenzt, will die Koalition ändern, weil das Rentenniveau sonst noch mehr in den Keller gehen würde: Werden laut Rentenversicherung bisher noch 49,4 Prozent des letzten Nettolohns erreicht, würde dieser Wert durch die Rentenanpassungsformel laut Prognos-Institut bis 2050 auf 41 Prozent sinken. Vor einem Vierteljahrhundert lag das Rentenniveau übrigens noch bei 52,9 Prozent. In anderen europäischen Ländern ist das Rentenniveau erheblich höher; in Frankreich liegt es etwa bei rund 75 und in Italien über 80 Prozent. Die Koalition plant, das Rentenniveau bei 48 Prozent des Nettolohns zu stabilisieren, was jedoch die Bundeszuschüsse an die Rentenkasse explodieren lassen dürfte: Es drohe eine Finanzierungslücke von 235 Milliarden Euro zwischen 2026 und 2036, warnt der Bundesrechnungshof. Beitragszahler und

Möglichkeiten zu berücksichtigen, statt alles nur auf eine Karte zu setzen. Aktuell wird insbesondere der Netzausbau mit dem Schwerpunkt der Elektrik vorangetrieben.

Technologieoffenheit bewahren

Doch Hollstein warnte: „Elektrik ist nicht die Lösung aller Probleme.“

Freiräume bezüglich verschiedener Technologien und Energieträger, zu denen etwa der Wasserstoff ge-

höre, müssten vor allem in ländlichen Regionen bedacht werden, so Hollstein. Zudem stehe mit der Finanzierung der Umstellung bei der Energieversorgung noch eine schwierige Aufgabe bevor: Laut Hollstein ist hier ein stärkeres Engagement der Kommunen erforderlich, denn die Unterstützung der kommunalen Stadtwerke liege im Interesse der Gesellschafter selbst. „Der Finanzsektor ist erheblich ge-

fordert“, fasste Hollstein die Situation zusammen. Der deutsche Energiemarkt sei im Umbruch: Rund 80 Prozent des Marktes befinde sich momentan in einem Umverteilungsprozess, ergänzte Manfred Uhlig, Kämmerer der Hansestadt Lübeck. Dabei träten neue Chancen ebenso wie altbekannte Probleme zutage. Wegen der Gaspreisschwankungen seien den Stadtwerken deutschlandweit viele

Gesicherte Rente dank Aktien?

Lindners Pläne bleiben nicht ohne Kritik

(BS/Hans-Jürgen Leersch) Die Aussichten für das deutsche Rentensystem sind alles andere als rosig: Das Niveau sinkt, die Beiträge müssen steigen. Mit einer „Aktienrente“ will Finanzminister Christian Lindner (FDP) das System stabilisieren. Lindners Koalitionspartner haben massive Bedenken und lehnen den Plan ab.

mehr ausgeben muss.“. Das heißt: Heutige Rentnerinnen und Rentner hätten direkt nichts von Lindners Plänen und auch für die Beitragszahler würden keine neuen Ansprüche aufgebaut. Allerdings würde der Anstieg ihrer monatlichen Beträge gedämpft werden.

Zurück zu den Chancen, die sich für die Stadtwerke durch die Neuverteilung ergeben. Aus Sicht von Uhlig ist es völlig klar, dass die Stadtwerke Marktanteile gewinnen müssen. Das bedeutet, sie sollen nicht nur wie bisher als Versorger in Erscheinung treten, sondern vielmehr einen umfassenden Service in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern anbieten. Die Beteiligung erstrecke sich dabei von der Energiegewinnung über deren Verteilung bis hin zu Installation und Geldanlagen, so Uhlig. Die Stadtwerke sollten außerdem ihren Standortvorteil unbedingt ausnutzen. Als Beispiel führte Uhlig seine Stadt Lübeck heran. Hier seien die Stadtwerke bereits heute wie in einem Konzernprogramm organisiert, es gebe also keine klassische Unterteilung mehr in Energiesektor, ÖPNV und Infrastruktur. Dank der schlanken Strukturen, die durch den Verzicht auf Unterabteilungen entstünden, werde gleichzeitig auch der Verwaltungsaufwand begrenzt.

Aktien, sondern zur Stabilisierung auch in Anleihen investieren dürfte. So etwas gibt es auf Bundesebene schon: Der „Fonds zur kerntechnischen Sanierung“ (Kenfo) soll den Rückbau der Kernkraftwerke und die Endlagerung des Atommülls finanzieren. Er ist zu etwa einem Drittel in Aktien investiert. Seine Zielrendite wird mit vier Prozent jährlich angegeben. Fazit von „Finanztip“: Mit Lindners derzeitigen Plänen sei das Ziel „nicht zu erreichen“.

Bund müssten bis 2036 jeweils 20 Milliarden Euro pro Jahr mehr bezahlen.

„Generationenkapital“ in Deutschland Und hier kommt Lindner mit der Aktienrente ins Spiel, die inzwischen „Generationenkapital“ heißt. Der Finanzminister will jedes Jahr zehn Milliarden Euro in Wertpapieren anlegen. Die Erträge sollen die Steuer- und Beitragszahler entlasten. Was das bedeutet, fasst der

Bundesrechnungshof zusammen: Bei einer Teilkapitaldeckung des Rentensystems „müsste bei einer Kapitalrendite von zum Beispiel fünf Prozent der Kapitalstock im Jahr 2026 17,5 Milliarden Euro betragen und dann bis auf 876 Milliarden Euro im Jahr 2036 anwachsen. Dann könnten die Erträge des Kapitalstocks die rund 44 Milliarden Euro finanzieren, die die gesetzliche Rentenversicherung im Jahr 2036 durch die Abschaffung der Rentenanpassungsformel

Kritik an den Plänen Lindners Plan ist keine völlige Neuerfindung. Auch in einigen Bundesländern wird mit Fonds gearbeitet, um die andernfalls überbordenden Pensionslasten abzufedern. Nur müssten für die Rentenversicherung auf Bundesebene weit mehr als die geplanten 150 Milliarden Euro in den Kapitalstock wandern. Zusätzlich wären 726 Milliarden Euro nötig, um Rentenbeitrag und Staatszuschuss zu stabilisieren, ergibt sich aus dem Rechnungshofbericht. Bleibt es bei den vom Finanzminister avisierten zehn Milliarden pro Jahr, reicht der Kapitalstock hinten und vorne nicht. Das Portal „Finanztip“ schreibt daher von „Peanuts auf der Einnahmenseite“ der Rentenversicherung. Zudem scheint die Erwartung einer Rendite von fünf Prozent hoch gegriffen, da der Lindner-Fonds nicht nur in

In anderen Ländern funktionieren Kapitalmarktsysteme zur Altersvorsorge. In Norwegen garantiert ein in Aktien anlegender Staatsfonds eine Rente von 1.600 Euro pro Bürger. In Schweden zahlen die Bürger 2,5 Prozent ihres Bruttolohns in einen Aktienfonds ein, der in den letzten Jahren eine Rendite von 14 Prozent erwirtschaftet haben soll. Aber am Kapitalmarkt gibt es auch schlechte Zeiten. Im letzten Jahr meldete der Norwegen-Fonds einen Verlust von 148 Milliarden Euro. Auch deshalb lehnt der Koalitionspartner die Aktienrente bisher ab: Der Grünen-Abgeordnete Andreas Audretsch warnt, die Renten von Millionen Menschen in Deutschland dürften „nicht durch Spekulation in Gefahr gebracht“ werden. Die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) sieht das genauso: „Deutschland braucht keine staatlichen Finanzinvestitionen in riskante Vermögenswerte im Ausland.“

Behörden Spiegel / Juli 2023 Finanzen Seite 8

Manfred Uhlig, Kämmerer der Hansestadt Lübeck, sieht im bevorstehenden Umverteilungsprozess des Energiemarktes große Chancen für Stadtwerke. Foto: BS/Vossebrecker

„Elektrik ist nicht die Lösung aller Probleme.“

Dr. Andreas Hollstein, Landesgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen in NRW

Um das Rentenniveau zu stabilisieren, plant Finanzminister Christian Lindner, Anlagen in Wertpapieren vorzunehmen. Foto: BS/vitaliy-m, pixabay.com

► Entscheidungen zum Vergaberecht

► SCHNITTSTELLE

Veralteter Bus

Auftraggeberwille zählt

Für die Prozesssteuerung verlangte der Auftraggeber, dass das System mit mehreren Anschlussmöglichkeiten für Subsysteme ausgestattet werden sollte, nämlich mit Schnittstellen der Typen M-Bus, Modbus, Profibus und KNX. Aus dem Leistungsverzeichnis (LV) war nicht erkennbar, dass überhaupt ein konkretes Subsystem über die Schnittstelle Profibus angebunden werden sollte. Zudem war verlangt, das System mit Geräten der Firma S aufzubauen. Nach Auffassung eines Bieters stellt S heute keine Profibus-Hardware mehr her. Diese Schnittstellentechnik hält er auch für veraltet. Er legte das LV so aus, dass die Profibus-Schnittstelle entbehrlich sei, weil über die drei anderen Schnittstellen die Anbindung gewährleistet sei. Sein Angebot enthielt diese Schnittstelle nicht, sondern lediglich den Hinweis, dass man in der Lage sei, sie von einem anderen Hersteller zu liefern, sofern gewünscht. Das Angebot wurde ausgeschlossen. Die Vergabekammer bestätigt dies. Zum einen hat ein anderer Bieter eine Profibus-Schnittstelle der Firma S angeboten, die also lieferbar sein muss, was die antragstellerseitige Auslegung des LV zu Fall bringt. Zum anderen kann aus dem fehlenden konkreten Einsatzzweck nicht die Entbehrlichkeit der Schnittstelle geschlossen werden. Der Auftraggeber kann sie vorsorglich vorsehen. Wenn der Bieter Zweifel hatte, ob die Schnittstelle benötigt wird, hätte er eine Bieterfrage stellen müssen. Weil er das nicht tat, trägt er die Folgen seiner (irrigen) Auslegung und scheidet aus dem Wettbewerb aus. VK Nordbayern (Beschl. v. 30.01.2023, Az.: RMF-SG21-3194-7-32)

► ORTSTERMIN Unverbindliche Antworten Vergabeplattform nutzen!

Mündlichen Äußerungen wohnt immer die Gefahr inne, dass der Empfänger nicht das hört oder versteht, was der Sprecher gemeint haben will. Und weil man die Äußerung dann nicht mehr nachlesen kann, kommt es in solchen Fällen leicht zu Missverständnissen. Dies war einem Auftraggeber für die Bereitstellung warmer Mahlzeiten an vier verschiedenen Ausgabestellen bewusst. Um den Bietern einen Eindruck über die Platzverhältnisse zu verschaffen, setzte er Ortstermine an und schrieb zugleich in die Vergabeunterlagen, dass bei diesen Terminen keine Fragen zur Leistungsbeschreibung beantwortet würden.

Nach Bekanntgabe der Zuschlagsabsicht streiten nun zwei Bieter über die Frage, ob die Leistungsbeschreibung es erlauben würde, dass der Auftragnehmer die aufzuwärmenden Speisen nur an zwei Standorten erhitzt und sie von dort warm an die anderen beiden Standorte transportiert, an denen eine Vor-Ort-Erwärmung nicht möglich ist. Der unterlegene Bieter stützt sich auf eine (vom Auftraggeber bestrittene) Aussage beim Ortstermin, dass dies nicht erwünscht sei. In der Beschwerdeinstanz scheitert er mit dieser Argumentation. Der Senat will schon gar keinen Beweis über die Aussage erheben: Der Bieter könne daraus keinen Vorteil ziehen, weil sie ohnehin irrelevant sei. Die Vergabeunterlagen selbst geben keinen Hinweis darauf, dass solch ein Vorgehen unzulässig sei. Insofern hätte der Bieter die Richtigkeit der mündlichen Aussage durch eine offizielle Bieterfrage in der Plattform verifizieren müssen.

BayObLG (Beschl. v. 13.06.2022, Az.: Verg 6/22)

► DATENSCHUTZ

US-Cloud in Berlin

Wie sicher sind die Daten?

Der Auftraggeber schrieb IT-Leistungen aus, welche die Nutzung medizinischer Patientendaten beinhalteten. Die Bieter mussten erläutern, wie sie die Einhaltung der hohen Datenschutzanforderungen sicherstellen wollen. Ein Bieter, der eine US-Serversoftware in einer US-Cloud verwenden wollte, erläuterte, dass der Cloud-Anbieter vertraglich zur Datenhaltung in seinen Rechenzentren in Berlin und Frankfurt verpflichtet werde und er die Daten seinerseits verschlüsseln müsse. Zusätzlich würden diese mit einem Code geschützt, der nur dem Patienten selbst bekannt sei. Der Auftraggeber fragte den Landesdatenschutzbeauftragten (LfD), welcher antwortete, dass die Verschlüsselung durch den Cloudbetreiber unzureichend sei, um einen Zugriff durch US-Behörden zu verunmöglichen. Darob wurde der Bieter ausgeschlossen. Dieser Ausschluss hat jedenfalls zunächst keinen Bestand. Denn auf eine entscheidende Frage ging der LfD nicht ein: Welche Wirkung hat die zweite Verschlüsselung? Der Datenschutzgutachter des Projektsteuerers hatte die doppelte Verschlüsselung für ausreichend gehalten. So könne zwar ein Datenabfluss in die USA nicht verhindert werden, wohl aber ein Auslesen der Daten. Die Vergabekammer hält daher den Sachverhalt nicht für hinreichend aufgeklärt: Der Auftraggeber muss, wenn er sich auf die Einschätzung des LfD stützen will, diesen noch einmal konkret zur Wirkung der Doppelverschlüsselung befragen. Erst dann kann eine endgültige Entscheidung darüber getroffen werden, ob das Angebot wertbar ist.

VK Südbayern

(Beschl. v. 08.02.2023, Az.: 3194.Z3-3_01-22-42)

Zusammenfassung der Entscheidungen: RA und FA für Vergaberecht Dr. Rainer Noch, München (Oppler Büchner PartGmbB)

Zusammen macht es doch mehr Spaß

Kooperationen bei Beschaffungen institutionalisieren

(BS/bk) Es liegt auf der Hand: Zusammen Dinge zu erledigen, macht vieles einfacher. So auch bei der gemeinsamen Beschaffung. Gerade bei Beschaffungskooperationen können viele Vorteile generiert werden. Dennoch gibt es auch Grenzen, die es zu beachten gilt.

Die Vorteile einer gemeinsamen Beschaffung sind vielfältig. So können durch eine Kooperation wirtschaftliche Vorteile durch Skaleneffekte und höhere Einkaufsvolumen durch Nachfragebündelung erzeugt werden, was schlussendlich zu günstigeren Preisen sowie besseren Einkaufskonditionen bei einer Stärkung der eigenen Verhandlungsposition führen kann. Ebenso kann man sich eine Effizienzsteigerung zu eigen machen. So könnten durch die Ressourcenbündelung die jeweiligen Transaktionskosten für den Einzelnen sinken. Zudem könnte die Bündelung des vergaberechtlichen Sachverstands den Prozess professionalisieren.

Doch gebe es auch Risiken und Hindernisse, die bedacht werden müssten, macht Christoph Donhauser, Rechtsanwalt und Partner bei Kraus Donhauser Rechtsanwälte, klar.

So gebe es einen Koordinierungsaufwand sowie mögliche unterschiedliche Vorstellungen. Zudem müsse man sich bewusst sein, dass es zu einem gewissen Kontrollverlust kommen könne. Als

dauerhafte institutionalisierte Kooperation bietet sich eine zentrale Beschaffungsstelle an. Diese ist in Paragraf 120 Abs. 4 GWB geregelt: „Eine zentrale Beschaffungsstelle ist ein öffentlicher Auftraggeber, der für andere öffentliche Auftraggeber dauerhaft Liefer- und Dienstleistungen beschafft, öffentliche Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarungen abschließt (zentrale Beschaffungstätigkeit). Öffentliche Auftraggeber können Liefer- und Dienstleistungen von zentralen Beschaffungsstellen erwerben oder Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge mittels zentraler Beschaffungsstellen vergeben. Öffentliche Aufträge zur Ausübung zentraler Beschaffungstätigkeiten können an eine zentrale Beschaffungsstelle vergeben werden, ohne ein Vergabeverfahren nach den Vorschriften dieses Teils durchzuführen.“

Diese Stelle kann entweder im „Vertretermodell“ auftreten, also sie beschafft im Namen und auf Rechnung für andere Dienststellen Leistungen, oder sie tritt im „Zwischenhändlermodell“ auf. Dann beschafft die Stelle die Leistung selbst

► WERTUNG

Absolut oder relativ?

Matrix nicht verschweigen!

Gebäudereinigungsleistungen wollte der Auftraggeber anhand der sog. „Erweiterten Richtwertmethode“ gemäß UfAB III bewerten. Dazu müssen sowohl für den Preis als auch für die Leistung Punkte vergeben werden. Über die Leistungspunkte entbrennt ein Streit zwischen einem Bieter und dem Auftraggeber, der in einem ersten Nachprüfungsverfahren zur freiwilligen Rückversetzung des Verfahrens führt. Bei der Wiederholung räumt er aber nicht alle Bedenken des Bieters aus, sodass eine zweite Nachprüfung folgt. Sie ist auch zulässig, weil der Bieter davon ausgehen durfte, dass der Auftraggeber bei der Rückversetzung alle Kritikpunkte beseitigt, wenn er nicht ausdrücklich in Teilen die Nichtabhilfe erklärt. Die Wertung war auch unzulässig. Einerseits hatte der Auftraggeber die Qualifikation des Betriebsleiters bewerten wollen, andererseits hat er diesen (wohl versehentlich) von der Verpflichtung ausgenommen, bei Personalwechsel wieder einen gleich qualifizierten Nachfolger einzusetzen. Wenn die Qualifikation in der Vertragsdurchführung keine Rolle mehr spielt, darf sie auch nicht Gegenstand der Wertung sein. Zudem hatte der Auftraggeber erklärt, er wolle die Qualifikationspunkte aus dem Vergleich der Angebote zuteilen. Tatsächlich hatte er aber eine Tabelle aufgestellt, nach der er für vorgegebene Qualifikationsstufen Punkte zugeteilt hat. Ist solch eine Matrix aufgestellt worden, hätte sie den Bietern auch bekannt gemacht werden müssen.

VK Südbayern

(Beschl. v. 30.03.2023, Az.: 3194.Z3-3_01-22-49)

und gibt diese dann die beteiligten Auftraggeber weiter. Als anlassbezogene Kooperation bietet sich das Kooperationsmodell nach Paragraf 4 Abs. 1 VgV an. Dabei können die Aufgaben geteilt werden, wie z. B. die gemeinsame Erstellung der Vergabeunterlagen. Donhauser hebt die klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten und der zu beschaffenden Leistungen z. B. durch Losbildung bei diesem Modell hervor. Als Alternative gibt es noch das Delegationsmodell, bei dem ein öffentlicher Auftraggeber ausschließlich für andere beschafft. Es werden die Bedarfe bei einer Vergabestelle gebündelt, ohne dass dort ein Bedarf vorliegt.

Doch wie immer gibt es auch Grenzen. Eine Grenze stellt der Mittelstandschutz dar, der die Nachfragebündelung bei Kooperationen beschränkt. Dies ergibt sich aus Paragraf 97 Abs. 4 GWB. Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Zudem müssen sich die Kooperationen an die Grenzen des Kartellrechts halten.

► PRÄQUALIFIKATION

Hinterlegte Referenzen

Mängel nicht korrigierbar

Die Errichtung von Gebäuden in Holzbauweise ist eine nicht ganz alltägliche Anforderung an ein Bauunternehmen. Wenn dieser Holzbau auf einem Erdgeschoss aus Beton zu errichten ist, muss ein geeignetes Unternehmen sowohl den klassischen Hochbau als auch das Zimmermannswesen beherrschen – und deren Beherrschung nachweisen. Ein Bieter um diesen Bauauftrag glaubte, sich auf seine im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzen verlassen zu können. Schließlich hieß es in der Vergabeunterlage, es seien Referenzen vorzulegen oder die PQ-Nummer anzugeben. Dem Auftraggeber genügte das Hinterlegte nicht.

Die Vergabekammer bestätigt den Ausschluss dieses Bieters. Im PQVerzeichnis waren zwar eine Reihe von Referenzen hinterlegt, die zumindest in Teilen sowohl den Beton- als auch den Holzbau betrafen. Für letzteren waren nur zwei vorhanden. Der Auftraggeber hatte drei gefordert. Zudem enthielt das PQ-Verzeichnis keinen Hinweis auf den Eintrag in die Handwerksrolle als Zimmermannsbetrieb. Das wäre zwingend gewesen, damit der Bieter überhaupt Holzgebäude errichten darf. Die Referenzgebäude hatte wohl ein Nachunternehmer errichtet, auf den der Bieter diesmal aber verzichten wollte. Auch darf die dritte fehlende Referenz nicht nachgefordert werden. Denn es waren mindestens so viele Referenzen hinterlegt wie gefordert, allerdings teilweise unzureichende. Eine Nachforderung kommt aber nur bei Fehlen von Referenzen infrage. VK Baden-Württemberg (Beschl. v. 23.02.2023, Az.: 1 VK 55/22)

jeden Monat im Behörden Spiegel ◄

Beratung für Bewerter und Bieter

Ausschreibungen · Submissionen

Die wie-für-mich-gemacht Ausschreibung

Früher. Passender. Einfacher. So geht Ausschreibung heute. www.a24salescloud.de

a24salescloud.de

Jetzt Ihre Vorteile entdecken

Behörden Spiegel / Juli 2023 Seite 9 Beschaffung/ Vergaberecht

NEU

[ERROR]:_School_not_supported

(BS/Marlies Vossebrecker) In einem ersten Schwung sind die meisten Schulen in NRW mit digitalen Lernmitteln und Geräten ausgestattet worden. Doch wer ist für Wartung, Support und Finanzierung verantwortlich? Ein dringend benötigtes Gesamtkonzept steht noch immer aus.

Etwa zwei Jahre sind vergangen, seit sich die Schulen der Stadt Meckenheim in NRW in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit wandten, um auf die massiven Probleme im Rahmen der Digitalisierung der ansässigen Schulen aufmerksam zu machen.

Seither gibt es laut Dirk Bahrouz, Schulleiter am Konrad-AdenauerGymnasium Meckenheim, keine nennenswerten Fortschritte. Insbesondere der Personalmangel bei IT-Fachkräften gestalte sich problematisch, weil so die Etablierung der Digitalisierung an der Schule praktisch nicht umzusetzen sei.

Die Stadt Meckenheim als Schulträgerin sieht zwar ebenfalls die fehlenden Personalkapazitäten im IT-Bereich als Hindernis: „Die zeitnahe Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen steht in engem Zusammenhang mit zur Verfügung stehendem Fachpersonal“, erläutert der Erste Beigeordnete Hans Dieter Wirtz. Zugleich verweist er jedoch auf den Medienentwicklungsplan der Stadt, der als Grundlage für die künftige Ausstattung der Schulen diene. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister zur Umsetzung der Digitalisierung geplant.

Mangel an IT-Fachkräften

Trotz Problemen bei Ausschreibungsvorgaben oder Lieferungen sind laut Wirtz sehr wohl Erfolge zu verzeichnen. Veraltete Technik sei ausgetauscht, Glasfaseranschlüsse bereitgestellt und Hardware mittels Fördermitteln angeschafft worden. Der Mangel an IT-Fachkräften mache den Schulträgern schwer zu schaffen, erklärt auch Christof Sommer , Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, auch wenn zwischen den

Kommunen NRWs untereinander teils erhebliche Unterschiede bestünden. Ähnlich verhält es sich bei den Berufsschulen in NRW – auch hier macht sich der Fachkräftemangel beim IT-Personal bemerkbar. Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags NRW, schlägt vor, dass die Lehrkräfte grundlegenden Support leisten sollten, da sie „die digitalen Möglichkeiten im Unterricht sinnvoll einsetzen“ müssten. Dem widerspricht Andreas Bartsch, Präsident des Lehrerverbandes NRW: „Es kann nicht sein, dass die Lehrkräfte die IT-Wartung übernehmen“, stellt er klar. Dies sei Aufgabe der Kommunen, da das Lehrpersonal ohnehin mit vielen Aufgaben überlastet und primär für die Schülerinnen und Schüler zuständig sei.

Modellprojekt im Kreis Gütersloh als Vorbild

Der Kreis Gütersloh arbeitet bereits mit externen Dienstleistern für den IT-Support an Schulen zusammen, was jedoch mit hohen Kosten verbunden ist. Die anfallenden Aufgaben im Digitalisierungsprozess erforderten allerdings nicht ausschließlich Personal mit spezifischen IT-Kenntnissen, so die Bildungsabteilung des Kreises: „Wenn eine Schule im Rahmen der Eins-zuEins-Ausstattung auf einen Schlag mit 800 iPads ausgestattet wird, dann geht es um 800 Verpackungen (die entsorgt werden müssen), 800 Inventarisierungsaufkleber, 800 Schüleraccounts, die angelegt werden müssen, 800 Leihverträge, die mit den Schülerinnen und Schüler abgeschlossen werden müssen, usw.“ Derartige Aufgaben würden laut Kreis aktuell zusätzlich auf das vorhandene Schulpersonal verteilt. Hier arbeitet man bereits seit sieben

„Die Systematik der Schulfinanzierung ist inzwischen völlig aus der Zeit gefallen.“

Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW

Jahren mit Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung sowie weiteren Partnern der Bildungsregion Kreis Gütersloh im innovativen Projekt „Schule und Digitale Bildung“ zusammen. Schulen und Schulträger werden durch das Projekt unterstützt und erhalten in diesem Zusammenhang auch Hilfen zur Umsetzung der Digitalisierung. Grundsätzlich seien die Schulen im Kreis Gütersloh gut aufgestellt und mit Hardware, flächendeckendem WLAN sowie Breitbandanschlüssen versorgt. Der Fortschritt sei mit der Corona-Pandemie, diversen Förderprogrammen und dem Engagement der Schulträger zu begründen, so der Kreis weiter.

Die Situation im Kreis Gütersloh steht exemplarisch für viele Kommunen in NRW, in zweierlei Hinsicht. Einerseits wegen des Modellprojekts „Schule und Digitale Bildung“, dessen Struktur und Umsetzung sicher für viele Kreise und Kommunen von Interesse sein dürfte. Andererseits aber auch bezogen auf den Stand in den digitalisierten Schulen: Grundsätzlich verfügen die meisten Schulen mittlerweile dank des DigitalPakts über eine solide bis gute digitale Ausstattung – auch wenn Bartsch anmerkt, dass die Ausstattung teilweise bereits veraltet sei. Die größten

Schwierigkeiten liegen nicht in der Anschaffung. Zwar bemängeln Dr. Klein und Bartsch unabhängig voneinander, dass der bürokratische Prozess auf dem Weg zu Fördermitteln zu aufwendig sei. So sehr sogar, dass vereinzelte Kommunen die Anschaffung lieber selbst übernommen hätten, anstatt zustehende Fördergelder in Anspruch zu nehmen, wie Bartsch erklärt. Doch die größte Herausforderung sei das fehlende Gesamtkonzept, verbunden mit Fragen nach Finanzierung und Zuständigkeit.

Konzept für Planungssicherheit

„Ein nachhaltiges und umfassendes Konzept für die Strategie und Finanzierung der Digitalisierung an Schulen steht bislang noch aus. Das Land müsste sich gemeinsam mit den Kommunen über ein Zielbild verständigen. Wie soll die digitale Schule 2030 aussehen?“, fragt Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW. Die Schulträger und Schulen brauchten Planungssicherheit, um die aufgebaute Infrastruktur instand zu halten und digitale Lernangebote auszubauen, so Dedy weiter. Auch Dr. Klein sieht die bisherige Finanzierung kritisch: „Bund und Länder versuchen seit vielen Jahren, die mit der Digitalisierung in den Schulen verbun-

denen enormen Mehrkosten durch viele einzelne, zeitlich befristete Förderprogramme zu bedienen“, erläutert er. Durch das Ausbleiben einer grundständigen Finanzierung gebe es demzufolge auch keine Planungssicherheit, stimmt er Dedy zu. Das fehlende Konzept bezeichnet Sommer (Städte- und Gemeindebund NRW) als Grundübel für Kommunen. Das Land NRW weiche hier aus, „weil es damit Konnexität auslösen würde und die Kosten tragen müsste“, so Sommer Es braucht einen DigitalPakt 2.0, um die bisher ausgebauten digitalen Strukturen im Schulwesen NRWs zu sichern, da sind sich Verbände, Organisationen und Schulträger einig. Dennoch liegt bis heute noch kein neuer Plan vor, obwohl die Zeit drängt. „Den weiteren Ausbau und Support können die Städte nicht allein stemmen. Wenn auf den Digitalpakt nichts folgt, drohen die Schulen zu digitalen Investitionsruinen zu werden“, mahnt Dedy Bereits heute habe sich aufgrund der individuellen Finanzlage der Kommunen ein „digitaler Flickenteppich“ herausgebildet, der für ungleiche Chancen sorge. Sowohl der Städtetag NRW als auch der Städteund Gemeindebund NRW fordern die grundlegende Neuordnung der Schulfinanzierung in Kooperation mit den Kommunen selbst, um die Kosten für die Städte dauerhaft abzusichern. „Die Systematik der Schulfinanzierung hat sich seit Jahrzehnten praktisch nicht verändert und ist inzwischen völlig aus der Zeit gefallen“, konstatiert Dedy, und Sommer ergänzt: „Das Zeitalter der inneren und äußeren Schulangelegenheiten, als die Schulträger sich nur um Kreide, Stühle und Tafeln kümmern mussten, ist definitiv vorbei.“

Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Juli 2023 www.behoerdenspiegel.de

Kommune

Grafik: BS/Spuling unter Verwendung von stock.adobe.com: ImageFlow, oleskalashnik, Culombio

Sollten Bund und Länder in dieser wichtigen Sache jemals an einem Strang gezogen haben, so ist es ihnen jedenfalls perfekt gelungen, dies zu verheimlichen. Mittlerweile lehnen 70 Prozent der Deutschen das föderale Schulsystem der Bundesrepublik ab. Bezeichnend war die unwürdige Diskussion um den Digitalpakt. Die Länder fürchteten, der Bund könnte als Sponsor zu viel in die Schulpolitik hineinreden. Dabei wäre es schon ein Erfolg, wenn man wenigstens miteinander redet und nicht – wie zuletzt – ein Großteil der Landesministerinnen und -minister einem vom Bund initiierten Bildungsgipfel fernbleibt. Denn Gesprächsbedarf gibt es genug. Wie soll eine Digitalstrategie an den Schulen ausschauen? Möglichst oft das Wort „digital“ zu gebrauchen, reicht ebenso wenig aus, wie wahllos Tablets mit Bundesund Landesmitteln zu kaufen und diese dann aus großen Taschen in den Klassenzimmern auszuschütten. Auf der Länderebene wird das Durcheinander noch signifikanter. Die Grenzen sind bisweilen fließend. Die Kultusministerien sind eigentlich dafür verantwortlich, was im Unterricht gelehrt wird nennen wir das mal die Software. Städte und Gemeinden kümmern sich um die Hardware, also um die Gebäude, Ausstattung der Räume und stellen Hausmeisterinnen und Hausmeister sowie Sekretärinnen und Sekretäre ein. Diese Aufgaben werden mal besser und mal schlechter bewältigt. Wenn sich diese Unterschiede beispielweise nur auf den Zustand der Toiletten beschränken, ist das zwar vor Ort oft ärgerlich, aber es geht nicht an die Substanz. Mit der Digitalisierung haben die Kommunen plötzlich grundlegend Einfluss auf die Qualität des Unterrichts bekommen. Und dort, wo der Schulträger nur mangelhaft seinen Aufgaben hinterherkommt, ist das nicht nur inakzeptabel, sondern auch ungerecht. Von gleichen

Im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat sich die Arbeitsgemeinschaft Blended Learning gebildet, damit insbesondere Hochschulen für den öffentlichen Dienst weiterhin den souveränen Umgang mit digitalen Medien beibehalten können. Bei diesem Ansatz wirdder traditionelle Präsenzunterricht mit digitalen Lernformaten kombiniert. Prof. Dr. Jürgen Stember, Präsident des Rektorenkonferenzes der Hoschulen für den öffentlichen Dienst (RKHöD) und Professor für Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz, betont, dass die eingesetzten Methoden sehr unterschiedlich seien und je nach Studiengang und fachlichen Ausrichtungen unterschiedlich intensiv zum Einsatz kämen. Im Positionspapier der RKHöD werden die Digitalen

Deutschland spielt nur Kreisklasse

Digitalisierung in der Schule

(BS/Rolf Hartmann) Schulpolitik ist Ländersache. Dafür hatten vor fast 75 Jahren die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes gute Gründe. Zu negativ wirkte die großdeutsche Indoktrination eines Regimes, welches vor 90 Jahren besser nicht an die Macht gekommen wäre. Leider ist aus der föderalen Bildungslandschaft ein ziemlich chaotischer Flickenteppich entstanden.

schulleiterinnen und -leiter fragt, ob die jüngsten Schülerinnen und Schüler schon die teuersten Endgeräte mit dem Apfel benötigen, erhält man hierzu mindestens sechs Meinungen.

Digitalisierung seit Corona nicht weiterentwickelt

Entscheiden wird das pädagogische Führungspersonal ohnehin nicht. Das erledigt für sie der Schulträger, also Kommunalpolitikerinnen und -politiker in den Räten. Man könnte meinen, der größte Freund der digitalen Offensive in den Schulen ist der Zufall.

durch den Lockdown erzwungene Digitalisierung des Unterrichts wirkte leider nicht wie ein Weckruf. Es ist kein schulpolitischer Ansatz zu erkennen, dass die Corona bedingten Ausflüge ins Digitale genutzt wurden, um den Unterricht weiterzuentwickeln. Endlich zurück zum traditionellen Unterricht war der allseits formulierte Wunsch von Politik sowie Lehrer- und Elternverbänden.

Bundesweite Strategie erforderlich

Man könnte annehmen, dass der digitale Fortschritt in deutschen Schulen nicht verschlafen wurde, sondern nicht gewollt ist. Überall regt sich Widerstand, wenn es um digitale Technik geht. Computer oder Tablets im Klassenzimmer, strahlengefährliches WLAN im Schulgebäude, datenschutzfeindliches Zoom für den Distanzunterricht: Fast immer sind die Bedenkentragenden lauter als die, die es gerne anpacken und ausprobieren würden.

Bildungschancen in der Republik kann man dann nicht mehr sprechen.

Komplizierte Aufgabentrennung

Aber es wird noch komplizierter: Haben Sie schon einmal was von first und Second Level gehört? Das First Level ist eine Aufgabe der Schule. Hier geht es beispielweise um Anwendungsprobleme mit der Software, dem lokalen Netzwerk in der Schule und der Datensicherung. Aufgaben der Kommunen sind die des Second Level, also z. B. die Behebung von Problemen des Betriebssystems, der Netzwerkgestaltung, Verkabelung der Geräte und Virenschutz. Während die Kommunen für ihre digitalen Aufgaben Fachpersonal haben (soll-

ten), sind die Schulen von der digitalen Affinität der Lehrerinnen und Lehrer abhängig. Die Länder sehen hierfür in der Regel keine Stellen vor. Alles bleibt so dem Zufall überlassen. Fast täglich stellt sich die Frage der Zuständigkeit bei Funktionsstörungen der digitalen Infrastruktur. Nur wenn der Schulträger bereit ist, das Lehrpersonal auch bei Problemen des First Level zu unterstützen, läuft es einigermaßen geräuschfrei. Alles aus einer Hand klingt jedenfalls anders. Es ist bemerkenswert, dass es umfangreiche Vereinbarungen zwischen Länder und kommunaler Spitzenverbänden braucht, um ein Zuständigkeitsdrama wegen eines nicht funktionierenden Schulcomputers zu lösen. Wenn man heute fünf Grund-