Ethikzentrum für die Polizei Berlin

(BS/mfe) Die Berliner Polizei soll ein Ethikzentrum erhalten. Dafür wurde im Oktober ein Bedarfskonzept erarbeitet. Nun wird ein Nutzer- und Bedarfsprogramm zur Ermittlung der entstehenden Kosten erstellt. Wann das Zentrum seinen Betrieb aufnehmen wird, ist noch unklar. Dazu wird durch die Polizei ebenfalls ein Bedarf an psychologischem Fachpersonal gesehen. Das Ethikzentrum soll die Handlungssicherheit und Gesunderhaltung der Beschäftigten stützen und den Wertediskurs innerhalb der Behörde weiter intensivieren. Zudem sollen Anwärterinnen und Anwärter für den mittleren sowie den gehobenen Dienst die Möglichkeit erhalten, auf Situationen des beruflichen Alltages vorbereitet und für mögliche bevorstehende belastende Situationen sensibilisiert zu werden.

Konsultation gestartet

(BS/bk) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die öffentliche Konsultation zur Transformation des Vergaberechts begonnen. Öffentliche Auftraggeber, Konzessionsgeber, Unternehmen, Organisationen, Verbände sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger haben bis zum 14. Februar Zeit, Ideen und Einschätzungen zur Reform des Vergaberechts kundzutun. Das Ministerium hat dazu einen Fragebogen zu fünf Handlungsfeldern erstellt. Die aufgeworfenen Fragen kreisen um die Themenkomplexe: Stärkung der umwelt- und klimafreundlichen Beschaffung, Stärkung der sozial nachhaltigen Beschaffung, Digitalisierung des Beschaffungswesens, Vereinfachung und Beschleunigun g der Vergabeverfahren und Förderung von Mittelstand, Start Ups und Innovationen. Das Ergebnis der Konsultation soll in die Vorbereitung von Stakeholder-Fachgesprächen sowie in die Erarbeitung eines Gesetzentwurfes einfließen.

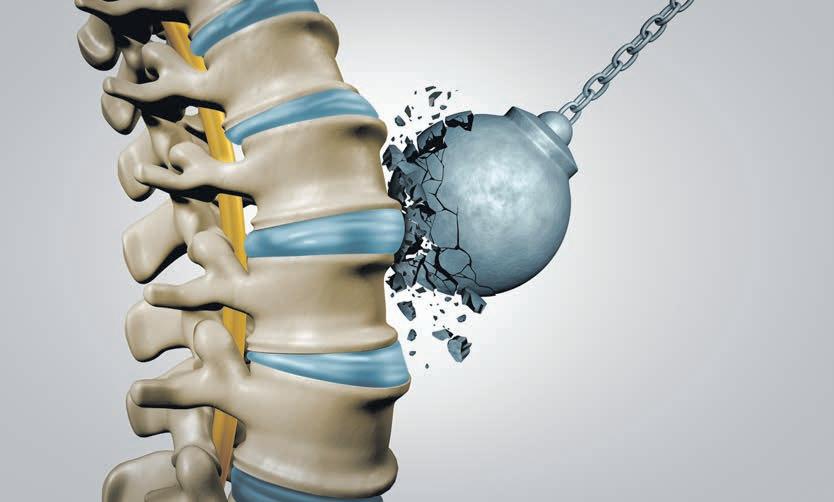

Das Rückgrat darf nicht brechen!

Raus aus dem Krisenmodus – Öffentlicher Dienst braucht Kehrtwende in Personal- und Finanzpolitik

“Es ist zutiefst verachtenswert, wenn die Feuerwehr alarmiert wird, um sie vor Ort mit Steinen und Feuerwerkskörpern zu bewerfen. Das werden wir nicht hinnehmen”, betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf der 63. Jahrestagung des DBB Beamtenbunds und Tarifunion. Die zunehmenden Angriffe stammten aus unterschiedlichen Milieus, aber sie hätten eine Gemeinsamkeit: “Sie verachten unseren Staat und unsere Demokratie.”

Zugleich machte die Ministerin klar: “Diejenigen, die uns schützen, müssen sich auf den Staat verlassen können.” Denn die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes seien das Rückgrat unseres Staates. Dazu gehöre, dass die Dinge klar benannt würden: “Wir haben Probleme in Städten mit jungen Männern mit Migrationshintergrund.” Das gelte nicht generell, aber für einen Teil. Darauf könne es nur eine Antwort geben: “Die Polizei muss konsequent in die Milieus reingehen und die jungen Straftäter müssen schnell abgeurteilt werden.” Der Respekt vor dem Öffentlichen Dienst und dem Staat müsse wiederhergestellt werden. Das gelinge über schnelle Strafen, bei denen das Strafmaß auch ausgenutzt werde. Diese Null - Tole ranz - Hal tung gelte nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, nämlich

wenn es um Extremisten und Reichsbürger in den eigenen Reihen gehe. Wer sich nicht auf dem Boden der freiheitlichdemokratischen Grundordnung bewege und für diese einstehe, der habe im Öffentlichen Dienst nichts verloren. Deshalb müssten die wenigen Einzelfälle konsequent verfolgt und schneller aus dem Öffentlichen Dienst entfernt werden, auch um die übrigen Beschäftigten zu schützen, so die Ministerin mit Blick auf die Änderung des Bundesdiszipli -

Kommentar Bitte Abstand wahren

nargesetzes. Damit werde der gesamte Öffentliche Dienst unter Generalverdacht gestellt, entgegnete der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach (mehr dazu auf Seite 3)

Und auch hinsichtlich der Aburteilung der Straftäter hat er Bedenken: “Strafverfolgung findet wegen einer total unterbesetzten Justiz – von den Staatsanwaltschaften über Geschäftsstellenmitarbeitende, Richterinnen und Richter bis hin zu den Justizvollzugskräften – überhaupt nicht

statt”, kritisierte er. Der Hohn der Straftäter klinge allen in den Ohren. Damit müsse Schluss sein. Der Staat müsse klare Kante zeigen und statt Verhaltens- und Sprachkodex für Polizeikräfte für eine ausreichende Personal- und Sachausstattung sorgen, so seine Forderung. Deshalb sei auch der Bundesjustizminister gefordert. Er müsse den Ländern Druck machen, damit diese für eine bessere Ausstattung sorgten. Damit sprach er sich indirekt für eine Fortführung des Pak-

tes für den Rechtsstaat aus, der in der Justizministerkonferenz schon seit über einem halben Jahr diskutiert wird. Doch wie konnte es so weit kommen? Die Ursache benennt der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Pro f. Dr. Udo di Fabio: “Wenn der Eindruck entsteht, dass die Verwaltung und der Staat nicht mehr funktionieren, dann geht das Vertrauen in die Demokratie verloren.” Dahinter stehe eine grundlegende Entscheidung der Politik. “Wir haben uns lange darauf verlassen können, dass ein gut aufgestellter Öffentlicher Dienst ein tragendes Fundament ist, aber haben nicht geschaut, ob das Fundament brüchig wird.” Es sei wie mit den Autobahnen. Man habe zu viel Vertrauen in eine scheinbar ewig funktionierende Infrastruktur gelegt und zu wenig in deren Erhalt investiert. Damit am Ende nicht aus vielen Krisen eine Staatskrise werde, müsse der verfassungsrechtliche Garant für das Funktionieren des Staates und der Gesellschaft stärker in den Fokus genommen werden. Alle Bürgerinnen und Bürger müssten auch weiterhin am öffentlichen Leben partizipieren können. Folgerichtig fordert der DBB-Bundesvorsitzende Silberbach: ”Wir müssen aus dem Krisenmodus raus!”

Und wenn nicht? Dann bricht das Rückgrat unseres Staates.

Die Bundespolizei übt die Rechts- und Fachaufsicht über die Passagierkontrollen an den großen deutschen Verkehrsflughäfen aus. Und das ist auch gut so. Denn die Entscheidung, ob beim Fund eines gefährlichen Gegenstandes im Handgepäck im Ernstfall tatsächlich ein Terminal geräumt wird, ist eine hoheitliche Aufgabe und muss als gefahrenabwehrende Maßnahme von der Bundespolizei getroffen werden.

Aus diesem Grunde ist der “Neuen Welt” am Flughafen Frankfurt am Main auch mit Skepsis zu begegnen. Dort ist gemäß einem öffentlich - rechtli chen Beleihungsvertrag seit Jahresbeginn der private Flughafenbetreiber für die Luftsicherheitskontrollen der Passagiere verantwortlich.

Die Fraport AG, deren Aktien sich mehrheitlich im Besitz des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt am Main befinden, ist seitdem u. a. für die Gestaltung und den Neuabschluss der Sicherheitsdienstleisterverträge, die Beschaffung von Kontrollinfrastruktur (hier sind modernere Geräte mit Computertomografie in Planung), die Gebührenkalkulation und -erhebung, das Qualitätsmanagement sowie die Steuerung der Sicherheitsdienstleister zuständig. Insbesondere Letzte-

res lässt unter Sicherheitsaspekten aufhorchen. Denn ob diese dann im Gefahrenfall genauso handeln, als wenn sie unter der Steuerung der Bundespolizei stünden, darf ernsthaft bezweifelt werden. Die Steuerung der Sicherheitsdienstleister sollte in polizeilicher Hand bleiben.

Zu enge Kennverhältnisse zwischen den entscheidenden Akteuren aufseiten der privaten Sicherheitsdienste sowie der Bundespolizei schaden grundsätzlich. Denn sie erschweren zum einen eine wirksame Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht. Zum anderen sind sie aus Compliance-Gründen kritisch zu sehen. Das gilt insbesondere ab einer bestimmten Führungsebene und ganz gewiss für Spitzenpositionen: sowohl bei den Dienstleistern und ihren Ver-

bänden als auch bei der Bundespolizei! Erst recht problematisch wird es, wenn diese engen Kennverhältnisse auch noch explizit herausgestellt werden. Zumal die Bundespolizei im Rahmen der Rechts- und Fachaufsicht über die Sicherheitsunternehmen auch zu einem Höchstmaß an Neutralität gegen ü ber den Reisenden verpflichtet ist. Diese ist jedoch nicht immer gegeben. Hier braucht es dringend Veränderungen. Die jeweiligen Di enst vorgesetzen aufseiten der Bundespolizei sind gefragt, ganz besonders im Bundespolizeipräsidium in Potsdam. Denn spätestens hier muss die Einhaltung des auch – beamtenrechtlich verankerten – Distanzgebotes sichergestellt werden.

Marco Feldmann

Fakten, Hintergründe und Analysen für den Öffentlichen Dienst ISSN 1437-8337 G 1805

Nr. I / 39. Jg / 3. Woche www.behoerdenspiegel.de

Berlin und Bonn / Januar 2023

Forderungen endlich umsetzen Dr. Uda Bastians über zentrale IT-Prozesse Seite 28

Aktuell keine Probleme Dr. Sabine Sütterlin-Waack zu Polizeinachwuchs Seite 34

Ein Rucksack voller Ideen Ulrike Czech über die Arbeit der FITKO Seite 39

(BS/Jörn Fieseler) Die Silvesternacht ist ein Brennglas auf die Situation des Öffentlichen Dienstes. Dessen Beschäftigte – allen voran die Einsatz- und Rettungskräfte – werden Opfer stetig zunehmender, immer brutaler werdender Gewaltexzesse. Doch es geht um mehr als nur um Strafverfolgung und Aburteilung der Täter durch die Gerichte.

Aufbruch

Der verfassungsrechtliche Garant für ein Funktionieren des Staates, der Öffentliche Dienst als dessen Rückgrat, muss von der Politik stärker in den Blick genommen werden. Foto: BS/freshidea, stock.adobe.com

Adressfeld

Es stemmt tagtäglich die Aufgaben in der Verwaltung und in unserer Gesellschaft, gleichzeitig ist es aber auch eine Schwachstelle, mit der die Aufgabenerfüllung

arbeiten. Fotos: BS/EyeMFlatBoard, stock.adobe.com

Bizeps und Achillesferse im Öffentlichen Dienst

In die Zeit stellen – aber richtig Novellierung des Beamtendisziplinarrechts des Bundes umstritten Seite 3

Aktiv suchen statt ausschreiben und hoffen Wie Direktansprache und KI den Bewerbungsprozess verändern Seite 4

“Die Forderungen haben es in sich” Karin Welge zur anstehenden Tarifrunde von Bund und Kommunen Seite 15

Es lohnt sich! Wie wird man Stadtoberhaupt? Seite 18

Besseres Sicherheitsempfinden der Bürger gegeben Kriminalpräventive Wirksamkeit Kommunaler Ordnungsdienste Seite 20

Neuer Ansatz notwendig Digital, klimaschonend, preiswert und wirksam Seite 24

Extremismus entschieden begegnen Sachsens Justizministerium mit vielfältigen Maßnahmen Seite 35

“Wir kommen als Helfer und gehen als Opfer!” DFeuG-Vorsitzender zu den Silvester-Angriffen Seite 36

Innen Spiegel

Defence Day zum Ukraine-Krieg

(BS/df) Im Jahre 2021 launchte der Behörden Spiegel die Defence Days. Hierbei handelt es sich um eine Serie von Online-Diskussionsrunden, die im Rahmen einer Halbtagesveranstaltung ausgewählte Themen des Verteidigungsbereiches beleuchten. Eine Reihe der bereits stattgefundenen Sendungen finden interessierte Leserinnen und Leser in der Mediathek bei Digitaler Staat online unter www.digitaler-staat.online/ defence .

Impressum

Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH. www.behoerdenspiegel.de Herausgeber Dr. Eva-Charlotte Proll (CDO) und Uwe Proll Chefredakteur Uwe Proll Stv. Chefredakteur Guido Gehrt Leiter der Berliner Redaktion Jörn Fieseler Redaktion Jonas Brandstetter (Verteidigung, Wehrtechnik), Marco Feldmann (Innere Sicherheit), Jörn Fieseler (Personal, Beschaffung, Vergabe), Dorothee Frank (Verteidigung, Wehrtechnik), Guido Gehrt (Digitalisierung, Haushalt/Finanzen), Ann Kathrin Herweg (Personal, Online-Redaktion), Benjamin Hilbricht (Digitalisierung, IT-Sicherheit), Malin Jacobson (Kommunen), Bennet Biskup-Klawon (Katastrophenschutz), Tanja Klement (Online-Redaktion), Matthias Lorenz (Digitalisierung), Sven Rudolf (Online-Redaktion), Paul Schubert (Digitalisierung, IT-Sicherheit), Marlies Vossebrecker (Kommunen, Haushalt/Finanzen), Dr. Barbara Held (Innenpolitik), Gerd Lehmann (Sonderkorrespondent BOS) Parlamentsredaktion Berlin Tel. 030/726 26 22 12

Layout Beate Dach, Marvin Hoffmann, Maximilian Spuling, Karin Vierheller Verlag Bonn Anzeigen/Redaktion/Vertrieb Tel. 0228/970 97-0 Verlag Berlin Redaktion/Vertrieb 10317 Berlin, Kaskelstr. 41 Tel. 030/55 74 12-0

Anzeigenleitung

Als erstes Highlight startet der Behörden Spiegel 2023 mit einem Defence Day zum Ukraine-Krieg, bei dem erstmals ukrainische Parlamentarier hauptsächlich zu Wort kommen. Ein weiteres Format behandelt ebenfalls im Januar die Einführung der F-35 und des Eurofighter ECR. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf: www.digitaler-staat.online/ programm Erfolgreiche vergangene Defence Days wie etwa “Die Luftbeweglichkeit der Landstreitkräfte” setzten nicht nur inhaltlich, sondern auch in der technischen Umsetzung Maßstäbe. Professionell ausgestattet, vorbereitet und durchgeführt unterscheiden sich die Formate des Behörden Spiegel von vielen anderen Online-Runden. Statt Wohnzimmerromantik wird eine Qualität wie beim Fernsehen geboten. Dadurch erfährt das Online-Format eine Wertigkeit, welche die inhaltliche Gestaltung positiv unterstützt.

Mit diesem Angebot rundet der Behörden Spiegel somit sein digitales Portfolio ab, das zudem noch aus einem wöchentlichen Newsletter auf Deutsch, den aktuellen Meldungen aus dem Bereich Verteidigung und Wehrtechnik auf der Homepage sowie dem Podcast “Voices in Defence” besteht. Gebündelte Informationen zu allen diesen digitalen Angeboten gibt es unter: www. behoerden-spiegel.de .

MwSt.)

Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch

Behörden Spiegel / Januar 2023 Seite 2 Inhalt

steht oder fällt. Die Rede ist vom Personal im Öffentlichen Dienst. Es sind die vielen Frauen und Männer, die im Büro oder auf der Straße das Zusammenleben in der Bundesrepublik ermöglichen und regeln. Doch kann diese Maschine auch ins Stottern geraten, wenn Teile des Personalkörpers fehlen oder gegen das Ganze

Fotoquellen Seite 1: Foto 1: BS/Frank Nürnberger Foto 2: BS/Frank Peter Foto 3: BS/FITKO Einer Teilauflage liegt eine Beilage der Technischen Akademie Wuppertal bei.

www.beteiligungsverwaltung.org Warum eigentlich Töchter? Tag der Beteiligungsverwaltung 28.02.–01.03.2023, Hamburg

BIC:

Helga Woll, gültige AnzeigenPreisliste Nr. 34/2022, Jahresabonnement (12 Ausgaben) 9,80 Euro (inkl. Porto und

Bankverbindungen Volksbank Köln Bonn eG BAN: DE25 3806 0186 3015 6470 18 BIC: GENODED1BRS Postbank IBAN: DE24 3701 0050 0022 6905 09

PBNKDEFF Geschäftsführung Helga Woll Vorsitz Herausgeber- und Programmbeirat Dr. August Hanning, Staatssekretär a. D. Reimar Scherz, Brigadegeneral a. D.

Spree Service und Beratungsgesellschaft

Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Kontakt

DEFENCE DAYS Heer Luftwaffe, Marine, CIR, Sanität und SKB

Satz

mbH, Berlin

Anschrift: Verlag/Redaktion/Anzeigenleitung 53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57 Telefon: 0228/970 97-0 E-Mail: verlag@behoerdenspiegel.de Altpapieranteil 100 Prozent Für Bezugsänderungen:

Aktuelles Öffentlicher Dienst

In die Zeit stellen – aber richtig

Novellierung des Beamtendisziplinarrechts des Bundes umstritten

(BS/Jörn Fieseler) Im geltenden Disziplinarklagesystem des Bundes dauern Disziplinarverfahren zur Entfernung aus dem Öffentlichen Dienst knapp vier Jahre. Deutlich zu lang, wenn es sich um Extremisten oder sogenannte Reichsbürger handelt, die die freiheitlich-demokratische

das

KNAPP

Burn Out-Gefahr

diese Beschäftigten möglichst schnell loswerden zu wollen. Doch der nun

Sicht zwar möglich, geht jedoch über das Ziel hinaus.

“Diese Personen stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und haben im Öffentlichen Dienst nichts zu suchen”, sagte unter anderem Roland Staude, Landesvorsitzender des DBB Beamtenbunds und Tarifunion in Nordrhein-Westfalen, nachdem im Dezember bekannt wurde, dass sich unter den Reichsbürgern Menschen befinden, die im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind oder waren.

Integrität wahren

Dieser Vorfall ist für die Bundesregierung das sprichwörtliche Wasser auf die Mühle, hat sie doch im Koalitionsvertrag festgehalten, Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem Öffentlichen Dienst zu entfernen, um die Integrität desselben sicherzustellen. Zugleich wirkte der Vorfall wie ein Brandbeschleuniger, der einer umfassenden Reform des Bundesdisziplinargesetzes ein jähes Ende setzte. Anstatt eine grundlegende Novellierung über zwei Jahre vorzubereiten und mit den relevanten Akteuren zu diskutieren, musste nun das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag rasch umgesetzt werden. Und wie immer, wenn etwas auf die Schnelle durchgeführt wird, sind Unmut und Widerstand entsprechend groß – wird doch nicht immer die beste Lösung gefunden.

Denn das federführende Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) plant nicht nur die Verschärfung bei der Entfernung aus dem Dienst in Zusammenhang mit Freiheitsstrafen, sondern auch die Abschaffung der Disziplinarklage zugunsten vo n umfassenderen Befugnissen der Disziplinarbehörden. Bislang ist die Disziplinarklage als kontradiktorisches Verfahren ausgestaltet. Das heißt, den Gerichten kommt eine eigene Disziplinargewalt zu. “Statt Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht erheben zu müssen, sollen die Disziplinarbehörden künftig sämtliche Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Zurückstufung, der Entfernung aus dem Dienstverhältnis und der Aberkennung des Ruhegehaltes durch Disziplinarverfügung aussprechen können”, heißt es in der Begründung eines Gesetzentwurfes, der auf der Webseite des BMI veröffentlicht ist.

Zugleich wird in dem Dokument eingeräumt, dass “eine weitere Beschleunigung der Disziplinarverfahren nur in sehr begrenztem Umfang und nur zulasten des Schutzniveaus der betroffenen Beamtinnen und Beamten möglich” sei, da der Einfluss des Bundes auf die Personalausstattung der Verwaltungsgerichte äußerst begrenzt sei. Deshalb “soll einem sorgfältigen, von einem MehrAugen-Prinzip geprägten behördlichen Entscheidungsprozess der Vorrang eingeräumt werden”.

Gründlichkeit vor Geschwindigkeit

Gerade für die Gewerkschaften ist diese Umstrukturierung des Verfahrens Stein des Anstoßes. “Auch wenn der DBB das erklärte politische Ziel der zügigen Ent-

fernung von Verfassungsfeinden aus dem Dienst ausdrücklich teilt, warnen wir vor “Schnellschüssen”, sagt Friedhelm Schäfer, Fachvorstand Beamtenpolitik und zweiter Vorsitzender des DBB Beamtenbunds und Tarifunion. Insbesondere der Eindruck einer Vorverurteilung von Beamtinnen und Beamten beziehungsweise der Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber den Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes sei von der Politik unbedingt zu vermeiden und sei in keiner Weise gerechtfertigt.

Noch deutlicher wird Rainer Wendt: “Angesichts der tatsächlichen Größenverhältnisse schießt die Bundesinnenministerin weit über das Ziel hinaus. Im Jahr 2021 sind wegen der Verletzung der Dienstpflicht “Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung” vier Beamte aus dem Dienst entlassen worden, in zwei weiteren Fällen wurde die Versorgung gekürzt”, nennt der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) die Zahlen aus der Disziplinarstatistik des BMI. “Angesichts von rund 190.000 Beamtinnen und Beamten im Bundesdienst sind dies 0,003 Prozent.” Deshalb sei es völlig unverhältnismäßig, für 100 Prozent der Beamtinnen und Beamten das Disziplinarrecht ändern zu wollen.

Grünes Licht vom BVerfG Verfassungsrechtlich ist die Abschaffung der Disziplinarklage jedoch möglich. In Baden-Württemberg ist diese bereits 2008 abgeschafft worden. Die dortige Regelung dient dem BMI für das eigene Vorhaben – quasi als Blaupause. Denn das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat bereits in einem Beschluss des Zweiten Senats vor drei Jahren als ersten Leitsatz festgehalten, dass es keinen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums gebe, wonach eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nur durch Richterspruch erfolgen dürfe.

Schließlich gelte es, das Berufsbeamtentum an sich zu schützen, nicht aber das gewachsene Beamtenrecht, so die Karlsruher Richter. Dem stehe auch die grundgesetzlich normierte Weiterentwicklung entgegen, “solange eine strukturelle Veränderung an den für Erscheinungsbild und

Funktion des Berufsbeamtentums wesentlichen Regelungen nicht vorgenommen wird”. Keine einheitliche Regelung Maßgeblich für die Bestimmung eines hergebrachten Grundsatzes ist der traditionsbildende Zeitraum. Dieser beginnt mit dem 18. Jahrhundert und endet mit der Weimarer Republik. Zwar hat es in Bayern schon seit 1805 eine Regelung gegeben, wonach eine Entlassung nur durch Richterspruch möglich war und auch aktuell ist, allerdings gab es in den anderen Klein- und Mittelstaaten unterschiedliche Regelungen, bei denen die Entlassungsentscheidung bei der Exekutive lag. Dabei war diese zum Teil Einzelnen, zum Teil aber auch einem Kollegialgremium übertragen, wobei Letzteres aus Vertretern der Exekutive und der Judikative zusammengesetzt war.

Im Laufe der Zeit sind zwar immer mehr Staaten dazu übergegangen, die Entlassung durch Richterspruch zu normieren, dennoch sieht das BVerfG darin kein eigenständiges Strukturprinzip. Vielmehr handele es sich um die Ausprägung des Lebenszeitprinzips. Dieses wiederum erfordere keinen Richtervorbehalt für Entfernungen aus dem Öffentlichen Dienst, wenn effektiver nachgelagerter Rechtsschutz sichergestellt sei, formulierten die Karlsruher Richter einen weiteren Leitsatz in ihrem Beschluss. Schließlich sei es primär nicht darum gegangen, dem Dienstvorgesetzten die Disziplinarbefugnis zu entziehen, “sondern darum, den Beamten vor einer willkürlichen Entfernung aus den Beamtenverhältnis zu schützen und deshalb zu verhindern, dass die alleinige und letztverbindliche Gestaltung in der Hand eines Einzelnen liegt”.

Zudem könne ein etwaiger unberechtigter Eingriff durch nachträgliche gerichtliche Überprüfung hinreichend effektiv korrigiert werden. “Auch sofern mit einem Disziplinarverfahren finanzielle oder statusbezogene Nachteile etwa im Hinblick auf mögliche Beförderungen verbunden sind, kann dem unter Eilbedürftigkeitsgesichtspunkten durch die Instrumente des einstweiligen Rechtsschutzes wirksam begegnet werden”, heißt es weiter in dem Beschluss.

Abweichende Meinung

Allerdings fassten die Richter des Zweiten Senats den Beschluss nicht einstimmig. So vertrat Richter Prof. Dr. Peter M. Huber eine andere Auffassung. Für ihn gebietet die institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums, dass im Disziplinarverfahren eine Entfernung aus dem Dienst nur aufgrund eines förmlichen, Unparteilichkeit und Fairness sichernden Verfahrens angeordnet werden darf. Schließlich biete erst die rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit die Gewähr dafür, dass das Berufsbeamtentum zur Erfüllung der ihm vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgabe beitragen könne, im politischen Kräftespiel eine stabile, gesetzestreue Verwaltung zu sichern.

Wirklich schneller?

Ob die geplanten Änderungen des BMI tatsächlich eine Verfahrensbeschleunigung bewirken, bezweifeln Schäfer und Wendt “Schließlich ist zu erwarten, dass die einzelnen Betroffenen ihrerseits Rechtsmittel gegen die Entlassung einlegen werden, was ein ebenso langes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, möglicherweise in mehreren Instanzen, erwarten lässt. Die Rechtskraft

einer Entlassung dürfte sich also lange hinauszögern, denn die Verwaltungsgerichte arbeiten nicht schneller, weil der Kläger wechselt”, so Wendt Einfacher ist daher der zweite Aspekt im Gesetzesvorhaben. Schon heute können Beamtinnen und Beamte aus dem Öffentlichen Dienst entfernt werden, wenn sie wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe ab einem Jahr verurteilt wurden. Dies soll nun verschärft werden. Künftig sollen Freiheitsstrafen ab sechs Monaten zur Entfernung aus dem Öffentlichen Dienst führen. Lösung aus dem Vergaberecht

Doch auch hier geht der Entfernung aus dem Öffentlichen Dienst erst ein Klageverfahren voraus, das sich über mehrere Instanzen und Jahre ziehen kann. Warum nicht analog zum Vergaberecht mit den Vergabekammern eine Bundesdisziplinarkammer bilden, die personell adäquat ausgestattet ist und in der die disziplinarrechtlichen Spezialkenntnisse gebündelt werden? Der gerichtliche Rechtsschutz bliebe davon unberührt. Auf diese Weise ließe sich nicht nur eine Verfahrensbeschleunigung, sondern auch ein zeitgemäßes Bundesdisziplinarrecht erreichen. Einen ähnlichen Vorschlag hat auch schon Prof. Dr. Huber ge m acht. Für ihn wäre die Einrichtung eines förmlichen Verwaltungsverfahrens mit prozeduralen Sicherungen wie der Beteiligung der übergeordneten D i sziplinarbehörde, eines unabhängigen Disziplinarführers oder -anklägers, eines Verwaltungsausschusses oder ein kontradiktorisches Verfahren mit besonderen Rechtsbeiständen denkbar. Entscheidend sei, Beamtinnen und Beamte vor willkürlicher Entlassung und ihren Vor- und Nachwirkungen effektiv zu schützen.

Ist dieser Gesichtspunkt gewahrt, kann das Disziplinarverfahren in die aktuelle Zeit gestellt werden.

(BS/sr) Ein Studie von Verdi stellt die schwierige Personalsituation in der Sozialen Arbeit dar. Die Ergebnisse sind dabei so besorgniserregend, dass sie bereits vor der Veröffentlichung für Aufsehen sorgen. Diesen Ergebnissen zufolge sind sämtliche Bereiche der Sozialen Arbeit seit Beginn der Pandemie überlastet.

77 Prozent der Befragten gaben an, dass sie unter diesen Bedingungen nicht bis zur Rente weiterarbeiten könnten. Bei den Kindertagesstätten lag der Wert mit 86,5 Prozent noch einmal höher. Das ist auch kein Wunder: Immerhin geben 60 Prozent der Befragten an, häufig oder sehr häufig an ihre Leistungsgrenze zu geraten. Laut einem Personalcheck von Verdi fehlen allein in den Kindertagesstätten 175.000 Fachkräfte. Es muss also dringend an einer Lösung gearbeitet werden.

Bürokratieabbau

(BS/sr) Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) hat seinen Jahresbericht für das Jahr 2022 mit dem Titel “Bürokratieabbau in der Zeitenwende – Bürger, Wirtschaft und Verwaltung jetzt entlasten” veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass der Erfüllungsaufwand für neue Gesetze um knapp 6,7 Mrd. Euro gestiegen ist und damit deutlich höher ausfällt als in den letzten Jahren. Zwar entfallen 90 Prozent dieser Steigerung auf die Erhöhung des Mindestlohns, dennoch sieht der NKR-Vorsitzende Lutz Goebel den negativen Trend, als bedenklich an.

Lichtblick bei der Entbürokratisierung sei die Einführung des Digitalchecks. Demnach müssen alle Bundesministerien seit Januar 2023 ihre Gesetzentwürfe digitaltauglich gestalten. Der NKR prüft dann, ob und inwiefern Vollzugs- und Digitalisierungsfragen in der Gesetzgebung von vornherein mitgedacht wurden. An der Überbelastung von Bürgern, Unternehmen und Staat ändert sich dadurch allerdings ni c hts. Deswegen plädiert der NKR wiederholt dafür, dass die Bundesregierung ihrer Ankündigung eines Bürokratieentlasungsgesetzes Taten folgen lässt. Weitere Inhalte des Jahresberichts sind Thema auf Seite 21 dieser Ausgabe.

Verfassungsgericht sagt Nein!

Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde des Landes Berlin und der TdL (BS/sr) Kurz vor Weihnachten wies das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eine Beschwerde des Landes Berlin und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gegen zwei Urteile des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) zurück. Grund für die Abweisung der Beschwerde war, dass sich das Land Berlin als Beschwerdeführer nicht auf die im betroffenen Fall anfallenden Rechte und Grundrechte berufen kann und die Arbeitgebervereinigung nicht beschwerdebefugt ist. Zudem hätte sie den Inhalt der tarifvertraglichen Regelung zunächst vor den Fachgerichten klären lassen müssen.

Die beiden Urteile des BAG um die es in der Beschwerde ging, haben die höhere Eingruppierung vieler Beschäftigter nach dem Tarifvertrag der Länder (TVL) zur Folge. Dadurch entsteht laut TdL eine erhebliche Auswirkung auf die Landeshaushalte. Daher will die TdL laut ihrem Vorsitzendem Dr. Andreas Dressel, hamburgischer Finanzsenator, nun sorgfältig prüfen und entscheiden, welche Konsequenzen aus der Entscheidung zu ziehen sind.

W e itaus positiver wurde die Entscheidung des BVerfG von

der Gewerkschaft Verdi aufgenommen. Stellvertretende verdi Vorsitzende Christine Behle sieht die Entscheidung als positives Signal für den Schutz der Tarifautonomie, die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Gewerkschaften vor staatlichen Eingriffen schützen soll. Mit dieser Aussage zieht Behle einen Bogen zur Begründung des BVerfG-Urteils. Denn unter Punkt eins der Begründung verweist das Gericht auf den Umstand, dass Länder keine vom Staat distanzierte Einrichtung seien und es nicht im Einklang mit den Grundrechten

sei, wenn der Grundrechtsschutz die öffentliche Hand begünstige.

Im Falle der TdL sagt das BVerfG, dass diese nicht beschwerdebefugt sei, weil die Entschei dungen des BAG sie nicht unmittelbar adressiert hätten. Die Möglichkeit eines Beschwerdeverfahren gelte nur für die Prozessparteien. Zudem sei mit der sofortigen Beschwerde beim BVerfG nicht der normale Rechtsweg eingehalten worden, der zur Korrektur von geltend gemachten verfassungsverletztenden Entscheidungen beitragen könne.

Behörden Spiegel www.behoerdenspiegel.de Berlin und Bonn / Januar 2023

Grundordnung ablehnen. Entsprechend richtig ist

Vorhaben der Bundesregierung,

offengelegte Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Innern macht dies aus verfassungsrechtlicher

Die Verfahren zur Entfernung aus dem Öffentlichen Dienst dauern zu lange und die aktuell geplanten Änderungen verschieben den Prozess lediglich an eine andere Stelle in der Kette, sparen also nicht unbedingt Zeit.

Foto: BS/geralt, pixabay.com

Im Vergleich zu klassischen Stellenausschreibungen und ähnlichen Personalgewinnungsmaßnahmen führt die Direktansprache von potenziellen Mitarbeitenden häufiger zu positiven Rückmeldungen. Während große Unternehmen in Deutschland bereits erfolgreich von Direktansprache im Bewerbungsprozess Gebrauch machen, greifen öffentliche Arbeitgeber jedoch nach wie vor überwiegend auf althergebrachte Methoden wie Ausschreibungen und Anzeigen auf Online- und Printkanälen zurück. Keppeler sieht in der Direktansprache als zusätzliches Werkzeug für die Personalgewinnung auch für den öffentlichen Sektor Potenzial – besonders dann, wenn die eigene Arbeitgebermarke weniger sichtbar sei als die von Wettbewerbenden auf dem Arbeitsmarkt vor Ort.

Die passenden Talente Der Direktansprache von potenziellen Mitarbeitenden gehen teilweise aufwendige Rechercheprozesse voraus. Um passende Fach- und Führungskräfte auf Social-Media-Job-Plattformen zu identifizieren, wird häufig eine Vielzahl an Daten ausgewertet. Bereits auf dem Markt verfügbare Software-Angebote, die zum Teil auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren, können hier Abhilfe schaffen. Natürlich könne die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden auf Plattformen wie Xing, LinkedIn etc. auch ein Mensch übernehmen, erläutert Keppeler. Die KI könne allerdings in kürzerer Zeit viel mehr Daten verarbeiten und sei damit deutlich effizienter. Habe man dann geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die ausgeschriebene Stelle gefunden, so könne man mit der Direktansprache ebenjener beginnen.

Die kürzlich veröffentlichte Studie “Erfolgsfaktoren für die KIgestützte Personalgewinnung von Fach- und Führungskräften bei öffentlichen Arbeitgebern” (KISSStudie) von Keppeler und Jana Borchert zeige, dass es bei der Auswahl geeigneter Kandidaten

war bereichernd, so motivierte Menschen in der Verwaltung kennenzulernen und auch die eigene Arbeitsweise reflektieren zu können”, beschreibt ein Teilnehmender eines privaten Unternehmens die Erfahrung bei pioneer4Brandenburg (kurz pioneer4BB). Mit seiner Tandempartnerin aus dem Ministerium verbindet ihn das Engagement, etwas ausprobieren und verändern zu wollen. In seinem Unternehmen wird Agilität bereits großgeschrieben – seit der wechselseitigen Hospitation weiß er, wie und warum die Umstellung auf eine solche Arbeitsweise in der Verwaltung so herausfordernd ist.

Direkt pilotieren, um schnell zu lernen

Wie es trotzdem gelingen kann, zeigt das Programm selbst: Der Weg von der Idee bis zur Abschlussveranstaltung mit der Ergebnispräsentation der Tandems dauerte insgesamt nur ein Jahr. Der wichtigste Erfolgsfaktor war dabei der Rückhalt der Führungskräfte, die Maria Anna Kehrer, Referentin für Organisationsinnovation im MLUK, bei der Umsetzung der Idee unterstützten. Als sie ihrem Abteilungsleiter die Eckdaten des Konzept Ende 2021 vorstellte, “hatten wir das gemeinsame Ziel, eine möglichst abstimmungsarme und niedrigschwellige Umsetzung zu ermöglichen. Das ist uns für den Pilotdurchgang bei allen Schwierigkeiten gut geglückt”. Durch die Begrenzung auf eine wechselseitige, jeweils dreimonatige Hospitation brauchte es keine Arbeitnehmerüberlassung; alle

Aktiv suchen statt ausschreiben und hoffen

Wie Direktansprache und KI den Bewerbungsprozess verändern

einen

einen positiven Zusammenhang zwischen der Einschätzung der KI und der von Führungspersonal gebe, so der Assistenzprofessor. KI könne bei der Identifikation passender Profile unterstützen und diesen Prozess maßgeblich beschleunigen. Doch nicht nur das. Anhand bereits gefundener passender Kandidaten könne KI weitere ähnliche Profile identifizieren, Alternativen empfehlen oder eine Prognose zur Eignung erstellen. Auch für die Wechselbereitschaft einer Person könnten die Anwendungen Einschätzungen anstellen. Ein kürzlich aktualisiertes Profil, ein neues Profilbild, die Dauer der Beschäftigung beim aktuellen Arbeitgeber oder die Tatsache, ob in der nahen Vergangenheit vermehrt Stellenanzeigen angeschaut wurden, könnten Rückschlüsse auf die Umzugsbereitschaft und Wechselwilligkeit zulassen.

Für Menschen sei es relativ schwierig, dies anhand der Profile eines Nutzers zu erschließen, so Keppeler. Für KI hingegen sei es ein Leichtes, die Vielzahl an Informationen zu erheben und zu verarbeiten.

KI als Werkzeug

Bei all den Vorteilen, die KI für die Personalgewinnung bereitstellt, bleibt sie jedoch als Werkzeug zu betrachten. “Es geht nicht darum, den Recruiter zu ersetzen, sondern zu unterstützen”, betont Keppeler. Außerdem: “KI-Anwendungen sind kein Ersatz für eine zunehmende Professionalisierung im Bereich Personalgewinnung und Personalmanagement, wie sie insbesondere auch für die öffentlichen Organisationen gefordert wird. Die Rolle von KI als Arbeitswerkzeug gewinnt aber zunehmend an Bedeutung – die Nutzung birgt Chancen wie Ri-

in

siken.” Zu den Risiken gehört beispielsweise Diskriminierung durch die KI. Doch auch Menschen könnten eine verzerrte Wahrnehmung haben und diskriminieren, gibt Keppeler zu bedenken. “Wir müssen diese Zustände gegeneinander abwägen, nicht die KI gegen den Idealzustand”, fordert er. Der Assistenzprofessor warnt, der Einsatz von KIAnwendungen könne manche Zielgruppen von Bewerbenden abschrecken. Die KISS-Studie zeige, dass Fach- und Führungskräfte im Durchschnitt eher mit Aversion regierten, wenn sie erführen, dass sie mithilfe von KI ausgewählt worden seien. Insbesondere weibliche Fach- und Führungskräfte reagierten in solchen Fällen signifikant seltener mit Interesse auf Direktansprache. Bei der Pilotierung von KI-Anwendungen seien daher nicht nur deren Ergebnisse entscheidend, sondern auch deren Wahrnehmung unter den Nutzenden.

Er rät dazu, vorab zu testen, wie Personen auf den Einsatz von KI reagierten, da sonst die negative Wahrnehmung unter Nutzenden und Betroffenen die Effizienzvorteile beim Einsatz eliminieren könne. “Gesamtgesellschaftlich scheint es erforderlich, mehr proaktiv über die Ziele, den Nutzen und den Umfang von KIAnwendungen kommunizieren, um deren Bedenken zu begegnen. Medien und Bildungseinrichtungen könnten sich zudem vermehrt und differenziert mit den Themen‚ Chancen und Risiken von KI-Anwendungen auseinandersetzen”, so Keppeler

Erst der Anfang Auch Dr. Tobias Bringmann Geschäftsführer der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbands Kommunaler Unter-

Immer häufiger kontaktieren Arbeitgeber von sich aus mögliche Bewerberinnen und Bewerber. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, Social-Media-JobPlattformen nach geeigneten Fach- und Führungskräften zu durchsuchen. Foto: BS/fotomek, stock.adobe.com

nehmen (VKU), empfindet Direktansprache von Bewerbern sowie KI-gestützte Personalgewinnung als Chance. Bislang nutzten insbesondere große Mitgliedsunternehmen des Verbands die Methoden der Direktansprache unterschiedlich intensiv. Man wolle den Wandel zur vermehrten Nutzung mit innovativen Methoden anstoßen bzw. vorantreiben. Mit Blick auf die Nutzung von KI bei der Direktansprache erklärt der Geschäftsführer: “Wir stehen noch am Anfang. Insofern ist es wichtig, dass kommunale Unternehmen jetzt praktische Erfahrungen sammeln. So können die Unternehmen für sich die genauen Potenziale, Hürden und Einsatzfelder identifizieren.” Er empfiehlt: “Unternehmen sollten gegenüber den Kandidatinnen und Kandidaten mit Details über den Einsatz der KI, die überhaupt erst den Kontakt ermöglicht, verantwortungsvoll umgehen. Menschen wollen von Menschen gefunden werden, nicht von Algorithmen oder Programmen. Man muss nicht alle Tricks verraten, die zum Erfolg

führen.” Obwohl der Einsatz von KI in der Direktansprache von Talenten vielversprechende Möglichkeiten mit sich bringt, hängt es vom Unternehmen und den ausgeschriebenen Stellen ab, ob die Nutzung tatsächlich gewinnbringend ist. Für die Stadtwerke Heidelberg GmbH beispielsweise scheint die KI-gestützte Personalgewinnung inklusive Direktansprache von Fach- und Führungskräften derzeit noch zu aufwendig. Im Rahmen der KISS-Studie wurden für drei offene Stellen bei den Stadtwerken mittels KI Talente identifiziert. Dabei wurden für die Zwecke der statistischen Analyse in der Studie rund 2.000 Kandidaten angeschrieben, während sonst in der Direktansprache sehr gezielt einige wenige Personen angesprochen werden. Am Ende haben sich unter den direkt angesprochenen Personen nicht viele geeignete Bewerber gefunden, heißt es von den Stadtwerken. Eine Stellenbesetzung rein über die KI habe es nicht gegeben. Jedoch sei ein Bewerber über die KI angeschrieben worden, der

pioneer4BB

Veränderung einfach machen

(BS/Stefanie Klein/Dr. Franka Grünewald*) Als eines der ersten Bundesländer hat Brandenburg ein Hospitationsprogramm zwischen einem Ministerium, der Wirtschaft und gemeinnützigen Organisationen umgesetzt. Inspiriert von Work4Germany arbeiteten im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) drei interdisziplinäre Tandems über ein halbes Jahr an konkreten Projekten.

relevanten internen und externen Stellen wurden frühzeitig eingebunden und man einigte sich auf eine orts- und zeitflexible Zusammenarbeit, um eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts zu gewährleisten.

Gegenseitiger Perspektivwechsel

Diese Flexibilität und ein begleitendes Weiterbildungs- und Austauschprogramm bildeten den Rahmen für die Arbeit der Tandems an verschiedenen Projekten in den jeweiligen Referaten. Entstanden sind ein Leitfaden für die Umsetzung von Bürgerbeteiligungsverfahren, ein überarbeiteter Personalgewinnungsprozess sowie Ansätze, um die Zusammenarbeit in einem Referatsteam strategischer und effizienter auszurichten. Durch den Blick von außen erhielten die Verwaltungsmitarbeitenden Impulse für eine andere Herangehensweise, während die Unternehmen die BlackBox “Verwaltung” und deren Herausforderungen besser verstehen lernten.

Im Alltag Raum schaffen Pioneer4BB schafft einen Experimentierraum und ist eine Plattform für den Austausch, sodass direkte Impulse für den

Interdisziplinäre Tandems entdecken im Hospitationsprogramm “pioneer4BB” gemeinsam neue Arbeitsweisen. Foto: BS/DigitalAgentur Brandenburg

Wandel hin zu einer lernenden, digitalen und bürgerfreundlichen Verwaltung entstehen und direkt in der Verwaltungsstruktur wirken konnten. Dies zeigt auch die begleitende Evaluation der DigitalAgentur Brandenburg (DABB), die als Kooperationspartnerin von Anfang an mit dabei war. Dabei lässt sich die wichtigste Erkenntnis aus dem Pilotdurchlauf

nicht mit Zahlen beschreiben: Pioneer4BB zeigt, dass Veränderung möglich ist und dass in kurzer Zeit praktische Lösungen entstehen können oder diese bereits vorhanden sind. Durch die Vernetzung und den Austausch ergeben sich neue Handlungsräume und die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeberin steigt, wenn entstandene Ideen umgesetzt werden.

Transformation? Einfach machen!

“Pioneer4BB ist die vielleicht beste Chance, schnell ins Tun zu kommen”, beschreibt Maria Anna Kehrer die größte Stärke des Programms: “Angesichts des drohenden Fachkräftemangels braucht es Lösungen, die am Kern und den wirklichen internen Bedarfen ansetzen und das kann pioneer4BB leisten. Für den nächsten Durchgang haben wir uns auf die Fahne geschrieben, den Dialog im Haus noch stärker in den Blick zu nehmen, damit das Programm einen noch größeren Mehrwert erzeugt.” Parallel dazu arbeitet die DigitalAgentur daran, den Transfer in andere Ressorts in Brandenburg sowie in Kommunen zu ermöglichen. “Wir stoßen natürlich häufig auf ähnliche Bedenken. Das Gute ist:

Für einen Großteil davon haben wir bereits Lösungen entwickelt. Und auch an Interessenten mangelt es nicht – weder im Ministerium noch in den Unternehmen. Am Ende kommt es vor allem auf die Führungskräfte an, die solche Ideen mittragen”, fasst Maria Anna Kehrer zusammen.

Gemeinsam statt im stillen Kämmerlein

Neben Studien, die den Mehrwert von Austauschprogrammen wie Work4Germany aufzeigen, wirkt auch der föderale Austausch bestärkend. Bereits zum Beginn von pioneer4BB suchte das MLUK den Kontakt zu anderen Bundesländern, von denen einige sich ebenfalls auf den Weg gemacht haben. Auch wenn sich die Ansätze vom Konzept her unterscheiden, stellen sich vielfach die gleichen Fragen. Dazu gehört auch die Herausforderung, das Programm langfristig aufzustellen und den Betrieb zu gewährleisten. Ein Austausch und das Teilen von Best Practices und vorhandenen Konzepten hat sich als sehr gewinnbringend herausgestellt. “Gemeinsam mit der DigitalAgentur schauen wir gerade, wie eine Verstetigung über die Häuser hinweg möglich wird und wie die Lernerfahrungen

sich zuvor bereits proaktiv auf die Vakanz beworben hatte.

Eine Frage der Ressourcen Grund für dieses ernüchternde Ergebnis könnten die Vakanzen gewesen sein. Es handelte sich hier um sehr spezielle Ausschreibungen für besondere Fachkräfte mit technischem Hintergrund. Monteure, Handwerker o. Ä. seien auf den Online-Portalen jedoch weniger zu finden und ein Einsatz von KI bei der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in diesem Fall daher wenig sinnvoll, so die Einschätzung vonseiten der Stadtwerke.

“Der Einsatz von KI kann bei einzelnen exponierten Vakanzen durchaus Sinn machen. Der Betreuungsaufwand ist recht hoch und die Erwartungshaltung der Kandidaten, was Reaktionszeit usw. betrifft, innerhalb einer durchschnittlichen Personalabteilung kaum realisierbar. Ebenso sind die Lizenzkosten diverser Anbieter sehr hoch und unflexibel”, heißt es.

Direktansprache wie auch der Einsatz von KI bei der Suche nach Fach- und Führungskräften verändern den Bewerbungsprozess. Sie helfen, geeignete Talente zu finden und können Personalverantwortliche entlasten. Gerade bei öffentlichen Arbeitgebern besteht noch viel Luft nach oben, wenn es darum geht, diese Möglichkeiten zu nutzen – auch wenn im Einzelfall abzuwägen bleibt, ob KI-Anwendungen bei der Suche von Talenten hilfreich sind. “Aus meiner Sicht kann der Einsatz von KI bei der Direktansprache einen Wettbewerbsvorteil darstellen”, zieht Keppeler ein Fazit aus der KISS-Studie. Auch andere empirische Studien, die sich mit KI-Anwendungen in Organisationen beschäftigten, kämen in Bezug auf Effizienzsteigerung durch KI sowie Aversion gegen diese zu ähnlichen Ergebnissen. Keppeler lädt ein, KI zu testen, z. B. auch mit wissenschaftlicher Begleitung, und den Einsatz auf Faktenbasis zu evaluieren – nicht nur im Personalbereich, sondern auch darüber hinaus.

weitergetragen werden können”, berichtet Maria Anna Kehrer. Rückblickend mündete die Pilotierung eines bis dahin völlig neuen Formats auch für Maria Anna Kehrer und ihr Team in einer sehr steilen Lernkurve. “Es war eine Reise durch verschiedene Welten, bei der engagierte Personen aufeinandertreffen, sich untereinander vernetzen und gemeinsam neue Arbeitsweisen entdecken. Wir hatten auch einige Hürden zu überwinden und mit dem Blick in die Zukunft würde ich mir wünschen, dass sich mehr Führungskräfte auf die Reise machen. Und erkennen, dass sie viel gewinnen, wenn sie ihren Mitarbeitenden die Chance geben, sich und neue Dinge auszuprobieren und in die eigene Organisation zu übertragen. Ich durfte das bei pioneer4BB tun und bin mir sicher – nur mit Mut und Eigenmotivation, ist Veränderung möglich!”

Sie möchten ein Programm initiieren und sich austauschen? Maria Anna Kehrer und ihr Team helfen: pioneer4bb@mluk.brandenburg.de

Weitere Informationen finden sich unter: https://mluk.brandenburg. de/mluk/de/aktuelles/ arbeiten-im-ministerium/ hospitationsprogramm oder: www.digital-agentur.de/ schwerpunkte/methodender-digitalen-transformation/ pioneer4bb-transfer

* Stefanie Klein ist Regionalleiterin bei der DABB. Dr. Franka Grünewald ist Bereichsleiterin für Methoden der digitalen Transformation bei der DABB.

Behörden Spiegel / Januar 2023 Seite 4 Aktuelles Öffentlicher

Dienst

“Es

(BS/Ann Kathrin Herweg) “Es gibt

Trend zur Direktansprache –

den USA, aber auch in Deutschland.” Dr. Florian Keppeler, Assistenzprofessor am Crown Prince Frederik Center for Public Leadership in Dänemark, beobachtet in der Personalgewinnung derzeit eine Abkehr vom Prinzip “ausschreiben und hoffen”. Statt traditioneller Prozesse, in denen sich Talente bewerben, suchen Arbeitgeber mehr und mehr proaktiv nach Fachund Führungskräften. Künstliche Intelligenz kann diese Suche vereinfachen – birgt aber gleichzeitig Risiken.

“Die Polizei und auch die Bundeswehr sind immer noch ein Spiegelbild der Gesellschaft”, diagnostiziert der Oberst der Reserve und Professor für Allgemeine Verwaltung an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NordrheinWestfalen (HSPV NRW Prof. Dr.) Patrick Sensburg. Analog zu Extremismus und Radikalisierungstendenzen in der breiten Bevölkerung seien derartige Haltungen deshalb auch in den Streitkräften zu erwarten. Allerdings dürfe man aus diesem Umstand kein generelles Extremismus-Problem rekurrieren. Nichtsdestotrotz gelte es, extremistische Tendenzen ernst zu nehmen. Deshalb bestünde eine hohe Wachsamkeit gegenüber extremistischen Bestrebungen in den Streitkräften. Folgerichtig macht Sensburg deutlich: “Wer Uniform trägt, muss mit seiner ganzen Persönlichkeit und seinem Verhalten unzweifelhaft deutlich machen, dass er für die freiheitlich demokratische Grundordnung einsteht.”

Null-Toleranz-Strategie

Mit der Novellierung des Bundesdisziplinarrechts (siehe Seite 3), würde sich auch das Verfahren zum Dienstausschluss von Soldatinnen und Soldaten, die an extremistischen Umtrieben beteiligt seien, bedeutend wandeln. Der Oberst der Reserve steht konsequenteren Maßnahmen offen gegenüber. “Aus meiner Sicht sind die Konsequenzen bei erkannten Extremisten noch nicht hart genug.

Entlassung ohne Gerichtsverfahren

Reform soldatenrechtlicher Vorschriften soll Verfahren beschleunigen (BS/jb) Seit Jahren verpflichtet sich die Truppe zu einer Null-Toleranz-Strategie bei Extremismus, dennoch werden immer wieder Vorfälle publik. Kann dem durch einen neuen Entlassungsstandard Einhalt geboten werden?

Bundeswehr, noch erfolgreicher gegen Extremismus in den eigenen Reihen zu ermitteln.

Kompetent und sensibel

Einzelfälle dürfen nicht den Ruf von tausenden treu dienenden Sicherheitskräften beschädigen”, so Sensburg Diese Bemühungen reihen sich in einen Maßnahmenkatalog ein, welchen sich das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) unter dem Stichwort Null-Toleranz-Strategie selbst auferlegt hat. Seit 2017 müssen sich angehende Soldatinnen und Soldaten einer Einstellungsprü-

fung unterziehen. Personen, die aufgrund von Extremismus oder Gewaltdelikten bereits behördlich in Erscheinung getreten sind, ist der Weg in die Bundeswehr versperrt.

Zwei Jahre später richtete das BMVg eine zentrale Koordinierungsstelle für Extremismusverdachtsfälle (KfE) ein. Ihr Auftrag ist es, der Leitung des Ministeriums und der Öffentlichkeit ein möglichst vollständiges Lagebild

Mit fünf Punkten zu mehr Schutz?

Kritik am KRITIS-Dachgesetz (BS/bk) Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, den Sabotageakten gegen die Deutsche Bahn und dem immer noch nicht geklärten Anschlag auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream steht das Thema Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) oben auf der Tagesordnung. Nun hat die Bundesregierung die Eckpunkte für ein KRITIS-Dachgesetz beschlossen, welches den physischen Schutz in den Mittelpunkt stellt. Expertinnen und Experten zeigen sich zwar erfreut, dass das Thema angegangen wird, dennoch gebe es einige Punkte, die mangelhaft seien.

“Wir müssen die Krisenresilienz in allen Bereichen stärken. Deshalb schaffen wir mit dem KRITIS-Dachgesetz erstmals eine bundesgesetzliche Regelung zum physischen Schutz Kritischer In-frastrukturen”, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Papier. Das Gesetz hat fünf Ziele. Die Ziele umfassen: 1. KRITIS klar identifizieren, 2. Bedrohungslage und Risiken besser erkennen, 3. Schutzniveau verbindlich erhöhen, 4. Störungen des Gesamtsystems erkennen und beheben und 5. einen institutionellen Rahmen schaffen.

Warum mehrmals definieren?

So soll die bestehende Bestimmung, was zu KRITIS gehört, ergänzt und eine genaue Definition durchgeführt werden. Dr. HansWalter Borries, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI), wundert sich über diesen Punkt: “Es gibt von BBK, BSI und den Ländern schon Definitionen von KRITIS. Warum wird es als wichtigster Punkt betrachtet, diese abermals zu definieren?” Zudem fragt er sich, warum der neue Sektor “Siedlungsabfallentsorgung” nicht genannt wurde. Vorfälle sollen im Rahmen eines einzuführenden “zentralen Störungs-Monitorings” gemeldet werden. Auch das sieht das Eckpunktepapier vor. Daraus soll ein Gesamtüberblick über eventuelle physische Schwachstellen beim Schutz von KRITIS ermöglicht werden. Manuel Atug, Sprecher der AG KRITIS, kritisiert in einem Deutschlandfunk-Interview, dass bei der Erstellung des Eckpunktepapiers keine zivilgesellschaftlichen Akteure miteingebunden worden sei, obwohl dies im Koalitionsvertrag angekündigt worden sei. Zudem befürchtet er, dass

durch die Erstellung eines weiteren Lagebilds ein weiterer “Stuhlkreis” aufgemacht worden sei und es zu einer Verantwortungsdiffusion kommen könne. Es müsse auch geklärt werden, wie die Länder miteingebunden würden, die für den Katastrophenschutz zuständig seien. Dem kann sich Borries anschließen. Er macht sich dafür stark, dass das “KRITIS-Lagebild” in ein bestehendes Lagebild eingearbeitet werden sollte. So gebe es weniger Schnittstellen, an denen Informationen verloren gehen könnten.

Es braucht mehr als nur Papier Des Weiteren sieht das Eckpunktepapier die Durchführung von regelmäßigen Risikobewertungen und Mindestvorgaben für Betreiber von KRITIS für den Bereich der physischen Sicherheit vor. Borries sieht dabei die Gefahr, dass mit den Risikoanalysen nur mehr Papier produziert werde. “Diese werden aus Kostengründen und Bequemlichkeit eventuell nicht umgesetzt. Zurzeit werden Sicherheitskonzepte z. B. beim Arbeitsschutz oder IT-Sicherheit nicht vollständig umgesetzt. Hier wäre eine gesetzliche Konsequenz zur Umsetzung im KRITIS-Dachgesetz sinnvoll.”

Schlussendlich soll das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur “übergreifenden zuständigen Behörde für den physischen Schutz Kritischer Infrastrukturen ausgebaut”werden. Dies sei zu begrüßen, sagt der stellvertretende BSKI-Vorsitzende. “Wichtig wären ein Ausbau und eine klare Definition zur Zusammenarbeit von BBK und dem BSI, welches insgesamt ausgebaut werden sollte, um Kohärenz beim Cyber-Schutz und beim physischen Schutz von Kritischen Infrastrukturen zu erreichen.”

Atug bemängelt insgesamt, dass das Eckpunktepapier nicht das liefere, was gebraucht werde. Er befürchtet, dass viel CompliancePapier und viel Bürokratie produziert würden. Daraus entstünden aber wenige konkrete Maßnahmen.

Wenn das Dachgesetz wirklich zum Schutz von KRITIS beitragen soll, erwartet er mehr als eine Identifikation und eine Einführung von einheitlichen Mindestvorgaben. Es kommt etwas auf die Betreiber zu

Etwas wohlwollender betrachtet Borries das Eckpunktepapier in der Gesamtschau: “Die Grundidee ist gut, aber es gilt zu schauen, wie konkret das Gesetz wird und wie umsetzbar es sein wird. Wahrscheinlich wird die Umsetzung viele Fachleute in den aufgeführten KRITIS-Sektoren benötigen, die sich mit dem neuen Aufgabenbereich auch verstärkt um die physische Sicherheit der Unternehmen kümmern. Vermutlich werden viele neue Dokumente/Konzepte entstehen, die und nicht umgesetzt werden, wie es jetzt schon der Fall ist. Da sollte der Gesetzgeber gegensteuern und die konsequente Umsetzung unter einer Fristsetzung (zum Stichtag x) fordern.”

Generell sieht Borries bei der Einführung eines Dachgesetzes viel auf die kommunalen Unternehmen zukommen. “Ich vermute, dass die Unternehmen gerade in der Anfangszeit sehr zu kämpfen haben. Vielleicht wissen die Unternehmen nicht, dass sie KRITIS-Sektor bzw. ein KRITIS-Betreiber sind bzw. geworden sind. Dann müssen sie sehr schnell eine Risikoanalyse und ein Notfallkonzept vorweisen. Woher die zuständigen Fachkräfte kommen sollen, die im Unternehmen Ansprechpartner und Verantwortlicher für Notfälle sein sollen, bleibt mir auch ein Rätsel.”

von den extremistischen Bestrebungen in der Bundeswehr zu zeichnen. Ein Blick in die so gewonnenen Daten offenbart eine kontinuierliche Steigerung der Meldezahlen in den letzten Jahren. Im Berichtsjahr 2021 wurde in insgesamt 1.452 Verdachtsfällen gegen mutmaßliche Extremisten ermittelt. Dabei wurden 688 Fälle neu aufgenommen. 2020 wurden noch 574 Fälle neu aufgenommen. Auch die Anzahl der erkannten Extremisten stieg im Vergleich zum Vorjahr 2021 um vier Personen auf elf an. Die Bedeutung des Themas wird anhand dieses Umstandes offenbar. Daher weitete das BMVg die Beorderungs- und Heranziehungssicherheitsüberprüfung zum 01.10.2022 auf Reservisten aus. Darüber hinaus intensivierte und erweiterte das Ministerium die Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen zum selben Datum.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Dr. Eva Högl, mahnt darüber hinaus an, die Verfahren – ob dienstrechtlich oder strafrechtlich – zu beschleunigen. Besonders bei den Truppendienstgerichten zögen sich die Verfahren bisweilen über Jahre. Es sei deshalb angezeigt, die Stellen mit dem nötigen Personal auszustatten. Rund ein Viertel der Richterstellen sei nicht besetzt. Auch die Wehrdisziplinaranwaltschaft, welche die Verfahren führe, müsse personell besser ausgestattet werden.

Des Weiteren kündigt das BMVg an, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) personell aufzubauen. Die zusätzlichen personellen Mittel sollen der Ermittlungsarbeit und der Zerschlagung etwaiger rechtsextremer Netzwerke dienen. Auf diese Weise ertüchtige man die

Praktische Digitalisierung

Zwar verneint Sensburg, sowohl ein kulturelles als auch ein strukturelles Extremismus-Problem innerhalb der Sicherheitsbehörden, er mahnt aber an, dass aus dem notwendigen Teamgeist keine Schweigekultur erwachsen dürfe. Folgerichtig verlangt er, bereits bei der Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten gegen Extremismus zu sensibilisieren. Auch die Wehrbeauftragte pocht auf den Ausbau bildungspolitischer Kompetenzen. “Die politische Bildung muss ganz oben auf der Tagesordnung stehen, denn hier hat die Bundeswehr die Chance, Rechtsextremismus zu erkennen und entgegenzuwirken.”

Das BMVg teilt diese Ansicht. Insbesondere die Disziplinarvorgesetzten nimmt es in die Pflicht, extremistische Tendenzen zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Seminare, Fortbildungen und Unterricht in politischer Bildung erachtet das Ministerium als geeignete Mittel, um die Wahrnehmung sowie die Resilienz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf Extremismus zu schärfen.

Vernetzt denken, vernetzt arbeiten

Digitale Kollaborationstools werden in der Arbeitswelt immer wichtiger. Große Organisationen – egal ob in der Verwaltung, der Wirtschaft oder bei den Streitkräften – können aber einige der bekannten Tools aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht nutzen. Gemeinsam mit der Bundeswehr entwickelt die BWI geeignete Lösungen für eine bessere digitale Zusammenarbeit. Und liefert so einen wichtigen Beitrag für den Fortschritt und zur Modernisierung des Staates.

Aufgrund von Homeoffice, flexiblen Arbeitsmodellen und mobilen Endgeräten wird die Arbeitswelt immer dezentraler und digitalisierter. Gleichzeitig entwickeln sich vernetztes Denken und neue, bereichsübergreifende Formen der Zusammenarbeit zu wesentlichen Erfolgsfaktoren. Einheitliche und intuitiv bedienbare Kollaborationstools und -plattformen gewinnen daher immer stärker an Bedeutung. Als Digitalisierungspartner und Innovationstreiber der Bundeswehr entwickelt die BWI sichere und souveräne Lösungen, mit denen die Streitkräfte ihre Angehörigen ortsunabhängig miteinander vernetzen können. Dabei betrachten wir etablierte Standards und entwickeln für die besonderen Anforderungen der Bundeswehr passgenaue Anwendungen.

Groupware Bw: Gemeinsame Plattform ersetzt Insellösungen

Der Kollegin fix ein paar Infos per Chat schicken, mit dem Kollegen Dateien teilen oder Online-Meetings mit geteiltem Bildschirm abhalten – bis vor Kurzem war das für Angehörige der Truppe noch nicht so einfach, da sie etablierte Kollaborationstools aus Sicherheitsgründen nicht nutzen konnten. Deshalb hat die BWI als IT-Systemhaus der Bundeswehr “Groupware Bw” entwickelt. Die Plattform lässt sich von jedem beliebigen Ort nutzen und verknüpft Anwendungen wie Outlook, Sharepoint oder Jabber medienbruchfrei miteinander. An die Stelle von Einzellösungen und -prozessen rückt damit eine einheitliche Kollaborationsplattform. Sie öffnet

den rund 190.000 Angehörigen der Bundeswehr und des Bundesverteidigungsministeriums ein großes Potenzial für vereinfachte Arbeits- und Verwaltungsabläufe und insgesamt mehr Übersicht im Informations- und Datendschungel.

BwMessenger: Sicher über das Smartphone kommunizieren

Auch die schnelle Kommunikation per Smartphone gestaltete sich in der Bundeswehr in der Vergangenheit mitunter schwierig: Wegen Sicherheitsrisiken können die MessengerDienste der Marktführer nicht verwendet werden. Daher hat die BWI eine sichere Chat-Lösung für die Bundeswehr entwickelt – den BwMessenger. Er basiert auf dem Open-SourceProtokollstandard Matrix und wird auf BWI-eigener IT-Infrastruktur betrieben. Dadurch ist er vollkommen souverän und erfüllt alle relevanten Sicherheitsvorschriften – selbst Inhalte der Klassifizierung “Verschlusssachen – nur für den Dienstgebrauch” können über den Messenger versendet werden. Etwa 85.000 Nutzer/innen verwenden derzeit den BwMessenger auf dienstlichen Computern, Smartphones oder Tablets, aber auch auf privaten Endgeräten. Und im kommenden Jahr stellen wir das Tool in angepasster Form als BundesMessenger öffentlichen Anwendern wie Bund, Ländern und Kommunen zur Verfügung. Per Avatar ins virtuelle Meeting

Gemeinsam mit der Luftwaffe haben wir darüber hinaus den Einsatz von Virtual Reality (VR) für die Planung, Vor- und

Nachbereitung von Einsätzen untersucht. Hintergrund: Bei der Planung größerer Missionen müssen Pilot(inn)en und Befehlshabende für Lagebesprechungen und Einsatzplanungen persönlich zusammenkommen, befinden sich aber oft an unterschiedlichen Standorten. Aufgrund fehlender Interaktionsmöglichkeiten können Videokonferenzen den Austausch vor Ort nicht ersetzen. Bei der Virtual-Reality-Lösung “VR Lage” kommen die Teilnehmenden in einem virtuellen Raum zusammen, um die Mission gemeinsam bis ins letzte Detail zu planen. Sie können über Avatare gestikulieren und so miteinander interagieren, als wären sie gemeinsam in einem physischen Raum. Hierbei hat unsere Innovationseinheit BWI innoX im Übrigen echte Pionierarbeit geleistet und zum ersten Mal im militärischen Kontext einen Sprachassistenten im VR-Raum eingesetzt. Die drei Beispiele zeigen, dass bei der Entwicklung von Kollaborationstools nicht nur die Bedarfe der Nutzer/-innen betrachtet werden müssen, sondern auch eine intuitive Bedienung wichtig für die Akzeptanz und Nutzbarkeit ist. Deshalb orientiert sich die BWI bei der Entwicklung an Funktionalitäten und Logiken, die aus der privaten Nutzung von Messengerdiensten, VRAnwendungen und Ähnlichem bekannt sind. Denn je einfacher die Benutzung ist, desto wahrscheinlicher ist die Anwendung. Dies gilt nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für die staatlichen Organisationen, da dort der Bedarf an übergreifender Zusammenarbeit, Sicherheit und Funktionalität ähnlich gelagert ist.

Behörden Spiegel / Januar 2023 Seite 5 Bund

Angehende Soldatinnen und Soldaten schwören ihren Eid auf die Verfassung, dennoch tragen einzelne Kameradinnen und Kameraden deren Werte nicht im Herzen. Foto: BS/ Bundeswehr, Sebastian Wilke

von Martin Kaloudis

Martin Kaloudis ist Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender der Geschäftsführung der BWI GmbH, des IT-Systemhauses der Bundeswehr. Foto: BS/BWI

MELDUNGEN

Digitalstrategie für Schleswig-Holstein

(BS/lma) Ein neuer Vorsatz für 2023: Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat sich vorgenommen, in diesem Jahr eine ministeriumsübergreifende Digitalstrategie aufzusetzen.

Daneben solle es ein Digitalisierungsprogramm 3.0 geben, teilt die zuständige Staatskanzlei mit. Diese soll als Basis für die Umsetzung der Strategie fungieren. Für das Programm kalkuliert die Landesregierung zehn Millionen Euro ein.

Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU), der gleichzeitig Chef der Staatskanzlei ist, betont, für die Digitalisierung brauche es eine klare Vision. Die digitale Transformation sei eine Querschnittsaufgabe und müsse in allen politischen Bereichen mitgedacht werden. “Der Gestaltungsauftrag erfasst daher alle Ressorts und al le staatlichen Ebenen.” Dazu will sich der Minister auch auf die technischen Innovationen, welche die Digitalisierung mit sich bringt, fokussieren. Beispielsweise sollen Künstliche Intelligenz, die Nutzung von Daten und vollständig digitale Prozesse dazu beitragen,

aus Schleswig-Holstein ein klimaneutrales Industrieland zu machen. Insgesamt wolle man eine Vorreiterrolle einnehmen. “In den nächsten Jahren werden wir daher entlang festgelegter digitalpolitischer Leitlinien Grundsatzent scheidungen vorantreiben, die maßgeblich beeinflussen, wie das Land SchleswigHolstein in der Digitalisierung aufgestellt sein wird”, so der Minister weiter. Die Strategie, die nun entwickelt werde, könne man bei Bedarf nachjustieren. Sie soll maßnahmenorientiert gestaltet werden und im Sommer dieses Jahres finalisiert sein. Impulse für konkrete Umsetzungsprojekte sollen gesetzt werden.

Das parallel aufgesetzte Digitalisierungsprogramm 3.0 wird für die Jahre 2023 und 2024 gelten, erklärt Schrödter “Wir schaffen damit die Voraussetzungen, die Digitalstrategie durch konkrete Projekte zu operationalisieren und umzusetzen.”

Er kündigt an, dass konkrete Projekte noch im ersten Quartal ausgewählt werden sollen. Diese müssen sich konsequent entlang des Digitalstrategieprozesses ausrichten.

Brandenburg: 438 Tonnen Kampfmittel 2022

(BS/bk) Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurden in Brandenburg 2022 gut ein Drittel mehr Kampfmittel gefunden. Dies teilt der Kampfmi ttel beseitigungsdienst (KMBD) in seiner vorläufigen Bilanz mit. In dem nun beendeten Jahr entdeckten die Kampfmittelräumer rund 438 Tonnen Kampfmittel. Insgesamt konnten 347 Hektar Landesfläche aus dem Kampfmittelverdacht entlassen werden.

Die erhöhten Zahlen hingen mit den hohen Kampfmittelfunden bei Einzelmaßnahmen wie zum B ei spiel der Beräumung von Sprengtrichtern in Hohenleipisch (Landkreis Elbe-Elster) zusammen. Unter den knapp 440 Tonnen Kampfmitteln befanden sich circa 3.200 Stück Nahkampfmittel, 800 Stück Minen, 37.000 Stück Granaten, 800 Stück Brandbomben, 140 Stück Sprengbomben über fünf Kilogramm, 11.400 Stück Panzerabwehrraketen/Raketen, 7.500 Stück Waffen/Waffenteile sowie 578.000 Stück Handwaffenmunition.

Zudem hat der KMBD bis zum 30.11.2022 über 5.300 Anfragen von Grundstückseigentü -

merinnen und -eigentümern auf Kampfmittelbelastung bearbeitet.

Der Dienst wurde zu über 2.000 Zufallsfunden im Rahmen der Gefahrenabwehr gerufen.

Die Kosten für die Kampfmittelbeseitigung in Brandenburg betrugen bi s Ende November 2022 insgesamt 13,9 Millionen Euro. Davon entfielen 7,7 Millionen Euro auf die Beseitigung von Kampfmitteln und 6,2 Millionen Euro auf Personal- und Sachkosten.

“Brandenburg weist nach wie vor den höchsten Anteil an Kampfmittelverdachtsflächen aller Bundesländer auf. Unser Land wird noch für Generationen mit dieser explosiven Last der Vergangenheit leben müssen”, erklärte dazu Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU). Erfreulich sei jedoch, dass in diesem Jahr kein Kampfmittelräumer bei der Arbeit verletzt worden sei.

Noch immer stehen ci rca 585.000 Hektar der Fläche des Landes unter Kampfmittelverdacht. Lokale Schwerpunkte sind neben Oranienburg auch Potsdam, die Oder-Neiße-Linie und der Bereich südlich Berlins.

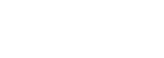

Wechsel bei der Glücksspielaufsicht

(BS/sr) Mit dem Jahreswechsel stand auch ein Wechsel in der Glücksspielaufsicht an. Seit dem ersten Januar übt die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ihre vollständigen Aufgaben aus. Eine symbolische Übergabe von Akten durch das Glücksspielkollegium fand bereits im Dezember mit der letzten Sit zung des Kollegiums statt. Damit trägt die GGL mit Sitz in Halle (Saale) nun die Verantwortung für die Regulierung des Online-Glücksspielmarktes.

Dazu GGL-Vorstand R ona ld Benter: „Mit diesem Schritt ist ein wichtiger Meilenstein des Glücksspielstaatsvertrages 2021 erreicht. Durch die Bündelung der Kompetenzen in der GGL wird die Regulierung des Online-Glücksspielmarktes auf eine neue Stufe gehoben.

“ Wi r sind startklar”, ergänzt Benters Vorstandskollege Benjamin Schwanke . “Wir haben die entsprechenden Strukturen und Prozesse aufgebaut, um ab 01. 01. 2023 den Online-Glücksspielmarkt wirksam zu regulieren. Dabei können wir auf der Erfahrung des Glücksspielkol-

legiums und der Expertise in den Ländern aufbauen, wofür wir sehr dankbar sind.”

Zusätzlich erhält die GGL mit der Übernahme der Aufgaben noch einmal personelle Verstärkung. 20 gut eingearbeitete Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt gehen nun fest in den Kader der neuen Behörde über. Dies sei vor allem vor dem Hintergrund, dass ihre vorherigen Aufgaben nun von der GGL übernommen werden, sinnvoll und sorge für eine effektive Fortsetzung der Aufgaben. Die Kombination von mehreren zuvor getrennt ausgeführten Aufsichts- und Regulierungsinstrumenten in der neuen B e hö rde kann die Effektivität derselben nochmals verbessern. Ein Ansatz, der bereits bei der Übernahme der ersten Aufgaben im Juni verfolgt wurde.

Die Behörde ist nach eigenen Aussagen also gut aufgestellt, um die aufkommenden Herausforderungen zu bewältigen. Ein erstes Fazit zum aktuellen Stand des Glücksspielmarktes und der Arbeit der Behörde wird es dann zum Ende des Jahres geben.

PLX – Die Kooperation

Polizeiliches Programm P20 in Berlin

(BS/Gritt Bauschke*) Die Zeiten von Klemmbrett und Kugelschreiber am Tatort sind vorbei. Der Polizist oder die Polizeibeamtin

Düsseldorf spricht alle wichtigen Informationen in die Notizbuch-App auf dem Handy. Die Polizistin oder der Polizist

übermittelt die Strafanzeige digital an das Landeskriminalamt (LKA) im Stadtzentrum. Dort kann sofort damit weitergearbeitet werden – ohne auf Papier zu warten oder etwas abzutippen.

Der oder die Analysierende in der Fachdienststelle sucht in Sekundenschnelle mit nur einer Abfrage in unterschiedlichen Systemen nach vergleichbaren Taten und bekommt zeitgleich Informationen aus dem bundesweiten Fahndungsbestand. Die Tatortermittelnden sichern Beweismittel und erfassen sie einmalig im System. Die Kriminaltechnikerin oder der Kriminaltechniker im Labor sowie der Verwaltungsbeamte oder die Verwaltungsbeamtin in der Asservatenstelle erkennen beim Scannen des Barcodes sofort, um welches Beweismittel es sich handelt, wer es gesichert hat, wie der Untersuchungsauftrag lautet und wo es gelagert wird.

Für viele mögen das Zukunftsvisionen sein – PLX bietet diese Möglichkeiten schon heute und entwickelt sie kontinuierlich weiter. Deshalb gehört PLX zu einem der drei InterimsVorgangsbearbeitungssysteme (iVBS) im Programm P20. Auf dem Weg zum bundesweit

für PLX – Die Kooperation gab der Abteilungsleiter Polizei und Feuerwehr der Berliner Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, Klaus Zuch, im August vergangenen Jahres in der Bundeshauptstadt. Neben Vertreterinnen und Vertretern

rung des PLX-Systemlieferanten T-Systems Information Services GmbH (IFS) vor Ort.

Ganzheitliche IT-Lösung PLX – in Berlin besser bekannt als POLIKS, in Nordrhein-Westfalen als ViVA – ist mehr als nur ein Vorgangsbearbeitungssystem. Durch die Integration verschiedener Funktionalitäten und die modulare Struktur ist es eine ganzheitliche IT-Lösung für moderne Polizeiarbeit. Asservate und Spuren werden mit PLX digital verwaltet und Strafakten als E-Akten an die Justiz versendet, ohne dass ein weiteres Dokumentenmanagementsystem notwendig ist. Auch weitere zusätzliche Tools sind nicht mehr erforderlich. Schon bald wird in den vier Länderpolizeien und dem ZKA mit PLX gearbeitet. Die daraus resultierenden starken Synergien und innovativen Impulse sind vielversprechend und zukunftsweisend.

gründet, welche den Wechsel der Vorgangs bearbeitungssysteme vorbereiten und unterstützen sollen.

Etappenlauf zum Ziel

einheitlichen Informationsmanagement haben sich die Polizeien Berlins, Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und Nordrhein-Westfalens sowie das Zollkriminalamt (ZKA) als Partner zusammengeschlossen. Sie bilden nunmehr PLX – Die Kooperation. Den offiziellen Startschuss

der jeweiligen Innenministerien und des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) waren auch der Brandenburger Polizeipräsident Oliver Stepien und der Polizeivizepräsident der Polizei Berlin, Marco Langner, sowie alle Programm- und Projektverantwortlichen und die Geschäftsfüh-

Die Entscheidungen für PLX f i elen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und beim Zoll schon Ende 2021. Seitdem wurden bei allen fünf Kooperationspartnern Einführungsprojekte eingerichtet, Expertinnen und Expe r ten geschult und themenbezogene Netzwerke ge-

Der ambitionierte Zeitplan für die Umsetzung ist allen bewusst. Gemäß Beschlusslage des Verwaltungsrates Polizei-IT-Fonds muss die Einführung eines iVBS bei allen Programmteilnehmenden bis spätestens 2024 gestartet und der Umstieg bis 2028 abgeschlossen sein. Das ist zwingende Voraussetzung, um sich gemeinsam dem Zielbild des Programms P20 zu nähern. Denn für den Aufbau des P20-Datenhauses müssen nicht nur sprichwörtlich noch einige Leitungen verlegt und Anschlüsse korrekt montiert werden, bevor es zur Schlüsselübergabe an die Anwendenden und zum Umzug kommen kann. Die fünf Kooperationspartner arbeiten für dieses Ziel mit Hochdruck über Landesgrenzen hinweg zusammen. Sie leisten mit der Fortentwicklung des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems PLX im Rahmen des Programms P20 gemeinsam ihren Beitrag zur Polizeidigitalisierung.

* Gritt Bauschke ist Berliner Programmleiterin P20.

Iris2, Hessen und Baden-Württemberg

Satellitenkommunikation für BOS und für den ländlichen Raum? (BS/Benjamin Hilbricht) Mit 2,4 Milliarden Euro fördert die Europäische Union (EU) in den nächsten vier Jahren den Aufbau eines Satellitenkommunikationsnetzes. Hessen und Baden-Württemberg, aber auch die deutsche Industrie wollen von dem Projekt profitieren.

Iris2 heißt das Projekt. Das steht für “Infrastruktur für Resilienz, Interkonnektivität und Sicherheit durch Satelliten”. Ziel ist, dass die europäische Raumfahrtagentur EAS genügend Satelliten in den erdnahen Orbit schießt, um eine sichere Breitbandversorgung per Satellit zu gewährleisten. Damit will die EU eine Infrastruktur aufbauen, die bei einem Ausfall der Kabel und Funkmasten die Kommunikation aufrecht erhalten kann.

Die EU verfolgt dabei zwei strategische Ziele. Einerseits will sie die Abhängigkeit von amerikanischen Anbietern reduzieren. Iris2 ähnelt der Technologie von Starlink, das dem Tesla-Gründer Elon Musk gehört. Andererseits sind die erdnahen Orbits schon ziemlich voll mit nichteuropäischen Satelliten. Solange es noch geht, möchte sich die EU also die guten Plätze reservieren.

Anschluss für den ländlichen Raum

Hessen und Baden-Württemberg sehen in dem Projekt Chancen. Die hessische Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus betont die Bedeutung für die krisensi-

chere Kommunikation von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Der Blackout – ein flächendeckender und über mehrere Tage anhaltender Stromausfall – sei nicht weit weg. Wie man im Ahrtal gesehen habe, könne die Kommunikation dann nur noch per Satellit aufrechterhalten werden.

Doch sie und ihr Kollege, Ministerialdirektor Stefan Krebs der CIO/CDO von Baden-Württemberg, kooperieren noch aus einem anderen Grund. “In BadenWürttemberg haben wir frühzeitig erkannt, welches Potenzial sich hinter der Satellitenkommunikation für eine flächendeckende Breitband- und Mobilfunkversorgung verbirgt”, sagt der CIO. Natürlich sei Glasfaser die erste Wahl. Doch Satellitenkommunikation solle “in den am stärksten unterversorgten Gebieten eine schnelle und praktikable Übergangslösung schaffen. Ziel ist es, dass die Menschen im Land überall die gleichen Chancen auf gigabitfähige Netze haben.” Auch in Hessen findet diese Idee Anklang. Aber wird Satellitenkommunikation einmal die Glasfaser ersetzen? Industrievertreterinnen

und -vertreter sind sich uneins. Von einer “disruptiven Technologie” spricht Stefan Wachter vom Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI). Die Situation erinnere ihn an den Beginn der Elektromobilität. Industrie und Politik sollten sich auf eine grundlegende Veränderung der Kommunikationsinfrastruktur einstellen. Dagegen sieht Hubert Einetter, der Geschäftsführer der Gesat GmbH, die Technologie lediglich als Ergänzung zur traditionellen Versorgung. Die Gesat bietet selbst Satellitenkommunikation an. Nick Kriegeskotte vom Verband der Digitalwirtschaft Bitkom, stimmt ihm zu. Satellitenkommunikation stelle keine Disruption dar.

Markus Schneider von der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) steht gerade vor den Verhandlungen zum Aufbau einer Satellitenkommunikation für die niedersächsische Polizei. Die Polizei wolle dieses Breitband als eine Redundanz für Katastrophenlagen nutzen. Aber auch bei lokalen Großlagen wie Festivals wolle sie auf Satelliten ausweichen können, falls der Mobilfunk überlastet sei. Dass Satelliten-

kommunikation die Anforderungen der Polizei erfülle, sei in Labor und Praxis getestet worden. Jetzt müsse sich zeigen, ob die Polizei und der einzige Bieter sich im Verhandlungsverfahren auf einen Vertrag einigen könnten. Deutschlands Weltraumindustrie zeigt sich ebenso erfreut über Iris2 wie über das Interesse aus Hessen und Baden-Württemberg. Denn Satelliten müssten ins All gebracht werden, betont Sabine von der Recke, die im Vorstand der OHB Systems AG, eines Bremer Raumfahrtunternehmens, ist. Aber sie weist auch darauf hin, dass Frankreich dem Projekt deutlich mehr Geld zur Verfügung stelle als Deutschland. Zudem sei die französische Industriepolitik eher auf die Beauftragung heimischer Unternehmen hin ausgelegt als die deutsche. Zwar fördere Deutschland Studiengänge und Start Ups mit Raumfahrtbezug, aber was das Ökosystem noch bräuchte, seien staatliche Aufträge. Auf den Einwand, dass das Vergaberecht nicht auf Start Ups ausgelegt sei, sagt die ausgebildete Politikwissenschaftlerin: “Das Vergaberecht kann man ändern, wenn man will.”

Behörden Spiegel / Januar 2023

in

vom Abschnitt am Stadtrand von Berlin

Seite 6 Bund/Länder

PLX – Die Kooperation feierte im August 2022 den Auftakt ihrer Zusammenarbeit.

Die Projektleitenden der iVBS-Einführungsprojekte (v. l. n. r.: Nicolas Walton, Saskia Strehlau, Felix Michaelis, Gregor Böhme, Michael Düing) erhielten im Rahmen einer symbolischen Übergabe den PLX-Schlüssel. Fotos: BS/Polizei Berlin

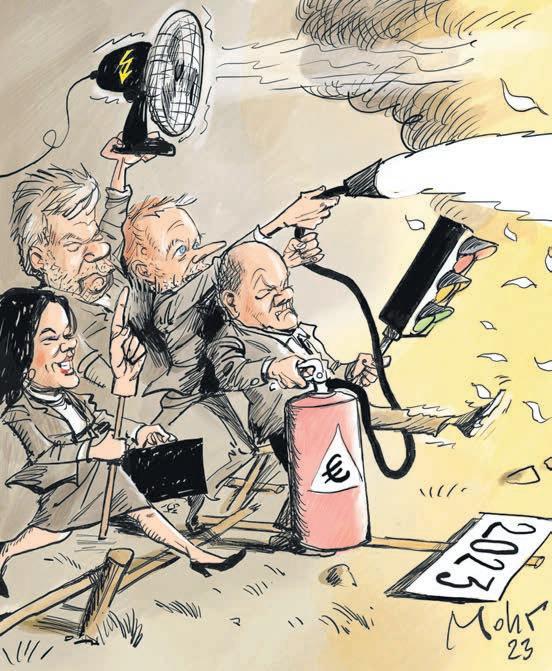

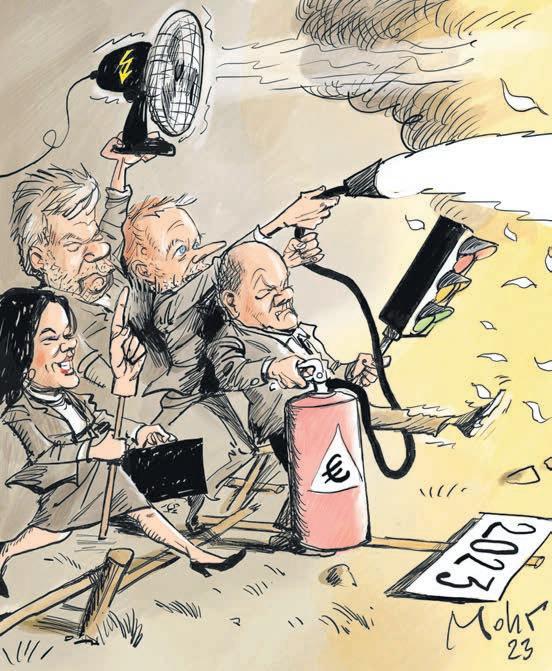

Dabei ist die grundsätzliche Funktion eines Sondervermögens wohlüberlegt: Bestimmte Aufgaben können hier effizienter finanziert und erfüllt werden. Da ein Sondervermögen außerhalb des Kernhaushalts liegt und somit eine Ausnahme der Einheit des Haushalts stellt, gelten bei der Errichtung strenge Maßstäbe und Vorgaben.

Aktuell existieren 27 Sondervermögen, von denen viele erst innerhalb der letzten Jahre eingerichtet worden sind. Oftmals erfüllen sie die strengen Auflagen nicht und sind zudem wenig rentabel. Daher verletzen sie aus Sicht des BRH die Haushaltsgrundsätze von Wahrheit, Fälligkeit und Jährlichkeit. Hauptkritikpunkt ist hier der zeitliche Abstand zwischen geplanter finanzieller Belastung und tatsächlicher Umsetzung aus dem Bundeshaushalt. Zweiter Nachtragshaushalt 2021

Im aktuellen Bericht des BRH wird vor allem der zweite Nachtragshaushalt 2021 bemängelt. In diesem ist festgelegt worden, dass bisher nicht benötigte Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds (EKF) fließen sollen, der zusätzlichen Programmausgaben zur Förderung von umweltschonender, zuverlässiger und bezahlbarer Ener -

Sonderfall Sondervermögen?

Bundesrechnungshof kritisiert Nachtragshaushalt

(BS/Marlies Vossebrecker) Der Bundesrechnungshof (BRH) hat bei der Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes für das Jahr 2021 keine bedeutsamen Abweichungen zwischen den Beträgen aus Rechnungen und Buchhaltung festgestellt. Auch wenn dies ebenfalls für die Sondervermögen gilt, so kritisiert der BRH deren Verwendung massiv und bemängelt in diesem Zusammenhang insbesondere den zweiten Nachtragshaushalt 2021.