4 minute read

região escolhida como foco de estudo. Imagem: Produção da autora. Dados: Geosampa

from SINERGIA ENTRE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE E MODOS ATIVOS: IMPLICAÇÕES NO TÉRREO URBANO

by Barbara Sula

Imagem 14: Dimensões das mínimas de calçadas, sem levar em conta faixa de acesso. Fonte: Cidade de São Paulo, Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, 2021

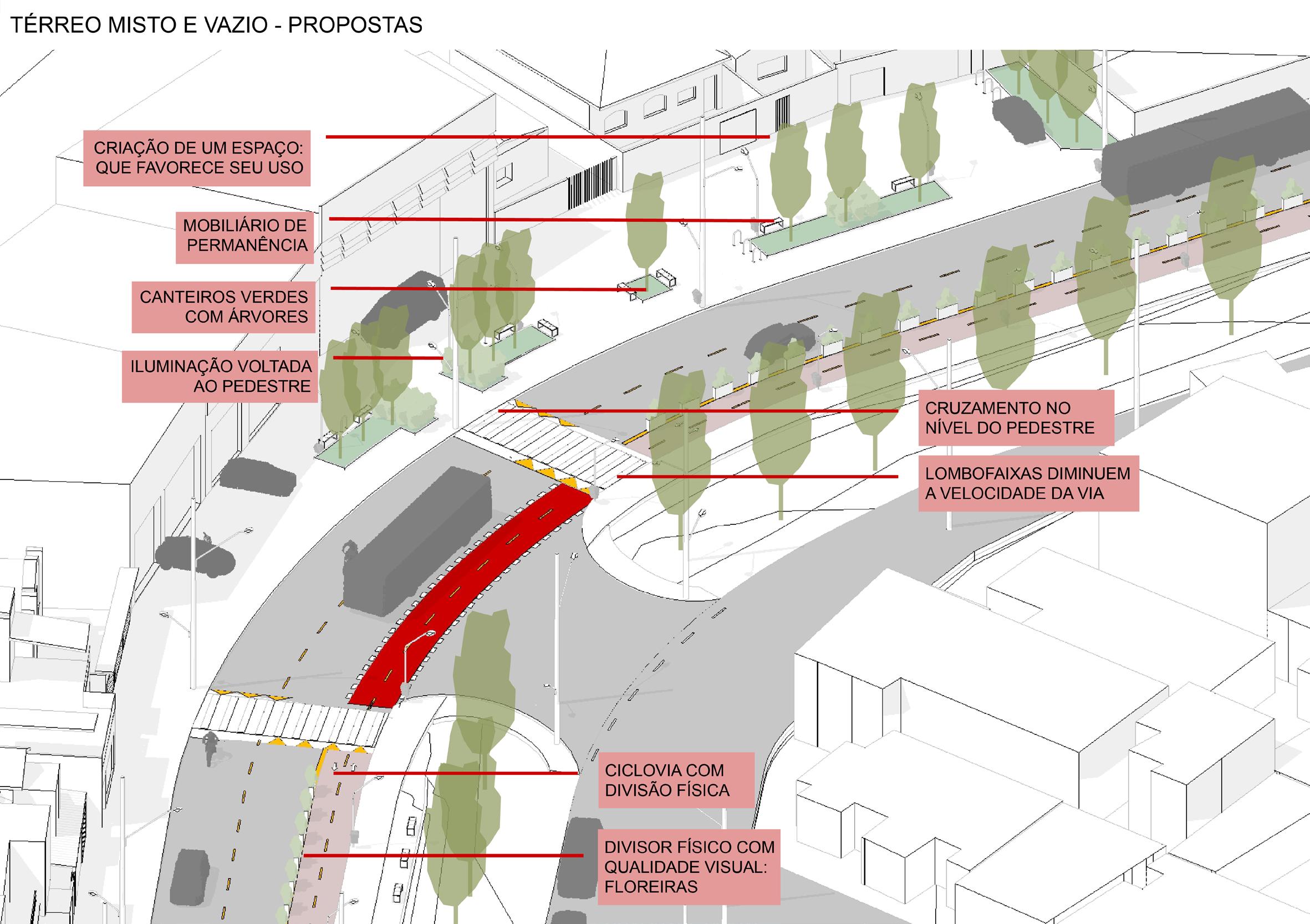

PPara a estrutura cicloviária, segundo o Plano Cicloviário da Cidade de São Paulo, temos 5 variações de infraestrutura: (1) Ciclovias, (2) Ciclofaixas, (3) Calçadas compartilhadas, (4) Calçadas Partilhadas e (5) Ciclorrotas.

Advertisement

A Ciclovia define-se como o espaço em nível ou desnível com relação à pista, separado por elemento físico segregador, como canteiro, área verde, e outros previstos na legislação vigente. Quanto à sua localização na via pública, estas podem estar dispostas nas laterais das pistas, nos canteiros centrais e nas calçadas. Já a Ciclofaixa é definida como parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica, pinturas no leito viário com divisões de tachões.

A Calçada compartilhada é um espaço comum para a circulação de bicicletas, pedestres e cadeirantes, devidamente sinalizado, mas não visualmente marcado, ou seja, sem pintura de separação de tráfego. Já a Calçada partilhada é a delimitação para fluxo de bicicleta sobre a calçada, com segregação do tráfego de pedestres, contando com piso diferenciado no mesmo plano. As calçadas partilhadas são como as ciclofaixas, porém, na calçada (Cidade de São Paulo, Plano Cicloviário, 2019). E por fim, as Ciclorrotas, que são rotas, como a calçada compartilhada, sem delimitação de separação de tráfego, onde o compartilhamento é entre veículos motorizados e bicicletas, com sinalização específica.

Para fim de simplificação neste trabalho, usaremos apenas três classificações: Ciclovia como descrita acima; Ciclofaixa, que caracterizar-se-á por separação de tráfego por pintura, seja na rua ou calçada; e Ciclorrotas, que caracterizar-se-á por vias compartilhada entre ciclos (bicicleta, patinetes, patins, skate, etc.) e veículos motorizados ou pedestres.

A respeito das dimensões destas infraestruturas, o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, define o espaço estático do ciclista, ou seja, a largura que ocupa parado de 60cm, em movimento, espaço dinâmico, o ciclista ocupa o espaço de 100cm, o que define em situações aplicáveis a faixa livre ou largura útil de no mínimo 100cm, mas desejável de 150cm. Para fim de sistematização o manual traz os seguintes parâmetros:

Tabela 1: Dimensões infraestrutura cicloviária unidirecional. Fonte: Cidade de São Paulo, Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, 2021

Tabela 2: Dimensões infraestrutura cicloviária bidirecional. Fonte: Cidade de São Paulo, Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, 2021

Há também parâmetros baseados no tráfego, bicicleta/hora/sentido, mas para o escopo do trabalho, usaremos o cálculo de tráfego mínimo – menos de 1000, que é o adotado na maior parte da infraestrutura implantada na cidade devido ao intuído de incentivo do uso do modal através da implantação da mesma, que é o caso da área de estudo.

Além das dimensões da infraestrutura, há os componentes cicloviários que possuem máxima importância. Aqui serão listados alguns componentes fundamentais para o sistema cicloviário funcionar. Adicionados a estes, proponho outros componentes, não essenciais para o transporte em si, mas inseridos dentro da conjuntura de importância de tratamento do térreo e ambiente urbano. Aqueles dissociáveis são os paraci-

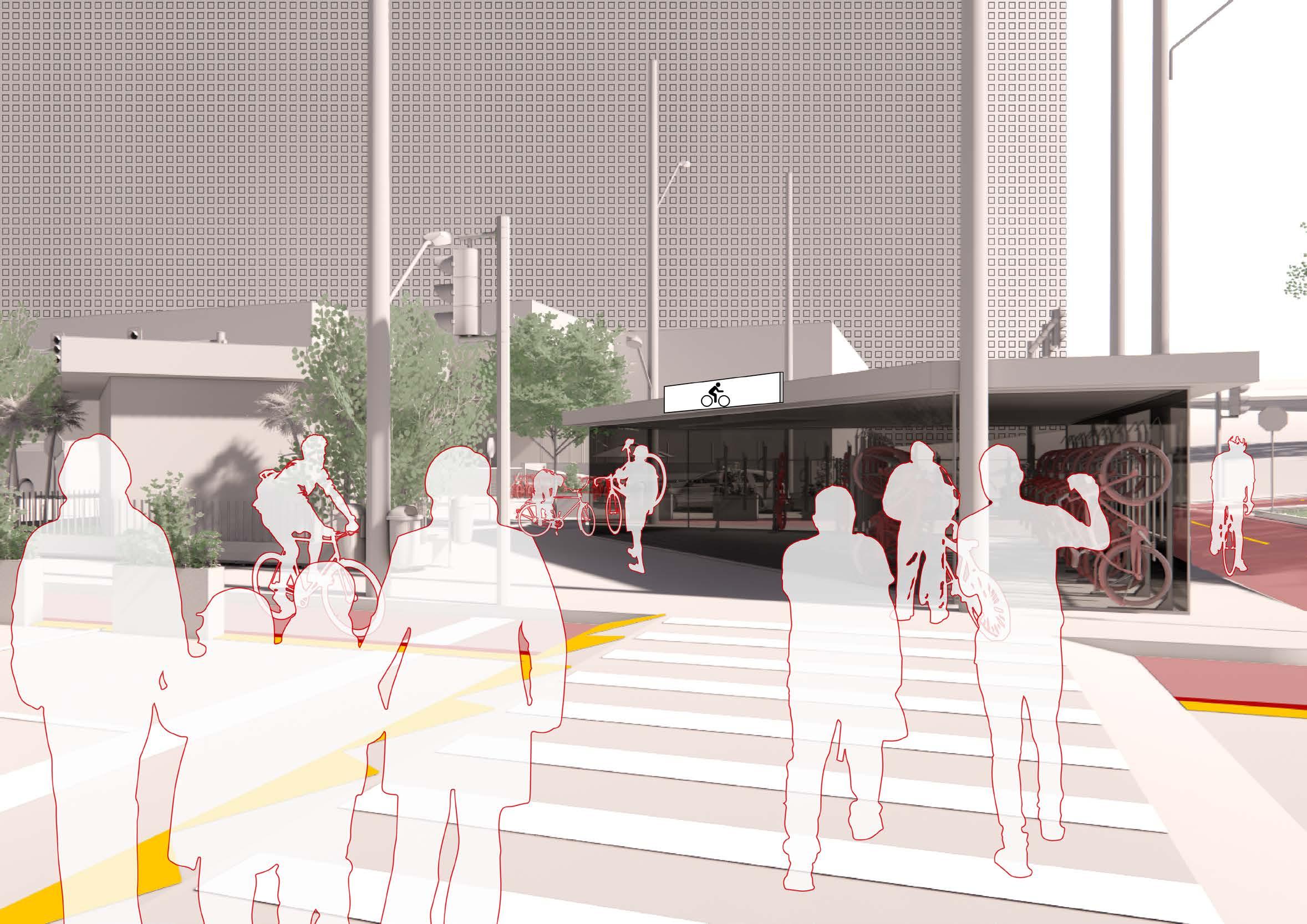

clos, bicicletários, sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos de separação física ou proteção, informação e gerenciamento da rede. Já os atrelados ao tratamento do ambiente urbano, temos parklets, pontos de Wi-fi, pontos de telefonia pública, lixeiras, mobiliários de permanência, arte urbana, vegetação, iluminação pública, faixa de pedestre elevada, dentre outros.

A relação entre mobilidade e ambiente urbano é inerente ao desenvolvimento de ambos os sistemas, seja para o desenvolvimento de redes de transporte, seja para melhoria de espaços públicos, os dois funcionam como membros de um sistema maior, a cidade. Logo, ambos necessitam de uma coesão para que seu funcionamento seja próspero.

A sinergia entre transporte de alta capacidade e modos ativos não se mostra diferente dessa lógica. Como discutido, para que a integração dos modos funcione com fluidez e naturalidade é imprescindível a qualidade do térreo, que se relaciona especialmente aos modos ativos, mas também no ato de transição entre modais. Portanto, a qualidade no desenho urbano e do tratamento dos térreos é inseparável da prática de se pensar mobilidade urbana, pois uma impele a outra.

No próximo capítulo, todo o desenvolvimento teórico sobre a relação dos modos ativos com o térreo urbano é colocado em reflexão a partir de um estudo de caso. A abordagem é conceitual, ou seja, apesar de se levar em conta padrões, dimensões e normativas de desenhos para o sistema de ciclovias e calçadas, o intuito é demonstrar de que forma o incentivo da integração entre transporte de alta capacidade e modos ativos impactam a relação do térreo com os usuários e vice-versa.