04-05/2024

04-05/2024

Auf dem Wiener Motorensymposium gaben sich die wichtigsten Ingenieure der Automobilbranche ihr jährliches Stelldichein. Wie es mit der Zukunft der Antriebe aus deren Sicht aussieht und welche Rolle die Fahrzeuggröße dabei spielt.

ab Seite 8

Nutzfahrzeug Spezial: Test & Neuvorstellung

Benzin, Diesel & Elektro, wir haben den neuesten Modellen auf den Zahn gefühlt Seite 55

E-Infrastruktur: Darauf sollten Sie achten!

Ratgeber rund um Wallboxen, Abrechnung und viele weitere relevante Dinge Seite 34

Ausblick auf die 9. FLEET Convention

Am 4. Juni findet Österreichs größte Fachveranstaltung rund ums Firmenauto statt Seite 4

5 Jahre Garantie *

Mit 8-Gang-Automatik für alle Antriebsarten: Frontantrieb ✔ Heckantrieb ✔ Allradantrieb 4MOTION ✔ vw-nutzfahrzeuge.at

1) Erhalten Sie serienmäßig eine um 3 Jahre verlängerte Garantie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie, bei einer maximalen Gesamtlaufleistung von 200.000 km (je nachdem, welches Ereignis als Erstes eintritt). Über die weiteren Einzelheiten zur Garantie informiert Sie Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Bei Aus- und Aufbauten nur gültig für werksseitigen Lieferumfang. Verbrauch: 8,4 –13,1 l/100 km. CO2-Emission: 221 – 355 g/100 km. Symbolfoto.

Die E-Mobilität ist und bleibt ein heißes Thema, auch wenn die Skeptiker nicht müde werden, sie schlecht zu reden. Auch wenn nicht alles eitel Wonne ist und E-Fahrzeuge nicht immer ohne Einschränkungen nutzbar sind, so haben auch die Experten des Wiener Motorensymposiums festgestellt, dass der Elektromotor im Pkw und wohl auch in leichten Nutzfahrzeugen die Zukunft sein wird. Wasserstoff bleibt wohl größeren Anwendungen – wie etwa dem Schwerverkehr oder auch Schiffen – vorbehalten, wenngleich aktuell die Nachfrage nach grünem Wasserstoff das Angebot um ein Vielfaches übersteigt.

Starke E-Nutzfahrzeug-Nachfrage Im kürzliche abgehaltenen FLOTTE WISSEN LIVE-Webinar – Videos und Unterlagen zum Download übrigens auf www.flotte-wissen.at, der Nachbericht auf Seite 18 – drehte sich vieles um die leichten elektrischen Nutzfahrzeuge. Jörg Janik von ALD Automotive I LeasePlan unterstrich, dass die Nachfrage in den letzten Monaten massiv gestiegen sei, zum

einen aufgrund des mittlerweile vielfältigen Angebotes, aber auch attraktiver Förderungen. Im selben Webinar zeigte Marc Odinius, Geschäftsführer von Dataforce, den

Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ist der Weg in die E-Mobilität vorgezeichnet, vor allem bei Transportern steigt die Nachfrage.“

Status quo der E-Mobilität in Österreich auf. Und allen Unkenrufen zum Trotz geht in Österreich weiterhin ordentlich was weiter, zumindest solang es Anreize für Unternehmen gibt. Die Politik tut jedenfalls gut daran, Dinge wie Vorsteuerabzug und Sachbezugsbefreiung weiterhin beizubehalten, denn Selbstläufer – so ehrlich muss man sein – sind die E-Fahrzeuge noch keine. Schließlich wären die Preise ohne Vorsteuerabzug nach wie vor nur schwer konkurrenzfähig, zu hoch sind die Preisunterschiede nach wie vor.

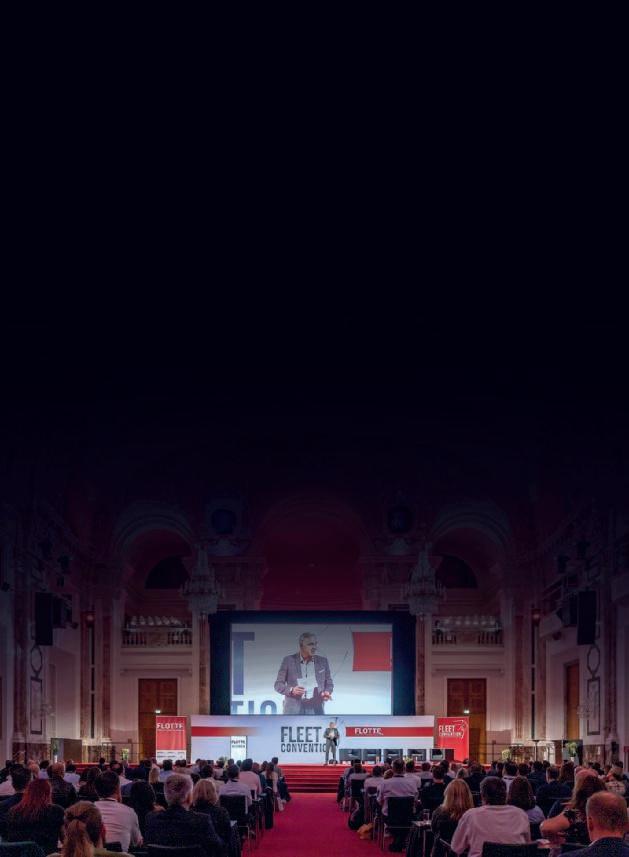

Countdown zur FLEET Convention Für Sie als Fuhrparkverantwortliche ist es mehr denn je ein Gebot der Stunde, sich in unterschiedlichen Bereich upzudaten und auf dem Laufenden zu halten. Die perfekte Gelegenheit bietet sich dazu auf der mittlerweile 9. FLEET Convention, die am 04. Juni in der Wiener Hofburg stattfindet. Wir erwarten wieder ein Full-House, sowohl ausstellerals auch besucherseitig. Sollten Sie noch kein Ticket haben, empfehle ich Ihnen, rasch eines auf www.fleetconvention.at zu kaufen, ehe die letzten Karten weg sind! Noch kurz zur aktuellen Ausgabe: Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf leichten Nutzfahrzeugen, wir haben viele Modelle für Sie getestet, alle Details ab Seite 55.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der neuen FLOTTE und hoffe auf ein Wiedersehen bei der FLEET Convention!

Stefan Schmudermaier Chefredakteur FLOTTE

BILD DES MONATS

Während hierzulande die meisten Oldtimer eingesperrt sind, stehen echte VW-Raritäten in Holland in der öffentlichen Tiefgarage.

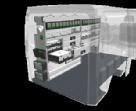

Die FLEET Convention ist die größte Veranstaltung rund ums Firmenauto in Österreich und wird am 04. Juni zum bereits 9. Mal in der Wiener Hofburg ausgetragen.

Bei mehr als 60 Ausstellern aus den unterschiedlichsten Bereichen

– vom Fahrzeugimporteur über Tankkarten- und Ladeinfrastrukturanbieter bis zum Reifen- und Fuhrparkmanagementspezialisten – haben Sie die Möglichkeit, sich umfassend zu allen in Ihrem Arbeitsalltag wichtigen Themen zu informieren.

Die geballte Ladung Information gibt es wieder auf der Hauptbühne im großen Festsaal, Fuhrparkleiter kommen hier zu Wort, ein Update zum Steuerrecht darf ebenso wenig fehlen wie aktuelle Zahlen und Fakten. Am Nachmittag wird die brandaktuelle Fuhrparkstudie präsentiert, anschließend erfolgt die Auszeichnung der BEST4FLEET-Sieger. Zum Abschluss wartet dann noch eine energiegeladene Keynote auf Sie!

Lassen Sie sich die Chance auf Information und Networking nicht entgehen!

Welcome Desk

ab 08:30 Eintreffen, Check-in, Frühstück

Catering „Motto“

10:20–10:30 Welcome

Christian Clerici & Stefan Binder, A&W Verlag

Vorträge & Top-Speaker

10:30–10:55 Zahlen & Fakten zum österreichischen Flottenmarkt

Marc Odinius, Dataforce

10:55–11:25 Best Practice: Podiumsdiskussion Umstellung E-Mobilität u. a. Katrin Uredat (Vaillant Group), Othmar Frühauf (ÖBB)

11:25–11:30 Ausbildung zum Mobilitäts- und Flottenmanager Fuhrparkverband Austria

11:30–11:50 Steuerrecht: Fahrtenbuch, Laden zu Hause & mehr

Patricia Hueber, HHP Steuerberatung

11:50–12:10 Innovation: KI im Fuhrparkmanagement

Christian Reichert, Shiftmove

Networking

12:10–14:10 Mittagessen, Catering „Motto“

Vorträge & Top-Speaker

14:10–14:15 Re-Opening Christian Clerici

14:15–14:20 Autovolksbegehren

Gerhard Jarosch

14:20–15:00 FLOTTE-Fuhrparkstudie & Verleihung BEST4FLEET-Award Konrad Weßner, puls Marktforschung Stefan Schmudermaier, Chefredakteur FLOTTE

15:00–15:30 Keynote Wolfgang Anzengruber, ehem. Verbund-Vorstandsvorsitzender 15:30–15:35 Resümee

Christian Clerici & Stefan Schmudermaier, Chefredakteur FLOTTE

Networking

ab 15:35 Lounge, Catering „Motto“ Programmänderungen vorbehalten!

Fahrzeug- & Gold-Partner

Patricia Hueber

Die Steuerberaterin zeigt wichtige steuerrechtliche Punkte auf

Christian Reichert

Wie die KI im Fuhrparkmanagement hilft, zeigt der Datenexperte von Shiftmove

Konrad Weßner

Der Geschäftsführer von puls Marktforschung präsentiert die neue FLOTTE-Fuhrparkstudie

Othmar Frühauf

Der Geschäftsführer der ÖBB Rail Equipment gibt Einblicke in die E-Mobilitätsstrategie

Tickets für Fuhrpark-Entscheider*

149 Euro (exkl. USt) inklusive Verpflegung!

www.fleetconvention.at

Kontakt: A&W Verlag GmbH Inkustraße 1-7/4/2

3400 Klosterneuburg Renate Okermüller 0664/1381689

info@fleetconvention.at

*Branchenvertreter nicht ausstellender Firmen 399 Euro (exkl. USt)

„Die FLEET Convention ist eine beeindruckende Kombination aus Vorträgen und interessanten Ausstellern. Hier ist es möglich, sich Anregungen zu holen und Kontakte zu knüpfen.“

Hanna Schmidtmayer, Fronius International GmbH

„Die Vorträge sind sehr informativ, zudem lässt es sich hier hervorragend networken.“

Helga Halber und Gabriele Fiferna Mondi AG

Wolfgang Anzengruber

Die Keynote des ehemaligen Verbund-Vorstands dreht sich um die Energiewende

Marc Odinius

Der Dataforce-Geschäftsführer bringt wieder spannende Zahlen zur Marktentwicklung

Katrin Uredat

Die Fuhrparkmanagerin der Vaillant-Group berichtet von der Umstellung auf E-Fahrzeuge

Christian Clerici

Der (E-)Auto-Aficionado führt traditionell durch das Programm in der Hofburg

Aktuelles Thema 08

Klimaneutral bis 2050

FLOTTE WISSEN LIVE 18

Rückblick Fuhrparkwebinar

Fuhrparkverband Austria 28

WIFI-Kurs Fuhrparkmanager

Ratgeber 34

Aufbau einer Ladeinfrastruktur

Flottencheck: Renault Espace 50

Comeback als XL-SUV

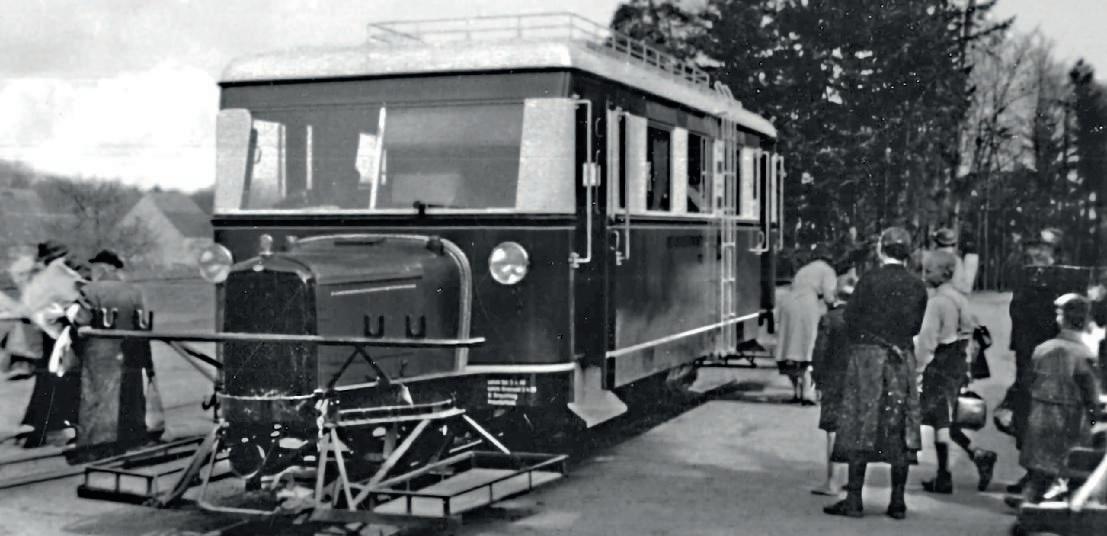

Rückblick 73

Wismar Hannover

FLOTTE WISSEN LIVE 18

Rückblick Fuhrparkwebinar

Kurzmeldungen 12

Aktuelles aus der Mobilitätswelt

Verbund 14

Kooperation mit Hotelkette

Audi-Elektroplattform 15

Weiter fahren, schneller laden

Kia EV3 16

Weltpremiere für den EV9-Bruder

in Geschäftsführung

Leon & Formentor 22 Alter Name, neues Design

23 Mobile Wallbox für Unternehmen

Symbioz 24

Der wahre Megane-Nachfolger

Die Highlights des E-Events

26

Fuhrparkverband Austria 28 WIFI-Kurs Fuhrparkmanager

als reiner Hybrid

für den Bestseller

Volvo EX30 44

Kompaktstromer

VW ID.7 45

Wenn Design wie Strom fließt

Hyundai Kona Hybrid 46

Das harmonische Duo

VW Touareg 47

Die große Burg

Kia EV9 48

Mehr Ampere gefällt sehr

Seat Ibiza 49

Sondermodell zum 40er

Mercedes EQT 54

Stuttgart 24

Suzuki Across 55

Hybride Hilfestellung

Nutzi-News 55

Updates aus der Transporterwelt

Mercedes E-Citan 56

Erst laden, dann beladen

Stellantis 58

Überarbeitung aller Nfz-Modelle

Renault Grand Kangoo 60

Mehr Radstand, viel mehr Platz

VW Amarok 61

Test der neuen Wolfsburg-Pritsche

Ford Transit Courier 62

Kleiner Van ganz groß

VW Crafter 63

Digitales Update des XL-Kastens

Nissan Townstar 63 Big in Japan

Ford Tourneo Courier 64

Das Format der schlauen Mitte

Nissan Interstar 65

Mit Diesel oder als E erhältlich

Bott 66

Tragetasche als Nfz-Einrichtung

Renault/Volvo 67

Kooperation für E-Nutzis

Mercedes Sprinter/Vito 68

Großes Sterne-Update

Freizeit-News 69

Was sonst noch wichtig ist

VW California 70

Campen für Fortgeschrittene

BMW X5 M Competition 72

Viel hilft viel

Rückblick 73

Wismar Hannover

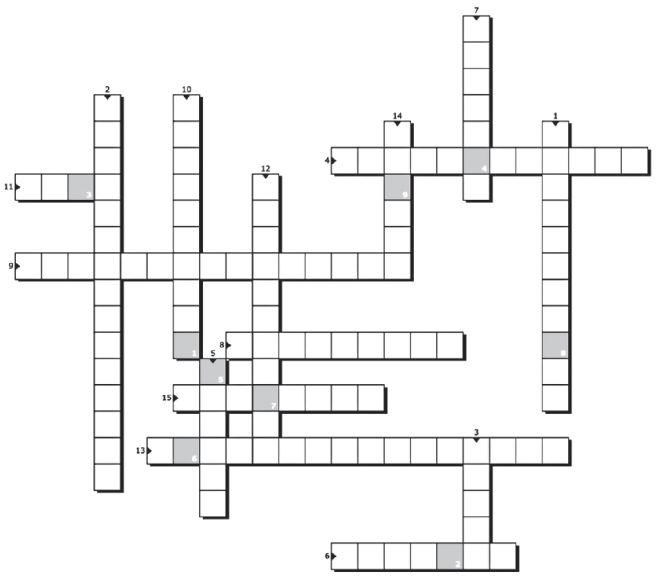

Kreuzworträtsel, Gewinnspiel und Impressum 74

Jetzt neu in der FLOTTE!

BMW X5 M Competition Kraft im Überfluss

Bis 2050 CO2-neutral zu sein, ist schon machbar, resümierte man auf dem 45. Internationalen Wiener Motorensymposium. Das geht aber nicht so schnell und man müsse der Industrie schon alle Wege offenlassen. Und so oder so fehle zum Schluss dann noch die Akzeptanz der Kunden.

Text: Roland Scharf, Fotos: ÖVK_Ranger, malp/stock.adobe.com, Daimler Trucks, Airbus

Eergy first war das Motto des heurigen Wiener Motorensymposiums gewesen und wie wir im Laufe der Vorträge gelernt haben, sind diese Worte wirklich mannigfaltig zu sehen. Denn es ist nicht nur eine Frage, welche Energie gefragt sein wird, sondern auch, woher sie kommt. Und wofür man sie denn verwendet. Fragen unter Zeitdruck jedenfalls, meint Prof. Bernhard Geringer, Gründer und Leiter des Symposiums, zu Beginn, denn den Umweltschutz und die Industrie unter einen Hut zu bringen, ist eine echte Mammutaufgabe, allerdings schaffbar: „Im Falle der Individualmobilität ist der Switch zu umweltfreundlichen Antrieben sehr kompliziert. Und alle Kraftstoffe sind wichtig für die CO2-Reduktion.“ Ein Turnaround ist möglich, aber viel Zeit bleibt nicht mehr.

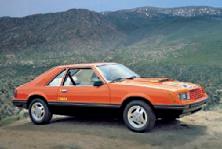

Relative Wahrnehmung

Der Faktor Zeit, der ist für Karl Rose, ehemaliger Chefstratege von ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), sowieso eine interessante Geschichte: „Vor 20 Jahre haben wir schon gesagt, dass etwas getan werden muss. Wir bräuchten einen Preis für CO2 und das habe ich damals versucht, zu lobbyieren. Aber das hat in der EU damals niemanden interessiert. Nun aber ist die Industrie der Bad Boy.“ Für Rose steht fest, dass es 2050 praktisch nur mehr BEV geben wird, zumindest bei den Pkw. „Der Schwertransport ist eine andere Sache, da kommt die Brennstoffzelle oder Biofuel ins Spiel, weil

Blickten in die mögliche Zukunft der Mobilität: Bernhard Geringer, Karl Rose, Michael Fleiss, Rebecca Yates, Arnd Franz (v. l.)

es bei diesen Fahrzeugen vor allem um weight to performance geht.“

Die Schifffahrt verortet Rose eher in Richtung Wasserstoff oder Methanol, die Luftfahrt bei Bio- oder E-Fuels.

„Weil für Wasserstoff bräuchte man völlig neue Flugzeuge, das wäre dann nicht wirklich sauberer. Und Elektro ist in dem Bereich nicht wirklich ein Thema.“ Aber, betont Rose, das sind alles keine fixen Angaben. Eine Prognose, was 2050 wirklich sein wird, kann niemand geben. „Wir arbeiten nur mit Szenarien, aber welche Tech-

Für mich steht fest, dass es 2050 praktisch nur mehr BEV geben wird, zumindest bei Pkw.“

Karl Rosenologie welchen Anteil haben wird, weiß niemand. Jeder Krieg, jede Krise ändert die Perspektive. Und vor allem Kriege sind sehr fossil.“ Fakt ist, dass

das Ziel der CO2-Neutralität bis in 16 Jahren erreichbar ist, wenn die Politik ihre Rolle als Rahmengeber wahrnimmt, „aber den Rest muss man der Industrie überlassen. Dazu kommt, dass 98 Prozent der Bevölkerung nicht wirklich die Details verstehen. Zum Beispiel, dass die heutigen Energiepreise niedriger sind als in den 1970er-Jahren, in Relation zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen.“

Viel fossil

Rebecca Yates, Vice President Advance Lubricants Products bei BP, steht natürlich ebenso in der Kritik. Als weltweit agierender Ölkonzern ist es auch nicht einfach, doch es gibt Lösungen. „Als integrierter Energiekonzern investieren wir viel in Low-CarbonEnergy-Lösungen, aber auch in effizientere Öl- und Gasproduktion. Wir sehen auch, dass Strom die Hauptkraftstoffquelle für kleine Fahrzeuge sein wird, aber in allen Szenarien kommen fossile Kraftstoffe bis 2050 vor.“ Yates’ Ansatz sind gemischte Technologielösungen – bewährte Produkte immer und immer besser machen. „So machen wir Kraftstoffe, die mehr Kilometer je Liter ermöglichen, testen schon Niedrig-Kohlenstoff-Benzin und -Diesel, die heuer noch auf den Markt kommen sollen. Und für HVO100 kommen in England und den Niederlanden Tankstellen.“ Darüber hinaus wird das Ladenetz natürlich weiter ausgebaut und in den USA ist ein interessantes Pilotprojekt

bereits im Gange. „Wir sammeln von B2B-Kunden das Altöl ein, reprozessieren es und liefern es frisch aufbereitet zum Kunden zurück.“

Ecken und Enden

Mehr mit der Gegenwart beschäftigt sich Michael Fleiss, Europa-CEO Autobay Volvo/Geely. Und die ist nun einmal dominiert von fossil betriebenen Motoren. „Die Mehrheit der individuellen Mobilität ist derart basiert. Also gilt es, die Effizienz der Verbrenner zu optimieren. Und mit nachhaltigen Kraftstoffen hat man den gleichen Effekt wie mit Millionen E-Autos. Aber keiner redet über E-Fuels, obwohl man damit die jetzige Flotte weltweit in grüne Autos transformieren könnte.“ Für Fleiss eine perfekte Lösung, da man synthetische Kraftstoffe auch normalem Sprit beimischen kann, wobei es ihm nicht darum geht, sich auf eine bestimmte Technologie festlegen zu wollen: „BEV sind nicht falsch, aber man braucht sie nicht in allen Ecken der Welt, wird nie auf allen Märkten einen Marktanteil von 100 Prozent erreichen. Schon

deswegen muss man die Verbrenner weiterentwickeln.“

Klare Regeln

Arnd Franz, Vorsitzender Geschäftsführer Mahle Group, teilt die Meinung von Fleiss, dass in der Diversität die Lösung liegen wird: „Speziell, was die Langstrecke betrifft. Da ist Wasserstoff die möglichste Lösung. BEV werden natürlich eine große Rolle spielen und die werden auch noch effizienter werden. Aber auch mit den derzeitigen

Wichtig ist auch grüne Energie für die Akkuproduktion.“

Michael Fleiss

Elektroplänen werden wir keinen gravierenden Effekt erzielen, außer wir gehen auf die CO2-Vorgaben von 2010 zurück. Aber auch das wird nicht reichen.“ Deswegen ist für Franz entscheidend, das geplante VerbrennerVerbot noch einmal zu überdenken, um nicht nur die CO2-Vorgaben erreichen zu können. „Es wäre auch wichtig, um Europa als potenziellen Markt für Investoren in Bio- oder E-Fuels zu

H2 würde komplett neue Flugzeuge erfordern, der Einsatz von Bio- und E-Fuels gilt hier als wahrscheinlicher

installieren. Da benötigt es eine bessere Regulierung, etwa dass es bestimmte Fahrzeugkategorien geben muss, die zum Beispiel nur mit nachhaltigen Treibstoffen zu betreiben sind.“

Risiko Kunde

Für Fleiss kommen noch weitere positive Aspekte hinzu, wenn man sich das Wärmekraftmaschinen-Aus noch einmal überlegen sollte: „Es wäre eine tolle Möglichkeit für Europa, seine Industrie zu behalten. Statt Technik also zu verbannen, was die EU ja möchte, wäre es schlauer, auf die Taxierung von CO2 zu schauen. Und eine Regelung herauszugeben, wie viel Bio- oder E-Fuel in normalem Sprit beigemengt werden soll. Das hätte deutlich mehr Effekt aufs Klima.“ Dass das keine leeren Versprechen sind, kann Yates bestätigen, die HVO 100 als Beispiel bringt: „Allein der Kraftstoff ermöglicht eine CO2-Reduktion von 75 Prozent im Fahrzeug. Wenn man die Well-to-wheel-Rechnung hernimmt, ergibt sich immer noch eine Einsparung von 25 Prozent.“ Wie hoch für Rose der CO2-Preis liegen müsse? „Wenn man etwas bewegen möchte, rund 180 bis 200 Euro CO2 pro Tonne. Aber das ist nicht so einfach umsetzbar, erst sukzessive.“ Und über all dem schwebt die Ungewissheit, wie der Kunde auf die Ergebnisse der Zeitenwende reagiert, und was es ihm dann wert ist. Rose: „Wir müssen realisieren, dass die Preise die ersten Jahre nicht niedriger sein können, wenn wir fossiles Gas zum Beispiel mit grünem ersetzen.“ Die neue Infrastruktur müsse schließlich erst einmal bezahlt werden, „das muss es einem schon wert sein. Aber wenn der Staat sagt, die Ökologisierung kostet ein paar Cent

mehr, kann es leicht sein, dass diese Regierung nicht mehr gewählt wird. Sind die Investitionen erst einmal abgeschrieben, wird es verdammt billig werden, aber das müssen wir den Leuten erst einmal erklären.“

Das Was und Woher

Es gibt Momente, in der selbst die tapferste Theorie von der beinharten Realität ausgebremst wird, da hier Logik nicht immer funktioniert. Und meist liegt das an einem unberechenbaren Faktor: dem Kunden.

Michael Fleiss ist ein schlauer Mann. Der CEO von Volvo/Geely in Europa skizzierte das ideale Elektroauto. Der Akku reicht für 200 Kilometer, alles andere wäre unnötig Gewicht, das man die meiste Zeit nur spazieren fährt. Zudem wäre so ein Mobil aufgrund der kleinen Batterie schön leicht und schön günstig, die Herstellung wenig energieintensiv und so weiter. Ohne überlegen zu müssen, muss man Herrn Fleiss beipflichten.

Strom als Energie für Schwerverkehr? Hier ist sich die Industrie nicht ganz sicher, ob das der Weisheit letzter Schluss ist

Niedrigere Preise als Schlüssel zu neuen Technologien. Auch für Fleiss ein Argument, weswegen er die Eckdaten eines idealen E-Autos skizzierte: „Rund 200 Kilometer ist eine gute Reichweite, basierend auf unseren Analysen. Das reicht dann auch meistens im Winter.“ Die höheren Reichweiten größerer Akkus sind nicht nur nicht notwendig, „denn mit den großen Batterien schleppt man auch viel Gewicht mit, das wird aber selten benutzt. Das bessere Konzept ist also, eine kleinere Batterie in Kombination mit einem Range Extender zu verwenden.“ Und nicht nur deswegen. Denn die Frage nach der Energie müsse schon weit vor der Fahrzeugnutzung gestellt werden. „Wichtig ist auch grüne Energie für die Batterieproduktion. Derzeit kommen die meisten Batterien aus China und dort werden sie mit einem Kohleenergieanteil von rund 80 Prozent produziert.“ Die Technik kommender Akkugenerationen müsse also nicht nur schneller ladbar sein. Auch die Kosten müssen runter. Feststoffbatterien wären der nächste mögliche Schritt. Aber auch nur, wenn die Frage mit der Produktion geklärt wäre. •

Speziell was die Langstrecke betrifft, ist Wasserstoff die bestmögliche Lösung.“

Arnd Franz

Soll es weiter weg gehen, wäre auch das kein Problem, da es intelligenter ist, öfter Ladestopps einzulegenn. Auch hier möchte ich ihm zustimmen, es tauchen aber erste Zweifel auf, ob sich dieser Plan jemals umsetzen lassen könnte. Zuerst bräuchte man – rein theoretisch – für diesen Plan deutlich mehr Schnelllader allerorts und entsprechend dimensionierte Leitungen, um dem Ansturm gewachsen zu sein. Dann aber – so lehrt uns die Realität – kämpft der geneigte Elektromobilist mit nicht funktionierenden Ladepunkten genau so wie mit rebellierenden Ladekarten und Ladeleistungen zahlreicher Modelle, die nicht einmal annähernd dem entsprechen, was die Prospekte versprechen. Natürlich, könnte man jetzt sagen, dass das nur temporäre Probleme wären. Aber wie uns die Geschichte lehrt, scheitert selbst die genialste Erfindung an einem Faktor, der nie einkalkuliert werden kann: dem Wunsch des Konsumenten. Was früher das Kofferraumvolumen und noch früher die Beschleunigung von Null auf 100 war, ist heute die Reichweite des Stromers das Argument, das beim Kauf zieht wie kein anderes. Der zahlende Kunde will das einfach, so unlogisch das für viele auch klingen mag. Als zum Beispiel jeder einen Diesel wollte, hatte das nur in Ausnahmefällen etwas mit echtem Benötigen zu tun, meist wäre ein schlanker Benziner die schlauere Wahl gewesen. Oder der Kombi, dessen Kofferraum eh meist nur leer war und es die günstigere Limousine auch getan hätte.

Und obwohl ich Logik über alles schätze, kann ich die Klientel durchaus verstehen. Denn abgesehen davon, dass kaum einer die höheren Strompreise zahlen wollen würde, weil die Vielzahl an Megachargern ja auch irgendwie finanziert werden müssen – im Vergleich zu den Dieseln und den Kombis geht es hier um eine essenzielle Eigenschaft des Automobils: das Ankommen. Oder besser: das Weiterkommen. Es stimmt schon, dass man mit modernen BEV immer ans Ziel kommt. Aber ob man von dort auch wieder wegkommt, ist eine andere Story. Die oben erwähnten Probleme mit den nicht überall verlässlichen Ladesäulen bedeuten nämlich, dass die Reichweiten der BEV nie voll genutzt werden können. Man muss also immer einen gewissen Kilometerpolster einrechnen, um nicht in irgendeinem anonymen Industriegebiet zu stranden. Doch bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Herr Fleiss hat mit seinen Plänen definitiv Recht. Das Problem ist nur, dass der zahlende Kunde halt immer rechter hat.

Roland Scharf Chef vom Dienst FLOTTE

Der A&W-Verlag bildet ein breites Meinungsspektrum ab. Kommentare müssen nicht der Meinung des Verlages entsprechen.

VERBUND Business-Charging: Die E-Ladelösung für Ihren Unternehmensstandort.

Wir errichten und betreiben die E-Ladeinfrastruktur für Ihren Fuhrpark und machen E-Mobilität ohne Investitionskosten und internen Personalaufwand möglich: Full Service durch Planung, Umsetzung und Betrieb bis zur Abrechnung. Jetzt informieren: www.verbund.com/business-charging

Beim Tennisturnier Roland-Garros ab 26. Mai 2024 fährt ein Kleinbus mit Rhombus die Gäste autonom zum Stadion

Ist ein Fahrzeug in der Lage, Fahrsituationen innerhalb eines vorab definierten Bereichs mit Fernüberwachung selbstständig zu bewältigen, ohne dass ein Fahrer an Bord notwendig ist, handelt es sich um autonomes Fahren auf Level 4. Erst bei der fünften Stufe ist völlig freies Fahren möglich. Bei der Partnerschaft der Renault Group und WeRide, einem weltweit anerkannten Spezialisten auf dem Gebiet, geht es um autonome und vollelektrische Level-4-Minibus-Shuttles. Der Einsatz erfolgt in Kürze: Vom 26. Mai bis zum 9. Juni, jeweils von 11 bis 19 Uhr, wird der hochautomatisierte Fahrservice die Gäste vom Parkplatz P2

am Bois-de-Boulogne zum RolandGarros-Stadion chauffieren. Am Ende der Spiele werden die Tennis-Fans zum Place de la Porte d‘Auteuil oder zurück zum Parkplatz P2 gebracht.

„Die Renault Group setzt ihre Strategie für autonome Fahrzeuge stetig um. Dank unserer Tests und unserer Partner, die zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören, werden wir in der Lage sein, noch vor Ende dieses Jahrzehnts eine Reihe von autonomen, kohlenstoffarmen Kleinbussen anzubieten, die den wachsenden Anforderungen unterschiedlicher Regionen gerecht werden“, sagt Gilles Le Borgne, Chief Technology Officer der Renault Group. Besonderer Vorteil dieser Konzepte: Die Personenbeförderung kann besonders flexibel und vor allem rund um die Uhr erfolgen. Die Flotte von WeRide – 700 Fahrzeuge, darunter 300 Minibusse, sind bereits autonom unterwegs – hat bereits mehr als 28 Millionen Kilometer (vor allem Asien, Naher Osten, Nordamerika) zurückgelegt. Mit der Renault Group werden die Tests in Europa ausgebaut.

Mehr als 100 Frauen unter 25 Jahren wurden im März von der Wirtschaftskammer Wien und dem AMS Wien eingeladen, in die Speditionswirtschaft einzutauchen. „Logistik ist das Rückgrat unserer Wirtschaft“, beschreibt Alexander Winter (WKW, Fachgruppe Spediteure) den Ausblick auf einen sicheren Job. An acht Stationen konnte aktiv erlebt werden, was die gestiegene Zahl der Spediteure in Wien so macht, vom Organisieren eines Umzugs bis zur Beladung eines Lkw-Modells mit Mini-Paletten.

Jede dritte OMV-Tankstelle wird bis Ende 2024 über das Shopkonzept „Viva Billa“ verfügen. Mit dieser Expansion steigt die Zahl der Supermarkt-OMV-Stationen auf 58. Neben Markenartikeln, Eigenmarken, Frischeprodukten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs findet sich künftig auch frisches Gebäck unter dem Tankstellen dach. „Wir sind davon überzeugt, dass unser ,one stop for all‘-Marktauftritt uns mithilfe von Viva Billa zum Alltagshelfer macht“, so Michal Kubinec (OMV).

„Nimm den Buzz“ ist das Motto der Aktion von Volkswagen Nutzfahrzeuge und Vöslauer. Durch das Thema Nachhaltigkeit (rePET-Flaschen, E-Auto) stellen die Partner eine Nähe ihrer Produkte her. Über einen QR-Code am Traysticker oder der Website auf der Etikette von 11,3 Millionen Aktionsflaschen kommt man zum Gewinnspiel. Preise: drei Roadtrips mit dem ID. Buzz.

Die erste Porsche Charging Lounge in Österreich bietet neben sechs Ladesäulen mit maximal je 300 kW Ladeleistung eine Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks sowie modern ausgestattete Sanitärräume. Sie bietet WLAN, bargeldlose Bezahlmöglichkeiten und ist rund um die Uhr zugänglich. Aktuell ist die Lounge in Koblach/Vorarlberg exklusiv für Porsche-Kunden nutzbar. 33 Cent pro kWh ist der gleiche Preis wie im restlichen Porsche-Netzwerk.

Teilweise die Hälfte der bei einer Fahrt verwendeten Energie können Elektroautos per Rekuperation zurückgewinnen. So lauten Studienergebnisse von ÖAMTC und ADAC. Faktoren wie Fahrzeuggewicht und Stärke des E-Motors sind bestimmende Faktoren. Selbst im schlechtesten Fall werden 15 Prozent zurückgewonnen. Nur auf der Autobahn (weniger Bremsmanöver) sind es weniger.

2023 knackte Hödlmayr erstmals die Umsatzmarke von 400 Millionen. Unsichere und turbulente Zeiten wie die letzten Jahre überstand man nicht zuletzt mit Stabilität den Partnern gegenüber. Zusätzliche Mitarbeiter und Investitionen in den Fuhrpark zählten ebenso dazu. Bald kommt der erste E-Lkw in die Flotte, 2030 rechnet man mit zehn Prozent Lkw-Anteil, der mit erneuerbarer Energie unterwegs ist. Auch die Verlagerung auf die Schiene zählt zum Nachhaltigkeitskonzept.

Mit iX1, iX2, i4, i5 und i7 geht BMW auf „Freude Erleben“-Tour, der Salzburg-Stopp ist bereits absolviert. Innsbruck (23. bis 25. Mai, Sillpark), Graz (6. bis 8. Juni, Seiersberg Shoppingcity) und Wien (20. bis 23. Juni, Riesenradplatz) stehen als nächstes an. Auch ohne Voranmeldung kann man die Elektromodelle dort zur Probe fahren.

Prozent aller Befragten einer Autoscout24-Umfrage ist ihr Auto wichtig oder sehr wichtig. Bei den 30bis 50-jährigen lieben 64 Prozent ihr Vehikel, bei den 18- bis 30-jährigen sind es immer noch 59 Prozent.

Sport hilft Menschen mit besonderen Bedürfnissen beim Abbau von Ängsten, der Verbesserung des Selbstvertrauens etc. Der Verein Special Olympics Österreich will derartige Ziele für seine Mitglieder erreichen und wird künftig von einem Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Allgrip, der von Mag. Barbara Thun-Hohenstein an Mag. Heri Hahn übergeben wurde, unterstützt.

Eine Standortpartnerschaft zwischen Österreichs führendem Energieunternehmen und einer großen Hotelgruppe sorgt für eine Win-Win-Situation: Betriebe und Besucher profitieren von neuen Ladestationen. Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Verbund/Husar

Das Angebot an Ladeinfrastruktur muss den Menschen, die ein Elektroauto durch den Alltag bewegen, entgegenkommen. Gerade in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie bieten sich hier reichlich Möglichkeiten – die aktuelle Kooperation von Verbund und Verkehrsbuero Hospitality ist ein gutes Beispiel für den Elektroauto-Grundsatz „steht es, lädt es“.

Beteiligung am Ladeumsatz

Gestartet wurde die neue Standortpartnerschaft, bei der noch heuer insgesamt 66 Ladepunkte auf den Parkplätzen und in den Garagen österreichischer Hotels installiert werden, beim Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Hoteldirektorin Kathrin Gerstl: „In Zukunft dürfen wir die Kunden der E-Ladestation sehr gerne in unserem SchlossRestaurant und Café begrüßen. Bei einem guten Kaffee und Spezialitäten aus unserer hauseigenen Patisserie vergeht die Zeit während des Ladens natürlich noch schneller.“ Zehn Ladepunkte mit jeweils elf kW Ladeleistung wurden von der Verbund-Toch-

Vertreter von Verkehrsbuero Hospitality, Verbund Energy4Business GmbH und dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg bei der Eröffnung der neuen Ladestationen

tergesellschaft Smatrics im Umfeld des historischen Gebäudes errichtet. In Betrieb sind diese seit Jänner 2024, für die feierliche Eröffnung wurde auf bestes Wetter im Frühling gewartet. Die Kooperation gilt als wegweisende Initiative zur Förderung der Elektromobilität im österreichischen Tourismussektor. Von ihr profitieren sowohl die Besucher, die ohne „Bauchweh“ mit ihrem Elektroauto anreisen können, als auch die Hotelbetriebe. Sie beherbergen nicht nur zufriedene Elektromobilisten, sie profitieren zudem von einer Betei-

ligung am Ladeumsatz. Gezahlt werden kann auf vielfältige Weise: natürlich mit der Karte von Smatrics als Österreichs führender E-Mobility Provider, dann mit Karten entsprechender Roamingpartner und nicht zuletzt per Ad-hoc-Zahlung mit Kreditkarte – gerade im Tourismus eine wichtige Bezahlmöglichkeit.

Nachhaltige Lösungen

„Wir freuen uns, dass wir mit Verkehrsbuero Hospitality und deren Austria Trend Hotels und Bassena Hotels einen starken Partner für den Ausbau von E-Ladeinfrastruktur im heimischen Tourismus an Bord haben“, so Verbund-Geschäftsführer Martin Wagner. Michael Kröger, Geschäftsführer Verkehrsbuero Hospitality, ergänzt: „Mit dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur bieten wir unseren Gästen nachhaltige Mobilitätslösungen und höchsten Komfort während ihres Aufenthalts sowie bei der An- und Abreise. Besonders freut es mich, dass alle Ladestationen auch für das öffentliche Laden und damit auch der Nachbarschaft unserer Hotels zur Verfügung stehen werden.“ •

Die Autohersteller sind beim Thema Reichweite und Laden auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Audi ist dem gemeinsam mit Porsche nun näher.

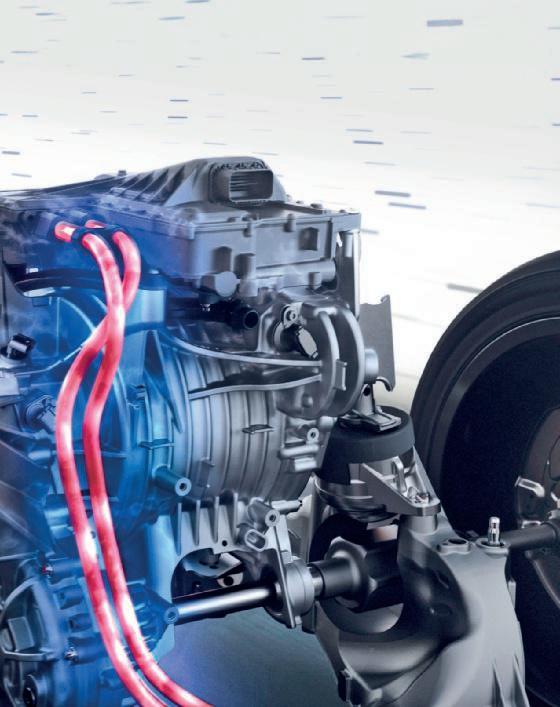

Egal ob am Stammtisch, unter Motorjournalisten oder am Motorensymposium, geht es um die E-Mobilität, kommt man am Laden und der Reichweite nicht herum. Kein Wunder, dass sich die Hersteller mit Nachdruck diesen Themen widmen und die Köpfe der Ingenieure rauchen. Audi hat gemeinsam mit Porsche die Premium Platform Electric – kurz PPE – entwickelt, die darauf vielversprechende Antworten geben soll.

255 Kilometer Reichweite in 10 Minuten laden

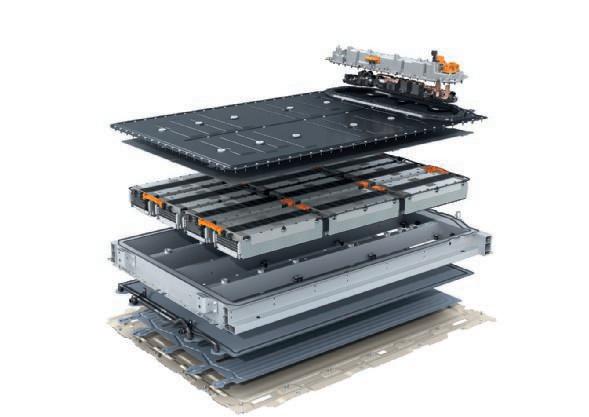

Die Antriebskomponenten sind nicht nur kompakter konstruiert, sondern zeichnen sich auch durch einen noch höheren Wirkungsgrad aus. Allein die neuen E-Motoren – wie sie etwa beim Audi Q6 zum Einsatz kommen – sorgen für ein Reichweitenplus von 40 Kilometern, verglichen mit der ersten Generation eines Audi e-tron. Beim Laden ist der Einsatz einer 800-Volt-Architektur ein Gamechanger, dadurch sind Leistungen bis zu 270 kW möglich. Um diese Geschwindigkeiten zu erreichen, ist auch ein ausgeklügeltes Thermomanagement der Batterieziellen nötig. Dann steht dem ultraschnellen Laden (außer einer entsprechenden Ladesäule) nichts mehr im Wege, in nur zehn Minuten lassen

sich 255 Kilometer Reichweite nachladen. Die neue Elektronikarchitektur hat aber auch andere Vorteile. So lassen sich etwa die Zahl, Größe und Auflösung der Bildschirme weiter erhöhen, zudem können Updates Over the air (OTA) ins Fahrzeug eingespielt werden. Im Q6 e-tron wird Audi eine neue einheitliche und auf Android Automotive basierende Infotainment-Plattform einführen. Dank eines Stores für Drittanbieter-Apps ist es dann möglich, viele der Lieblingsapps vom Smartphone direkt auf dem Fahrzeugdisplay zu nutzen. Das gilt für Musik- und Videodienste genauso wie für Navigation, Gaming, News und mehr. Für die Audi-Entwickler bedeutet die neue Elektronikarchitektur eine bessere Skalierbarkeit für kommende Produkte und die bessere Bewältigung steigender Komplexität. • (RED, Foto: Audi)

Das Fuhrparkmanagement der Porsche Bank

Der Kia EV9 hat in Sachen Design ein Statement gesetzt. Der deutlich kleinere EV3 feiert nun seine Weltpremiere und hat deutliche Anleihen an seinem großen Bruder genommen, wir konnten bereits Probe sitzen. Text & Fotos: Stefan Schmudermaier

Kia wird künftig zwei Designschienen fahren, jene, die auf dem EV6 aufbaut, und die kantigere, die auf dem EV9 basiert. Aussehen ist wie immer Geschmacksache, aber uns hat der EV9 (Test auf Seite 48) nicht nur optisch überzeugt. Gleiches gilt nun auch für den EV3, wenngleich wir noch nicht damit fahren konnten, war schnell deutlich, dass auch der ein großer Wurf wird. Die Abmessungen – 4,3 Meter lang, 1,85 breit und 1,56 hoch – sind an europäische Parkhäuser und Innenstädte angepasst, dennoch ist der Auftritt bullig. Das Design mit den kurzen Überhängen und dem für das B-Segment langen Radstand hat auch technische Gründe, schließlich galt es für die Ingenieure, einen 81,4 kWh großen Akku ins Fahrzeug zu integrieren. Damit werden Reichweiten bis zu 560 Kilometern möglich.

Schicke Optik, gepaart mit guter Ergonomie und hoher Reichweite, der Kia EV3 hat das Zeug zum echten Bestseller im heiß umkämpften Segment

Ergonomisch, aber wohl ohne 800-V-Technologie Angaben zur Ladegeschwindigkeit hat Kia zwar noch nicht gemacht, bereits bei der Präsentation der Studie im Vorjahr wurde aber angedeutet, dass der EV3 wohl nicht die ultraschnelle 800-Volt-Ladetechnik bekommen wird. Werte von 200 kW oder mehr wird es daher nicht spielen. Innen wurden erfreulicherweise andere Features des Flaggschiffs EV9 übernommen, was

den Innen- zu einem echten Wohlfühlraum macht. So sind auch beim EV3 die wichtigsten Funktionen mittels Direktwahltasten erreichbar und auch das Lenkrad verfügt über gut zu bedienende Tasten. Auf einen – zumeist ohnedies unnötigen –Riesen-Touchscreen wurde ebenso verzichtet, im Gegenzug bekommt man ein ergonomisch wirklich feines Fahrzeug.

Praktische Features

Ebenfalls top ist der zwar kleine, aber dennoch praktische Frunk, der die Ladekabel aufnimmt. Nicht minder angenehm das in der Klasse nicht alltägliche Head-up-Display, das die Infos direkt in die Windschutzscheibe einblendet. Gespannt sein darf man auch auf das i-Pedal 3.0, Kia verspricht eine noch effizientere Energienutzung und ein Plus an Reichweite durch die einstellbare Stärke der Rekuperation. Wer externe Geräte aufladen möchte, kann das dank integrierter V2L-Funkion (Vehicle to load) auch tun, witzig, dass Kia hier im Reigen der möglichen Geräte auch einen Haartrockner anführt.

Wir sind jedenfalls schon auf die erste Ausfahrt mit dem neuen Kia EV3 gespannt, die Markteinführung soll wohl noch Ende 2024 starten. Man darf dann auch auf die Preise gespannt sein, schließlich wildert er größenmäßig im Revier des Kia Soul. •

Profitieren Sie von attraktiven Flottenkonditionen und gönnen Sie sich das gute Gefühl eines Mercedes-Benz Fuhrparks.

Mehr auf www.mercedes-benz.at/work-drive-balance

C-Klasse T-Modell Plug-in-Hybrid: Kraftstoffverbrauch gesamt gewichtet (kombiniert): 0,5–0,8 l/100 km; CO2-Emissionen gesamt gewichtet (kombiniert): 12,0–18,0 g/km; Stromverbrauch gesamt gewichtet (kombiniert): 18,5–21,6 kWh/100 km. Ermittelt nach WLTP, weitere Infos unter mercedes-benz.at/wltp. Tippfehler vorbehalten. Abbildung ist Symbolfoto.

Die Videos der einzelnen Vorträge sowie die Unterlagen zum Download finden Sie in der FLOTTE WISSEN Akademie unter www.flotte-wissen.at

Die E-Mobilität ist allen Unkenrufen zum Trotz in Österreich weiter auf dem Vormarsch. Waren es anfangs die Pkw-Modelle, rücken nun die leichten elektrischen Nutzfahrzeuge in den Fokus vieler Unternehmen.

Text: Roland Scharf & Stefan Schmudermaier, Fotos: Screenshots, Murrstock/stock.adobe.com

Die FLOTTE WISSEN LIVE-Webinare haben sich in den letzten Jahren etabliert und ermöglichen Wissensvermittlung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand für das Auditorium. Das Format hat sich auch bei der jüngsten Auflage bewährt und Wissen gab es dabei einiges zu vermitteln. Kernthema war der Umstieg auf leichte vollelektrische Nutzfahrzeuge. Auch wenn sich die Zulassungen noch in Grenzen halten, dass das Interesse daran massiv steigt, attestierten sowohl Jörg Janik von ALD Automotive I LeasePlan als auch Förderspezialist Philip Pascal Kalomiris.

Tipps zum Umstieg und spannende Daten

FLOTTE-Chefredakteur

Stefan Schmudermaier führte durch das FLOTTE WISSEN LIVEWebinar

Janik zeigte zunächst auf, welche Chancen sich durch die Nutzfahrzeug-Elektrifizierung bieten und wie sein Unternehmen bei der Beratung und Umsetzung helfen können. Die Angebotsvielfalt ist mittlerweile mehr als ordentlich, jeder Nfz-Anbieter hat inzwischen mehrere elektrische Varianten im Programm, auch die Reichweiten sind gegenüber den ersten Modellen ordentlich gestiegen. Dataforce-Geschäftsführer Marc Odinius ist vielen von Ihnen vermutlich von der FLEET Convention bekannt, die rund um die heimische E-Mobilität gezeigten Daten sorgten teilweise für Überraschung und auch Staunen. Wichtige Botschaft an die Politik: Es ist noch zu früh, Vorteile wie Vorsteuerabzug oder Sachbezugsbefreiung zu streichen. •

Flottenspezialist Jörg Janik (ALD Automotive I LeasePlan) gab Tipps rund ums E-Nutzfahrzeug

Jörg Janik, ALD Automotive In seinem Vortrag gibt Janik, Flottenprofi bei LeasePlan einen Überblick über alle Aspekte für einen Umstieg auf BEV. So ist das nächste große Ding das elektrische leichte Nutzfahrzeug. „7,6 Prozent aller Neuzulassungen sind Nutzfahrzeuge, davon derzeit nur 1,5 Prozent vollelektrisch, es ist also noch viel Platz für Verbesserung und das wird auch so eintreten.“ Generell habe Österreich ein Stammtischproblem, was die E-Mobilität betrifft, was bei den Nutzis nicht viel anders ist. „Da geht es natürlich um die Reichweite, dann aber auch um die Nutzlast, die Modellauswahl, aber auch um die Kosten. Das sind die größten Knackpunkte.“ Bei der Reichweite holen die Nutzis auf, meint Janik, aber auch bei der Nutzlast: „Das war lange Zeit ein Riesenthema, weil es immer ein Balanceakt zwischen Reichweite und Nutzlast aufgrund des Akkugewichts ist. Aber der Gesetzgeber hat die höchst zulässige Nutzlast von 3,5 Tonnen auf 4.250 Kilogramm erhöht, damit E-Nutz fahrzeug den um nichts nachstehen.“

Dataforce-Geschäftsführer Marc Odinius brachte erneut interessante Daten kurzweilig auf den Punkt

Marc Odinius, Dataforce Die Transformation habe zwar ein wenig an Fahrt verloren, meint Odinius. Gerade in Österreich ist eine Trendwende aber nicht abzusehen. „2025 werden 73 Prozent der neu vorgestellten Fahrzeuge vollelektrisch sein!“ Stichwort chinesische Marken: „Noch geht es da nicht wirklich um Volumen, europäische Hersteller kommen aktuell auf 71 Prozent. Bei den vollelektrischen Autos liegt dieser Wert aber nur mehr bei 52,5 Prozent, der der chinesischen Marken schon bei 17,6. Da guckt man schon ein bisschen Richtung Zukunft.“ Sein Ausblick für die kommenden Jahre ist jedenfalls eindeutig: E-Fahrzeuge werden wieder mehr an Fahrt aufnehmen. „2025 wird es neue CO2-Grenzwerte geben, die eingehalten werden müssen. Dazu kommen mehr Wettbewerb, eine größere Auswahl und höhere Steuern für Diesel und Benziner. Nächstes Jahr wird also ein großer Schritt Richtung E-Mobilität stattfinden und spätestens 2028 werden sie gegenüber den Benzinern in Führung gehen.“

Philip Pascal Kalomiris, Fresh Mobility Nach dem Wegfall der Förderungen für elektrische Pkw verspürt Kalomiris eine in letzter Zeit deutlich verstärkte Nachfrage rund um elektrische Nutzfahrzeuge. Die De-minimis-Förderungen wurden etwas aufgelockert, was vor allem für große Unternehmen ein Thema sei. Generell könne man den Preis des E-Nutzfahrzeugs – modellabhängig – schon auf das Niveau vergleichbarer Verbrenner bringen.

Die Partner von FLOTTE WISSEN LIVE

PRO MODELLE SEIT 100 JAHREN VON PROFIS FÜR PROFIS

Ab

18.537€exkl. MWSt inkl. NoVA & 4 Jahre Garantie bei Finanzierung über die Stellantis Bank*

JETZT 100% ELEKTRISCH

*Stand Mai 2024. Verbrauch kombiniert: 5,5 - 9,8 l/100km; CO 2 -Emission kombiniert: 143 - 257 g/km. Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß der WLTP ermittelt und sind nur als Richtwerte zu verstehen. Leasingrate für Berlingo LKW KW M BLHDI 100 S&S BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell, Unternehmerangebot exkl. 20% Ust., 30% Eigenleistung, zzgl. Rechtsgeschäftsgeb., 48 Monate Laufzeit; Kilometerleistung 25.000 km pro Jahr. Angebot inkl. Extended Care Premium gratis für 48 Monate/100.000 km (Garantieverlängerung gemäß den Bedingungen der Citroën Österreich GmbH). Gültig bei Kaufvertrag bis 31.05.2024 bei teilnehmenden Citroën Partnern. Angebot von der Stellantis Bank SA Niederlassung Österreichunterliegt nicht dem VKrG. Weitere Details bei Ihrem Citroën Partner. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Symbolfoto.

Philip Pascal Kalomiris gab Einblicke in die FörderthematikDer neue Opel Grandland wurde in Deutschland designt und entwickelt und wird auch dort gebaut. Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Opel

Die technische Verwandtschaft zum Peugeot 3008 kann der Grandland zwar nicht leugnen, das Label „Made in Germany“ trägt er aber zu Recht mit Stolz. Schließlich bemüht sich Opel unter der Regie von Florian Huettl redlich, die Fäden der Marke von Deutschland aus zu ziehen und auch die Produktion hier zu belassen, die in anderen Ländern mitunter deutlich günstiger wäre.

Bis 700 Kilometer Reichweite Zurück zum Grandland. Der kommt mit unterschiedlichen Antriebsarten und als vollelektrische Variante. Damit ist nun jeder Opel aus dem aktuellen Modellportfolio auch in einer vollelektrischen Version zu haben. Im Falle des Grandland lassen die Eckdaten so manchen Mitbewerber ziemlich alt aussehen. Wer sich für die große Batterie mit 98 kWh entscheidet, bekommt eine Reichweite von rund 700 Kilometer nach WLTP. Wer diese Reichweite nicht regelmäßig benötigt, ist freilich mit einem kleineren Akku besser bedient, der nicht nur günstiger ist, sondern auch einen kleineren ökologischen Fußabdruck hat.

Egal aus welchem Blickwinkel, der neue Opel Grandland macht immer eine schicke Figur

Die Niederländerin Maartje van Tongeren hat die Geschäftsführung von ALD Automotive | LeasePlan in Österreich übernommen.

Text: Redaktion, Foto: LeasePlan

DÜber 25.000 LED-Elemente pro Scheinwerfer Optisch ist der neue Opel Grandland ein echter Hingucker, besonderes Highlight ist das neue Matrix-LED-Licht. Mehr als 25.000 (!) Elemente in jedem Scheinwerfer sorgen für eine hochauflösende Lichtverteilung, die Matrix „schneidet“ entgegenkommende oder vorausfahrende Autos noch besser aus dem Fernlichtkegel aus. Preise hat Opel noch keine genannt, die Markteinführung ist für Herbst 2024 geplant. •

ie 43-jährige Maartje van Tongeren absolvierte ein MBA-Studium an der Erasmus Universität in Rotterdam. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 2004 bei der ING-Gruppe. Über verschiedene Stationen im Einkauf, unter anderem bei namhaften Unternehmen wie Staples und Achmea, einem der größten Finanzdienstleister der Niederlande, führte sie ihre Karriere 2015 als Procurement Director zu LeasePlan Niederlande. Seit 2019 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet als Director Service Delivery die Service- und Operations-Abteilungen sowie die rund 200.000 verwalteten Fahrzeuge des Unternehmens.

Integration als große Aufgabe

„Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Team in Österreich. Gemeinsam werden wir die Integration von ALD Automotive und LeasePlan erfolgreich abschließen und sind damit bestens aufgestellt, um unseren Kunden auch in Zukunft qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen am Puls der Zeit zu bieten“, so van Tongeren über ihre neue Rolle. Sie folgt auf Klaudija Časar Torkar, die sich neuen Aufgaben außerhalb der Ayvens Gruppe widmet. Martin Kössler, Group Regional Director DACH bei Ayvens: „Mit Maartje van Tongeren konnten wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit strategischem Weitblick und Umsetzungsstärke für die Geschäftsführung von ALD Automotive I LeasePlan in Österreich gewinnen. Ich bin überzeugt davon, dass sie die ideale Person ist, um die Integration umzusetzen und das gemeinsame Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“ •

Der Kia EV6 und Niro EV für Gewerbekunden zum Economy Preis. Mit bis zu € 6.666,- inkludiertem Unternehmer-Bonus.

Wegfahrpreis exkl. USt. Kia EV6 Air ab1) € 38.990,–

Wegfahrpreis exkl. USt. Kia Niro EV ab1) € 30.490,–

Hightech E-Mobilität muss nicht hochpreisig sein. Sichere dir als Gewerbekunde einen der lagernden Kia EV6- oder Niro EV-Modelle zum attraktiven Wegfahrpreis und profitiere dabei ganz besonders von bis zu € 6.666,- inkludiertem Unternehmer-Bonus.

CO2-Emissionen: EV6: 0 g/km, 20,6-16,5 kWh/100km, Reichweite: bis zu 528km; Niro EV: 0 g/km, 16,2 kWh/100km, Reichweite: bis zu 460km2) Symbolabbildung mit Sonderausstattung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Geräuschpegeldaten nach vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 und Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt: Kia EV6 Fahrgeräusch dB(A) 68.0-66.0 / Nahfeldpegel dB(A) /min-1 0, Kia Niro EV Fahrgeräusch dB(A) 67.0 / Nahfeldpegel dB(A) /min-1 0. 1) Preise exkl. USt., Wegfahrpreis Kia EV6 Air ab € 38.990,- inkl. € 6.333,- Unternehmer-Bonus (inkl. Kia-Partner Beteiligung); Wegfahrpreis Kia Niro EV ab € 30.490,- inkl. € 6.666,- Unternehmer-Bonus (inkl. Kia-Partner Beteiligung) für Gewerbekunden – gültig auf lagernde Modelle beim teilnehmenden Kia-Partner. Aktion gültig bis auf Widerruf. Stand 03|2024. 2) 0 g/km setzt Nutzung von Strom aus 100% regenerativen Quellen voraus. Angeführte CO2-Emission und kWh/100km gemessen laut WLTP-Testzyklus. Änderungen vorbehalten. Bitte beachte, dass Ladeleistung von Faktoren wie z. B. Außentemperatur sowie Ladezustand und Temperatur der Batterie abhängt. Angegebene Zeiten beziehen sich auf Optimalbedingungen (Ladezustand 10-80%, HV Batterietemperatur 25-29°C) unter Ausschluss zusätzlicher Nebenverbraucher (z. B. Sitzheizung, Klimaanlage). Verbrauchswerte sind WLTP-Idealwerte, tats. Verbrauch hängt von Fahrprofil, Umgebungstemperatur und Fahrbahnbedingungen ab.

Cupra hat mit dem Leon und dem Formentor zwei Modelle aufgefrischt, die auch für Firmen interessant sind.

Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Cupra

Was hat sich die noch junge Marke Cupra doch in den letzten Jahren gemausert! 2018 als sportliche Sub-Marke von Seat positioniert und sich den Modellen der spanischen Mutter bedienend, kamen nach und nach völlig eigenständige Modelle auf den Markt. Den Auftakt bildete der Formentor, den Cupra im Jahr 2020 präsentierte. Das sportlich gestylte Kompakt-SUV fand schnell seine Fangemeinde und auch den Weg in den ein oder anderen Fuhrpark, weltweit wurden im Vorjahr über 120.000 Einheiten verkauft. Kein Wunder, denn auch wenn das Topmodell stolze 333 PS mittels Allradantrieb auf die Straße zaubert, gibt es ebenso deutlich wirtschaftlichere Motoren. Wie etwa einen 2.0-Liter-Turbodiesel und einen 1,5-Liter-Benziner mit jeweils 150 PS oder zwei Plug-in-Hybride mit Systemleistungen von 204 beziehungsweise 272 PS. Und die schaffen nun auch über 100 Kilometer rein elektrische Reichweite nach WLTP, können zudem mit 50 kW an den Schnelllader.

„Die Rekordergebnisse von Cupra basieren auf dem Erfolg des Crossover-SUV Formentor“, erklärt Cupra CEO Wayne Griffiths stolz. „Der neue Formentor ist pure Designbesessenheit. Etwas, das Cupra einzigartig macht und von der Masse abhebt.

Das provokante Design unserer Fahrzeuge hat uns zum Erfolg verholfen und der neue Formentor ist das beste Beispiel dafür.“ Vor allem die Frontpartie unterscheidet das neue Modell von seinem Vorgänger, Cupra spricht von einer „Shark nose“. Das Interieur wurde hochwertiger gestaltet, das Infotainment-System schneller und mit 12,9 Zoll nun auch größer.

Attraktive Preise

Die genannten Motoren sowie die Designmerkmale im Innenraum sind übrigens auch im ebenfalls überarbeiteten Cupra Leon und Cupra Leon SP Kombi zu haben, bei beiden Modellen steht zudem eine Allradvariante mit 204-Benzin-PS parat. Schade: Selbstzünder mit vier angetriebenen Rädern gibt es keinen. Dafür aber auch hier die Hai-Nase als neues Designmerkmal. „Der Cupra Leon vereint die Kernelemente, die jedes Fahrzeug der Marke haben muss: Design, Leistung und Dynamik“, so Griffiths. Preislich zeigen sich Formentor und Leon sehr attraktiv, die serienmäßig sehr gut ausgestatteten Modelle starten beim Leon 1.5 e-TSI mit 150 PS bei 34.300 Euro, der Kombi beginnt bei 35.900 Euro. Für einen weiteren Tausender bekommt man den gleich starken Turbodiesel. Beim Cupra Formentor startet die Preisliste bei 36.900 Euro. •

Außen setzt Cupra bei den neuen Modellen auf die Shark-Nose, innen gibt es hochwertigere Materialien und einen 12,9 Zoll Touchscreen

Der Koffer-

Der neue Cupra Formentor besticht mit wirtschaftlichen Benzin- und Dieselmotoren, zudem gibt es – wie auch beim Leon – zwei Plug-in-Hybride mit über 100 Kilometer elektrischer Reichweite und Schnelllademöglichkeit

Sankt Stefan im Rosental ist dem einen oder anderen Feinschmecker durch den Sternekoch Johann Lafer bekannt. Elektroautofahrern mit Sicherheit durch die flexible Wallbox NRGkick. Text: Xaver Ziggerhofer, Fotos: Dinitech

Eingebettet in das Oststeirische Hügelland liegt das DinitechKompetenz-Zentrum. Von der Produktidee über die Hard- und Softwareentwicklung bis hin zur Produktion und Logistik wird hier alles an Ort und Stelle umgesetzt. Die gesamte Wertschöpfung bleibt an einem Standort und sichert viele Arbeitsplätze in der Region. Wichtig ist dem Unternehmen, alles inhouse umsetzen zu können und keine Leistung auszulagern. „Bei Dinitech und der mobilen Wallbox NRGkick steht die einfache Handhabung, egal wo und wann, die Sicherheit und die Qualität des Produktes im Vordergrund“, erklärte bei der Eröffnung des neuen Zubaus im Kompetenz-Zentrum Dietmar Niederl, Gründer und Geschäftsführer der Dinitech GmbH.

Online-Portal für Flotten

Neben den bereits heute verbauten Features des NRGkick – wie zum Beispiel Monatsreportings, PV-geführtes-

und zeitgesteuertes Laden – kommt nun ein weiterer Baustein, speziell für Firmenautound Flottenbetreiber hinzu. Durch das neue „CHARGING4FLEETS“Online-Portal haben Flottenmanager die Möglichkeit, alle Ladungen und Kosten für einzelne Fahrzeuge und auch gesamt für alle Fahrzeuge im Bestand zu überblicken. Das cloudbasierte System ermöglicht neben einfachem Monitoring und Management die Statusabfrage der einzelnen Ladeeinheiten in Echtzeit und auch die genaue Abrechnung für die Ladungen zu Hause. Apropos zu Hause: Durch die mobile Lösung ist eine teure Installation einer Wallbox beim Dienstwagennutzer über einen Elektriker nicht notwendig. So kommt keine Kostendiskussion für die Installation oder beim Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Unternehmen auf. •

Oliver Niederl (Geschäftsführer Dinitech, Bild Mitte) mit Paul Zöchling (Österreichische POST) und Marcella Kral (ÖAMTC ePower), die mit Fachvorträgen über den aktuellen Stand der betrieblichen Elektromobilität informierten

Ab Juli 2024 werden Ihre Güterfahrzeuge über 3,5 Tonnen in Deutschland mautpflichtig. Mit unseren Mautlösungen rechnen Sie die 3,5 Tonnen Maut ganz bequem ab. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung als Maut-Spezialist und jeder Menge weiteren Vorteilen:

Mautbox mit Display

Alle Kosten in einer übersichtlichen Rechnung

Persönliche Kundenbetreuung

Attraktive Neukundenrabatte: Mautbox und Aktivierungsgebühr für

Lösungen, die den Unterschied machen. Nutzen Sie jetzt noch die wenigen Wochen, um sicherzustellen, dass Ihre mautpflichtigen Fahrzeuge vorbereitet sind. Registrieren Sie sich jetzt bei DKV Mobility, damit Sie die Box noch pünktlich zum 1. Juli aktivieren können.

So futuristisch der Name klingen mag – mit dem Symbioz möchte man bei Renault vor allem klassische Kundschaften ansprechen. Nicht nur mit schlauem Raumkonzept, sondern auch allgemein verträglicher Motorisierung.

Text: Roland Scharf, Fotos: Tizian Ballweber, Renault

Ja, es war ein kleines Raunen in der Branche, als man bei Renault klammheimlich den Megane aus den Preislisten entfernte. Den herkömmlichen wohl gemerkt, denn als rein elektrischen E-Tech gibt es den Kompakten aus Paris ja nach wie vor. Und genau hier muss man sich bei Renault generell erst einmal ein wenig geistig umparken, denn während praktisch alle anderen Hersteller ihren BEV völlig neue und teil wirre Namen geben, dreht man es hier komplett um und verwendet die bewährte Nomenklatur für die E-Wagen. Das verwirrt natürlich anfänglich und für den Symbioz bedeutet das jetzt nun: Er gilt als eigentlicher Nachfolger des Megane und Megane GrandTour, was einen riesigen Kundenkreis eröffnet. Denn nicht nur Jung- und Kleinfamilien will man mit dem Neuling ansprechen, sondern auch den klassischen Firmenkunden, der bislang gerne zum Lademegane griff.

Innere Werte

Um diesen Spagat zu schaffen, legte man sich auch deutlich ins Zeug, wobei es vielleicht kein Nachteil ist, dass die Grundform nichts mehr mit Kombi zu tun hat, sondern schon sehr in Richtung SUV geht. Viel Platz bieten zu können, war dennoch wichtig, weswegen auch die Chefetage besonders viel Wert auf das „boxy“Heckdesign legte, was in Kombination mit der längsverschiebbaren Rücksitzbank stattliche Ladewerte ermöglicht. So entstand ein 4,4 Meter langes und 1,57 Meter hohes Vehikel, das 492 bis 1.582 Liter Laderaum bietet. Wer die Fondbank ganz nach vorn schiebt, kommt sogar auf 624 Liter, was sogar ein wenig mehr ist, als die beliebtesten Kombis des Landes fassen können.

80 für 40

Innen zeigt sich der Symbioz ganz im neuen Renault-Gewand. Das Cockpit ist knapp um einen herum geschnitten, das hochgestellte 10,4 Zoll große Display am Armaturenbrett fasst die meisten Funktionen übersichtlich zusammen. Auch – zum Glück – die Rückfahrkamera, denn die Übersicht ist aufgrund der flachen Heckscheibe nicht ganz so überragend. Wie auch schon beim Espace setzt Renault auf eine monothematische Antriebspalette.

Es gibt einen Full Hybrid mit 145 System-PS, fertig. Nüchtern betrachtet reicht das aber völlig, denn die Kombination aus 90 Benzin- und 53 Elektropferden soll sparsam genug für knapp 1.000 Kilometer Reichweite sein, wobei Renaults Berechnungsformel für diesen Wert nicht ganz klar ist. Jedenfalls soll das System in der Lage sein, 80 Prozent der Stadtfahrten rein elektrisch bewältigen zu können und allein dadurch könne man 40 Prozent Benzin sparen. Fakt hingegen ist: Der Symbioz wird in drei Ausstattungsstufen erhältlich sein, die Vorbestellungsphase startet im Juni. Gegen Ende des Jahres landen dann die ersten Exemplare bei den heimischen Händlern, zu Preisen, die voraussichtlich bei weniger als 30.000 Euro losgehen werden. •

Für viel Stauraum forderte Renault-Boss De Meo extra ein eckiges Heck; Cockpit clean und übersichtlich; vor allem Flottenkunden will man mit dem hybriden Symbioz ansprechen

Besuchen Sie uns auf der Fleet Convention! 4. 6. 2024

ARN-Partnerbetriebe in ganz Österreich sind Profis für die Reparatur von Karosserie-, Lack- und Glasschäden und bieten umfassenden Service für Ihren Fuhrpark.

Gratis App downloaden! Unser spezielles Service für Sie: Die KOSTENLOSE Unfallreparatur-App hilft Ihnen bei Unfall oder Blechschaden schnell und effizient weiter –Schritt für Schritt.

Die El-Motion ist das Urgestein unter den E-Mobility-Events und wurde heuer erstmals in den Wiener Werkshallen ausgetragen, wir waren vor Ort.

Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Christian Houdek & Manuel Tenora I www.mtma.at

Zum bereits 14. Mal ging der B2B-Fachkongress heuer am 23. und 24. April über die Bühne und informierte die Besucher rund um alle Aspekte der E-Mobilität. Mehr als 30 Fachvorträge standen auf dem Programm, daneben gab es eine Ausstellung mit unterschiedlichen Produkten, Fahrzeugen und Dienstleistungen. Nach der Keynote von Joscha Schnell zur Batterieproduktion in Europa stand zunächst die Eröffnungsdiskussion mit Vertretern der El-Motion-Träger aus dem BMK, der Wirtschaftskammer Österreich und dem Österreichischen Städtebund auf dem Programm.

EL-MO-Award und kontroversielle Aussagen

Der EL-MO Award war ein voller Erfolg: Drei innovative Projekte haben dieses Jahr das Rennen gemacht.“

Astrid Witzany, Veranstalterin

Im Anschluss an den ersten Tag wurde der EL-MO Award vergeben, der auch durch die FLOTTE unterstützt wird. Als Sieger der eingereichten Projekte ging dabei „e-Taxi Austria“ hervor, in dem Pilotprojekt werden Elektro-Taxis direkt an den Standplätzen mit einer Bodenplatte verbunden und während der Standzeiten geladen. Ebenfalls siegreich der Tarifkalkulator der e-control, der das Dickicht der unterschiedlichen Ladekarten und Tarife entwirrt und dabei hilft, den oder die richtigen Anbieter zu finden. Das dritte ausgezeichnete Unternehmen ist die Firma Jumug, die ein kompaktes Zustellfahrzeug für die letzte Meile präsentiert hat, natürlich vollelektrisch.

Im ersten Modul drehte sich dann alles um Förderungen, E-Mobilität im Gewerbe und die Vorstellung der neuen Matchmaking Plattform sowie die Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), die den einheitlichen Aufbau einer Ladeinfrastruktur in der EU regelt. Das zweite und dritte Modul behandelte die Themen öffentlicher Personennahverkehr und Logistik beziehungsweise Schwerverkehr.

Für Flottenbetreiber besonders interessant war dann der zweite Tag. Den Auftakt machte Udo Rienhoff, Geschäftsführer der Hertz Autovermietung in Österreich. Laut seinen Aussagen sei die E-Mobilität aktuell nicht mit den Anforderungen an einen Autovermieter kompatibel, die E-Fahrzeuge seien nicht nachgefragt und würden oft abgemeldet in einer Ecke stehen. Vor allem das Laden nannte Rienhoff als großes Problem, sowohl aus Sicht

der Kunden als auch aus Sicht des Vermieters. Von der E-Mobilität überzeugt zeigten sich die Vertreter des erwähnten e-TaxiProjekts ebenso wie Peter Kokaroski von ALD I LeasePlan, der die Vorzüge des E-Autos zur Mitarbeiterbindung herausstrich und die Gehaltsumwandlung erklärte.

Batterierecycling, Stabilisierung des Stromnetzes & Co

Im zweiten Block erklärte die Firma Saubermacher den Status Quo beim Batterierecycling, bei dem bereits große Fortschritte erzielt wurden und seltene Rohstoffe durch die Wiederverwertung bis zu 150 Jahre im Kreislauf gehalten werden können. Dass die E-Mobilität künftig einen wichtigen Anteil an der Stabilisierung des Stromnetzes haben könnte und sollte, unterstrich Helfried Brunner vom AIT. Netzdienliches Laden ist hier das Schlagwort, aber auch bidirektionales Laden, das technisch bereits funktioniere; entsprechende leistbare Wallboxen erwartet er für 2025/26. Dass auch lokale Batteriespeicher zur Netzentlastung beitragen können, erklärte anschließend Gerrit Pürstl von Siemens Österreich. Am Nachmittag ging es weiter um Strom und Ladenetz, die FH Wieselburg arbeitet etwa an einem Projekt, bei dem selbstproduzierter Strom auch an externen Ladepunkten genutzt werden kann. Was die Erfolgsfaktoren für Elektrifizierungsprojekte sind, erklärte Christoph Liehr von Heliox, den Abschluss dieses Blocks bildeten die Themen Preistransparenz, Netzanschluss und Flexibilität von der E-Control. Die finale Keynote hielt Henk Meiborg von Varoenergy, er erklärte dabei, was es brauche, um die Ladeinfrastruktur für E-Lkw so effizient und zügig wie möglich zu entwickeln und bereitzustellen. •

Der von der FLOTTE unterstützte EL-MO Award brachte drei Sieger hervor: Die Firma Jumug mit dem Projekt „PNUM“, einem Last-Mile-Zustellfahrzeug, e-Taxi Austria mit dem Projekt „e-Taxi 2.0“, der neue Ladetarifkalkulator von der E-Control wurde ebenfalls ausgezeichnet

Im April 2024 fand der vierte Kurs zum geprüften Mobilitäts- und Flottenmanager des Fuhrparkverband

Austria gemeinsam mit dem WIFI Wien statt.

Text: Redaktion, Foto: FVA

Koc Dilek

„Ich bin im Versicherungsbereich tätig. Ich habe diesen Kurs gebucht, um speziell mehr über das internationale Fuhrparkwesen zu erfahren. Empfohlen hat mir diesen Kurs ein Bekannter einer Versicherung, der den Kurs schon absolviert hat. Ich bin voll zufrieden, wobei der internationale Bereich doch mehr in die Tiefe gehen sollte. Trotzdem – sehr empfehlenswert.“

Schauer Sonja

„Ich bin beim größten Automobilclub Österreichs und habe viel mit Fuhrparkleitern zu tun. Mir war wichtig, die Bedürfnisse meiner Kunden besser zu verstehen. Ich konnte mein Wissen auffrischen und auch Neues erfahren, das war mir wichtig. Ich kann nur allen Unternehmen empfehlen, dem Bereich Fuhrparkmanagement mehr Bedeutung zu geben und Mitarbeitern diesen Kurs anzubieten.“

Hromadka Manuel

„Mein Arbeitgeber, ein Tiefbauunternehmen, ist bereits Mitglied im FVA und ich bekam die Chance, diese Ausbildung zu absolvieren, da ich zunehmend mehr Aufgaben im Fuhrparkmanagement übernehme. Mein Wissen über das Fuhrparkmanagement hat sich durch diesen Kurs explosionsartig gesteigert. Ich kann den Kurs wirklich weiterempfehlen, da die Inhalte in allen Bereichen sehr verständlich dargebracht werden.“

Der nächste Kurs ist vom 21. Oktober bis zum 24. Oktober 2024. Mehr Informationen unter wifiwien.at (Kursnummer 94260014).

DKV Mobility

Die ideale Tank- und Ladekarte – Rundumservice für Ihre gewerbliche Fahrzeugflotte

Eine Tank- und auch Ladekarte erleichtert die Buchhaltung in jedem Betrieb ab dem ersten Fahrzeug. Egal ob Lkw, Busse, Transporter oder Pkw, ob kleine, mittlere oder große Flotten: Mit der idealen Tankund Ladekarte können Sie bargeldlos tanken, laden sowie sämtliche fahrzeugbezogene Leistungen abrechnen. Dabei gehören Mautservices ebenso zum Portfolio wie ein digitales Flottenmanagement und etwaige Steuerrückerstattungen.

Mit der idealen Firmen-Tank- und Ladekarte können Unternehmen neben Tanken und Laden zudem sämtliche fahrzeugbezogene Serviceleistungen wie etwa Mauten, Vignetten, Schmierstoffe, Additive und/oder Autowäschen bargeldlos begleichen. Daher gilt es bei der Wahl der „idealen“ Tank- und Ladekarte die individuellen Bedürfnisse Ihres Fuhrparks zu berücksichtigen. Neben der Größe des Versorgungsnetzes – seien es Tankstellen oder öffentliche Ladepunkte – gilt es insbesondere auf mögliche Nachlässe oder auch auf eine nachhaltige Mobilität zu achten.

14. Mai 2024, 18:00 bis 20:30 Uhr Siemens Österreich, Siemensstraße 90, 1210 Wien

Vortragender:

Mag. Benjamin Skolet, MLSWU, Sales Manager Fleet AT Anmeldungen unter office@fuhrparkverband.at oder www.fuhrparkverband.at

Paket mit Sinn

Drei Fahrzeuge – Toyota C-HR, Nio EL6 und Honda C-RV – erreichten im aktuellen Crashtest des ÖAMTC und seiner Partner fünf Sterne.

Beim Honda ist für den fünften Stern ein optionales Sicherheitspaket (Honda Sensing 360) nötig, ohne waren es im Test vier Sterne. Beim Nio hingegen ist der Schutz von Motorradfahrern, Fahrradfahrern und Fußgängern verbesserungswürdig, was für Punkteabzüge sorgte. Vor allem die A-Säulen können für vulnerable Verkehrsteilnehmer zum Problem werden.

„Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer, dennoch ist es beeindruckend, wie sicher moderne Fahrzeuge sind“, fasst ÖAMTC Experte Max Lang zusammen.

Über die comm.fleet-Schnittstelle können ab jetzt auch ÖAMTC-ePower-Rechnungen importiert werden

Unterstützung bei der mühsamen Dokumentation der Ladedaten des Fuhrparks bekommen Unternehmen nun durch den deutschen Software-Anbieter Community4you. Marcella Kral, zuständig für B2B-Kooperationen bei ÖAMTC New Business, erklärt: „Mit mehr als 600 öffentlich betriebenen ACund DC-Ladepunkten und Zugang zu über 16.000 Ladepunkten von Roaming-Partnern bietet der ÖAMTC ein flächendeckendes Ladenetz für ganz Österreich. Die Abrechnung des Ladevorganges erfolgt auf Basis der tatsächlich geladenen Strommenge zu einem Tarif, der in ganz Österreich gilt. Durch die Integration mit comm. fleet können die Ladedaten von ÖAMTC ePower nun automatisch übertragen werden, wodurch der manuelle Aufwand für den Fuhrpark entfällt. Damit leisten wir einen sinnvollen Beitrag zur Mobilitätswende.“ Die Bilder zeigen Teile der 18 neuen Ladepunkte im Industriezentrum NÖ-Süd und Donau Gewerbepark Krems, wo ecoplus auf das Know-how von ÖAMTC ePower setzt.

Smatrics EnBW hat allein im ersten Quartal 2024 40 Schnellladepunkte in Wien, Vösendorf, St. Pölten, Vorchdorf, Vöcklabruck und Arnoldstein errichtet. Somit ist das Smatrics-Highspeed-Netz von 176 auf 216 Ladepunkte gewachsen. Die Standorte verteilen sich entlang der Süd- und Westautobahn über vier Bundesländer. CEO Thomas Landsbek spricht von maximal 400 kW Ladeleistung, um im besten Fall in rund 15 Minuten Reichweite für optimalst 400 Kilometer zu laden.

In zwei Tranchen wurden mittlerweile 200 Fahrzeuge von Leasys an die Volkshilfe Niederösterreich ausgeliefert. Der Mobilitätsdienstleister hatte eine Ausschreibung der NonProfit-Organisation gewonnen und bietet nun neben der Finanzierung der Autos diverse Aspekte von Wartung und Verschleiß, Reifen, Tankkarten und Assistance bis hin zur Versicherung.

Pierre Jalady wurde zum neuen Geschäftsführer von UTA Edenred ernannt. Als Doppelrolle ist er zudem General Manager von Edenred Mobility EMEA. UTA Edenred, zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Von Jalady, der lang in der BMW Group beschäftigt war, werden neue Impulse für das europäischen Mobilitätsgeschäft erwartet.

Nachhaltigkeit ist eines der Schlagwörter der Gegenwart. Mit dem Unfallreparaturnetzwerk Automotive Repair Network (ARN) des Lackherstellers Axalta ist man im Schadenfall auch ökologisch bestens gerüstet.

Text: Mag. Andreas Granzer-Schrödl, Fotos: Axalta, Mag. Andreas Granzer-Schrödl

Obwohl bei der Instandsetzung eines Karosserie- und/oder Lackschadens auf jeden Fall ein ökologischer Fußabdruck gesetzt wird, kann dieser mit einigen Maßnahmen verkleinert werden. „Entscheidend ist die Wahl der richtigen Reparaturmethoden – abgestimmt auf den Zeitwert des Fahrzeugs oder die Vorgaben von Seiten des Fuhrparkeigners“, weiß Ing. Rudolf Luxbacher, Netzwerk- und FLI-Manager beim Lackhersteller Axalta Refinish Österreich. „In den Reihen der Auftraggeber ist Nachhaltigkeit schon längst Thema, es steht bei allen kleineren wie größeren Unternehmen an der Tagesordnung. Es wird uns aber in Zukunft, Stichwort Berichtspflichten, noch stärker beschäftigen. Darauf müssen wir vorbereitet sein und sind es auch“, so Luxbacher.

Reparatur spart CO2-Emissionen Vorbereitet sein heißt im Fall des Unfallreparaturnetzwerks, professionell agierende Karosserie- und Lackbetriebe als starke Partner an der Seite zu haben, die mit modernen,

Netzwerk- und FLI-Manager Ing. Rudolf Luxbacher (l.) mit Marketing- und Kommunikationsspezialist Andreas Auer, Axalta Refinish Österreich

ressourcenschonenden Produkten arbeiten und dies auch können. Ökologisches Handeln bedeutet aber auch, konsequent dem Motto „Reparatur statt Tausch“ zu folgen. Axalta hat sich dazu gemeinsam mit dem renommierten FraunhoferInstitut genau angesehen, wo eine

Wir sind auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.“

Ing. Rudolf Luxbacher

Reparatur konkret Sinn macht. Mit einem klaren Ergebnis: Eine Reparatur spart gegenüber dem Austausch je nach Bauteil zwischen 40 und 60 Prozent an CO2-Emissionen. Das ist jedoch nur ein Schlüssel zur Schadstoffreduktion. Durch die Verwendung von Produkten mit der von Axalta entwickelten Fast-Cure-LowEnergy-Technologie (FCLE) werden Energieeinsparungen bis zu 70 Prozent realisiert.

„Vorreiter bei der Energiewende“ „ARN-Betriebe sind Vorreiter bei der Energiewende“, ergänzt AxaltaMarketingspezialist Andreas Auer. Es gebe viele Eigeninitiativen in den Betrieben, um nachhaltig in die Zukunft zu schreiten. Dazu zählen etwa alternative Wege in der Energieerzeugung (Photovoltaik, Hackschnitzel, Kleinwasserkraft, etc).

Die Vorzüge des ARN werden Interessierten auch bei der FLEET Convention in Wien dargelegt. Rudolf Luxbacher, Andreas Auer und Karsten Stöcker stehen für Fragen bereit. •

AB 119 € / MONAT1

JETZT 2 JAHRE GARANTIE VERLÄNGERUNG1 COMBO CARGO VIVARO

1 Leasingrate für COMBO LKW KW M BLUEHDI 100 S&S 6-Gang Manuell, Unternehmerangebot exkl. 20% Ust. & inkl. NoVA, 30% Eigenleistung, zzgl. Rechtsgeschäftsgeb., 48 Monate Laufzeit; Kilometerleistung 25.000 km pro Jahr. Angebot inkl. Extended Care Premium gratis für 48 Monate/100.000 km (Garantieverlängerung gemäß den Bedingungen der Opel Austria GmbH). Gültig bei Kaufvertrag bis 31.05.2024 bei teilnehmenden Opel Partnern. Angebot von Stellantis Bank SA Niederlassung Österreich für Unternehmer – unterliegt nicht dem VKrG. Satzfehler vorbehalten. Symbolfoto. Stand April 2024. Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP, kombiniert (Stand April 2024): Kraftstoffverbrauch: 5,5-9,8 l/100km; CO2-Emission: 143-257 g/km. Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf die Serienausstattung und sind als Richtwerte zu verstehen. Details bei deinem Opel Partner.

Nicht für jeden Mitarbeiter muss Elektromobilität heute schon funktionieren. Doch laut Nikolaus Engleitner von Alphabet Austria gibt es kaum Fuhrparks, wo es noch gar nicht geht. Einblick in den FVA-Abend in Wien.

Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Mag. Severin Karl, Alphabet Austria

Ob der Umstieg auf Elektromobilität und das Thema Umweltbewusstsein ein Lippenbekenntnis oder lediglich ein Kostentreiber für Fuhrparks ist, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung des Fuhrparkverbands Austria (FVA) am 21. März im Silent Loft im Filmquartier Wien. Begonnen wurde mit einem Impulsvortrag von Thomas Schmidt von one2zero, einer 100-prozentigen Tochter der Salzburg AG. Er sieht Elektromobilität als wichtigen Bestandteil eines erfolgreichen Wandels, damit Österreich bis 2040 Klimaneutralität erreichen kann. Die Angebote von one2zero reichen entsprechend von Workshops zur Sensibilisierung, über das Beheben von Fehlerquellen, etwa beim Installieren der Wallboxen („Da passiert einiges!“), bis zur Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten. Nur wenn der Rollout reibungslos funktioniert, besteht die Möglichkeit, dass alle in einem Unternehmen mit der Elektromobilität zufrieden sind.

Grüne und grünere Autos

Nikolaus Engleitner, CCO von Alphabet Austria, dröselte dann alle TCO-Bausteine samt gern vergessener Aspekte auf. „Bei allen Bausteinen gibt es auch nachhaltige Überlegungen dazu“, das betreffe sogar Zinssätze, denn vielleicht werden diese künftig auf nicht nachhaltige Autos erhöht. Selbst die Verwaltung kann immer optimiert werden, denn egal ob papierlos oder digital: Ein nicht benötigter Beleg verbraucht weder Papier noch Strom. Bezüglich Elektromobilität im Fuhrpark gilt für ihn: „Es gibt kaum Fuhr-

parks, wo das gar nicht geht, aber schon auch welche, wo es nicht für alle geht – so ehrlich muss man sein!“ Nicht zuletzt gebe es „grüne und noch grünere“ Fahrzeuge auf dem Markt, das Beispiel BMW i3 sei bereits mit grünem Strom hergestellt worden, darüber hinaus wurden Recyclingstoffe eingesetzt. Aus heutiger Sicht war er seiner Zeit voraus.

betrifft künftig alle

Bei dem Stichwort Lieferkettengesetz nennt Engleitner unter anderem den Strom für die Aluproduktion und die Reduzierung der Komplexität bei diversen Bauteilen. Nur so kann sichergestellt werden, dass es später mit dem Recycling klappt. Dann erinnert er an die CSRD-Berichtspflicht, die nach und nach alle betreffen wird, ab 2026 auch die kleinen Unternehmen. Mit dem neu lancierten Alphabet Fleet Emission Consulting kann man sich intensivst beraten lassen. Der Alphabet Carbon Manager wird als Tool zur Berechnung und Überwachung von FP-Emissionen eingesetzt. Im Anschluss folgt die Analyse zur Ermittlung von Reduktionsmöglichkeiten. Hier gibt es sogar Maßnahmen, die in „die große Blackbox Scope 3“ reichen, so Engleitner. Gehaltsumwandlungsmodelle etwa können sowohl der Mitarbeiterbindung als auch der Ökologisierung dienen. Punkto Restwerte betont er die Ladegeschwindigkeit, die wichtiger als die Batteriegröße sein kann. Die Frage nach Batteriemiete ist schnell geklärt: Bitte nicht, denn im Schadenfall gäbe es dann zwei Besitzer. •

Im Silent Loft im Filmquartier Wien kamen zahlreiche Gäste zusammen, um sich über die Transformation ihrer Fuhrparks zu informieren; die Fragerunde am Schluss zeugte von viel Vorwissen

Ab sofort gibt es 170 qualitätsgeprüfte 4Fleet-Partnerwerkstätten für Reifen- und Reparaturservices und 140 Turmöl-Akzeptanzstellen in Österreich.

Text: Redaktion, Foto: DKV Mobility

DKV Mobility treibt den Ausbau ihres europaweiten Akzeptanznetzwerks für Fahrzeugservices und Tankstellen weiter voran. Ab sofort kann auch an rund 170 österreichischen Partnerwerkstätten der 4Fleet Group Reifen- und Reparaturservices bequem über die DKV Card autorisiert werden. Zuvor haben DKV Mobility und die 4Fleet Group bereits erfolgreich in Deutschland zusammengearbeitet.

Die 4Fleet Group bietet Reifenmanagement und fachgerechten Autoservice als integrierte Flotten-Dienstleistung. Die österreichischen Standorte der 4Fleet-Partnerwerkstätten sind sowohl über die DKV Mobility App als auch über den elektronischen Routenplaner DKV Maps auffindbar. „Die 4Fleet Group und ihre Partnerwerkstätten stehen für schnellen und hochwertigen Service“, sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. „Unsere österreichischen 4FleetPartner stehen mit ihrem bewährten Service für die neuen Kunden bereit“, meint Christian Kreuter, Key Account Manager 4Fleet Group. „Wir bedanken uns für die konstruktive Vorbereitungsphase mit DKV Mobility in den letzten Monaten, die den Ausbau unserer Kooperation erst möglich gemacht hat.“ Auch der Ausbau des Akzeptanznetzwerks für die digitale Tankkarte wird vorangetrieben. Ab sofort können DKV-Mobility-Kunden an mehr als 140 Turmöl-Automaten-

stationen in Österreich ihre Tankvorgänge bequem und effizient per Smartphone autorisieren. Die App&Go-Funktion ist über die DKV Mobility App zugänglich und bereits an rund 6.000 Tankstellen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Polen, Spanien, Tschechien und Ungarn einsetzbar.

App für alles

Mit der App&Go-Funktion können Kunden ihre Tankvorgänge direkt über die DKV Mobility App autorisieren. Die App nutzt Geolokalisierung, um die Tankstelle zu identifizieren. Der Kunde muss nur noch die Tankstellennummer auswählen und bestätigen. Die Quittung wird direkt per Mail auf das Smartphone des Kunden gesendet und steht zudem in der DKV Mobility App zur Verfügung. Um Tankstellen zu finden, an denen App&Go genutzt werden kann, muss der Nutzer bei der Tankstellensuche in der DKV Mobility App lediglich den App&Go-Filter auswählen. Das DKV Mobility Akzeptanznetzwerk in Österreich umfasst derzeit Zugang zu rund 2.300 Tankstellen, rund 21.000 öffentlichen und teilöffentlichen EV-Ladepunkten (Stand: 02/2024) sowie rund 1.200 Fahrzeugservice-Stationen. Europaweit haben DKV-Mobility-Kunden derzeit Zugriff auf rund 67.000 Tankstellen, gut 687.000 öffentliche und teilöffentliche EV-Ladepunkte (Stand: 02/2024) und an die 32.000 Fahrzeugservice-Stationen. •

Das DKV-Mobility-Akzeptanznetz wuchs in Österreich allein heuer gleich um 140 Turmöl-Tankstellen

Unser Servicepaket:

■ Individuell für alle Branchen

■ Praxisorientierte Planung

■ Nachgewiesene Sicherheit

■ Felxibles Baukastensystem

■ Immer perfekt organisiert

Jetzt online konfigurieren

oder unsere Experten stellen Ihnen die passende Lösung vor.

Im ersten Teil unseres Leitfadens für den Aufbau einer passenden Ladestruktur am Firmensitz beschäftigt sich unser Gastautor Christian Rötzer mit grundsätzlichen Fragen. Zum Beispiel, warum man weit weniger Ladeleistung benötigt, als es an Speichervolumen in den Auto-Akkus gibt.

Text: Ing. Mag. Christian Rötzer, Fotos: malp/stock.adobe.com

Auch wenn der Hype um Elektromobilität derzeit etwas abgeklungen sein mag und das drohende Verbrenner-Ende in absehbarer Zeit abgewendet scheint, so wird schon allein der konstant steigende CO2-Preisdruck – ob auf Herstellerseite oder von Seiten der EU-Staaten – weiter für eine konstante Elektrifizierung der Fuhrparks sorgen; und ja, in den letzten beiden Jahren hat Österreich seinen CO2-Ausstoß senken können (von 2021 auf 2022 um 5,8 Prozent), doch wird diese Rate für die neuen Grenzwerte ab 2025 nicht mehr ausreichen und zwar aus folgendem Grund: Österreich hat sich wie alle EU-Staaten zur Absenkung des CO2-Ausstoßes verpflichtet und es ist wohl sinnvoller, statt Pönale nach Brüssel zu überweisen – oder CO2Abgaben innerstaatlich – lieber in CO2-senkende Projekte wie Ladestationen in Unternehmen in Form von Förderungen zu investieren. Auf Basis der wolkigen budgetären Abschätzungen der öffentlichen Hand kommt man auf jährliche Strafzahlungen allein von Österreich auf rund eine Milliarde Euro pro Jahr für

den Zeitraum der nächsten zwei bis drei Jahrzehnte – und es ist wohl unumstritten, diese gewaltige Summe besser in Österreich zu fördern, als nach Brüssel zu überweisen.

Basisarbeit

Doch wo fängt man an? Zuerst ist es wichtig, sich auf fünf Basisfragen zu konzentrieren. Erst wenn diese geklärt sind, kann man sich an eine passende Ladeinfrastruktur wagen, man möchte ja nicht unnötig investieren.

Wie passt mein Fuhrpark zu den Anforderungen der Fahrer? Welches Modell passt ins Budget, wer braucht welche Reichweite?

• Benötigte Ladeleistung / Lastmanagement / Feedback des Netzversorgers / Montagebereiche Reicht der grundsätzliche Stromanschluss überhaupt aus oder muss ich grundsätzlich neue Zuleitungen verlegen lassen? Genauso wichtig ist es, zu definieren, wo Ladepunkte montiert werden sollen, um den grundsätzlichen Betriebsablauf nicht zu gefährden und um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

• Konnektivität und Datenkommunikation für Controlling / TGH-Bonuszahlungen / Diebstahlschutz