Grün

statt Grau

Warum mehr Grünflächen in unseren Städten ein Muss für das Klima sind.

Warum mehr Grünflächen in unseren Städten ein Muss für das Klima sind.

Heizen und Kühlen mit einem System

- flexibel einsetzbar im Massiv- und Holzbau

- Neubau und Sanierung

- Wohn-, Gewerbe-, Hotelbau,...

- Aufbauhöhe ab 3 cm

- keine Zugluft beim Kühlen

- hohe Behaglichkeit dank Strahlungswärme

- geringer Energieverbrauch

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!

Geom. Elmar Tapfer Technischer Leiter

+39 347 8667063

+39 0471 098 860 technik@tophaus.com

MEHR SCHEIN ALS SEIN?

Das Klimahaus als heutiger Standard

DAS GRÖSSTE PROBLEM IST PLASTIK

Das Kreuz mit dem Müll 26

KLIMASCHUTZ

BRAUCHT FACHKRÄFTE

31

4 Grün statt Grau

10 Mehr Schein als Sein?

18 Energie die verbindet

26 Das größte Problem ist Plastik

31 Klimaschutz braucht Fachkräfte

36 Projekt Schlandraun

Der Klimawandel verändert Berufe

Herausgeber: Athesia Druck GmbH, Bozen, Eintrag LG Bozen

Nr. 26/01, am 27.11.2001

Chefredakteur: Elmar Pichler Rolle

Projektleiterin: Magdalena Pöder

Verkaufsleitung: Patrick Zöschg

Redaktion: Dr. Nicole D. Steiner, Edith Runer, Florian Mair, Nora Ollech, Elisabeth Stampfer, Veronika Santa Werbung/Verkauf: Michael Gartner, Markus Hatzis

Soletec GmbH, Bruneck

Grünbeck Italia AG, Bozen

SPS Energy GmbH, Eppan 22 Bermartec GmbH, Lana 23 Energie-Werk Prad Genossenschaft, Prad am Stilfserjoch 24 eco center AG, Bozen

30 Hella Italien, Bruneck 34 Oilcontrol GmbH, Bozen

39 Sora GmbH, Kiens & En-co OHG, Ratschings

40 Porträt: Ulrich Kager

42 Frage an den Experten

Titelthema in kursiv Projekte in grün

PEFC-zertifiziert

DiesesProduktstammt ausnachhaltig bewirtschaftetenWäldern, Recyclingund kontrolliertenQuellen www.pefc.org

PEFC/18-31-166

produziert nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens, Athesia Druck GmbH, UW 1492

Verwaltung: Weinbergweg 7 | 39100 Bozen

Tel. 0471 081 561 info@mediaradius.it | www.mediaradius.it

Fotos: Dolomiten-Archiv, shutterstock, verschiedene Privat-, Firmen- und Online-Archive sowie Verkaufsunterlagen.

Grafik/Layout: Simon Krautschneider

Art Director: Elisa Wierer

Lektorat: Magdalena Pöder

Produktion: Athesia Druck Bozen | www.athesiadruck.com

Nachhaltigkeit ist keine Option mehr, sondern Notwendigkeit. In Südtirol zeigt sich, wie vielfältig die Herausforderungen sind: Städte, die grüner werden wollen, Betriebe, die Fachkräfte für den Klimaschutz suchen, oder das Klimahaus, das sich kritischen Fragen stellt. Das Problem Plastik bleibt aktuell – trotz vorbildlicher Mülltrennung. Hoffnung gibt die Energiegemeinschaft JenesienPlus, die zeigt, wie gemeinschaftliche Erzeugung und digitale Steuerung den Weg in die Zukunft weisen können.

Diese Ausgabe von Radius möchte Denkanstöße geben, Beispiele aufzeigen und Mut machen, gemeinsam neue Wege zu gehen.

Magdalena Pöder

Vertrieb: Als „Dolomiten“-Beilage und im Postversand

Druckauflage: 24.000 Stück

Preis: Einzelpreis 2,20 Euro, A+D: 2,80 Euro

Die Redaktion übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der Werbeseiten, PR-Seiten und der angeführten Webseiten. Athesia Druck GbmH hat gemäß Art. 37 der EU-Verordnung 2016/679 (GDPR) den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, DPO) ernannt. Die Kontaktaufnahme für jedes Thema in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist über dpo@athesia.it möglich.

Grün, grün, grün sind alle meine Häuser. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und aus kaum einem Bereich noch wegzudenken. In manchen weniger, in manchen mehr. Auch die Baubranche ist nicht gefeit, sich ernsthaft und konsequent mit Umweltschutz und grünem Bauen auseinanderzusetzen. Immerhin ist sie einer der Branchen, die den größten Einfluss auf den Klimaschutz haben.

Aktuell noch ein negativer: Mit einem weltweiten Energieverbrauch von gut 36 Prozent und einer Verantwortung von mehr als 37 Prozent der Treibhausgasemissionen gehört der Sektor zu den großen Sündern in Sachen Umweltschutz. Erkannt wurde das – gelinde gesagte Manko natürlich schon. Aber wie sieht es mit Taten aus, um einen Positivbeitrag zu leisten? Wir werfen einen Blick auf Südtirols Städte und ihr Bemühen um Nachhaltigkeit.

Wie grün ist Südtirol?

Christine Pfeifer setzt sich beruflich intensiv mit einer grüneren Bauwirtschaft auseinander. Als Präsidentin von VIVIUS, einem Innovations-Cluster mit dem Kernthema „Nachhaltiges Bauen im alpinen Raum“, sind Themen wie Energie- und Ressourcenverbrauch im Bauwesen alltäglich und ihr Blick auf den Status quo in Südtirol geschärft: „Südtirol hat mit der KlimahausZertifizierung seit 2002 europaweit Maßstäbe gesetzt. Über 80 Prozent der Neubauten erfüllen heute mindestens den Standard Klimahaus A, viele Projekte erreichen Passivhausniveau. Besonders positiv: Es gibt immer mehr Beispiele für nachhaltige öffentliche Gebäude, etwa Schulen in

Holzbauweise oder die Erweiterung des NOI Techparks, bei der Altbestand und Neubauten intelligent kombiniert wurden.“ Sie sieht aber den Bestand als größere Herausforderung: „Mehr als 60 Prozent der Gebäude sind energetisch unzureichend. Und im öffentlichen Raum sehen wir noch viel graue Fläche, wo eigentlich Grün entstehen sollte.“

Die grauen Betonwüsten, die viele Stadtbilder prägen, sind mitunter ein großes Problem. Durch das immer heißere Klima und die öffentlichen Räume, die kaum Schatten spenden, werden Orte vermehrt menschenfeindlich. Soll heißen: Ein

angenehmes Sichaufhalten und ein gesellschaftliches Miteinander sind nicht vorgesehen. Ein Bäumchen hier und da schafft da keine Abhilfe. Was jetzt passieren muss, ist eine nachhaltige und grüne urbanistische Planung. In Meran, so berichtet der Amtsdirektor für Urbanistik und Privatbauten Ivan Bocchio, läuft dafür ein Pilotprojekt: „Die Stadtgemeinde Meran ist zusammen mit sechs anderen europäischen Städten einer der Pilotstandorte des Projekts JUSTNature, das vom europäischen Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 finanziert wird.“ Das Projekt, das bis 2026 läuft, habe das Ziel naturbasierte Lösungen zu finden, um die Städte ökologischer und nachhaltiger zu machen. „Zusammenfassend erklärt, zielt der Grünplan der Stadt

Mit der Investition in eine PV-Anlage sparen Sie Geld und schützen die Umwelt. Als innovatives, international tätiges Elektrotechnik Unternehmen, erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu Ihrer bestehenden Elektroanlage passen. Dabei übernehmen wir auch alle bürokratischen Aufgaben – von der Baulizenz bis zur Netzkoppelung. Effiziente Energie für Industrieprojekte – mit der Kraft der Sonne.

Mit über 20 Jahren Erfahrung sind wir auf gewerbliche Photovoltaikanlagen von 100 kWp bis 10 MWp spezialisiert. Ob Dach-, Freilandanlagen oder Carports – wir planen, dimensionieren und realisieren Ihre Anlage von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme.

Es gibt weltweit (auch in Südtirol Laimburg und EURAC) zahlreiche Forschungsprojekte, bei denen Bäume mit Sensoren bestückt werden, um konkrete Messzahlen zu erhalten. Forschende der Technischen Universität München haben im städtisch-urbanen Raum Bäume an unterschiedlichen Standorten in der Stadt mit Sensoren versehen, um die Leistung zu messen. Im Jahr 2019 wurde an einem jungen Baum eine Jahreskühlleistung von 12.000 Kilowattstunden gemessen. Mit dieser Kühlleistung wird die Umgebungstemperatur bis 3 Grad Celsius gesenkt. Dabei wirkt die Senkung der Umgebungstemperatur direkt auf die Innenraumtemperatur von Gebäuden und kann damit monetär genutzt werden. Deshalb die Aussage von Frederic Vester, Biochemiker, Systemforscher und Umweltexperte aus Deutschland: „Es ist zu überlegen, was der Baum für Auswirkungen hat auf die Miete, die erzielt werden kann.“ Den Wert der Bäume erkennt auch Pfeifer: „Moralisch sind vor allem Gemeinden und das Land gefordert, Klimaschutz und Aufenthaltsqualität gleichwertig zu behandeln. Das heißt: mehr Bäume, weniger Asphalt, klimaangepasste Gestaltung.“

Meran darauf ab, die Passerstadt mit seinen Promenaden, Parkanlagen, Alleen und privaten Gärten als Gartenstadt zu erhalten und noch mehr zu entwickeln.“

Auch in Bruneck ist die Umgestaltung in vollem Gange: „2024 wurde das Gemeindeentwicklungsprogramm genehmigt als neues Instrument der urbanistischen Planung, bei dem viel Wert auf Grünflächen gelegt wird“, erklärt Matthias Plaikner, Amtsdirektor für Gemeindeplanung. „Hier wurden wichtige Elemente festgelegt, die in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden sollen. Unter anderem mit einem Fokus auf die Grün- und Blaukorridore innerhalb der Stadt. Es sollen insgesamt acht durchgehende Verbindungen von außerhalb bis ins Zentrum mit Alleen und Grünflächen entstehen. Teils bestehen sie schon, teils müssen sie ergänzt werden.“

Plaikner, Amtsdirektor für Gemeindeplanung

Er sagt ebenfalls: „Die große Dringlichkeit im innerstädtischen Bereich sind die großen versiegelten Flächen – ob nun gepflastert oder asphaltiert.“

Die Kraft der Bäume

Eine Lösung ist das Prinzip der Schwammstädte. Mit dieser Einpflanzmethode von Bäumen wird zum einen eine lange Lebensdauer gewährleistet,

zum anderen eine Möglichkeit geschaffen, dass Regenwasser besser versickert und das Abwassersystem der Städte entlastet wird. Bruneck konnte zusammen mit Lienz und Pieve di Cadore erfolgreich ein Projekt abschließen, das genau dieses Prinzip umsetzte. Plaikner erläutert es so: „Das Schwammstadtprinzip bringt zwar Kosten von gut 30.000 Euro pro Baum, zudem braucht der Baum danach vielleicht noch fünf Jahre, bis er wirklich Schatten spendet. Es rentiert sich langfristig jedoch enorm.“ Ein Problem sei aber die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern: „Diese Weitsicht ist oft schwer vermittelbar. Bei jeder Grünfläche gibt es große Diskussionen, wo man einen Kompromiss finden muss zwischen Bedürfnissen der Anrainer und dem Umweltschutz – etwa das Wegnehmen von Parkplätzen für die Schaffung von Grünflächen. Den Spagat muss man bei der Planung machen.“ Gelungen ist es dennoch, etwa mit der Grünfläche an der Waldebrücke und auch gegenüber und neben dem NOI Techpark Bruneck, wo eine biodiverse Bepflanzung angesetzt wurde. In Meran sieht es kaum anders aus: „Seit meinem Amtsantritt in Meran

„BÄUME SIND

NICHT NUR TEIL

DER NATUR – SIE

SIND WAHRE KRAFTWERKE. SIE

SIND WERTVOLLE LEBEWESEN, DIE

WEIT MEHR BIETEN, ALS ES AUF DEN ERSTEN BLICK SCHEINT.“

IVAN BOCCHIO, AMTSDIREKTOR FÜR URBANISTIK UND PRIVATBAUTEN

ist mir immer wieder aufgefallen, wie viele Bauverantwortliche, Immobilienbesitzende und Investoren die wahre Bedeutung der Bäume nicht erkennen“, meint Bocchio, „Bäume sind nicht nur Teil der Natur – sie sind wahre Kraftwerke. Sie sind wertvolle Lebewesen, die weit mehr bieten, als es auf den ersten Blick scheint. Ein Baum ist kein bloßer „Kostenfaktor“ bei der Realisierung von Projekten, sondern ein wertvolles Gut. Er schenkt im Sommer erfrischenden Schatten, senkt die Temperaturen spürbar und steigert durch die erhöhte Verdunstung die Luftfeuchtigkeit in seiner Umgebung. In diesem Zusammenhang gilt zu erwähnen: „Ein Baum ist mehr als nur Holz und Blätter.“

Weiter auf Seite 8

Ein Gespräch mit Daniele Lupo, Leiter der Genossenschaft lungomare, über öffentlichen Raum, Konsum und das Potenzial der Flüsse.

Radius: Wie viel Platz bietet Bozen für Begegnung und Aufenthalt?

Daniele Lupo: Lungomare beobachtet das schon seit längerer Zeit. Bozens öffentliche Plätze sind gepflegt, aber es ist eher als repräsentativer Raum gedacht, als Raum, den man nur durch den Konsum genießen kann. In mediterranen Städten gibt es auf den meisten Plätzen einen Baum mit schattigen Sitzplätzen, also einen Ort zum Verweilen. In Bozen wird hingegen oft befürchtet, dass Sitzplätze zu Problemen führen. Mit FLUXAktionen und Raumerkundungen entlang der Flüssen, setzt sich Lungomare mit den Flusslandschaften Bozens aus unterschiedlichen Perspektiven auseinander und versucht Potenziale sichtbar zu machen und zu erkunden. Die Plattformen, die durch FLUX nahe der Trieststraße am Eisackufer entstanden sind, haben diesen Raum als Begegnungsort gestaltet, der vielfältig genutzt wird.

Radius: Was hat es mit dem Projekt auf sich?

D. Lupo: Wir arbeiten schon seit einigen Jahren am Thema der Flüsse. Durch FLUX versuchen wir, Orte des Wohlbefindens und der Sicherheit zu schaffen, wo man sich trifft, wo man verweilen kann, wo man sich abkühlen kann, wo man mit der Natur mitten im urbanen Raum in Kontakt kommt, wo Kinder spielen können. So hat sich der Ort verändert und wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt.

Daniele Lupo, Artistic Director

Radius: Wie hat sich das Verhältnis der Bozner zu den Flüssen, also auch der sie direkt umgebenden Natur, entwickelt?

D. Lupo: Die Talfer war lange durch dichte Vegetation kaum zugänglich. Durch die Pandemie haben viele den Fluss neu entdeckt, weil Erholungsräume gebraucht wurden und es für Menschen ein elementares Bedürfnis ist, sich im Grünen aufzuhalten. In Bozen fehlt es allerdings noch an der Infrastruktur, etwa an öffentlichen Toiletten, sicheren Zugängen zum Fluss und auch offene Freiräumen, um den grünen Raum bestmöglich nutzen zu können. Wir hoffen, dass die Stadt an diesem Bedarf weiterarbeiten wird.

Mit dem Art Bonus unterstützen Sie die Kultur in Südtirol und erhalten 65 % Ihrer Spende als Steuergutschrift zurück.

Nehmen Sie an der Informationsveranstaltung am 19. September um 17:30 Uhr im Trevi-Zentrum (Kapuzinerstraße 28, Bozen) teil.

Mehr erfahren unter: artbonus.gov.it

Très bien

Fragt man Pfeifer nach einer idealen Stadt der Zukunft, hat sie eine klare Vorstellung: „Grüne Städte sind kompakt, klimapositiv und voller Leben. Dächer und Fassaden sind begrünt und erzeugen Solarstrom. Straßen sind nicht nur Verkehrswege, sondern Aufenthaltsorte mit Schatten, Wasser und Biodiversität. Gebäude sind saniert, barrierefrei und sozial durchmischt. Mobilität ist emissionsfrei, der öffentliche Raum wird von Fußgängern, Radfahrern und öffentlichem Verkehr dominiert.“ Paris scheint hier trotz seiner beachtlichen Größe und damit vermeintlichen Schwerfälligkeit stringent einem roten – pardon, grünen! – Faden zu folgen, wie Bocchio beobachtet: „Ein hervorragendes Beispiel für dieses umsichtige Verständnis liefert Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris. Kürzlich hat sie die Pflanzung von 170.000 neuen Bäumen initiiert und damit eine wahre grüne Revolution angestoßen. Darüber hinaus hat sie weitrei-

chende Maßnahmen ergriffen, um ganze Straßen für den Verkehr zu sperren und sie in grüne Fußgängerzonen sowie „grüne Oasen“ umzuwandeln. Teil ihrer Vision ist es, 500 weitere Straßen in autofreie, grüne Zonen zu transformieren. Damit solche Szenarien auch in Südtirol keine Utopien mehr bleiben, braucht es vor allem eines: Kommunikation und Geduld.

Anzeige

Niederstätter investiert kontinuierlich in moderne Technologien und innovative Arbeitsmaschinen. Ein Fokus bei der Ausstattung des umfangreichen Mietparks liegt dabei auf umweltfreundlichen Elektro-Maschinen.

In diesen Tagen hat PICHLER projects einen neuen Elektro-Manitou MRT für den Bau einer Stahlkonstruktion zur Produktionserweiterung von Alpitronic gemietet. „Da die Arbeiten im Inneren eines Gebäudes stattfinden“, erklärt Daniel Ohnewein von PICHLER projects, „waren null Emissionen und ein niedriger Geräuschpegel ausschlaggebend, um nicht nur das Klima, sondern auch die Gesundheit der Arbeiter zu schützen.“

„Niederstätter ist schon seit über 25 Jahren ein zuverlässiger Partner für uns“, so Daniel Ohnewein weiter. Damit Kunden optimal unterstützt werden, nehmen Mietberater und Servicetechniker regelmäßig an Schulungen im Unternehmen und beim Hersteller teil. So ist sichergestellt, dass die richtige Maschine gewählt und fachgerecht vor Ort betreut wird. „Es handelt sich um eine gute Firma, deren Stärke sowohl im Service als auch in einem hervorragend ausgestatteten Maschinenpark liegt.“

Der Teleskopstapler Manitou MRT2660E steht exemplarisch für die neue Generation nachhaltiger Baumaschinen. Er vereint Arbeitskomfort, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig ermöglicht er ressourcenschonendes und hocheffizientes Arbeiten – ein weiterer Grund, warum genau diese Maschine für den zweistöckigen Stahlbau von PICHLER projects bei Alpitronic zum Einsatz kommt. Weitere Informationen unter: www.niederstaetter.it

Photovoltaik gilt als eine der wichtigsten Säulen der Energiewende. In Zeiten des unaufhaltsam voranschreitenden Klimawandels steigen die Rufe nach nachhaltigen Lösungen kontinuierlich. Durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen leistet Soletec einen wesentlichen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Lohnend für alle – auch für Sie! Werden Sie Teil der Energiewende!

Gemeinsam schaffen wir es, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Eine Solaranlage spart viele Tonnen CO2 pro Jahr und verschafft Ihrem Betrieb oder Ihrem Zuhause ein grünes Image. Zudem halten Sie Ihre

Betriebskosten gering, indem Sie unabhängiger von den klassischen Energieversorgern werden. Bei Betrieben mit hohem Eigenverbrauch rechnet sich die Investition bereits nach sechs bis sieben Jahren und liefert bis zu 30 Jahre Strom.

Soletec unterstützt Sie dabei, wirtschaftlich rentable Anlagen über Jahre hinweg zu betreiben, oder lässt Sie durch die Nutzung Ihrer Dachflächen von attraktiven Mietzahlungen profitieren.

Solarstrom für Unternehmen und zu Hause

Photovoltaikanlagen von Soletec bieten jedoch nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privathaushalte die Möglichkeit, Solarstrom selbst zu produzieren. In Kombination mit verschiedenen Speicherbatterien schaffen Sie sich heute den Luxus, rund um die Uhr mit Strom versorgt zu sein und gleichzeitig Ihr Portemonnaie zu schonen.

Maßgeschneiderte Lösungen von Anfang bis Ende Von der Beratung über die Planung bis hin zur finalen Realisierung begleitet und unterstützt Soletec Sie bei Ihren individuellen Anforderungen und Bedürfnissen.

„Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft“

„Wir von Soletec sind mehr als nur ein Dienstleister – wir sind Ihr verlässlicher Photovoltaik-Partner, der sich auf Wunsch auch zukünftig um die Wartung und Überwachung Ihrer PVAnlage kümmert. Sie können sich entspannt zurücklehnen und wir erledigen den Rest. Zuverlässig, kompetent, sorglos und nachhaltig”, so Alexander Niederkofler, Geschäftsführer von Soletec.

Was heute als Standard im energieeffizienten Bauen gilt, begann in Südtirol vor mehr als 25 Jahren bei den Toblacher Gesprächen, als Hans Glauber (1933–2008), ein Vordenker der Nachhaltigkeit, dieses Thema aufwarf. Daraus entwickelte sich ein politisches und technisches Projekt, das den Bausektor grundlegend veränderte: das Klimahaus. Es ist die Antwort auf die Frage, wie sich Energie einsparen und CO₂Emissionen reduzieren lassen. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Die Europäische Union hatte um die Jahrtausendwende klargemacht: Es müsse gehandelt werden, um Energie zu sparen und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wer diese Maßnahmen in die Wege leiten musste – Staat, Land oder Gemeinde – ließ sie aber offen. Klar war nur: Der Bausektor verursachte damals schon weltweit rund 50 Prozent des CO2-Ausstoßes und verbrauchte rund die Hälfte der Energie. Anfangs ging es vor allem darum, den Heizenergiebedarf zu senken. Später rückte auch der CO2-Ausstoß in den Fokus – nicht nur beim Heizen, sondern ebenso bei der Errichtung und Entsorgung eines Bauwerks.

Modellgemeinde Bozen

Hans Glauber, dem geistigen Erfinder des Klimahauses, gelang es, Norbert Lantschner, damals Direktor des Landesamtes für Luft und Lärm, dazu zu bringen, die Klimahaus-Leitung zu übernehmen. Daraus entstand dann später die Klimahaus-Agentur. Die Stadt Bozen wurde dann bald sozusagen zur Modellgemeinde: Hier wurde

das Klimahaus-Konzept bei Neubauten erstmals zur Pflicht – ein Gebäudestandard, der den Heizenergiebedarf drastisch senken sollte. Mit Einführung des Klimahauses wurde damit der jährliche Heizenergiebedarf, ausgedrückt in Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr, von etwa 15 Liter auf sieben Liter reduziert. „Diese Halbierung des Heizenergiebedarfes war damals eine Revolution“, sagt Bauphysiker Peter Erlacher aus Naturns. „Glaubers Mut, das Problem am Schopf zu packen, war richtig und wichtig.“

Altbau als Problem

Ab 2004 durfte dann in ganz Südtirol kein Neubau mehr als sieben Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr verbrauchen. Diese Grenzwerte wurden über die Jahre dann weiter verschärft: ab 2011 waren es maximal fünf Liter, ab 2017 maximal drei Liter. „Das bedeutet: Neubauten in Südtirol benötigen heute etwa fünfmal weniger Energie als Gebäude aus den 1990er-Jahren“, erklärt Erlacher.

„Das alles ist sehr löblich. Trotzdem liegt der Energieverbrauch des gesamten Gebäudebestands – sowohl von Alt- als auch von Neubauten – in Südtirol heute leider immer noch bei rund 15 Liter pro Quadratmeter“, fährt Erlacher fort. Und hier liege das Problem: „Etwa 80 Prozent der bestehenden Wohnhäuser sind nicht saniert und benötigen daher immer noch 15 bis 25 Liter Heizöl pro Quadratmeter. Dies weil der Altbau über Jahre von der Politik und von der Klimahaus-Agentur vernachlässigt wurde“, erklärt Erlacher. „Das ist eine Katastrophe.“ Und: Ein Altbau könne natürlich nicht so einfach in einen Neubauzustand überführt werden – so wie ein VW Käfer nicht zu einem Elektroauto umgebaut werden könne. „Dazu kommt, dass bei der Sanierung von bestehenden Gebäuden weniger strenge Vorgaben gelten als für Neubauten“, betont Experte Erlacher. „Trotzdem ist auch hier eine Halbierung

Bauen heißt

Verantwortung:

Ob Styropor oder Holzfaser, das Material bestimmt den ökologischen Fußabdruck.

des Heizenergiebedarfs, beispielsweise von 20 Liter Heizöl auf rund zehn Liter, in der Regel möglich. Es ist aber teuer und komplex.“ Und wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handle, gebe es noch weniger strenge Vorgaben. „Wird aber nicht saniert, passiert nichts – und der Verbrauch und die CO2-Emissionen bleiben hoch“, betont er. „Man muss den Leuten eine Sanierung schmackhaft machen. Leider ist das Klimahaus für viele ein Feindbild.“

Aufklärung und

Weiterbildung gefragt

Ein großes Defizit liegt laut Erlacher in der Sensibilisierung und Weiterbildung: Denn im Gegensatz zu früher gebe es heute nur mehr wenige spezifische Ausbildungen im Bereich des energieeffizienten Bauens. „Besonders Planerinnen und Planer, Bauherren sowie Handwerkerinnen und Handwerker benötigen deutlich stärkere fachliche Unterstützung und gezielte Fortbildung“, sagt er, „gerade im Altbau sind individuell angepasste Lösungen bei Lüftungssystemen, Fenstertechnik und Dämmmethoden entscheidend – Standardlösungen greifen hier häufig nicht.“ Übrigens: Schon bei der Herstellung von Baumaterialien werden große Mengen an Emissionen freigesetzt. Die Herstellung von Ziegeln erfordert beispielsweise den Einsatz energieintensiver Brennöfen, die vielerorts noch mit fossilen Brennstoffen wie Heizöl befeuert werden. Deshalb reicht es heute nicht mehr aus, nur den Heizenergiebedarf eines Gebäudes zu senken. „Entscheidend ist auch, wie und woraus das Haus gebaut

wird“, betont Erlacher, „jedes Baumaterial hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Es macht einen großen Unterschied, ob man zum Beispiel mit Styropor oder mit Holzfasern dämmt.“ Dennoch werde bei der energetischen Bewertung eines Gebäudes der CO2-Ausstoß bei der Herstellung oft nicht berücksichtigt – obwohl er gerade bei bestimmten Materialien beträchtlich sei.

Holz – der CO₂-neutrale Baustoff „Ein Haus kann daher energetisch effizient erscheinen, ist aber ökologisch nicht nachhaltig, wenn es aus klimaschädlich produzierten Baustoffen besteht“, erklärt der Bauphysiker, „das Klimahaus-System ist grundsätzlich ein guter und sinnvoller Ansatz, doch es braucht eine bessere Kommunikation und Überzeugungsar-

„IN SÜDTIROL WÄCHST SO VIEL

HOLZ NACH, DASS MAN THEORETISCH

JEDEN TAG EIN

HOLZHAUS BAUEN KÖNNTE – ALLEIN AUS

DEM JÄHRLICHEN ZUWACHS.“

FACH-ING. PETER ERLACHER, BAUPHYSIK & HOLZBAU

beit, um die Bedeutung der Materialwahl stärker ins Bewusstsein zu rücken.“ Holz etwa ist ein nachwachsender, CO2-neutraler Baustoff – und der ökologischste, den es gibt. „In Südtirol wächst so viel Holz nach, dass man theoretisch jeden Tag ein Holzhaus bauen könnte – allein aus dem jährlichen Zuwachs“, rechnet Erlacher vor. Rund 50 Prozent der Landesfläche sind bewaldet, und das Wissen um den Holzbau ist tief verankert. Von den rund 300 Zimmereibetrieben in Südtirol haben sich inzwischen fast 100 auf den Holzhausbau spezialisiert. „Trotzdem wird noch viel zu wenig mit Holz gebaut, auch im öffentlichen Bereich. Dabei wäre Holz für Südtirol der ideale Baustoff: bewährt, verfügbar, klimafreundlich“, fasst der Bauphysiker zusammen, „was fehlt, ist eine gezielte Bewusstseinsbildung, aber auch konkrete Anreize – etwa durch Förderungen oder Planungsboni. Wer nachhaltig baut, sollte einen klaren Vorteil daraus ziehen können.“

Klimahaus-Klasse Gold „nicht der richtige Weg“

Ein Schritt in diese Richtung ist laut Erlacher das Konzept „Klimahaus Nature“, das neben dem Energieverbrauch auch die Umweltauswirkungen der Materialien bewertet. Wer diese Kriterien erfüllt, erhält zehn Prozent zusätzliche Kubatur – ein attraktiver Bonus. „Leider ist aber die Bezeichnung Klimahaus Nature ungeschickt gewählt, denn sie suggeriert dem Verbraucher, dass das Haus dann aus natürlichen Materialien sei. In Wirklichkeit erreicht man die Kriterien aber auch, wenn man bei-

spielsweise mit Styropor dämmt oder wenn man PVC-Fenster einbaut.“

Peter Erlacher ist ein Befürworter der derzeit gültigen Klimahaus-Klasse A 3-lKlasse). „Man denkt darüber nach, die Klasse Gold, die 1-l-Klasse, zur Pflicht zu machen“, sagt er, „das ist in meinen Augen aber nicht der richtige Weg, solange der Altbau immer noch bei rund 20 Liter liegt. Dort muss man ansetzen, um beispielsweise von 20 auf mindestens zehn Liter zu kommen.“

Mehrkosten für Bauherren

Und was sagt Architektin Christa Mair zum Klimahaus-System? Die zertifizierte Passivhaus-Planerin mit Büro in Nals betont die grundsätzliche Notwendigkeit von Regeln im Bauwesen – auch in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: „Regeln braucht es, damit einheitlich gebaut und jeder gleich behandelt wird.“ Gleichzeitig äußert sie aber Kritik an der aktuellen Umsetzung des Klimahaus-Standards. Insbesondere störe sie, dass die Klimahaus-Agentur jeden

Neubau begutachte. Während dies in den Anfangsjahren sinnvoll gewesen sei, wären heute stichprobenartige Kontrollen ausreichend, da sowohl Projektanten als auch Handwerker mittlerweile über die nötige Fachkompetenz verfügten. Zudem merkt Mair an, dass die Prüfer fachlich über dem Niveau der Projektanten stehen sollten, um eine qualitative Bewertung sicherzustellen. Und die Kosten für eine Zertifizierung – laut ihrer Einschätzung rund 5.000 Euro –sowie der damit verbundene bürokratische Aufwand seien auch eine zusätzliche Belastung für Bauherren. „Bauen ist an sich schon fast nicht mehr leistbar. Wenn dann noch vermeidbare Kosten hinzukommen, führt das zunehmend zur kritischen Hinterfragung des gesamten Systems“, meint Architektin Christa Mair. Sie plädiert für ein Umdenken: Weniger Zwang und mehr Information sowie Aufklärung wären notwendig, um die Akzeptanz und die Motivation für energieeffizientes Bauen langfristig zu fördern.

Pföstl Ludwig GmbH

©otoF irp tav „BAUEN IST AN SICH SCHON FAST NICHT MEHR LEISTBAR. WENN DANN NOCH VERMEIDBARE KOSTEN HINZUKOMMEN, FÜHRT DAS ZUNEHMEND ZUR KRITISCHEN HINTERFRAGUNG DES GESAMTEN SYSTEMS.“

CHRISTA MAIR, ARCHITEKTIN

Anzeige

Der Installateur misst den Härtegrad des

Als Familie Gutmair Anfang 2024 ihr neues Haus bezog, war die Freude groß. Doch schon nach wenigen Monaten zeigten sich Kalkränder an Armaturen, Duschwänden und Spülbecken: Das harte Wasser (17 °dH) verlangt nach einer Enthärtungsanlage. Um Geräte und Leitungen zu schützen und den hohen Reinigungsaufwand zu vermeiden, wandte sich Lisa Gutmair an ihren Installateur.

Die Lösung: das neue cliQlock-Modulsystem von Grünbeck. Es kombiniert Wasserfilter, Enthärtungsanlage und Druckminderer kompakt und flexibel. Für die Gutmairs kam ein cliQlock-Basismodul (DN25) mit pureliQ:KDX und softliQ:SE21 zum Einsatz. Der große Vorteil: Mit nur 100 Millimeter freier Leitung lässt sich das System schnell installieren. Filter und Enthärtungsanlage werden ohne Werkzeug einfach eingeklickt – Verschraubungen entfallen. „In eineinhalb Stunden war alles erledigt. Klick und dicht – das funktioniert wirklich“, so der Installateur.

Mehr Komfort im Alltag

Über die App „Grünbeck my Product“ behält Familie Gutmair den Zustand der Anlage jederzeit im Blick. Meldungen erinnern automatisch ans Salznachfüllen oder an die Filterreinigung – die Hausbesitzerin erledigt das unkompliziert selbst. Seitdem glänzen Küche und Bad wieder ohne lästige Kalkschlieren. Auch das Haarewaschen fühlt sich besser an, Waschmittel wird nur noch in halber Menge benötigt, und die Haushaltsgeräte sind optimal geschützt. „Wir sparen Zeit, Geld und Nerven – und das Wasser schmeckt sogar besser“, freut sich Lisa Gutmair.

Das Beispiel zeigt: Mit dem cliQlock-Modulsystem lässt sich eine Enthärtungsanlage schnell, sauber und platzsparend nachrüsten. Kalkschutz, Komfort und Genuss – es ist nie zu spät, die eigene Wasserversorgung aufzuwerten.

Jetzt HerbstAktion nutzen! Wir beraten Sie gerne.

Intelligent gedreht:

Setzen Sie auf SPS Energy (Bozen, Eppan) mit den Partnern Schmiede Gasser und Instalbau. Unsere selbst entwickelten Montageteile ermöglichen: flexible Montage, längs oder quer über ihre Baumreihen. Mit unserer innovativen Agri-Photovoltaiklösung setzen Sie auf eine einfache, leichte und effiziente Technologie, die nahtlos auf bestehende Hagelnetzstrukturen aufbaut.

Möglich ist das dank unserer raffinierten Steuerung, welche die Paneele täglich mit der Sonne von Osten nach Westen drehen lässt. Das Resultat: eine Steigerung der Stromproduktion um etwa 20 Prozent im Vergleich zu statischen Systemen. Unsere Steuerung reagiert aber nicht nur auf den Sonnenstand, sondern auch auf Wind, Regen und Schnee.

Gemäß aktueller Gesetzeslage dürfen Agri-Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu fünf Megawatt in nicht geschützten Zonen überall in Italien genehmigungsfrei errichtet werden. Selbst kleinere Anlagen bis 100 Kilowatt rentieren sich dank unserer einfachen Bauweise – und der grüne Strom kann nach Rücksprache mit dem Verteiler problemlos in das Niederspannungsnetz eingespeist werden.

Und unsere Technologie überzeugt bereits: Denn eine 3,3-MW-Anlage wird ab Spätherbst in der Toskana realisiert. SPS Energy begleitet Sie von der ersten Idee bis zur fertigen Anlage – von der Beratung über die Planung und die Förderanträge (Bando Agri-PV) bis hin zur Umsetzung, dem Netzanschluss und der Anmeldung beim sogenannten Gestore dei Servizi Energetici (GSE). So erhalten Sie eine Komplettlösung aus einer Hand.

Carports mit Mehrwert

Und unsere Carports sind mehr als nur Überdachungen –sie verbinden Schutz für zwei Pkw mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage (PV) auf dem Dach. Jede Carport-Anlage verfügt über eine Leistung von 6,75 Kilowatt-Peak und kann flexibel mit weiteren Einheiten in Reihe geschaltet werden. Wetterfest: zu 99 Prozent wasserdichte Modulverbindungen. Gefertigt aus robusten Aluminiumträgern und INOX-Verbindungen, bieten unsere Carports eine langlebige Lösung, die auch optisch überzeugt. Zudem können die Carports ganz ohne Fundament aufgestellt werden – dank spezieller Gewichte, in verschiedenen Formen, an den Stützen stehen sie sicher und stabil. Alternativ lassen sie sich mit Schlagankern am Boden fixieren.

Dank der flexiblen Aufstellvarianten lassen sich unsere Carports jederzeit einfach und schnell versetzen – ideal, wenn sich Ihre Anforderungen ändern oder neue Stellflächen benötigt werden. Und auch in Sachen Carports übernimmt SPS Energy sämtliche Formalitäten – von der Genehmigungseinholung bis zu den Anmeldungen – und sorgt für eine fachgerechte Montage. Auf Wunsch liefern wir die Carports auch zur Selbstmontage. Ob Agri-Photovoltaik oder PV-Carports – investieren Sie in innovative, nachhaltige und wirtschaftliche Energielösungen von SPS Energy. Lassen Sie sich von uns beraten und besuchen Sie uns auf www.spsenergy.eu

CARPORTS MIT STROMERTRAG – IHRE DOPPELTE INVESTITION!

Schützen Sie Ihre Fahrzeuge und erzeugen Sie grünen Strom. Unsere langlebigen PV-Carports sind schnell aufstellbar und lassen sich beliebig erweitern. SPS Energy begleitet Sie von der Beratung über die Planung und die Förder-Anträge (Bando Agi-PV) bis hin zur Umsetzung.

INFO@SPSENERGY.EU | WWW.SPSENERGY.EU

UNSERE PARTNER:

In ländlichen Regionen ist Stromversorgung meist eine Selbstverständlichkeit. Schalter umlegen, Licht an. Doch Energie kann mehr sein als reine Versorgung, sie kann ein Gemeinschaftsprojekt sein. Energiegemeinschaften bringen Menschen, Unternehmen und Institutionen zusammen, um gemeinsam erneuerbare Energie zu erzeugen und zu nutzen. Ziel ist, Kosten zu senken, Unabhängigkeit zu schaffen und gleichzeitig Klima und Umwelt zu schonen.

STROM AUS ERNEUERBAREN QUELLEN WIRD INNERHALB DES FESTGELEGTEN

NETZGEBIETES PRODUZIERT UND IN ECHTZEIT GENUTZT.

Ein Beispiel dafür ist die Energiegemeinschaft JenesienPlus. Sie wurde am 4. Juli 2024 gegründet und umfasst das gesamte Gemeindegebiet vom Jenesien sowie Teile von Ritten und von Bozen, genauer gesagt den Ortsteil Gries und BozenDorf. Getragen wird sie als Genossenschaft, in der private Haushalte, Betriebe und öffentliche Einrichtungen Mitglied werden können. Der Beitritt ist unkompliziert. Wer mitmacht, zahlt einen einmaligen Geschäftsanteil, bei Haushalten sind es 50 Euro, bei Unternehmen 250 Euro, der bei Austritt zurückerstattet wird.

Das Prinzip ist einfach. Strom aus erneuerbaren Quellen wird innerhalb des festgelegten Netzgebietes produziert und in

Die im Juli 2024 gegründete Genossenschaft umfasst das Gemeindegebiet von Jenesien sowie Teile vom Ritten und von Bozen. Mitglied werden können Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Die einmalige Beteiligung beträgt 50 Euro für Haushalte und 250 Euro für Betriebe und wird bei Austritt zurückerstattet. Ziel ist es, Strom aus erneuerbaren Quellen lokal zu produzieren und in Echtzeit zu nutzen. Die Abrechnung erfolgt über intelligente Zähler, sodass Mitglieder ihren Stromversorger nicht wechseln müssen. Produzenten erhalten eine Vergütung, gleichzeitiger Eigenverbrauch wird zusätzlich gefördert.

Echtzeit genutzt. Er fließt nicht physisch innerhalb der Gemeinschaft, sondern wird virtuell zugeordnet. Dafür sorgen intelligente Stromzähler, sogenannte Smart-Meter. Wer gleichzeitig Strom produziert und verbraucht, erhält eine finanzielle Förderung. Wer nur verbraucht, profitiert vom günstigeren Strompreis. Die Beteiligten müssen ihren Stromversorger nicht wechseln, sondern bleiben im bestehenden Netz. Die Idee ist in Südtirol nicht neu, gewinnt aber seit 2024 an Dynamik. Möglich wurde das durch gesetzliche Anpassungen auf europäischer und italienischer Ebene. Neben Jenesien sind inzwischen weitere Gemeinden und Täler aktiv. Auch im Sarntal hat sich eine Gemeinschaft gegründet, die

Zusätzlich zur Gemeinschaft in Jenesien gibt es in Südtirol bereits andere Initiativen, die zeigen, wie ländliche Regionen auf gemeinschaftliche Energieversorgung setzen. So begegnet man im TaufererAhrntal der Energiegemeinschaft Tauferer Ahrntal, die Menschen aus Sand in Taufers, Gais, dem Ahrntal, Mühlwald und Prettau vernetzt. Sie nutzt ein klar definiertes Versorgungsgebiet – die sogenannte Primärkabine –, um gemeinsam erzeugten Strom zu fördern und sinnvoll im lokalen Netz zu verteilen.

Ein weiteres Beispiel stammt aus Burgstall, wo im Jahr 2022 das erste Pilotprojekt in Südtirol gestartet wurde. Dank intensiver Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung, Alperia, dem Raiffeisenverband und dem Technologiepartner Regalgrid wurde ein Plan für eine Energiegemeinschaft vorangetrieben. Die Gemeinde stellt ihre Dächer zur Verfügung, um Photovoltaikanlagen zu installieren, und mehr als 100 Haushalte und Betriebe haben ihr Interesse bekundet.

Auch überregionale Initiativen sind aktiv. Die EEG Südtirol Alto Adige Genossenschaft möchte Anreize für gemeinsame erneuerbare Energieprojekte in verschiedenen Regionen fördern. Ihr Ziel ist es, dass Mitglieder ökologische, wirtschaftliche und soziale Vorteile erfahren und die Energiewende aktiv mitgestalten. Diese Beispiele zeigen, wie unterschiedlich Energiegemeinschaften in Südtirol entstehen – teils auf regionaler Ebene, teils gemeindeübergreifend – und was alles möglich ist, wenn Menschen vor Ort Ressourcen teilen und mit moderner Technik verbinden.

PHOTOVOLTAIKANLAGEN

WASSERKRAFTANLAGEN

WINDKRAFTANLAGEN

BIOGASANLAGEN

FESTSTOFF-BIOMASSEANLAGEN

EEG Sarntal Plus. Dort zählt man bereits über 100 Mitglieder und plant, bis 2027 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von zwei Megawatt zu errichten.

Technisch stützen sich viele dieser Gemeinschaften auf Photovoltaik, ergänzt durch Speicherlösungen. Speicher erlauben es, Strom für Zeiten zu sichern, in denen die Sonne nicht scheint oder die Nachfrage höher ist als die aktuelle Produktion. Das erhöht den Eigenverbrauch und entlastet das öffentliche Netz. Moderne Steuerungssysteme helfen dabei, Produktion und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen. In einer Berggemeinde wie Jenesien bedeutet das zum Beispiel, dass mittags gewonnene Solarenergie am Abend für Beleuchtung, Heizung, Warmwasser genutzt werden kann.

Der Strom wird aus verschiedenen nachhaltigen Quellen gewonnen.

Der Nutzen einer Gemeinschaft wie JenesienPlus ist nicht nur in Zahlen messbar. Neben der direkten Kostenersparnis bleibt mehr Wertschöpfung in der Region. Gleichzeitig entsteht ein Bewusstsein dafür, wie Energie produziert und verbraucht wird. Wer Mitglied ist, wird Teil eines Netzwerks, das nicht nur Strom teilt, sondern auch Wissen und Verantwortung. So wird Energie zu einem verbindenden Element, das weit über technische Aspekte hinausgeht. Energiegemeinschaften wie JenesienPlus zeigen, dass eine nachhaltige Energiezukunft nicht nur in Städten, sondern gerade in ländlichen Gebieten möglich ist. Sie verbinden moderne Technik mit lokalem Engagement und schaffen Strukturen, die langfristig tragfähig sind. In Jenesien ist dieser Weg noch jung, aber er könnte für viele andere Gemeinden in Südtirol zum Vorbild werden.

… an Siegfried Egger, Präsident des Verwaltungsrates Jenesien Plus.

Radius: Was war der entscheidende Auslöser, in Jenesien eine Energiegemeinschaft zu gründen, und wie haben Sie die Bevölkerung dafür gewonnen?

Siegfried Egger: Der entscheidende Anstoß lag darin, dass Jenesien bereits als Klimagemeinde aktiv ist und wir diesen Weg konsequent weitergehen wollten. Unser Ziel war es, die Energieversorgung nachhaltiger, unabhängiger und zukunftsorientierter zu gestalten. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Energiegemeinschaft nicht nur auf das Gemeindegebiet von Jenesien beschränkt, sondern auch Teile der Gemeinde Ritten (Oberbozen, Wangen) sowie einen Teil der Gemeinde Bozen umfasst. Um die Bevölkerung dafür zu gewinnen, haben wir von Anfang an auf Transparenz gesetzt: mit Informationsabenden und persönlichen Ge-

sprächen. Auch in Zukunft gilt es, kontinuierlich daran zu arbeiten, die Gemeinschaft weiter auszubauen und breiter aufzustellen.

Radius: Welche konkreten Vorteile spüren die Mitglieder schon jetzt und wie verändert das Projekt den Zusammenhalt in der Gemeinde?

Siegfried Egger, Präsident des Verwaltungsrates Jenesien Plus

S. Egger: Wir befinden uns derzeit noch in der Aufbauphase. Gesetzlich ist festgelegt, dass zunächst nur neue Anlagen – wie etwa Photovoltaikanlagen – für die gemeinsame Energienutzung berücksichtigt werden können. Auch finanzielle Ausschüttungen sind nach einem Jahr noch nicht vorgesehen, da sich die Energiegemeinschaft noch in der Startphase befindet. Das war jedoch von Anfang an transparent kommuniziert, und die Mitglieder sind sich bewusst, dass sich die konkreten Vorteile Schritt für Schritt einstellen. Schon jetzt ist spürbar, dass das Projekt das Bewusstsein für eine ge-

meinsame, nachhaltige Energiezukunft stärkt und den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft fördert.

Radius: Wie sehen Sie die Zukunft – welche Entwicklungen oder Erweiterungen wünschen Sie sich für JenesienPlus in den nächsten fünf bis zehn Jahren?

S. Egger: In den kommenden Jahren möchten wir die Energiegemeinschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln und kontinuierlich vergrößern, damit sie auch finanziell noch attraktiver für die Mitglieder wird. Die Zukunft gehört klar den erneuerbaren Energien und einem stärkeren Zusammenschluss steht nichts im Wege. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei auch die gute Zusammenarbeit mit anderen Energiegemeinschaften. Durch den Austausch von Erfahrungen und Synergien können wir voneinander lernen, gemeinsam Projekte umsetzen und die Energiewende regional noch wirkungsvoller gestalten. Unser Ziel ist es, dass JenesienPlus Teil eines starken Netzwerks wird, das zeigt, wie Energiegemeinschaften Hand in Hand arbeiten und einen spürbaren Mehrwert für Bevölkerung und Umwelt schaffen.

Wir liefern und installieren Trinkwasserspeicher samt kompletter Ausrüstung, einbruchhemmende Türen (WK RC3 nach EN 1627) und UV-Anlagen (Ö-Norm)

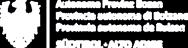

Die eigene Energie zu produzieren und sie möglichst effizient zu nutzen, ist für viele Haushalte ein zentrales Ziel geworden. Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind längst keine Seltenheit mehr. Doch während die Sonne tagsüber reichlich Strom liefert, besteht häufig das Problem, dass dieser nicht dann verbraucht wird, wenn er anfällt. Die Frage lautet also: Wie lässt sich erneuerbare Energie so einsetzen, dass sie rund um die Uhr verfügbar ist?

Genau hier setzt der Energiebaukasten „ebsy“ an, den das Unternehmen BerMarTEC entwickelt hat. Die Idee: Stromerzeugung, Speichertechnik und ein intelligentes Energiemanagement werden so verbunden, dass Haushalte den erzeugten Strom optimal nutzen können. Das System verfolgt einen Baukasten-ansatz, der es ermöglicht, verschiedene Komponenten zu kombinieren – von der Solaranlage über Batteriespeicher bis hin zu weiteren Energiequellen. Gleichzeitig können unterschiedliche Verbraucher wie Wärmepumpen, Autoladestationen, Haushaltsgeräte eingebunden werden. Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes ist seine Flexibilität – „ebsy“ eignet sich nicht nur für Neubauten, sondern lässt sich auch in

Interesse unser Installationspartner zu werden?

Melde dich gerne!

bestehende Anlagen integrieren. So können Hausbesitzer mit Photovoltaikanlage ihr System um einen Speicher erweitern. Dadurch steigt der Eigenverbrauch erheblich – ein größerer Teil des selbst erzeugten Stroms wird direkt genutzt, anstatt ins öffentliche Netz eingespeist zu werden.

Unabhängigkeit dank intelligentem Energiemanagement

Auch in puncto Versorgungssicherheit bietet der Energiebaukasten neue Möglichkeiten. Die integrierte Steuerung „emsy“ verteilt die Energie automatisch dorthin, wo sie gerade benötigt wird. Bei Stromausfall schaltet das System sofort auf Inselbetrieb um und sorgt dafür, dass wichtige Verbraucher weiterlaufen. Damit wird nicht nur der Alltag komfortabler, sondern auch die Abhängigkeit vom Stromnetz reduziert. Die Einsatzszenarien reichen vom klassischen netzgebundenen Betrieb über Systeme mit Speicher bis hin zu autarken Lösungen.

Damit ist „ebsy“ nicht nur eine technische Lösung, sondern auch ein Konzept für die Energieversorgung von morgen: flexibel, ausbaufähig und darauf ausgelegt, erneuerbare Energie so effizient wie möglich im eigenen Zuhause zu nutzen.

Warum BerMarTEC?

Wir realisieren deine Energieanlage, von der Planung bis zur Umsetzung und garantieren dabei höchste Qualität, made in Südtirol seit 2000!

Warum ebsy?

Unser Energiebaukasten ebsy verbindet Stromerzeugung mit Speichertechnik und sorgt dafür, dass der erzeugte Strom optimal im Haus verbraucht wird. Das System kann jederzeit erweitert oder mit bereits bestehenden PV-Anlagen kombiniert werden.

Aktuelle PNRRFörderungen in Höhe von 40%* noch bis 30.11.2025 nutzen!

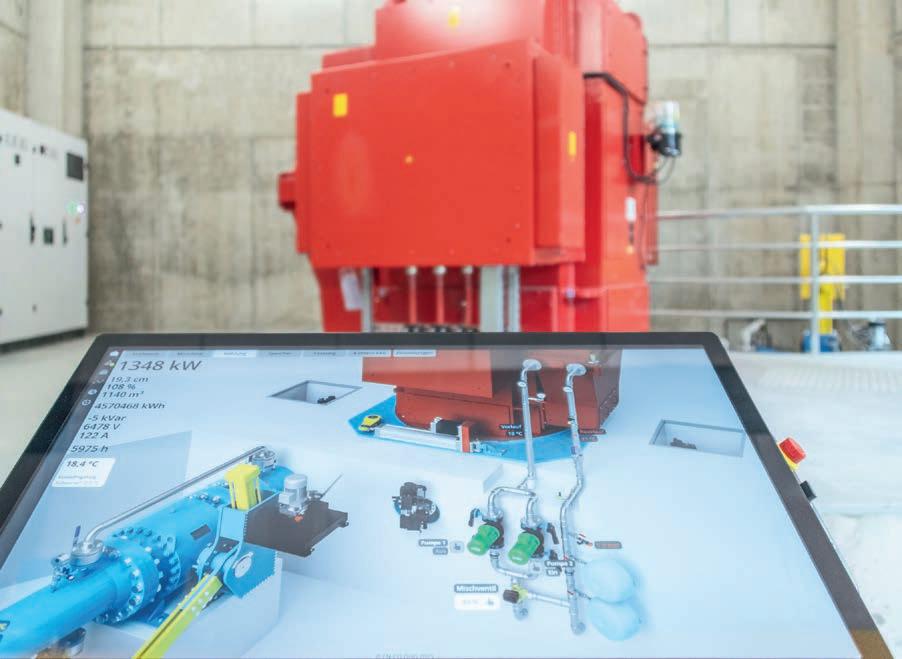

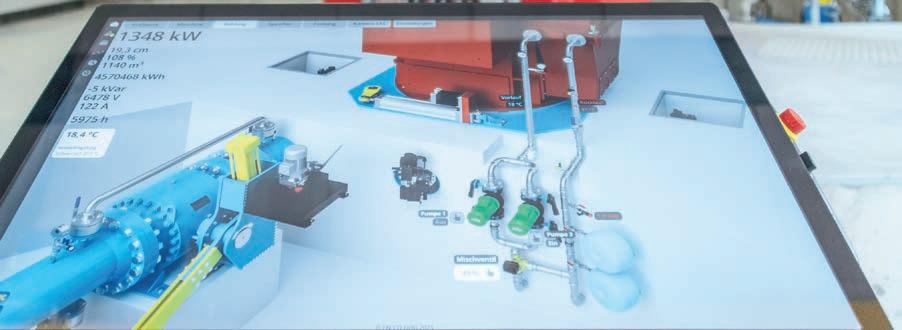

Die Energie-Werk Prad Genossenschaft (EWP) zeigt eindrucksvoll, wie eine klimafreundliche Energieversorgung schon heute funktionieren kann, lokal produziert, gemeinschaftlich getragen und langfristig wirtschaftlich. In Prad am Stilfser Joch werden Strom und Wärme seit fast 100 Jahren vor Ort erzeugt. Heute stammen 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen – eine Vorreiterrolle, die Prad weit über Südtirol hinaus bekannt gemacht hat.

Das Rückgrat der Energieproduktion bilden mehrere kleine Wasserkraftwerke, ergänzt durch Photovoltaikanlagen, Biogas aus Gülle und Mist sowie ein Blockheizkraftwerk mit nachhaltigem Pflanzenöl. Insgesamt erzeugt die Genossenschaft über 30 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, wovon rund zwei Drittel direkt in der Gemeinde genutzt werden. Überschüsse werden ins übergeordnete Netz eingespeist. Auch die Wärmeversorgung ist vollständig regenerativ: Mehr als 800 Abnehmer sind über ein modernes Fernwärmenetz angeschlossen, gespeist aus Biomasse und Blockheizkraftwerken.

Sommerwärme ohne Biomasse

Ein nächster Schritt liegt in der Dekarbonisierung der sommerlichen Wärmeversorgung. Bislang wird auch in den warmen Monaten Biomasse eingesetzt mit vergleichsweise geringem Wirkungsgrad. Die EWP will dies ändern: Künftig sollen zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpen den überschüssigen

produzierten erneuerbaren Strom nutzen, um Wärme bereitzustellen. Damit lässt sich der Biomasseeinsatz im Sommer deutlich reduzieren oder ganz vermeiden, ein Beitrag zu mehr Effizienz, weniger Emissionen und noch mehr Klimaschutz. Auch im Stromnetz stehen Innovationen bevor. Mit derzeit rund 270 Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet wachsen die Anforderungen an Netzstabilität. Vor allem mittags kommt es zu Einspeisespitzen. Die Lösung: Batteriespeicher mit 5 bis 10 Megawattstunden Kapazität und ein geplantes Pumpspeicherkraftwerk, die überschüssige Energie zwischenspeichern und flexibel bereitstellen.

Zukunftsmodell für Europa

Doch nicht nur Technik entscheidet über den Erfolg, sondern auch der organisatorische Rahmen. Rund 1.700 Mitglieder – Haushalte, Unternehmen und die Gemeinde tragen die Genossenschaft. Alle profitieren, alle gestalten mit. Dieses Prinzip hat Prad schon lange gelebt, bevor die EU Energiegemeinschaften offiziell förderte. Für EWP-Geschäftsführer Michael Wunderer ist klar: „Das Stromnetz der Zukunft ist dynamisch und flexibel – es besteht aus vielen miteinander vernetzten Komponenten, die gemeinsam wie ein virtuelles Kraftwerk funktionieren.“

Prad ist heute strom- und wärmeautark und gilt als Modellgemeinde der Energiewende. Die EWP zeigt, dass regionale Wertschöpfung, ökologische Verantwortung und Versorgungssicherheit kein Widerspruch sind, sondern sich perfekt ergänzen.

Was in Prad gelingt, ist mehr als ein lokales Projekt. Es ist ein erprobtes Modell, wie die dezentrale Energiewende in Europa aussehen kann – sauber, sicher und von den Menschen vor Ort getragen.

Energie-Werk Prad Genossenschaft

Kreuzweg 5 C | 39026 Prad am Stilfser Joch

Tel. 0473 616 202

info@e-werk-prad.it | www.e-werk-prad.it

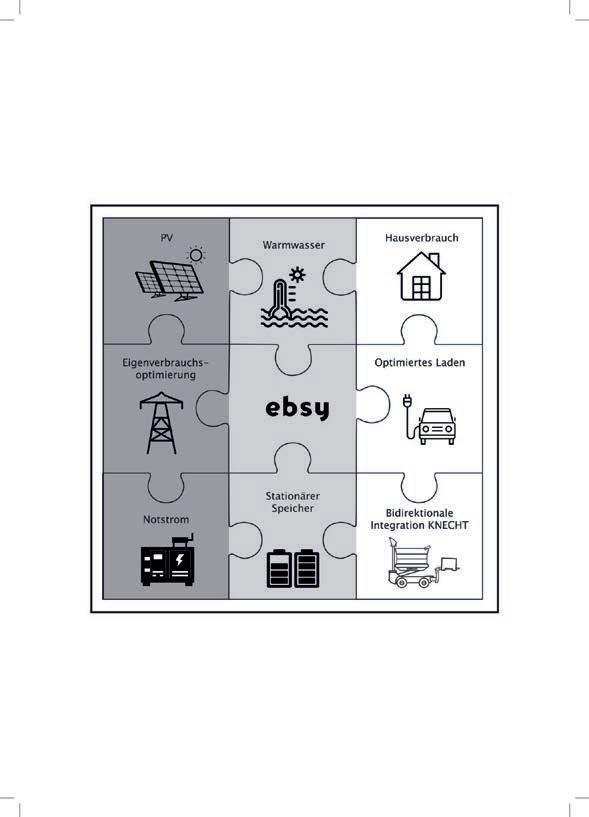

Die Erweiterungsarbeiten der Kläranlage Meran zur Erhöhung der Reinigungskapazität auf 619.000 Einwohnergleichwerte sind abgeschlossen.

Die Kläranlage Meran reinigt jährlich fast 9 Millionen Kubikmeter Abwässer der Gemeinden Meran, Algund, Hafling, Kuens, Lana, Marling, Partschins, Riffian, Schenna, Dorf Tirol, Tscherms, Naturns, St. Leonhard in Passeier, St. Martin in Passeier und Plaus. Außerdem behandelt sie jährlich ca. 1,7 Millionen Kubikmeter Industrieabwässer der Firma Forst und der Firma Zipperle. Die Anlage der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt ist seit 1999 in Betrieb und wird seit 2000 von eco center betrieben.

Die erhebliche Weiterentwicklung des Tourismus und der Industrie im Einzugsgebiet in den letzten Jahren hat die organische Belastung der Abwässer, die zur Kläranlage Meran fließen, erhöht, die operativen Spielräume der Führung der Anlage bei einem Störfall reduziert und gestattet es nicht, auf allfällige

weitere Anfragen der angeschlossenen Nutzer um Erhöhung der Grenzwerte der Abwassereinleitung zu antworten.

Im Februar vorigen Jahres begann somit ein Erweiterungsprojekt, um die Reinigungskapazität der Anlage von 364.000 auf 619.000 Einwohnergleichwerte zu erhöhen. Die Arbeiten stehen mittlerweile kurz vor der Fertigstellung und haben eine Gesamtinvestition von ca. 26,5 Millionen Euro mit sich gebracht, die ungefähr zu gleichen Teilen von der Autonomen Provinz Bozen, durch Fonds des PNRR und durch Mittel von eco center finanziert wird.

Die Erweiterung der Kläranlage Meran war ein besonders komplexes und anspruchsvolles Projekt, da es sich darum handelte, den neuen Bedürfnissen des Einzugsgebiets zu entsprechen, die Führung der Anlage zu optimieren und sie in energetischer Hinsicht möglichst autonom zu machen. Um die Reinigungskapazität zu erhöhen, wurden daher die Kommunalabwässer gänzlich von den Industrieabwässern getrennt, da diese sehr unterschiedliche Schadstoffbelastungen aufweisen. Die Indust-

rieabwässer werden in einer anaeroben Hochlastanlage vorbehandelt und erst dann zusammen mit den Kommunalabwässern zu den darauffolgenden Reinigungsphasen geleitet. Aus der Vorbehandlung der Industrieabwässer wird Energie gewonnen, die für den Betrieb der Anlage genutzt wird.

Der Hauptsammler für den Anschluss der Firmen Forst und Zipperle

Um die Abwässer der Firma Forst in die bestehende Rohrleitung einzuleiten, welche die Firma Zipperle an die Kläranlage Meran anschließt, wurde eine 5,5 Kilometer lange Rohrleitung entlang des Fahrradweges bis zum Zusammenfluss von Passer und Etsch verlegt und dort an den MEBO-Viadukt gehängt. Auf der Höhe der Marlinger Brücke kehrt sie auf der orografisch linken Seite in den Flussdamm zurück und verläuft parallel zur Bahnstrecke bis zur Querung derselben auf der Höhe des Fernheizwerks, wo sie in den bestehenden Sammler der Kläranlage der Firma Zipperle mündet.

Das neue unterirdische Becken

Es wurde ein unterirdisches Becken von 5.000 Kubikmetern Fassungsvermögen errichtet, in das die in die Anlage eintretenden Industrieabwässer geleitet werden. Hier werden die Abwässer homogenisiert, bevor sie zur anaeroben Hochlastanlage geleitet werden. Das Becken ist undurchlässig und verfügt über ein Luftbehandlungssystem, das den Austritt schlechter Gerüche verhindert.

Die Hochlast-Anaerobanlage

Die Anlage zur Vorbehandlung der Industrieabwässer besteht aus zwei Anaerobreaktoren von jeweils 14,5 Meter Höhe mit einem Durchmesser von 9,3 Metern und einem Volumen von je 1.100 Kubikmetern und aus zwei Rezirkulationstanks von 13 Kubikmeter Volumen zusammen. In den Anaerobreaktoren wird die in den Industrieabwässern vorhandene organische Belastung bei einer Temperatur von ca. 34 Grad abgeschieden. Die Anlage setzt keine Gerüche frei, da sie ohne Sauerstoff funktioniert und somit völlig geschlossen ist.

Die Vorbehandlung bringt zahlreiche Vorteile sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer Hinsicht. Zunächst wird die Schadstoffbelastung der einfließenden Industrieabwässer um ca. 78 Prozent verringert, was eine Verbesserung der

Kapazität

619.000 Einwohnergleichwerte

Angeschlossene Gemeinden

Meran, Algund, Hafling, Kuens, Lana, Marling, Partschins, Riffian, Schenna, Dorf Tirol, Tscherms, Naturns, St. Leonhard in Passeier, St. Martin in Passeier, Plaus

Gereinigte Abwässer (2024)

Kommunalabwässer: 8,8 Mio. m3

Industrieabwässer: 1,3 Mio. m3

Durchschnittliche Abbauwerte (2024)

99 % biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)

98 % chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

91 % Stickstoff, gesamt (Ntot)

96 % Phosphor, gesamt (Ptot)

durchschnittlichen Reinigungsleistungen beim Austritt aus der Kläranlage Meran und eine erhebliche Verringerung der für den Reinigungsprozess erforderlichen Stromverbräuche zur Folge hat. Außerdem wird das in den Industrieabwässern vorhandene Energiepotenzial zur Erzeugung von Biogas und somit von Strom wiedergewonnen, der dann direkt in der Anlage eingesetzt wird.

Die Blockheizkraftwerksabteilung

Um das ganze Biogas zu verwenden, das aus der Wiedergewinnung des in den Abwässern vorhandenen Energiepotenzials erzielt wird, wurde die Blockheizkraftwerksabteilung erneuert: die drei Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von je 320 Kilowatt wurden durch drei Blockheizkraftwerke mit einer Leistung von je 600 Kilowatt ersetzt.

In den nächsten Monaten werden die neuen Blockheizkraftwerke in Betrieb genommen, und parallel dazu werden die Funktionstests der installierten Gerätschaften eingeleitet. Schrittweise wird die anaerobe Hochlastanlage in Betrieb genommen. Sobald die Anlage voll in Betrieb ist, wird die jährliche Stromerzeugung schätzungsweise von ca. 4.000 Megawattstunden (Angabe aus dem Jahr 2023) auf ca. 6.200 Megawattstunden (Projektangabe) ansteigen und es der Anlage ermöglichen, in energetischer Hinsicht unabhängig zu sein.

eco center AG

Rechtes Eisackufer 21 A I 39100 Bozen

Tel. 0471 089 500

info@eco-center.it I www.eco-center.it

Das Kreuz mit dem Müll. Wir alle produzieren ihn. Industrie, Handel, Handwerk, Hotel- und Gastgewerbe, der Bereich Sanität und jeder Einzelne von uns, jeder Haushalt. Selbst bei der konsequentesten Mülltrennung bleibt noch Restmüll übrig. Aber ist Restmüll eigentlich so schlimm? Und vor allem: Trennen wir richtig? Und: Was passiert eigentlich mit unserem Müll?

Ohne Zweifel: Das Beste wäre, überhaupt keinen Müll zu produzieren. Aber das ist pure Fantasie. Eine Müllkategorie, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt, sind Kunststoffe, Plastik. Sie begegnen uns sozusagen auf Schritt und Tritt. Verpackung, Spielzeuge, Autoreifen, synthetische Kleidung, Kosmetik … Inseln aus Mikroplastik im Meer. Mikroplastik in Lebensmitteln. Und gleichzeitig jede Menge Vorschriften, die zum Nutzen von Plastik verpflichten. Man denke an Hygienevorschriften für Lebensmittel, Plastikhandschuhe und Säckchen im Gemüseund Obstregal, hygienisches Packaging mit Plastikfolie …

Die beiden letzten UN-Gipfel über die Reduzierung von Plastikproduktion und Plastikmüll im November 2024 in Südkorea und Mitte August 2025 in Genf haben zu keiner Einigung geführt. Eine umfassende Reduktion der Plastikproduktion scheint bis auf Weiteres illusorisch. Leider! Insgesamt drei Jahre ist global über ein Abkommen zum Plastik verhandelt worden, herausgekommen ist dabei nichts. Die weltweite Produktion wird sich voraussichtlich bis 2050 verdoppeln, die Recycling-Quote liegt global bei nur 9,5 Prozent. Reines Plastik aus Nylon oder PET (z.B. Plastikflaschen mit Deckel) lässt sich leicht recyclen, aber das Gros der Plastikar-

tikel besteht aus Multi-komponenten, mehr als 16.000 Chemikalien hat eine Studie über die Plastikproduktion identifiziert. Ein effizienter Recyclingprozess ist damit praktisch unmöglich. Nur ein minimaler Prozentsatz kann tatsächlich wiederverwendet werden, ein effizienter Trennungsprozess ist nicht möglich. Gescheitert sind die Verhandlungen vor allem aufgrund des Widerstands der USA und der Kunststoffindustrie. Ein kleiner Lichtblick, auch wenn er das globale Problem nicht lösen wird.

In der EU werden ab August nächsten Jahres strengere Verpackungsregeln gelten. Ab 2030 soll es fast nur noch wiederverwertbare Verpackungen geben. Nur, im Vergleich zur Welt ist die EU klein!

WENIGER PACKAGING,

BESSERE

MÜLLTRENNUNG, EFFIZIENTE AUFTEILUNG DES ZU ENTSORGENDEN MÜLLS – DAS WÄREN MACHBARE SCHRITTE.

Weniger Packaging, bessere Mülltrennung, effiziente Aufteilung des zu entsorgenden Mülls – das wären machbare Schritte. Aber wir sind weit davon entfernt. Aus vielfältigen Gründen: nicht wirklich zielführende gesetzliche Vorgaben, Druck der Industrie und eine qualitativ nicht zufriedenstellende Mülltrennung und Entsorgung. Womit wir beim Endverbraucher, sprich bei uns wären. Machen wir alles richtig?

Was kommt in welche Tonne?

Eine Frage, die sich jeder von uns stellen sollte. Richtig trennen ist nämlich gar nicht so einfach und will gelernt sein. Übereifer kann genauso schädlich sein, wie Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit. Die Frage „Zahlst du noch oder trennst du schon?“ trifft zumindest die Endverbraucher kaum: Nur 20 Prozent der Müllrechnung sind bedingt von der tatsächlich produzierten Müllmenge, die restlichen Beträge sind Fixkosten. 20 Prozent sind aber augenscheinlich nicht wirklich ein Motiv zur Müllreduktion. Die jährlich produzierte Müllmenge wächst.

Die von SEAB veröffentlichten Zahlen von 2024 sprechen eine deutliche Sprache. In der Stadt Bozen beispielsweise wurden im vergangenen Jahr 53.385 Tonnen Müll produziert, 509 Kilogramm pro Kopf. Glas, Papier,

Karton, Metall, Plastik. Das sind neben dem organischen Müll die Mehrzahl der Komponenten der täglich von jedem Bürger produzierten Abfälle. 65,2 Prozent des Gesamtmülls wurden getrennt. Aber leider nicht effizient. Fünf Prozent des Papiermülls war mit anderen Materialien verschmutzt, 15 Prozent der Glas- und Metallabfälle und 42 Prozent der Plastikabfälle waren wirklich wiederverwertbar. Das heißt, der Müll, der

in den jeweiligen Müllcontainern landet, muss maschinell oder auch von Hand noch ein weiteres Mal kontrolliert und getrennt werden.

Bei Papier fängt das Kopfzerbrechen bereits an. Glänzendes Papier, wasserabweisendes Papier, dickeres und dünneres Papier, Papier zum Lebensmittel einpacken, Papierbecher und -teller … Hmmm?, fragt sich da so mancher Verbraucher, wenn er vor den Abfallcontainern steht:

1976 wurde in Bozen die erste Müllverbrennungsanlage in Betrieb genommen, davor landete der Müll direkt im Eisack. Die erste Anlage verfügte nur über rudimentäre Filteranlagen und stellte tatsächlich ein Umweltproblem dar. 1989 wurde die erste Linie der neuen Verbrennungsanlage in Betrieb genommen, 1991 die zweite Linie, die bereits mit sehr effizienten Filtern ausgestattet war. 2014 ging die moderne, neue Müllverwertungsanlage in Betrieb. Niedrigste Emissionswerte, Verminderung des Müllvolumens um 90 Prozent, optimale Nutzung des Restmülls, Wiedergewinnung von Strom und thermischer Energie und dadurch Reduktion des Verbrauchs fossiler Brennstoffe.

pünktlich und maßgeschneidert

- Rückgewinnung von ungefährlichen Sonderabfällen: Bauschutt, Holz, gemischte Abfälle

- Entsorgung von gefährlichen Sonderabfällen: Steinwolle, Bitumenabdichtung, Asbest

- Umfassende Unterstützung für RENTRI und alle administrativen Verfahren

Verlassen Sie sich auf Experteen, die die Abfallentssorgung auf der Bausteelle wirklich vereinfachen!

Kommt das alles zum Papier? Und wenn das Papier plastifiziert ist? Kommt es dann in die blaue Plastikglocke oder doch zum Papier? Nein, nur nicht! Dann müssten sie nämlich nach der Müllsammlung wieder herausgefischt werden. Wohin damit also? In den Restmüll! Glänzendes und wasser- oder fettabweisendes Papier enthält irgendwelche Substanzen, die dem Papier zu diesen Eigenschaften verhelfen und das gehört in den Restmüll. Nudelpackungen mit Plastiksichtfenster (wenn es sich nicht von Hand ablösen lässt) – alles das gehört in den Restmüll. Eigentlich ganz einfach.

Mülltrennung: Qualität ist wichtiger als Quantität Getrennt wird in Südtirol viel mehr als anderswo, das stimmt. Trotzdem, wer sich beruflich mit dem Thema Müll und Mülltrennung auseinandersetzt, ist angesichts der oben genannten Zahlen alles andere als zufrieden. Wir haben mit Ingenieur Marco Palmitano, Direktor des Ecocenters, und Arch. Stefano Fattor, von 2008 bis 2018 Präsident von Ecocenter und bis 2007 Umweltassessor der Stadt Bozen, gesprochen. „Wir haben immer noch zu viele falsche Abfälle in der falschen Tonne und das vor allem bei den Plastikabfällen“, unterstreicht Ingenieur Marco Palmitano. „Von 100 Kilogramm Plastikabfällen ist die Hälfte nicht wiederverwendbar.“ Vor vielen Jahren durften nur Plastikflaschen mit Deckel im Plastikmüll gesammelt werden. Die Erfolgsquote der Mülltrennung lag damals bei 90 Prozent, so Palmitano. „Ich glaube, die Bürger sind sich dessen gar nicht bewusst und glauben, sehr umweltbewusst zu handeln, wenn sie wahllos alle Plastikbehälter, Folien, Gegenstände aus Kunststoffen in die blaue Tonne werfen.“ Ein weiteres Muss der qualitativen Mülltrennung: Alles, was in den Papier-, Karton- oder Plastikcontainer geworfen wird, muss sauber sein. Apropos Plastikmüll: Palmitano rät davon ab, das Kleingedruckte zu lesen und sich vom grünen Dreieck irreführen zu lassen. Wer sich an die Faustregel mit dem Deckel hält und alles andere im Restmüll entsorgt, kann nichts falsch machen. Und wer doch

tav

„WIR HABEN IMMER NOCH ZU VIELE FALSCHE ABFÄLLE IN DER FALSCHEN TONNE UND DAS VOR ALLEM BEI DEN PLASTIKABFÄLLEN.“

ING. MARCO PALMITANO

das Kleingedruckte lesen will: Wiederverwertbar sind grundsätzlich alle jene Kunststoffe, deren Abkürzung einem P beginnt, z.B. PER oder PETE (Polyethylen), PVC (Vinyl oder Polyvinylchlorid), PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol). Aber auch hier gibt es allerdings Unterschiede. Das grüne Recycling-Dreieck ist in der Tat auch mit einer Nummer von 1–7 versehen. Bis 6 sind die Kunststoffe wiederverwertbar, allerdings unterschiedlich. Deshalb muss der Inhalt des Plastikcontainers in jedem Fall immer nachsortiert werden. Und: nur 20 Prozent des Plastikabfalls kann tatsächlich wiederverwertet werden.

Eine qualitative und verantwortliche, nachhaltige Mülltrennung beginnt im-

mer beim Einkauf, betont der Direktor des Bozner Verbrennungsofens. Und bei Zweifeln gilt: Restmüll. Aber ist nicht Restmüll das, was dann in den Müllverbrennungsofen kommt und unsere Luft verschmutzt? Ein weiterer Irrglaube im Bereich Müll, wie Architekt Stefano Fattor erklärt. Er ist sozusagen der „Vater“ der modernen Bozner Müllverbrennungsanlage. „Das Thema Müll ist bei uns leider immer noch ein Tabu“, erklärt Fattor. Und das größte Tabu ist die Müllverbrennung. „Viele stellen sich gegen Müllwiederverwendungsanlagen aus Unkenntnis oder aber aus ideologischen Gründen.“

Nachhaltiger geht es nicht Stefano Fattor: „Die Dioxinemissionen der Müllverbrennungsanlage in Bozen zählen zu den niedrigsten weltweit – etwa 10.000-mal unter dem gesetzlichen Grenzwert. Die Anzahl der Mikropartikel pro Kubikzentimeter am Schornsteinausgang ist etwa zehnmal geringer ist als jene, die man in der Umgebungsluft misst. Mit anderen Worten: Die Luft aus den Schornsteinen der Bozner Anlage, ist sauberer als die Luft, die im Bozner Talkessel tagtäglich eingeatmet wird! 540.000 Euro hat sich 2013 die öffentliche Hand eine Studie unter der Leitung von Prof. Dino Zardi kosten lassen, um die Qualität der neuen Müllanlage zu testen. Eineinhalb Jahre lang haben rund 30 Experten der Universität Trient, des Instituts Mario Negri und des Bolder Center in Colorado unter allen möglichen Witterungs- und Windbedingungen Luft und Erdreich getestet, um festzustellen, was aus den Schornsteinen der Verbrennungsanlagen nach Durchlauf der Filteranlagen noch

austritt. „Am Tag mit den schlechtesten Wetterbedingungen, dem 14. Februar 2013, konnte festgestellt werden, dass, wenn am Schornstein die Emissionsmenge mit eins (1) angegeben wird, an dem Punkt mit der höchsten Schadstoffkonzentration lediglich 0,0000000147 zurückgefallen ist. Praktisch nichts.“ Die durch die Müllverbrennung erzeugte Wärme wird in Dampf umgewandelt und zur Erzeugung elektrischer und thermischer Energie genutzt: Alljährlich werden fast 90 Mio. Kilowattstunden Strom (fließt ins nationale Stromnetz) und fast 129 Mio. Kilowattstunden Wärmeenergie (fließt ins Fernwärmenetz) gewonnen. Und das mit minimalen Emissionen. „Die Quadratur des

CEO Mauro Santini, Santini-AG-Umweltdienste

UNTER DEM GESETZLICHEN GRENZWERT.

ARCH. STEFANO FATTOR, DIREKTOR DES ECOCENTERS

Kreises“, so der frühere Präsident von Ecocenter und Vizepräsident von SEAB Stefano Fattor. „Aus diesem Grund ist die Entsorgung im Restmüll im Fall von Zweifeln immer noch die bessere Lösung. 44 Prozent werden sofort aussortiert und werden in Österreich verbrannt (wo sie Fernwärme erzeugen), von den restlichen 56 Prozent sind etwas über 30 Prozent tatsächlich wiederverwendbar, der Rest wird verbrannt. Allerdings auch nicht in Bozen, da die Anlage dafür nicht ausgelegt ist, sondern in einem Spezialofen in Verona. Die Bozner Anlage verbrennt derzeit im Jahr 130.000 Tonnen Abfälle; 12.000 bis 13.000 Tonnen davon kommen aus dem Trentino, das über keine eigene Wiederverwertungsanlage verfügt und den Müll vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit fragwürdigen Deponien entsorgen muss. Die Bozner Anlage könnte bei gleichbleibenden Emissionen bis zu 160.000 Tonnen Müll im Jahr verbrennen.“ Und hier beginnen Stefano Fattor und Marco Palmitano zu träumen: Südtirol und Trentino zusammen haben eine Einwohnerzahl von ca. eine Million Menschen, die ideale Größe für ein ausgewogenes Abfallaufbereitungskonzept. Wenn Trient eine Wiederverwertungsanlage für Plastikmüll bauen würde, könnte Südtirol die Kunststoffabfälle dort nachhaltig entsorgen. Im Gegenzug würde die Anlage in Bozen die Entsorgung des Restmülls aus dem Trentino übernehmen, der damit nicht in Deponien gelagert bzw. in verschiedene Wiederverwertungsanlagen transportiert werden muss. Eine Winwin-Situation für beide Provinzen und die gesamte Region. Schade, dass in den oberen Politik-Etagen dieser Traum noch nicht geträumt wird!

… Mauro Santini, CEO der Santini-AG-Umweltdienste.

Radius: Was braucht es, damit Recycling wirklich funktioniert?

Mauro Santini: Ein echtes Recycling kann nur existieren, wenn es auch eine Geschäftsmöglichkeit darstellt. Nur dann entsteht ein dauerhaftes und nachhaltiges System. Ich bewundere die Unternehmen, die in unserem Gebiet die getrennte Sammlung organisieren: Mit Information und Sensibilisierung schaffen sie es – wenn auch mühsam – Materialien von höherer Qualität zu erzielen.

Radius: Ihr Familienunternehmen ist in der vierten Generation im Recycling tätig. Wie sieht es heute aus?

M. Santini: Mein Großvater begann mit Alteisen und Schrott. Heute beschäftigen wir mehr als 160 Mitarbeiter und konzentrieren uns auf Müllsammlung, Deponiereduzierung und die Verwertung wertvoller Materialien.

Radius: Was ist für sie der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kreislaufwirtschaft?

M. Santini: Besser und konsequenter trennen – das ist die Gewinnerstrategie. In Italien, wo Rohstoffe knapp sind, wird die getrennte Sammlung zu einer wertvollen Ressource für die Zukunft.

Sonnenschutzprodukte von HELLA helfen mit, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Gebäudeenergiebilanz zu optimieren. Die automatisierte Außenbeschattung ist dabei besonders nachhaltig und effizient.

Je nach Gebäude, Baualtersklasse und Fensterflächenanteil lassen sich mit automatisiertem außenliegenden Sonnenschutz wie Jalousien, Rollläden bis zu 30 Prozent Heizwärme sparen. Bei der Kühlung sind sogar bis zu 50 Prozent Einsparungen möglich. Intelligente Sonnenschutzsysteme leisten somit einen wichtigen Beitrag zur CO2-Einsparung und zum Klimaschutz.

Digitalisiert, automatisch und in Echtzeit

Um eine optimale Gebäudeenergiebilanz zu erreichen, sollte sich der Sonnenschutz immer zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Position befinden – kein Problem mit der HELLA eigenen Sonnenschutzsteuerung ONYX. Sonnenschutzlösungen werden damit bequem per Smartphone oder Tablet via App, Sprachsteuerung oder vollautomatisch gesteuert. In der kostenlosen App sind alle Beschattungselemente grafisch dargestellt – so sehen die Nutzer/-innen, in welcher Position sich der Sonnenschutz gerade befindet.

Um den Sonnen- und Hitzeschutz optimal an die Bedingungen anzupassen, kann das System auch auf das Wetter

reagieren. Der Wind- und Sonnensensor ONYX.WEATHER erfasst Einflüsse wie Windgeschwindigkeit, Sonnenintensität, Temperatur an der Fassade. Die gewonnenen Daten werden genutzt, um die Produkte genau dem Empfinden der Bewohner/-innen anzupassen und ihre Raumnutzung samt ihrem Tagesablauf und ihren Vorlieben in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Zukunft heißt smarte Vernetzung

Mit der Integration in das Smarthome bringen die Sonnenschutzprodukte zusätzlich enormes Potenzial für eine positive Gebäudeenergiebilanz. ONYX ist schnittstellenkompatibel mit internationalen Systemen wie Alexa oder Google Home und verbindet sich mit allen anderen Gewerken der Haustechnik.

Premiumqualität aus einer Hand

HELLA ist einer der führenden europäischen Anbieter für Sonnen-, Licht- und Wetterschutzsysteme für Gebäude mit Hauptsitz in Abfaltersbach (Osttirol).

Das Produktportfolio umfasst aufeinander abgestimmte Außen- und Innenbeschattungslösungen, Sicherheitssysteme sowie entsprechende elektronische Steuerungen. HELLA verfolgt eine Premiumstrategie und liefert Produkte und Services aus einer Hand.

Weitere Informationen unter: www.hella.info

Der Klimawandel verändert nicht nur unser Wetter, sondern auch die Berufe. Immer mehr Menschen arbeiten in Jobs, die aktiv zum Umweltschutz beitragen: sogenannte Klimaberufe oder Green Jobs. Dieser Wandel hat längst die heimischen Ausbildungssysteme, das Handwerk und sogar die Universität erfasst. Denn Klimaschutz braucht Fachkräfte.

Nach seiner Ausbildung als Elektriker arbeitete Elmar (42) aus Bozen jahrelang auf Baustellen – bis ihn ein Auftrag beim Eigentümer eines sanierungsbedürftigen Wohnhauses am Ritten wachrüttelte: Dort ging es nicht nur darum, Kabel zu verlegen, sondern um ein ganzes Energiekonzept für nachhaltiges Wohnen. Das Thema ließ ihn nicht mehr los. Also machte Elmar berufsbegleitend eine Weiterbildung zum Energieberater und spezialisierte sich auf Photovoltaik und Wärmepumpen. Heute plant er CO2-arme Energiesysteme für Gebäude in ganz Südtirol. „Früher habe ich einfach angeschlossen, was da war – jetzt denke ich mit. Und es ist das große Ganze, das ich sehe und für das ich eine Gesamtlösung finden muss – im Sinne des Klimas und auch im Sinne der Bewohner“, sagt er. Elmar übt einen sogenannten Klimaberuf aus. Manche nennen sie auch Green Jobs oder Nachhaltigkeitsberufe – gemeint sind Tätigkeiten, die einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und wie notwendig dieser geworden ist, erleben wir tagtäglich: sei es durch Hitzerekorde, durch Unwetter, die Bäche in reißende Ströme verwandeln, oder durch Stürme, die massive Schäden hinterlassen. Tatsächlich verändern sich mit dem Klima auch die Berufe. Es entstehen neue, andere verschwinden und man-

che Traditionsberufe schlagen neue, zukunftsweisende Richtungen ein.

Klima in Lehrpläne integriert Entsprechend den veränderten Voraussetzungen und Zukunftsvisionen ändern sich auch die Aus- und Fortbildungen in allen beruflichen Bereichen. „Das Thema der Nachhaltigkeit wird heute in jede Ausbildung integriert“, bringt es Alexa Seebacher, Direktorin im Landesamt für

„DAS THEMA DER NACHHALTIGKEIT WIRD HEUTE IN JEDE AUSBILDUNG INTEGRIERT.“

ALEXA SEEBACHER, DIREKTORIN IM LANDESAMT FÜR AUSBILDUNGS- UND BERUFSBERATUNG

Ausbildungs- und Berufsberatung, auf den Punkt. Egal, ob technischer, beratender oder planender Bereich, Klimaschutz sei ein relevantes Thema. Das bestätigt auch der Landesdirektor der deutschsprachigen Berufsbildung Peter Prieth. „Wir überarbeiten regelmäßig die Lehrpläne der Berufsschulen und der Fachschulen. Klimaschutz und Nachhaltigkeit im engeren und weiteren Sinne spielen fast in jedem Beruf eine gewisse Rolle.“ Prieth nennt insbesondere das Handwerk und innerhalb dessen drei Berufe, die eng mit dem Thema Klima in Verbindung stehen: Elektrotechniker bzw. -technikerin, der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker bzw. -technikerin sowie Kälte- und Klimatechniker bzw. -technikerin.

Aufsteiger Elektrotechnik

Vor allem die Elektrotechnik erfährt seit einigen Jahren einen enormen Aufschwung und eine starke Entwicklung. „Mittlerweile hat das Berufsbild den seit Jahrzehnten führenden Tischler bei den Lehrlingszahlen sogar überholt“, weiß Peter Prieth. Kein Wunder: Ohne Elektrotechnik funktioniert kein Klimaschutz auf technischer Ebene – vom Solarpanel bis zur Wärmepumpe, vom Stromnetz bis zur E-Ladestation.

Erst im vergangenen Schuljahr, so Prieth, habe man gemeinsam mit Lehrpersonen

Nach OECD-Klassifikation lassen sich klimarelevante Berufe grob in drei Gruppen einteilen: neue grüne Berufe: z.B. Solartechniker, Biomasse-Ingenieurin, Betriebsingenieur in der Abfallwirtschaft, Techniker für Elektromobilität; traditionelle Berufe mit grüner Zusatzkompetenz: z.B. Heizungs-, Lüftungsund Sanitärinstallateur, Elektrotechnikerin, Kälteund Klimatechniker, Dachdecker mit Zusatzausbildung in Solartechnik, Stadtplanerin mit Schwerpunkt Klimaanpassung; Berufe mit steigender Nachfrage durch Klimaschutzmaßnahmen: z.B. Umweltingenieurin, Forstfacharbeiter, Umwelttechnologin, Energieberater, Umweltpädagogin. Im weiteren Sinne gelten aber auch viele andere Berufe als klimarelevant, vom Biolandwirt über die Verkehrsplanerin bis hin zum Produktentwickler.

und Arbeitgebervertretungen den Lehrplan der Lehrlingsausbildung im Bereich der Elektrotechnik überarbeitet. „Es ist ein hoch spezialisierter Beruf. Aus dem klassischen Elektriker ist eine Art Energiemanager geworden, der dafür sorgt, dass alle Komponenten im Gebäude –Stromerzeugung, Verbrauch, Speicherung und Steuerung – intelligent und ressourcensparend zusammenarbeiten.“

irp©otoF

tav „AUS DEM KLASSISCHEN ELEKTRIKER IST EINE ART ENERGIEMANAGER GEWORDEN, DER DAFÜR SORGT, DASS ALLE KOMPONENTEN IM GEBÄUDE UND RESSOURCENSPAREND ZUSAMMENARBEITEN.“

PETER PRIETH, LANDESDIREKTOR DER DEUTSCHSPRACHIGEN BERUFSBILDUNG

Neben der vierjährigen dualen Ausbildung gibt es für angehende Elektrotechniker und -technikerinnen auch die Möglichkeit, die Berufsfachschule in Meran, Bozen oder Bruneck zu besuchen. Doch trotz des breiten Angebotes und des steigenden Interesses an diesem Beruf ringt das Handwerk weiterhin um Lehrlinge für Elektrotechnik. Das hat die Landesberufsschule für Handwerk und Industrie und den Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh) zu einem Pilotprojekt mit dem Land Südtirol veranlasst: eine Ausbildung zum Elektrotechniker bzw. zur Elektrotechnikerin für Quereinsteiger. 450 Stunden als zweiter Bildungsweg für Erwachsene, nach denen die Absolventen als Privatisten zur Lehrabschlussprüfung antreten können (Infos: www.bozen.berufsschule.it/de/lehrgang-elektrotechnik).

Hydrauliker war gestern … Ähnlich stark im Wandel befindet sich aufgrund des Umstiegs auf erneuerbare Energiesysteme der einstige „Hydrauliker“. Er oder sie nennt sich inzwischen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker und ist eine unerlässliche Person, wenn es um den Einbau oder den Betrieb klimafreundlicher Systeme wie z.B. Wärmepumpen, oder Solaranlagen geht. „Auch hier passen wir die Lehrpläne laufend an“, stellt Landesdirektor Prieth klar. Und: Die Branche ringt um Nachwuchs – mit besten Zukunftschancen. Nicht zuletzt spielt die Kälte- und Klimatechnik angesichts der Klimaerwärmung

Hochschulen setzen auf Zukunft: Studiengänge für Nachhaltigkeit, Umwelt und grüne Technologien bereiten die nächste Generation auf eine klimafreundliche Wirtschaft vor.

eine immer wichtigere Rolle. „Auch das ist ein sehr spannender Beruf mit einer vielversprechenden Zukunftsperspektive“, verspricht Peter Prieth und verweist auf die Berufsgruppe, die sich aufgrund des Nachwuchsbedarfs sehr für diese Lehrlingsausbildung einsetze.

Hochschulen im „Klimawandel“ Natürlich sind nicht nur Handwerksberufe betroffen. Auch in der Land- und Forstwirtschaft, in der Verwaltung, im Umweltmanagement oder im Tourismus beschäftigen sich viele Berufsbilder – im engeren oder weiteren Sinn – mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und eine Schlüsselrolle nehmen inzwischen auch die Universitäten ein. Verschiedene Hochschulen bieten Studiengänge an, die auf nachhaltige Technologien, Umweltschutz und eine grüne Wirtschaft ausgerichtet sind. So hat etwa die renommierte Bocconi-Universität in Mailand den Begriff „Sustainability“ fest in klassische Wirtschaftsfächer integriert. An der Universität Innsbruck gibt es das Fach Umwelttechnik, und verschiedene italienische Universitäten bieten Studiengänge in Umweltingenieurwesen an. Die Freie Universität Bozen konzentriert sich als kleine Uni im Alpenraum auf spezialisierte Studienangebote.

Uni Bozen mitten drin

Als kleine Universität in einem Berggebiet konzentriert sich die Freie Uni Bozen auf spezialisierte Ausbildungen. Dazu gehören etwa:

• der Bachelor „Nachhaltige Landwirtschaft in Berggebieten“ mit Schwerpunkten wie Wald und alpine Produktion;

• der berufsbildende Bachelor in „Holztechnik“, der sich mit Holz als nachhaltiger Bau- und Energieressource befasst;

• der spezialisierte Master in Umweltmanagement von Gebirgsregionen (in Kooperation mit der Uni Innsbruck), mit Fokus auf Projektplanung, Umweltbewertung, Ökozertifizierung oder Naturgefahrenanalyse;

• der englischsprachige Master „Smart Sustainable Agriculture Systems in Mountain Areas“, in dem es um smarte und nachhaltige Lösungen für die Berglandwirtschaft geht.

So bietet sie u.a. den Bachelor-Studiengang „Nachhaltige Landwirtschaft in Berggebieten“ an – einerseits mit dem Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Produktion, andererseits mit den Schwerpunkten Wald und Berg. Ebenso wird das Thema Holz, das als nachhaltige Energie- und Bauressource gilt, im berufsbildenden Bachelor-Studiengang „Holztechnik“ vertieft.

Auch das Studium der Lebensmittelwissenschaften (Uni Bozen) führt im weiteren Sinne in Klimaberufe, zumal die Erhaltung von Landschaft und Natur in der Lebensmittelproduktion eine immer größere Rolle spielt und Abfallvermeidung, Umweltschutz oder Kreislaufwirtschaft wichtige Schlagworte sind.

Erneuerbare Energien:

Jobs in diesem Bereich umfassen die Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung von Solarenergieanlagen, Wasserkraftwerken und anderen Formen erneuerbarer Energien.

Bauen und Bauwesen:

In diesem Bereich sind Fachleute für nachhaltige Bauweisen tätig. Sie entwerfen, planen und bauen Gebäude, die energieeffizient sind, erneuerbare Energien nutzen und umweltfreundliche Materialien verwenden.

Umwelttechnik:

Jobs in der Umwelttechnik umfassen die Entwicklung und Implementierung von Lösungen zur Luft- und Wasseraufbereitung, Abfallwirtschaft, Bodenreinigung und Abgasreduktion.

Landwirtschaft: