Erdgas, Öl, Strom und Wasser

Wie viel braucht Südtirol und wo kommen diese her?

Elektromobilität

Das sollten Sie unbedingt wissen

Wasserstoff und die Zukunft

Sind Brennstoffzellen umweltfreundlich?

Wie viel braucht Südtirol und wo kommen diese her?

Elektromobilität

Das sollten Sie unbedingt wissen

Wasserstoff und die Zukunft

Sind Brennstoffzellen umweltfreundlich?

Bewegt sein ist schön. Besser ist sich selbst bewegen. Warum sind unsere Strompreise von Gasmärkten abhängig, obwohl wir in unserem Land nur erneuerbare Energie erzeugen?

Südtirol kann auf das Marktdesign und die Preisgestaltung einwirken. Man hat uns gesagt, dass sei nicht realisierbar. Aber es ist möglich. Das haben wir bewiesen. Wir können auf unseren eigenen Beinen stehen. Man muss es nur wollen.

Wir sind voller Energie

Heizungsfachhandel Bruneck

T. 0474 55 32 33 | www.imperial.bz

Topline 2120 vollmodulierende Lufwärmepumpe von KNV, die Wärmepumpe der Extraklasse

Nutzen Sie die ganze Energie, von der Sie umgeben sind!

• Wärmepumpen sind heute das sauberste und günstigste System zu heizen und Wasser zu erwärmen

• Sie können die Energie von der Erde, dem Wasser oder der Luft entziehen

• Jährliche Energiekosten deutlich unter 800 € bei einem Klimahaus A (Reihenhaus 110 m2)

• Ideal in Kombination mit Photovoltaik

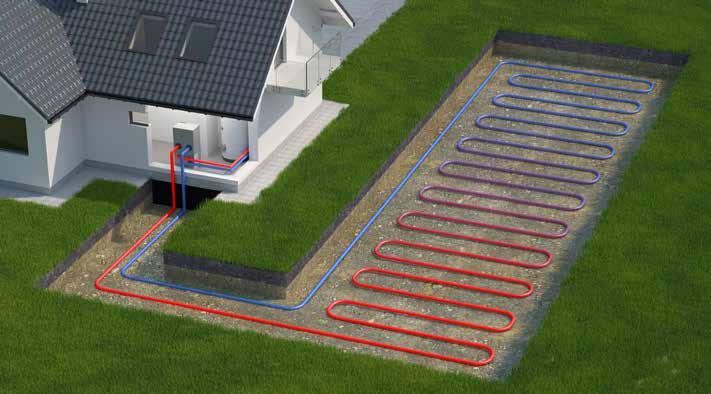

Kein Haustechnik-System arbeitet kostengünstiger und energieeffizienter als Erdwärmepumpen. Im Winter nutzen sie das im Vergleich zur Außentemperatur relativ warme Erdreich. Beim Kühlen im Sommer schaffen sie ein angenehmes Raumklima, indem sie die Temperaturen des Erdbodens sanft ins Innere des Hauses übertragen. Die Wärme für die Erdwärmepumpen wird dem Erdreich entzogen und kommt entweder aus Flächenkollektoren, Ringgrabenkollektoren, Tiefenbohrungen oder von Grundwasserbrunnen.

Luftwärmepumpen sind der einfachste Weg, um kostengünstig zu heizen, zu kühlen und um Warmwasser aufzubereiten. Ihre Energie entziehen sie der Umgebungsluft, die praktisch überall zur Verfügung steht. Ihr zentraler Vorteil: Es herrscht weniger Raumbedarf, und die Anlagen lassen sich praktisch überall schnell und einfach installieren.

Herausgeber: Athesia Druck GmbH, Bozen, Eintrag LG Bozen

Nr. 26/01, am 27.11.2001

Chefredakteur: Franz Wimmer

Projektleiterin: Magdalena Pöder

Verkaufsleitung: Patrick Zöschg

Redaktion: Franz Wimmer, Nicole D. Steiner, Elisabeth Stampfer, Edith Runer

Werbung/Verkauf: Armin De Biasio, Michael Gartner, Elisabeth Scrinzi, Wolfgang Göller

Verwaltung: Weinbergweg 7 39100 Bozen | Tel. 0471 081 561 info@mediaradius.it | www.mediaradius.it

Fotos: Dolomiten-Archiv, shutterstock, verschiedene Privat-, Firmen- und OnlineArchive sowie Verkaufsunterlagen.

Konzept und Abwicklung: MediaContact, Eppan

Grafik/Layout: Simon Krautschneider, Elisa Wierer

Lektorat: Magdalena Pöder

Produktion: Athesia Druck Bozen www.athesia.com

Vertrieb: Als „Dolomiten“-Beilage und im Postversand

Druckauflage: 23.000 Stück

Preis: Einzelpreis 2 Euro, A+D: 2,60 Euro

Die Redaktion übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der Werbeseiten, PR-Seiten und der angeführten Webseiten.

Aktuell

6 Erdgas, Öl, Strom und Wasser, …

9 Stromerzeugung und Verbrauch

11 Eine dezentrale Energiewirtschaft

12 Mit der Kraft des Wassers

16 Wasserkraftwerk DUN

20 Elektromobilität

28 Sind Brennstoffzellen umweltfreundlich?

31 Kraftwerk Suldenbach

34 Natürliches Badevergnügen

36 Unser gutes Trinkwasser

40 20. KlimaHaus Awards

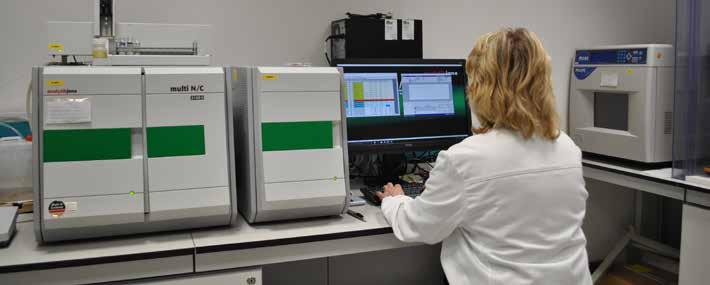

42 Mobil in die Zukunft

44 Gut gehäckselt

48 Unabhängig in der Energieversorgung?

53 Mobilitätszentrum Brixen

56 Power – woher auf Dauer?

14 Alpin GmbH, Bozen

15 Würth GmbH, Neumarkt

24 Niederstätter AG, Bozen

25 Selectra AG, Bozen

26 Hypo Vorarlberg Leasing AG, Bozen

27 GKN Hydrogen, Bruneck

30 Hydrocell GmbH, Bozen

35 Platter Biopools, Eppan

38 eco center AG, Bozen

46 ÖkoFEN Italia GmbH, Naturns

47 Leitner Electro, Bruneck

52 Frigoplan Kältetechnik, Andrian

59 Südtirol Chalets Valsegg, Vals

Rubriken

57 Gesundheit: Antibiotika sind die falsche Therapie

58 Portrait: Astrid Michaeler

60 Fragen an den Experten

62 Bunte Meldungen

Die Zeitenwende – könnte das Wort des Jahres werden. Zeitenwende steht nach dem brutalen Überfall von Russland auf die Ukraine, für eine geeinigte NATO, für eine gefestigte EU, für eine gewaltige Aufrüstung des Westens – möglicherweise für eine neue Phase des „Kalten Krieges“. Innerhalb weniger Wochen hat der oberste aller Oligarchen – Wladimir Putin, damit genau das Gegenteil erreicht von dem was er eigentlich wollte – abgesehen von einem schnellen Sieg über die Ukraine. Auch die enorme Aufwertung und die verstärkte Forschung in alternative Energieformen gehen damit auf seine Kappe. Die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die explodierende Energiepreise sind auch in dieser RadiusAusgabe ein Thema. Die Energie-Autonomie, BiogasAnlagen, Wasserstoff, E-Mobilität, Wasserkraft, usw., dass sind Schlagworte, welche in unserem Land eine ganz neue Bedeutung erfahren haben. Woher kommt das Erdgas, wie abhängig ist Italien von Russland, wo und wie kann Energie gespart werden, das und vieles mehr lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Franz Wimmer

Tankschiffe für zusätzliche LNG-Lagerkapazitäten wurden an der oberen Adria und an der ligurischen Küste platziert.

... wie viel braucht Südtirol und wo kommen diese her? Seit dem Ukrainekrieg ist uns schmerzlich bewusst geworden, wie abhängig wir von den verschiedensten Energieformen und lieferanten sind. Dabei sind die Energiepreise schon vorher aufgrund der massiven Verbrauchssteigerung durch die Neustarts der Industrie und anderer Branchen nach der CoronaPandemie empfindlich gestiegen.

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ist eine, auch von den internationalen Öl- und Erdgaskonzernen gesteuerte Verknappung von Öl und Erdgas eingetreten. In Wahrheit gibt es keine Verknappung auf dem Weltmarkt, ganz im Gegenteil: Es gibt genug Erdgas – nur ist der Gaspreis in Höhen geklettert, wo es für die einzelnen

Daten zum Erdgas

• 2021 hat Südtirol 360 Millionen Kubikmeter Erdgas verbraucht.

• 68 Gemeinden werden mit Erdgas versorgt.

• Das Erdgasnetz umfasst eine Länge von über 2.000 Kilometern.

• In Südtirol gibt es 82.000 Gaszähler.

Länder wenig Sinn macht, die nationalen Speicher für den Winter zu füllen. Wobei die Abhängigkeit der einzelnen EU-Länder vom russischen Erdgas und Öl höchst unterschiedlich ist.

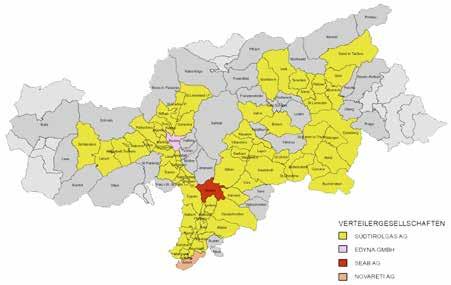

Südtirolgas als Verteiler im Land

Die Gesellschafter von Südtirolgas sind zu 51 Prozent die Selfin GmbH (112 Südtiroler Gemeinden) und zu 49 Prozent die TIGAS-Erdgas Tirol GmbH, ein Tochterunternehmen der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG. Als

Netzbetreiber ist Südtirolgas verantwortlich für den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung des Erdgasnetzes und der gesamten Anlagen zur Erdgasversorgung. Zählerablesung, Verwaltung und Erfassung der Verbrauchsdaten sind weitere Aufgaben. Südtirolgas ist nicht für den Verkauf zuständig, wohl aber für den Netzzugang der Verkaufs-Gesellschaften. Zu den Kennzahlen wie Menge, Bedarf nach Nutzung und Verteilernetz hier einige Daten und Grafiken.

Unterteilungsgebiete von Erdgas in Südtirol

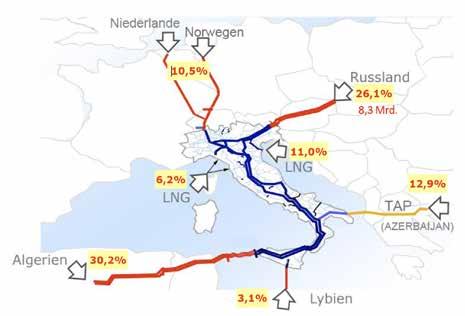

Der Import aus Russland konnte 2022 von 40 Prozent auf gut 23 Prozent reduziert werden

Italien steht vergleichsweise gut da In Europa sind die großen Volkswirtschaften ganz unterschiedlich aufgestellt. Durch den Ausstieg aus dem Atomstrom und die Reduzierung von Kohle stammen über 50 Prozent der Gasimporte Deutschlands aus Russland. Frankreich setzt nach wie vor auf Atomstrom, benötigt daher viel weniger Erdgas und bezieht nur 15 Prozent des Gasbedarfes aus Russland. Auch in Italien ist man seit dem letzten Jahr von Russland nicht mehr so abhängig. Dank der direkten Gasleitungen aus Libyen, Algerien und der neuen Gasleitung (siehe Grafik) von Aserbeidschan über die Türkei und Griechenland nach Apulien konnte der Import des russischen Erdgases von Jänner bis Juli 2022 von 40 Prozent auf gut 23 Prozent verrin-

Erdgas in Südtirol nach Bedarf

Erdgasnutzung in Prozent

Industrie + Handwerk 43,2 %

Gastgewerbe 12,1 %

Haushalte (Heizung, Kochen, Warmwasser) 33,5 %

Fernwärme 11,0 %

Mobilität 0,2 %

gert werden. Detail am Rande: Der Bau dieser neuen Leitung aus Aserbeidschan wurde von der 5-Sterne-Bewegung über Jahre hindurch massiv kritisiert.

Vorsorge für den Winter

Unabhängig von der Verfügbarkeit ist der Erdgaspreis innerhalb einiger Monate um das Dreifache gestiegen. Diese Tatsache führt in den meisten EULändern zu enormen Preissteigerungen und einer Inflationsrate, so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi reagierte unter anderem mit zwei Ministerial-Dekreten. Nachdem die privaten Gesellschaften zu wenig in Sachen Vorrats-Speicherung unternommen hatten, beauftragte er erst die staatliche SNAM und dann den

GSE (Gestore Servizi Energetici), die Speicher zu füllen. Die SNAM begann daraufhin, mit einer Menge von bis zu 100 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag die Gasspeicher zu füllen. Im April waren in Italien die Speicher zu 25 Prozent gefüllt, mittlerweile sind es 78 Prozent. Zudem verfügt Italien über drei LNG-Terminals zur Entladung von Flüssiggas. Im Vergleich dazu: In Deutschland hat man mit dem Bau des ersten Speichers gerade begonnen. Die Hauptlieferanten von LNG sind Katar und die USA (Produktion mit dem umstrittenen Fracking-Verfahren). Zudem wurden von SNAM zwei weitere Tankschiffe gekauft, um diese als zusätzliche LNG-Terminals, je eines in der Adria und eines an der ligurischen Küste, zu benutzen.

3-stufiger Notfallplan

Südtirol hat im vergangenen Jahr ca. 360 Millionen Kubikmeter Erdgas verbraucht. Wer davon wie viel verbraucht hat, kann am besten der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, existiert ein nationaler 3-stufiger Notfallplan; derzeit befinden wir uns auf Stufe 2. Das heißt unter anderem, dass die nationalen Versorger angehalten sind, die Speicher für die mögliche 3. Stufe zu füllen. Erst auf Stufe 3 wird von der Regierung eine Rationalisierung nach Bedarf, verbunden mit massiven Sparmaßnahmen, eingeführt. Einige Beispiele: Umstellung der thermischen Kraftwerke (Stromproduktion) von Erdgas auf Kohle, Umstellung der Industrie von Erdgas auf Schweröl, Temperatur-Reduzierung in privaten und öffentlichen Gebäuden im Winter, Verbot von Klimaanlagen bis 26 Grad Raumtemperatur im Sommer, Einschränkung des Individualverkehrs usw. Falls Italien bis Ende Oktober, wie dies wahrscheinlich ist, die Speicher zu 90 Prozent gefüllt hat, kann der Winter problemlos mit nur einigen dieser Maßnahmen überstanden werden.

Mit Biomethan in die Energiewende Biomethan ist eine Mischung aus Methan (50 bis 70 Prozent), CO2 und anderen Nebenkomponenten, wie Wasserdampf, Stickstoff und Schwefeloxidenn. Gewonnen wird Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen (Gülle, Mist, Biomüll) in Klär- und Vergärungsanlagen, Deponien und in der Landwirtschaft. Biomethan ist reines Methan

Milchproduktion circa 400.000.000 Liter pro Jahr Eine erste ungefähre Berechnung mit den folgenden Koeffizienten:

• 6 kg Gülle/Mist pro Liter Milch,

• 40 m³ Biogas pro Tonne Gülle/Mist,

• 0,55 m³ Biomethan pro m³ Biogas ergibt sich eine jährliche Biomethan-Produktion von ca. 52,8 Millionen m³.

• Gelingt es, auch nur die Hälfte davon zu nutzen, dann sind es 26,4 Millionen m³.

nicht fossilen Ursprungs und somit klimaneutral. Dieses Biogas ist qualitätsmäßig vom Erdgas nicht zu unterscheiden und ersetzt durch Einspeisung in das Verteilernetz das Erdgas eins zu eins. Sektoren für die Erzeugung sind: Landwirtschaft, Kläranlagen, Vergärungsanlagen und Mülldeponien. Als Beispiel Mist und Gülle aus der Landwirtschaft:

Dass diese Berechnungen nicht nur Theorie sind, beweist die Biogas Wipptal GmbH. Die Bauern produzieren etwa zehn Prozent der Südtiroler Milch. Die Biogasanlage im Wipptal produziert jährlich 5,5 Millionen Kubikmeter Biomethan, das sind in etwa 10 Prozent der geschätzt möglichen Produktion in Südtirol. Da die Anlage etwa 26 Kilometer vom nächsten Erdgasverteilernetzwerk entfernt ist, wird das Biomethan gekühlt, verflüssigt (LNG) und als LKW-Treibstoff genutzt.

Einige Tausend Ölbrenner sind in Südtirol in Verwendung.

Mit Biomethan angetriebene Motoren erzeugen elektrische Energie In der Vergärungsanlage Tisner Auen in Lana wird das Biogas in zwei Motoren verbrannt, um daraus Strom zu erzeugen. Auch von den größten Kläranlagen Südtirols könnte ein bedeutender Beitrag kommen. „Aus technischer Sicht ist eine Anlage zur Aufbereitung von Biogas zu Biomethan billiger und einfacher zu betreiben als ein BHKW (Blockheizkraftwerk)“, gibt Michele Gilardi von Südtirolgas zu bedenken. „Zudem macht es aus Umweltsicht viel mehr Sinn, weil die Energienutzung in einem Motor nicht optimal ist, da nur 45 Prozent der im Biogas enthaltenen Energie in elektrische Energie umgewandelt werden und der Rest als Wärme an die Atmosphäre verloren geht.“ Mit dem Potential für Biomethan könne in Südtirol schon in naher Zukunft die Energiewende eingeleitet werden, ist Michele Gilardi überzeugt.

Heizanlagen mit Öl oder Propan

In beiden Fällen handelt es sich um Heizanlagen nicht nur für Haushalte, die sich in Gemeinden finden, wo es kein Erdgas- oder Fernwärmenetz gibt, sondern auch für Haushalte, die vom Versorgungsnetz nicht erreicht werden bzw. die sich unterschiedlichen Gründen (die Heizungsanlage ist noch nicht so alt, keine Mehrheit in der Wohnungseigentümerversammlung usw.) nicht ans Netz anschließen wollen oder können.

Die Zahl von aktiven Heizanlagen mit Öl oder Propan ist also sicherlich nicht unerheblich. Erstaunlicherweise gibt es darüber nur ungenaue Angaben. Die Statistik erfasst nur Anlagen über 35 kW (Anlagen für Zweifamilienhäuser und Kondominien). Diese Statistik wurde über die Emissionsmessungen der Kaminkehrer erstellt. Demnach gibt es in Südtirol etwa noch 4.000 Heizanlagen, die noch mit Öl laufen. Nicht in dieser Statistik erfasst sind schätzungsweise einige Tausend kleinere Anlagen, welche z.B. in Wohnungen, Einfamilienhäusern oder Bauernhöfen zu finden sind.

Seit 125 Jahren wird in Südtirol die Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt. 1897 ging in Mühlen im Pustertal das erste EWerk ans Netz. Im gleichen Jahr entstand in Töll bei Meran das erste große Wasserkraftwerk in Südtirol.

Im Jahr 1931 wurde das Kraftwerk in Kardaun als damals größtes Wasserkraftwerk Europas in Betrieb genommen. Zur Eröffnung war sogar Benito Mussolini nach Bozen gekommen. 1941 beginnen im Oberen Vinschgau die Arbeiten für den Bau des Reschen-Stausees. Erst nach der Staudamm-Katastrophe an der VajontTalsperre bei Longarone im Oktober 1963 verzichtet Italien auf den Bau weiterer Talsperren im Alpenbogen. Die einheimische Energieproduktion wird dem Einfluss des Landes Südtirol weitgehend entzogen.

Strom für Norditaliens Industrie

Auch für Wolfram Sparber von Eurac Research ist ein Rückblick in die Zeit zwischen den Kriegen und in die 40erund 50er-Jahre angebracht. Warum wird in Südtirol allein aus Wasserkraft fast doppelt so viel Strom erzeugt, wie selbst gebraucht wird? Weil die Wirtschaftszentren in Norditalien da-

mals einen enormen Bedarf an Strom hatten. „Die Südtiroler hätten niemals ihre besten Kulturgründe den Stauseen am Reschenpass, in Ulten oder im Schnalstal geopfert. Die Faschisten nahmen darauf keine Rücksicht, und im Zuge der Italienisierung von Südtirol kamen auch für den Bau der Kraftwerke und der Überlandleitungen Tausende Arbeiter aus dem Süden in unser Land“, so Sparer.

Doppelt so viel Strom wie Eigenbedarf Dank dieser Anlagen, gebaut von den Faschisten, um Norditalien mit Strom zu versorgen, produziert Südtirol neun Monate lang Strom im Überfluss, und nur im Winter wird Strom eingekauft.

Der Verbrauch insgesamt – saisonal bestehen große Schwankungen – liegt je nach Jahrestemperatur zwischen drei und vier Terrawattstunden. Die produzierte elektrische Energie wird nahezu zur Gänze an die italienische Strombörse verkauft, und die Haushalte bzw. die Firmen beziehen den Strom dann bei den verschiedenen Händlern wie Alperia, Enel, Ötzi (vom SEV) oder VION (in Mals). Auf Wunsch kann auch nur grün zertifizierter Strom eingekauft werden. Großabnehmer wie die Schwerindustrie oder IVECO haben eigene Anschlüsse bzw. Sondervereinbarungen mit den Produzenten. Das gilt auch für einige Energie-Genossenschaften,

Vernagt-Stausee im Schnalstal

Effizient, aber unbeliebt. Das Windrad von „Leitwind“ auf der Malser Haide musste wieder abgebaut werden. Ein Fehlentscheidung?

die schon vor der derzeitigen Regelung (seit dem Jahr 2010) ihre eigenen Kraftwerke und Stromleitungen hatten. Beispiele: genossenschaftlich organisierte Produzenten (non-profit) mit staatlichen Sondervereinbarungen wie im Ahrntal, im hinteren Passeiertal, in Villnöß, Wiesen/Pfitsch, Glurns und einigen weiteren Orten.

Machen Pumpspeicher-Kraftwerke Sinn?

Elektrische Energie ist tagsüber unterschiedlich teuer, da zu gewissen Tageszeiten unterschiedlicher Strombedarf besteht. Am teuersten ist der so genannte Spitzenstrom, der z.B. im Kraftwerk St. Anton (Bozen), in Schnals und im Martelltal erzeugt wird. Diese Werke können kurzfristig für einige Stunden eine hohe Leistung bringen, haben aber zu wenig Wasser für einen durchgehenden Betrieb. PumpspeicherKraftwerke basieren auf der Situation, dass im Moment von überschüssigem z.B. Nachtstrom Wasser zurück in die Speicher gepumpt wird, um zu Spitzenzeiten tagsüber genug Wasservorräte zu haben, um durchgehend Spitzenstrom zu produzieren. Sie dienen somit nur zum Teil als Kraftwerk, zum Teil arbeiten sie wie eine Batterie, welche in

Strom aus Solarenergie ist in Südtirol durchaus ausbaufähig. Solarparks dieser Größenordnung wird es wohl kaum geben.

bestimmten Momenten Strom aufnimmt, um sie in anderen (mit kleinen Verlusten) wieder abzugeben.

Ewig lange Genehmigungsverfahren

In Italien ist allerdings auch in Bezug auf erneuerbare Energie der Staat samt seiner Bürokratie der größte Bremser. 14 Jahre hat das Genehmigungsverfahren für einen Offshore-Windpark gedauert. Laut einer Studie des Unternehmerverbandes dauern die Genehmigungsverfahren für alternative Energie Anlagen im Durchschnitt 7,5 Jahre. Dabei könnte Italien auch ganz anders –wie es bei der Morandi-Brücke in Genua bewiesen hat. Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren inkl. Verfahren stand die viel befahrene Brücke wieder. Und das Ganze in einer wirtschaftlich höchst diffizilen Zeit (Corona, Arbeitermangel, Mangel an Baumaterialien etc.).

Maßnahmen zum Stromsparen

Was das Energiesparen z.B. in einem Kondominium betrifft, so kann man kurzfristig im Winter mit einer Verringerung der Raumtemperatur um zwei Grad ca. zwölf Prozent der Heizenergie einsparen. Ähnlich verhält es sich im Sommer mit den Klimaanlagen, wenn

man statt auf 20 Grad nur auf 23 Grad Raumtemperatur abkühlt. Mittel- und langfristig ist die effizienteste Einsparung die Gebäudesanierung. Das geht zwar relativ langsam, in Südtirol werden pro Jahr etwa 1,5 bis 2 Prozent der Gebäude baulich (Fenster, Türen, Fassaden, Dach, Keller) saniert. Der Einsatz von Photovoltaik, von Biomasse und Wärmepumpen zur Energiegewinnung trägt natürlich auch dazu bei, fossile Energie zu sparen, und könnte in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag leisten.

Energiesparen mit Fernwärme Dazu Wolfram Sparber von Eurac Research: „Fernwärme ist eine effiziente Art der Wärmeerzeugung und -verteilung. Das Fernwärmenetz erlaubt es, Hunderte oder Tausende kleine Heizanlagen durch wenig große zu ersetzen. Diese sind meist effizienter, enthalten moderne Filtersysteme und werden ständig überprüft und gewartet. Zusätzlich können in einem Fernwärme-Netz diverse Heizanlagen (wie Biomasse, Erdgas, Abwärme, Wärmepumpen usw.) miteinander kombiniert werden. In Südtirol haben wir ca. 80 Systeme, davon laufen ca. 70 auf Biomasse.“

Als Branchendachverband unterstützt der Südtiroler Energieverband SEV eine dezentrale Energiewirtschaft, die in unserem Land vor mehr als 100 Jahren entstanden ist und ausschließlich mit erneuerbarer Energie arbeitet.

Mit seinem Kompetenzzentrum bietet der Verband mehr als 300 Mitgliedsbetrieben Dienstleistungen wie den Stromhandel, die Zählerfernauslese, das Erstellen und den Versand von Rechnungen, technischen Support, Weiterbildungsangebote und eine Rechtsberatung an –und ist damit als einziger Verband in Südtirol in der Lage, alle Bereiche der Energiewirtschaft abzudecken. A ls Lobbyist vertritt der SEV in Italien und in Europa die Interessen von Genossenschaften und Stadtwerken sowie von kleinen und mittleren privaten Betrieben.

Ein Blick in die Zukunft Eine Zeitenwende? Energiegemeinschaften, die mit erneuerbarer Energie ihren eigenen Strom erzeugen, sind ein Schlüsselelement einer klimafreundlichen Energieversorgung. Eine Energie gemeinschaft wird von ihren Anteilseignern oder Mitgliedern geführt und kann nicht nur Anlagen zur Stromproduktion errichten, sondern neben der Erzeugung, der

Verteilung und der Speicherung von elektrischer Energie auch Energiedienstleistungen anbieten. Um Strom produzieren zu können, muss die Energiegemeinschaft eine eigene Erzeugungsanlage errichten und betreiben. Die Leistungsgrenze liegt bei einem Megawatt. Zudem müssen alle Mitglieder der Energiegemeinschaft am selben Umspannwerk angeschlossen sein. Damit können auch Eigentümer weit entfernt voneinander liegender Liegenschaften eine Energiegemeinschaft bilden. 2020 führte der SEV mit der staatlichen Forschungseinrichtung RSE ein erstes Pilotprojekt im Vinschgau durch. In Cavalese betreut der SEV den Aufbau einer Energiegemeinschaft und bietet entsprechende Beratungsleistungen an.

Die Verbrauchergenossenschaft Ötzi Strom

2019 initiierte der Südtiroler Energieverband SEV die Gründung der Verbrauchergenossenschaft „Ötzi Strom“, die Haushalts- und Businesskunden beliefert. Demokratisch und nachhaltig, fair und transparent: Ötzi Strom bündelt die Leistung kleiner und mittlerer Wasserkraftwerke in Südtirol und bietet als genossenschaftlicher Stromversorger erneuerbare Energie aus einheimischer Produktion an. Ötzi Strom

entspricht damit einer Zukunftsvision der Gründungsmitglieder des SEV und ist eine Alternative für Stromkonsumentinnen und Stromkonsumenten, die sich wie viele Südtirolerinnen und Südtiroler, keiner lokalen Energiegenossenschaft oder keinem lokalen E-Werk anschließen können.

Die Energieautonomie

In der italienischen Energielandschaft nimmt Südtirol eine Ausnahmestellung ein. In Südtirol gibt es 48 Stromverteiler, in ganz Italien 131. In Südtirol werden jährlich 6,8 TWh Strom produziert. 6,6 TWh liefern erneuerbare Energiequellen, und 88 Prozent des „grünen“ Stroms erzeugen mehr als 1.000 Wasserkraftwerke. Südtirol verbraucht pro Jahr aber nur 3,2 TWh Strom. Südtirol kann auf die Ausgestaltung dieses lokalen Strommarkts einwirken. Im Frühjahr hat der SEV mit der Handelskammer Bozen ein Rechtsgutachten erstellen lassen, dessen Ergebnis eindeutig ist: Das Land kann nicht nur eine Regulierungsbehörde im Bereich Energie aufbauen, sondern es muss das sogar tun, wenn es seine im Autonomiestatut festgeschriebenen Zuständigkeiten nutzen will. Derzeit übernimmt diese Kompetenzen der Staat. Eine autonome Marktregelung schließt Handlungsspielräume in der Preis- und Vertragsgestaltung ein. Man muss nur den Mut haben, diese einmalige Gelegenheit aktiv zu nutzen.

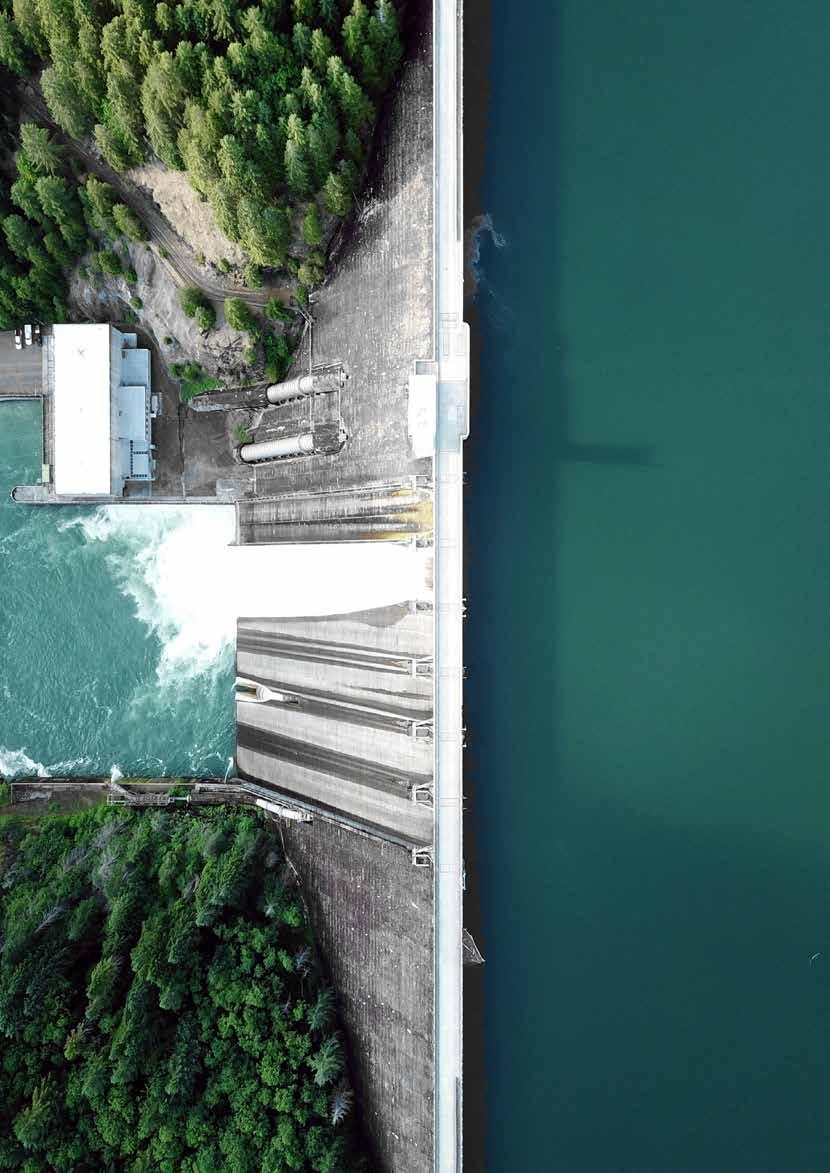

Bäche, Flüsse und Seen sind wichtige Energiequellen. Das wussten die Menschen schon vor Jahrhunderten. Bis heute lässt sich aus Wasser elektrischer Strom gewinnen – ganz ohne Emissionen. Damit das funktioniert, braucht es neben Wasser vor allem eines: Turbinen.

Weltweit gesehen ist Wasserkraft heute – nach Kohle und Erdgas –die drittwichtigste Energiequelle für die Gewinnung von Strom. Mehr als 16 Prozent des weltweiten Strombedarfs wird aus Wasserkraft gewonnen. Vor allem große Länder wie China und Brasilien setzen auf Wasserkraft. In Europa gelten Norwegen und Island als Vorreiter: Sie decken fast ihren gesamten Strombedarf mit Wasserkraft. In Südtirol kommen rund 90 Prozent des erzeugten Stroms aus Wasserkraft. Strom aus Wasserkraft gilt als nachhaltig und ressourcenschonend. Wasserkraftwerke nutzen nämlich die Ressource Wasser, verbrauchen sie aber nicht. Außerdem werden während der Stromproduktion keine klimaschädlichen Gase ausgestoßen. Spricht man von Strom aus Wasserkraft unterscheidet man zwischen Laufwasserkraftwer-

ken, Gezeitenkraftwerken, Speicherkraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken und Wellenkraftwerken. Das Funktionsprinzip der Kraftwerke bleibt im Wesentlichen aber immer dasselbe.

Wasserkraftmaschine Turbine Herzstück eines jeden Wasserkraftwerks ist die Turbine. Die Vorläufer der modernen Wasserturbine sind Wasserräder, die bereits in der Antike genutzt wurden. Bei einem Wasserrad trifft der Wasserstrahl von oben auf die Schaufeln und setzt das Rad in Bewegung. Dieses wiederum treibt dann zum Beispiel Mühlsteine an. Wasserräder zur Energiegewinnung funktionieren zwar, allerdings geht dabei auch sehr viel Energie verloren. Zwar funktionieren moderne Wasserturbinen noch immer nach demselben Prinzip, aber mit einem sehr viel höheren

Wirkungsgrad. Sie können die Wasserenergie zu über 80 Prozent in Bewegung umwandeln. Nur ein kleiner Teil der Wasserenergie geht – etwa durch Reibung in den Dichtungen – verloren. Wichtig ist es, die Wasserturbine genau an die Fallhöhe und die Durchflussmenge des Wassers anzupassen. Die meisten Turbinen sind daher Einzelanfertigungen. Im Wesentlichen unterscheidet man heute zwischen Kaplan-, Francis- und Pelton-Turbinen. Die Pelton-Turbine eignet sich für große Fallhöhen und kleine Durchflussmengen Wasser. Francis-Turbinen werden vor allem bei mittleren Fallhöhen und konstanten Wassermengen eingesetzt, Kaplan-Turbinen für große Durchflussmengen von Wasser bei geringem Wasserdruck und niedriger Fallhöhe. Das sind vor allem ruhig fließende Großgewässer wie Flüsse.

Der Energiedienstleister Alperia setzt bei der Durchführung von Vertriebs und AftersalesTätigkeiten auf die CRMSoftware Salesforce – integriert mit dem smarten DokumentenmanagementSystem „d.velop documents“.

Die Durchführung des Strategieplans „One Vision“ beinhaltet eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen, die bis 2024 erreicht werden sollen. Diese sehen auch einen Digitalisierungsplan vor. Dazu zählt die Implementierung der CRM-Software Salesforce sowie die Modernisierung der ERP- und Billing-Softwaresysteme. Das große Ziel der Salesforce-Einführung ist die Optimierung der Kundenkommunikation, um einerseits den geänderten Kundenanforderungen und andererseits auch dem schnellen Wachstum der letzten Jahre Rechnung tragen zu können.

Eine der großen Herausforderungen bei der Einführung von Salesforce war, anfallende Kundendokumente in den veränderten Sales-Prozessen effizient digital zu erfassen und zu bearbeiten. Dies konnte durch die Integration des bereits seit Jahren bei Alperia erfolgreich eingesetzten Dokumentenmanagement-Systems „d.velop documents“, implementiert vom Bozner IT-Unternehmen Alpin GmbH, vollumfänglich erreicht werden.

Übersicht bei Knopfdruck

Die Anwender von Alperia verfügen somit auch in den Benutzeroberflächen von Salesforce über einen erweiterten Werkzeugkasten, mit dem sie in der Lage sind, jederzeit per Knopfdruck eine Übersicht aller Kundendokumente (z.B. Angebote, Verträge, Rechnungen) zu erhalten. Die native Schnittstelle zwischen Salesforce und „d.velop docu-

ments“ sorgt dafür, dass Dokumente zentral abgelegt und damit nur einmal gespeichert werden. Weitere Modernisierungsschritte ist die Automatisierung der eingehenden Kommunikation, indem beispielsweise PECMails und klassische E-Mails automatisiert einem Operator zugewiesen und in der Folge in der Salesforce-Oberfläche ersichtlich werden, sowie die Implementierung eines CloudArchivs für die digitale Archivierung der Abrechnungen von Strom und Gas.

Die Vorteile der Lösung

Durch die native Integration von „d.velop documents“ in Salesforce ist kein ständiger Wechsel zwischen Fachapplikationen mehr nötig, inklusive sekundenschnellem Aufrufen, Anzeigen und Ablegen von Dokumenten und Dateien innerhalb von Salesforce. Zudem lassen sich zentrale Funktionen des Dokumentenmanagement-Systems wie interne Workflows bis hin zur digitalen Signatur eins zu eins in Salesforce nutzen. Das führt zu hocheffizienten Sales- und Aftersales-Prozessen und zu massiven Einsparungen in den Storage-Kosten.

streamline your business

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen. Digitale Geschäftsprozesse mit Lösungen von Alpin prägen die Zukunft Ihres Unternehmens. Wir beraten Sie gern. alpin.it +39 0471 180 84 10

Ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft – Würth Italia setzt insbesondere in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft Projekte mit Signalwirkung für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung um. Der WürthWald, die Initiative für Gleichberechtigung „Valore D“, die Auszeichnung als „Top Employer 2022“ und das Projekt gegen Lebensmittelverschwendung „Too Good To Go“ sind nur einige Beispiele dafür, wie Würth sich für die Region, die Menschen und eine bessere Zukunft einsetzt.

Die Vereinten Nationen veröffentlichten 2015 die „ Agenda 2030“ mit 17 Zielen für ein nachhaltiges Wachstum. Acht dieser Ziele hat Würth Italia im eigenen Strategiepapier aufgegriffen. In diesen Bereichen sieht sich das Unternehmen ganz besonders in der Verantwortung – und auch in der Lage –, konkrete Veränderungen herbeizuführen: Gesundheit und Wohlbefinden, qualitative Aus- und Weiterbildung, Gleichberechtigung, würdevolle Arbeit und wirtschaftliches Wachstum, Verhinderung von Ungleichheiten, Nachhaltigkeit in Stadt und Gesellschaft, verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion sowie Kampf gegen den Klimawandel.

Würth für die Zukunft

Bereits seit Jahren schließt Würth Italia sich immer wieder neuen Initiativen an und ruft innovative Projekte ins Leben, die zu einer möglichst lebenswerten Zukunft beitragen sollen. So entstand zum Internationalen Tag des Waldes der Würth-Wald: Im Fleimstal, wo der Jahrhundertsturm „Vaia“ 2018 große Waldflächen verwüstet hatte, wurde für alle Mitarbeitenden je ein Baum gepflanzt. Im Rahmen der Initiative „Too Good To Go“, die sich der Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung widmet, können in der hauseigenen Kantine hingegen „Magic Boxes“ mit unverkauften Lebensmitteln erworben werden. Und wie vom NeunPunkte-Programm der Initiative „Valore D“ empfohlen, wird die Gleichberechtigung firmenintern verstärkt gefördert. Für sein Engagement im Bereich des beruflichen und

persönlichen Wachstums und Wohlbefindens seiner MitarbeiterInnen hat Würth Italia 2022 das „Top Employer“-Zertifikat vom gleichnamigen Institut erhalten. Denn selbstverständlich stellen auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine tragende Säule für die Nachhaltigkeit dar: „Würth ist ein multinationales Unternehmen, das seit jeher auf ein familiäres Arbeitsumfeld setzt. (...) Uns ist bewusst, dass das Wachstum und die Entwicklung der Menschen, die mit uns arbeiten, für eine starke Performance absolut ausschlaggebend sind“, so Lucia Simonato, HR Director Würth Italia.

Wirtschaft im Kreislauf Für Würth geht Nachhaltigkeit also klar über ökologische Themen hinaus – vielmehr denkt man das Thema im Unternehmen ganzheitlich und berücksichtigt dabei, dass das Zusammenspiel von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft die heutige Welt und erst recht eine nachhaltige Zukunft formen muss. Dafür müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sich eingestehen, dass das lineare Wirtschaftsmodell ausgedient hat und stattdessen in Kreisläufen gedacht und gehandelt werden muss – davon ist man bei Würth überzeugt. Ressourcen müssen je nach Verfügbarkeit achtsam verwendet und wieder in den Kreislauf eingebracht oder an die Natur zurückgegeben werden. Zugleich müssen Abfall und CO2-Emissionen reduziert werden, um auf diese Weise zum Erhalt wertvoller Ökosysteme für zukünftige Generationen beizutragen.

Würth GmbH Bahnhofstraße 51 | 39044 Neumarkt www.wuerth.it

Wasserkraft ist nach wie vor die wichtigste erneuerbare Energiequelle in Südtirol. Mit dem Doppelkraftwerk Dun hat die Stromgewinnung aus Wasser in der Gemeinde Vintl neue Dimensionen erreicht.

Seit 2019 ist das Wasserkraftwerk Dun, benannt nach dem Weiler im hinteren Pfunderer Tal, in Betrieb. Erst im Sommer 2022 wurde es offiziell seiner Bestimmung übergeben. Es handelt sich um ein

großes, vor allem für die Gemeinde Vintl wichtiges Projekt, zumal nun mit dem Wasser aus dem Weitenberger und dem Pfunderer Bach jährlich im Durchschnitt 6,5 Millionen Kilowattstunden produziert und als

„Geht nicht, gibst

Leitspruch der Firma Ploner

sauberer Strom ans Netz geliefert werden. Praktisch hat die Gemeinde damit eine wichtige Einnahmequelle. Sie kompensiert die aufgrund der wenigen Gastbetriebe nur die geringen GIS- Einnahmen.

Bauliche Meisterleistung

Die Realisierung des Wasserkraftwerkes war eine bauliche Meisterleistung, hatten die beteiligten Unternehmen aufgrund der schwierigen geologischen und landschaftlichen Gegebenheiten im alpinen Gelände doch einige Hürden zu überwinden. Doch die größte Hürde war zu Baubeginn bereits geschafft, nämlich überhaupt zu starten. Immerhin waren seit dem Beschluss, das Kraftwerk zu bauen, 17 Jahre vergangen. Langwierige Diskussionen um Beteiligungen im Vorfeld, fehlende Rechtssicherheit hinsichtlich der Fördermittel des Staates und anschließende bürokratische Verzögerungen hatten die Umsetzung über viele Jahre verhindert. 2018 aber gingen die beteiligten Firmen dann mit großem Einsatz ans Werk, sodass bereits nach einjähriger Bauzeit die Probephase für das Kraftwerk beginnen konnte.

Zwei Bäche, ein Weg

Beim Kraftwerk Dun handelt es sich streng genommen um zwei getrennte Kraftwerke, deren Maschinensätze aber in einem gemeinsamen Maschinenhaus untergebracht sind. Es gibt also zwei Bäche, damit zwei Wasserfassungen, zwei separate Druckrohrleitungen, zwei Turbinen und zwei getrennte Rückgabekanäle. Die Stromproduktion erfolgt dann im Maschinenhaus – mit unterschiedlichen Leistungsstärken, die auch ein unterschiedliches Niveau der Fördertarife nach sich ziehen. Interessant ist, dass das abgearbeitete Wasser nach der Rückgabe direkt zur Wasserfassung der Ableitung nach Meransen und von dort zum Großkraftwerk Mühlbach geleitet wird. Es handelt

sich beim Doppelkraftwerk also um eine Art OberliegerAnlage für Mühlbach.

Große Herausforderungen Welche waren nun die größten Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Projektes? Ein Beispiel ist die Was -

GESAMTPLANUNG BAULEITUNG

GEOLOGIE

ENERGIE & WASSER

BAUWESEN & INFRASTRUKTUREN

GEOLOGIE GEOTECHNIK & UMWELT

serfassung am Weitenberger Bach, der durchaus als Wildbach bezeichnet werden kann und wo die enge Duner Klamm den Baufirmen wenig Spielraum ließ. Hier dient nun ein robustes Tiroler Wehr als Fassung, während man sich beim Pfunderer Bach für einen Coanda-Rechen entschied. Aufwändig gestaltete sich zudem die Verlegung der Rohre im teils felsigen Gelände, zumal auch Unterquerungen der Bäche notwendig waren. Dennoch konnten innerhalb von fünf Monaten insgesamt 3,2 Kilometer an Druckrohrleitungen verlegt werden. Dabei wurden übrigens auch Glasfaserkabel fürs Internet verlegt.

Das Doppelkraftwerk Dun hat etwa 7 Millionen Euro gekostet. Geführt wird das Kraftwerk zu 60 Prozent von der Gemeinde Vintl, zu 40 Prozent von der eigens gegründeten Energiegenossenschaft Pfunders.

Letzte Hürde gemeistert

Bürgermeister Walter Huber zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit der Arbeit der beteiligten Firmen. Und nun, nach zwei Jahren Betriebszeit, weiß er auch, dass die Mühen rund um das Projekt nicht umsonst waren. „Die Witterungsverhältnisse in den ersten beiden Jahren 2020 und 2021 machten es möglich, dass die Jahresproduktion über den Erwartungen lag“, freut er sich. Heuer lassen der schneearme Winter und der trockene Sommer die Jahresproduktion zwar etwas geringer ausfallen: „Aber in Zeiten steigender Energiepreise ist die Investition in die umweltfreundliche Wasserkraft von großer Bedeutung, und sie stellt für den Haushalt der Gemeinde eine große Stütze dar. Preissteigerungen in den verschiedensten Bereichen können dadurch besser aufgefangen werden.“ Mit dem Bau dieses E-Werkes habe die Gemeinde Vintl neben anderen Projekten einen weiteren Akzent

zur Nutzung erneuerbarer Energien gesetzt und einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Eine letzte Hürde bei der Umsetzung des Projektes ist am Ende auch noch gemeistert worden: Die Straße nach Dun wurde mit dem Bau einer 270 Meter langen Steinschlaggalerie gesichert. „Diese Zufahrt stellte seit Jahren ein großes Sicherheitsproblem für alle Verkehrsteilnehmer dar“, erklärt der Bürgermeister. Fehlende Geldmittel hatten bislang aber den Bau einer Galerie verhindert. Im Zusammenhang mit dem E-Werk-Bau ist es gelungen, einen Finanzierungsweg zu finden. Rund 2,65 Millionen Euro konnten über das Land und Eigenmittel aufgebracht werden. Die Galerie wurde in zwei Baulosen während der Sommermonate in kürzester Bauzeit und unter schwierigsten Umständen errichtet, wofür der Bürgermeister allen an der Umsetzung Beteiligten sein Lob ausspricht.

Entdecken Sie, was perfekte Fenster ausmacht: Schönheit, Wohlbefinden, Nachhaltigkeit.

Besuchen Sie uns im Studio und erleben Sie Fenster neu: bei einem persönlichen Termin, per Telefon oder Videochat. finstral.com/studios

Jetzt ist die Zeit für neue Fenster: Nutzen Sie den Ökobonus.

Südtirol ist mal wieder der Vorzeigeschüler. Insgesamt aber hätte Italien im „Fach“ Elektromobilität in Europa ziemlich schlechte Noten. Harald Reiterer, Leiter des Bereiches „Green Mobility“ in der Südtirol Transportstrukturen AG (STA), erklärt, woran das liegt, wie sich die aktuellen Krisen auf die Entwicklung der EMobilität auswirken und warum es sich angesichts der Strompreiserhöhungen dennoch lohnt, ein EAuto zu kaufen.

Radius: Elektromobilität scheint in Italien ein Fremdwort zu sein. Wie kann es sein, dass die Italiener bei den E-Fahrzeugen so deutlich hinter den meisten Ländern Europas liegen?

Harald Reiterer: Tatsächlich ist Italien kein Vorbild in Sachen Elektromobilität. Zum Vergleich: Im Juli 2022 waren rund 3,3 Prozent der neu zugelassenen Pkw in Italien mit einem E-Motor ausgestattet, in Deutschland waren es 14 Prozent. Für dieses Nachhinken gibt es mehrere Gründe. Die reichen vom schwach ausgeprägten Umweltbewusstsein der Italiener bis hin zur sinkenden Kaufkraft. Man muss bedenken, dass ein E-Auto beim Kauf teurer ist als ein Verbrenner und die Einsparungen erst im Laufe der Nutzung eintreten. Meiner Meinung nach sind aber in großem Maß auch die staatlichen Förderungen schuld an der Zurückhaltung. Sie sind absolut unzuverlässig.

Harald Reiterer, Leiter des Bereiches „Green Mobility“ in der Südtirol Transportstrukturen AG (STA)

Radius: Unzuverlässig inwiefern …?

H. Reiterer: Da gibt es mehrere Beispiele. Die Förderungen waren ja zunächst bis Ende 2021 angesetzt. Anstatt rechtzeitig eine Neuauflage vorzubereiten, gab es danach monatelang gar keine Förderung, bis endlich wieder eine Regelung in Kraft trat, die weitere Unterstützungen beim Kauf von EFahrzeugen zusicherte. Ein zweites Beispiel: Um noch in die alte Regelung von 2021 zu fallen, wurde festgelegt, dass das Fahrzeug innerhalb Juni 2022 zugelassen werden musste. In der Folge waren die Zulassungszahlen im Juni höher, im Juli dann umso schlechter. Einige Käufer schauten bei der Förderung auch durch die Finger, weil es nicht möglich war, ihr Auto rechtzeitig zuzulassen. So geht es natürlich nicht. Denn wenn gesetzliche Rahmenbedingungen ständig wechseln, erzeugt das Unsicherheit. Und dann hat Italien auch noch grundsätzliche Nachteile gegenüber anderen Ländern.

hypercharger HYC150 bei alpitronic, Schnellladesäule mit 150 kW

Radius: Welche zum Beispiel?

H. Reiterer: Die staatliche Regelung für die Stromanschlussleistung im eigenen Haus. In Österreich und Deutschland sind die Grundanschlussleistungen viel höher, und es spielt keine große Rolle, wie viel Kilowatt ein Haushalt hat. In Italien hingegen zahlt man bei mehr als 3 kW und erst recht über 4,5 kW erheblich mehr. Und um ein Auto aufzuladen, wären zumindest 4,5 kW empfehlenswert. Hier müssten sich die Rahmenbedingungen wesentlich ändern. Denn dass man angesichts dieser Voraussetzungen mitteleuropäisches Niveau erreicht, ist fraglich.

Radius: Stimmt es, dass die staatlichen Förderungen auch reduziert wurden?

H. Reiterer: Ja, in dem Sinn, dass es jetzt nur noch Geld gibt, wenn ein reines E-Auto nicht mehr als 35.000 Euro plus Mehrwertsteuer kostet. Außerdem muss es ein Privat-

fahrzeug sein. Bei Plug-in-Hybriden ist die Fördergrenze hingegen bei 45.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Das hat wahrscheinlich industriepolitische Hintergründe. Die italienischen Hersteller sollen damit wohl bevorzugt werden. Denn gängige Mittelklassefahrzeuge von ausländischen Herstellern fallen jetzt nicht mehr in die Förderklasse, wohl aber der Fiat 500, das einzige in Italien produzierte E-Auto.

H. Reiterer: Absolut nicht. Es fehlt auf staatlicher Ebene am politischen Willen. Italien versucht, seine mangelnde technische Innovationsleistung nun mit einem gewissen Protektionismus bei den Förderungen zu kompensieren.

„Italien versucht, seine mangelnde technische Innovationsleistung nun mit einem gewissen Protektionismus bei den Förderungen zu kompensieren. “

Wenigstens werden mit der neuen Regelung auch Nutzfahrzeuge mit Elektromotor gefördert.

Radius: Das klingt nicht, als ob man die klassische Familie dazu animieren möchte, umweltfreundlich Auto zu fahren …

Radius: Wie ist der Stand der Dinge in Südtirol im Vergleich zu Italien? Wie „elektroaffin“ sind Herr und Frau Südtiroler?

H. Reiterer: Zunächst zu den Zahlen: Ich schicke dabei voraus, dass viele Mietwagenunternehmen ihre Fahrzeuge aus steuerrechtlichen Gründen gerne in Südtirol anmelden. Diese mitberechnet liegen wir mehr oder weniger im gesamtstaatlichen Schnitt. Anders sieht es aus, wenn wir ausschließlich die Privatfahrzeuge betrachten. Dann steigt der Anteil

Hier könnte der Platz für unseren neuen Bildtext sein

an neu zugelassenen E-Fahrzeugen im Vergleich zu den Verbrennern auf zehn Prozent. Jedes zehnte neu gekaufte Auto ist also batteriebetrieben. Im Juni gab es sogar eine Spitze von 24,6 Prozent, aber das lag an der vorhin genannten Förderbestimmung. Insgesamt sind das sehr erfreuliche Werte, die zum einen auf ein stärkeres Umweltbewusstsein, zum anderen auch darauf zurückzuführen sind, dass das Land Südtirol eine zusätzliche Förderung gewährt.

Radius: Wie verlässlich sind die Landesförderungen?

H. Reiterer: Diese Förderungen waren von Beginn an stabil, und es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich hier etwas zum Negativen ändert. Außerdem sind sie mit den staatlichen Förderungen vereinbar, was einen weiteren Anreiz darstellt.

Radius: Anderes Thema: Inwieweit treffen die aktuellen Lieferengpässe auch E-Fahrzeuge?

H. Reiterer: Die Wartezeiten betragen derzeit mindestens sechs Monate. Das liegt zum einen an der steigenden Nachfrage, aber auch am Ukraine-Krieg, zumal wichti -

ge Bestandteile für Autos aus dem umkämpften Land kommen. Deshalb sind alle Fahrzeuge im Moment schwerer zu haben. Bei Dieselfahrzeugen und Benzinern ist der Warenbestand auf dem Markt aber besser als bei E-Autos, sodass sich die Krise auf Letztere stärker auswirkt.

Radius: Inwieweit wird die Strompreiserhöhung die weitere Entwicklung des E-Fahrzeug-Marktes beeinträchtigen?

H. Reiterer: Schwer zu sagen. Natürlich wird die Strompreiserhöhung die Elektromobilität nicht befeuern. Aber man vergisst gern, dass auch die Preise für Benzin und Diesel ordentlich gestiegen sind. Nur hat der Staat hier mit dem Verzicht auf einen Teil der Steuern den Konsumenten unter die Arme gegriffen, während beim Strom nichts passiert ist. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein, wenn es um den Umweltgedanken und natürlich auch um die Elektromobilität geht. Stattdessen hat Italien sogar versucht, auf europäischer Ebene zu erwirken, dass der Verkaufsstopp für Verbrenner nach hinten verschoben wird. Das ist eine sehr kurzsichtige Politik, denn je massiver der Klimawandel wird und je weniger man dagegen tut, desto schlimmer werden die Auswirkungen sein. Heuer im Sommer haben wir einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen.

Radius: Aber ganz ehrlich: Zahlt sich ein E-Auto bei diesen Strompreisen überhaupt noch aus?

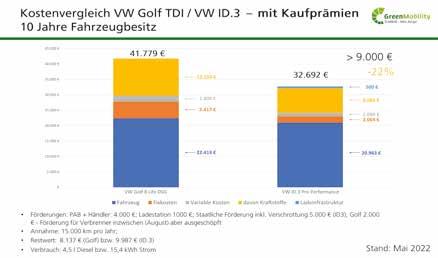

H. Reiterer: Ja, es rechnet sich nach wie vor, wenngleich sich der preisliche Vorteil bei den Treibstoffkosten gegenüber Diesel und Benzin verringert hat. Wir von Green Mobility haben unseren 10-Jahres-Kostenvergleich zwischen einem VW Golf Diesel und dem elektrischen Pendant „ID.3“ im Mai 2022 angesichts der Preissteigerungen aktualisiert – auf Stromkosten von 0,35 Cent pro kWh und Dieselkosten von 1,8 Euro pro Liter. Bei 15.000 Fahrkilometern im Jahr betragen die Kosten für den Diesel dann ungefähr 1.250 Euro, für den Strom beim E-Fahrzeug 809 Euro. Wenn man die staatlichen Förderungen mit einrechnet, spart man sich über eine Laufzeit von zehn Jahren mit dem Elektroauto rund 9.000 Euro im Vergleich

sigkeiten wie das Motoröl müssen nicht gewechselt werden. Außerdem zahlt man fünf Jahre keine Autosteuer und auch danach nur etwa ein Fünftel der normalen Steuer. Nicht zuletzt ist die Versicherung in der Regel günstiger. Und dann kommt noch das Wichtigste: die Vorteile für die Umwelt.

Radius: E-Fahrzeug-Besitzer wissen: Strom aufladen daheim ist viel günstiger als an der Ladesäule. Warum ist das eigentlich so? Und warum haben Ladesäulen so komplizierte Bezahlsysteme?

H. Reiterer: Dass der Strom an den Ladesäulen teurer ist, liegt daran, dass eine aufwändige Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Zurzeit zahlt man im Schnitt rund 50 Cent pro kWh, daheim rund 35 Cent, bei der Schnelladesäule liegt der Preis etwa bei 80 Cent. Das ist aber überall unterschiedlich. Die Bezahlsysteme sind tatsächlich kompliziert, aber zumindest ist es jetzt in Südtirol bei allen öffentlichen Säulen möglich, mit Kreditkarte zu bezahlen.

Radius: Apropos Ladesäulen: Wie viele öffentliche Ladesäulen gibt es mittlerweile in Südtirol?

H. Reiterer: Rund 250, wobei einige Gemeinden wie Bozen und Meran jetzt auch selbst Interesse haben, öffentliche Ladesäulen zu errichten. Ich denke, Südtirol ist im Moment gut aufgestellt, denn bei den neuen E-Autos nimmt auch die Reichweite der Batterien zu, sodass der Bedarf an Ladesäulen nicht rapide steigt.

E-Mobility

PROFESSIONELLE LADELÖSUNGEN.

Elpo ist Ihr Fachmann.

Wir bieten Ladelösungen von 3kW – 150kW mit smartem Energiemanagement sowie Abrechnungssystemen. Egal ob smarte Wallbox oder Supercharger, wir beraten Sie mit langjähriger Erfahrung damit Sie die optimale Ladelösung für Ihren Haushalt, Ihr Hotel oder Ihr Unternehmen finden. Dafür stehen wir persönlich dahinter.

info@elpo.eu Tel. +39 0474 570 700

Radius: Wird das E-Fahrzeug das Fahrzeug der Zukunft sein? Viele meinen, es sei nur ein Übergang zu einer anderen Technologie.

H. Reiterer: Ob und wann eine noch bessere Technologie kommt, ist schwer zu sagen. Aber auf absehbare Zeit wird das E-Fahrzeug dominierend sein.

Radius: Kritiker sagen, die chemischen Stoffe wie Lithium und Kobalt seien auf der Welt nur begrenzt verfügbar, und deren Abbau sozial bedenklich –Stichwort Kinderarbeit.

H. Reiterer: Alle Bodenschätze sind begrenzt verfügbar, Lithium und Kobalt ebenso wie Erdöl und Erdgas. Aber die Batterietechnologie entwickelt sich ja weiter. Man geht demnächst schon auf

die neue Generation der Feststoffbatterien über, die eine größere Energiedichte haben. Das heißt, dass künftig weniger Rohstoffe für dieselbe Energiemenge gebraucht werden. Außerdem sind viele Hersteller dabei, durch neue Technologien den Anteil am umstrittenen Kobalt in den Batterien zu senken oder zu eliminieren.

Radius: Stimmt es, dass das Entsorgen der Batterien ein großes Umweltproblem darstellt?

H. Reiterer: Die Recyclingfähigkeit der Batterien ist sehr hoch, über 90 Prozent der Anteile können wiederverwertet werden. Das aktuelle Problem ist, dass das Recycling für die Industrie derzeit noch zu teuer ist, und weil die Herstellung der Batterien gleichzeitig günstiger wird, besteht erst recht kein Anreiz mehr zur Wiederverwertung. Hier bräuchte es gesetzliche Bestimmungen, die zum Recycling verpflichten. Bezüglich der Umweltfragen, die oft in Bezug auf die Batterien gestellt werden, gibt

Niederstätter hat mit der Gemeindeverwaltung Welschnofen eine Vereinbarung zur Wiederaufforstung des Waldes im Bereich des Karersees getroffen, der vom Sturm Vaia 2018 heimgesucht wurde. Für je 100 Euro, die für die Anmietung einer elektrischen Maschine ausgegeben werden, wird ein Baum gepflanzt.

Zwischen dem 29. und 30. Oktober 2018 wurden fast 1.000 Hektar Land – das entspricht etwa 1.300 Fußballfeldern – durch die Wucht des Windes und des Regens des Sturms Vaia zerstört. Heute ist die Räumung des Materials abgeschlossen, und die Natur nimmt ihren Lauf, um neues Leben entstehen zu lassen. Doch die Landschaft ist nicht mehr dieselbe.

Niederstätter nimmt sich daher des Waldes an und hat beschlossen, dieses Projekt zur Aufforstung zu starten. „Als Unternehmen haben wir beschlossen, dem Thema Nachhaltigkeit große Aufmerksamkeit zu schenken. Mit dieser Initiative können wir dies auf zwei Arten tun: zum einen, indem wir weiterhin neue emissionsfreie Fahrzeuge auf den Südtiroler Baustellen anbieten, und zum anderen, indem wir zur Anpflanzung von Bäumen beitragen, um den Wald an einem der faszinierendsten Flecken Südtirols wieder wachsen zu lassen“, so Daniela Niederstätter, Mitglied des Verwaltungs-

es eine ganze Reihe von Studien. Diese beweisen, dass Elektrofahrzeuge zwar nicht in der Produktion, aber über die gesamte Nutzungsdauer des Fahrzeuges deutlich umweltfreundlicher sind als Verbrenner und dass der Nachteil bei der Herstellung relativ schnell aufgeholt ist. Natürlich wäre es wichtig, dass der Strom, den die Fahrzeuge brauchen, aus nachhaltigen Quellen kommt. Generell aber denke ich, dass es sich bei solchen Kritiken häufig um Ablenkungsmanöver handelt.

Radius: Wovon will man ablenken? H. Reiterer: Bei den Verbrennern hat man nie darüber diskutiert, wie und wo Öl gefördert wird, wie viel bei Transporten verloren geht und die Gewässer verschmutzt, dass Abgase unsere Luft verpesten und viele Fördergebiete immens unter Umweltproblemen leiden. Bei der E-Mobilität, die in Summe deutlich sauberer ist, sind die Folgen für die Umwelt scheinbar das größte Problem.

Anzeige

rats des Unternehmens. Von Dumpern über Radlader bis hin zu Baggern können Privatpersonen und Unternehmen alle Arten von umweltfreundlichen Maschinen mieten, um bei der Bepflanzung und Aufforstung des Waldes zu helfen.

Niederstätter AG

Achille-Grandi-Straße 1 | 39100 Bozen Tel. 0471 061 141

rent@niederstaetter.it | www.niederstaetter.it

Seit einigen Jahren gewinnt die Elektromobilität zunehmend an Bedeutung und somit wächst auch das Interesse an intelligenten und nachhaltigen Ladeinfrastrukturen.

Der Elektrogroßhandel Selectra ist auch in diesem Fall der richtige Ansprechpartner für Unternehmen und Privatpersonen und bietet die ideale Ladestation für zu Hause oder den Betrieb.

Aufgrund der Tatsache, dass Elektrofahrzeuge dort aufgeladen werden, wo sie geparkt sind, ist die Bereitstellung geeigneter Ladelösungen von entscheidender Bedeutung.

Mit Selectra dir passende Lösung finden

Zum breiten Sortiment des Unternehmens gehören beispielsweise die Wallbox-Ladestationen: Sie lassen sich in Privathäusern, Garagen oder in halböffentlichen Bereichen, wie z.B. auf Firmenparkplätzen für Mitarbeiter oder Kunden, problemlos installieren.

Aber nicht nur das, auch die „klassischen“ Ladesäulen wurden modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht, um jetzt intelligenter, nachhaltiger zu sein und damit unkomplizierte Ladelösungen zu bieten. Durch eine

weitere Option wird beim Anstecken des Ladekabels das Fahrzeug erkannt und die Freigabe zum Aufladen erteilt. Dies vereinfacht nicht nur dem Anwender das Leben, nein, auch dem Betreiber der Ladeinfrastruktur, der nun auf komplette Anwender-Systemlösungen, sei es für Aufladungen, sei für Zahlungen, zurückgreifen kann. Im Sortiment von Selectra befindet sich zudem eine Reihe von Ladekabeln, die problemlos für alle Fahrzeuge geeignet sind und sowohl an Ladestationen als auch an Wallboxen mit Ladesteckdosen angeschlossen werden können. Das Team von Selectra berät Sie gerne rund um das Thema Elektromobilität. Im Hauptsitz in Bozen finden Sie garantiert die perfekte Lösung.

MENNEKES LADELÖSUNGEN FÜR e-MOBILITÄT

Zuhause, in der Firma, im Restaurant, in der Stadt... wo immer Sie sich gerade befinden, mit MENNEKES laden Sie schnell und unkompliziert zu jeder Zeit und an jedem Ort. Auf Wunsch auch mit Abrechnungsservice.

Unsere Produkte finden Sie im Elektrogroßhandel

„Wer nachhaltig investiert, profitiert“: Das ist der Weg, den Europa einschlagen will. Unternehmen, die bei ihren Entscheidungen die Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt mitberücksichtigen, werden belohnt. Leasing ist ein Instrument, mit dem Betriebe ihre Investitionen besonders nachhaltig finanzieren können.

Die nächsten zehn bis 15 Jahre stehen ganz im Zeichen des Umbaus der Wirtschaft. Die Taxonomieverordnung der EU lässt dazu keine Zweifel offen. Diese beeinflusst, wie Betriebe künftig arbeiten werden. Banken und Finanzierungsgesellschaften üben eine wichtige Steuerungsfunktion aus. Wer sich nachhaltig entwickeln möchte, bekommt Finanzierungen zu besseren Bedingungen als jemand, der Gewinne um jeden – ökologischen und sozialen – Preis realisieren will.

Gemeinsamer Einsatz nötig

Auch bei der Hypo Vorarlberg Leasing, dem führenden Leasingfinanzierer in der Region Südtirol-Trentino, spielen Nachhaltigkeitsaspekte eine immer wichtigere Rolle. Dahinter steht die Überzeugung, dass die nachhaltige Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft des gemeinsa-

men Einsatzes aller Akteure bedarf – Politik, Unternehmen und Finanzdienstleistern.

Eine wesentliche Stärke Südtirols ist seine erstaunliche Vielfalt an Betrieben unterschiedlichster Dimensionen und Branchen. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, dabei muss es nicht immer um die ganz großen Projekte gehen. Manchmal genügt selbst der Austausch einer älteren Maschine oder Anlage im Betrieb, um die Energiebilanz des Unternehmens zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu sparen. Zu den Kunden von Hypo Vorarlberg Leasing zählt bereits eine Reihe von Betrieben, auch solche, die aus dem Handwerk kommen, wie etwa die Bozner Bäckerei Lemayr, die erst kürzlich mittels Leasing ihre Produktion auf den neuesten Stand brachte.

„Nachhaltig“ finanziert

Bei der Wahl der passenden Finanzierung bietet sich für immer mehr Betriebe das Leasing an. Warum? Mittels Leasing wird die neue Maschine oder Anlage zur genau planbaren –und betriebswirtschaftlich nachhaltigen – Investition: Statt der großen Kaufsumme werden kleine Leasingraten fällig, die noch dazu steuerlich abgesetzt werden können. Ein weiterer Vorteil: Der Unternehmer profitiert ab der Übernahme von dem geleasten Objekt, das mit Beginn des Leasingvertrags bereits voll zum Unternehmenserfolg beiträgt. Die Maschine finanziert sich so quasi selbst. Hypo Vorarlberg Leasing bietet seit diesem Jahr verstärkt das Leasing von Maschinen an. Die Gesellschaft ist seit über drei Jahrzehnten am Südtiroler Markt aktiv und eine Tochter der Hypo Vorarlberg Bank, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert.

Hypo Vorarlberg Leasing AG

Galileo-Galilei-Straße 10 H | 39100 Bozen info@hypovbg.it | www.hypoleasing.it

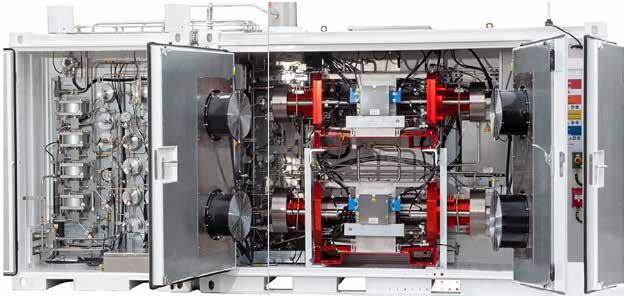

Sonne, Wind und Wasserkraft könnten heute schon mehr Energie liefern, als wir verbrauchen. Aber erneuerbare Energie ist nicht immer dann verfügbar, wenn wir sie benötigen. Eine Lösung für dieses Problem hat das Unternehmen GKN Hydrogen entwickelt, das derzeit in Pfalzen ein neues internationales Kompetenzzentrum für Wasserstoffspeichersysteme einrichtet.

Anfang August unterzeichnete die GKN Hydrogen Italy

GmbH mit der Alpinholz KG aus Pfalzen einen langfristigen Mietvertrag zum Aufbau eines neuen Entwicklungs- und Produktionsstandortes in Pfalzen. Ziel ist es, die Fertigungskapazitäten des jungen Unternehmens im Bereich der Wasserstoffspeicherung weiter auszubauen.

Wetter und standortunabhängig

Doch worum geht es eigentlich? Ausgehend von der Tatsache, dass die Zukunft des Planeten nur über die „Erneuerbaren“ führt, braucht es Möglichkeiten zur Speicherung von Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Schließlich muss auch grüne Energie unabhängig von Wetter, Jahreszeiten und Standort zur Verfügung stehen, um konkurrenzfähig zu sein. Das heutige Unternehmen GKN Hydrogen hat in den vergangenen Jahren – damals noch als Start-up innerhalb der GKN Sinter Metals in Bruneck – nach Lösungen für diese Herausforderung gesucht. Und gefunden.

Jederzeit verfügbare Energie

Kern des neu entwickelten Systems ist die Speicherung von Wasserstoff in Metallhydriden. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen: Energie aus Wind, Wasser und Sonne wird in Wasserstoff umgewandelt. Die Wasserstoffmoleküle fließen dann in das Innere eines Speichers und verbinden sich mit Metall zu Metallhydriden. Diese Metallhydride können Jahrzehnte ohne Verluste überdauern. Sie gelten als die sicherste und zu-

verlässigste Methode, Wasserstoff zu speichern. Wenn Energie benötigt wird, wird der im Metall eingelagerte Wasserstoff aus dem Speicher gelöst und in Wärme und Energie umgewandelt. Das Abfallprodukt ist reinstes Wasser. Das modulare System ermöglicht maximale Vielseitigkeit bei der Implementierung von netzunabhängiger Energieversorgung in Gebäuden, im Industrie- und Transportsektor.

Das Kompetenzzentrum der GKN Hydrogen wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 nach Pfalzen ziehen und wird in der Zukunft 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Weiterhin werden junge Ingenieure und Ingenieurinnen sowie Fachkräfte gesucht, die sich mit ihren Fähigkeiten für umweltfreundliche Energiesysteme einsetzen möchten.

Das Unternehmen

GKN Hydrogen ist aus der GKN Powder Metallurgy hervorgegangen und wurde im Mai 2021 gegründet. Es produziert und vermarktet Anlagen und Lösungen für die Nutzung von grüner elektrischer Energie und Wasserstoff. Die Grundlage der Technologie wurde in den vergangenen Jahren im ehemaligen Schwesterunternehmen GKN Sinter Metals in Bruneck entwickelt. Seit der Ausgründung der Wasserstofftechnologie baute GKN Hydrogen sein Produkt- und Dienstleistungsangebot stetig aus und entwickelte sich zum Wasserstoffspeicherexperten. Seit August 2022 wird die GKN Hydrogen von Melrose Industries PLC als eigenständiges und weltweit operierendes Unternehmen geführt. Aus diesem Grund musste auch für den Standort in Südtirol ein neuer Platz gesucht werden. Den hat man nun in Pfalzen gefunden.

GKN Hydrogen

Fabrikstraße 5 | 39031 Bruneck

Tel. 0474 570 211

info@gknhydrogen.com | www.gknhydrogen.com www.linkedin.com/company/gkn-hydrogen/

Die Brennstoffzelle gilt als Zukunftstechnologie in der Elektromobilität. Sind Brennstoffzellen umweltfreundlicher als andere Technologien? Grundsätzlich sei festgehalten, dass die Brennstoffzelle kein Energieträger ist, sondern ein Gerät, das die chemisch gespeicherte Energie von H2 (Wasserstoff) in Strom umsetzt.

SDer Wasserstoff-Pionier

Dr. Walter Huber, IIT

o wie ein Transformator nur ein Gerät zur Umsetzung von Stromvarianten ist, aber kein Energieträger? Als Antwort auf die eingangs gestellte Frage gilt ein klares Ja als Antwort, wenn man davon ausgeht, dass Wasserstoff aus lokal verfügbarer und erneuerbarer Energie erzeugt wird. In der Zukunft könnten wir mit Brennstoffzellenautos fahren, welche mit „grüner Energie“ erzeugten Wasserstoff in Strom verwandeln. Das Null-Emissionsauto wäre damit Wirklichkeit. Zugleich könnten in den Kellern unserer Häuser kleine Blockheizkraftwerke stehen – ebenfalls basierend auf Brennstoffzellentechnik. Dazu Walter Huber, der Südtiroler Wasserstoff-Pionier: „Die Brennstoffzellentechnik zwingt uns dazu, lokal verfügbare erneuerbare Rohstoffe zu verwenden. Wir stehen aber erst am Beginn einer starken Entwicklung. Brennstoffzellen sind immer in

Zusammenhang mit H2 zu sehen und werden in vielen Bereichen ihren Siegeszug antreten.“ Die Brennstoffzelle verbrennt keinen Brennstoff, sondern setzt ihn chemisch bei ca. 50 bis 70° C um, erzeugt dabei auch keine Stickoxide und andere Schadstoffe, was jeder Verbrennungsprozess tut. Übrig bleibt ausschließlich Wasserdampf.

Die Stromproduktion ist entscheidend Nur: Ist das, was technisch bereits möglich ist, auch sinnvoll für die Umwelt? Zunächst muss aus Strom Wasserstoff erzeugt werden. Dieser wird ins Auto getankt, im Auto wird aus Wasserstoff wieder Strom erzeugt. Diese doppelte Umwandlung senkt im herkömmlichen Vergleich die Effizienz. Allerdings sind solche Vergleiche nicht zielführend, wenn man berücksichtigt, dass der Strom zur Wasserstoff-Erzeugung aus im Überfluss erzeugter und nicht sofort genutzter Energie von Solar-, Wind- und Wasser-

kraftwerken kommt. Aktuell werden Wasserkraft, Windkraft- und Solaranlagen schlicht vom Netz genommen, wenn zu viel Strom auf dem Markt ist. Die Öko-Energie geht damit ungenutzt verloren. Die Brennstoffzelle wird eine wichtige Zukunftstechnologie sein, wenn Strom aus Wasser-, Wind- und Solarenergie in Form von Wasserstoff zwischengespeichert wird.

Mit der Speicherung in Form von Wasserstoff wird der Strom aus erneuerbaren Energien 24 Stunden verfügbar, kann somit auch als Grundlaststrom eingesetzt werden. Dazu Walter Huber weiter: „Es macht keinen Sinn, ein einziges Gerät in einem System zu bewerten, sondern es muss bewertet werden, was das System bringt, wenn es auf Wasserstoff umgestellt wird. Wenn die Gesamtnutzung von Strom und Wärme aus lokalen erneuerbaren Energien kommt und einen Wirkungsgrad von 90 Prozent aufweist, was gibt es da zu kritisieren – besser wäre nachmachen.“

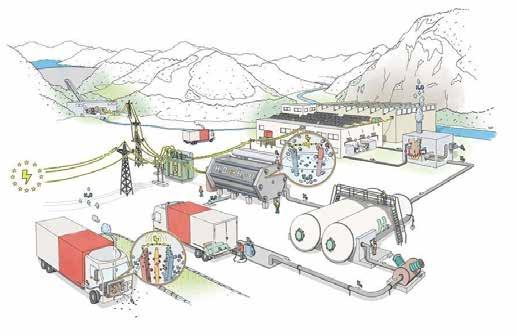

Schema der Wasserstoff-Produktion auf dem Gelände von MPREIS

MPREIS setzt auf Wasserstoff

Das Land Südtirol betreibt in Bozen Süd seit über zehn Jahren eine Wasserstoffanlage – und war in der Region sogar einmal Vorreiter in dieser Technologie. Leider hat man diese Vorreiterrolle aus unerklärlichen Gründen abgegeben. Derzeit tut sich nördlich des Brenners in Sachen Wassersstoff wesentlich mehr. Von der MPREIS- Gruppe wird eine Wasserstoffproduktion in Betrieb genommen, und in weiterer Folge wird Schritt für Schritt die gesamte LKW-Flotte von MPREIS auf CO2freien Wasserstoffantrieb umgestellt. Möglich macht das die Wasserstoffinitiative von MPREIS, ein in Tirol und auch weit darüber hinaus einzigartiges, innovatives Projekt. Darum kommt der Strom, der dafür benötigt wird, auch zu 100 Prozent aus Tiroler Wasserkraft – einem von MPREIS selbst betriebenen E-Werk. Auch vom Projektpartner TIWAG könnte Strom aus Wasserkraft bezogen werden.

Wasserstoff auch zum Backen

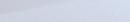

Zudem verwendet MPREIS den Wasserstoff auch zum Backen in seiner Bäckerei und Konditorei. Zusammen mit der LKW-Flotte kommt das Tiroler Unternehmen auf einen Gesamtwirkungsgrad von 90 Prozent. Gemeinsam mit den Tiroler Technologiepartnern FEN Systems, ILF und TIWAG/TINETZ sowie dem Schweizer Unternehmen IHT wird MPREIS so zum Vorreiter für eine nachhaltigere, umweltfreundlichere und lebenswertere Zukunft. Auch der Spezialist für Wasseraufbereitung

HHWasser-Aufbereitungsanlage von Grünbeck

Grünbeck setzt seine Technologien nun für die Wasserstofferzeugung ein. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Wasseraufbereitungsanlagen für ein optimales Betreiben von Elektrolyseuren. Fast überall lassen sich damit fossile Energieträger ersetzen, und es lässt sich eine Energieversorgung ohne Treibhausgase schaffen, die zudem unabhängig von Gas-, Öl- und Kohleimporten ist. Grünbeck-Chef Günther Stoll ist fest davon überzeugt, dass die Wasserstoff-Technologie ganz wesentlich zur Energiewende beitragen wird.

Klimaneutral mit H2 -Effekt: Grünbeck ist Ihr Partner im Wandel Wasser ist eine wertvolle Ressource. Genau deshalb haben wir es uns bei Grünbeck zur Aufgabe gemacht, diese in ihrer bestmöglichen Qualität und Form zur Verfügung zu stellen. Mit unseren Verfahren der Wasseraufbereitung tragen wir dazu bei, die Nutzung von grünem Wassersto möglich zu machen. Gemeinsam „Wasser verstehen“ für eine nachhaltigere Zukun .

Grünbeck Italia S.r.l. | Via Strada Nuova, 24 | 37024 Negrar (VR) +39 045 7513331 | info@gruenbeck.it | www.gruenbeck.it

Hydrocell ist eine aufstrebende Firma, die Lösungen für viele anstehende Probleme im Energiesektor mit Wasserstoff entwickelt. Ihr Knowhow kommt von den Eigentümern, die zum Teil langjährige Erfahrungen in der WasserstoffTechnologie besitzen. Ein Beitrag von Dr. Walter Huber.

Klimawandel, die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen lokaler Herkunft als Strom-Grundlast zu nutzen, das heißt für 24/7/365 verfügbar zu machen, geht nur mit spezifischen Speichertechnologien und dem Zusammenführen verschiedener Produktionsverfahren aus unterschiedlichen Bereichen. Man nennt dies die Sektorenkopplung.

Stromspeicherung steht derzeit noch im Hintergrund Ohne die Möglichkeit, elektrische Energie zu speichern, kann die vielzitierte Energiewende mit erneuerbaren Energiequellen nicht gelingen und die fossilen Energien ersetzen. Erneuerbare Energiequellen wie die Photovoltaik oder Windenergie produzieren nur Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, was weder programmierbar noch steuerbar ist. Auch unsere Wasserkraft produziert das Jahr über ca. doppelt so viel grünen Strom, als wir selbst brauchen. Zwar wird im Sommer viel Strom produziert, aber im Winter ist Strom Mangelware, obwohl gerade dort der Verbrauch stark ansteigt. Hydrocell hat einen Langzeitspeicher entwickelt, der große Mengen an Strom mit Wasserstoff vom Sommer auf den Winter speichert. Mit mehreren Gigawattstunden Speicherfähigkeit kann die Lücke zwischen Sommer und Winter geschlossen werden. Jede Größenordnung ist machbar, es hängt vom Anwendungssystem ab.

Aus Biogas wird Wasserstoff

Ein weiteres System in Bearbeitung ist die Nutzung von Biogas aus tierischen Abfällen zur Produktion von Biomethan und daraus von Wasserstoff, an dem wir derzeit arbeiten. Biogas ist in den Wintermonaten verstärkt vorhanden, da die Tiere ab Herbst wieder von den Almen und Weiden in die Ställe zurückkehren. Damit ist diese H2-Produktionsintensität komplementär zu jener aus Wasserkraft in den Wintermonaten. Außerdem hilft sie den Biogasanlagen, wirtschaftlich weiterzuarbeiten. Würden in Südtirol alle Vergärungsanlagen zur Wasserstoffproduktion genutzt, könnten damit 30 bis 40 Prozent des derzeit benutzten fossilen Erdgases durch eigenes Biomethan ersetzt werden. Dass dabei auch ein wertvoller organischer Dünger anfällt, der andere Dünger aus weit entfernten Ländern ersetzt, ist ein großer Nutzen für die Landwirtschaft und die Umwelt.

Umfassende Beratung

Hydrocell entwickelt maßgeschneiderte Konzepte in allen Bereichen, bietet auch technische Umsetzungen von Projekten an. Hydrocell vermittelt und installiert H2-Betankungsgeräte wie Zapfsäulen, Kompressoren usw. der Firma Maximator Deutschland. Alle derzeitigen und geplanten Formen der Betankung für PKW, LKW, Busse und für Spezialgeräte werden damit bedient.

Demnächst wird Hydrocell auch mobile Lösungen zur H2-Versorgung von Tankstelle sowie für Anwendungen abseits von üblichen Tankstellen und Produktionsanlagen anbieten.

Systemlösungen mit Wasserstoff auf dem Energiesektor sind ganzheitliche Lösungen, die umweltgerecht, ökonomisch ertragreich und wertsteigernd sind.

Hydrocell GmbH

Alessandro-Volta-Straße 13 A | 39100 Bozen

Tel. 0472 273 654

info@hydrocell.com | www.hydrocell.com

Die Errichtung der Druckleitung wird auch dazu genutzt, eine neue Beregnungs- sowie Trinkwasserleitung zu verlegen, und auf der Trasse der Druckrohrleitungen wurde das erste Teilstück der Radaufstiegsroute zwischen Prad und Stilfser Brücke errichtet. Die Energie Werk Prad Genossenschaft suchte bereits seit Jahren nach Möglichkeiten, den Suldenbach hydroelektrisch besser zu nutzen. Das alte Kraftwerk Mühlbachwerk 1 konnte dem wachsenden Strombedarf der Genossen-

schaftsmitglieder nicht mehr gerecht werden. Im Vordergrund stand dabei eine bedarfs- und nutzungsgerechte Anlagengröße, denn die Schüttmenge des Suldenbaches bot und bietet dafür ausreichend Potenzial. Unter dem neuen Namen Energiewerk Suldenbach ist das neue Kraftwerk nun in Betrieb und kann pro Jahr rund 21 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Das neue Kraftwerk – angetrieben über eine Peltonturbine der Firma Troyer –erzeugt somit ungefähr dreimal so viel

Seit Mitte Mai 2022 ist das neue Kraftwerk samt neuer Druckleitung zwischen Stilfserbrücke und Prad in Betrieb. Das wohl größte Bauprojekt im Vinschgau seit Jahren ist auch ein Vorzeigeprojekt in puncto Synergien.

Strom wie die drei alten Turbinen, die im Zuge des Umbaus weichen mussten. Zum Herzstück des Kraftwerks gehört neben der 4-düsigen Peltonturbine, welche die bisherigen drei kleinen Turbinen (Kaplan, Francis und Pelton) ersetzt, die neue 3,3 Kilometer lange Druckleitung (1.200 Millimeter), die von der neu errichteten Fassungsstelle mit einem hochmodernen Entsandersystem in Stilfser Brücke bis zum Krafthaus führt. Obgleich es sich um ein Infrastruktur-Projekt handelt, wurde auch auf architekto-

nische Besonderheiten geachtet. Die Außenfassade wurde in den Sandfarben des Suldenbaches bzw. Trafoibaches gestaltet. Im Dachgeschoss des Gebäudes entstand ein Sitzungssaal, der einen spannenden Blick auf das Innere des Turbinenraumes mit Zulaufstrecke, Turbinengehäuse und den wuchtigen Generator bietet.

Mammutprojekt mit vielen Vorteilen

Der Bau der neuen Druckleitung für das Suldenbach-Kraftwerk gab den Anstoß für drei weitere Bauprojekte, die schließlich – wenngleich es

sich um unterschiedliche Bauherren handelte – gemeinsam abgewickelt wurden. So wurde eine neue Beregnungsleitung mit sauberem Wasser aus dem Tramentanbach errichtet (Bauherr: Bonifizierungskonsortium Vinschgau) sowie entlang der Trasse der Druckleitung eine RadwegAufstiegsspur zum Stilfser Joch vorbereitet. Die Gemeinde Prad hat im Zuge des Großbauprojektes auch die Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung in die Wege geleitet, und nicht zuletzt wurde sogar die Staatsstraße zwischen Prad und Stilfser

Brücke versetzt. Die Abwicklung von gleich vier Bauvorhaben in diesem Ausmaß und mit so vielen beteiligten Bauherren ist einzigartig im Vinschgau. Synergien konnten optimal genutzt werden. Unter Federführung der EWP Genossenschaft und des Verfahrensverantwortlichen Michael Wunderer wurden die Arbeiten von der Bietergemeinschaft bestehend aus den lokalen Unternehmen Mair Josef & Co. KG, Hofer Tiefbau GmbH und Marx Hoch- und Tiefbau AG durchgeführt.

Die Umsetzung von gleich mehreren und doch miteinander verbundenen Bauprojekten war auch für die Bietergemeinschaft Mair Josef, Hofer Tiefbau und Marx Hoch und Tiefbau in dieser Größenordnung neu. Dank umfassender und guter Planung, viel Vertrauen der Bauherren, guter Materiallogistik und Baustellenorganisation konnten die Arbeiten jedoch in kurzer Bauzeit und mit geringer Umweltbelastung realisiert werden.

Höchste Qualität beim Materialeinbau gewährleisten und dabei die Umweltbelastung während der Bauarbeiten so minimalinvasiv wie möglich zu halten: Das war den Bauträgern besonders wichtig. So haben die Baufirmen alles wiederverwendbare Aushubmaterialien vor Ort aufbereitet und auf der Baustelle wieder eingebaut.

Materialaufbereitung „Just in time“

Die Materialaufbereitung erfolgte nach dem Prinzip „Just in time“, das heißt, das Aushubmaterial wurde zu den Lagerflächen transportiert, und in der Gegenfahrt von der Lagerfläche zur Baustelle wurde bereits das aufbereitete Material zurück auf die Baustelle gebracht. Somit konnte die Verkehrsbelastung um bis zu 50 Prozent reduziert werden, und auch die Baustelleneinrichtungsflächen konnten minimalinvasiv gehalten werden. Für die Aufbereitung wurden mobile Brech- und Siebanlagen verwendet, die das Material mittels Backenbrecher, auf die vom Geologen vorgegebene Korngröße, gebrochen haben. Das abgesiebte Feinmaterial wurde dann je nach Beschaffenheit für die Rohrbettung bzw. für die anschließende Begrünung wiederverwendet.

Verlegung der Hauptleitung

Herzstück des Bauprojektes ist ohne Zweifel die 3,3 Kilometer lange Druckleitung mit einem Durchmesser von 1200 Millimetern. Die Schweißarbeiten an der Hauptleitung aus Stahl erfolgten durch IDROWELD, einem Experten im Bereich Druckrohrleitungsbau. Das Anliefern und Einheben erfolgte, wo immer es möglich war, vom Suldenbach aus, um die Verkehrsbehinderungen auf der Staatsstraße auf ein Minimum zu reduzieren. Das Rohr wurde mit Material mit Größtkorn 25 Millimeter verfüllt und seitlich lagenweise verdichtet. Für die Bettung der Rohre hingegen wurden ausschließlich Naturmaterialien verwendet. Die rechtzeitigen Lieferungen der Rohrdruckleitungen über die Türkei nach Prad waren noch eine besondere Herausforderung, da die Bestellung erst im Herbst 2021 erfolgen konnte und

Über 40 Jahre fundierte

Freiverlegter Trassenabschnitt auf auskragendem Bauwerk mit Druckleitung aus Stahl (1.200 Millimeter), Beregnungsleitung aus Gusseisen (500 Millimeter), Trinkwasserleitung aus Gusseisen (200 Millimeter)

es witterungsbedingt in der Türkei zu erheblichen Verzögerungen gekommen war. Doch am 21. Februar 2022 trafen die ersten Stahlrohre mit zweimonatiger Verspätung in Prad ein. Die Leitung wurde am 29. März 2022 fertig verlegt und Mitte Mai in Betrieb genommen. Die Trassierung war zu diesem Zeitpunkt von den ausführenden Unternehmen bereits so gut vorbereitet worden, sodass sofort mit der Verlegung gestartet werden konnte. Das Wetter hat außerdem über den ganzen Winter mitgespielt, sodass es hier zu keinen Verzögerungen gekommen ist. Nichtsdestotrotz waren

Erdverlegter Trassenabschnitt mit Druckleitung aus Stahl (1.200 Millimeter), Beregnungsleitung aus Gusseisen (500 Millimeter), Trinkwasserleitung aus Gusseisen (200 Millimeter)

die Bedingungen und die Arbeiten zwischen Straße und Bach nicht einfach und musste gut koordiniert werden. Auch die äußerst knappe Kernbauzeit in den Wintermonaten von knapp sechs Monaten war für die ausführenden Baufirmen eine Herausforderung.

Sechs Bauherren und ein Bauprojekt

Eine der größten Herausforderungen war sicherlich, alles unter einen Hut zu bringen und dabei auch die zeitliche Abwicklung nicht aus den Augen zu verlieren. Denn neben der Energie Werk Prad Genossenschaft

und der E-Werk Stilfs Genossenschaft waren mit der Bezirksgemeinschaft Vinschgau in Bezug auf die Radroute, dem Amt für Straßenbau in Bezug auf die Verlegung bzw. Entschärfung von zwei Straßenabschnitten entlang der Stilfser-Joch-Straße, dem Beregnungskonsortium Vinschgau in Bezug auf die Neuverlegung der Beregnungsleitung und der Gemeinde Prad in Bezug auf die Trinkwasserleitung insgesamt sechs Bauherren unter Federführung der EWP Genossenschaft am Werk. Die Planungsarbeiten erbrachte das Planungsbüro Patscheider & Partner.

Kiefernhainweg 77

I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ) T. +39 0473 616 282 info@hofer-tiefbau.com

www.hofer-tiefbau.com

Die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und der Wunsch nach Freizeitvergnügen lassen sich nicht immer gut vereinbaren. Doch wo Bedürfnisse entstehen, wird auch nach Lösungen gesucht. So sind wohl die chlorfreien und naturnahen Schwimmteiche und Biopools entstanden. Badespaß ohne Chemie – wie und warum das funktioniert. Hier sind die Antworten.

Schwimmen im See – wer das schon einmal ausprobiert hat, weiß das natürliche, chlorfreie Ambiente zu schätzen. Doch nicht überall gibt es Seen, und nicht jeder traut sich, ohne Boden unter den Füßen zu schwimmen. Gute Alternativen für Naturliebhaber bieten da Schwimmteiche oder Biopools, auch Naturpools genannt.

Tatsächlich erfreut sich das Badevergnügen in biologisch aufbereitetem Wasser immer größerer Beliebtheit.

Schwimmteich oder Biopool?

Worin liegt aber nun der Unterschied zwischen einem Schwimmteich und einem Biopool? Welche Lösung eignet sich für welchen Zweck? Grundsätzlich handelt es sich bei beiden Arten um biologisch aufbereitete Badegewässer, die also ohne Chlorzusatz funktionieren. Kein Chlor bedeutet keine Chemie und damit auch Badespaß für Menschen, die Chlor schlecht oder gar nicht vertragen, und für solche, die aus gesundheitlichen oder Umweltschutzgründen ein „Naturschwimmbad“ bevorzugen.

Ein Schwimmteich ist allerdings ganz anders aufgebaut als ein Biopool.

Jörg Platter von Platter Biopools in

Eppan erklärt den Unterschied: „Beim Schwimmteich handelt es sich um ein stehendes Gewässer, das sich vor allem durch eine bestimmte Kombination von Wasserpflanzen selbst reinigt.“

Die Zone mit den Pflanzen ist dabei – von außen unsichtbar vom Schwimmbereich abgegrenzt, sodass keine oder nur einige Sedimente oder Pflanzenteile in diesen Bereich gelangen können.

Der Bio- oder Naturpool hingegen ist ein Fließgewässer: „Das bedeutet, dass das Wasser ständig durch einen Kiesfilter fließt und auf diese Weise gereinigt wird.“ Auf dem Kies bilde sich, ähnlich wie in einem Bach, eine Lebensgemeinschaft aus Mikroorganismen, Algen und Bakterien, der sogenannte Biofilm: „Dieser entzieht dem Wasser alle Nährstoffe, womit sich keine Algen bilden können und es auf diese Weise biologisch stabil und sauber bleibt.“

Mit weniger Energie kommt der Schwimmteich aus. Hierbei wird die Wasseroberfläche über einen Skimmer für einige Stunden täglich abgesaugt, um Verschmutzungen auf der Wasseroberfläche zu entfernen. Wer sich für diesen entscheidet, braucht jedoch viel Platz, denn die Aufbereitungszone mit dem Pflanzenbewuchs nimmt etwa die Hälfte der Fläche ein. „Mindestens 100 Quadratmeter sind da schon erforderlich“, sagt Jörg Platter. Ein Schwimmteich besticht vor allem durch seine Optik, ist also ein Blickfang und für die Nutzer auch ein Naturerlebnis. Das Quaken der Frösche, das Rascheln des Schilfs und gelegentliche Wassertrübungen sind für manche allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.

Platz- und Energieverbrauch