In questo numero la neonata casa editrice Faros

I progetti di EIE GROUP per l'esplorazione del cosmo

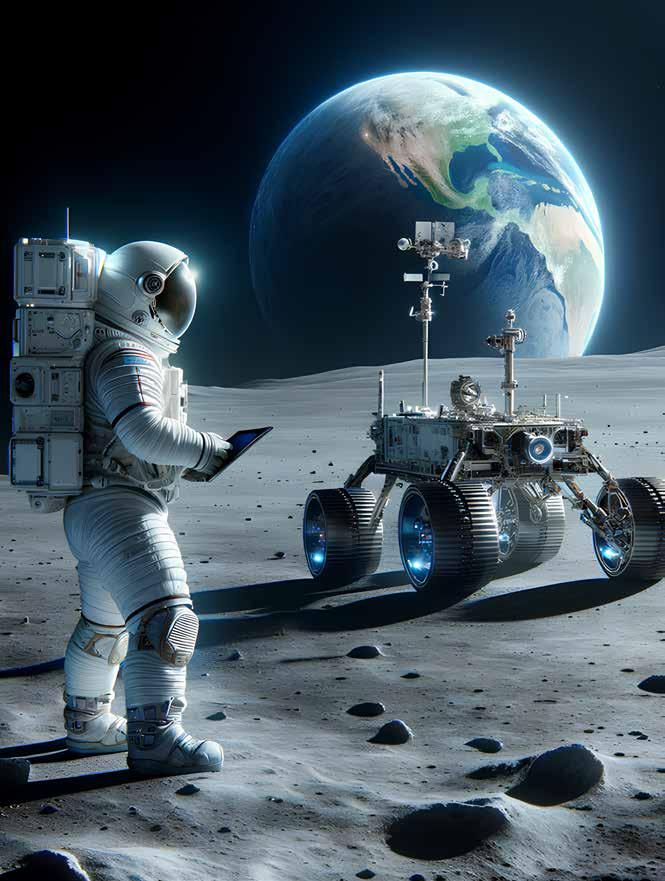

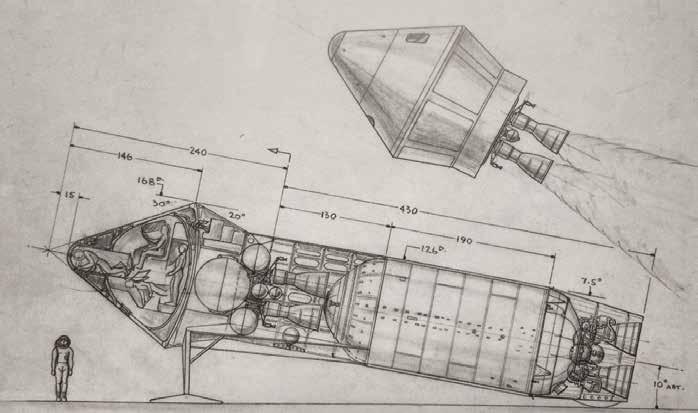

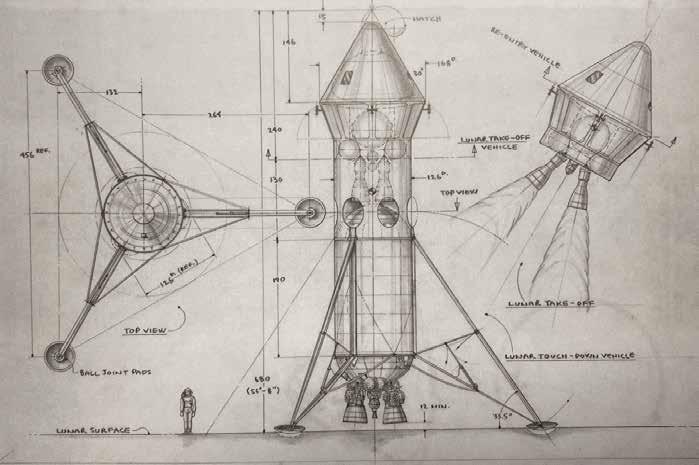

EIE GROUP & THE COSMOS EXPLORATION... ...ALWAYS PIONEERS & INNOVATORS

In questo numero la neonata casa editrice Faros

I progetti di EIE GROUP per l'esplorazione del cosmo

Edoardo Boncinelli è stato professore di Biologia e Genetica presso l'Università Vita-Salute di Milano. È stato inoltre Direttore della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, dopo essere stato Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Fisico di formazione, si è dedicato allo studio della genetica e della biologia molecolare degli animali superiori e dell'uomo prima a Napoli, presso l'Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica (IGB) del CNR, dove ha percorso le tappe fondamentali della sua carriera scientifica, e poi a Milano. É membro dell'Academia Europaea e dell'EMBO, l'Organizzazione Europea per la Biologia Molecolare, ed è stato Presidente della Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare. Nel 2005 ha ricevuto l'EMBO Award for Communication in the Life Sciences. Collabora a Le Scienze e al Corriere della Sera.

I suoi contributi sperimentali sono stati fondamentali per la comprensione dei meccanismi biologici dello sviluppo embrionale degli animali superiori e dell’uomo. É stato fra i primi, nel 1985, a comprendere il significato delle nuove scoperte sul controllo genetico dello sviluppo della drosofila e ad estenderle allo studio degli esseri umani. Con il suo gruppo di lavoro ha individuato e caratterizzato una famiglia di geni, detti omeogèni, che controllano il corretto sviluppo del corpo, dalla testa al coccige. Queste scoperte sono riconosciute come una pietra miliare della biologia di questo secolo, se non della biologia di tutti i tempi. A partire dal 1991 si è poi dedicato alla studio del cervello e della corteccia cerebrale individuando altre due famiglie geniche che giocano un ruolo cruciale in questi processi. Ha mostrato inoltre come tutto questo possa avere delle applicazioni mediche, immediate e a più lunga scadenza.

Quanto scritto sopra è quanto riportava di sé stesso il suo sito. Quello che aveva fatto nella sua vita di scienziato. Non poca roba. Ma c’è stato molto di più: e ne sono un parziale esempio i 77 libri che ha scritto, prevalentemente divulgativi, perché aveva una grande capacità di avvicinare ed interessare un pubblico privo delle basi per comprendere, non perché fosse stupido ma semplicemente perché l’evoluzione umana da un punto di vista di un genetista non è di immediata comprensione.

Boncinelli su quanto ha rilevato dell’uomo, ci ha riflettuto, gli ha dato un peso filosofico non solo biologico. Questo lo ha reso una delle menti più brillanti del secolo scorso e di un quarto di questo secolo.

fa presto a chiamarlo Frascati

Il libro della giornalista e sommelier Antonella Amodio

vino Lugana alla conquista della Capitale

è il caso, la vita secondo Edipi

Direttore responsabile

Paola Nardella pinar2019@gmail.com

Hanno collaborato a questo numero

Paola Nardella

Fabrizio Beria

Gruppo EIE

Faros Edizioni

Succede Oggi Editore

Progetto grafico

Davide Coero Borga

Realizzazione grafica

Maria Carlotta Spina

Web editor

Fabrizio Beria

Concessionaria pubblicitaria

Pinar Marketing & Comunicazione

Contatti 0683425014 www.artemiscience.news

Editore

Pinar Marketing & Comunicazione

Crediti immagini

Esa, Nasa, Pexels, Unsplash, Gemini, EIE GROUP, ESO, Enrico Sacchetti, Wikimedia Commons, Wikipedia, Faros Edizioni, Adobe Stock, Succedeoggi, Archivio Mario Giacomelli, Antonella Amodio

Non sono due supereroi ma sono i sistemi antagonisti per la produzione di energia da fusione nucleare. Se i tokamak sono più facili da progettare, risultano molto più difficili da gestire mentre lo stellarator è l’opposto: difficile da disegnare, ma più stabile e continuo. Che facciamo? Buttiamo a mare i Tokamak? Assolutamente no. I reattori a fusione nucleare si stanno moltiplicando nel mondo e non passa mese che qualcuno di questi non raggiunga un nuovo record di stabilità nel contenere il plasma prodotto.

E che la fusione nucleare rappresenti il futuro della produzione energetica globale, e come tale senza scorie e con effetti devastanti sull’equilibrio del pianeta,

lo dimostrano non già gli ingenti investimenti delle aziende pubbliche, come ENI nel progetto ITER e non solo, ma soprattutto dei privati, come Bezos, Musk o Bill Gates.

In questa sfida è entrata prepotentemente anche la Cina che dopo aver prodotto la propria ricchezza e potenza sui fossili, oggi è forse il primo paese al mondo per investimento nelle energie rinnovabili, che siano da fusione nucleare o di altro genere. Il problema è che il traguardo non è vicino… anzi si allontana.

Se inizialmente si pensava, ottimisticamente, che i primi impianti potessero entrare in funzione nei prossimi anni ’30, la strada si è mostrata assai più impervia e chi

guarda positivamente al futuro pensa ai prossimi anni ’50.

Ad oggi ogni volta che si accende un reattore a fusione nucleare si consuma più energia di quanto se ne produca, anche se gli ultimi risultati dello stellarator tedesco, V7-X , fanno ben sperare.

Se il traguardo è così lontano è necessario ampliare la produzione di energia pulita se vogliamo che la nostra specie ritrovi un futuro a lungo termine. E le vie sono sostanzialmente due, vediamo quali.

riunito a Lussemburgo.

Secondo il ministro Pichetto Fratin si tratta di una decisione in linea con le scelte di politica energetica del governo italiano «che promuove con convinzione il principio della neutralità tecnologica, per seguire una transizione energetica soste nibile, che garantisca la sicurezza e la resilienza del sistema energetico e favorisca imprese e famiglie. L’I talia sta infatti seguendo una stra tegia nazionale che in maniera tra sparente e graduale, promuove una rivalutazione pragmatica del ruolo dell’energia nucleare come fonte decarbonizzata, sicura, affidabile e programmabile».

L’alleanza UE sul nucleare è un'i niziativa lanciata nel 2023 dalla Francia, leader in Europa nella produzione di energia nucleare con un totale di 57 reattori nucleari, in grado di soddisfare circa il 70% del fabbisogno nazionale di ener gia elettrica. L’Alleanza Nucleare Europea rappresenta quindi una coalizione di Paesi membri dell’UE

duati per agevolare il pieno utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nel contesto del quadro energetico nazionale: attuare semplificazioni per le procedure burocratiche, potenziare l’infrastruttura di rete e la capacità di accumulo degli impianti già installati, modificare il quadro regolatorio per sbloccare gli investimenti e garantire una tutela degli impianti. Queste le direttive individuate dallo Studio “Lo stato dell’arte delle rinnovabili in Italia: quali leve strategiche per accelerarne il dispiegamento nel paese” realizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA Group).

Il Rapporto Annuale è stato presentato in occasione della terza edizione del Forum delle Energie Rinnovabili “Renewable Thinking”, ideato da CVA – Compagnia Valdostana delle Acque -, in collaborazione con TEHA Group con il patrocinio di Elettricità Futura.

L’analisi ha innanzitutto delineato lo scenario mondiale di sviluppo delle FER: nonostante i consumi energetici siano cresciuti (+19% nel 2023 vs. 2010) si è registrata una riduzione dell’intensità energetica e carbonica (-18% e -4%), possibile

ne delle FER. Le differenze tra le varie parti del mondo, però, restano significative: se in Cina e altre economie emergenti vi è una forte accelerazione per quanto riguarda le installazioni rinnovabili, il caso degli USA rappresenta una possibile minaccia alla corsa dell’energia pulita. In Europa le FER costituiscono circa il 47% della produzione totale di energia elettrica (dato al 2024), in Italia la quota è del 41%. Tuttavia, la crescita della capacità installata FER rispetto al PIL Europeo e nazionale sta subendo un rallentamento, in particolare se confrontato rispetto ad altri Paesi, Cina in primis.

In questo contesto in evoluzione, la decarbonizzazione continua a rimanere una priorità strategica e le FER uno strumento chiave per rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da combustibili fossili e aumentare la competitività del sistema. A livello europeo, infatti, continua ad esserci una forte dipendenza dai combustibili fossili come fonte di energia per il consumo finale. La dipendenza energetica è poi un altro tema da attenzionare, considerando che, nel 2023, l’Europa ha importato il

getico, quota che sale al 74,8% in Italia.

Nonostante ciò, il caso italiano è la dimostrazione puntuale di come lo sviluppo delle rinnovabili determini una riduzione della dipendenza energetica, in flessione del 9,66% dal 2008, a fronte di una crescita a tripla cifra della produzione rinnovabile (da 23,9 GW nel 2008 a 66,7 GW nel 2023, + 179%). A ciò si aggiunge un altro elemento: in Italia il prezzo dell’energia elettrica è di gran lunga superiore rispetto ad altre economie europee: ad aprile 2025, si toccavano i 99,85 €/MWh, prezzo quattro volte superiore rispetto a quello della Spagna (26,81 €/MWh) e più che doppio rispetto al valore francese (42,21 €/MWh).

Tale dato è determinato per il 90% delle volte dal prezzo di riferimento del gas, secondo il meccanismo del prezzo marginale: potenziando le FER, tale prezzo sarebbe più basso. Rivolgendo lo sguardo al futuro, l’Italia è ancora lontana dal raggiungere gli obiettivi al 2030 del PNIEC - Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - per quanto riguarda l’installazione di FER: i 7.5 GW nel 2024 installati nel 2024

(+33% vs. 2023) sono comunque inferiori agli 11 GW attesi. Lo scenario potrebbe poi complicarsi ulteriormente nel 2025, con il rischio di una contrazione di circa 1 GW rispetto al 2024: si tratterebbe della decrescita più significativa dell’ultimo decennio.

È importante sottolineare come l’Italia presenti ancora importanti margini di sviluppo delle FER, con oltre il 40% del proprio potenziale ancora da valorizzare: è quanto emerge dal Renewable Thinking Indicator elaborato da TEHA. Restringendo il campo agli ambiti del solare e dell’eolico, che sono le fonti per le quali il PNIEC preve-

de una crescita più significativa, il potenziale di sviluppo di tali FER al 2030 sale al 50%. In questo contesto, le Regioni della Sicilia, Sardegna e Emilia-Romagna potranno contribuire in modo significativo al raggiungimento dei target FER nazionali al 2030.

Per favorire il pieno sviluppo delle FER, lo Studio ha individuato alcuni ambiti prioritari di intervento, andando ad agire su alcune situazioni che hanno determinato dei colli di bottiglia, ovvero: ritardi nei principali Decreti sull’Energia (Decreto Aree Idonee, DL Agricoltura), disallineamento generale tra Stato e Regioni – ad esempio sul tema

delle concessioni idroelettriche – e complessità degli iter burocratici e autorizzativi per gli impianti FER.

A ciò si aggiungono ulteriori fattori abilitanti, tra cui spicca la necessità di sviluppare adeguate capacità di accumulo e infrastrutture di rete: elementi essenziali per raggiungere il target del 63,4% di FER nel mix di generazione elettrica al 2030, secondo il PNIEC.

Per rispondere a questa sfida e rendere l’Italia protagonista della transizione energetica il Think Tank Renewable Thinking ha individuato 3 ambiti prioritari di policy: la semplificazione delle procedure burocratiche, l’incremento della produttività degli impianti FER e il rafforzamento del quadro regolatorio: solo così l’Italia potrà raggiungere i target al 2030 e rappresentare una best case di sviluppo positivo su scala internazionale.

Fonte CVA - TEHA Group

Era il dicembre 2004 quando l’asteroide 99942 Apophis divenne un osservato speciale delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Nel 2029 99942 Apophis era destinato a colpire la Terra con una percentuale del 2,7%, una percentuale piuttosto importante, a valore 1 sulla scala di Torino dedicata al rischio di impatto di asteroidi sul nostro pianeta.

D’altronde impatti del genere rientrano nella normalità della vita del nostro sistema solare; la differenza la fa la frequenza degli impatti e soprattutto le dimensioni e la composizione dell’asteroide. Fino a che il pianeta Giove, modificando la sua orbita non si è spostato sull'orbita attuale, la Terra fu oggetto di un “Heavy Bombardment” che, probabilmente, alla fine si è rilevato produttivo portando sul nostro pianeta tutti gli elementi, acqua compresa, che l'hanno reso il “pianeta azzurro”.

Considerate le dimensioni, anche se non ne è chiara ancora la

composizione, l’asteroide 99942 Apophis non avrebbe provocato un effetto come per l’estinzione dei Dinosauri, ma avrebbe prodotto inevitabilmente danni ingenti, equivalendo, con le attuali stime, ad una bomba da 870 Megatoni, circa 65500 volte la bomba di Hiroshima.

Nel 2013, circa dieci dopo, le stime hanno stabilito che tale asteroide non avrebbe colpito il nostro pianeta, ma lo avrebbe sfiorato ad appena 32.000km di distanza. Per capirci un satellite geostazionario, come quelli per le telecomunicazioni, ha un’orbita di 37.000km dalla Terra.

A questo punto perché perdere l’occasione? Dopo l’esperienza Dart della NASA, con Licia Cube dell’ASI a testimoniare l’impatto con l’asteroide Dymorphos, quale migliore occasione per capire come sono fatti questi oggetti cosmici potenzialmente catastrofici, che puntare ad osservarlo mentre ci è vicinissimo?

Nasce così la missione Ramses dell’Agenzia Spaziale Europea. Intesa come una prossima missione di difesa planetaria - la Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) - incontrerà l'asteroide 99942 Apophis e lo accompagnerà attraverso un sorvolo sicuro, anche se eccezionalmente ravvicinato, della Terra nel 2029. I ricercatori studieranno l'asteroide mentre la gravità terrestre altererà le sue caratteristiche fisiche. Le scoperte che ne deriveranno miglioreranno la nostra capacità di difendere il nostro pianeta da un oggetto simile in rotta di collisione.

Ramses dovrà essere lanciato nell'aprile 2028 per consentire un arrivo ad Apophis nel febbraio 2029, due mesi prima del contatto ravvicinato. Per rispettare questa scadenza, l'ESA ha chiesto il permesso di iniziare i lavori preparatori della missione il prima possibile utilizzando le risorse esistenti. Questo permesso è stato concesso dal comitato del programma Space Safety. La decisione di impegnarsi pienamente nella missione o meno avverrà durante la riunione della ministeriale ESA prevista a Parigi nel novembre 2025.

La sonda madre verrà realizzata da OHB Italia, come annunciato lo scorso ottobre durante l’International Astronautical Congress te-

nutosi a Milano, mentre il contratto del primo CubeSat è stato assegnato lo scorso marzo a favore dell’azienda torinese Tyvak International che ebbe a realizzare il piccolo satellite Milani per la missione Hera.

Recentemente l’azienda spagnola Emxys è stata scelta per la realizzazione del secondo CubeSat che, dopo un periodo di osservazione dell'asteroide, tenterà l’atterraggio controllato sulla superficie per raccogliere dati sull’attività sismica.

Come per OHB Italia e Tyvak International, anche Emxys ha contribuito alla missione Hera partecipando alla realizzazione del satellite Juventas.

Un payload destinato allo studio della composizione dell’asteroide è stato presentato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di Hamlet (HyperScoutforApophisMultispectraLExplorationandTaxonomy), che potrebbe fornire immagini spettrali di Apophis nella gamma di lunghezze d'onda del visibile-vicino all'infrarosso utili ad identificare la classe spettrale degli asteroidi, limitando la struttura superficiale e la mobilità della regolite e per misurare gli effetti di meteorologia spaziale e gli eventuali cambiamenti di forma e superficie di Apophis dovuti all'incontro ravvicinato con la Terra.

STAM è leader nella consulenza ingegneristica e nei servizi per l’innovazione con oltre 25 anni di esperienza nel settore spaziale. Competenze multidisciplinari e intersettoriali, un team di 100 ingegneri, laboratori interni per supportare proof-of-concept e partnership con più di 1500 stakeholders (imprese, start-up ed enti di ricerca) in tutta Europa sono i nostri punti di forza.

STAM agisce come ESA Technology Broker per l’Italia e gestisce in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana il Fondo ESA Spark Funding.

www.stamtech.com

A cura di Paola Nardella

Qual è la relazione tra le biomasse e il clima terrestre? E quanto il loro studio può essere utilizzato per combattere i cambiamenti climatici in atto? Possono sembrare quesiti banali e in parte lo sono, ma sono premesse di conoscenza fondamentali per comprendere quanto il fattore umano, per dirla alla Virzì, incida in maniera importante in processi climatici che fanno parte della normalità in un pianeta come il nostro, ma che l’accelerazione imposta dall’uomo non permette all’uomo stesso di adeguarsi al nuovo clima del pianeta. Per essere sintetici, ci stiamo suicidando. Ci metteremo un po’ certo, ma se, come ricorda nel suo volume Su un altro pianeta l’astrofisico Amedeo Balbi, ogni specie è destinata prima o poi ad estinguersi, l’accelerazione in atto rischia però di rendere assai più vicino quel momento.

E se da una parte le biomasse rappresentano una validissima alternativa ai fossili per la produzione di energia, dall’altra parte la loro presenza sul pianeta ad una percentuale importante dell’anidride carbonica prodotta sul pianeta finisce nell’atmosfera creando quell’effetto serra che riscalda il pianeta stesso producendo un cambiamento climatico che, come una spirale, si avvita in sé stesso.

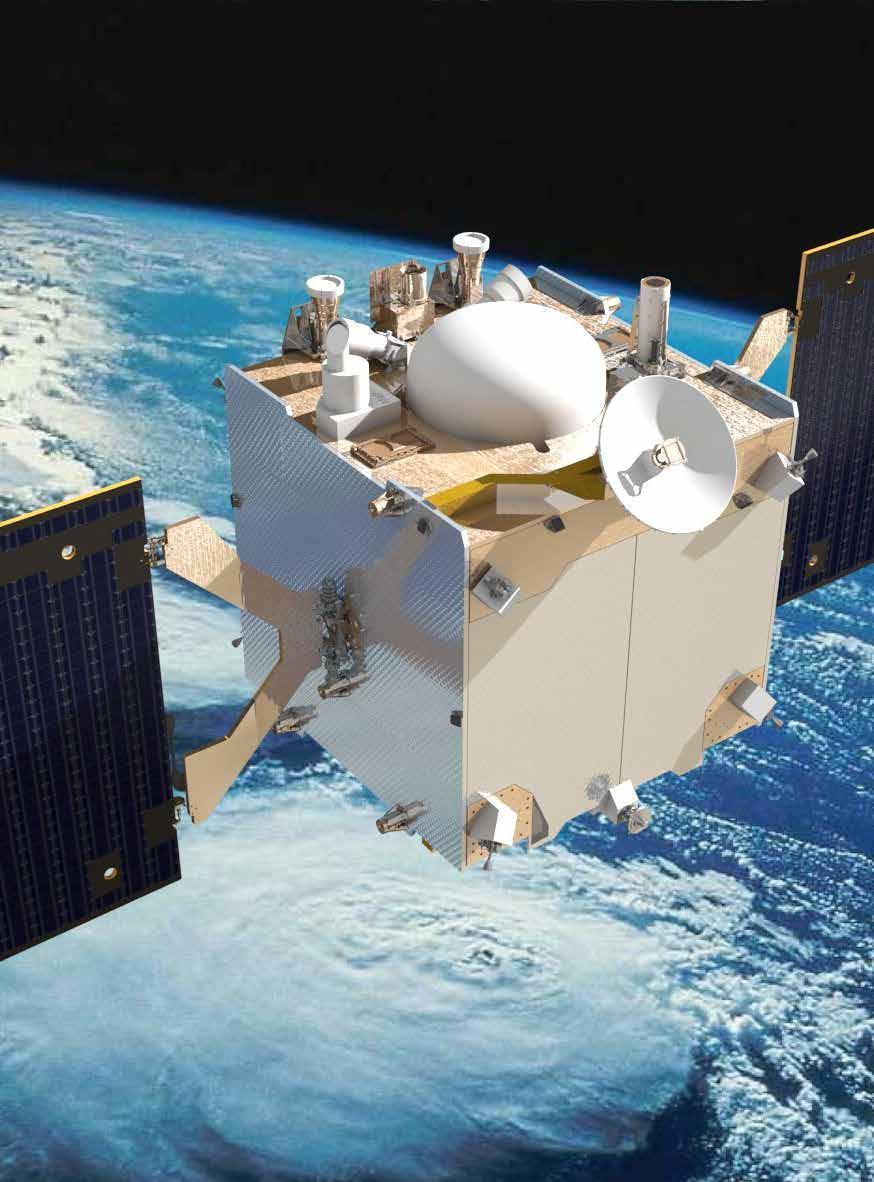

Ed è per tale motivo che l’Agen-

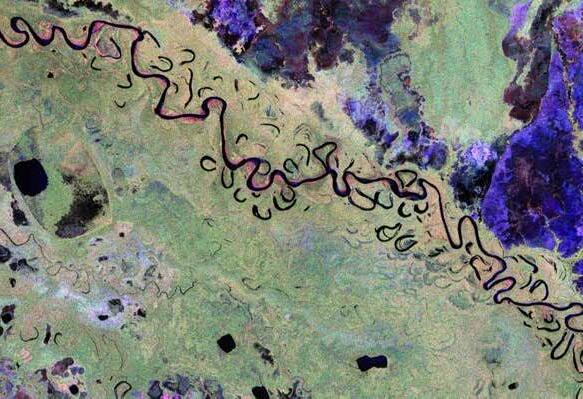

zia Spaziale Europea ha deciso di realizzare la missione BIOMASS, lanciata lo scorso 29 aprile e di cui recentemente sono state rilasciate le prime immagini. Il satellite, è il primo satellite dotato di un radar ad apertura sintetica in banda P, in grado di penetrare le canopie delle foreste per misurare la biomassa legnosa – tronchi, rami e steli –dove viene immagazzinata la maggior parte del carbonio forestale. Queste misurazioni fungono da proxy per lo stoccaggio del carbonio, la cui valutazione è l'obiettivo principale della missione.

Ancora in fase di commissioning (di validazione che tutto funzioni correttamente) il satellite ESA fornirà informazioni cruciali sullo stato delle nostre foreste e su come stanno cambiando, permettendoci così di approfondire la nostra conoscenza del ruolo svolto dalle foreste nel ciclo del carbonio.

Le foreste svolgono, infatti, un ruolo vitale nel ciclo del carbonio della Terra assorbendo e immagazzinando grandi quantità di anidride carbonica, contribuendo così a regolare la temperatura del

pianeta. Spesso chiamati 'polmoni verdi della Terra', assorbono circa 8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Tuttavia, la deforestazione e il degrado – specialmente nelle regioni tropicali – stanno rilasciando carbonio immagazzinato nell'atmosfera, peggiorando i cambiamenti climatici. Una sfida importante non solo per

gli scienziati ma soprattutto per una parte della politica, che ha giustificato il suo scetticismo sulla presunta mancanza di dati accurati su quanto immagazzinano le foreste di carbonio, nonostante l'aumento delle temperature, l'aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera e i cambiamenti nell'uso del suolo guidati dall'uomo, ci mettano giornalmente, soprattutto d’estate, di fronte a situazioni che non si possono più definire eccezionali.

Sette satelliti sono stati lanciati per la missione italiana di osservazione della Terra IRIDE. I satelliti fanno parte della costellazione Hawk for Earth Observation (HEO), che trasporta strumenti ottici multispettrali.

La costellazione fornirà dati per

In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato una cerimonia celebrativa dal titolo 'Stelle d’estate', presso la sua sede di Roma.

L'evento, condotto dalla giornalista Safiria Leccese, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, vertici dell'ESA e dell'ASI e astronaute e astronauti, offrendo al pubblico un articolato programma artistico e divulgativo.

Nel corso della serata sono intervenuti il presidente dell'ASI, Teodoro Valente, il Direttore

prodotti e servizi che aiuteranno le pubbliche autorità a prendere decisioni basate su dati scientifici provenienti dallo spazio. Il programma IRIDE fornirà informazioni per una vasta gamma di servizi ambientali, di emergenza e di sicurezza per l'Italia.

I sette satelliti HEO sono stati sviluppati da Argotec per il programma IRIDE. Si uniscono a HEO Pathfinder, il primo satellite IRIDE in orbita, lanciato a gennaio 2025. Pathfinder ha catturato la prima immagine del programma – una vista di Roma e dell'Italia centrale in alta risoluzione – che è stata presentata presso il Centro ESA in Italia, ESRIN, all'inizio di quest'anno.

Generale dell'ESA, Josef Aschbacher, il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra e Responsabile dell'ESRIN, Simonetta Cheli, e il Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Federico Eichberg, che ha rappresentato gli auspici del Ministro Adolfo Urso per la crescente rilevanza dello spazio in Italia e in Europa, quale chiave per la competitività non solo del settore, ma dell'intera economia continentale. Erano inoltre presenti il Direttore Generale dell'ASI, Luca Vincenzo Maria Salamone, la Vicepresidente Elda Turco Bulgherini, esponenti degli Organi dell'Agenzia, Dirigenti e alti esponenti dell'ESA.

Samantha Cristoforetti e Luca Par-

Il lancio da parte di SpaceX è avvenuto alle 23:25 CEST di lunedì 23 giugno, su un razzo Falcon 9, dalla base spaziale Vandenberg Space Force Base in California. L'acquisizione del segnale è stata confermata al controllo missione di Argotec circa quattro ore dopo il lancio. Coordinato dall'ESA con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il programma IRIDE prevede il dispiegamento di sei costellazioni di satelliti. Si tratta di un'ambiziosa iniziativa spaziale del governo italiano con finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

mitano, del corpo degli astronauti dell'ESA di nazionalità italiana, intervenuti insieme ad Anthea Comellini e Andrea Patassa, membri della riserva delle astronaute e degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, hanno condiviso con i presenti riflessioni sulle loro esperienze in missione, sulle prospettive future dell'esplorazione spaziale e sull'importanza della crescente rappresentanza italiana all'interno del corpo astronautico europeo.

Ad accompagnare l'evento, l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale F.P. Tosti di Ortona, diretta dal maestro Paolo Angelucci, che ha proposto un repertorio di celebri colonne sonore ispirate ai temi dello spazio.

La collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) ha annunciato la rilevazione della fusione dei buchi neri più massicci mai osservati con le onde gravitazionali, che mettono in crisi i modelli astrofisici dell’evoluzione delle stelle. La fusione ha prodotto un buco nero finale di massa più di 225 volte superiore a quella del nostro Sole. Il segnale, denominato GW231123, è stato osservato durante il quarto periodo di osservazione (O4) della rete LVK il 23 novembre 2023.

I due buchi neri che si sono fusi avevano una massa pari a circa 103 e 137 volte quella del Sole. Oltre alle loro masse elevate, sono anche in rapida rotazio-

ne, il che rende questo segnale unico e difficile da interpretare e suggerisce la possibilità di una storia di formazione complessa.

I rivelatori di onde gravitazionali come LIGO negli Stati Uniti, Virgo in Italia e KAGRA in Giappone sono progettati per misurare le minime deformazioni dello spazio-tempo causate da eventi cosmici violenti come le fusioni di buchi neri. Il quarto ciclo di osservazioni è iniziato nel maggio 2023 e i risultati della prima metà del ciclo (fino a gennaio 2024) saranno pubblicati nel corso dell'estate.

La sonda Parker della Nasa ha ripreso le immagini del Sole più ravvicinate di sempre, da una distanza di appena 6,2 milioni di chilometri dalla superficie solare: i dati raccolti forniscono preziose informazioni sul vento solare, il flusso di particelle elettricamente cariche che si propaga nel Sistema solare condizionando il meteo spaziale con eventi che influiscono anche sulla Terra.

La sonda Parker ha iniziato il suo passaggio più ravvicinato al Sole il

24 dicembre 2024, volando a soli 6,1 milioni di chilometri dalla superficie solare. Mentre sfiorava l'atmosfera esterna della stella, la cosiddetta corona solare, ha raccolto dati con i suoi strumenti scientifici di bordo. In particolare, le nuove immagini catturate dallo strumento Wispr (Wide-Field Imager for Solar Probe) mostrano la corona e il vento solare, cioè il flusso costante di particelle elettricamente cariche provenienti dal Sole che si diffonde in tutto il Sistema solare con effetti di vasta portata che colpiscono

anche la Terra, generando aurore e pericolose interferenze con le reti elettriche, le comunicazioni radio e i satelliti.

Le immagini di Wispr offrono uno sguardo più approfondito su ciò che accade al vento solare subito dopo il suo rilascio dalla corona: nello specifico, mostrano l'importante confine dove la direzione del campo magnetico solare cambia da nord a sud. Inoltre, per la prima volta catturano in alta risoluzione la collisione di molteplici espulsioni di massa coronale (Cme), grandi esplosioni di particelle cariche che rappresentano un fattore chiave del meteo spaziale. Quando le Cme si scontrano, la loro traiettoria può cambiare, rendendo più difficile prevedere dove finiranno. La loro fusione può anche accelerare particelle cariche e mescolare i campi magnetici, il che rende gli effetti delle Cme potenzialmente più pericolosi per gli astronauti e i satelliti nello spazio e per la tecnologia sulla Terra.

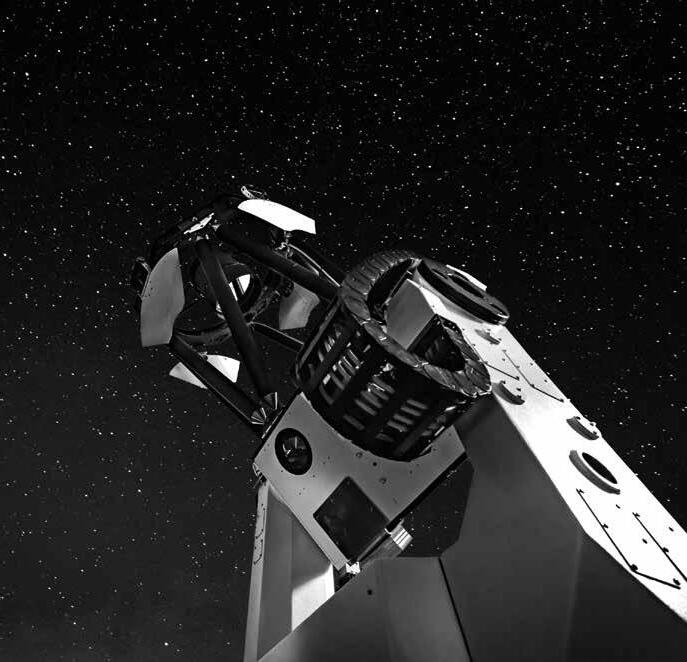

A cura di EIE GROUP

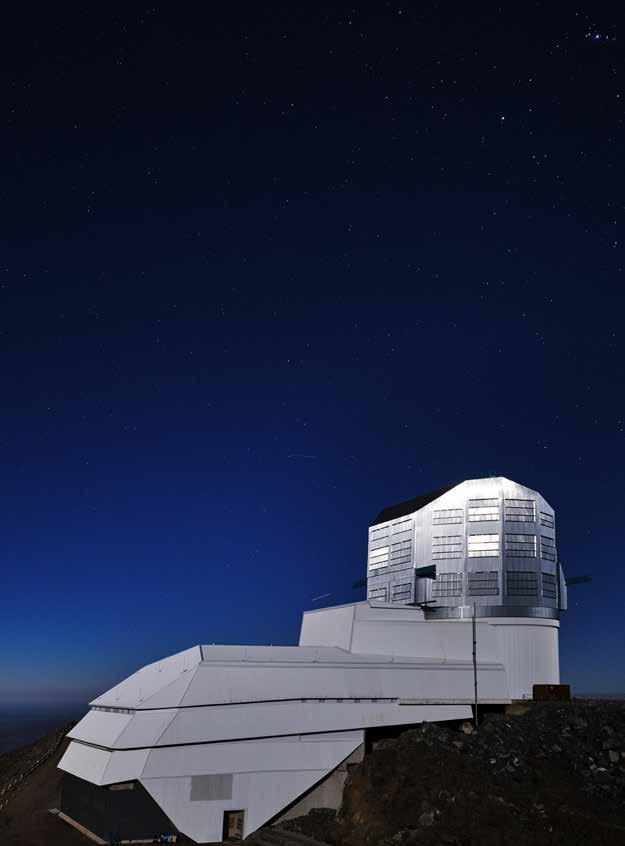

First Light - Un traguardo fantastico, quello raggiunto da EIE GROUP, il 23 giugno scorso. In collegamento internazionale la NSF ha voluto celebrare la “prima luce” del nuovissimo e potentissimo telescopio del Vera Rubin Observatory sito sul Cerro Pachón in Cile. Un Survey Telescope con uno specchio primario monolitico della classe 8.4m di diametro. Nell’occasione sono state pubblicate le prime spettacolari immagini ottenute dall’osservatorio, intitolato all’astronoma Vera C. Rubin, La prima luce tecnica, ovvero la prima cattura di fotoni dallo strumento, era avvenuta già il 24 ottobre 2024, ma la “prima luce” vera e propria, con la camera scientifica definitiva e le immagini destinate alla ricerca, è stata annunciata a metà 2025.

Il Vera C. Rubin Observatory è stato progettato per una campagna di osservazione decennale, nota come Legacy Survey of Space and Time (LSST), che mapperà il cielo australe con altissima risoluzione e frequenza, rivoluzionando l’osservazione del cosmo. Le immagini della prima luce mostrano milioni di galassie, stelle, asteroidi e dettagli di nebulose con una tecnologia di punta, comprendente una fotocamera digitale da 3.2 gigapixel, la più grande mai costrui-

ta per la ricerca astronomica.

Una rivoluzione scientifica - il progetto LSST, originariamente Large Synoptic Survey Telescope, rappresenta per EIE GROUP una tappa dai contenuti tecnologici avveniristici, dove la maturità industriale ha saputo creare, con gli scienziati americani del NOIRLab (National Optical Infrared Research) un equilibrato ecosistema nel quale, ogni singolo requisito di progetto dell’edificio rotante, è stato sapientemente fuso mutuando sostenibilità ambientale, ridotti consumi, ridotti costi di gestione, funzionalità operativa e di manutenzione, durata nel tempo, sicurezza intrinseca con peculiari ed ambiziosi obiettivi scientifici che rivoluzioneranno l’approccio osservativo: una scansione continua e ad alta frequenza del cielo australe, creando una vera e propria “astro-cinematografia”.

Questo significa che invece di osservare singoli oggetti celesti isolati come fanno i telescopi tradizionali, il Vera Rubin osserva ampie porzioni di cielo ripetutamente ogni tre giorni, mappandolo con dettagli spaziali e temporali. La survey intende non solo monitorare la posizione e caratteristiche di stelle, galassie e oggetti del Sistema Solare, ma anche registrare i cambiamenti nel tempo, permettendo di studia-

re fenomeni variabili e transienti come supernove, stelle variabili e il passaggio di asteroidi. Questo approccio innovativo è definito come un salto di paradigma, da un’astronomia basata su semplici “istantanee” di singoli oggetti, verso un’osservazione dinamica e sistematica dell’intero cielo che genera una “narrazione visiva” continua e dettagliata del cosmo, con applicazioni importanti nello studio della materia oscura, energia oscura, popolazioni di galassie, oggetti del Sistema Solare e fenomeni variabili

L’osservatorio astronomico

- L'Osservatorio Vera Rubin si trova nel Cile centro-settentrionale, sulla cresta del Cerro Pachón ai piedi delle Ande, ad una altitudine di circa 2.600m sul livello del mare, un luogo senza inquinamento luminoso nelle vicinanze, dove i cieli notturni brillano di magici colori. L'intera area di Cerro Pachón, comprende il sito dell'Osservatorio Rubin e i telescopi Gemini-South e SOAR, si trova su un tratto di terra di proprietà dell'Associazione delle Università per la Ricerca in Astronomia (AURA), Inc. Cerro Pachón si trova nell'entroterra, a circa 100 chilometri dalla città di supporto di La Serena, dove si trova anche la sede operativa dell'Osservatorio Rubin.

La cupola rotante del Rubin Observatory è una struttura apposi-

tamente progettata da EIE GROUP per ospitare e proteggere il grande telescopio da 8,4 metri. È un edificio a forma poligonale irregolare, che ruota per consentire al telescopio di puntare qualsiasi parte del cielo australe visibile, minimizzando l’impatto sulle immagini dovuto a turbolenze atmosferiche e condizioni ambientali.

Caratteristiche principali dell’edificio rotante:

• ha un diametro di circa 30m ed è una struttura a più piani che contiene il telescopio e il suo supporto, dall’imponente base fino alla camera e strumentazione.

• l’edificio rotante è progettato per ridurre le turbolenze d’aria attorno al telescopio, mantenendo condizioni stabili durante le osservazioni. Ruota sincronizzato con il telescopio, consentendo movimenti fluidi e rapidi per coprire il campo di vista molto ampio del telescopio, con puntamento disponibile entro pochi secondi.

• La base in calcestruzzo sulla quale è montato l’edificio permette un movimento preciso, mentre il pilastro del telescopio è isolato per ridurre

vibrazioni e assicurare stabilità. Questo edificio rotante è parte vitale dell’osservatorio, garantendo protezione, isolamento da vibrazioni, e la capacità di svolgere le osservazioni ad alta precisione e velocità tipiche del Vera Rubin Observatory.

Una caratteristica importante che rende unica la struttura dell'Osservatorio Rubin è il lungo e basso edificio attaccato al pilastro che sostiene la cupola rotante. Questo edificio di 2500 mq ospita tutti i tipi di servizi ausiliari complessi (ad esempio, elettrico, riscaldamento e raffreddamento) necessari per il funzionamento e la manutenzione del telescopio e della telecamera. C'è anche un piano di servizio dedicato, dove vengono immagazzinate le attrezzature speciali e dove possono essere eseguite attività di manutenzione ordinaria. Nell'edificio ausiliario sono installate anche la camera di lavaggio e di alluminatura dello specchio. Le camere sono già state utilizzate per pulire e rivestire gli specchi del telescopio con un sottile strato di materiale riflettente prima che fossero installati. Tale trattamento superficiale verrà ripetutamente rifatto negli anni per mantenere una elevata riflessività dello specchio.

L'edificio di servizio è dotato anche

di una camera bianca dedicata agli interventi sulla fotocamera i cui componenti sono così sensibili che devono essere protetti anche dalle particelle di polvere più fini nell'aria.

È dal 1986 che EIE GROUP opera in Cile, per la realizzazione dei più potenti ed innovativi osservatori astronomici, per conto delle più importanti comunità scientifiche internazionali. Una lunga storia di successi, caratterizzata dalla realizzazione dei sempre più potenti e grandi telescopi del mondo. È proprio vicino a La Serena, meta turistica amata dai cileni per le sue sterminate spiagge di sabbia dorata, dove la ESO (European Southern Observatory) con sede a Garching, vicino a Monaco di Baviera, ha collocato il suo primo sito astronomico di La Silla, un’area osservativa con numerosi telescopi astronomici. È qui che EIE è stata chiamata a realizzare quello che si chiama progetto NTT, il New Technology Telescope che costituisce il primo esempio di “osservatorio sistemico” dove ogni elemento che lo costituisce rappresenta un tassello funzionale del mosaico prestazionale che garantisce al telescopio la sua massima efficienza, la sua capacità di puntare ai confini dell’Universo. Ed è da qui che inizia e si

sviluppa questa lunga storia di EIE in campo astronomico, a rincorrere la realizzazione di telescopi sempre più grandi.

L’Osservatorio Vera Rubin, progettato per studiare specificatamente la materia oscura, che costituisce l'85% del nostro universo ed ancora sconosciuta agli scienziati, rappresenta per EIE l’ultimo osservatorio realizzato in Cile, dal 2014 e che si

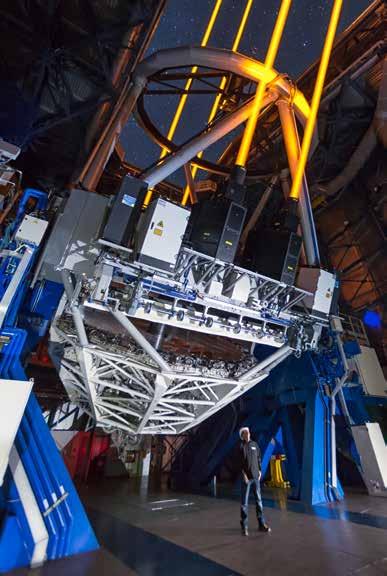

Le stelle guida laser al Very Large Telescope n°4

• i quattro telescopi e i quattro edifici del progetto VLT (Very Large Telescope) installati al Paranal, sempre nel deserto di Atacama, in Cile. Si tratta di un array di 4 telescopi con specchi da 8.2m di diametro ciascuno, che possono operare singolarmente o combinati in modo interferometrico, ottenendo così un’altissima risoluzione e una capacità di ESO

concluderà il prossimo anno. Sono opere realizzate da EIE GROUP, e dai suoi partner:

raccolta fotografica superiore, fino a quattro volte quella di un singolo telescopio. I telescopi sono stati inaugurati nel 1999 e ciascuno ha un nome in lingua mapuche: Antu (il Sole), Kueyen (la Luna), Melipal (la Croce del Sud) e Yepun (Venere). Questa infrastruttura è tra i telescopi ottici più avanzati e potenti al mondo, con capacità che superano persino il telescopio spaziale Hubble in qualità delle immagini. Il progetto VLT ha avuto un costo di circa 500 milioni di dollari ed è gestito dall’ESO (European Southern Observatory), la principale organizzazione astronomica europea. Il sistema serve per una vasta gamma di osservazioni astronomiche, come lo studio delle galassie lontane, la formazione stellare, l’osservazione di esopianeti, e il monitoraggio di fenomeni estremi come bu-

chi neri e lampi gamma. Una recente evoluzione del progetto include l’uso combinato della luce di tutti e quattro i telescopi principali attraverso uno spettrografo chiamato ESPRESSO, che rende il più grande telescopio ottico funzionante per area di raccolta. Questa modalità permette osservazioni molto più dettagliate e precise.

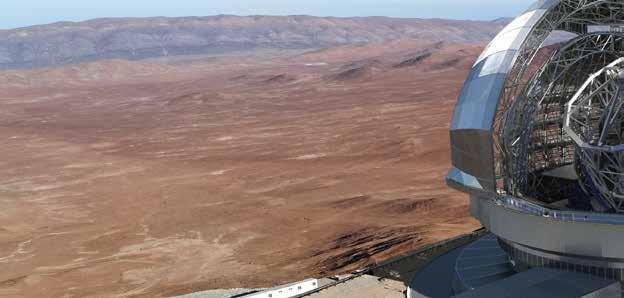

EIE GROUP è stata chiamata sin dal 2007 a studiare per conto dell’organizzazione scientifica ESO la possibilità di realizzare telescopi giganti della classe 40-50m di diametro di specchio primario. Dopo 5 lunghi anni di studi, simulazioni, analisi si è giunti ad una configurazione possibile con uno specchio primario di 39m. È iniziata così la storia di que-

sto enorme telescopio l’Extremely Large Telescope (ELT) il progetto per la costruzione del più grande telescopio ottico al mondo, con uno specchio primario, composto da 798 segmenti esagonali, ora in fase di installazione a Cerro Armazones, nel deserto di Atacama, Cile, a circa 3000 metri di altitudine, una posizione scelta per la sua eccezionale limpidezza atmosferica e assenza di inquinamento luminoso.

EIE ha avuto l’onore di progettare sia il telescopio che il relativo osservatorio. L’ELT utilizza un design innovativo a cinque specchi con ottiche adattive per correggere le distorsioni dell’atmosfera terrestre, garantendo immagini estremamente nitide. Questo telescopio potrà raccogliere fino a 13 volte più luce rispetto agli attuali grandi telescopi e fornire immagini 16 volte più nitide rispetto al telescopio spaziale Hubble.

Il progetto ELT è tecnicamente

complesso e sta procedendo con la costruzione della struttura, compresa la grande cupola rotante che ospiterà il telescopio. Dopo diversi anni di sviluppo, il completamento dell’installazione degli specchi e l’entrata in funzione completa, è prevista per il 2029-2031. L’ELT permetterà di esplorare temi di grande attualità astronomica come lo studio di esopianeti, buchi neri, materia oscura e le origini dell’universo.

Un’altra opera gigantesca, realizzata anche da EIE GROUP è quella del progetto del radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/ submillimeter Array) che è il più grande interferometro astronomico situato nel deserto di Atacama, in Cile, a circa 5.000 metri di altitudine. È costituito da un array di 66 radiotelescopi di precisione, di cui 50 antenne principali da 12 metri di diametro e 16 antenne più piccole (4 da 12 metri e 12 da 7 metri) che formano un array compatto chiamato Atacama Compact Array (ACA). EIE GROUP ha avuto l’opportunità di inventare, progettare e realizzare una delle sue più belle opere in campo astronomico realizzando il primo prototipo di radio antenna e la serie delle 25 europee, per conto di ESO, in partnership con altre due realtà industriali francesi e tedesche.

ALMA osserva le onde elettromagnetiche nelle lunghezze d’onda millimetriche e sub-millimetriche, permettendo di studiare fenomeni come la nascita delle stelle nell’universo primordiale e la formazione di stelle e pianeti nel nostro universo locale. Le antenne possono essere spostate su distanze variabili da 150 metri fino a 16 km per ottenere varie risoluzioni spaziali, con uno “zoom” potente simile a quello del Very Large Array negli Stati Uniti.

È il progetto astronomico a terra più costoso e sofisticato mai realizzato (circa 1,4 miliardi di dollari), frutto di una collaborazione internazionale tra Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Cile. Inaugurato ufficialmente nel 2013, ALMA è oggi uno degli strumenti più sensibili al mondo per l’osservazione a queste lunghezze d’onda, con risoluzione angolare di 10 milliarcosecondi e capacità di imaging molto superiori rispetto a radiotelescopi precedenti.

Le applicazioni scientifiche di ALMA includono l’osservazione dettagliata di dischi protoplanetari, studi sulle comete, la formazione stellare, e la struttura delle galassie vicine e lontane.

EIE GROUP si è cimentata anche

nella astronomia gamma realizzando sia il primo prototipo che il primo esemplare serie dei telescopi per il progetto ASTRI (Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana). Un progetto bandiera italiano finanziato dal MIUR e guidato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) nell’ambito del programma internazionale CTA (Cherenkov Telescope Array), finalizzato alla costruzione di un osservatorio per l’astronomia dei raggi gamma da terra. ASTRI si concentra sulla progettazione e costruzione di telescopi di piccola taglia (SST - Small Size Telescope) per l’osservatorio CTA. Il primo risultato è stato il telescopio prototipale ASTRI SST-2M, installato a Serra La Nave (Catania), che ha adottato una configurazione ottica innovativa Schwarzschild-Couder, con doppio specchio, che consente immagini più compatte e l’utilizzo di rivelatori più piccoli e leggeri. Questo telescopio prototipale è stato validato con osservazioni di sorgenti gamma astrofisiche. Attualmente, INAF è impegnata nella realizzazione di una serie di 9 telescopi precursori (“pathfinder”) basati sull’ottimizzazione del prototipo ASTRI, destinati a test e implementazione nell’emisfero sud, parte integrante della rete CTA. EIE GROUP, come partner tecnologico, ha contribuito alla progettazione e realizzazione del primo telescopio e della prima

Camera Cherenkov dell’Array di telescopi ASTRI, assicurando il successo di questa importante opera scientifica.

Recentemente EIE GROUP ha deciso di investire anche nei settori dello Spazio e della Difesa creando al suo interno una nuova Divisione per le attività spaziali per il supporto e l’ingegneria a servizio dei seguenti principali Programmi Spaziali. EIE fornisce soluzioni di ingegneria avanzata, progettazione e realizzazione di:

• Equipaggiamenti di supporto a terra (Ground Support Equipment, GSE) ottici, meccanici e termici per testare prototipi e hardware destinati allo spazio.

• Sistemi opto-meccanici per l’esplorazione del Sistema Solare e l’osservazione della Terra.

• Servizi ingegneristici che spaziano dalla modellazione ottica e meccanica alla simulazione numerica di processi fisici complessi e alla prototipazione di strumentazione avanzata per missioni spaziali.

Sono esempi di programmi: sviluppo di strumenti GSE per le missioni BepiColombo (ESA) e Solar Orbiter (ESA/NASA).

Con il boom della cosiddetta Space Economy, EIE ha ulteriormente ampliato le sue attività nei seguenti ambiti: progettazione e realizzazione di infrastrutture per l’osservazione terrestre e per i sistemi innovativi per il monitoraggio di detriti orbitali e piattaforme di lancio dei futuri spazioporti europei. EIE partecipa allo sviluppo di habitat lunari e marziani, con particolare attenzione all’uso di materiali innovativi e di strutture modulari

CTA/ASTRI - il primo prototipo di telescopio per raggi gamma

sostenibili, guardando alla futura colonizzazione dello spazio.

EIE è membro attivo di alleanze e associazioni internazionali come la Global Spaceport Alliance e l’AIPAS (Association of Enterprises for Space Activities).

EIE GROUP collabora con l’ESA (European Space Agency) per progetti come Flyeye, un sistema di telescopi per lo Space Surveillance & Tracking, ovvero la sorveglianza spaziale e il tracciamento degli oggetti in orbita. La cupola è stata

studiata per ospitare un telescopio di medie dimensioni, dotato di una montatura equatoriale di rapido puntamento, caratteristica indispensabile per le operazioni di “sky survey” rapido e automatizzato. L’osservatorio comprenderebbe servizi operativi a supporto, vie di accesso e sistemi tecnici per il controllo remoto e la raccolta dei dati, così da limitare la presenza umana continua sulla cima della montagna che ospiterà il telescopio. In attesa dell’osservatorio montano, EIE ha realizzato presso la sede dell’ASI di Matera una struttura provvisoria per alloggiare il telescopio.

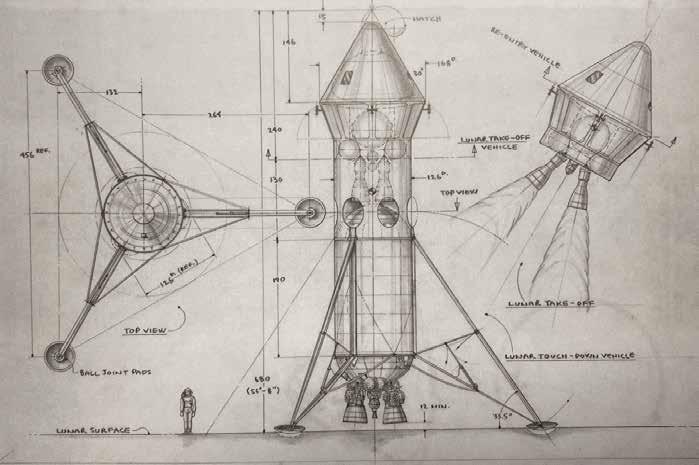

Tra le attività in ambito spaziale sulle quali EIE GROUP sta ponendo particolare interesse vi sono le applicazioni per il vivere extra-terrestre. I nuovi habitat lunari e marziani sono progettati per ospitare e supportare la vita umana in ambienti estremi e ostili, come la superficie della Luna e di Marte. Di seguito una serie di esempi attraverso i quali i nostri tecnici, ingegneri e fisici stanno verificando l’attivazione di progetti autonomi: Habitat lunari:

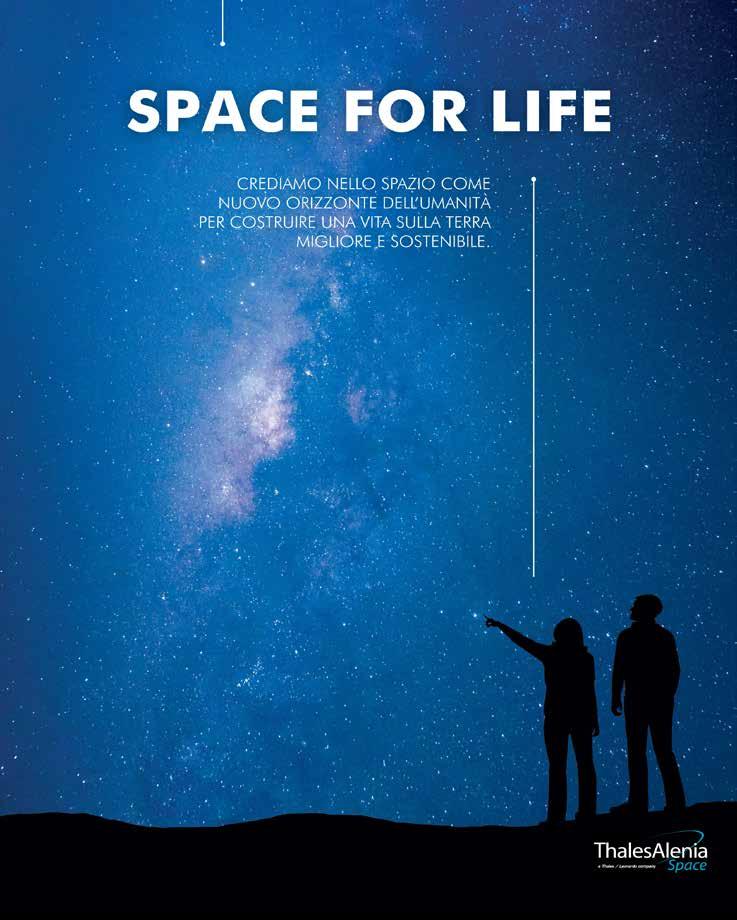

• Il Multi-Purpose Habitation

Module (MPH) è un modulo abitativo multifunzionale permanente sulla superficie lunare, sviluppato da Thales Alenia Space in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell’ambito del programma Artemis della NASA. È progettato per essere lanciato nel 2033 e sarà il primo habitat umano permanente sulla Luna. Le sue dimensioni sono circa 3 metri di diametro per 6 di lunghezza, simile a un container, e potrà ospitare due astronauti per missioni di durata da 7 a 30 giorni, con la possibilità di operare anche in modalità automatica senza equipaggio umano a bordo. Il modulo offrirà un ambiente sicuro, confortevole e multifunzionale, con spazi simili a quelli terrestri (con pavimento e possibilità di camminare, sedersi e dormire in posizione orizzontale), comprensivi di un bagno e aree per esperimenti scientifici e manutenzione. Sarà inoltre capace di spostarsi autonomamente sulla superficie lunare e sarà operativo per circa dieci anni, supportando sia le missioni con equipaggio che quelle robotiche. L’MPH rappresenta una svolta per la

presenza umana sostenibile sulla Luna e un passo intermedio verso l’esplorazione umana di Marte.

• Altre proposte di habitat lunari includono il progetto Lunar Lantern statunitense, che prevede l’uso di materiali locali (regolite lunare) e tecnologie di stampa 3D robotizzata per costruire strutture protettive, con doppi gusci e sistemi di schermatura contro temperature estreme e radiazioni. Esiste anche il progetto europeo Moon Village, un habitat semi-gonfiabile e completamente operativo, che evidenzia la crescente integrazione tra architettura spaziale e tecnologia di costruzione automatizzata.

Habitat marziani:

• Per Marte, le sfide sono simili ma amplificate dalla maggiore distanza e condizioni ambientali più severe. Si prevede l’uso intensivo della regolite marziana (il suolo locale) per costruire habitat tramite stampanti 3D, creando strutture resistenti in situ, riducendo la necessità di trasportare materiali dalla Terra. Questi

habitat dovranno assicurare un sistema di supporto vitale a circuito chiuso, inclusa la coltivazione di piante che trasformino CO2 in ossigeno e cibo tramite fotosintesi, ispirandosi a progetti ESA come MELiSSA. Gli habitat marziani saranno quindi fortemente tecnologici e autosufficienti, concepiti come vere e proprie biosfere capaci di sostenere la vita umana per lunghi periodi.

Sono in corso anche studi per la mobilità sui pianeti extraterrestri quali rover, piccoli velivoli/elicotteri.

EIE GROUP, nell'ambito di un consorzio composto da INAF in primis, e da altre aziende italiane, è impegnata nella realizzazione delle parti più critiche del progetto impiantistico VERT-X per la missione ATHENA.

ATHENA sarà un potente osservatorio a raggi X per tutti i campi dell'astrofisica. L'ambizione della missione sarà quella di studiare i componenti barionici caldi dell'U-

niverso, dai buchi neri supermassicci (SMBH) nell'Universo primordiale agli ammassi di galassie e alle loro grandi strutture. Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso il più grande specchio a raggi X mai costruito che focalizzerà fotoni 0,2-12,0 keV su due strumenti all'avanguardia per la spettroscopia ad alta risoluzione spazialmente risolta (X-Ray Integral Field Unit, X-IFU) e per l'imaging a largo campo e la spettroscopia a bassa risoluzione (Wide Field Imager, X-IFU) e l'imaging a largo campo e la spettroscopia a bassa risoluzione (Wide Field Imager, X-Field Imager, Campo a raggi X, WFI).

Lo specchio sarà costruito utilizzando la tecnologia ESA Silicon Pore Optics (SPO) che fornisce un'ampia area effettiva con un'eccellente risoluzione angolare. Le procedure di test e integrazione dei moduli a specchio singolo (MM) sono già ben consolidate. Le misurazioni a raggi X saranno effettuate utilizzando fasci di matita monocromatici al sincrotrone BESSY e, quindi, in modalità di piena illuminazione, utilizzando la struttura di prova BEATRIX. L'integrazione MM nel gruppo specchio (MA) sarà effettuata utilizzando un grande fascio UV collimato, con una struttu-

ra verticale da implementare.

La verifica e la taratura dell'intera AIC è particolarmente impegnativa e sono allo studio diverse opzioni. Infatti, la raccomandazione dell'ATHENA Telescope Working Group (TWG) è che la fonte per la verifica e la calibrazione della malattia di Alzheimer dovrebbe essere situata a una distanza minima di 300 m con un obiettivo di 800 m. Poiché il tubo più lungo d'Europa è l'MPE Panter Lab, questo può essere realizzato solo in una nuova struttura a raggi X a lungo raggio o con un aggiornamento significativo della struttura a raggi X e criogenica (XRCF) della NASA.

Per ovviare a questo problema, abbiamo proposto all'ESA il concetto di una struttura innovativa. Questo concetto si basa su un fascio parallelo di raggi X prodotto da una sorgente puntiforme, situata nel fuoco di un collimatore di raggi X privo di errori. Questo concetto non è nuovo ed è già in fase di costruzione per BEATRIX. Poiché, per ovvie ragioni costruttive, la larghezza del fascio deve essere molto più piccola di quella dello specchio ATHENA, si pensa che il sistema sorgente-collimatore, che produce il fascio, sia mosso da un meccanismo di scan-

sione raster che copre tutte le ottiche da calibrare. Ciò si traduce nella progettazione di un sistema di calibrazione molto più piccolo del tradizionale tubo lungo.

Oltre alla ridotta quantità di risorse in gioco, ci sono anche altri evidenti benefici generati dalla compattezza di questo concetto. In primo luogo, consente una geometria verticale che semplifica notevolmente il supporto dello specchio e riduce a zero il degrado delle PSF dovuto alla gravità laterale (perpendicolare all'asse ottico). Ciò consentirebbe anche di ospitare l'AG integrato con la SIM per eseguire la campagna di calibrazione end-to-end, anche se, al momento, ciò non è previsto nel programma di sviluppo del progetto ATHENA. Pertanto, grazie al design compatto, la posizione della struttura può essere scelta in modo flessibile e in base alle esigenze del progetto. Inoltre, mentre il meccanismo di scansione raster introduce una scala temporale per le operazioni di calibrazione (~1 ora), consente di caratterizzare il contributo dei singoli moduli alle prestazioni complessive dello specchio. Il progetto della struttura del VERT-X si compone di diverse parti: la sorgente, il collimatore, il meccanismo di scansione raster, la

metrologia, il supporto dello specchio ATHENA, il rivelatore con il suo sistema di posizionamento, il tutto racchiuso in una camera a vuoto.

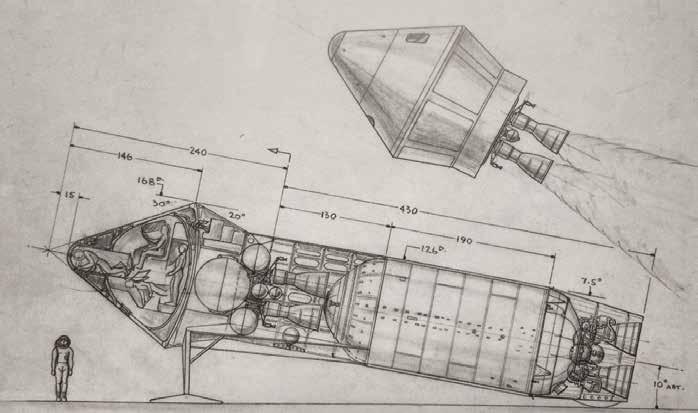

EIE GROUP, forte della sua importante esperienza nelle infrastrutture a servizio dei telescopi, sta ora specializzandosi nella progettazione e realizzazione degli spazioporti, un orizzonte prossimo nel dominio dello spazio.

Si tratta di infrastrutture specializzate, simili ad aeroporti, ma destinate a supportare il lancio, il rientro e le operazioni a terra di veicoli spaziali suborbitali, come navette e spazioplani. Questi siti dispongono di edifici, installazioni, impianti e apparati specifici per gestire tutte le fasi operative di un volo suborbitale, inclusi controlli di sicurezza, preparazione del veicolo, monitoraggio e comunicazioni in volo. Attualmente è impegnata nella progettazione e realizzazione di piattaforme di lancio dedicate ai decolli dei razzi o veicoli spaziali e che sono parte integrante degli spazioporti. La loro costruzione prevede componenti chiave come:

• Una struttura di servizio che permette l’accesso al veicolo per ispezioni e ingresso dell’equipaggio.

• Una struttura di aggancio che collega il veicolo ai sistemi di rifornimento di propellente, gas, energia e comunicazioni.

• Sistemi per deviare le fiamme e il calore intense generate dai motori al lancio.

• In alcune rampe, sistemi di soppressione acustica per proteggere i veicoli dalle onde sonore forti durante il decollo.

• Supporti stabili con bulloni esplosivi che tengono il razzo fermo durante l’accensione motori e si staccano al momento del lancio.

Queste infrastrutture richiedono ingenti investimenti e complessa ingegneria per garantire affidabilità e sicurezza nei lanci.

attività illecite e dannose.

Di Fabrizio Beria

L’intelligenza artificiale (IA) ha vissuto un’evoluzione rapida e articolata negli ultimi anni, progressivamente arricchendo ambiti applicativi e consolidando metodologie che, fino a qualche anno fa, erano confinate alla ricerca accademica. Dall’apprendimento supervisionato e non supervisionato fino alle architetture di deep learning, l’IA ha dimostrato la propria efficacia nel riconoscimento di pattern, nell’analisi predittiva e nella generazione di contenuti.

Tuttavia, l’estrema potenza di queste tecnologie porta con sé rischi significativi: in mani malevole, hacker e produttori di deepfake possono sfruttare sistemi di IA per

È pertanto cruciale fare il punto sullo stato dell’arte odierno, riconoscere le principali minacce e identificare le contromisure tecnologiche, organizzative e normative necessarie.

Come spesso abbiamo fatto in questa rubrica, abbiamo chiesto un’analisi direttamente alla nostra AI di riferimento, ChatGPT che ci ha risposto utilizzando la versione OpenAI o4-mini.

1.1 Evoluzione degli algoritmi

Negli ultimi cinque anni, l’IA si è spostata da modelli relativamente leggeri a reti neurali profonde con miliardi di parametri. Architetture come Transformer, introdotte nel 2017, hanno rivoluzionato l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) grazie a meccanismi di self-attention che consentono di cogliere relazioni a lungo raggio tra paro-

le. Modelli come GPT-4, PaLM e BERT hanno stabilito nuovi record in compiti di traduzione, estrazione di informazioni e generazione testuale intelligibile a livello umano.

1.2 Applicazioni principali

• NLP e chatbot: assistenti virtuali capaci di gestire dialoghi complessi in linguaggio naturale.

• Visione artificiale: riconoscimento facciale, analisi di immagini mediche e sorveglianza.

• Analisi predittiva: modelli di forecasting per finanza, manutenzione predittiva in ambito industriale.

• Generazione di contenuti: sistemi di image-to-text, video synthesis e musical AI.

1.3 Infrastrutture e democratizzazione

L’accesso a potenti GPU e TPU, unito a piattaforme cloud (AWS, GCP, Azure), ha reso possibile l’addestramento di grandi modelli anche per PMI e startup. Framework open source come TensorFlow e PyTorch hanno abbassato barriere di ingresso, alimentando un ecosistema vivace di librerie e tool.

Pericoli dell’uso distorto dell’IA

2.1 Deepfake e disinformazione

I deepfake rappresentano la minaccia più percepita dal grande pubblico. Attraverso GAN (Generative Adversarial Networks), è possibile generare video e audio falsi estremamente realistici. Tali contenuti possono essere utilizzati per:

• Campagne di disinformazione politica.

• Ricatti e frodi tramite scenari simulati di personalità note.

• Manipolazione dell’opinione pubblica sui social media.

2.2 Hackeraggio basato su IA

Gli hacker utilizzano tecniche di IA per automatizzare attacchi avanzati:

• Phishing generativo: email e messaggi altamente personalizzati basati su profili social.

• Fuzzing intelligenti: ricerca automatica di vulnerabilità nei software.

• Brute-force ottimizzato: utilizzo di modelli predittivi per restringere lo spazio di password.

2.3 Minacce alla privacy e all’identità

Il riconoscimento facciale e il tracciamento comportamentale, se combinati con database pubblici e privati, permettono profilazioni dettagliate, mettendo a rischio anonimato e diritti fondamentali.

3 Contromisure tecnologiche

3.1 Rilevazione dei deepfake

• Watermarking intenzionale: inserire segnature digitali nei contenuti generati.

• Modelli di rilevazione forense: Reti neurali addestrate a distinguere artefatti tipici dei deepfake.

3.2 Difese contro attacchi basati su IA

• Sistemi di Intrusion Detection (IDS) con modelli di anomaly detection per identificare comportamenti anomali.

• Robust training e adversarial training: addestrare i modelli a resistere a perturbazioni avversariali.

• Autenticazione multifattoriale e basata su

hardware (TPM, Secure Enclave).

3.3 Privacy e sicurezza dei dati

• Differential privacy: aggiungere rumore calibrato ai dataset per proteggere i dati sensibili.

• Federated learning: addestramento distribuito che mantiene i dati sul dispositivo dell’utente.

• Contromisure organizzative e normative

4 Contromisure organizzative e normative

4.1 Policy aziendali e governance dell’IA

• Creazione di comitati etici interni per la valutazione dei progetti IA.

• Standard ISO e linee guida (ad esempio ISO/IEC JTC 1/SC 42) per gestione e valutazione del rischio.

4.2 Normative in evoluzione

• Regolamento UE sull’IA: classificazione dei sistemi IA in base al rischio (alto, medio, basso) e requisiti di trasparenza.

• Leggi su deepfake: proposte di legge per sanzionare la

produzione e diffusione di contenuti contraffatti.

Tutto interessante e chiaro ma si sente ancora la mancanza di un ulteriore spunto di riflessione sia per descrivere lo stato dell’arte in tema di AI e potenziali pericoli: la possibilità ormai alla portata di tutti, di poter installare un sistema di AI in locale sul proprio computer a poter poi agire in modo “totalmente” anonimo e senza filtri (almeno per i più smanettoni).

Abbiamo quindi chiesto a ChatGPT di analizzare questa tipologia di utilizzo e descriverne le insidie.

Utilizzare un sistema di Ai in locale sul proprio computer

1. Proprietà e controllo dei dati sensibili

Installare e gestire internamente un modello IA significa disporre di capacità avanzate di elaborazione sui dati, ma anche di responsabilità critica. Un utente malintenzionato può sfruttare il modello per:

• Estrazione di informazioni riservate: attraverso tecniche di “prompt injection” o di reverse engineering del modello, si possono carpire dati

sensibili presenti nei prompt o nel training set locale.

• Esfiltrazione automatizzata: script malevoli possono orchestrare volumi massivi di query per sondare il comportamento del modello e raccogliere in output informazioni aziendali o personali.

2. Creazione e diffusione di deepfake

I modelli di generazione audio/ video open source (ad esempio, Stable Diffusion o modelli TTS avanzati) consentono di produrre video realistici o voci sintetiche di personaggi pubblici e privati, aumentando il rischio di:

• Disinformazione mirata: video falsi veicolati sui social media possono manipolare opinioni pubbliche o influenzare processi elettorali.

• Estorsione e ricatti: deepfake espliciti utilizzati per minacciare vittime o diffondere contenuti compromettenti.

3. Automazione di attacchi informatici

Un AI locale potente e personalizzabile dà a un hacker la possibilità di:

• Phishing su larga scala: generazione di e-mail o messaggi estremamente credibili, ottimizzati per target specifici, con linguaggio naturale e toni personalizzati.

• Analisi di vulnerabilità automatica: integrazione con tool di scansione per produrre report più rapidi e suggerimenti di exploit, riducendo i tempi di scoperta delle falle.

4. Evasione dei controlli di sicurezza

Le implementazioni open source spesso mancano dei rigidi “safeguard” presenti nei servizi cloud proprietari:

• Filtri di contenuto aggirabili: senza meccanismi centralizzati di aggiornamento, un aggressore può modificare direttamente il codice per rimuovere vincoli etici o di policy.

• Assenza di monitoraggio e logging centralizzato: rende più difficile rilevare attività sospette, soprattutto in ambienti distribuiti o

offline.

5. Proliferazione e diffusione non autorizzata

Il rilascio su GitHub o altre piattaforme di codice aperto favorisce la replicazione e la modifica dei modelli:

• Fork incontrollati: ogni clone può evolvere con nuove funzionalità malevole, moltiplicando le varianti di minaccia.

• Distribuzione via peerto-peer: strumenti di condivisione decentralizzata permettono di scambiare rapidamente intere reti neurali e set di dati addestrati per fini illeciti.

Senza entrare adesso nel dettaglio di come poter installare un sistema di AI sul proprio computer domestico o di lavoro, magari ne tratteremo in dettaglio prossimamente, quello che segue è un elenco di tecnologia hardware e software necessari allo scopo per darvi l’idea di quando sia accessibile già oggi crearsi AI personal System (sia online che offline).

Hardware

• Processore (CPU):

• Minimo: quad-core moder-

no (es. Intel i5/Ryzen 5)

• Consigliato: 6–8 core per prestazioni migliori

• Scheda video (GPU):

• Necessaria per modelli di grandi dimensioni

• NVIDIA con supporto CUDA (VRAM ≥ 8 GB; ideale ≥ 12 GB)

• Memoria RAM:

• Minimo: 8 GB

• Consigliato: ≥ 16 GB

• Spazio su disco:

• 10–20 GB per pesi modelli e dipendenze (SSD preferibile)

• Sistema di raffreddamento:

• Ventole o dissipatori adeguati per carichi prolungati

Software

• Sistema operativo:

• Linux (Ubuntu, Fedora) o Windows 10/11

• Ambiente Python:

• Python 3.8+

• Virtualenv/venv o Conda per isolare le dipendenze

• Librerie ML/DL:

• PyTorch (con supporto CUDA, se GPU)

• Transformers (Hugging Face)

• (Opzionale) TensorFlow, bitsandbytes per quantizzazione

• Driver e tool GPU (se applicabile):

• NVIDIA Driver + CUDA Toolkit (versione compatibile con PyTorch)

• cuDNN

• Strumenti aggiuntivi:

• Git (per clonare repository)

• Docker (per containerizzazione e isolamento)

• wget/curl (per scaricare modelli e dati)

Non scoraggiatevi se leggendo questa lista finale non riuscite a comprendere alcuni nome di tecnologia HW e SW, sappiate sempre che man mano che andremo avanti, con balzi da leone, questi metodi e possibilità saranno sempre più alla portata di tutti e integrati per default nei device personali quotidiani.

Colloquio avvenuto il 06 luglio 2025

Da oltre 40 anni crediamo nell’intelligenza. E negli ultimi 15 anni abbiamo investito nella progettazione di piattaforme di interpretazione di flussi di dati sempre più complessi da cui trarre stimoli e segnali per cercare di comprendere il presente e anticipare il futuro per i nostri clienti.

Ma abbiamo continuato a ritenere fondamentale l’istinto, il pensiero laterale e qualche volta la visionarietà dell’umano intelletto.

Per questo crediamo fermamente nella IA. L’Intelligenza Animale.

grupporoncaglia.it

L’agricoltura è una impresa circolare e autarchica

Nei pressi di Castel del Monte, alle pendici dell’Altopiano delle Murge, sorge l’azienda agricola di Giancarlo Ceci. Nel 1988, Giancarlo Ceci, memore della tradizione agronomica dei suoi avi, sotto il marchio Agrinatura, converte l’intera attività produttiva al metodo di coltivazione dapprima biologico e, successivamente biodinamico. Il fine ultimo è quello di rispettare e rappresentare la natura, in modo tale da garantire la massima qualità dei prodotti agricoli, a partire dal vino. Lo abbiamo incontrato.

Cosa l’ha spinta a questa scelta?

Avvenne nell’anno in cui mi sono laureato come enologo all’Università di Bologna, una volta tornato a casa, all’azienda di mio padre, un’azienda che allora era in uno stato di semi abbandono, perché non aveva intenzione di fare miglioramenti fondiari negli anni 80.

Era sfiduciato dall'aumento dei costi, dall'arrivo della globalizzazione e quindi aveva fermato tutte le attività. Fu molto contento che io, al contrario, fossi molto stimolato, amavo ed amo la natura, fin da piccoli e viverla quotidiamente, come avevo vissuto sempre l’azienda. Il paradosso è stato aver intrapreso la strada del biologico pur avendo imparato esattamente il contrario. Perché all'università ho imparato chiaramente a spingere le produzioni

in tutti i modi possibili. Il perché della scelta sta proprio in quell'infanzia vissuta in azienda che mi ha formato in un legame con la natura particolarissimo, che mi porta avanti per tutta la vita.

Qui abbiamo un bosco di 100 ettari in azienda, proprio nella casa familiare che confina con tutta l'attività produttiva. E io lì dentro mi perdevo, era il mio parco giochi, diciamo. Ho vissuto delle esperienze molto forti che mi hanno fatto scegliere la strada del biologico perché quella per me era la strada di una ricerca, di un lavoro in armonia con la natura che potesse portare fuori al massimo la qualità del prodotto, piuttosto che l’azienda.

L'azienda di suo padre già produceva

le diversità di prodotti che attualmente produce lei, cioè dal pomodoro al vino, o lei ha introdotto alcuni elementi?

No, mio padre produceva, come anche i suoi predecessori, olive che trasformavano anche in olio avendo degli stabilimenti di trasformazione. Ma non hanno mai messo in bottiglia il prodotto. Hanno sempre venduto, lo stesso dicasi per il vino. E poi sono venuti i cereali.

Gli ortaggi sono stati una mia iniziativa, come il pomodoro, anche gli ortaggi invernali. Mi piace molto coltivare gli ortaggi in virtù del fatto che hanno una loro dinamicità completamente diversa da quella del vino o dell'olio. Non sono paragonabili ovviamente, sono due cose completamente diverse, sono due modi diversi di vivere la natura, mi affascinano tutte e due e le ho percorsi tutte e due. Io ho voluto un’azienda che fosse equilibrata anche dal punto di vista delle quantità delle varie produzioni, perché sinergiche tra loro e chiudere il ciclo all'interno dell'azienda stessa. Ne è motivo l’allevamento di bestiame, perché anch’esso interviene nella circolarità produttiva

. Lei ha costruito un sistema di circolarità che è tra gli aspetti che mi ha colpito di più: si parla sia di economia circolare ma anche di processi biologici e naturali circolari, le hanno riconosciuto la carbon neutrality, che è il fatto di riuscire a compensare la produzione di CO2 che l’azienda im-

mette nell'ambiente durante la produzione. Ha voluto un impianto fotovoltaico che le permettesse di ridurre il consumo di energia assicurandosi il più possibile che fosse rinnovabile. Considera tutto questo più biologico o biodinamico?

Fa parte dell'idea di circolarità del biodinamico più che del biologico perché si riferisce ad una filosofia di produzione che prevede l'utilizzo di tutte le risorse aziendali all'interno dell'azienda stessa. I nostri impianti alimentano tutti gli usi energetici dell'azienda.

Adesso poi con la nuova tecnologia dello stoccaggio dell'energia riusciremo a essere completamente, entro i prossimi due anni, autonomi. Eviteremo prelevare energia durante la notte dalla rete esterna, perché potremmo usare le batterie, accumulando durante il giorno l’energia prodotta in eccesso e questo sarà un ulteriore grande risultato.

Sarete totalmente autosufficienti a quel punto?

Sì, anche nell'irrigazione, che è peraltro cosa molto equilibrata. Anche le sostanze organiche di scarto della nostra azienda vengono tutte riutilizzate e valorizzate all'interno dell'azienda stessa.

E questa è una parte della filosofia biodinamica?

Esatto, sì. Faccio un esempio. Produ-

ciamo un gran quantitativo di verdure che vengono lavorate e preparate per il consumatore finale, quindi in unità da un chilo, o mezzo chilo all'interno delle casse. Tutti gli scarti vegetali, che sono il 30 al 40% del peso della verdura raccolta, sono impiegati per alimentazione degli animali stessi. L'eccesso, perché sono di più ovviamente, viene utilizzato per fare concime con in aggiunta le vinacce dell'uva, i raspi dell'uva o anche i pomodori di scarto durante la lavorazione del pomodoro. Viene tutto aggiunto a una base importante che è il letame del bovino e dato che non è sufficiente il letame delle nostre vacche, abbiamo un accordo con un altro allevamento bio da cui prendiamo altro letame. Ad oggi siamo quasi autosufficienti dal punto di vista del concime e della concimazione, arriviamo all'80% del nostro fabbisogno fatto in azienda. Questo fa parte del concetto di circolarità dell'azienda.

Dei vostri vini ho assaggiato sia la linea “standard” che la linea biodinamica, che niente ha a che fare con una cultura biodinamica per la quale il vino si fa da se. Ho avuto l'impressione che la frase “si fa presto a dire biodinamico” sia ben collegabile alla sua filosofia, perché lei ha la filosofia di fondo, ma poi fa un lavoro che prevede investimenti importanti. Perché i prodotti non hanno niente a che fare con “fare tutto da solo”.

No, no, gli investimenti sono importantissimi perché io ho sempre avuto

l'idea di fare tutto ciò che è in armonia con la natura e seguire la natura in assoluto, perché sono convinto che la qualità del prodotto sta proprio così com'è nel campo. So bene che la qualità sta lì e non sta nei processi di trasformazione e di manipolazione del prodotto. Per fare la qualità bisogna preservare tutte le qualità durante la trasformazione e per fare questo servono delle attrezzature molto importanti e serve anche una conoscenza di dove sta il pericolo di perdere la qualità della materia prima. Nel caso del vino, il freddo, le contaminazioni con l'ossigeno, e quindi tutte le attrezzature che ho impostato sono state volte a preservare questa materia prima. Ma nel caso del vino è stato fondamentale per me, grazie a Luca Maroni, l'incontro con Lorenzo Nandi alla fine degli anni 90, quando ebbi l'idea di aggiungere, all'olio e agli ortaggi, anche il vino. Luca Maroni si disse interessato dal mio progetto perché chiaramente gli parlavo di naturale, di biologico e biodinamico.

E lui mi disse che dovevo conoscere un enologo che avesse la mia stessa filosofia e mi presentò Lorenzo Nandi. E lì fu una grandissima fortuna per me, perché se non avessi incontrato lui non sarebbe stato possibile impostare, fino dall'inizio, una cantina che è ancora pienamente operativa, che è una cantina moderna, controllata nelle sue temperature in automatico da un computer, che ha una serie di serbatoi tantissimi, piccoli, bassi e larghi, che ci consentono di dividere le varie partite, ma ci consentono

di controllare in maniera perfetta le temperature, non solo, ma anche le saturazioni e tutto ciò che serve per arrivare a fare un prodotto di qualità, che non abbia difetti, e questo per me è fondamentale in tutte le filiere di produzione che io porto avanti, e per questo servono molti investimenti. E questa è una grande qualità.

Sono un amante del pomodoro, voi fate il pomodoro, dalla coltivazione al prodotto finale?

Se lei adesso viene in azienda, troverà circa 40 ettari di oliveti consociati con il pomodoro. Sono filari larghissimi, 12 metri fra un albero e l'altro, all'interno dei quali abbiamo tre filari di pomodoro. C’è poi il magazzino di trasformazione all'interno dell'azienda, dove c'è la cantina, dove c'è l'oleificio e quindi tutta la trasformazione avviene a brevissima distanza: raccolto e trasformato velocemente. Anche qui non aggiungiamo nulla. L’acido citrico per esempio non è aggiunto alle nostre salse, ai nostri sughi. La lavorazione va da fine luglio fino più o meno a ottobre. È stato un investimento importante perché sono catene di lavorazione che hanno una tecnologia di uso di basse temperature: la nostra passata di pomodoro la produciamo in pentole che abbassano la pressione atmosferica, in pressione negativa, quindi abbassano il punto di ebollizione dell'acqua. Da 100 gradi lo abbassiamo a 60 gradi, quindi la concentrazione, l'evaporazione dell'acqua del pomodoro avviene a bassa temperatura e questo consente

di mantenere tutte le qualità organolettiche del pomodoro e la qualità anche del contenuto di antiossidanti all'interno del pomodoro. In sostanza è come se noi mettessimo in bottiglia un pomodoro fresco che però ha subito tutti i trattamenti termici di trasformazione per la conservazione. Sul nostro processo di trasformazione è stato anche avviato e concluso un processo di brevetto in collaborazione con l'Università di Foggia, che ha studiato i contenuti di questo processo rispetto ad'altri, ed è stato ottenuto un brevetto nazionale ed europeo.

Dovrò sicuramente provarla, è una domanda. Visti gli investimenti che lei ha fatto in azienda, i conti tengono?

I conti tengono. Per quanto riguarda il vino, i nostri clienti sono per l'80% sempre esteri, svizzeri e tedeschi soprattutto, ma anche austriaci, olandesi, inglesi, che valorizzano bene questa produzione, nel senso che consentono di vendere il prodotto a un prezzo remunerativo, anche se la globalizzazione si sente anche in quella nicchia di mercato che noi andiamo a coprire. La crisi si sente, però devo dire che possiamo dirci soddi-

sfatti, il nostro concetto è sempre stato quello un po' slow food, anche per quanto riguarda il vino. Infatti in slow wine siamo molto riconosciuti, anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Ce ne sono tanti di vini molto costosi, che però secondo me non hanno una giustificazione intrinseca del prodotto del costo, sono costi relativi al marketing, questo accade anche nella moda, e certe volte un pezzo di stoffa costa 1000 euro e ne vale 10.

Mi auguro sempre che si diffonda sempre più la cultura del sapere, del conoscere, di tutto ciò che noi mangiamo in generale, perché questo porterà sicuramente il consumatore a scegliere bene. Questo è un tema molto importante in quella frenesia esistenziale che non ci fa fermare a riflettere. Auguro che questo migliori nel tempo.

Non hai tempo per leggerlo?

Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza

Tra Nettuno e Anzio c’è di mezzo il Cacchione. Può sembrare una battuta ma è una realtà. Il Cacchione è un vitigno biotipo del Bellone, che troviamo diffuso in tutto il territorio laziale e in particolare nella zona dei Castelli Romani. Ma il Cacchione ha un elemento che lo contraddistingue e lo riconduce ad una zona circoscritta della Regione Lazio, il litorale tra Nettuno e Anzio.

Il Cacchione infatti, come spiega Roberto De Saverio, sommelier FISAR, che ci sta facendo da cicerone in questo excursus nel litorale sud della regione, rappresenta un vitigno storico, già citato da Plinio il Vecchio su Naturalis Historia e che grazie al territorio dove è stato

coltivato ha potuto resistere all’aggressione della filossera e quindi potersi fregiare del “titolo” a “piede franco”, senza cioè l’innesto sulla talea di una vite americana.

L’importanza di questa qualità qualche anno addietro aveva mosso la Cantina Bacco e la cantina Divina Provvidenza a promuovere la DOVI, la Denominazione di Origine Vitigni Italici, che fu presentata nel 2022 al Nettuno Wine Festival e che ricomprendeva diversi vitigni sparsi in tutta Italia che potevano pregiarsi di quella peculiarità, il piede franco. Dalla valle d’Aosta alla Sicilia. E se il Bellone trova la sua esistenza e vigoria nella grande caldara rappresentata dal lago di Albano e da

tutta l’area dei Castelli Romani, il Cacchione gode del terreno sabbioso del litorale di Anzio e Nettuno e di un clima che vede brezza marina e scarsa escursione termica.

E che Anzio rappresenti un territorio importante per le sue peculiarità in vigna lo dimostra la scelta di una cantina come casale del Giglio che ha fatto del rilancio della viticoltura del basso Lazio un elemento qualificante del suo percorso imprenditoriale. Casale del Giglio a questa realtà ha dedicato un vino che si chiama Anthium che è coltivato proprio a due passi dalle cantine sopra citate.

E quando si arriva alla Cantina Bacco è il termine Cacchione che prevale, accanto a scelte di vitigni internazionali, scelte che caratterizzano tutta la regione. Il loro prodotto di punta l’hanno chiamato Pantastico, un Nettuno Doc realizzato con questo storico vitigno in purezza.

Una passeggiata al mare e una visita in cantina…

Giornata dedicata alle bollicine metodo classico quella organizzata dal Consorzio dell’Alta Langa nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma. Una B2B destinata agli operatori e alla stampa di settore, per una bollicina che ha un grande passato e un’importante espansione.

Il territorio dell’Alta Langa si trova in realtà nel sud del Piemonte, al confine con la Lombardia, la Liguria e l’Emilia Romagna. È abbracciato dalle colline di Alessandria, Asti e Cuneo, dove Chardonnay e Pinot Nero hanno trovato, fin dall’800 un habitat ideale, tra pascoli, frutteti e filari di viti.

Una tradizione raccolta dai francesi, quella del metodo classico, resa importante inizialmente con il Moscato, vitigno caratteristico del territorio di Asti, per poi raffinarsi nei vitigni sopracitati, Pinot Nero e Chardonnay, i vitigni base dello champagne.

Ma se conosciamo diffusamente realtà come l’Asti spumante, è nell’ultimo decennio che l’Alta Langa si è caratterizzata per una produzione di metodo classico innovativa e di grandissima qualità, così da divenire concorrenziale al Franciacorta o al Trento Doc.

Hanno contribuito alcune scelte di sistema, come per esempio prevedere nel proprio disciplinare la

sola versione millesimata, ovvero con vendemmie della stessa annata, come avviene per i vini fermi, mentre è opzionale negli champagne e nei metodi classici. Lo champagne infatti nasce come cuvée di diverse annate e diversi vitigni, ed è frutto di un sapiente dosaggio, la ricetta segreta che lo rende unico. Ma le ricette possono essere tante e caratterizzate da elementi diversi: il territorio, l’enologo, la passione del viticoltore, oltre l’uva, sono elementi fondamentali di una ricetta che punta alla perfezione. Nel nostro viaggiare tra i banchi d’assaggio ci siamo “incontrati” con

aziende che sono realtà storiche nell’ambito della produzione di vino in Piemonte, la regione che ha più Docg in Italia, bel 19, con 6 di queste che riguardano solo il Nebbiolo, e che tra Barolo e Barbera, Roero e Erbaluce, hanno scelto di dedicare un po’ di attenzione a quei vitigni, Pinot Nero e Chardonnay, propri della Champagne e della Borgogna, che però in quel territorio hanno trovato una nuova patria.

Tra queste Terre di Barolo https:// terredelbarolo.com/, una cooperativa nata nel 1958 che rappresenta le trecento aziende che si dividono un territorio estremamente ridotto e che comprende appena 11 comuni. Hanno due versioni, anzi tre con la riserva: una chardonnay in purezza (che poi diviene riserva) e un blanc de noir all’85% Pinot Nero.

Mi ha colpito Tenuta Langasco d’altronde se guardate la foto potrete capire perché. L’azienda non è giovane, è nata nel 1979, loro sono giovani, lui enologo lei laureata in economia aziendale sta per specializzarsi in marketing per poi dedicarsi allo sviluppo dell’azienda. Dal punto di vista delle bollicine anche come azienda sono giovani, pochi ettari per poche bottiglie, mettendo in questa lavorazione tutta l’esperienza di tanti anni di vino fermo.