60 anni di Spazio Italiano: Broglio e la storia del progetto San Marco

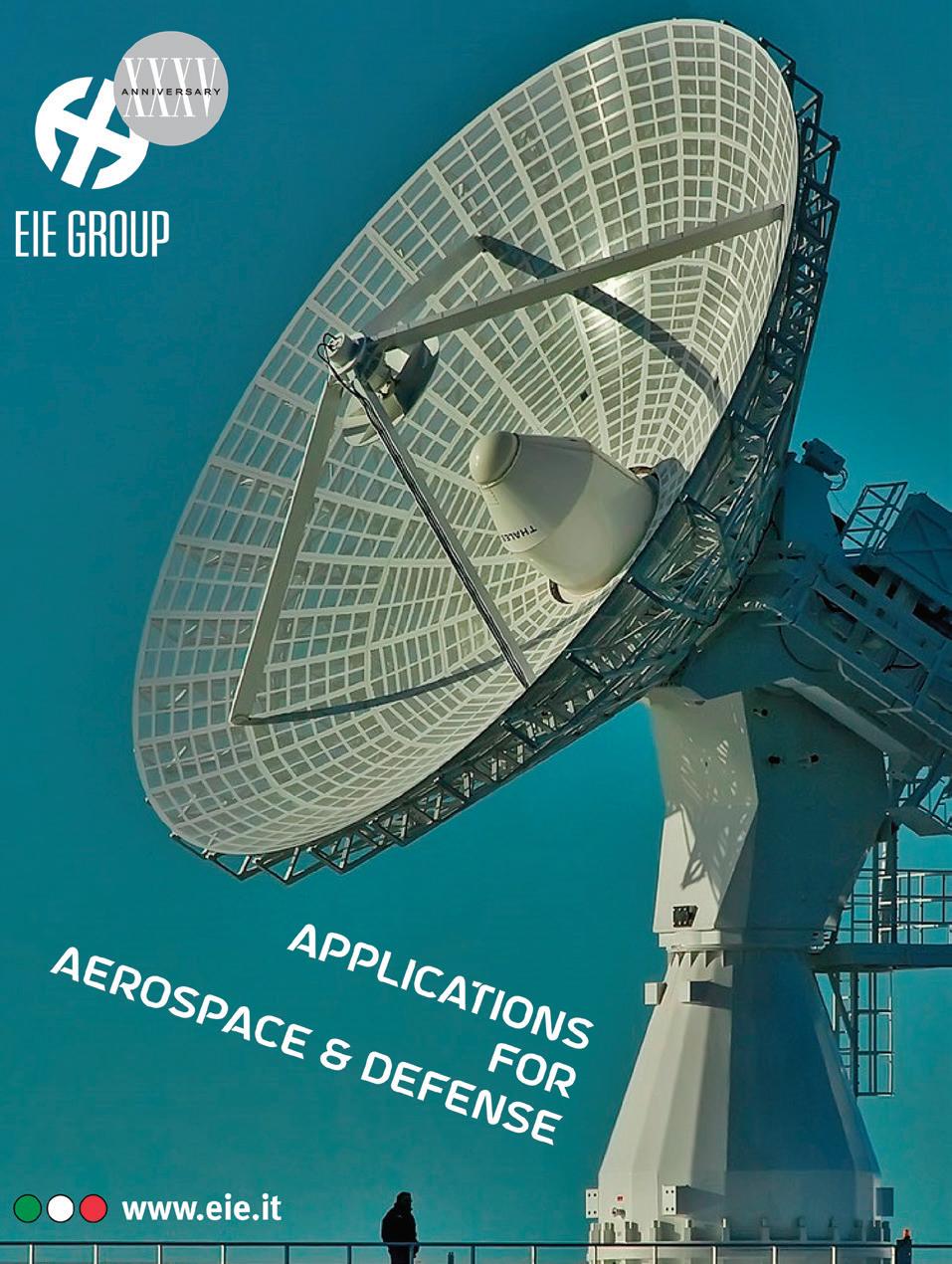

I progetti più iconici di EIE GROUP che festeggia i suoi 35 anni di attività

60 anni di Spazio Italiano: Broglio e la storia del progetto San Marco

I progetti più iconici di EIE GROUP che festeggia i suoi 35 anni di attività

La nuova legge sullo spazio, o meglio sull’economia dello spazio è stata varata dal parlamento italiano. Al di là delle inevitabili polemiche politiche tra maggioranza e opposizioni, la nuova legge prende atto in primo luogo che il settore spaziale è ormai una realtà per lo sviluppo economico assai rilevante con potenzialità che saranno sempre più crescenti. E in questo contesto è inevitabile da una parte scrivere le regole per un mercato che in Europa sta avviandosi e che necessita di una regolamentazione, di relative certificazioni, ma anche al contempo vi deve essere un sistema che permetta alle imprese più piccole di poter entrare in questa nuova corsa all’oro. Il tutto condito da una visione che deve necessariamente essere governativa e un domani del governo europeo.

Lo spazio non è più una sola attività di ricerca. Da tempo è una realtà industriale importante, ma basata sull’investimento pubblico. Oggi è una realtà dove il privato è rilevante e può esserlo sempre di più e per questo devono esserci delle norme come anche una visione strategica del paese e del continente. Aspetto questo che è stato manchevole a livello europeo, troppo impegnati, come ci ha ricordato Mario Draghi, a far prevalere il concetto del ritorno alla pari dell’investimento, piuttosto che la crescita nel settore dell’intero

In questo contesto il ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana diventa prevalentemente tecnico e per questo essenziale nel valutare e consigliare l’organismo di governo che dovrà scegliere le strategie migliori per il paese, perdendo quella autonomia che contraddistingueva questo organismo fino al 2018, poco tempo fa. Rimarrà una componente di ricerca e di sviluppo tecnologico che sarà tema prevalente se non esclusivo dell’ASI almeno fino a che questo aspetto non raggiunga quella maturità che ha dato vita alla space economy.

Siamo in una fase di transizione resa ancora più complessa in un quadro geopolitico internazionale terremotato le cui nuove fondamenta sono ancora in fase di costruzione. Per questo dare una regolamentazione ad un mercato magmatico dove la logica della corsa all’oro potrebbe prendere il sopravvento è un passaggio apprezzabile che, ci si augura, possa portare lontano nel rispetto delle esigenze di sicurez-

Spazio e Apsara - Da un'articolo di Riccardo Corrado

La (bella) favola di Pumps&Pipes 20 LuGRE è sulla Luna

Il meglio del 2024 in breve - Flash news dallo spazio 25 Speciale EIE GROUP

- Inserto speciale per festeggiare i 35 anni dalla fondazione

35 anni di EIE GROUP - Editoriale a cura di Gianpietro Marchiori

Guerra tra AI. DeepSeeck Vs ChatGPT - Flash news dallo spazio

La Valle - Estratto dal libro di Paolo di Reda

I progetti più iconici di EIE

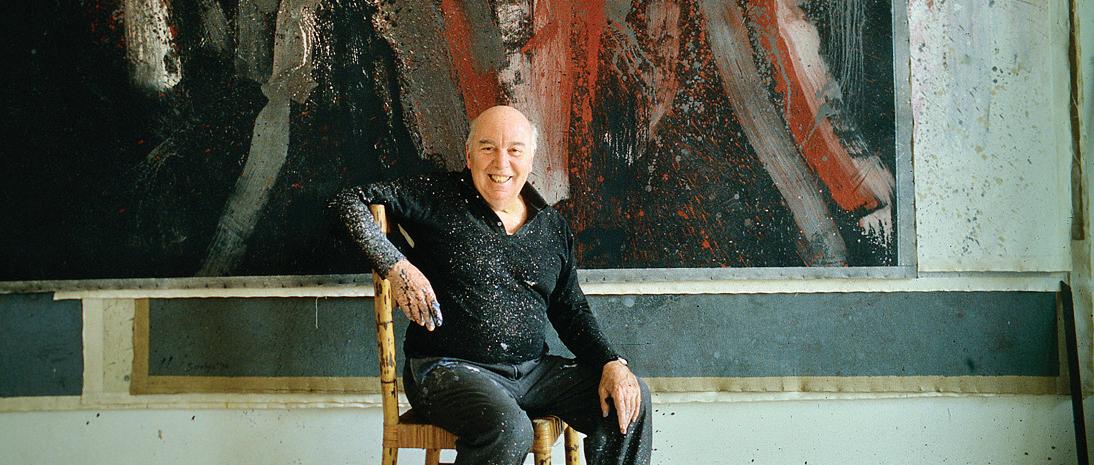

Gianpietro Marchiori

La Carbonara dei carbonari di Sante Lancerio e Sommelier Franz

Vent'anni d'Arte Fascista

- Articolo di Toti Scialoja pubblicato sul primo numero di Mercurio

L'eredità di Biden

Apologia della Disubbidienza

Toti Scialoja Sguardi e Battaglia

- La critica d'arte nei saggi di Mercurio

Direttore responsabile

Paola Nardella pinar2019@gmail.com

Hanno collaborato a questo numero

Anilkmar Dave

Fabrizio Beria

Paolo Di Reda

Gruppo EIE

Succede Oggi Editore

Progetto grafico

Davide Coero Borga

Realizzazione grafica

Maria Carlotta Spina

Web editor

Fabrizio Beria

Concessionaria pubblicitaria

Pinar Marketing & Comunicazione

Contatti

0683425014 www.artemiscience.news

Editore

Pinar Marketing & Comunicazione www.artemiscience.news

Crediti immagini

Esa, Nasa, Archivio Fausti, Pexels, Unsplash, Gemini, EIE GROUP, Wikimedia Commons, Succedeoggi, Fondazione Toti Scialoja

Di seguito un estratto dal volume di Giovanni Caprara “Storia Italiana dello Spazio” edito da Bompiani.

Come eredità dell’Anno geofisico internazionale, e secondo gli orientamenti espressi dalla National Academy of Science, c’era particolare interesse a esplorare l’alta atmosfera, un ambiente del tutto sconosciuto per l’impossibilità di raggiungerlo con i mezzi allora a disposizione. Solo i razzi potevano aiutare a salire a quelle quote, come aveva dimostrato l’impiego del gruppo di missili v2 portati negli Stati Uniti dalla Germania come bottino di guerra e lanciati con apparecchiature scientifiche dal poligono di White Sands nel New Mexico (Usa). A ciò si aggiungeva un parallelo interesse della difesa, che aveva bisogno di conoscere l’alta atmosfera perché questa interagiva con il rientro delle testate nucleari lanciate dai missili influenzandone la precisione.

[….]

Seguendo tale indirizzo, l’Italia puntava a una collaborazione con gli USA nel programma scientifico varato dalla Commissione ricerche spaziali per l’esplorazione scientifica dell’alta atmosfera con razzi sonda, che si inseriva in un’attività già svolta dalla Nasa con razzi lanciati dalla base di Wallops Island, in Virginia. Aggiungendo sondaggi da altre zone del pianeta le indagini si rafforzavano e quindi l’interes-

se a collaborare cresceva da ambedue le parti. Tra l’altro, nelle gallerie del vento del Centro ricerche aerospaziali sulla via Salaria a Roma già gli specialisti del professor Broglio si occupavano delle indagini aero-termodinamiche connesse al rientro dallo spazio su contratti garantiti dall’Usaf. Quindi c’era già un’area di studio di interesse comune ben avviata, sul cui filone ora si aggiungevano i rilievi degli strati più elevati effettuati attraverso i razzi. Non fu perciò difficile trovare subito un accordo con la Nasa, siglato nell’aprile 1960.

[….]

… prende forma l’avventura africana del professor Luigi Broglio e quindi la nascita dell’attività spaziale italiana. C’erano un luogo e una data nei quali i programmi e le aspirazioni si con-

cretizzavano: Firenze, 1961. In quel periodo quattro personaggi legati tra loro da inte-ressi comuni animavano in particolar modo la politica italiana e l’economia in un’ottica internazionale: il presidente della repubblica Giovanni Gronchi, Amintore Fanfani, il sindaco di Firenze Giorgio La Pira e il presidente dell’Eni Enrico Mattei.

[….]

Il 1961 registrava per la prima volta un’iniziativa anomala per la politica italiana: in dicembre la Democrazia cristiana, il partito al governo, organizzava un convegno dedicato alla ricerca che, in un certo senso, era conseguenza di un altro convegno, della Confindustria, tenutosi nell’anno precedente, in cui si era lamentata l’arretratezza tecnologica del paese e le inesistenti politiche per miglio-

rare la situazione. I progetti spaziali che stavano entrando in scena erano quindi visti con occhi positivi e si aggiungevano al fronte nucleare già avviato. Tra i più stretti amici di Fanfani c’era Giorgio La Pira.

[…]

Per promuovere e consolidare nuove e utili relazioni si cercava e accoglieva ogni opportunità. Così si riusciva a organizzare a Firenze il congresso annuale del Cospar (Committee on Space Research), il comitato internazionale che riuniva gli scienziati impegnati nelle scienze spaziali, allora forzatamente protagonisti, sia pure indirettamente e in chiave civile, delle vicende che animavano il confronto della Guerra fredda. Non era un caso se l’amministrazione comunale si impegnava nell’iniziativa.

[…]

L’occasione, però, era propizia per qualcosa di più importante ed era ideale per sondare i rappresentanti della Nasa sulla disponibilità a collaborare a un progetto che Broglio aveva elaborato come presidente della Commissione per le ricerche spaziali. Tale progetto, battezzato San Marco, veniva approvato dalla Commissione nel gennaio 1961 nell’ambito del piano triennale 1961- 1963.

L’occasione per proporlo si presentava proprio a Firenze, dove era arrivata la delegazione statunitense guidata da Arnold W. Frutkin, direttore dell’ufficio per la cooperazione internazionale della Nasa.

[…]

La proposta fatta a Frutkin era uno dei passi essenziali che Broglio stava compiendo per raggiungere l’obiettivo. Ma prima di avanzare l’idea nella serata conviviale Broglio si era già assicurato il consenso ufficioso del presidente del consiglio Fanfani, con il quale si incontrava sabato 14 gennaio 1961.

[…]

L’agosto 1961 e la riunione a Palazzo Chigi, con l’approvazione ufficiosa del progetto San Marco (quella ufficiale del governo seguirà in ottobre), segnavano dunque l’ingresso della politica italiana in un’attività fino allora limitata a pochi studi universitari, ad alcune sperimentazioni nelle forze armate oppure all’iniziativa privata di qual- che appassionato isolato. Il passaggio era ormai necessario, reso obbligato dalle esigenze interne e internazionali.

[…]

Nel marzo 1962 il progetto preliminare del satellite era pronto e il mese

successivo Broglio tornava a Washington per lavorare all’organizzazione del programma definito in un memorandum tra la Commissione ricerche spaziali e la Nasa, firmato poi a Ginevra da Broglio e Dryden il 31 maggio. Intanto i rispettivi governi precisavano gli aspetti diplomatici e l’accordo conclusivo, con allegato il memorandum di maggio, veniva sottoscritto il 5 settembre 1962 addirittura dal vicepresidente americano Lyndon B. Johnson, presidente anche dello Space Council, giunto appositamente a Roma, e dal ministro degli esteri Attilio Piccioni.

[…]

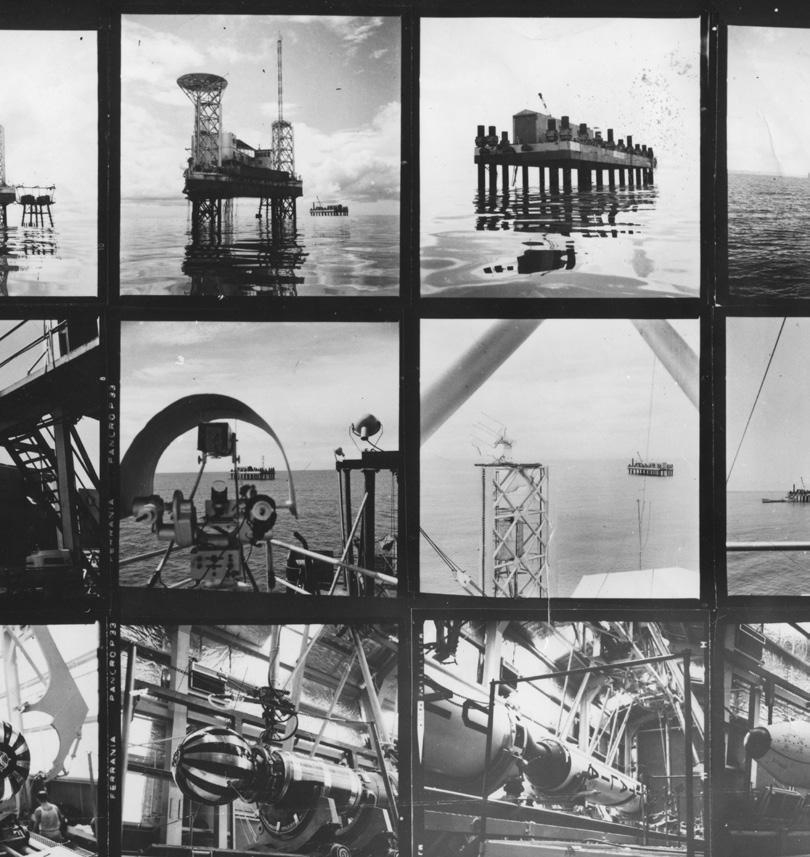

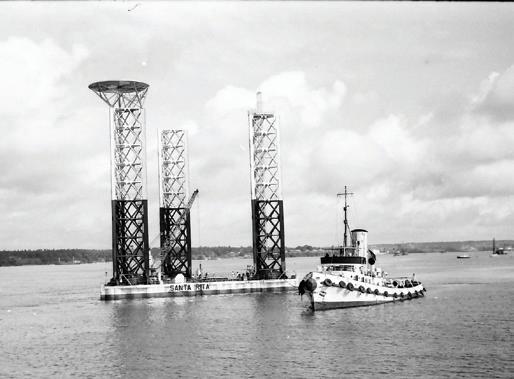

Il gruppo romano, dopo l’accettazione da parte della Nasa del piano per la costruzione di un satellite scientifico, aveva davanti a sé, in quei mesi del 1961, il problema di trovare un luogo da dove lanciarlo con il razzo Scout.

[…]

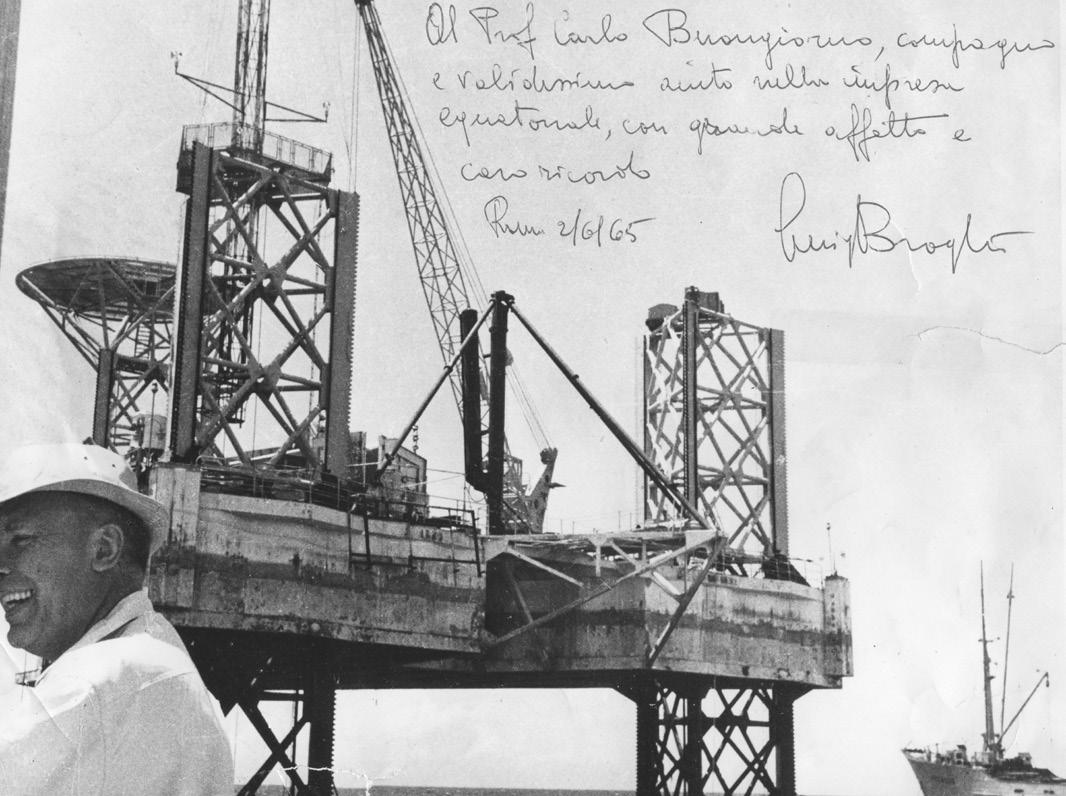

La realizzazione della base rischiava di ostacolare l’intero programma. La soluzione arrivò da Carlo Buongiorno, stimolato dalla presentazione in un telegiornale di una piattaforma per l’estrazione petrolifera dell’Eni costruita dalla Nuovo Pignone.

[…]

Nella sua idea, Buongiorno aveva tro-

vato due elementi favorevoli alla realizzazione. La Nuovo Pignone era di Firenze ed era stata salvata da Enrico Mattei grazie all’intervento del sindaco La Pira. Ora, essendo entrambi i personaggi strettamente legati a Fanfani, dopo il satellite potevano diventare di nuovo la chiave per risolvere anche il problema della base.

[…]

La situazione africana intorno al Kenya non era politicamente tranquilla: in Uganda si era verificata una rivolta di due reggimenti e nello stesso Kenya c’erano manifestazioni contrarie al governo. Nascevano quindi delle preoccupazioni nel Dipartimento di stato americano, il quale convocava Broglio a Washington.

Nell’incontro, anche alla presenza del rappresentante della Nasa, per ragioni di sicurezza esasperate dal Dipartimento di stato si ipotizzava l’im-

possibilità di avviare il piano stabilito, portando dei razzi sonda in Kenya da far partire dalla piattaforma. In alternativa si proponeva di lanciare il satellite San Marco da Cape Canaveral con un razzo Thor-Delta, più potente. Questo significava abbandonare l’autonomia con l’uso del poligono italiano e ridimensionare l’intero progetto. Broglio rifiutava, con il consenso ufficioso della nasa. […]

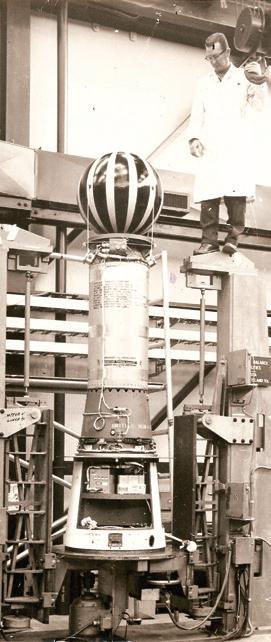

Il memorandum firmato da Johnson e Piccioni prevedeva che il progetto San Marco si sviluppasse in tre fasi. Nella prima si precisava che il satellite con la sua strumentazione scientifica doveva essere collaudato con il lancio

di un razzo sonda compiendo una traiettoria parabolica, senza arrivare nello spazio. Nella seconda il satellite doveva esse- re portato in orbita attorno alla Terra lanciandolo con un razzo Scout dalla base americana di Wallops Island, sulla costa orientale degli Usa. La terza e ultima fase stabiliva che il satellite San Marco venisse lanciato in orbita equatoriale con un razzo Scout dalla piattaforma mobile ancorata davanti alle coste del Kenya. La Nasa forniva gratuitamente i vettori in cambio delle informazioni scientifiche che si sarebbero raccolte e addestrava i tecnici italiani alle operazioni di lancio. […]

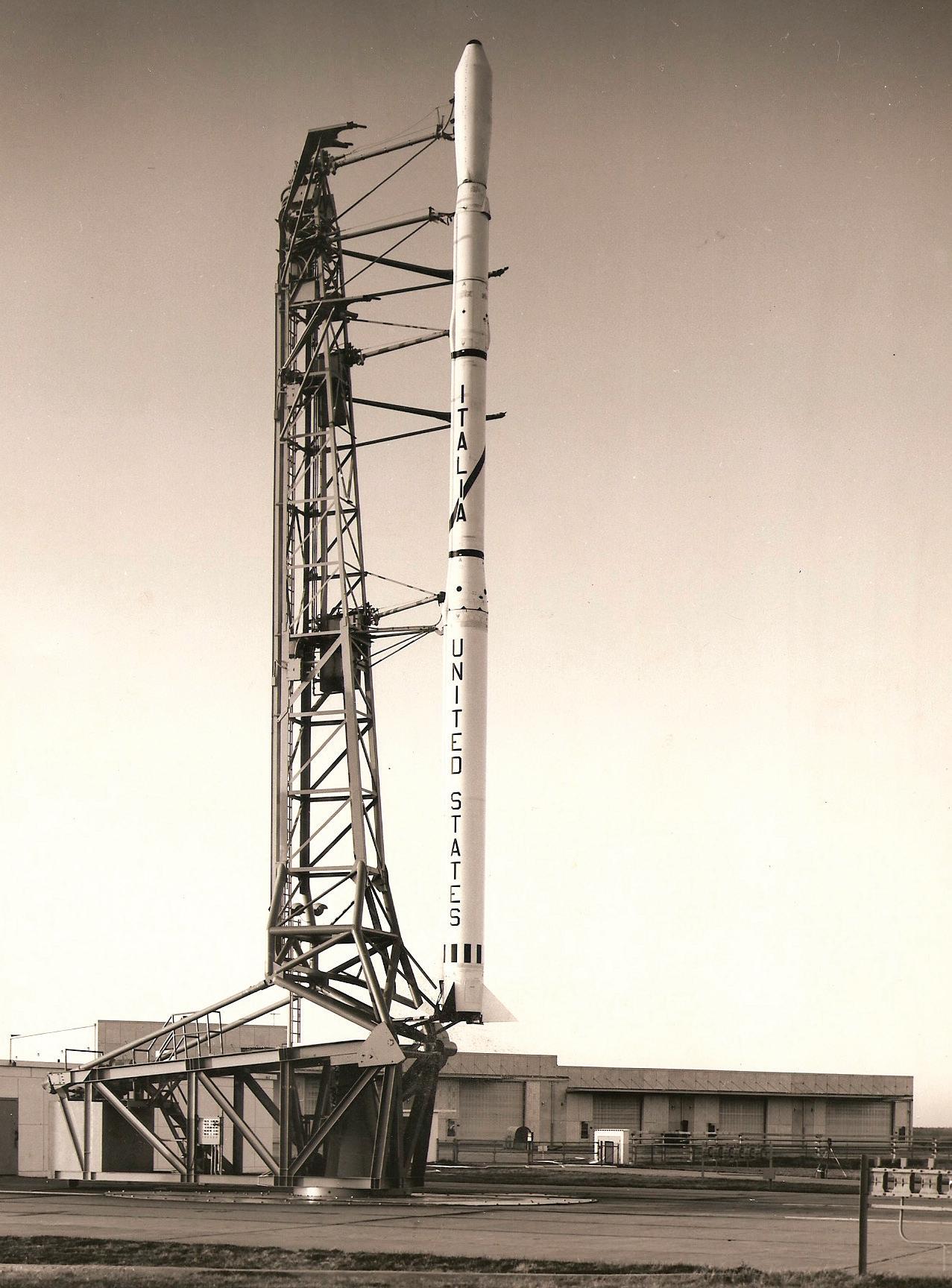

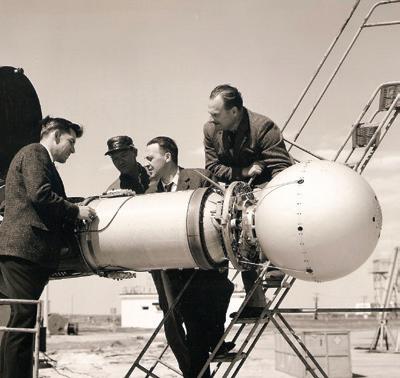

Il lancio del San Marco 1 da Wallops Island

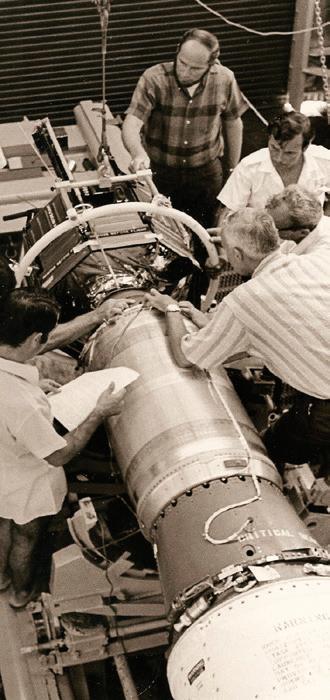

Il loro arrivo nella base, che a quel punto era popolata da una massiccia presenza italiana, era una festa carica di tensione. Dopo pochi giorni il primo satellite tricolore sarebbe partito per lo spazio segnando la prima importante tappa di un’impresa che sembrava impossibile.

La tensione era inevitabile, anche perché nei mesi precedenti i nostri tecnici erano stati addestrati per effettuare direttamente loro il lancio, sia pure controllati a vista dai colleghi americani. Si trattava quindi di una doppia prova determinante, da

superare con successo e senza intoppi per consentire l’ambitissimo passo successivo e il coronamento del progetto, cioè il lancio dalla base mobile tutta italiana in Kenya.

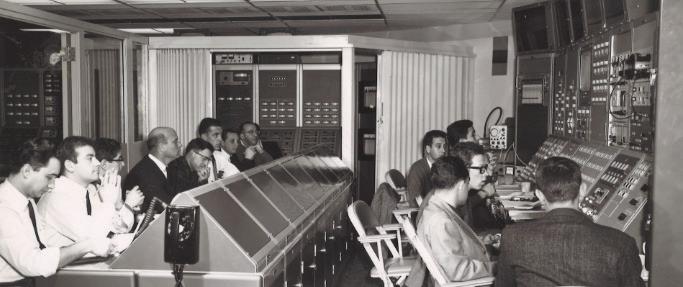

Il momento fatidico giungeva il 14 dicembre 1964 e sulla costa atlantica soffiava un vento gelido, non tanto pericoloso però da insidiare le operazioni di lancio. Nel centro di controllo, al di là della vetrata che separava i tecnici, tra gli ospiti sedevano Hugh L. Dryden, vice amministratore della Nasa, e Sergio Fenoaltea, ambasciatore italiano a Washington.

Finalmente il 15 dicembre 1964 alle 20 e 24 minuti (utc) lo Scout, al suo trentacinquesimo volo, si sollevava dalla rampa portando il San Marco 1, una sfera di 66 centimetri di diametro pesante 115 chilogrammi, intorno alla Terra su un’orbita ellittica alta 846 chilometri nel punto più lontano e 198 nel punto più vicino.

Il lancio

del San Marco 1 avvenuto il 15/12/1964

STAM è leader nella consulenza ingegneristica e nei servizi per l’innovazione con oltre 25 anni di esperienza nel settore spaziale. Competenze multidisciplinari e intersettoriali, un team di 100 ingegneri, laboratori interni per supportare proof-of-concept e partnership con più di 1500 stakeholders (imprese, start-up ed enti di ricerca) in tutta Europa sono i nostri punti di forza.

STAM agisce come ESA Technology Broker per l’Italia e gestisce in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana il Fondo ESA Spark Funding.

www.stamtech.com

Di Riccardo Corrado

La Cambogia, spesso trascurata a favore dei suoi due vicini, Thailandia e Vietnam, generalmente più conosciuti in Italia, è un tesoro a volte sottovalutato, che racconta storie, intrecci di divinità, eroi e leggende che trasformano ogni angolo del Paese in un capitolo vivente di un antico poema epico.

La sua capitale Phnom Penh, posizionata dove il Mekong e il fiume Tonle Sap si abbracciano, ha una storia tutta sua, plasmata da un periodo coloniale, poi di indipendenza, e dopo una tragica sofferenza negli anni dei Khmer Rossi, ora in rapidissimo sviluppo. Il suo nome stesso, Phnom Penh, nasconde una storia tra realtà e mito. La storia risale al XIV secolo, quando una donna di nome Daun Penh viveva lungo il fiume Mekong. Un giorno, durante una piena, trovò un grande albero trasportato dal-

la corrente con al suo interno quattro statue del Buddha e una di Vishnu. Interpretando questo evento come un segno sacro, Daun Penh decise di costruire una collina artificiale (phnom) per collocare le statue in un luogo degno di venerazione. Quella collina si trova al centro di Phnom Penh, e al suo apice è posizionato un tempio, oggi conosciuto come Wat Phnom, il tempio sulla collina. Da qui nacque il nome Phnom Penh, ovvero "La Collina di Penh".

Vicino al Wat Phnom, a cinque minuti di strada, si trova la CamEd Business School, rinomata università nel paese per business, finanza e accounting. E ci si potrebbe domandare, cosa c'entra questo con lo spazio e con l’Italia, ma in realtà c’è un collegamento diretto e magari inaspettato.

Probabilmente per i lettori di questa rivista, non sarà una sorpresa il fatto che ogni 16 dicembre si celebra la Giornata Nazionale dello Spazio, evento celebrato sia in Italia che nel mondo. Tale evento celebra l'importanza delle tecnologie spaziali per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza del Paese, sensibilizzando il pubblico sull'importanza dell'innovazione spaziale, tramite conferenze, mostre, osservazioni astronomiche e attività educative al fine di ispirare le nuove generazioni a guardare oltre i confini terrestri.

Ebbene, lo scorso dicembre, per la prima volta nel paese, una celebrazione a

tema spaziale è stata condotta, ed è stata tutta italiana. L’evento è stato organizzato dalla ItaCham, capitolo italiano della Camera di Commercio Europea, in collaborazione proprio con quella CamEd Business School che si trova a cinque minuti dal Wat Phnom. L’evento è stato pensato come un’agenda di tre giorni, con evento focale un dialogo che ha visto speaker illustri da ovest (Italia) a est (Cambogia).

Presenti professori dell’Università di Trieste che hanno presentato il Progetto RISE (Resilient Integrated Structural Elements), focalizzato sul semplificare l’assemblaggio di small satellites attraverso una struttura stampata in 3D, e testata sulla International Space Station proprio nello stesso periodo. Presenti anche rappresentanti di aziende italiane quali NPlus, azienda parte del gruppo Riello, specializzata nel monitoraggio della salute strutturale, tramite uso di sensori a terra e rilevamenti satellitari, anche in applicazioni per la preservazione di edifici culturali e storici, come il Duomo di Milano. Oppure MEEO, agenzia d'eccellenza dedicata allo sviluppo e all'implementazione di prodotti e servizi basati sul telerilevamento del sistema Terra-Atmosfera.

Non soltanto Italia, ma anche Cambogia con professori dell’Istituto Tecnologico della Cambogia (ITC) a raccontare e condividere quanto fatto finora in ambito di collaborazioni a livello accademico, una ricercatrice cambogia-

na che lavora nel Singapore-ETH Centre, un centro di alta ricerca creato nel 2010 dal ETH Zurich in collaborazione con il Singapore's National Research Foundation, a discutere dell’utilizzo di immagini satellitari per applicazioni di monitoraggio urbano. O ancora il vice direttore del Satellite Department del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Cambogiano, a illustrare quanto fatto nel recente passato dal Governo Cambogiano, e le priorità e iniziative per il prossimo futuro. E ancora, un rappresentante del Council for the Development of Cambodia (CDC), il massimo livello decisionale del governo per gli investimenti nel settore privato e pubblico in Cambogia che ha condiviso gli schemi e gli incentivi per gli investimenti in ambito tecnologico e spaziale. Il tutto a concludersi con le parole di Anilkumar Dave, esperto della Space Economy, che ha condiviso consigli per poter sviluppare in maniera sostenibile una space economy nel paese, partendo da passi concreti, e perché no, con progetti di collaborazione Italia-Cambogia.

Durante tutti e tre i giorni, uno schermo nella hall dell’università, aperta a tutti gli studenti e gli interessati, ha mostrato i video e le immagini fornite dall’Agenzia Spaziale Italiana sulla storia dell’Italia nello spazio, e sull’eccellenza italiana in tale ambito. Il tutto accompagnato da due corone di danzatrici Khmer, usate nel Royal Ballet Cambogiano.

Il Royal Ballet è una danza tradizionale, eseguita da secoli, che mette in mostra l’eredità culturale del paese, con i suoi movimenti aggraziati, gesti complessi delle mani e costumi elaborati, e che spesso racconta scene della mitologia e della storia cambogiana. L'Apsara, una ninfa celeste, è la figura centrale nel balletto, e simboleggia bellezza, grazia e femminilità divina, e indossa una corona simbolo di regalità e divinità, con disegni intricati che simboleggiano la connessione del ballerino con gli dèi e la corte reale. Questi elementi riflettono l'identità spirituale e culturale della Cambogia, e regalano sensazioni eteree. Assieme alle corone, due dipinti messi a disposizione da una galleria d’arte e fatti appositamente per tale evento da un artista locale. Come dire: spazio, scienza, tecnologia, arte e bellezza sembrano fatte per stare insieme. Alla fine, Axiom e Prada hanno già mostrato che aziende, a prima vista in ambiti completamente diversi, possono dare vita a collaborazioni che fanno sognare. Quando si apre la mente alla creatività e all'innovazione, non ci sono limiti.

Tema delle tre giornate: The Space Apsara. Il legame tra divinità, stelle, mitologia, scienza e tecnologia, tutto a portarci tra le stelle, e poi indietro, per qualcosa di più terrestre: una collaborazione futura tra i due paesi, per educazione, sviluppo tecnologico, investimenti e progetti attorno allo spazio. Tra Italia e Cambogia, guardando lassù, satelliti italiani tra Apsara cambogiane.

attività. Nacque così la prima edizione dell’evento ‘Pumps&Pipes’.

Di Anilkumar Dave

C’erano una volta, un amministratore delegato di una multinazionale del petrolio e il direttore di cardiologia del più grande centro ospedaliero del mondo seduti in business class su un volo New York - Houston. La “leggenda” vuole che dopo le prime 2 ore di disbrighi personali, al fatidico momento del pasto a bordo (ricordiamoci che stiamo parlando di business class), i due cominciano a chiacchierare del più e del meno: di lavoro, di problemi al lavoro, di soddisfazioni al lavoro, di ricerca e sviluppo al lavoro, di nuove prospettive di lavoro. Al termine del lungo volo (sempre in business class) una cosa era a loro chiara: il loro lavoro era fatto di ‘pompe e tubi’.

Questa “scoperta” li porta ad organizzare un primo incontro tra gli ingegneri della grande azienda petrolifera e i chirurghi del grande centro ospedaliero per condividere alcune loro

Houston è la quarta città per dimensione degli Stati Uniti con più di 500 miliardi di dollari di PIL e una popolazione in costante crescita (del 18% ogni anno). La città ha una delle popolazioni più giovani, più in rapida crescita e più diversificate al mondo: uno su quattro dei 7 milioni di residenti della regione è nato all’estero e circa 400000 millennial si sono formati qui finora. Gli stessi millennials che, fortuna o sfortuna loro, non hanno visto la serie DALLAS in televisione, non sanno chi sia JR ma sanno comunque che Houston ed il Texas sono fortemente legati all’estrazione petrolifera.

Houston impiega quasi 250000 addetti, un terzo dei posti di lavoro della nazione in quell’industria ed è sede di oltre 4.700 aziende legate all’energia, rimanendo anche avamposto mondiale per gli investimenti in ricerca nell’energia rinnovabile e nella transizione energetica. La massa critica creata da una concentrazione così elevata di aziende e opinion leader offre opportunità per tutti i settori dell’industria energetica, da quella tradizionale a quelle nate dalla cross-contaminazione con altri ambiti (es Deep Tech, Gaming ecc). C’è un interessantissimo elemento che viene spesso citato anche dalla rappresentanza del territorio (Greater Houston Partnership): Houston è la quarta città degli Stati Uniti per concentrazione di ingegneri.

I millennials di cui sopra, sono però più consapevoli del secondo pilastro

economico della città: le scienze della vita. Il Texas Medical Center (TMC) è il più grande centro medico al mondo con più di 100000 dipendenti, 60 istituzioni presenti, 21 ospedali, 8 centri di ricerca avanzata, 10 centri di formazione specializzata. Ma i numeri più impressionanti sono i 160000 pazienti all’anno ed i 7 milioni di visitatori che frequentano il campus (che è comunque riduttivo chiamare così, essendo una vera e propria città nella città). Questa concentrazione di competenze ha portato all’insediamento di più di 1000 aziende del settore medicale e ad attrarre fondi per la ricerca per un valore di poco sotto ai 2 miliardi di dollari l’anno. Se la città è al quarto per numero di ingegneri è però al terzo posto (fonte U.S. Bureau of Labor Statistics) per medici e personale sanitario.

Con queste premesse, Pumps&Pipes aveva creato un certo livello di aspettative, che furono tutte confermate visto il numero crescente di partecipanti e l’impulso che alcuni attori (TMC in primis) avevano dato allo sviluppo di startup, di un ecosistema di investitori, di nuove competenze. Mancava una cosa però. Non si saprà mai quale fu la fata o l’elfo che fece scattare l’incantesimo ma di sicuro una voce fuori campo ad un certo punto disse “Houston è nell’immaginario mondiale la città dello Spazio per eccellenza, lo Spazio è il terzo pilastro economico della città, perché non li includiamo?”. Nacque così la versione attuale dell’evento ‘Pumps&Pipes’.

Una contaminazione di saperi e di

iniziative per tutti i palati, dalla cardiochirugia (il cuore artificiale è da anni un best seller e il dott. Bill Cohn un relatore che ascolterei all’infinito) all’energia (non è un caso che Exxon, Shell vogliano raccontare qui i progressi dei loro più grandi centri di accelerazione di startup, che hanno voluto basare in città) passando per lo Spazio (SpaceX, NASA, Axiom Space, serve dire altro?).

L’edizione del 2024 è stata particolarmente interessante per molti motivi. In primis è stato l’evento che ha inaugurato il nuovissimo edificio del TMC, una sola parola: bellissimo. Per gli habitué delle mappe digitali si può cercare ‘7255 Helix Park avenue’ (confermo, non c’è nessuna casualità nell’indirizzo, è tutto voluto). È stato anche l’evento delle prime edizioni: il pitch di startup (presenti in sala medici, ingegneri e investitori) e la competizione per le scuole (presenti in sala medici, ingegneri, investitori e giovani). Per la cronaca ha vinto una startup che utilizza tecnologie spaziali per sviluppare un sistema autonomo di analisi non invasiva dei tubi (interno ed esterno) che, nella versione miniaturizzata, può essere usato per le arterie. Perché la cosa non mi stupisce? La competizione tra le scuole ha visto la vittoria di un team di due ragazzini nerd, una ragazza (che era il vero genio del gruppo) e un ragazzo che non ha smesso di baciare dopo la vittoria il loro rover. Oggetto della competizione? Sviluppare un prototipo di piccolo rover autonomo spinto da una reazione chimica e vedere quanto percorso fa. Undici metri sono quelli che hanno permesso loro

di vincere. Abbiamo chiesto il bis, era troppo bello vederli così trepidanti nel seguire il loro gioiello.

L’evento 2024 è stato anche l’occasione per Norman Garza (direttore della Texas Space Commission) di annunciare lo stanziamento della cifra monstre di 250milioni di dollari per sviluppare un’area industriale dedicata ad attrarre aziende Spazio di altri paesi ma anche di creare una scuola professionale (traduco, in Italia sono gli ITS), un museo dello Spazio, un acceleratore di startup, una seri di laboratori in collaborazione con la Rice University e uno spazioporto. Nel successivo piano (confidenza di Norman durante il buffet) vorrebbero inserire un parco tematico ed un hotel. Non male.

Vissero tutti felici e contenti? Ancora no. Bisogna preparare l’edizione del 2025 (data prevista 8 dicembre, iscrizioni già aperte) con un occhio ai nuovi trend, si parlerà forse di AI ma anche di robotica applicata ai tre settori e di come le università del territorio (è un sistema piuttosto competitivo) possono attrarre studenti ma anche docenti per migliorare il loro posizionamento. La sfida è aperta, così come quella di avere più partecipanti esteri: il premio speciale del 2024 (foto di rito con i due fondatori e maglietta) lo ha vinto un entusiasta della cross-contaminazione dall’Italia. Il mio lieto fine, che ho già inquadrato e orgogliosamente indossato.

Il ricevitore è uno dei 10 payload a bordo del lander Blue Ghost

Il ricevitore italiano LuGRE ha raggiunto la Luna. Il 2 marzo alle 9:34 ora italiana, Blue Ghost, il lander di Firefly Aerospace, ha compiuto un allunaggio morbido nel Mare delle Crisi A bordo del veicolo, parte del programma Commercial Lunar Payload Services della Nasa, 10 strumenti scientifici. Tra questi l’italiano LuGRE, sviluppato in Italia da Qascom per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana con la collaborazione della NASA e il supporto scientifico del Politecnico di Torino.

L’allunaggio è avvenuto con una caduta libera controllata, grazie ai retrorazzi che hanno guidato il lander verso il Mare delle Crisi, dopo 2 mesi di viaggio e 3 settimane di permanenza in orbita lunare. Blue Ghost, atterrato all’alba lunare, avrà a disposizione da oggi 16 giorni di luce solare per operare, evitando il congelamento dovuto alle temperature estreme della notte lunare. L’accensione di LuGRE, rimasto spento nella fase di discesa, è prevista circa otto ore dopo il touchdown, contestualmente all’attivazione dell’antenna per le trasmissioni verso la Terra.

LuGRE è uno strumento di fondamentale valore per la ricerca nel campo della navigazione satellitare nello spazio profondo che ha già raggiunto una serie di traguardi cruciali.

LuGRE è il primo ricevitore GNSS a

operare oltre l’orbita bassa, progettato per funzionare in orbita lunare e sulla superficie della Luna e il primo strumento attivo italiano sul nostro satellite. Ha acquisito per la prima volta i segnali GPS oltre i 200.000 chilometri dalla Terra e Galileo oltre l’orbita terrestre.

È stato il primo esperimento a dimostrare l’uso combinato dei segnali GPS e Galileo nello spazio lunare: mai prima d’ora questi segnali erano stati ricevuti e processati con successo a una distanza così elevata dalla Terra. Nel dettaglio, il segnale più lontano è stato acquisito a una distanza pari a circa 410.000 chilometri.

LuGRE completerà la fase finale del suo esperimento dalla superficie, contribuendo a una vasta banca dati scientifica disponibile dopo 6 mesi. Questi dati diventeranno una risorsa fondamentale per i ricercatori e saranno utilizzati per sviluppare e ottimizzare i ricevitori del futuro, migliorando le capacità di comunicazione e analisi nei settori scientifico e tecnologico.

Una sfida vinta l’ha definita il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, sottolineando come lo strumento LuGre, nato dalla collaborazione con la Nasa e costruito in Italia e destinato a dimostrare la ricezione dei segnali di navigazione

satellitare fra la Luna e la Terra, rappresenti un elemento importante per aprire la strada ai futuri sistemi di navigazione per l’esplorazione permanente della Luna.

«Questo è un momento storico in quasi 50 anni di navigazione satellitare: prima abbiamo battuto il record mondiale di posizionamento GNSS nel deep space e il 3 marzo abbiamo dimostrato che la navigazione satellitare può essere utilizzata sia nel trasferimento cis-lunare che sulla superficie lunare». È quanto dichiarato da Oscar e Alessandro Pozzobon, soci e amministratori di Qascom, che hanno aggiunto: «Questo risultato aprirà un numero infinito di opportunità per la navigazione nello spazio e le applicazioni lunari future, con l’utilizzo nei satelliti lunari e nelle stazioni spaziali lunari, nella navigazione di rover e astronauti, nel trasferimento di tempo preciso sulla Luna e negli avvisi di emergenza lunari. Con questa missione abbiamo anche dimostrato che il futuro posizionamento ibrido GNSS e Moonlight sarà una possibilità concreta».

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso grande soddisfazione per il successo della missione, sottolineando come questo risultato evidenzi l’eccellenza del Veneto nel settore tecnologico e spaziale.

Dopo quasi tre settimane in orbita, è ammarata a largo della Florida la missione Ax-3 con a bordo il colonnello dell’Aeronautica militare, Walter Villadei. Dopo essersi sganciato dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) lo scorso 7 febbraio, l’equipaggio della missione Axiom 3 (Ax-3) è ammarato in sicurezza al largo delle coste della Florida a bordo della navicella Dragon di SpaceX 14:30 (ora Italiana).

Il rientro dell’equipaggio di Ax-3 conclude ufficialmente la prima missione commerciale di astro-

Abordo di un Falcon 9 di SpaceX è decollata il 15 agosto 2024 alle 20:56 ora italiana, la missione Iperdrone.0, un progetto ideato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Sviluppato grazie a un raggruppamento d’imprese costituito da Cira, Tyvak International e Kayser Italia, Iperdrone.0 rappresenta la prima missione del programma Iperdrone che ha l’obiettivo di progettare e realizzare un veicolo in grado di effettuare operazioni in orbita complesse (in-orbit servicing) e rientrare in modo sicuro a Terra, per con-

nauti interamente europea e la terza missione di Axiom Space con equipaggio sulla Iss.

Nelle tre settimane di permanenza in orbita, il colonnello Villadei ha svolto tredici esperimenti, promossi dall’Aeronautica militare in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (Asi), che hanno coinvolto università, centri di ricerca e industrie, per amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico, applicata allo spazio

Ilprimo satellite della costellazione IRIDE – il Pathfinder Hawk – è ora in orbita attorno alla Terra dopo essere decollato su un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base spaziale Vandenberg Space Force Base in California il 14 gennaio.

sentire il recupero del payload di bordo.

Molte le tecnologie innovative a bordo di questo cubesat, come il sistema di propulsione a gas freddo chiamato Perseus. Importanti anche i sistemi di sicurezza, che permettono al cubesat di lavorare in prossimità della Stazione Spaziale Internazionale, e poi le nuove tecnologie di guida, navigazione, controllo e i sistemi di protezione termica cruciali durante il rientro nell’atmosfera.

Come il nome ‘Pathfinder’ suggerisce, questo nuovo microsatellite è un prototipo per una delle sei costellazioni del programma IRIDE, realizzate su misura per fornire informazioni per una vasta gamma di servizi ambientali, di emergenza e di sicurezza per l’Italia. Ognuna delle sei costellazioni porta con sé una specifica tecnologia satellitare, dagli strumenti radar e ottici a quelli iperspettrali e multispettrali.

La costellazione IRIDE complessiva dovrebbe essere operativa entro giugno 2026. Come prototipo, il Pathfinder per la costellazione Hawk per l’Osservazione della Terra lanciato ieri utilizzerà il suo strumento simile a una fotocamera per mostrare come questa costellazione può fotografare con una risoluzione al suolo di soli tre metri.

Lamissione Hera dell’ESA è stata lanciata con successo il 7 ottobre 2024 alle 16:52 italiane da Cape Canaveral. Raggiungerà l’asteroide binario Dimorphos e Dydimos nel 2026 e studierà i risultati dell’impatto controllato della sonda DART con l’asteroide nel 2022.

Hera, insieme a due micro-satelliti rilasciati all’arrivo, avrà l’obiettivo di indagare il sito di impatto con Dimorphos (che diventerà l’asteroide più studiato della storia) per verificare le conseguenze della collisione con l’asteroide, misurare accuratamente il cambiamento orbitale indotto e sfruttare il cratere generato per studiare il sottosuolo dell’asteroide.

I dati aiuteranno gli scienziati a preparare piani più veritieri per affrontare possibili future minacce di collisione con asteroidi e miglioreranno le strategie di difesa planetaria deviando le traiettorie degli asteroidi, beneficiando quindi tutta l’umanità.

Sentinel-1C, il terzo satellite della minicostellazione per l’osservazione della Terra Sentinel-1, del programma Copenicus, è stato lanciato, giovedì 5 dicembre, alle 22:20 ora italiana, con un razzo Vega-C dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese.

Attesissimo dalla comunità scientifica e non solo, Sentinel-1C, lavorando in coppia con Sentinel-1A in orbita polare eliosincrona, fornirà immagini radar ad alta risoluzione per monitorare i cambiamenti dell’ambiente terrestre e introdurrà nuove funzionalità di rile-

vamento e monitoraggio del traffico marittimo. Successo anche per il lanciatore, il razzo made in Italy Vega-C, prodotto da Avio negli stabilimenti di Colleferro e in grado di portare in orbita carichi utili fino a 2300 kg.

Pochi mesi dopo il volo inaugurale del 13 luglio 2022, nel dicembre dello stesso anno, il secondo lancio di Vega-C era fallito a causa di un graduale deterioramento dell’ugello del motore del secondo stadio, uno Zefiro 40, causando la perdita dei due payload e una battuta d’arresto del programma.

VeneTo Stars invites young European talents aged 18 to 25 to propose

1990: the ESO 3.6-m New Technology Telescope (NTT) in its octagonal enclosure

e nelprospettive settore astronomico, spaziale e della difesa.

Il senso di appartenenza nell’era della New Space Economy.

Il genius loci di Adriano Olivetti doveva incarnarsi e vedersi anche e soprattutto nella gestione delle persone, che lui non chiamava risorse umane, ma personale, una bella parola che riferisce a persona, una grande eredità dell’Umanesimo classico europeo e cristiano.

Era infatti convinto che una fabbrica dovesse sviluppare una cultura della direzione diversa da quelle che nascevano dalle business school anglosassoni.

Ed è in questi luoghi, ed è nei rapporti umani, nella cura dei beni che usiamo assieme, e nei rapporti con l’ambiente naturale che si genera innovazione, dove la creatività mutua tecnologie e trascina la crescita e le evoluzioni.

Nel ‘60 dello scorso secolo, in Città dell’uomo, Olivetti scriveva:

“La civiltà occidentale si trova oggi nel mezzo di un lungo e profondo travaglio, alla sua scelta definitiva. Giacché le straordinarie forze materiali che la scienza e la tecnica moderna hanno posto a disposizione dell’uomo possono essere consegnate ai nostri figli, per la loro liberazione, soltanto in un ordine sostanzialmente nuovo, sottomesso ad autentiche forze spirituali, le quali rimangono eterne nel tempo ed immutabili nello spazio da Platone a Gesù: l’amore, la verità, la giustizia, la bellezza”.

Parole più che mai attuali, concetti che hanno contraddistinto EIE sin dalla sua fondazione. “The Power of Creativity” è il motto che da sempre ha caratterizzato il suo percorso, con la passione per l’innovazione e la tecnologia, consentendole di diventare attore di riferimento nei diversi campi dell’astronomia.

In questi decenni l’azienda ha così affrontato sfide e opportunità, adattandosi alle rapide evoluzioni del mercato il suo impegno per la ricerca e lo sviluppo le ha permesso di essere pioniera in soluzioni avanzate, contribuendo a processi scientifici di rilevanza globale e a sistemi di osservazione all’avanguardia. Progetti iconici come il New Technology Telescope (NTT), il Very Large Telescope (VLT), l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), il European Extremely Large Telescope (ELT) e il Large Synoptic Survey Telescope (LSST) testimoniano la sua capacità di innovare e contribuire alle nuove frontiere della scienza.

Era il 2016 quando i nostri governanti definirono la Space Economy “una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale dei prossimi decenni”. In apparenza lontano, lo spazio è oggi arrivato a far parte della nostra vita quotidiana non soltanto sotto forma di oggetti derivanti dalla ricerca per applicazioni spaziali, ma anche nell'immaginario collettivo. Ed è in tale contesto che EIE, con il nuovo motto “Sons of a New Universe”, intende esprimere la sua visione di un futuro in cui l’innovazione ci guida verso orizzonti inesplorati, continuando così ad incarnare il concetto di “fabbrica olivettiana”, dove l’innovazione tecnologica coniuga una forte attenzione all’uomo e alla comunità. Crediamo che un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo possa generare idee rivoluzionarie, all’insegna della sostenibilità e di un rinnovato rispetto dell’ambiente, coscienti che solo la collaborazione con istituzioni, università e altri partner potrà cruciale per realizzare i nostri obiettivi ambiziosi.

Gianpietro Marchiori Presidente EIE GROUP

1. L'azienda EIE compie 35 anni di attività. Rappresenta una realtà italiana che ha saputo costruirsi un percorso qualitativo importante, fino ad approdare al settore dell'esplorazione spaziale. Partiamo da questa realtà, che ultimamente ha preso un'accelerazione tornando a essere una discriminante nel panorama geopolitico: che idea si è fatta di quello che potrà essere il futuro dello spazio con la nuova guida USA e l'affermarsi di nuove potenze spaziali quali la Cina, ma anche gli investimenti di Paesi emergenti come India ed Emirati Arabi?

L’esplorazione ha da sempre rappresentato per l’uomo una ricerca di conoscenza, avventura e scoperta, un modo per spingersi oltre i propri limiti, sia fisici che mentali, per comprendere il mondo e se stessi.

L’evoluzione verso l’esplorazione spaziale non solo esalta la nostra comprensione dell’Universo, la capacità di innovare e l’adattarsi alle sfide del futuro, ma rivoluziona anche i nostri approcci verso la tecnologia e la scienza in genere. Risulta quindi fondamentale attivare processi di cooperazione e di collaborazione, che rappresentano, in questo complesso momento storico, il vero catalizzatore della sua capacità evolutiva.

L’esplorazione favorisce inoltre l’interscambio di conoscenze e competenze, nonché garantisce il supporto

reciproco tra le parti, generando contemporaneamente cross fertilization tra sistemi industriali e accademici e tra questi e le istituzioni.

Dal dopoguerra, anche se con dinamiche totalmente diverse, gli USA e la Federazione Russa, continuano a caratterizzarsi, con il loro operato, come “guida” nell’evoluzione e nel progresso in campo spaziale, in funzione dei relativi rapporti bilaterali o congiunti. Nel Nuovo Millennio, Cina, India e UAE hanno iniziato a imporsi nello scenario mondiale evidenziato strategie nazionali sia scientifiche che commerciali in pieno stile New Space Economy.

La competizione, quindi, diventerà sempre più persistente e orientata da fenomeni geopolitici di nazioni come Cina e India. Bisognerà conseguentemente seguire da "vicino" gli step nel breve periodo e capire come inserirsi in vista di una congiunzione di intenti, in settori disciplinari che compensino la loro non presenza strategica in nicchie di mercato tecnologico (poter rispondere all'interno del loro mercato).

EIE fa parte dell'ecosistema delle aziende capaci di offrire, internamente al sistema nazionale e nel resto del mondo, contenuti specifici che soddisfano le volontà collettive in vista di una nuova corsa nel dominio delle attività spaziali (EIE-Scienza-Industria-Servizi).

2. Come valuta le politiche europee nel settore? Sono all'altezza del dinamismo che lo caratterizza?

L'ESA nasce per soddisfare le politiche di settore fra i Paesi membri e con la consapevolezza di appartenere tutti ad un mercato unico nel quale continuare ad investire in ricerca e sviluppo, efficientando le spese e favorendo meritocraticamente gli Stati, senza sottovalutare l'aspetto della ripartizione delle risorse al fine di evitare frammentazioni interne, capendo quando sia possibile favorire gli investimenti pubblici nel rispetto delle regole internazionali.

USA, Cina ed India, dal canto loro, hanno implementato programmi, che inseguono con o senza collaborazioni estere. Spetta a noi quindi attivare nuove e diverse relazioni al fine di ottenere possibili accordi di collaborazione. Per farlo è necessario assumere sempre più consapevolezza della complessità anche culturale delle dinamiche di collaborazione, acciocché evitare inutili barriere competitive.

I gabinetti ministeriali italiani dovrebbero mantenere un'attenzione continua a ciò, con impiego di personale di grande esperienza. È consolidato infatti che "...in ESA si riesca a far molto con poco..." come dimostrano i numeri a disposizione per i finanziamenti in molti programmi.

La politica deve farsi promotrice con

Tommaso Marchiori Vice Presidente di EIE GROUP

metodologie e processi meno burocraticizzati. Come già sottolineato precedentemente serve maggior reattività e meno dipendenza da paesi terzi, serve anche più rispetto in relazione agli accordi comuni, nel mercato unico europeo, sotteso troppo spesso a dinamiche economico finanziarie basate sull'euro.

Per una corretta interpretazione bisogna allora capire il ruolo del mercato unico e le interazioni tra stati all'interno dello stesso. Molte tecnologie potrebbero essere sviluppate in seno ai Paesi europei e questo approccio favorirebbe da un lato la conservazione del know-how e dall'altro garantirebbe produzioni per terzi, così da detenere ruoli settoriali di mercato.

In questa epoca di forte interscambio il Golden Power è stato strumento di tutela di interessi nazionali e di sicurezza economica. Questo intervento è solo uno dei possibili, capace di bilanciare l'apertura economica internazionale in ottica nazionale.

Serve quindi promuovere lo stesso a livello europeo, con monitoraggi continui, consolidando la giurisprudenza sulla sicurezza nazionale ed europea e le analisi sulle operazioni finanziarie (statistiche e storiche). Nel caso inoltre sussistano altri strumenti bilaterali o n-laterali che, uscendo dalle regole comuni,

dovranno coesistere senza compromettere la stabilità del mercato.

Nei contesti territoriali, infine, per non dipendere da terzi, bisognerà mettere le persone e le aziende in grado di poter pensare e sviluppare brevetti; promuovere l'esistenza di startup senza prevaricare lo stato di maturità dei processi o delle idee che nascono da esse e quindi dare in un certo senso campo largo ai soggetti preposti a costituirne l'ossatura e la muscolatura (Management & Engineering).

Servirà anche consolidare poli tecnologici capaci di allacciare il binomio INDUSTRIA e UNIVERSITA'/

CENTRI DI RICERCA, prima su scala nazionale e successivamente su scala europea; con network solidi e condivisi all'interno del mercato unico europeo senza dispersione o dipendenza verso terzi su tecnologie avanzate o ritenute critiche.

Sul fronte energetico i paesi dell’Unione Europea dovranno continuare la ricerca e lo sviluppo in ambito fusione e fissione nucleare (di quest'ultima l'Aerospazio ne fa uso già da decenni). Dovranno essere ridondati gli interessi sulle tecnologie a semiconduttore!!! Serviranno poi allineamenti strategici per la UE, come già sono instaurati con gli USA, ma estendibili in analogia ad Australia e Giappone.

Andranno sostenute le tecnologie utili a migliorare l'"industria" dell'agricoltura o le altre filiere alimentari (ma intese nel dominio di tutte le risorse ambientali disponibili all'interno dell'UE) che traggono beneficio in maniera diretta ed indiretta dalle tecnologie aerospaziali. Fondamentali anche gli investimenti nell'educazione e nella formazione avanzata; bisognerà investire in educazione tecnica e scientifica, per garantire forza lavoro altamente qualificata e sviluppare competitività. In tal senso bene han fatto le Università europee che, anticipando i tempi sull'attrarre talenti extra UE, hanno reso l'intero territorio europeo, polo attrattivo per compensare la "perdita" di risorse umane. In questo contesto globale, interconnesso e complesso, ritengo che combinare politiche interne UE mirate, con una forte cooperazione internazionale, possa sostenere la protezione delle risorse economiche e strategiche in chiave predittiva tempo-variante.

3. E l'Italia? Come valuta il nostro posizionamento, anche alla luce della nuova legge sullo spazio? Saremo in grado, a suo parere, di intercettare le opportunità che questo mercato crescente potrà fornire? Ha suggerimenti da dare?

La nuova legge sullo spazio in Italia, approvata recentemente, rappresenta un passo significativo per il settore spaziale nazionale. Essa mira a incentivare la crescita dell’industria spaziale, promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo, sostenendo le start-up e facilitando collaborazioni tra enti pubblici e privati. Tra i punti chiave, in primis le misure

per garantire che le attività spaziali siano ecologicamente sostenibili; gli incentivi per progetti innovativi; la collaborazione internazionale con la promozione di partnership con agenzie spaziali e aziende estere e le iniziative per formare nuovi professionisti nel settore spaziale. Questa legge potrebbe rafforzare il posizionamento dell’Italia nel contesto europeo e globale, contribuendo a progetti significativi come quelli legati a esplorazione, telecomunicazioni e osservazione della Terra.

Gli anni a venire dovranno quindi caratterizzarsi con nuove iniziative basate, ad esempio, su concetti multi-missione e di multifrequenza, il lancio di costellazioni di mini-micro-nanosatelliti che forniscano servizi innovativi, nonché il lancio di sistemi satellitari scientifici distribuiti. Dovrà inoltre essere incrementato lo sviluppo delle capacità e la flessibilità del programma Vega: questo potrà garantire il coinvolgimento attivo del mondo della ricerca e di quello industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up.

4. Torniamo a EIE GROUP. Se dovesse riassumere in tre parole il suo cammino in questi “primi 35 anni”, quali userebbe e perché?

Creatività, innovazione e guida (leadership settoriale) hanno rappresentato e rappresentano il successo internazionale di EIE e la sua capacità di stare e crescere nei mercati. Le evoluzioni in atto non possono che confermare l’attualità di tali termini, assunti per rappresentare le modalità attraverso le quali EIE affronta le sue sfide.

5. In particolare, EIE GROUP ha basato il proprio cammino di crescita sulla capacità di ingegnerizzare le possibili soluzioni. Come entra l’esplorazione spaziale in tale contesto?

EIE, sviluppa negli anni una peculiare capacità sistemica che le consente di collocare la sua ingegneria ai vertici dei processi di sviluppo di progetti complessi e multidisciplinari. Con tali dotazioni EIE si è conseguentemente affacciata al mondo dello spazio e della difesa. Lo ha fatto inserendo nell’organico giovani specialisti del settore, che hanno saputo immediatamente integrarsi nelle dinamiche specifiche dell’ingegneria applicata, ma anche complementando le loro dotazioni di innovativi processi manageriali e relazionali.

EIE ha poi sapientemente attivato piani di trasposizione delle sue tecnologie in ambiti limitrofi, quali quelli delle ground facilities e delle applicazioni per aerospazio e difesa. Sono prodotti EIE: gli osservatori Flyeye di ESA, per la Space Surveillance and Tracking, il sistema VERT-X con il loro Raster-Scan per la calibrazione dello specchio per raggi X del futuro telescopio spaziale Athena, sempre per ESA che sarà installato all’interno di una camera a vuoto costituita da un cilindro in acciaio da 7m di diametro per un’altezza di soli 20m. Sono prodotti di EIE per lo spazio anche le stereo-camere iperspettrali da installare su droni, cube-sat o su satelliti per l’osservazione in “quattro dimensioni” della superficie terrestre o per l’osservazione planetaria. Recentemente EIE ha iniziato un interessante percorso per la realizzazione di strutture per piattaforme di lancio, per i

futuri spazioporti e per la presenza umana sulla Luna e su Marte.

6. Per gli anni a venire, il vostro approccio è più per lo spazio o dallo spazio? O intendete operare in entrambi i fronti?

EIE non ha mai pianificato indirizzi di business a configurazione ristretta, lasciandosi condurre da strategie di marketing orientate dalle opportunità e dalle tendenze dei mercati, adattando sapientemente le sue tecnologie, le sue infrastrutture e soprattutto la sua capacità di adattamento dell’offerta ingegneristica e manageriale del proprio organico. EIE si caratterizza quindi come azienda pronta ad offrire processi da sistemista nello sviluppo di progetti complessi, anche utilizzando una articolata, quanto matura, supply chain e aggregazioni industriali e scientifiche mirate agli obiettivi da perseguire.

7. In passato, gli investimenti spaziali sono stati soprattutto pubblici. Negli ultimi anni i privati hanno guadagnato posizioni di rilievo e il trend sembra accelerare: basti pensare che il nuovo amministratore della Nasa è un imprenditore privato. Ritiene ancora determinante il ruolo del pubblico negli investimenti spaziali o pensa che questo sia progressivamente destinato a scomparire?

Il ruolo del settore pubblico negli investimenti spaziali rimane fondamentale, anche con l’aumento della partecipazione privata. I governi forniscono finanziamenti iniziali, regolamentazioni e infrastrutture critiche, oltre a garantire la sicurezza e la cooperazione internazionale.

Il new deal della Space Economy ha trasformato l’interesse industriale, generando una crescente presenza di aziende private. Le collaborazioni tra pubblico e privato, come nel caso della NASA e di SpaceX, dimostrano che entrambi i settori possono trarre vantaggio da questa sinergia. È probabile che il settore pubblico continui a svolgere un ruolo cruciale, ma potrebbe evolversi, passando da un modello di finanziamento diretto a uno di partnership strategiche. In questo contesto, la scomparsa totale del pubblico sembra improbabile, poiché le missioni spaziali richiedono risorse e competenze che i privati da soli potrebbero non essere in grado di fornire.

L’Europa, attraverso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sta promuovendo una strategia di cooperazione pubblico-privato per sostenere l’industria spaziale. Ha lanciato programmi come il “Commercial Space Activities” per incentivare le startup e le aziende private, offrendo finanziamenti e supporto tecnico.

In Italia, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha collaborato con aziende private come Leonardo e Thales Alenia Space per sviluppare progetti in ambito satellitare e di esplorazione spaziale. Il governo italiano ha anche investito in iniziative di ricerca e sviluppo, puntando a rendere il settore spaziale un motore di crescita economica. La nuova legge per lo spazio varata dal governo italiano, nota come “Legge per l’industria spaziale”, mira a sostenere lo sviluppo dell’industria spaziale nazionale. Essa prevede incentivi fiscali, finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, e un quadro normativo più chiaro per le attività

spaziali.Uno degli obiettivi principali è promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato, facilitando investimenti privati e startup nel campo spaziale. La legge mira anche a garantire la sicurezza delle operazioni spaziali italiane e a posizionare l’Italia come un attore chiave nel contesto europeo e globale. In sintesi, questa legge rappresenta un passo significativo per rafforzare l’industria spaziale italiana, stimolando la competitività e l’innovazione.

In sintesi, sia l’Europa che l’Italia stanno adottando un approccio misto, integrando investimenti pubblici con il dinamismo del settore privato per rafforzare la propria posizione nel panorama spaziale globale.

8. L'evoluzione del settore spaziale è, in ogni caso, frutto della collaborazione. Quanto e come questo aspetto potrà contare per il futuro di EIE GROUP?

Come precedentemente espresso, i domini spaziali sono caratterizzati da processi di lungo respiro, multidisciplinari, dove principalmente i grandi player nazionali, europei e internazionali, definiscono con i governi, le organizzazioni e le agenzie spaziali i piani di sviluppo e realizzativi. EIE opera in tali contesti sia con rapporti diretti con le agenzie spaziali o partner industriali a caratura internazionale. Analogamente EIE si è fatta negli anni, promotrice della costituzione di distretti regionali (es.: Distretto SKYD Veneto) o l’attuale rete veneta per l’aerospazio (RIR-AIR) con la quale opera sia in contesti nazionali che internazionali, in termini di promozione e realizzativi. EIE appartiene inoltre all’associazione nazionale AI-

PAS (Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali) e partecipa attivamente nelle relazioni istituzionali che concorrono a definire le politiche industriali in ambito spaziale. In campo internazionale EIE è anche Global Spaceport Alliance Associate Member per tutte le tematiche legate alla realizzazione di spazioporti in termini infrastrutturali e di servizi.

EIE ha quindi costituito un ambiente fertile nel quale attrarre opportunità, condividere progettualità, stabilire percorsi di collaborazione.

9. n generale, se guarda davanti a lei e alle sfide che EIE GROUP dovrà affrontare, quali sentimenti prova, e perché?

Lo spazio rappresenta per EIE parte vitale della sua quotidianità, non soltanto perché caratterizza la relativa unità di business ma anche e soprattutto perché si configura come nuovo e diverso modus operandi.

Ne consegue che per EIE, non si tratta di caratterizzare sentimenti, bensì configurare comportamenti globali come rappresentato dal nostro nuovo motto che caratterizzerà i nostri prossimi 35 anni: “Sons of a New Universe”.

di Gianpietro Marchiori

Gianpietro Marchiori Presidente di EIE GROUP

Nei suoi 35 anni EIE ha avuto l’opportunità di sviluppare importanti progetti internazionali, tra i quali i più iconici sono autentiche pietre miliari, che hanno segnato un percorso di crescita straordinario e contribuito a definire il progresso tecnologico e scientifico nel settore Aerospaziale, Astrofisico e Difesa. Questi progetti rappresentano i pilastri di un lungo e ambizioso percorso di crescita, dalla loro concezione iniziale fino alla piena maturità operativa, attraversando sfide ingegneristiche complesse, avanzamenti tecnologici e collaborazioni strategiche su scala globale.

NTT, il progetto del concepimento e dell’infanzia di EIE

Iniziai ad occuparmi di osservatori astronomici per caso, nel 1986, con il progetto NTT – New Technology Telescope dell’ESO – European Southern

Observatory. In campo astronomico, l’applicazione dei computer iniziata negli anni ’60, per l’elaborazione dei dati astronomici e la simulazione di modelli astrofisici, si sviluppa rapidamente ma, solo negli anni ’80, l’applicazione dei computer nella costruzione dei telescopi, inizia a diventare significativa. I computer vengono utilizzati per progettare ottiche complesse, controllare i sistemi di puntamento e stabilizzare i telescopi.

L’NTT è stato per me fin da subito una folgorazione scientifico/tecnologica che sino ad allora avevo operato in un settore ingegneristicamente assai interessante, nel quale avevo cercato di innovare quanto più fosse possibile.

Un progetto rivoluzionario inaugurato nel 1989 presso l’osservatorio di La Silla, in Cile.

Il telescopio NTT è stato il primo a utilizzare un design con un sistema di ottica adattativa, che consente di correggere gli effetti dell’atmosfera terrestre sulle immagini astronomiche. L’obiettivo era quello di migliorare la qualità delle osservazioni. Grazie a uno specchio primario di 3,58m, il telescopio ha permesso di ottenere immagini molto più chiare e dettagliate rispetto ai telescopi precedenti. Uno degli aspetti più innovativi di NTT è stato l’uso di un sistema di controllo computerizzato che regola continuamente la forma dello specchio per compensare le distorsioni

atmosferiche. Questo ha rappresentato un avanzamento significativo nella tecnologia telescopica. Anche l’edificio rotante che ospita il telescopio è stato oggetto di una rivoluzione tecnologica basata sul concetto della massimizzazione delle prestazioni del telescopio e nella creazione di un ambiente controllato per le osservazioni, caratterizzato da un'innovativa struttura dalla forma poligonale rotante su un cuscinetto monolitico gigante, di quasi 7 metri di diametro, al fine di ridurre al minimo le vibrazioni. La struttura, isolata termicamente, con speciali materiali, contribuisce a mantenere condizioni stabili all’interno, minimizzando gli effetti dell’atmosfera esterna. L’edificio rotante è dotato di un sistema di apertura che permette una rapida esposizione verso il cielo del telescopio, riducendo il tempo di inattività durante le osservazioni e di una serie di aperture atte a garantire una costante ventilazione durante le fasi di osservazione. L’edificio inoltre è stato integrato con sistemi informatici e di controllo del telescopio, che permettono un funzionamento efficace e coordinato.

La progettazione dell’edificio ha avuto un ruolo fondamentale nel caratterizzare il successo di NTT, complementando le tecnologie innovative utilizzate per il telescopio stesso e aprendo la strada al futuro dei grandi osservatori del mondo. Sulla base di

questa incredibile esperienza, nasce EIE, il 2 novembre del 1989, anno appunto della sua attivazione.

NTT ha contribuito a numerose scoperte scientifiche, tra cui studi su galassie lontane, stelle e pianeti extrasolari. Grazie alla sua progettazione avanzata, ha aperto la strada per ulteriori sviluppi nell’ottica adattativa, influenzando progetti successivi in tutto il mondo.

Oggi, NTT continua a essere un importante strumento astronomico, utilizzato da ricercatori di tutto il mondo per condurre osservazioni e studi scientifici.

NTT ha reso possibile diverse importanti scoperte astronomiche, tra cui esopianeti, galassie lontane, supernovae; ha contribuito a mappare la distribuzione di galassie e materia oscura, migliorando in tal modo la nostra comprensione della struttura cosmica e ha effettuato osservazioni di fenomeni come i buchi neri e le stelle di neutroni, fornendo dati importanti sulla fisica in condizioni estreme.

Queste scoperte hanno avuto un impatto significativo sulla comprensione dell’Universo e hanno aperto nuove strade per la ricerca astronomica.

Alcuni esempi specifici di scoperte fatte con NTT: il sistema planetario HR 8799 che ha portato alla prima diretta visualizzazione di un sistema

di esopianeti, rivelando dettagli sulle loro atmosfere; l’osservazione di galassie a spirale molto lontane che hanno fornito informazioni cruciali sulla loro evoluzione e sulle condizioni dell’Universo primordiale; ha monitorato e caratterizzato diverse supernovae, inclusa la supernova SN 1987A, approfondendo la comprensione delle esplosioni stellari e della nucleo-sintesi; ha aiutato a chiarire i processi che governano l’accrescimento di materia in buchi neri supermassicci; le osservazioni di pulsar e stelle di neutroni che hanno fornito dati fondamentali sulla loro struttura e sui fenomeni relativistici.

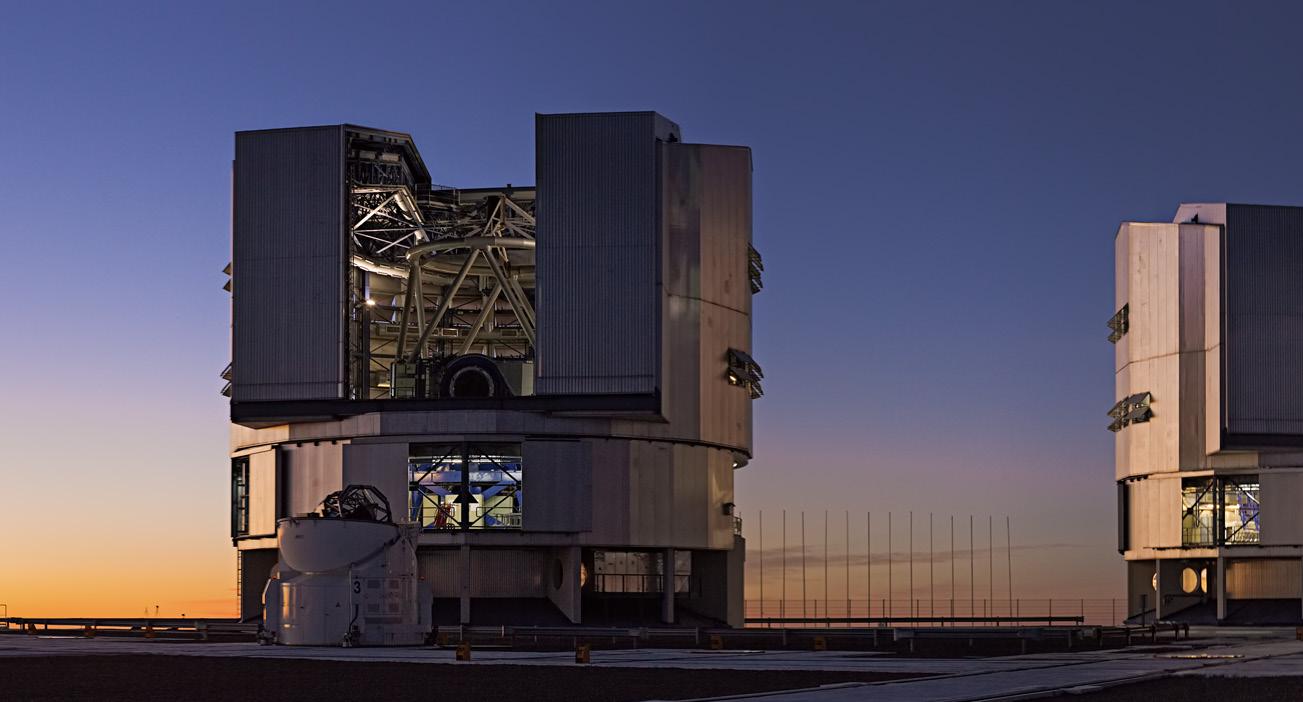

Il VLT, il progetto dell’adolescenza di EIE

L’esperienza acquisita da EIE con NTT e la stretta relazione stabilita con il cliente, ci ha consentito di attivare una serie di studi atti a definire come le nuove tecnologie, identificate e prototipate nel progetto NTT,

potessero essere applicate al nuovo ambizioso progetto di ESO. VLTVery Large Telescope, un insieme di quattro telescopi da 8,2m di diametro di ciascun specchio, concepiti per lavorare in combinata come un unico sistema, attraverso la tecnologia interferometrica. Questo consente di ottenere immagini ad alta risoluzione, superando le limitazioni di un singolo telescopio.

Il progetto venne sviluppato con due diversi contratti, uno per i telescopi e uno per gli edifici rotanti, entrambi realizzati con team di aziende italiane. Il lavoro di progettazione impegnò EIE per diversi anni. Anche il VLT è stato infatti caratterizzato da una serie di processi pionieristici con applicazioni innovative nell’utilizzo di motori lineari per il movimento e il controllo degli assi dei telescopi. Questa tecnologia ha consentito un’elevata precisione nel puntamento e nel tracciamento degli oggetti celesti, migliorando significativamente la capacità di osservazione. L’uso di

motori lineari, applicati per la prima volta da EIE, ha reso possibile un funzionamento più fluido e preciso, contribuendo a migliorare le prestazioni dei telescopi e quindi delle osservazioni astronomiche.

Altra importante innovazione è stata quella dell’uso integrato di supporti idrostatici per il sostentamento degli assi di rotazione dei telescopi, in sostituzione dei tradizionali cuscinetti, al fine di migliorare la stabilità e la risposta del telescopio, permettendo in tal modo un controllo più accurato durante le osservazioni. Il sistema idrostatico, presentando bassissimi attriti, contribuisce a una minore usu-

ra meccanica, aumentandone la durata e l’affidabilità del telescopio nel tempo. Questa innovazione ha rappresentato un importante passo avanti nella tecnologia dei telescopi moderni.

La costruzione dei quattro telescopi, chiamati Antu, Kueyen, Melipal e Yepun, che in lingua Mapuche rappresentano quattro oggetti celesti, è iniziata negli anni ’90 ed il primo telescopio è stato inaugurato nel 1998.

Ogni telescopio è equipaggiato con strumenti avanzati per osservazioni in diverse lunghezze d’onda, dall’ottico all’infrarosso. Grazie alla sua configurazione, il VLT ha contribuito

The VLT Telescope, it tilted during the opening of its enclosure

a scoperte significative, tra cui studi su esopianeti, galassie lontane e fenomeni cosmici.

VLT ha rappresentato una svolta significativa nell’astronomia, non solo per la sua potenza osservativa, ma anche per l’innovazione tecnologica, influenzando molti altri progetti di telescopi in tutto il mondo. Oggi, VLT rimane uno degli strumenti più importanti per l’astronomia moderna.

VLT ha portato a numerose scoperte significative, tra cui: le immagini di esopianeti come quelli del sistema HR 8799, fornendo dettagli sulle loro atmosfere e composizioni chimiche; il movimento di S02, una stella che orbita attorno al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, confermando la presenza di un buco nero di massa elevata; galassie come GN-z11, una delle galassie più lontane conosciute, risalente a solo 400 milioni di anni dopo il Big Bang; lo studio di lenti gravitazionali, mappando la distribuzione della materia oscura in ammassi di galassie, fornendo informazioni fondamentali sulla sua natura; supernovae come SN 1993J, contribuendo a comprendere i meccanismi di esplosione e la nucleo-sintesi degli elementi.

ALMA, il progetto della giovinezza di EIE

Era un giorno di vacanza, di rientro da una missione in Cile su VLT, a Rio de Janeiro, quando squillò il telefono della stanza d’albergo: era il prof. Pacini.

Caro Gianpietro, sono Franco, è ora di impegnarci come Italia, anche nel campo della grande radioastronomia…

Non ci pensai troppo, iniziammo un lungo lavoro di ricerca tecnologica per rispondere alle condizioni estreme dei siti selezionati e agli ambiziosi requisiti di surface accuracy, di pointing e tracking, al fine di inventare un nuovo concetto di radiotelescopio.

Il percorso contrattuale non fu facile, anzi, architettato con configurazioni tali da facilitare chi sarebbe partito prima, oltre a proporre un bando per fare dei prototipi da installare in suolo americano.

Prima della costruzione definitiva dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), furono infatti realizzati tre prototipi di antenne: uno americano, gestito da NRAO

- National Radio Astronomy Observatory, uno giapponese, gestito da NAOJ - Osservatorio Nazionale Astronomico del Giappone e uno europeo, gestito da ESO - Osservatorio Europeo Australe e vinto da EIE.

Questi prototipi furono fondamentali per testare e sviluppare le tecnologie necessarie per il funzionamento del complesso ALMA.

Segui una lunga fase di gare per la realizzazione che si concluse con tre differenti contratti, al fine di garantire il giusto ritorno (USA, Giappone ed Europa). EIE poté sviluppare il suo progetto, in partnership con altre due aziende europee. Il contratto venne firmato nel 2005 a Monaco, al quartier generale di ESO. La prima antenna venne consegnata il 27 luglio 2011 al Llano de Chajnantor, a oltre 5000 m di quota, ai limiti del deserto di Atacama in Cile. L’intero array di radio antenne venne inaugurato con una memorabile celebrazione, nel 2013, al quartier generale di ALMA a San Pedro di Atacama.

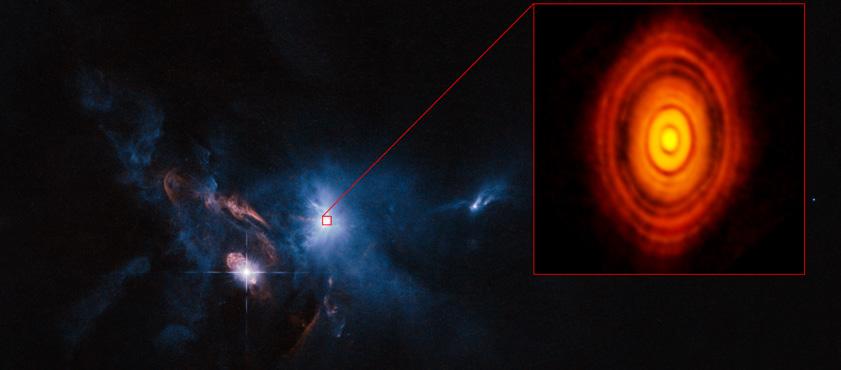

ALMA è attualmente il più grande complesso di radiotelescopi del mondo, dedicato all’osservazione della

radiazione millimetrica e submillimetrica. Composto da 66 antenne (25 americane, 25 europee e 16 giapponesi). ALMA è in grado di operare come un telescopio virtuale di grande dimensione, migliorando notevolmente la risoluzione e la sensibilità nelle osservazioni astronomiche. Grazie alla sua configurazione e alla sua tecnologia avanzata, ALMA ha rivoluzionato il campo della radioastronomia, permettendo di studiare una vasta gamma di fenomeni astronomici.

Alcuni degli obiettivi principali di ALMA includono: le formazioni stellari (osservare le nubi di gas e polvere dove nascono le stelle e i sistemi planetari); le galassie lontane (studiare galassie in fase di formazione nell’universo primordiale); le molecole complesse (indagare la chimica nell’universo, comprese le molecole organiche, che possono avere implicazioni per l’origine della vita); i fenomeni cosmici (analizzare eventi come l’emissione di radiazione da buchi neri e supernovae).

I radiotelescopi europei di ALMA, concepiti da EIE, hanno introdotto diverse innovazioni tecnologiche signi-

ficative che faranno scuola per lo sviluppo delle future antenne. Alcuni dei principali aspetti includono: un innovativo, quanto originale design della superficie primaria, realizzata con pannelli, non per lavorazione meccanica dell’alluminio, bensì con processi di replica elettrochimica, i quali hanno garantito che ogni pannello abbia le stesse specifiche ottiche e un’accuratezza della superficie globale della parabola nettamente superiore, permettendo una migliore raccolta e focalizzazione delle onde millimetriche e sub millimetriche; una sofisticata tecnologia di controllo per l’allineamento e il puntamento delle antenne, garantendo una maggiore precisione nelle osservazioni; una originale configurazione delle motorizzazioni degli assi, ottenuta con la stessa tipologia di motori lineari adottati da EIE anche per i grandi telescopi che hanno consentito un controllo preciso, una reazione rapida ed un’incredibile accuratezza nel posizionamento delle antenne; una struttura monolitica, dalla parabola, alla receiver cabin a tutta la struttura portante dello specchio secondario, realizzata completamente con speciali fibre di carbonio per garantire robustezza, leggerezza e stabilità termica in condizioni ambientali estreme.

Queste innovazioni hanno migliorato significativamente le capacità operative di ALMA, rendendo possibile

il tracciamento di oggetti celesti con grande precisione e facilitando le osservazioni di alta qualità in diverse lunghezze d’onda.

ALMA si inserisce nell’ambito dell’astronomia e della cosmologia, fornendo dati essenziali per la comprensione dell’Universo.

ELT, il progetto della maturità di EIE

Fu inebriante ascoltare il responsabile amministrativo di ESO: Dott. Arnout Tromp, in apertura dell’incontro del 13 novembre 2015:

• Il progetto di offerta del consorzio ACe, sviluppato da EIE, è l’unico, che ha dimostrato totale rispondenza a tutti i requisiti tecnici, manageriali ed amministrativi, richiesti da ESO.

Un lavoro estenuante, partito da molto lontano e durato oltre sette anni, dal 2007 al 2015.

Il contratto venne firmato, il 25 maggio 2016, dopo sei mesi di negoziazioni, con una cerimonia a caratura internazionale, alla presenza dell’allora Ministro della Ricerca Scientifica, on. Giannini, si trattava infatti del più grande contratto in campo astronomico, di circa 400 milioni di euro. Iniziò così uno dei periodi più complessi per l’intera nostra struttura aziendale che doveva, in meno di due

anni, sviluppare l’intera progettazione esecutiva, sia di tutte le strutture, che dei meccanismi, degli impianti e delle automazioni del telescopio ma anche, contemporaneamente, di tutto il complesso delle fondazioni, dei pilastri, dell’edificio rotante, degli edifici ausiliari, inclusa l’urbanizzazione dell’area.

Una sfida ingegneristico/tecnologica – oramai capace di snocciolare tutti quegli irraggiungibili requisiti di questo telescopio gigante, dove tutto è oltre il limite dell’applicabilità, ma anche e soprattutto una EIE particolarmente matura e in grado di attivare una struttura manageriale atta a gestire ritmi, eventi, confronti, tempistiche, costi, rischi, in un articolato processo sistemico.

Un team di 50 tra ingegneri, manager, specialisti, tecnologi, amministrativi completamente dedicati a trasformare i 1802 requisiti in materiali, componenti, sottosistemi, strutture, tra loro interconnessi per resistere alle estreme condizioni ambientali ma, allo stesso tempo per garantire la “sofisticata leggerezza” del puntare ai confini dell’Universo.

ELT e attualmente il più grande telescopio ottico-infrarosso del mondo, con uno specchio primario segmentato di 39m di diametro. Questo

Alma/Hubble composite image of the region around the young star HL Tauri

enorme specchio, composto da 798 segmenti, permetterà di raccogliere una quantità di luce senza precedenti, migliorando la risoluzione e la sensibilità nelle osservazioni astronomiche. ELT sarà in grado di affrontare questioni scientifiche chiave, come lo studio di esopianeti, galassie lontane e la comprensione dell’evoluzione dell’Universo.

ELT stato progettato con diverse caratteristiche innovative: lo specchio primario segmentato; la straordinaria ottica adattativa dello specchio quaternario, per correggere le distorsioni atmosferiche in tempo reale, migliorando in tal modo la qualità delle immagini; il complesso dei cinque fattori che garantiscono al telescopio di inseguire e puntare (strutture specificatamente rigide, combinate con motorizzazioni lineari ad altissime prestazioni, encoder precisissimi e sistemi di controllo capaci di amalgamare e correggere, se necessario, tutti gli errori e le difettosità residue).

Queste caratteristiche rendono ELT uno degli strumenti più avanzati e promettenti nell’astronomia moderna.

Un telescopio ad alte prestazioni richiede un edificio che lo contiene altrettanto performante, e quello di ELT lo è in maniera particolarmente appropriata. Il rapporto tra le dimensioni di un telescopio gigante e la sua cupola risulta totalmente sbilanciato: un grande telescopio in un «piccolo

edificio» per ridurre al minimo i costi energetici generati dal trattamento dell’aria interna, di quasi 400 mila metricubi.

Si aggiunga inoltre il particolare rivestimento esterno, costituito da una serie di materiali che combinano l’alto

gano come ali al vento per consentire al telescopio di osservare, le diffuse aperture di ventilazione che interessano l’intera cupola, per uniformare il flusso dell’aria che interessa il telescopio e le enormi pareti mobili che si sollevano sincrone con l’angolo di puntamento del telescopio per proteg-

livello di isolamento, con una riflettività diurna al fine di ridurre gli effetti solari, oltre ad un basso irraggiamento notturno verso la volta celeste. I grandi portoni di osservazione, che si spie-

gerlo dalle raffiche di vento che lo renderebbero instabile in posizione. Un edificio rotante rappresenta una enorme macchina multifunzione, che ruota per seguire le traiettorie del

telescopio durante la notte, consente in tal modo di servire il telescopio in tutte le sue necessità di ispezione e manutenzione, di sostituzione delle sofisticatissime strumentazioni, oltre a proteggerlo da venti estremi e terremoti catastrofici.

Il telescopio ruota galleggiando su un film d’olio, si appoggia, come l’edificio, su dispositivi smorzanti che riducono e mettono in sicurezza ogni equipaggiamento e le relative strutture dalle accelerazioni prodotte dai terremoti. Queste peculiarità assicureranno un funzionamento efficiente e ottimale per le osservazioni astronomiche, per lungo tempo.

ELT è stato concepito per diverse aree della ricerca astronomica, tra cui: (i) lo studio degli esopianeti: sarà in grado di analizzare atmosfere di esopianeti e cercare segni di vita, contribuendo a comprendere la formazione di sistemi planetari; (ii) La formazione stellare ELT: osserverà le nubi di gas e polvere in cui nascono le stelle, fornendo informazioni sui processi

di formazione stellare; (iii) le galassie lontane: ELT studierà l’evoluzione delle galassie nel tempo, analizzando la loro formazione e interazioni; (iv) la materia oscura ed energia oscura: ELT contribuirà a comprendere la natura della materia oscura e dell’energia oscura nell’universo; (v) l’astronomia delle alte energie: ELT indagherà fenomeni estremi come buchi neri supermassicci e supernovae, migliorando la comprensione della fisica in condizioni estreme.

L’affascinante mondo dell’astronomia e dello spazio

Queste le sfide tecnologiche che ci hanno portato ad essere un’azienda al servizio della grande scienza internazionale, le ragioni per le quali non abbiamo mai smesso di studiare, di inventare, di applicare, di sfidare. Abbiamo raggiunto i nostri 35 anni nella maturità di inseguire il nostro motto “the Power of Creativity”, lavoriamo ora per i prossimi 35 consci di nuovi ambiti e nuovi orizzonti: “Sons of a New Universe”.

L’Italia è chiamata a condurre da leader molti dei processi innovativi che spaziano dalla Scienza Applicata, all’Astronomia e allo Spazio. Il sistema industriale ha avuto la capacità di intuire i fattori di crescita, si è preparato e sta presidiando i mercati. ma non lo sta facendo da solo, lo sostiene sia il sistema accademico ma anche il nostro Governo, con la nuova Legge per lo Spazio.

EIE appartiene a questo processo, molti e diversi i mercati e le applicazioni scientifiche e tecnologiche: dagli Osservatori per i Debries, alle Ground Facility, dalle Piattaforme di Lancio, all’Osservazione della Terra, alle trasmissioni satellitari sino agli habitat lunari e marziani.

Da oltre 40 anni crediamo nell’intelligenza. E negli ultimi 15 anni abbiamo investito nella progettazione di piattaforme di interpretazione di flussi di dati sempre più complessi da cui trarre stimoli e segnali per cercare di comprendere il presente e anticipare il futuro per i nostri clienti.

Ma abbiamo continuato a ritenere fondamentale l’istinto, il pensiero laterale e qualche volta la visionarietà dell’umano intelletto.

Per questo crediamo fermamente nella IA. L’Intelligenza Animale.

grupporoncaglia.it

Di Fabrizio Beria