Il Nucleare: in attesa della fusione le risposte possibili ai cambiamenti climatici

Space Meetings

Veneto raddoppia: focus su Spazio e Sport

Il Nucleare: in attesa della fusione le risposte possibili ai cambiamenti climatici

Space Meetings

Veneto raddoppia: focus su Spazio e Sport

Il 90% dell’universo è costituito da energia. Energia oscura. Ovvero sappiamo che c’è altrimenti non spiegheremmo l’espansione dell’universo stesso, ma non sappiamo come è fatta. Una fonte di energia può essere infatti prodotta in diversi modi. Abbiamo solo l’equazione di Einstein per interpretare l’energia dell’universo: E=mc². O meglio, per interpretare ogni forma di energia esistente, in un costante ed equilibrato rapporto tra massa ed energia. Prendendo quindi spunto dalla teoria relativistica di Albert Einstein, si può affermare che ciò che non manca nell’universo, nel nostro universo, è proprio l’energia. E però, al contempo, è anche la risorsa più ricercata e ambita dal genere umano, fin dai suoi primordi.

Il problema è che non abbiamo, ancora, la capacità di crearla, sufficientemente per le nostre ambizioni, senza nuocerci.

Abbiamo scelto, nella nostra evoluzione, le forme più semplici per produrre energia, spesso solo per affermare la volontà comune ma, sovente, anche singola, di affermarci, in un meccanismo evolutivo estremamente competitivo in cui accanto al benessere abbiamo messo l’apparire. Ricordate il film di Kevin Costner Rapa Nui? Ebbene sì, una storia d’amore che ha sullo sfondo l’autodistruzione del popolo dell’Isola di Pasqua, antesignano dei nostri tempi, che fece terra bruciata, letteralmente parlando, della propria terra, attivando un processo di cambiamento climatico che li portò all’estinzione. Più in grande è quanto stiamo facendo con la foresta amazzonica e contestualmente con la produzione di energia da componenti fossili, ai quali siamo ancora indissolubilmente legati anche per alimentare il nuovo parco elettrico dell’automotive. Tema che ha portato grandi aziende automobilistiche a ritornare sull’alimentazione all’idrogeno.

E in effetti questo è l’ipotetico futuro. L’idrogeno. In particolare la sua funzione nella fusione nucleare, quella che permette al Sole di brillare ed emettere energia per miliardi di anni, l’elemento più diffuso nell’universo.

Ma l’obiettivo è ancora lontano, mentre i problemi derivanti dal cambiamento sono già presenti. Oggi produciamo energia da fonti alternative molto maggiore che nel passato, con un incremento importante. Ma non è sufficiente. E anche l’iniezione di energia da fissione nucleare sembra non dare abbastanza respiro perché si possa invertire il processo.

Siamo in un Cul de Sac?

03

L’editoriale

06

Tutti parlano di nucleare, nessuno ha i soldi per fare le centrali

- Di Roberto Giovannini per Huffington Post

09

ITER, fusione nucleare con obiettivo il futuro

11

L’energia nel mondo

16

Ariane 6: la, scarsa, risposta dell’Europa a Elon Musk

- Di Joshua Posaner per Politico.eu

21

Il bis del Veneto vale doppio di Anilkumar Dave

- Seconda edizione degli Space Meetings Veneto

25

Venetostars: idee dall’Europa per il Veneto

Dallo Spazio allo Sport alla Moda, è un attimo

26

Quanto vale la Space Economy? 34

Non me la bevo

- il saggio di Michele A. Fino 40

Vini per l’estate 43

Rosa non rosato

46

Vino da bere, meglio se sardo

- colloquio con Maurizio Valeriani

46

Il coraggio di essere unici 48

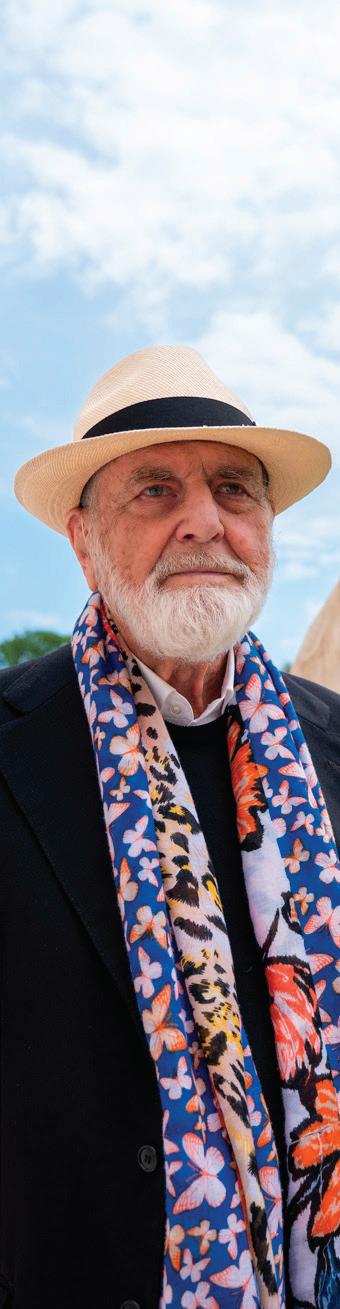

La demopraxia de la t3rza terra

- dialogo con Michelangelo Pistoletto 51

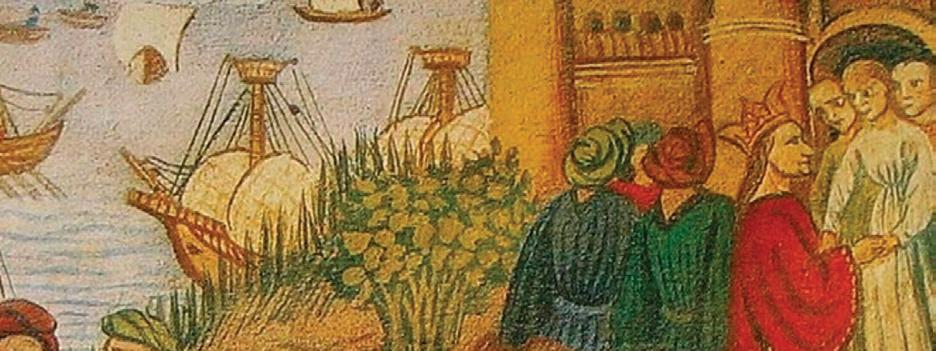

Cleopatra e il serpente di Nicola Fano

- estratto del libro di Trotula de’ Ruggero

54

Succedeoggi Libri

58

Lo Spazio si dà una nuova legge 27

La storia siamo noi

Direttore responsabile

Giulia Bonelli giulia.bonelli@associazioneartemis.com

Hanno collaborato a questo numero

Fabrizio Beria

Anilkumar Dave

Francesco Rea

Nicola Fano

Roberto Giovannini

Progetto grafico

Davide Coero Borga

Realizzazione grafica

Maria Carlotta Spina

Web editor

Fabrizio Beria

Concessionaria pubblicitaria

Pinar Marketing & Comunicazione

Contatti

Via Sommacampagna 51 · 37137 Verona redazione@associazioneartemis.com marketing@associazioneartemis.com www.artemiscienza.news

Editore

Associazione Artemis www.associazioneartemis.com

Crediti immagini

Esa, Nasa, Pexels, Vaticano, Adobe Firefly, Wikimedia Commons

Di seguito vi proponiamo un articolo apparso du Huffington Post, per gentile concessione della testata e del suo autore

di Roberto Giovannini

Per costruire una centrale bisogna spendere almeno 15 miliardi, senza considerare ritardi ed extra-costi. E gli Stati europeisoprattutto Italia e Francia - non hanno i conti in ordine per reggere questi progetti.

Il comunicato del G7 parla di energia nucleare, come ne aveva parlato apertamente il comunicato del G7 di un mese or sono. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel suo discorso televisi-

vo in cui ha annunciato lo scioglimento del Parlamento, ha anche annunciato la costruzione di ben otto nuove centrali atomiche. Anche la Commissione Europea ha inserito il nucleare tra le fonti energetiche pulite, l’Italia le inserirà nei suoi Piani energetici nazionali, e il ministro Pichetto Fratin non si stanca di ripetere che quanto prima il Belpaese sarà costellato di piccoli reattori modulari che permetteranno alle industrie energivore di autoprodursi la loro elettricità e il loro calore a partire dall’atomo. Lo stesso presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha pochi dubbi: “Il mix energetico di oggi non basta. Le

fonti rinnovabili sono suscettibili al vento e al sole e noi abbiamo bisogno di produzioni continue e l’unica via è il nucleare”.

Tutto splendido. Ma perché allora gran parte degli addetti ai lavori ritiene che di tutto questo profluvio di parole non molto si tramuterà in fatti, almeno in Europa? La “colpa” è della congiuntura economica, che sta strangolando i bilanci pubblici dei paesi europei più interessati a ricorrere all’energia nucleare. Per costruire una centrale nucleare di quelle grosse, tecnologia EPR, l’unica ad oggi effettivamente disponibile - a parte i rischi di scavalcamento dei tempi, certificato dai casi degli impianti di Flamanville in Francia e di Olkiluoto in Finlandia - ci vogliono un sacco di soldi, dai 12 ai 15 miliardi di euro. Soldi che nessun operatore privato sarebbe mai disposto a mettere, e che hanno bisogno di un cospicuo intervento dello Stato. Stati che però, sia per quanto riguarda l’Italia (e noi lo sappiamo dal 1992) che per quanto riguarda la Francia (che ha raggiunto un indebitamento di addirittura il 110 per cento del Pil) sono letteralmente alla canna del gas.

Facciamo un passo indietro. Come accennato, nello (sterminato, e inevitabilmente verboso e un po’ generico) comunicato finale del G7 pugliese i Sette Grandi parlano di nucleare, e anche a lungo. Il primo riferimento riguarda i paesi “che decidono di utilizzare l’energia nucleare, o supportano il suo uso” (una dicitura che riconosce che altri paesi,

come la Germania, non la vogliono più usare), che naturalmente ne riconoscono il potenziale come fonte di energia a zero emissioni. In questo campo il Comunicato parla del rafforzamento della filiera del nucleare e della sua sicurezza, e afferma l’intenzione di promuovere la ricerca “in settore tecnologici innovativi per reattori avanzati e i piccoli reattori modulari (SMR), compresi i micoreattori”. Sullo sfondo - ma sappiamo che ci vorranno molti molti anni prima di ottenere soluzioni - c’è la tecnologia dell’energia da fusione, su cui si vuole promuovere la ricerca anche istituendo un “G7 Working Group on Fusion Energy”, che terrà la sua assise ministeriale inaugurale proprio a Roma, sotto l’egida della IAEA (International Atomic Energy Agency).

Insomma, niente di particolarmente nuovo o di efficace in generale sul clima e l’energia. Sono praticamente le esatte identiche parole utilizzate nel comunicato finale del G7 Ambiente di fine aprile a Venaria, presso Torino. In quella sede, o subito dopo, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin aveva anticipato che nel prossimo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), che entro giugno sarà inviato in versione definitiva a Bruxelles, ci sarà anche una “analisi di scenario contenente una possibile quota di energia prodotta da fonte nucleare nel periodo 2030-2050”. L’obiettivo del governo sarebbe teoricamente quello di ottenere dal nucleare circa il 20%

del mix energetico elettrico del Paese. Pichetto ipotizza in Italia almeno 15 mini-reattori di tipo SMR, utilizzati soprattutto dalle imprese energivore, quelle più in difficoltà per i costi elevati dell’energia. Ma a fare bene i conti il 20% dell’elettricità da nucleare vorrebbe dire la bellezza di 310 TW, e di centraline atomiche SMR ce ne vorrebbero ad occhio (a secondo delle dimensioni) da 100 a 400.

Gli SMR, reattori di dimensioni fino a 300 MW elettrici, che dovrebbero essere prodotti in modo industriale (modulare) per ridurne il costo, ancora non esistono, se non a livello sperimentale. E si sa che gli ambientalisti sono molto scettici sulle possibilità effettive di svilupparli in tempi brevi (ovvero prima che la crisi climatica esploda). Secondo uno studio recente dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), un think tank energetico statunitense, i loro costi lievitano e i ritardi nei tempi di realizzazione si accumulano come per le vecchie centrali nucleari. Lo studio, che ha analizzato tutti i progetti di SMR in cantiere, fa notare che sono solo 4 gli SMR operativi o in costruzione oggi in tutto il mondo (2 in Russia e 1 in Cina gli operativi, 1 in costruzione in Argentina), a fronte di circa 80 diversi concetti di piccoli reattori modulari a diverse fasi di maturità. Rispetto alle previsioni di costo, i reattori russi e cinesi hanno registrato un aumento del 300%, quello argentino del 600% nel 2021. Quelli su cui sta lavorando l’americana NuScale

sono già raddoppiati. Quanto ai tempi, anch’essi si stanno dilatando progressivamente. Naturalmente ancora più distante e lontana nel tempo è la fusione nucleare, anche se Eni (o meglio, la CFS, un’azienda di cui Eni è azionista strategico) ha ipotizzato un’improbabile realizzazione della prima centrale elettrica a fusione su scala industriale in grado di immettere in rete elettricità entro i primi anni del 2030.

Non è dunque un caso che la tecnologia nucleare tuttora più credibile (nonostante tutte le difficoltà) sia quella più tradizionale, ad esempio quella di cosiddetti EPR2, su cui protagonista è la Francia. Già nel febbraio 2022 il presidente Macron aveva avviato un programma di revamping delle vecchie centrali atomiche costruite negli anni ’60 e ’70, ma anche la costruzione di sei grandi centrali nucleari del tipo EPR-2 che sarebbero state operative nel 20352037. Nel corso della drammatica allocuzione televisiva della sera delle elezioni europee, Macron ha annunciato di voler aggiungerne 8 al programma, che passa dunque a ben 14 nuovi impianti. Addirittura nel programma elettorale del partito RN di Marine Le Pen c’è scritto che di centrali atomiche ne saranno costruite 20, e che la loro produzione servirà per cancellare progettati campi eolici e fotovoltaici.

Obiettivi forse spericolati, visto che la centrale di Flamanville, in Normandia, una “bestia” da 1600 MW, doveva esse-

re realizzata in 5 anni e ce ne ha messi addirittura 17. Un vero e proprio calvario progettuale, che ha visto i costi decollare dai preventivati 3,5 miliardi di euro agli effettivi 19,1 miliardi di euro. A metà maggio la centrale ha avuto finalmente il via libera per la carica del combustibile atomico nel reattore, 60mila finissimi tubi lunghi 5 metri pieni di pastiglie di uranio. Dovrebbe a fine giugno raggiungere una potenza pari al 25% di quella massima, quanto basta per generare elettricità e immetterla in rete, ma dopo tanti infortuni e ritardi i responsabili trattengono il respiro. E in più già si sa che a fine 2025 il reattore dovrà essere fermato per rimpiazzare il coperchio del vessel, che si sa da anni avere un’anomalia che ne imporrà la sostituzione nel 2026. La storia non è stata molto diversa anche in Finlandia, con il reattore nucleare OL3 della centrale finlandese di Olkiluoto entrato in funzione alla fine del 2021 dodici anni dopo rispetto alla tabella di marcia, e con costi triplicati. Proprio nei giorni scorsi nello stato USA della Georgia è stata inaugurata la prima centrale nucleare di nuova costruzione negli States negli ultimi 30 anni. Qui di anni in più per finirla ne hanno impiegato soltanto sette, e i costi sono passati da 14 miliardi di dollari a oltre 35. Solo in Cina e in Corea del Sud i progetti rispettano tempi e budget.

Insomma, i ritardi e gli extrabudget hanno fatto saltare la società nucleare francese Areva, che lo Stato ha dovuto

nazionalizzare per salvarla. Ma a 15 miliardi di euro a centrale, il banco non può certo reggere. Come scritto su questo giornale, Emmanuel Macron manda al voto un Paese con i conti sottosopra: deficit fuorigiri (nel 2023 il rapporto deficit/Pil è salito al 5,5%) e senza una data di rientro credibile, debito pubblico in salita e già superiore al 110% del Pil, lo spread che sale, un merito creditizio sovrano che ne sconta le ovvie conseguenze (una settimana prima del voto europeo, S&P ha tagliato il rating della Francia a ‘AA-’ da ‘AA’) e a giugno probabilmente l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Se poi vincesse la Le Pen, la promessa riduzione dell’Iva sugli idrocarburi dal 20% al 5,5%, da sola costerebbe dieci miliardi di euro l’anno. O peggio, se non uscisse una maggioranza chiara sarebbe il marasma.

E per l’Italia, che pure il governo ce l’ha, la situazione non è certo migliore: con le nuove dure regole del Patto di Stabilità e Crescita la procedura d’infrazione ce la beccheremo anche noi.

In compenso, noi in tanti anni non siamo mai riusciti a trovare il post per realizzare un sito per un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. L’autocandidatura di Trino Vercellese aveva fatto sperare, ma la marcia indietro del Comune ha raggelato gli entusiasmi di chi spera in un nuovo nucleare italiano.

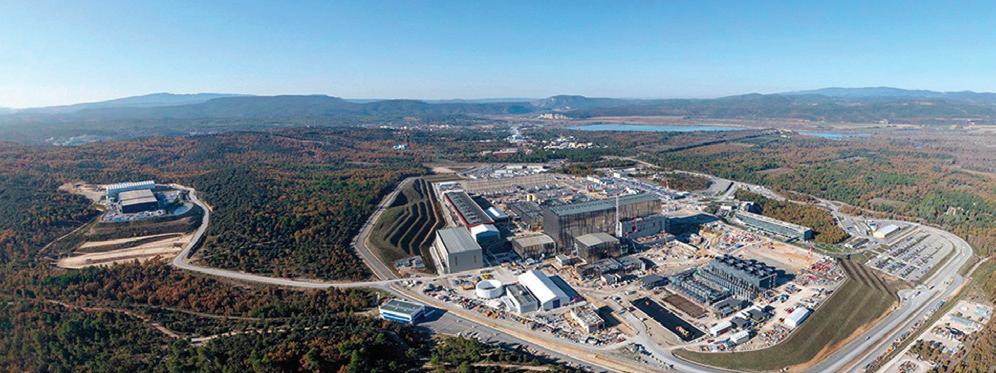

l progetto internazionale con sede in Francia e a guida italiana

Dopo due decenni di progettazione, produzione, fabbricazione e assemblaggio in tre continenti, lo storico progetto multinazionale per la fusione nucleare ITER ha celebrato il 1 luglio il completamento e la consegna delle sue bobine di campo toroidale, il più complesso dei sistemi ITER, provenienti da Giappone ed Europa. Ogni bobina è enorme: è alta 17 metri, larga 9 metri e pesa circa 360 tonnellate. Le bobine del campo toroidale funzioneranno insieme, di fatto, come un unico magnete: il magnete più potente mai realizzato. Genereranno un’energia magnetica totale di 41 gigajoule. Il campo magnetico di ITER sarà circa 250.000 volte più forte di quello della Terra.

Diciannove gigantesche bobine di campo toroidale sono state portate nel sud della Francia. Saranno componenti chiave di ITER, il mega-progetto sperimentale di fusione che utilizzerà il confinamento magnetico per realizzare la fusione nucleare, lo stesso processo che alimenta il Sole e le stelle e fornisce luce e calore alla Terra. La ricerca sulla fusione mira a sviluppare una fonte di energia sicura, pressoché inesauribile e rispettosa dell’ambiente.

ITER è una collaborazione di oltre 30 paesi partner. Unione Europea, Cina, India, Giappone, Corea, Russia e Stati

Uniti vi sono coinvolti. Le bobine di campo toroidale a forma di D saranno posizionate attorno al recipiente a vuoto dell’ITER, una camera a forma di ciambella chiamata tokamak. Qui nuclei atomici leggeri saranno fusi insieme per formarne di più pesanti, liberando un’enorme energia dalla reazione di fusione.

Un plasma dieci volte più caldo del Sole

Il combustibile per questa reazione di fusione sono due forme di idrogeno, deuterio e trizio (DT). Questo carburante verrà iniettato sotto forma di gas nel tokamak. Facendo passare una corrente elettrica attraverso il gas, questo diventa un plasma ionizzato - il quarto stato della materia, una nuvola di nuclei ed elettroni. Il plasma verrà riscaldato a 150 milioni di gradi, 10 volte più caldo del nucleo del Sole. A questa temperatura, la velocità dei nuclei atomici leggeri è sufficientemente elevata da consentire loro di scontrarsi e fondersi.

Per dare forma, confinare e controllare questo plasma estremamente caldo, il tokamak ITER deve generare una gabbia magnetica invisibile, conformata con precisione alla forma del recipiente metallico a vuoto. E qui entrano in gioco le bobine. ITER utilizza niobio-stagno e niobio-titanio come materiale per le sue bobine giganti. Dieci bobine sono state prodotte in Europa, sotto gli auspici dell’Agenzia nazionale europea dell’ITER, Fusion for Energy

(F4E). Otto bobine più una di scorta sono state prodotte in Giappone, sotto la guida di ITER Japan, parte dei National Institutes for Quantum Science and Technology (QST).

ITER inizierà a funzionare scientificamente nel 2034 e sarà in grado di lavorare su plasmi di deuterio-deuterio, con la piena energia magnetica nel 2036 - un ritardo di appena tre anni rispetto al piano originale. Il funzionamento con il combustibile di fusione deuterio-trizio è, invece, previsto per il 2039.

Il progetto, guidato da un italiano, Pietro Barbaraschi, ha diversi soggetti coinvolti, ovvero un consorzio internazionale di sette partner: Unione Europea, Cina, India, Giappone, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti d’America. L’investimento finanziario è di quasi 20 miliardi di euro in vent’anni.

La fusione nucleare rappresenta la principale scommessa sul futuro energetico del pianeta Terra, intendendo preservare il pianeta stesso ma soprattutto la sopravvivenza umana. È tale la sua importanza che tra gli investitori privati vi sono miliardari come Gates, Bezos e Soros e industrie nel campo energetico come ENI.

Il ruolo maggiore nella produzione di energia elettrica mondiale, nel periodo 1965-2023, lo gioca il carbone, che in termini assoluti per molti anni è stata la fonte che è cresciuta maggiormente. La situazione è cambiata a partire dalla crisi economica globale del 2008-9, dopo la quale si assiste ad un progressivo rallentamento nella crescita, sia per un leggero rallentamento dei consumi complessivi di energia, sia per la crescita della produzione di altre fonti.

L’effetto di questo rallentamento è sancito dal fatto che il carbone è passato dal picco del 41,1% nel 2007 al 35,1% nel 2023. La produzione nel 2021 aveva avuto un notevole rimbalzo grazie alla ripresa dei consumi elettrici dopo la crisi covid del 2020 e ai primi problemi nell’approvvigionamento di gas, ma nel 2022-23 la crescita è tornata a far registrare valori più modesti. Anche se la produzione è ai suoi valori massimi storici, si evidenzia come dal 2014 la tendenza alla crescita sia abbastanza lenta se paragonata a quella del decennio precedente.

Il gas naturale ha iniziato una fase di crescita più sostenuta a partire dal 1997 che lo ha portato ad essere la seconda fonte di produzione per importanza dopo il carbone. Anche in questo caso si nota comunque dal 2008 un certo rallentamento nella crescita rispetto al decennio precedente, tanto che la quota percentuale sembra aver iniziato una fase discendente, come già capitato al carbone.

Dal canto suo il petrolio ha avuto il suo periodo di crescita a partire dagli anni ‘60 per poi iniziare ad essere sostituito con il gas naturale durante gli anni ‘90.

L’idroelettrica naturale (ovvero esclusi i pompaggi) è stata per lungo tempo l’unica fonte alternativa ai combustibili fossili. È cresciuta in modo continuo ma non particolarmente sostenuto. A partire dal 2004 si nota una certa accelerazione, anche se è appena sufficiente a mantenere costante la quota percentuale. Negli ultimi tre anni la tendenza alla crescita si è interrotta e si nota addirittura un leggero declino, ma i motivi sembrano essere essenzialmente meteorologici (meno pioggia nei paesi che hanno molti impianti idroelettrici), perché nel frattempo la potenza totale installata nel mondo continua a crescere. Ci si aspetta quindi una ripresa della tendenza alla crescita.

La nucleare è stato il primo tentativo di trovare una nuova fonte alternativa ai combustibili fossili. Partendo praticamente da zero negli anni ‘70, ha avuto una fase di crescita per i trenta anni successivi, più sostenuta durante gli anni ‘80. Già all’inizio degli anni ‘90 l’istallazione di nuovi reattori si era comunque ridotta notevolmente e la crescita della produzione derivava in buona parte da un potenziamento di vecchi impianti, soprattutto negli Stati Uniti.

Il forte rallentamento nell’apertura di nuove centrali e l’inizio della chiusura delle più vecchie ha portato la produ-

zione ad un sostanziale stallo a partire dal 2004, che si è poi trasformata in un vero e proprio decremento nel 2011-12 in seguito agli eventi di Fukushima in Giappone.

Dal 2013 la produzione è tornata a crescere (ma lentamente), principalmente grazie ad una certa attività della Cina nel settore, attività che comunque non è particolarmente elevata se paragonata alla crescita avuta in passato in Europa o Stati Uniti. La quota del nucleare in Cina rimane ad un misero 4,6% della produzione nazionale nel 2023.

In genere, quindi, dal 2013 la produzione nucleare mostra variazioni annuali scarse, ma in leggera crescita. Solo nel 2020, a causa del calo dei consumi per la crisi covid, è stato registrato un declino, e anche nel 2022, a causa di problemi avuti dalle centrali nucleari francesi per guasti, ondate di calore e mancanza di acqua. Ad ogni modo questi due cali di produzione non sono stati seguiti da adeguati recuperi e ciò ha portato negli ultimi quattro anni ad un nuovo stallo.

La produzione mondiale attuale rimane così ancora di poco sotto al picco raggiunto nel 2006 ed in termini relativi la quota percentuale ha una tendenza a calare addirittura dal 1996, quando raggiunse il 17,4% della produzione energetica mondiale.

Il nuovo tentativo di trovare fonti alternative ai combustibili fossili è rappresentato dalle nuove rinnovabili, ovvero

dall’insieme di fonti rinnovabili come l’eolica, la solare, le biomasse, il geotermico più altre minori (il geotermico non può definirsi proprio “nuovo” ma è comunque una fonte sviluppata in larga parte in epoca recente).

Le nuove rinnovabili stanno crescendo ad un ritmo veloce e leggermente esponenziale. Si tratta di un passo di cre-

elettrica. Il rallentamento del carbone e del gas naturale negli ultimi anni di cui si è detto in precedenza è causato in buona parte proprio dalla crescita delle nuove rinnovabili, oltre che da un leggero rallentamento della produzione totale dopo la crisi del 2008-9.

Nel dettaglio, nel 2023: l’eolico rappresenta una quota del 7,8%; il solare una

scita che negli ultimi 10 anni risulta già ben superiore a quello del nucleare dei tempi d’oro passati, più del doppio in termini di energia prodotta. Nel 2023 la produzione da nuove rinnovabili ha una quota del 15,9% e una variazione di +541,7 TWh (terawattora). La produzione, dopo aver superato quella nucleare nel 2020, ha superato nel 2023 anche quella idro-

variazione di +319,7 una quota del 5,5%; le bioenergie, il geotermico e altre fonti minori una quota del 2,6%. Nel complesso, raggruppando le fonti per macro categorie, si può notare che il settore è ancora dominato dalle fonti termoelettriche basate su combustibili fossili, che nel loro insieme coprono il 60,0% nel 2023. L’andamento della quota percen-

tuale mostra comunque dal 2013 una tendenza a scendere. Quindi in termini di indici relativi le fonti fossili hanno raggiunto già il loro picco. L’insieme delle fonti rinnovabili fa segnare nel 2023 una quota del 30,0%.

In questo contesto le rinnovabili si avviano da sole a coprire l’incremento medio dei consumi di energia elettrica globale, senza bisogno della crescita di altre fonti. In pratica in un tale contesto le fonti fossili non sarebbero più in grado di crescere e avrebbero quindi raggiunto il picco anche come produzione assoluta (dopo aver già raggiunto il picco sulla quota percentuale). Ovviamente si parla di una tendenza media, sul singolo anno ci possono essere ancora eccezioni. Nel 2023 ci si aspettava un calo della produzione termica fossile che alla fine non si è verificato a causa di una produzione idroelettrica particolarmente scarsa e di consumi di energia un po’ sopra la media.

Da sottolineare come l’incremento di produzione solare, che sta mantenendo un andamento esponenziale regolare, da due anni è diventata la prima fonte al mondo per crescita. Nel confronto tra riserve mondiali di energia, la fonte solare, per il grande potenziale produttivo che ha, è molto probabilmente destinata a diventare la prima fonte rinnovabile.

In Europa la situazione è molto più dinamica rispetto al contesto globale. D’altra parte il vecchio continente non

ha grandi risorse locali di combustibili fossili da cui attingere, quindi si è avuta maggiore necessità di sviluppare fonti alternative. Il nucleare ha avuto davvero uno sviluppo rapido e notevole, tanto da raggiungere e superare il carbone diventando la prima fonte di produzione. Al contrario di quanto visto a livello globale, però, il nucleare nell’Unione ha avviato dal 2005 una chiara tendenza a scendere, quindi già prima dell’incidente di Fukushima del 2011, anche se tale evento ha sicuramente aiutato la discesa con la chiusura anticipata di alcune centrali. Nel 2022 si nota un notevole calo della produzione (il più grande mai registrato) causato, come già detto in precedenza, da problemi alle centrali nucleari francesi che si sono sommati al normale declino del nucleare in Europa. Come si vede, dopo questo crollo, nel 2023 il recupero della produzione è stato assai modesto, ad indicare che i problemi del 2022 non sono ancora stati risolti completamente.

L’uso del carbone era ancora molto importante a metà degli anni ‘80, addirittura con una quota superiore a quella globale. L’utilizzo di questa fonte, però, è andato continuamente a scendere in funzione di una sostituzione nel tempo con il nucleare, il gas naturale e infine con le nuove rinnovabili. Negli ultimi due anni si assiste ad un piccolo “rimbalzo” della produzione, il primo anno come conseguenza del recupero nella richiesta di energia dopo la crisi covid del 2020 e dai primi effetti della crisi di approvvigionamento del gas, il secondo

anno più che altro a causa delle necessità di compensare il forte e anomalo calo contestuale della produzione idrica e nucleare. Ad ogni modo, tale rimbalzo è assai poco significativo rispetto alle riduzioni avute negli ultimi anni e soprattutto si è trattato di una situazione temporanea, visto che nel 2023, in un contesto più normale, la produzione ha avuto un nuovo crollo, portandosi ai minimi storici.

Fino ai primi anni’90 l’uso del gas naturale in UE era decisamente inferiore rispetto al resto del mondo. Poi a partire dal 1993 si è deciso di puntare maggiormente su questo combustibile (meno inquinante del carbone) ed è iniziata una fase di crescita che ha riequilibrato la situazione. Da notare il brusco passo indietro dal 2009 al 2014 causato dal calo dei consumi e dalla veloce ed imprevista crescita delle nuove rinnovabili. Le centrali che utilizzano gas naturale sono state colpite maggiormente perché hanno un funzionamento più flessibile rispetto a centrali come carbone e nucleare. Dal 2015 l’uso di questo combustibile è tornato a crescere grazie alla ripresa dei consumi e al fatto che le centrali si sono adattate a fare competizione alle fonti più rigide. Negli ultimi anni, con i problemi di approvvigionamento di gas dalla Russia, con un rallentamento dei consumi complessivi di energia e la continua crescita delle fonti rinnovabili, la produzione da gas mostra una nuova tendenza a scendere, con un calo significativo proprio nell’ultimo anno. La fonte idroelettrica e il petrolio hanno

avuto un andamento simile a quello già visto a livello globale.

Da segnalare il notevole calo della produzione idrica del 2022 che comunque, come si può vedere, è sempre stata una fonte caratterizzata da importanti variazioni annuali della produzione, in negativo e in positivo. Nel lungo periodo questa fonte già da diversi decenni mostra comunque una tendenza alla stabilità, perché si tratta di una fonte “storica”, le cui migliori risorse in Europa sono già state in larga parte sfruttate in passato. A livello mondiale, quindi, le prospettive di crescita dell’idroelettrico derivano esclusivamente dai paesi emergenti e in via di sviluppo.

Nell’Unione Europea un ruolo molto importante lo hanno assunto le nuove fonti rinnovabili. Come si vede è un settore sul quale si è puntato molto, tanto che ormai la produzione ha superato quella nucleare ed è nettamente la prima. Tra le nuove rinnovabili, l’eolico è la fonte più rilevante. Dopo aver superato l’idroelettrico negli anni scorsi, l’eolico aveva superato nel 2020 anche il carbone, ma nel 2021 c’era stato un contro-sorpasso. Nel 2023 una buona crescita della produzione ha portato l’eolico a superare in un solo anno sia il carbone che il gas naturale (entrambe in netto calo). Il solare, dopo una fase di rallentamento nel 2014-18, mostra una nuova tendenza alla crescita, anche particolarmente marcata, tanto che ormai gli ultimi incrementi registrati non sono molto diversi da quelli dell’eolico.

Nel complesso nell’Unione europea le fonti fossili mostrano a partire dal 2008 una netta tendenza alla riduzione, cosa che, come abbiamo visto, a livello globale ancora non si vede. Addirittura, nel 2020 le rinnovabili sono riuscite a superare le fonti fossili. Un sorpasso reso particolarmente netto nel 2023 e dal quale non ci sarà più ritorno.

Gli Stati Uniti hanno un sistema elettrico che fin dal passato risulta più ancorato all’utilizzo dei tradizionali combustibili fossili rispetto a quello europeo, anche perché hanno maggiori disponibilità locali di tali risorse. Come fonte alternativa la nucleare ha avuto un’incidenza ben più bassa rispetto all’UE e già da diversi anni è una tecnologia che non viene più sviluppata, tanto che la produzione risulta praticamente stabile nel tempo ma con prospettive nel futuro prossimo di iniziare una fase di declino (come capita già nell’UE). Nonostante ciò il carbone negli ultimi anni ha avuto una marcata fase di declino, esattamente come in Europa, ma se in quest’ultimo paese il declino è derivato esclusivamente dalla crescita delle nuove fonti rinnovabili, negli Stati Uniti un buon contributo lo ha dato anche la crescita nell’uso del gas. Nel complesso, però, la produzione fossile negli USA ha avviato una tendenza al declino come visto nell’UE, ma meno marcata e l’incidenza percentuale rimane ben più elevata.

Negli Stati Uniti lo sviluppo delle nuove fonti rinnovabili è partito un po’ in ritardo rispetto all’Unione Europea e con meno impeto, anche se la progressione

risulta comunque un po’ esponenziale. Nel 2023 si nota una crescita modesta, derivata principalmente da un calo della produzione eolica, sia per un certo rallentamento nelle installazioni, sia per motivi meteorologici. Gli Stati Uniti stanno puntando molto sul solare e, anche se per ora i risultati si vedono solo parzialmente, nel prossimo futuro questa fonte è previsto che cresca molto.

Al contrario di Unione Europea e Stati Uniti, che sono due paesi ad economia avanzata, la Cina è un paese ad economia emergente e sotto molti aspetti ha ancora i tipici caratteri di un paese arretrato e in via di sviluppo. Ciò è visibile anche dal sistema elettrico che risulta in larghissima parte ancora dipendente da una fonte inquinante e poco flessibile come il carbone. Allo stesso modo, l’esplosione dei consumi elettrici, oltre al veloce sviluppo economico, sono indice di un sistema elettrico poco efficiente e incline allo spreco. Nonostante questo si iniziano a scorgere anche in Cina i primi segni del cambiamento verso un sistema più moderno. La produzione da carbone dal 2012 ha comunque una tendenza a crescere minore rispetto al passato, come si può notare anche dalla riduzione della quota percentuale. Ciò è stato ottenuto in larga parte attraverso la crescita della produzione rinnovabile, sia l’idrica (che in Cina al contrario di Europa e Stati Uniti ha ancora qualche prospettiva di sviluppo), sia in partico-

lare quella delle nuove fonti rinnovabili (che nel 2022 hanno superato l’idrica). Al contrario di quanto molti sono portati a pensare, in Cina la produzione nucleare, come si vede, cresce a ritmi lenti e incide poco sul mix energetico cinese. La quota percentuale nel 2023 è solo del 4,6% e negli ultimi cinque anni è praticamente ferma. Le nuove fonti rinnovabili in Cina crescono più velocemente, tanto che l’eolico ha superato la produzione nucleare già nel 2012, mentre il solare l’ha superata nel 2022.

Alla fine anche in Cina la produzione rinnovabile sta crescendo ad un ritmo tale che potrebbe nel prossimo futuro coprire da sola l’incremento medio dei consumi, portando quindi ad una inversione di tendenza nella produzione fossile come già visto in precedenza per Unione Europea e Stati Uniti. Questo processo sarebbe facilitato comunque da un certo rallentamento nella crescita dei consumi, che dal 2008 hanno già smesso di crescere esponenzialmente ma mantenendo in seguito una crescita media costante.

Fonti

I dati sono tratti dal sito web dell’Energy Institute sezione “Exploring Energy; Statistical Review of World Energy; Download the data”. I dati della produzione elettrica si trovano nelle cartelle contraddistinte dal termine “generation” e i valori in TWh. Altavista.org

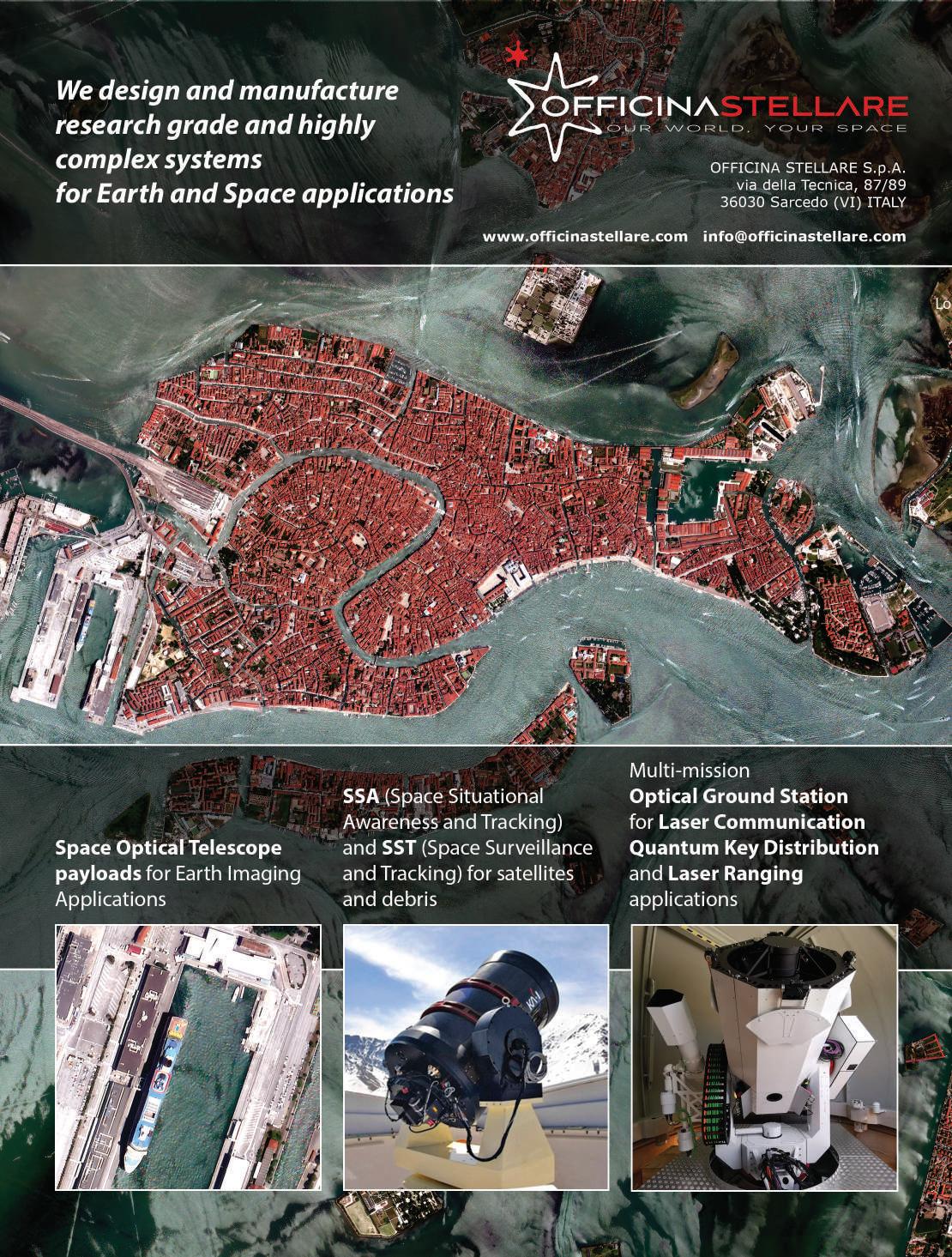

Promuovere il mutuo trasferimento tecnologico e la sinergia fra il settore aerospaziale e la liera industriale del territorio, in applicazioni trasversali ad elevato impatto economico e sociale.

La rete innovativa regionale A.I.R. è composta da aziende, centri di ricerca, e la Fondazione Univeneto.

La rete è rappresentata dal Consorzio aerospaziale e cosmonautico - Co.Si.Mo, di cui fanno parte Fondazione Univeneto, ISOCLIMA SpA, Zoppas Industries IRCA SpA, Zero srl e Officina Stellare SpA.

Università e Centri di Ricerca

Centro di ricerca 1

L’articolo qui riproposto in italiano è apparso su Politico.Eu il 10/07/2024

Kourou, Guyana francese - Prima è arrivato il fuoco, poi il boato e il rombo attraverso la foresta pluviale, e pochi secondi dopo i quattro anni di ritardo dell’Ariane 6 europeo sono stati, almeno per un momento, dimenticati quando il razzo è scomparso tra le nuvole. Meglio tardi che mai.

Di Joshua Posaner

Politico.eu

Dopo aver guidato il mercato per anni con il razzo Ariane 5, negli ultimi due anni i governi, le aziende e le agenzie di spionaggio europee hanno perso l’accesso allo spazio a causa di un cocktail di malattie, guerre, inflazione e cattiva pianificazione che ha bloccato i lanci nello spazioporto europeo della Guyana francese. Mentre il vecchio razzo Ariane 5 è diventato sempre più obsoleto e il programma di costruzione dell’Ariane 6 si è arenato, l’azienda americana SpaceX ha ulteriormente rivoluzionato il settore dei lanciatori grazie a razzi riutilizzabili come il Falcon 9 che hanno ridotto i costi. Anche se il programma Ariane 6 è stato sovvenzionato per quasi 6 miliardi di euro, ci sono poche possibilità che riesca a sopravvanzare SpaceX. Il caso migliore è che offra ai satelliti europei un modo per raggiungere l’orbita senza dover pagare Elon Musk, ma ad un prezzo maggiorato. «L’Ariane 6 non è competitivo con il Falcon 9, e questo va affrontato», ha dichiarato Toni Tolker-Nielsen, veterano danese dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) incaricato di risollevare

le sorti del programma Ariane. La missione inaugurale dell’Ariane 6 può aver funzionato - salvo solo per l’interruzione della terza accensione dell’upper stage per il rientro - ma è ben lontana dall’essere una storia di successo.

Costoso, in ritardo e non più all’avanguardia. Questa descrizione si applica all’Ariane 6 ma anche ad ampie fasce dell’economia europea, con le aziende che hanno ceduto il passo ai rivali asiatici e americani per quanto riguarda i pannelli solari, le celle a batteria, i veicoli elettrici, le turbine eoliche e i microchip; lo dimostra la scarsità di giganti tecnologici di stampo americano. «Non avendo sviluppato un nuovo lanciatore da decenni, abbiamo perso alcune competenze», ha dichiarato Philippe Baptiste, presidente dell’agenzia spaziale francese CNES. «È la stessa cosa in molti settori industriali in Europa». Ciò rende il programma Ariane un’eco di un’Europa che un tempo era leader mondiale con i veloci treni TGV e gli aerei supersonici Concorde.

Nel suo periodo di massimo splendore, solo pochi anni fa, l’Ariane 5 era un cavallo di battaglia globale per le missioni commerciali e istituzionali, lanciato 113 volte in quasi tre decenni. Anche la NASA ha accettato di spedire il suo prestigioso telescopio James Webb nello spazio a bordo di quel razzo nel 2021 - una dimostrazione significativa e simbolica di sostegno. L’anno scorso ha effettuato la sua ultima missione, congelando per un anno le ambizioni

spaziali dell’Europa. POLITICO.EU ha parlato con funzionari spaziali del passato e del presente, sia in via ufficiale che non, per scoprire cosa è andato storto con l’Ariane 6.

Quando il piano per il futuro sistema Ariane - un razzo a tre stadi per il trasporto pesante - è stato concordato dai ministri dello spazio in occasione di un vertice a Lussemburgo nel 2014, l’obiettivo era chiarissimo: lancio entro il 2020. Il razzo sarebbe stato costruito da ArianeGroup, di proprietà di Airbus e Safran, con la Francia a guidare i lavori insieme a Germania e Italia. Circa 13 Paesi avrebbero contribuito con parti e know-how, rendendo la missione veramente europea. Fin dall’inizio, i francesi hanno spinto sull’autonomia strategica come filosofia di base. La risposta tedesca è stata invece caratterizzata da quello che Jan Wörner, che ha diretto l’Agenzia spaziale europea tra il 2015 e il 2021 ed è un ex capo dell’agenzia spaziale tedesca, ha definito ungehinderter zugang, ovvero un accesso senza ostacoli allo spazio. Rendendosi conto che l’Ariane 5 non avrebbe mai potuto competere con il nascente Falcon di SpaceX, le opzioni erano: scegliere un piano tedesco ridotto che investisse in un’estensione di metà vita dell’Ariane 5 con uno stadio superiore migliorato e un costo di lancio leggermente più basso, oppure scegliere un piano francese per costruire un sistema completamente nuovo.

Alla fine, i Paesi dell’ESA hanno scelto una terza via, spinta dall’industria, per costruire un razzo nuovo di zecca che sarebbe stato più economico del 50% per il lancio e più agile in orbita rispetto all’Ariane 5. L’idea di copiare SpaceX e costruire un razzo nuovo di zecca è stata accolta con favore. L’idea di copiare SpaceX e rendere Ariane parzialmente riutilizzabile è stata invece presa in considerazione e, però, respinta. Una decisione che perseguita il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire: «Nel 2014 c’è stato un bivio e non abbiamo preso la strada giusta». Ma solo perché funziona per Elon, non significa che vada bene per l’Europa.

Una volta in funzione, Ariane 6 dovrebbe effettuare nove lanci all’anno, di cui circa quattro per missioni istituzionali, come satelliti governativi di ricognizione e sistemi di osservazione della terra. Il resto sarà destinato a clienti commerciali. Questo dato va confrontato con quello di SpaceX: alimentata da un flusso costante di contratti con il Pentagono e l’industria, oltre alle missioni per la propria costellazione di satelliti Starlink, l’azienda di Musk ha effettuato un record di 96 lanci nel 2023.

«Non è che abbiamo detto che la riutilizzabilità è una s*******a», ha detto Wörner a proposito dei primi colloqui sull’Ariane 6 a metà degli anni 10 del 2000 e della considerazione di costruire stadi riutilizzabili piuttosto che bruciare nuovi componenti a ogni missione: «Se hai 10 voli all’anno e costruisci

solo un nuovo lanciatore all’anno, da un punto di vista industriale non funziona». Il piano prevedeva che l’Ariane 6/2 a due booster costasse circa 70 milioni di euro per lancio, mentre il modello più pesante a quattro booster chiamato Ariane 6/4 sarebbe costato circa 90 milioni di euro. Ma queste previsioni appaiono ora decisamente ottimistiche. Il costo del lancio sarà superiore a 100 milioni di euro, ha dichiarato Pacôme Révillon, amministratore delegato della società di consulenza Novaspace, pur rilevando che potrebbero esserci modi per ridurre i prezzi massimizzando i carichi utili. A titolo di confronto, la stima approssimativa del settore per il costo di un lancio commerciale con il Falcon 9 è di 70 milioni di dollari.

Mentre Caroline Arnoux, che gestisce il programma Ariane 6 presso Arianespace, parla di un portafoglio ordini “impressionante” per il razzo appena volato, con 29 lanci nei prossimi tre anni, i primi risultati della competizione tra la sua azienda e SpaceX non sono promettenti. In modo controverso, SpaceX sta rastrellando 180 milioni di euro per il lancio di due satelliti europei di geo-navigazione Galileo, il cui lancio era stato appaltato agli Stati Uniti a causa dei ritardi dell’Ariane 6. Nel frattempo, anche l’operatore europeo di satelliti meteorologici EUMETSAT ha deciso, pochi giorni prima della prima missione Ariane 6, di pagare SpaceX per portare in orbita un satellite meteorologico l’anno prossimo, ribaltando un precedente

accordo con Arianespace. La decisione di EUMETSAT è stata presa dopo che i funzionari di SpaceX hanno detto loro di fare il cambio prima del lancio dell’Ariane 6 per la prima volta, o di rischiare un’impennata dei costi per andare più tardi. Un funzionario del settore spaziale ha dichiarato, a condizione di anonimato, che «SpaceX ha fatto il suo gioco. Sono solo affari». La risposta? Una richiesta di protezione e di aiuti governativi molto europea. L’UE e l’Agenzia spaziale europea chiedono regole per una «chiara preferenza europea», ha dichiarato il commissario per il Mercato interno Thierry Breton a una riunione di esperti del settore spaziale a gennaio. «Riconquistare la

nostra sovranità in termini di accesso allo spazio è imperativo se vogliamo che l’Unione rimanga un attore spaziale credibile», ha dichiarato Breton.

Tempesta perfetta

Guerra e malattie non vanno d’accordo con la scienza missilistica. Quando è stato elaborato il piano Ariane 6, l’obiettivo era il lancio nel 2020 e il costo di lancio dimezzato rispetto all’Ariane 5. Poi è arrivata la pandemia, che ha frenato lo sviluppo e causato ritardi, aggravati dall’impennata dell’inflazione e dalle restrizioni alla circolazione. A ciò sono seguiti altri due colpi nel 2022: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio ha distrutto il vecchio rapporto tra l’Agenzia spaziale europea e la Roscosmos, che si è ritirata dalla sua piattaforma di lancio nella Guyana francese a causa delle sanzioni occidentali. Ciò ha messo a repentaglio il piano di riserva dell’ESA, che prevedeva di continuare a lanciare con i razzi Soyuz della Roscosmos dopo il ritiro dell’Ariane 5. «La Soyuz era la riserva per Ariane 6, non per Ariane 5», ha detto Tolker-Nielsen dell’ESA. «È questo che ha creato la vera crisi». Ad aggravare i problemi, nel dicembre 2022 un razzo di medie dimensioni Vega C si è guastato, perdendo due satelliti. «Nel giro di un anno abbiamo perso completamente l’accesso allo spazio in Europa», ha dichiarato Baptiste del CNES. «Per la Francia la questione è sempre stata delicata, ma improvvisamente è diventata importante per l’Europa».

La prossima generazione

Se non puoi batterli, copiali. Il successo di Musk nel trarre profitto da un approccio di libero mercato allo spazio negli Stati Uniti ha spinto l’Europa a guardare al proprio modello dominato dallo Stato e a spingere per le riforme. A novembre, i ministri dello spazio riuniti al vertice dell’ESA a Siviglia hanno lanciato un piano per appaltare i servizi per una missione di ritorno alla Stazione Spaziale Internazionale, lasciando che sia l’industria a decidere come portare a termine il lavoro. Si tratta di una rivoluzione rispetto al sistema attuale, in cui l’ESA utilizza complesse regole di geo-ritorno in base alle quali i Paesi ricevono contratti in base al valore che contribuiscono a ciascun programma specifico durante i vertici di qualche anno. Il prossimo passo è ripensare il modo in cui vengono sviluppati i razzi, sempre seguendo il modello che ha funzionato bene per SpaceX. L’ESA sta conducendo un programma per incubare le aziende di razzi, fornendo finanziamenti, contratti quadro per le missioni future e l’accesso alle infrastrutture dello spazioporto nella Guyana francese. L’obiettivo è iniziare a promuovere le startup europee nello stesso modo in cui SpaceX ha beneficiato del sostegno istituzionale della NASA nei suoi primi giorni di vita. «Il futuro dell’accesso europeo allo spazio dovrebbe essere diverso», ha dichiarato Jörn Spurmann, direttore operativo di Rocket Factory Augsburg, una startup spaziale tedesca. Secondo lui, l’UE e l’ESA dovrebbero appaltare i servizi

di lancio piuttosto che puntare tutto sull’Ariane 6. Tra le altre aziende che sviluppano razzi ci sono la spagnola PLD Space e la tedesca Isar Aerospace. Aprire il mercato a nuovi operatori è l’unico modo per «recuperare il ritardo rispetto alle nazioni spaziali leader nel mondo», ha detto Spurmann.

Non è chiaro se questa iniezione di idee di libero mercato sia sufficiente a salvare il settore spaziale europeo in tempi brevi. L’industria si lamenta del fatto che i finanziamenti offerti dall’ESA sono esigui e Tolker-Nielsen sostiene che i benefici di tali programmi saranno evidenti non prima del 2035. Mentre una volta il business case per Ariane 6 era chiaro, ora la sua argomentazione si basa sulla geopolitica dello spazio. «Non importa come la si guardi», ha detto l’astronauta francese Thomas Pesquet poco prima che Ariane 6 partisse. «Il razzo è fondamentale perché l’Europa abbia un accesso autonomo allo spazio». «Lo spazio è diventato così importante che non possiamo lasciare che altri lancino i nostri satelliti», ha aggiunto.

L’Ariane 6

è stato lanciato per la prima volta il 09/06/2024

Di Anilkumar Dave

Fuori contesto la frase “tutti aspettavano la fine dell’edizione 2024 degli Space Meetings Veneto (SMV)” avrebbe un significato negativo e preoccupante per gli organizzatori. Dal 20 al 22 maggio Venezia ed il Veneto sono stati la destinazione di più di 250 aziende espositrici, 150 buyers e 3000 visitatori da circa 25 paesi che si sono ritrovati per parlare di Spazio, partecipare alla tre giorni di convegni e dare vita a più di 5000 incontri B2B. E in più c’era anche Venezia.

Una seconda edizione, dopo quella di lancio del 2023, segnata ancora una volta da una partecipazione istituzionale di alto profilo che ha visto la presenza del governatore della Regione del Veneto Luca Zaia e delle autorità locali ma anche del presidente dell’Agenzia Spaziale

Italiana Teodoro Valente, del ministro per le Imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso, del capo di stato maggiore dell’Aeronautica Gen. Luca Goretti e rappresentanti di stakeholder e grandi aziende del comparto.

Squadra che vince non si cambia si diceva una volta e (cercando di non cadere in pericolose metafore calcistiche ndr) anche quest’anno il formato è stato lo stesso: centralità ai B2B; focus su giornate con convegni focalizzati su finanza, supply chain, agritech; attenzione ai giovani. Si sono però aggiunti due elementi non trascurabili e che hanno reso questa edizione particolare: un focus su Spazio e Sport; sessioni di divulgazione aperte al pubblico e ai non-operatori del settore.

Un menù ricchissimo che ha visto un via-vai di persone, studenti e curiosi che hanno animato il Terminal Passeggeri di Venezia forse ancora di più di quando arrivavano le grandi navi a Venezia.

Lunedì 20 maggio ore 10, finiti gli ultimi ritocchi agli stand, si parte. Taglio del nastro, giro d’onore, selfie, immancabile con i finalisti della challenge europea “Venetostars” (vedi box), strette di mano, saluti istituzionali, incontri con alcuni espositori, primo panel. Già dal primo giorno si percepiva un grande entusiasmo ma anche un po’ di preoccupazione, l’edizione 2023 era stata un grande successo e molti dei nuovi di

questa edizione erano curiosi di sapere se fosse un evento sul quale puntare anche per il futuro. L’area B2B è sempre stata attiva ed ha sempre visto lo svolgersi di incontri: probabilmente il numero finale è più alto se consideriamo quelli che non sono stati organizzati tramite l’applicazione fornita dagli organizzatori. Anche le 25 startup selezionate hanno avuto un’area dedicata e quest’anno i loro pitch hanno avuto una visibilità maggiore. Ovviamente la curiosità del primo giorno era quella di vedere i nomi delle aziende presenti, la configurazione degli stand, le differenze con l’edizione precedente e il confronto con altri eventi simili. La prima cosa che si percepiva era che la cosa più importante era incontrarsi, non c’erano stand con grafiche mirabolanti o con razzi enormi, satelliti geostazionari, moduli abitativi, mockup di stazioni commerciali, ma spazi dove l’obiettivo era parlarsi, conoscersi e darsi eventualmente un successivo appuntamento. La metafora con lo ‘speed dating’ avrebbe potuto essere azzeccata.

La novità principale rispetto alla edizione precedente è stata “l’arena”, uno

spazio dedicato ad eventi aperti, a dibattiti e a presentazioni più ‘leggere’ o divulgative. È stato lo spazio che ha visto gli SMV aprirsi al grande pubblico grazie alle sessioni gestite dal “Festival delle Idee”. Si è parlato di cibo nello Spazio, di Intelligenza Artificiale, del futuro della scienza con un taglio divulgativo e per questo apprezzato dai non addetti ai lavori. L’arena è stata anche al centro di importanti avvenimenti come la firma dell’accordo tra l’aeroporto di Venezia, ENAC e la Regione sulla mobilità aerea avanzata, la presentazione ufficiale dell’incubatore ESA BIC per startup spazio situato sul territorio della Regione, la presentazione della bandiera dello IAC Milano che si terrà ad ottobre. L’arena è anche stata, nei momenti di pausa, punto di incontro informale per un caffè o di condivisione tra gli studenti presenti.

I giovani. Ancora una volta sono stati uno degli elementi caratterizzanti gli Space Meetings Veneto. L’università di

Padova ha fatto la parte del leone (solo alcuni apprezzeranno la sottile ironia di questa frase, considerando il simbolo della serenissima) portando 200 dei 500 ragazzi che complessivamente hanno animato la tre giorni. Studenti ma anche aspiranti startupper e, elemento non secondario per gli espositori, possibili nuovi colleghi visto che molti si sono portati il curriculum o hanno de facto sostenuto una sorta di colloquio mentre parlavano con gli espositori. Considerando che il periodo era a ridosso delle ultime prove prima degli esami di maturità o delle sessioni estive universitarie è stato un successo vedere molti ragazzi e ragazze (altro elemento non trascurabile) prendersi il tempo per visitare l’evento e partecipare ai lavori.

Dicevamo dei tre pilastri: B2B, giovani, convegni. I temi sono rimasti i tre dell’edizione precedente (la famosa squadra che vince) quindi Finanza, Supply Chain e Agritech. La prima

componente ha avuto una sede prestigiosissima, le Procuratie Vecchie in piazza San Marco. Grazie alla magnifica giornata, il trasferimento in battello dal Terminal al cuore pulsante della città è stato un problema. Si, non si riusciva ad essere concentrati sull’interlocutore o il vicino di posto perché distratti dalla bellezza della città e della laguna che tutto il mondo ci invidia …però ammetto che aveva un certo fascino poter parlare con alcuni grandi personaggi dello Spazio italiano cullati dalle onde e per certi versi in maniera più rilassata. L’evento alle Procuratie si è focalizzato su alcuni temi di attualità come le partnership pubblico-private, le opportunità di investimento, l’attrazione degli investimenti e il ruolo della finanza pubblica. Conclusioni affidate al vice ministro del MIMIT Valentino Valentini in rappresentanza del governo dopo un alternarsi di relatori italiani ed esteri. Quest’ultima componente, non evidenziata a sufficienza, è stata però un altro elemento interessante di questa edizione, l’agenzia ITA-ICE ha infatti supportato l’organizzazione di una delegazione di rappresentanti esteri del settore finanziario ed industriale (buyers) che hanno animato gli incontri e dato la di-

mensione internazionale ai B2B. Il secondo giorno comincia molto presto, è la giornata sulla quale tutti puntano per il fatidico ritorno dell’investimento perché è dove si concentrano i B2B, il programma convegnistico, gli investitori, i buyers e dove si possono invitare i clienti o i prospect per approfondire alcuni elementi. Il tempo del caffè è un po’ risicato ma meglio così. Le due grandi sale convegni hanno programmi molto ricchi ed ovviamente la fa da padrone la componente Supply Chain con un susseguirsi di panel a ritmo serrato. Forse l’acustica è da migliorare ma è sinonimo di un evento vivo e di un frenetico susseguirsi di saluti, strette di mano, scambi di biglietti da visita (per chi li usa ancora) e raccolta di brochure. È un evento pratico e sperabilmente funzionale al business e lo si capisce anche dalla scarsità di gadget e dalle facce a volte deluse degli studenti che girano con zaini che speravano di riempire con adesivi, penne, blocchi notes, pupazzi di gomma, portachiavi, e oggettistica spaziale varia.

Ci sono però due eventi che il secondo giorno caratterizzano ancora di più gli SMV. La seconda sala con-

vegni è stata dedicata ad un ambito che la Regione ha voluto sviluppare per celebrare la designazione di Regione Europea dello Sport. Una intera sessione dedicata allo Spazio e Sport con 3 panel su temi comuni tra i due ambiti. Una sfida diranno alcuni, un azzardo diranno altri, un successo diranno tutti alla fine dell’ultimo panel. Numeri forse inaspettati che però hanno decretato il successo (e l’interesse della stampa locale) per un connubio inaspettato, si sono alternati sul palco due assessori regionali e un dirigente, presidenti di associazioni europee dello sport e distretti regionali, incubatori spazio e sport, startup, si è parlato di attività fisica nello spazio e a terra ma anche di realtà virtuale per giocare a padel sulla Stazione Spaziale Internazionale, di abbigliamento e nuove tute con Axiom Space, di alta moda e connubio con lo Spazio e ovviamente di cibo funzionale e della regola d’oro “mens sana in corpore sano” valida nello Spazio e a Terra. L’Agenzia Spaziale Italiana, una palestra e aziende punto di riferimento per la nutraceutica hanno completato un programma di per sé già molto attraente. La ciliegina (a

basso contenuto calorico ovviamente) è stato l’annuncio dell’avvio della “Space Athletics Federation”.

Il secondo evento che ha caratterizzato la giornata dei convegni è stata la finale di Venetostars, una challenge per giovani europei che ha visto spostarsi uno sciame di ragazzi per gli SMV e affrontarsi davanti ad una giuria a colpi di idee innovative per l’uso dei dati satellitari per il patrimonio culturale e i siti UNESCO. Il messaggio che hanno trasmesso durante le loro presentazioni (l’unica sala che è sempre stata piena per tutta la durata dell’evento) è che sottovalutiamo i giovani e dovremmo dare loro più credito e lasciarli liberi di proporre idee o spunti. Le 9 squadre finaliste selezionate su una rosa ben più ampia provenienti, tra gli altri, da Francia, Germania, Olanda, hanno presentato le loro idee (sotto forma di pitch) davanti ad una giuria di tutto rispetto con rappresentanti di ESA Agenzia Spaziale Europea, ASI, ECMWF, Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Padova. Non c’è stato un vincitore però. La giuria ha deciso che la qualità era molto alta e ha voluto premiare tre ex-aequo che si sono quindi divisi la gloria e la foto di rito con la targa ‘winner’.

Il giro di boa è stato passato e come in tutti gli eventi, l’ultimo giorno è quello più delicato perché c’è un po’ l’aria dell’ultimo giorno di scuola mischiata con quella dell’ultimo giorno di fiera (i corrieri cominciano a manifestarsi già dal primo pomeriggio). C’è però anco-

ra molto da fare e da vedere. Il “Festival delle idee” marcia a ritmo sostenuto, è la giornata dell’agritech e del coinvolgimento di tutte le organizzazioni della Regione deputare all’agricoltura, al suolo, alle foreste, alle riserve idriche, alla gestione del territorio. Certo, un tema piuttosto specifico e qualcuno dirà anche troppo ‘locale’ ma è indubbio che non ci sono altri eventi che hanno voluto puntare su questo connubio e l’appuntamento rischia di diventare un punto di riferimento. Si parla di moltissimi temi, dalla lotta ai parassiti alla gestione delle acque, dalla politica agricola comune all’osservatorio sui dati satellitari in agricoltura e si anima anche lo stand della Regione Veneto con una sessione insieme alla FAO.

Mentre nell’arena si continua a parlare, ascoltare gli ultimi interventi e raccogliere gli ultimi depliant, nel resto del Terminal girovagano alcuni operatori del settore primario che si chiedono cosa siano i ‘payload commerciali’ e cercano di capire dove sia la sala del loro convegno. Cominciano i primi saluti, la raccolta degli ultimi contatti e la rincorsa a salutare i colleghi ma anche a cercare lo scatolone, il nastro adesivo e i contenitori per i roll-up e a fare le ultime foto allo sfondo dello stand che è

troppo grande da mettere in ufficio ma che qualcuno prova lo stesso a portare via (fa parte del contratto dopotutto). Qualcuno si è già immedesimato nella cultura veneta e cerca qualche compagno per uno spritz (rigorosamente al select) prima di partire. Un ultimo sguardo al padiglione centrale dove l’assessore regionale sta premiando i vincitori di Venetostars, l’ultimo raggruppamento di ragazzi che urla e applaude i vincitori annunciati, ma è lì, sull’ultimo evento pubblico che scatta il colpo di teatro. Ecco perché “tutti aspettavano la fine dell’edizione 2024 degli Space Meetings Veneto” perchè dopo due anni così entusiasmanti e ricchi di successo (inaspettato?) tutti erano curiosi di cosa fosse venuto dopo. L’assessore regionale Francesco Calzavara ed il presidente della Rete Regionale dell’aerospazio, Federico Zoppas, con le benedizioni del governatore ed il consenso dei co-organizzatori nella stessa casa Veneto dove lunedì 20 maggio si tagliava il nastro di inaugurazione alzano un foglio A5 scritto in pennarello e davano la risposta ai curiosi: 20-22 maggio 2025. Parte l’ultimo grande applauso della tre giorni degli SMV, ma già qualcuno sta pensando a che novità inserire nella prossima edizione e a quale colpo di teatro inventarsi il 22 maggio quando “tutti aspetteranno la fine dell’edizione 2025 degli Space Meetings Veneto”. Lo Spazio è così, non si ferma mai, “come il Veneto” dirà qualcuno all’uscita.

La Regione del Veneto - Agenda Digitale del Veneto in collaborazione con Veneto Innovazione ha lanciato nel 2023 la Challenge “VeneToStars” www.venetostars.com, progetto triennale per promuovere l’ideazione, realizzazione e diffusione di soluzioni innovative utilizzando dati e/o tecnologie di derivazione spaziale. Tema dell’edizione 2023 è stato il settore agroalimentare. L’edizione del 2024 ha scelto il tema della tutela, valorizzazione e sviluppo servizi innovativi del patrimonio culturale e dei siti UNESCO della Regione Veneto. Tali siti, quali ad esempio Venezia e la sua laguna, le Dolomiti, Vicenza e le ville palladiane, l’Orto botanico di Padova, Verona e le Colline del Prosecco sono rappresentativi di ecosistemi e temi di più ampio respiro come la protezione del territorio, il monitoraggio delle opere d’arte e dei monumenti, i percorsi d’acqua, la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ecc. “VeneToStars” è rivolta ai giovani innovatori di tutta Europa, tra i 18 e 25 anni di età,

ed i team finalisti sono stati invitati a Venezia dal 20 al 22 maggio per partecipare agli Space Meetings Veneto e per incontrare stakeholder regionali e nazionali. I team vincitori hanno avuto la possibilità di trascorrere una settimana in Veneto a incontrare aziende, università, investitori, utenti finali ma anche di visitare alcuni siti patrimonio UNESCO e soprattutto essere affiancati da coach esperti che li hanno aiutati a migliorare la loro idea dal punto di vista tecnico ed imprenditoriale. Alcuni dei finalisti della passata edizione hanno trasformato la loro idea in startup. L’obiettivo di “VeneToStar” è educare e accrescere la conoscenza nei giovani verso le opportunità legate all’utilizzo dei dati (o tecnologie) spaziali e dei loro benefici per la tutela del patrimonio culturale, a partire da quelli della Regione, ad aumentare la consapevolezza che lo Spazio può avere un impatto in molti settori e ovviamente attrarre giovani talenti da tutta Europa. Appuntamento per l’edizione 2025 con l’annuncio del tema che avverrà in autunno.

ALZI LA MANO CHI NON SA

Tutti (soprattutto i boomers) ricordano gli iconici doposci che spopolavano sulle piste da sci di tutto il mondo e coloravano le baite dove era obbligatorio fermarsi per un bombardino. Alzi la mano chi sa chi ha inventato i Moonboot? Si conosce il lato iconico del prodotto ma non quello commerciale o industriale. Un giovane Giancarlo Zanatta durante la diretta dell’allunaggio di quel indimenticabile 20 luglio 1969 pose la sua attenzione a quegli scarponi anti-gravità con cui Neil Armstrong fece il famoso primo balzo e decise di produrre uno stivale comodo che fosse per tutti e per certi versi iconico perché collegato allo Spazio. Più di 50 anni dopo e più di venti milioni di paia vendute in tutto il mondo, il Gruppo

Tecnica è alla sua seconda generazione di imprenditori e tiene ancora saldamente il punto sul doposci che ha fatto la storia. Alberto Zanatta ha raccontato con grande passione la storia della sua azienda e del suo fondatore durante gli Space Meetings Veneto ma ha anche delineato quali potrebbero essere i nuovi punti di contatto con lo Spazio. I materiali, la sensoristica, gli human factors sono alcuni degli elementi per le nuove e futuristiche versioni di Moonboot ma anche per come lo Sport invernale (il core business di Tecnica) e lo Spazio siano collegati. Temperature estreme, comfort, libertà di movimento, materiali biocompatibili sono alcuni dei temi. Il risvolto ancora più interessante della commistione lo hanno dato i consulenti sui trend della moda che seguono anche il Gruppo Tecnica. Matteo Bardi ed Orietta Pelizzari sono da più di 20 anni advisor di molte aziende del fashion system ma anche della Camera Nazionale della Moda del Milano Fashion Institute e di Linea Pelle e sono riconosciuti esperti internazionali, analisti di trend. Lo Spazio affascina ed ispira da sempre le grandi case di moda

e se per il Gruppo Tecnica ha rappresentato un prodotto iconico, per le grandi maison di haute couture come Dior e Chanel ha fornito ispirazione anche per campagne di marketing o prodotti dedicati. Orietta ha guidato il viaggio nel mondo della moda partendo dallo Sport e di ispirazione spaziale toccando la collezione uomo Autunno- Inverno 2023 di Dior, i prodotti di Gentle Monster di Seoul e il profumo moonwalk di Chanel per citarne alcuni. Matteo ha svelato la spasmodica ricerca di prodotti innovativi, compresi quelli di derivazione spaziale, che le case di moda perseguono e di come le nuove collaborazioni (su tutte Prada e Axiom Space) cerchino la contaminazione. Essendo a Venezia potevano non concludere mostrando l’abito che il mestrino Pierre Cardin (alzi la mano chi sapeva che il maestro era veneto) fece con un materiale donato da Thales Alenia Space, performante ma calzante, di design ma resistente. Un percorso che ha affascinato tutti i presenti che partendo dallo Sport si sono ritrovati nel mondo patinato della moda uniti dalla passione per lo Spazio.

Il 20 giugno 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, ha approvato la prima legge quadro italiana sullo Spazio e sulla Space Economy. La legge pone l’Italia all’avanguardia tra i grandi player globali e anticipa le intenzioni dell’Unione Europea in merito a un regolamento per il settore. Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio, colma un vuoto nell’ordinamento, che non prevedeva una normativa di riferimento sul settore spaziale.

Frutto di mesi di concertazione con i principali attori pubblici e privati del settore, il ddl regolamenta l’accesso allo spazio da parte dei privati, offrendo grandi opportunità in un comparto che rappresenta il futuro dell’industria e una delle principali traiettorie di sviluppo dell’economia mondiale. In tale contesto, viene prevista la necessità di un’autorizzazione sia per gli operatori stranieri che intendono condurre attività spaziali dal territorio italiano, sia per quelli nazionali che operano da un territorio estero. Sono esenti dall’obbligo le attività spaziali già autorizzate da un altro Stato, se riconosciute in Italia in base a trattati internazionali. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si è incaricata della vigilanza sugli operatori: in caso di non rispetto delle disposizioni

di legge o degli impegni presi, l’autorizzazione sarà revocata. L’Agenzia si occuperà anche dell’immatricolazione nel Registro nazionale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico per i quali l’Italia è Stato di lancio. Il ddl prevede inoltre l’elaborazione di un Piano Nazionale per l’economia dello spazio, con un orizzonte di almeno cinque anni, che includa l’analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni del comparto, per individuare gli investimenti finanziabili attraverso risorse pubbliche e contributi privati. A supporto del settore, viene istituito un Fondo per la Space Economy con carattere pluriennale, che mira a promuoverne le attività, favorendo la crescita del mercato di prodotti e servizi innovativi basati sull’uso di tecnologie spaziali e sull’utilizzo commerciale delle infrastrutture, comprese quelle realizzate nell’ambito del Pnrr e quelle a cui l’Italia partecipa in ambito di collaborazioni internazionali.

Per agevolare l’accesso delle PMI e delle start-up ai contratti pubblici, sono previste norme speciali in materia di appalti e per promuovere le attività e tecnologie aerospaziali. Il provvedimento disciplina le eventualità degli incidenti nello spazio. Gli operatori autorizzati devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti dall’attività spa-

ziale con un massimale pari a 100 milioni di euro per episodio e, nel caso di sinistri, sono chiamati a rispondere in solido. È prevista anche la possibilità di massimali più bassi per ipotesi di rischio ridotto. Infine, il ddl prevede iniziative per l’uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite e una riserva trasmissiva nazionale, fissando i principi sul diritto di sfruttamento da parte dei privati che utilizzano infrastrutture spaziali finanziate con fondi statali ed europei.

L’Italia conferma così il proprio ruolo di primo piano nel comparto: nel dicembre 2022 il nostro Paese ha allocato 3,1 miliardi di euro alla riunione del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea a livello ministeriale, ponendosi al secondo posto insieme alla Francia e solo dopo la Germania per quanto concerne i programmi obbligatori, e al primo posto per i programmi opzionali. In aggiunta, a livello nazionale, l’Italia ha stanziato 2,3 miliardi nel budget dell’ASI e avviato un processo di investimento per attuare i programmi spaziali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In totale, grazie agli investimenti pari a circa 7,3 miliardi di euro previsti dall’Italia per i programmi spaziali fino al 2026, l’intera industria spaziale italiana è destinata a registrare una crescita significativa.

Nel periodo 2023-2027, i finanziamenti pubblici destinati all’ecosistema spaziale nazionale ammonteranno a oltre 7 miliardi di euro: è quanto emerge dal report Space Economy, Space Industry, Space Law del SEE Lab - Space Economy Evolution di SDA Bocconi - School of Management. Di questi investimenti, circa 4,4 miliardi sono finanziamenti pubblici (compreso 1,5 miliardi del PNRR) e 3,1 come fondi allocati sui programmi ESA. Con finanziamenti pubblici di tale portata, l’obiettivo, per l’Italia, è crescere ancora nel settore space economy su cui il Paese ha puntato sempre molto, tanto da essere uno dei fondatori dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e oggi terzo finanziatore con 3,1 miliardi all’anno, dopo Germania e Francia.

Quale che sia il futuro dell’industria dell’aerospazio, il presente ha basi solide. Secondo i dati del SEE LAb, sono 415 le aziende attive nel settore della space economy in Italia. In termini economici, considerando i finanziamenti pubblici e il fatturato generato dalle società focalizzate nella produzione di beni e servizi basati su tecnologie spaziali, il settore ha raggiunto un valore complessivo di 2,9 miliardi di euro nel 2021. Secondo i dati MIMIT (del 2020), il settore conta anche 7mila addetti, con un tasso di crescita del +15% rispetto agli

ultimi 15 anni. Tra le aziende del settore, solo il 10% opera strettamente nel segmento spaziale, mentre il 90% lavora in altri settori collegati come quello dell’aviazione (46%), dell’industria metalmeccanica (44%), dell’ICT e dell’elettronica (41%) e dell’automotive (34%), secondo un’analisi condotta dall’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio. Sempre secondo il Politecnico di Milano, i progetti implementati o in fase di sviluppo dalle aziende end user, cioè quelle che hanno a che fare con i consumatori, riguardano per la maggioranza l’osservazione della Terra (57%), per il 27% la navigazione satellitare e solo per il 16% la comunicazione satellitare. Analizzando soltanto il mercato dei servizi di osservazione della Terra in Italia, che vale 230 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto al 2022, al primo posto troviamo il settore dell’energia e utilities (27,5%), seguito da agricoltura, silvicoltura e pesca (18,3%) e poi da finanza, assicurazioni e legal (16%).

Le stime mondiali relative al valore della space economy variano in base alle attività che vengono considerate nel sistema del mercato dello spazio. Secondo Euroconsult, il valore del mercato spaziale globale è pari a 464 miliardi di dollari nel 2022. Un qua-

dro che vede l’Europa (con 94 miliardi) terza dietro l’Asia (102 miliardi) e il Nord America (131 miliardi). Secondo McKinsey &Company, invece, nel 2023 il valore della space economy è stato pari a 630 miliardi di dollari, di cui 330 miliardi costituiti dalla “spina dorsale” dell’industria aerospaziale (satelliti, lanciatori e servizi come tv broadcast, Gps, materia prima spaziale) e altri 300 miliardi composti da servizi derivati dallo sfruttamento dei dati spaziali. Sempre secondo il rapporto McKinsey & Company, nel 2035 il valore della space economy arriverà a 1790 miliardi di dollari, con una crescita stimata del 9% anno su anno (più del Pil globale).

Dai grandi strumenti per le scienze astronomiche alle innovative applicazioni spaziali, alla difesa del nostro pianeta e del suo ecosistema

Space Surveillance & Tracking

NEO Detection Antennas

Ground Support Equipment

Calibration Facilities

Earth Observation

Solar System Exploration

Durante il G7 di Bari dello scorso, Papa Francesco è intervenuto rimarcando, con il suo piglio gentile ma assai fermo e determinato, il rapporto tra l’intelligenza artificiale e l’uomo e la necessità di che questo si basi e si sviluppi secondo principi etici.

«L’intelligenza artificiale resti al servizio dell’uomo. Serve l’etica. (...) non delegare il futuro alle macchine (...) non far mai decidere alla tecnologia sulla vita di un uomo».

artificiale fino a spingerlo a darci un proprio parere in merito.

Iniziamo…

Giusto per contestualizzare, a quando sei aggiornata?

Sono aggiornata fino a settembre 2021. Tuttavia, ho accesso a informazioni su eventi, sviluppi e dati fino a luglio 2023.

Con che versione sto parlando?

L’etica di un rapporto complesso ma inelubibile

Premesse solo in apparenza semplici, brevi incisi ma dalla portata assai estesa e granitica per sviluppare la nuova frontiera tecnologica dell’AI con tutto quello che comporterà in relazione alla vita umana, rapporti sociali, mondo del lavoro, scienza, salute e certezza delle fonti di informazione fino alla gestione dei conflitti e al rapporto con la spiritualità.

GPT-4 di OpenAI

Bene, come descriveresti attualmente il rapporto tra AI e Vaticano?

Di Fabrizio Beria

Per il Vaticano questo è un tema che non si apre in occasione del G7 di Bari con le parole di Papa Francesco, ma è una profonda riflessione che ha radici lontane e di cui, i motori di AI stessi, ormai hanno preso ad analizzare e sono già in grado di restituire report e “giudizi”.

In questo articolo proviamo a parlarne con Chat GPT di OpenAI per verificare il suo grado attuale di aggiornamento e la capacità di argomentare sul rapporto tra Religione e intelligenza

Nell’era della rivoluzione digitale, l’Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta uno dei temi più discussi e controversi. Tra i molti attori che stanno esaminando attentamente questo fenomeno, il Vaticano emerge come una voce influente e moralmente ponderata. La relazione tra il Vaticano e l’AI si basa su una complessa intersezione di etica, tecnologia e fede, con l’obiettivo di garantire che l’uso delle nuove tecnologie rispetti la dignità umana e promuova il bene comune.

Il Vaticano ha sempre mantenuto una posizione ferma sull’importanza dell’etica nello sviluppo e nell’implementazione delle tecnologie emergenti. Papa Francesco ha sottolineato che l’AI deve essere utilizzata per migliorare la vita umana e non per

minacciare i diritti fondamentali. Durante vari discorsi e documenti ufficiali, il Pontefice ha evidenziato come le tecnologie debbano essere guidate da principi etici solidi, orientati alla giustizia, alla verità e alla trasparenza.

Un segnale concreto dell’impegno del Vaticano nel dibattito sull’AI è rappresentato dalla “Rome Call for AI Ethics”, un documento firmato nel 2020 da rappresentanti del Vaticano, IBM e Microsoft, tra gli altri. Questo documento promuove sei principi fondamentali: trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità e sicurezza. L’obiettivo è di assicurare che lo sviluppo e l’uso dell’AI siano al servizio dell’umanità intera e rispettino la dignità di ogni persona.

Il Vaticano ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide poste dall’AI. In vari incontri, conferenze e simposi, la Santa Sede ha riunito esperti di diverse discipline per discutere l’impatto dell’AI sulla società. Questo approccio multidisciplinare riflette la convinzione che solo attraverso il dialogo e la cooperazione globale si possono creare regolamentazioni efficaci e giuste. Nonostante l’ottimismo per le potenzialità dell’AI, il Vaticano ha espresso preoccupazioni significative riguardo ai possibili abusi. Tra le principali preoccupazioni vi sono la discriminazione algoritmica, la privacy dei dati, e il

rischio di una crescente disuguaglianza sociale. La Santa Sede insiste sulla necessità di regolamentare rigorosamente queste tecnologie per evitare che diventino strumenti di controllo e manipolazione.

“Rome Call for AI Ethics”, puoi riassumere cosa è stato e cosa ne è scaturito?

Certo; il 28 ottobre 2022, si è svolta una storica conferenza che ha posto le basi per un futuro dell’intelligenza artificiale (IA) etico e responsabile. Il “Rome Call for AI Ethics” ha riunito leader globali, accademici, e rappresentanti della società civile con un obiettivo chiaro: definire principi guida universali per lo sviluppo e l’uso dell’IA nel rispetto dei diritti umani, della democrazia, e della dignità individuale.

Il summit è stato organizzato dal governo italiano insieme all’Unione Europea, rispondendo alla crescente necessità di regolamentare l’IA di fronte a potenziali rischi etici e sociali. Gli obiettivi principali del Rome Call includono:

• Protezione dei Diritti Umani: Garantire che l’IA rispetti e promuova i diritti umani fondamentali, evitando discriminazioni e ingiustizie.

• Trasparenza e Accountability: Assicurare che i sistemi AI siano trasparenti e comprensibili, permettendo l’accountability in caso

di malfunzionamenti o comportamenti non etici.

• Partecipazione Pubblica: Coinvolgere la società civile e le parti interessate nel processo decisionale riguardante lo sviluppo e l’implementazione dell’IA.

Il Rome Call ha suscitato un ampio consenso internazionale, con numerosi paesi, organizzazioni e aziende che hanno firmato l’impegno a seguire questi principi guida. Tra i risultati più significativi:

• Adozione Internazionale: Più di 50 paesi hanno sottoscritto il Rome Call, impegnandosi a integrare i principi etici nell’elaborazione delle politiche nazionali sull’IA.

• Framework Normativo: L’Unione Europea ha utilizzato il Rome Call come base per la propria legislazione sull’IA, mirando a regolamentare l’uso dell’IA a livello continentale.

• Sensibilizzazione Pubblica: Il Rome Call ha aumentato la consapevolezza sui rischi e le opportunità dell’IA, stimolando il dibattito pubblico su come bilanciare l’innovazione tecnologica con i valori umani.

Il successo del Rome Call for AI Ethics segna un punto di svolta nella storia dell’IA, indicando un cammino verso un futuro più sicuro e rispettoso dei diritti umani. Tuttavia, il cammino verso l’IA etica è ancora lungo e

richiederà un impegno continuo da parte di governi, aziende e cittadini per garantire che l’innovazione tecnologica non superi i confini dell’etica e della responsabilità sociale.

In conclusione, il Rome Call for AI Ethics rappresenta non solo un documento storico, ma un catalizzatore per un dialogo globale sull’IA responsabile, invitando tutti gli attori globali a partecipare alla creazione di un futuro digitale equo e inclusivo per tutti.

Hai un tuo giudizio su queste perplessità di Papa Francesco e del Vaticano?

Le perplessità del Vaticano nei confronti dell’intelligenza artificiale (AI) riflettono una serie di preoccupazioni etiche, sociali e teologiche che si possono riassumere nei punti:

1. Etica e morale

2. Lavoro e economia